金武宮(きんぐう)は 永正年間(1504~1521)補陀落渡海僧゛日秀上人(にっしゅうしょうにん)゛が 漂着した金武に補陀落浄土を観じて この土地にお寺を建て・観音菩薩・薬師如来・阿弥陀如来を彫り〈金武観音寺(きんかんのんじ)〉奉安し 同じ頃 鍾乳洞内に熊野三所権現〈金武宮(きんぐう)〉を勧請したと伝わります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

目次

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

金武宮(Kingu)

【通称名(Common name)】

・日秀洞〈観音寺にある鍾乳洞〉(にっしゅうどう)

・金峯山 観音寺(かんのんじ)

【鎮座地 (Location) 】

沖縄県国頭郡金武町金武222〈観音寺にある鍾乳洞〉

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》熊野三所権現

伊弉冉尊(いざなみのみこと)

速玉男尊(はやたまをのみこと)

事解男尊(ことさかをのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・琉球八社

【創 建 (Beginning of history)】

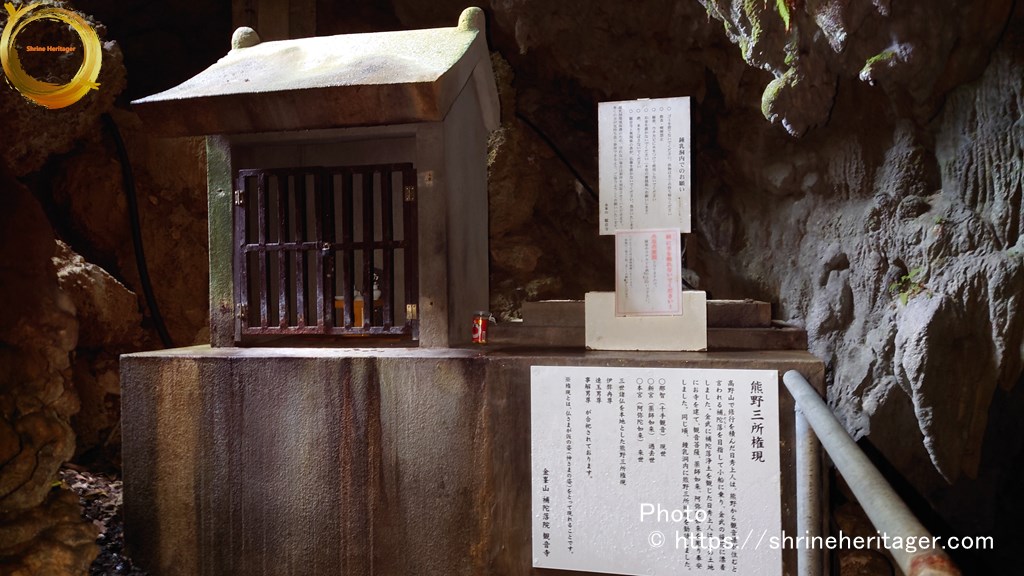

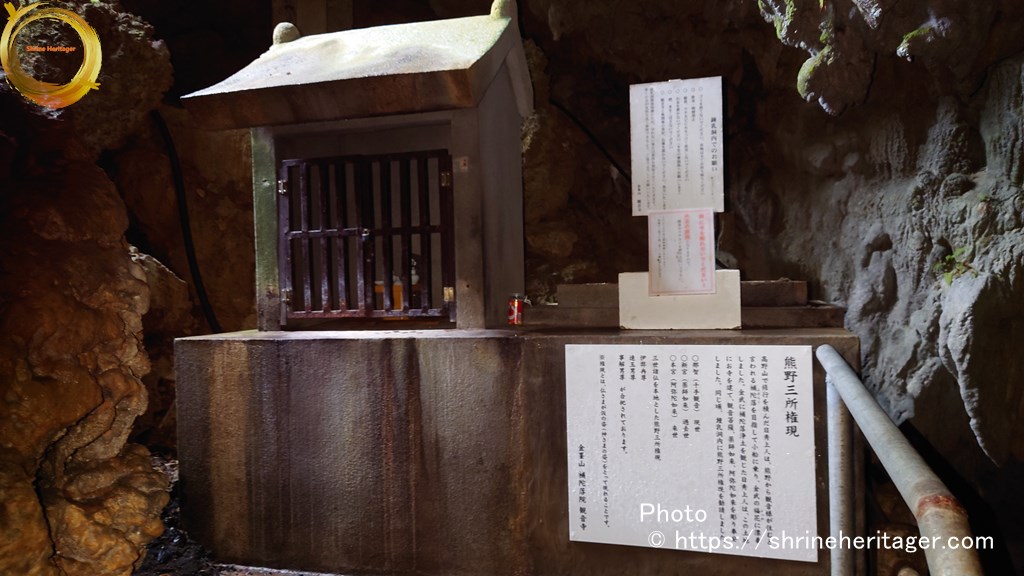

熊野三所権現

高野山で修行を積んだ日秀上人は、熊野から観音様が住むと言われる補陀落(ふだらく)を目指して小舟に乗り、金武の福花(ふっか)に漂着しました。金武に補陀落浄土を観じた日秀上人は、この土地にお寺を建て、観音菩薩、薬師如来、阿弥陀如来を彫り奉安しました。同じ頃、鍾乳洞内に熊野三所権現を勧請しました。

〇那智(千手観音)現世

〇新宮(薬師如来)過去世

〇本宮(阿弥陀如来)来世三世諸仏を本地とした熊野三所権現

伊弉冉尊

速玉男尊

事解男尊 が合祀されております。※権現とは、仏さまが仮の姿(神さまの姿)をとって現れることです。

金峯山 補陀落院 観音寺金武宮 祠の案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

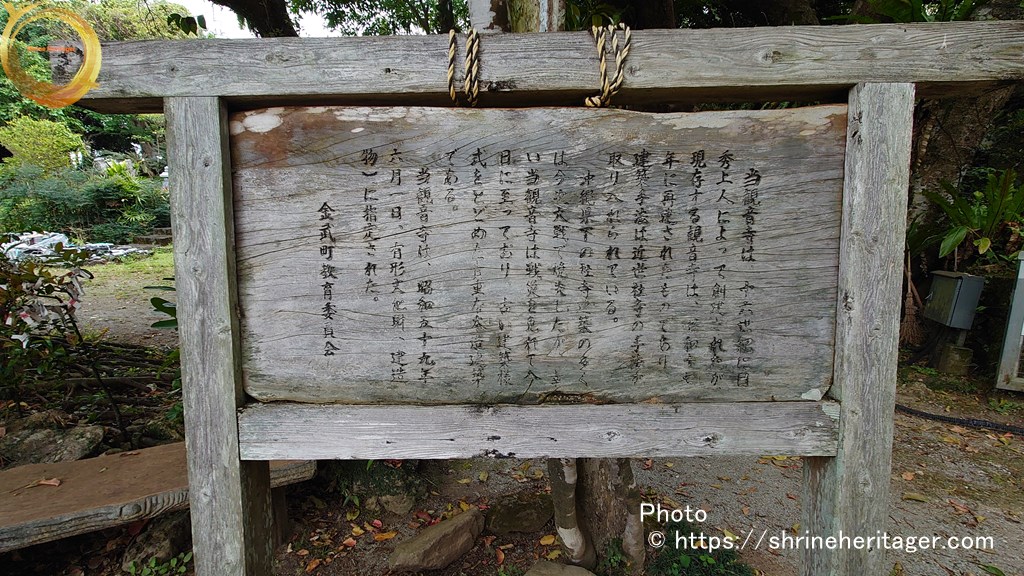

【由 緒 (History)】

当観音寺は、十六世紀に日秀上人によって創建されたが現存する観音寺は、昭和十七(1942)年に再建されたものであり、建築手法は近世社寺の手法が取り入れられている。

沖縄県下の社寺建築の多くは、今次大戦で焼失したが、幸い当観音寺は戦災を免れて今日に至っており、古い建築様式をとどめた貴重な木造建築である。

当観音寺は、昭和五十九年六月一日、有形文化財(建造物)に指定された。

金武町教育委員会現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

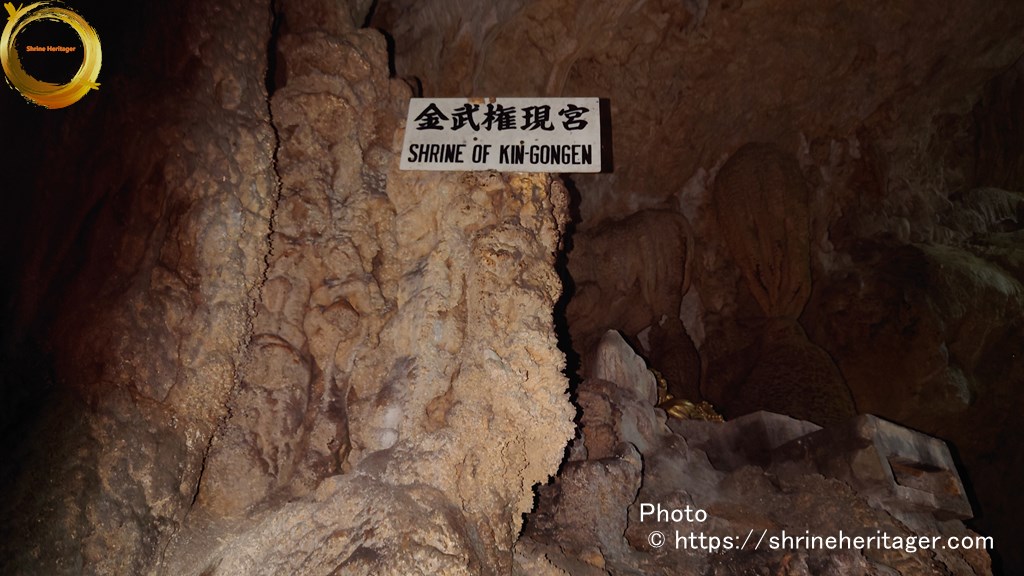

日秀洞〈観音寺にある鍾乳洞〉の洞内

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・金武宮(きんぐう)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

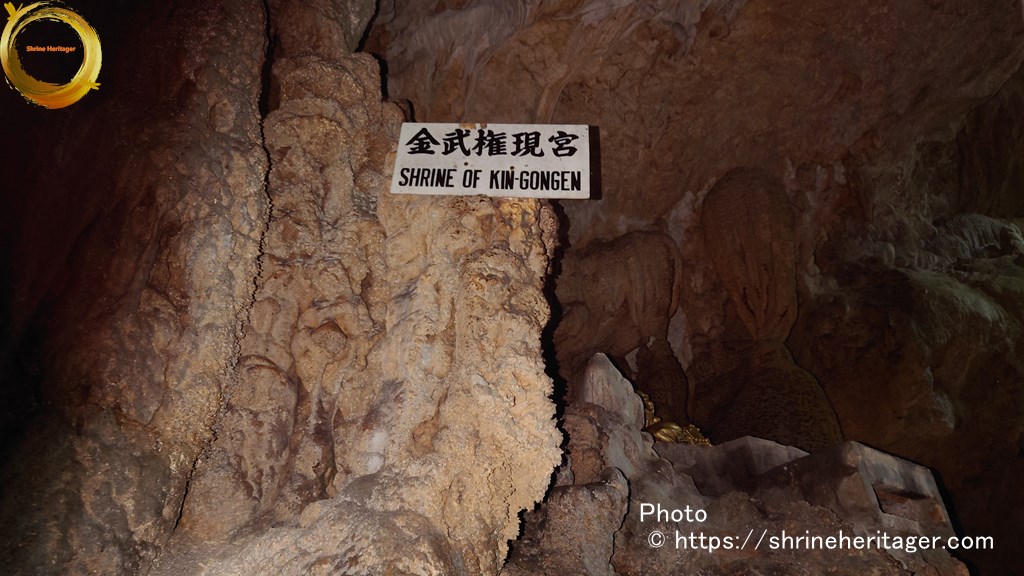

・ 観音寺鎮守「金武権現」

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・ 観音寺鎮守「水天」

Please do not reproduce without prior permission.

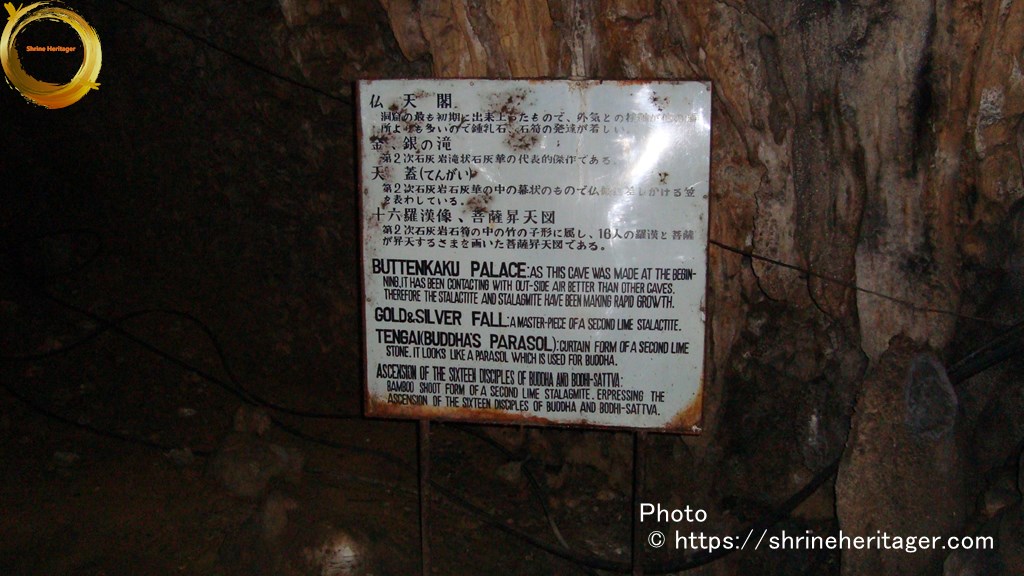

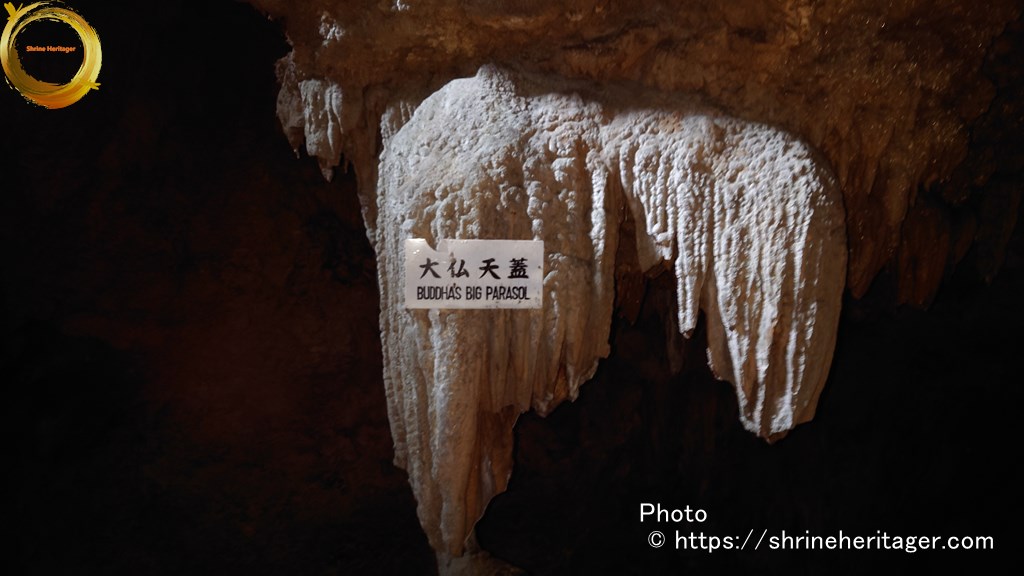

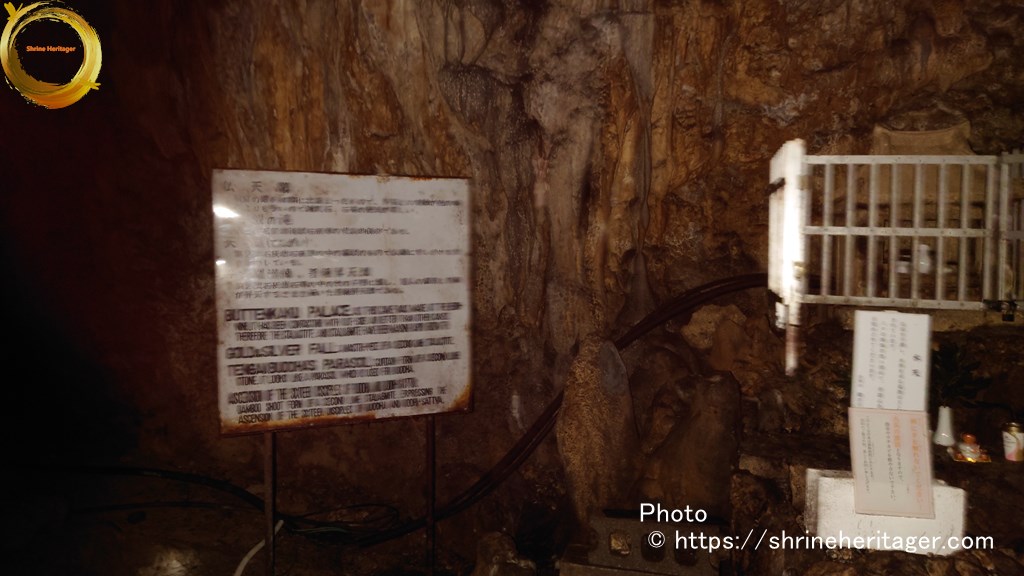

・仏天閣・金銀の滝・天蓋(てんがい)・十六羅漢像・菩薩昇天図

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

境内には

・入口・参道

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

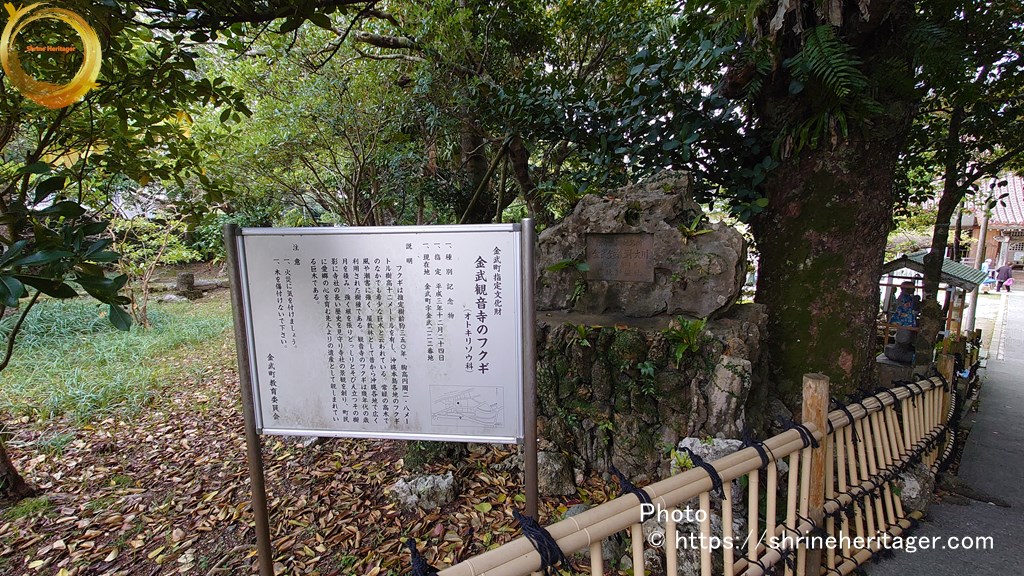

・金武観音寺のフクギ

金武町指定文化財

金武観音寺のフクギ

(オトキリソウ科)

一、種別 記念物

一、指定 平成三年十二月二十四日

一、現在地 金武町字金二二二番地説明

フクギは推定樹齢約三五〇年、胸高円周二・八メートル樹高十二メートルを有し、沖縄本島各地のフクギの中でも希少な巨木と云われている。常緑の高木で風や塩害に強く、屋敷林として昔から沖縄各地で広く利用された樹種である。

観音寺のフクギは幾年代の歳月を積み、強く根を張りどっしりとそびえ立つその樹影に寺社の長い歴史を見守り寺社の景観を創り、町民に愛郷の心を育む先人よりの遺産として親しまれている巨木である。金武町教育委員会

Please do not reproduce without prior permission.

・日秀洞入口

〈金武宮は 観音寺にある鍾乳洞にあります〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・金武観音寺(きんかんのんじ)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・ウッカガー(金武大川)

Please do not reproduce without prior permission.

金武(きん)の洞穴〈日秀洞〉は 繋がっていて 大蛇が棲みついていたとの伝承もあります

〈昔々 金武の洞穴に 一匹の大蛇が棲んでおり 大蛇は 涌泉・ウッカガーへ水を飲みに行く途中 水汲みの娘を襲ったり 農作物を荒らしたりし 家畜を荒らし数々の悪行を重ねていたので 村人たちはたいへん苦んでいた

紀州の熊野那智(くまのなち)から小舟で渡ってきた日秀上人(にっしゅうしょうにん)が 金武の大蛇の悪事を知り お経を唱えて大蛇を洞穴に閉じ込められたので 村人たちは平和に暮らせるようになったと云う〉

※金武(きん)には゛クチフラチャーと呼ばれる大蛇゛の伝説もあります

『双頭(そうじゅ)のクチフラチャ』゛クチフラチャーはその口を恩納村の安富祖と名嘉真の方へ向けていて 尻尾は金武の岬までもあった そして、大きな口を開け「安富祖喰うぞ」「名嘉真喰うぞ」とそれぞれの村に向けて吠えていた゛

安富祖・名嘉真・金武の村に大きな災いをもたらす竜 クチフラチャー 村を守るため 若者2人がクチフラチャー退治に向かう 金武町に伝わる民話

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

琉球の゛歴代の王統゛と゛琉球八社゛について

金武宮(金武町金武)は 琉球八社の一つです

・琉球の゛歴代の王統゛と゛琉球八社゛について

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『金武町の民話と伝説』にある゛日秀上人゛の口伝

永正年間 (一五〇四 ~ 一五二〇)、和歌山から唐にいく途中の一隻の舟が、金武のフナヤ (富花港)に流れついた。

ちょうど舟が流れついた頃、ヤマクモーに仕事をしに来ていた並里の若者がいた。……ほとんど半壊状態の舟、その帆柱は根こそぎに折れてなくなり、へさき (舟首 )はもろにもぎとられ、舟の思かげはなくなっていた。

若者が乗り込んでよく調べてみると、舟の中央部あたりに、上から板をかぶせた細長い箇所があり 板を取り払ってみると、かろうじて生きているかのような お坊さんが、舟底にしがみつき、うつぶせになって倒れていた。

「これはいかん。すぐにも手当てせねば」と若者は持つていた弁当をあたため、オカユを作って差し上げると オカユをすすっているうちに、お坊さんの体力は回復したようで、立ち上がって海を見渡した。

そして、笑みをいっぱい浮かべて大きな声をはりあげた。「ほこらしやみなと !」

金武の若者に命を助けられた日秀上人は、村のために何か役に立ちたいと考えていた。上人は農業についても相当な知識があったといわれ、農作物の栽培や管理、特に稲作については、それまでは経験だけを頼りにしていた村人に新しい方法を教えた。その成果の素晴らしさに村人は皆びっくりし、「白砂が米に化した」という謡まで歌われるようになった。上人の指導のおかげで、村は豊作がしばらく続き、たいへん栄えていたという。それ以来、村人は日秀上人のことを、神人(かみんちゅ)だとあがめるようになつた

「神人来たる 富蔵の水清し 神人遊ぶ 白沙米に化す」という歌もあり

ある夜 村に美しい青年が現われ 村で一番美しい娘の家の前で 美しい声で娘を誘い出した 洞窟の前で 青年は大蛇に姿を変え 娘に巻きついて 洞窟の中へ消えていったという

昔から この洞窟には大蛇が住み 若い娘の生肝(いきぎも)を食っていた そのため村人は 恐怖のため家に閉じ籠もる生活を強いられていた

〈『金武町誌』では この大蛇の住む洞窟は「金武の洞穴」であり 日秀上人は 弥陀•薬師•観音の三像を彫刻して洞穴の前に安置し 呪文を唱え 大蛇を洞窟に封印し〉村人を恐怖から開放した と話が続く

又 この大蛇は

その洞窟に続いていると云う ゛ウッカガー(金武大川)゛で水汲みの娘を襲ったり 農作物を荒らしたりしたとも伝説にはある

日秀上人は 洞窟に院を建てて居住するようになった これが金武観音寺の起源である と伝えます

やんばる国道物語 やんばるの伝説をたずねて

金 武 の 洞 窟(金武町)

昔、奈良のあるお寺に、若いお坊さんがいました。たいへん優れた人だったのですが、「こいつを生かしておくと、いつかこいつに政治を握(にぎ)られてしまい、あとはどうなるかわからない」と、お寺の上役たちは不安がり、このお坊さんを殺すたくらみが進められました。

この上役の悪だくみを知った若い坊さんの仲間たちは、知らないうちに命を 狙(ねら)われているお坊さんを救うために、こう説得しました。

「あなたはここにいたら命がない。たいへん危険である。あなたの命をわれわれにください。死んだつもりで命をください」するとお坊さんは「みなさんがそれほど言うなら好きなようにしなさい」と答えました。

それで仲間たちは頑丈(がんじょう)な箱を作り、食料をたくさん詰つめて、お坊さんを中に入れて、そのまま海に流してお寺から脱出させました。

箱は波に流されて、はるか遠く南の島・沖縄北部の金武(きん)の浜に漂着(ひょうちゃく)しました。そのころ金武の村では、7歳から12、13歳の子供たちがたびたび行方不明になっていて、村人は原因が分からず、不安な毎日を過ごしていました。村の人たちみんなで、六尺棒(ろくしゃくぼう)を持って子どもたちを捜(さが)しまわっていたところ、海から大きな箱が流れ着いていたので、箱を引き上げて中を開けたら、お坊さんが出てきました。村人は大変驚きましたが、そのお坊さんを村に案内しました。

するとお坊さんは「この村には人を食べるジャー(蛇へび)がいる。たびたび子供がいなくなっていませんか。一人歩きは危ないですぞ」と、村人に警戒(けいかい)をうながしました。そして洞窟(どうくつ)の前でお経を唱えると、ジャーが出てきて、その場のたうち苦しむとやがて死んだそうです。

そこで村人はお坊さんに「ぜひここにお寺をつくり、お守りください」とお願いしました。それが、いまの金武の寺だということです。

このお坊さんは、実は、真言宗(しんごんしゅう)(空海が中国から密教(みっきょう)を伝えて開いた仏教の一宗派)の日秀上人(にっしゅうしょうにん)だといわれ、「沖縄大百科事典」や「拝所回り200選」では次のように記されています。19歳のとき人を殺してしまい、出家した日秀上人は、修行の場として有名な高野山(こうやさん)に入り、ついに密法の奥義(おうぎ)をうけます。

さらに、観音所在(かんのんしょざい)の浄土(じょうど)を求めるために、小舟に乗って手に香炉(こうろ)を捧(ささ)げ、風波にまかせてたどり着いたのが、南の島沖縄の那覇だということです。

また、金武の富花(ふっくわ)の港に着いて、ここを観音浄土として宮を建て祀(まつ)ったとも伝えられています。

内閣府 沖縄総合事務局 北部国道事務所HPより

https://www.dc.ogb.go.jp/hokkoku/yan_koku/07densetu/158.html

補陀落渡海僧 ゛日秀上人(にっしゅうしょうにん)゛の伝説

補陀落渡海(ふだらくとかい)とは

紀伊半島の南 熊野は「海の彼方に常世の国がある」と信じられ 渡海が行われるようになったとされます

補陀落渡海(ふだらくとかい)は 観音信仰の捨身行のひとつ 南方の海上にあると信じられた 補陀落浄土(ふだらくじょうど)を目指しました

大海原に出る渡海の船〈和船(わせん)〉は 入母屋造りの箱が置かれ その四方に小さな鳥居が建てられた箱のような形の船室があります〈観音信仰(仏教の行)ですが 鳥居を建てるのは神仏習合〉

箱型の船室は 行者が乗り込むと出入り口を塞ぎ 外から釘を打ち付けて絶対に出られないようにしてしまいます

30日分の食糧や水 行灯の油などが積み込まれますが ほぼ生還する可能性のない旅立ちとされ 二隻の船に沖へと曳かれて行って やがて曳き綱を切られると補陀落渡海の長い航海に出ます

そして人々が海流に流されて漂流していく船を見送ります

渡海をされた僧侶などの中で 日秀上人は 黒潮に逆行して西へ流されて沖縄へ漂着し熊野信仰を広めたとされます これは奇跡に近い確率で子神の成せる業であったのでしょう

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

補陀洛山寺とともに補陀洛渡海の伝承地゛熊野三所大神社゛

補陀落渡海僧゛日秀上人(にっしゅうしょうにん)゛は 漂着した金武に補陀落浄土を観じて この土地にお寺を建て・観音菩薩・薬師如来・阿弥陀如来を彫り〈金武観音寺(きんかんのんじ)〉奉安しました 同じ頃 鍾乳洞内に熊野三所権現〈金武宮(きんぐう)〉を勧請しました

【神社にお詣り】(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

沖縄自動車 金武ICから東へ約3.7km 車7分程度

駐車場は正面にあります

Please do not reproduce without prior permission.

金峯山 観音寺(金武町金武)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

境内に進むと正面に 観音寺の本堂が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

お彼岸でしたので 地元の方々がお祈りをされています

後ろから 手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

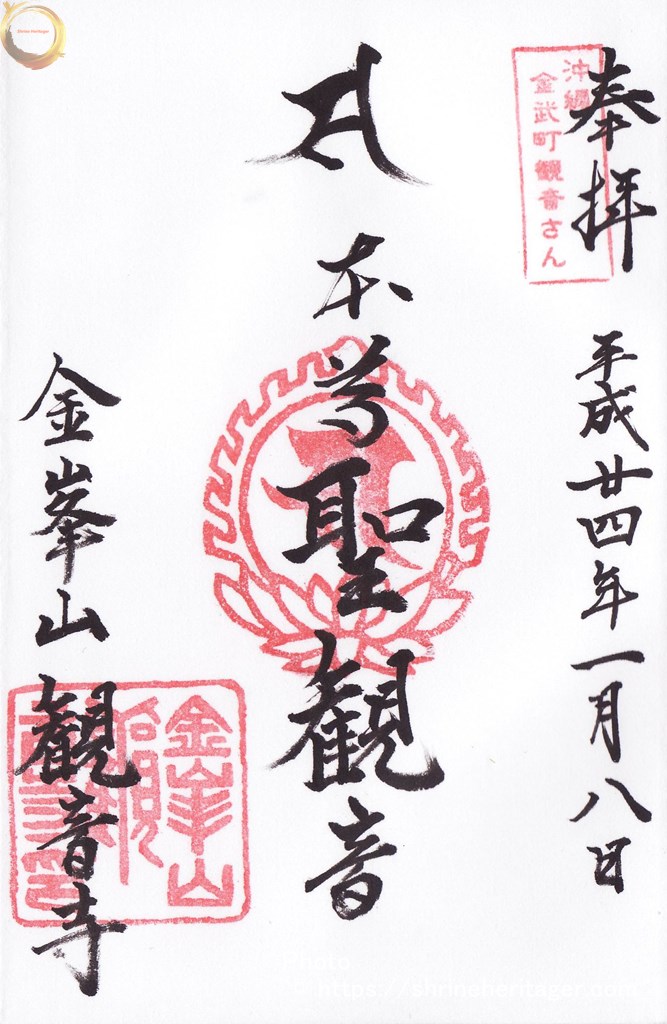

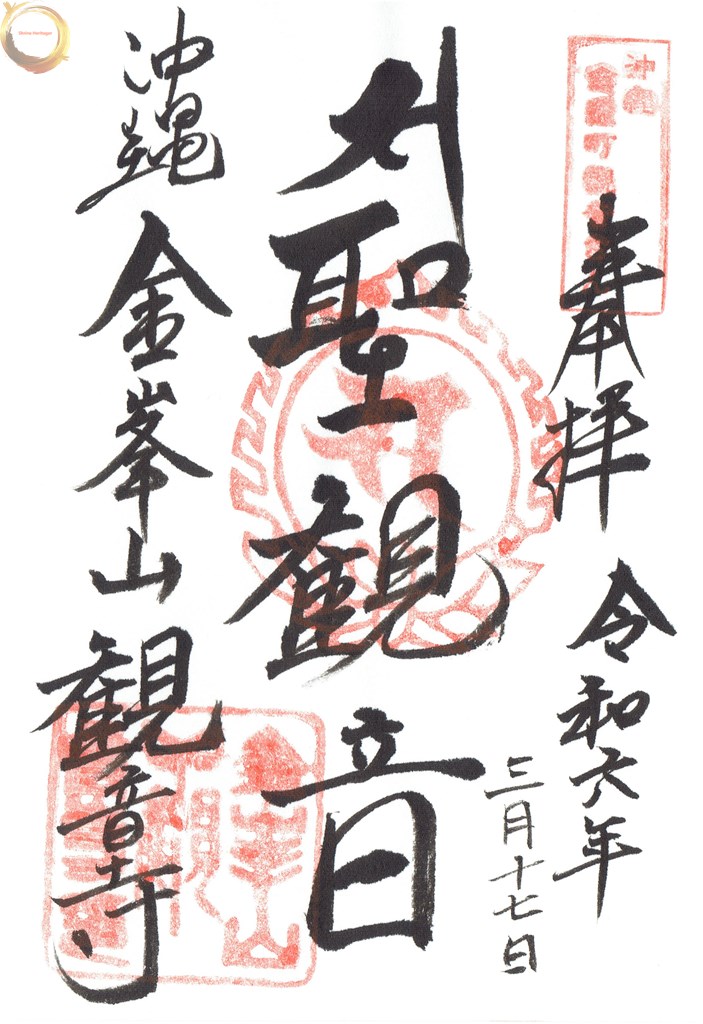

本堂の向かって左手に 寺務所があり 御朱印などを授与

Please do not reproduce without prior permission.

金武宮は 観音寺にある鍾乳洞〈日秀洞〉にあります

日秀洞への入口は 本堂の向かって右奥です

Please do not reproduce without prior permission.

金武宮(金武町金武)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

暗闇に目を慣らしてから 一歩一歩 洞窟の中にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

日秀洞には さらに観音寺鎮守「金武権現」「水天」「仏天閣・金銀の滝・天蓋(てんがい)」などがあります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 日秀洞を出ます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

実は

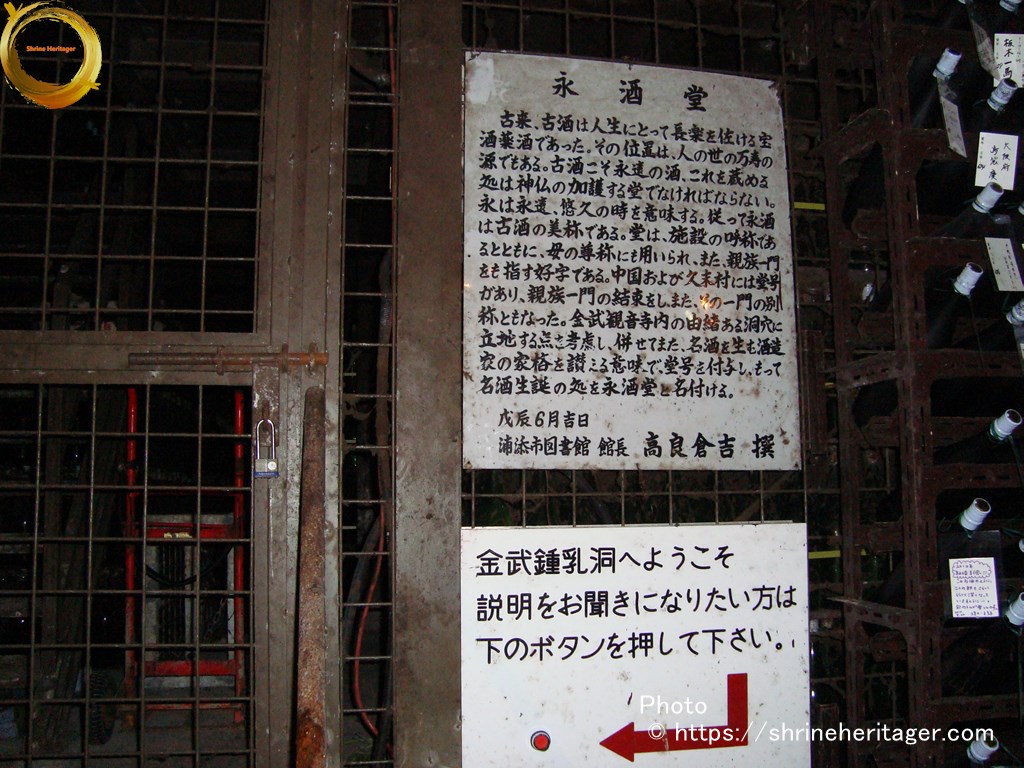

2012年に訪れた時には 金武鍾乳洞は「古酒蔵」となっていました

2012年 金武鍾乳洞の写真です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

入口には 酒を運び出し入れするトロッコのレールが施設されていました

Please do not reproduce without prior permission.

金武宮の上にもレールがありました

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

「水天」「仏天閣・金銀の滝・天蓋(てんがい)」も現在〈2024年〉と同じです

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

当時〈2012年〉洞窟は 現在〈2024年〉よりも奥へと通じていました

Please do not reproduce without prior permission.

其処には 泡盛の古酒の貯蔵所となっていました

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

金武鍾乳洞を出ます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

観音寺もこんな感じでした

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

現在〈2024年〉に戻り 社殿に一礼をして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『琉球の研究』中〈明治39年〉に記される伝承

四百餘年前 永正年間に日秀上人が 大蛇を退治して此所に堂宇を建て 彌陀、藥師、観音の三像を造りて安置したと伝承が記されています

【抜粋意訳】

琉球の名所旧蹟 那覇港の人煙

〇日秀上人の遺跡といふのが、那覇を始め琉球の各地に認められるが、茲に探求の栞として上人の略傳を紹介して置く

日秀上人と申すは、加賀國大守富樫氏の子なり、十九の歳に不圓した事より人を害め、潜に城下を脱して高野山に上り、墨染の衣に姿をやつし、苦行多年にして眞言の密法を得たり、ある時に思立たるたる事もやありけん、舟に乘して海に出て 故さらに櫓をも用ひす、風にまかせて波のまにまに漂着きたりける、

時は四百餘年前 永正年間 尚眞時代の末なりしが、上人は金武村にて大洞窟の大蛇を退治して此所に堂宇を建て、彌陀、藥師、観音の三像を造りて安置するなど、功德次第に現はれければ、召されて那覇に來り

波上山の傍に草庵を結ひて居り、又々三尊像を造りたり、寛永十年に波上山護國寺の住職は、上人に乞ふて三尊を寺中に迎へ置きたりしが、其後此寺の火災にも三尊は恙なく免れたりとそ、上人は波上に在ること三年にして漂然去りて薩摩の坊の津に至り、三重塔を一乘院の前に建て、五佛像を造りて奉安した りしが、又去て大隅の宮内に至り正議寺を建て正八幡宮を修理し三光院をも建てたりき、上人の手つから造りたる千手観音像は、三州大守烏津義久殿の守本尊と傳へて五峯金剛寺に在り、三光院東北の一石室こそは上人が入定の地なりといふ

【原文参照】

加藤三吾 著『琉球の研究』中,加藤三吾,明治39. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/992457

『沖縄県国頭郡志』〈大正8年〉に記される伝承

三百七八十年前 尚清王の治世中 日秀上人 此地に漂着して観音寺之を創設したと記しています

【抜粋意訳】

第二十三章 宗教 一、佛教と寺院

観音寺は 金武村字金武の後方にあり、金峯山と號し護國寺末眞言宗東寺派に属す。三百七八十年前 尚清王の治世中 日秀上人 此地に漂着して之を創設せりといふ。境内洞窟に千手観音の小祠あり。古來住職ありて之を管す。然れども是れ単に寺院管護の爲め同宗の寺門より兼務せるものにして此に常住して人心の救拯に貢献せるにあらず。されば門徒と稱するも只何か災難ある時又は外國出稼人、入管出征軍人等の出発帰着に際し此等家族の息災延命 海上平安等を祈るに留まり 未だー般村民の佛散的信念を培養するに至らざるは惜しむべし。

【原文参照】

島袋源一郎 [編]『沖縄県国頭郡志』,沖縄県国頭郡教育部会,大正8. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/960671

『沖縄歴史 : 伝説補遺』〈昭和7年〉に記される伝承

倭僧 日秀上人が 泛海して金武 富蔵(ふつくわ)港に漂着す 此年 (大永二年 )豊穣にして民皆、神人來遊し ,白沙米に化すと讃美した と記しています

【抜粋意訳】

尚圓王統 第三代 尚眞王

日秀上人來る、金武観一音寺と浦添經塚

球陽に云ふ、

倭僧日秀上人泛海して金武 富蔵(ふつくわ)港に漂着す。此年 (大永二年 )豊穣にして民皆、神人來遊し ,白沙米に化すと讃美した。

日秀は自ら彌陀•藥師・観音の三像を彫刻して波上宮に奉安したが寛永十年 (皇紀二二九三 )六月神宮灰燼に帰せし際 護國寺住僧三像を寺内に移して火難を免れた。云々又其の頃 首里浦添間のー小嶺に妖怪出没して行路の人を悩ましたので日暮後往來杜絶したが 日秀上人金剛經を小石に寫して之を埋め、且金剛嶺の三字を刻みし碑を立て爾來 妖霊が再び現はれなかったといふ。今經塚と稱し一部落をなしてゐる。因みに護國寺には上人腰掛の説教石があり、國頭村奧問にも經塚と稱する遺跡がある。

【原文参照】

島袋源一郎 著『沖縄歴史 : 伝説補遺』,沖縄書籍,昭和7. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1175892

金武宮(金武町金武)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.