蒲神明宮(かばしんめいぐう)は 『三代實録』蒲太神とする説があり これによって三つの式内社〈①遠江國 長上郡 大歳神社(おほとしの かみのやしろ)②遠江國 長上郡 朝日波多加神社(あさひはたかの かみのやしろ)③遠江國 長上郡 子倉神社(こくらの かみのやしろ)〉の論社となっています

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

蒲神明宮(Kaba shinmeigu shrine)

【通称名(Common name)】

・ごしん様

【鎮座地 (Location) 】

静岡県浜松市中央区神立町471-1

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

〈内宮〉

《主》天照坐皇大御神(あまてらします すめおほみかみ)

《相》天手力男命(あめのたぢからをのみこと)

萬幡豊秋津師比賣命(よろづはたとよあきつしひめのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

〈外宮〉

《主》豊受比売神(とようけひめのかみ)

《配》国之常立命(くにのとこたちのみこと)

天津彦彦火瓊瓊杵尊(あまつひこひこほのににぎのみこと)

天児屋根命(あめのこやねのみこと)

天太玉命(あめのふとたまのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

・ 国史見在社(こくしげんざいしゃ)

〈六国史(『日本書紀』『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』)に記載されている神社〉

【創 建 (Beginning of history)】

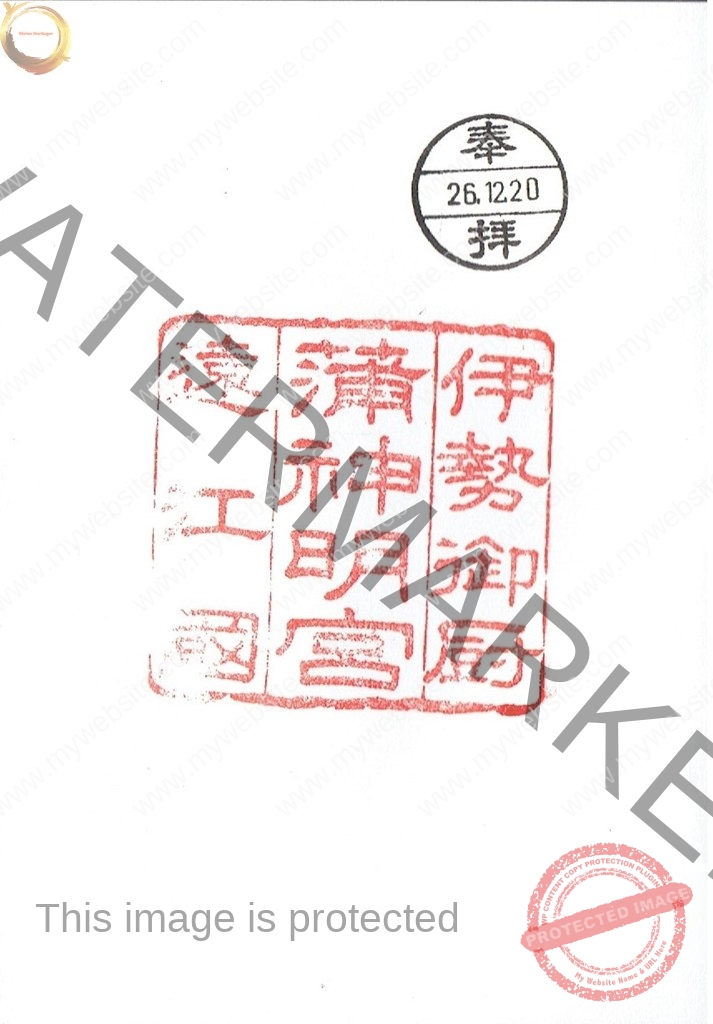

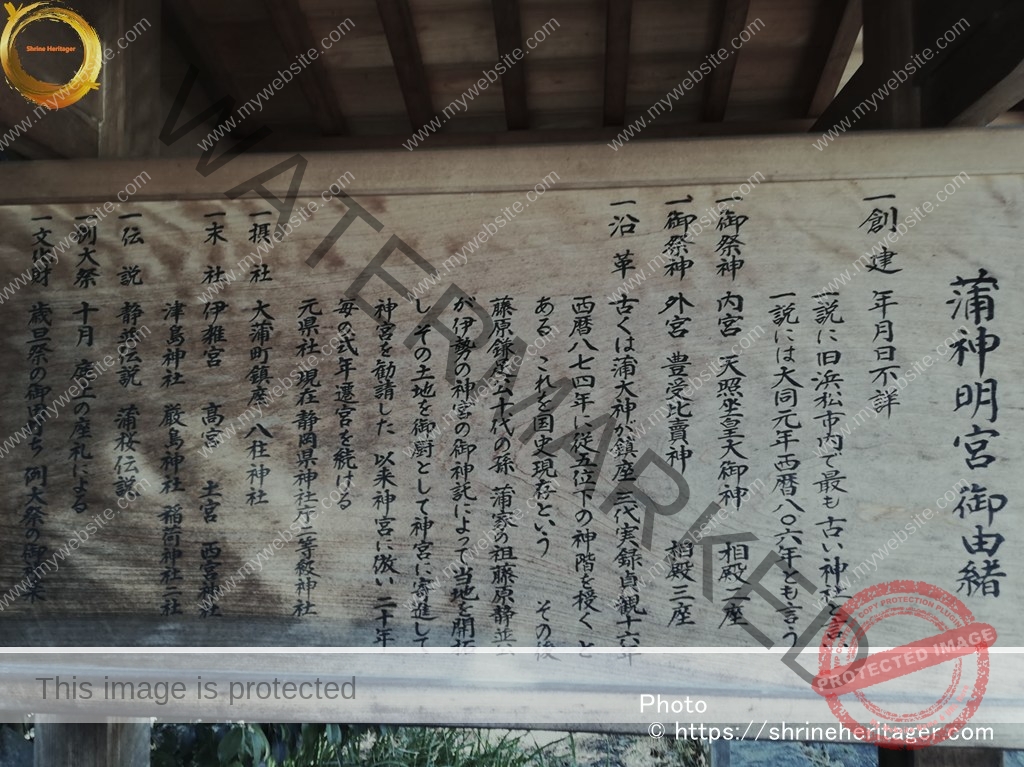

蒲神明宮 御由緒

創建 年月日不詳

一説に旧浜松市内で最も古い神社と言い

一説には大同元年 西暦八〇六年とも言う御祭神 内宮 天照坐皇大御神 相殿二座

御祭神 外宮 豊受比賣神 相殿三座

沿革

古くは蒲大神が鎮座 三代実録貞観十六年西暦八七四年に従五位下の神階を授く とある これを国史現存という その後 藤原鎌足公十代の孫 蒲家の祖 藤原静並公が伊勢の神宮の御神託によって当地を開拓し その土地を御厨として神宮に寄進して神宮を勧請した 以来神宮に倣い二十年毎の式年遷宮を続ける元県社 現在静岡県神社庁二等級神社

一 摂社 大蒲町鎮座 八柱神社

一 末社 伊雑官 高宮 土宮 西宮神社 津島神社 厳島神社 稲荷神社二社

一 伝説 静並伝説 蒲桜伝説

一 例大祭 十月 庭上の座礼による

一 文化財 歳旦祭の御田打ち 例大祭の御神楽現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

静並伝説

藤原鎌足公十代の子孫、藤原氏北家出身の藤原静並公は、越後国の国司に任命されて以来、毎年、家来を伴って伊勢神宮にお参りをしていた。

ある年のこと、お祈りしていると、御本殿の方から一匹の白い蛇が出てきて、静並公の着ていた狩衣の左の袖に昇ったかと思うと、御本殿の方に戻って行った。

不思議なことがあるものだと、左の袖を見ると、何と文字らしいものが見え「蒲開発本願主」と書いてあるではないか。言わば、「蒲の土地を開発するのはあなたですよ」という。神様からのご指名をいただいたのである。しかし、静並公には、蒲の土地がどこにあるのかわからない。困り果てていたところに、遠江国から来た人がいて、「蒲が生い茂り、肥沃な、いい土地ですよ」と教えてくれた。

静並公は喜んで、家来共々、この蒲の地にやってきて、土地を開墾し、その土地を伊勢神宮に「蒲御厨」として寄進し、神明宮を勧請したのだと伝えられている。蒲神明宮のパンフレットより

【由 緒 (History)】

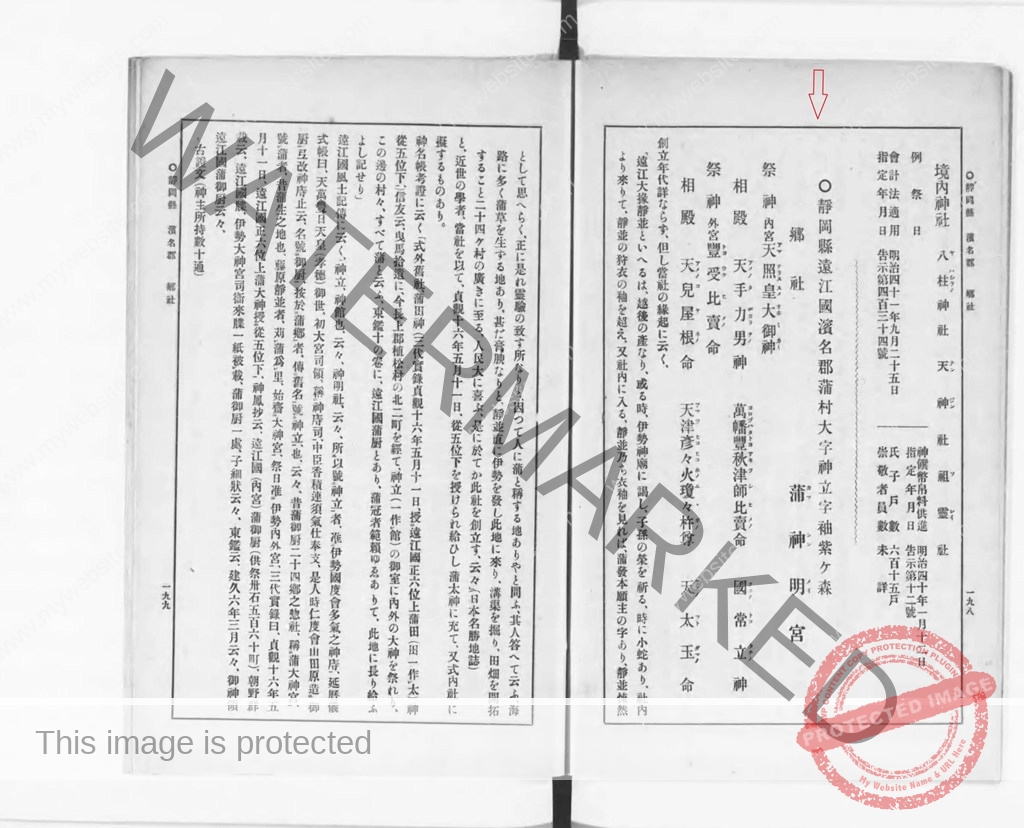

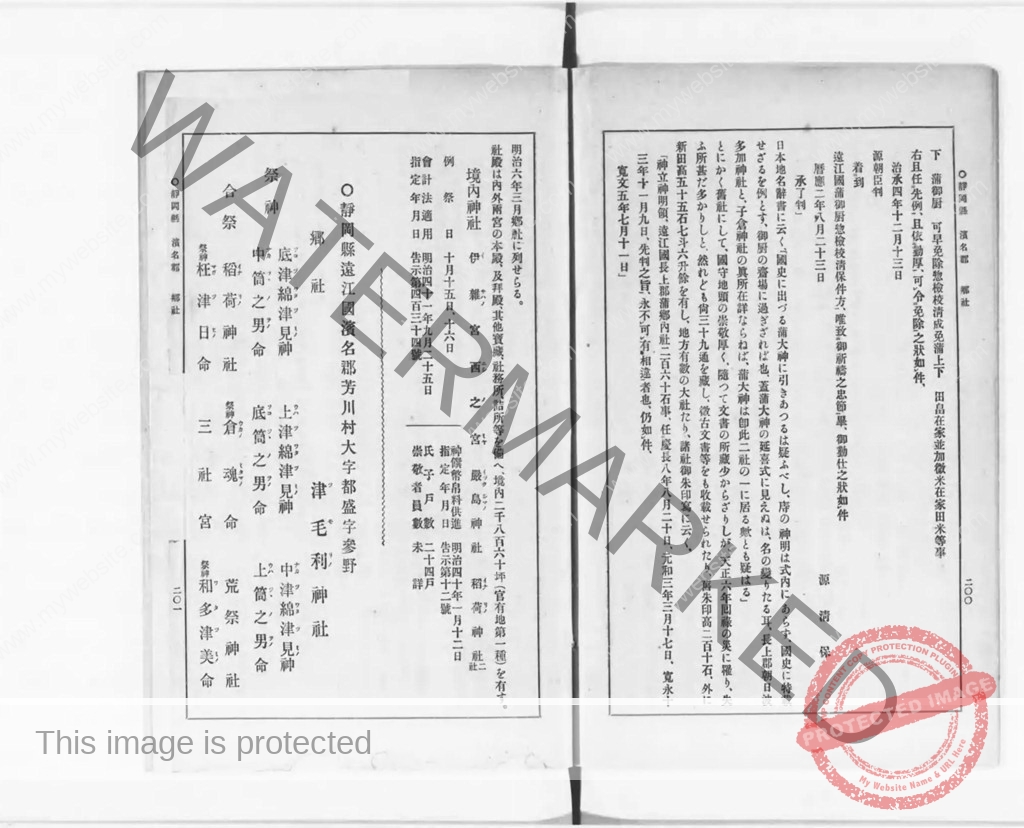

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

【抜粋意訳】

〇靜岡縣 遠江國 濱名郡蒲村大字神立字袖紫ケ森

郷社 蒲神明(カマシンメイ)宮

祭神 内宮 天照皇大御神

相殿 天手力男神 萬幡豊秋津師比賣命 國常立神祭神

祭神 外宮 豊受比売命

相殿 天児屋根命 天津彦々火瓊々杵尊 天太玉命創立年代詳ならず、但し當社の縁起に云く、

「遠江大掾静並といへるは、越後の産なり、或る時、伊勢神廟に謁し、子孫の栄を祈る、時に小蛇あり、社内より来りて、静並の狩衣の袖を超え、又 社内に入る、静並乃ち衣袖を見れば、蒲発本願主の字あり、静並煉然として思へらく、正に是れ靈驗の致す所なりと、因つて人に蒲と称する地ありやと問ふ、其人答へて云ふ、海路に多く蒲草を生ずる地あり、甚だ膏腗なりと、静並直に伊勢を発し此地に来り。溝渠を掘り、田畑を開拓すること二十四ケ村の廣きに至る、人民大に喜ふ、是に於てか此社を創立す、云々」(日本名勝地誌)

と、近世の學者、當社を以て、貞観十六年五月十一日、従五位下を授けられ給ひし蒲太神に充て、又 式内社に擁するものあり。神名帳考證に云く「式外舊社、蒲田神(三代実録貞観十六年五月十一日授遠江国正六位上蒲田(田一作太)神従五位下)

信友云、曳馬拾遺に、今 長上郡植松村の北二町を経て、神立(一作館)の御室に内外の大神を祭れり、この邊の村々、すべて蒲と云ふ、東鑑十の巻に、遠江国蒲厨とあり、蒲冠者範頼ゆゑありて、此地に長り給ふよし記せり」遠江国風土記傅に云く、神立、神館也、云々、神明社、云々、所ニ以號神立者、准ニ伊勢国度会多氣之神痔、

延暦儀式帳曰、天萬豊日天皇(孝徳)御世、初大宮司領、称ニ神痔司、中臣香積連須氣仕奉支、是人時仁度曾山田原造ニ御厨弖改神痔止云、名號ニ御厨、按於ニ蒲郷者、傳ニ舊名號ニ神立也、云々、昔蒲御厨二十四郷之惣社、称ニ蒲大神宮、號蒲者、昔蒲生之地也、藤原静並者、苅蒲為里、始斎ニ大神宮、祭日准ニ伊勢内外宮、

三代実録曰、貞観十六年五月十一日、遠江国正六位上蒲大神授從五位下、

神鳳抄云、遠江國(内宮)蒲御厨(供祭三十石五百六十町)、

朝野群載云、遠江国牒、伊勢大神宮司衛來牒一紙被戴、蒲御厨一處、子細状云々、

東鑑云、建久六年三月云々、御神領遠江国蒲御厨云々、古証文(神主所持数十通)

下 蒲御厨 可早免除惣検校清成免蒲上下 田畠在家並加徴米在家田米等事

右且任ニ先例、且依ニ勤厚、可令ニ免除之状如件

治承四年十二月十三日

源朝臣判

着ニ到

遠江国蒲御厨惣検校清保件方、唯致ニ御祈祷之忠節畢、御勤仕之状如件

暦応二年八月二十三日 源清保

承了判日本地名辞書に云く、「國史に出づる蒲大神に引きあつるは疑ふべし、痔の神明は式内にあらず、國史に特載せざるを例とす、御厨の齊場に過ぎざれば也、蓋蒲大神の延喜式に見えぬは、名の変りたる耳、長上郡 朝日波多加神社と、子倉神社の眞所在詳ならねば、蒲大神は即此二社の一に居る歟とも疑はる」

とにかく舊社にして、國守地頭の崇敬厚く、随つて文書の所藏少からざりしが、天正六年回禄の災に罹り、失ふ所甚だ多かりしと、然れども尚三十九通を蔵し、徴古文書等をも収載せられたり、舊朱印高二百十石、外に新田高五十五石七斗六升餘を有し、地方有数の大社たり、諸社御朱印写に云く、

「神立神明領、遠江国長上郡蒲郷内社二百六十石事、任ニ慶長八年八月二十日、元和三年三月十七日、寛永十三年十一月九日、先判之旨、永不可有ニ相違者也、仍如件

寛文五年七月一日」明治六年三月郷社に列せらる。社殿は内外両宮の本殿、及拝殿、其他寶蔵、社務所、詰所等を備へ、境内二千八百六十坪(官有地第一種)を有す。

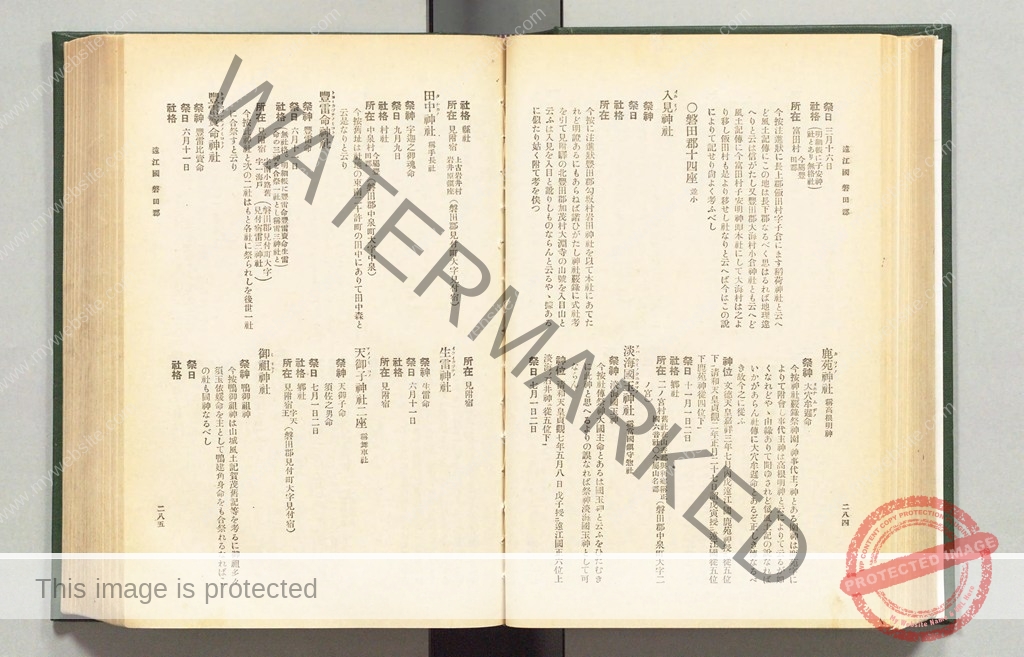

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

由緒

当神社は「蒲神明宮」と申し俚言は、ごんしんさまと称へ 勧請は大同元年3月16日にして神位は三代実録に貞観16年5月11日正六位上 蒲大神に従五位下を授くとある。

往古は蒲大神と称し 中古より蒲神明宮とす。天正6年正月と寛政5年12月の2回の災に罹り古書焼失す。しかれども鎌倉幕府以来の古文書39通を蔵す。旧御朱印260石並に新田高55石7斗余。

明治6年3月郷社に大正10年11月19日県社に昇格す。

境内に土推を祭るもの二つあり。一つは土の宮と一は高の宮と称す。

伊勢神宮の規範に従って20年遷宮を行う。

1月1日早旦お田打の神事を行う。※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

スポンサーリンク

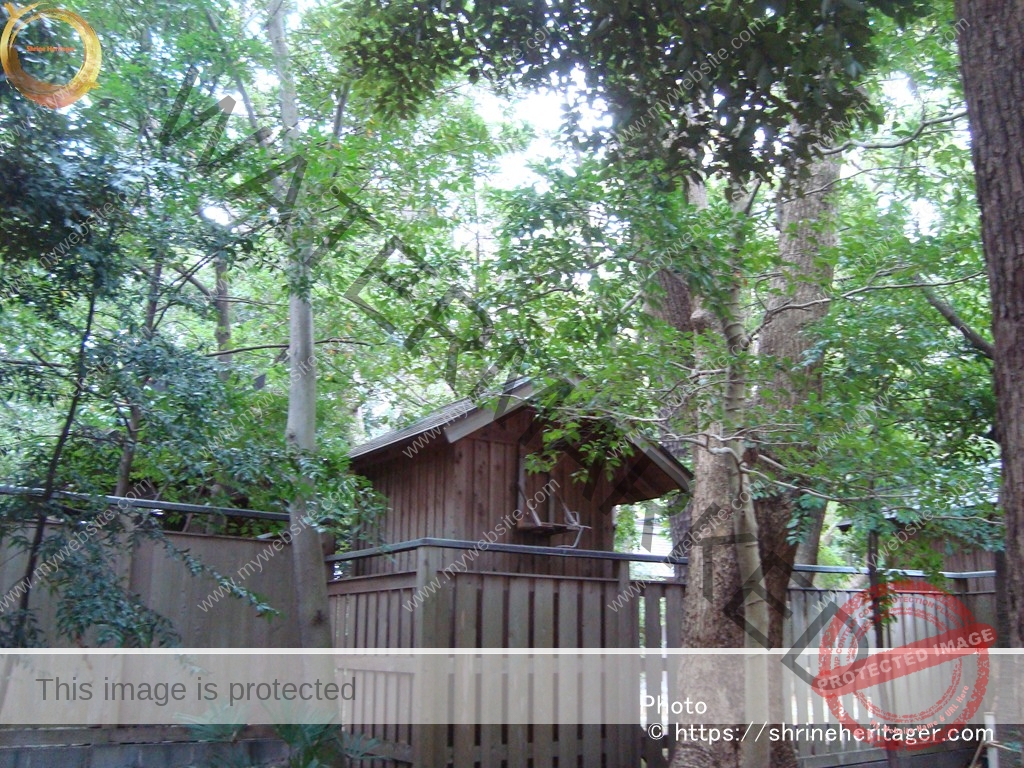

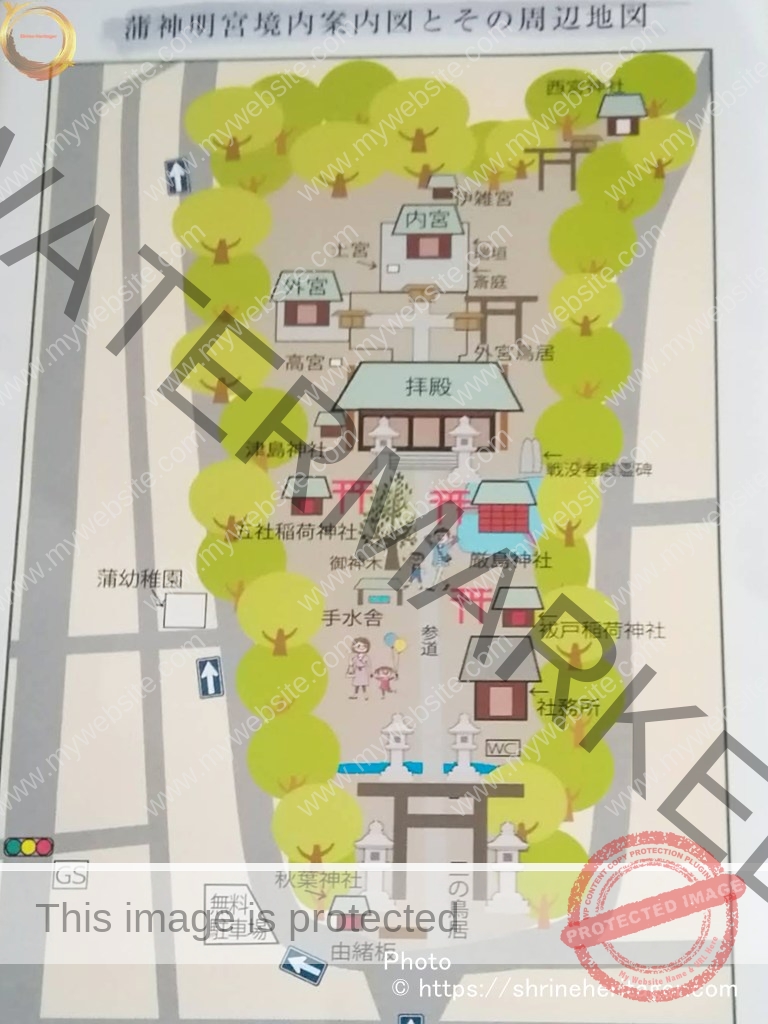

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・透塀の内 土宮

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉高宮《主》氣吹戸主命〈※社殿はありません 手前の四方の内〉

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉西之宮《主》蛭子命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉天王社《主》須佐之男命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉秋葉神社《主》火之迦具土命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉厳島神社《主》市杵島姫命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉三社稲荷神社《主》大宮姫命,倉稲魂命,大田命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉五社稲荷神社《主》宇迦之御魂命,須佐之男命,大市姫命,伊邪那岐命,伊邪那美命

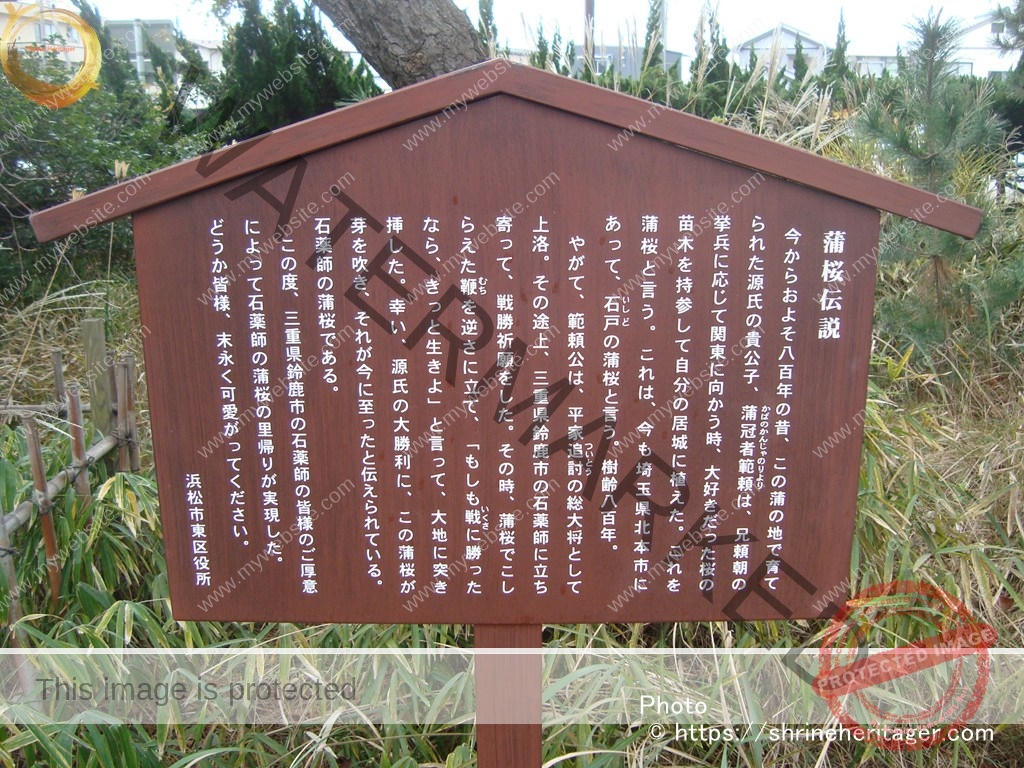

・蒲桜伝説

Please do not reproduce without prior permission.

蒲桜伝説

今からおよそ八百年の昔、この蒲の地で育てられた源氏の貴公子、蒲冠者範頼(かばのかんじゃのりより)は、兄頼朝の挙兵に応じて関東に向かう時、大好きだった桜の苗木を持参して自分の居城に植えた。これを蒲桜と言う。これは、今も埼玉県北本市にあって、石戸(いしど)の蒲桜と言う。樹齢八百年。

やがて、範頼公は、平家追討の総大将として上洛。その途上、三重県鈴鹿市の石薬師に立ち寄って、戦勝祈願をした。その時、蒲桜でこしらえたを逆さに立て、「もしも戦(いくさ)に勝ったなら、きっと生きよ」と言って、大地に突き挿した。幸い、源氏の大勝利に、この蒲桜が芽を吹き、それが今に至ったと伝えられている。石薬師の蒲桜である。

この度、三重県鈴鹿市の石薬師の皆様のご厚意によって石薬師の蒲桜の里帰りが実現した。どうか皆様、末永く可愛がってください。

浜松市東区役所

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・〈境外摂社〉八柱神社(大蒲町)《主》天忍穂耳命

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

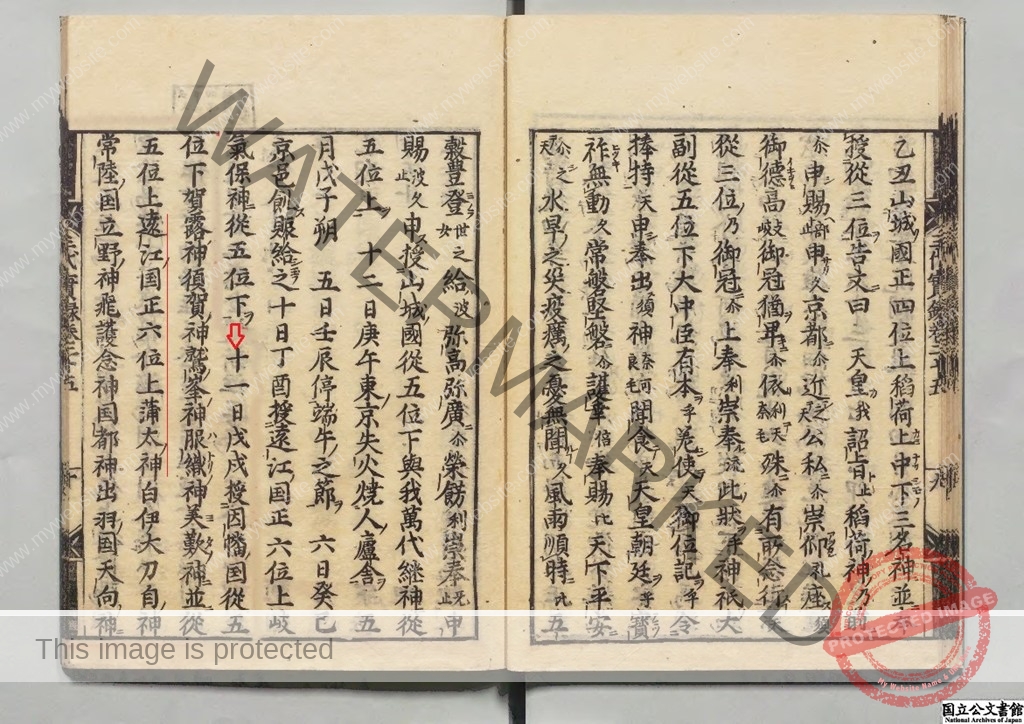

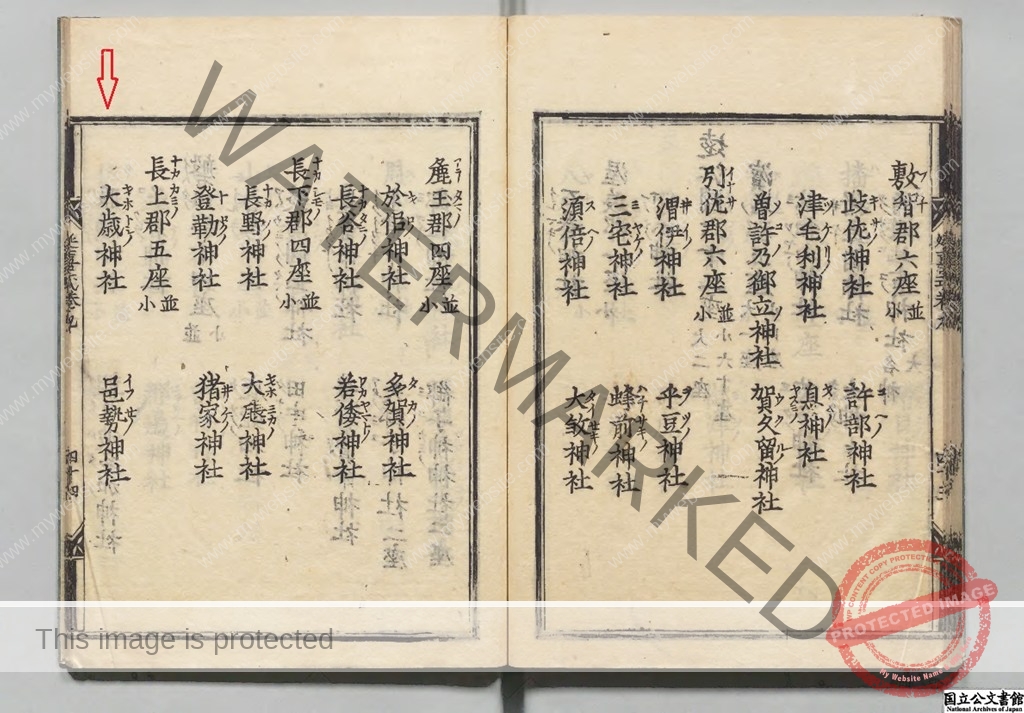

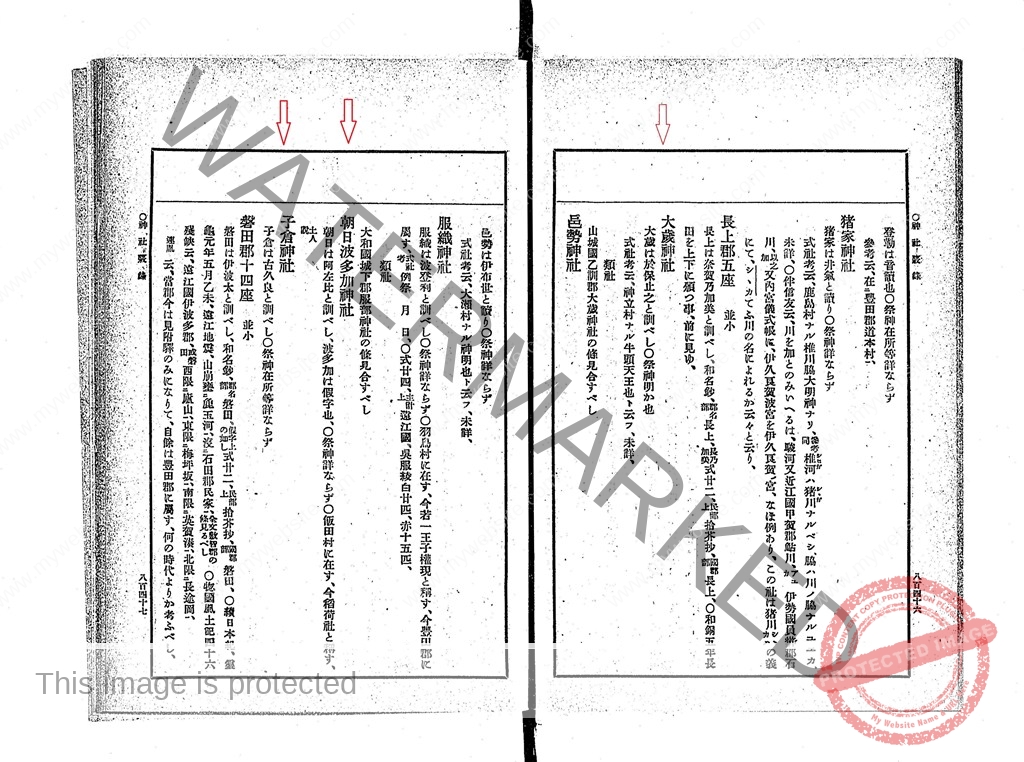

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

蒲神明宮(浜松市中央区神立町)を「遠江國 蒲太神」に充てる説があります

【抜粋意訳】

卷二十五 貞觀十六年(八七四)五月戊戌十一日

○戊戌十一日

授に

因幡國 從五位下 賀露神 須賀神 鷲峯神 服織神 美嘆神 並從五位上遠江國 正六位上 蒲太神 白伊大刀自神

常陸國 立野神 飛護念神 國都神

出羽國 矢向神 並に從五位下を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

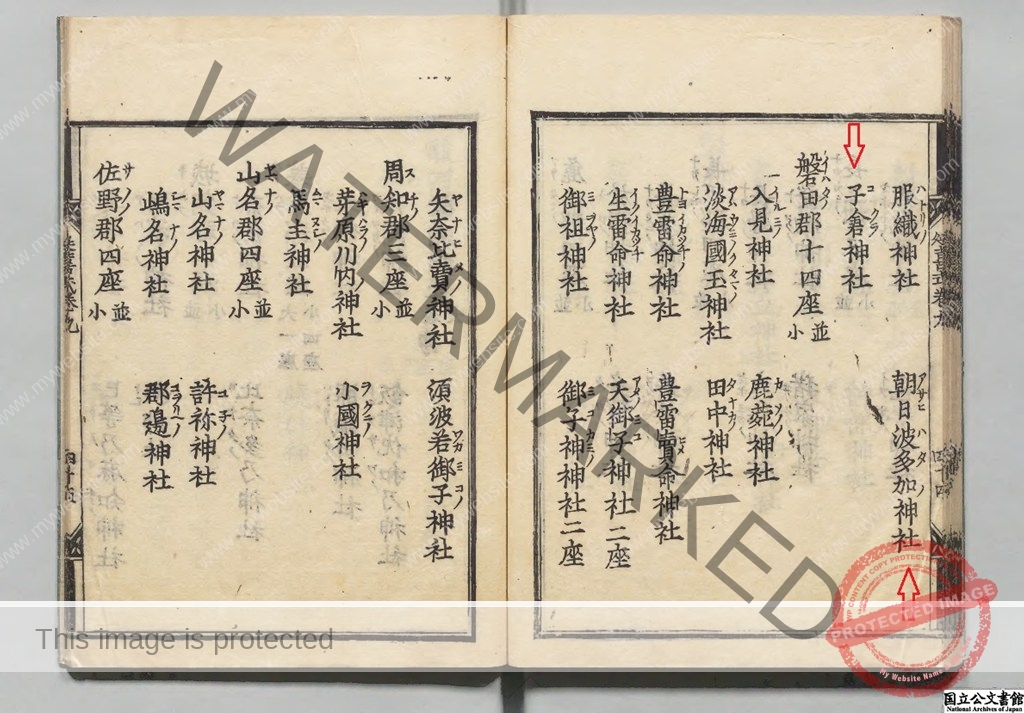

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

蒲神明宮(浜松市中央区神立町)は 三つの式内社の論社です

①遠江國 長上郡 大歳神社

②遠江國 長上郡 朝日波多加神社

③遠江國 長上郡 子倉神社

①遠江國 長上郡 大歳神社

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)遠江國 62座(大2座・小60座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)長上郡 5座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 大歳神社

[ふ り が な ](おほとしの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Ohotoshi no kaminoyashiro)

②遠江國 長上郡 朝日波多加神社

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)遠江國 62座(大2座・小60座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)長上郡 5座(並小)[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 朝日波多加神社

[ふ り が な ](あさひはたかの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Asahihataka no kaminoyashiro)

③遠江國 長上郡 子倉神社

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)遠江國 62座(大2座・小60座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)長上郡 5座(並小)[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 子倉神社

[ふ り が な ](こくらの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Kokura no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

蒲神明宮(浜松市中央区神立町)は 三つの式内社の論社です

①遠江國 長上郡 大歳神社

②遠江國 長上郡 朝日波多加神社

③遠江國 長上郡 子倉神社

大歳神(おほとしのかみ)について

大歳神は 記紀神話『古事記』によれば 須佐之男命と神大市比売命〈大山津見神の娘〉の間に生まれた御子神〈大年神(おほとしのかみ)〉で宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)の兄弟神とされています

穀物や豊穣を司る神として信仰され 年神(歳神)とも呼ばれることがあります

「大歳神(おほとしのかみ)」を社名に持つ式内社について

延喜式内社 山城國 乙訓郡 大歳神社(大 月次 新嘗)(おほとしの かみのやしろ)

・大歳神社(京都市西京区大原野灰方町)

延喜式内社 大和國 高市郡 大歳神社 二座(おほとしの かみのやしろ ふたくら)

・大歳神社(橿原市石川町)

延喜式内社 攝津國 住吉郡 草津大歳神社(鍬靫)(くさつおほとしの かみのやしろ)

・〈旧鎮座地〉式内 草津大歳神社趾(大阪市住吉区苅田)

・〈合祀先〉大依羅神社(大阪市住吉区庭井)

・大歳神社〈住吉大社 境外摂社〉(大阪市住吉区住吉)

延喜式内社 和泉國 大鳥郡 大歳神社(貞・鍬)(をほとしの かみのやしろ)

・等乃伎神社(高石市取石)

〈等乃伎神社に合祀 大歳神社(高石市西取石)〉

①延喜式内社 遠江國 長上郡 大歳神社(おほとしの かみのやしろ)

・大歳神社(浜松市中央区天王町)

・蒲神明宮(浜松市中央区神立町)

延喜式内社 駿河國 安倍郡 大歳御祖神社(おほとしみおやの かみのやしろ)

・静岡浅間神社(静岡市)

・別雷神社(静岡市)

延喜式内社 伊豆國 那賀郡 仲大歳神社(なかおほとしの かみのやしろ)

・神明神社(西伊豆町中)

・伊那下神社(松崎町松崎)

・仲神社(松崎町那賀)

・伊那上神社(松崎町宮内)

延喜式内社 但馬國 二方郡 大歳神社(おほとしの かみのやしろ)

・大歳神社(美方郡新温泉町居組字宮ノ前)

延喜式内社 石見國 那賀郡 大歳神社(おほとしの かみのやしろ)

式内社 大歳神社について 所在は゛大年神社は當郡中 數多ありて 何れを式内と定め難し゛と 大年神社が多数あって決め難いとされます

・大年神社(江津市都野津町)

・大年神社(江津市和木町)

・大年神社(江津市渡津町塩田)

・大歳神社(江津市千田町大年迫)

・大歳神社 (浜田市元浜町)

・大歳神社(浜田市弥栄町小坂)

・大歳神社(浜田市大金町)

・大年神社(浜田市国分町)

・大歳神社(浜田市三隅町下古和)

・大歳神社(浜田市金城町波佐)

②延喜式内社 遠江國 長上郡 朝日波多加神社(あさひはたかの かみのやしろ)の論社について

・神明宮(浜松市浜名区内野)

・六所神社(浜松市中央区半田町)

・有玉神社(浜松市中央区有玉南町)

・蒲神明宮(浜松市中央区神立町)

・稲荷神社(浜松市中央区飯田町)

③延喜式内社 遠江國 長上郡 子倉神社(こくらの かみのやしろ)の論社について

・子安神社(浜松市中央区白鳥町)

・稲荷神社(浜松市中央区飯田町)

・子倉神社(磐田市笠梅)

・蒲神明宮(浜松市中央区神立町)

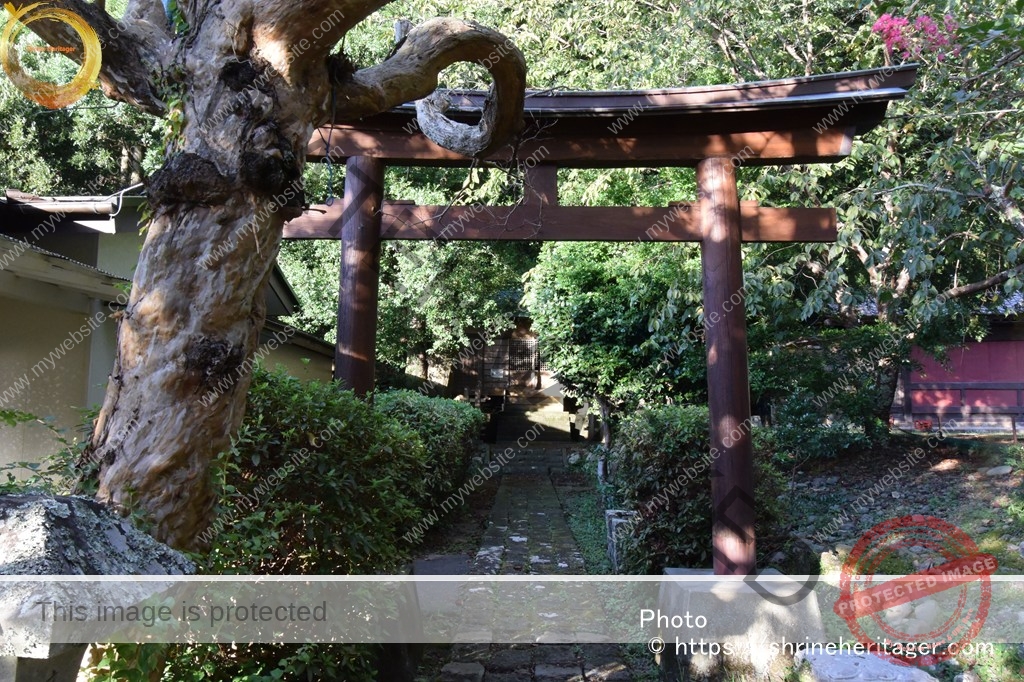

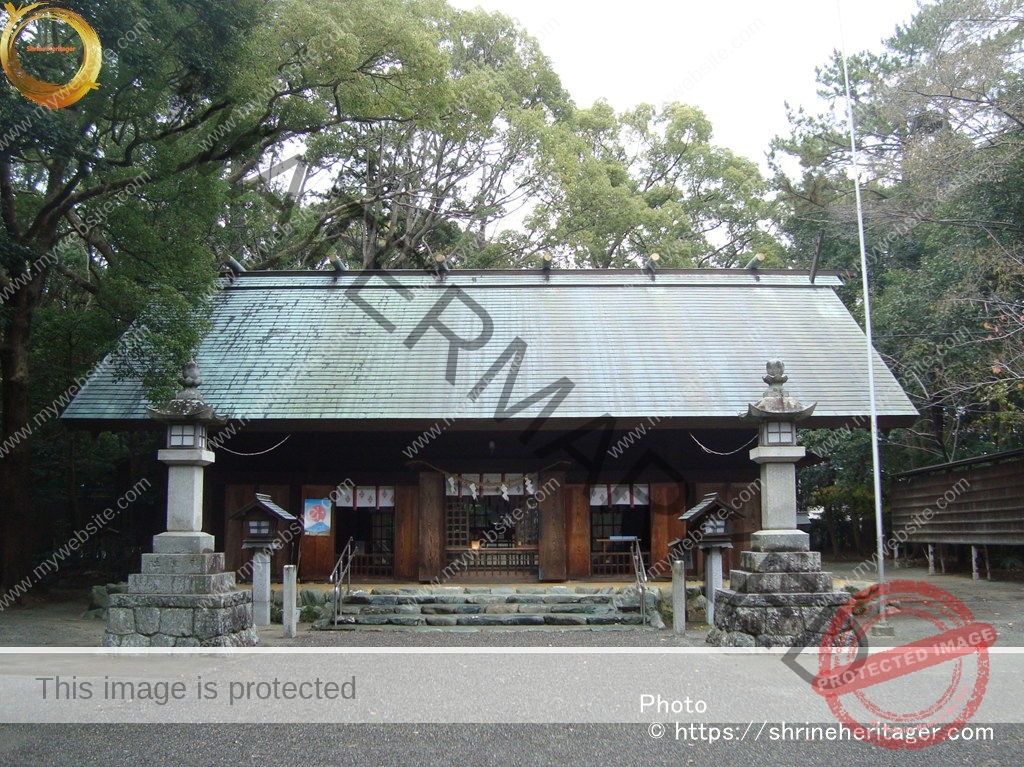

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR東海道本線 浜松駅からR152号経由で北東方向へ約2.9km 車での所要時間は9~15分程度

東海道に面して大鳥居があり゛ごしん表参道゛を600m程北上すると社頭の鳥居が見えてきます

蒲神明宮(浜松市中央区神立町)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

境内の西側に大きな参拝者用の駐車場が設けられていました

境内の東側の山車の納車庫の横にも数台の駐車スペースが作られていました

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居に一礼をしてから境内参道を進みます 小砂利が敷き詰められた参道は掃き清められていて ゴミ一つなく 清々しい

Please do not reproduce without prior permission.

参道の左右に朱色の鳥居があります 稲荷社と弁財天厳島神社です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

境内の位置関係は神社パンフレットを見るとわかります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の向かって右側です

Please do not reproduce without prior permission.

外宮の鳥居が建てられています

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 境内の参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

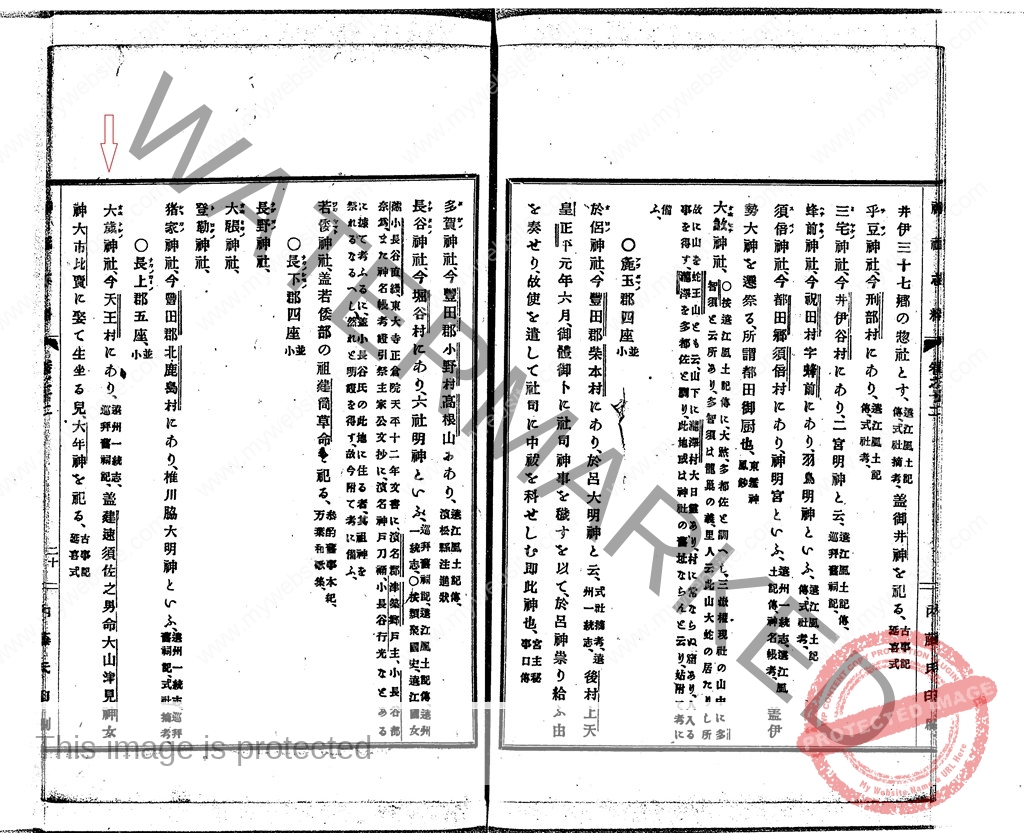

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 大歳神社について 所在は゛神立村ナル牛頭天王也ト云フ゛〈現 蒲神明宮(浜松市中央区神立町)〉と記しています

【抜粋意訳】

大歳神社

大歳は於保止之と訓べし

〇祭神明か也

式社考云、神立村ナル牛頭天王也ト云フ、未詳、

類社

山城國乙訓郡大歳神社の條見合すべし、

式内社 朝日波多加神社について 所在は゛飯田村に在す、今稻荷社と稱す、゛〈現 稲荷神社(浜松市南区飯田町)〉と記しています

【抜粋意訳】

朝日波多加神社

朝日は阿左比と訓べし、波多加は假字也、

○祭神詳ならず

〇飯田村に在す、今稻荷社と稱す、〔土人説〕

式内社 子倉神社について ゛祭神在所等詳ならず゛〈祭神 所在ともに不明〉と記しています

【抜粋意訳】

子倉神社

子倉は古久良と訓べし

○祭神在所等詳ならず

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

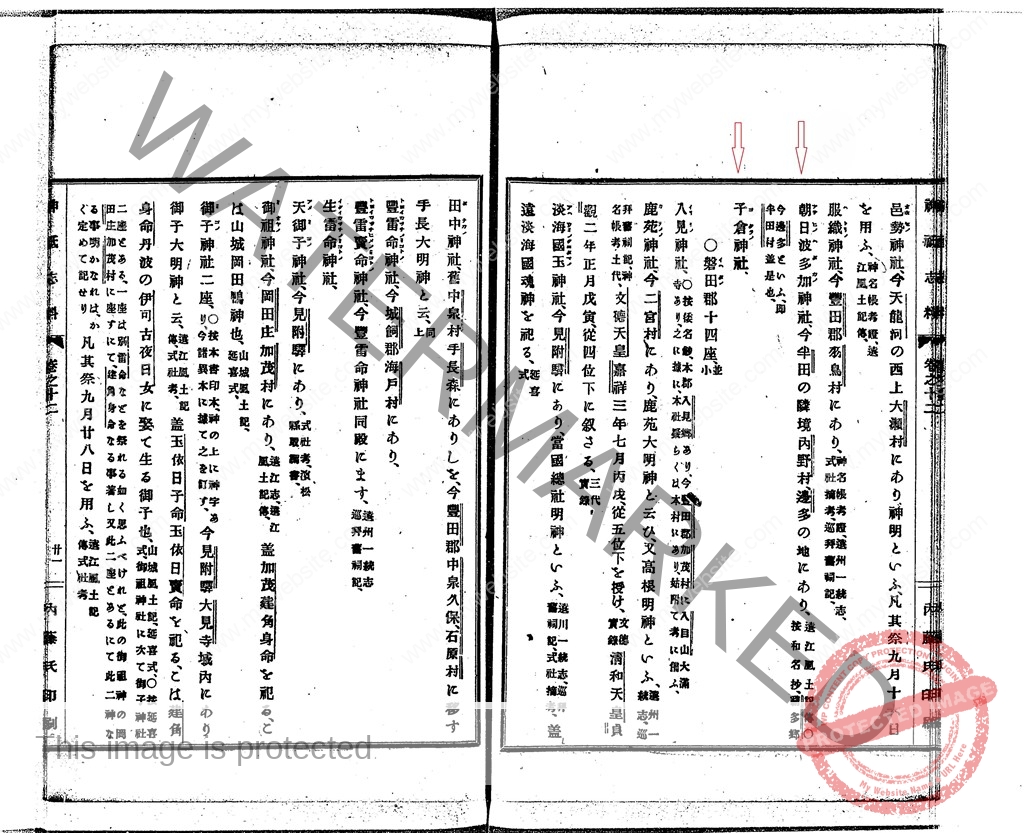

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 大歳神社について 所在は゛今 天王村にあり゛〈現 大歳神社(浜松市中央区天王町)〉と記しています

【抜粋意訳】

大歳(オホトシノ)神社

今 天王村にあり、〔遠州一統志、巡拝舊祠記、〕

盖 建速須佐之男命 大山津見神女神大市比賣に娶て生坐る兒、大年神を祀る、〔古事記、延喜式〕

式内社 朝日波多加神社について 所在は゛今 半田の隣堺 内野村、邊多の地にあり゛〈現 六所神社(浜松市東区半田町)〉と記しています

【抜粋意訳】

朝日波多加(アサヒノハタカノ)神社

今 半田の隣堺 内野村、邊多の地にあり、〔遠江風土記傳〕〔〇按 和名抄、鞘多郷 今 邊多といふ、即 半田村盖是也、〕

式内社 子倉神社について ゛社号のみ記載゛〈祭神 所在ともに不明〉と記しています

【抜粋意訳】

子倉(コクラノ)神社

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

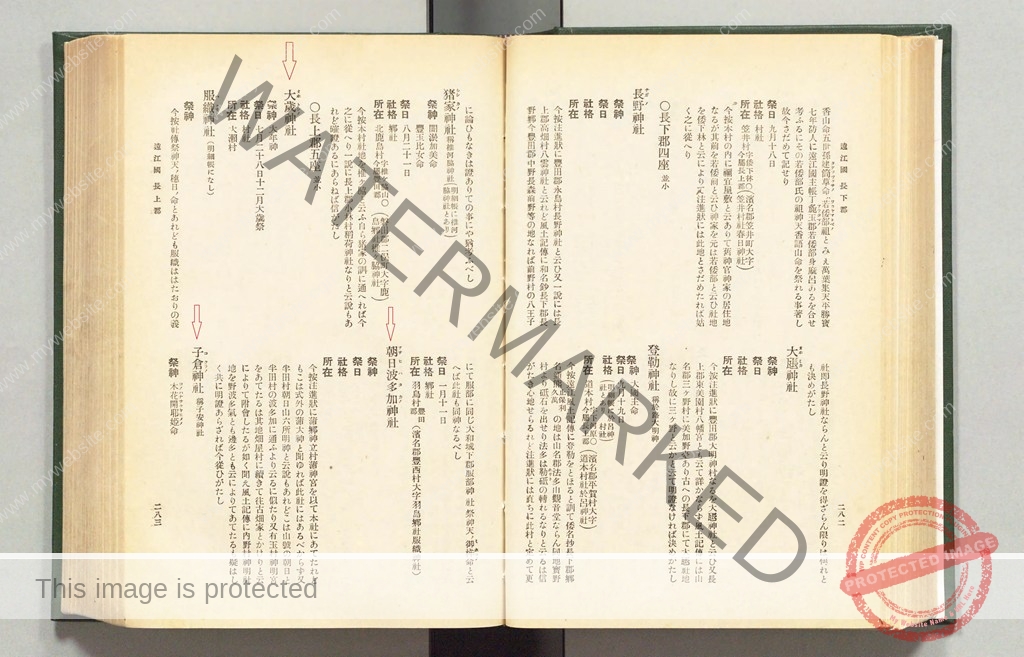

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 大歳神社について 所在は゛大瀬村゛〈現 下大瀬神明宮(浜松市中央区大瀬町)〉と記しています

【抜粋意訳】

大歳(オホトシノ)神社

祭神 大年神

祭日 七月二十八日 十二月大歳祭

社格 村社所在 大瀬村

式内社 朝日波多加神社について 所在は記載なく 諸説について゛共に明證あらざれば今從ひがたし゛と記しています

諸説については

゛蒲郷神立村 蒲神宮゛〈現 蒲神明宮(浜松市中央区神立町)〉

゛半田村 朝日山六所明神と云説゛〈現 六所神社(浜松市東区半田町)〉

゛有玉村神明宮゛〈現 有玉神社(浜松市東区有玉南町)〉

゛内野村 神明社゛〈現 神明宮(浜松市浜北区内野)〉

【抜粋意訳】

朝日波多加(アサヒハタカノ)神社

祭神

祭日

社格所在

今按 注進狀に蒲郷神立村 蒲神宮を以て本社にあてたれども こは式外の蒲大神と聞ゆれば此社にはあるべからず

又 半田村 朝日山六所明神と云説もあれど こは山號の朝日と半田村の波多加に通ふより云るに似たり

又 有玉村神明宮をあてたるは 其地 畑屋村に績きて 往古 畑家とかけりと云によりて附會したるが如く聞え

風土記傳に 内野村 神明社地を野波多氣とも邊多とも云によりてあてたるも疑はしく 共に明證あらざれば今從ひがたし

式内社 子倉神社について ゛富田村〔今属 豐田郡〕゛〈現 子安神社(浜松市東区白鳥町)(※昭和14年5月天龍川対岸富田村字堤外中ノ町から〈現地〉に移転しています)〉と記しています

其の他の説として

゛長上郡飯田村字子倉にます稻荷神社゛〈現 稲荷神社(浜松市南区飯田町)〉

゛豐田郡大海村 小倉神社゛〈現 子倉神社(磐田市笠梅)※豊田郡大海村は現在の静岡県磐田市笠梅に位置していた地域〉

【抜粋意訳】

子倉(コクラノ)神社

祭神 木花開耶姫(コノハナサクヤヒメノ)命

祭日 三月十六日

社格 (明細帳に子安神社とあり 今無格社)所在 富田村〔今属 豐田郡〕

今按 注進狀に長上郡飯田村字子倉にます稻荷神社と云へど 風土記傳にこの地は長下郡なるべく思はるれば地理違へりと云は信がたし

又 豐田郡大海村 小倉神社とも云へど

風土記傳に今 富田村 子安明神 即本社にして 大海村は之より移し 飯田村も是より移せし社なりと云へば 今はこの説によりて記せり 尚よく考ふべし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

蒲神明宮(浜松市中央区神立町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.