厳島神社(いつくしまじんじゃ)は 口伝に「老人の霊夢に 辨財天のお告げがあり 六寸の白蛇 粟の穗(あはのほ)に坐せり これを祀り 永享二年(1430)粟穂御前の鎮座」と伝え 江戸時代゛粟穂辨財天社(あはほのべんざてんのやしろ)゛と呼び 辨天祠を岡本堂の跡と考え 式内社 鴨岡本(かもをかもとの)神社の論社となっています

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

嚴島神社(Itsukushima shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

京都府京都市左京区静市市原町1415

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

『大日本名所図会』〈大正7年(1918)〉に記される内容

社号は「粟穂辨財天社(あはほのべんざてんのやしろ)」と表記されています

【抜粋意訳】

粟穂辨財天社(あはほのべんざてんのやしろ)

野中村(のなかむら)の路(みち)のかなはら、西側(にしがわ)にあり。祭(まつ)る所(ところ)は弘法(こうぼふ)の作の辨財天女(べんざいてんにょ)を安置(あんち)す。

傳(でん)に云(いは)く、此天女(このてんにょ)當地(たうち)影向(やうがう)のはじめは、むかし村老(そんろう)の夢に、美女(びじょ)忽然(こつぜん)として枕上(まくらがみ)に来(きた)っていふ。われは此河上(このかはかみ)にすむ辨財天(べんざいてん)なり。家は西方(さいほう)にあって、こころ東方(とうほう)にかよふ、鞍馬寺(くらまでら)の毘沙門天(びしゃもんてん)と誓約(せいやく)あるをもって、居(きょ)を多門天(たもんてん)の近隣(きんりん)にしめて、王城(わうじゃう)を守護(しゅご)す、此(この)ところはすなはち福徳圓満(ふくとくえんまん)の地なり、われをここにとどめば、福榮(さいはひさか)えなんと、告(つ)げ終(をは)ってさめて後(のち)、奇異(きい)のおもひをなして、河(かは)のほとりにいづるに、六寸の白蛇(はくじゃ)粟の穗(あはのほ)に坐(ざ)せり。ー村衆議(いっそんしゅうぎ)して、まづ假殿(かりでん)にうつし、其後(そののち)社壇(しゃだん)を造(つく)って鎮坐(ちんざ)しけり。これを客人(きゃくじん)栗穗御前(あはほごぜん)となづけたり。時(とき)に永享(えいきょう)二年(1430)九月九日の夜の霊夢(れいむ)とぞ。應験(おうけん)ますます新(あらた)なり。

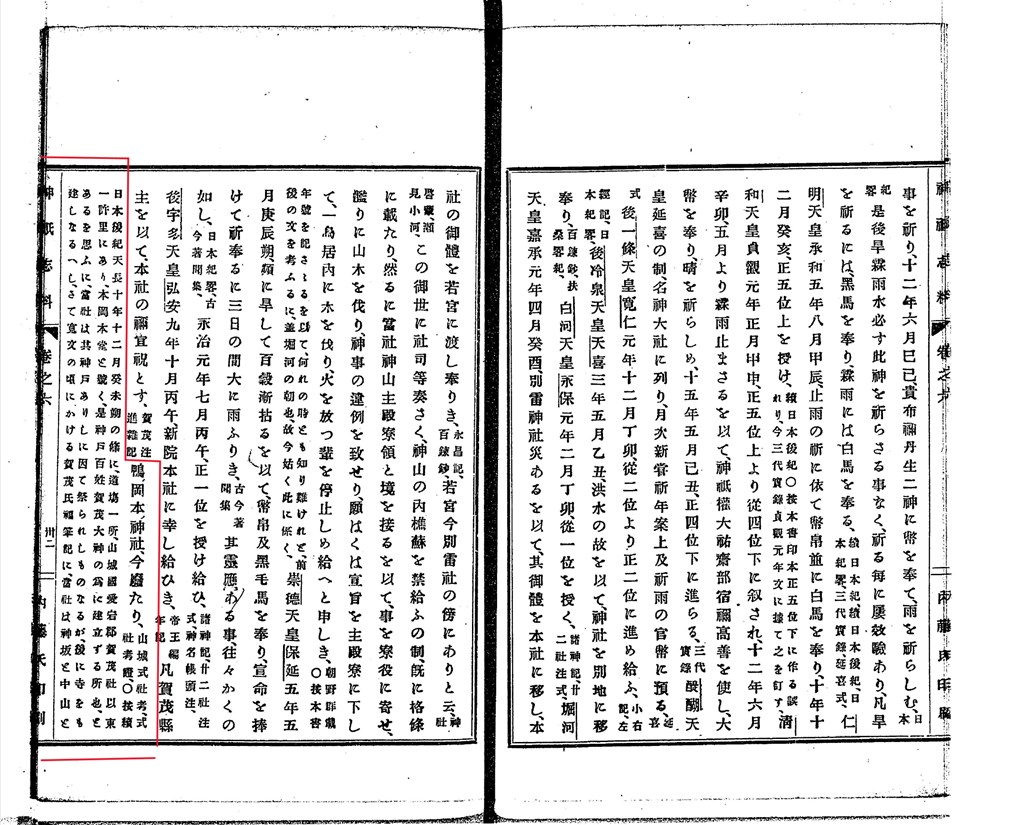

【原文参照】

大日本名所図会刊行会 編『大日本名所図会』第1輯第2編都名所図会,大日本名所図会刊行会,大正7-8. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/959905

【由 緒 (History)】

『大日本地誌大系』〈昭和4年(1929)〉に記される内容

正徳元(1711)年に刊行された『山州名跡志』〈江戸時代中期の地誌〉に記される内容が 記載されています

【抜粋意訳】

山州名跡志 卷之六 愛宕郡

野中村 在ニ 市原村北

〇粟穂辨財天(アハホノベンザイテン)社

在ニ野中村 内路傍西。拜殿東向 社同 所祭 辨財天安ニ女像。作弘法。號ニ粟穂辨財天。

傳云、此天當地影向の初村のー耆宿に夢中の告あり。美女忽燃と枕上に來て云、吾は是河上に棲辨財天也家は西方にあって 心は東南に通ふ。鞍馬寺の毘沙門天と誓約あるを以て、居を多門天の近隣にしめて、鎭に王城を護と欲す、此所は卽福地なり、吾居するに堪たり、故に來る、吾を留しめば福榮なんと覚て後奇異の思をなして曉旦に及で河の邊に出るに、六寸の白蛇粟の穗に坐し玉へり。一村相議して先假殿に移し、其後社壇を造る。仍て客人粟穂御前と號す。

是則永享二年九月九日の夜也。霊驗盆あらたなり。傳記。

【原文参照】

蘆田伊人 編『大日本地誌大系』第16巻,雄山閣,昭4-6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1194081

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

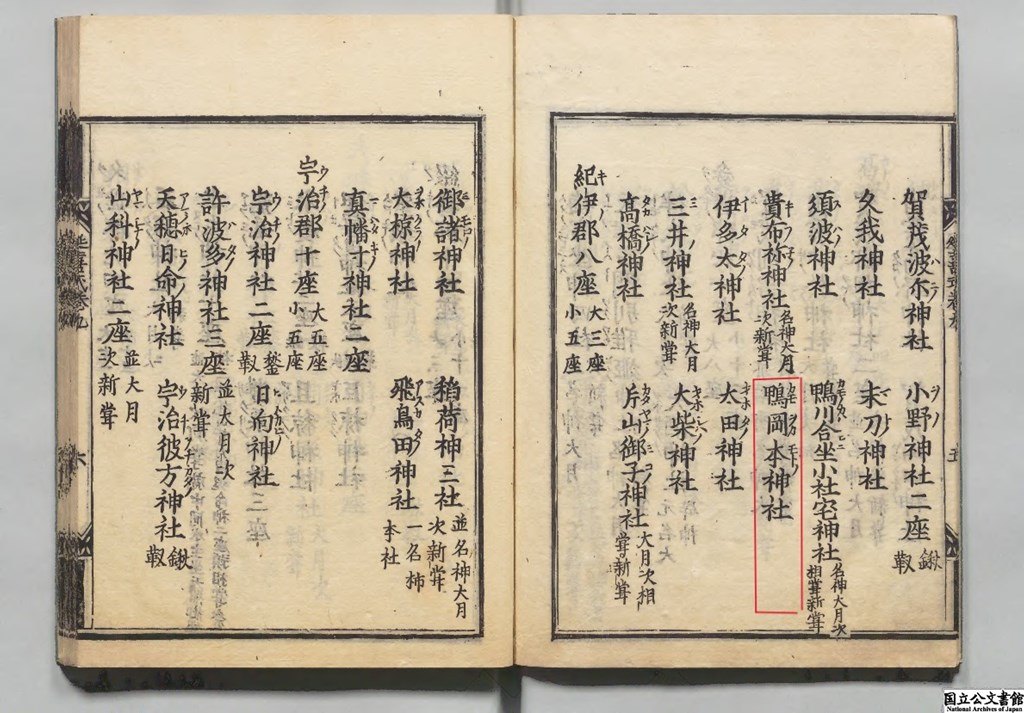

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)畿内 658座…大(預月次新嘗)231(うち預相嘗71)・小427[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)山城國 122座(大53座(並月次新嘗・就中11座預相嘗祭)・小69座(並官幣))

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)愛宕郡 21座(大8座・小13座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 鴨岡本〈鴨岡太〉神社

[ふ り が な ](かも おかもとの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Kamo okamoto no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

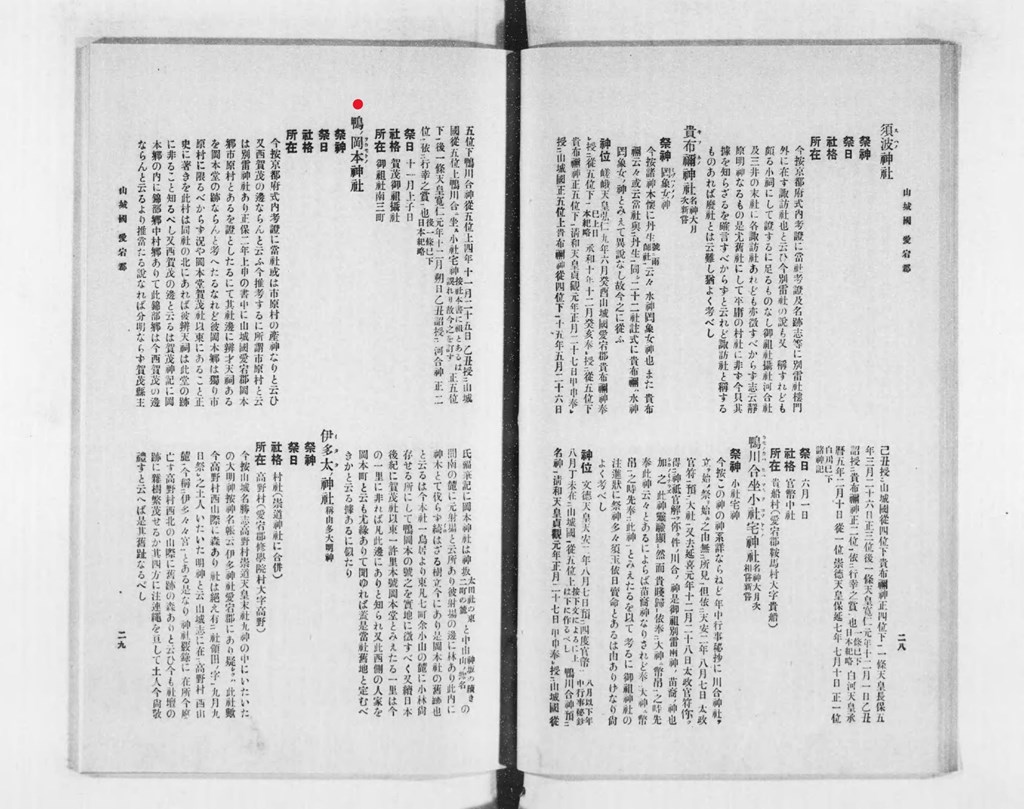

延喜式内社 山城國 愛宕郡 鴨岡太〈鴨岡本〉神社(かもをかもとの かみのやしろ)の論社

・山森神社(京都市北区上賀茂本山)

〈上賀茂神社 境内社〉

・幸神社(京都市北区上賀茂岡本町)

・厳島神社(京都市左京区静市市原町)

・大神宮(京都市左京区静市市原町)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

叡山電鉄鞍馬線 市原駅から約130m 県道40号線沿いです

厳島神社(京都市左京区静市市原町)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

厳島神社の社頭から 東方へと伸びている参道は 大神宮(京都市左京区静市市原町)に続いています

大神宮は 同じく 延喜式内社 山城國 愛宕郡 鴨岡太〈鴨岡本〉神社(かもをかもとの かみのやしろ)の論社となっています

・大神宮(京都市左京区静市市原町)

一礼をして鳥居をくぐり 境内に進みます

境内の参道には石畳みが敷かれている 東側の鳥居から入るとすぐに直角に折れて 南を向く社殿へと向かいます

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます 拝殿には絵馬が奉納されています

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 境内を戻ります

スポンサーリンク

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

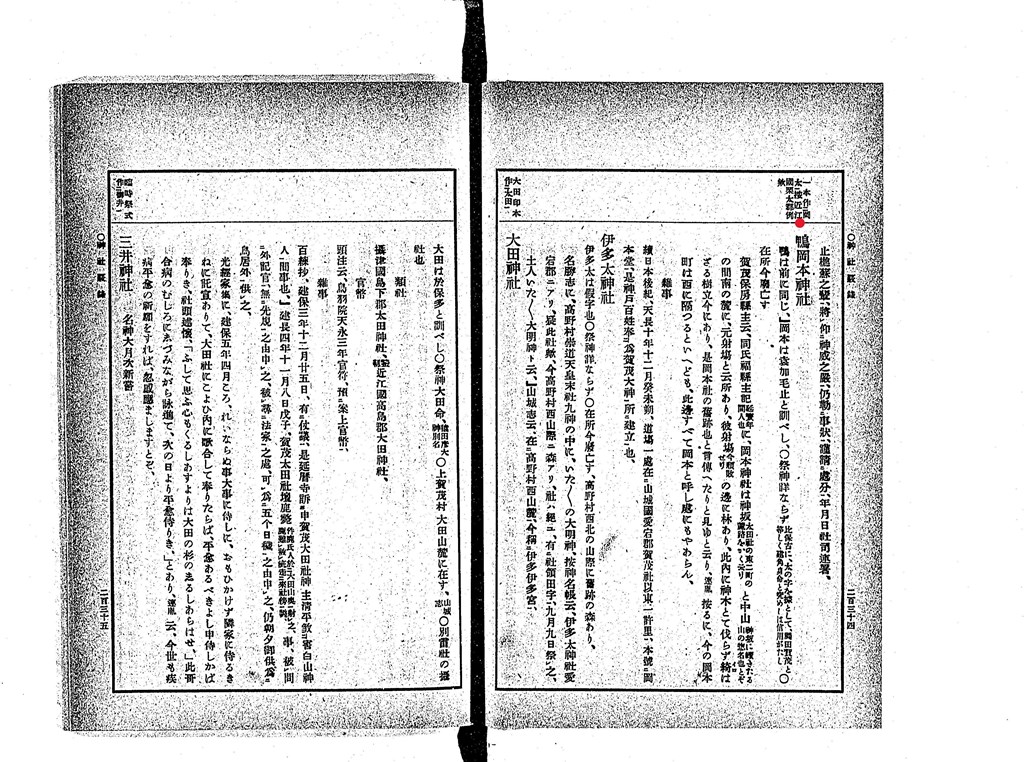

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 鴨岡本神社について 所在は゛在所今廃亡す゛とあり 廃絶して不明と記しています

賀茂保房縣主の同氏福縣主記には゛岡本神社は神坂〔太田社の東二町の麓路をかく云り〕と中山〔神坂に続きたる山の惣名也とぞ〕の間 南の麓に、元射場と云所あり 是 岡本社の旧跡也と言伝へたり゛〈現 幸神社(京都市北区上賀茂岡本町)〉との説を挙げています

【抜粋意訳】

鴨岡本神社

鴨は前に同じ、」岡本は哀加毛止と訓べし、

○祭神詳ならず〔比保古に、太の字を據として、岡田賀茂と等しく建角身命と究めしは信用がたし〕

○在所今廃亡す

賀茂保房縣主云、同氏福縣主記〔延宝年間 人也〕に、岡本神社は神坂〔太田社の東二町の麓路をかく云り〕と中山〔神坂に続きたる山の惣名也とぞ〕の間 南の麓に、元射場と云所あり、彼射場〔今頽敗せり〕の邊に林あり、此内に神木とて伐らず綺(イロ)はざる樹立今にあり、是 岡本社の旧跡也と言伝へたりと見ゆと云り、

〔連胤〕按るに、今の岡本町は西に隔つるといへども、此邊すべて岡本と呼し處にもやあらん、雑事

續本後紀、天長十年十二月癸未朔、道場一処在山城國愛宕郡賀茂社以東一許里、本号岡本堂、是神戸百姓奉為賀茂大神所建立也、

【原文参照】

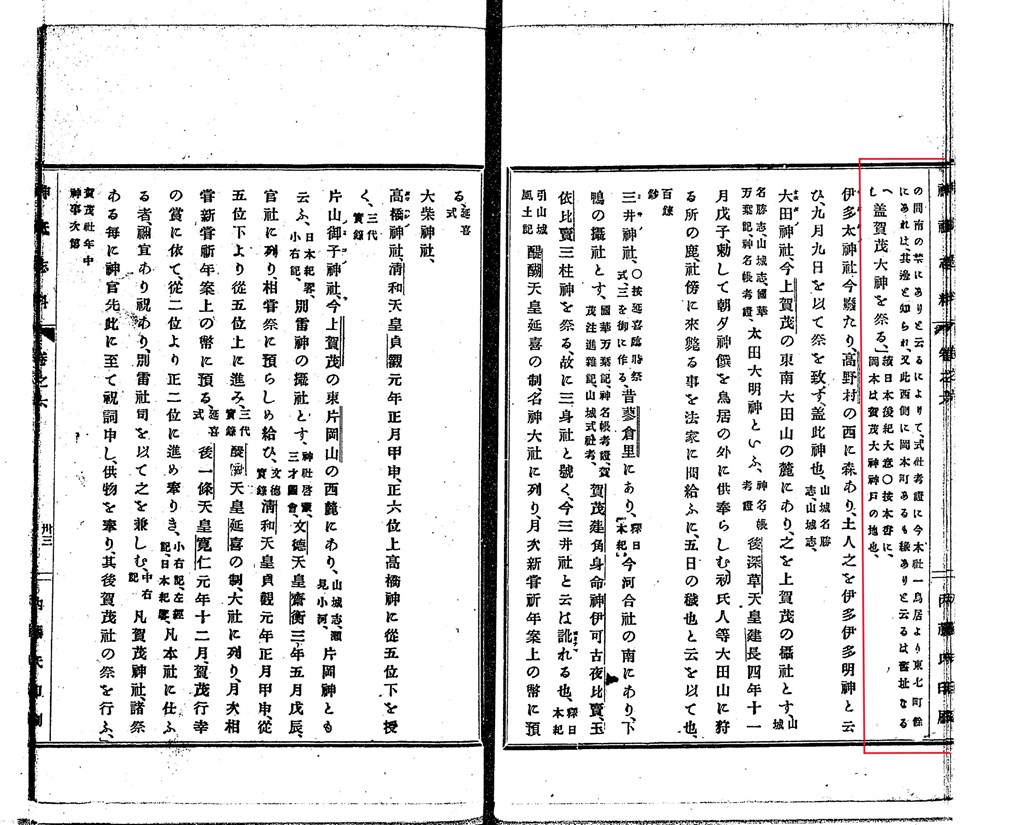

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 鴨岡本神社について 所在は゛今 廃たり゛とあり 廃絶して不明と記しています

寬文の頃にかける賀茂氏福筆記に゛岡本神社は神坂〔太田社の東二町の麓路をかく云り〕と中山〔神坂に続きたる山の惣名也とぞ〕の間 南の麓に、元射場と云所あり 是 岡本社の旧跡也と言伝へたり゛〈現 幸神社(京都市北区上賀茂岡本町)〉との説を挙げています

【抜粋意訳】

鴨ノ岡本神社

今 廃たり、〔山城式社考、式社考証〕

〔〇按 續日本後紀 天長十年十二月癸未朔日の條に、道場一所、山城國愛岩郡 賀茂社 以東 一許里にあり、本岡本堂と號く、是神戸百姓賀茂大神の為に建立する所也、とあるを思ふに、當社は其神戸ありしに因て祭られしものなるが、後に寺をも建しなるへし、さて寬文の頃にかける賀茂氏福筆記に、當社は神坂と中山との間 南の梺にありと云るによりて、式社考証に今 本社一鳥居より東七町餘にあれば、其邊と知られ、又此西側に岡本町あるも縁ありと云るは、舊社なるへし〕

盖 賀茂大神を祭る〔續日本後紀大意〇按 本書に、岡本は賀茂大神神戸の地也〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 鴨ノ岡本神社について 所在は

①市原村の産神なり〈現 大神宮(京都市左京区静市市原町)〉

②市原村の辨天祠〈現 厳島神社(京都市左京区静市市原町)〉

③賀茂氏福筆記に゛岡本神社は神坂〔太田社の東二町の麓路をかく云り〕と中山〔神坂に続きたる山の惣名也とぞ〕の間 南の麓に、元射場と云所あり 是 岡本社の旧跡也と言伝へたり゛〈現 幸神社(京都市北区上賀茂岡本町)〉

④本社一鳥居より東七町餘〈現 山森神社(京都市北区上賀茂山本町)〉

との四つの説を挙げて 説明をしています

【抜粋意訳】

鴨ノ岡本(ヲカモトノ)神社

祭神

祭日

社格所在

今按

京郡府式内考證に 當社或は市原村の産神なりと云ひ

又 西賀茂の邊ならんと云ふ 今 推考するに所謂 市原村と云は別雷神社あり 正保二年上申の書中に 山城國愛宕郡岡本郷市原村とあるを證としたるにて其社邊に 辨天祠あるを岡本堂の跡ならんと考へたるなれど 彼岡木郷は獨り市原村に限るべからず 況や岡本堂賀茂社以束にあること 正史に著きを 此村は同社の北にあれば 彼辨天祠は此堂の跡に非ること知るべし

又 西賀茂の邊と云るは 賀茂神記に 岡本郷の内に錦部郷中村郷ありて 此錦部郷は 今西賀茂の邊ならんと云るより 推當よる説なれば 分明ならず

賀茂縣主氏福筆記に岡本神社は 神坂〔太田社の東二町の麓〕と中山〔神坂の続き山の惣名〕の間 南の麓に 元射場と云所あり 彼射場の邊に林あり 此内に神木とて伐らず綺(イロ)はざる樹立今にあり 是 岡本社の舊跡也と云るは 今 本社一鳥居より東七町餘 小山の麓に小林尚存せる所にして 鴨岡本の號之を實地に徴すべく

又 續日本後紀に 賀茂社 以東一許里 本號 岡本堂とみえたる一里は 今の一里に非れば 凡此邊にありと知られ 又 北西側の人家を岡本町と云も尤縁ありて聞ゆれば 蓋是 當社舊地と定むベきかと云る據あるに似たり

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

厳島神社(京都市左京区静市市原町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.