伊達神社(いたてじんじゃ)は 『六国史』に゛伊達神゛と記載 『延喜式927AD』に 紀伊國 名草郡 伊達神社(いたての かみのやしろ)と載る名神大社です 神名「伊達」は伊太氏により山東庄に鎮まる伊太祁曾神と同神とされます 志磨神社 静火神社と共に紀州三所神とされ その一之宮として里人は゛一宮大明神゛とも゛園部一の宮゛とも称え奉ると云う

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

伊達神社(Itate shrine)

【通称名(Common name)】

・薗部神社(そのべじんじゃ)

・園部一の宮(そのべいちのみや)

【鎮座地 (Location) 】

和歌山県和歌山市園部1580

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》五十猛命(いたけるのみこと)

《配》神八井耳命(かむやいみみのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

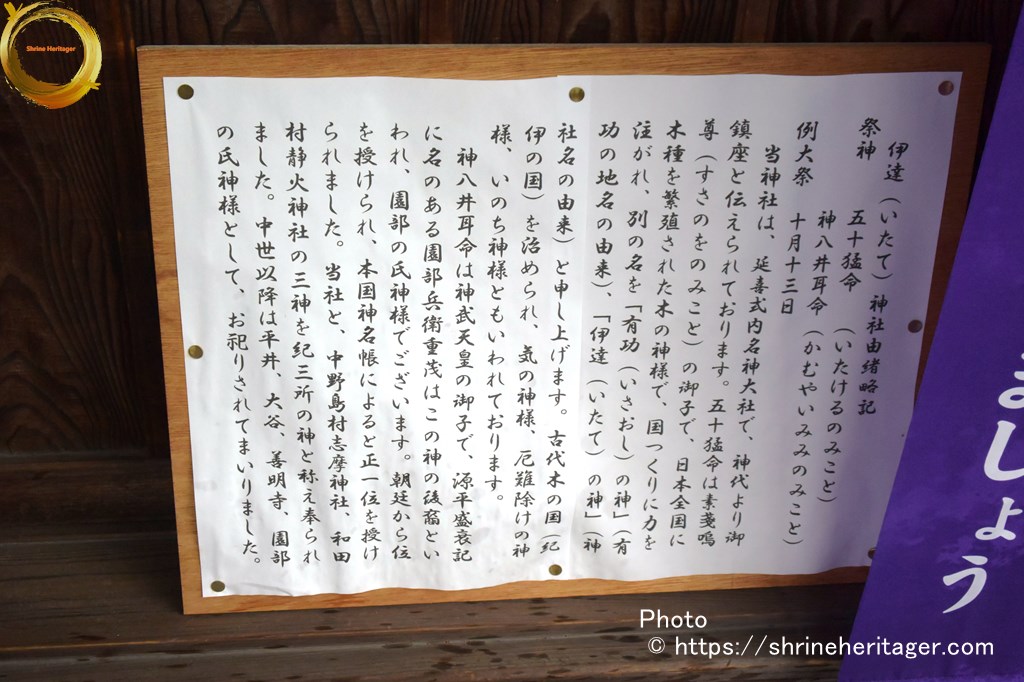

伊達(いたて)神社 由緒略記

祭神 五十猛命(いたけるのみこと)

神八井耳命(かむやいみみのみこと)例大祭 十月十三日

当神社は、延喜式内名神大社で、神代より御鎮座と伝えられております。五十猛命は素戔嗚尊(すさのをのみこと)の御子で、日本全国に木種を繁殖された木の神様で、国つくりに力を注がれ、別の名を「有功(いさおし)の神」(有功の地名の由来)、「伊達(いたて)の神」(神社名の由来)と申し上げます。古代木の国(紀伊の国)を治められ、気の神様、厄難除けの神様、いのち神様ともいわれております。

神八井耳命は神武天皇の御子で、源平盛衰記に名のある園部兵衛重茂はこの神の後裔といわれ、園部の氏神様でございます。朝廷からは位を授けられ、本国神名帳によると正一位を授けられました。当社と、中野島村 志摩神社、和田村 静火神社の三神を紀三所の神と称え奉られました。中世以降は平井、大谷、善明寺、園部の氏神様として、お祀りされてまいりました。

現地案内紙より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

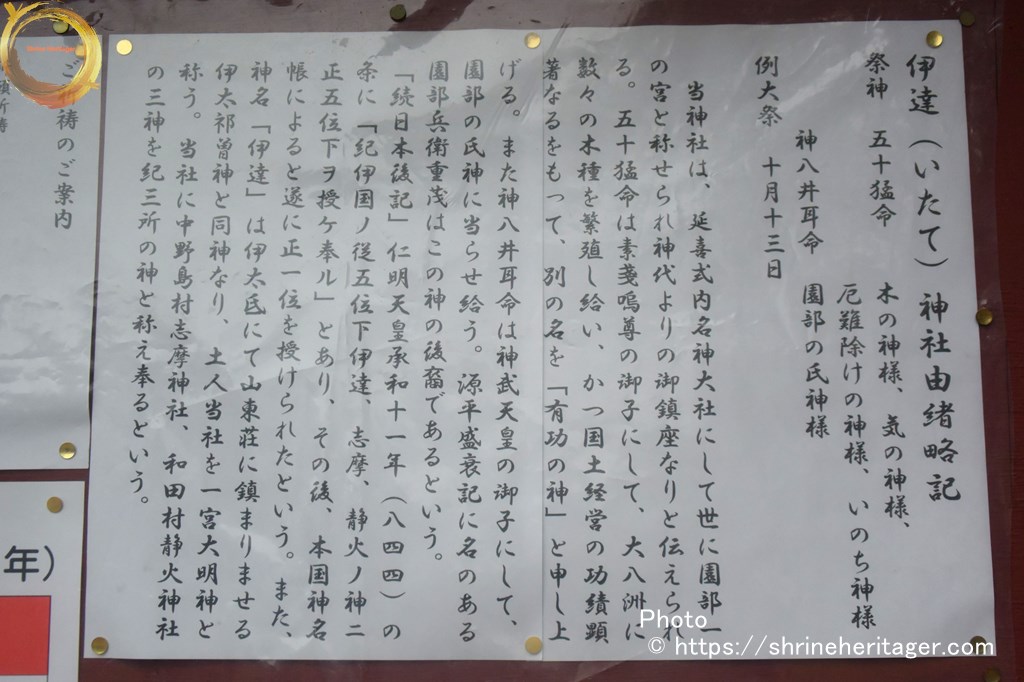

伊達(いたて)神社 由緒略記

祭神 五十猛命 木の神様、気の神様、厄難除けの神様、いのち神様

神八井耳命 園部の氏神様例大祭 十月十三日

当神社は、延喜式内名神大社にして世に園部一の宮と称せられ神代よりの御鎮座なりと伝えられる。五十猛命は素戔嗚尊の御子にして、大八洲に数々の木種を繁殖し給い、かつ国土経営の功績顕著なるをもって、別の名を「有功の神」と申し上げる。また神八井耳命は神武天皇の御子にして、園部の氏神に当らせ給う。源平盛衰記に名のある園部兵衛重茂はこの神の後裔であるという。

「続日本後記」仁明天皇 承和十一年(八四四)の条に「紀伊国ノ従五位下伊達、志摩、静火ノ神ニ正五位下ヲ授ケ奉ル」とあり、その後、本国神名帳によると遂に正一位を授けられたという。また、神名「伊達」は伊太氐にて山東荘に鎮まりませる伊太祁曽神と同神なり、土人当社を一宮大明神と称う。当社に中野島村 志摩神社、和田村 静火神社の三神を紀三所の神と称え奉るという。

現地案内紙より

Please do not reproduce without prior permission.

由緒

五十猛命は 素戔嗚尊の御子にして、大八州に数々の木種を播殖し給い、かつ国土経営の功績顕著なるをもてって、別の名を「有功の神」と申し上げる。

また神八井耳命は、神武天皇の御子にして 園部の氏神に当たらせ給う。園部兵衛重茂はこの神の後裔であるという。

当社は廷喜式内名神大社にして 世に園部一の宮と称せられ 神代よりの御鎮座なりと伝えられる。「続日本後紀」仁明天皇承和11年(844)の条に「紀伊国ノ従五位下伊達、志摩、静火ノ神ニ正五位下ヲ授ケ奉ル」とあり、その後、本国神名帳によると遂に正一位を授けられたという。

又、神名「伊達」は伊太氏にて山東庄に鎮まりませる伊太祁曾神と同神なり、土人当社を一宮大明神と称う。当社に中野島村志摩神社、和田村静火神社の3神を紀3所の神と称え奉るという。※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

スポンサーリンク

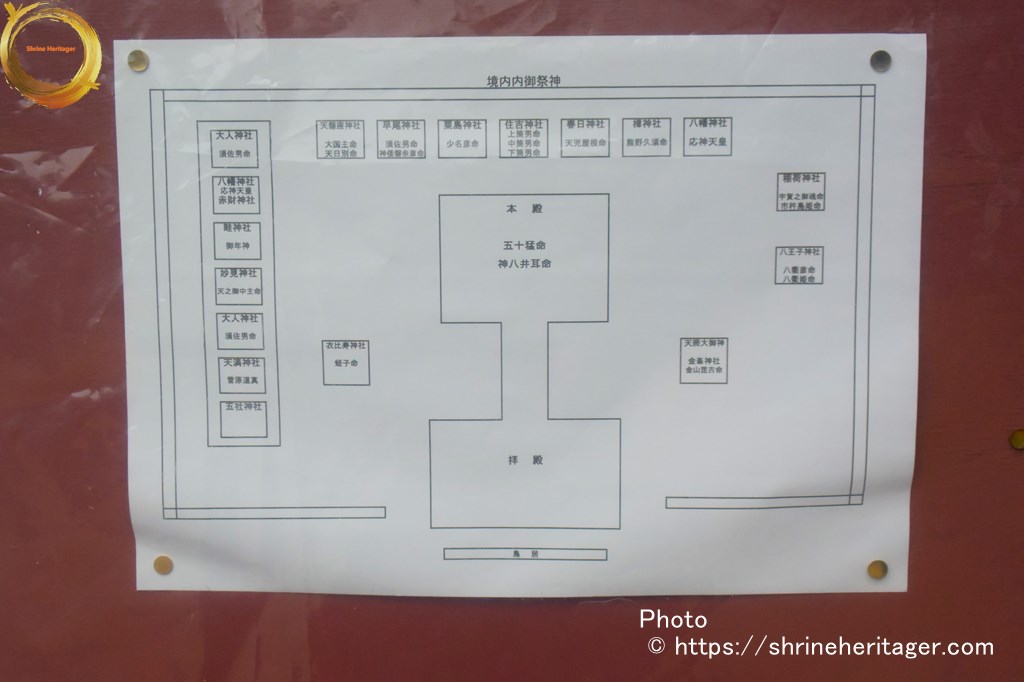

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・御神木〔大楠〕

Please do not reproduce without prior permission.

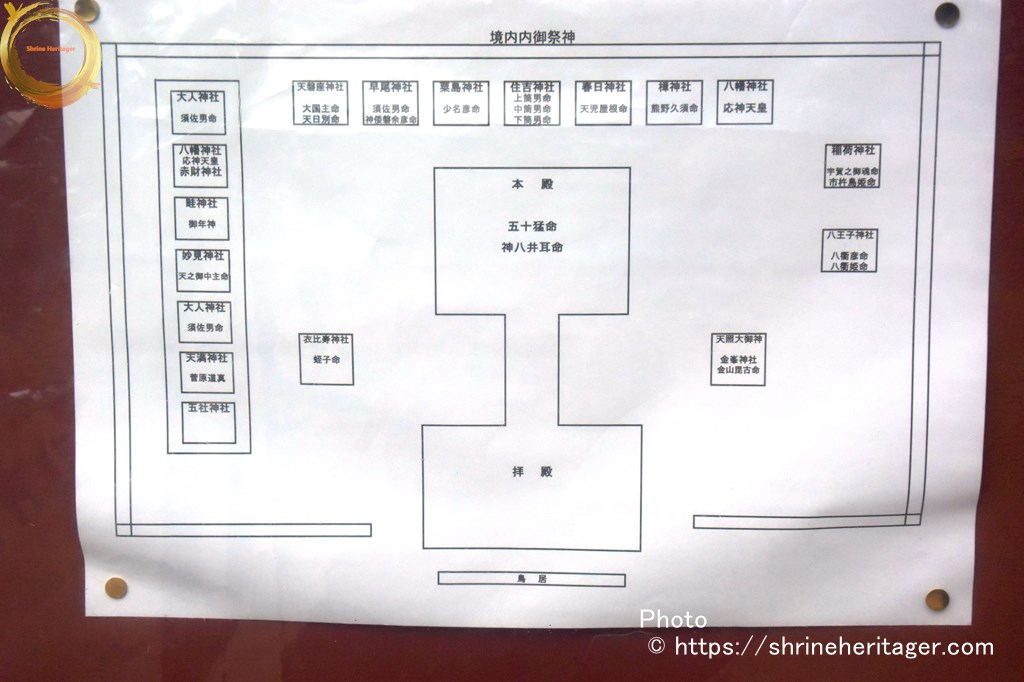

境内内御祭神の図

Please do not reproduce without prior permission.

・本殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈合祠〉〔天照大神・金峯神社〕

Please do not reproduce without prior permission.

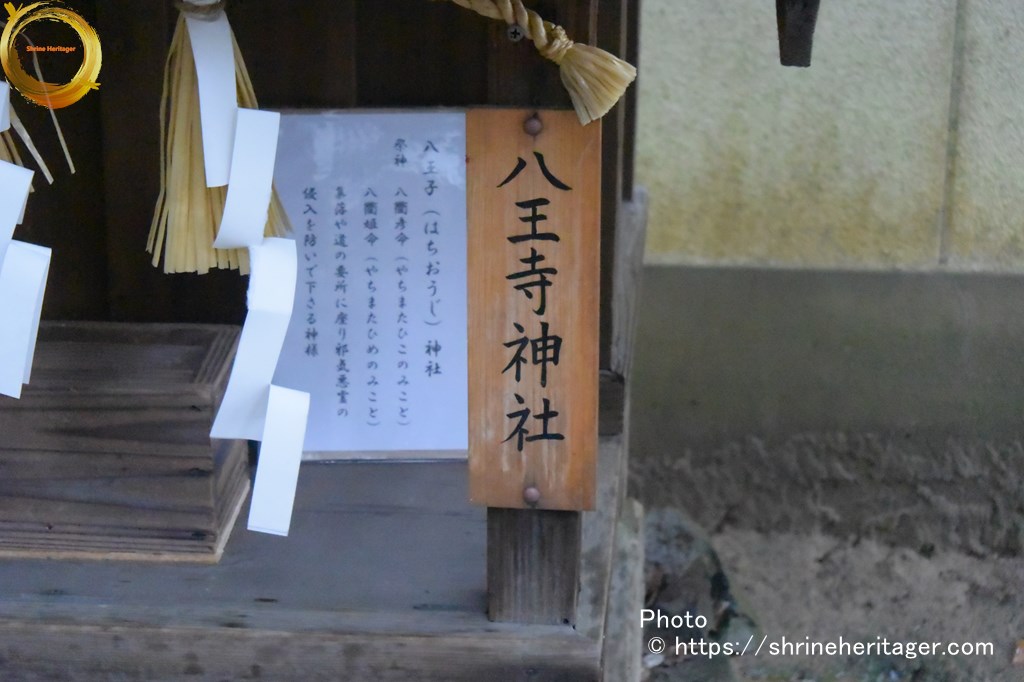

・八王寺社

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・稲荷神社

Please do not reproduce without prior permission.

・八幡神社

Please do not reproduce without prior permission.

・樟神社

Please do not reproduce without prior permission.

・春日神社

Please do not reproduce without prior permission.

・住吉神社

Please do not reproduce without prior permission.

・粟島神社

Please do not reproduce without prior permission.

・早尾神社

Please do not reproduce without prior permission.

・天盤座神社

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・大人神社

Please do not reproduce without prior permission.

・〈合祠〉〔赤財神社・八幡神社〕・畦神社

Please do not reproduce without prior permission.

・妙見神社・大人神社

Please do not reproduce without prior permission.

・五社神社・天満神社

Please do not reproduce without prior permission.

・恵美須神社

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

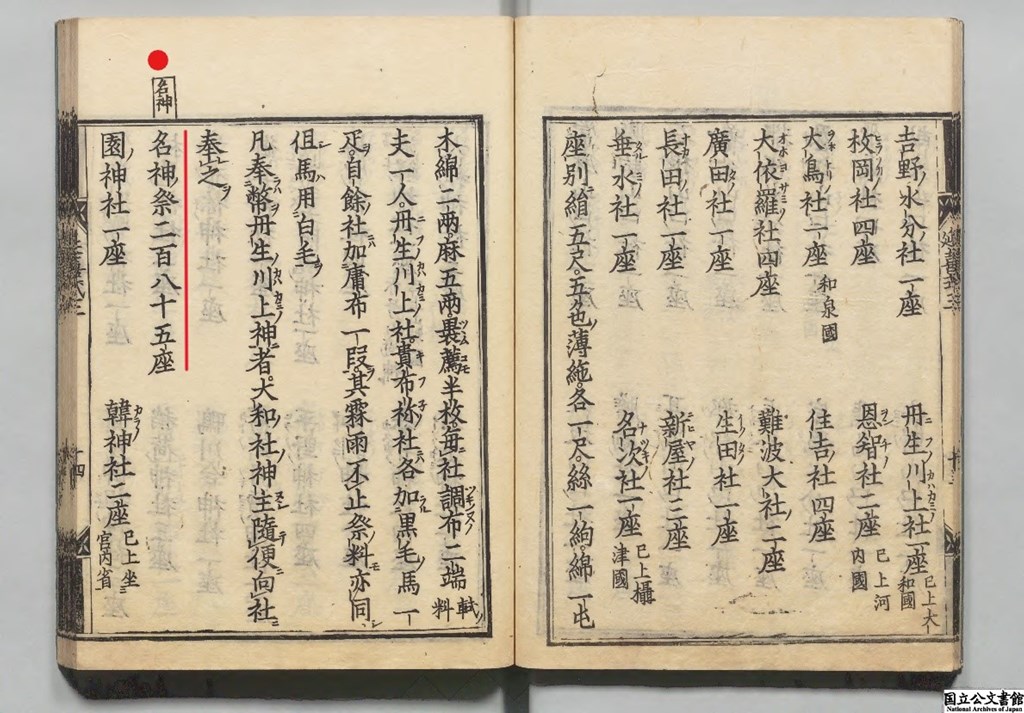

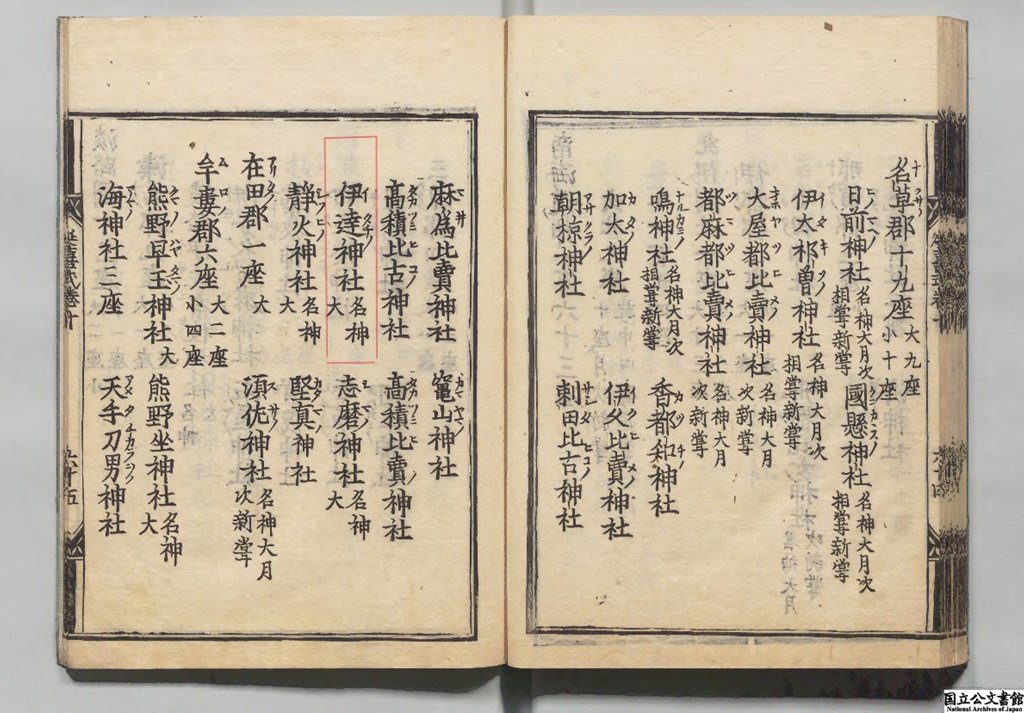

『延喜式(Engishiki)』巻3「臨時祭」中の「名神祭(Meijin sai)」の条 285座

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

延喜式巻第3は『臨時祭』〈・遷宮・天皇の即位や行幸・国家的危機の時などに実施される祭祀〉です

その中で『名神祭(Meijin sai)』の条には 国家的事変が起こり またはその発生が予想される際に その解決を祈願するための臨時の国家祭祀「285座」が記されています

名神祭における幣物は 名神一座に対して 量目が定められています

紀伊國には 10座の名神大社が記されています

【抜粋意訳】

名神祭 二百八十五座

・・・

・・・日前神社 一座

国懸神社 一座

伊太祁曽神社 一座

大屋都比賣神社 一座

都麻都比賣神社 一座

鳴神社 一座

伊達(イタテ)神社 一座

志磨神社 一座

静火神社 一座

須佐神社 一座

巳上 紀伊國

・・・座別に

絁(アシギヌ)〈絹織物〉5尺

綿(ワタ)1屯

絲(イト)1絇

五色の薄絁(ウスアシギヌ)〈絹織物〉各1尺

木綿(ユウ)2兩

麻(オ)5兩

嚢(フクロ)料の薦(コモ)20枚若有り(幣物を包むための薦)

大祷(ダイトウ)者〈祈願の内容が重大である場合〉加えるに

絁(アシギヌ)〈絹織物〉5丈5尺

絲(イト)1絇を 布1端に代える

【原文参照】

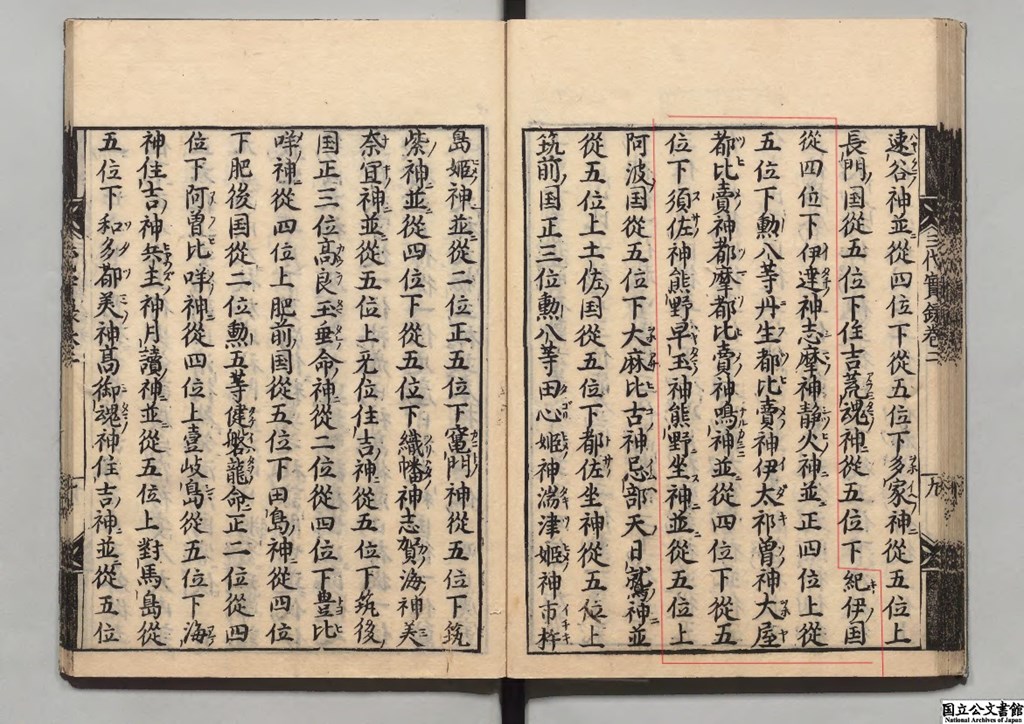

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

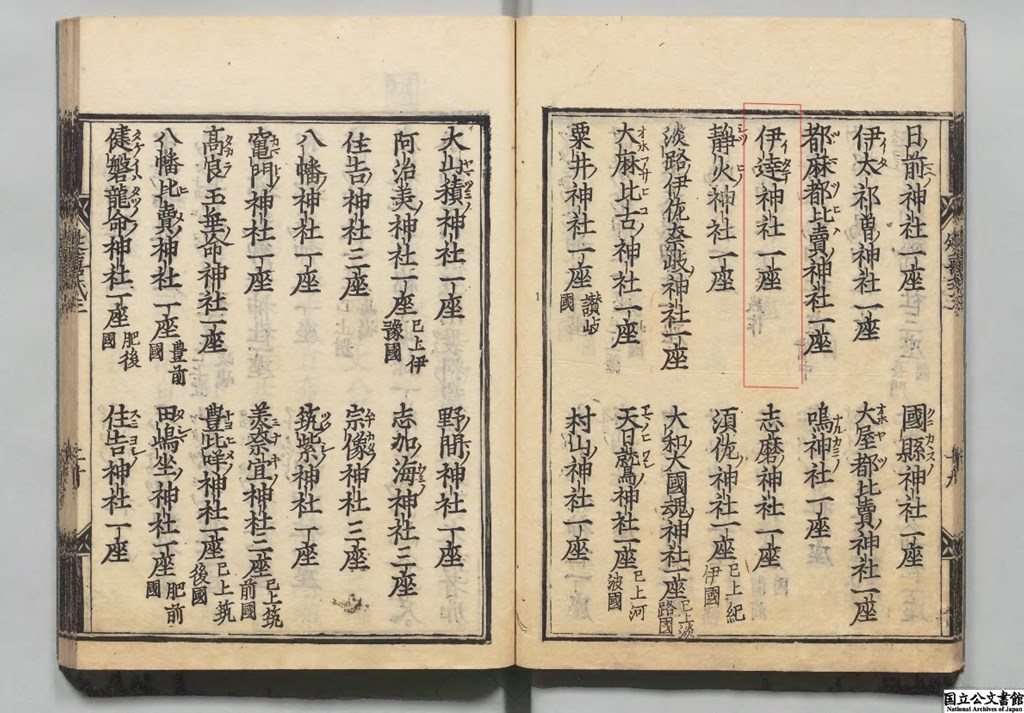

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載

(Engishiki Jimmeicho)This record was completed in December 927 AD.

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)南海道 163座…大29(うち預月次新嘗10・さらにこのうち預相嘗4)・小134[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)紀伊國 31座(大13座・小18座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)名草郡 19座(大9座・小10座)

[名神大 大 小] 名神大社

[旧 神社 名称 ] 伊達神社(名神大)

[ふ り が な ](いたての かみのやしろ)

[Old Shrine name](Itate no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『六国史』に記される ゛紀三所神゛〔・伊達神社・志摩神社・靜火神社〕について

紀伊國の式内社〔・伊達神社・志摩神社・靜火神社〕の三神は ゛紀三所神゛or゛紀三所社゛と称されます

〔・伊達神社・志摩神社・靜火神社〕の三神の関係は古く 国史には(844~875年)に渡り 三神が並んで神階を奉り授かっています

その際は 必ず三神が同時の神階ですので

古来

「是を以て考ふるに伊達(イダテ)を一ノ宮とし 志摩(シマ)を二ノ宮とし 靜火(シツヒ)を三ノ宮とすと見えたり」と云われいています

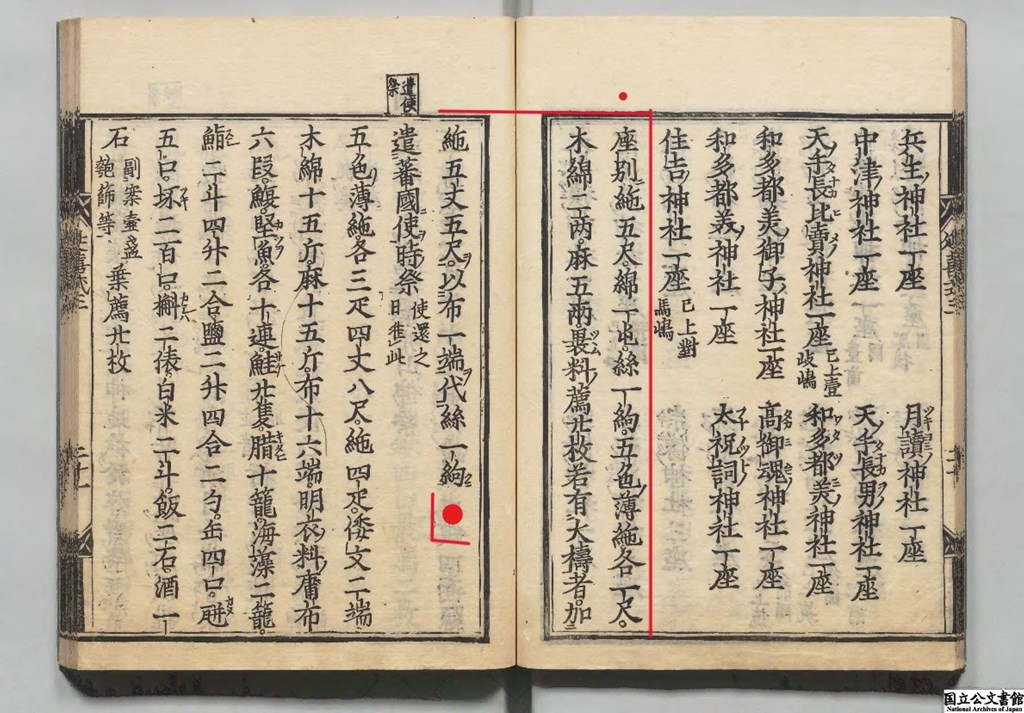

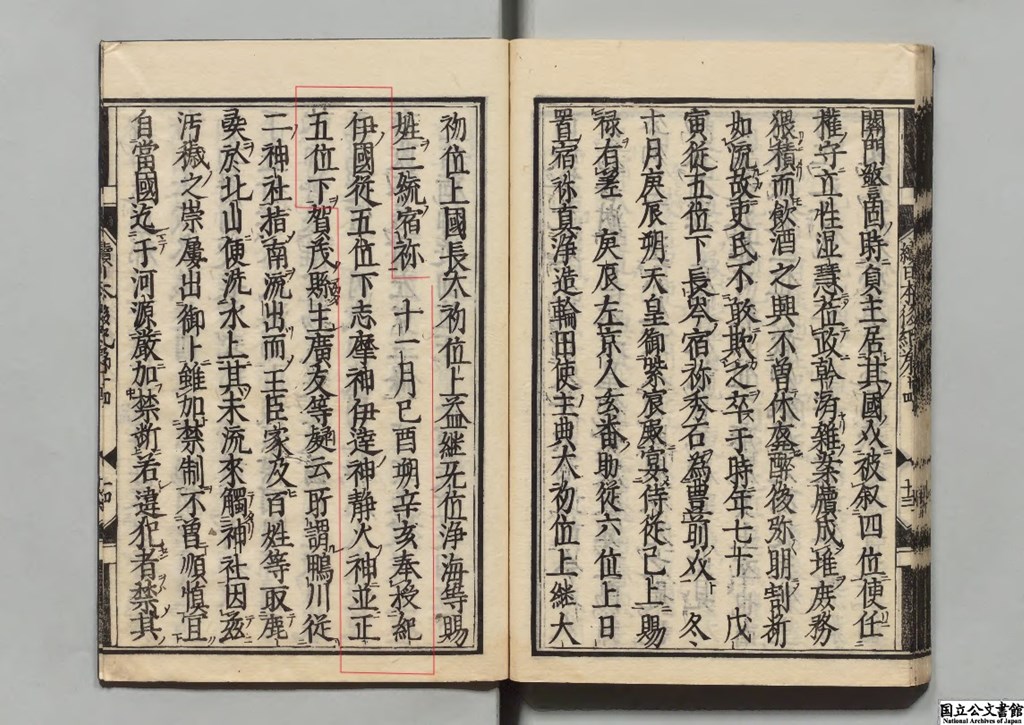

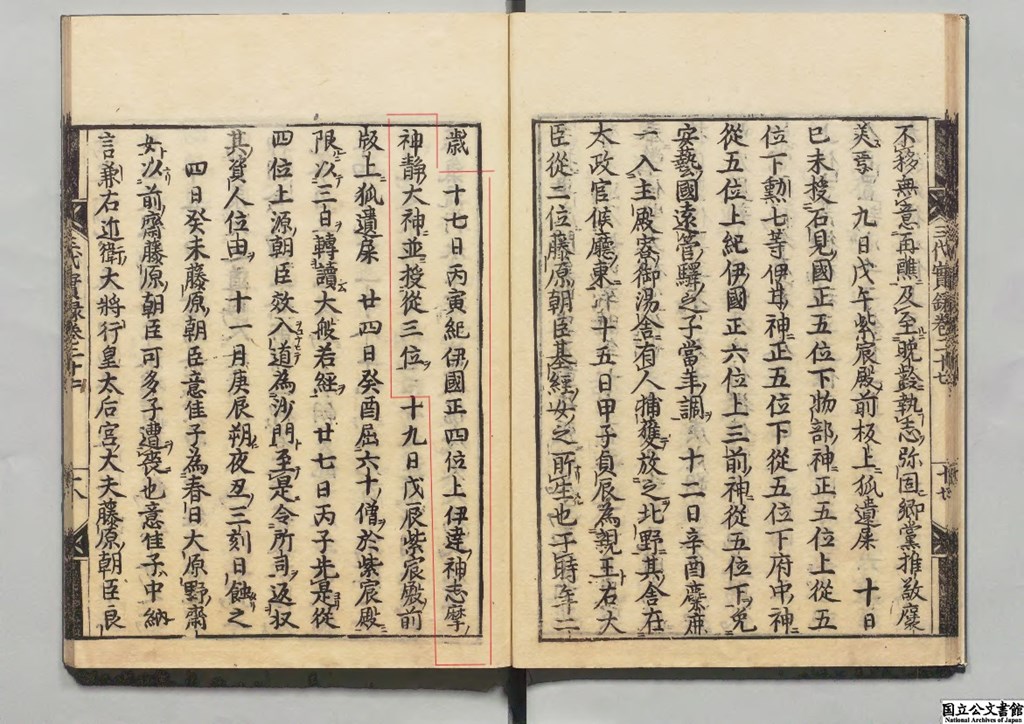

『續日本後紀(Shoku nihon koki)〈貞観11年(869)完成〉』に記される伝承

紀伊國・志摩神・伊達神と並び 靜火神に神階の奉授が記されています

【抜粋意訳】

卷十四 承和十一年(八四四)十一月辛亥〈三〉

○十一月己酉朔辛亥

奉授に

紀伊國 從五位下 志摩神 伊達神 靜火神に 並正五位下を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『続日本後紀』(869)貞観11年完成 選者:藤原良房/校訂者:立野春節 刊本 寛政07年[旧蔵者]内務省https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047680&ID=&TYPE=&NO=

『日本文徳天皇實録(Nihon MontokuTenno Jitsuroku)〈元慶3年(879年)完成〉』に記される伝承

紀伊國・伊達神・志摩神と並び 靜火神に從四位下の神階が加えられた事が 記されています

【抜粋意訳】

卷二 嘉祥三年(八五〇)十月乙丑〈廿一〉

○乙丑

紀伊國 伊達神 志摩神 靜火神 並に加ふ 從四位下を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 『日本文徳天皇実録』元慶3年(879年)完成 選者:藤原基経/校訂者:松下見林 刊本 ,寛政08年 10冊[旧蔵者]農商務省https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047714&ID=M2018040912122716848&TYPE=&NO=

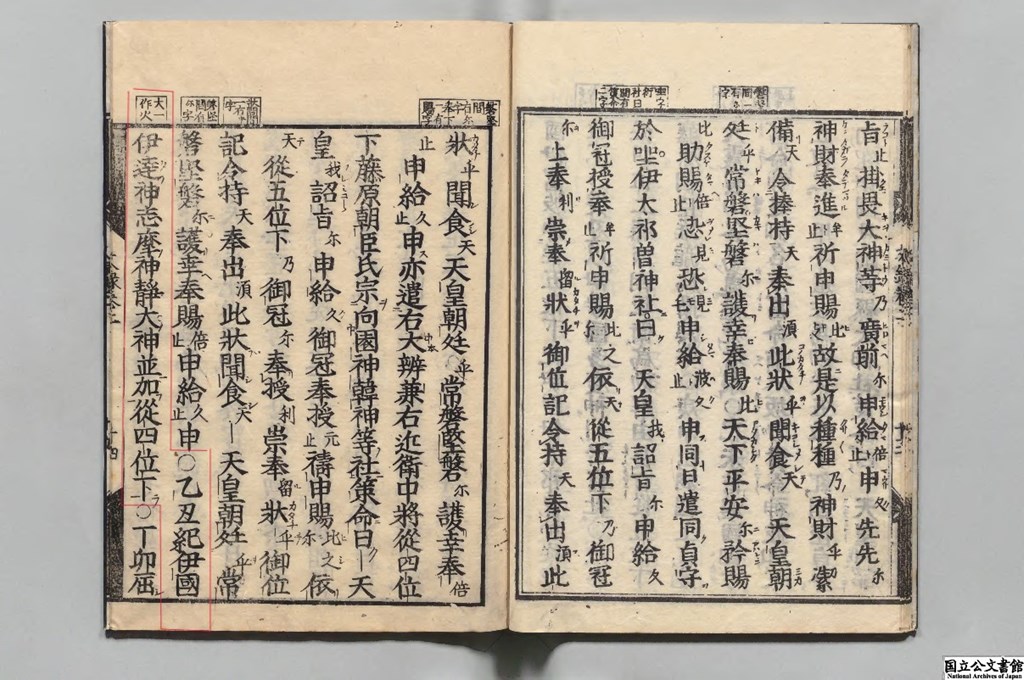

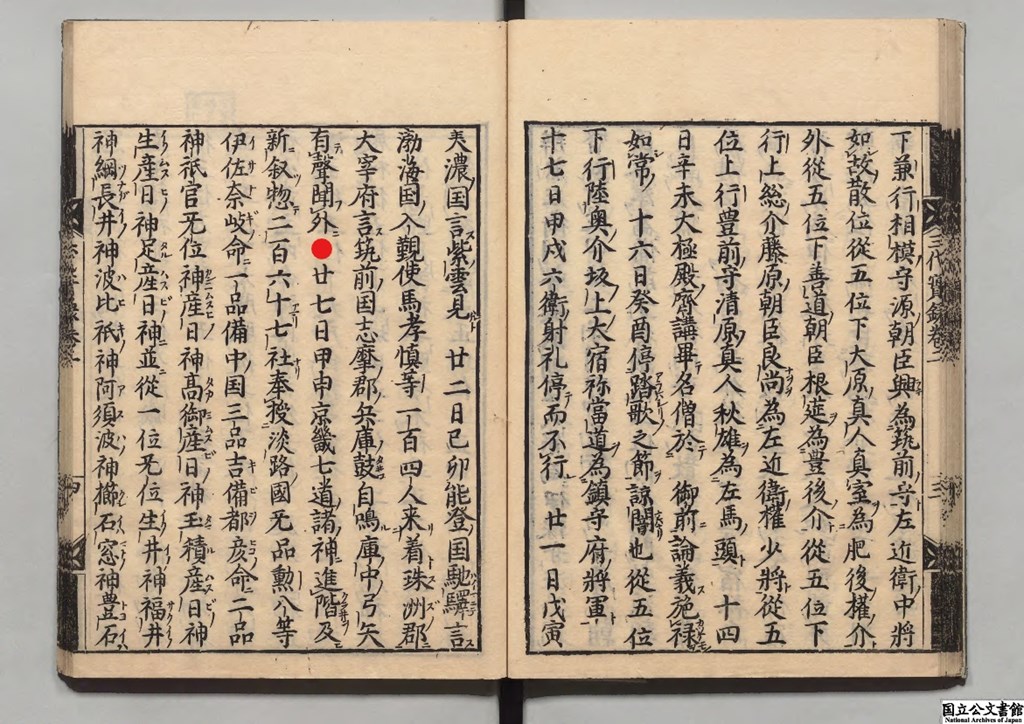

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

全国〈京畿七道諸神〉の 進階及新叙 惣二百六十七社とともに 紀伊國 伊達神 志摩神 靜火神 の三神が 並正四位下を奉授されています

【抜粋意訳】

卷二 貞觀元年(八五九)正月廿七日甲申

○廿七日甲申

京畿七道諸神 進階及新叙 惣二百六十七社 奉授

淡路國 无品勳八等伊佐奈岐命一品

備中國 三品吉備都彦命二品

・・・・

・・・・紀伊國

從四位下 伊達神 志摩神 靜火神 並正四位下

從五位下勳八等 丹生都比賣神 伊太祁會神 大屋都 比賣神 神都摩都比賣神 鳴神 並從四位下

從五位下 須佐神 熊野早玉神 熊野坐神 並從五位上

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

紀伊國・伊達神・志摩神と並び 靜火神に從三位が叙せられています

【抜粋意訳】

卷二十七 貞觀十七年(八七五)十月十七日丙寅

○十七日丙寅

紀伊國 正四位上 伊達神 志摩神 靜火神に 並に授くに從三位を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

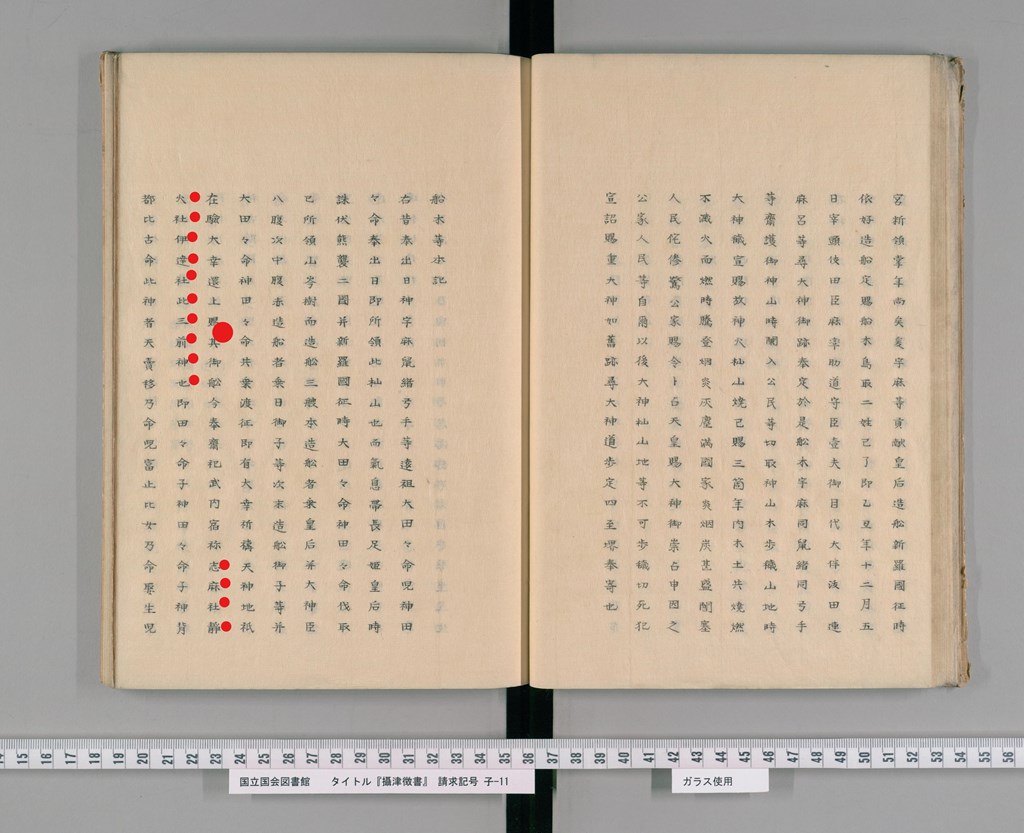

『住吉大社神代記』に記される 船玉神社の御祭神゛船玉神は 紀国の紀氏の祀る神 今云う 紀伊三所の神゛

『住吉大社神代記』では 船玉神について

「船玉神 今謂 齋祀 紀国 紀氏神 (志麻)神 静(火)神 伊達神 本社」とあり

つまり【船玉神は 紀国の紀氏の祀る神 今云う 紀伊三所の神「・伊達神〈現 伊達神社(和歌山市園部)・志麻神〈現 志麻神社(和歌山市中之島)〉・静火神〈現 静火神社(和歌山市和田)〉〉の本社である】と記しています

『住吉大社神代記・船木等本記』には

「大幸還上賜 其御舩令レ奉二齋祀武内宿禰一 志麻社 静火社 伊達社 此三前神也」とあり

つまり【紀伊三所の神「・伊達神〈現 伊達神社(和歌山市園部)〉・志麻神〈現 志麻神社(和歌山市中之島)〉・静火神〈現 静火神社(和歌山市和田)〉」の神々は 武内宿禰によって 御船の御魂として祭祀された】と記しています

・船玉神社〈住吉大社境内 摂社〉(大阪市住吉区)

『住吉大社神代記(すみよしのおほやしろ かみよのしるし)』について

住吉大社に伝わる古文書『住吉大社神代記(すみよしのおほやしろ かみよのしるし)』は 住吉大社の神官が大社の由来を神祇官に言上した解文(げもん)とされ 成立は天平3年(731年)7月3日と巻末に記されていますが 10世紀頃の成立と考えられています

元来 神代記は秘中の書として秘蔵されていて 社家の人間でも拝観は許されなかったが 明治以降に拝観が許され始めた

国立国会図書館『住吉大社神代記』

『住吉大社神代記』に記される 紀伊三所の神〈・伊達神・志麻神・静火神〉について

『住吉大社神代記』に記される 紀伊三所ノ神〈・伊達神・志麻神・静火神〉は いずれも延喜式内社の名神大社で

船玉神は この 紀伊三所ノ神 の本社ともされます

各々の論社です

紀伊国 名草郡 伊達神社(貞・名神大)(いたての かみのやしろ)

・伊達神社(和歌山市園部)

・水門吹上神社(和歌山市小野町)

紀伊国 名草郡 志磨神社(貞・名神大)(しまの かみのやしろ)

・志磨神社(和歌山市中之島)

紀伊国 名草郡 静火神社(貞・名神大)(しつひの かみのやしろ)

・靜火神社(和歌山市和田)

・靜火神社 旧社跡(和歌山市和田)

【神社にお詣り】(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR阪和線 六十谷駅から西へ約1.5km 車5分程度

伊達神社は 別の名を「有功(いさお)の神」とも呼ばれます

すぐ隣には和歌山市立 有功(いさお)小学校があり その南側の道路を通ると すぐ西隣に 伊達神社の白い鳥居が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

伊達神社(和歌山市園部)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居の横にある張り紙に駐車場の案内があり

境内の西側が駐車場のようですので そちらに向かいます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

脇参道を進みます

Please do not reproduce without prior permission.

脇参道の先には 社務所が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

こちらから南を振り返ると 南に延びている表参道と合流します

Please do not reproduce without prior permission.

参道左手の手水舎にて 清めます

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社殿を取り囲むように境内社が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

幣殿の横には 柵が廻されている石灯籠があります

Please do not reproduce without prior permission.

本殿の横には 御神木 楠の大樹 が存在感があります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿の前からの 御神木 楠の大樹も存在感があります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

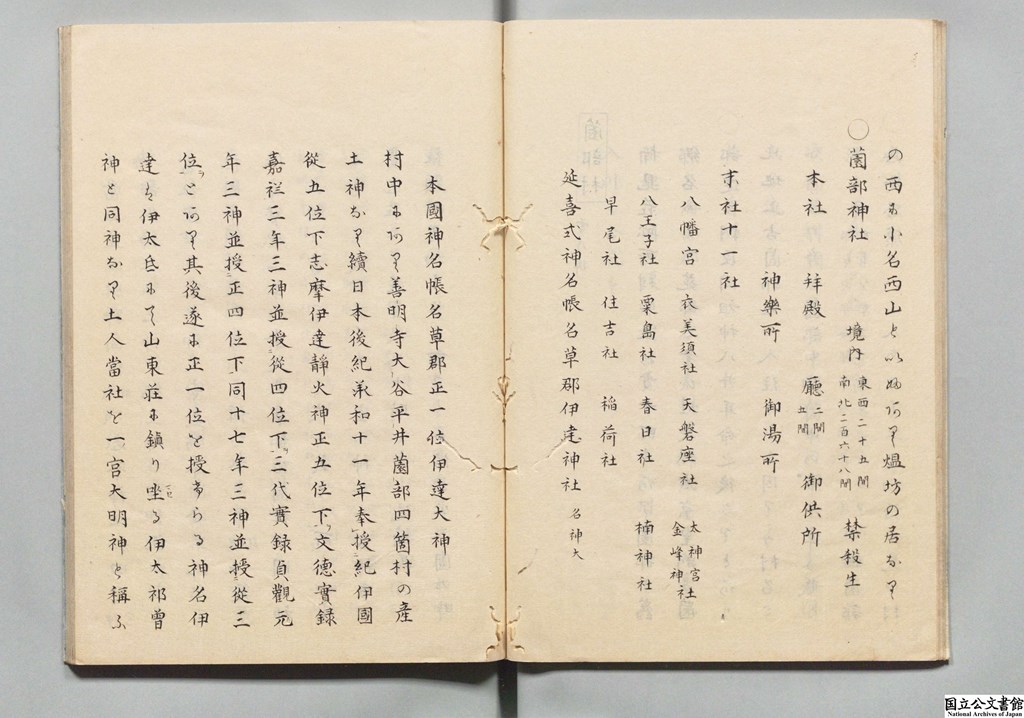

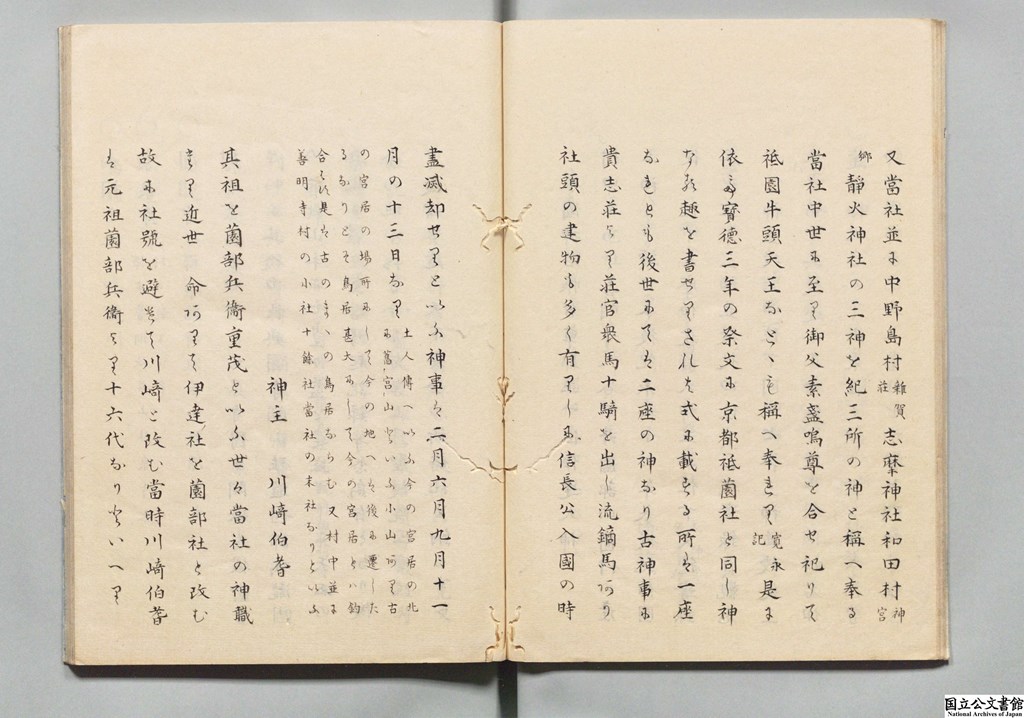

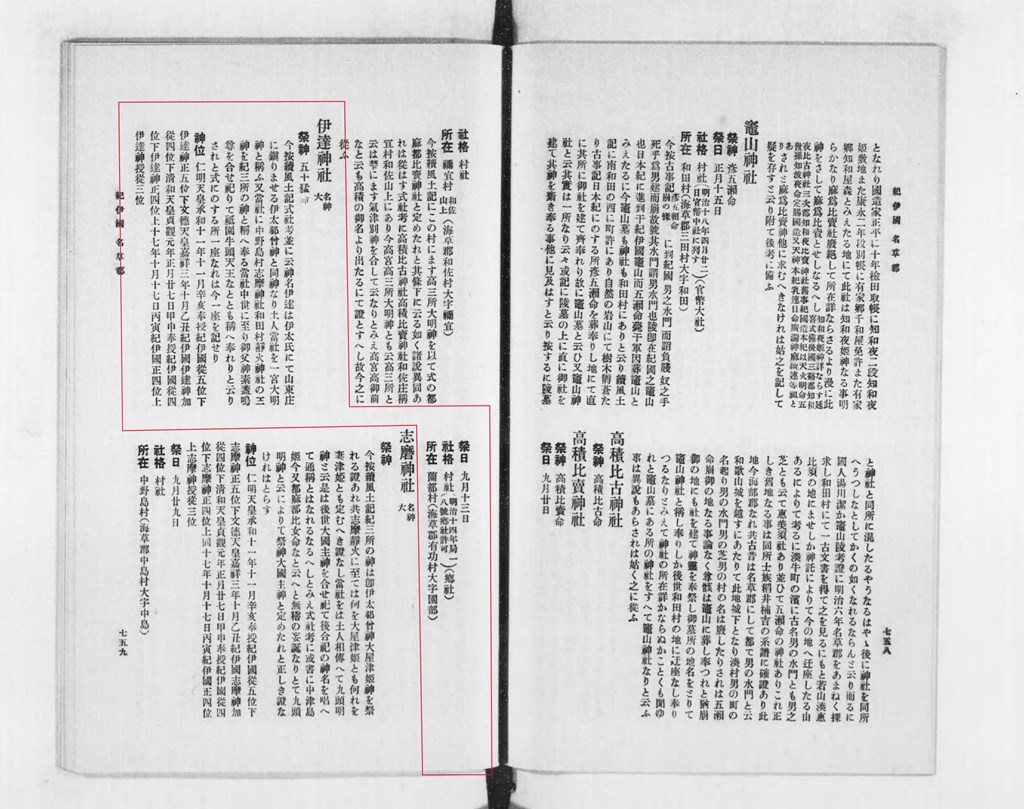

『紀伊続風土記(KizokuFudoki)』〈天保10年(1839)完成〉に記される伝承

伊達神社(和歌山市園部)について 薗部神社と呼んでいます

【抜粋意訳】

巻之八 名草郡 貴志荘 薗部村 薗部神社

境内 東西二十五間 南北二百六十八間 禁殺生

本社 拜殿 廰〔二間 五間〕御供所

神楽所 御湯所末社十一社

八幡宮 恵美須社 天磐座社 〔合殿社〕太神宮 金峯神

八王子社 粟島社 春日社 楠神社

早尾社 住吉社 稲荷社延喜式神名帳 名草郡 伊達神社 名神大

本國神名帳 名草郡 正一位伊達大神村中にあり 善明寺 大谷 平井 薗部 四箇村の産土神なり

續日本後紀 承和十一年奉授 紀伊国 従五位下 志摩 伊達 静火神 正五位下

文徳実録 嘉祥三年 三神 並授 従四位下

三代実録 貞観元年 三神 並授 正四位下 同十七年 三神並授 従三位とあり 其後遂に正一位を授けらる

神名 伊達は 伊太氐にて山東荘に鎮り坐(マセ)る伊太祁曽神と同神なり 土人当社を一宮大明神と称ふ 又 当社並に中野島雑賀荘 志摩神社 和田村宮郷 静火神社の三神を紀三所の神と称へ奉る

当社中世に至り 御父 素戔嗚尊を合せ祀りて 祇園牛頭天王などゝも称へ奉れり 是によりて 寶徳三年の祭文に京都祇園社と同し神なる趣を書せり されは式に載する所は一座なれとも 後世にありては二座の神なり 古神事を貴志荘より 荘官衆馬十騎を出し流鏑馬なり 社頭の建物も多く有しに 信長公入国の時 儘滅却せりといふ 神事は二月六月九月十一月の十三日なり〔土人伝いふ 今の宮居の北に舊宮山といふ小山あり 古の宮居の場所にして 今の地へは 後に遷したるなりとそ 鳥居甚大にして 今の宮居とは釣合ず 是は古のまゝの鳥居ならむ 又 村中並び 善明寺村の小社十餘〔牛神二社八幡黒神妙見弁財天善明寺村住吉八幡二社権現牛頭天王八王子二社総計十三社〕皆当社の末社なりといふ〕

神主 川崎伯耆

其祖と薗部兵衛重茂といふ世々當社の神職にて近世 命なりて伊達社を薗部社と改む 故に社號を避けて川﨑と改む 當時 川崎伯耆を元祖 薗部兵衛とし十六代なりといへり

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『紀伊続風土記』著者:仁井田好古 156冊 写本https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000002342&ID=&TYPE=

国立公文書館デジタルアーカイブス『紀伊続風土記』著者:仁井田好古 156冊 写本https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000002342&ID=&TYPE=

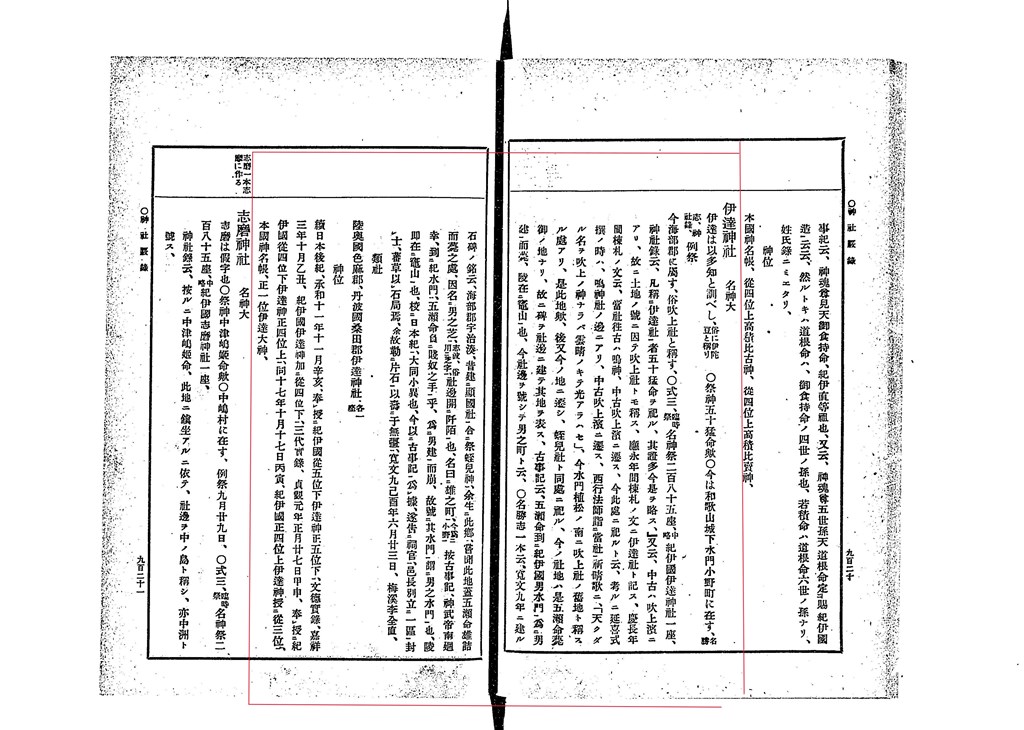

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 伊達神社(名神大)について 所在は゛和歌山城下水門小野町に在す゛〈現 水門吹上神社(和歌山市小野町)〉として

神武天皇の東征の時 五瀬命が薨られ男叫びをあげられた゛男水門゛であるとの説を挙げています

【抜粋意訳】

伊達神社(名神大)

伊達は 以多知と訓べし、〔俗に伊陀豆と稱り〕

〇祭神 五十猛命歟

〇今は 和歌山城下水門小野町に在す、〔名勝志、神社録、〕

今 海部郡に属す、俗 吹上社と稱す、〇式三、〔臨時祭〕名神祭二百八十五座、〔中略〕紀伊國伊達神社一座、

神社錄云、凡稱ニ伊達社者五十猛命ヲ祀ル、其稱多今是ヲ略ス、」

又云、中古ハ吹上濱ニアリ、故ニ土地ノ號ニ因テ吹上社トモ稱ス、應永年間棟札ノ文ニ伊達社卜記ス、慶長年間棟札ノ文云、當社往古ハ嗚神、中古吹上濱ニ遷ス、今此處ニ祀ル卜云、考ルニ延喜式撰ノ時ハ、鳴神社ノ邊ニアリ、中古吹上濱ニ遷ス、西行法師詣ニ當社祈晴歌ニ、「天クダル名ヲ吹上ノ神ナラバ雲晴ノキヲ光アラハセ」、今水門植松ノ南ニ吹上社ノ舊地卜稱スル處アリ、是此地歟、後又今ノ地ニ遷シ、蛭兒社卜同處ニ祀ル、今ノ社地ハ是五瀬命薨御ノ地ナリ、故ニ碑ヲ社邊ニ建テ其地ヲ表ス、古事記云、五瀬命到ニ紀伊國男水門爲ニ男建而薨、陵在ニ竈山也、今社邊ヲ號シテ男之町卜云、

〇名勝志一本云、寬文九年ニ建ル石碑ノ銘云、海部郡宇治湊、昔建ニ顯國社合ニ祭蛭兒神、余生ニ此郷、嘗聞此地蓋五瀬命雄詰而薨之處、因名ニ男之芝、〔志波、俗用ニ芝字、〕社邊開ニ阡佰也、名曰ニ雄之町、〔今稱ニ小野〕

按 古事記、神武帝南廻幸、到ニ紀水門、五瀨命負ニ賤奴之手乎、為ニ男建而崩、故號ニ其水門謂ニ男之水門也、陵即在ニ竃山也、校ニ日本紀、大同小異也、今以ニ古事記爲據、遂告ニ祠官、邑長別立ニー區封士、蕃草以石局焉、余故勒ニ片石以壽ニ于無彊、寛文九己酉年六月廿三日、梅渓李全直、類社

陸奥國色麻郡、丹波國桑田郡 伊達神社・各一座神位

績日本後紀、承和十一年十一月辛亥、奉授ニ 紀伊國 從五位下 伊達神 正五位下

文德實録、嘉祥三年十月乙丑、紀伊國 伊達神 加ニ從四位下

三代實錄、貞観元年正月廿七日甲申、奉授ニ 紀伊國 從四位下 伊達神 正四位上、同十七年十月十七日丙寅、紀伊國 正四位上 伊達神 授ニ從三位、

本國神名帳、正一位伊達大神

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

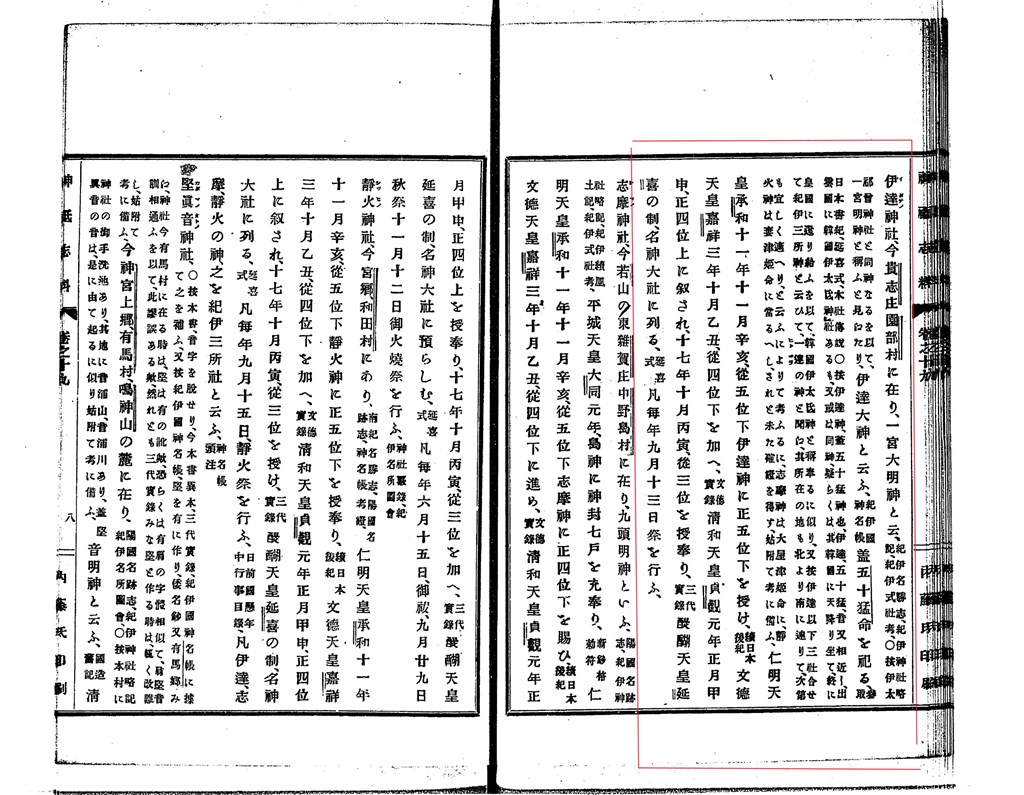

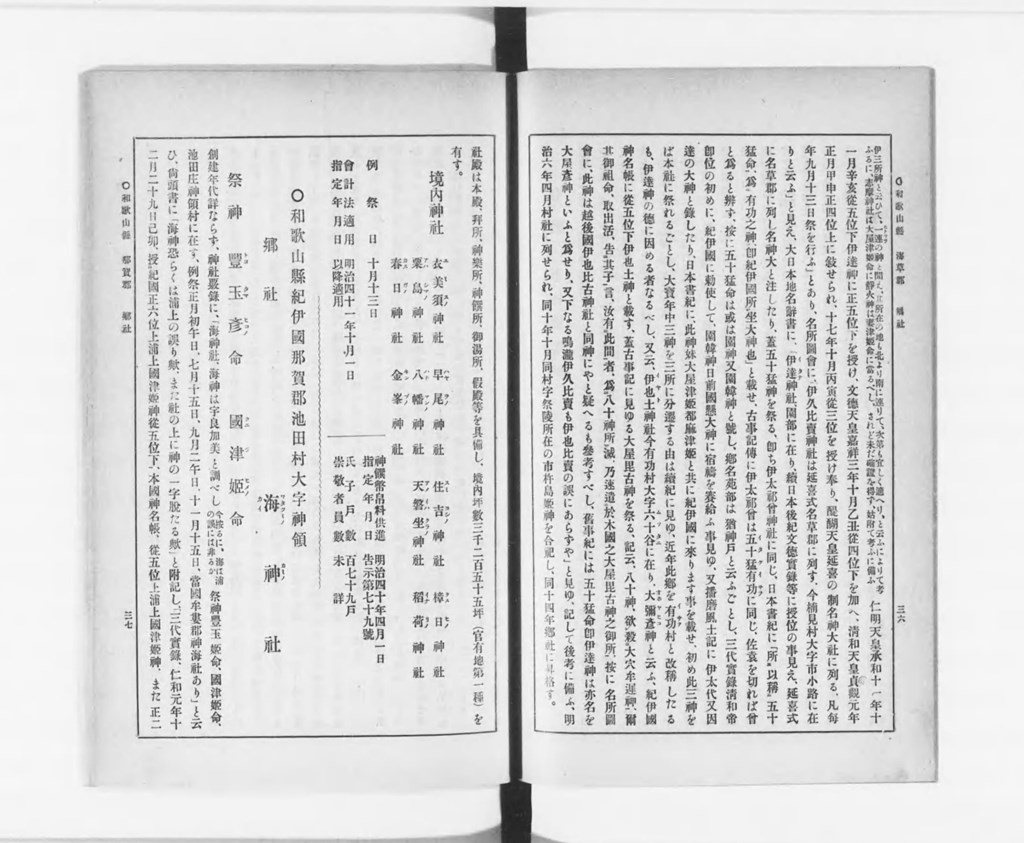

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 伊達神社(名神大)について 所在は゛貴志庄園部村に在り゛〈現 伊達神社(和歌山市園部)〉と記しています

【抜粋意訳】

伊達(イダテノ)神社

今 貴志庄園部村に在り、一宮大明神と云、〔紀伊名勝志、紀伊神社略記、紀伊式社考、〇按 伊太祁曾神社と同神なるを以て、一宮明神と稱ふと見えたり、〕伊達大神と云ふ、〔紀伊國神名帳〕

蓋 五十猛命を祀る、〔参取日本書紀、延喜式、本社傳説雲國に韓国伊太氏神社あるも、又或は同神、疑らくは其か韓国に天降り坐て、終に皇国に還り給ふを以て、韓国伊太氏神と稱奉るに以り、又按 伊達以下三社合せて紀伊三所神と云ひて、一連の神と聞え、其所在の地も北より南に連りて、次第も宜しく適へり、と云ふによりて考ふるに、志摩神は大屋津姫命に、靜火神は妻津姫命に當るへし、されと未た確証を得ず、姑附て考に備ふ、〕

仁明天皇 承和十一年十一月辛亥、從五位下 伊達神に正五位下を授奉り、〔績日本後紀〕

文徳天皇 嘉祥三年十月乙丑、從四位下に進め、〔文徳實錄〕

清和天皇 貞観元年正月廿七日甲申、正四位上に叙され、十七年十月十七日丙寅、從三位を加へ、〔三代實錄〕

醍醐天皇 延喜の制、名神大社に列る、〔延喜式〕

凡 毎年九月十三日祭を行ふ、

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 伊達神社(名神大)について 所在は゛園部村(海草郡有功村大字園部)゛〈現 伊達神社(和歌山市園部)〉と記しています

【抜粋意訳】

伊達神社(名神大)

祭神 五十猛命

今按 續風土記 式社考 並に云 神名 伊達は伊太氏にて山東庄に鎭りませる伊太祁曾神と同神なり 土人當社を一宮大明神と稱ふ 又 當社に中野島村 志摩神社 和田村 静火神社の三神ヲ紀三所の神と稱へ奉る 當社中世に至り 御父神 素戔嗚尊を合せ祀りて 祇園牛頭天王なととも稱へ奉れりと云り されと式にのする所一座なれは今一座を記せり

神位

仁明天皇 承和十一年十一月辛亥、從五位下 伊達神に正五位下

文徳天皇 嘉祥三年十月乙丑、從四位下を加へ、

清和天皇 貞観元年正月廿七日甲申、正四位上に叙され、十七年十月十七日丙寅、從三位祭日 九月十三日

社格 村社(明治十四年局一八號郷社許可)(郷社)

所在 園部村(海草郡有功村大字園部)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

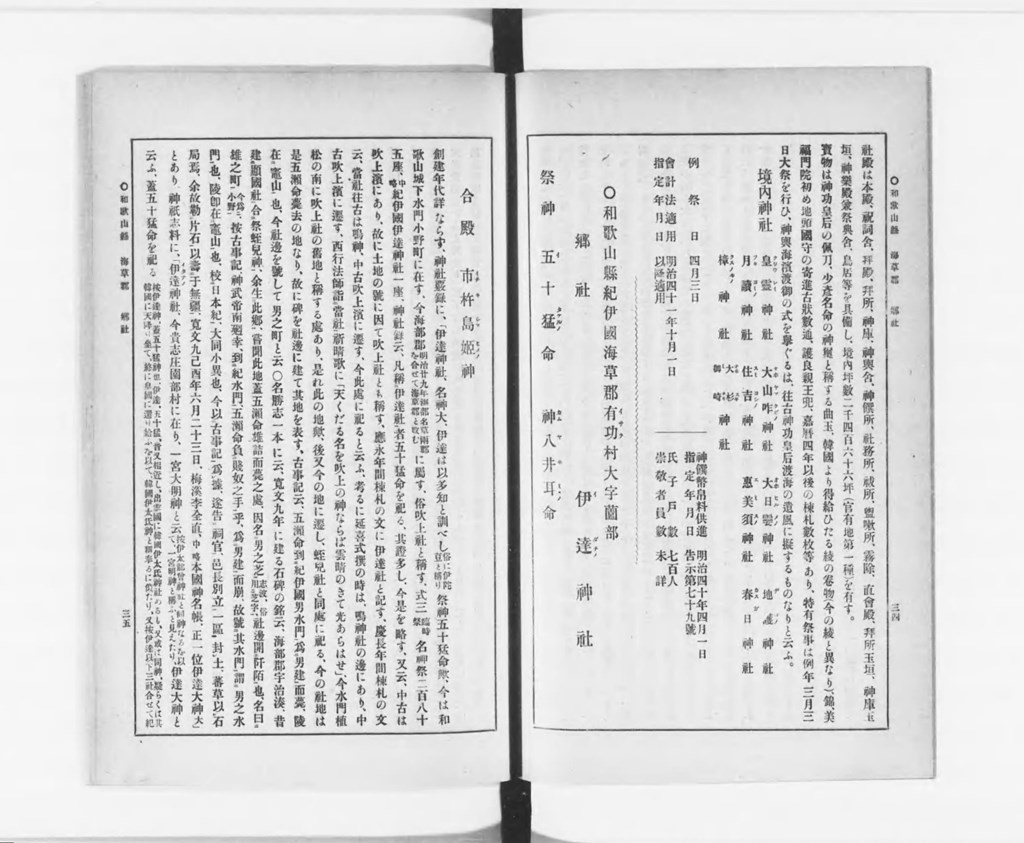

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

伊達神社(和歌山市園部)について 式内社 伊達神社(名神大)であるとし 他の論社として水門吹上神社(和歌山市小野町)を挙げる説も紹介しています

【抜粋意訳】

和歌山縣 郷社之部

〇和歌山縣 紀伊國 海草郡有功(イサヲ)村大字菌部

郷社 伊達(イダテノ)神社

祭神 五十猛(イタケルノ)命

神八井耳(カムヤヰミミノ)命合殿 市杵島姫(イチキシマヒメノ)神

創建年代詳ならず、

神社覈録に、「伊達神社、名神大、伊達は以多知と訓べし、〔俗に伊陀豆と稱り〕〇祭神 五十猛命歟

〇今は 和歌山城下水門小野町に在す、〔名勝志、神社録、〕

今 海部郡に属す、俗 吹上社と稱す、

〇式三、〔臨時祭〕名神祭二百八十五座、〔中略〕紀伊國伊達神社一座、

神社錄云、凡稱ニ伊達社者 五十猛命ヲ祀ル、其稱多今是ヲ略ス、」

又云、中古ハ吹上濱ニアリ、故ニ土地ノ號ニ因テ吹上社トモ稱ス、應永年間棟札ノ文ニ伊達社卜記ス、慶長年間棟札ノ文云、當社往古ハ嗚神、中古吹上濱ニ遷ス、今此處ニ祀ル卜云、考ルニ延喜式撰ノ時ハ、鳴神社ノ邊ニアリ、中古吹上濱ニ遷ス、

西行法師詣ニ當社祈晴歌ニ、「天クダル名ヲ吹上ノ神ナラバ雲晴ノキヲ光アラハセ」、今水門植松ノ南ニ吹上社ノ舊地卜稱スル處アリ、是此地歟、後又今ノ地ニ遷シ、蛭兒社卜同處ニ祀ル、今ノ社地ハ是五瀬命薨御ノ地ナリ、故ニ碑ヲ社邊ニ建テ其地ヲ表ス、古事記云、五瀬命到ニ紀伊國男水門爲ニ男建而薨、陵在ニ竈山也、今社邊ヲ號シテ男之町卜云、〇名勝志一本云、寬文九年ニ建ル石碑ノ銘云、海部郡宇治湊、昔建ニ顯國社合ニ祭 蛭兒神、余生ニ此郷、嘗聞此地蓋五瀬命雄詰而薨之處、因名ニ男之芝、〔志波、俗用ニ芝字、〕社邊開ニ阡佰也、名曰ニ雄之町、〔今稱ニ小野〕

按 古事記、神武帝南廻幸、到ニ紀水門、五瀨命負ニ賤奴之手乎、為ニ男建而崩、故號ニ其水門謂ニ男之水門也、陵即在ニ竃山也、校ニ日本紀、大同小異也、今以ニ古事記爲據、遂告ニ祠官、邑長別立ニー區封士、蕃草以石局焉、余故勒ニ片石以壽ニ于無彊、寛文九己酉年六月廿三日、梅渓李全直、

神祇志料に、「今 貴志庄園部村に在り、一宮大明神と云、〔紀伊名勝志、紀伊神社略記、紀伊式社考、〇按 伊太祁曾神社と同神なるを以て、一宮明神と稱ふと見えたり、〕伊達大神と云ふ、〔紀伊國神名帳〕蓋 五十猛命を祀る、〔参取日本書紀、延喜式、本社傳説雲國に韓国伊太氏神社あるも、又或は同神、疑らくは其か韓国に天降り坐て、終に皇国に還り給ふを以て、韓国伊太氏神と稱奉るに以り、又按 伊達以下三社合せて紀伊三所神と云ひて、一連の神と聞え、其所在の地も北より南に連りて、次第も宜しく適へり、と云ふによりて考ふるに、志摩神は大屋津姫命に、靜火神は妻津姫命に當るへし、されと未た確証を得ず、姑附て考に備ふ、〕

・・・・とあり名所圖會に、「伊久比目神社は延喜式名草郡に列す、今楠見村大字市小路に在りと云ふ」と見え、

大日本地名辞書に、「伊達(イタテ)神社、園部に在り、續日本後紀 文徳實錄等に授位の事見え、延喜式に名草郡に列し名神大と注したり、蓋五十猛神を祭る、卽ち伊太祁曾神社に同じ、日本書紀に「所以稱ニ五十猛命、爲ニ有功之神、卽紀伊國所坐大神也」と載せ、

古事記傅に伊太祁曾は五十猛有功(イタケイサヲ)に同じ、佐袁を切れば曾と為ると辨ず、按に五十猛命は或は園神 又 園韓神と號し、郷名苑部は猶神戸と云ふごとし、三代實錄 清和帝卽位の初めに、紀伊國に勅使して、園韓神 日前國懸大神に宿祈を賽給ふ事見ゆ、

又 播磨風土記に伊太代 又 因達の大神と録したり、日本書紀に、此神 妹大屋津姫 都麻津姫と共に紀伊國に來ります事を載せ、初め此三神をば本社に祭れるごとし、大寶年中 三神を三所に分遷する由は 績紀に見ゆ、近年此郷を有功(イサヲ)村と改稱したるも、伊達神の德に因める者なるべし、又云、伊也土(イヤト)神社 今有功村大字 六十谷(ムソタニ)に在り、大彌彦(オホヤヒコ)神と云ふ、紀伊國神名帳に從五位下 伊也土神と載す、蓋 古事記に見ゆる大屋毘古神を祭る、記云、八十神、欲殺ニ大穴牟遅神、爾其 御祖命、取出活、告ニ其子言、汝有ニ此間者、爲ニ八十神所滅、乃速遣ニ於木國之大屋毘古神之御所、按に名所圖會に、此神は越後國伊也比古神社と同神にやと疑へるも参考すべし、舊事紀には五十猛命卽伊達神は亦名を大屋彦神といふと為せり、又下なる鳴瀧伊久比賣も伊也比賣の誤にあらずや」と見ゆ、記して後考に備ふ、明治六年四月村社に列せられ、同十年十月同村字祭陵所在の市杵島姫神を合祀し ,同十四年郷社に昇格す。

・・・・・

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』下,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088313

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』下,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088313

伊達神社(和歌山市園部)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.