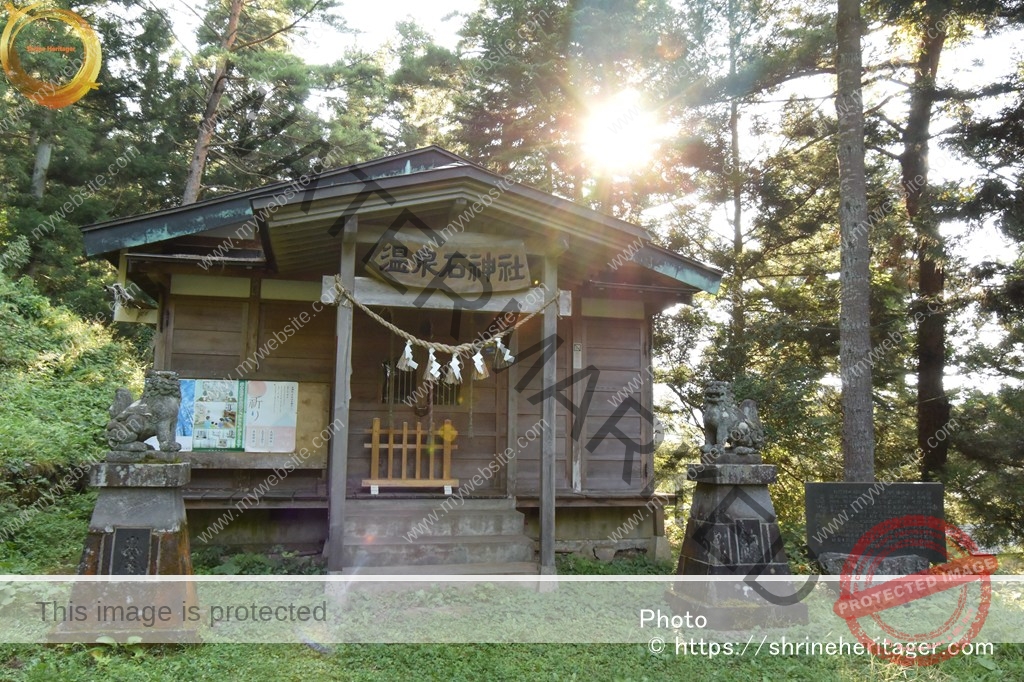

石作神社・玉作神社(いしつくり たまつくりじんじゃ)は 遠い昔 この地に石作連 玉作連が居住し 各々の祖神を祀った延喜式内社 近江國 伊香郡 石作神社(いしつくりの かみのやしろ)と玉作神社(たまつくりの かみのやしろ)です 戦乱で荒廃した2社を文明四年(1472)当地の地頭 佐々木民部少将が両社を再建合祀しました

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

石作神社・玉作神社(Ishitsukuri Tamatsukuri shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

滋賀県長浜市木之本町千田793

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》天火明命(あめのほあかりのみこと)

玉祖命(たまのおやのみこと)

《配》八幡大神(はちまんおほかみ)

《合》建速須佐之男命(たけはやすさのをのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

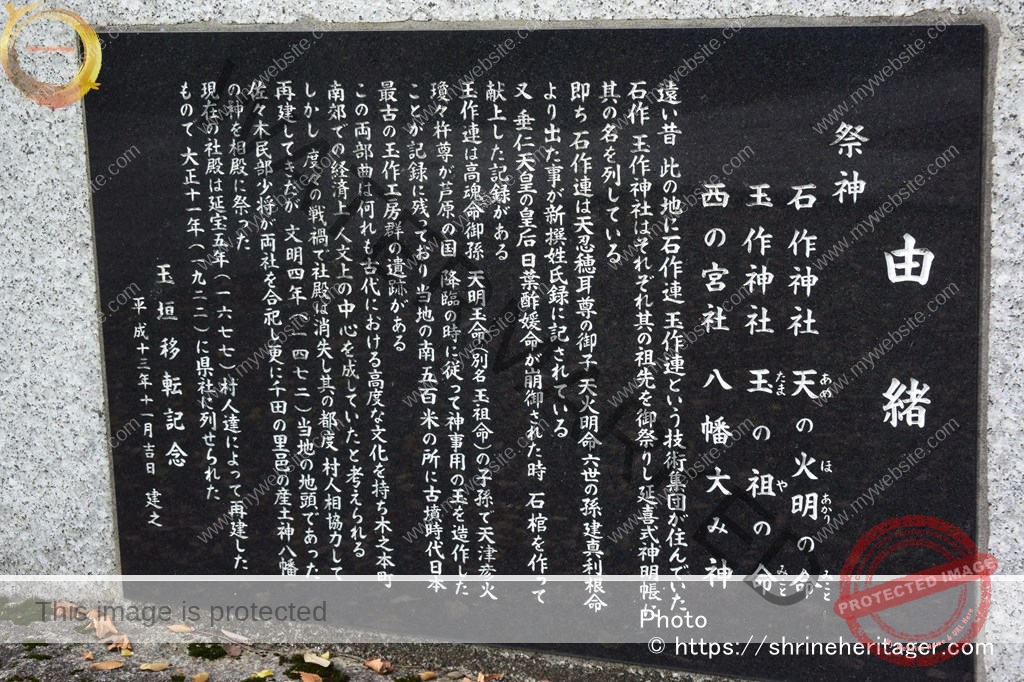

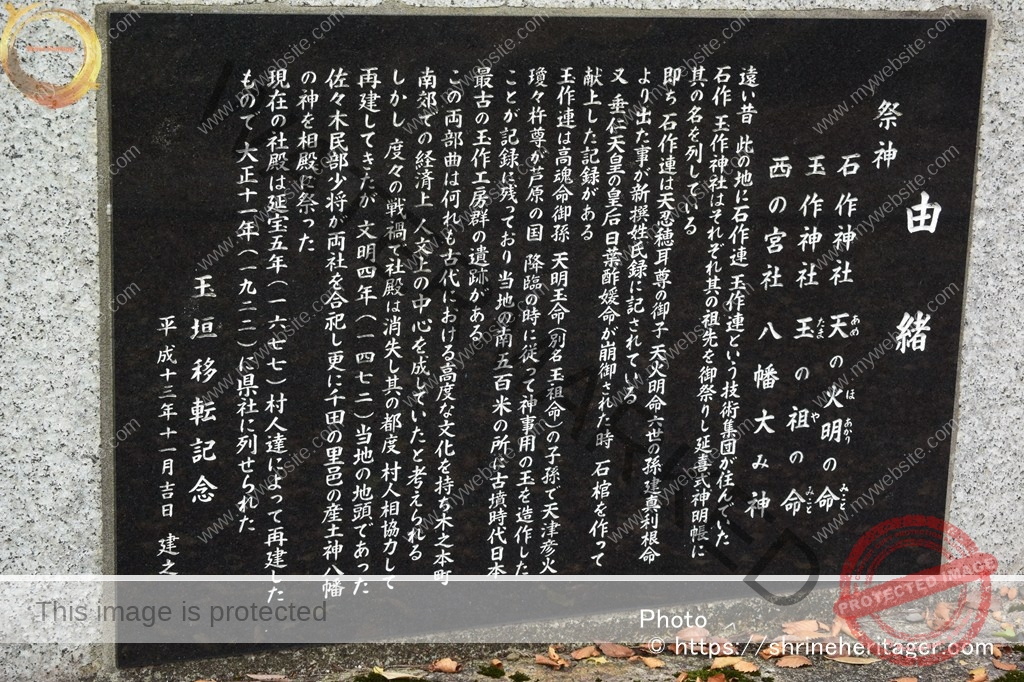

由緒

祭神

石作神社 天の火明の命(あめのほあかりのみこと)

玉作神社 玉の祖の命(たまのおやのみこと)

西の宮社 八幡大み神遠い昔 此の地に石作連 玉作連という技術集団が住んでいた 石作 玉作神社はそれぞれ其の祖先をお祭りし延喜式神名帳に其の名を列している

即ち石作連は 天忍穂耳尊の御子 天火明命六世の孫 建真利根命より出た事が新撰姓氏録に記されている

又 垂仁天皇の皇后 日葉酢媛命が崩御された時 石棺を作って献上した記録がある玉作連は 高魂命御孫 天明玉命(別名 玉祖命)の子孫で天津彦日瓊々杵尊が芦原の国 降臨の時に従って神事用の玉を造作したことが記録に残っており 当地の南五百米の所に古墳時代 日本最古の玉作工房群の遺跡がある

この両部曲は何れも古代における高度な文化を持ち 木之本町南郊での経済上 人文上の中心をなしていたと考えられる

しかし、度々の戦禍で社殿は焼失し 其の都度 村人相協力して再建してきたが文明四年(一四七二)当地の地頭であった佐々木民部少将が両社を合祀し 更に千田の里邑の産土八幡の神を相殿に祭った

現在の社殿は延宝五年(一六七七)村人達によって再建したもので 大正十一年(一九二二)に県社に列せられた

玉垣移転記念

平成十三年十一月吉日 建之

現地石碑文より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

石作神社・玉作神社 (イシツクリタマツクリ)

御祭神 天火明命 玉祖命

御由緒

創祀の年代悠遠にして詳かでないが 石作神社の祭神 天火明命は、石作連の祖神であって、往昔 石作郷と称し、延喜式神名帳伊香郡46座の内に石作神社の鎮座を見る。

現在 水田の中に石作と称する1小丘あり、古来より浄地として犯す者なく、若し之を犯さば忽ち神罰を蒙るという。蓋し これ徃古の当社の旧址なるか、或は上古 石作連の首長の墳丘なるか明かならざれども、当社とは不可分の地点なり。

玉作神社も延喜式神名帳にみる古社である玉租神を以って祭神となす。

古事記天孫降臨の段に、玉祖命は、玉租連の祖先なりと記し、日本紀には玉屋命と記されている。玉作氏鎮座の地方は古代に於いて高度な文化的なものを把持した特区である。

玉作又石作の部曲は、上代文化の地方伝播の前衛なりしというべきであろう。されば本郡に於て、玉作、石作の神社を此の地に見る事は、本郡の上代文化の中心地が何地にありしもを示すものというべく、経済上の、はた人文上の発祥地帯と目すべきものである。

所詮当神社の地理的位置は、古代開明の基本点たりしというべく、それが中世以降の戦禍に災されて、本社の社運を幾度か傾けたが、その都度再建、再興が試みられて今日に至ったものである。

明治9年村社に列し、明治18年に郷社に、大正11年県社に昇格した。滋賀県神社庁ウェブサイトより

https://www.shiga-jinjacho.jp/ycBBS/Board.cgi/02_jinja_db/db/ycDB_02jinja-pc-detail.html?mode:view=1&view:oid=1253

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・社殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿の向かって左 境内社〉招魂社《主》護国の英霊

Please do not reproduce without prior permission.

・境内

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

・社号標

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・〈旧鎮座地〉石作神社の址地

・石作神社址(長浜市木之本町千田)

〈石作神社の旧鎮座地〉

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

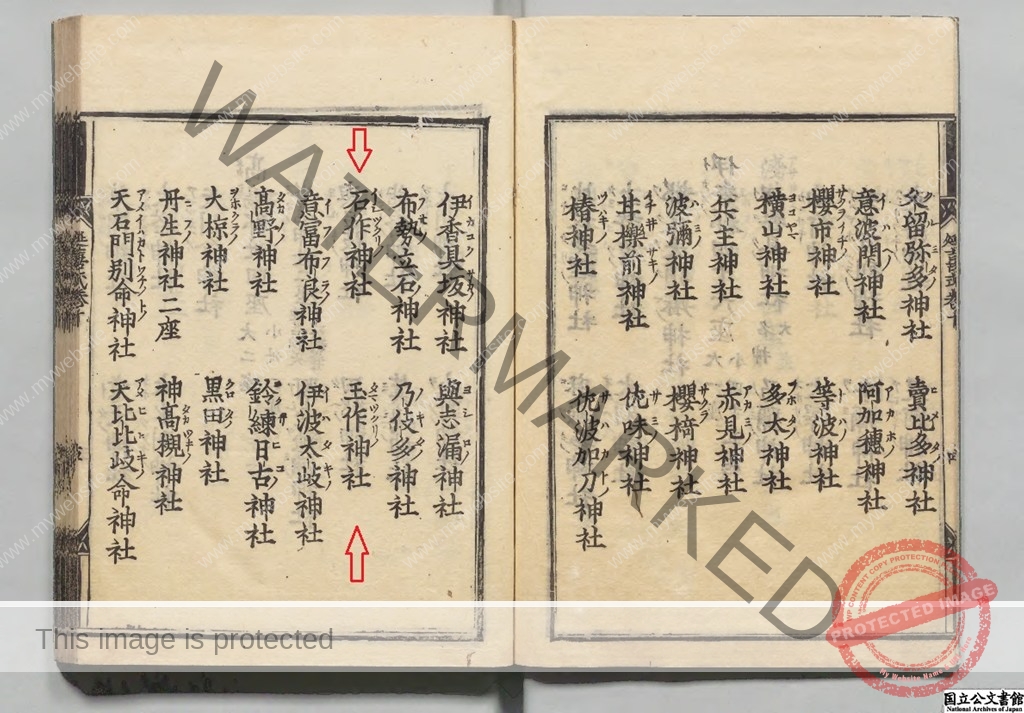

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

石作神社・玉作神社(長浜市木之本町千田)は 二つの式内社〈石作神社・玉作神社〉を文明四年(一四七二)当地の地頭であった佐々木民部少将が両社を合祀したものです

①(近江國 伊香郡 石作神社)

②(近江國 伊香郡 玉作神社)

①(近江國 伊香郡 石作神社)

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東山道 382座…大42(うち預月次新嘗5)・小340[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)近江國 155座(大13座・小142座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)伊香郡 46座(大1座・小45座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 石作神社

[ふ り が な ](いしつくりの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Ishitsukuri no kaminoyashiro)

②(近江國 伊香郡 玉作神社)

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東山道 382座…大42(うち預月次新嘗5)・小340

[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)近江國 155座(大13座・小142座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)伊香郡 46座(大1座・小45座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 玉作神社

[ふ り が な ](たまつくりの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Tamatsukuri no kaminoyashiro)

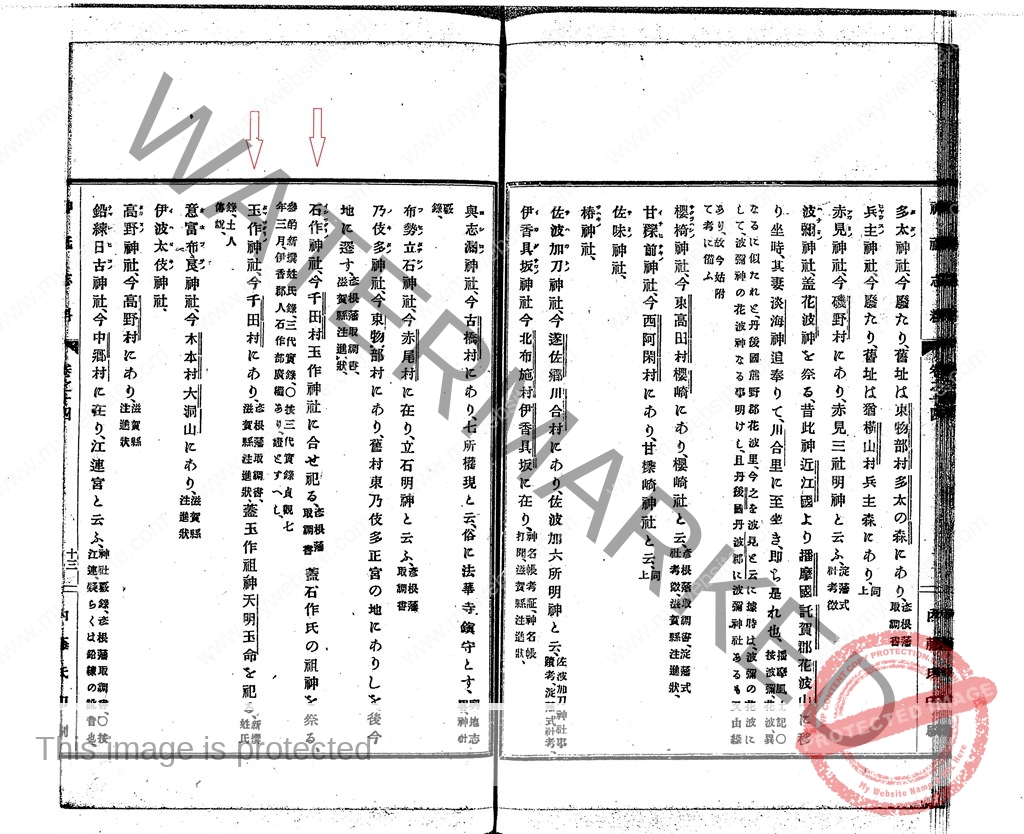

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

「 石作(いしつくり)」を郷名や社名に持つ式内社について

延喜式内社 山城國 乙訓郡 石作神社(いしつくりの かみのやしろ)

・大歳神社(京都市西京区大原野灰方町)

〈相殿に合祀 石作神〉

・早尾神社(京都市西京区大原野石作町)

〈石作神社の旧鎮座地〉

・八幡宮社〈長峰八幡宮〉(京都市西京区)

〈石作神社の旧鎮座地〉

延喜式内社 尾張國 中嶋郡 石作神社(いしつくりの かみのやしろ)

・石作神社(あま市石作字郷)

・室原神社(一宮市萩原町串作字郷)

延喜式内社 尾張國 葉栗郡 石作神社(いしつくりの かみのやしろ)

・石作神社(羽島郡岐南町三宅木瀬)

・石刀神社(一宮市浅井町黒岩字石刀塚)

延喜式内社 尾張國 丹羽郡 石作神社(いしつくりの かみのやしろ)

・石作神社(犬山市大字今井字宮ヶ洞)

・神明社〈石作社〉(江南市石枕町神明)

・八劔神社(江南市北山町)

〈明治8年(1875)八劔神社に合祀の境内社 石作神社〉

・田中天神跡(犬山市天神町)

延喜式内社 近江國 伊香郡 石作神社(いしつくりの かみのやしろ)

・石作神社・玉作神社(長浜市木之本町千田)

・石作神社址(長浜市木之本町千田)

〈石作神社の旧鎮座地〉

「玉造・玉作」(たまつくり)を郷名や社名に持つ式内社について

いずれも温泉や泉と深く関わっています

延喜式内社 出雲國 意宇郡 玉作湯神社(たまつくりゆの かみのやしろ)

・玉作湯神社(玉湯町玉造)

延喜式内社 伊豆國 田方郡 玉作水神社(たまつくりのみづの かみのやしろ)

・玉作神社(沼津市黒瀬町)

・愛鷹神社(三島市三好町)

・神明宮(三島市平田)

延喜式内社 近江國 伊香郡 玉作神社(たまつくりの かみのやしろ)

・石作神社・玉作神社(長浜市木之本町千田)

延喜式内社 陸奥國 玉造郡 温泉神社(ゆのいつみの かみのやしろ)

・温泉神社(大崎市鳴子温泉字湯元)

延喜式内社 陸奥國 玉造郡 温泉石神社(貞)(ゆのいつみのいしの かみのやしろ)

・温泉石神社(大崎市鳴子温泉字川渡)

玉造部(たまつくりべ)の祖神 玉祖命(たまのおやのみこと) 同神〈・豊玉神(とよたまのかみ)・天明玉命(あめのあかるたまのみこと)〉を祀る式内社について

延喜式内社 甲斐國 山梨郡玉諸神社(たまもろの かみのやしろ)

・玉諸神社 奥宮(甲州市塩山竹森)

〈玉諸神社(甲州市塩山竹森)の奥宮(御神体)〉

・玉諸神社(甲州市塩山竹森)

延喜式内社 周防國 佐波郡 玉祖神社二座(たまのをやの かみのやしろ ふたくら)

・玉祖神社(防府市)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR北陸本線 木ノ本駅からR8号を南下して 約1.6km 車での所要時間は5~6分程度

R8号に面して社頭があります

石作神社・玉作神社(長浜市木之本町千田)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

社頭の社号標には2社〈石作神社・玉作神社〉が記されています

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして鳥居をくぐり抜けます

鳥居の扁額にも2社〈石作神社・玉作神社〉が記されています

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿の横の木

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 境内参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

社頭を出ると すぐにR8号となります

R8号の先にも その先に東方向へと石灯籠が連なっていますので 表参道だと想います

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

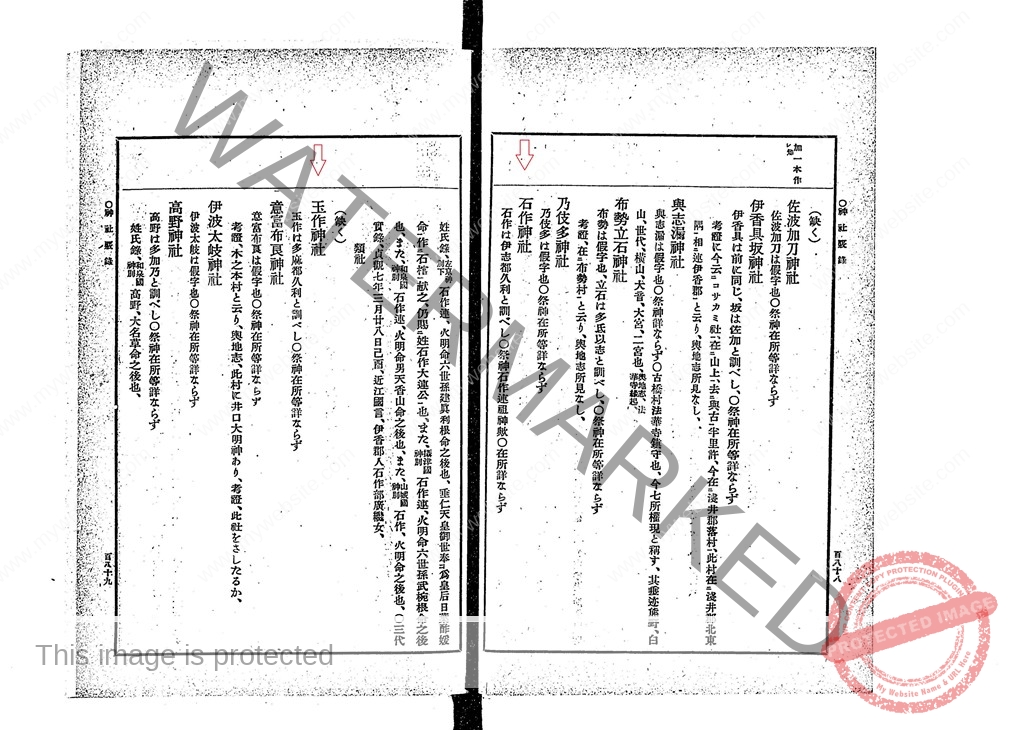

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 石作神社について 所在は゛在所詳ならず゛不明であると記しています

【抜粋意訳】

石作神社

石作は伊志都久利と訓べし

○祭神 石作連祖神歟

○在所詳ならず

姓氏録、〔左京神別下〕石作連、火明命六世 孫建真利根命之後也、垂仁天皇御世 奉に為 皇后 日葉酢媛命 作石棺献之、仍賜に姓 石作大連公也、

また、〔摂津國神別〕石作連、火明命六世孫 武椀根命之後也、

また、〔和泉國神別〕石作連、火明命男 天香山命之後也、

また、〔山城國神別〕石作、火明命之後也、〇三代實録、貞観七年三月二十八日己酉、近江國言、伊香郡人 石作部廣継、女、

類社

(缺く)

式内社 玉作神社について ゛祭神 在所等 詳ならず゛所在・祭神は不明と記しています

【抜粋意訳】

玉作神社

玉作は、多麻都久利と訓べし

〇祭神 在所等 詳ならず

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

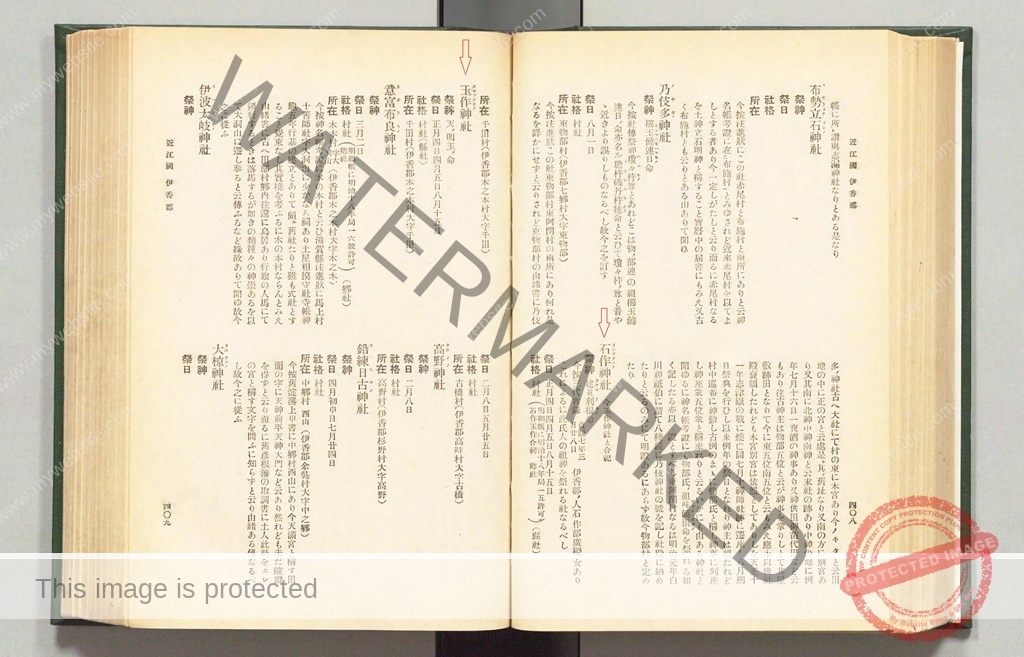

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 石作神社について 所在は゛千田村 玉作神社に合せ祀る゛〈現 石作神社・玉作神社(長浜市木之本町千田)〉と記しています

【抜粋意訳】

石作(イシツクリノ)神社

今 千田村 玉作神社に合せ祀る、〔彦根藩取調書〕

盖 石作氏の祖神を祭る、〔参酌新撰姓氏録、三代実録〕

〔〇按 三代実録 貞観七年三月、伊香郡人 石作部廣継あり、證とすべし、〕

式内社 玉作神社について ゛今 千田村にあり゛〈現 石作神社・玉作神社(長浜市木之本町千田)〉と記しています

【抜粋意訳】

玉作(タマツクリノ)神社

今 千田村にあり、〔彦根藩取調書、滋賀縣注進状、〕

盖 玉作祖神を祀る、〔新撰姓氏録、土人傳説、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

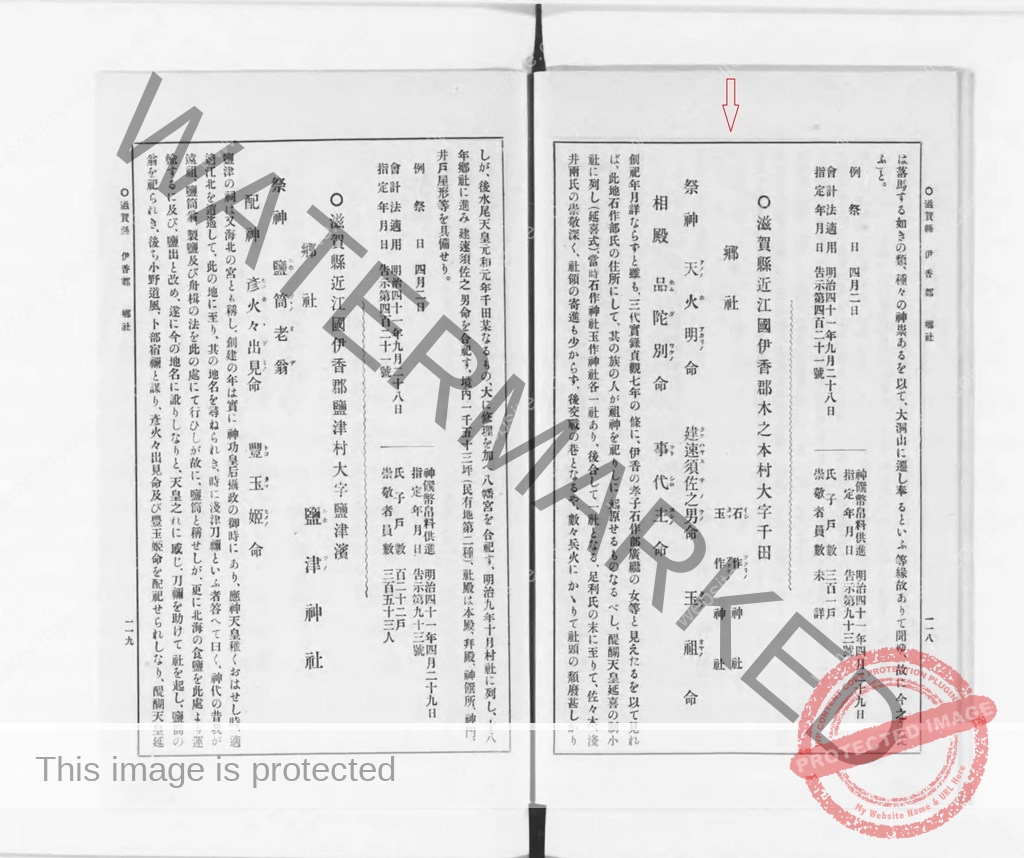

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 石作神社について 所在は゛千田村 (伊香郡木之本村大字千田 石作玉作合祠)゛〈現 石作神社・玉作神社(長浜市木之本町千田)〉と記しています

【抜粋意訳】

石作(イシツクリノ)神社 今 玉作神社と合祀

祭神 建眞利根命(タケマリネノミコト)

今按 三代實録〔貞観七年三月二十八日〕 伊香ノ郡人 石作部廣織女あり これによるに此氏人の祖神を祭れる社なるべし

祭日 正月四日 四月五日 八月十五日

社格 村社(明細帳に明治十八年局一五許可 石作玉作合祠 郷社)(縣社)所在 千田村 (伊香郡木之本村大字千田)

式内社 玉作神社について ゛千田村 (伊香郡木之本村大字千田)゛〈現 石作神社・玉作神社(長浜市木之本町千田)〉と記しています

【抜粋意訳】

玉作(タマツクリノ)神社

祭神 天ノ明玉ノ命

祭日 正月四日 四月五日 八月十五日

社格 村社(明細帳に明治十八年局一五許可 石作玉作合祠 郷社)(縣社)所在 千田村 (伊香郡木之本村大字千田)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

石作神社・玉作神社(長浜市木之本町千田)について 三代實録に伊香の孝子 石作部廣継の女等 とあり 石作部氏の住所であると記しています

【抜粋意訳】

〇滋賀縣 近江國 伊香郡木之本村大字千田

郷社 石作(イシツクリノ)神社 玉作(タマツクリノ)神社

祭神 天火明命 建速須佐之男命 玉祖命

相殿 品陀別命 事代主命創祀年月詳ならずと雖も、三代實録 貞観七年の條に、伊香の孝子 石作部廣継の女等と見えたるを以て見れば、此地 石作部氏の住所にして、其の族の人が祖神を祀りしに起原せるものなるべし、

醍醐天皇 延喜の制 小社に列し(延喜式)、當時 石作神社 玉作神社 各一社あり、後合して一社となる、

足利氏の末に至りて、佐々木、淺井両氏の崇敬深く、社領の寄進も少からず、後 交戦の巷となるや、数々兵火にかゝりて社頭の頽廃甚しかりしが、後水尾天皇 元和元年 千田某なるもの、大に修理を加へ八幡宮を合祀す、

明治九年十月村社に列し、十八年郷社に進み 建速須佐之男命を合祀す、

境内一千御十三坪(民有地第二種)、社殿は本殿、拝殿、神餞所、神門、井戸屋形等を具備せり。例祭日 四月二日

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』中,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088278

石作神社・玉作神社(長浜市木之本町千田)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.