府八幡宮(磐田市中泉)は 天武天皇(673~686)の曾孫 桜井王が遠江の国に国司として着任した時 国府の庁内に勧請されたものと伝えらます 三つの式内社〈①入見神社(いるみの かみのやしろ)②御祖神社(みをやの かみのやしろ)③須波若御子神社(すはわかみこの かみのやしろ)〉の論社となっています

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

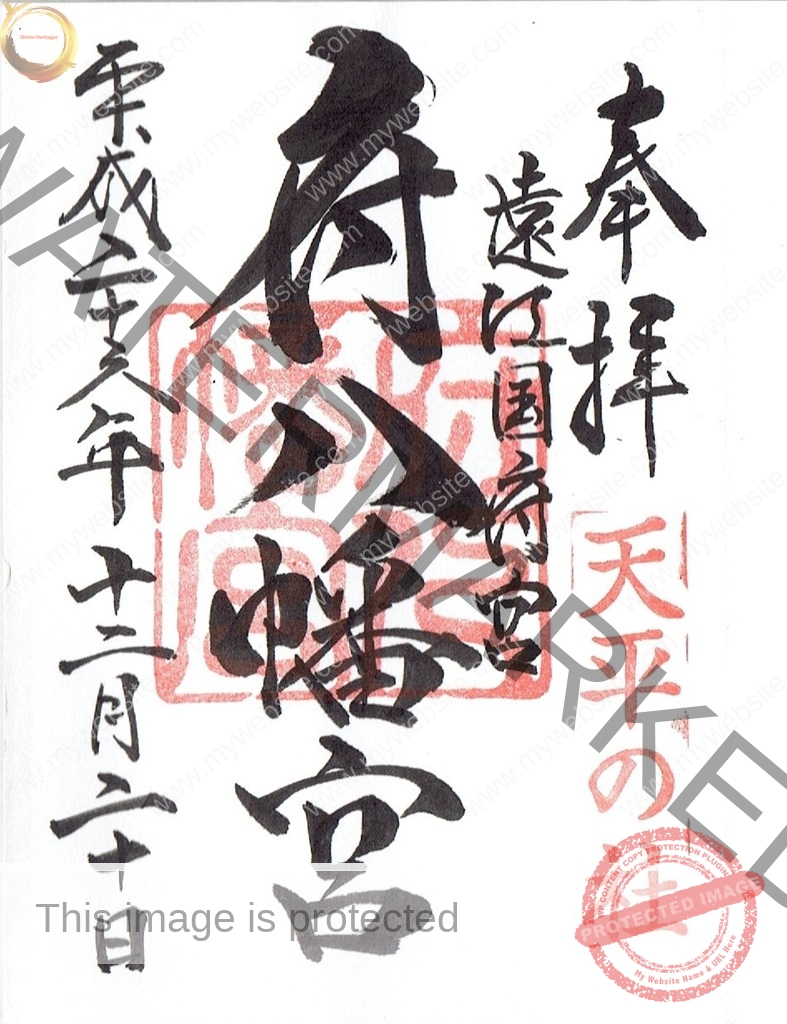

【神社名(Shrine name)】

府八幡宮(Fuhachimangu)

【通称名(Common name)】

八幡さま(はちまんさま)

【鎮座地 (Location) 】

静岡県磐田市中泉112-1

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》足仲彦命(たらしなかひこのみこと)(仲哀天皇)

気長足姫命(おきながたらしひめのみこと)(神功皇后)

誉田別命(ほんだわけのみこと)(応神天皇)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

概要

府八幡宮は、天平年間(729~748年)に遠江国司(現在の知事にあたる)であった天武天皇の曽孫桜井王(さくらいおう)が、遠江国府の守護として赴任された時、遠江国内がよく治まるようにと府内に奉られたのが、始まりです。

遠江国府は、最初に現在の二之宮・御殿地区に勧請(かんじょう)され、その後、見附地区に移転されるまでの間、一時、府八幡宮内に置かれていた、と伝えられています。

寛永12年(1635年)に建立された楼門(ろうもん)は静岡県の文化財に、中門・本殿・拝殿および 幣殿は市の文化財に指定されています。境内の建物の多くは、江戸時代に建造されたものです。

<国 府>こくふ

国府は、日本の奈良時代から平安時代に、令制国の国司が政務を執る施設が置かれた場所や都市を指す。国衙ともいいます。

<国 司>こくし

国司は、古代から中世の日本で地方行政単位である国の行政官として中央から派遣された官吏で四等官である、守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)等を指す。郡の官吏(郡司)は在地の有力者、いわゆる旧豪族からの任命だったので、中央からの支配のかなめは国司にありました。国司は国衙において政務に当たり、祭祀・行政・司法・軍事のすべてを司り、管内では絶大な権限を持っていました。

府八幡宮公式HPより

https://www.fu-hachimangu.jp/about/

【由 緒 (History)】

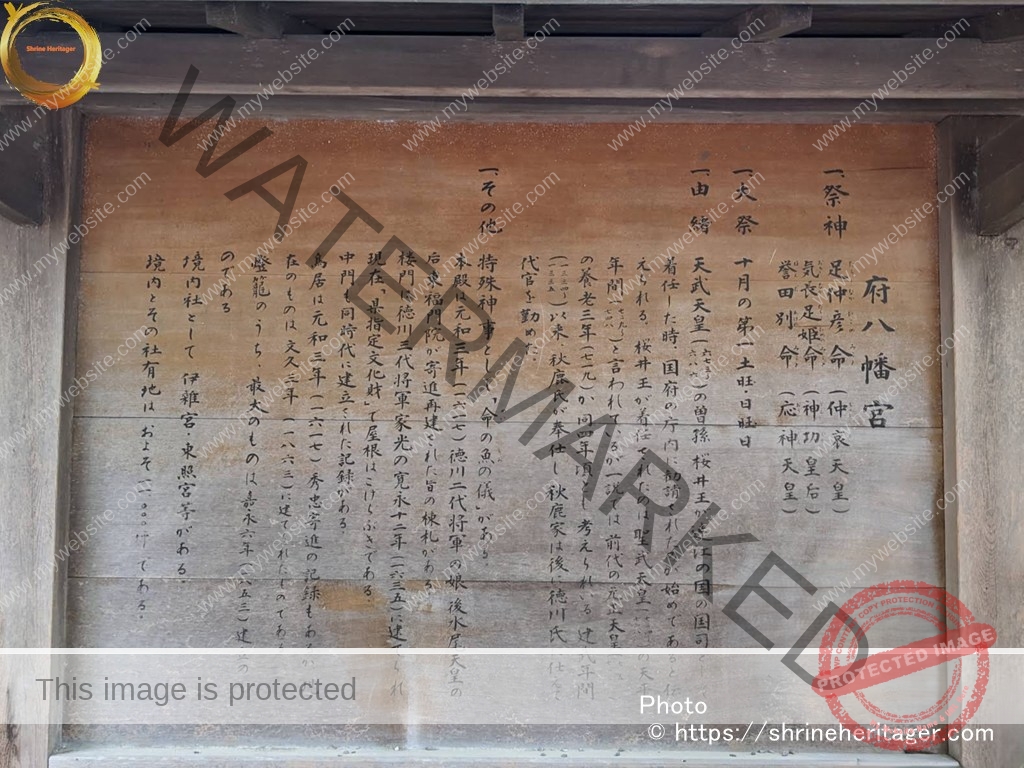

府八幡宮

祭神

足仲彦命(たらしなかひこのみこと)(仲哀天皇)

気長足姫命(おきながたらしひめのみこと)(神功皇后)

誉田別命(ほんだわけのみこと)(応神天皇)大祭

十月の第一土曜・日曜日由緒

天武天皇(673~686)の曾孫 桜井王が遠江の国に国司として着任した時、国府の庁内に勧請されたのが始めであると伝えられる。桜井王が着任されたのは聖武天皇(714~758)の天平年間(729~748)と言われているが一説では前代の元正天皇の養老三年(719)か同四年頃とも考えられている。建武年間(1334~1335)以来、秋鹿氏が奉仕し秋鹿家は後に徳川氏に仕えて代官を勤めた。

その他

特殊神事として「命(めい)の魚(うお)の儀」がある。

本殿は元和三年(1617)徳川二代将軍の娘 後水尾天皇の后 東福門院が寄進再建された旨の棟札がある。

楼門には徳川三代将軍 家光の寛永十二年(1635)に建てられ現在「県指定文化財」で屋根はこけらぶきである。

中門も同時代に建立された記録がある。

鳥居は元和三年(1617)秀忠寄進の記録もあるが、現在のものは文久三年(1863)に建てられたものである。

燈籠のうち最大のものは嘉永六年(1863)建立のものである。

境内社として伊雑宮・東照宮等がある。

境内とその社有地はおよそ11,000坪である。現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

由緒

磐田市の図書館の庭、当府八幡宮社務所よりの所に万葉歌碑があり、これには天武天皇の曾孫桜井王と時の天皇との問答歌が刻まれている。

この桜井王が遠江海の国司(今の知事に当たる)として赴任された時、国内がよく治まるようにと庁内に祭られたのが、この神社の始めで、従って府八幡宮と称するのであると、社記に伝えられ、奈良平安時代のものと思われる社宝が現存する。桜井王の着任は一説では元正天皇の養老3年(719)か同年頃と考えられている。

また鎌倉時代には秋鹿氏が此の地に止って神主となり、江戸時代には神主と代官を兼ねて250石を給せられた。※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

府八幡宮(ふはちまんぐう)

府八幡宮は、奈良時代に桜井王(さくらいおう)が遠江国司(とおとうみ こくし)として赴任したとき、国内がよく治まるようにと、建立したと伝えられています。

≪静岡県指定文化財≫ 楼門(ろうもん)(江戸時代) 昭和三〇年指定

寛永一二年(一六三五)に建立された記録があります。入母屋(いりもや)造りで、建物全体に深みと美しさのある純和様建築の随身門です。 昭和五八年に建立当時の杮葺(こけらぶ)きの屋根に葺き替えられ、平成二十六年から平成二十七年に部材の劣化に伴い、大規模な保存修復工事を実施。

≪磐田市指定文化財≫ 中門(なかもん)(江戸時代) 昭和六二年指定

寛永一二年(一六三五)に建立され、その後 文化年間に再建された記録があります。楼門は純和様建築ですが、中門は禅宗(ぜんしゅう)様式であり対照的です。江戸時代の建築群の中では新しい技法を残す門です。

本殿(ほんでん)及び 拝殿付幣殿(はいでんつきへいでん)(江戸時代) 平成十七年指定

棟札によれば、本殿は元和三年(一六一七)、拝殿と幣殿は寛永十二年(一六三五)に建立されました。本殿は三間社流(さんげんしやながれ)造り、拝殿と幣殿は入母屋造りの建物です。拝殿と幣殿は正徳四年(一七一四)に再建され、今日に伝えられています。

木造随身像 (江戸時代 ) 平成二十六年指定

楼門が建立された前後の江戸時代初期に製作されたと考えられています。

着色はほとんど剥落(はくらく)していますが、部材などの補修はなく、当初の姿をそのまま残し、楼門に安置されている貴重な随身像です。なお、この他に、ふだんは公開されていませんが、磐田市指定文化財に、瑞花鳳鸞八稜鏡(ずいかほうらんちりょうきょう)(奈良時代)・僧形八幡像(そうぎょうはちまんぞう)(平安時代)・ 女神像(にょしんぞう)(平安時代)・秋鹿朝重奉納絵馬 (あいかともしげほうのうえま)(江戸時代)・内田重貞奉納絵馬(うちだしげさだほうのうえま) (江戸時代 )があります。

平成二十七年七月 磐田市教育委員会文化財課

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・境内 見取図

本殿後方に並ぶ境内社〈・高良社・武内社・山神社・山口社・水尾社・稲荷社・住吉社・狩野社・三保社・皇子社・神明社・小笠社・金山社・宇治社〉

境内向って左奥の林中の境内社〈東照宮〉

境内向って左池の横の境内社〈伊雑宮〉

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

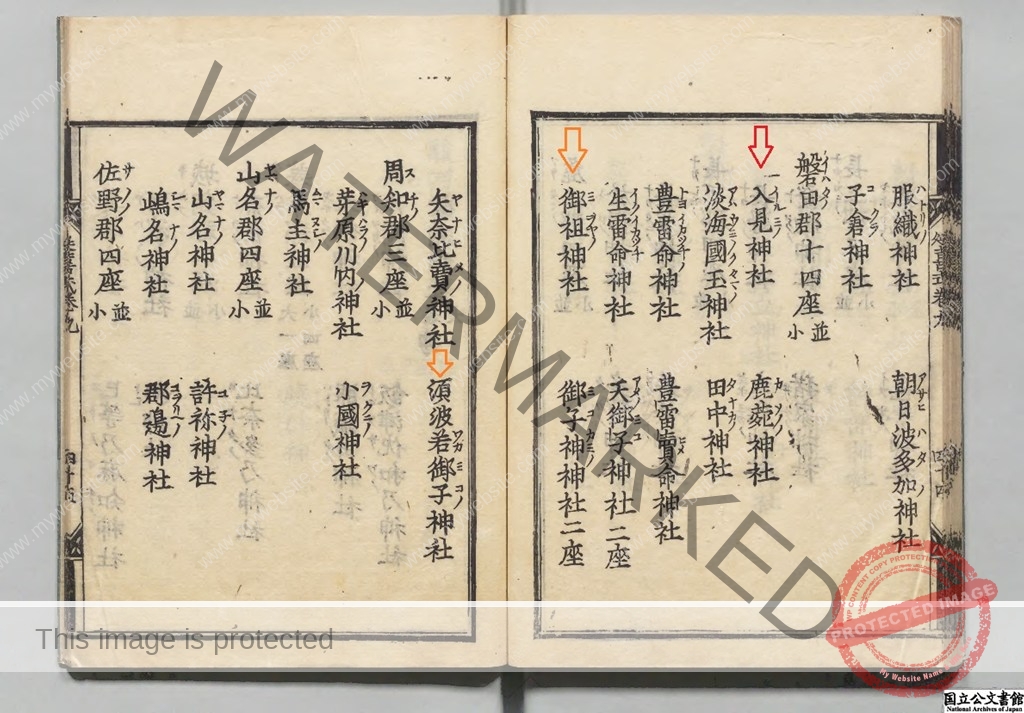

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

三つの式内社〈①入見神社②御祖神社③須波若御子神社〉の論社となっています

遠江國式内社摘考に云く「御祖神社、中泉村八幡なりといへども、未詳」

遠江国風土記伝に云く「須波若御子神杜、中泉八幡社中、有須波山之名」

大日本地名辞書に云く「境内に須波山あり。式内須波社の旧跡にやと云へり」

①入見神社

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)遠江國 62座(大2座・小60座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)磐田郡 14座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 入見神社

[ふ り が な ](いるみの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Irumi no kaminoyashiro)

②御祖神社

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)遠江國 62座(大2座・小60座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)磐田郡 14座(並小)[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 御祖神社

[ふ り が な ](みをやの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Miwoya no kaminoyashiro)

③須波若御子神社

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)遠江國 62座(大2座・小60座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)磐田郡 14座(並小)[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 須波若御子神社

[ふ り が な ](すはわかみこの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Suhawakamiko no kaminoyashiro)

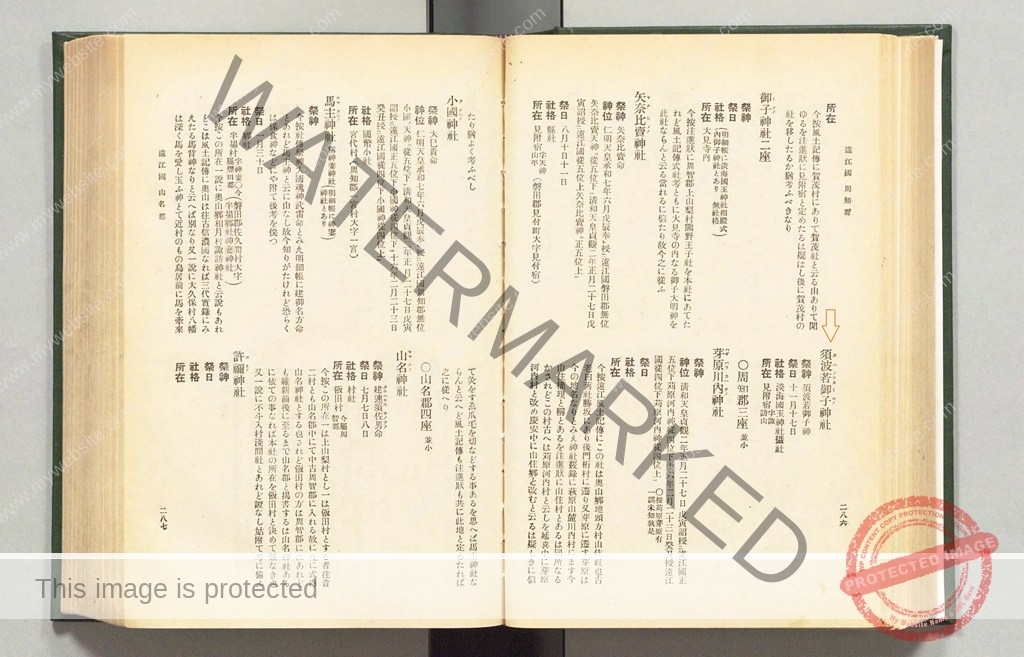

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

府八幡宮(磐田市中泉)は 三つの式内社〈①入見神社②御祖神社③須波若御子神社〉の論社となっています それぞれの論社について

入見神社(いるみの かみのやしろ)

・岩田神社(磐田市匂坂中)

・府八幡宮(磐田市中泉)

御祖神社(みをやの かみのやしろ)

・淡海國玉神社(磐田市見付)〈遠江總社〉

〈明治44年(1911)淡海国玉神社に合祀〉

・府八幡宮(磐田市中泉)

・賀茂神社(磐田市加茂)

須波若御子神社(すはわかみこの かみのやしろ)

・淡海國玉神社(磐田市見付)〈遠江總社〉

〈明治44年(1911)淡海国玉神社に合祀 若御子神社〉

・府八幡宮(磐田市中泉)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR東海道本線 磐田駅から北上して約1.2km 車で5分程度

JR磐田駅前の通り〈県道56号〉を北へ1kmほど行くと道路沿い右手に府八幡宮の大鳥居が建ちます

府八幡宮(磐田市中泉)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 大鳥居をくぐり参道を歩くと 楼門 中門を経て拝殿・本殿へと続いています 境内は緑豊かな森に囲まれています

駐車場は 境内の南側にあり こちらから進むと社務所の前に出ます

Please do not reproduce without prior permission.

授与所の前を通って 神門へと向かいます

Please do not reproduce without prior permission.

石段を上がり 神門をくぐります

Please do not reproduce without prior permission.

神門をくぐると 目の前に拝殿があり

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

府八幡宮は 天平年間に遠江国司であった桜井王(天武天皇の曽孫)により建立され 御祭神は誉田別命(応神天皇)・足仲彦命(仲衷天皇)・気長足姫命(神功皇后)です

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には幣殿が続き 透塀に囲まれて本殿

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 神門をくぐり戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

参拝時は 楼門は修繕工事中でした

Please do not reproduce without prior permission.

帰路は 表参道を戻り 駐車場へ

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

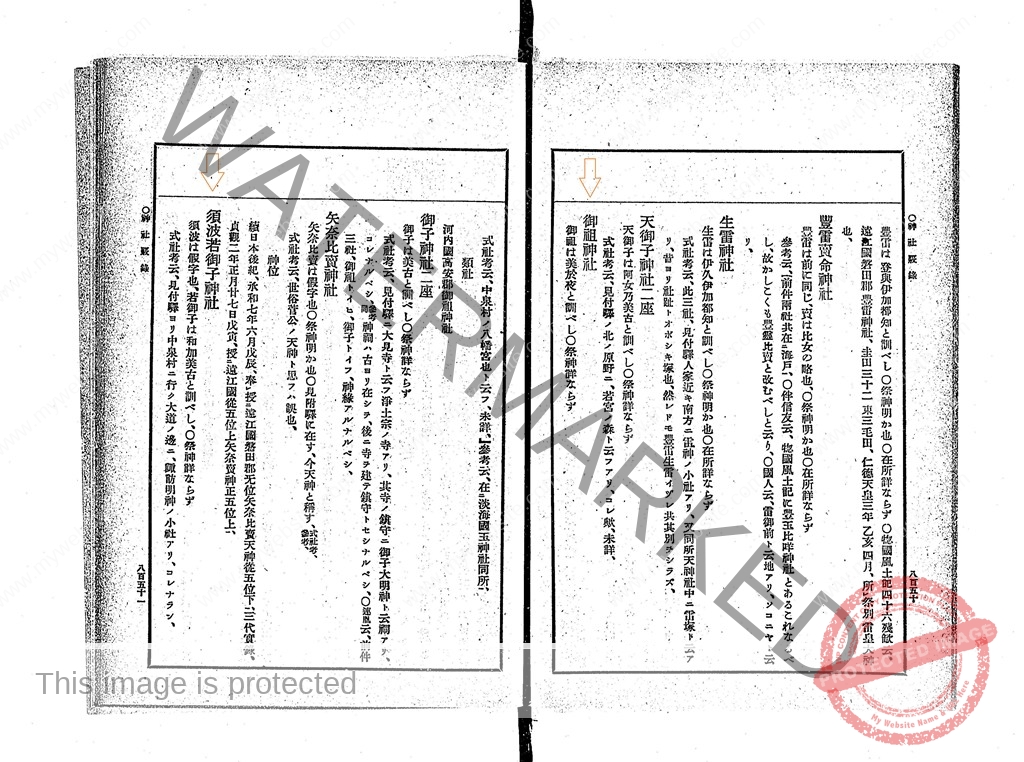

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 入見神社について 所在は゛在所詳ならず゛〈不明〉と記しています

【抜粋意訳】

入見神社

入見は伊留美と訓べし

○和名鈔、(郷名部)入見、

〇祭神 葉山媛、長媛、(風土記)

○在所詳ならず

○惚國風土記四十六残缺云、遠江國盤田郡入見神社、圭田三十八束、雄略天皇二年戊戌十一月、所祭葉山媛、長媛也、有に神戸入見氏、巫戸数十宇、

式社考云、見附驛ヨリ十三四町西北加茂村(豊田郡也)ニ大潤寺ト云フ寺アリ、山號ヲ入目山(ニフモク)ト云フ、コレハ入見ヲ入目(イリメ)ト訛リテ、其地ヲ山號トセシナルベシと云り、

類社

尾張国知多那 入見神社

式内社 御祖神社について 所在は゛中泉村ノ八幡宮也ト云フ、未詳゛〈現 府八幡宮(磐田市中泉)〉と云われているが わからない

参考として゛在淡海國玉神社同所、゛〈現 淡海國玉神社の本社脇内陣に合祀〉の説もある と記しています

【抜粋意訳】

御祖神社

卸祖は美於夜と訓べし

○祭神詳ならず、

式社考云、中泉村ノ八幡宮也ト云フ、未詳」

参考云、在淡海國玉神社同所、類社

河内國 高安郡 御祖神社

式内社 須波若御子神社について 所在は゛見付驛ヨリ中泉村ニ行ク大道ノ邊ニ、諏訪明神ノ小社アリ、コレナラン、゛〈現 淡海國玉神社の本社脇内陣に合祀された諏訪明神〉

【抜粋意訳】

須波若御子神社

須波は假字也、若御子は和加美古と訓べし、

〇祭神詳ならず、

式社考云、見付驛ヨリ中泉村ニ行ク大道ノ邊ニ、諏訪明神ノ小社アリ、コレナラン、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

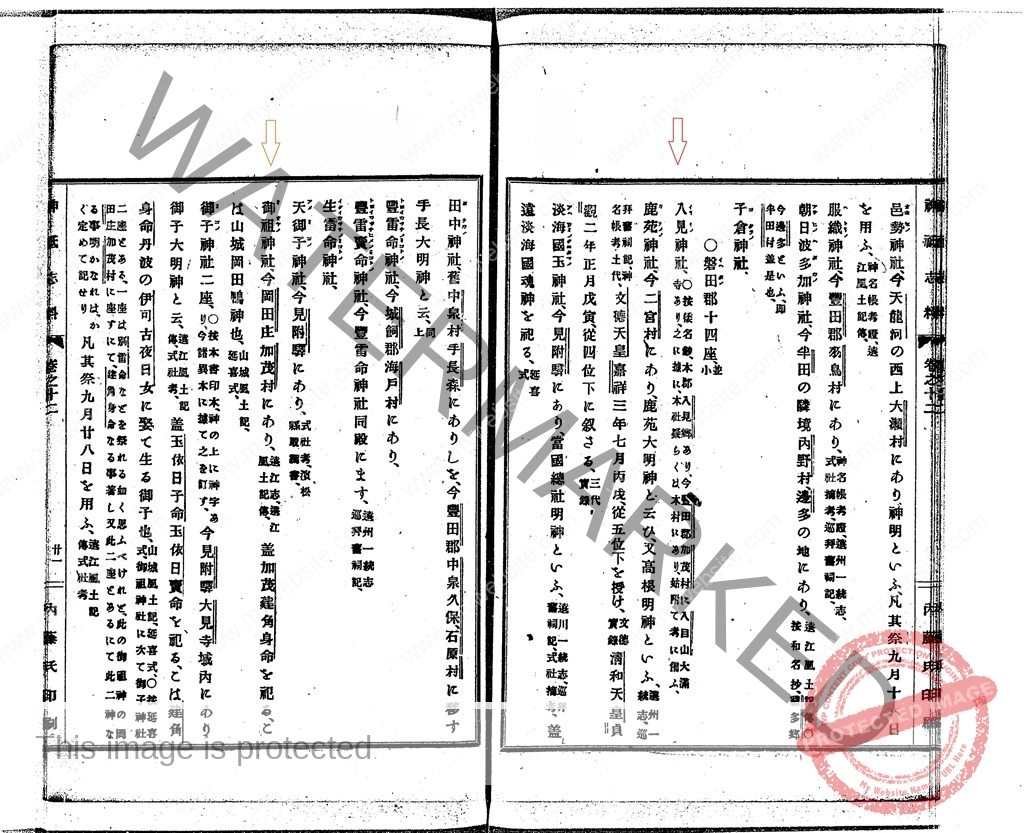

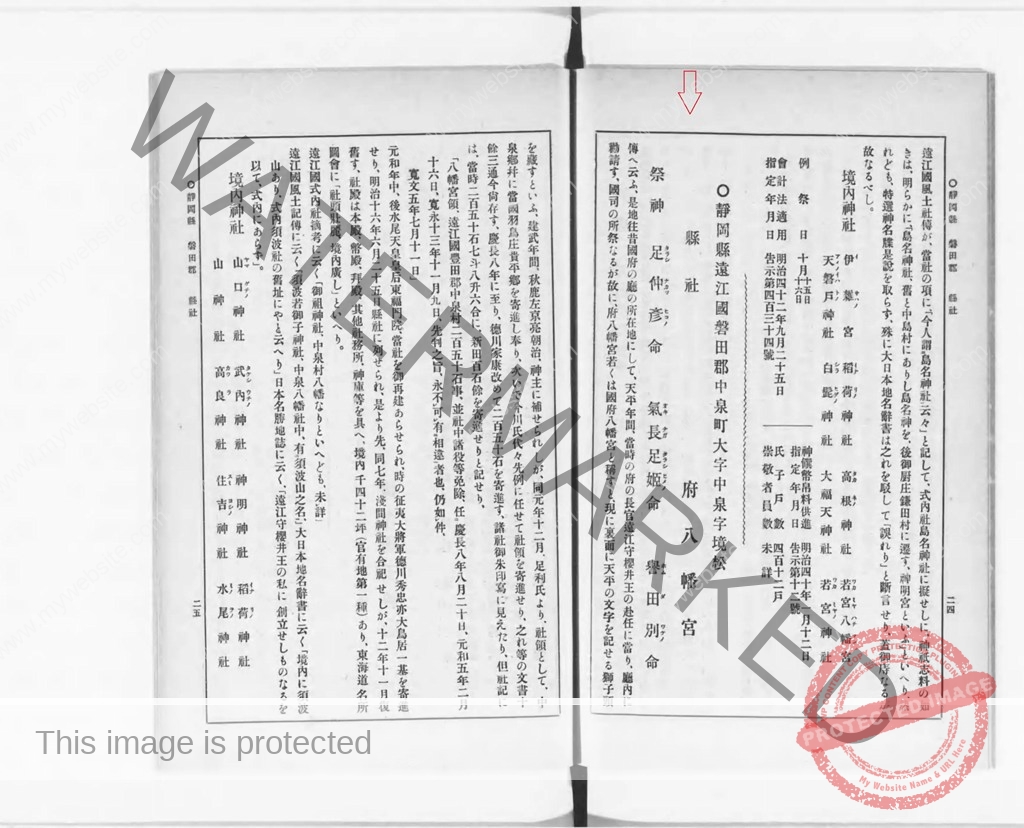

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 入見神社について 所在は゛今 豊田郡加茂村に入目山大満寺あり、之に據に、本社疑らくは本村にあり、姑附て考に備ふ、゛〈よくよく考える事〉と記しています

【抜粋意訳】

入見(イリミノ)神社

〔〇按 倭名鈔、本郡 入見郷にあり、今 豊田郡加茂村に入目山大満寺あり、之に據に、本社疑らくは本村にあり、姑附て考に備ふ、〕

式内社 御祖神社について 所在は゛今 岡田庄 賀茂村にあり、゛〈現 賀茂神社 (磐田市加茂)〉と記されています

【抜粋意訳】

御祖神社

今 岡田庄 賀茂村にあり、〔遠江志、遠江風土記傳、〕

盖 賀茂建角身命を祀る、こは山城 岡田鴨神也、〔山城風土記、延喜式〕

式内社 須波若御子神社について 所在は゛今 見附驛 諏訪山にあり、諏訪大明神といふ、゛〈現 淡海國玉神社の本社脇内陣に合祀された諏訪明神〉

【抜粋意訳】

須波若御子(スハワカミコノ)神社

今 見附驛 諏訪山にあり、諏訪大明神といふ、〔遠川一統志、式社摘考、濱松縣取調書、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

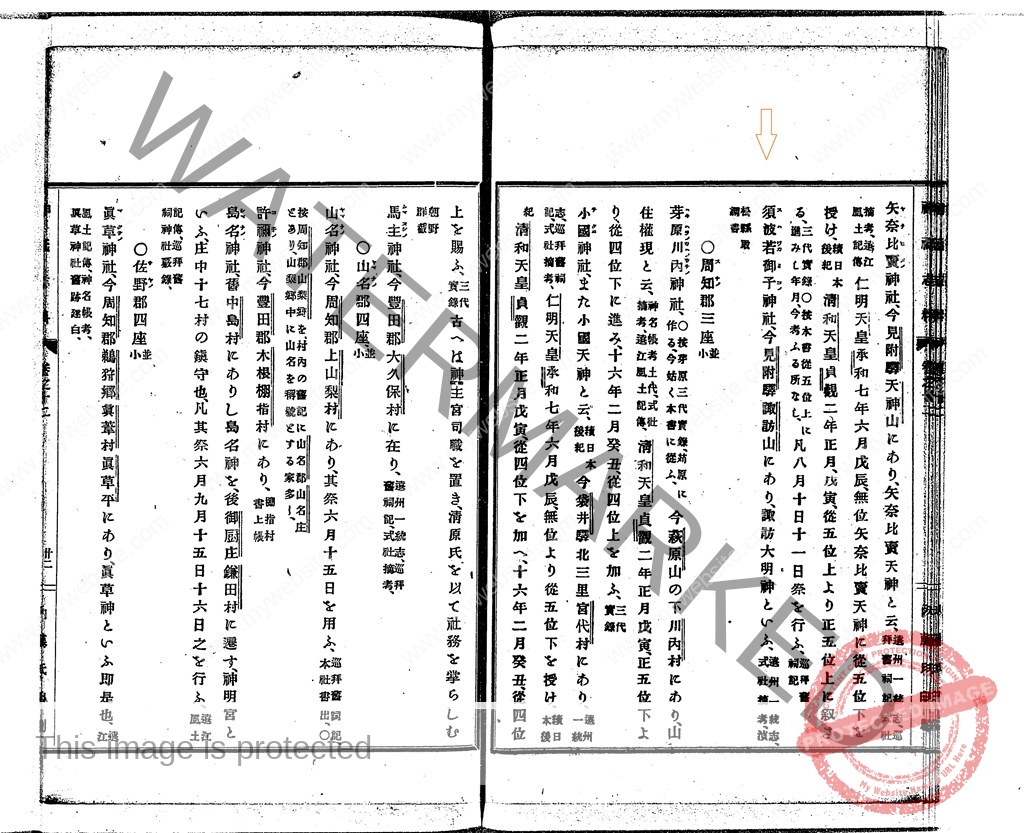

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 入見神社について 所在は゛豐田郡勾坂村岩田神社を以て 本社にあてたれど明證あるにもあらねば諾ひがたし゛〈現 岩田神社(磐田市匂坂中)〉〈よくよく考える事〉と記しています

【抜粋意訳】

入見(イルミノ)神社

祭神

祭日

社格所在

今按に注進狀 豐田郡勾坂村岩田神社を以て 本社にあてたれど明證あるにもあらねば諾ひがたし

神社覈録に式社考を引て見附驛の北 豐田郡 加茂村大淵寺の山號を入目山と云ふは入見を入目と訛りしものならんと云るやと據あるに似たり 姑く附て考を俟つ

式内社 御祖神社について 所在は゛今按 風土記簿に賀茂村にありて賀茂社と云る由ありて聞ゆるを 注進状に見附宿と定めたるは疑はし 後に賀茂村の社を移したるか猶考ふべきなり゛〈現 賀茂神社 (磐田市加茂)〉と記されています

【抜粋意訳】

御祖(ミオヤノ)神社

祭神 鴨御祖神

今按 鴨御祖神は山城風土記 賀茂記等を考るに御祖多々須玉依媛命を主として鴨建角身命をも合祭れるなればこの社も同神なるべし

祭日

社格所在

今按 風土記簿に賀茂村にありて賀茂社と云る由ありて聞ゆるを 注進状に見附宿と定めたるは疑はし 後に賀茂村の社を移したるか猶考ふべきなり

式内社 須波若御子神社について 所在は゛見附宿〔字諏訪山〕゛〈現 淡海國玉神社の本社脇内陣に合祀された諏訪明神〉

【抜粋意訳】

須波若御子(スハノワカミコノ)神社

祭神 須波若御子神

祭日 十一月十七日

社格 淡海國玉神社攝社所在 見附宿〔字諏訪山〕

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

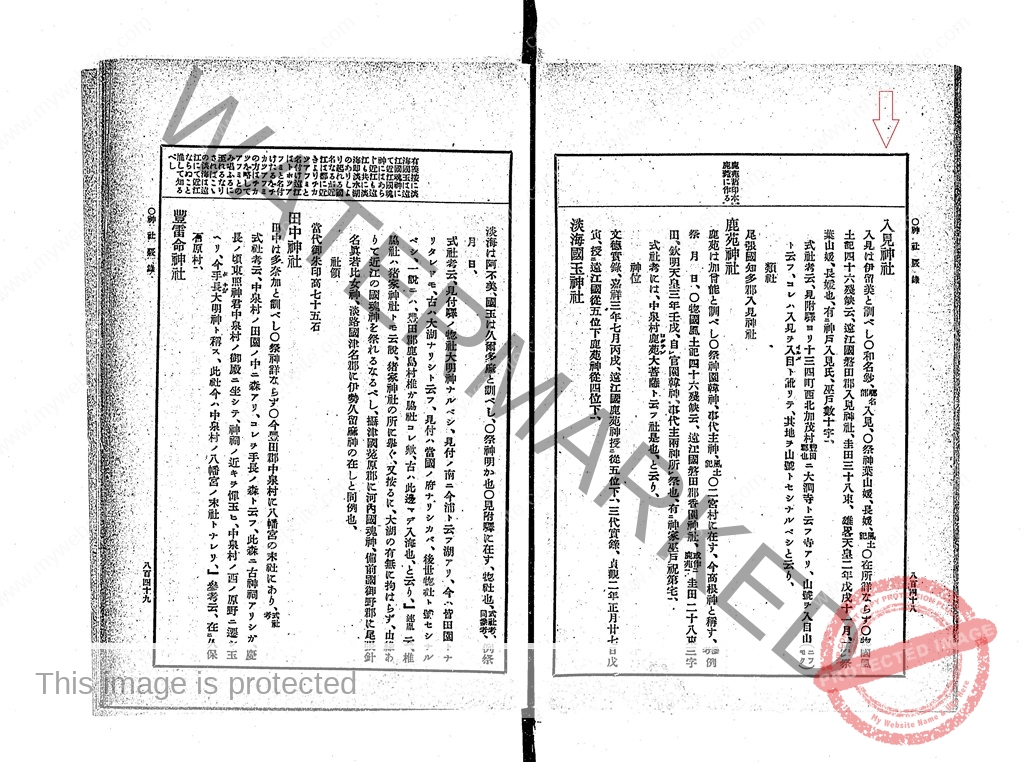

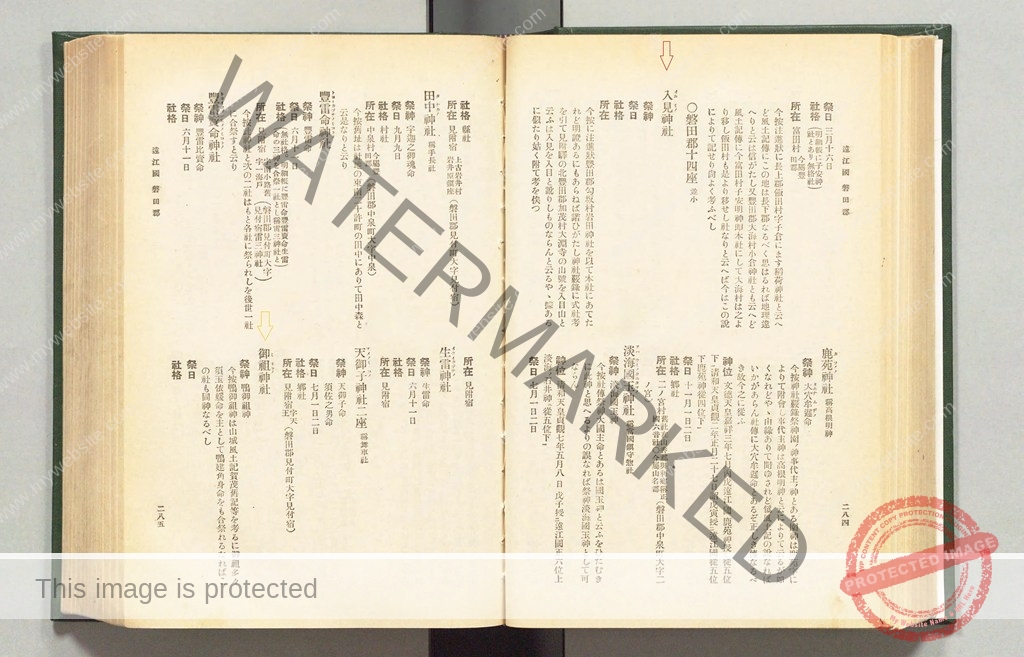

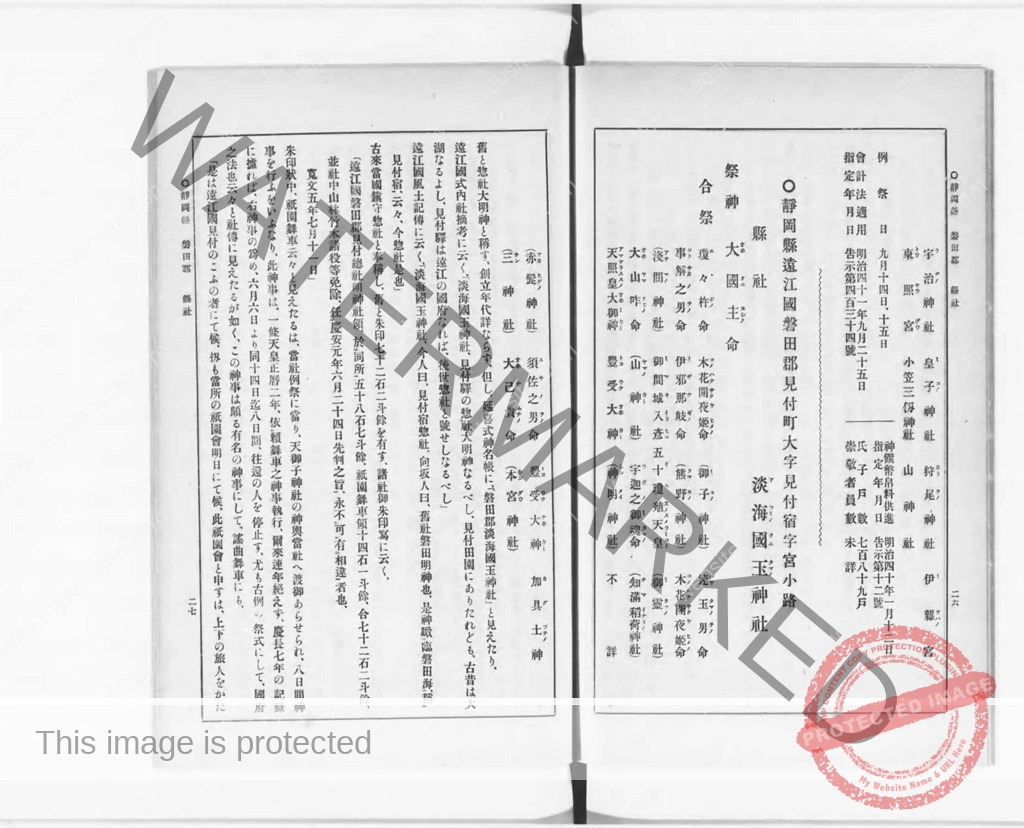

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

府八幡宮(磐田市中泉)について 國府の庁に鎮座し 国司に祭祀された神社であると記しています

一方で 式内社であるかどうかは 諸説あり 確定はできないとする説も挙げています

【抜粋意訳】

〇靜岡縣 遠江國 磐田郡中泉町大字中泉字境松

縣社 府八幡宮

祭神 足仲彦命 氣長足姫命 誉田別命

傳へ云ふ、是地 往昔 國府の庁の所在地にして、天平年間、当時の府の長官遠江守櫻井王の赴任に当り、廰内に勧請す、國司の所祭なるが故に、府八幡宮若くは国府八幡宮と称すと、現に裏面に天平の文宇を記せる獅子頭を藏すといふ、

建武年間、秋鹿左京亮朝治、神主に補せられしが、同元年十二月、足利氏より、社領として、中泉郷并に当国羽鳥庄貴平郷を寄進し奉り、次いで今川氏代々先例に任せて社領を寄進せり、之れ等の文書十余三通今尚存す、

慶長八年に至り、徳川家康改めて二百五十石を寄進す、諸社御朱印写に見えたり、

但社記には、当時二百五十石七斗八升六合に、新田百石餘を寄進せりと記せり、

「八幡宮領、遠江国豊田郡中泉村二百五十石事、並社中諸役等免除、任慶長八年八月二十日、元和五年二月十六日、寛永十三年十一月九日、先制之旨、永不可有相違者也、仍如件、

寛文五年七月十一日」元和年中、後水尾天皇皇后東福門院、当社を御再建あらせられ、時の征夷大将軍徳川秀忠亦大鳥居一基を寄進せり、

明治十六年六月二十五日縣社に列せられ、是より先、同七年、淺間神社を合祀せしが、十二年十一月復旧す、

社殿は本殿、幣殿、拝殿、其他社務所、神庫等を具へ、境内千四十二坪(官有地第一種)あり、

東海道名所図会に「社頭壮麗。境内廣し」といへり。

遠江國式内社摘考に云く「御祖神社、中泉村八幡なりといへども、未詳」

遠江国風土記伝に云く「須波若御子神杜、中泉八幡社中、有須波山之名」

大日本地名辞書に云く「境内に須波山あり。式内須波社の旧跡にやと云へり」

日本名勝地誌に云く、「遠江守櫻井王の私に創立せしものなるを以て、式内にあらず」。境内神社

山口神社 武内神社 神明神社 稲荷神社

山 神社 高良神社 住吉神社 水尾神社

宇治神社 皇子神社 狩尾神社 伊雑宮

東照宮 小笠原三神社 山神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

府八幡宮(磐田市中泉)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.