-

丹後國 式内社 65座(大7座・小58座)について

丹後国(たんごのくに)の式内社とは 平安時代中期 「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧『延喜式神名帳』〈927年朝廷編纂『延喜式』(律令の施行細則 全50巻)の巻9・10を云う〉に所載される 丹後国65座(大7座・小58座)の神を云います

-

阿波国 式内社 50座(大3座・小47座)について

阿波国(あわのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 阿波国 50座(大3座・小47座)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています

-

国常立神社(橿原市南浦町)

國常立神社(くにとこたちじんじゃ)は 『延喜式神名帳927 AD.』所載 大和国 十市郡 天香山坐櫛真命神社(大 月次 新嘗 元名大麻等乃知神)の論社で 京中 左京二条坐神 2座 久慈真智命神(大月次相嘗新嘗)(くしまちのみことのかみ)の奥宮に相当します

-

天香山神社(橿原市南浦町)

天香山神社(あまのかぐやまじんじゃ)は 『延喜式神名帳927 AD.』所載 大和国 十市郡 天香山坐櫛真命神社(大 月次 新嘗 元名大麻等乃知神)とされ 京中 左京二条坐神 2座 久慈真智命神(大月次相嘗新嘗)(くしまちのみことのかみ)の本社に相当します 畝尾坐健土安神社(うねひのます たけはにやす かみのやしろ)の論社でもあります

-

加賀國(かがのくに)の 式内社 42座(並小)について

加賀国(かがのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 加賀国には 42座(並小)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています

-

千尋嶽神社(屋久島町原)&千尋の滝

千尋嶽神社(せんぴろだけじんじゃ)は かつて はるお(原)集落のモッチョム岳〈千尋嶽〉への岳参り(たけめ)の山口のお札所とされ 一般の人たちは ここより奥へは迎えに入ることは許されませんでした 現在も奥岳に参詣できない場合は この場所から参拝祈願し 奥岳への参詣の代りとしています

-

益救神社(屋久島町原)

原益救神社(はるおやくじんじゃ)は 往古は旧県社 益救神社の末社であったとも 益救神社(やくじんじゃ)そのものであったとも伝わります 益救神社は 長い歴史を持ち 元々は屋久島中央部の三岳(宮之浦岳・永田岳・栗生岳)の神を祀ったものと云われます

-

真浦神社(姫路市家島町)

真浦神社(まうらじんじゃ)は 家島本島真浦の中心に位置して 家島神社の摂社として祀られてきました 以前は 荒神社と呼ばれていましたが 明治になって真浦神社と改称されました

-

宮浦神社(姫路市家島町)

宮浦神社(みやうらじんじゃ)は 以前は 家島白髭大明神を称していたが 明治になって宮浦神社と改称されました 社伝によれば 比叡山実相院の覚円僧都が門徒と共に坊勢島に渡海し 或る夜霊夢によって故郷の琵琶湖に準え白髭大明神を勧請したことによります

-

豊前国 式内社 6座(大3座・小3座)について

豊前国(ぶぜんのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される 豊前国 6座(大3座・小3座)の神社です

-

伊豫國 式内社 24座(大7座・小17座)について

伊豫国(いよのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 伊豫國 24座(大7座・小17座)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています

-

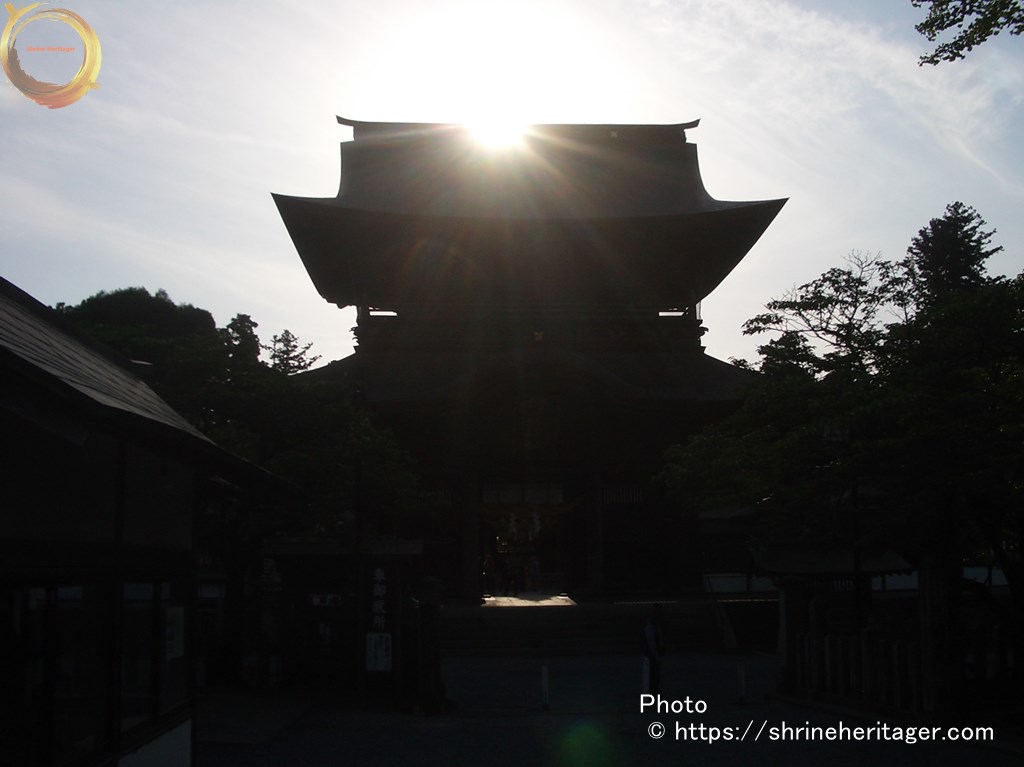

阿蘇神社(阿蘇市一の宮町宮地)

阿蘇神社(あそじんじゃ)は 社伝によれば 第7代 孝霊天皇九年(西暦前280年)健磐龍命(たけいわたつのみこと)の御子 速瓶玉命(はやみかたまのみこと)〈初代 阿蘇国造〉が 阿蘇宮を創建と傳う 神職家の阿蘇大宮司家は連綿として九十一代現宮司に至る日本屈指の名家です

-

土佐國 式内社 21座(大1座・小20座)について

土佐国(とさのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社です 土佐国(とさのくに)には 21座(大1座・小20座)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています

-

壹岐嶋 式内社 24座(大7座・小17座)について

壱岐島(いきのしま)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される 壹岐嶋 24座(大7座・小17座)の神社です

-

薩摩国 式内社 2座(並小)について

薩摩国(さつまのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される 薩摩国 2座(並小)の神社です

-

日向國(ひむかのくに)式内社 4座(並小)について

日向国(ひむかのくに / ひゅうがのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される 〈現在の宮崎県〉日向国 4座(並小)の神社です

-

筑後国 式内社 4座(大2座・小2座)について

筑後国(ちくごのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される 筑後国(ちくごのくに) 4座(大2座・小2座)の神社です

-

肥前国 式内社 4座(大1座・小3座)について

肥前国(ひぜんのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される 肥前国 4座(大1座・小3座)の神社です

-

豊後国 式内社 6座(大1座・小5座)について

豊後国(ぶんごのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される 豊後国 6座(大1座・小5座)の神社です

-

飛騨國(ひだのくに)の 式内社 8座(並小)について

飛騨国(ひだのくに)の式内社とは 平安時代中期〈927年12月〉に朝廷により編纂された『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』に所載される当時の官社一覧表です 飛騨国には 8座(並小)の神々が坐します 現在の論社を掲載しています