荒田神社(あらたじんじゃ)は 伝承に゛孝謙天皇 天平勝寶元年(749)五月七日゛゛本地仏 十一面観音゛の神として゛少彦名命゛が降臨し創建したと云う 一方『播磨国風土記』〈霊亀元年(715)頃〉には゛天目一命゛と゛道主比賣命゛の伝承が語られる古社 播磨國の二之宮で『延喜式神名帳(927 AD.)』所載 播磨國 多可郡 荒田神社(あらたの かみのやしろ)とも 天目一神社(あまめのひとつの かみのやしろ)ともされます

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

荒田神社(Arata shrine)

【通称名(Common name)】

・二の宮さん(にのみやさん)

【鎮座地 (Location) 】

兵庫県多可郡多可町加美区的場145

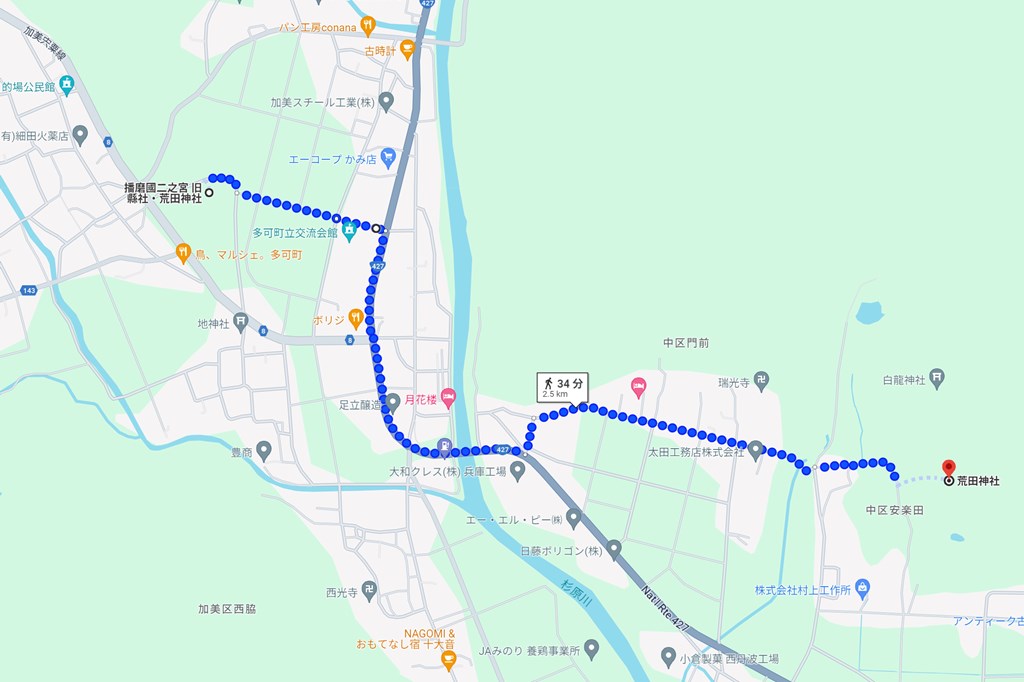

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》少彦名命(すくなひこなのみこと)

木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)

素盞嗚命(すさのをのみこと)

※別説として『播磨国風土記』の伝承により

《主》天目一箇命(アメノマヒトツノミコト)〈天目一命〉

道主比賣命(ミチヌシヒメノミコト)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

・ 播磨國二之宮

【創 建 (Beginning of history)】

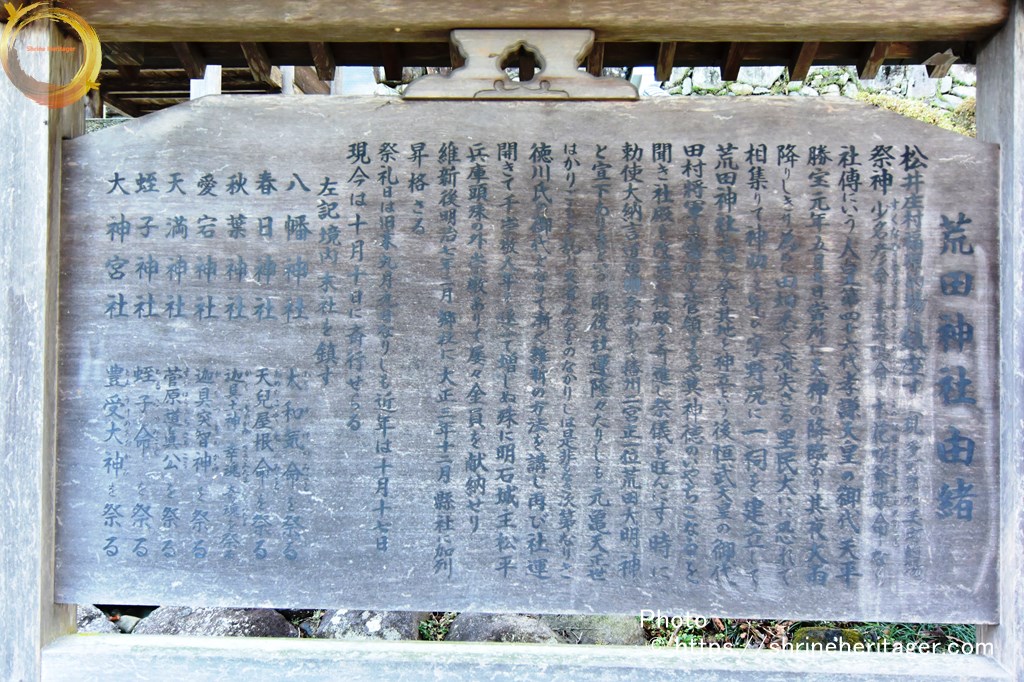

荒田神社由緒

松井庄村福原的場に鎮座す(現 多可郡加美町的場)

祭神 少名彦命(すくなひこなのみこと)

素盞鳴命(すさのをのみこと)

木花咲爺姫命(このはなさくやひめのみこと)なり社傳にいう 人皇第四十六代 孝謙天皇の御代 天平勝宝元年五月七日 當所に天神の降臨あり 其夜大雨降りしきり 為めに田畑悉く流失さる 里民大いに恐れて相集りて 神助を乞い 字野尻に一祠を建立して荒田神社と唱う 今もその地を神立という 後 桓武天皇の御代 田村将軍の當所を管領するや 其神徳のいやちこなるを聞き 社殿を改造し 社殿を寄進し 祭儀を旺んにす 時に 勅使大納言道広卿 参向ありて 播州二宮正一位荒田大明神と宣下ありきという 爾後 社運隆々たりしも 元亀天正世はかりごもと乱れ 又 省みるものなかりしば 是非なき次第なりき

徳川氏の御代となりて 漸く維新の方法を講じ 再び社運開きて 千崇敬人年をおいて増しぬ 殊に明石城主松平兵庫頭 殊の外崇敬ありて 度々金員を献納せり

維新後 明治七年二月郷社に 大正三年十二月県社に 加列昇格さる

祭礼日は 旧来九月九日なりしも 近年は十月十七日 現今は十月十日に斎行せらる左記境内末社を鎮す

八幡神社 大和気命(おほわけのみこと)を祭る

春日神社 天兒屋根命(あめのこやねのみこと)を祭る

秋葉神社 迦具突智神(かぐつちのかみ)幸魂(さきみたま)奇魂(くしみたま)を祭る

愛宕神社 迦具突智神(かぐつちのかみ)を祭る

天満神社 菅原道真公(すがはらみちざねこう)を祭る

蛭子神社 蛭子命(ひるこのみこと)を祭る

大神宮社 豊受大神(とようけのおおかみ)を祭る現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【由 緒 (History)】

由 緒

主祭神 天目一箇命 アメノマヒトツノミコト

配祀神 道主比売命 少彦名命 木花開耶姫命 素盞嗚命

天平勝宝元年(749)、少彦名命が村内の福原字神立に天からお降りになり、その夜、村内に大雨が降った。村人は雨があがるのを祈ったところ願いがかない、これに感激して村内字野尻に小社を建て、荒田神社と称したと伝えられている。

あるいは、「播磨国風土記」にみえる天目一箇命、道主日女命を祀った社が当社であるともいわれている。

また、平安時代には坂上田村麿の崇敬を受けたと伝えられているのをはじめ、播磨国二宮として、多くの崇敬を集めてきた。

建物は、檜皮葺流造の本殿と檜皮葺入母屋造の拝殿があり、宝物として剣、古刀、宝鏡などがある。それと、県指定の天然記念物「勅使の杉」があったが、昭和40年(1965)の台風23号の襲来によって倒伏した。

2008 兵庫県神社庁HPより

https://www.hyogo-jinjacho.com/data/6312081.html

由緒

当社は、延喜式にも掲載されている式内社で、少彦名命、木花開耶姫命、素盞嗚命の三神が祀られている。

社伝によれば、天平勝宝元年(749)5月7日、少彦名命が村内の福原字神丘に天からお降りになり、その夜、村内に大雨が降った。村人は雨があがるのを祈ったところ願いがかない、これに感激して村内字野尻に小社を建て、荒田神社と称したと伝えられている。

あるいは、「播磨国風土記」にみえる天目一箇命、道主日女命を祀った社が当社であるともいわれている。

また、平安時代には坂上田村麿の崇敬を受けたと伝えられているのをはじめ、播磨国二宮として、多くの崇敬を集めてきた。

建物は、檜皮葺流造の本殿と檜皮葺入母屋造の拝殿があり、宝物として剣、古刀、宝鏡などがある。それと、県指定の天然記念物「勅使の杉」があったが、昭和40年の台風23号の襲来によって倒伏した。※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・本殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・社殿〈拝殿・幣殿・本殿〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・拝殿内 絵馬

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

〈社殿の右隣(北側)〉

Please do not reproduce without prior permission.

・八幡神社《主》大和気命(おほわけのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

〈八幡神社の右側(北側)三社合殿〉

・天満神社《主》菅原道真公(すがはらみちざねこう)

・秋葉神社《主》迦具突智神(かぐつちのかみ)幸魂(さきみたま)奇魂(くしみたま)

・愛宕神社《主》迦具突智神(かぐつちのかみ)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

〈社殿の左隣(南側)〉

Please do not reproduce without prior permission.

・春日神社《主》天兒屋根命(あめのこやねのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・蛭子神社《主》蛭子命(ひるこのみこと)

・大神宮社《主》豊受大神(とようけのおほかみ)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・手水舎

Please do not reproduce without prior permission.

・神門

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・社家〈鳥居横〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・妙見山〈妙見富士〉(693 m)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・式内 天目一命神社(多可町加美区的場 御田上)

播磨國 多可郡 天目一神社(あまめのひとつの かみのやしろ)の論社

二ノ宮荒田神社の北側の御田上(おんだうえ)と称される独立丘の頂上に小さな社があり

天目一神社(加美区的場)

荒田神社の西北の丘の上にある小社。

「ひとつさん」と呼ばれて親しまれており、4月にはお祭りが行われます。

天目一命は、町内では他に、山寄上(やまよりかみ) •青玉神社、鳥羽(とりま)•青玉神社、清水(きよみず)•西宮神社で主祭神として、

鍛冶屋(かじや)・大歳金比羅神社、間子(まこ)•加都良神社では 摂社として祀られています。

下記の『宮司 田中直邦さんの拝殿の案内紙の〔付記〕』に詳しく書かれています

二ノ宮荒田神社 由緒書

【播磨の国正一位二ノ宮荒田神社】

〔ご祭神〕少名彦命(すくなひこなのみこと)

〔相 殿〕木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)

〔相 殿〕素戔嗚命(すさのおのみこと)〔境内神社 七社〕

八幡神社 春日神社 秋葉神社 愛宕神社 天満神社 蛭子神社 大神宮〔由 緒〕

播磨風土記に出てくるが、天平勝宝元年(七二九年)五月七日、字神立(こだち)に天神の降臨があり、その夜大雨降りしきり、為に田畑をことごとく流出した。里人大いに恐れて、相集まり神助を乞い、字野尻(のじり)に祠(ほこら)を建立して、荒田神社と唱う、今もこの地を神立(こだち)という。

後に延暦二年桓武天皇の御代、征夷大将軍 坂上田村麻呂、当地方を管領するようになり、その神徳あらたかなるを聞き社殿を改造し、社領を寄進し、盛んなる祭儀を行った。又八千代村大屋を経て、安楽田 (以前は荒田村と言っていて当地の社名は荒田神社という。昔は荒田 (安楽田)から奥荒田まで一つの荘園であったと思われる。)の鉾立塩ケ淵で身を清め、親しく参拝するに当たり、奥荒田藤村家に落書き装束を整えて、白馬六十頭を連ねて参拝し、帰途、大屋村 岩田氏に鎧かぶとを為し毎年の代参を依頼した。しかしながら近年、大屋村とも祭礼が重複し、岩田氏の参拝もままならず、奥荒田の藤村家本家ときんぺいさん(金幣棒持ち)、奥荒田、的場、寺内、西脇の各部落の区長、総代の各四名ずつ、合計十名と、神主、筆頭総代、二名を加え総計十二名が武具を持ち、お旅と称し、神殿前を出発し神立道と言われている所まで南下し、馬場(ばば)を経て鳥居をくぐり隋神門を上り、神殿前へ、これを五回繰り返し代参とす。時に大原大納言道広卿、御参向ありて播州正一位二ノ宮荒田神社と宣下された。爾後、社運隆盛なりしも、元亀、天正の乱世となって衰微した。徳川時代になって修築し、再び社運開け崇敬人も増加した。殊に明石城主、松平兵庫守も崇敬厚く、しばしば金員を奉献した。明治七年二月郷社に、大正三年十二月に県社に加列される。

〔付記〕

ちなみに二ノ宮荒田神社本殿より辰巳に 勅使塚(ちょくしづか)あり (現在も塚有り)、北に当たりて、勅使塚ありて、その塚所側に天目ー命(あまのひとつめのみこと)神社があったが、水害により荒廃零落したので、この時、睦二ノ宮荒田神社北側に御田上(おんだうえ)と言う所ありてそこへ移し祀ったとある。

天目一命神社は「一本ダタラ」隻眼集脚の鍛冶(かじ)の神であった。天目一神は的場村にありとされ荒田神社とも言うとある。天目一神と荒田神社が不可分の関係であったことが知られる。二ノ宮荒田神社の北側の御田上(おんだうえ)と称される独立丘の頂上に小さな社があり、メ(ま)ヒトツサンと呼ばれる丘と社がある。これが天目ー命神社である。又、播磨鑑では、二ノ宮荒田大明神は奥荒田村にありとされる。

しかるに本部落が的場の名を得たる由来は天平勝宝年間 坂上田村麻呂が荒田神社参拝の時、的を射たので、この辺(あたり)(奥荒田 )を的(いんべ)の里と言い、的場を下の口と言い、•奥荒田を上の口と言い、延宝の始め頃 奥荒田と的場に分村されたのではないかと考えられる。宮司職については、変遷が著しいので、それが何故かということについては、小職の知る限り謎である。

宮司 田中直邦

拝殿の案内紙より

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

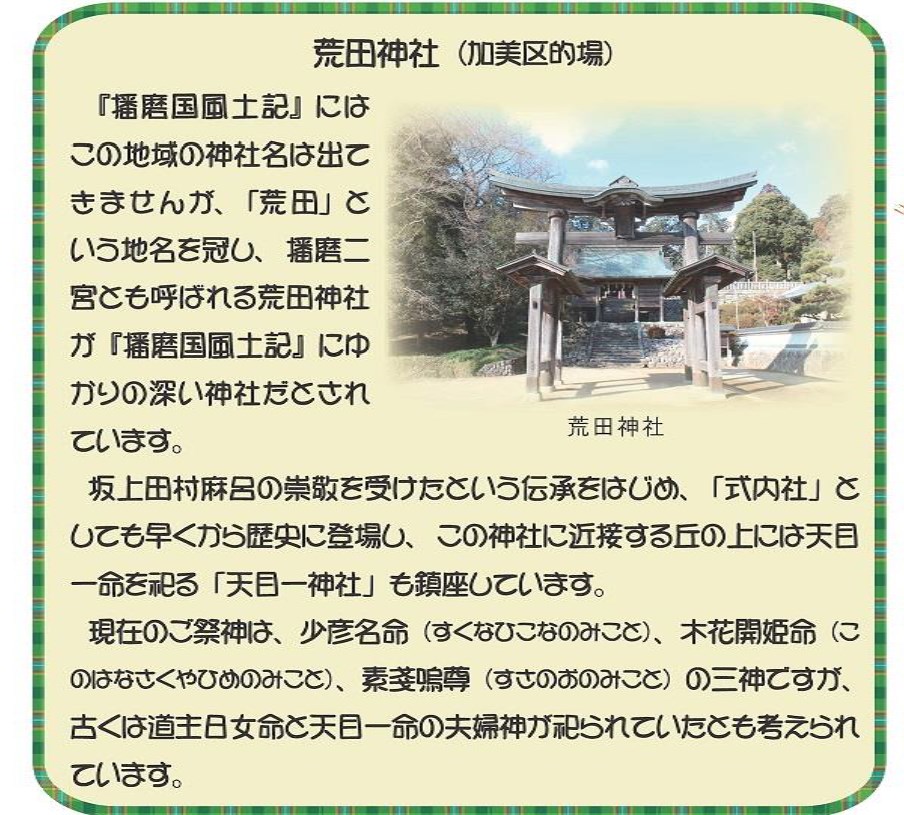

荒田神社(加美区的場)

『播磨国風土記』には この地域の神社名は出てきませんが、「荒田」という地名を冠し、播磨二宮とも呼ばれる荒田神社が『播磨国風土記』にゆかりの深い神社だとされています。

坂上田村麻呂の崇敬を受けたという伝承をはじめ、「式内社」としても早くから歴史に登場し、この神社に近接する丘の上には天目一命を祀る「天目一神社」も鎮座しています。

現在のご祭神は、少彦名命(すくなひこなのみこと)、木花間姫命(このはなさくやひめのみこと)、素戔嗚尊(すさのおのみこと)の三神ですが、古くは道主日女命と天目一命の夫婦神が祀られていたとも考えられています。

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

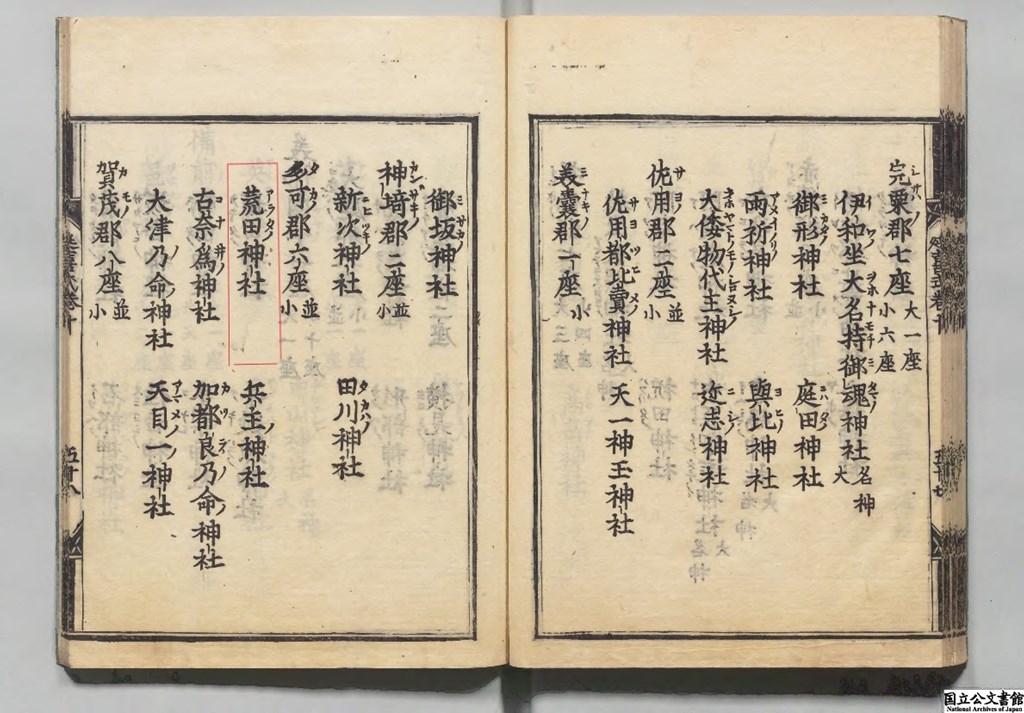

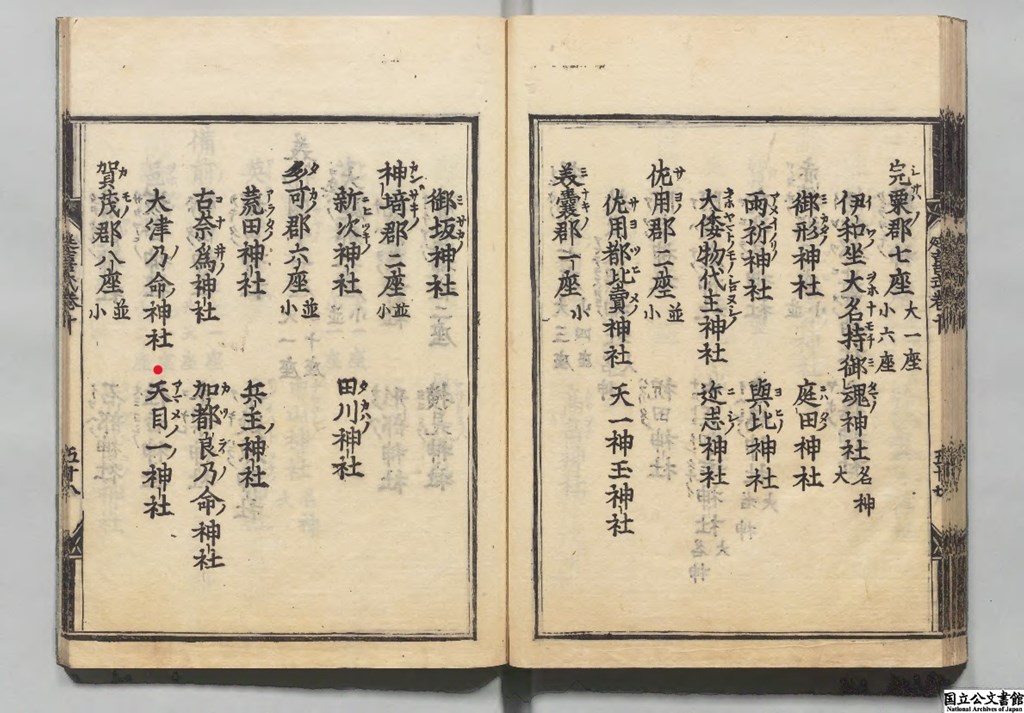

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載

(Engishiki Jimmeicho)This record was completed in December 927 AD.

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陽道 140座…大16(うち預月次新嘗4)・小124[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)播磨國 50座(大7座・小43座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)多可郡 6座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 荒田神社

[ふ り が な ](あらたの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Arata no kaminoyashiro)

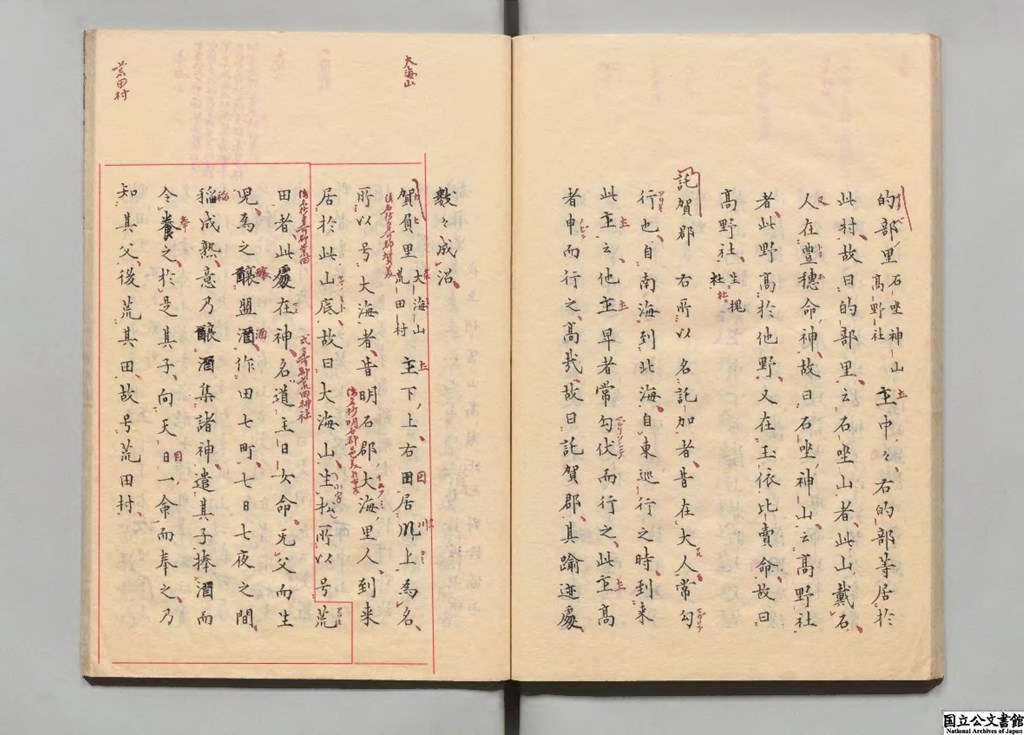

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

荒田神社(多可町加美区的場) 御祭神を ゛天目一箇命(あまのひとつめのみこと)゛道主日女命(みちぬしひめのみこと)゛とする説について

「天目一神は的場村にありとされ荒田神社とも言うとある」とも「御田上(おんだうえ)の天目一神社」ともされています

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陽道 140座…大16(うち預月次新嘗4)・小124[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)播磨國 50座(大7座・小43座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)多可郡 6座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 天目一神社

[ふ り が な ](あまめのひとつの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Amame no hitotsu no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『延喜式神名帳(927 AD.)』に所載のある ゛荒田神社゛について

①和泉國 ②播磨國 ③紀伊國に各々一社 計三ヶ所が記載されています

①和泉國 大鳥郡 陶荒田神社二座(鍬)(すえのあらたの かみのやしろ ふたくら)

・陶荒田神社(堺市中区上之)

②播磨國 多可郡 荒田神社(あらたの かみのやしろ)

・荒田神社(多可町加美区的場)

・荒田神社(多可町中区安楽田)

③紀伊國 那賀郡 荒田神社二座(あらたの かみのやしろ ふたくら)

・荒田神社(岩出市森)

荒田神社(多可町加美区的場) 御祭神を ゛天目一箇命(あまのひとつめのみこと)゛道主日女命(みちぬしひめのみこと)゛とする説について

『播磨國風土記(Harimanokuni Fudoki)〈和銅6年(713年)〉』に記される伝承

荒田村の伝承として ゛道主日女命(みちぬしひめのみこと)゛という神があり 父が無い兒(子)を生んだ゛と 当地には゛道主日女命゛の神が居られたと伝えていて

゛盟酒(うけひざけ)を醸すと その子は 天目一命(あまのひとつめのみこと)に向かって奉られた゛とあり

道主日女命と天目一命と契りの伝承が記されています

゛後に その田は荒れてしまったので 故に荒田村と名付けた゛とある文については

現実的な考証をすると 古代 砂鉄の採集としての鉄穴(かんな)流し タタラ製鉄の際の木材の伐採などによる 流域に大量の土砂が堆積して 田が荒れて 荒田(あらた)か?

【抜粋意訳】

一、託賀略記 賀眉里(かみのさと)

賀眉里(かみのさと)大海山(おおうみやま)荒田村(あらたむら)

賀眉は 川上の為 名付けられた

大海は 昔 明石郡の大海の里人がここに至り この山の麓に於いて居住した故 に大海山と云い 松が生えている所です

荒田は この所に神名を゛道主日女命(みちぬしひめのみこと)゛という神があり 父が無い兒(子)を生んだ

そこで 盟酒(うけひざけ)を醸して 田を七町(約7ヘクタール)作ると 七日七夜の間に稲が成熟した

よって 酒を醸し 諸神を集め遣わした

その子に 養う神〈父神〉に酒を潤すように命じると その子は 天目一命(あまのひとつめのみこと)に向かって奉られたので その父であると知られた

後に その田は荒れてしまったので 故に荒田村と名付けた

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『播磨国風土記』[書誌事項]写本,明治11年,地誌課[旧蔵者]太政官正院地志課・地理寮地誌課・内務省地理局 皇典研究所https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000003386&ID=&TYPE=&NO=

鍛冶の神゛天目一箇神(あめのまひとつのかみ)゛について

天目一箇神は 鍛冶の神とされ

『古事記』の岩戸隠れの段で鍛冶であった゛天津麻羅(あまつまら)゛と同神ともされ 別名も多く 天目一命(あまのひとつめのみこと)とも呼ばれます

神名の゛目一箇(まひとつ)゛とは 鍛冶師は 製鉄の時 片目をつぶり 鉄の色を見て温度を見た事によるとも 鍛冶の職業病として 鉄を打つ火の粉によって片目を失明する゛一つ目(片目)゛の意味であろうとされます

式内社 天目一箇神社(あめのまひとつのかみやしろ)の論社が 多くある「多可町」には ゛鍛冶屋(かじや)と云う 地名があるのも頷けます゛

Please do not reproduce without prior permission.

゛天目一箇神(あめのまひとつのかみ)゛を祀る 播磨國の式内社について

播磨国は 古くから製鉄や鍛冶が行われていたと伝わり 鍛冶の神゛天目一箇神(あめのまひとつのかみ)゛を信仰する製鉄・鍛冶の拠点に祀られたと考えられます

①播磨國 佐用郡 天一神玉神社(貞)(あめのひとつかんたま かみのやしろ)

・天一神社(佐用町東徳久)

②播磨國 多可郡 天目一神社(あまめのひとつの かみのやしろ)の論社

・天目一神社(西脇市大木町)

・青玉神社(多可町加美区鳥羽)

・稲荷神社(多可町中区糀屋)

・天目一神社(多可町中区間子)

〈加都良神社 境内社〉

・荒田神社(多可町加美区的場)・天目一神社(的場 御田上)

〈参考論社〉

・大歳金刀比羅神社(多可郡多可町中区鍛冶屋)〈境内摂社 天目一箇神社〉

③播磨國 賀茂郡 菅田神社(すかたの かみのやしろ)

『新撰姓氏録』に〈天目一箇神の別名〉天久斯麻比止都命(あめのくしまひとつのみこと)の後裔として「菅田首」があり 「菅田氏」が祖神を祀った神社とされています

・菅田神社(小野市菅田町)

・住吉神社(小野市中番町)

・山王神社(加東市厚利)

・八坂神社(小野市中番町)

【神社にお詣り】(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR加古川線 西脇市駅から R427号を北上 約17km 車30分程度

12月初旬の参拝の時には 杉原川の西岸の道路を荒田神社に向かって北上すると 『播磨国風土記』に出てくる大人(おおびと)から生まれた「あまんじゃこ」にちなんだ伝説の地が今も残っている 北播磨最高峰の山 千ヶ峰(せんがみね)(1005 m)には雪化粧が始まっています

道の正面辺り この山々の裾野に 荒田神社(多可町加美区的場)は鎮座します

Please do not reproduce without prior permission.

多可町加美区に入ると山々が近づいてきます

Please do not reproduce without prior permission.

荒田神社(多可町加美区的場)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 両部鳥居をくぐり 石段を上がります

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居の扁額には゛二宮正一位荒田大明神゛と刻字

Please do not reproduce without prior permission.

神門をくぐり抜けて 石段を上がります

Please do not reproduce without prior permission.

実に立派な社殿が建ちます

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

Please do not reproduce without prior permission.

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

瑞垣に囲まれて 幣殿と〈三間社流造 唐破風の付いた〉大きな本殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

本殿を囲う瑞垣の外 両脇には 境内社が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 振り向くと 東を向く社殿 境内の先には 妙見山〈妙見富士〉(693 m)があり 参拝を終えた者は この山を拝しながら 境内から出ることになります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

神門の中からも 妙見山 を拝します

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居を抜けて参道に戻る時にも 妙見山 を拝し 荒田神社(多可町加美区的場)と妙見山は どのような関係性があるのか そのような伝承は 今のところ知りませんが 繋がっていることはわかります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

参道は 東南東方向に延びていて この先には 旧鎮座地とも思われる 安楽田(あらた)の荒田神社が鎮座しているのも 意味ありげです

Google Map

・荒田神社(多可町中区安楽田)

【神社の伝承】(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

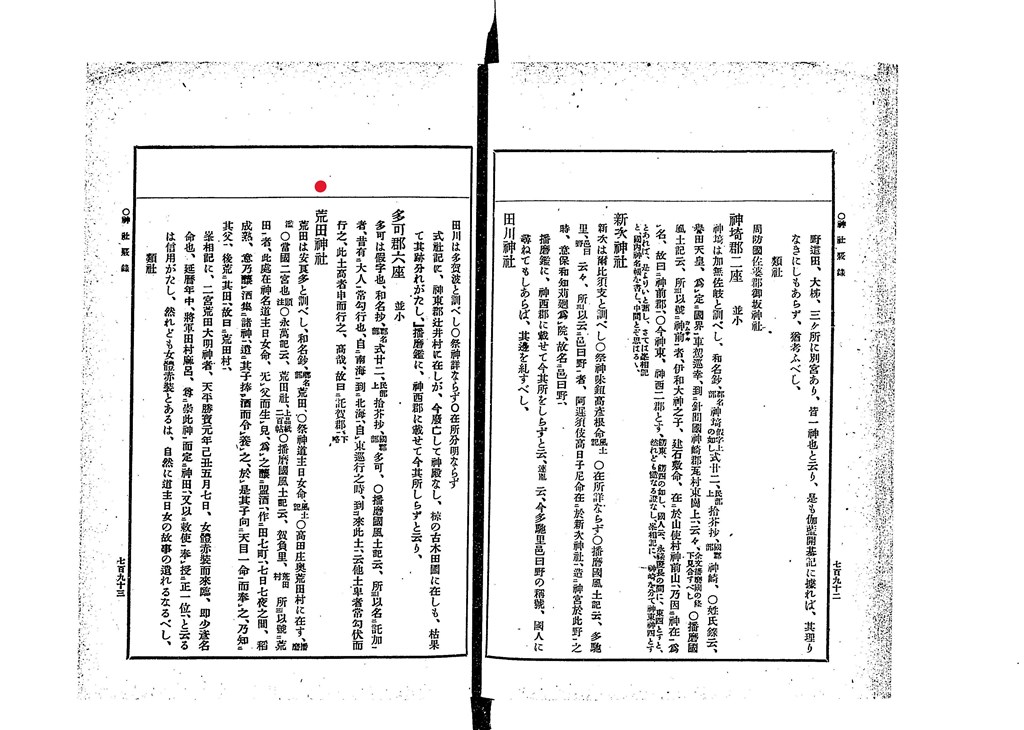

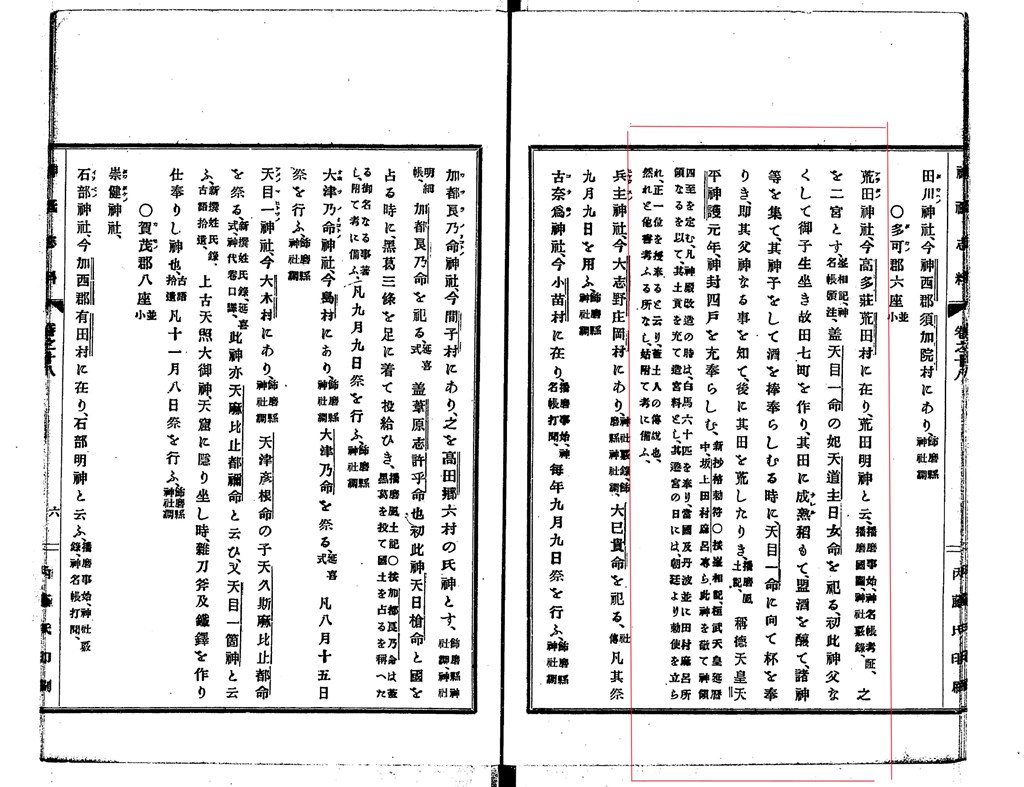

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 荒田神社について 所在は゛高田庄奥荒田村に在す゛〈現 荒田神社(多可町加美区的場)〉とし

『播磨國風土記』の賀負里の条にあるように 祭神は゛道主日女命゛とし 道主日女命は 父の無い子を生んだが 盟酒によってその父は「天目一命」であると知った とする伝承を載せ

『峯相記』にある゛女体の唐人の束帯赤衣の姿゛は信用できないとも記しています

【抜粋意訳】

荒田神社

荒田は 安良多と訓べし、和名鈔、〔郷名部〕荒田、

〇祭神 道主日女命〔風土記〕

〇高田庄奥荒田村に在す、〔播磨鑑〕

〇當國二宮也〔頭注〕

〇永萬記云、荒田社、〔上品紙二百帖〕

〇播磨國風土記云、賀負里、〔荒田村〕所以號ニ荒田者、此處在神名 道主日女命、无父而生兒、爲之醸ニ盟酒、作ニ田七町、七日七夜之間、稻成熟、竟乃釀酒集ニ諸神、遣ニ其子捧ニ酒而令養之、於是其子向ニ天目一命而奉之、乃知ニ其父、後荒ニ其田、故號ニ荒田村

峯相記に、二宮荒田大明神者、天平勝寶元年己丑五月七日、女體赤裝而來臨、即少彦名命也、延曆年中、將軍田村麻呂、尊ニ崇此神而定ニ神田、又以ニ勅使奉授ニ正一位、と云るは信用がたし、然れども女體赤裝とあるは、自然に道主日女の故事の遺れるなるべし、

類社

和泉國 大烏郡 陶荒田神社の條見合すべし、

式内社 天目一神社について 所在は゛在所分明ならず゛〈所在は不明〉と記しています

ただし諸説があり 次の様に記しています

゛式社記に、糀屋村、〔今 稲荷と稱す〕゛〈現 稲荷神社(多可町中区糀屋)〉

゛一説 大木村にあり゛〈現 天目一神社(西脇市大木町)〉

゛古跡便覽に、一説荒田神社是也、社地不知とあり゛〈現 天目一神社(的場 御田上)・加都良神社 境内社 天目一神社〉

゛播磨鑑に、的場村にありといへり゛〈現 荒田神社(的場)・天目一神社(的場 御田上)〉

【抜粋意訳】

天目一神社

天目一は 阿米乃麻比登都と訓べし

〇祭神明らか也

〇在所分明ならず

〇日本紀、〔神代下〕一書曰、天目一箇神爲に作金者、」

倭姫世記云、崇神天皇六年九月、就に於倭笠縫邑、〔中略〕令 齋部氏、率に石凝姥神裔 天目ー筒□裔二氏、更鋳造 鏡劔、以爲 護身御璽、式社記に、糀屋村、〔今 稲荷と稱す〕一説 大木村にあり、」

古跡便覽に、一説荒田神社是也、社地不知とあり、〔今按、荒田神社 父神なれば、相殿も祭り難し〕

播磨鑑に、的場村にありといへり、猶國人に尋ねて一決すべし、

〇神代巻 口决に、天目一箇神社、在に播磨國多可郡と云るは、唯此帳にあるを云るにて、何の證にも成がたし、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

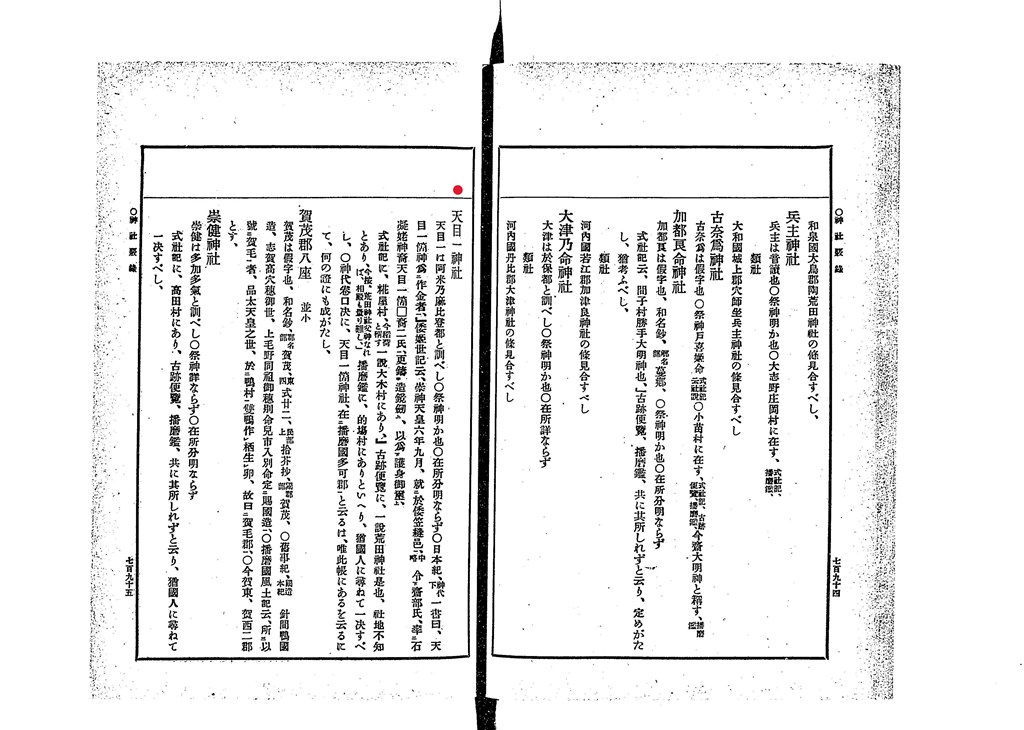

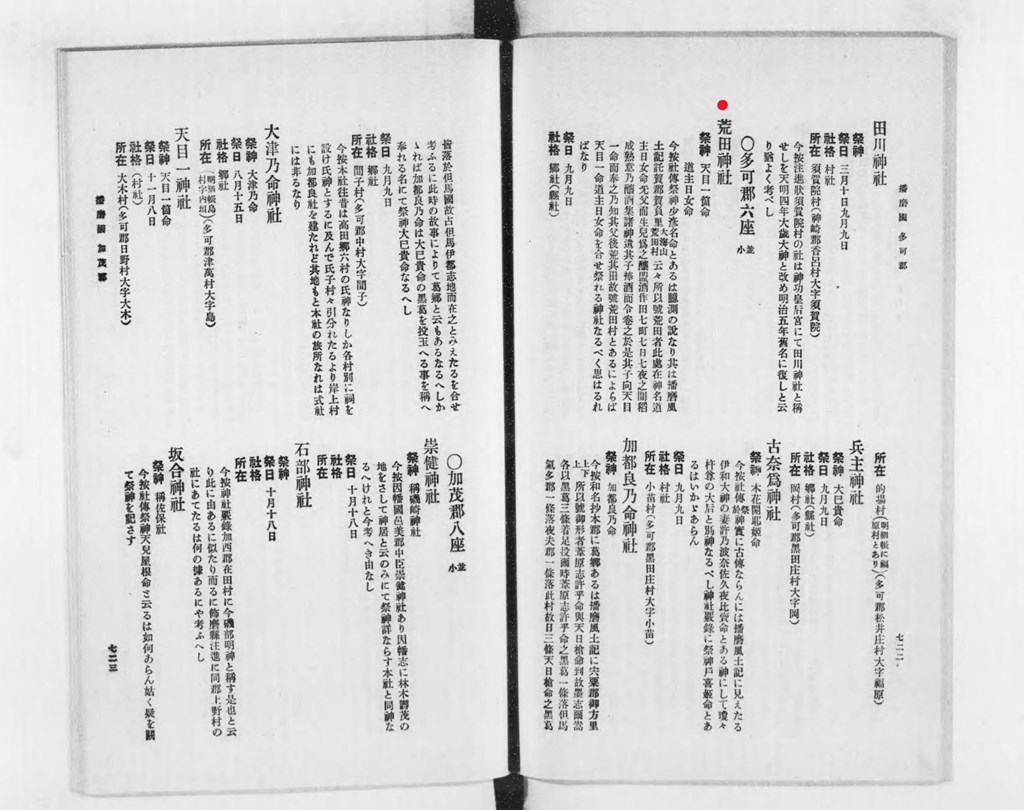

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 荒田神社について 所在は゛今 高多莊荒田村に在り、荒田明神と云゛〈現 荒田神社(多可町中区安楽田)〉とし

『播磨國風土記』の賀負里の条にあるように 祭神は゛蓋 天目一命の妃 天道主日女命を祀る゛とし 道主日女命は 父の無い子を生んだが 盟酒によってその父は「天目一命」であると知った とする伝承を載せ記しています

【抜粋意訳】

荒田(アラタノ)神社

今 高多莊荒田村に在り、荒田明神と云、〔播磨事始、神名帳考証、播磨國圖、神社覈録〕

之を二宮とす、〔峯相記、神名帳頭注〕

蓋 天目一命の妃 天道主日女命を祀る、初此神 父なくして御子生坐き 故田七町を作り、其田に成熟(ナレル)稲もて盟酒を釀て、諸神等を集て、其神子をして酒を捧奉らしむる時に、天目一命に向て杯を奉りき、即其父神なる事を知て、後に其田荒らしたりき、〔播磨風土記〕

稱徳天皇 天平神護元年、神封四戸を充奉らしむ、〔新抄格勅符〕

〔〇按 峯相記、桓武天皇延曆中、坂上田村麻呂専ら此神を敬て神領四至を定む、凡 神殿改造の時は、白馬六十匹を奉り、當國及丹波並に田村麻呂所領なるを以て、其 土貢を充て造宮料とし、其 遷宮の日には、朝廷より勅使を立られ、正一位を授奉ると云り、蓋 土人の傳説也、然れと他書考ふる所なし、姑附て考に備ふ〕

式内社 天目一神社について 所在は゛今 大木村にあり、゛〈現 天目一神社(西脇市大木町)〉と記しています

【抜粋意訳】

天目一(アメノマヒトツノ)神社

今 大木村にあり、〔飾磨縣神社調〕

天津彦根命の子 天久斯麻比止者命を祭る〔新撰姓氏録、延喜式、神代巻口譯、〕此神亦 天麻比止都禰命と云ひ、又 天目一箇神と云ふ、〔新撰姓氏録、古語拾遺〕

上古天照大御神、天窟に隠り坐し時、雜刀斧及鐵鐸を作り仕奉りし神也、〔古語拾遺〕

凡 十一月八日 祭を行ふ〔飾磨縣神社調〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 荒田神社について 所在は゛的場村(明細帳に福原村とあり)゛〈現 荒田神社(多可町加美区的場)〉とし

『播磨國風土記』の賀負里の条にあるように 祭神は゛蓋 天目一命の妃 天道主日女命を祀る゛と記しています

【抜粋意訳】

荒田神社

祭神 天目一箇命

道主日女命今按 社傳 祭神少彦名命とあるは 臆測の説なり 其は播磨風土記 託賀郡賀負里〔大海山 荒田村〕云々

所以號ニ荒田者、此處在神名 道主日女命、无父而生兒、爲之醸ニ盟酒、作ニ田七町、七日七夜之間、稻成熟、竟乃釀酒集ニ諸神、遣ニ其子捧ニ酒而令養之、於是其子向ニ天目一命而奉之、乃知ニ其父、後荒ニ其田、故號ニ荒田村とあるによらば

天目一箇命 道主日女命を合せ祭れる神社なるべく思はるればなり祭日 九月九日

社格 郷社(縣社)所在 的場村(明細帳に福原村とあり)(多可郡松井庄村大字福原)

式内社 天目一神社について 所在は゛大木村 (多可郡日野村大字大木)゛〈現 天目一神社(西脇市大木町)〉と記しています

【抜粋意訳】

天目一神社

祭神 天目一箇命

祭日 十一月八日

社格 村社所在 大木村 (多可郡日野村大字大木)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

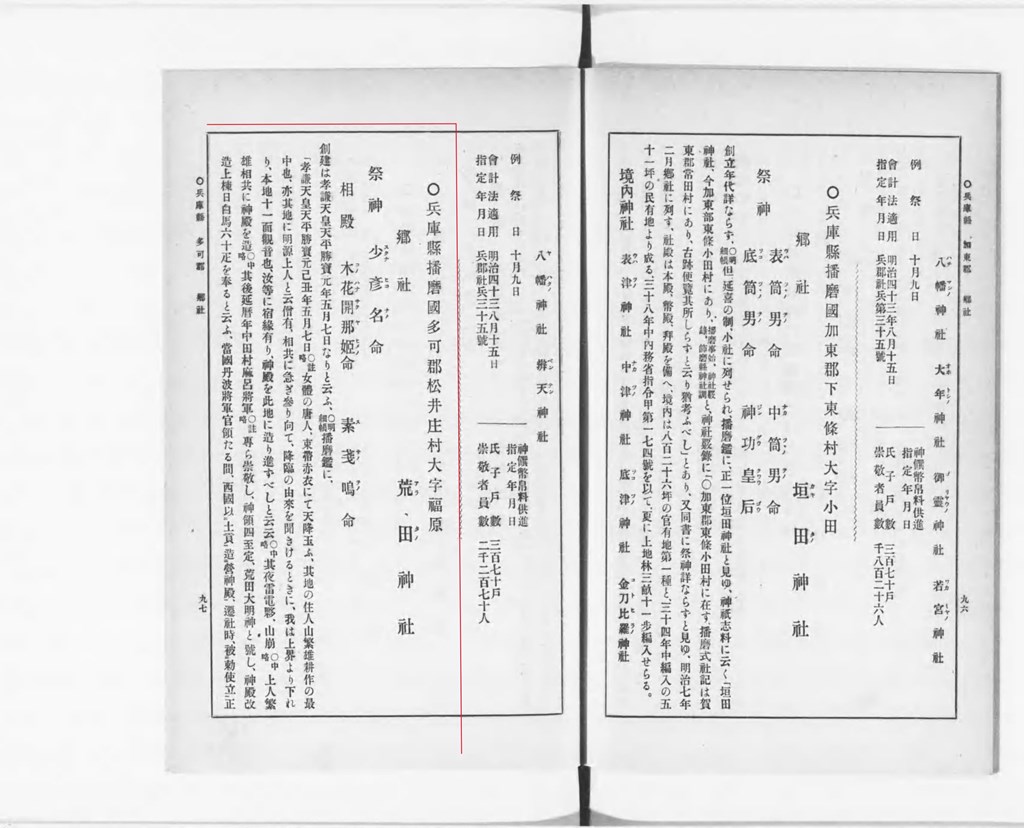

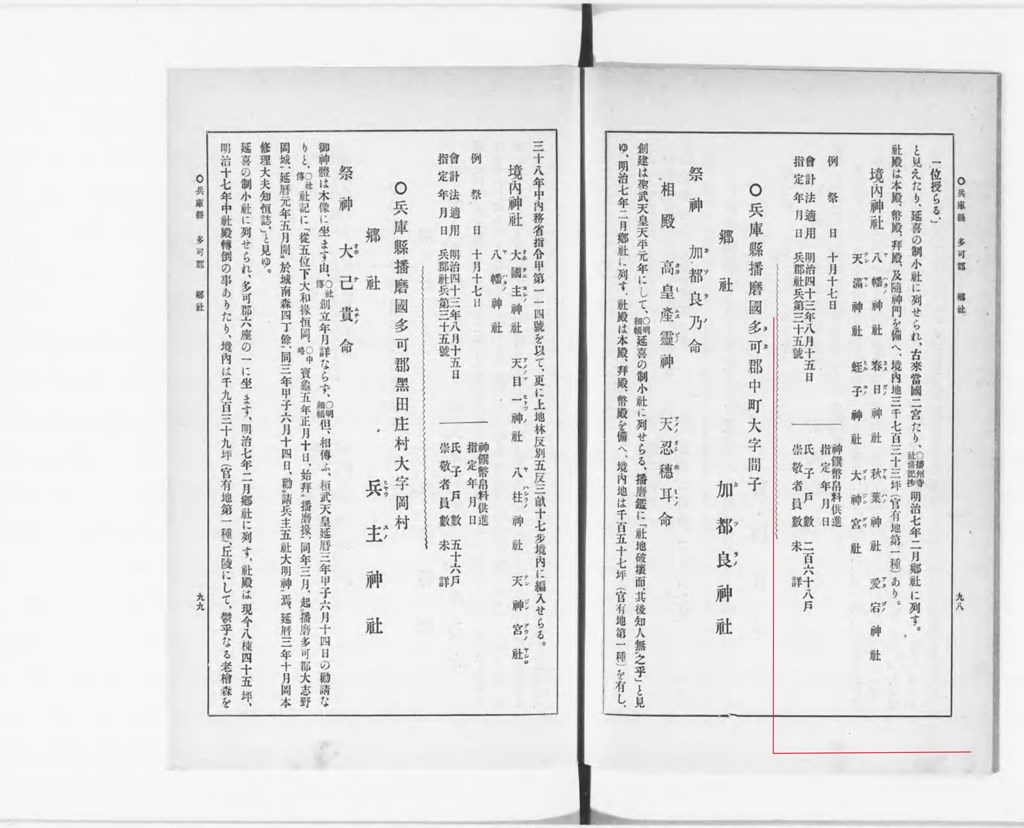

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

荒田神社(多可町加美区的場)について 式内社 荒田神社であるとして 創建は゛孝謙天皇 天平勝寶元年(749)五月七日なりと云ふ゛とし ゛本地十一面観音゛の神の降臨伝説を記し

十一面観音の本地仏が降臨したとしています 祭神は゛少彦名命゛と記しています

【抜粋意訳】

〇兵庫縣 播磨國 多可郡松井庄村大字福原

郷社 荒田(アラタノ)神社

祭神 少彦名(スクナヒコナノ)命

相殿 木花開那姫(コノハナサクヤヒメノ)命 素戔嗚(スサノヲノ)命

創建は 孝謙天皇 天平勝寶元年(749)五月七日なりと云ふ、

〇〔明細帳〕播磨鑑に、

「孝謙天皇 天平勝實元己丑年五月七日〔〇註略〕女體の唐人、束帯赤衣にて天降玉ふ、其地の住人 山繁雄 耕作の最中也、亦其地に明源上人と云僧有、相共に急ぎ参り向て、降臨の由來を聞きけるときに、我は上界より下れり、本地十一面観音也、汝等に宿緣有り、神殿を此地に造り進ずべしと云云〔〇中略〕其夜雷電夥、山崩〔〇中略〕上人繁雄相共に神殿を造〔〇中略〕其後延暦年中 田村麻呂將軍〔〇註略〕專ら崇敬し、神領四至定、荒田大明神と號し、神殿改造上棟日 白馬六十疋を奉ると云ふ、當國丹波將軍官領たる間、西國以ニ土貢造営神殿、遷社時、被ニ勅使立 正一位授らる、」

と見えたり、延喜の制小社に列せられ、古來當國二宮たり、〔〇播州寺社舊記鈔〕

明治七年二月郷社に列す。

社殿は本殿、幣殿・拜殿・及随神門を備へ、境内地三千七百三十三坪 (官有地第一種 )あり。

境内神社

八幡神社 春日神社 秋葉神社 愛宕神社

天満神社 蛭子神社 大神宮社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

荒田神社(多可町加美区的場)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.