荒穂神社(あらほじんじゃ)は 由緒が古く格式の高い古社です『日本三代実録(901 AD.)』に゛荒穂天神゛の名で神階昇叙の記事がみえ 『延喜式神名帳(927 AD.)』に゛肥前國 基肄郡 荒穂神社(あらほの かみのやしろ)゛と所載の社です 創建は 民俗学上の原初は 基肄山山頂の玉々石を盤座として農業に恵みを与え 豊穣をもたらす 自然神・産霊神であるとされます

Please do not reproduce without prior permission.

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

荒穂神社(Araho shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

佐賀県三養基郡基山町宮浦2050

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)

《合》住吉大神,春日大神,五十猛命,加茂大神,八幡大神,宝満大神

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

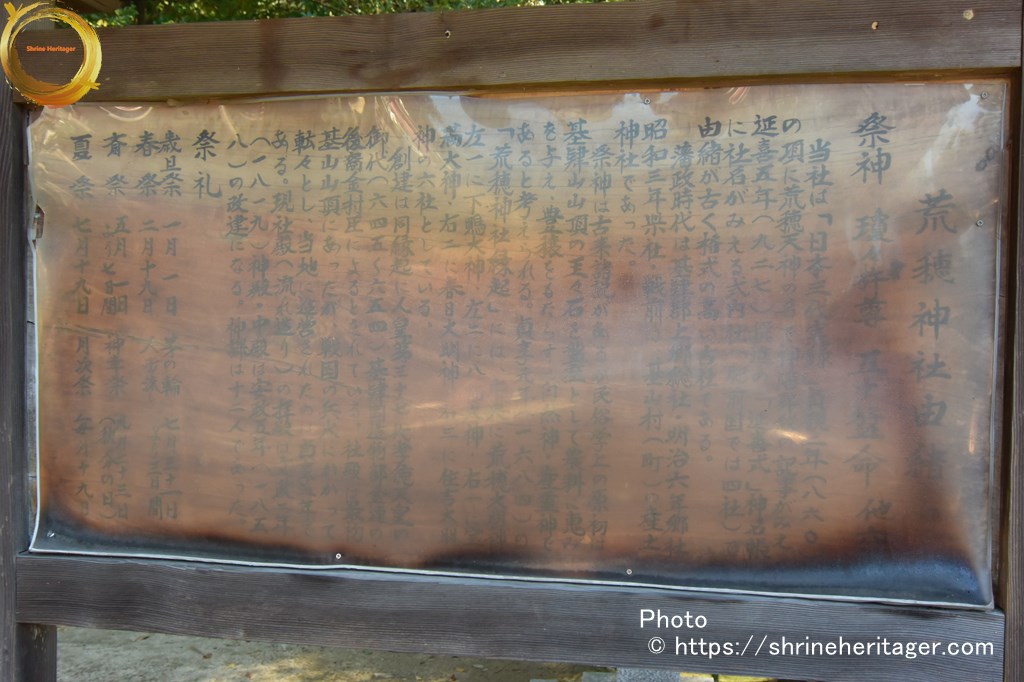

荒穂神社由緒

祭神 瓊々杵尊 五十猛命 他六社

当社は「日本三代実録」貞観二年(八六〇) の項の荒穂天神の名で神階昇叙の記事がみえ、 延喜五年(九二七)撰進の「延喜式」神名帳 に社名がみえる式内社(肥前国では四社)で 由緒が古く格式の高い古社である。

藩政時代は基肄郡上郷総社・明治六年郷社 昭和三年県社・戦前は、基山村(町)の産土 神社であった。

祭神は古来諸説があるが民俗学上の原初は 基肄山山頂の玉々石を盤座として農業に恵み を与え、豊穣をもたらす、自然神・産霊神で あると考えられる。貞享元年(一六八四)の 「荒穂神社縁起」には、中央に荒穂大明神 左一に下鴨大神、左二に八幡大神、右一に宝 満大神、右二に春日大明神、右三に住吉大明神の六社としている。

創建は同縁起に人皇第三十七代孝徳天皇の 御代(六四五~六五四)基肄国造物部金連の 後裔金村臣によるとされている。社殿は最初 基山山頂にあったが、戦国の兵火にかかって 転々とし、当地に造営されたのは貞享二年で ある。現社殿(流れ造り)の拝殿は文政二年 (一八一九)神殿・中殿は安政五年(一八五 八)の改建になる。神課は十二人であった。

祭礼

歳旦祭 一月一日

春 祭 二月十九日

斎 祭 五月一日より七日間

夏 祭 七月十九日

茅の輪 七月三十一日より

人形流し 三日間

神幸祭 九月二十三日(秋分の日)

月次祭 毎月十九日現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

荒穂神社

瓊瓊杵尊 ほか六社

由緒が古く、格式も高かった古社。

「日本三代実録」貞観2年(860)の頃に、荒穂天神の名で神階昇叙の記事がみえ、延喜5年(927)撰進の「延喜式」神名帳に社名がみえるいわゆる式内社(肥前国では4社)である。藩政時代は基肄郡上郷総社。明治6年郷社、昭和15年県社。戦前は基山村(町)産土神社とされていたが、現氏子は第4区・旧第3区の全戸。

祭神については古来諸説があるが、民俗学上は原初は基肄山山頂のタマタマ石を磐座として農耕に恵みを与え豊穰をもたらす自然神・産霊神であると考えられている。

貞享元年(1684)に書き上げの「荒穂神社縁起」においては、中 荒穂大明神、左一 下鴨大神、左二 八幡大神、右一 宝満大神、右二 春日大明神、右三 住吉大明神、以上六社としている。(現在は五十猛命を加えている。)創建については同縁起は、人皇第37代孝徳天皇の御代(645~654)松津(基肄)国造物部金連の末裔金村臣によるとしている。

社殿は最初、基山山頂にあったが、戦国の兵火にかかって転々とし、現在地に造営されたのは貞享2年である。現社殿(流れ造り)は、拝殿は文政2年(1819)、社殿・中殿はともに安政5年(1858)の改建になる。

神課は12人であった。

現行祭礼

1月1日元旦祭、2月19日春祭、7月19日夏祭、8月1日茅の輪・人形流し、秋分の日御神幸祭。神幸

江戸時代には祭礼日も多く、神幸は年3回行われていた。現在は年1回秋分の日に行われる。その日未明、神輿・供奉行列は本宮を発ち、御旅所の御仮殿に下る。ここで正午から神事、続いて芸能が奉納されたあと還幸、夕刻、再び芸能が奉納される。

供奉行列は以前より簡略化されているが、芸能は奉納各地区の人々の誠意と基山町民俗芸能保存会の尽力により、つぎのとおり維持、奉納されている。

災払い(仁蓮時)、風流(西長野)、獅子舞(向平地・引地・辻・田中・一井木・水上)、狭箱、羽熊(不動時・南谷・才ノ上・旧陣屋) 〔供奉〕 楽(木山口)、御鉄砲(秋光・千塔)。境内社 合祀社

名木・古木

ムクノキ(160年) クスノキ(410年) ヒノキ(260年) ヤマモガシ(110年) ※(樹齢推定)基山町公式HPより

https://www.town.kiyama.lg.jp/kiji0031991/index.html

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・本殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・狛犬・覚恵上人修行之地

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・伝説の石

Please do not reproduce without prior permission.

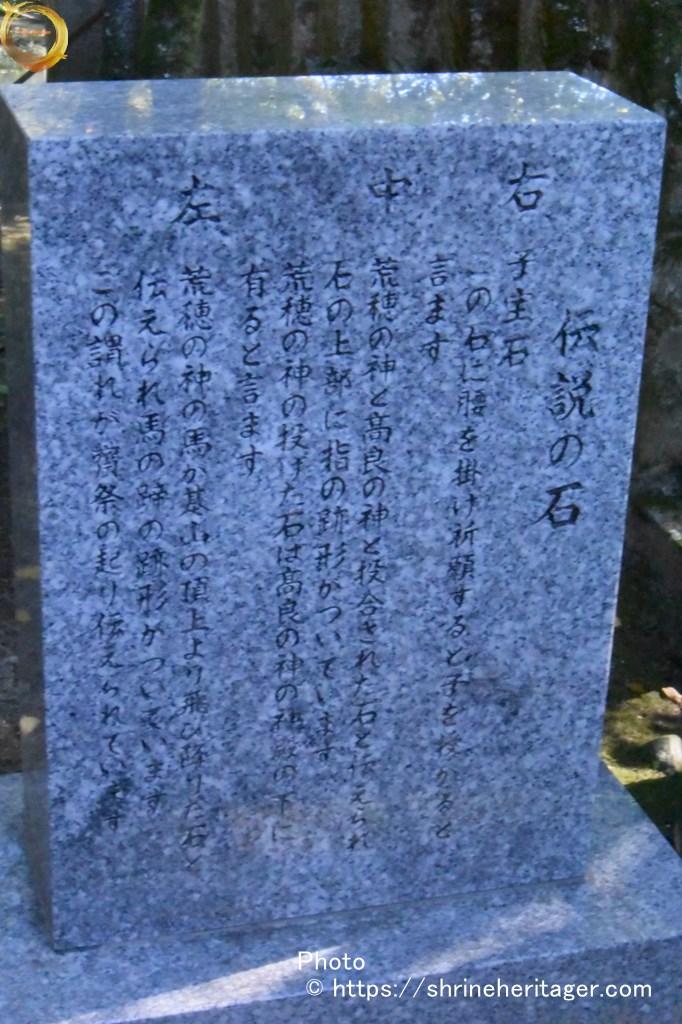

伝説の石

右 子宝石

この石に腰を掛け祈願する と子が授かると言ます

中 荒穂の神と高良の神の投合された石と伝えられ 石の上部に指の跡形がついてゐます

荒穂の神の投げた石は高良の神の神殿下に有ると言ます左 荒穂の神の馬が基山の頂上より飛降りた石と伝えられ馬の蹄の跡形がついています

この謂れが斎祭の起りと伝えられています

現地石碑文より

Please do not reproduce without prior permission.

・注連柱

Please do not reproduce without prior permission.

・二の鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

・一の鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・タマタマ石(麗々石・玉々石・霊々石)基山の山頂〈荒穂神社 旧鎮座地〉

祭神について 古来諸説があり

民俗学上では 基肄山(基山)山頂のタマタマ石〈花崗岩の巨石〉を゛磐座(いわくら)゛とした荒穂天神を自然神・産霊神であろうとします

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

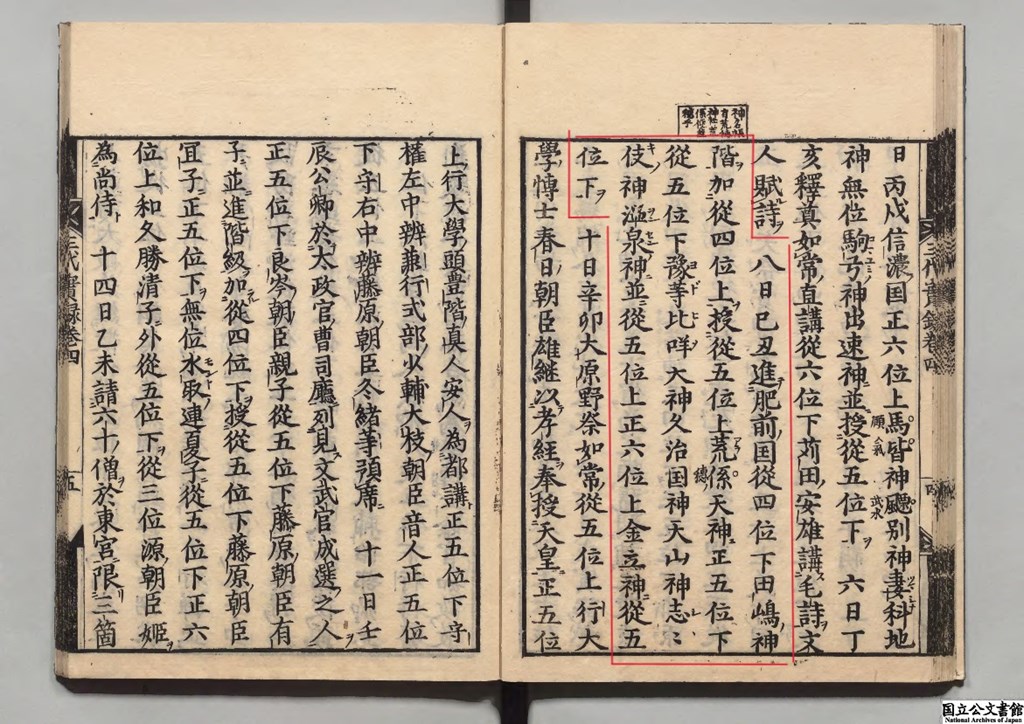

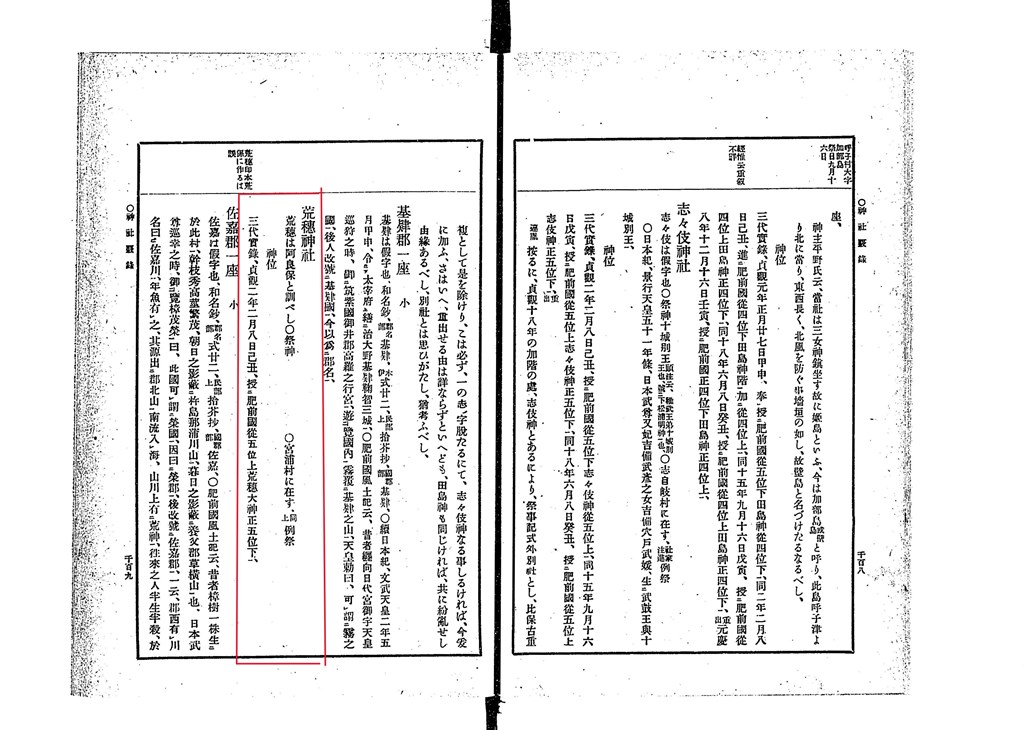

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

゛荒穗(アラホ)天神゛として 神階の奉授が記されています

【抜粋意訳】

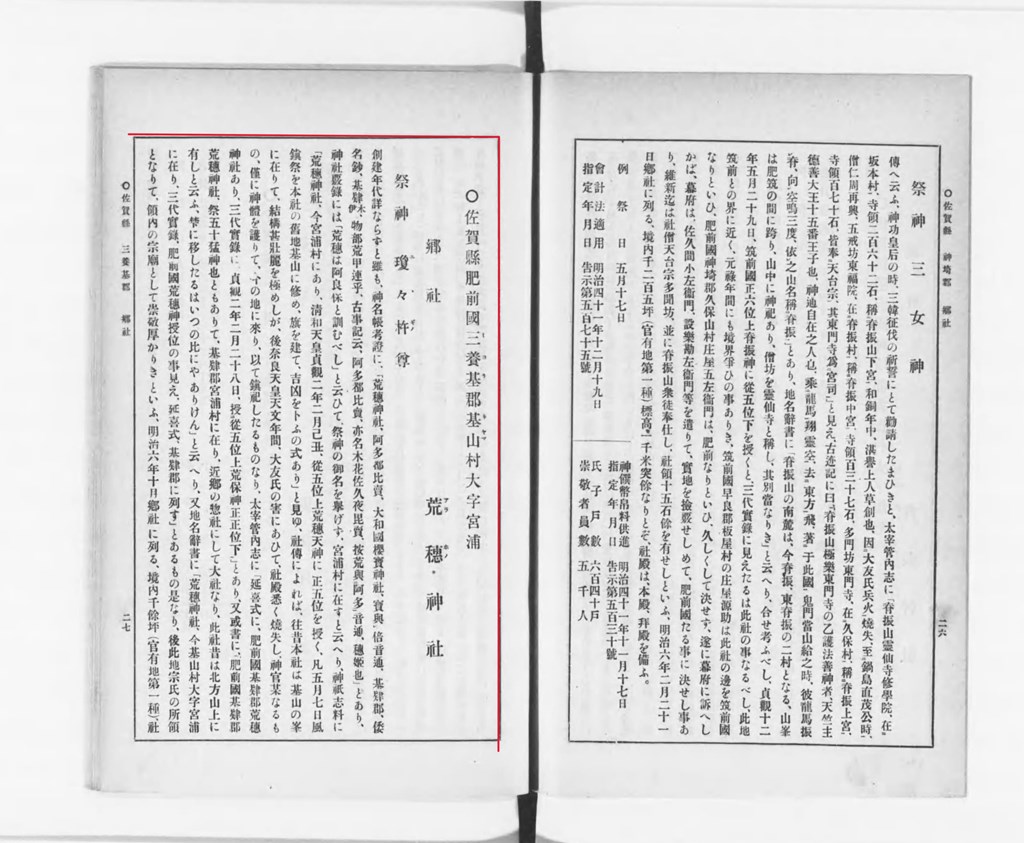

卷四 貞觀二年(八六〇)二月八日己丑

○八日己丑

進て 肥前國 從四位下 田嶋神に 階(クライ)を加に從四位上を

授に 從五位上 荒穗(アラホ)天神に 正五位下

從五位下 豫等比咩(ヨドヒメ)大神 久治國神 天山神 志志岐神 温泉神に 並從五位上

正六位上 金立神に從五位下を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

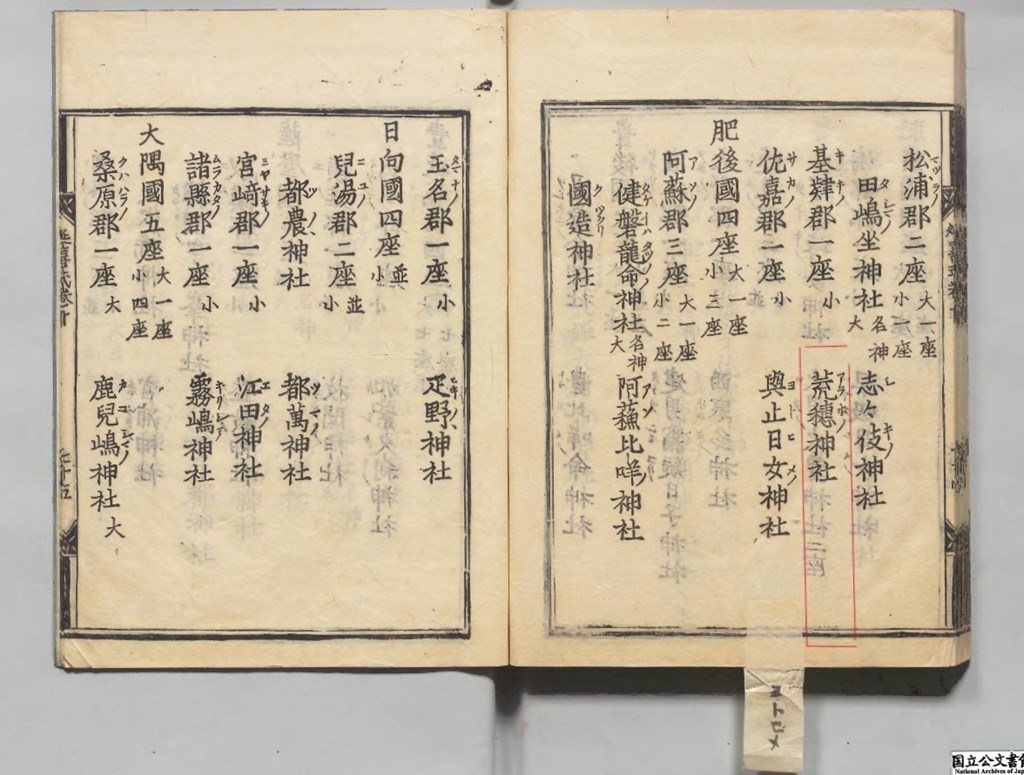

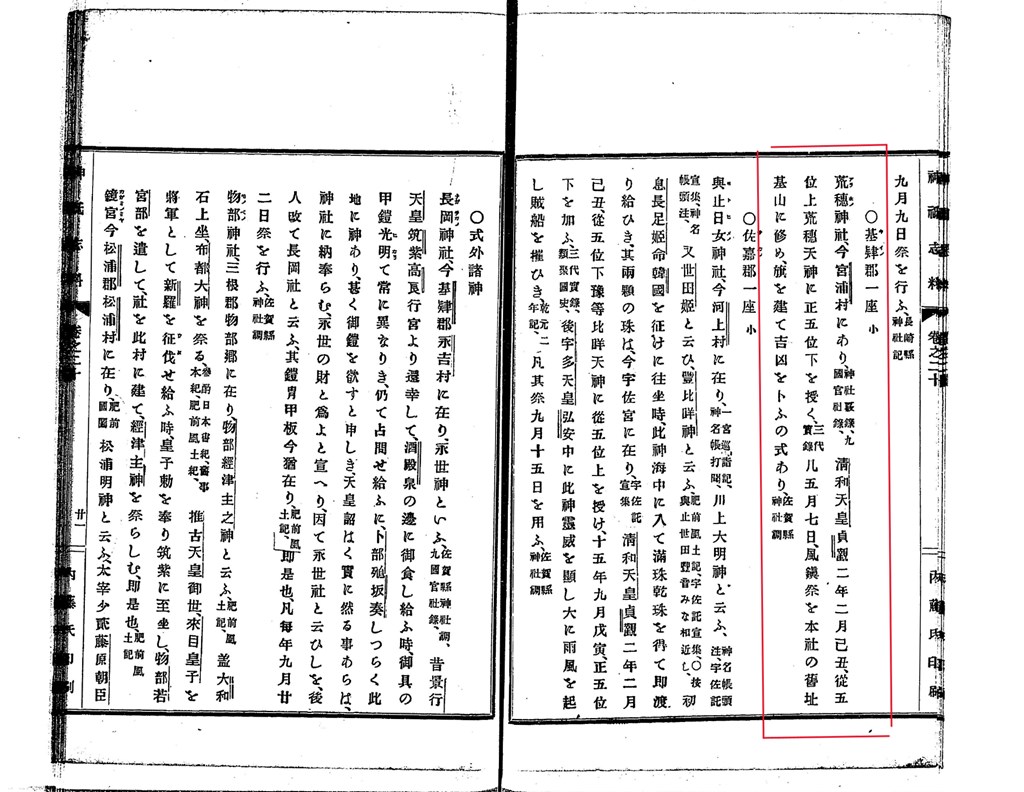

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載

(Engishiki Jimmeicho)This record was completed in December 927 AD.

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)西海道 107座…大38・小69[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)肥前國 4座(大1座・小3座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)基肄郡 1座(小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 荒穂神社

[ふ り が な ](あらほの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Araho no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『延喜式神名帳(927 AD.)』所載の社 肥前國 基肄郡 荒穂神社(あらほの かみのやしろ)の論社

創建については 貞享元年(1684)に書き上げの『荒穂神社縁起』は 人皇第37代孝徳天皇の御代(645~654)松津(基肄)国造物部金連の末裔金村臣によるとしている

社殿は最初 基山山頂にあったが 戦国の兵火にかかって転々とし 現在地に造営されたのは貞享2年である

祭神については古来諸説があるが 民俗学上は原初は基肄山山頂のタマタマ石を磐座として農耕に恵みを与え豊穰をもたらす自然神・産霊神であると考えられている

・荒穂神社(基山町宮浦)

・タマタマ石(麗々石・玉々石・霊々石)基山の山頂

〈荒穂神社 旧鎮座地〉

【神社にお詣り】(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR鹿児島本線 基山駅から県道300号経由で北西へ約3.1km 車8分程度

県道300号沿い 基山の南麓にある宮浦字宮脇に鳥居が立ちます

荒穂神社(基山町宮浦)に参着

一礼をして鳥居をくぐり まっすぐに伸びる参道の先には 社殿が建ち その奥には基山が聳えます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

基山の山頂から 荒穂神社 参道 鳥居と真南に延びています

Please do not reproduce without prior permission.

階段を上がると 二の鳥居が立ちます

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 二の鳥居と注連柱をくぐり

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

左手は舞台だろうか

Please do not reproduce without prior permission.

その先には手水舎があり 清めます

一段高い境内地に社殿が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には 幣殿 本殿が続いています

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

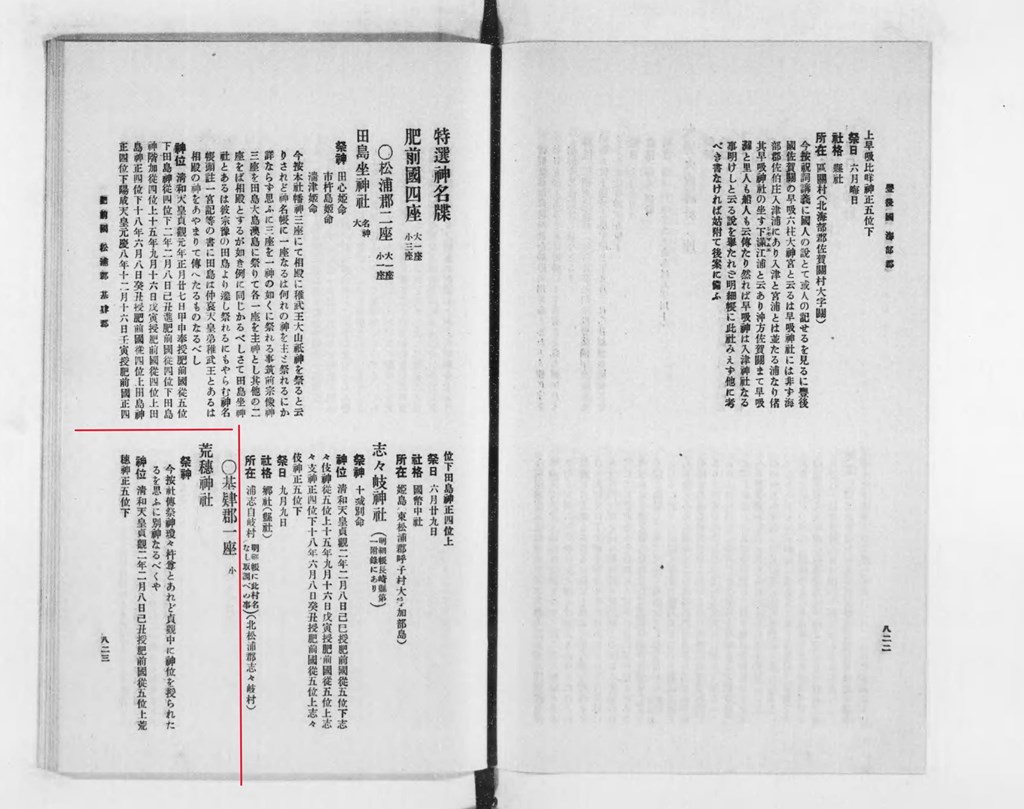

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 荒穂神社について 所在は゛宮浦村に在す゛〈現 荒穂神社(基山町宮浦)〉とし

六国史『三代實錄』に神位の奉授が記される式内社と記しています

祭神については 記されていません

【抜粋意訳】

荒穂神社

荒穂は 阿良保と訓べし

〇祭神

〇宮浦村に在す

例祭神位

三代實錄、貞観二年二月八日己丑、授ニ肥前國從五位上 荒穗大神正五位下、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 荒穂神社について 所在は゛今 宮浦村にあり゛〈現 荒穂神社(基山町宮浦)〉とし

旧跡について゛本社の舊址 基山゛と記しています

【抜粋意訳】

荒穂(アラホノ)神社

今 宮浦村にあり、〔神社覈録、國官社録〕

清和天皇貞観二年二月已丑、從五位上荒穂天神に正五位下を授く、〔三代実録〕

凡五月七日、風鎭祭を本社の舊址 基山に修め、旗を建て吉凶を卜ふの式あり、〔佐賀縣神社調〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 荒穂神社について 所在は゛宮浦村゛〈現 荒穂神社(基山町宮浦)〉とし

六国史『三代實錄』に神位の奉授が記される式内社と記しています

祭神については 瓊瓊杵尊とされいるが 別の神ではないだろうか と記しています

【抜粋意訳】

荒穂神社

祭神

今按 社傳 祭神瓊々杵尊とあれど貞観中に神位を授られたるを思ふに別神なるべくや神位

清和天皇 貞観二年二月八日己丑 授肥前國從五位上荒穂神正五位下祭日 五月七日

社格 郷社所在 宮浦村 (三養基郡基山村大字宮浦 )

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

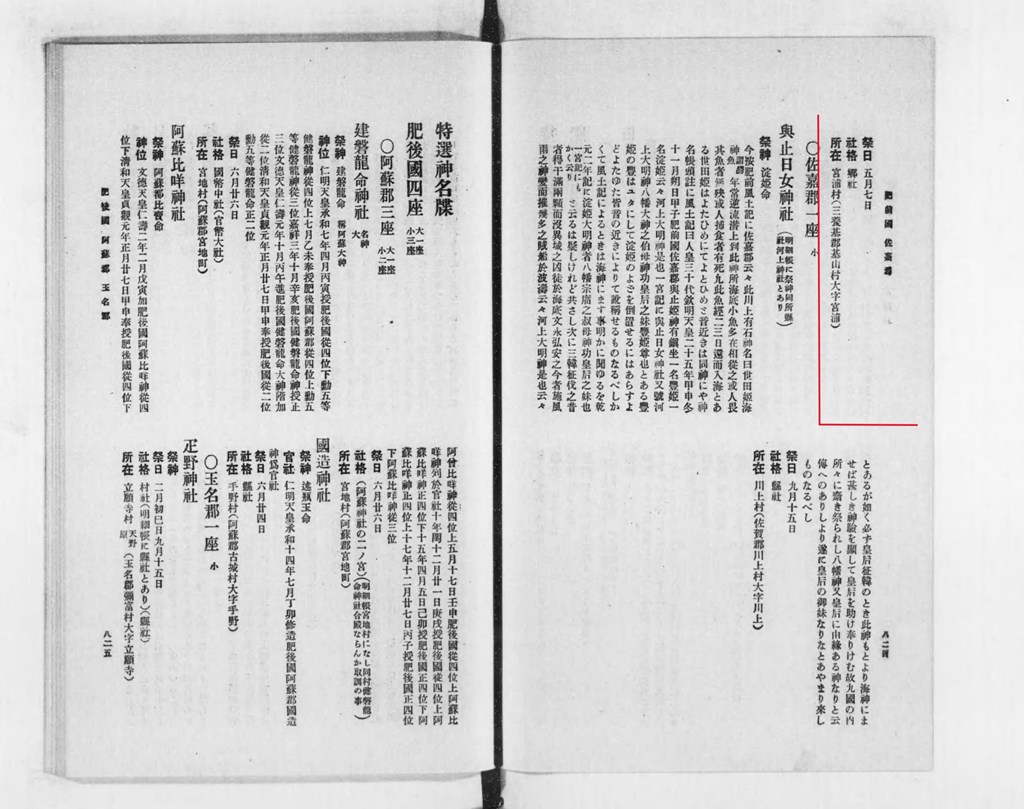

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

【抜粋意訳】

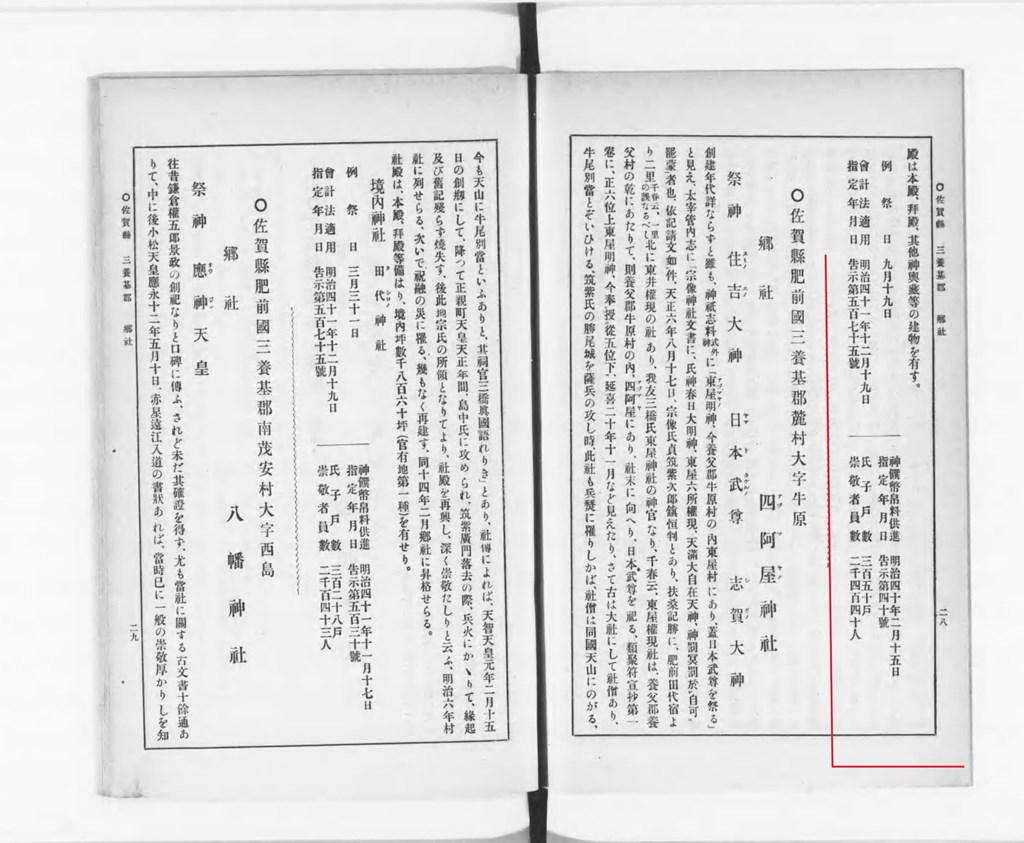

〇佐賀縣 肥前國 三養基(ミヨキ)郡基山(キヤマ)村大字宮浦

荒穂(アラホノ)神社

祭神 瓊々杵(ニニギノ)尊

創建年代詳ならずと雖も、

神名帳考証に、「荒穂神社。阿多都比賣、大和國櫻実神社、實與倍音通、基肄郡、倭名鈔、基肄(木伊)、物部荒甲連乎、古事記云、阿多都比賣、亦名 木花佐久夜毘賣、按荒與阿多音通、穂姫也」とあり、

神社覈録には「荒穂は阿良保と訓むべし」と云ひて、祭神の御名を挙げず、宮浦村に在すと云へり、

神祇志料に「荒穂神社、今宮浦村にあり、清和天皇貞観二年二月己丑、從五位上荒穂天神に正五位を授く、凡五月七日風鎮祭を本社の舊地基山に修め、旗を建て、吉凶をトふの式あり」と見ゆ、社傳によれば、往昔本社は基山の峯に在りて、結構甚壮麗を極めしが、後奈良天皇天文年間、大友氏の害にあひて、社殿悉く焼失し、神官某なるもの、僅に神体を護りて、今の地に来り、以て鎮祀したるものなり、

太宰管内志に「延喜式に、肥前國基肄郡荒穂神社あり、三代実録に貞観二年二月二十八日、授從五位上荒保神正正位下」とあり、

又或書に、肥前國基肄郡荒穂神社、祭五十猛神也ともありて、基肄郡宮浦村に在り、近郷の惣社にして大社なり、此社昔は北方山上に有しと云ふ、麓に移したるはいつの比にやありけん」と云へり、又地名辞書に「荒穂神杜、今基山村大字宮浦に在り、三代実録、肥前国荒穂神授位の事見え、延喜式、基肄郡に列す」とあるもの是なり、後此地宗氏の所領となりて、領内の宗廟として崇敬厚かりきといふ、

明治六年十月郷社に列る、境内千余坪(官有地第一種)、社殿は本殿、拝殿、其他神輿殿等の建物を有す。

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』下,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088313

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』下,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088313

荒穂神社(基山町宮浦)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.