飽富神社(あきとみじんじゃ)は 第二代 綏靖天皇元年創建と云う 古代の中央豪族 飫富(おふ)氏にちなんだ社名「飫富神社」であったが文字の誤伝から「飯富(いいとみ)神社」「飽富(あきとみ)神社」と代わったと云う 『三代實録』には 飯富ノ神と記され 『延喜式』には 上緫國 望陀郡 飫富神社(おふのかみのやしろ)と記されます

Please do not reproduce without prior permission.

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

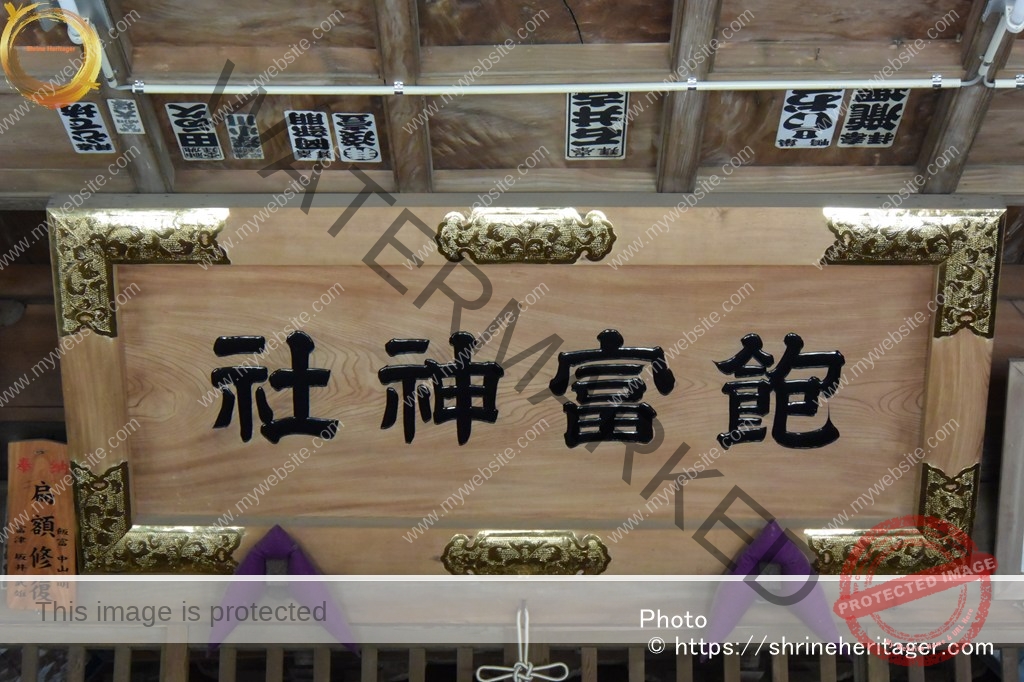

飽富神社(Akitomi shrine)

【通称名(Common name)】

・飫富宮(おふのみや)

【鎮座地 (Location) 】

千葉県袖ケ浦市飯富字東馬場2863

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》倉稲魂命(うかのみたまのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

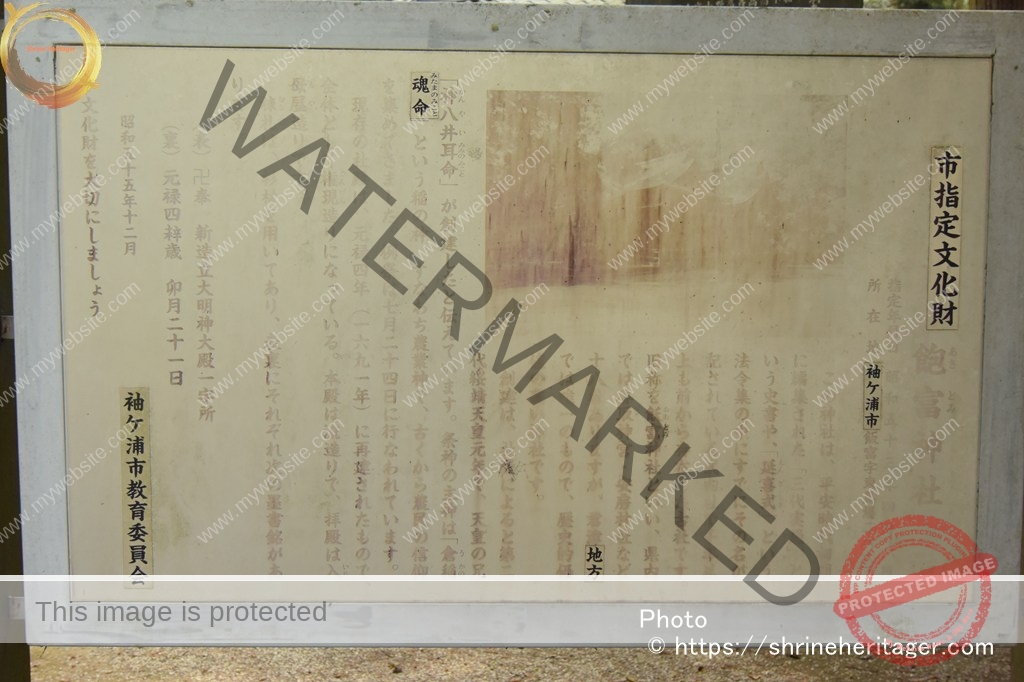

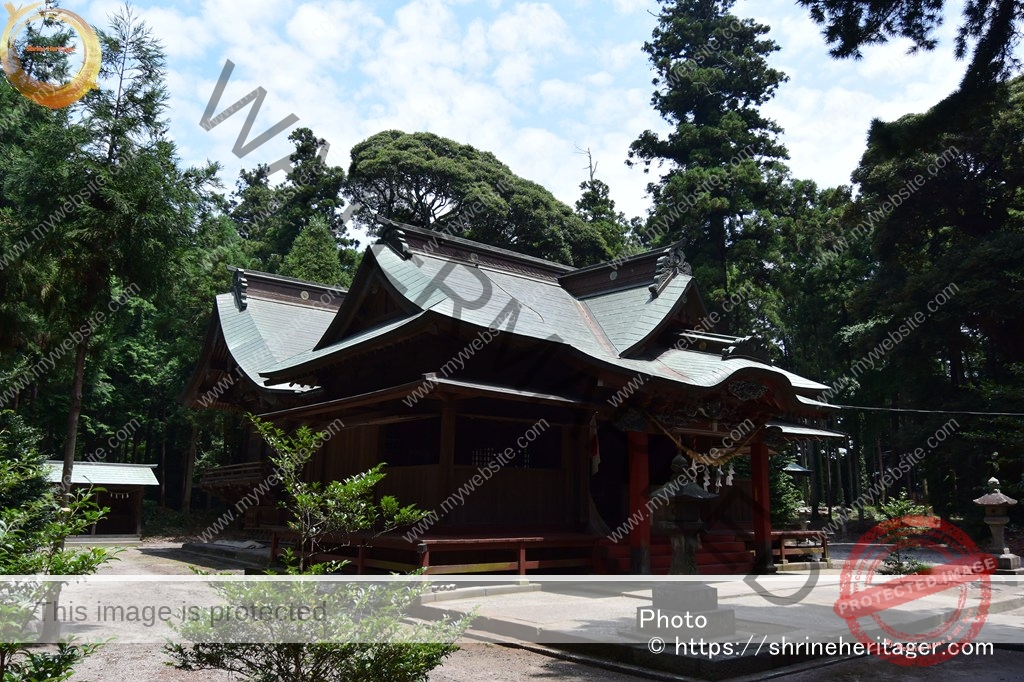

市指定文化財 飽富(あきとみ)神社

指定年月日 昭和五十三年四月一日

所 在 地 袖ヶ浦市飯富字東馬場二八六三この神社は、平安時代初期に編集された「三代実録」という史書や、「延喜式」という法令集の中にすでにその名が記されている式内社で 千年以上も前から存在した古社です。

旧称を飫富(おおとみ)神社といい、県内では香取神宮・安房神社など十八社ありますが、君津地方では唯一のもので、歴史的価値の高い神社です。創建は、社伝によると第二代 綏靖天皇 元年で、天皇の兄「神八井耳命(かんやいみみのみこと)」が創建したと伝えています。祭神の主神は「倉稲魂命(うかのみたまのみこと)」という稲の神、すなわち農業神で、古くから農民の信仰を集めてきました。 例祭は七月二十四日に行われています。

現存の社殿は、元禄四年(一六九一年)に再建されたもので、全体として権現(ごんげん)造りになっている。 本殿は流造りで、拝殿は入母屋(いりもや)造りです。

棟札(むなふだ)は、杉材を用いてあり、表裏にそれぞれ次の墨書銘があります。

(表) 卍奉 新造立大明神大殿一字所

(裏) 元禄四年歳 卯月二十一日昭和五十五年十二月 袖ヶ浦市教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

由緒

綏靖天皇 元年、皇兄 神八井耳命が創始したと伝える。

『延喜式』の「神名上」に、上総国五座のうち望陀郡一座 飫富宮と記載され、明治5年、県社に列せられる。天慶2年の平将門の乱により坂東の地は荒廃し、朱雀天皇はこれを憂えて、勅使を送り神剣を奉納し兵乱鎮定を祈願した。

例祭は毎年6月初午の日(現在7月24日)に行われ、文政11年以降は氏子八か村が交替で神輿を担ぐ。この祭礼は天延3年、上総国に疫病がはやったとき、時の上総国の国司 源頼光によって執り行われたものである。また、千葉県指定無形民俗文化財である「飽富神社の筒粥神事」は毎年1月14日の夜から15日未明にかけて行われている。

※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・飽富神社 社殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・飽富神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・境内社について

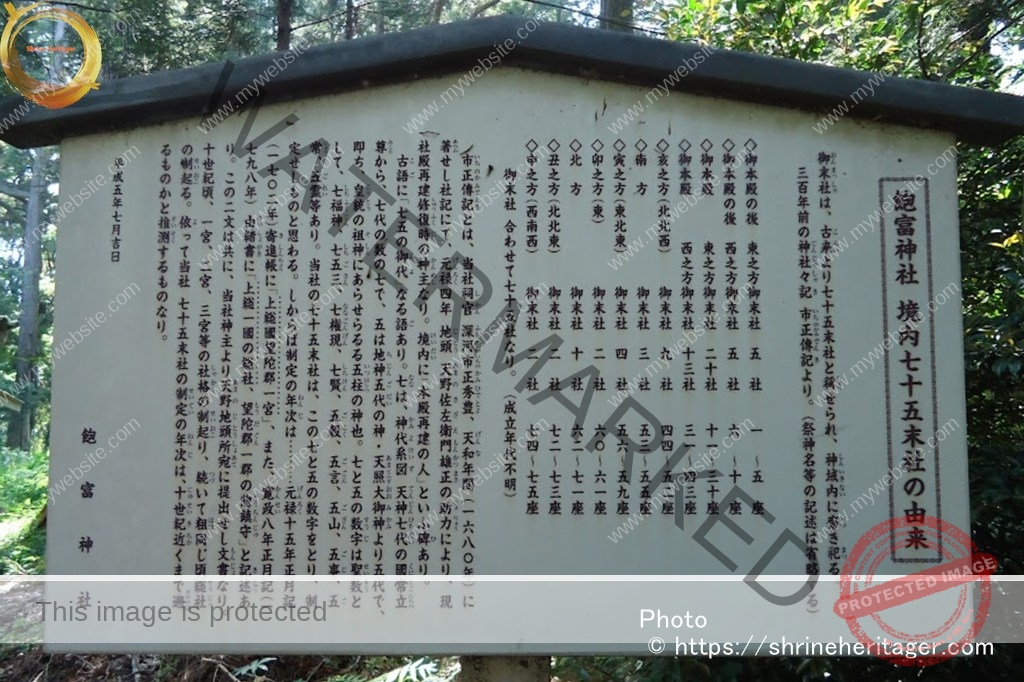

末社は 古来より75末社と称し 神域内に斉き祀る 市正伝記(1680頃)より

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

飽富神社 境内七十五末社の由来

御末社(おんまっしゃ)は、古来より七十五末社と稱せられ、神域内(しんいきない)に齋き祀る。

三百年前の神社々記(じんじゃしゃき)市正傅記(いちのかみでんき)より。(祭神名等の記述は省略する)

◇御本殿の後 東之方御末社 五 社 一 ~五座

◇御本殿の後 西之方御末社 五 社 六 ~十座

◇御本殿 東之方御末社 二十社 十一~三十座

◇御本殿 西之方御末社 十三社 三一~四三座

◇亥之方(北北西) 御末社 九 社 四四~五二座

◇南方 御末社 三 社 五三~五五座

◇寅之方(東北東) 御末社 四 社 五六~五九座

◇卯之方(東) 御末社 二 社 六〇~六一座

◇北方 御末社 十 社 六二~七一座

◇丑之方(北北東) 御末社 二 社 七二~七三座

◇申之方(西南西) 御末社 二 社 七四~七五座御末社合わせて七十五社なり。(成立年代不明)

市正傅記(いちのかみでんき)とは、当社 祠官(しかん)深河市正秀豊(ふかがわいちのかみひでとよ)、天和(げんな)年間(一六八〇年)に著(あらわ)せし社記にて、元禄(げんろく)四年 地頭(じとう)天野佐左衛門雄正(あまのさざえもんかつまさ)の助力(じょりょく)により、現社殿再建修復時の神主なり。境内に「本殿再建の人」といふ碑あり。

古語(こご)に「七五の御代(みよ)」なる語(ご)あり。七(なな)は、神代系図(かみよけいず)天神七代(てんじんひちだい)の國常立尊(くにとこたちのみこと)から、七代の数の七で、五は地神五代(ちじんごだい)の神・天照大御神(あまてらすおおみかみ)より五代で、即ち、皇統(こうとう)の祖神(そしん)にあらせらるる五柱の神也。

七と五の数字は聖数(せいすう)として、七福神(しちふくじん)、七五三(しちごさん)、七権現(ななごんげん)、七賢(しちけん)、五穀(ごこく)、五言(ごげん)、五山(ござん)、五事(ごじ)、五常(ごじょう)、五霊(ごれい)等あり。当社の七十五末社は、この七と五の数字をとり、制定せしものと思わる。

しからば制定の年次(ねんじ)は…元禄(げんろく)十五年正月記(一七〇二年)寄進帳(きしんちょう)に「上総國望陀郡一宮」、また、寛政(かんせい)八年正月記(一七九八年)由緒書(ゆいしょき)に「上総一國の総社、望陀郡(もうだぐん)一郡の惣鎮守(そうちんじゅ)」と記述あり。この二文は共に、当社神主より天野地頭所(あまのじとうしょ)宛に提出せし文書(もんじょ)なり。

十世紀頃、一宮、二宮、三宮等の社格(しゃかく)の制 起り、続いて粗(ほぼ)同じ頃 総社(そうじゃ)の制 起る。依って当社 七十五末社の制定の年次は、十世紀近くまで遡(さかのぼ)るものと推測するものなり。平成五年七月吉日 飽富神社

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・参道・狛犬

Please do not reproduce without prior permission.

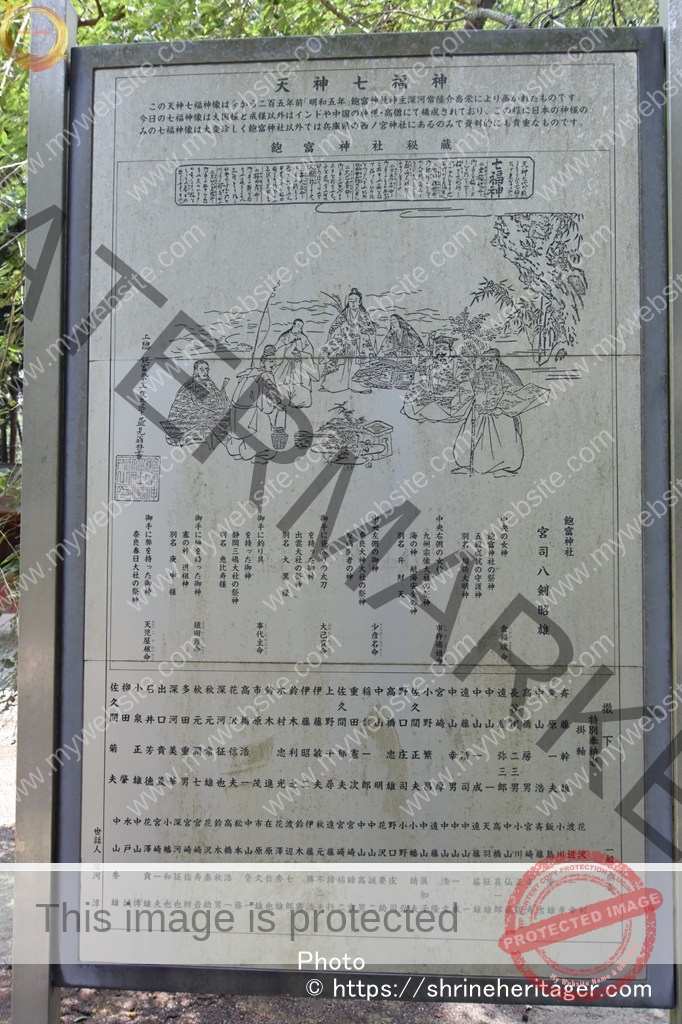

・天神七福神の案内板

天神七福神

この天神七福神像は今から二百五年前「明和五年」飽富神社 神主 深河常陸介喬栄により画かれたものです。

今日の七福神像は大国様と戎様以外はインドや中国の神様・高僧にて構成されており、この様に日本の神様のみの七福神像は大変珍しく飽富神社以外では兵庫県の西ノ宮神社にあるのみで資料的にも貴重なものです。飽富神社 宮司 八剣昭雄

中央の女神 倉稲魂命(うかのみたまのみこと)

中央右側の女神 市杵嶋姫命(いちきしまひめのみこと)

中央左側の御神 少彦名命(すくなひこなのみこと)

御手に袋入りの太刀 大己貴命(おおなむちのみこと)

御手に釣り具 事代主命(ことしろぬしのみこと)

御手に榊を持った御神 猿田彦命(さるたひこのみこと)

御手に幣を持った御神 天児屋根命(あめのこやねのみこと)現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

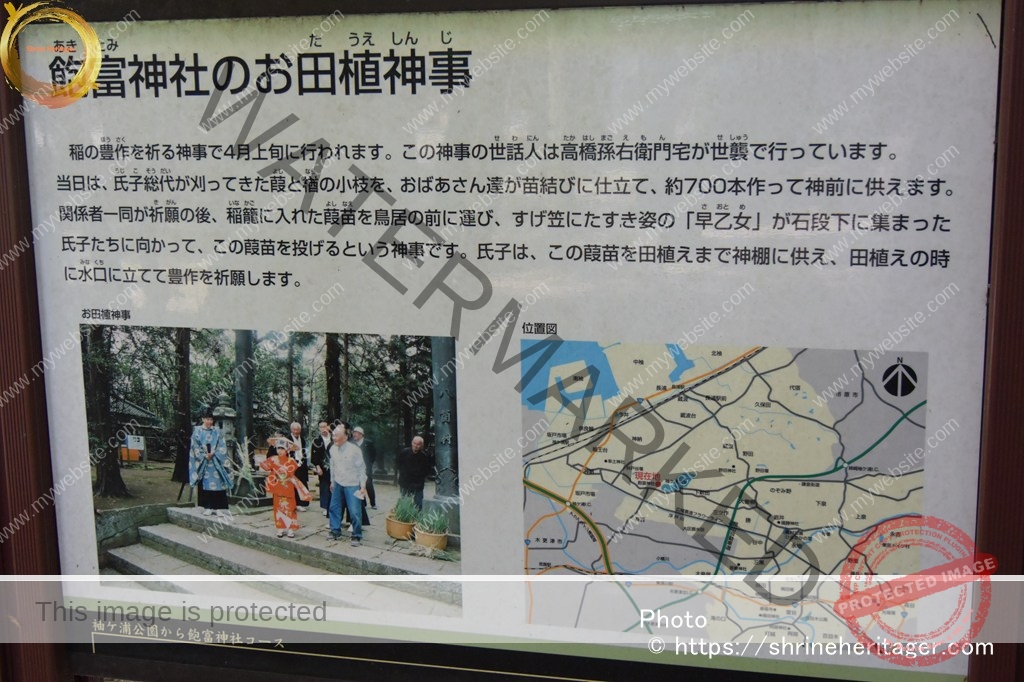

・お田植神事の案内板

飽富(あきとみ)神社のお田植神事(たうえしんじ)

稲の豊作(ほうさく)を祈る神事で4月上旬に行われます。この神事の世話人(せわにん)は高橋孫右衛門(たかはしまごえもん)宅が世襲(せしゅう)で行っています。

当日は、氏子総代(うじこそうだい)が刈ってきた葭(よし)と楢(なら)の小枝を、おばあさん達が苗結びに仕立て、約700本作って神前に供えます。

関係者一同が祈願(きがん)の後、稲籠(いなかご)に入れた葭苗(よしなえ)を鳥居の前に運び、すげ笠にたすき姿の「早乙女(さおとめ)」が石段下に集まった氏子たちに向かって、この葭苗を投げるという神事です。氏子は、この葭苗を田植えまで神棚に供え、田植えの時に水口(みなくち)に立てて豊作を祈願します。現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

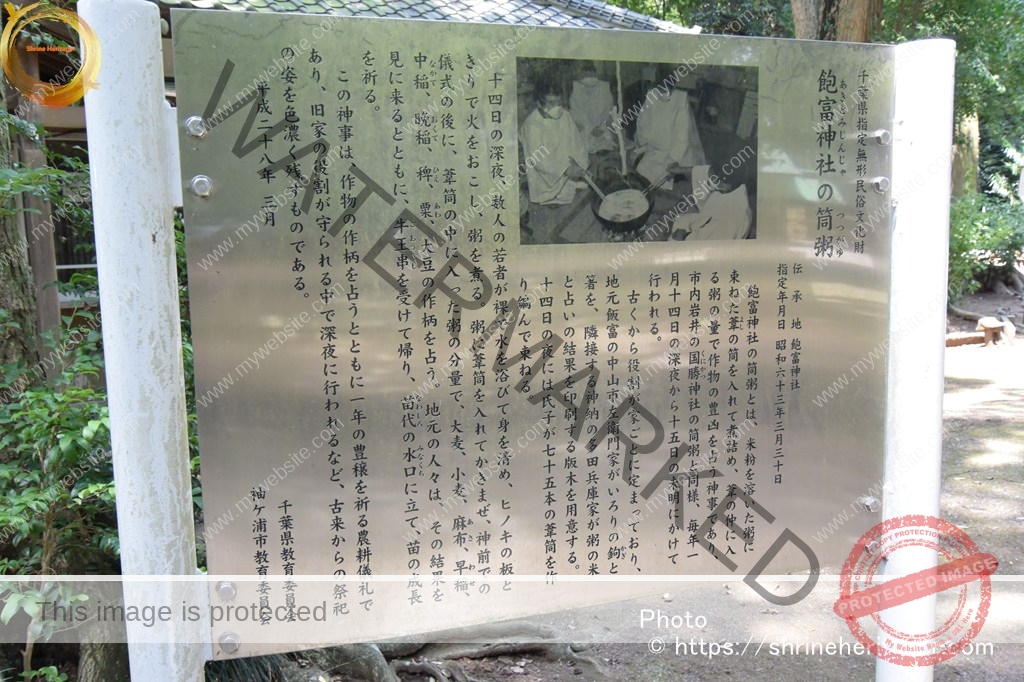

・筒粥の説明板

千葉県指定無形民俗文化財 飽富神社(あきとみじんじゃ)の筒粥(つつがゆ)

伝 承 地 飽富神社

指定年月日 昭和六十三年三月三十日飽富神社の筒粥とは、米粉を溶いた粥に束ねた葦(よし)の筒を入れて煮詰め、葦の仲に入る粥の量で作物の豊凶を占う神事であり、市内岩井の国勝(くにかつ)神社の筒粥と同様、毎年一月十四日の深夜から十五日の未明にかけて行われる。

古くから役割が家ごとに定まっており、地元 飯富の中山市左衛門家がいろりの鉤(かぎ)と箸を、隣接する神納の多田兵庫家が粥の米と占いの結果を印刷する版木を用意する。

十四日の夜には氏子が七十五本の葦筒を作り編んで束ねる。十四日の深夜、数人の若者が裸で水を浴びて身を清め、ヒノキの板ときりで火をおこし、粥を煮る。粥に葦筒を入れてかきまぜ、神前での儀式の後に、葦筒の中に入った粥の分量で、大麦、小麦、麻布(あさ)、早稲(わせ)、中稲(なかて)、晩稲(おくて)、稗(ひえ)、粟(あわ)、大豆の作柄を占う。地元の人々は、その結果を見に来るとともに、牛王串(ごおうぐし)を受けて帰り、苗代(なわしろ)の水口(みなくち)に立て、苗の成長を祈る。

この神事は、作物の作柄を占うとともに一年の豊穣を祈る農耕儀礼であり、旧家の役割が守られる中で深夜に行われるなど、古来からの祭祀の姿を色濃く残すものである。

平成二十八年三月 千葉県教育委員会 袖ヶ浦市教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

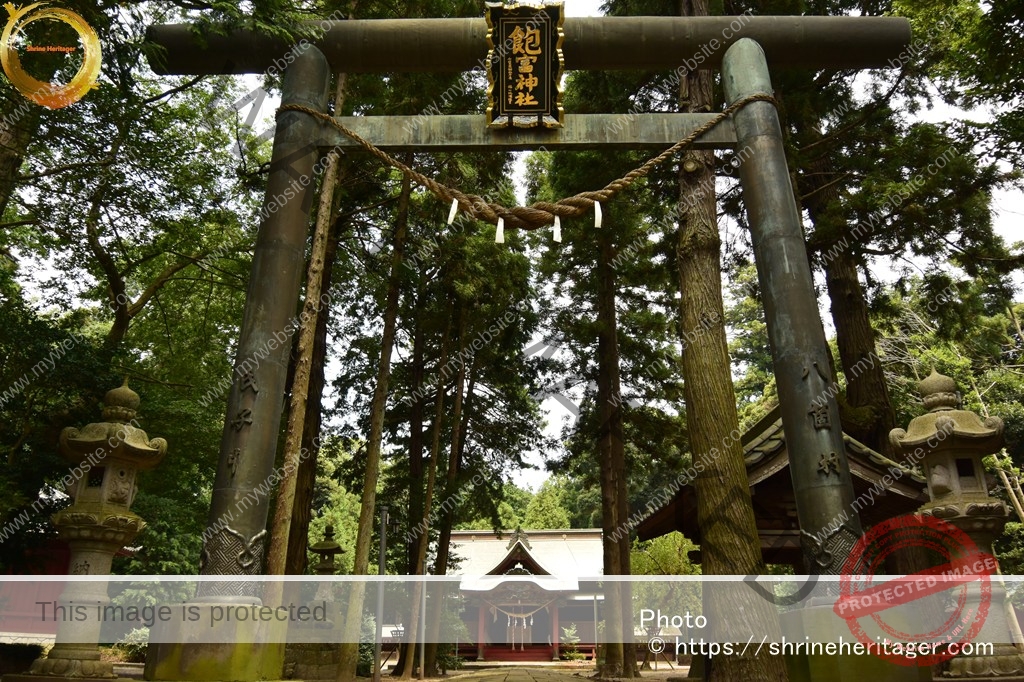

・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

・社号標

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

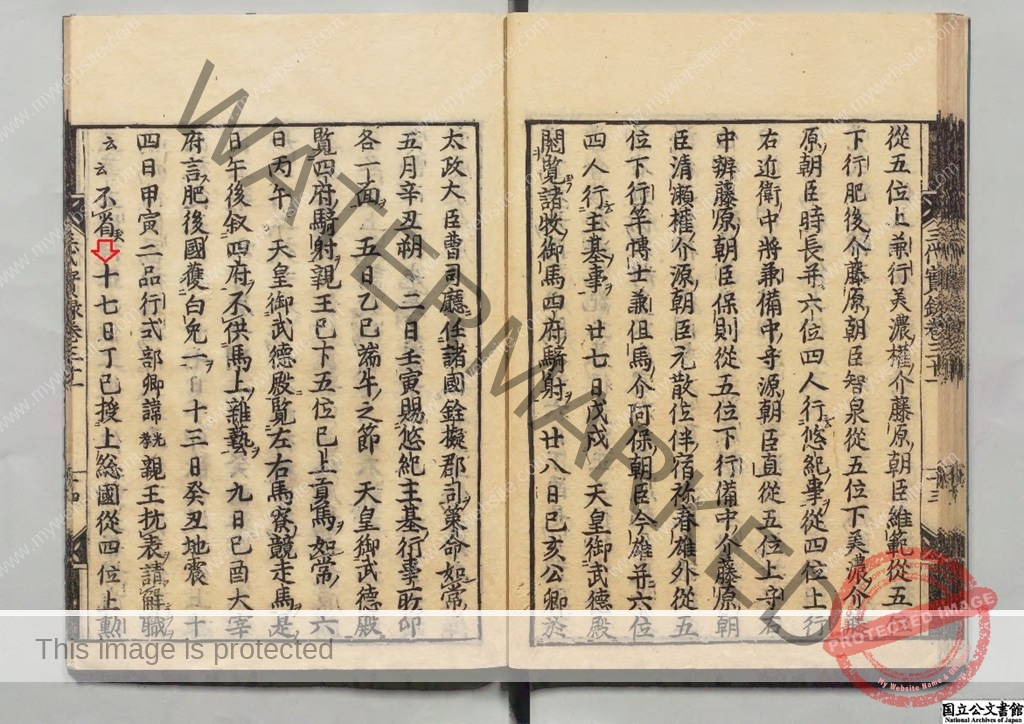

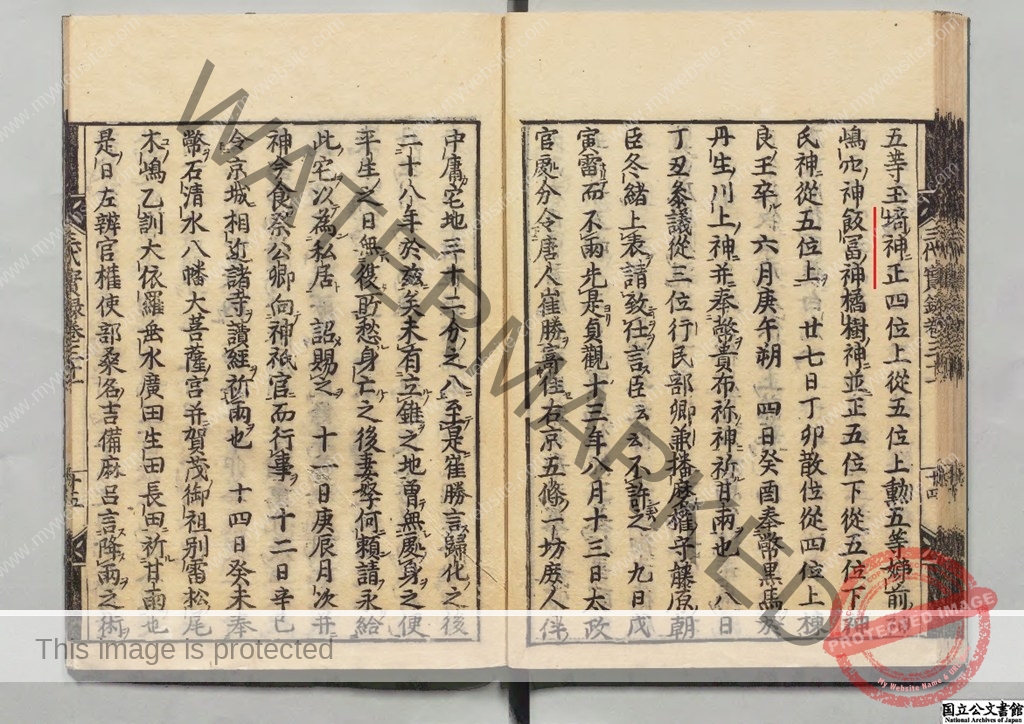

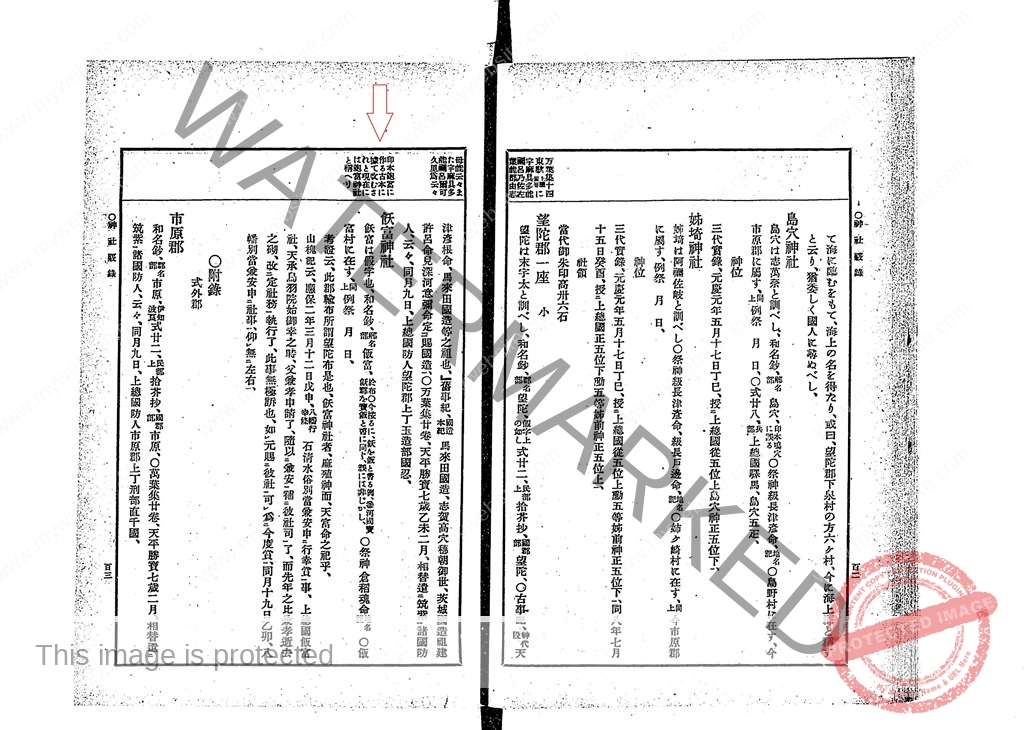

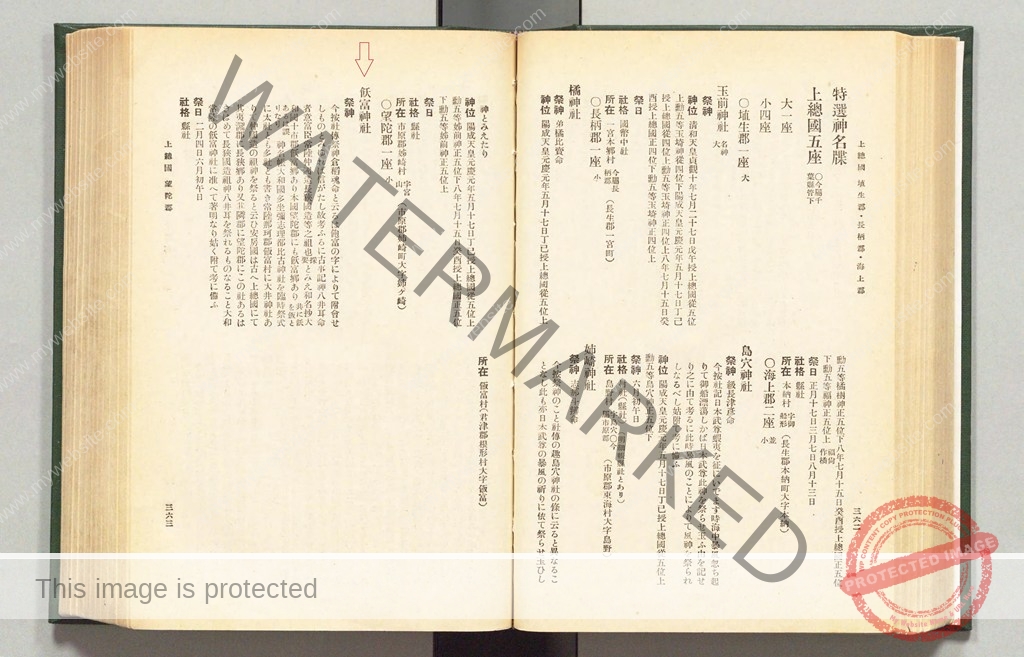

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

飯富ノ神と記され 神階の奉授が記されています

【抜粋意訳】

卷卅一 元慶元年(八七七)五月十七日丁巳

○十七日丁巳

授に

上総國

從四位上勳五等 玉埼ノ神に正四位上

從五位上勳五等 姉前ノ神 嶋穴ノ神 飯富ノ神 橘樹ノ神に 並に正五位下

從五位下 神氏神に從五位上を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

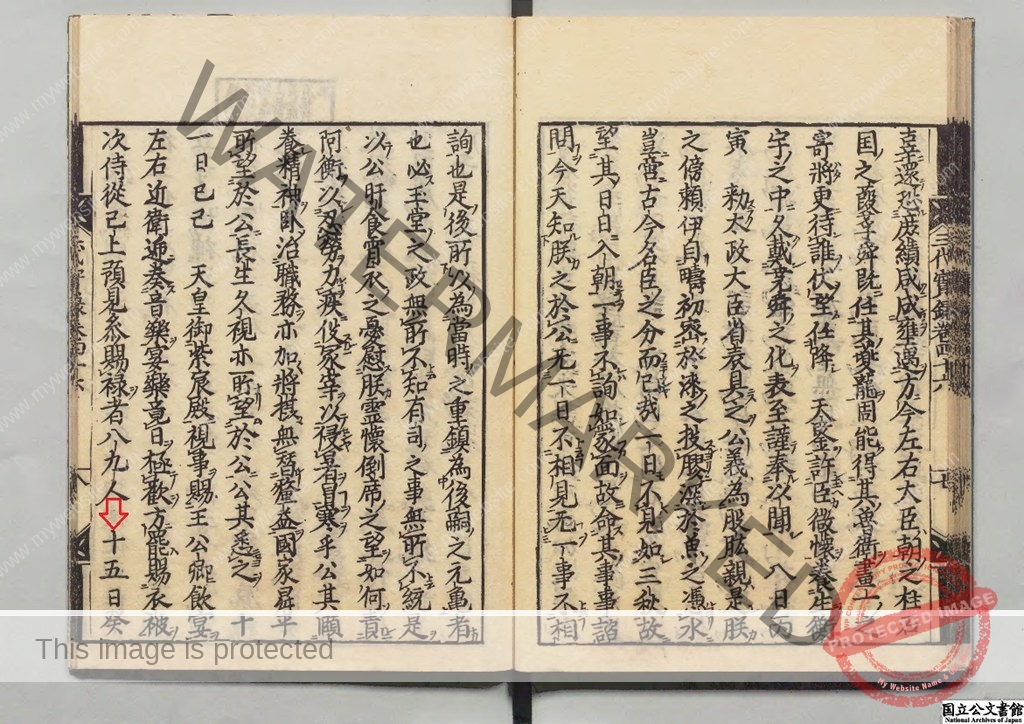

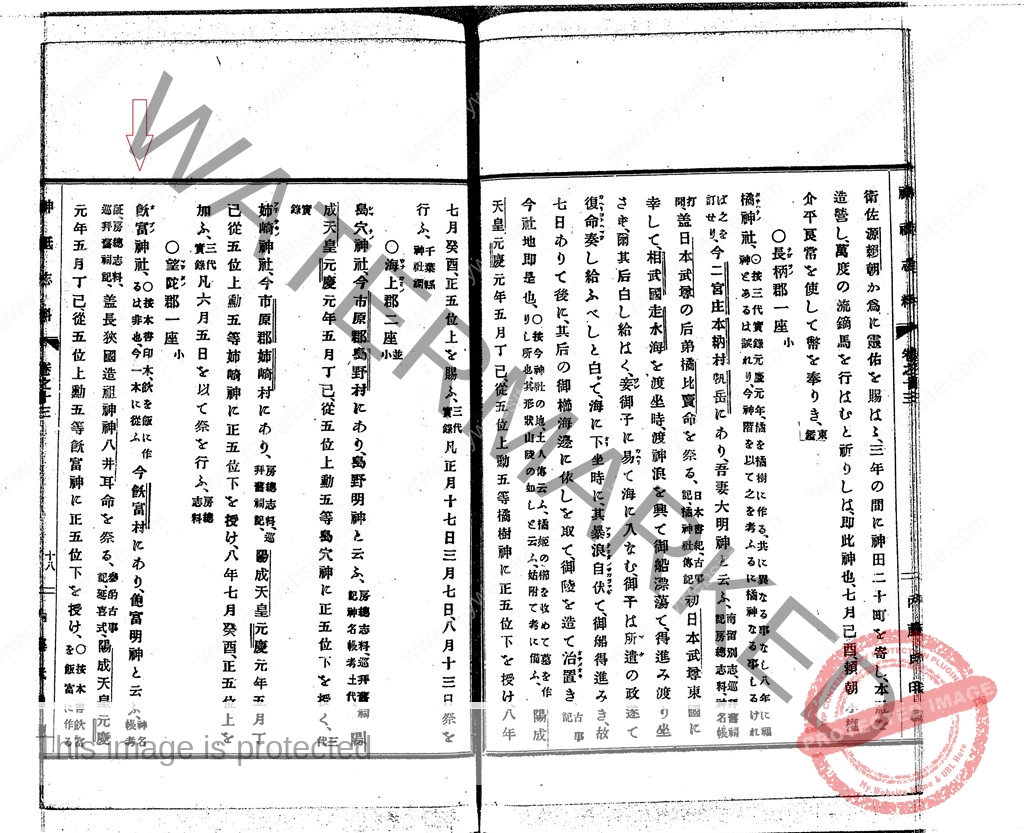

【抜粋意訳】

卷四十六 元慶八年(八八四)七月十五日癸酉

○十五日癸酉

授に

武藏ノ國

正五位下勳六等 畦切神に從四位下

從五位上 小野ノ神に正五位上上総ノ國

正四位下勳五等 玉崎ノ神に正四位上

正五位下勳五等 姉前ノ神 飯富ノ神に 並に正五位上

正六位上 建市ノ神 田原ノ神に並に 從五位下を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

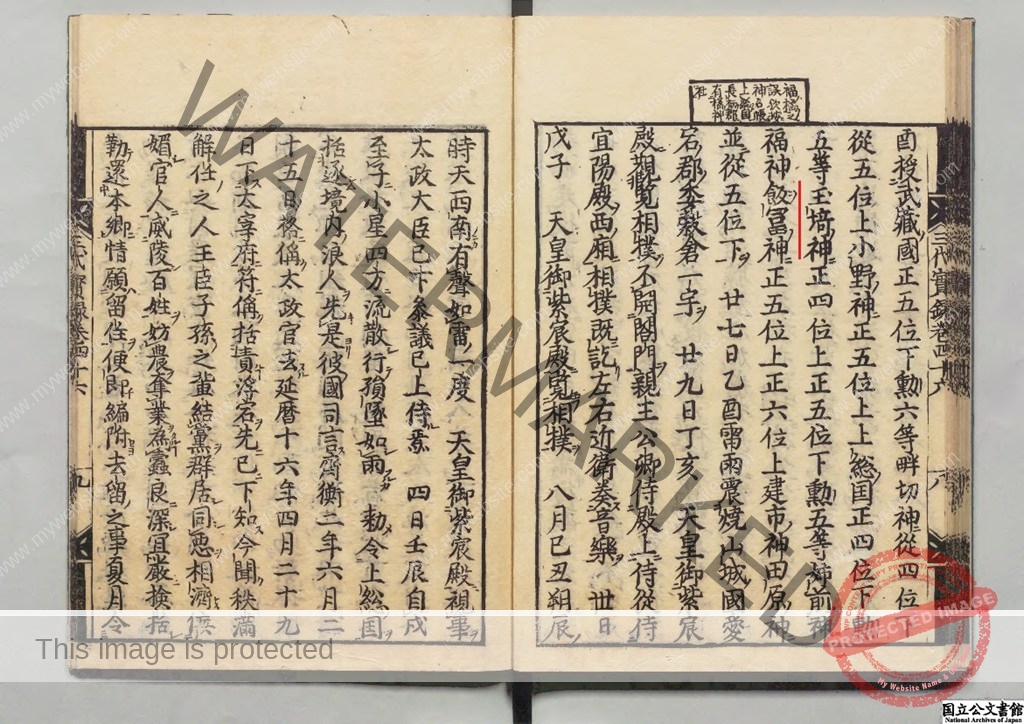

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)上総國 5座(大1座・小4座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)望陀郡 1座(小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 飫富神社 or 飽富神社

[ふ り が な ](おふのかみのやしろ)or(あきとみの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Akitomi no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

古代の中央豪族 飫富(おふ)氏について

大和国 十市郡飫富郷を本貫とする古代の中央豪族 飫富(おふ)氏は 上総国望陀郡飯富庄(現在の千葉県袖ケ浦市飯富)に飫富氏が祖神とする神八井耳命を祀ったのが 飫富神社〈現 飽富神社〉と伝えます

上総国望陀郡の飫富(おふ)氏の初代は 源義家(1039~1106年)の孫にあたる飯富源太忠宗(源忠宗)とも その忠宗の孫 源大夫判官季貞(源季貞) その子の源宗季であったとも云う

『尊卑分脈』は源忠宗を初代とし 子孫は 甲斐国・安芸国・若狭国に繁茂したと伝わります

古代の中央豪族 多氏(おおし/おおうじ/おほし)とは

「多」を氏の名とする氏族で 神武天皇の子の神八井耳命の後裔とされ皇別氏族屈指の古族です

日本最古の皇別氏族とされ 「太」「大」「意富」「飯富」「於保」とも記されます

多氏のうち 畿内の本流一族は 大和国十市郡飫富郷に住み 支流の都祁直は大和国山辺郡都祁郷に勢力を持ちました

『古事記』の編者である太安万侶(おお の やすまろ)もこの多氏です

『古事記』に記される古代の中央豪族 多氏の子孫には 国造や県主になっている例も多く

代表的なものは

・中央豪族で繁栄した系統〈多朝臣 意富臣 小子部連、坂合部連など〉

・九州を中心に繁栄した系統〈火君(火国造)、大分君(大分国造)、阿蘇君(阿蘇国造)、筑紫三家連、雀部臣、雀部造、小長谷造、伊余國造など〉

・東国に繁栄した系統〈科野国造、道奧石城國造、常道仲國造、長狭国造、伊勢船木直、尾張丹波臣(丹羽県主)、嶋田臣など〉

この中で 飫富氏系の長狭国造が 飫富神社〈現 飽富神社〉の創建にかかわった可能性があるとされています

多氏の拠点とされる大和国十市郡 多坐弥志理都比古神社〈多坐彌志理都比古神社〉(おおにいますみしりつひこじんじゃ)について

多神社(おおじんじゃ)と呼ばれ ・多社・多坐神社・太社・意富(おお)社とも書かれます

延喜式内社 大和國 十市郡 多坐弥志理都比古神社 二座(並 名神大 月次 相嘗 新嘗)(たほのます みしりつひこの かみのやしろ)

・多神社〈多坐弥志理都比古神社〉(磯城郡田原本町多)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR内房線 袖ヶ浦駅から県道143号経由で約4.5km 車で11分程度

境内の西側にある駐車場に車を止めて 南を向いている社頭に進みます

飽富神社(袖ケ浦市飯富)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

社号標は 式内縣社の縣の文字が削られて 式内社となっています

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして鳥居をくぐり 石畳みの参道を進みます

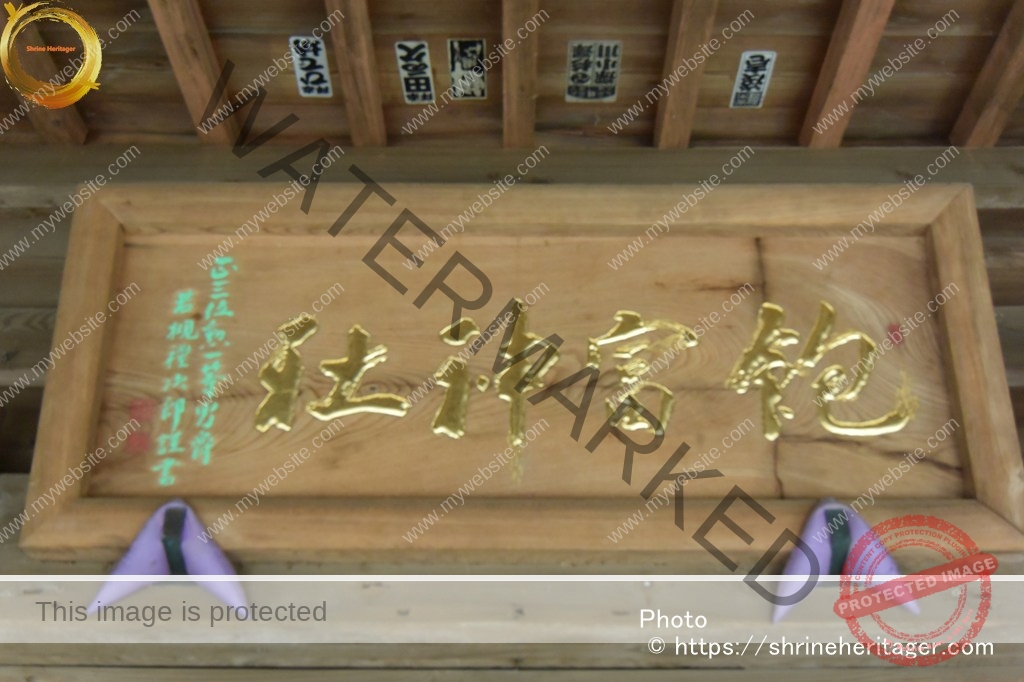

鳥居の扁額には゛飽富神社゛と浮き彫り文字となっています

Please do not reproduce without prior permission.

木陰の石畳みの参道の先には 狛犬が座し その先には拝殿が建ちます

ここは 源氏再興の旗揚げをした源頼朝公が 真鶴岬(現在の岩海水浴場)から船で安房国へ脱出し ここで休息し 戦勝を祈願したと云われています

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

拝殿の扁額には゛飽富神社゛とあります

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿は 元禄四年(1691年)に再建されたもので 全体として権現(ごんげん)造りになっていて 本殿は流造りで 拝殿は入母屋(いりもや)造りです

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 飫富神社について 所在は゛飯富村に在す、゛〈現 飽富神社(袖ケ浦市飯富)〉と記しています

【抜粋意訳】

飫富神社

飫富は假字也、和名鈔、〔郷名部〕飯富、〔於布〇今按るに、飫を飯と書る例、参河國 寶飫郡を寶飯と書に同じ、誤には非じかし、〕

〇祭神 倉稻魂命〔地名記〕

○飯富村に在す、〔同上〕例祭 月 日、

考証云、此郡 輸布 所謂 望陀布是也、飫富神社者、麻殖神而、天富命之祀乎、

山槐記云、應保二年三月十二日戊申、〔八幡行幸条〕石清水 俗別当 兼 安申に行幸賞一事、上總國 飯富社、天承 鳥羽院 始御幸之時、父兼孝申請了、随以に兼安 補に彼社司了、而 先年之比 兼孝逝去乏砌、改に定社務執行了、此事無極訴也、如元賜に彼社可爲に今度賞、同月十九日乙卯、八幡別当 兼安申に社事、仰無に左右、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 飫富神社について 所在は゛今 飫富村にあり、飽富明神と云ふ、゛〈現 飽富神社(袖ケ浦市飯富)〉と記しています

【抜粋意訳】

飫富(オブノ)神社

〔〇按 本書印本、飫を飯に作るは非也、今 一本に従ふ〕

今 飫富村にあり、飽富明神と云ふ、〔神名帳考証、房総志料、巡拝舊祠記、〕

盖 長狭國造 祖神 神八井耳命を祭る、〔参酌古事記、延喜式〕陽成天皇 元慶元年五月丁巳、従五位上勲五等 飫富神に正五位下を授け、〔〇按 本書 飫富を飯富に作誤れり、今 延喜式一本に據て、之を訂す、〕

八年七月、癸酉、正五位上に叙さる、〔三代実録〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

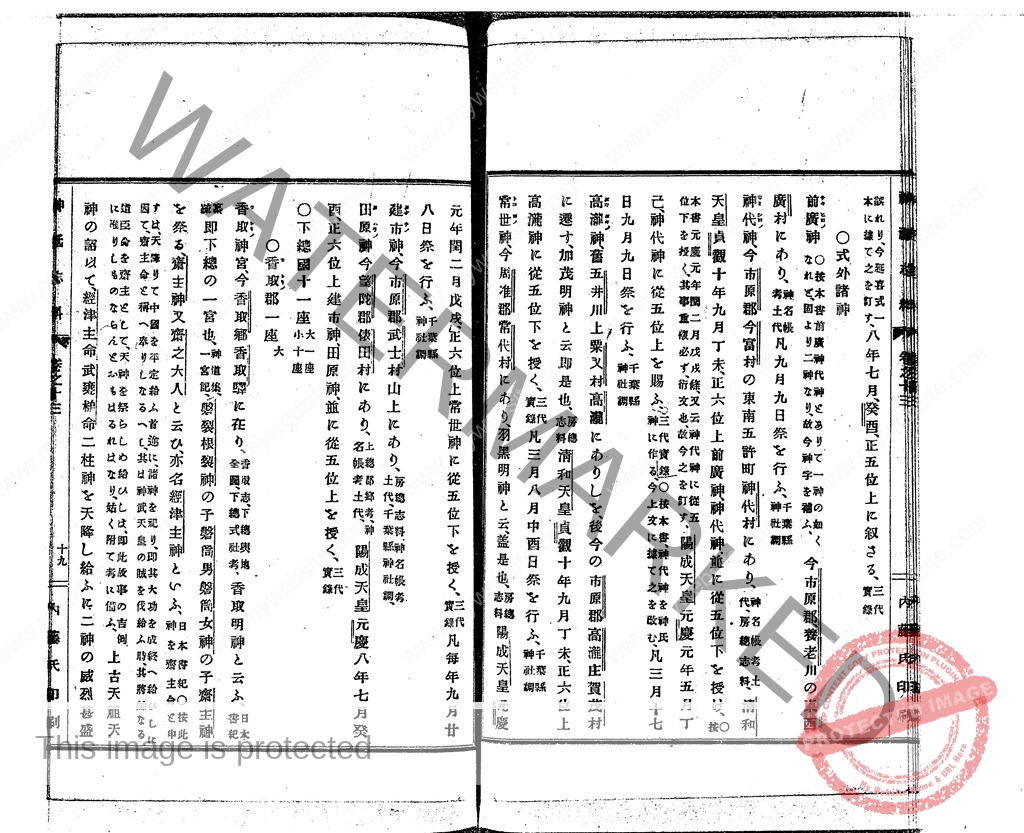

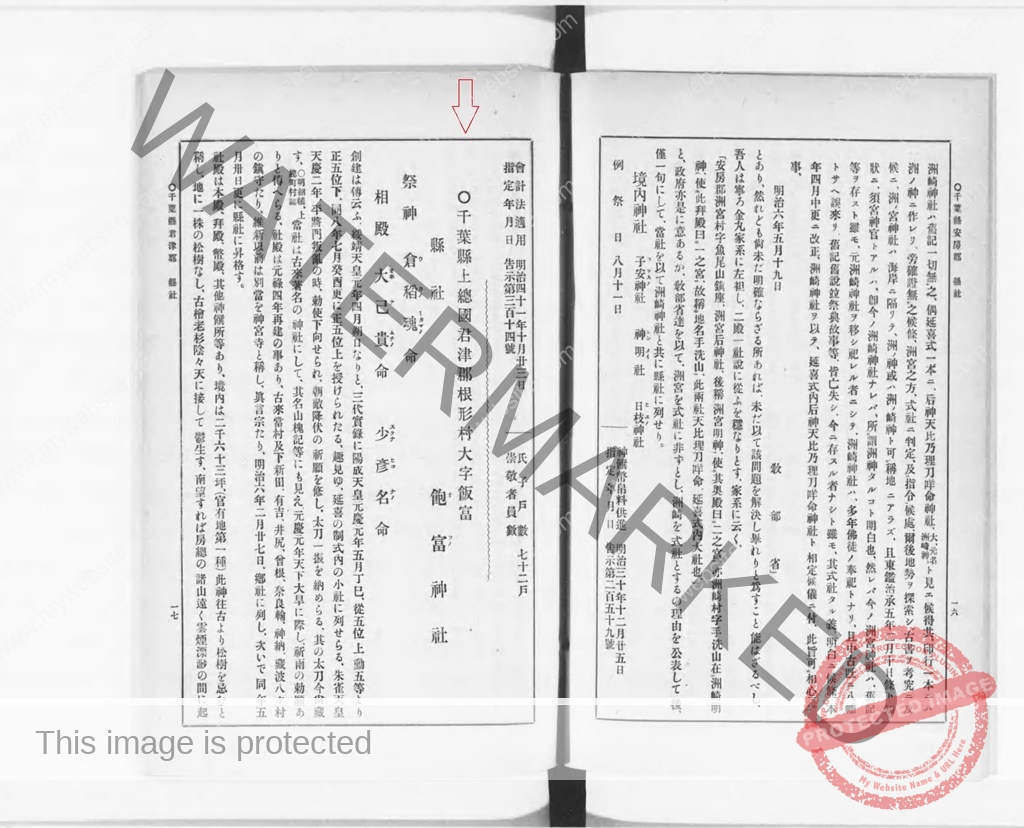

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 飫富神社について 所在は゛飯富村 (君津郡根形村大字飯富)゛〈現 飽富神社(袖ケ浦市飯富)〉と記しています

【抜粋意訳】

飫富神社

祭神

今按 社傳 祭神 倉稻魂命と云るは 飽富の字によりて附會せしものとみゆれば信がたし

故考ふるに 古事記 神八井耳命者 意富臣 常陸仲國造 長狹國造等之祖也〔採要〕とみえ

和名抄 大和國十市郡飫富郷あり 本國望陀郡にも飫富郷あり〔共に飫を飯とあるは誤りなり〕

神名帳 大和國多坐彌志理都比古神社を臨時祭式に太社とも多社とも書き 常陸那珂郡飫富村に大井神社ありて 仲國造の祖神を祭ると云ひ 安房國は古へ上總國にて其 夷澹郡に長狹郷あり 又 隣郡に望陀郡にこの社あるは きはめて長狹國造 祖神 八井耳を祭れるものなること 大和 常陸の飫富神社に准へて著明なり 姑く附て考に備ふ祭日 二月四日 六月初午日

社格 縣社所在 飯富村 (君津郡根形村大字飯富)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

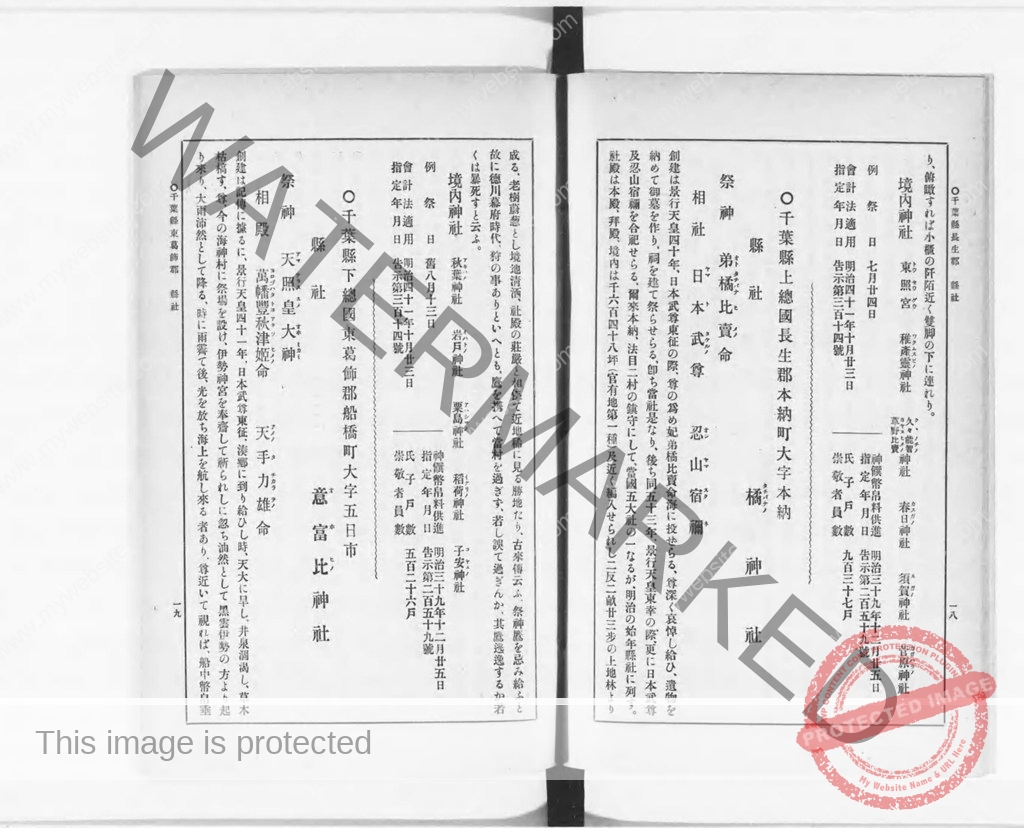

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

【抜粋意訳】

〇千葉縣 上總國 君津郡根形村大字飯富

縣社 飽富(オフノ)神社

祭神 倉稻魂(ウカノミタマノ)命

相殿 大己貴(オホナムチノ)命 少彦名(スクナヒコナノ)命創建は傅云ふ。綏靖天皇元年四月朔日なりと、

三代實録に陽成天皇 元慶元年五月丁巳、從五位上勲五等より正五位下、同八年七月癸酉 更に正五位上を授けられたる、

趣見ゆ、延喜の制 式内の小社に列せらる、

朱雀天皇 天慶二年、平将門叛乱の時、勅使下向せられ、朝敵降伏の祈願を修し、太刀一振を納めらる、其の太刀 今尚藏す、〔〇明細帳、上総町村誌〕當社は 古來 著名の神社にして、其名 山槐記等にも見え、元慶元年 天下大旱に際し、祈雨の勅願ありと傳へらる、社殿は元禄四年再建の事あり、古來 当村及 下新田、有吉、井尻、曾根、奈良輪、神納、藏波八ヶ村の鎮守たり、維新以前は別当を神宮寺と稱し、眞言宗たり、

明治六年二月二十七日、郷社に列し、次いで 同年五月三十日更に縣社に昇格す。

社殿は本殿、拝殿、幣殿、其他 神饌所等あり、境内は二千六十三坪、(官有地第一種)此神 往古より松樹を忌むと稱し、地に一株の松樹なし、古檜老杉陰々天に接して鬱生す、南望すれば房総の諸山遠く雲煙漂渺の間に起り、俯瞰すれば小櫃の阡陌近く雙脚の下に連れり。

境内神社

東照宮 稚産靈神社

久々能智 草野比賣神社 春日神社

須賀神社 菅原神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

飽富神社(袖ケ浦市飯富)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.