鳴神社(なるじんじゃ)は 古代 紀伊湊を開拓した紀伊忌部氏により創建された 延喜式内社 紀伊國 名草郡 鳴神社(名神大月次相嘗新嘗)(なるの かみのやしろ)とされます 又 境内には 二つの式内社〈香都知神社(かつちの かみのやしろ)・堅眞神社(かたまの かみのやしろ)〉の論社が境内社として祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

鳴神社(Naru shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

和歌山県和歌山市鳴神1089

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

左殿〔向かって右の本殿〕

《主》速秋津彦命(はやあきつひこのみこと)

速秋津姫命(はやあきつひめのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

右殿〔向かって左の本殿〕

《主》天太玉命(あめのふとだまのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

・ 名神大社

【創 建 (Beginning of history)】

式内大社

鳴神社

御祭神

天太玉命

速秋津彦命

速秋津姫命

香都知大神

堅眞音大神

鳴武大神(壺の御前)例祭日

春季例祭 四月十日

秋季例祭 十月十二日Please do not reproduce without prior permission.

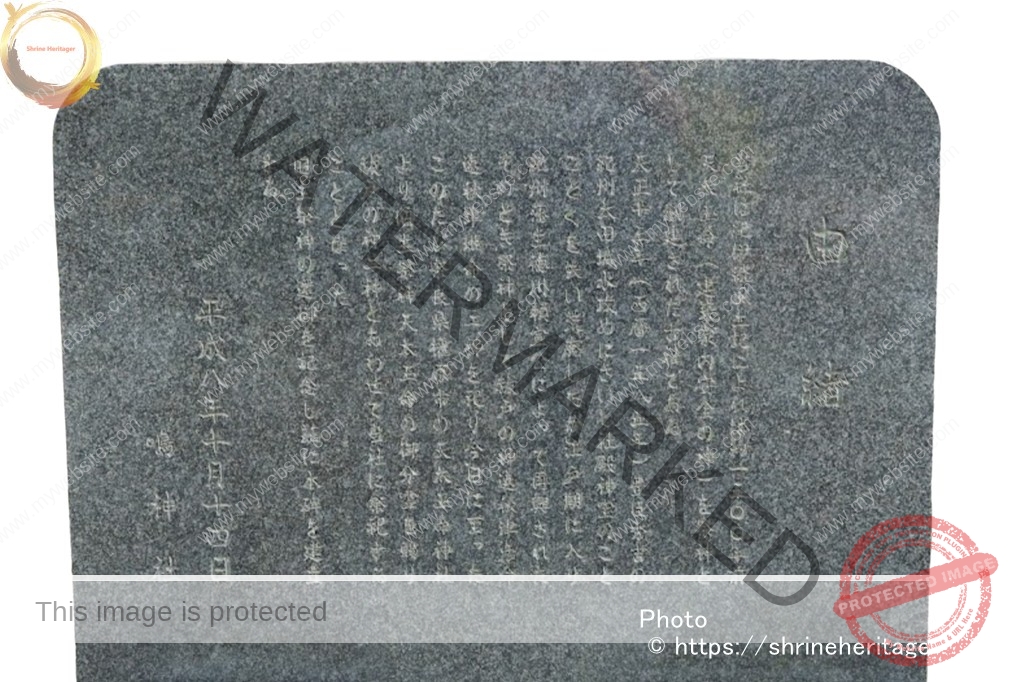

由緒

当社は 紀伊続風土記によれば約一五〇〇年前天太玉命(建築家内安全の神)を祭神として創建された古社である。

天正十三年(一五八五年)豊臣秀吉の紀州太田城水攻めにさいし社殿神宝のことごとくを失い荒廃したが江戸期に入り紀州藩主徳川頼宣公によって再興された。そのとき祭神として祓戸の神速秋津彦命速秋津姫命の二神を祀り今日に至った。

このたび奈良県橿原市の天太玉命神社より旧主祭神天太玉命の御分霊を賜り祓戸の神二神とあわせて当社に祭祀することとなった。

旧主祭神の還御を記念し茲に本碑を建立する。

平成八年十月十四日 鳴神社

現地石碑文より

Please do not reproduce without prior permission.

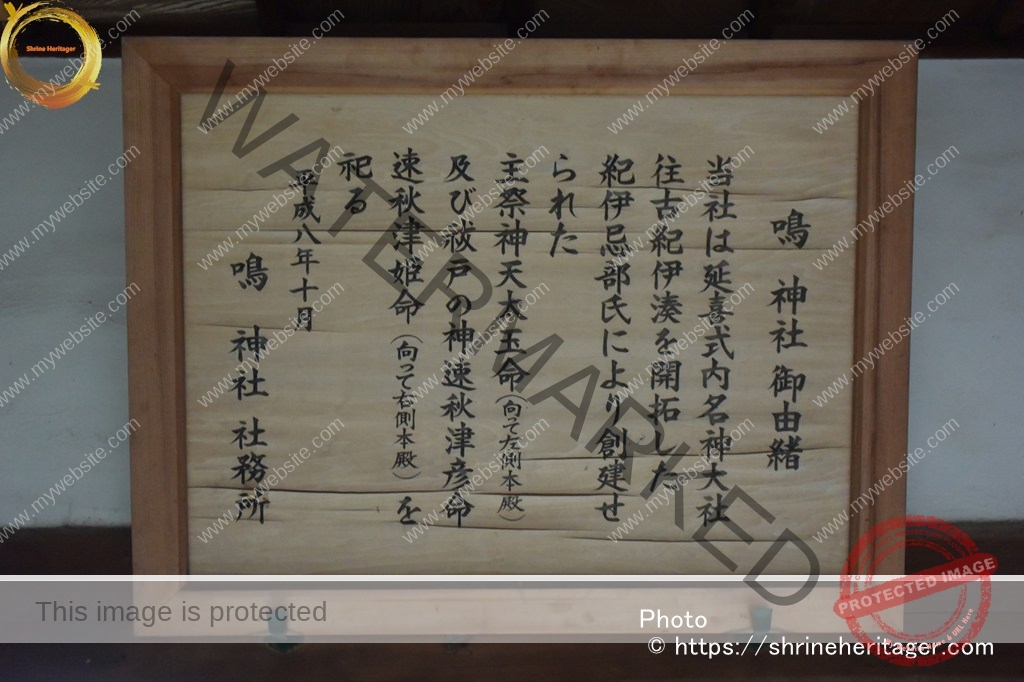

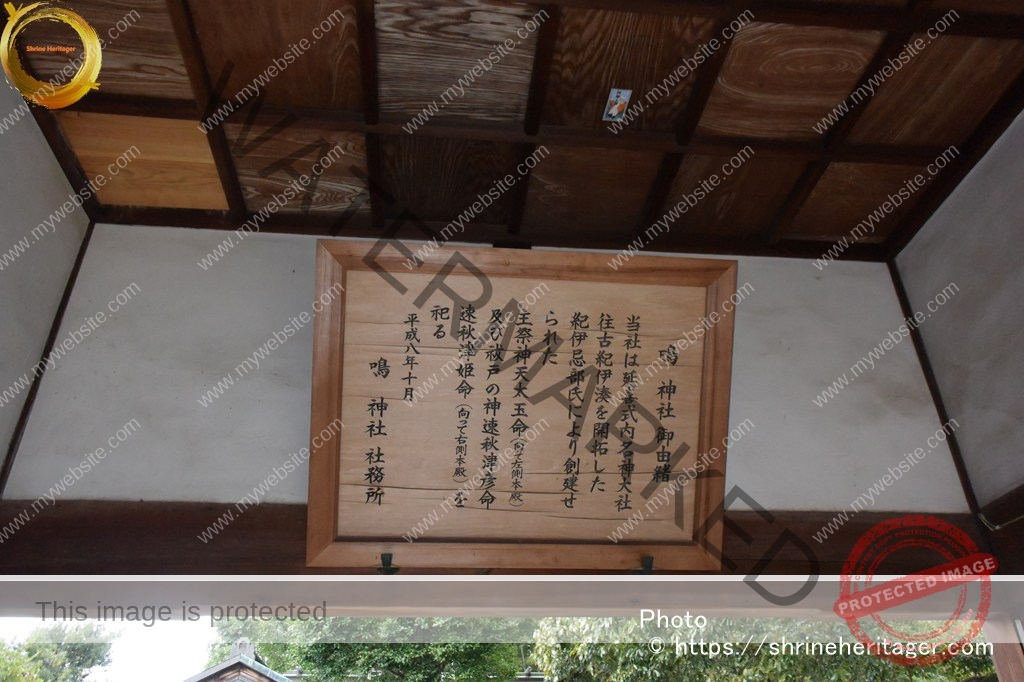

鳴神社 御由緒

当社は延喜式内名神大社 往古 紀伊湊を開拓した紀伊忌部氏により創建せ

られた。

主祭神 天太玉命(向かって左側本殿)及び祓戸の神 速秋津彦命 速秋津姫命(向かって右側本殿)を祀る

平成八年十月

鳴神社 社務所割拝殿に掲げられた案内より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

由来

当神社は、延喜式神名帳名神大社。

相嘗祭に預った古社である。旧村社。

『紀伊続風土記』によれば、何時の頃からか不明であるが、氏地内での争論、天正13(1585)年豊臣秀吉の紀州攻め、神仏習合等により衰微していた当社は江戸中期の享保4(1719)年に仏色を排除して紀州藩による社殿の再建、又神田5石余の寄進を受けた。

しかし乍らその際に「然るに祀る神を定めらるるに至りて速秋津彦命、速秋津比売命となし本殿を両殿に作らしめ給へり」とあり、現在の祭神は近世に改めて定められたのである。『延喜式神名帳』名草郡条には本来祭神一座にて、古代忌部郷(紀伊國忌部氏の本拠 彦狭知命は紀伊忌部の祖とされる)に属するところから元来の祭神は忌部氏の祖神である天太玉命と思料される。

忌部氏は朝廷祭祀の他造殿港湾等の技術集団として初期大和政権の発展に大いに貢献した。

当神社は、その遺徳を伝える。当境内地は忌部(現在の井辺)の出島。

尚、鳴の意は古へ奥宮の存した大日山直水谷の谷水の音。朝廷の最も尊崇された由縁である。

お火焚祭(節分)

和歌山県神社庁HPより

https://wakayama-jinjacho.or.jp/jdb/sys/user/GetWjtTbl.php?JinjyaNo=1056

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・鳴神社 本殿〈右殿・左殿〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・鳴神社 社殿〈右殿・左殿〉

Please do not reproduce without prior permission.

・鳴神社 拝所〈右殿・左殿〉

Please do not reproduce without prior permission.

・〈拝所の中央〉ナギの木

Please do not reproduce without prior permission.

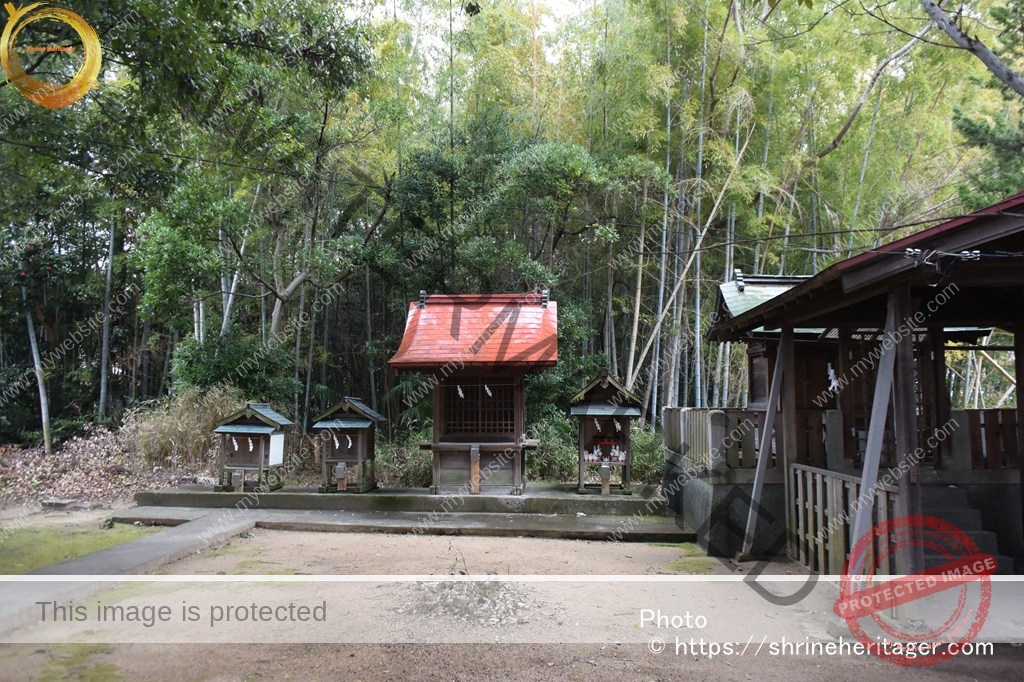

・〈境内社〉堅真音神社・香都知神社の2社相殿

Please do not reproduce without prior permission.

鳴神社境内 三摂社由緒

香都知(かづち)神社 (俗称逆松さん)

祭神は 軻遇突知命(かぐつちのみこと)

境内東端の社殿に鎭座する。

もと鳴神社の東北200m御船ノ芝にあったが明治40年10月鳴神社境内に合祀された。

堅眞音(かたまおと)

神社祭神は 神吾田鹿葦津姫命(かむあたしかあしつひめのみこと)

境内東端の社殿に香都知神社と並んで鎭座する。

もと鳴神社の東北300m鳴神惣垣内にあったが明治40年10月鳴神社境内に合祀された。

鳴武(なるたけ)神社 (別名壼の御前という)

鳴神社南向側にある。

祭神の鳴武大明神は 五世紀ごろ朝鮮百済の国から紀伊国に渡来し 始めて酒造技術を伝えた百済国耆閣大王の第四王女である。

もとは神社であったがいまは石祠が建てられ祀られている。同所には百済の国から持ってきた酒壼七箇が埋納されているといわれる。

現地案内板より

・堅真音神社(かたまおとじんじゃ)《主》神吾田鹿葦津姫命 (かみ あたかあしつひめのみこと)

延喜式内社 紀伊國 名草郡 堅眞神社(かたまの かみのやしろ)

・香都知神社(かつちじんじゃ)《主》軻遇突智命(かぐつちのみこと)

延喜式内社 紀伊國 名草郡 堅眞神社(かたまの かみのやしろ)

Please do not reproduce without prior permission.

〈本殿向かって右横の境内社 5祠〉

Please do not reproduce without prior permission.

右側から順に

・堅真音神社・香都知神社の2社相殿

・稻荷社

・夢明神社

・春日大神

・天照大神宮

Please do not reproduce without prior permission.

・割拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・社号標

Please do not reproduce without prior permission.

・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

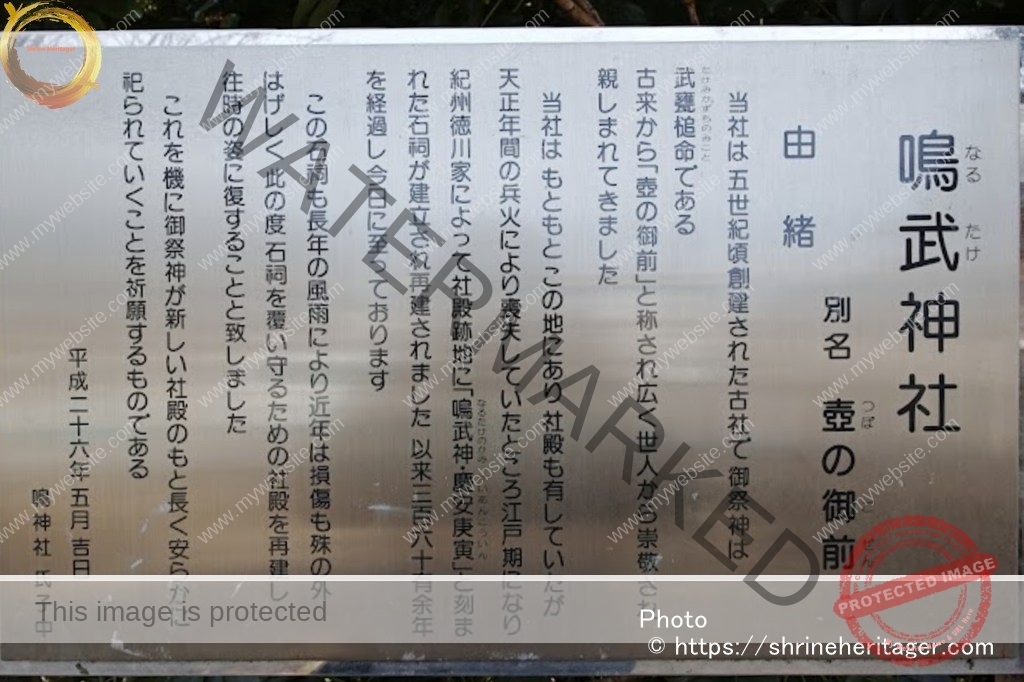

・鳴武神社(壺之御前)

鳴武(なるたけ)神社

別名 壺の御前(つぼのごぜん)

由緒

当社は五世紀頃創建された古社で御祭神は武甕槌命(たけみかずつのみこと)である

古来から「壺の御前」と称され広く世人から崇敬され親しまれてきました

当社はもともとこの地にあり社殿も有していたが 天正年間の兵火により喪失していたところ 江戸期になり紀州徳川家によって社殿跡地に「鳴武神(なるたけのかみ)・慶安庚寅(けいあんこういん)」と刻まれた石祠が建立され再建されました 以来三百六十有余年を経過し今日に至っております

この石祠も長年の風雨により近年は尊称も殊の外はげしく 此の度石祠を覆い守るための社殿を再建し往時の姿に復することと致しました

これを機に御祭神が新しい社殿のもの長く安らかに祀られていくことを祈願するものである

平成二十六年 五月 吉日 鳴神社 氏子中

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

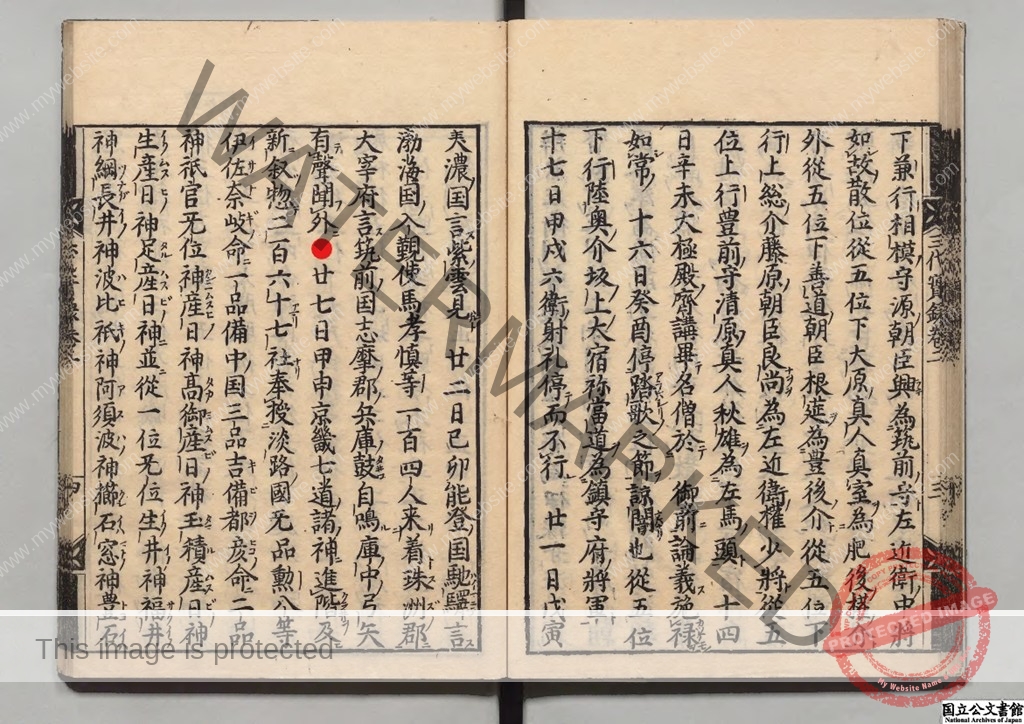

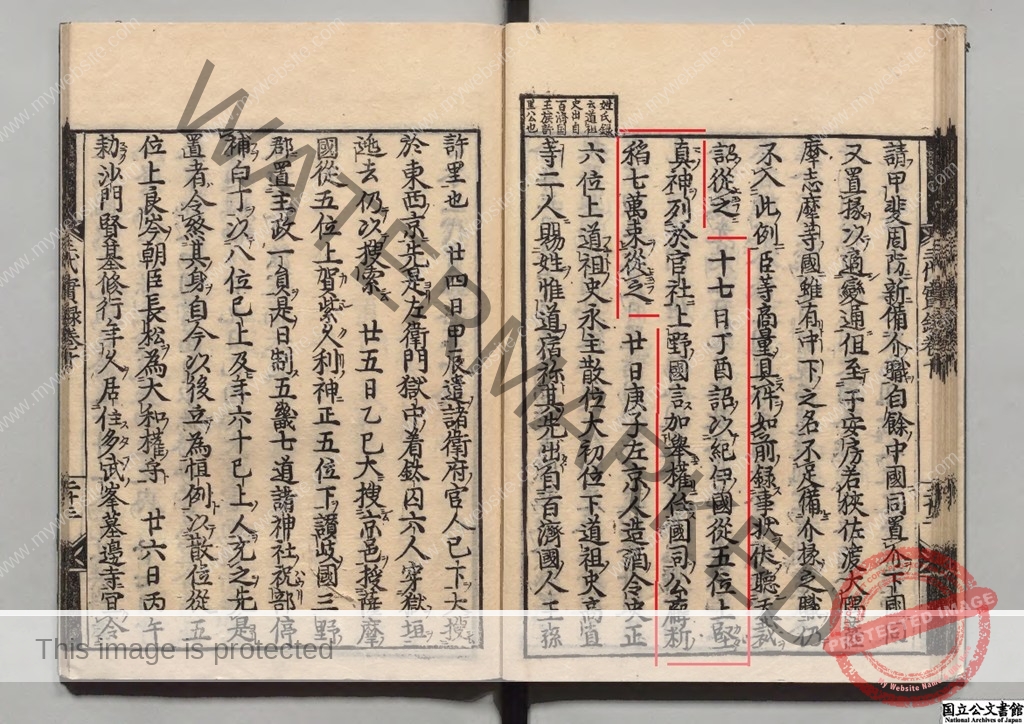

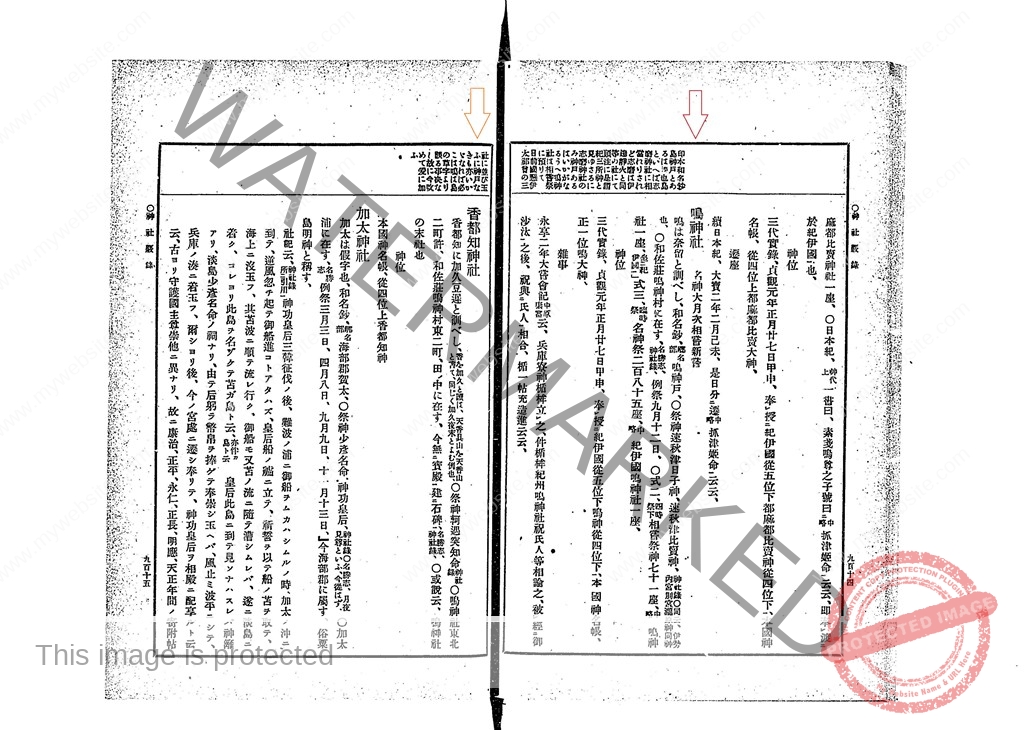

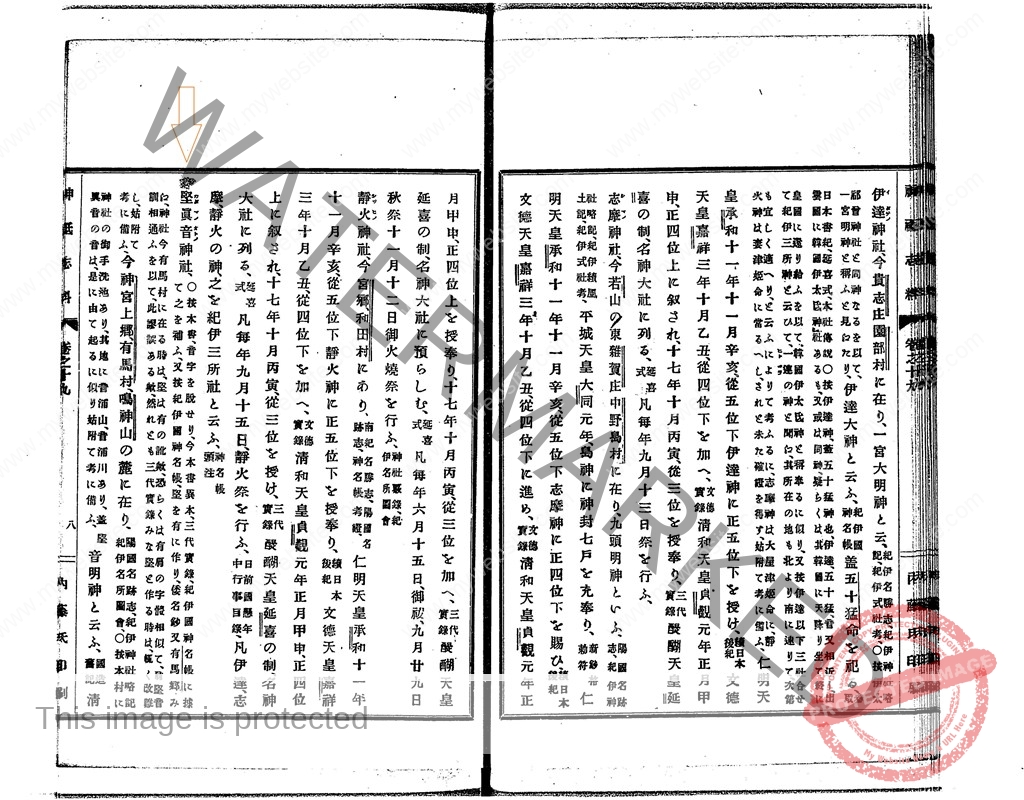

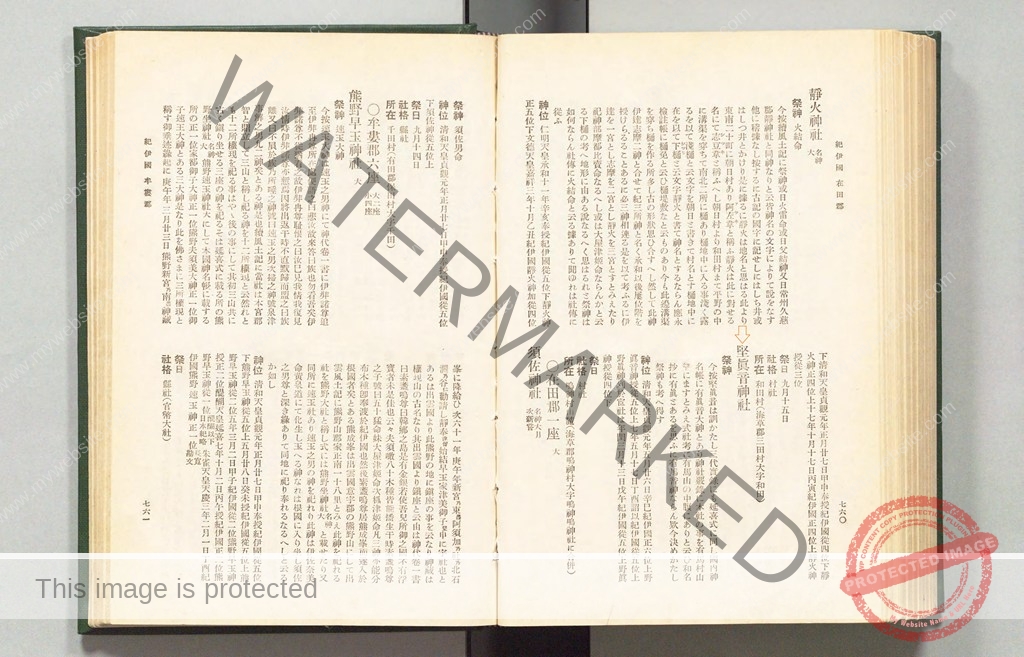

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

鳴神社について 鳴神と表記して 神位 從四位下を奉授

【抜粋意訳】

卷二 貞觀元年(八五九)正月廿七日甲申

○廿七日甲申 京畿七道諸神 進階及新叙 惣二百六十七社

奉授

淡路國 无品勳八等伊佐奈岐命一品

備中國 三品吉備都彦命二品

・・・

・・・

・・・

紀伊國

從四位下 伊達神 志摩神 靜火神並正四位下

從五位下 勳八等丹生都比賣神 伊太祁會神 大屋都比賣神 神都摩都比賣神 鳴神 並從四位下

從五位下 須佐神 熊野早玉神 熊野坐神 並從五位上

・・・

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

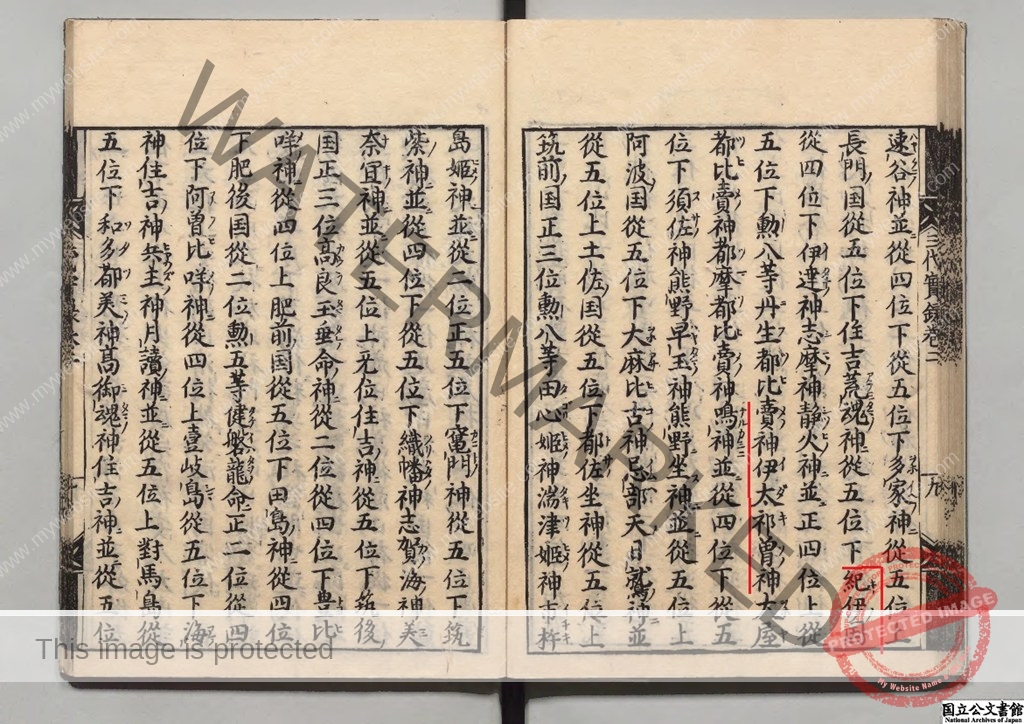

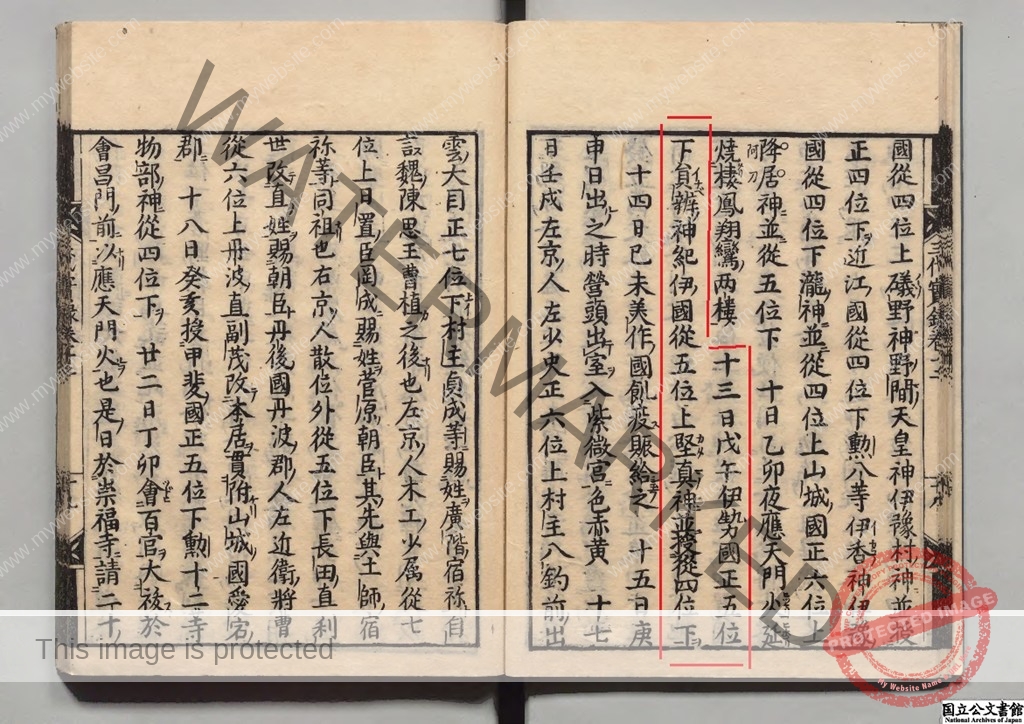

堅真音神社について 堅眞音神と表記して 神階 從五位上を奉授

【抜粋意訳】

卷二 貞觀元年(八五九)五月廿六日辛巳

○廿六日辛巳

攝津國 從五位下 伴馬立天照神 伴酒着神に 並に授正五位下

伊勢國 從五位下 員辨大神に 正五位下

紀伊國 正六位上 堅眞音神に 從五位上

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

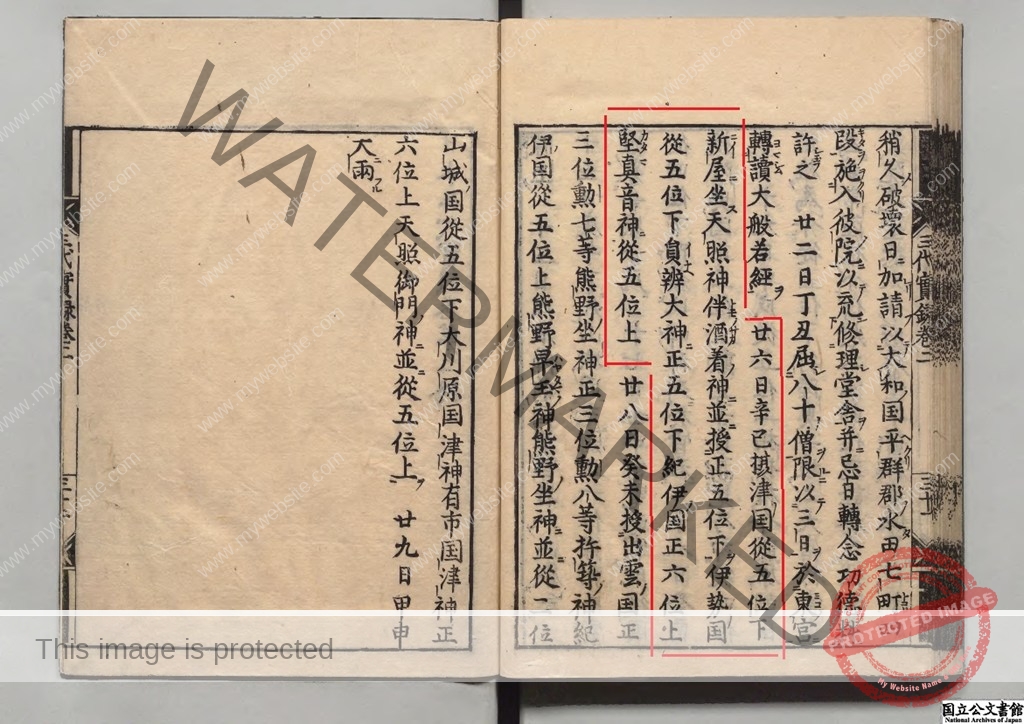

堅真音神社について 堅眞神(かたまのかみ)と表記して 官社に列した事が記されています

【抜粋意訳】

卷十 貞觀七年(八六五)五月十七日丁酉

○十七日丁酉

詔以て 紀伊國 從五位上 堅眞神(かたまのかみ)を 列に於官社に

上野國言 加擧權任國司公廨料稻七萬束 從之

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

堅真音神社について 堅眞神(かたまのかみ)と表記して 神位 從四位下を奉授

【抜粋意訳】

卷十二 貞觀八年(八六六)閏三月十三日戊午

○十三日戊午

伊勢國 正五位下 員辨神(いなべのかみ)

紀伊國 從五位上 堅眞音神(かたまのかみ)に 並に授に從四位下

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

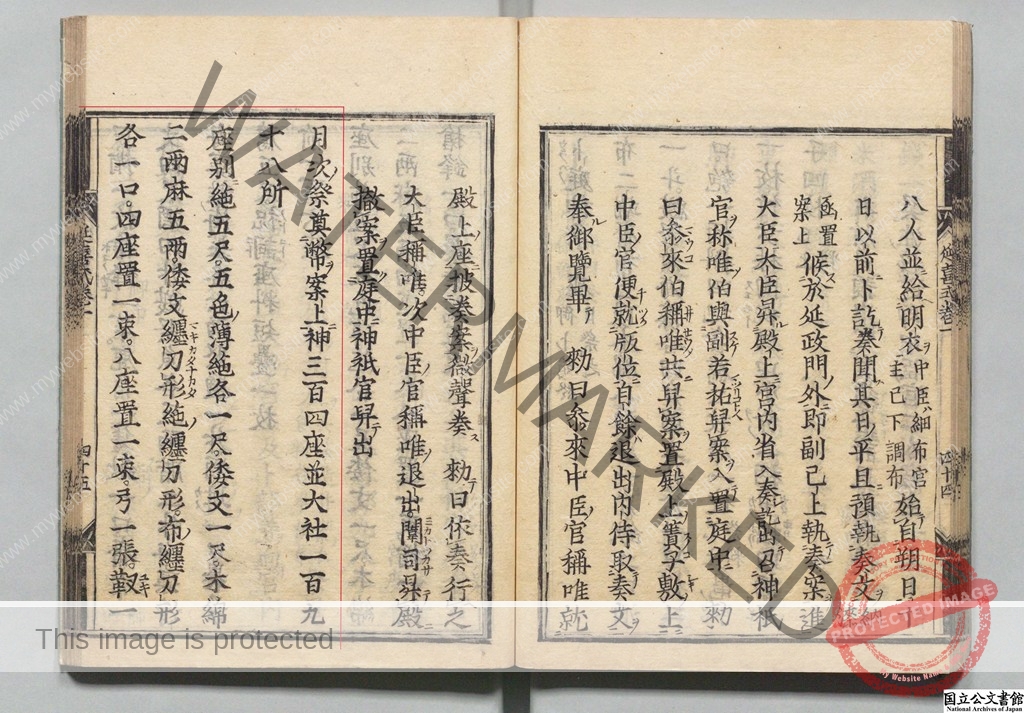

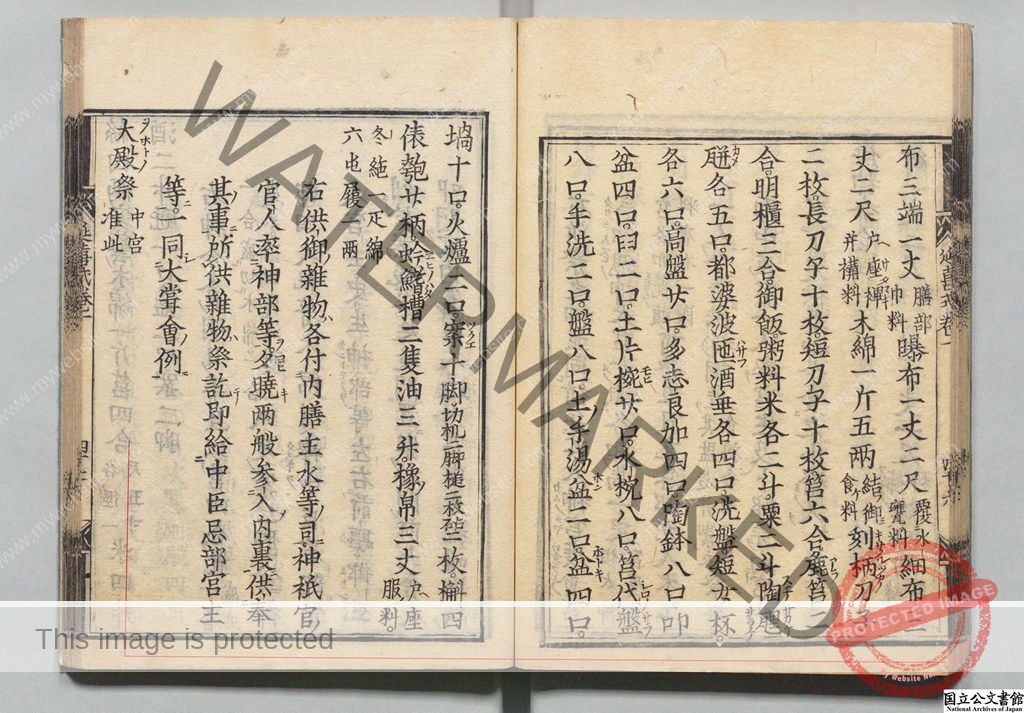

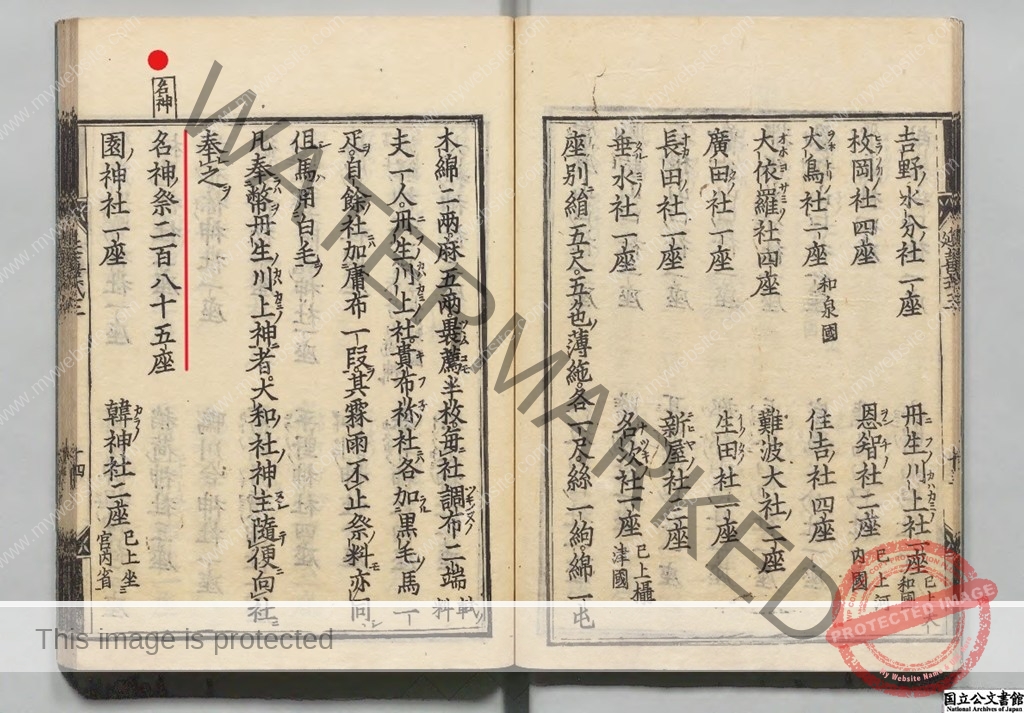

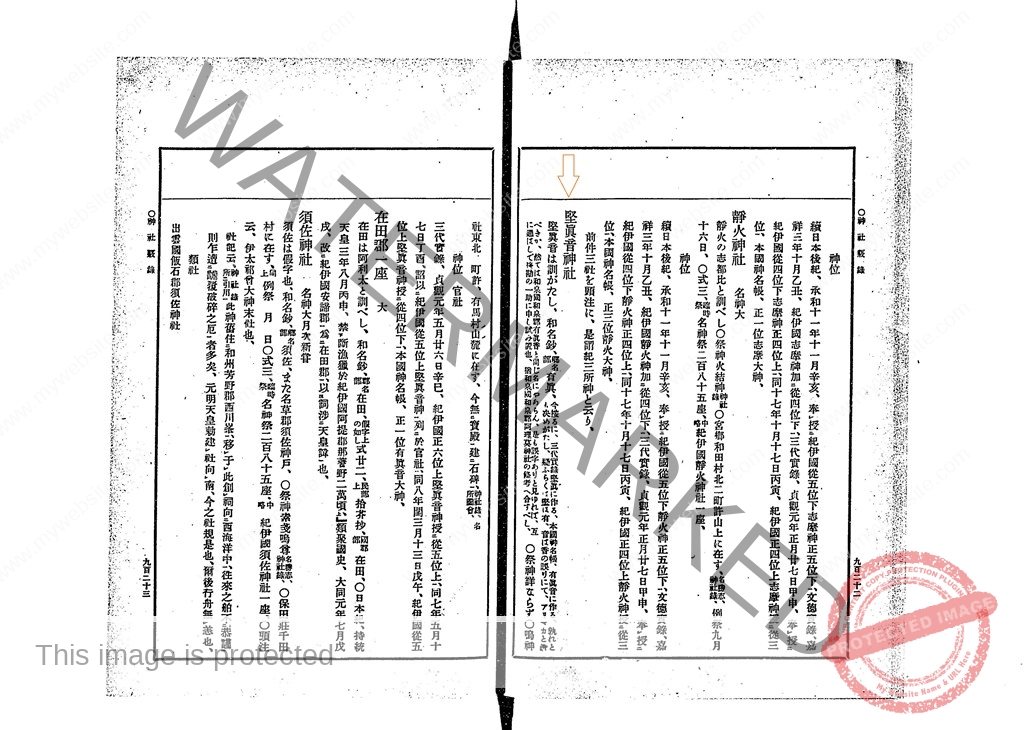

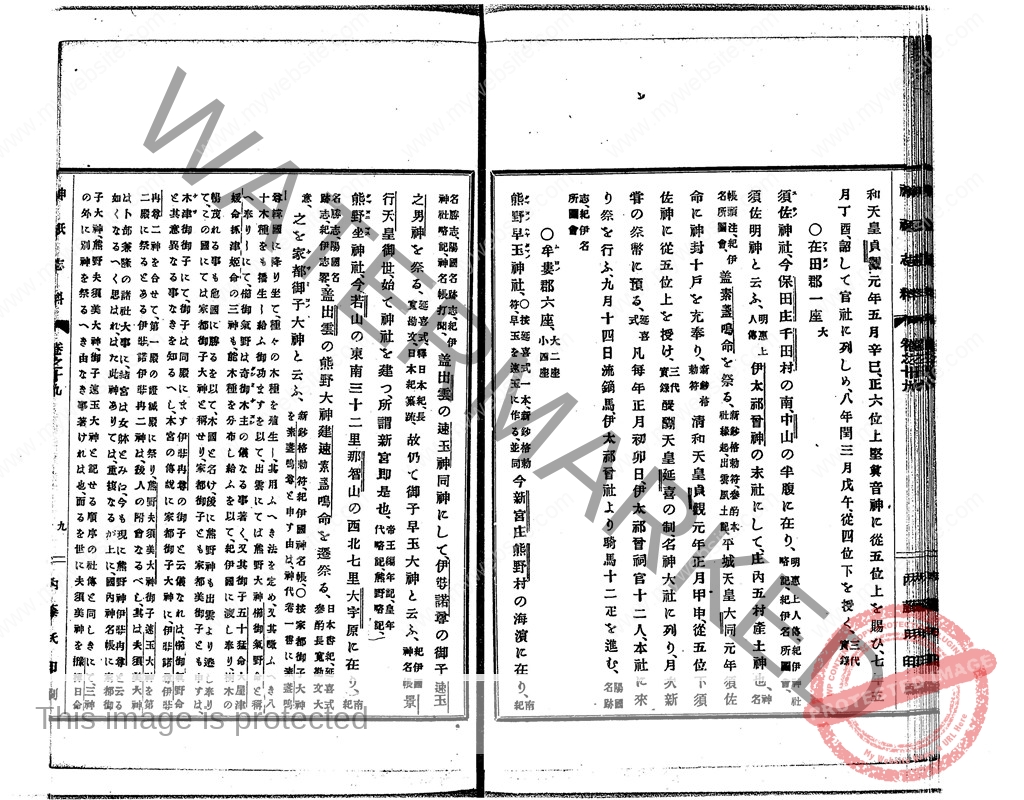

『延喜式(Engishiki)』巻1 四時祭上 六月祭十二月准 月次祭

月次祭(つきなみのまつり)『広辞苑』(1983)

「古代から毎年陰暦六月・十二月の十一日に神祇官で行われた年中行事。伊勢神宮を初め三〇四座の祭神に幣帛を奉り、天皇の福祉と国家の静謐とを祈請した」

大社の神304座に幣帛を奉り 場所は198ヶ所と記しています

【抜粋意訳】

月次祭(つきなみのまつり)

奉(たてまつる)幣(みてぐら)を案上に 神三百四座 並大社 一百九十八所

座別に絁五尺、五色の薄絁各一尺、倭文一尺、木綿二両、麻五両、倭文纏刀形(まきかたなかた)、絁の纏刀形、布の纏刀形各一口、四座置一束、八座置一束、弓一張、靫(ゆき)一口、楯一枚、槍鋒(ほこのさき)一竿、鹿角一隻、鍬一口、庸布一丈四尺、酒四升、鰒、堅魚各五両、腊二升、海藻、滑海藻、雑の海菜各六両、堅塩一升、酒坩(かめ)一口、裹葉薦五尺、祝詞(のとこと)座料短畳一枚、

前一百六座

座別絁五尺、五色薄絁各一尺、倭文一尺、木綿二両、麻五両、四座置一束、八座置一束、楯一枚、槍鋒一口、裹葉薦五尺、

右所祭之神、並同祈年、其太神宮(かむのみや)、度会宮(わたらひのみや)、高御魂神(たかむすひのかみ)、大宮女神(おほみやめのかみ)には各加ふ馬一疋、〈但太神宮、度会宮各加籠(おもつを)頭料庸布一段、〉

前祭五日、充忌部九人、木工一人を、令造供神調度を、〈其監造并潔衣食料、各准祈年、〉祭畢即中臣の官一人率て宮主及卜部等を、向て宮内省に、卜の定供奉神今食に之小斎人(みのひと)を、

供神今食料

紵一丈二尺、〈御巾料、〉絹二丈二尺、〈篩(ふるい)の料、〉絲四両、〈縫篩等料、〉布三端一丈、〈膳部巾料、〉曝布一丈二尺、〈覆水甕料、〉細布三丈二尺、〈戸座襅(へさたまき)并褠料、〉木綿一斤五両、〈結ふ御食(みけ)料、〉刻柄(きさたるつか)の刀子二枚、長刀子十枚、短刀子十枚、筥六合、麁(あら)筥二合、明櫃三合、御飯、粥料米各二斗、粟二斗、陶瓼(すえのさかけ)[如硯瓶以上作之]瓶【瓦+并】(かめ)各五口、都婆波、匜(はふさ)、酒垂各四口、洗盤、短女杯(さらけ)各六口、高盤廿口、多志良加[似尼瓶]四口、陶鉢八口、叩盆四口、臼二口、土片椀(もひ)廿口、水椀八口、筥代盤(しろのさら)八口、手洗二口、盤八口、土の手湯盆(ほん)[似叩戸采女洗]二口、盆(ほとき)四口、堝十口、火爐二口、案(つくえ)十脚、切机二脚、槌二枚、砧二枚、槲四俵、匏廿柄、蚡鰭(えひのはた)槽[供御手水所]二隻、油三升、橡の帛三丈、〈戸の座服の料、冬絁一疋、綿六屯、履一両、〉

右供御の雑物は、各付内膳主水等の司に、神祇官の官人率神部等を、夕暁(よひあかつき)両般参入内裏に、供奉其の事に、所供雑物、祭訖て即給中臣忌部宮主等に、一同し大甞会の例に、

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

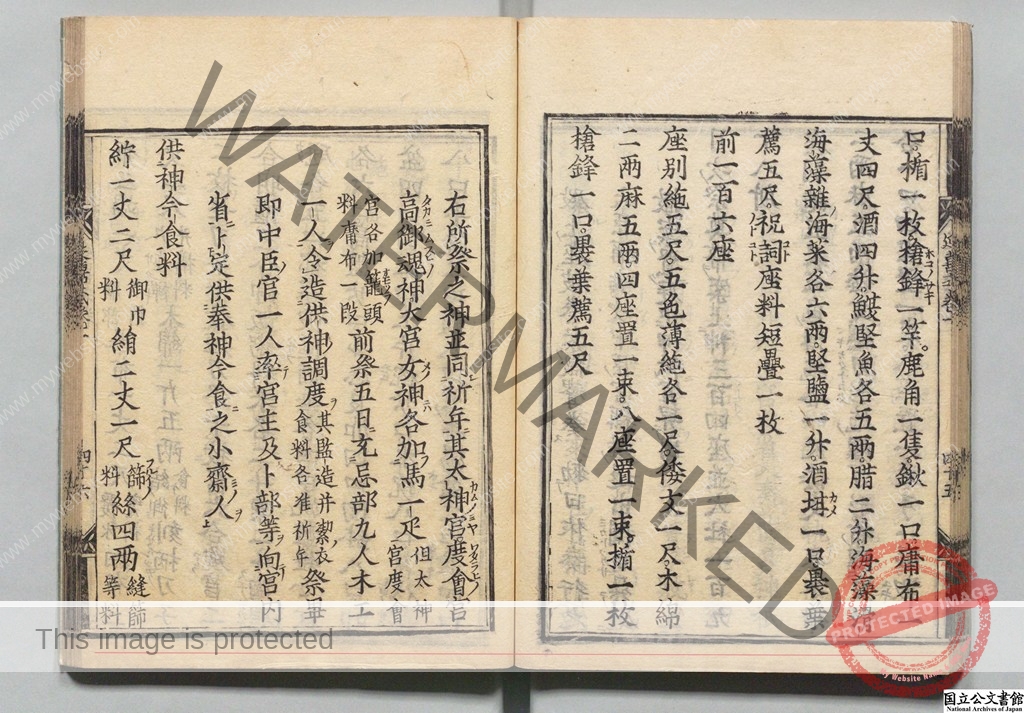

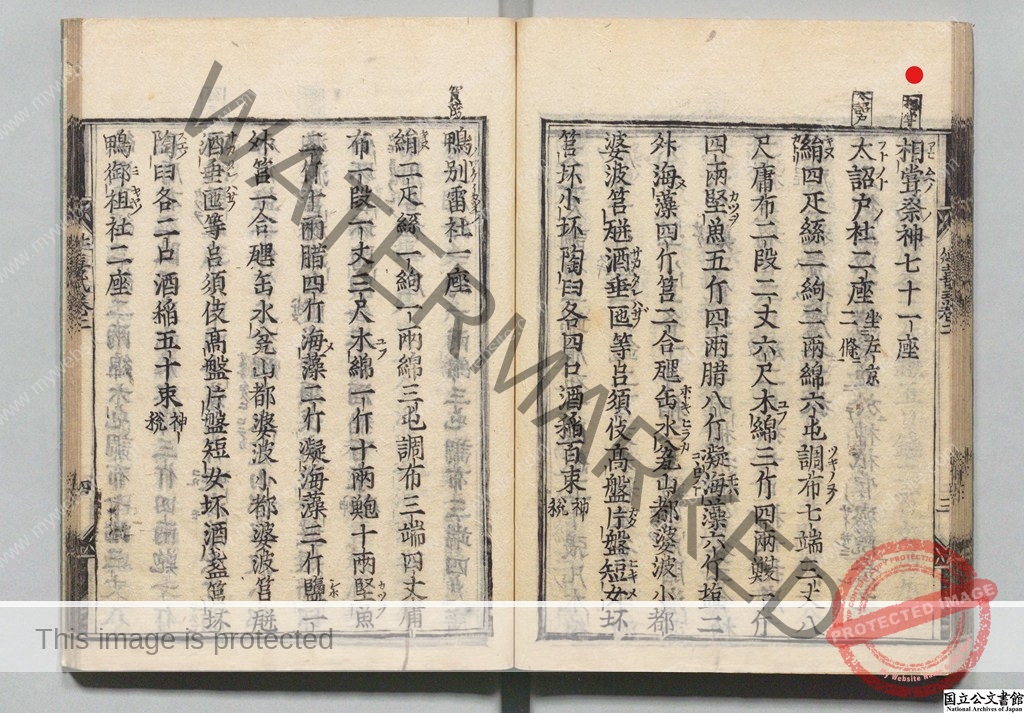

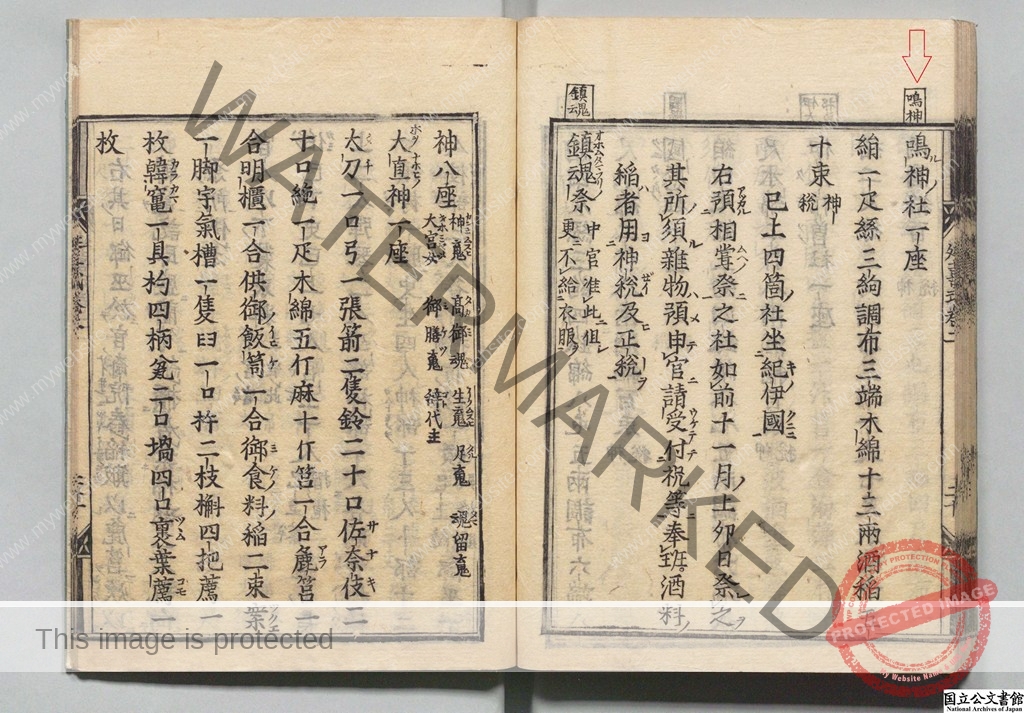

『延喜式(Engishiki)』巻2「四時祭下」中の「相嘗祭神七十一座」

【抜粋意訳】

巻2 神祇2 四時祭下 十一月祭

相嘗祭神(あひむへのまつりのかみ)七十一座鳴神(なるかみの)社一座

絹一疋、絲三絇、調布三端、木綿十三両、酒稲五十束、〈神税〉

已上四箇社、坐紀伊国、

右預(あつかる)相甞祭(あひむへのまつり)に之社如前、十一月の上夘日祭之を、其の所須る雑物は、預め申て官に請受(うけて)、付て祝等奉に班、酒料の稲は者、用よ神税(ぜい)及正税を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

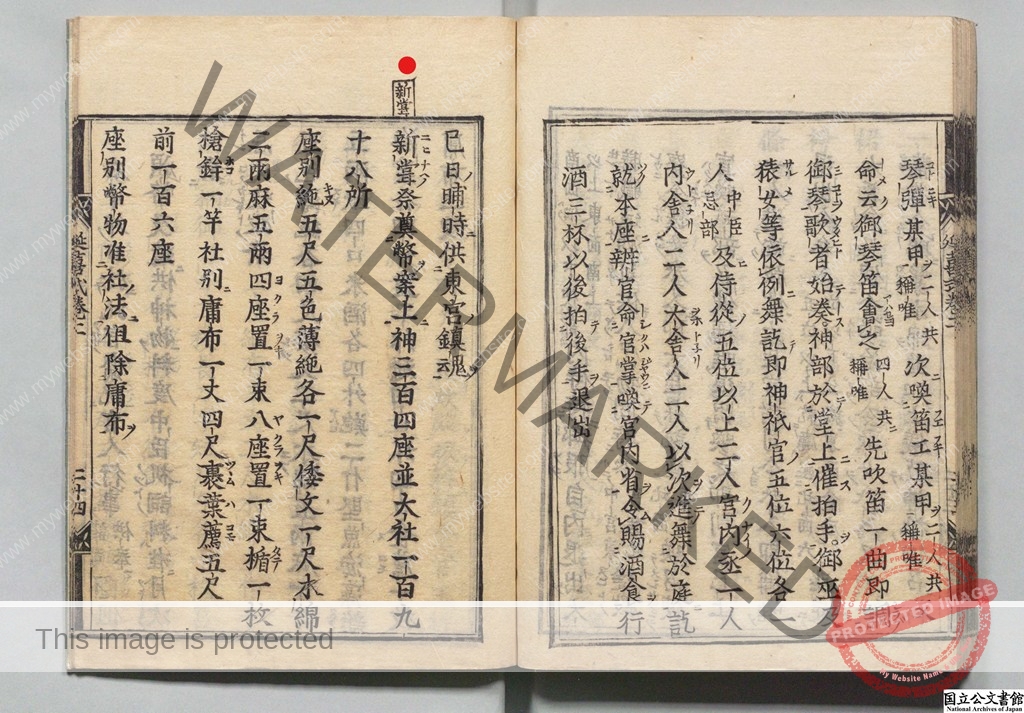

『延喜式(Engishiki)』巻2 四時祭下 新嘗祭

新嘗祭(にいなめのまつり)は

「新」は新穀を「嘗」はお召し上がりいただくを意味する 収穫された新穀を神に奉り その恵みに感謝し 国家安泰 国民の繁栄を祈る祭り

式内大社の神304座で 月次祭(つきなみのまつり)に准じて行われ

春には祈年祭で豊作を祈り 秋には新嘗祭で収穫に感謝する

【抜粋意訳】

新嘗祭(にいなめのまつり)

奉(たてまつる)幣(みてぐら)を案上に 神三百四座 並 大社 一百九十八所

座別に 絹5尺 五色の薄絹 各1尺 倭文1尺 木綿2両 麻5両四座置1束 八座(やくら)置1束 盾(たて)1枚 槍鉾(やりほこ)1竿

社別に庸布1丈4尺 裏葉薦(つつむはこも)5尺前一百六座

座別に 幣物准社の法に伹 除く 庸布を

右中 卯の日に於いて この官(つかさ)の斎院に官人 行事を諸司不に供奉る

伹 頒幣 及 造 供神物を料度 中臣祝詞(なかとみののりと)は 准に月次祭(つきなみのまつり)に

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

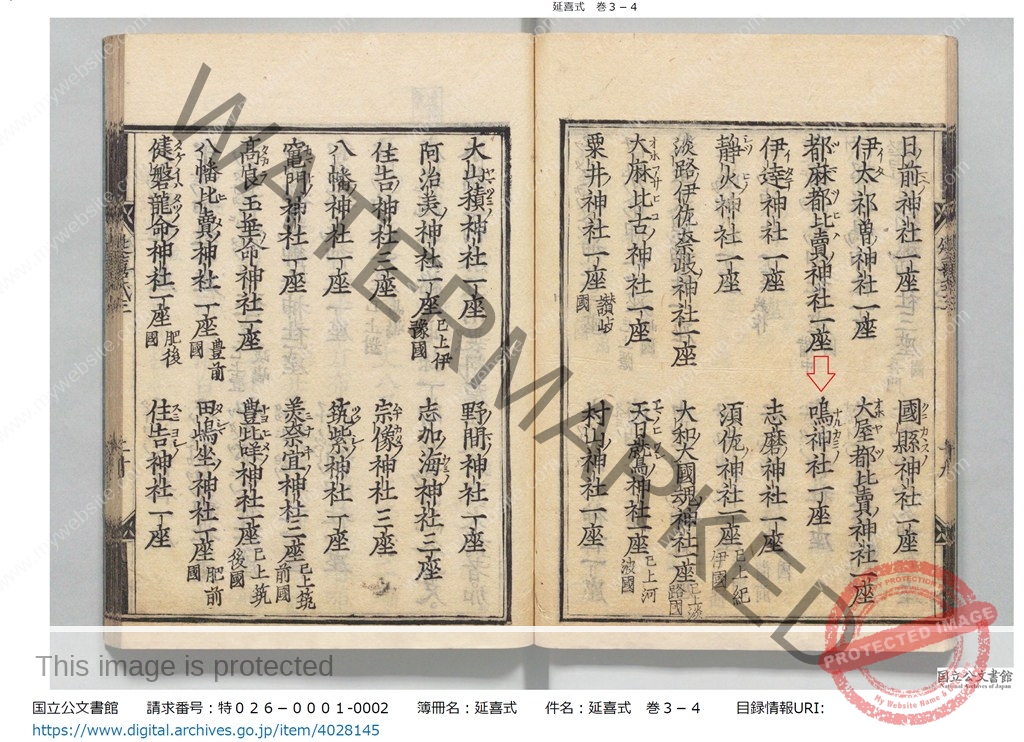

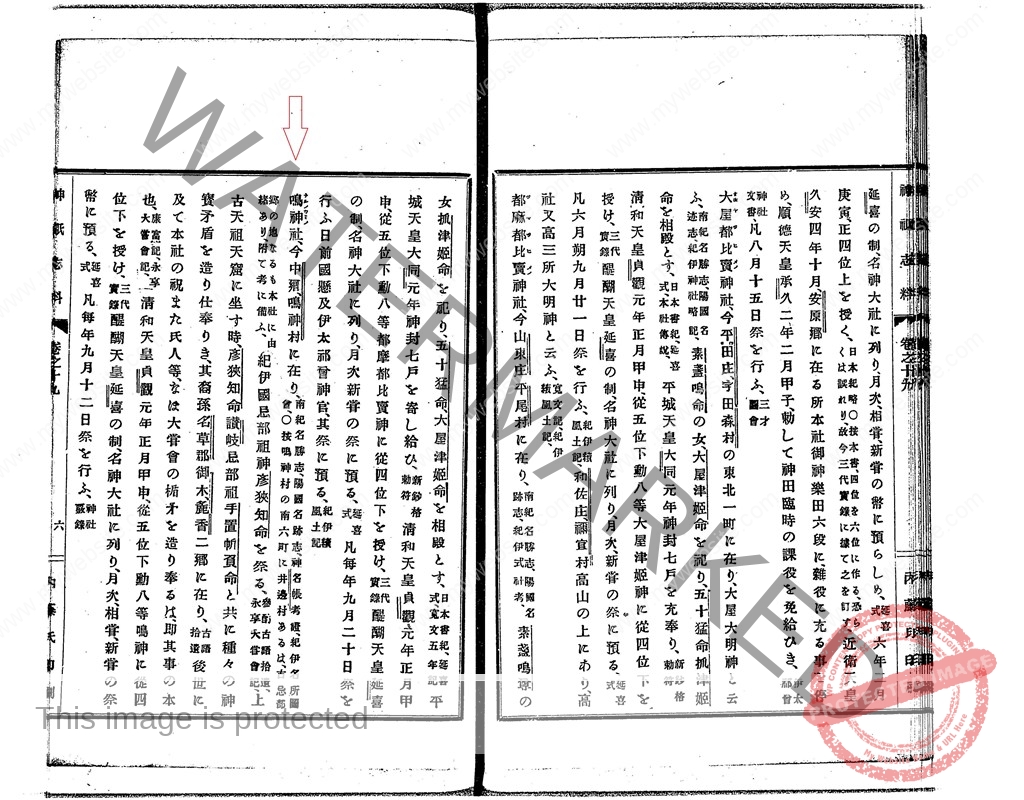

『延喜式(Engishiki)』巻3「臨時祭」中の「名神祭(Meijin sai)」の条 285座

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

延喜式巻第3は『臨時祭』〈・遷宮・天皇の即位や行幸・国家的危機の時などに実施される祭祀〉です

その中で『名神祭(Meijin sai)』の条には 国家的事変が起こり またはその発生が予想される際に その解決を祈願するための臨時の国家祭祀「285座」が記されています

名神祭における幣物は 名神一座に対して 量目が定められています

【抜粋意訳】

巻3 神祇3 臨時祭 名神祭二百八十五座

園神社一座 韓神社二座〈已上坐宮内省、〉

・・・

・・・丹生都比女神社一座 日前神社一座 国懸神社一座 伊太祁曽神社一座 大屋都比売神社一座 都麻都比売神社一座 鳴神社一座 伊達神社一座 志磨神社一座 静火神社一座 須佐神社一座〈已上紀伊国〉

・・・

座別に

絁(アシギヌ)〈絹織物〉5尺

綿(ワタ)1屯

絲(イト)1絇

五色の薄絁(ウスアシギヌ)〈絹織物〉各1尺

木綿(ユウ)2兩

麻(オ)5兩嚢(フクロ)料の薦(コモ)20枚若有り(幣物を包むための薦)

大祷(ダイトウ)者〈祈願の内容が重大である場合〉加えるに

絁(アシギヌ)〈絹織物〉5丈5尺

絲(イト)1絇を 布1端に代える

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

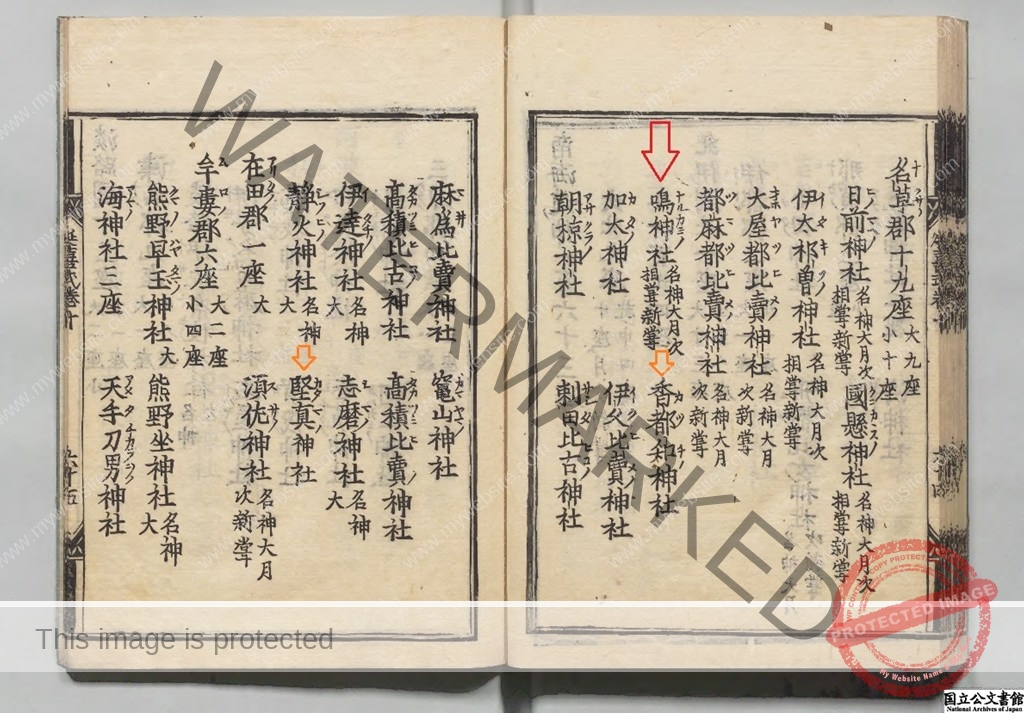

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

① 鳴神社(和歌山市鳴神)の本殿 ⇒ 鳴神社(名神大 月次 相嘗 新嘗)

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)南海道 163座…大29(うち預月次新嘗10・さらにこのうち預相嘗4)・小134[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)紀伊國 31座(大13座・小18座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)名草郡 19座(大9座・小10座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 鳴神社(名神大 月次 相嘗 新嘗)

[ふ り が な ](なるかみのやしろ)

[Old Shrine name](Naru kami no yashiro)

② 鳴神社の境内社 香都知神社 ⇒香都知神社

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)南海道 163座…大29(うち預月次新嘗10・さらにこのうち預相嘗4)・小134[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)紀伊國 31座(大13座・小18座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)名草郡 19座(大9座・小10座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 香都知神社

[ふ り が な ](かつちの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Katsuchi no kaminoyashiro)

③ 鳴神社の境内社 堅真音神社 ⇒堅眞神社

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)南海道 163座…大29(うち預月次新嘗10・さらにこのうち預相嘗4)・小134[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)紀伊國 31座(大13座・小18座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)名草郡 19座(大9座・小10座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 堅眞神社

[ふ り が な ](かたまの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Katama no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『紀伊続風土記』に記される内容

鳴神社には 延喜式内社 紀伊國 名草郡 鳴神社(名神大月次相嘗新嘗)(なるの かみのやしろ)です 境内には 同じく式内社の論社が二つ〈香都知神社(かつちの かみのやしろ)・堅眞神社(かたまの かみのやしろ)〉が祀られています

【抜粋意訳】

紀伊續風土記 巻之十二 名草郡 神宮郷 鳴神村

○鳴ノ神ノ(なるのかみの)社

境 内 東西四十八間 南北六十四間 禁殺生

本殿兩殿 各 表五尺 妻四尺五寸 兩拝所 各九尺 七尺

廳 御供所 瑞籬

鳥 居 二基 清浄池末社九社

夢神社 四尺 三尺 天照大神宮 春日社

延春明神社 住吉社 稲荷社

風神社 八幡宮延喜式神名帳鳴神社 名神大 月次 新甞 相甞

本國神名帳正一位鳴大神

村中にあり 一村の氏神なり 當社 本國式内相甞四社の一にし最尊し 三代實録に貞観元(859)年正月二十七日授紀伊ノ國従五位下鳴ノ神社従四位下ヲとあり 後 階を加えて正一位にのほり給ふ 鎮座の時代詳ならす 日前宮の舊記に中世國造家より神領若干を寄附し 大禰宣を補任し 祭祀等は神官の内行事を代官とす 是を鳴神行事といふ 其の後天正(1573)前後の事考ふへき事なし 慶長(1596)の頃より社僧の如き者 兩部習合の祭をなし來れるに 享保(1716)年中官命ありて 兩部を一洗して古典に復し 本殿雑舎に至るまで悉く修造せられ 神領五石を寄附し 新に神職を命せられる これより日前 国懸 伊太祁曽神と相列りて いと尊き御神なること再ひ世に知られたり

祀神 古傳を失へり 按するに國造家ノ舊記に鳴神村は 舊忌部郷の内とし 康富記 紀州鳴神社氏人楯桙を造進の事あり 本国に上古より忌部氏あり事 古語拾遺に詳なり 此等に因るに忌部氏の祖神 太玉命を忌部郷中嶋といふ地に祀りて氏人奉仕し 朝廷にも殊に尊ひ給ひて相嘗祭に預らせ給ひ祀れる 地の名をもて鳴ノ神社と稱し來れるなるへし 猶其詳なる事は神社考定の部に辨せり 且祭祀雑事等古文書に載するもの下に列す神主 武川 右近

令集觧の文中 日前云々 鳴上神己主等の文あれは 上世は別に當社の神主あり 其後 國造家に属せるに 天正兵乱の後 其家衰微し 慶長の頃より社僧祭祀を恣にせしに 享保年中 官命ありて社僧佛堂等を境外に移し 新に社殿造営の時 村中にて神職の筋目の者を擇ひて 當家を神主と定め給へり 其後 代々神主職たり

祭祀奉幣等

神祇令云 仲冬上ノ卯相嘗祭〔集觧云 大倭社 中略 紀伊ノ国坐日前国懸 須 伊太祁曽鳴巳上神主等請受官幣帛祭〕

國造家舊記云 十一月上卯月 鳴神社御祭惣官在職之間一度参詣行事一人代官也〔暦應四(1341)年並應永六(1399)年の記に見えたり〕

同記曰 十月調庸ノ祭〔下旬撰吉日〕次御捧物者 土師申御先御捧物者

兩宮中言二社 伊太祁曽 佐須妻大屋鳴神等分也〔瀬藤注 佐須は千田の須佐の意か〕

同記曰 二月六日以布為幣〔有四手〕彼布一端内半分進に伊太祁曽 鳴神社

同記曰 正月七日白馬次第云々 三匹獻 鳴ノ神社 権ノ内人大案主ノ間一人為使〔以上應永六年の記に見えたり〕

同古記曰 大神宮恒例テウヨウ「調庸」ノ御祭調へ物の事鳴神の宮絹三匹コトノヲイト「琴緒糸」一絢

雑事

中原康記 永享大嘗會ノ條に云 兵庫寮神楯桙立之件ノ楯桙 紀州鳴ノ神社氏人等 相論之經御沙汰之後 祝與氏人相合楯一帖充造進

日前宮 應永六年神事記曰 有に鳴神田南人母多年知行上臈〔白冠不詳〕中臈案主中仁飯酒を以て一年一度饗応之 而近年一向關如之仍彼田地二段〔小宅郷内〕惣衆中出之〔自に正平十二(1357)年出に此地畢面 又 自に正平十五(1360)年重入久請取此地出に代銭一貫文〕

此外 國造舊記 永仁三(1295)年検田取帳に小宅郷忌部郷等に當社の田畠若干ありし事を載たり

○鳴武神

境内周九十二間 禁殺生

御祓池〔周二十八間〕鳴武流〔長三十間 幅一間半〕

社地 鳴神社の境内未ノ方に接きて別に區域をなす 社今廃し石を建て 鳴武神慶安庚寅の七字を刻めり 國造家寛永記に 土人壷ノ御前といふとあり

麗氣記曰 鳴武神大明神ハ百済国耆闇大王ノ四女也 日前宮為に摂社 神祭霊す九月二十六日天降り給ふ也 酒壷七飛て共に以降る 今仁田中鳴神社前に臥居る長一丈 或七尺乍 七在千今人多見之とあり 按するに麗氣記の言怪誕といへとも 其中亦 古の事実を伝ふる者あり 土人今に至りて 此神を壷ノ御前といふときは麗氣記 酒壷の説ありけに聞ゆ 然れは女神とする説も 亦 或は古の伝へならんか 今村の北の山足に岸根の岩を圓に鑿て壷を埋めたる如き所 四五箇所あり 何れも口の径三尺許深四五尺許人功を以て作る物の如くなれとも 何の為なるを知る物なし 土人或はいふ 古 此地より温泉出しならん 其湯壷なるにやとうけかたし 今おもふに是或は麗氣記の酒壷といへる物ならんか猶考ふへし○香都知(カグツチ)ノ神

境内周六十六間 禁殺生

延喜式神名帳 香都知神社

本国神名帳 従四位上香都知神

鳴神社の東二町許にあり 社今廃して石を建て香都知神慶安庚寅の八字を彫む 社地域は御船の芝といへり 北の方一町許御供ノ井あり

○堅眞音(カタマオト)ノ神

境内周九十間 禁殺生

延喜式神名帳 堅眞(カタマ)ノ神社

本国神名帳 正一位有馬音(アリマオト)ノ大神

鳴神山の麓村の丑ノ方七町許にあり 社今廃す 碑を建て堅眞音ノ神享保甲辰の八字を彫む

三代実録に貞観元年(859)五月二十六日授紀伊ノ国正八位上堅眞音ノ神従五位上 同七年春正月十七日丁酉 紀伊ノ国従五位上堅真音ノ神ヲ列於官社 同八年閏三月十三日戊午 紀伊ノ国従五位上堅真音ノ神ニ授従四位下となり此後階を進めて正一位を加へられしなり

當社延喜式に堅眞音神とし 三代実録に堅眞音神とし 本国神名帳に有馬音大神とす 又 国造舊記に音明神とあり 其稱を考るに有馬は地名にして 此地は古の有馬郷の地なり 音も亦地名なり 音の地は今 有馬村に音浦といへる田地の字にのこれり 延喜式並三代実録の堅眞とあるは其義詳ならす○鳴武神 香都知 堅眞音 三神

国命を以て碑を立て遺跡を標し 鳴神社の神主をして主祭せしむ

【原文参照】

仁井田好古 等編『紀伊続風土記』第1輯 提綱,若山,名草,海部,那賀,帝国地方行政会出版部,明治43. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13502272

仁井田好古 等編『紀伊続風土記』第1輯 提綱,若山,名草,海部,那賀,帝国地方行政会出版部,明治43. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13502272

仁井田好古 等編『紀伊続風土記』第1輯 提綱,若山,名草,海部,那賀,帝国地方行政会出版部,明治43. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13502272

鳴神社には 延喜式内社 紀伊國 名草郡 鳴神社(名神大月次相嘗新嘗)(なるの かみのやしろ)です 境内には 同じく式内社の論社が二つ〈香都知神社(かつちの かみのやしろ)・堅眞神社(かたまの かみのやしろ)〉が祀られています

延喜式内社 紀伊國 名草郡 鳴神社(名神大月次相嘗新嘗)(なるの かみのやしろ)

・鳴神社(和歌山市鳴神)

延喜式内社 紀伊國 名草郡 香都知神社(かつちの かみのやしろ)

・香都知神社〈鳴神社 境内社〉(和歌山市鳴神)

・逆松社(和歌山市鳴神)

延喜式内社 紀伊國 名草郡 堅眞神社(かたまの かみのやしろ)

・堅眞音神社〈鳴神社 境内社〉(和歌山市鳴神)

・堅眞音神社(和歌山市神前)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

和歌山電鉄 貴志川線 日前宮駅から県道138号経由で東へ約1km徒歩で15分程度

鳴神社(和歌山市鳴神)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして鳥居をくぐり ちいさな石橋を渡り 境内に進みます

社号標には゛゛式内 鳴神社゛と刻字されています

その先に割拝殿があります

割拝殿には 鳴神社の御由緒が掲げられています

Please do not reproduce without prior permission.

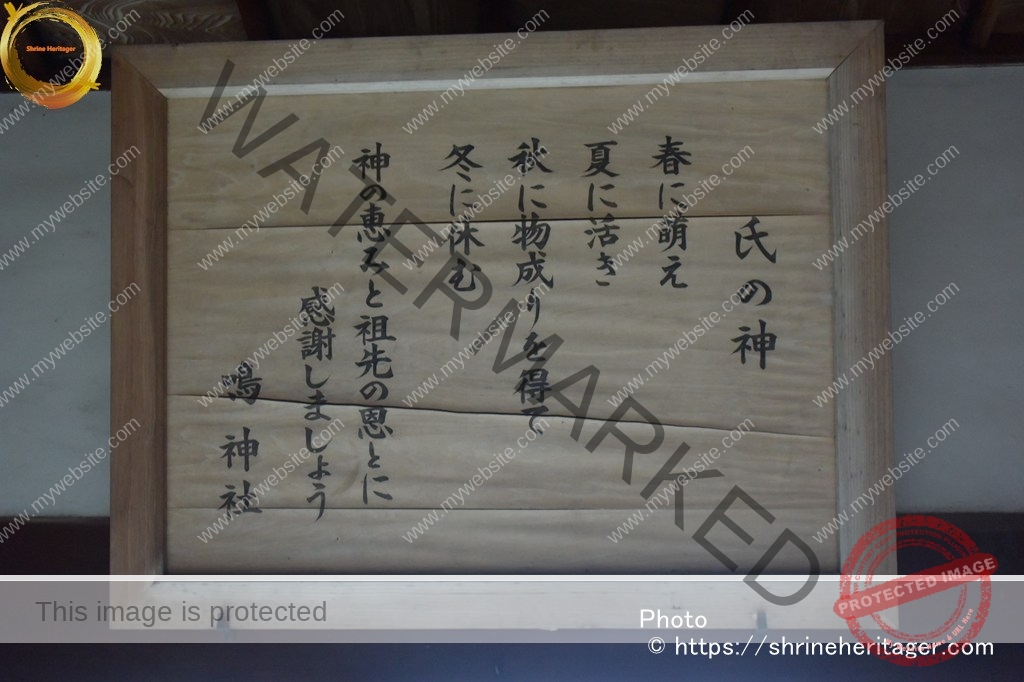

もう一枚の額に記されているのは

氏の神

春に萌え

夏に活き

秋に物成りを得て

冬に休む神の恵みと祖先の恩とに 感謝しましょう

鳴神社

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

本殿は二つあり 拝所も二つ

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして戻り 割拝殿をくぐります

Please do not reproduce without prior permission.

小砂利の参道を戻り 鳥居を抜けます

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居の先の参道は 古代の街道です 南に延びていて海南に向かっています

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

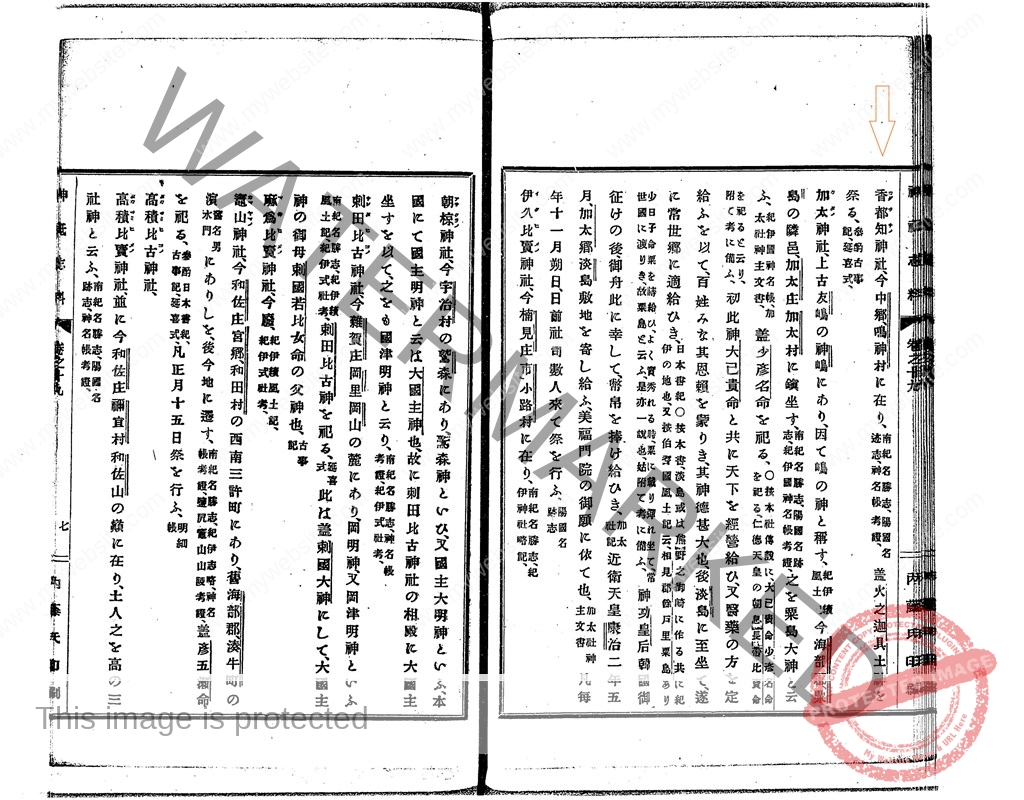

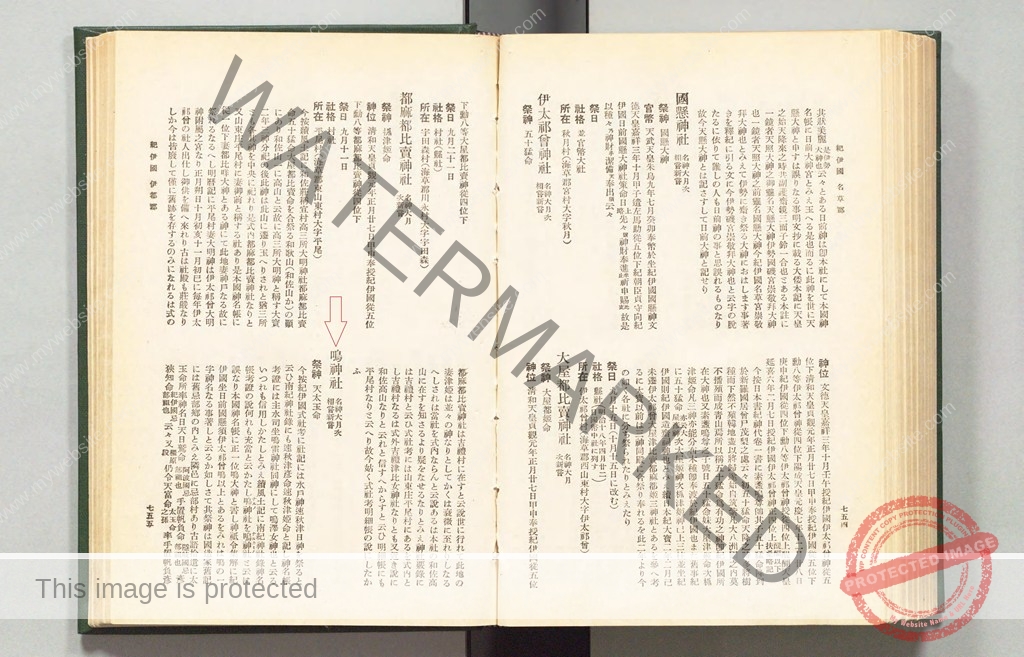

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 鳴神社 名神大月次相嘗新嘗について 所在は゛和佐莊鳴神村に在す、゛〈現 鳴神社(和歌山市鳴神)〉と記しています

【抜粋意訳】

鳴神社 名神大月次相嘗新嘗

鳴は奈留と訓べし、和名針、〔郷名部〕鳴神戸、

〇祭神 速秋津日子神・速秋津比賣神 、〔神社録〕〔〇同云、伊勢内宮別宮瀧原神同神也、〕

〇和佐莊鳴神村に在す、〔名勝志、神社録〕例祭九月十二日、

〇式二、〔四時祭下〕相嘗祭神七十一座、〔中略〕鳴神社一座、〔坐に紀伊國〕

式三、〔臨時祭〕名神祭二百八十五座、〔中略〕紀伊國鳴神社一座、神位

三代実録 貞観元年正月廿七日甲申、奉授に紀伊國 從五位下 嗚神 從四位下、本國神名帳、正一位鳴大神、雑事

永享二年大嘗會記〔中原康富〕云、兵庫寮神楯鉾立之、件楯鉾紀州鳴神社祝氏人等相論之 ,被經に御沙汰之後、祝與に氏人相合、楯一帖充造進云云、

式内社 香都知神社について 所在は゛鳴神社 東北二町許、和佐莊鳴神村東二町、田ノ中に在す゛〈現 逆松社(和歌山市鳴神)〉とし

或る説として゛鳴神社の末社也゛〈現 香都知神社〈鳴神社 境内社〉(和歌山市鳴神)〉とする説も紹介しています

【抜粋意訳】

香都知神社

香都知に加久豆遅と訓べし〔香を加久と讀は、天香久山を天香山と書て、同じく加久夜末とよむ例也、〕

〇祭神 軻遇突智命〔神社録〕

〇鳴神社 東北二町許、和佐莊鳴神村東二町、田ノ中に在す、今無に實殿建に石碑、〔名勝志、神社録〕

〇或説云、鳴神社の末社也

神位

本國神名帳•從四位上 香都知神

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

式内社 堅眞音神社について 所在は゛鳴神社東北 町許、有馬村山麓に在す、゛〈現 逆松社(和歌山市鳴神)から分霊 後継社 堅眞音神社(和歌山市神前)〉

【抜粋意訳】

堅眞音神社

堅眞音は 訓がたし、和名鈔、〔郷名部〕有眞、〔今按るに、三代実録 堅眞に作る、本國神名帳、有眞音に作る、熟れとべきか、然ては和泉國 和泉郡有眞香と同じ名にやあらん、是も誤字ありと見ゆれば、互に通はして後勘の一助に申し試み置也、猶 和泉國和泉郡 阿理莫神社の條考へ合すべし、〕

〇祭神 詳ならず

〇鳴神社東北 町許、有馬村山麓に在す、今無に實殿建に石碑、〔神社録、名所圖會〕

神位 官社

三代實錄、貞観元年五月廿六日辛巳、紀伊國正六位上 堅眞音神授に從五位上、

同七年五月十七日丁酉、詔以に紀伊國 從五位上 堅眞音神列に於官社、

同八年閏三月十三日或午、紀伊國 從五位上 堅眞音神 授に從四位下、

本國神名帳、正一位有眞音大神、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 鳴神社 名神大月次相嘗新嘗について 所在は゛今 中郷 鳴神村に在り、゛〈現 鳴神社(和歌山市鳴神)〉と記しています

祭神は゛紀伊國 忌部祖神 彦狭知命を祭る、゛としています

【抜粋意訳】

鳴神(ナルノカミノ)社

今 中郷 鳴神村に在り、〔南紀名勝志、陽國名跡志、神名帳考證、紀伊名所圖會、〇按 鳴神村の南六町に井邊村あるは、古 忌部郷の地なるも本社に由緒あり、附て考に備ふ〕

紀伊國 忌部祖神 彦狭知命を祭る、〔参酎古語拾遺、永享大嘗會記、〕

上古 天祖天窟に坐す時、彦狹知命 讃岐忌部祖 手置帆負命と共に種々の神寶 矛盾を造り仕奉りき、其裔孫 名草郡 御木、麁香二郷に在り、〔古語拾遺〕

後世に及て 本社の祝また氏人等、なほ大嘗會の矛盾を造り奉るは、即其事の本也、〔康富記、永享大嘗會記、〕清和天皇 貞観元年正月甲申、從五位下勳八等 鳴神に從四位下を授け、〔三代実録〕

醍醐天皇 延喜の制、名神大社に列り、月次、相嘗、新嘗の祭 幣に預る、〔延喜式〕

凡每年九月十二日祭を行ふ.〔神社覈録〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第18−21巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815498

式内社 香都知神社について 所在は゛今 中郷 鳴神村に在り、゛〈現 逆松社(和歌山市鳴神)〉と記しています

【抜粋意訳】

香都知(カグツチノ)神社

今 中郷 鳴神村に在り、〔南紀名勝志、陽國名跡志、神名帳考證、〕

盖 火之迦具土神を祭る、〔参酎古事記、延喜式〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第18−21巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815498

式内社 堅眞音神社について 所在は゛今 神宮上郷、有馬村、鳴神山の麓に在り、゛〈現 逆松社(和歌山市鳴神)から分霊 後継社 堅眞音神社(和歌山市神前)〉

【抜粋意訳】

堅眞音(カタマノオトノ)神社

〔〇按 本書、音字を脱せり、今 本書異本、三代實錄、紀伊國神名帳に據て之を補ふ、又按 紀伊國神名帳、堅を有に作り、倭名鈔 又有馬郷みえ、神社今有馬村に在る時は、堅は有の訛歟、恐らくは有肩の宇體相似て、肩堅音訓相通ふを以て、此謬誤ある歟、然れども三代實錄みな堅と作る時は、悉く改難し、姑附て考に備ふ、〕

今 神宮上郷、有馬村、鳴神山の麓に在り、〔陽國名跡志、紀伊神社略記、紀伊名所圖會、〕

〔〇按 本村に神社の御手洗也あり、其知に昔 浦山、音浦川あり、盖 堅眞音の音は、是に由て起こるに似り 姑附て考に備ふ、〕音明神と云ふ、〔國造舊記〕

清和天皇 貞観元年五月辛巳、正六位上 堅眞音神に從五位上を賜ひ、

七年五月丁酉、詔しで官社に列しめ、八年閏三月戊午、從四位下を授く、〔三代實錄〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第18−21巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815498

栗田寛 著『神祇志料』第18−21巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815498

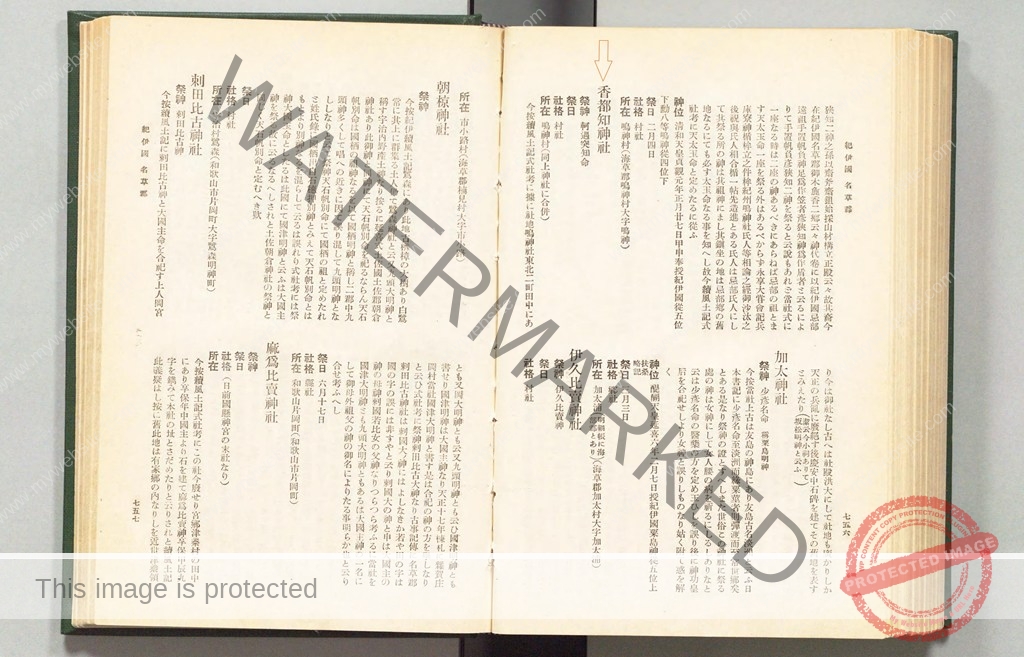

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 鳴神社 名神大月次相嘗新嘗について 所在は゛鳴神村(海草郡鳴神村大字嗚神)゛〈現 鳴神社(和歌山市鳴神)〉と記しています

祭神は゛忌部の祖とます天太玉命一座を祭る゛としています

【抜粋意訳】

鳴神社 名神大月次相嘗新嘗

祭神 天太玉命

今按 紀伊國式社考に 社記には水戸神速秋津日神を祭ると云ひ

南紀神社錄にも 速秋津彦命 速秋津姫命と記し

神名帳考讃には 主水司坐鳴雷神社同神にして嗚澤女神也と云る

いつれも信用しかたしとみえ

績風土記に 南紀神社錄神名帳考證の説 何れも充當と云かたし

嗚(ナルノ)神社を嗚神(ナルカミノ)社と云は誤なり

本國神名帳に 正一位鳴大神と一書し 神祇令集解に紀伊國坐 日前國懸須 伊太祁曾 嗚 以上とあるをみれは鳴の一字神名なる事著しと云るか如し

さて其祭神は國造家舊記には 舊忌部郷の内とみえ 隣邑に忌部村あり

古語拾潰に太玉命 所率 神名日天日鷲命〔阿波國忌部祖也〕手置帆負命〔隠岐國忌部祖也〕彦狭知命〔紀伊國忌部祖也〕云々

又〔橿原段〕仍令天富命〔天太玉命之孫〕率 手置帆負 彦狭知二神之孫 以齋斧齋斧斎鉏 始採山材構立正殿云々 故其裔 今在 紀伊國名草郡 御木 麁香二郷云々

神代卷に以 紀伊國忌部遠祖 手置帆負神 足爲作笠者 彦狹知神爲作盾者と云るによりて 手置帆負 彦狭知二神を祭ると云説もあれど 當社式にー座なる時は 二座の神あるべきにあらねば 忌部の祖とます天太玉命一座を祭る外はあるべからず 永享大嘗會記 兵庫寮 神楯鉾立之件 鉾紀州嗚神社氏人等相論之經 御沙汰之後 祝興氏人相合楯一帖先造進とある氏人は 忌部氏人にして 其祭る所の神は 其祖神にまし其鎭坐の地は 忌部郷の舊也なるにても必す太士命なる事を知へし 故今 績風土記式社考に天太玉命と定めたるに從ふ神位

清和天皇 貞観元年正月廿七日甲申 奉授紀伊國從五位下 勲八等鳴神 從四位下祭日 二月四日

社格 村社所在 鳴神村(海草郡鳴神村大字嗚神)

式内社 香都知神社について 所在は゛嗚神村 (嗚神社に合併)゛〈現 香都知神社〈鳴神社 境内社〉(和歌山市鳴神)〉

旧鎮座地については゛(潔云 今小祠ありて坂松明神と云ふ)゛〈現 逆松社(和歌山市鳴神)〉と記しています

【抜粋意訳】

香都知神社

祭神 軻遇突智命

祭日

社格 村社所在 嗚神村 (同上神社に合併)

今按 續風土記式社考に 據に社地 嗚神社東北二町田中にあり 今は御社なし 古へは社殿洪大にして社地も廣かりしか 天正の兵亂に廃絶す 後慶安中 石碑を建て その舊地を表すとみえたり(潔云 今小祠ありて坂松明神と云ふ)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

式内社 堅眞音神社について 所在は゛鳴神村山麓(海草郡鳴神村大字 鳴神社に合併゛〈現 逆松社(和歌山市鳴神)から 堅眞音神社〈鳴神社 境内社〉(和歌山市鳴神)〉と記しています

【抜粋意訳】

堅眞音神社

祭神

今按 堅眞音は訓かたし

三代實錄にも延喜式に同し 國内神名帳に有眞音大神とあり

神社覈録に本社の事を有馬村山麓にますとみえ

式社考に有馬山の中腹にありと云ひ

和名抄に有眞とあるを思ふに有馬音神ならん歎 今決めかたし 祭神も考へ得す神位

清和天皇 貞観元年五月廿六日辛巳 紀伊國正六位上 野眞音神 授從 五位上

七年五月十七日丁酉 詔以 紀伊國從五位上 野眞神列於官社は年閏三月十三日戊午 紀伊國從五位上 野眞神授從四位下祭日

社格 村社所在 鳴神村山麓(海草郡鳴神村大字 鳴神社に合併)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

鳴神社(和歌山市鳴神)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.