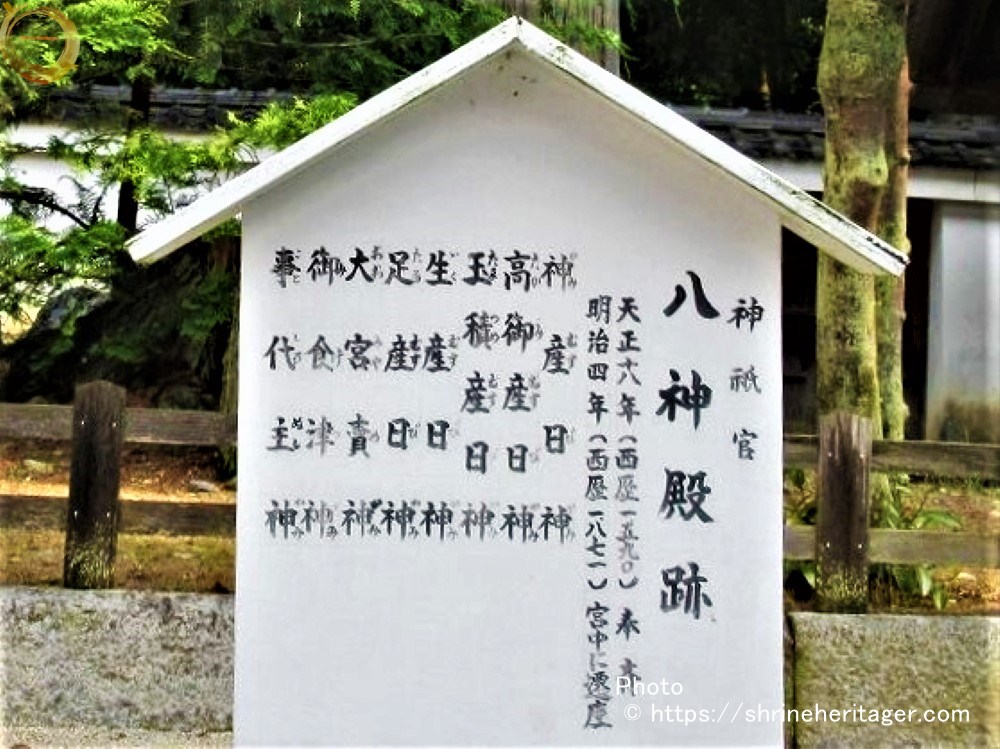

八神殿(hasshin den)は 「天皇守護の神」と言われる「八神」を祀り 古代日本において 国家祭祀の中枢として「宮中神祇官 西院」に祀られて 神祇官が 祭祀を司ってきた神殿です

神祇官西院の西北に八神殿として 八社南北に東面して並んでいたと伝わります

現在は 宮中三殿の「神殿」において 祭祀は 継承していると云われています

目次

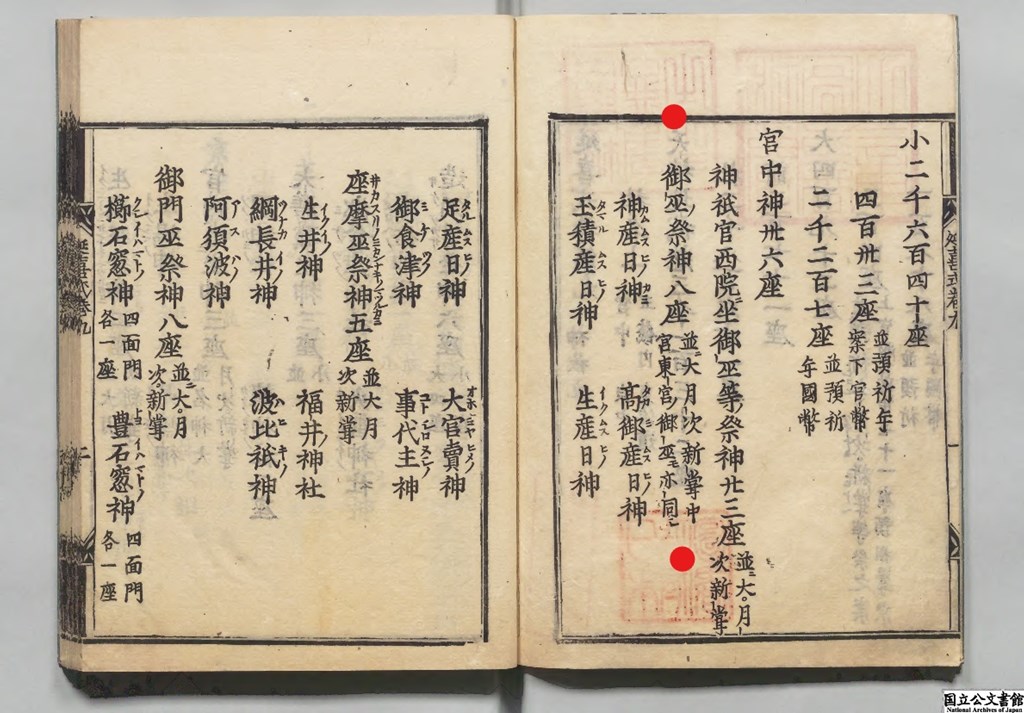

『延喜式神名帳(engishiki jimmyocho)』

所載社一覧では 筆頭に記載されています

宮中神の「神祇官西院坐御巫等祭神二十三座」の中に「御巫祭神 8座(並大月次新嘗・中宮東宮御巫亦同)」として挙げられていますので 官社(式内社)の筆頭となっています

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)宮中 36座…大(預月次新嘗)30・小6)

[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)神祇官西院坐御巫等祭神 23座(並大)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)御巫祭神 8座(並大月次新嘗・中宮東宮御巫亦同)

[名神大 大 小] 式内大社(並大)

国立国会図書館デジタルコレクション 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫・第一殿に鎮座

[旧 神社名 ] 神産日神(並大月次新嘗・中宮東宮御巫亦同)

[ふ り が な ](かむむすひ の かみ)

[How to read ](kamumusuhi no kami)・第二殿に鎮座

[旧 神社名 ] 高御産日神(並大月次新嘗・中宮東宮御巫亦同)

[ふ り が な ](たかみむすひ の かみ)

[How to read ](takami musuhi no kami)・第三殿に鎮座

[旧 神社名 ] 玉積産日神(並大月次新嘗・中宮東宮御巫亦同)

[ふ り が な ](たまるむすひ の かみ)

[How to read ](tamaru musuhi no kami)・第四殿に鎮座

[旧 神社名 ] 生産日神(並大月次新嘗・中宮東宮御巫亦同)

[ふ り が な ](いくむすひ の かみ)

[How to read ](iku musuhi no kami)・第五殿に鎮座

[旧 神社名 ] 足産日神(並大月次新嘗・中宮東宮御巫亦同)

[ふ り が な ](たるむすひ の かみ)

[How to read ](taru musuhi no kami)・第六殿に鎮座

[旧 神社名 ] 大宮売神(並大月次新嘗・中宮東宮御巫亦同)

[ふ り が な ](おほみやひめ の かみ)

[How to read ](ohomiya hime no kami)・第七殿に鎮座

[旧 神社名 ] 御食津神(並大月次新嘗・中宮東宮御巫亦同)

[ふ り が な ](みけつ の かみ)

[How to read ](miketsu no kami)・第八殿に鎮座

[旧 神社名 ] 事代主神(並大月次新嘗・中宮東宮御巫亦同)

[ふ り が な ](ことしろぬし の かみ)

[How to read ](kotoshironushi no kami)

スポンサーリンク

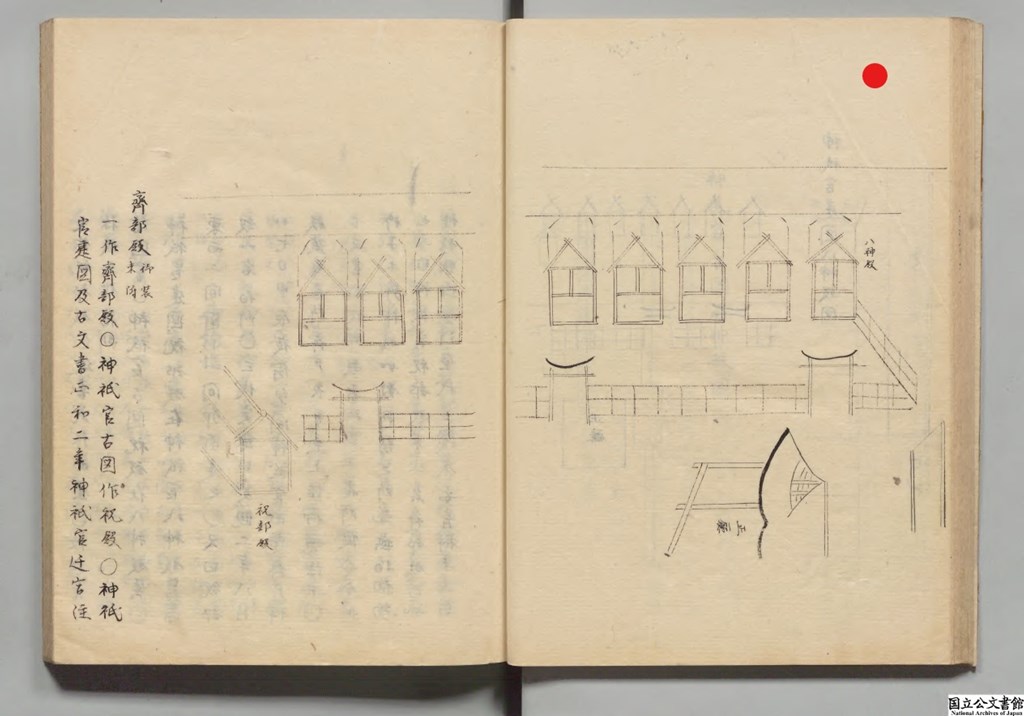

かつての宮中 八神殿(hasshin den)の様子

寛政9年(1797)完成『大内裏図考証』の図絵

【原文参照】国立公文書館デジタルアーカイブ

寛政9年(1797)完成『大内裏図考証』著者:裏松光世 数量65冊 写本

古図(伯家部類)によると各社殿は独立していて

南北十丈 東西三丈 朱(あけ)の玉垣を東南北の三方に囲らし

東面三か所(北第一殿 第五殿 第八殿の前)に鳥居を設けて 各殿内には御体はなく ただ賢木(榊)をおいたと伝わります

寛政9年(1797)完成『大内裏図考証』の図絵

【原文参照】国立公文書館デジタルアーカイブ

寛政9年(1797)完成『大内裏図考証』著者:裏松光世 数量65冊 写本

「八神殿」は神祇官に祭られていましたが 応仁の乱で神祇官の大半が焼失します

天正15年(1582)に取り壊され断絶し 「八神殿」の神々は宮中では祭られなくなります

再び宮中で祭られるようになるのは 神祇官が復興される明治の世を待たなければならなりませんでした

現在は 宮中三殿の内「神殿」に祀られています

スポンサーリンク

祀られる八神について

八神については 史料によって表記・順序が異なります

| 延喜式 (神名帳) | 延喜式 (四時祭・鎮魂祭) | 延喜式 (祈年祭祝詞) | 延喜式 (月次祭祝詞) | 古語拾遺 |

| 神産日神 | 神魂 | 神魂 | 神魂 | 高皇産霊 |

| 高御産日神 | 高御魂 | 高御魂 | 高御魂 | 神産霊 |

| 玉積産日神 | 生魂 | 生魂 | 生魂 | 魂留産霊 |

| 生産日神 | 足魂 | 足魂 | 足魂 | 生産霊 |

| 足産日神 | 魂留魂 | 玉留魂 | 玉留魂 | 足産霊 |

| 大宮売神 | 大宮女 | 大宮乃売 | 大宮売 | 大宮売神 |

| 御食津神 | 御食魂 | 大御膳都神 | 御膳都神 | 事代主神 |

| 事代主神 | 辞代主 | 辞代主 | 辞代主 | 御膳神 |

スポンサーリンク

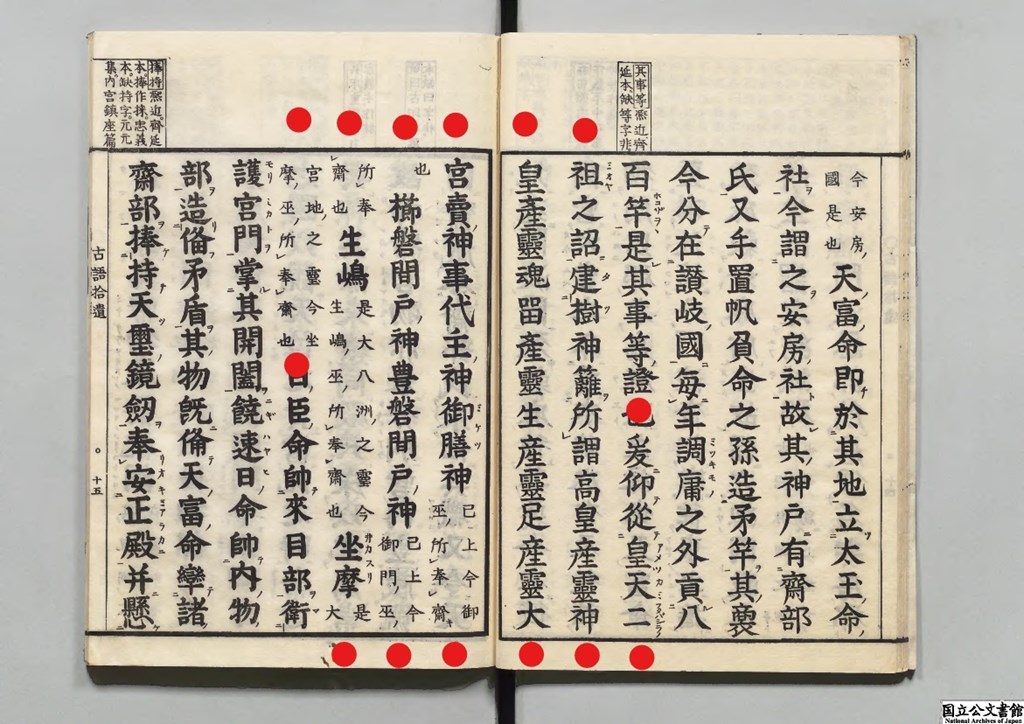

『古語拾遺(kogojui)』

神武天皇の即位時の奉斎 に記される伝承

『古語拾遺(kogojui)』(斎部広成 大同2年(807年)編纂)に記される「八神殿の神々」は 初代 神武天皇の即位時に 御神勅により宮中に奉斎された「八神殿の神々」「生嶋の神」「坐摩の神」と同じ起源と記されています

意訳

「 皇天2祖の詔のままに 神籬(himorogi)を建てました

所謂(iwayuru)

・高皇産霊(takami musuhi)

・神皇産霊(kami musuhi)

・魂留産霊(tamatsume musuhi)

・生産霊(iku musuhi)

・足産霊(taru musuhi)

・大宮賣神(omiyame no kami)

・事代主神(kotoshironushi no kami)

・御膳神(miketsu no kami)

[巳上(ijo)今 御巫(mikamunagi)の斎祭る(祝い祀る)ところです]・櫛磐間戸神(kushi iwamado no kami)

・豊磐間戸神(toyo iwamado no kami)

[巳上(ijo)今 御門(mikado)の巫(kamunagi)が斎祭る(祝い祀る)ところです]生嶋(iku shima)

[是は 大八州(oo yashima)の霊(mitama)で 今 生嶋(iku shima)の巫(kamunagi)の斎祭る(祝い祀る)ところです]坐摩(ikasuri)

[是は 大宮地(omiyadokoro)の霊(mitama)で 今 坐摩(ikasuri)の巫(kamunagi)の斎祭る(祝い祀る)ところです] 」

【原文参照】国立公文書館デジタルアーカイブ 『訂正古語拾遺』選者:斎部広成 大同2年(807年)編纂/校訂者:猿渡容盛 刊本 ,明治02年 , 木村正辞

大宮売神(ohomiya hime no kami)について

幾つかの説があります

・丹後国二宮の「大宮売神社」が本社とされています

・教部省編纂の『特選神名牒』によれば

「八神殿に祭られたまへる大宮売神は此国なるを移し奉れるものなること丹波多紀郡櫛石窓神社(引用注:宮中の櫛石窓神も丹波・櫛石窓神社が本社)の条に云る趣と合せ考て知るべき也」とあります

・大宮姫稲荷神社(上京区竹屋町通主税町)後世 これを遷祀したもと伝わります

・玉姫大明神(二条公園)大宮姫命稲荷神社の古跡と伝わります

スポンサーリンク