由岐神社(ゆきじんじゃ)は 天慶年間〈938~947年〉世情不安となった時 天下泰平と万民幸福を祈念し 朱雀天皇が勅により 元は 宮中〈京都御所〉に祀られていた由岐大明神〈大己貴命・少彦名命〉を 都の北方にあたる鞍馬山の地に遷宮をして 鞍馬寺の鎮守社とし 都の北方鎮護を仰せつけられたのが始まりです

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

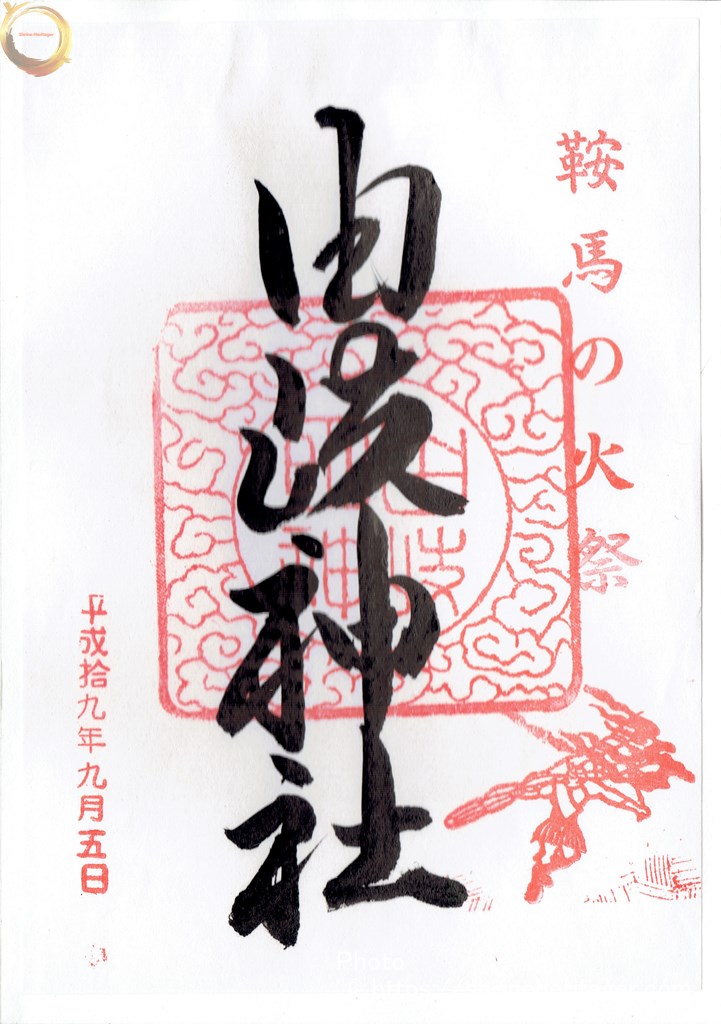

【神社名(Shrine name)】

由岐神社(Yuki shrine)

【通称名(Common name)】

・靫明神(ゆきみょうじん)

〈天皇の病や国難時に神前に 靫(ゆき)を献じて平穏を祈った社〉

【鎮座地 (Location) 】

京都府京都市左京区鞍馬本町1073

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》大己貴命(おほなむちのみこと)

少彦名命(すくなひこなのみこと)

《相殿》八所大明神(はっしょだいみょうじん)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・火難除・子授安産・縁結び・病気平癒・厄除開運

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

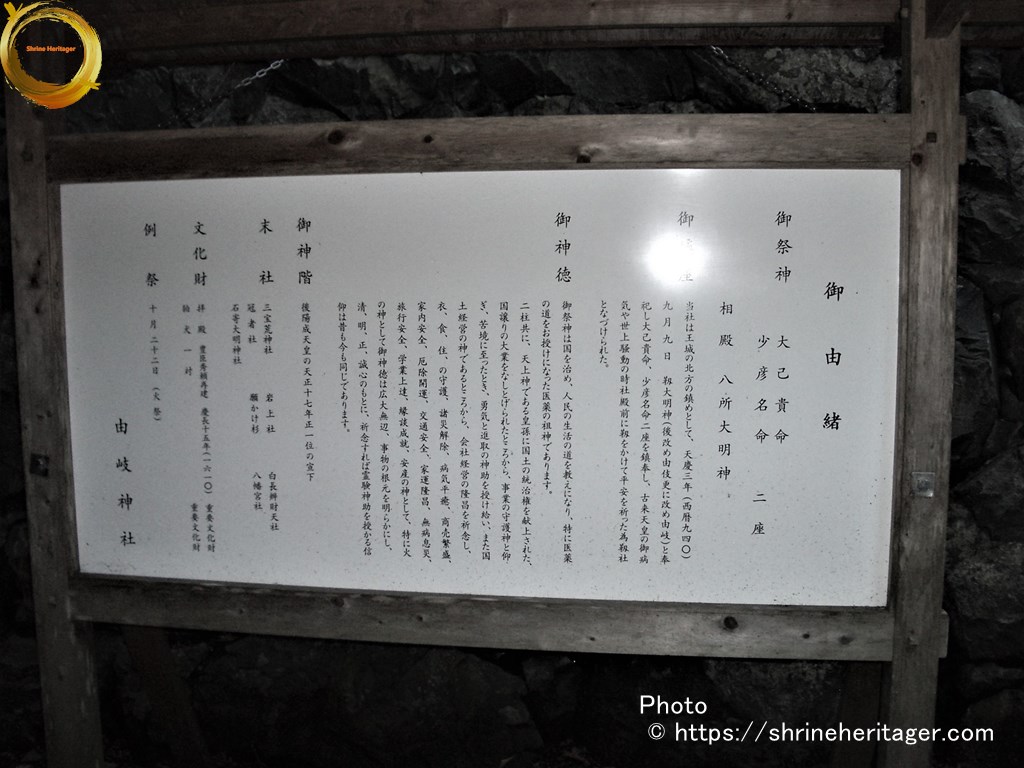

御由緒

御祭神 大己貴命

少彦名命 二座相 殿 八所大明神

御鎮座

当杜は王城の北方の鎮めとして、天慶三年(西暦九四〇)九月九日 靫大明神(後改め由伎 更に改め由岐)と奉祀し大己貴命、少彦名命二座を鎮奉し、古来天皇の御病気や世上騒動の時 社殿前に靫をかけて平安を祈った為 靫社となづけられた。御神徳

御祭神は国を治め、人民の生活の道を教えになり、特に医薬の道をお授けになった医薬の祖神であります。二柱共に、天上神である皇孫に国土の統治権を献上された、国譲りの大業をなしとげられたところから、事業の守護神と仰ぎ、苦境に至ったとき、勇気と進取の神助を授け給い、また国土経営の神であるところから、会社経営の隆昌を祈念し、衣、食、住の守護、諸災解除、病気平癒、商売繁盛、家内安全、厄除開運、交通安全、家業隆昌、無病息災、旅行安全、学業上達、縁談成就、安産の神として、持に火の神として御神徳は広大無辺、事物の根元を明らかにし、清、明、正、誠心のもとに、祈念すれば霊験神助を授かる信仰は昔も今も同じであります。

御神階

後陽成天皇の天正十七年 正一位の宣下末 社

三宝荒神社 岩上社 白長辨財天社

冠者杜 願かけ杉 八幡宮社

石寄大明神社文化財

拝殿 豊臣秀頼再建 慶長十五年(一六一〇)重要文化財

狛犬 一対 重要文化財例祭 十月二十二日(火祭)

由岐神社

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

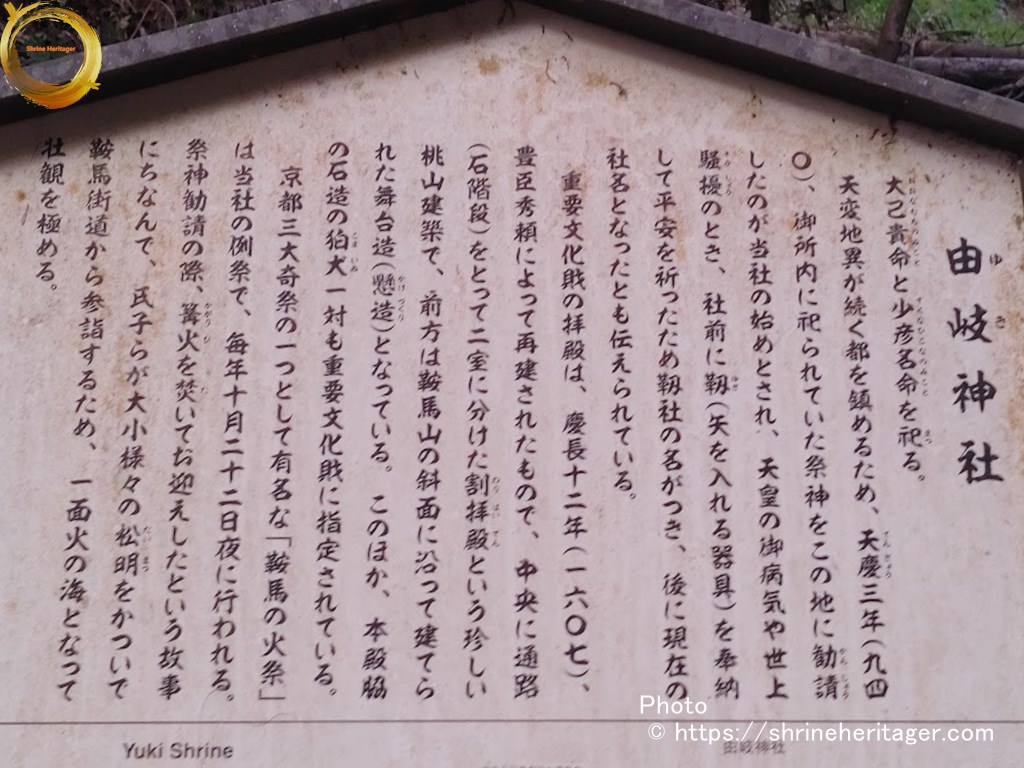

【由 緒 (History)】

由岐(ゆき)神社

大己貴命(おおなむちのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)を祀(まつ)る。

天変地異が続く都を鎮めるため、天慶(てんぎょう)三年(九四〇)、御所内に祀られていた祭神をこの地に勧請(かんじょう)したのが当社の始めとされ、天皇の御病気や世上騒擾(そうしょう)のとき、社前に靭(ゆき)(矢を入れる器具)を奉納して平安を祈ったため靭社の名がつき、後に現在の社名となったとも伝えられている。

重要文化財の拝殿は、慶長十二年(一六〇七)、豊臣秀頼によって再建されたもので、中央に通路(石階段)をとって二室に分けた割拝殿(わりはいでん)という珍しい桃山建築で、前方は鞍馬山の斜面に沿って建てられた舞台造(懸造 かけつくり)となっている。このほか、本殿脇の石造の狛犬(こまいぬ)一対も重要文化財に指定されている。

京都三大奇祭の一つとして有名な「鞍馬の火祭」は当社の例祭で、毎年十月二十二日夜に行われる。

祭神勧請の際、篝火(かがりび)を焚(た)いてお迎えしたという故事にちなんで、氏子らが大小様々の松明(たいまつ)をかついで鞍馬街道から参詣するため、一面火の海となって壮観を極める。現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・本殿

Please do not reproduce without prior permission.

・本殿 狛犬 一対 重要文化財

Please do not reproduce without prior permission.

・拝殿(割拝殿、重要文化財)

慶長12年(1607)豊臣秀頼により再建 割拝殿形式の桃山建築

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・三宝荒神社《主》三宝荒神大神

三宝荒神社

御祭神 三宝荒神大神

祭 日 五月第四日曜日古くより此の地に、火の神様 かまどの神様としてお祀りされ、火難除けとして信仰されております。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・白長弁財天社《主》弁財天

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・冠者社《主》素戔嗚尊

冠者社

御祭神 素戔嗚尊

祭 日 七月十七日古く鞍馬冠者町に祀られていた社をこの所に祀る。

商売繁昌の神として信仰されている。現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・岩上社《主》事代主命・大山祇命

岩上社

御祭神 事代主命

大山祇命

祭 日 五月五日古く鞍馬の御神として鞍馬岩上の森に奉祀されていた。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・大杉社《主》御神木

大杉社

(願掛け杉)

祭日 三月二十一日

樹齢 八〇〇年

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・八幡宮社《主》八幡大神

・由岐神社御旅所

・鬼一社(きいちのやしろ)・石寄大明神社

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

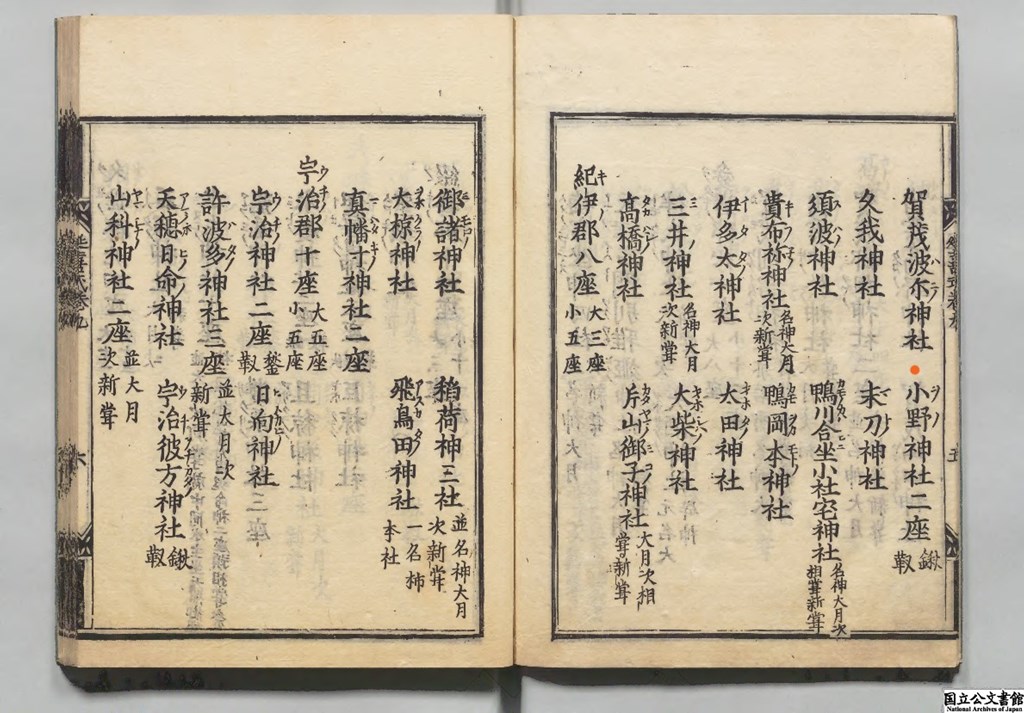

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)畿内 658座…大(預月次新嘗)231(うち預相嘗71)・小427[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)山城國 122座(大53座(並月次新嘗・就中11座預相嘗祭)・小69座(並官幣))

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)愛宕郡 21座(大8座・小13座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 小野神社二座 鍬靫

[ふ り が な ](をのの かみのやしろ ふたくら)

[Old Shrine name](Wono no kaminoyashiro Futakura)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

京都御所から遷宮された゛由岐神社゛について

由岐神社の御祭神〈大己貴命・少彦名命〉は 元々は 宮中〈京都御所〉にお祀りされていた由岐大明神でした

天慶(てんぎょう)年間〈938~947年〉に現在地に遷座されました その理由は 天慶元年に平安京で大地震が起き 天慶2年には 平将門の乱から続いて天慶の乱が相次ぎ発生しました

世情不安となっていた折 第61代 朱雀天皇が勅によって 天下泰平と万民幸福を祈念し 天慶3年(940)9月9日御所にお祀りされていた由岐大明神を都の北方にあたる鞍馬山の地に遷宮をして鞍馬寺の鎮守社とし 都の北方鎮護を仰せつけられたのが 由岐神社の始まりです

゛鞍馬の火祭゛の始まり

天慶3年(940)9月9日の御遷宮の時の様子は

鴨川に生えていた葦で松明を造り 道々には篝火を焚いて 神道具を先頭に文武百官供奉の国家的一大儀式により勧請されたと伝わり

その行列の長さは 10町(1km)にもなったと云う この儀式に感激した鞍馬の里人は この儀式と由岐大明神の霊験を後生に伝え遺し守ってきたのが鞍馬の火祭の起源であるとされています

現在の例祭゛鞍馬の火祭゛で 燃えさかる大松明を担ぐのは そのときに かがり火を持って神霊を迎えたことを今に伝えています

靫明神(ゆきみょうじん)⇒由岐大明神⇒由岐神社への変遷

靫明神(ゆきみょうじん)という社號は 天皇の御病気や世上騒擾(そうしょう)のとき 社前に靭(ゆき)(矢を入れる器具)を奉納して平安を祈ったため靭社の名がつき 後に現在の社名となったとも伝えられています

洛中の五条天神社は 国難時にその責任を取って「流罪に処す」として国の役人が神社の扉に靫を架けて閉じるということが行われていましたが、『徒然草』によれば由岐神社でも同様のことが行われていたといわれています

・五條天神宮〈天使の宮〉(京都市下京区天神前町)

この靫明神(ゆきみょうじん)から 式内社 小野神社二座(鍬靫)の論社ともなっています

延喜式内社 山城國 愛岩郡 小野神社二座(鍬靫)(をのの かみのやしろ ふたくら)の論社について

式内社 小野神社二座(鍬靫)については 中古に廃絶したとも云われ 明確な所在は確定していません 現在の主な論社は三つです

・小野神社(京都市左京区上高野西明寺山)〈崇道神社 境内社〉

・御蔭神社(京都市左京区上高野東山)

・由岐神社(京都市左京区鞍馬本町)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

叡山電鉄鞍馬線 鞍馬駅から鞍馬寺方面へ北上して約450m 徒歩10分程度

Please do not reproduce without prior permission.

鞍馬駅前の商店街から鞍馬寺方面へと進みます

Please do not reproduce without prior permission.

由岐神社の位置は 鞍馬寺の山内案内を見ると良くわかります

仁王門から進んで 徒歩で九十九折〈平安時代 清少納言が 「遠きて近きもの くらまのつづらをりといふ道」 と綴った参道〉の方向へ進むとあります

鞍馬寺の仁王門をくくりぬけます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

すぐに放生池があります

放生池(ほうじょういけ)

放生とは、生き物を逃がして、そのいのちを救うこと、亀や魚をこの池に放ち善幸功徳を積み、滝に打たれて修行する。

滝のまわりの石柱は、江戸時代のままの姿を残している。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

放生池から石段を上がって行くと

゛魔王の滝゛と刻字された鳥居が建ち 吉鞍稲荷社が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

吉鞍稲荷社の向かって右手には゛魔王の滝゛があります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

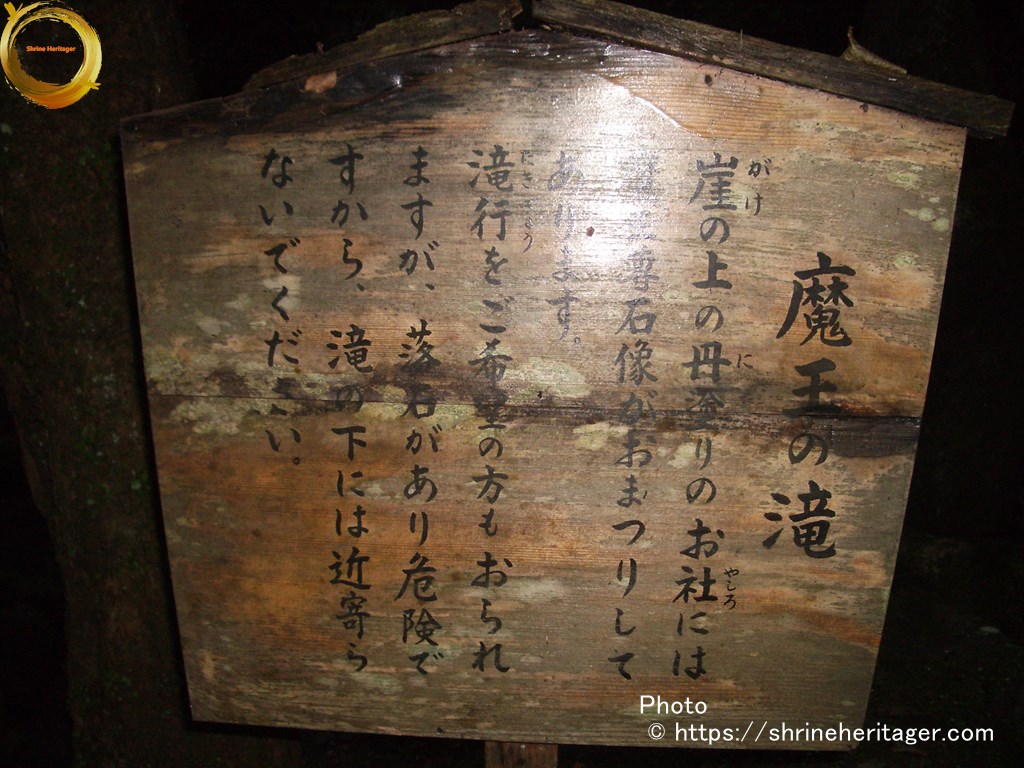

魔王の滝

崖(がけ)の上の丹塗(にぬり)りのお社(やしろ)には 護法魔王尊がおまつりしてあります。

滝行(たきぎょう)をご希望の方もおられますが、落石があり危険ですから、滝の下にはちかよらないでください。現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

由岐神社(京都市左京区鞍馬本町)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

手水鉢で清めます

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をしてから鳥居をくぐると 割拝殿の中を抜けて境内へと進みます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

割拝殿を抜けると 目の前の大杉に圧倒されながら 境内社に挟まれて本殿へと続く石段を上って行きます

Please do not reproduce without prior permission.

本殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

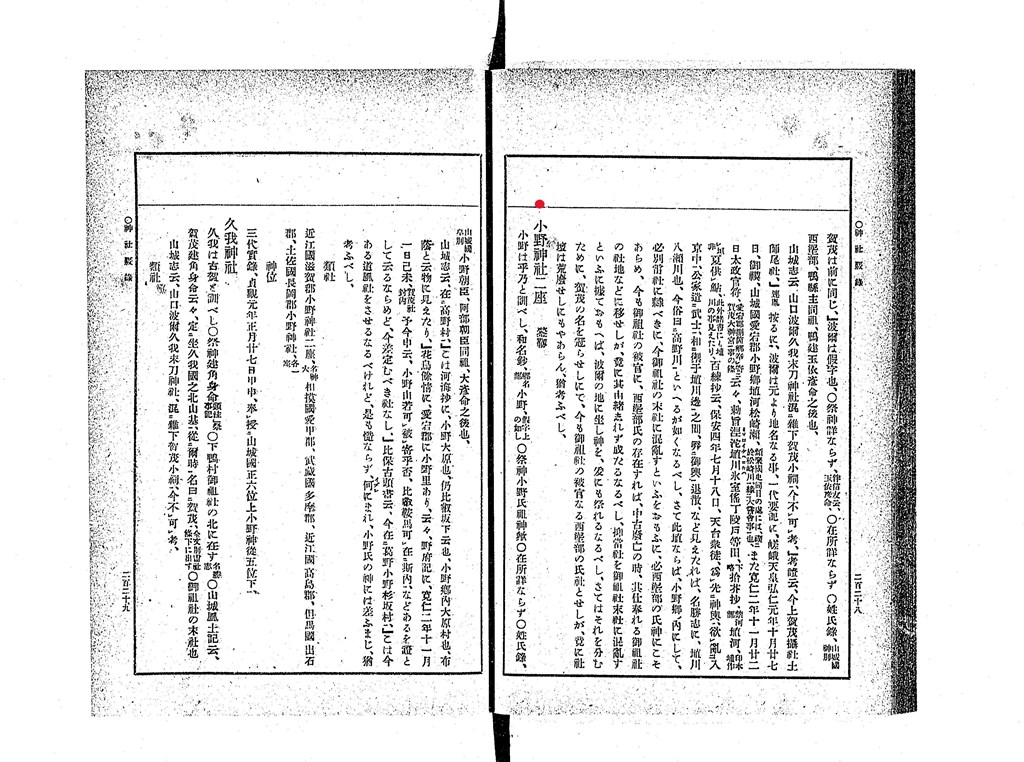

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 小野神社二座 鍬靫について 所在は゛在所詳ならず゛〈良くわからない〉と記しています

その上で諸説を紹介しています

゛山城志云、在ニ高野村゛〈現 小野神社(京都市左京区上高野西明寺山)〈崇道神社 境内社〉〉

゛花鳥余情に、愛宕郡に小野里あり゛〈現 岩戸落葉神社(京都市北区小野岩戸)〉

゛野府記に 比叡鞍馬可在ニ斯内゛〈現 由岐神社(京都市左京区鞍馬本町)〉

゛比保古頭書云、今在ニ葛野小野杉坂村 今ある道風社゛〈現 道風神社(京都市北区杉阪道風町)〉

【抜粋意訳】

小野神社二座 鍬靫

小野は乎乃と訓べし、和名鈔、〔郷名部〕小野、〔假字上の如し〕

○祭神 小野氏祖神歟

○在所詳ならず

○姓氏録、〔山城國皇別〕小野朝臣、阿部朝臣同祖、大彦命之後也、

山城志云、在ニ高野村、」こは河海抄に、小野大原也、仍比叡坂下云也、小野郷内大原村也、布陰と云物に見えたり、」

花鳥余情に、愛宕郡に小野里あり、云々、

野府記に、寛仁二年十一月一日己未、〔賀茂社封内〕予今申云、小野山若可被寄乎否、比叡鞍馬可在ニ斯内、などあるを証として云るならめど、今差定むべき社なし、』

比保古頭書云、今在ニ葛野小野杉坂村、』こは今ある道風社をさせるなるべけれど、是も慥ならず、何(イズレ)にまれ、小野氏の神には差ふまじ、猶考ふべし、類社

近江國滋賀郡 小野神社二座、〔名神大〕

相模国愛甲郡、武蔵国多摩郡、近江国高島郡、但馬国出石郡、土佐國長岡郡小野神社(各一座)神位

三代實録、貞観元年正月二十七日甲申、奉授ニ山城國正六位上小野神從五位下、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

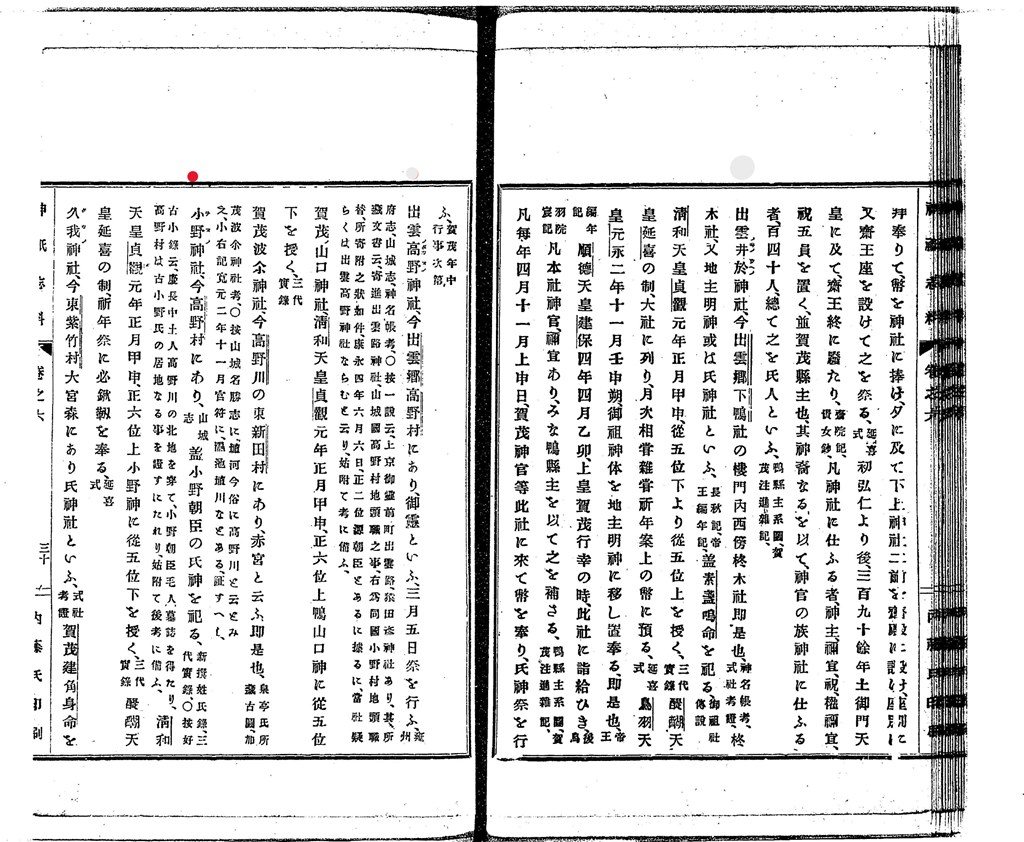

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 小野神社について 所在は゛今 高野村にあり゛〈現 小野神社(京都市左京区上高野西明寺山)〈崇道神社 境内社〉〉と記しています

【抜粋意訳】

小野神社

今 高野村にあり、〔山城志〕

盖 小野朝臣の氏神を祀る、〔新撰姓氏録、三代実録、〕

〔〇按 好古小録云、慶長中土人 高野川の北地を穿て、小野朝臣毛人墓誌を得たり、高野村は古 小野氏の居地なる事を證すにたれり、姑附て後考に備ふ、〕清和天皇 貞観元年正月甲申、正六位上 小野神に從五位下を授く、〔三代実録〕

醍醐天皇 延喜の制、祈年祭に必鍬靫を奉る、〔延喜式〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

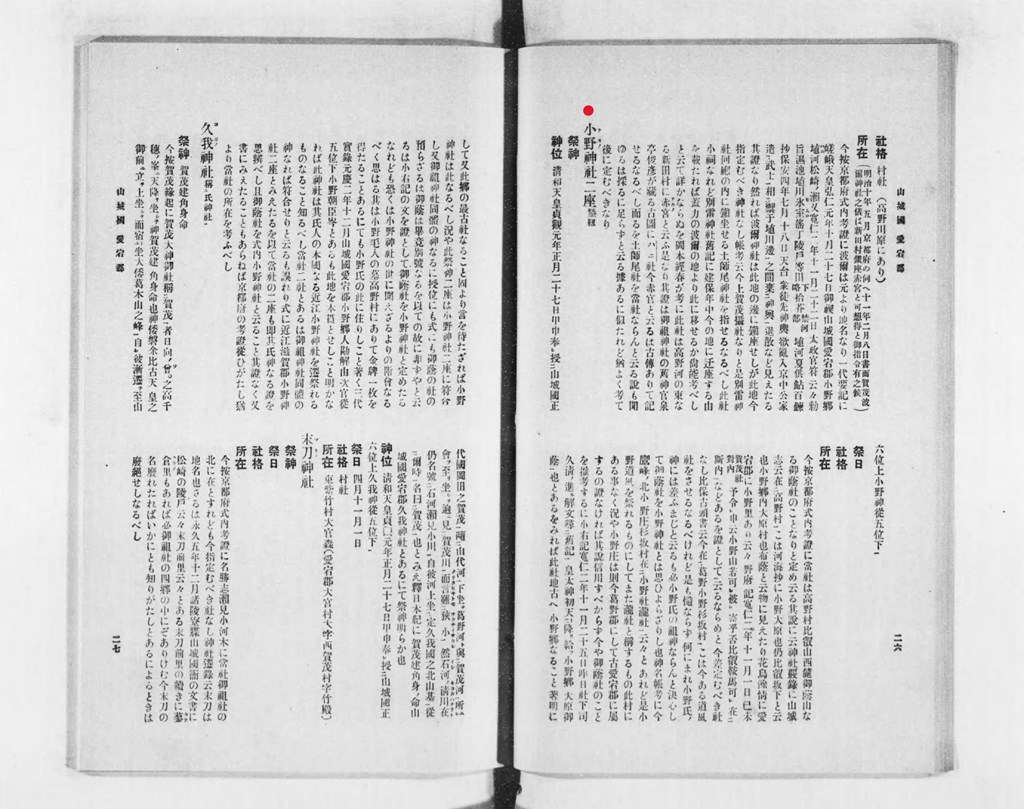

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 小野(ヲヌノ)神社二座 鍬靫について 所在は゛未記入゛で良く考えるべしと記しています

所在について 諸説を考証しています

特に京都府が論社としている゛京郡府式内考證に 當社は高野村比叡山西麗 御蔭山なる御蔭社のことなりと定め云る゛〈現 御蔭神社(京都市左京区上高野東山)〉を詳しく考証しています

【抜粋意訳】

小野(ヲヌノ)神社二座 鍬靫

祭神

神位 清和天皇 貞観元年正月二十七日甲申、奉授ニ山城國正六位上小野神從五位下、

祭日

社格所在

今按 京郡府式内考證に 當社は高野村比叡山西麗 御蔭山なる御蔭社のことなりと定め云る

其説に云 神社覈録に山城志云、在ニ高野村、」こは河海抄に、小野大原也、仍比叡坂下云也、小野郷内大原村也、布陰と云物に見えたり、」

花鳥余情に、愛宕郡に小野里あり、云々、

野府記に、寛仁二年十一月一日己未、〔賀茂社封内〕予今申云、小野山若可被寄乎否、比叡鞍馬可在ニ斯内、などあるを証として云るならめど、今差定むべき社なし、』

比保古頭書云、今在ニ葛野小野杉坂村、』こは今ある道風社をさせるなるべけれど、是も慥ならず、何(イズレ)にまれ、小野氏の神には差ふまじと云るも 必ず小野氏の祖神ならんと決心して 御蔭社を小野神社とは思ひよらざりし也

神名帳考に今 鷹峰ノ北 小野庄杉坂村住ニ小野社瀧社云々とあれど 是小野道風を祭れるものにして また瀧社と稱するもの 此村にある事なく 況や小野庄は 則今 葛野郡にして古 愛宕郡に属するの證なければ 其説 信用すべからず

今や御蔭社のことを推考するに 小右記 寛仁二年十一月二十五日 昨日社下司 久清ノ進ル解文尋ニ舊記 皇太神 初天ニ降リ給フ小野郷大原御蔭也とあるをみれば 此社地 古へ小野郷なること著明にして 又 此郷の最古社なること固より言を待たざれば小野神社は此なるべし

況や此祭神二座は小野神社二座に符合し 又 御祖神社同體の神なるに 授位にも 式にも御蔭社の預らざるは 御蔭は畢竟別號なるを以ての故に非ずやと云るは 小右記の文を證として 御蔭社を小野神社と定めたるなれども 恐らくは小野毛人の墓 高野村にありて 金牌一枚を得たることにあるにても 小野氏の此に住りしこと著く 三代実録 元慶二年十二月 山城國愛宕郡小野郷人 勘解由次官従五位下 小野朝臣 岑とあるも此地を本貫とせしこと明らかなれば 此神社は其氏人の本國なる近江小野神社を遷祭れるものなること知るベし 當社二社とあるは卸祖神社同體の神なれば符合せりと云るも誤れり 式に近江滋賀郡小野神社二座と見えたるを以て 當社の二座も即 其氏神なる證を思辨べし 且 御蔭社を式内小野神社い云ること 其證なく 又 書にみえたることもあらねば 京都府の考証 従ひがたし 猶より 當社の所在を考ふべし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

由岐神社(京都市左京区鞍馬本町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.