楊原神社(やなぎはらじんじゃ)は 伊豆国三之宮とされる名社 かつて伊豆国の国府があった場所の付近に鎮座します この地から 沼津に鎮座する楊原神社を国司が遥拝する為の遥拝所とした説や 国境が変わったので遷座したのであろうとの説もある 『延喜式』伊豆國 田方郡 楊原神社(名神大)(やなきはらの かみのやしろ)の論社です

目次

- 1 1.ご紹介(Introduction)

- 2 この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

- 3 【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

- 4 神社にお詣り(Pray at the shrine)

- 5 神社の伝承(Old tales handed down to shrines)

- 6 伊豆国 式内社 92座(大5座・小87座)について に戻る

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(shrine name)】

楊原神社(yanagihara shrine)(三島市)

(やなぎはらじんじゃ)

[通称名(Common name)]

【鎮座地 (location) 】

静岡県三島市北田町4-7

[地 図 (Google Map)]

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》大山祇神(oyamazumi no kami)

事代主神(kotoshironushi no kami)

【御神格 (God's great power)】

・災難除 Avoid disasters and hardships

・病気平癒 God cures the disease

・安産の神 God celebrating the birth of a healthy child and the safety of the mother

【格 式 (Rules of dignity) 】

・名神大社(myojin taisha)

『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho)』所載社

・三嶋大社 摂社 八所別宮

・伊豆国三之宮

【創 建 (Beginning of history)】

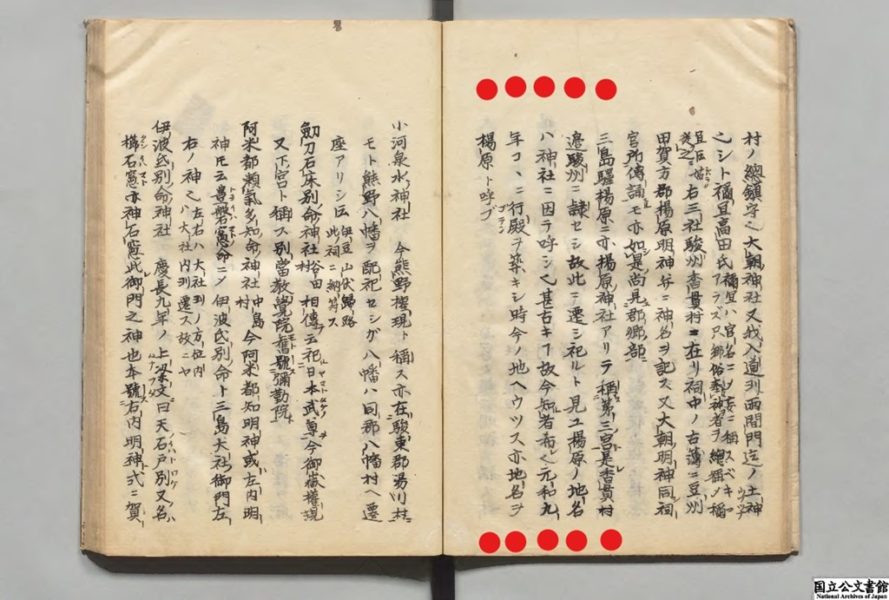

『豆州志稿(zushu shiko)』に記される伝承

意訳

「 三島の楊原に「楊原神社」があって 第三宮とされている

この神社は 式内社で そのころ伊豆国領内であった沼津の香貫に祀られていましたが 駿河の国に国境が変わったため「伊豆三島御殿地(第三代将軍家光公の三島御殿の建設地)に遷宮されて祀られた 楊原という地名は神社に因んで呼ばれている

元和 9年(1623)第三代将軍家光公が 上洛のために三島御殿の建設に当たり(東へ200m程) 現在の地(三島市役所西)に移された 」と記されています

【原文参照】国立公文書館デジタルアーカイブス 選者:秋山章/校訂者:秋山善政[数量]15冊[書誌事項]写本 弘化04年[旧蔵者]内務省

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000002883&ID=M2018051109165431627&TYPE=&NO=

【由 緒 (history)】

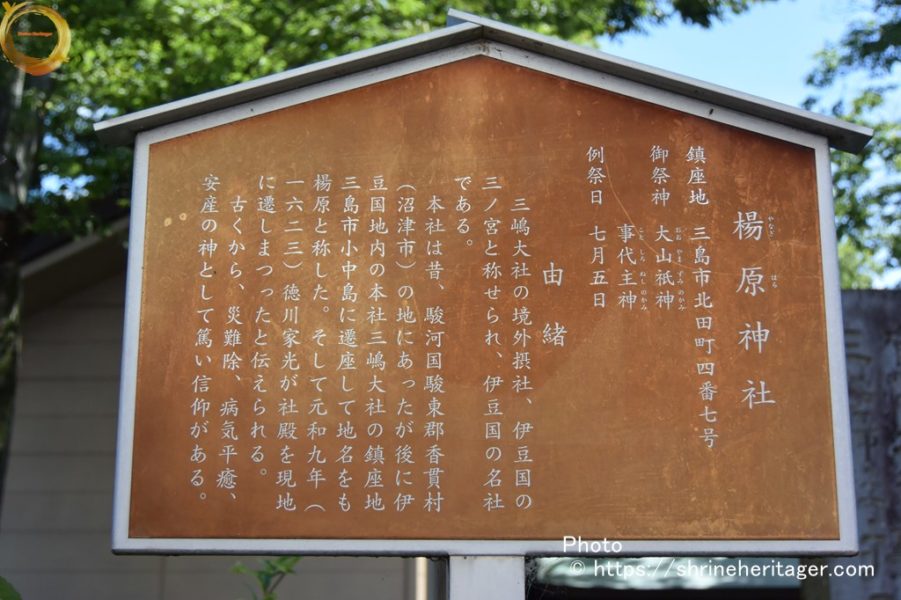

楊原神社(やなぎはらじんじゃ)

鎮座地 三島市北田町4番7号

御祭神 大山祇神(おおやまずみのかみ)

事代主神(ことしろぬしのかみ)

例祭日 7月5日由緒

三嶋大社の境外摂社、伊豆国の三ノ宮と称せられ、伊豆国の名社である。

本社は昔、駿河国 駿東郡 香貫村(沼津市)の地にあったが 後に 伊豆国地内の本社 三嶋大社の鎮座地 三島市小中島に遷座して地名をも楊原と称した。そして元和9年(1623)徳川家光が社殿を現地に遷しまつったと伝えられる。

古くから、災難除、病気平癒、安産の神として篤い信仰がある。境内の案内板より

【境内社 (Other deities within the precincts)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

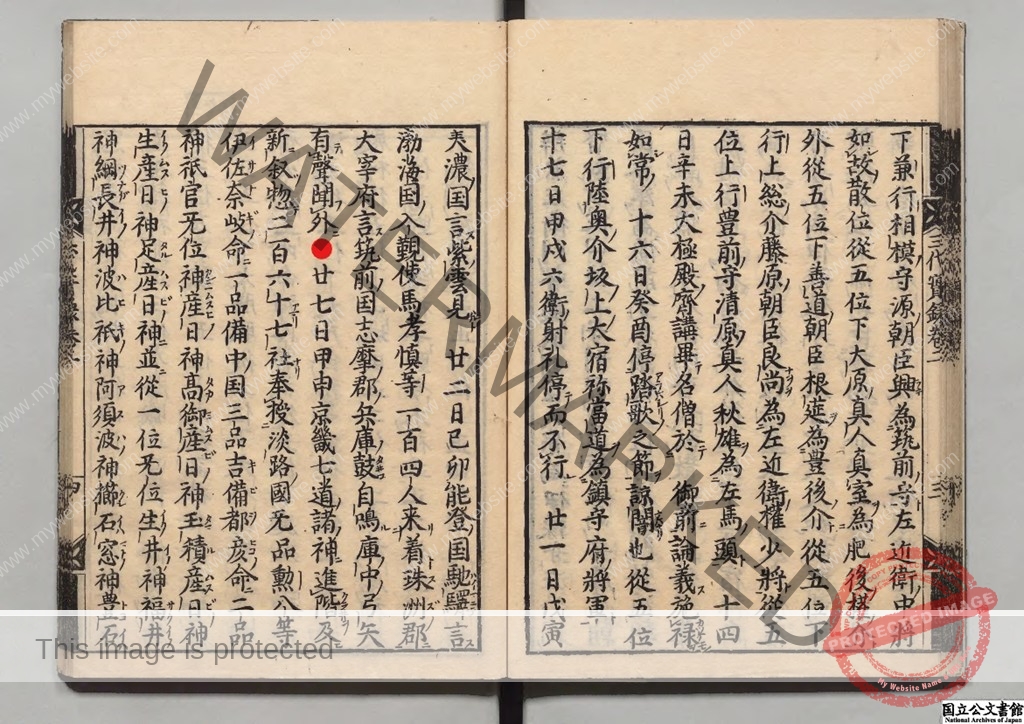

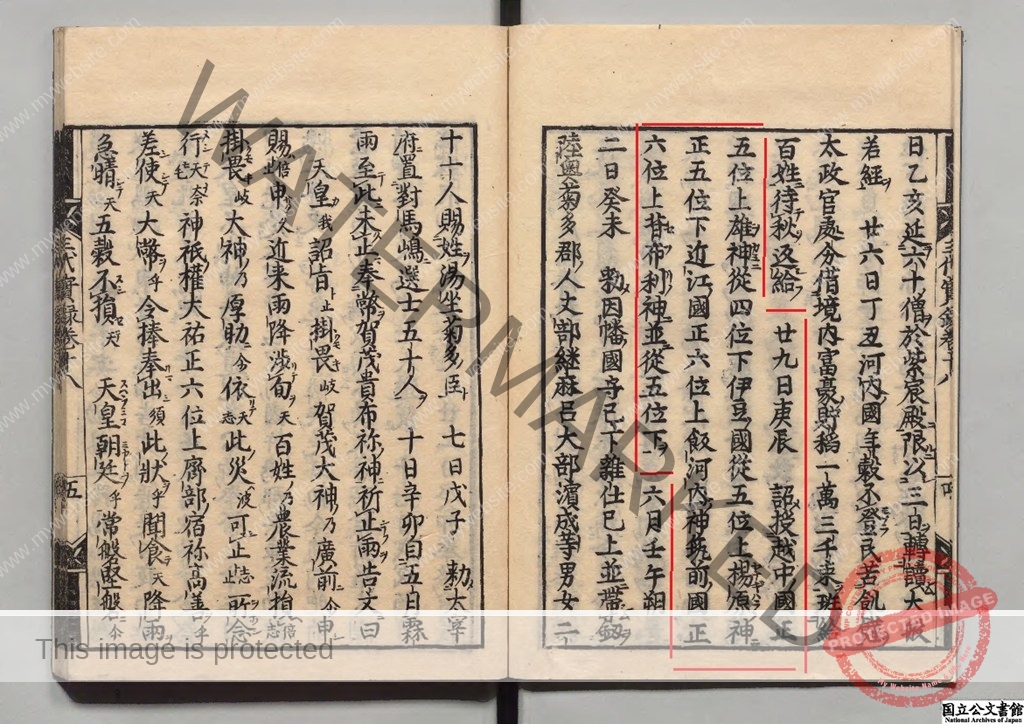

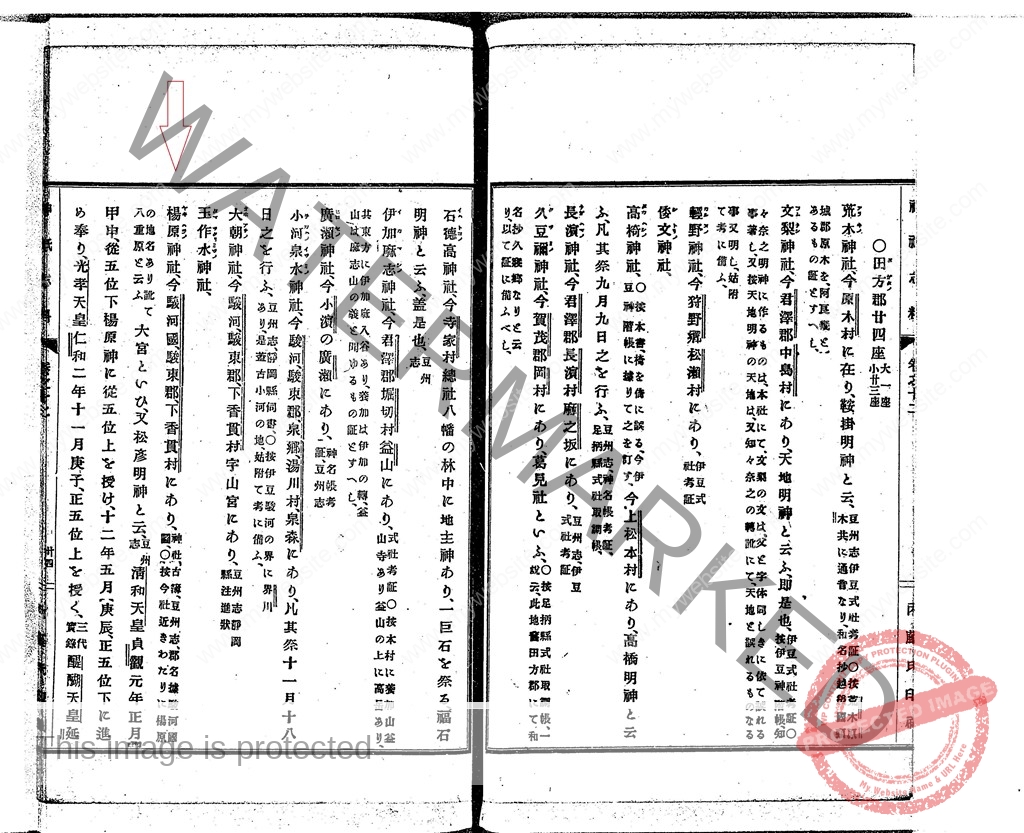

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

神階について 貞観元年(859)~仁和2年(886)の間に 従五位下から正五位上を奉授が記されています

※参考まで『伊豆国神階帳』には従一位「やきはらの明神」と記載

【抜粋意訳】

卷二 貞觀元年(八五九)正月廿七日甲申

○廿七日甲申 京畿七道諸神 進階及新叙 惣二百六十七社 奉授

淡路國 无品勳八等伊佐奈岐命一品

備中國 三品吉備都彦命二品

・・・

・・・

伊豆國 從四位下三嶋神 從四位上 從五位下 楊原神 從五位上

・・・

・・・

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

【抜粋意訳】

卷十八 貞觀十二年(八七〇)五月廿九日庚辰

○廿九日庚辰 詔授

越中國 正五位上 雄神 從四位下

伊豆國 從五位上 楊原神 正五位下

近江國 正六位上 飯河内神

筑前國 正六位上 背布利神 並從五位下

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

【抜粋意訳】

卷四十九 仁和二年(八八六)十一月廿五日庚子

〇廿五日庚子 授

伊豆國 正五位下楊原神正五位上 正六位上多祁美賀賀神從五位下

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

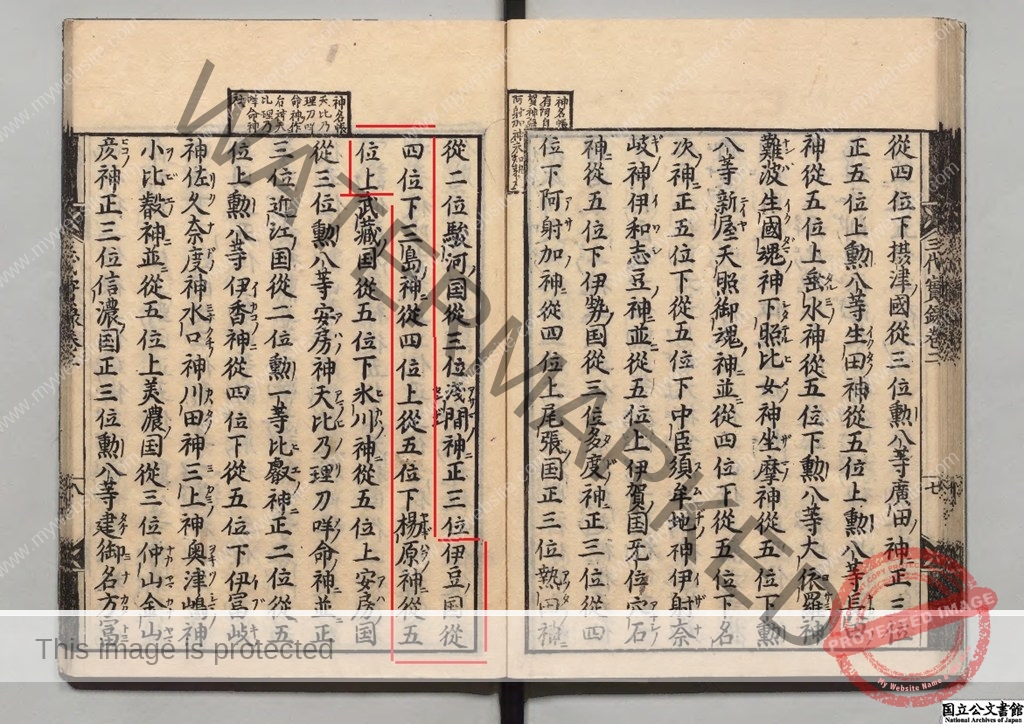

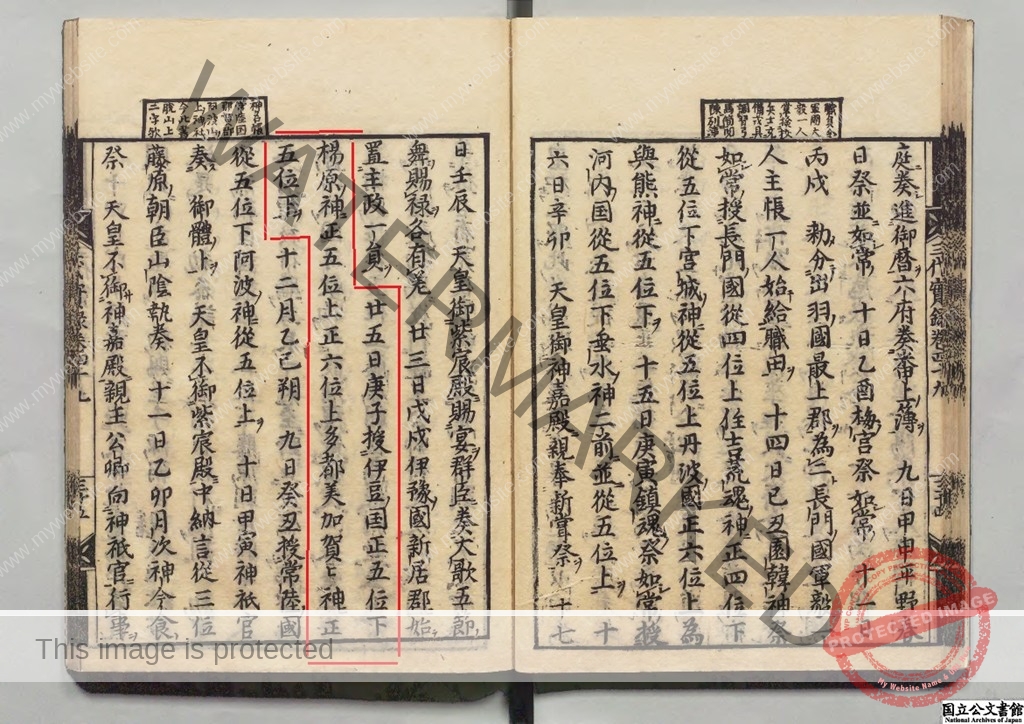

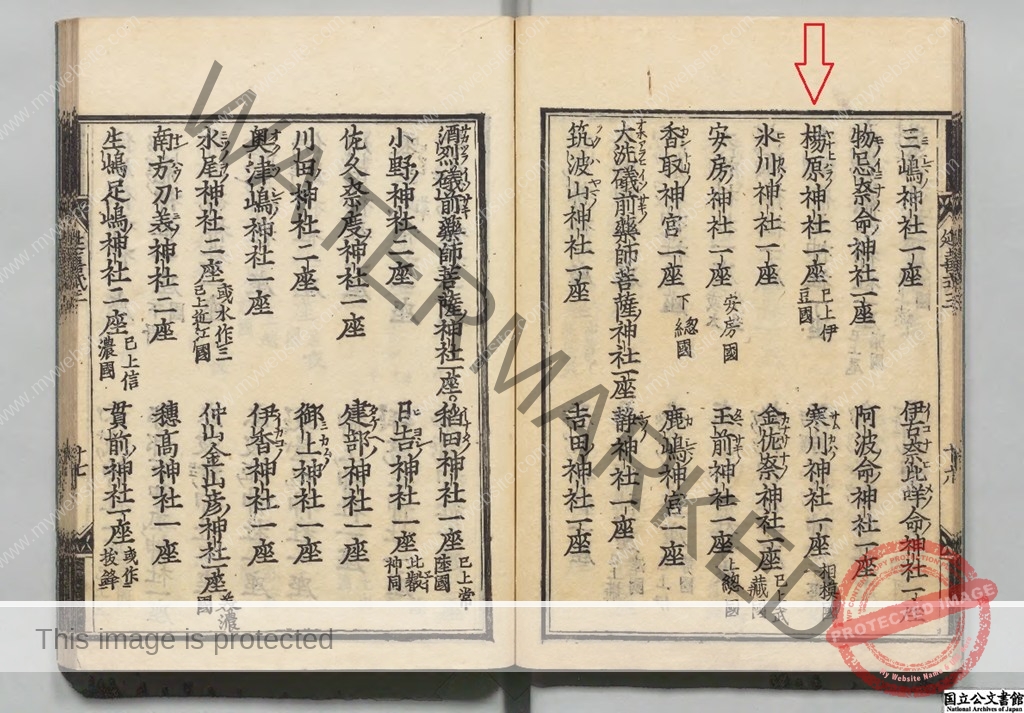

『延喜式(Engishiki)』巻3「臨時祭」中の「名神祭(Meijin sai)」の条 285座

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

延喜式巻第3は『臨時祭』〈・遷宮・天皇の即位や行幸・国家的危機の時などに実施される祭祀〉です

その中で『名神祭(Meijin sai)』の条には 国家的事変が起こり またはその発生が予想される際に その解決を祈願するための臨時の国家祭祀「285座」が記されています

名神祭における幣物は 名神一座に対して 量目が定められています

【抜粋意訳】

巻3神祇 臨時祭 名神祭二百八十五座

園神社一座 韓神社二座〈已上坐宮内省〉

・・・

三嶋神社一座 伊古奈比咩命神社一座 物忌奈命神社一座 阿波命神社一座 楊原神社一座〈已上伊豆国〉

・・・

座別に

絁(アシギヌ)〈絹織物〉5尺

綿(ワタ)1屯

絲(イト)1絇

五色の薄絁(ウスアシギヌ)〈絹織物〉各1尺

木綿(ユウ)2兩

麻(オ)5兩嚢(フクロ)料の薦(コモ)20枚若有り(幣物を包むための薦)

大祷(ダイトウ)者〈祈願の内容が重大である場合〉加えるに

絁(アシギヌ)〈絹織物〉5丈5尺

絲(イト)1絇を 布1端に代える

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

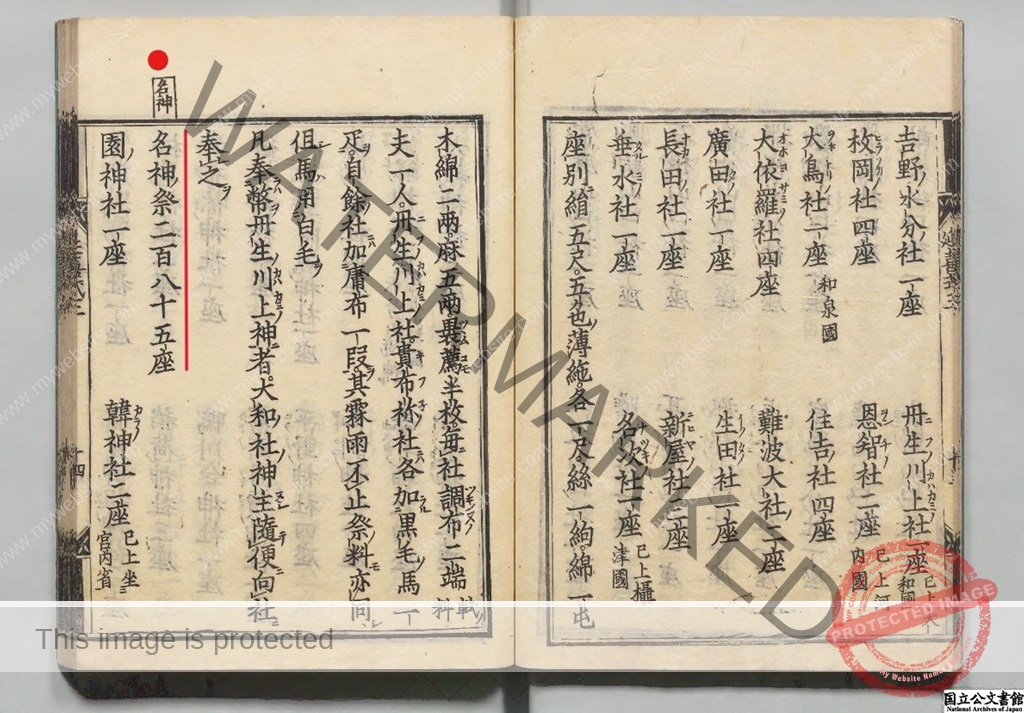

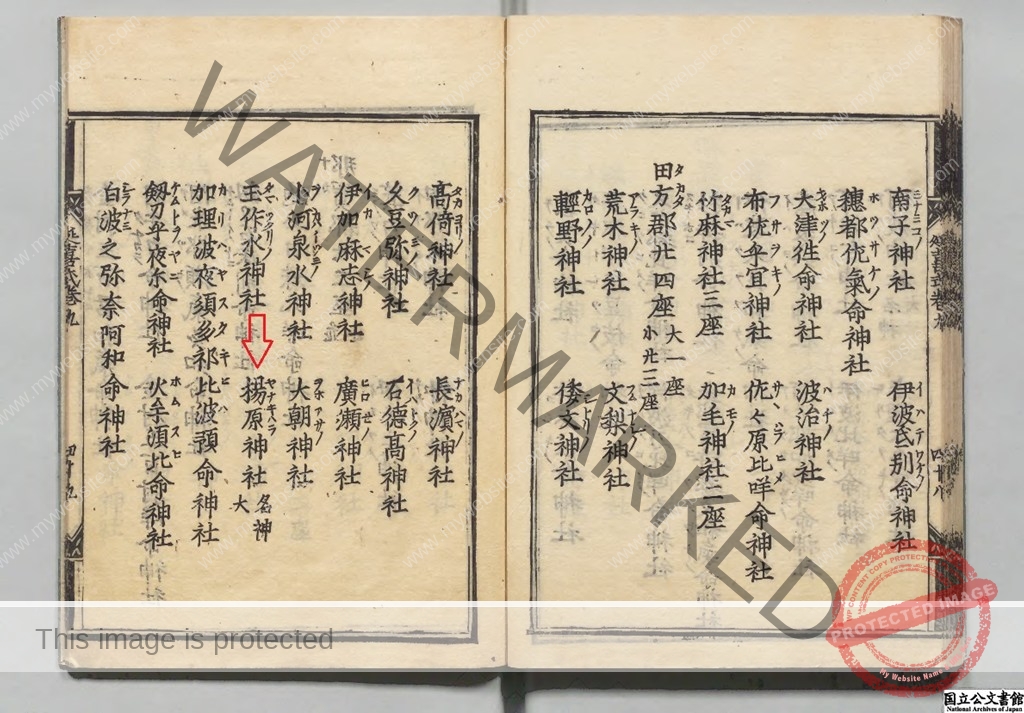

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊豆國 92座(大5座・小87座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)田方郡 24座(大1座・小23座)

[名神大 大 小] 式内名神大社

[旧 神社 名称 ] 楊原神社(名神大)

[ふ り が な ](やなきはらの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Yanakihara no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

当社が『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho)』所載の論社には 2通りの説があります

①「国府からの遥拝所」とする説

三島にあったとされる伊豆国の国府の傍に鎮座しますので 沼津の元社「楊原神社(yanakiharano kamino yashiro)」の「国府からの遥拝所」と推測している説

➁元宮の遷座とする説

沼津の元社「楊原神社(yanakiharano kamino yashiro)」の鎮座地が 駿河国に編入されたので中島に遷座します のちに同所に徳川家光公が 御殿を建設された折 現在の三島市北田町に遷座したという説

ここに出る 沼津の元社「楊原神社(yanakiharano kamino yashiro)」とされている楊原神社(yanagihara shrine)(沼津市)の記事もご覧ください

延喜式内社 伊豆國 田方郡 楊原神社(名神大)(やなきはらの かみのやしろ)の論社

・楊原神社(沼津市下香貫)

・楊原神社〈伊豆国三之宮〉(三島市北田町)

スポンサーリンク

神社にお詣り(Pray at the shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

三島田町駅から 北側へ 230m 徒歩3分程度 三島市役所の西側に周りを住宅地に囲まれて鎮座します

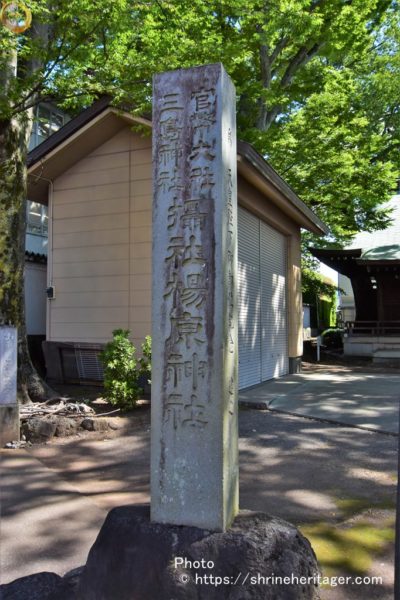

楊原神社(yanagihara shrine)(三島市)に到着

道路に面して玉垣があり 鳥居が建ちます

一礼してから鳥居をくぐり抜けます

鳥居の左後ろには 社号標が建っていて「官幣大社 三島神社摂社 楊原神社」と刻まれています

石畳の参道が真っ直ぐに伸び 正面には社殿が建ち 左手にはおそらく「神輿庫」が建っています

参道の右側に「三島の七石(nana seki)」の1つ蛙石(kaeru ishi)があります(三島七石⇒・山田の鬼石・蛙石・市子石・祟り石・笠置石・蛇石・耳石)

蛙石

蛙石は、神社入口から見ると、いかにも蛙が向こう向きに座ったような形で置いてある自然石である。

昔から「三島七石」の一つとして宿場に住む人々に親しまれ、愛されてきたという。その形状が親しみ深かったのだろう。

平成八年三月 三島市教育委員会”境内立て看板より

樹齢400年のケヤキの大木が 本殿を囲むように立ち並んでいます

拝殿にすすみます

賽銭をおさめ お祈りです

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

参道を戻り 鳥居をくぐり抜けて 振り返り一礼

スポンサーリンク

神社の伝承(Old tales handed down to shrines)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 楊原神社 名神大について 所在は゛駿河國駿東郡香貫村に在す、今大宮、又 松彦明神と称す、゛〈現 楊原神社(沼津市下香貫)〉と記しています

又゛今 君澤郡三島驛 楊原ニ楊原神社アリ、コハ元和九年香貫村ナルヲ遷シマツレル也、゛とあり〈現 楊原神社〈伊豆国三之宮〉(三島市北田町)〉は元和9年(1623)に楊原神社(沼津市下香貫)から遷し奉ったものである説を記しています

【抜粋意訳】

楊原神社 名神大

楊原は夜伎波良と訓べし

○祭神 大山祇命、相殿 木花開耶姫、磐長姫、〔志〕

○駿河國駿東郡香貫村に在す、今大宮、又 松彦明神と称す、〔同上〕

例祭 月 日、○式三、〔臨時祭〕名神祭二百八十五座、〔中略〕伊豆國楊原神社一座、

伊豆志に、相近キニ楊原ノ地名アリ、今訛テ八重原ト云フ、

伊豆峰記ニ、三島大明神ト云へリ、中古マデ社人三十八人別当坊等アリ、今香貫両村ノ総鎮守也、

古簿ニ、豆州田賀方郡 楊原明神并ニ神名ヲ記ス、今 君澤郡三島驛 楊原ニ楊原神社アリ、コハ元和九年香貫村ナルヲ遷シマツレル也、〔國図には、三島驛に在すと云り、〕〇考証云、今日、伊豆権現在ニ走湯山、傍大柳樹二、今云、赤澤村地土赤如ニ朱砂、有 社伊豆権現社僧到 此修法、

神位

三代實錄、

貞観元年正月廿七日甲申、奉レ授ニ伊豆國從五位下 楊原神 從五位上、

同十二年五月廿九日庚辰、詔授ニ伊豆國從五位上 楊原神 正五位下、

仁和二年十一月廿五日庚子、授ニ伊豆國正五位下 楊原神 正五位上、』

國内神名記云、從一位 楊原明神

國内神階記云、從一位 やぎはらの明神、〇前件三社の今 駿河國に隷る事は (以下缺文)

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

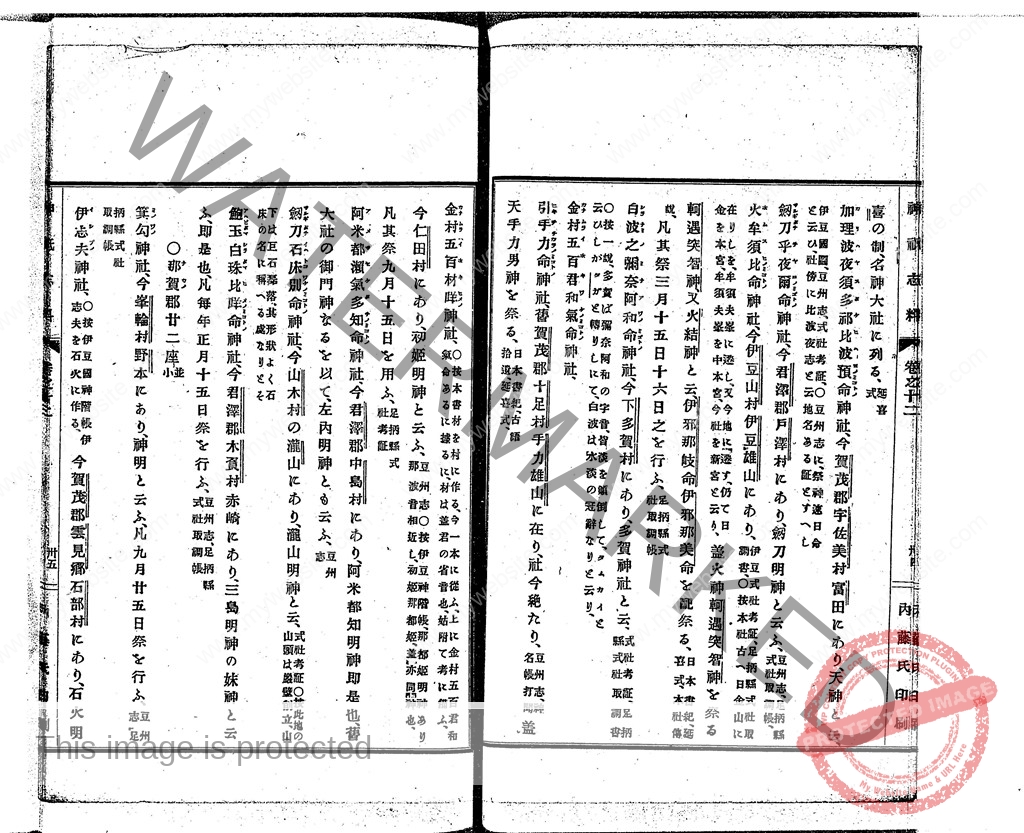

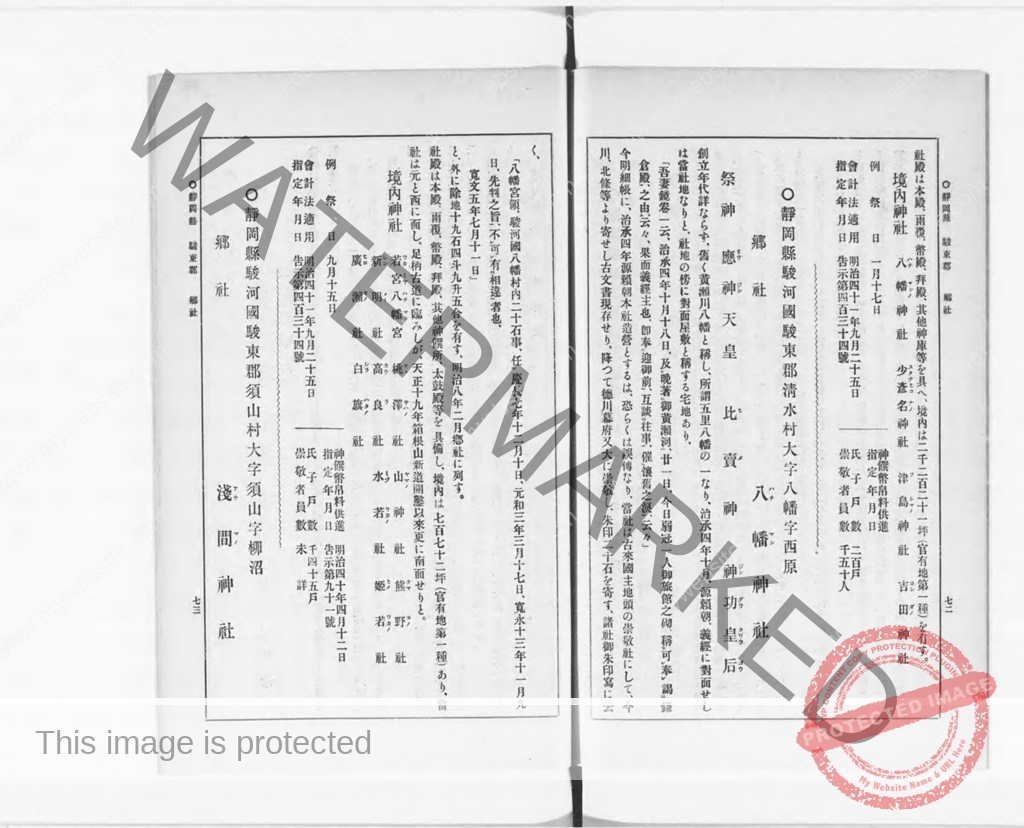

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 楊原神社 名神大について 所在は゛今 駿河國、駿東郡、下香貫村にあり、゛〈現 楊原神社(沼津市下香貫)〉と記しています

【抜粋意訳】

楊原(ヤキハラノ)神社

今 駿河國、駿東郡、下香貫村にあり、〔神社古簿、豆州志、郡名據駿河國圖、〕

〔〇按 今 社近きあたりに楊原の地名あり訛りて八重原と云ふ〕大宮といひ、又 松彦明神と云、〔豆州志、〕

清和天皇 貞観元年正月甲申、從五位下を授け、十二年五月庚辰、正五位下に進め奉り、

光孝天皇 仁和二年十一月庚子、正五位上を授く、〔三代実録〕醍醐天皇 延喜の制、名神大社に列る、〔延喜式〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 楊原神社 名神大について 所在は゛下香貫村〔字大宮〇今属 駿河國駿東郡〕(駿東郡楊原村大字下香貫)゛〈現 楊原神社(沼津市下香貫)〉と記しています

又゛三島驛 楊原にも楊原神社有て 稱ニ第三宮 是 香貫村邊駿河に隷せし故 此に移し祀るとみゆ゛とあり 往古より祀られていたものではないであろうと記しています

【抜粋意訳】

楊原(ヤキハラノ)神社〔名神大〕

祭神 大山祇命

神位

清和天皇 貞観元年正月廿七日甲申 奉レ授ニ伊豆ノ國從五位下 楊原神 從五位上 十二年五月廿九日庚辰 詔シテ授ニ伊豆ノ國從五位上 楊原神ニ正五位下ヲ

光孝天皇 仁和二年十一月廿五日庚子 授ニ伊豆ノ國正五位下 楊原ノ神正五位上祭日

社格 郷社所在 下香貫村〔字大宮〇今属 駿河國駿東郡〕(駿東郡楊原村大字下香貫)

今按 豆州志に駿河國駿東郡香貫村に在り祀ニ大山祇命 配ニ木花開耶姫 磐長姫 今は大宮 又 松彦明神と稱す 相近きに楊原の地名あり 今訛て八重原と云 伊豆峯ノ記ニ曰 三島大明神云々 祠域に有ニ藥師堂 此神社 中古迄 両香貫より江浦まで共祀す 今唯 香貫両村の鎭守なり

三島驛 楊原にも楊原神社有て 稱ニ第三宮 是 香貫村邊駿河に隷せし故 此に移し祀るとみゆ 楊原の地名は神社に因て呼し也云々とあるか如くなるべし 而るを一説に三烏ノ驛 楊原の地 往古よりの鎭座なるべしと云るは信がたし 故 今靜岡縣の註進と豆州志の説に從ふ

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

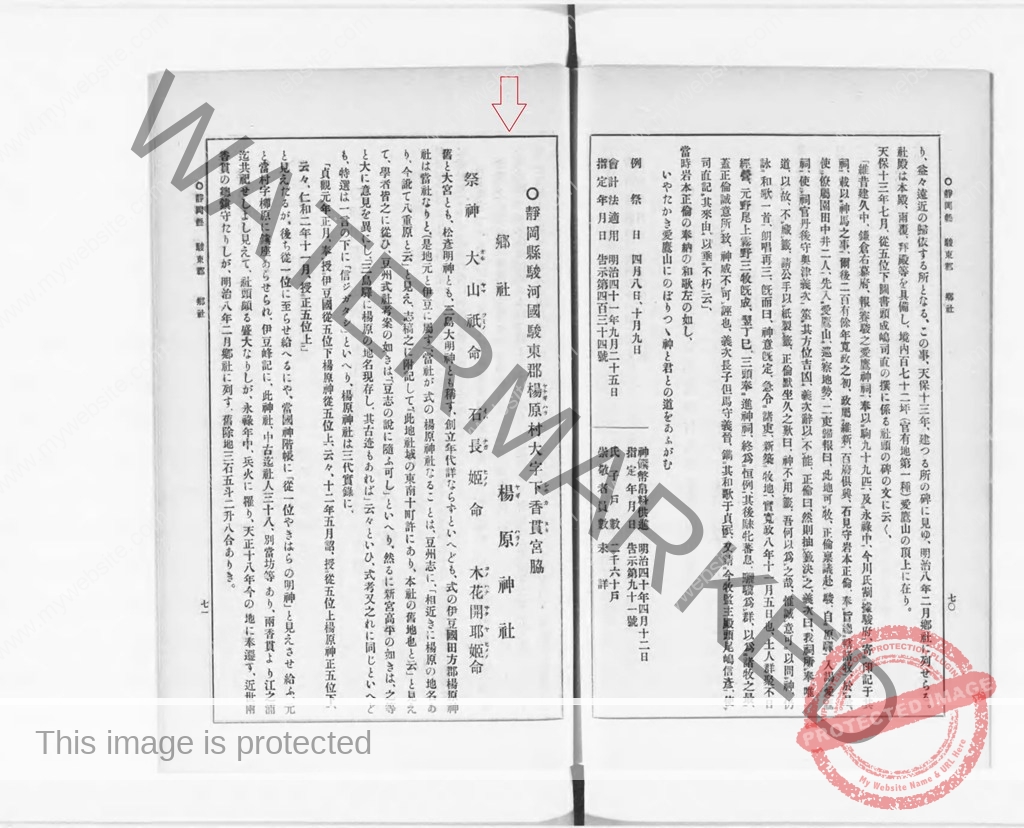

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

楊原神社(沼津市下香貫宮脇)について 式内社であると記しています

【抜粋意訳】

〇靜岡縣 駿河國 駿東郡楊原村大字下香貫(シモカヌキ)宮脇

郷社 楊原(ヤギハラノ)神社

祭神

大山祇(オホヤマツミノ)命

石長姫(イハナガヒメノ)命

木花開耶姫(コノハハナサクヤヒメノ)命舊と大宮とも、松彦明神とも、三島大明神とも称す、創立年代詳ならずといへとも、式の伊豆国田方郡 楊原神社は当社なりと、(是地元と伊豆に属す)、

当杜が式の楊原神社なることは、豆州志に、「相近きに楊原の地名あり、今訛て八重原と云ふ」と見え、志稿之に附記して、「此地 社域の東南十町許にあり、本社の舊地也と云」と見えて、學者 皆 之に從ひ、豆州式社考案の如きは、「豆志の論に随ふ可し」といへり、然るに新宮高平の如きは、之等と大に意見を異にし、「三島驛に楊原の地名現存し、其古迹もあれば」云々といひ、式考 又 之れに同じといへども、特選は一言の下に「信ジガタシ」といへり、楊原神社は三代實録に、

「貞観元年正月、奉授ニ伊豆国從五位下 楊原神 從五位上云々、十二年五月詔、授従五位上 楊原神 正五位下、云々、仁和二年十一月、授正五位上」 と見えたるが、後ち 從一位に至らせ給へるにや、當國神階帳に「從一位やきはらの明神」と見えさせ給ふ、元と當村字柳原に鎮座あらせられ、伊豆峰記に、此神社、中古迄 社人三十八、別当坊等あり、両香貫より江之浦迄 共祀せしよし見えて、社頭頗る盛大なりしが、永禄年中、兵火に罹り、天正十八年 今の地に奉遷す、近世 両香貫の総鎮守たりしが、明治八年二月郷社に列す、舊除地三石五斗二升八合ありき。社殿は本殿、雨覆、幣殿、拝殿、其他神庫等を具へ、境内は二千二百二十一坪(官有地第一種)を有す。

境内神社

八幡神社 少彦名神社 津島神社 吉田神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

三嶋大社の境外摂社で 伊豆国三之宮とされる名社です かつて伊豆国の国府があった場所付近に鎮座していて 三嶋大社に次ぐ古い歴史を持ちます

楊原神社(yanagihara shrine)(三島市)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)