都麻津姫神社(つまつひめじんじゃ)は 垂仁天皇16年〈紀元前14年〉日前・國懸の両神宮に和歌山市秋月の社地を譲り 山東の「亥の森」(和歌山市伊太祁曽)へと遷座 大宝2年(702)に分遷した三社〔伊太祁曽・大屋都比売・都麻都比売〕の一つです 亥の森から遷座後は 三社は各々 式内社の名神大社となりましたが 都麻津姫神社の所在地は不明となり 論社は現在三ヶ所です

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

都麻津姫神社(Tsumatsuhime shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

和歌山県和歌山市平尾字若林957

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》都麻津姫命(つまつひめのみこと)

《合祀》〈明治41年(1908)〉

平緒王子社(ひらおおうじしゃ)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

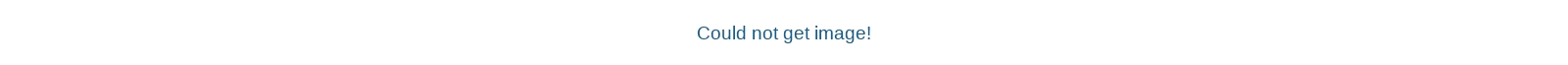

『紀伊国名所圖會(kiinokuni meisho zue)』〈文化9年(1812)〉に記される伝承

都麻津姫神社(和歌山市平尾若林)について 本國神名帳に云う「妻津比賣社(つまつひめのやしろ)」であると記しています

【抜粋意訳】

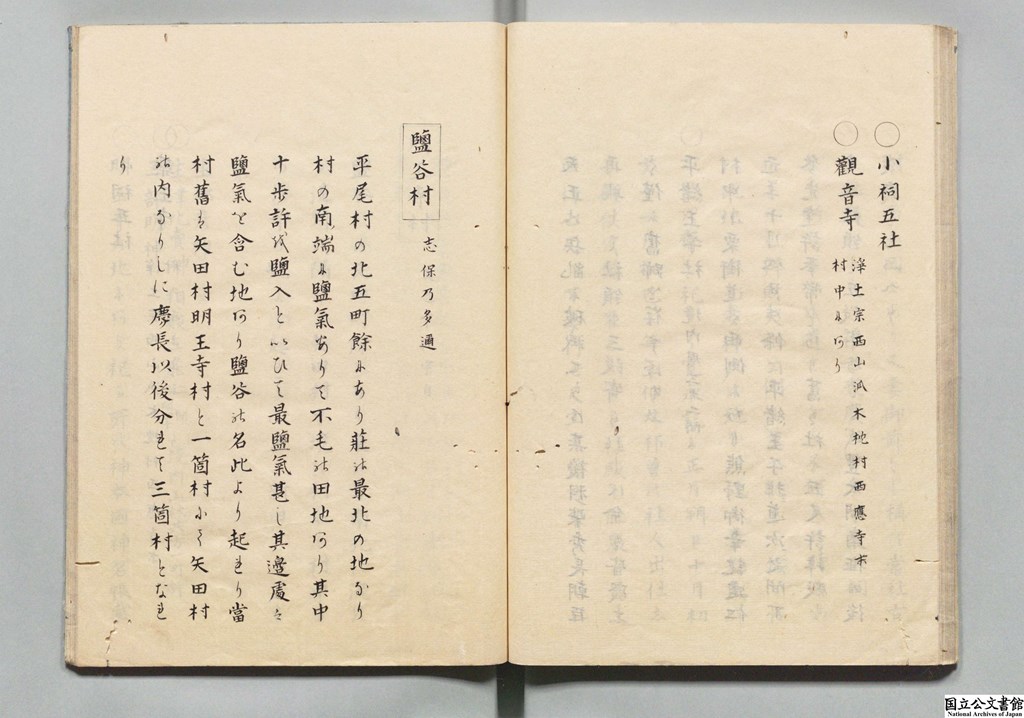

紀伊国名所圖會 巻之四下 妻御前社(つまごぜんやしろ)

平尾村にあり 本國神名帳曰 従一位 妻津比賣社(つまつひめのやしろ)と云ふ

即(すなわち)五十猛命(いたけるのみこと)の妹神(いもうとかみ)なり

土人(どじん)妻御前(つまごぜん)の御名によりて 伊太祁曾大神(いたきそだいしん)の妻(つま)なりといふは 訛(あやまり)なり

例祭 伊太祁曾神社と同日にして 社務これにつとむ平尾王子(ひらおのおうじ)

同村にあり 御幸記に建仁元年十月八日 平緒の王子・・・・

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『紀伊国名所図会』選者:高市志友/画家:西村中和 23冊 刊本 ,文化09年 ~ 刊本 ,天保09年 [旧蔵者]内務省https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000002333&ID=&TYPE=&NO=

国立公文書館デジタルアーカイブス『紀伊国名所図会』選者:高市志友/画家:西村中和 23冊 刊本 ,文化09年 ~ 刊本 ,天保09年 [旧蔵者]内務省https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000002333&ID=&TYPE=&NO=

【由 緒 (History)】

由緒

『続日本紀』大宝2(702)年2月条に「伊太祈曽、大屋津比賣、都麻津比賣三神の社を分遷す」とあるのが初見。

『延喜式神名帳』に記される「都麻都比賣神社」は当神社と目されるが、近隣の同名神社との論考もあり確定はしていない。

『紀伊國名所圖會』に妻御前社とあるのは当社といわれる。

同書には境内の周囲は2町半あり、社殿も荘厳にして間口7尺8寸の桧皮葺きであったが、天正の兵乱により破壊され、その後羽柴秀長によって再興されるが、現在は旧跡を残すのみと記されている。

また、『寛永記』には正月朔日、10月初亥日、11月初巳日に伊太祁曽社人が出仕し祭祀を司る旨記されているという。

御祭神の都麻津姫命は、伊太祁曽神社の祭神である五十猛命の妹神。

兄神と共に、日本全土に木種を播き施して、大八洲を青山となした植樹神である。神社の近くには、熊野古道の平緒王子があり、古道を歩く参詣者が時折参拝して行く。

和歌山県神社庁HPより

https://wakayama-jinjacho.or.jp/jdb/sys/user/GetWjtTbl.php?JinjyaNo=1051

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・当初の鎮座地は 日前・國懸両神宮(和歌山市秋月)の地

・日前神宮・國懸神宮(和歌山市秋月)

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

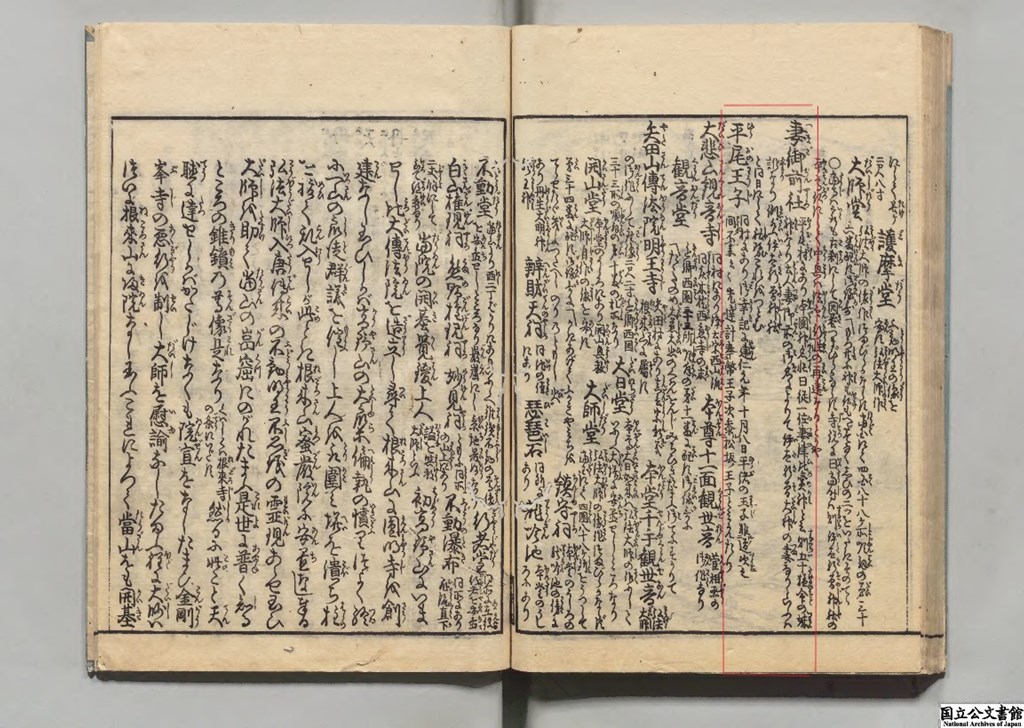

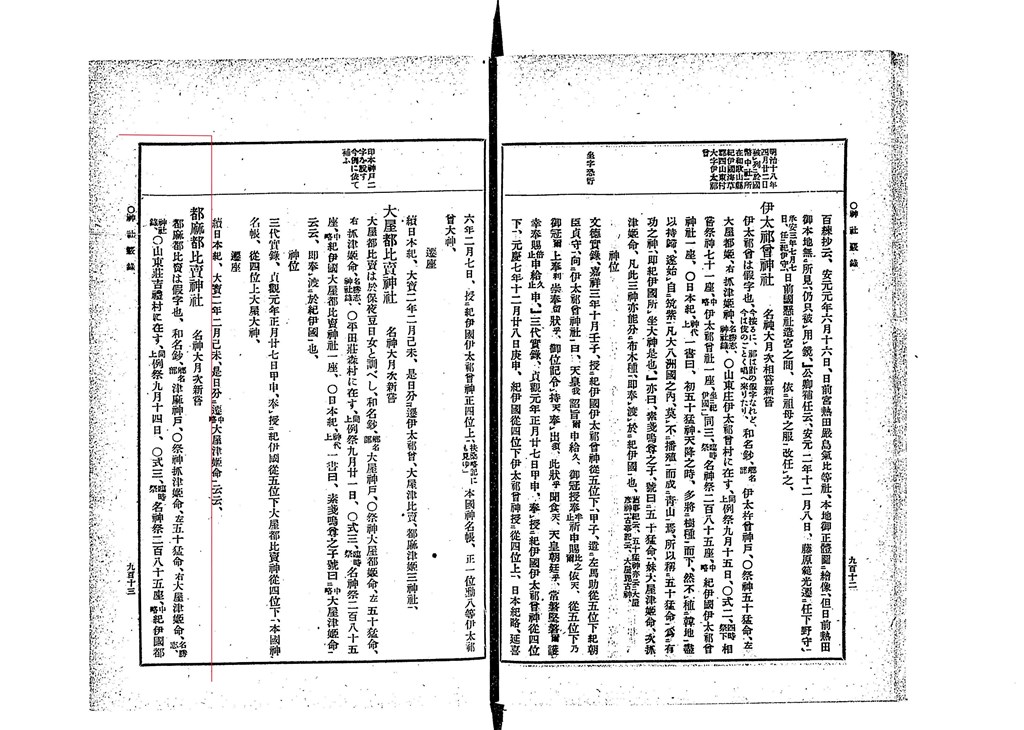

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

全国 京畿七道諸神 進階及新叙 惣二百六十七社とともに 紀伊國 都摩都比賣神が 並從四位下を奉授されています

【抜粋意訳】

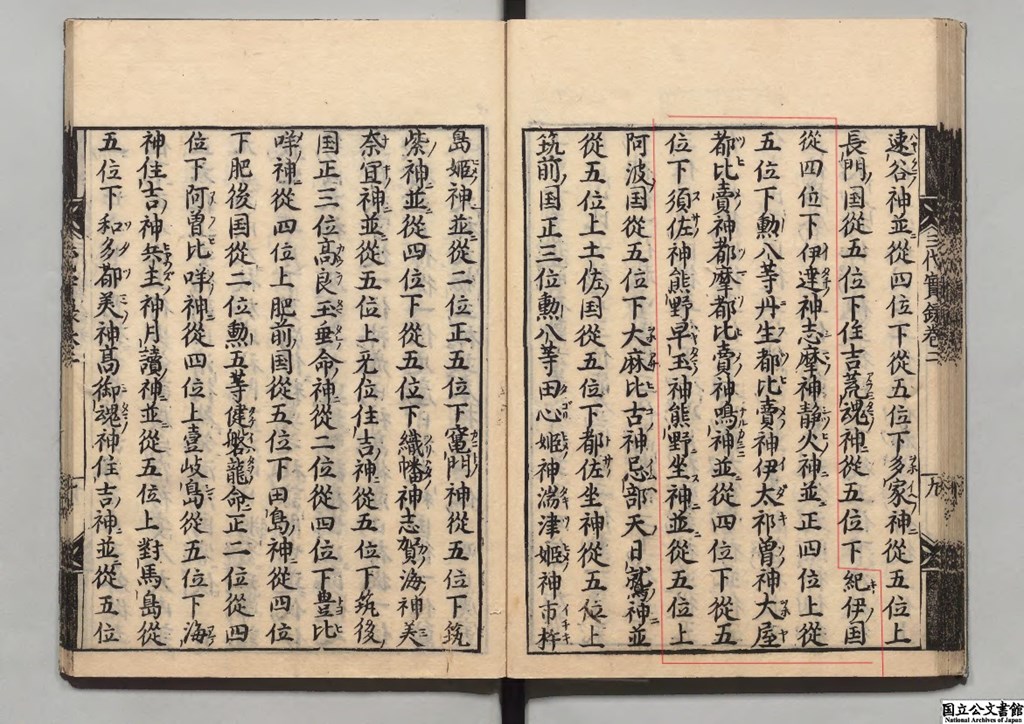

卷二 貞觀元年(八五九)正月廿七日甲申

○廿七日甲申

京畿七道諸神 進階及新叙 惣二百六十七社 奉授

淡路國 无品勳八等伊佐奈岐命一品

備中國 三品吉備都彦命二品

・・・・

・・・・紀伊國

從四位下 伊達神 志摩神 靜火神 並正四位下

從五位下勳八等 丹生都比賣神 伊太祁會神 大屋都比賣神 都摩都比賣神 鳴神 並從四位下

從五位下 須佐神 熊野早玉神 熊野坐神 並從五位上

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

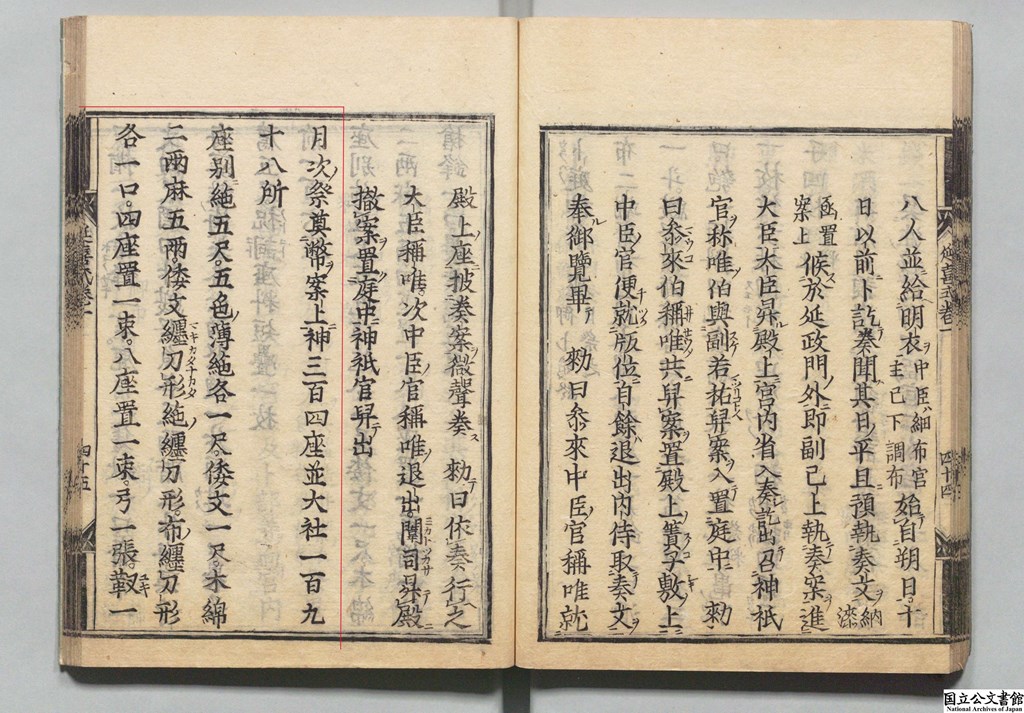

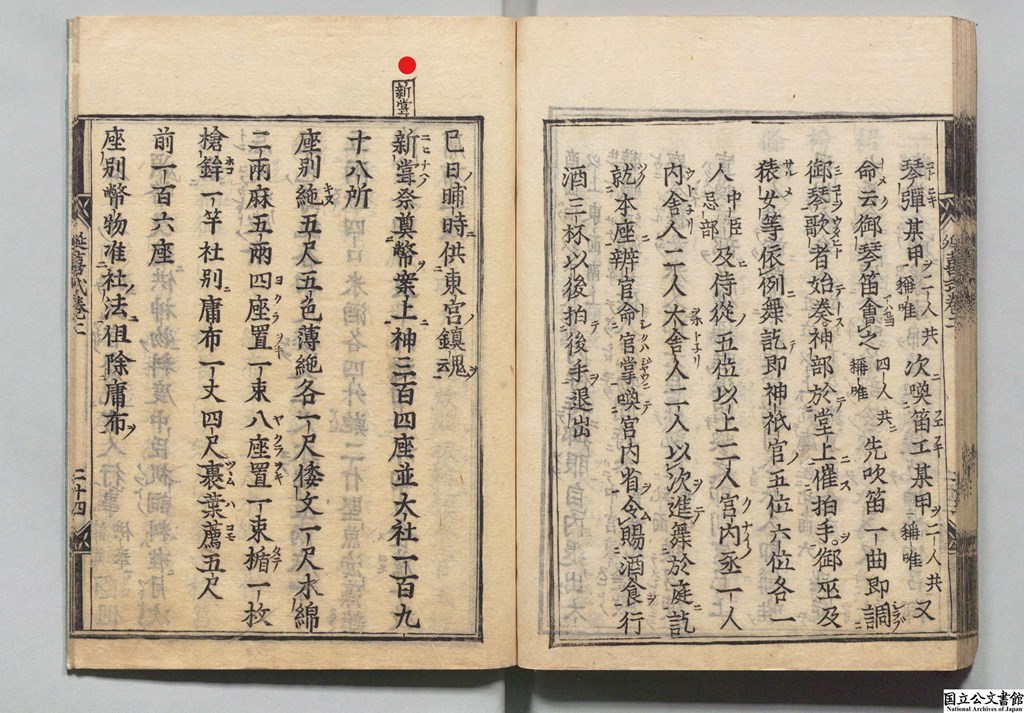

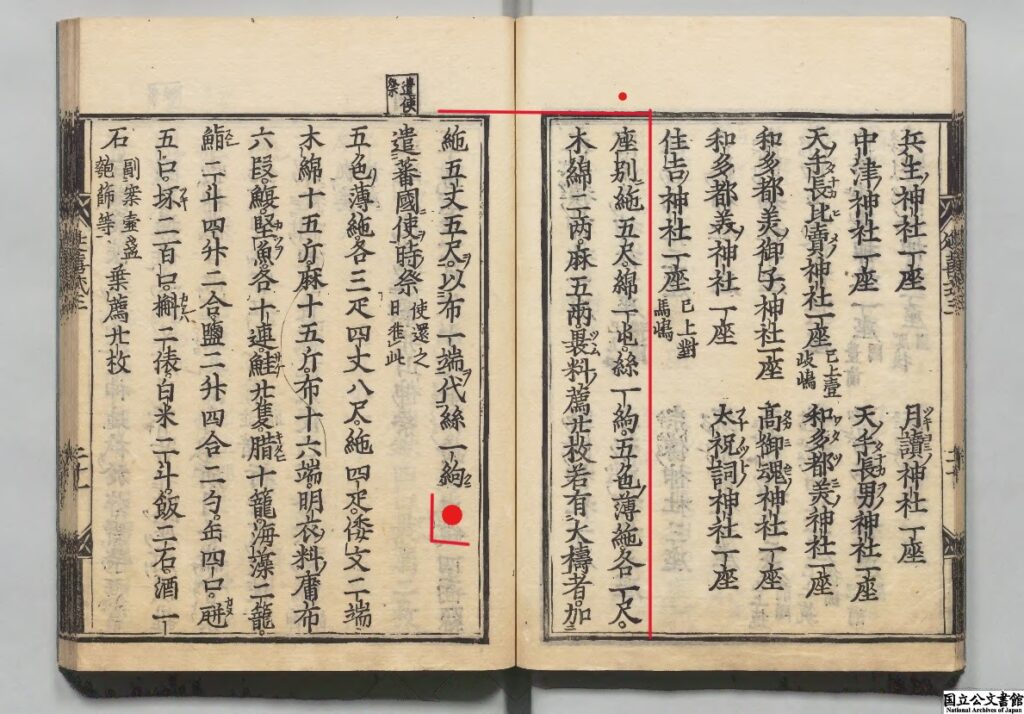

『延喜式(Engishiki)』巻1 四時祭上 六月祭十二月准 月次祭

月次祭(つきなみのまつり)『広辞苑』(1983)

「古代から毎年陰暦六月・十二月の十一日に神祇官で行われた年中行事。伊勢神宮を初め三〇四座の祭神に幣帛を奉り、天皇の福祉と国家の静謐とを祈請した」

大社の神304座に幣帛を奉り 場所は198ヶ所と記しています

【抜粋意訳】

月次祭(つきなみのまつり)

奉(たてまつる)幣(みてぐら)を案上に 神三百四座 並大社 一百九十八所

座別に絁五尺、五色の薄絁各一尺、倭文一尺、木綿二両、麻五両、倭文纏刀形(まきかたなかた)、絁の纏刀形、布の纏刀形各一口、四座置一束、八座置一束、弓一張、靫(ゆき)一口、楯一枚、槍鋒(ほこのさき)一竿、鹿角一隻、鍬一口、庸布一丈四尺、酒四升、鰒、堅魚各五両、腊二升、海藻、滑海藻、雑の海菜各六両、堅塩一升、酒坩(かめ)一口、裹葉薦五尺、祝詞(のとこと)座料短畳一枚、

前一百六座

座別絁五尺、五色薄絁各一尺、倭文一尺、木綿二両、麻五両、四座置一束、八座置一束、楯一枚、槍鋒一口、裹葉薦五尺、

右所祭之神、並同祈年、其太神宮(かむのみや)、度会宮(わたらひのみや)、高御魂神(たかむすひのかみ)、大宮女神(おほみやめのかみ)には各加ふ馬一疋、〈但太神宮、度会宮各加籠(おもつを)頭料庸布一段、〉

前祭五日、充忌部九人、木工一人を、令造供神調度を、〈其監造并潔衣食料、各准祈年、〉祭畢即中臣の官一人率て宮主及卜部等を、向て宮内省に、卜の定供奉神今食に之小斎人(みのひと)を、

供神今食料

紵一丈二尺、〈御巾料、〉絹二丈二尺、〈篩(ふるい)の料、〉絲四両、〈縫篩等料、〉布三端一丈、〈膳部巾料、〉曝布一丈二尺、〈覆水甕料、〉細布三丈二尺、〈戸座襅(へさたまき)并褠料、〉木綿一斤五両、〈結ふ御食(みけ)料、〉刻柄(きさたるつか)の刀子二枚、長刀子十枚、短刀子十枚、筥六合、麁(あら)筥二合、明櫃三合、御飯、粥料米各二斗、粟二斗、陶瓼(すえのさかけ)[如硯瓶以上作之]瓶【瓦+并】(かめ)各五口、都婆波、匜(はふさ)、酒垂各四口、洗盤、短女杯(さらけ)各六口、高盤廿口、多志良加[似尼瓶]四口、陶鉢八口、叩盆四口、臼二口、土片椀(もひ)廿口、水椀八口、筥代盤(しろのさら)八口、手洗二口、盤八口、土の手湯盆(ほん)[似叩戸采女洗]二口、盆(ほとき)四口、堝十口、火爐二口、案(つくえ)十脚、切机二脚、槌二枚、砧二枚、槲四俵、匏廿柄、蚡鰭(えひのはた)槽[供御手水所]二隻、油三升、橡の帛三丈、〈戸の座服の料、冬絁一疋、綿六屯、履一両、〉

右供御の雑物は、各付内膳主水等の司に、神祇官の官人率神部等を、夕暁(よひあかつき)両般参入内裏に、供奉其の事に、所供雑物、祭訖て即給中臣忌部宮主等に、一同し大甞会の例に、

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

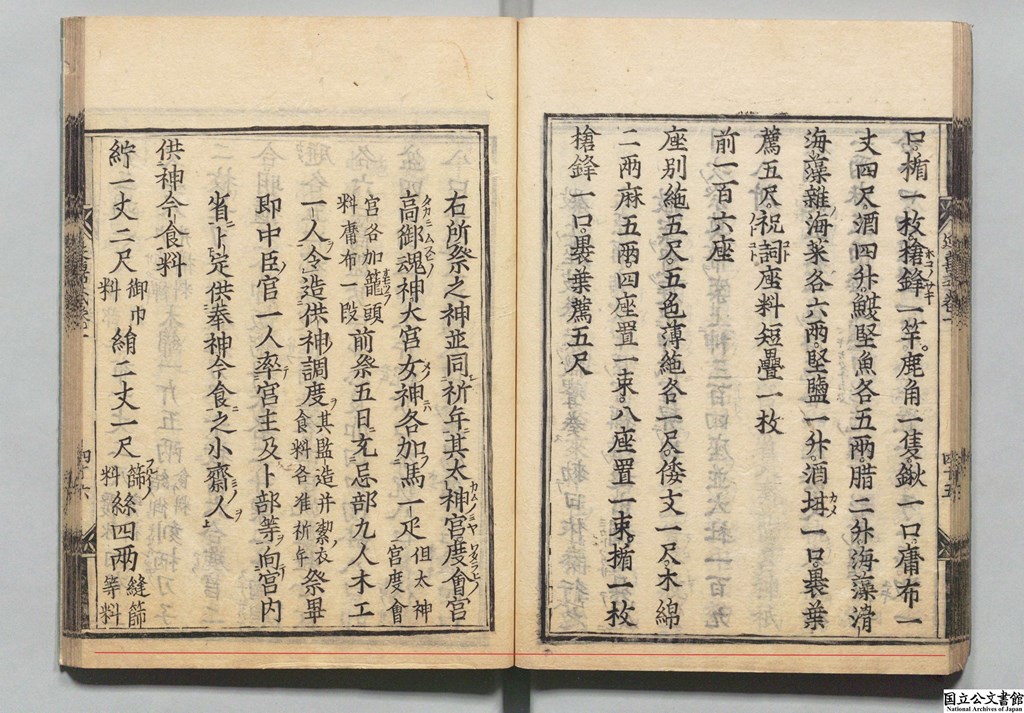

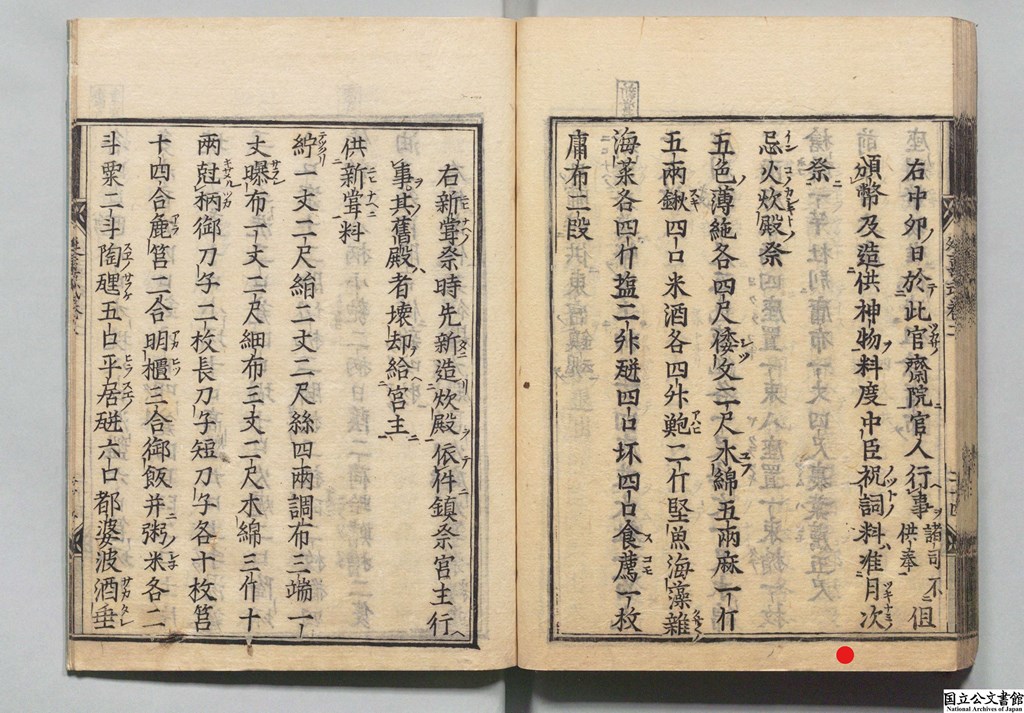

『延喜式(Engishiki)』巻2 四時祭下 新嘗祭

新嘗祭(にいなめのまつり)は

「新」は新穀を「嘗」はお召し上がりいただくを意味する 収穫された新穀を神に奉り その恵みに感謝し 国家安泰 国民の繁栄を祈る祭り

式内大社の神304座で 月次祭(つきなみのまつり)に准じて行われ

春には祈年祭で豊作を祈り 秋には新嘗祭で収穫に感謝する

【抜粋意訳】

新嘗祭(にいなめのまつり)

奉(たてまつる)幣(みてぐら)を案上に 神三百四座 並 大社 一百九十八所

座別に 絹5尺 五色の薄絹 各1尺 倭文1尺 木綿2両 麻5両四座置1束 八座(やくら)置1束 盾(たて)1枚 槍鉾(やりほこ)1竿

社別に庸布1丈4尺 裏葉薦(つつむはこも)5尺前一百六座

座別に 幣物准社の法に伹 除く 庸布を

右中 卯の日に於いて この官(つかさ)の斎院に官人 行事を諸司不に供奉る

伹 頒幣 及 造 供神物を料度 中臣祝詞(なかとみののりと)は 准に月次祭(つきなみのまつり)に

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

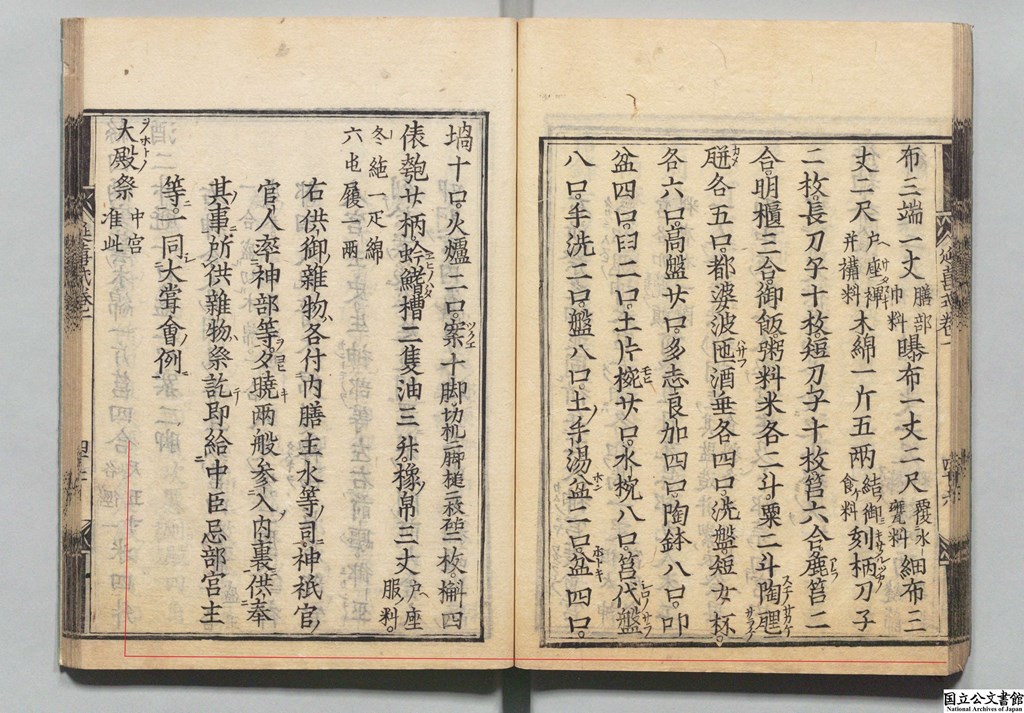

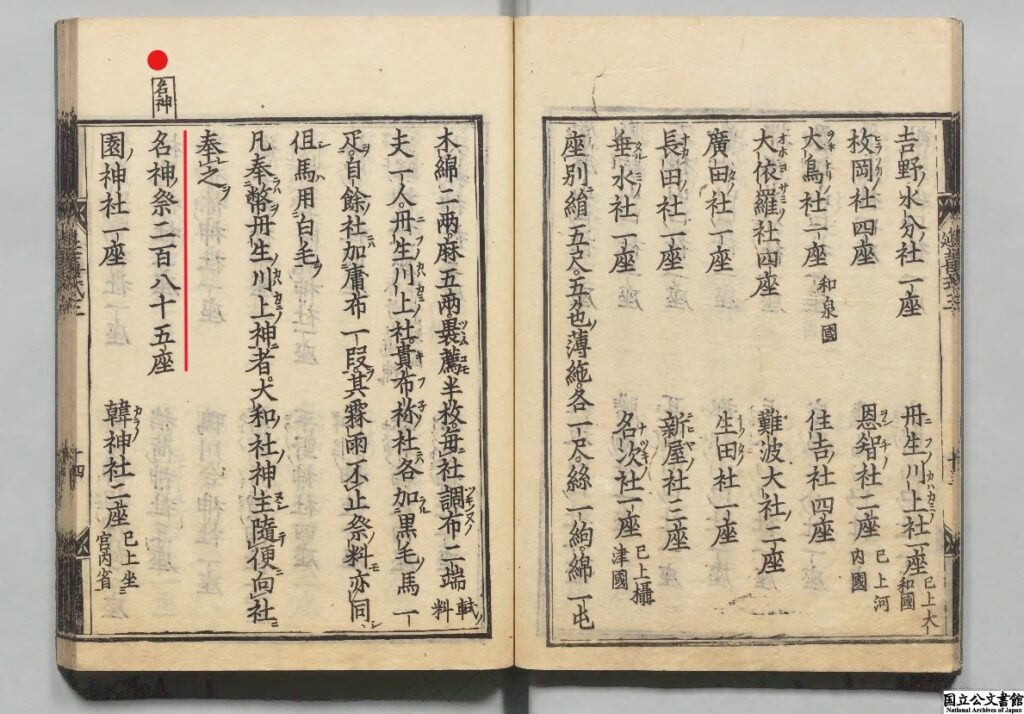

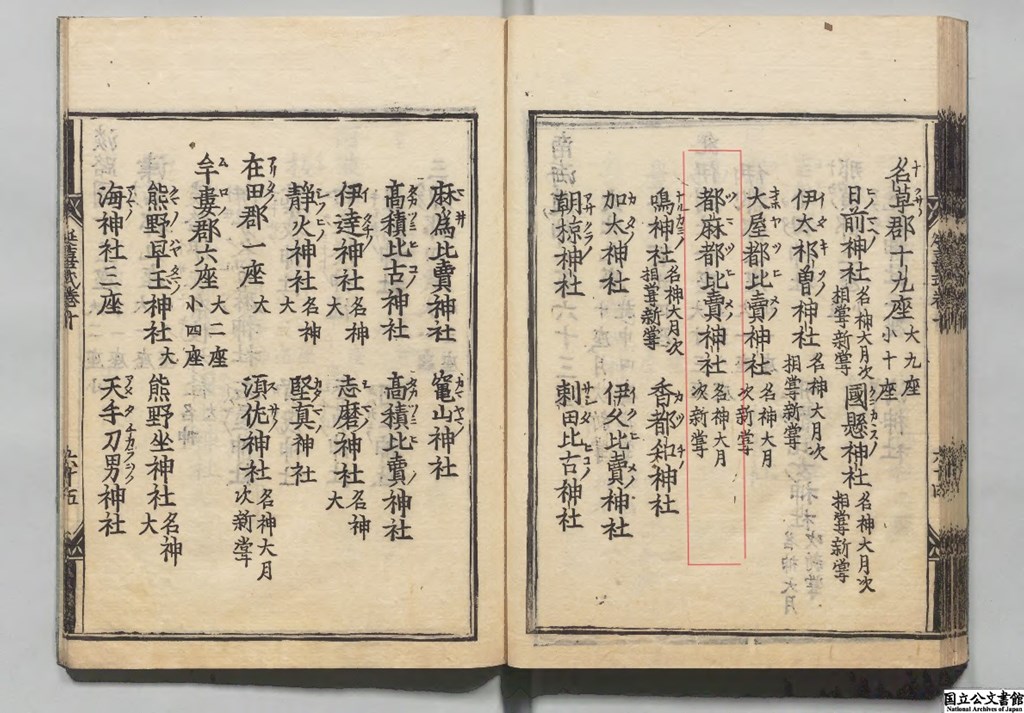

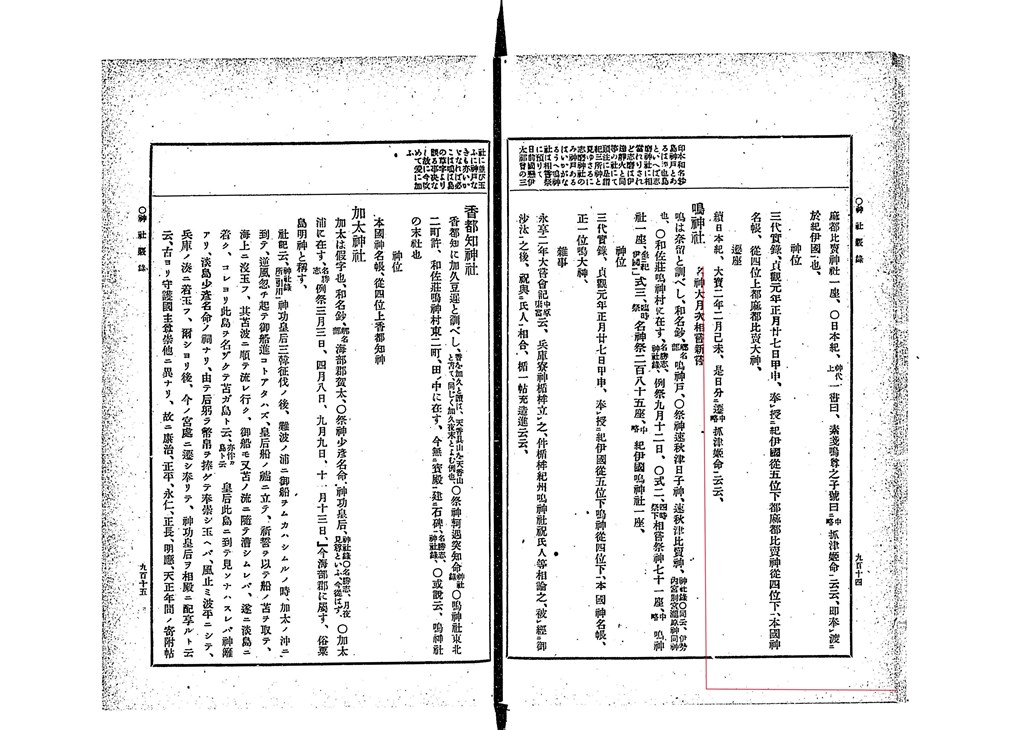

『延喜式(Engishiki)』巻3「臨時祭」中の「名神祭(Meijin sai)」の条 285座

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

延喜式巻第3は『臨時祭』〈・遷宮・天皇の即位や行幸・国家的危機の時などに実施される祭祀〉です

その中で『名神祭(Meijin sai)』の条には 国家的事変が起こり またはその発生が予想される際に その解決を祈願するための臨時の国家祭祀「285座」が記されています

名神祭における幣物は 名神一座に対して 量目が定められています

紀伊國には 10座の名神大社が記されています

【抜粋意訳】

名神祭 二百八十五座

・・・

・・・日前(ヒノマヘノ)神社 一座

国懸(クニカカスノ)神社 一座

伊太祁曽(イタキソノ)神社 一座

大屋都比賣(オホヤツヒメノ)神社 一座

都麻都比賣(ツマツヒメノ)神社 一座

鳴(ナルカミノ)神社 一座

伊達(イタテ)神社 一座

志磨神社 一座

静火(イツヒノ)神社 一座

須佐神社 一座

巳上 紀伊國

・・・座別に

絁(アシギヌ)〈絹織物〉5尺

綿(ワタ)1屯

絲(イト)1絇

五色の薄絁(ウスアシギヌ)〈絹織物〉各1尺

木綿(ユウ)2兩

麻(オ)5兩嚢(フクロ)料の薦(コモ)20枚若有り(幣物を包むための薦)

大祷(ダイトウ)者〈祈願の内容が重大である場合〉加えるに

絁(アシギヌ)〈絹織物〉5丈5尺

絲(イト)1絇を 布1端に代える

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

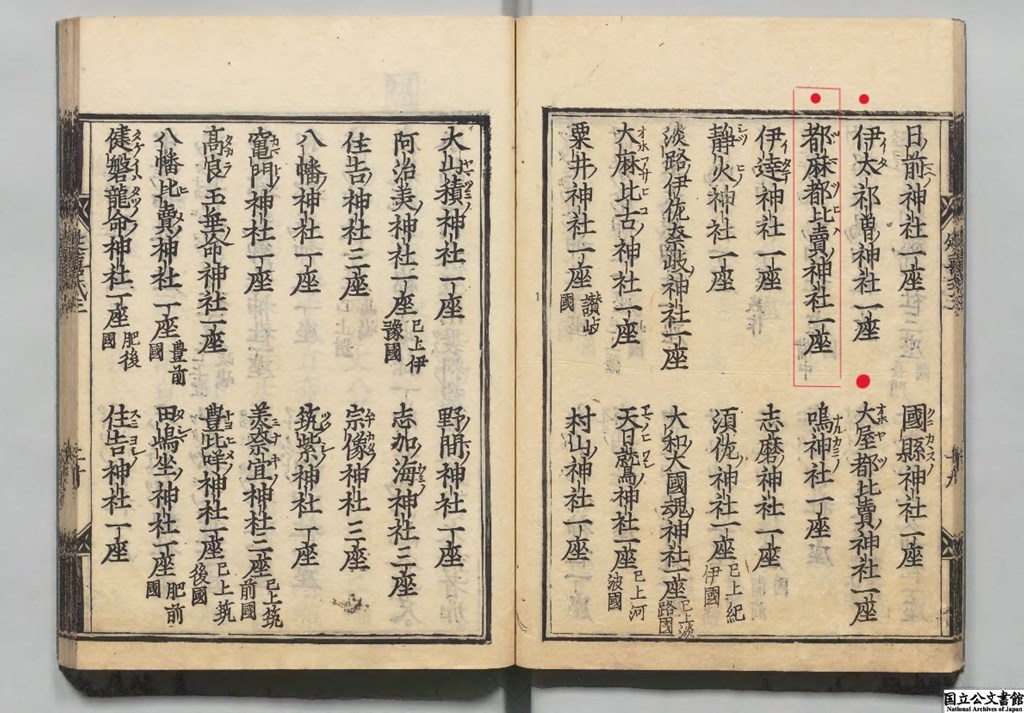

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載

(Engishiki Jimmeicho)This record was completed in December 927 AD.

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)南海道 163座…大29(うち預月次新嘗10・さらにこのうち預相嘗4)・小134[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)紀伊國 31座(大13座・小18座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)名草郡 19座(大9座・小10座)

[名神大 大 小] 名神大社

[旧 神社 名称 ] 都麻都比賣神社(名神大 月次 新嘗)

[ふ り が な ](つまつひめの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Tsumatsuhime no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

式内社 都麻都比賣神社 名神大の遷座の歴史について

①゛当初の鎮座地゛は 現在 日前・國懸両神宮(和歌山市秋月)の鎮座する地

当時 都麻都比賣神社は 三社〔伊太祁曽 大屋都比賣 都麻津比賣〕で 一つの社とされていた

日前宮が 当初の鎮座地 濱宮(和歌山市毛見)から 現在の(和歌山市秋月)へ遷座した時期は 垂仁天皇16年〈紀元前14年〉と伝えられます

・日前神宮・國懸神宮(和歌山市秋月)

②゛二度目の鎮座地゛は 日前・國懸両神宮に社地を譲り 山東の「亥の森」(和歌山市伊太祁曽)へ遷座

日前宮が 当初の鎮座地 濱宮(和歌山市毛見)から 現在の(和歌山市秋月)へ遷座した時期は 垂仁天皇16年〈紀元前14年〉

その頃に 三社〔伊太祁曽 大屋都比賣 都麻津比賣〕が 秋月(現在の日前宮鎮座地)より 山東(現在の伊太祈曽周辺)〈亥の森〉に遷座されたと推察されています

・三生神社(和歌山市伊太祈曽)〈亥の森:伊太祁曽神社 旧鎮座地〉

③゛三度目の鎮座地゛は 大宝2年(702年)三社〔伊太祁曽 大屋都比賣 都麻津比賣〕で一つであったものが 3社に分遷される

大宝二年(702)二月 巳未ノ日 を遷座の日 とする説

『続日本紀(Shoku Nihongi)』文武天皇 大宝二年(702)二月 巳未

「〈勅命〉この日 伊太祁曽 大屋都比賣 都麻津比賣 を分遷〈分けて遷座〉し 三つの神社とした」に記される

④゛3社に分遷後 都麻都比賣神社の鎮座地゛は よくわからず 現在は 三通りの論社が存在

3社に分遷により 遷座したとされる 式内社 都麻都比賣神社は その後はよくわからず 現在は 三通りの論社が存在し いずれが正しいのかは不明

・都麻津姫神社(和歌山市吉礼)

・都麻津姫神社(和歌山市平尾若林)

・高積神社(和歌山市祢宜)

伊太祁曽神社(名神大月次相嘗新嘗)(いたきその かみのやしろ)

・伊太祁曽神社(和歌山市伊太祈曽)

・三生神社(和歌山市伊太祈曽)〈亥の森:伊太祁曽神社 旧鎮座地〉

大屋都比賣神社(名神大月次新嘗)(おほやつひめの かみのやしろ)

・大屋都姫神社(和歌山市宇田森)

都麻都比賣神社(名神大月次新嘗)(つまつひめの かみのやしろ)

・都麻津姫神社(和歌山市吉礼)

・都麻津姫神社(和歌山市平尾若林)

・高積神社(和歌山市祢宜)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

わかやま電鉄 貴志川線 伊太祁曾駅から北に向かい 平緒王子跡経由で

約1km 車5分程度

平緒王子跡に到着

都麻津姫神社(和歌山市平尾若林)に合祀されています

平緒王子跡 Hirao-Oji remains

平尾王子とも書かれています。後鳥羽上皇や修明門院(しゅうめいもんいん)の熊野 御幸(ごこう)に随行した藤原 定家(ていか)や藤原 頼資(よりすけ)は、日前宮奉幣使(にちぜんぐうほうへいし)として、日前宮に赴いたため、和佐王子社とこの王子社には参拝していません。定家は日前宮から奈久智王子に向かい、この王子社には先達(せんだつ)が奉幣しています。僧 実意(じつい)の日記(『熊野詣日記』)、応永三十四年(1427)九月二十二日条によると、足利義満の側室・北野殿は、川辺で垢離(こり)を行って身心を清め、和佐峠で休息したのち、山東(さんとう)(和歌山市)に泊まっています。

この王子社は、天正十三年(1585)の羽柴秀吉の紀州攻めで衰退したといわれ、その後再建されて、「平緒王子社」と呼ばれていましたが、明治時代に都麻津比売(つまつひめ)神社に合祀されました。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

平緒王子跡から西へ100mほど西へ進むと 田の先の民家の左手 小山の下に鳥居が見えています

Please do not reproduce without prior permission.

小山の裾に白木の鳥居が建っていました

鳥居の横に社号が記された杭があり 字はかすれていましたが

゛式内 都麻津姫神社゛と読み取ることが出来ました

都麻津姫神社(和歌山市平尾若林)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして鳥居をくぐると 舗装はされていますが 急こう配の細い山道のような参道です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

元文五年と刻まれた石灯籠ですので 西暦1740年の奉納です

江戸幕府の将軍は 第八代 徳川吉宗〈和歌山藩の第5代藩主〉の頃です

Please do not reproduce without prior permission.

奉納者は゛木挽町 森屋吉兵衛゛と刻されています

その先に 祠が一宇 鎮座します

Please do not reproduce without prior permission.

祠が本殿です

本殿にすすみます

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

祠〈本殿〉は 銅板葺の屋根のコンクリート造です

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 参道を下り戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

参拝日は2/20で ちょうど梅の花が咲いている時期でした

紀州の梅干し 南高梅だろうか

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の伝承】(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

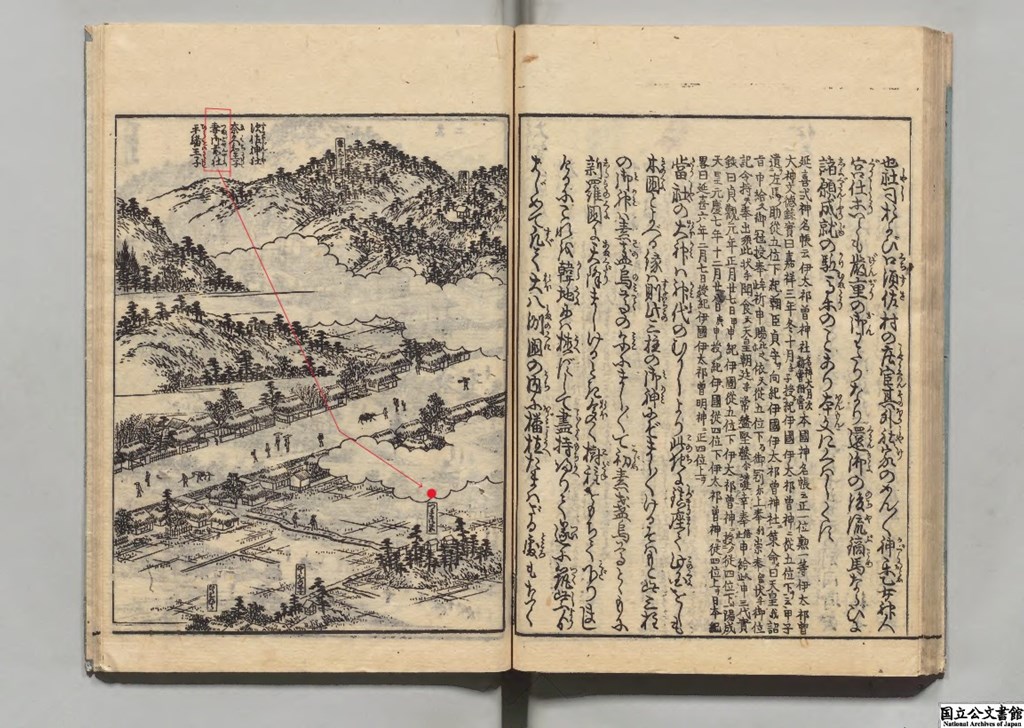

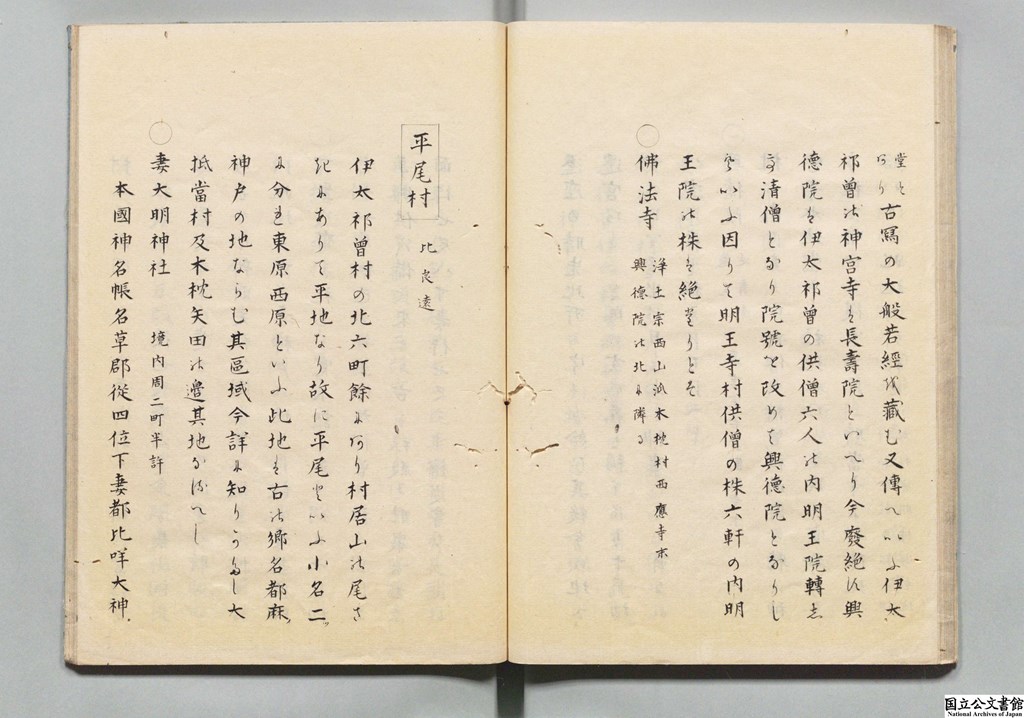

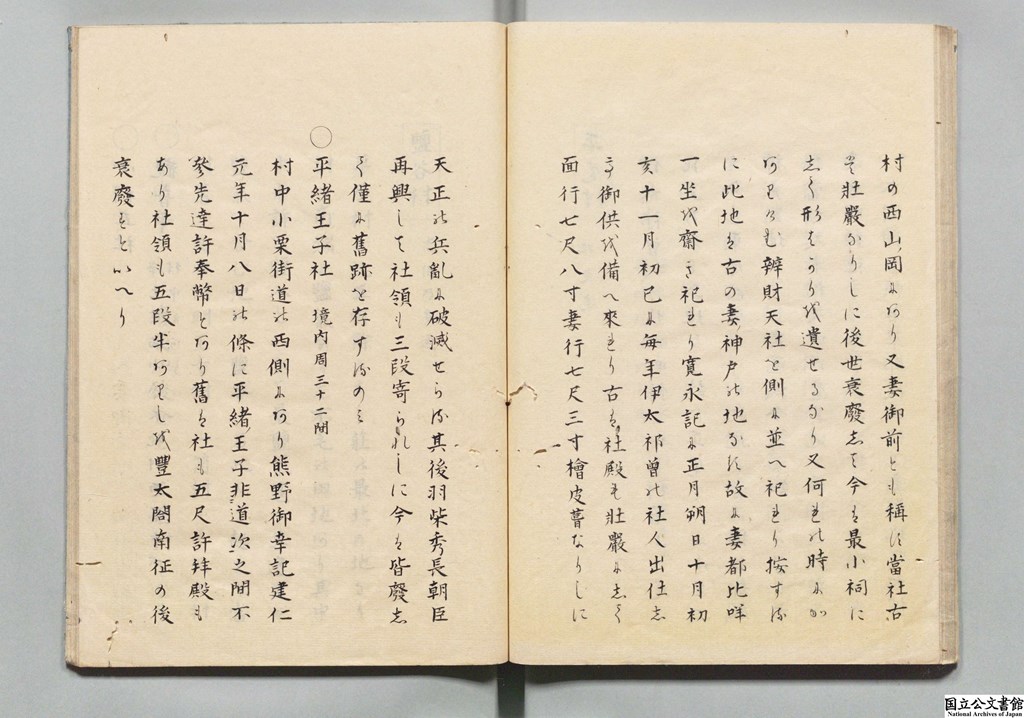

『紀伊續風土記(KizokuFudoki)』〈天保10年(1839)完成〉に記される伝承

都麻津姫神社(和歌山市平尾若林)について゛妻大明神社゛とし゛社殿も荘厳にして間口7尺8寸の桧皮葺きであったが 天正の兵乱により破壊され その後 羽柴秀長によって再興されるが 現在は旧跡を残すのみ゛と記されています

【抜粋意訳】

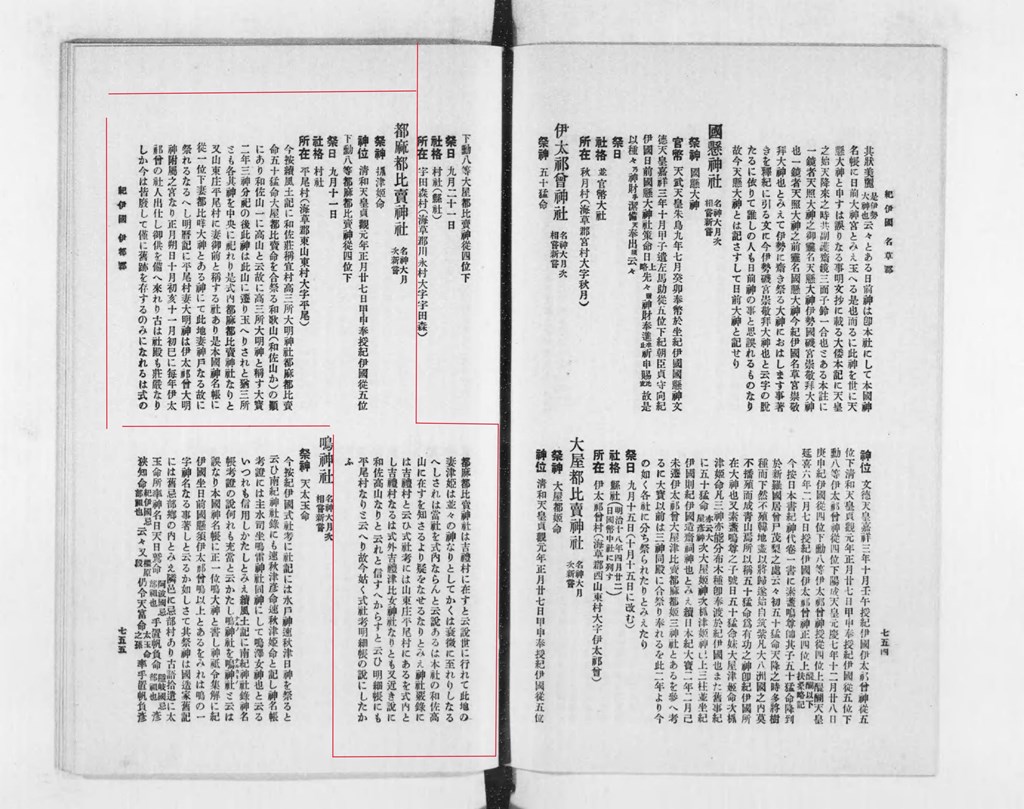

紀伊續風土記 巻之十七 名草郡 第十二 山東荘 平尾村 比良遠

○妻大明神社

境内周二町半許

本國神名帳 従四位下 妻都比咩大神

村の西 山ノ岡にあり 又 妻御前とも稱に 當社 古は荘厳なりしに 後世衰廃して 今は最小祠にして形はかりを遺せるなり 又 何れの時にかありけむ辨財天社を側に並へ祀れり 按するに 此地を古の妻神戸の地なる故に 妻都比咩一坐を齋き祀れり

寛永記に正月朔日 十月初亥 十一月初己に 毎年 伊太祈曾の社人出仕して御供を備え來れり 古は 社殿も荘厳にして 面行七尺八寸 妻行七尺三寸 檜皮葺なりしに 天正の兵亂に破滅せらる 其後 羽柴秀長朝臣再興して 社領も三段寄られしに 今は皆癈して 僅に舊跡を存するのみ○平緒王子社

境内周三十二間

村中小栗街道の西側にあり・・・中略・・・

○小祠五社

○觀音寺 浄土宗西山派木枕西應寺末 村中にあり

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『紀伊続風土記』著者:仁井田好古 156冊 写本https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000002342&ID=&TYPE=

国立公文書館デジタルアーカイブス『紀伊続風土記』著者:仁井田好古 156冊 写本https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000002342&ID=&TYPE=

国立公文書館デジタルアーカイブス『紀伊続風土記』著者:仁井田好古 156冊 写本https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000002342&ID=&TYPE=

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 都麻都比賣神社 名神大 月次 新嘗について 所在は゛山東荘吉禮村に在す゛〈現 都麻津姫神社(和歌山市吉礼)〉と記しています

【抜粋意訳】

都麻都比賣神社 名神大 月次 新嘗

都麻都比賣は 假字也、和名鈔、〔郷名部〕津麻神戸、

〇祭神 抓津姫命、左 五十猛命、右 大屋津姫命、〔名勝志、神社録、〕

〇山東荘吉禮村に在す、〔同上〕例祭九月十四日、

〇式三、〔臨時祭〕名神祭二百八十五座、〔中略〕紀伊國都麻都比賣神社一座

〇日本紀、〔神代上〕一書曰、素戔嗚尊之子號曰ニ〔中略〕抓津姫命云云、即奉渡ニ於紀伊國也、神位

三代實錄、貞観元年正月廿七日甲申 ,奉授ニ紀伊園 從五位下 都麻都比賣神 從四位下、本國神名帳、從四位上 都麻都比賣大神、遷座

續日本紀、大實二年二月己未、是日分ニ遷〔中略〕抓津姫命云云、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

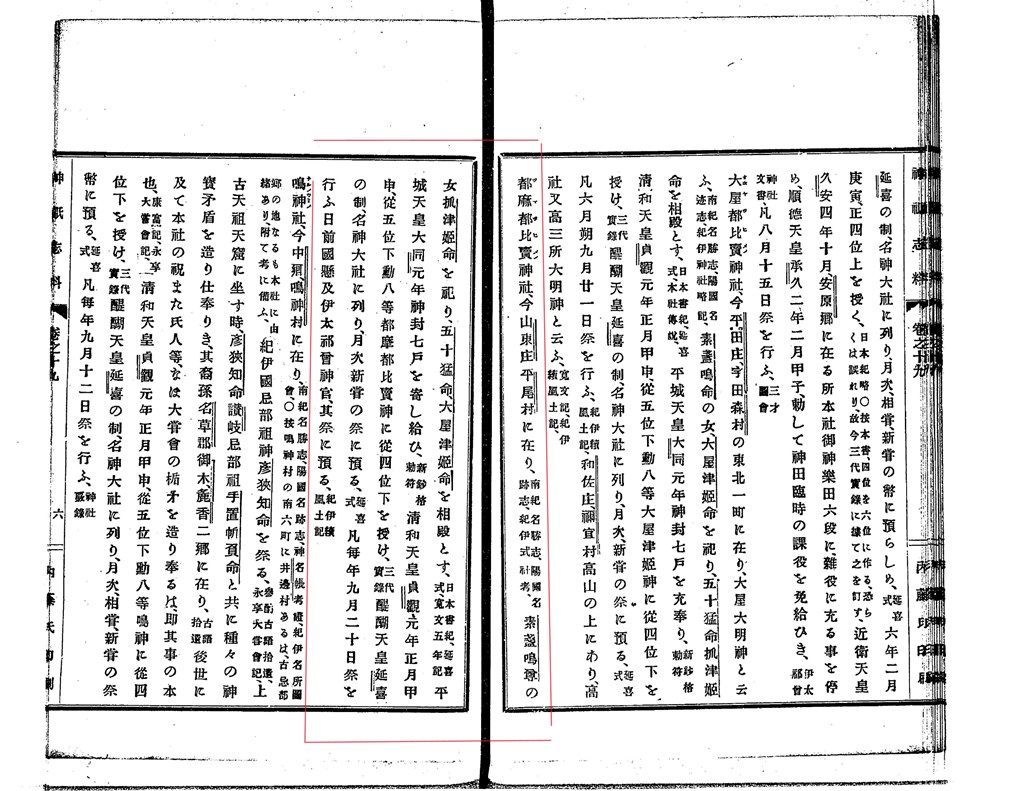

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 都麻都比賣神社 名神大 月次 新嘗について 所在は゛山東庄平尾村に在り゛〈現 都麻津姫神社(和歌山市平尾若林)〉と記しています

【抜粋意訳】

都麻都比賣(ツマツヒメノ)神社

今 山東庄平尾村に在り、〔南紀名勝志、陽國名跡志、紀伊式社考、〕

素戔嗚尊の女(ムスメ) 抓津姫命を祀り、 五十猛命、大屋津姫命を相殿とす、〔日本書紀、延喜式、寛文五年記〕

平城天皇 大同元年神封七戸を寄し給ひ、〔新鈔格勅符〕

清和天皇 貞観元年正月甲申、從五位下 都麻都比賣神に從四位下を授け、〔三代実録〕

醍醐天皇 延喜の制、名神大社に列り、月次新嘗の祭に預る、〔延喜式〕凡 毎年九月二十日祭を行ふ 日前國懸及伊太祁曾神官、其祭に預る、〔紀伊續風土記、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 都麻都比賣神社 名神大 月次 新嘗について 所在は 三通りの説あり

吉禮村〈現 都麻津姫神社(和歌山市吉礼)〉

和佐高山〈現 高積神社(和歌山市祢宜)〉もあるが

平尾村〈現 都麻津姫神社(和歌山市平尾若林)〉を採用するとしています

【抜粋意訳】

都麻都比賣神社 名神大 月次 新嘗

祭神 抓津姫命

神位 清和天皇 貞観元年正月廿七日甲申 奉授 紀伊國 從五位下動八等 都麻都比賣神 從四位下

祭日 九月十一日

社格 村社所在 平尾村 (海草郡東山東村大字平尾 )

今按

續風土記に 和佐莊 稱宜村 高三所大明神社 都麻都比賣命 五十猛命 大屋都比賣命を合祭る 和歌山 (和佐山か )顚にあり 和佐山一に高山と云 故に高三所大明神と稱す

大寶二年 三神分祀の後 此神は此山に遷り玉へり されと猶三所とも各其神を中央に祀れり 是式内 都麻都比賣神社なりと又 山東庄平尾村に妻御前と稱する社あり 是 本國神名帳に 從一位下妻都比咩大神とある神にて 此地 妻神戸なる故に祭れるなるへし 明曆記に平尾村 妻大明神は 伊太祁曾大明神付属之宮なり 正月朔日十月初亥十一月初巳に毎年伊太祁曾の社人出仕し 御供を備へ來れり 古は社殿も莊嚴なりしか今は皆廃して僅に舊跡を存するのみになれるは 式の都麻都比賣神社は吉禮村に在すと云説 世に行れて 此地の妻津姫は並々の神なりとして かくは衰微に至れりしなるへし されは當社を式内ならんと云説あるは 本社の和佐高山に在すを知さるより 疑をなせるなりとみえ 神社覈録には吉禮村と云ひ 式社考には山東庄平尾村にあるを式内とし 吉禮村なるは式外吉禮津比女神社な りとも 又 近き説に和佐高山なりと云れと信すへからすと云ひ 明細帳にも平尾村なりと云へり 故今姑く 式社考明細帳の説にしたかふ

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

都麻津姫神社(和歌山市平尾若林)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.