豊田神社(とよたじんじゃ)は 社説には『三代實錄』元慶二年(八七八)九月十六日の条に載る゛石見國 石塔鬼王帝釋天王國社神とあるは此神なり゛とあり 六国史に載る古社とされます いつの頃からか御祭神が御神威 荒振る神となり 長元八年(1035)三井寺の明尊僧正が9個の壷に酒を入れ封じ鎮められたと伝わります

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

豊田神社(Toyota shrine)

【通称名(Common name)】

・石搭寺大権現(せきとうじだいごんげん)

【鎮座地 (Location) 】

島根県益田市横田町2873番地2

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》天津大神多祁阿久豆魂命(あまつおほかみ たけあくつたまのみこと)

《合》誉田別命,気長足姫尊,活津彦根命,天穂日命,国常立尊,事代主命,湍津姫命,熊野櫲樟日命,八上姫命,宇迦之御魂神,足仲彦尊,市杵島姫命,大久保石見守,古和之霊,稲背脛命,玉依姫命,素盞嗚命,正哉吾勝勝速日天忍穂耳命,弥都波能売神,大年神,天津彦根命,田心姫命,神太郎,菅原道真公

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・交通安全、病気平癒

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

・ 国史見在社(こくしげんざいしゃ)

〈六国史(『日本書紀』『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』)に記載されている神社〉

【創 建 (Beginning of history)】

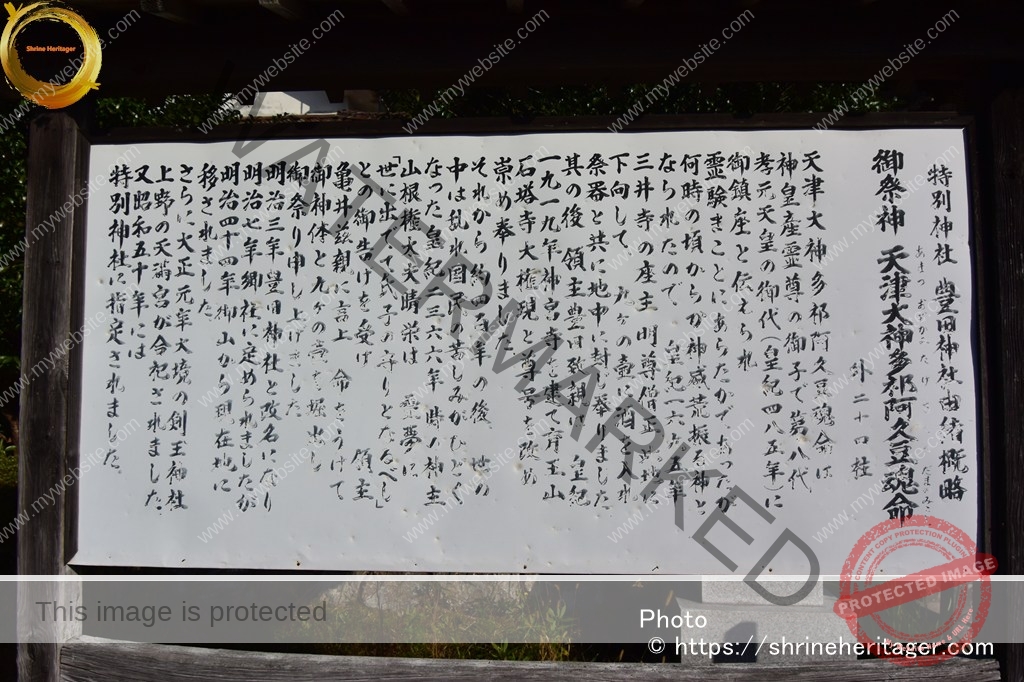

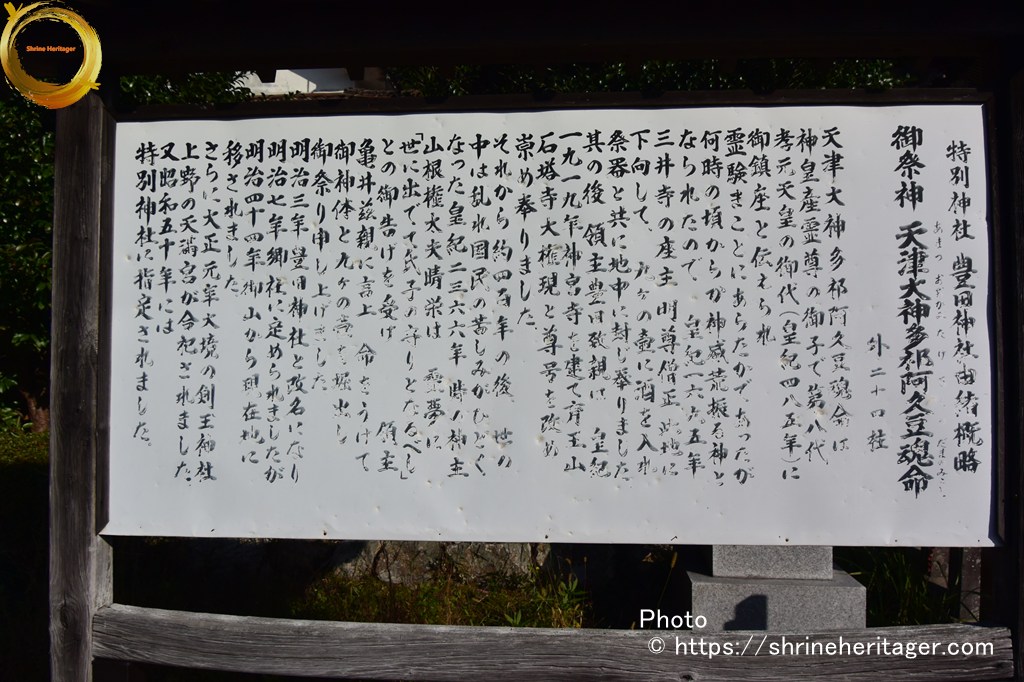

豊田神社特別神社 豊田神社由緒概略

御祭神

天津大神多祀阿久豆魂命(あまつおおかみたけあくつだまのみこと)

外二十四柱天津大神多祀阿久豆魂命は 神皇産霊尊の御子で 第八代孝元天皇の御代(皇紀四八五年)に御鎮座と伝えられ

霊験まことにあらたかであったが 何時の頃からか神威荒振れる神となられたので 皇紀一六九五年三井寺の座主 明尊僧正 此の地に下向して 九ヶの壺に酒を入れ 祭器と共に地中に封じ奉りました

其の後 領主 豊田致親は皇紀一九一九年神宮寺を建て育王山石塔寺大権現と尊号を改め崇め奉りました

それから約四百年の後 世の中は乱れ国民の苦しみがひどくなった皇紀二三六六年 時の神主 山根権太夫晴栄は悪夢に

「世に出でて氏子の守りとなるべし 」

との御告げを受け 領主 亀井茲親に言上 命をうけて御神体と九ヶの壺を掘り出し 御祭り申し上げてきました

明治三年 豊田神社に改名になり

明治七年 郷社に定められましたが 明治四十四年 御山から現在地に移されました

さらに大正元年大境の剣王神社 上野の天満宮が合祀されました

又 昭和五十年には 特別神社に指定されました現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

由緒

天御中主尊七世の孫、神皇産霊尊の御末人皇第八代考元天皇の御宇、横田村育王山に鎮座まします。

島根県神社庁HPより抜粋

https://www.shimane-jinjacho.or.jp/masuda/adf6fdcddd8341d86a752fc81fe42e9c500be208.html

豊田神社

石塔寺権現豊田神社の祭神は天津大神多祁阿久豆魂命であり、奥の院の石塔寺権現が「日本三代実録」に元慶2(878)年に従五位下に除されたと見える「石見国石塔鬼王帝釈天王国社神」に比定されることから、近年、式内社「小野天大神之多初阿豆委居命神社」に比定する説がある。

『益田市歴史文化基本構想』平成31年2月 益田市 益田市教育委員会より抜粋

『益田市歴史文化基本構想』平成31年2月 益田市 益田市教育委員会より抜粋

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・豊田神社 社殿

Please do not reproduce without prior permission.

・豊田神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・境内

Please do not reproduce without prior permission.

・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・〈旧鎮座地〉奥の院の石塔寺権現

社説には『三代實錄』元慶二年(八七八)九月十六日の条に載る゛石見國 石塔鬼王帝釋天王國社神とあるは此神なり゛とあり

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

奥の院の参道の入口から 更に1km程あり

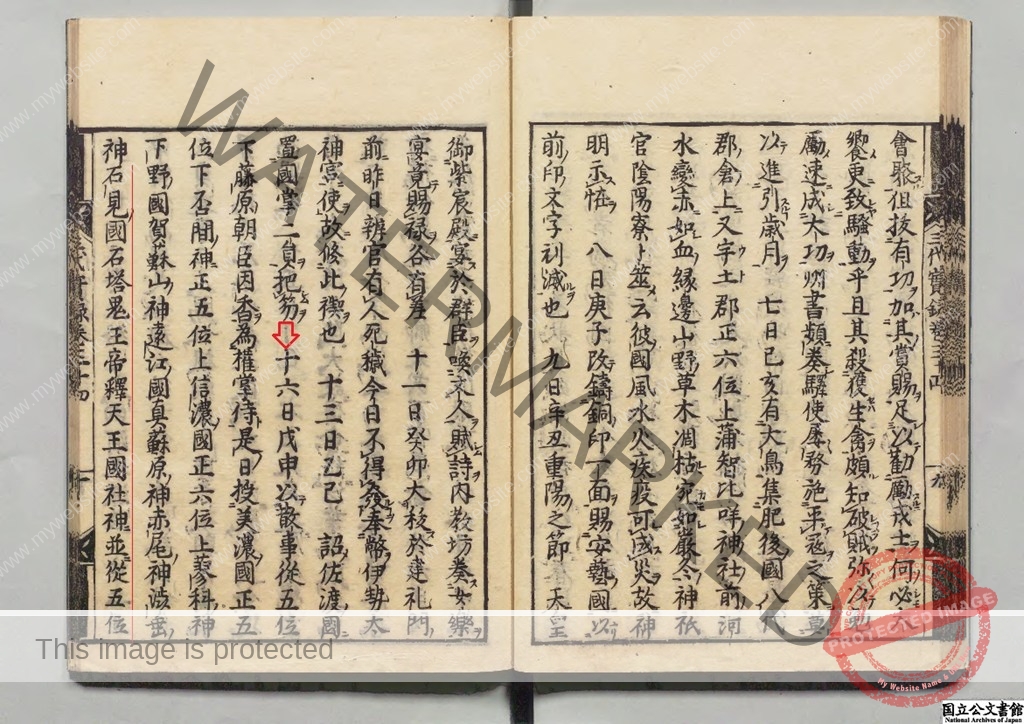

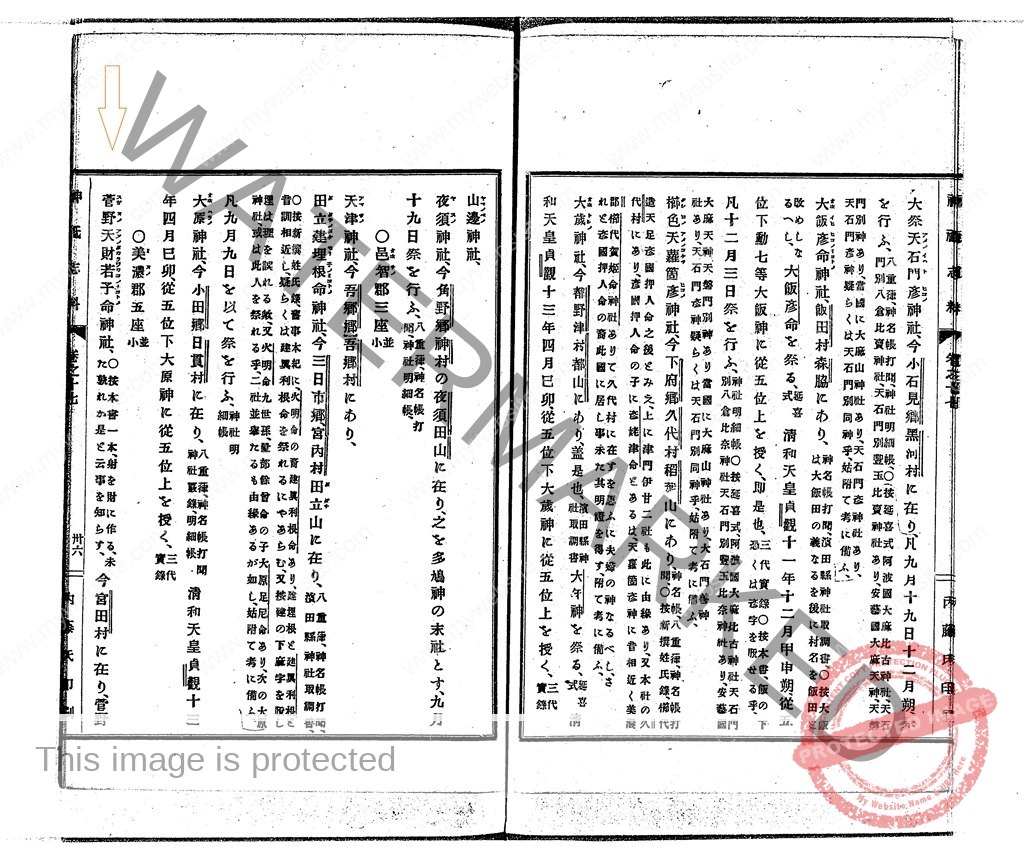

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

社説には 奥の院の石塔寺権現が「日本三代実録」に元慶2(878)年に従五位下に除されたと見える「石見国石塔鬼王帝釈天王国社神」と云います

【抜粋意訳】

卷卅四 元慶二年(八七八)九月十六日戊申

○十六日戊申

以て散事從五位下 藤原朝臣因香爲權掌侍

是の日 授に

美濃ノ國 正五位下 否間ノ神に 正五位上

信濃ノ國 蓼科ノ神

下野ノ國 賀蘇山ノ神

遠江ノ國 眞蘇原ノ神 赤尾ノ神 渋垂ノ神

石見ノ國 石塔鬼王帝釋天王國社神に 並に從五位下を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

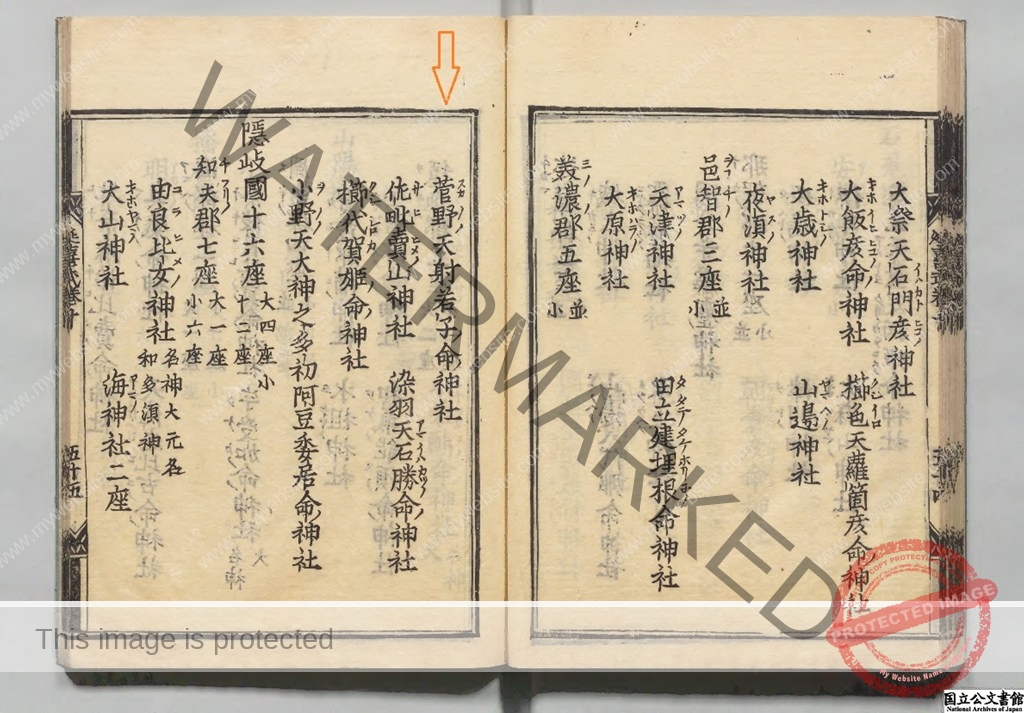

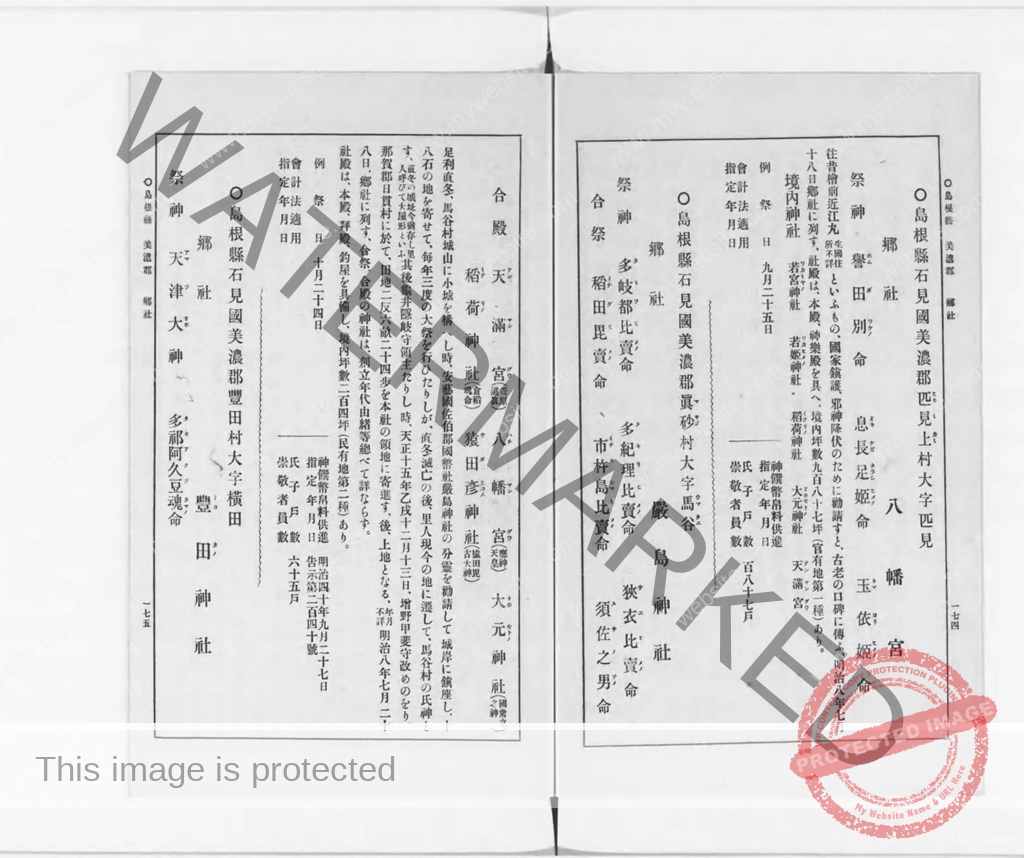

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陰道 560座…大37(うち預月次新嘗1)・小523[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)石見國 34座(並小)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)美濃郡 5座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 菅野 天財(天射)若子命神社(貞)

[ふ り が な ](すかのの あめたから(あめい)わかこのみことの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Sukano no AmenoTakara(Amei) wakako no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社 石見國 美濃郡 菅野 天財(天射)若子命神社(すかのの あめたから(あめい)わかこのみことの かみのやしろ)の論社

・小野神社(益田市戸田町)

〈小野神社に合祀 菅野神社〉

・豊田神社(益田市横田町)

・若宮神社(益田市匹見町石谷ロ)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR山口線 石見横田駅から北東方向へ約1.6km 車で5分程度

益田市立西益田小学校の東方向の山の麓と聞いていましたので 小学校裏手の川を渡ります

Please do not reproduce without prior permission.

神社の北側に駐車して車を降りると すぐに社殿の横に出ました

豊田神社(益田市横田町)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

西方向を向いている社殿の正面から 境内を見下ろすと広い境内に砂利が敷き詰められていて綺麗に手入れされた境内があり その先に鳥居が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

境内に下りると 由緒書きがあり 御祭神の天津大神多祁阿久豆魂命(あまつおほかみ たけあくつたまのみこと)は なんと「神皇産霊尊(かみむすひのみこと)の御子・・・霊験あらたかであったが いつの頃からか 御祭神が御神威 荒振る神となり 長元八年(1035)三井寺の明尊僧正が9個の壷に酒を入れ封じ鎮められたと伝わります」とあります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

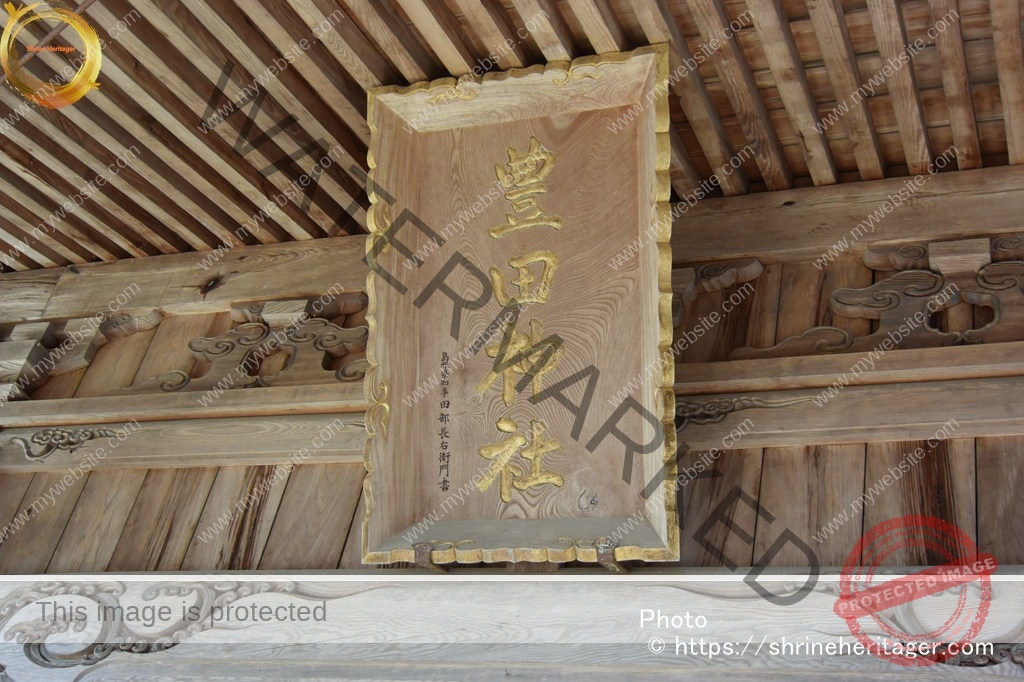

拝殿にすすみます

神社の背後の山が 旧鎮座地の゛御山゛だろうか?

Please do not reproduce without prior permission.

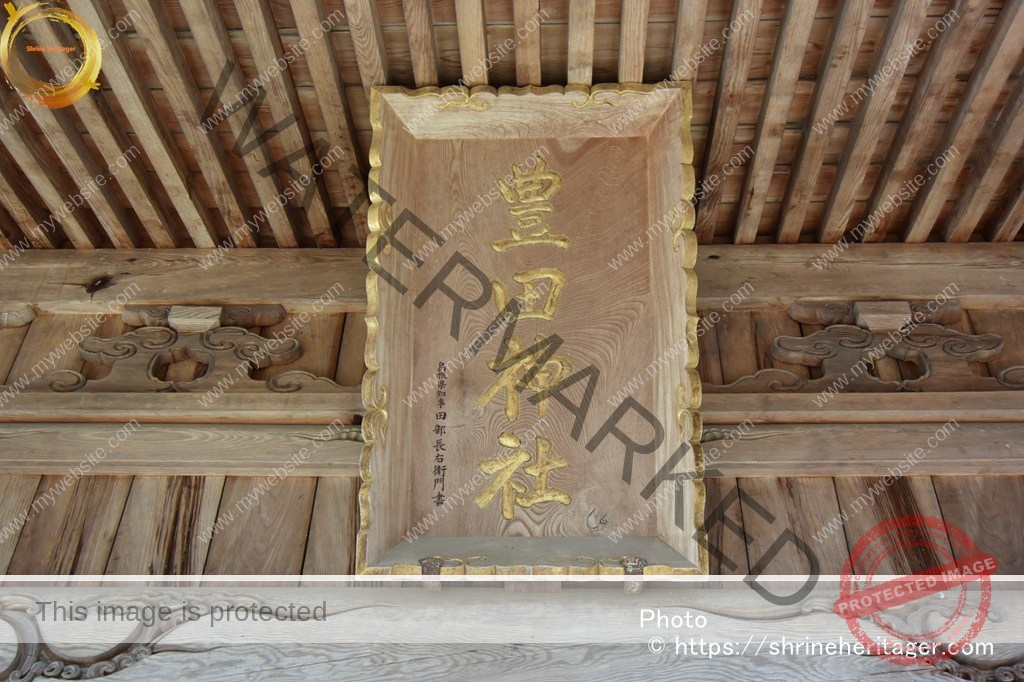

拝殿の扁額には゛豊田神社゛と記されています

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 境内を戻ります

さて

明治四十四年(1911)御山から現在地に遷座と云う〈旧鎮座地〉奥の院の石塔寺権現に向ってみました

車で7分ほどで 参道入口の鳥居の所までやってきました

Please do not reproduce without prior permission.

しかし 写真でもお分かりの様に 参道は深い藪となっています

現地に建てられている石碑゛奥之院参道゛があり 奥之院まで九百二十米とあり ここからお参りをさせていただきました

Please do not reproduce without prior permission.

そこから 車で数分 北方向へ向かうと 街道沿いに 神社がありました

Please do not reproduce without prior permission.

雰囲気の良い神社なので 近づいてみると 社号標には゛梅光山 天満宮゛と刻字がりました

Please do not reproduce without prior permission.

梅光山 天満宮に参着

御祭神は 《主》菅原道真公《配》中将殿,大物主神,春彦霊神,国常立尊,稲倉魂神,吉祥女

石段を上がり 賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

そのまま道を北上すると 石見神楽の石像があるところで 西石見グリーンラインと云う道に入り益田の街から 式内社 櫛代賀姫神社(益田市久城町)へ向かいました

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

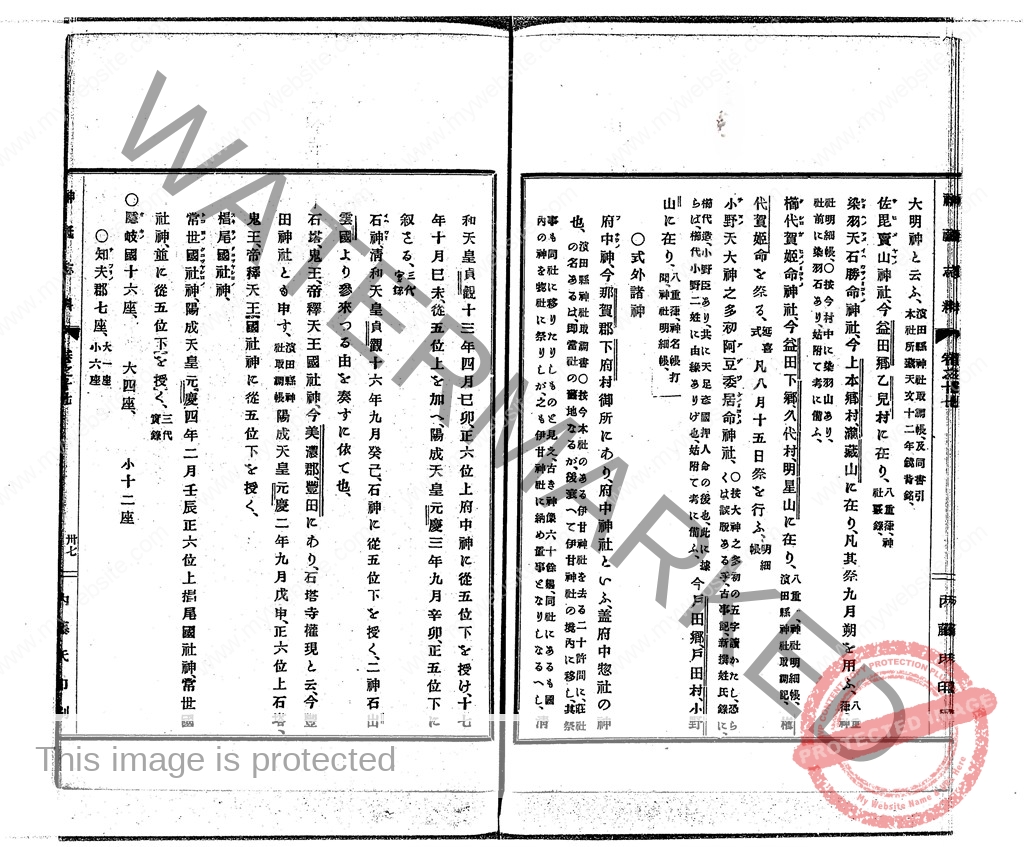

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 菅野天射若子命神社について 天財若子ではなく 天射若子の神名を採用しています

所在については ゛戸田村に在す、゛〈現 小野神社に合祀 菅野神社〉と記しています

【抜粋意訳】

菅野天射若子命神社

菅野は須賀能、天射若子は阿米伊和加子と訓べし、菅野は地名なるべし、〔此例 當國に多し〕

〇祭神 明らか也

〇戸田村に在す、〔式社考〕

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 菅野天射若子命神社について 所在は゛今 宮田村に在り、菅野大明神と云ふ、゛宮田村は現在の地名は益田市戸田町宮田海岸辺りで 『石見八重葎』には その地名は式内社 菅野神社に付せられた神田に由来するという〈現 小野神社に合祀 菅野神社〉と記しています

【抜粋意訳】

菅野 天財若子命(スガヌノ アメノタカラワカコノミコトノ)神社

〔〇按 本書一本、射を財に作る、未だ孰れか是と云事を知らず、〕

今 宮田村に在り、菅野大明神と云ふ、〔濱田縣神社取調帳、及 同書引本社所蔵天文十二年鏡背銘、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第15−17巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815497

栗田寛 著『神祇志料』第15−17巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815497

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 菅野天射若子命神社について 所在は゛戸田村〔松雲山〕(美濃郡小野村大字戸田 小野神社に合併)゛と記しています

【抜粋意訳】

菅野天射若子命神社 (明細帳に菅野神社とあり祭神同所)

祭神

今按 注進状に宗雄云 菅野は地名なるべし 頭注抄に大若子命 乙若子命遷 伊勢大間社とあり 石見外記には射は 躬の誤り 且つ轉倒したるにて 天若躬子命し萬葉集の天探女か乘リたる磐舟の泊し 高津を此郡の高津とせり 又此社 以前は菅原大明神と稱して天満宮と心得たるを 近頃 古き鏡の裏板に奉懸 菅原大明神 式社 御寶殿 御鏡 願主 藤原朝臣兼春 天文十二年癸卯正月十三日敬白と記せし物出たるより 之と定まれり 此村を宮内と云を以て 古き社なるを知るへし 天満宮ならんには大明神とは云ましくなんと説へる 石見外記の説は牽強なるへし 天満宮にあらさる事は宗雄か説に從ふへし さて祭神の事 考ふへきなれと 姑く天射若子命として難(サマタ)げある事なし

祭日 六月二十九日

社格 村社所在 戸田村〔松雲山〕(美濃郡小野村大字戸田 小野神社に合併)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

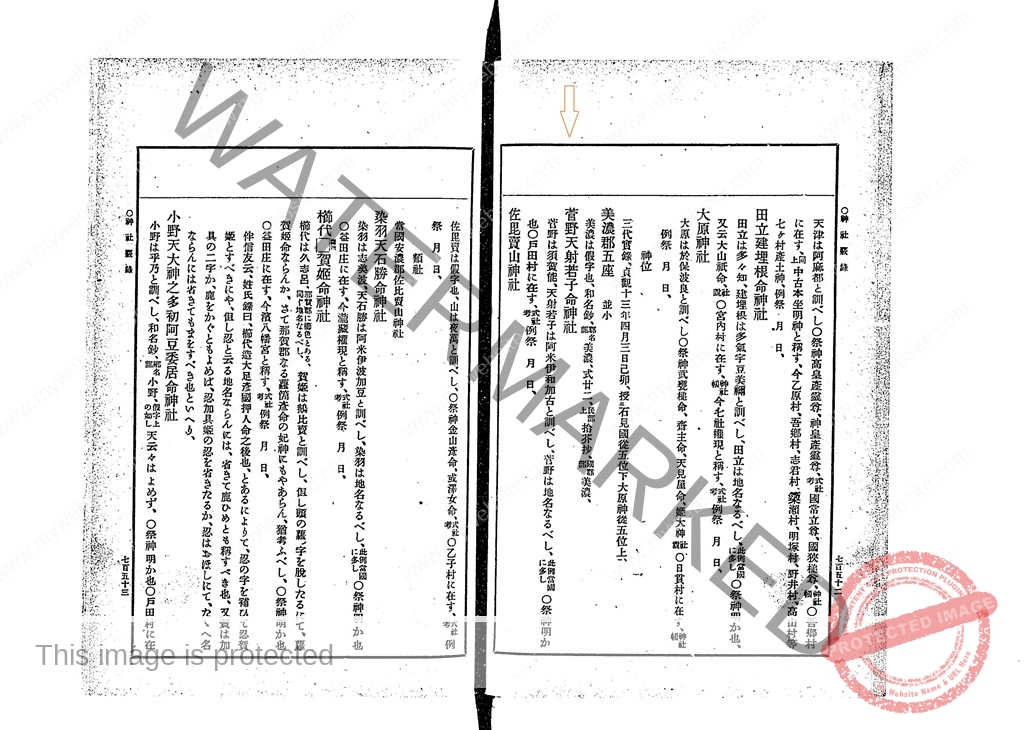

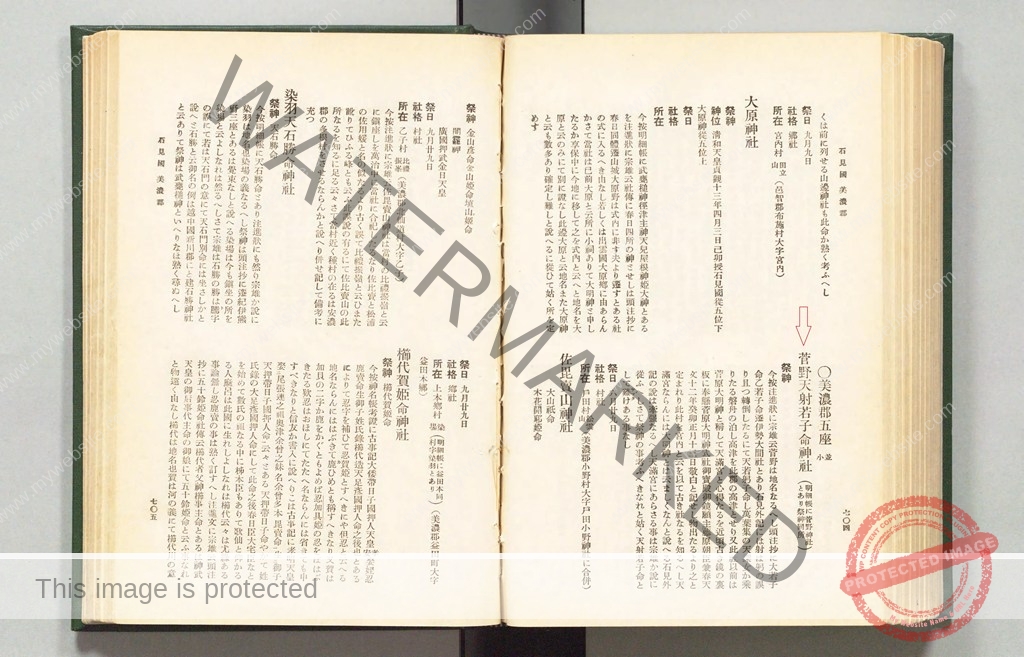

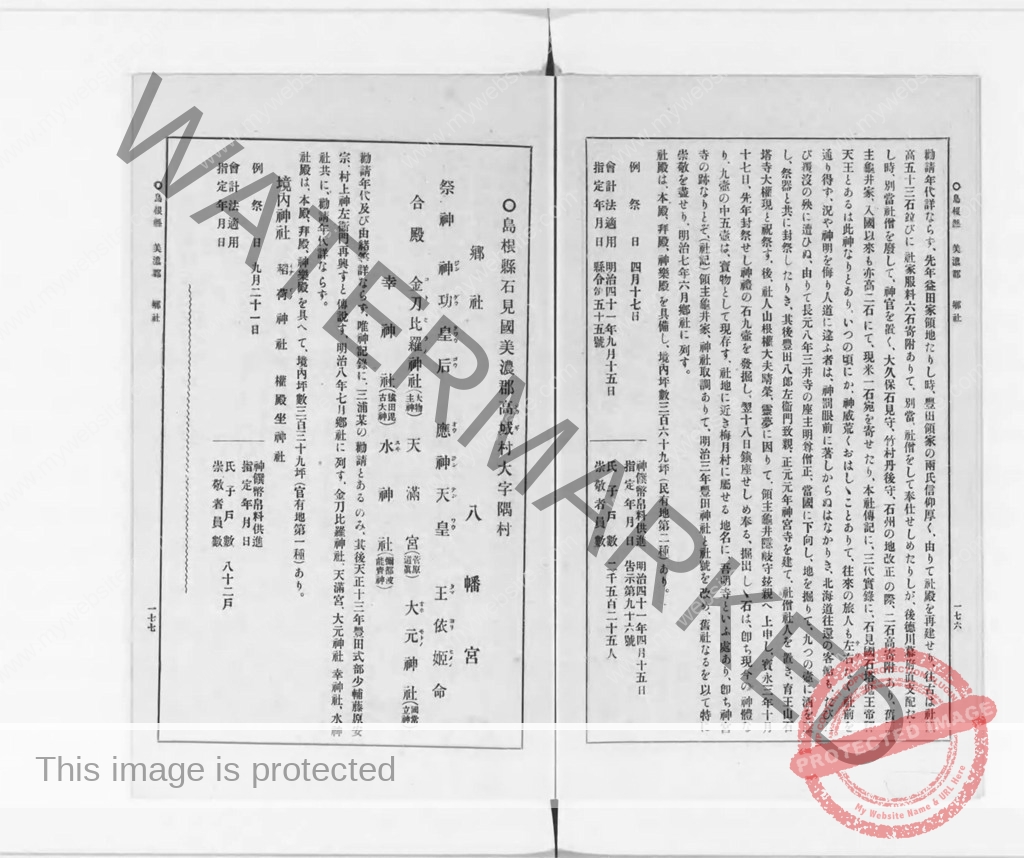

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

豊田神社(益田市横田町)について 社説には『三代實錄』に載る゛石見國 石塔鬼王帝釋天王とあるは此神なりとあり、゛とあり 六国史に載る古社とされます

【抜粋意訳】

〇島根縣 石見國 美濃郡豐田村大字橫田

豐田(トヨタノ)神社

祭神

天津大神(アマツオホカミ)多祁阿久豆魂命(タキアクツタマノミコト)勧請年代詳ならず、先年 釜田家領地たりし時、豊田領家の両氏信仰厚く、由りて社殿を再建せり、

往古は社領高五十三石 並びに 社家服料六石寄附ありて、別當、社僧をして奉仕せしめたりしが、後 徳川幕府直支配たりし時、別當 社僧を廢して、神官を置く、大久保石見守、竹村丹後守、石州の地改正の際、二石高寄附あり、舊領主 龜井家、入國以來も亦 高二石にて、現米一石宛を寄せたり、本社傳記に、三代實錄に、石見國 石塔鬼王帝釋天王とあるは此神なりとあり、いつの頃にか、神威荒くおはししことありて、往来の旅人も左右(サウ)なく社前を通り得ず、況や神明を侮り人道に違ふ者は、神罰眼前に著しからぬはなかりき、北海道往還の客船も、たびたび覆沒の殃(わざわい)に遭ひね、

由りて長元八年 三井寺の座主 明尊僧正、當園に下向し、地を掘りて、九つの壺に酒を醸し、祭器と共に封祭したりき、其後 豊田八郎左衛門致親,正元元年 神宮寺を建て、僧社人を置き、育王山石塔寺大権現と祝祭す、

後、社人 山根權大夫晴榮、霊夢に因りて、領主 龜井隠岐守茲親へ上中し、寶永三年十月十七日、先年 封祭せし神體の石 九壷を發掘し、翌十八日鎮座せしめ奉る、掘出しし石は、即ち現今の神體なり、九壺の中 五壺は、寶物として現存す、社地に近き梅月村に屬せる地名に、吾明寺といふ處あり、即ち神宮寺の跡なりとぞ、(社記)

領主 亀井家、神社取調ありて、明治三年 豊田神社と社號を改め、舊社なるを以て特に崇敬を盡せり、明治七年六月郷社に列す。

社殿は、本殿、拝殿、神楽殿を具備し、境内坪數三百六十九年(民有地第二種)あり。

例祭日 四月十七日

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』中,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088278

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』中,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088278

豊田神社(益田市横田町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.