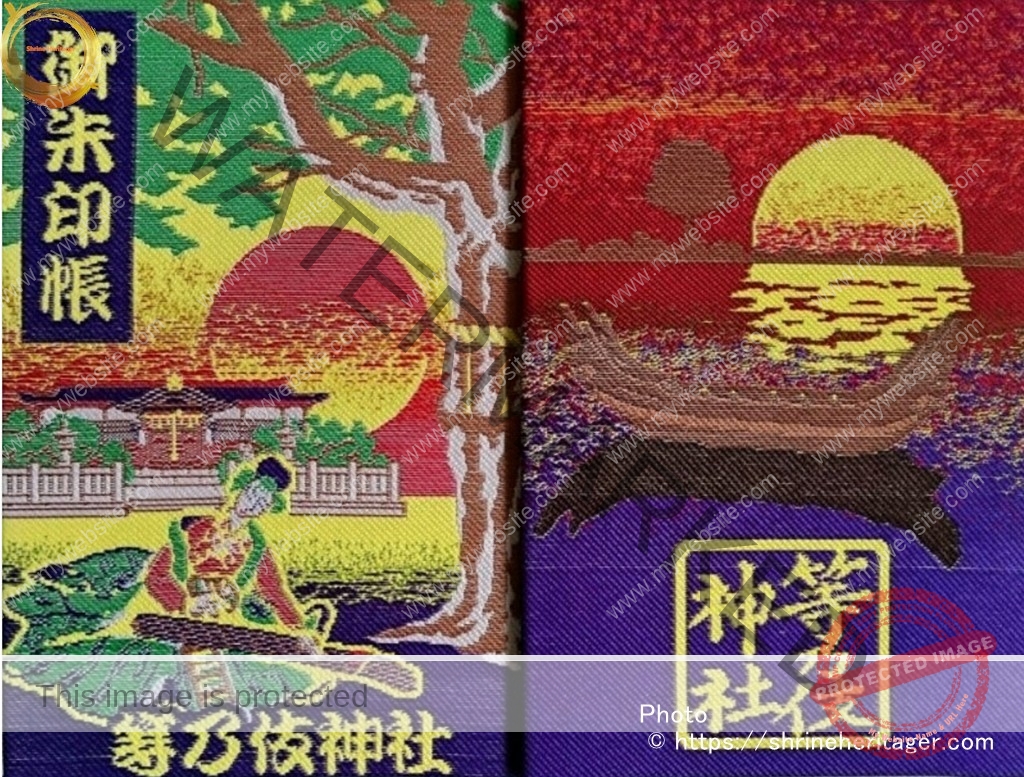

等乃伎神社(とのきじんじゃ)は 古代の太陽信仰と密接な関係があり『古事記』下巻 仁徳天皇の段には「巨木伝説」が伝わり 又『続日本紀』天平勝宝4年(752)「中臣殿来連竹田賣」と記載の中臣氏一族 殿来連が祖先神 天兒屋根命を当社に奉祀した 式内社 等乃伎神社(鍬靫)で 明治期に式内社 大歳神社(貞・鍬)を合祀しています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

等乃伎神社(Tonoki shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

大阪府高石市取石(とりいし)2-14-48

【地 図 (Google Map)】

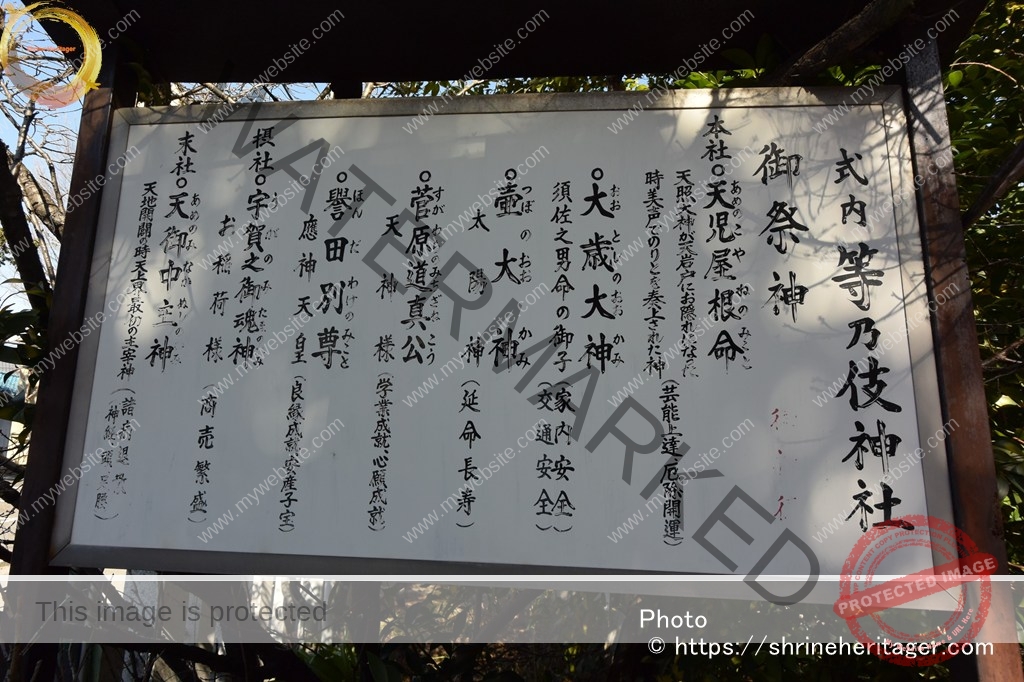

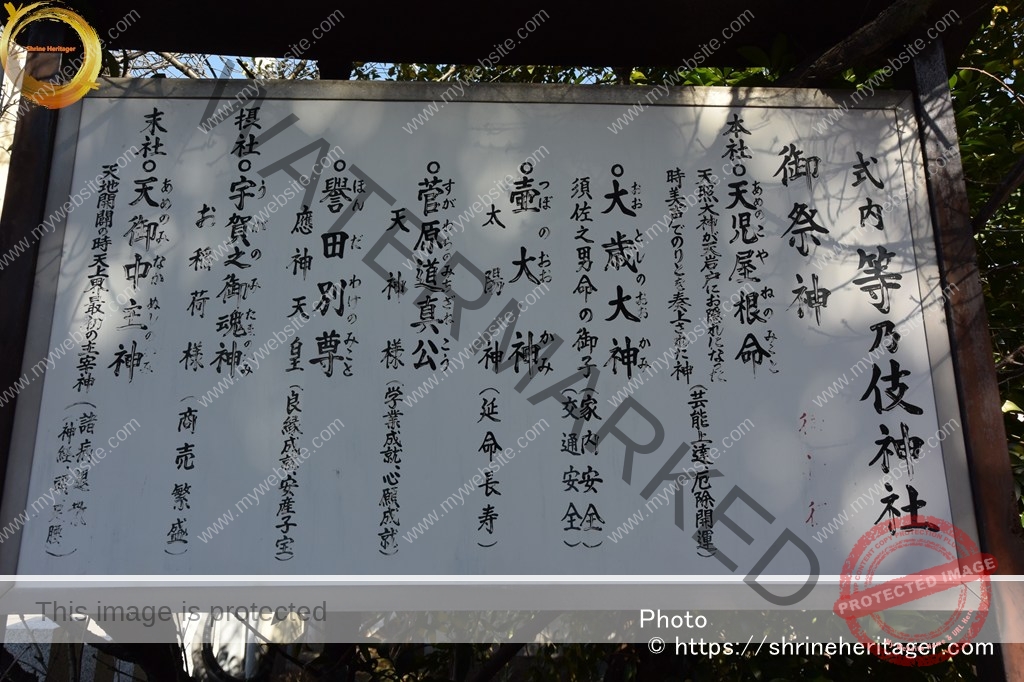

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》天兒屋根命(あめのこやねねのみこと)

《合》大歳大神(おほとしのおほかみ)

壷大神(つぼのおほかみ)〈太陽神〉

菅原道眞公(すがわらのみちざねこう)

大歳大神(おほとしのおほかみ)

《配》譽田別尊(ほんだわけのみこと)〈應神天皇〉

菅原道眞公(すがわらのみちざねこう)

Please do not reproduce without prior permission.

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・家内安全 交通安全

・延命長寿

・合格祈願 など

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

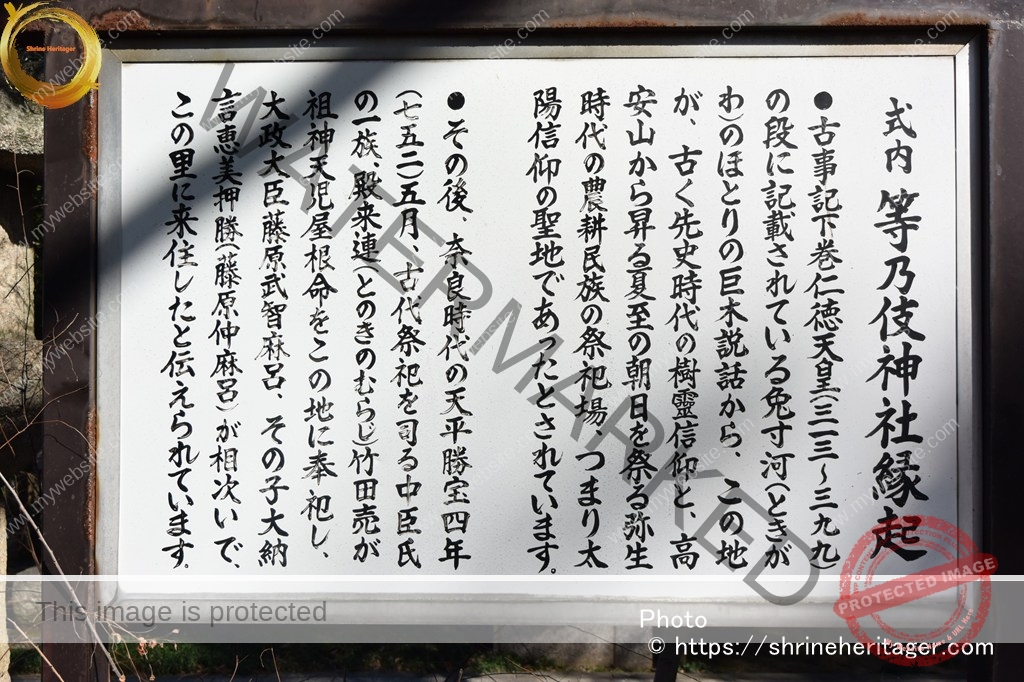

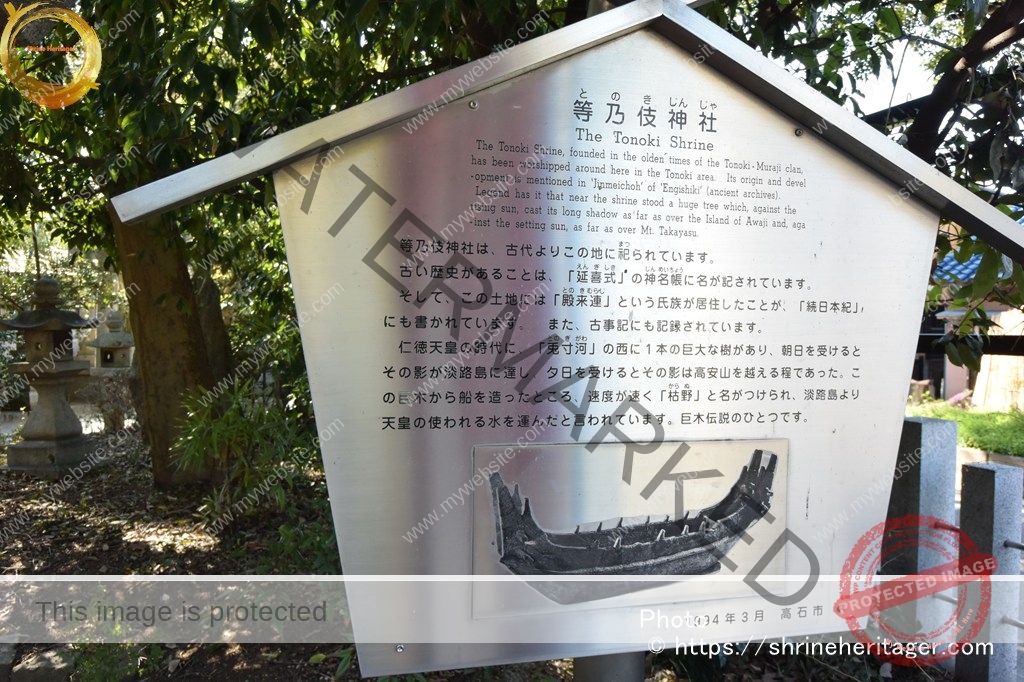

式内 等乃伎神社縁起

- 古事記下巻仁徳天皇(三一三~三九九)の段に記載されている兎寸河(ときがわ)のほとりの巨木説話から、この地が、古く先史時代の樹霊信仰と、高安山から昇る夏至の朝日を祭る弥生時代の農耕民族の祭祀場、つまり太陽信仰の聖地であったとされています。

- その後、奈良時代の天平勝宝四年(七五二)五月、古代祭祀を司る中臣氏の一族、殿来連(とのきのむらじ)竹田売が祖神天児屋根命をこの地に奉祀し、大政大臣藤原武智麻呂、その子大納言恵美押勝(藤原仲麻呂)が相次いでこの里に来住したと伝えられています。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

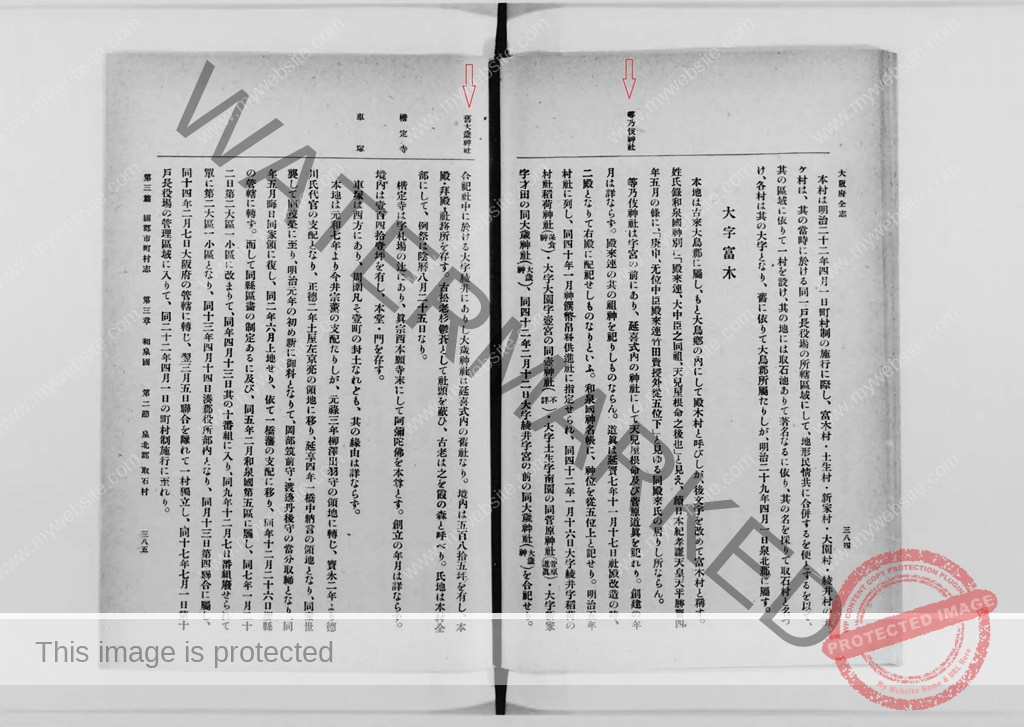

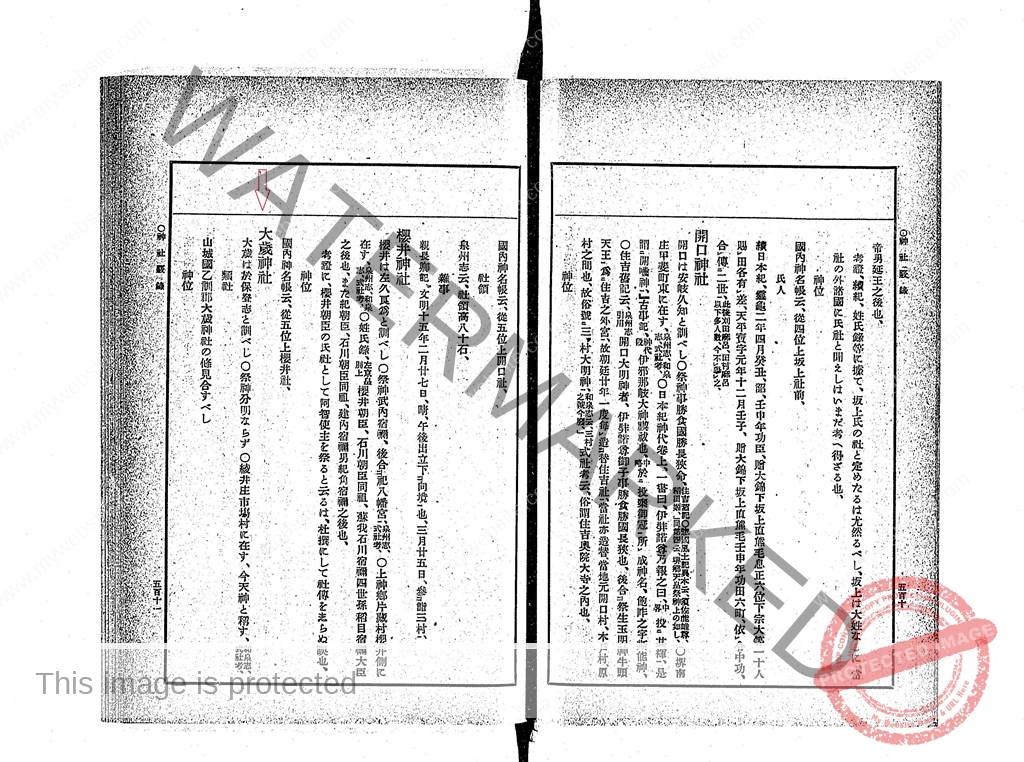

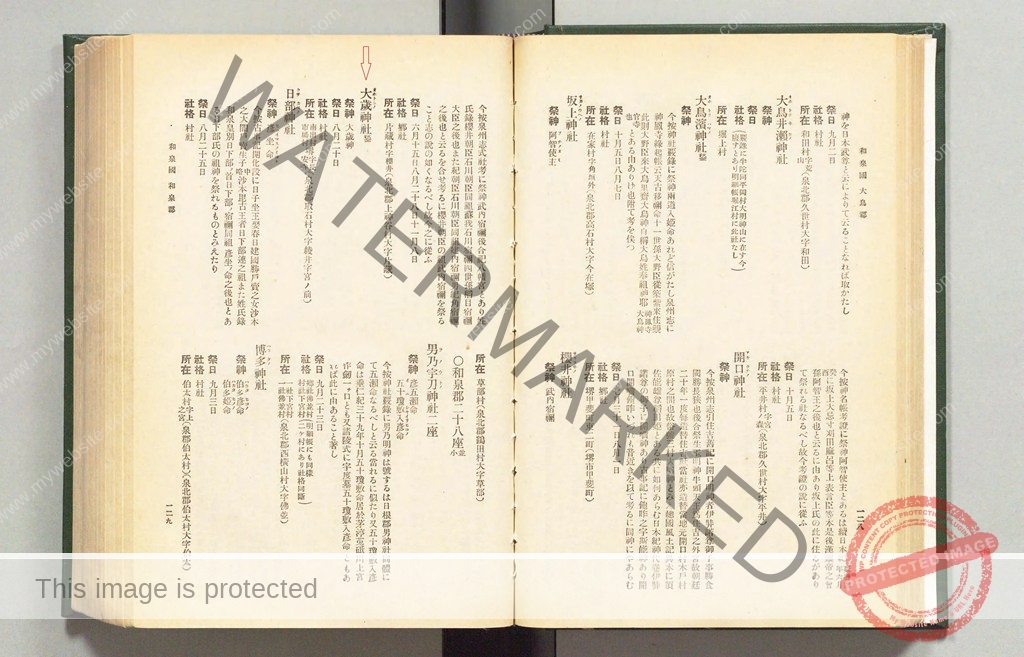

『大阪府全志』巻之5に記される内容

【抜粋意訳】

第三編 國郡市町村

第三章 和泉國第二節 泉北部 第十一項 取石村 大字富木

本地は古來 大鳥郡に属し、もと大鳥郷の内にして 殿木村と呼びしが、後 文字を改めて富木村と稱す。

・・・・〈中略〉・・・等乃伎神社

等乃伎神社は 字宮の前にあり、延喜式内の神社にして 天兒屋根命及び菅原道眞を祀れり。創建の年月は詳ならず。殿來連の其の祖神を祀りしものならん。道眞は延實七年十一月十七日社殿改造の時、二殿となりて右殿に配祀せしものなりといふ。

和泉國神名帳に、神位を從五位上と記せり。明治五年村社に列し、同四十年一月神饌幣帛料供進社に指定せられ、同四十二年一月十六日大字綾井字稻荷の村社稻荷神社 (保食神)・大字大園字壺宮の同壺神社(不祥)・大字土生宇南園の同菅原神社(菅原道眞)・大宇新家字才田の同大歳神社 (大歳神)、同四十二年二月十二 H大字綾井字宮の前の同大歳神社 (大歳神)を合祀せり。舊大歳神社

合祀社中に於ける大字綾井にありし大歳神社は 延喜式内の舊社なり。境内は五百羽八拾五坪を有し、本殿・拜殿・社務所を存す。古松老杉鬱蒼として社頭を蔽ひ、古老は之を霞の森と呼べり。氏地は本村全部にして、例祭は陰曆八月二十五日なり。

【原文参照】

井上正雄 著『大阪府全志』巻之5,大阪府全志発行所,大正11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/965802

【由 緒 (History)】

由緒

「延喜式内社」

『続日本紀』天平勝宝4年(752)の条に「中臣殿来連竹田売」と記載されています。ここにみえる中臣氏の一族である殿来連が祖先神である天児屋根命を当社に奉祀し、また、その年に太政大臣・藤原武智麻呂、その子の大納言・恵美押勝(藤原中麻呂)が相次いでこの里に来られ居住されたと伝えられています。このように、当神社は常に藤原氏一族(中臣氏)と由縁がありました。【巨木伝説】

『古事記』下巻の仁徳天皇の段に、「兎寸河の西に1本の高い樹木があった。その樹木に朝日があたれば影は淡路島におよび、夕日があたればその影は高安山を越えた。ある日、この樹木を伐って枯野と呼ばれる船を作り、朝な夕なに淡路島の清水を汲んで、その聖水を天皇に献上した。この船が壊れてから、その廃材を焼いて塩を作り、その時、燃えない材木があったので琴を作ったところ、素晴らしい音色を発し、遠くの村里にまで響きわたった。」

この伝説の冒頭にある「兎寸河」は、当神社の東南を流れる「富木川」で、また、南北朝の戦乱時代に焼討に遭う以前は、当境内には多数の楠の巨木がそびえていたらしく、多くの焼株の発掘で確認されています。この事から、古来、富木村に船を作る為の楠の巨木が豊富に茂っていたことが想像できます。また、遠い昔、海岸線は当神社に接近していたと考えられ、それは、当氏地の大園遺跡の発掘物の中に多数の漁具類が存在した事からもわかります。以上の事から、古代において、当神社には楠の巨木が茂り、海岸線が接近して、前掲の仁徳天皇記の記載が示すように、淡路島の清水を汲んで高津の宮に帰ってくる時には、そのそびえる楠の巨木が船路の遠くから目印になったのでしょう。現在も当神社にはその名残の楠があり、御神木として崇められています。【太陽信仰】

遠い昔、古代国家の黎明期、揚子江南部地域から朝鮮を経て伝わったといわれる稲作農業にとって、一番大切なのは太陽と水の恵みでした。太陽信仰はその稲作農民が太陽を崇める事により始まり、太陽は神として信仰されるようになりました。「とのぎ」という言葉は古代の太陽信仰と密接なつながりがあり、古代朝鮮の新羅語では「日の出・朝日」を意味するといいます。

巨木伝説の説話で巨木の影がさしたといわれる高安山の頂上に立てば、当神社の方角に冬至の太陽が沈みます。当神社の側からみると、高安山の頂上に夏至の「日の出」を拝む事になります。この冬至の日は、1年のうちで最も日中の時間が短く、太陽の活力が弱まっています。そしてこの日を境にして、太陽の活力は夏至の日に向かって盛り返すのです。等乃伎神社では、この冬至の日に太陽の恵みの復活を祈って重要な祭が行われ、夏至の日に太陽の恵みに感謝して祭が行われたと伝えられています。このように、当神社は太陽祭祀の重要な場所であったのです。【御鎮座】

当神社は現在、高石市の取石2丁目(富木)に鎮座される取石・西取石・綾園加茂地区の氏神様で、古くは和泉国大鳥郡の富木村・市場村(綾井)・南出村(綾井)・大園村・土生村・新家村のそれぞれの氏神様として祀られてきましたが、明治41年1月、稲荷神社(市場村)・明治42年1月、壷神社(大園村)・菅原神社(土生村)・大歳神社(新家村)・明治42年2月、延喜式内社の大歳神社(南出村)の五社が当神社に合祀され旧泉北郡取石村一村の氏神様となりました。

その後の町村合併で、昭和28年高石町と合併し、更に昭和41年には高石市となり、当神社は、奇しくも高石市の東北に鎮座される鬼門の守護神ともなりました。古来、地元の人々に親しまれた「とのぎ」「はぶ」「しんけ」「あやい」「おおぞの」という地名が地図の上から失われた事は愛惜の念一入です。※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

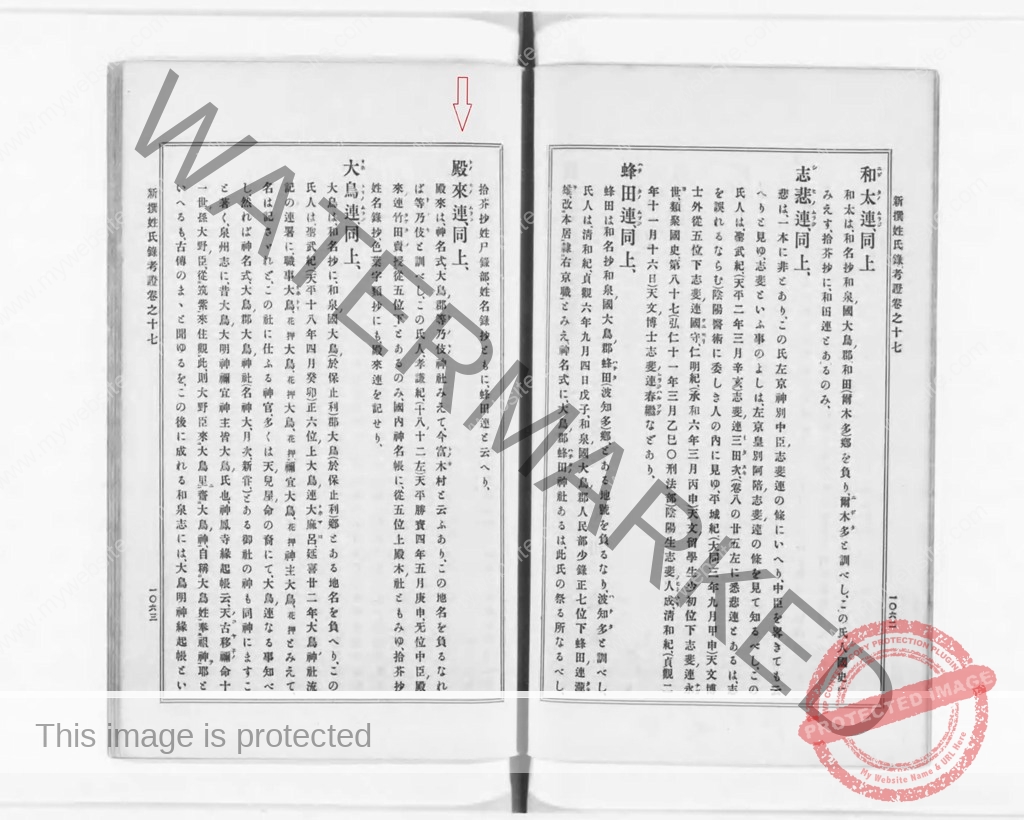

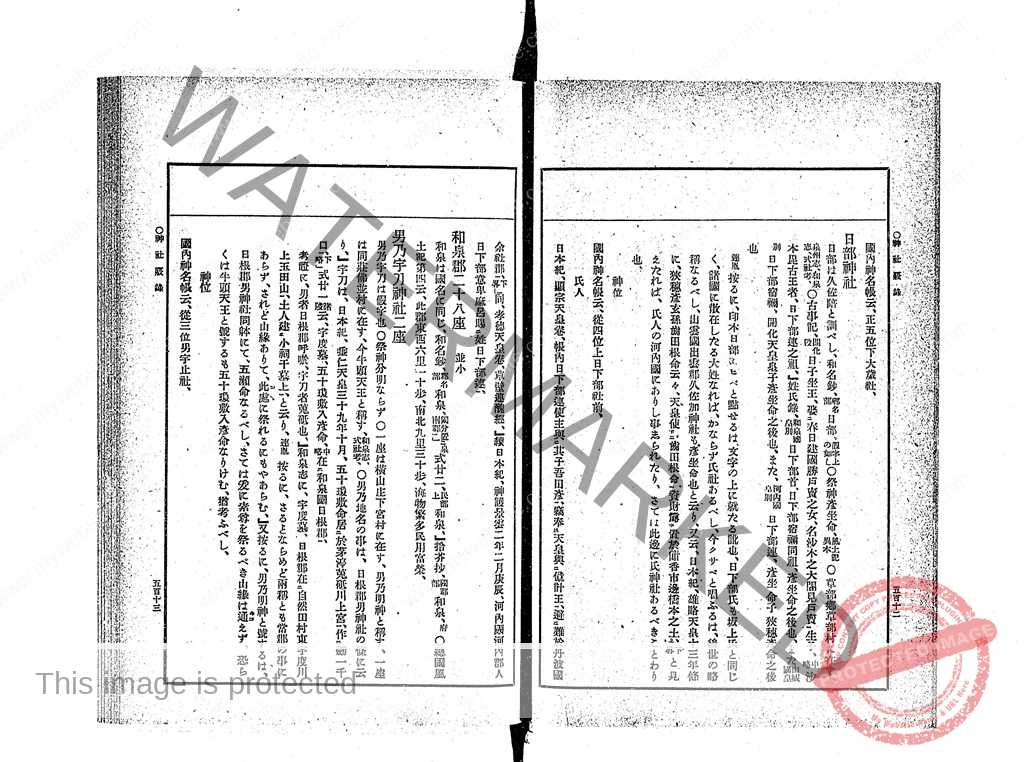

『新撰姓氏録考証』下(巻11-21),に記される内容

【抜粋意訳】

殿來連(トノキノムラジ)同上

殿來は、神名式・大鳥郡 等乃伎(トノキノ)神社みえて、今 富木(トノキ)村と云ふあり、この地名を負るなれば 等乃伎と訓べし、この氏人、孝謙紀 (十八ノ十二左)天平勝寶四年五月庚申、无位中臣ノ殿來連 竹田賣(タケタメ)授ニ從五位下とあるのみ、國内神名帳に、從五位上殿木社ともみゆ、拾芥抄 姓名錄抄、色葉字類抄にも、殿來連を記せり。

【原文参照】

栗田寛 著『新撰姓氏録考証』下(巻11-21),吉川弘文館,明33.1. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1086613

スポンサーリンク

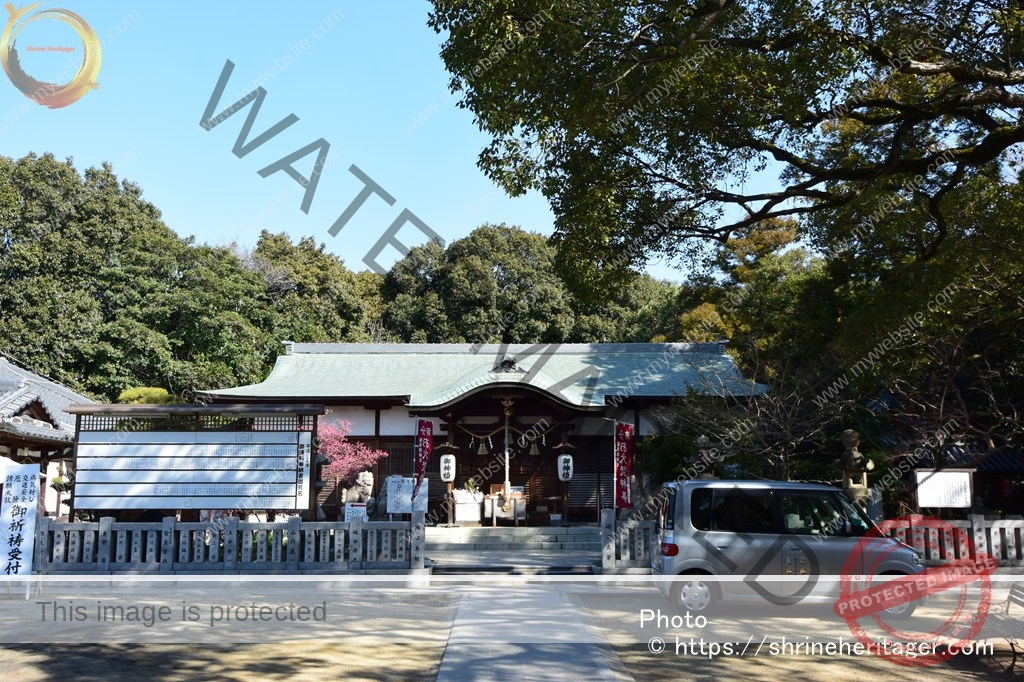

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・等乃伎神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・授与所

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉稲荷社《主》宇賀之御魂神

Please do not reproduce without prior permission.

・旧手水所跡

Please do not reproduce without prior permission.

・手水所

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・祓岩

祓岩(はらいいわ)

社殿へのお参りの前に穢れを祓われる方はこの祓岩にお参り下さい

現地案内より

Please do not reproduce without prior permission.

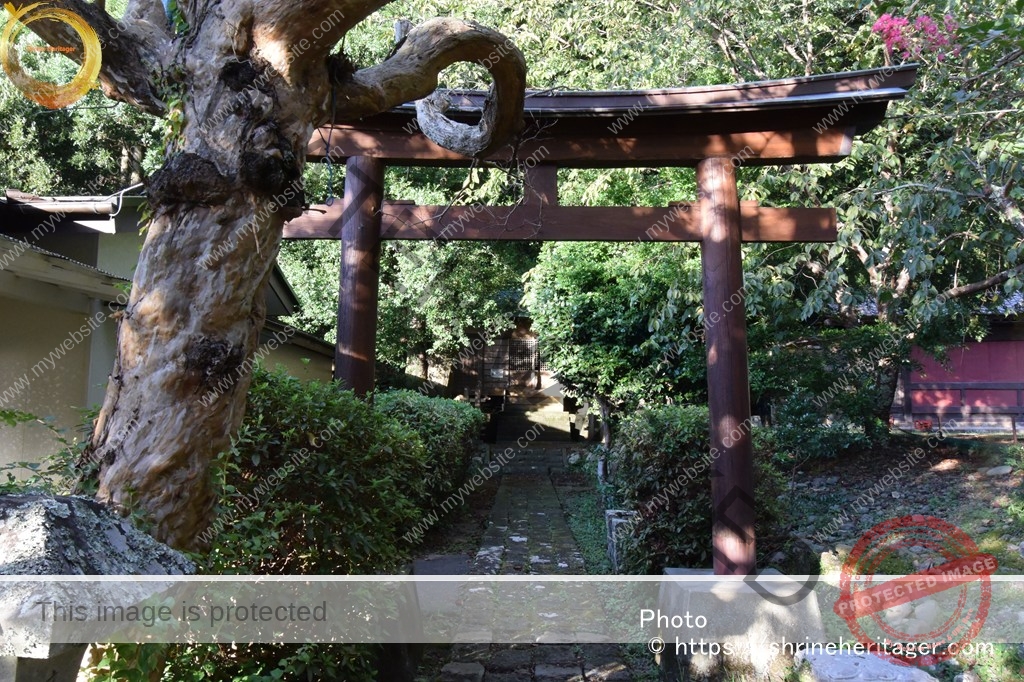

・二の鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭 鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・大歳神社(南出村と市場村の境界)旧鎮座地

〈式内論社の旧鎮座地〉延喜式内社 和泉國 大鳥郡 大歳神社 鍬

大歳神社(南出村と市場村の境界)の旧鎮座地〈明治四十二年(1909)等乃伎神社に合祀された〉 現在の清高小学校の敷地内に鎮座していたとされます

和泉國 大鳥郡 大歳神社 鍬 現在の清高小学校には 跡はありません

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

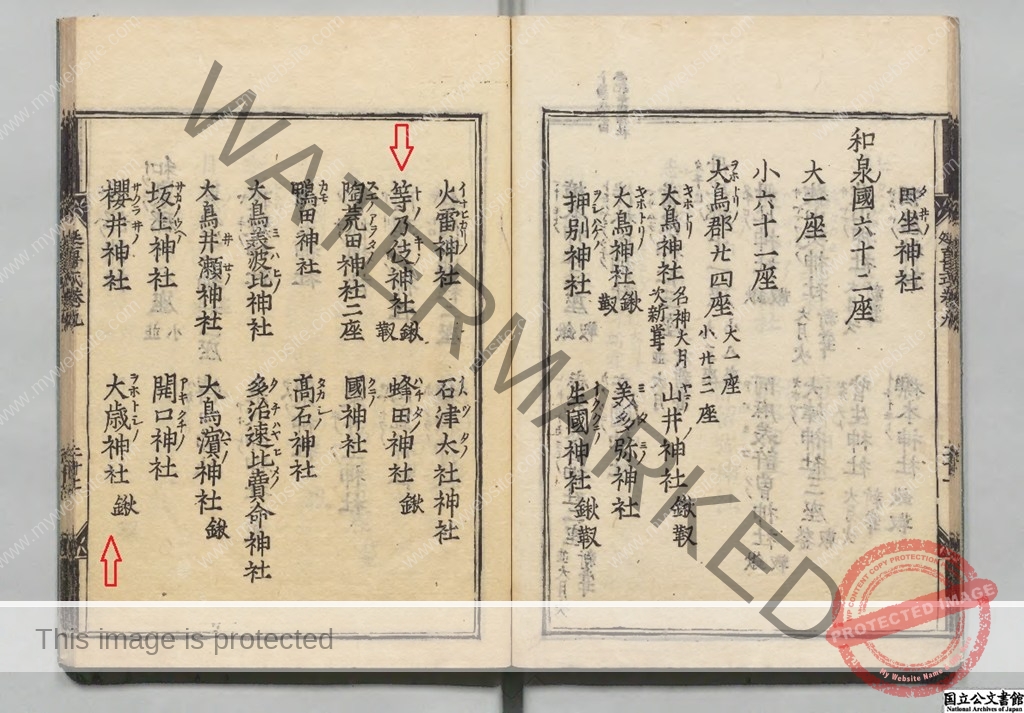

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

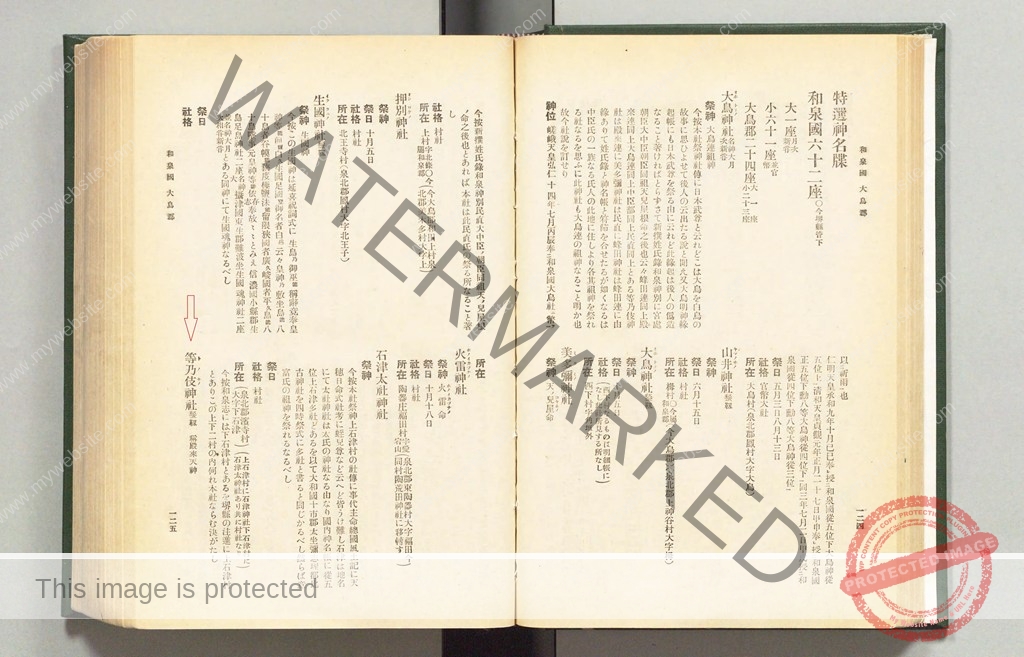

等乃伎神社(高石市取石)は 二つの式内社の論社です

①延喜式内社 和泉國 大鳥郡 等乃伎神社 鍬靫〈等乃伎神社 本社〉

②延喜式内社 和泉國 大鳥郡 大歳神社 鍬〈大歳神社(南出村と市場村の境界)明治四十二年(1909年)等乃伎神社に合祀〉

①和泉國 大鳥郡 等乃伎神社 鍬靫〈等乃伎神社 本社〉

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)畿内 658座…大(預月次新嘗)231(うち預相嘗71)・小427[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)和泉國 62座(大1座・小61座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)大鳥郡 24座(大1座・小23座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 等乃伎神社(鍬靫)

[ふ り が な ](とのきの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Tonoki no kaminoyashiro)

②和泉國 大鳥郡 大歳神社 鍬〈大歳神社(南出村と市場村の境界)明治四十二年(1909年)等乃伎神社に合祀〉〉

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)畿内 658座…大(預月次新嘗)231(うち預相嘗71)・小427[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)和泉國 62座(大1座・小61座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)大鳥郡 24座(大1座・小23座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ]大歳神社(貞・鍬)

[ふ り が な ](をほとしの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Wohotoshi no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『古事記』下巻 に所載されている〈当地の古伝〉「枯野(カラノ)の船」について

仁徳天皇の時代に「兎寸河(とのきがわ)」〈当神社の東南を流れる「富木川」〉の西に1本の巨大な樹があり これで速度が速く「枯野(からの)」と名が付けられ船が造られたと伝わっています

枯野船(からののふね)を塩の薪にして焼いた日に 燃え残った余りから 琴を造り 良い音がして 天皇が歌を詠まれたことが記されています

Please do not reproduce without prior permission.

等乃伎神社(とのきじんじゃ)

等乃伎神社は、古代よりこの地に祀られています。

古い歴史があることは、「延喜式(えんぎしき)」の神名帳(しんめいちょう)に名が記されています。そして、この土地には「殿来連(とのきむらじ)」という氏族が居住したことが。「続日本記」にも書かれています。 また、古事記にも記録されています。

仁徳天皇の時代に「兎寸河(とのきがわ)」の西に1本の巨大な樹があり、朝日を受けるとその影が淡路島に達し、夕日を受けるとその影は高安山を越える程であった。この巨木から船を造ったところ、速度が速く「枯野(からの)」と名が付けられ、淡路島より天皇の使われる水を運んだといわれています。巨木伝説のひとつです。

1994年3月高石市

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

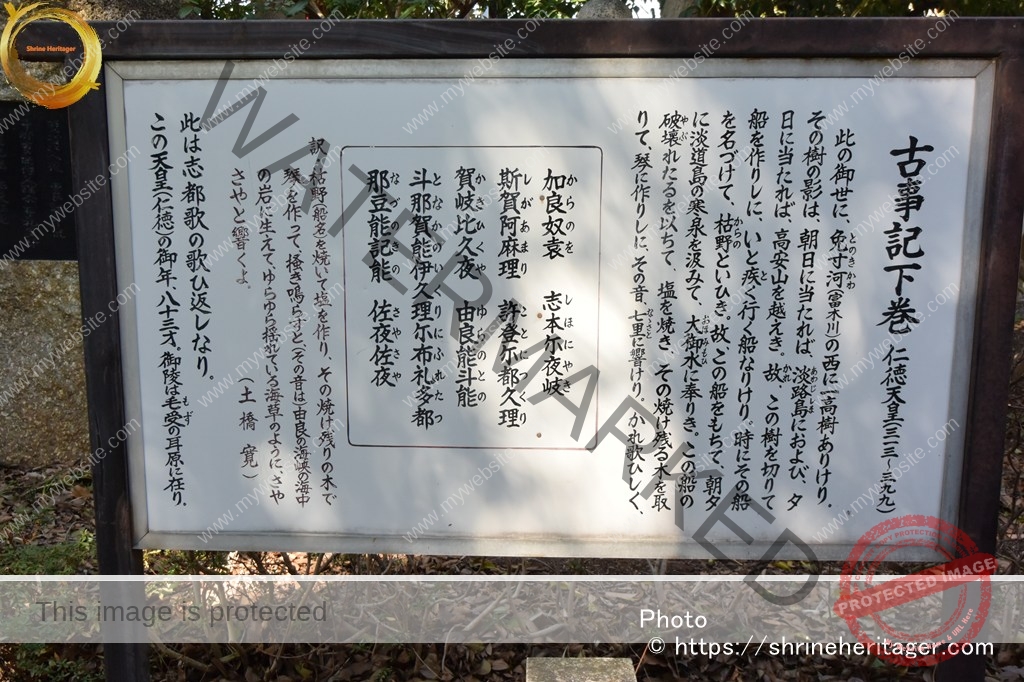

古事記下巻 仁徳天皇(三一三~三九九)

此の御世に、免寸河(とのきかわ)(富木川)の西に一高樹ありけり、その樹の影は、朝日に当たれば、淡路島(あわじしま)におよび、夕日に当たれば、高安山を越えき、故(かれ)、この樹を切りて船を作りしに、いと疾(と)く行く船なりけり、時にその船を名づけて、枯野(からの)といひき、故、この船をもちて、朝夕に淡道島の寒泉を汲みて、大御水(おほみもひ)に奉りき、この船の破壊(やぶ)れたるを以ちて、塩を焼き、その焼け残る木を取りて、琴に作りしに、その音、七里(ななさと)に響けり、かれ歌ひしく、

加良奴哀(からのを) 志本尓夜岐(しほにやき)

斯賀阿麻理(しがあまり) 許登尓都久理(ことにつくり)

賀岐比久夜(かきひくや) 由良能斗能(ゆらのとの)

斗那賀能伊久理尓布礼多郡(となかのいくりにふれたつ)

那豆能記能(なづのきの) 佐液佐夜(さやさや)訳・枯野(船名)を焼いて塩を作り、その焼け残りの木で琴を作って、掻き鳴らすと、(その音は)由良の海峡の海中の岩に生えて、ゆらゆら揺れている海草のように、さやさやと響くよ (土橋寛)

此は志郡歌の歌ひ返しなり、

この天皇(仁徳)の御年、八十二才、御陵は毛受の耳原に在り、

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

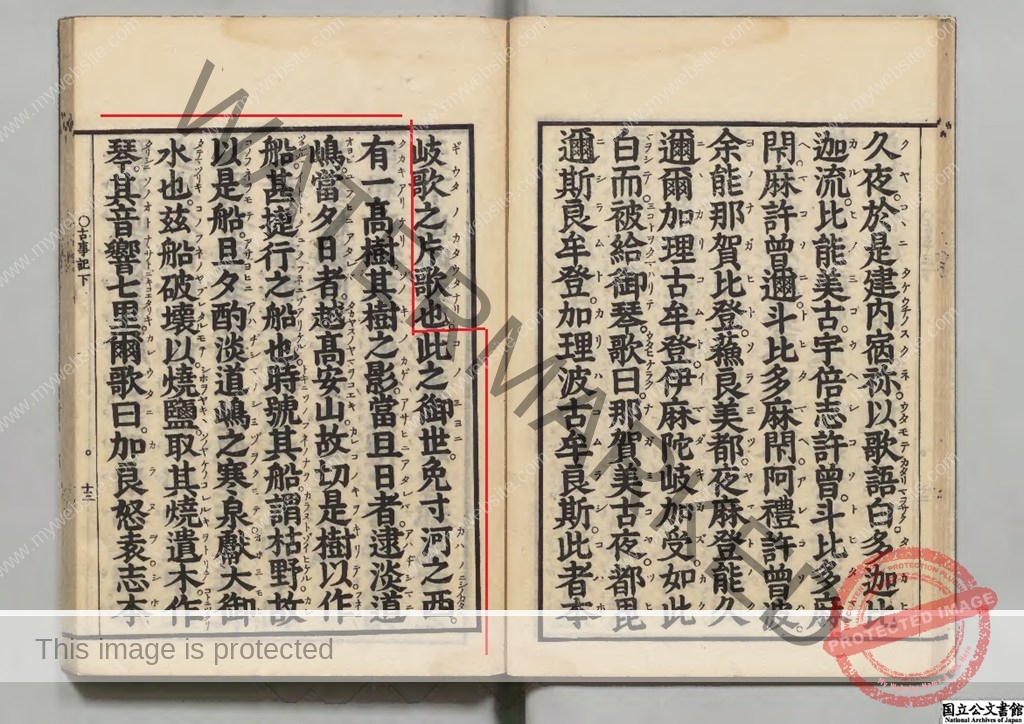

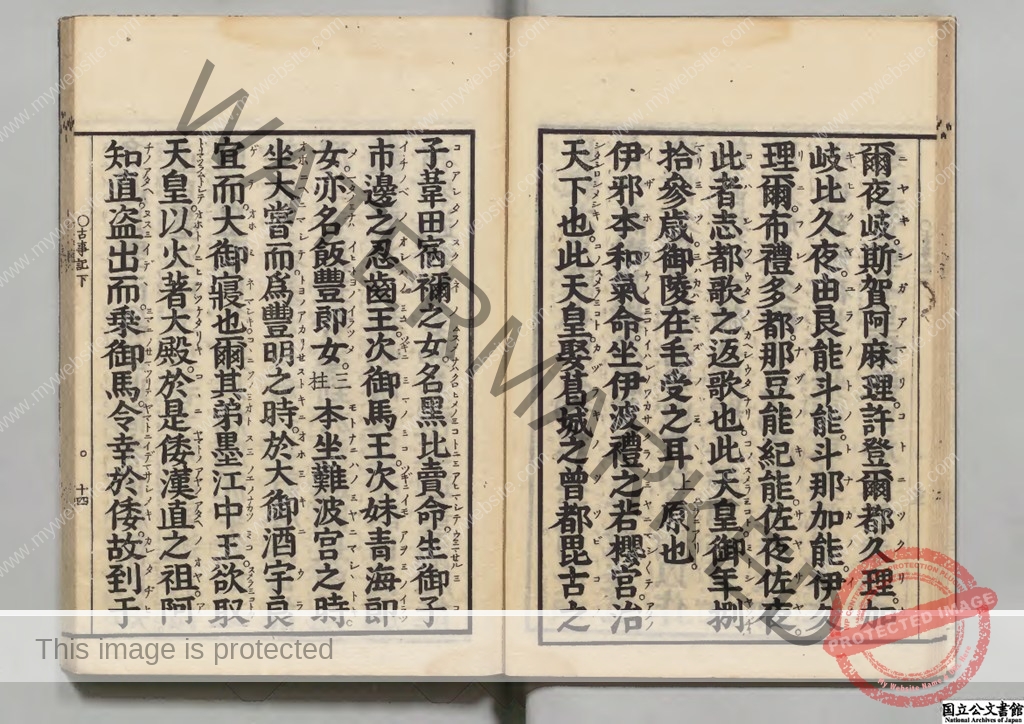

『古事記(Kojiki)〈和銅5年(712)編纂〉』 に記される伝承

【抜粋意訳】

この御世に菟寸河の西に一つの高き樹有り。

其の樹の影 旦日(アサヒ)に當れば淡道の嶋に至り 夕日に當れば高安山を越え 故 是の樹を切りて 以いて作れる船は 甚捷く行く船なり 時に其の船を號けて枯野と謂う 故 是の船を以ちて旦夕に淡道の嶋の寒泉を酌みて 大御水を獻りき 茲の船 破れ壞れ 以ちて鹽を燒き 其の燒け遺れる木を取りて琴を作るに 其の音 七里に響きき 爾くして歌いて曰く加良怒袁 志本爾夜岐 斯賀阿麻理 許登爾都久理 賀岐比久夜 由良能斗能 斗那賀能伊久理爾 布禮多都 那豆能紀能 佐夜佐夜

此は志都歌の返歌なり

此の天皇の御年は捌拾參歳 御陵は毛受の耳原に在り

【原文参照】

『古事記』選者:太安万侶/刊本 明治03年 校訂者:長瀬真幸 国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047416&ID=&TYPE=&NO=画像利用

『古事記』選者:太安万侶/刊本 明治03年 校訂者:長瀬真幸 国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047416&ID=&TYPE=&NO=画像利用

『日本書紀』に記される「枯野(カルノ)」の船の伝承について

『日本書紀』には 『古事記』に記載のある「枯野(からの)」の船の伝承と同じ内容の話が 応神天皇の段に記されています

第15代 応神天皇 5年10月の条に「伊豆国に命じて船を造らせた その船は 楠(クス)の木で造られ 海上を軽く走ったので枯野(カルノ)船と名付けたと伝わります」

又 応神天皇31年8月の条 に「伊豆國で造船された「官船(ミヤケノフネ)の枯野(カラノ)」は 老朽化して 燃やされて 神聖な塩を500籠も精製し諸国に分け与えると 諸国は500船を造船して献上した 船は武庫水門(ムコノミナト)に集結したと記しています

又 その時 新羅の調〈貢ぎ物〉の使者の不審火で 多くの船が焼けてしまい 新羅王が恐れ驚き 匠を献上した

又 以前 枯野船(カラノノフネ)を塩の薪にして焼いた日に 燃え残った余りから 琴を造り 良い音がして 天皇が歌を詠まれたことが記されています」

詳しくは 軽野神社(伊豆市松ケ瀬)〈『延喜式』輕野神社〉の記事に載せています

興味のある方は 下記の軽野神社の議事を参照してください

延喜式内社 伊豆國 田方郡 輕野神社(かろのの かみのやしろ)

・軽野神社(伊豆市松ケ瀬)

大歳神(おほとしのかみ)について

大歳神は 記紀神話『古事記』によれば 須佐之男命と神大市比売命〈大山津見神の娘〉の間に生まれた御子神〈大年神(おほとしのかみ)〉で宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)の兄弟神とされています

穀物や豊穣を司る神として信仰され 年神(歳神)とも呼ばれることがあります

「大歳神(おほとしのかみ)」を社名に持つ式内社について

延喜式内社 山城國 乙訓郡 大歳神社(大 月次 新嘗)(おほとしの かみのやしろ)

・大歳神社(京都市西京区大原野灰方町)

延喜式内社 大和國 高市郡 大歳神社 二座(おほとしの かみのやしろ ふたくら)

・大歳神社(橿原市石川町)

延喜式内社 攝津國 住吉郡 草津大歳神社(鍬靫)(くさつおほとしの かみのやしろ)

・〈旧鎮座地〉式内 草津大歳神社趾(大阪市住吉区苅田)

・〈合祀先〉大依羅神社(大阪市住吉区庭井)

・大歳神社〈住吉大社 境外摂社〉(大阪市住吉区住吉)

延喜式内社 和泉國 大鳥郡 大歳神社(貞・鍬)(をほとしの かみのやしろ)

・等乃伎神社(高石市取石)

〈等乃伎神社に合祀 大歳神社(高石市西取石)〉

延喜式内社 遠江國 長上郡 大歳神社(おほとしの かみのやしろ)

・大歳神社(浜松市中央区天王町)

・蒲神明宮(浜松市中央区神立町)

延喜式内社 駿河國 安倍郡 大歳御祖神社(おほとしみおやの かみのやしろ)

・静岡浅間神社(静岡市)

・別雷神社(静岡市)

延喜式内社 伊豆國 那賀郡 仲大歳神社(なかおほとしの かみのやしろ)

・神明神社(西伊豆町中)

・伊那下神社(松崎町松崎)

・仲神社(松崎町那賀)

・伊那上神社(松崎町宮内)

延喜式内社 但馬國 二方郡 大歳神社(おほとしの かみのやしろ)

・大歳神社(美方郡新温泉町居組字宮ノ前)

延喜式内社 石見國 那賀郡 大歳神社(おほとしの かみのやしろ)

式内社 大歳神社について 所在は゛大年神社は當郡中 數多ありて 何れを式内と定め難し゛と 大年神社が多数あって決め難いとされます

・大年神社(江津市都野津町)

・大年神社(江津市和木町)

・大年神社(江津市渡津町塩田)

・大歳神社(江津市千田町大年迫)

・大歳神社 (浜田市元浜町)

・大歳神社(浜田市弥栄町小坂)

・大歳神社(浜田市大金町)

・大年神社(浜田市国分町)

・大歳神社(浜田市三隅町下古和)

・大歳神社(浜田市金城町波佐)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR阪和線 富木(とのき)駅から東へ約700m 徒歩での所要時間9分~10分程度

車では府道30号から富木(とのき)筋を富木(とのき)駅方面に曲がり進みます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

神社の西側には 玉垣で広い出入り口が設けられています

おそらくは だんじりが宮入りする所でしょうか

等乃伎神社(高石市取石)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

境内の南西の角に一の鳥居が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をしてから鳥居をくぐり参道を進みます

鳥居の扁額には゛等乃伎神社゛と刻まれています

Please do not reproduce without prior permission.

参道の右手に境内社稲荷神社が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

玉垣の内には 由緒書があり 拝殿が見えてきます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

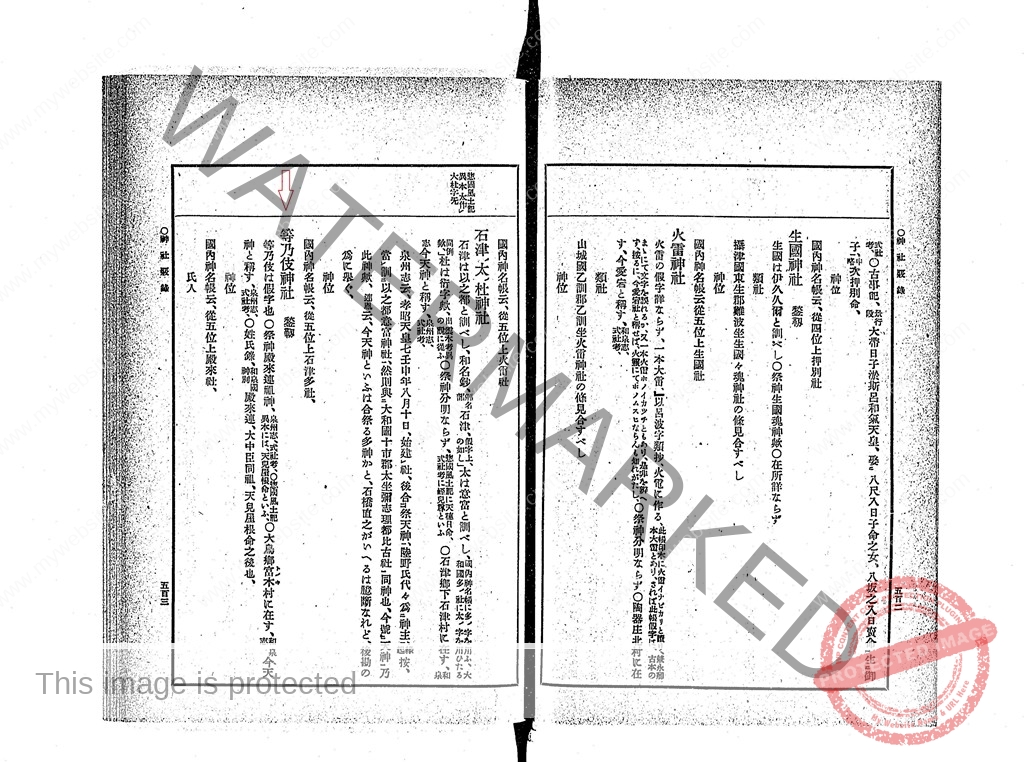

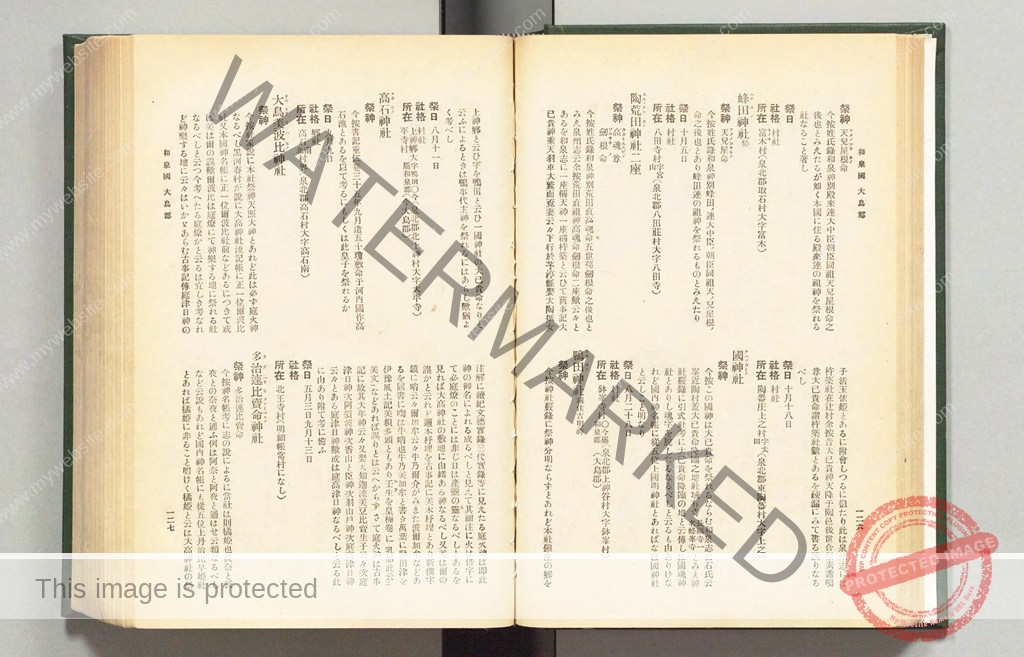

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 等乃伎神社について 所在は゛大鳥郷富木(トノキ)村に在す、今 天神と稱す、゛〈現 等乃伎神社(高石市取石)〉と記しています

【抜粋意訳】

等乃伎神社 鍬靭

等乃伎は假字也

○祭神 殿來連祖神、〔泉州志、式社考、〕〔〇惣國風土記異本には、天兒屋根命といふ、〕

○大鳥郷富木(トノキ)村に在す、〔和泉志、〕今 天神と稱す、〔泉州志、式社考、〕

〇姓氏録、〔和泉國神別〕殿來連、大中臣同祖、天兒屋根命之後也、

神位

國内神各帳云、從五位上殿來社、氏人

續日本紀、天平勝寶四年五月庚中、無位 中臣殿來連 竹田賣授外從五位下、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

式内社 大歳神社について 所在は゛綾井庄市場村に在す、今天神と稱す、゛〈現 大歳神社(市場村)明治四十二年(1909年)等乃伎神社に合祀〉〉と記しています

【抜粋意訳】

大歳神社

大歳は於保登志と訓べし

〇祭神分明ならず

○綾井庄市場村に在す、今天神と稱す、〔泉州志、式社考、〕

類社

山城國乙訓郡大歳神社の條見合すべし神位

國内神名帳云、正五位下大歳社、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

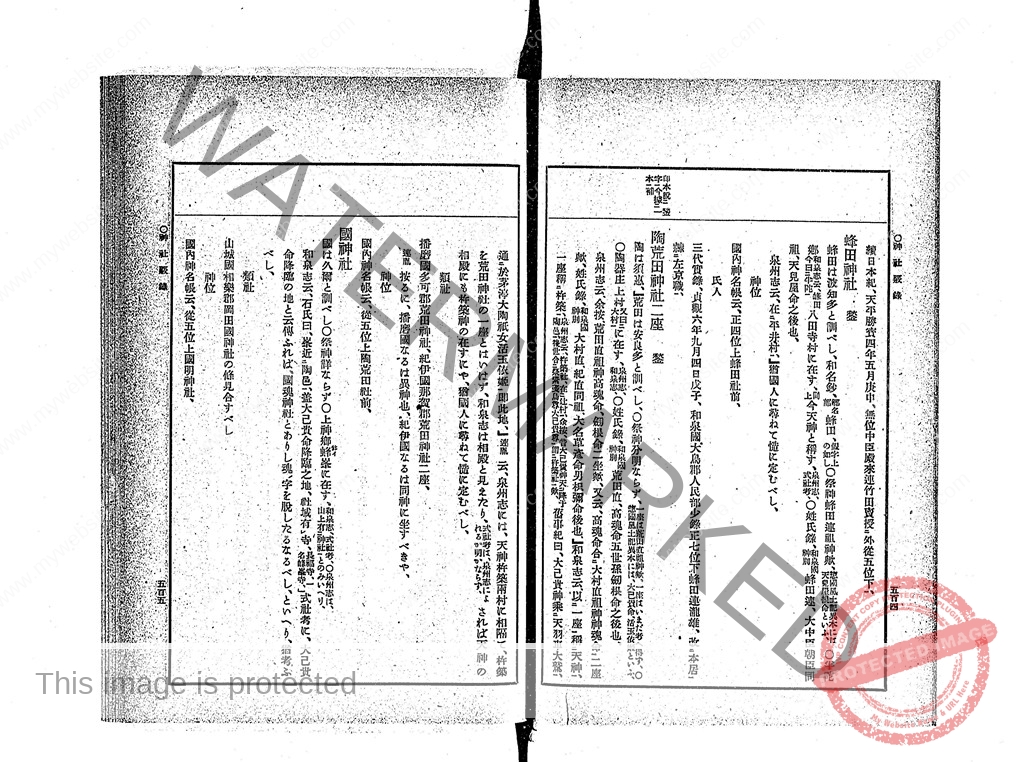

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

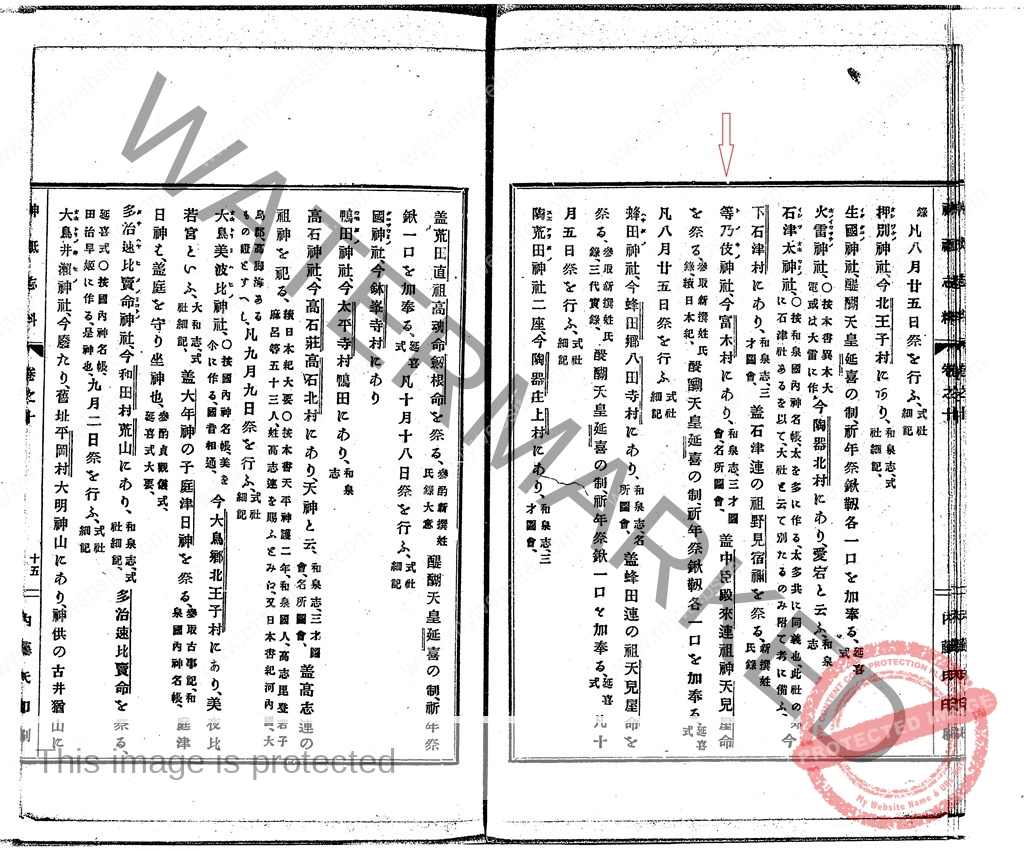

式内社 等乃伎神社について 所在は゛今 富木村にあり、゛〈現 等乃伎神社(高石市取石)〉と記しています

【抜粋意訳】

等乃伎(トノキノ)神社

今 富木村にあり、〔和泉志、三才圖會、名所圖會、〕

盖 中臣殿來連祖神 天兒屋根命を祭る、〔参取新撰姓氏録、續日本紀、〕

醍醐天皇 延喜の制、祈年祭 鍬靭各一口を加奉る、〔延喜式〕

凡 八月廿五日祭を行ふ〔式社細記〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第10,11巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815495

式内社 大歳神社について 所在は゛今 市場村にあり、゛〈現 大歳神社(市場村)明治四十二年(1909年)等乃伎神社に合祀〉〉と記しています

【抜粋意訳】

大歳(オホトシノ)神社

今 市場村にあり、〔和泉志〕

盖 素戔嗚命の子 大年神を祭る、〔古事記、延喜式〕

醍醐天皇 延喜の制、祈年祭 鍬一口を加奉る、〔延喜式〕

八月廿日祭を行ふ、〔式社細記〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第10,11巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815495

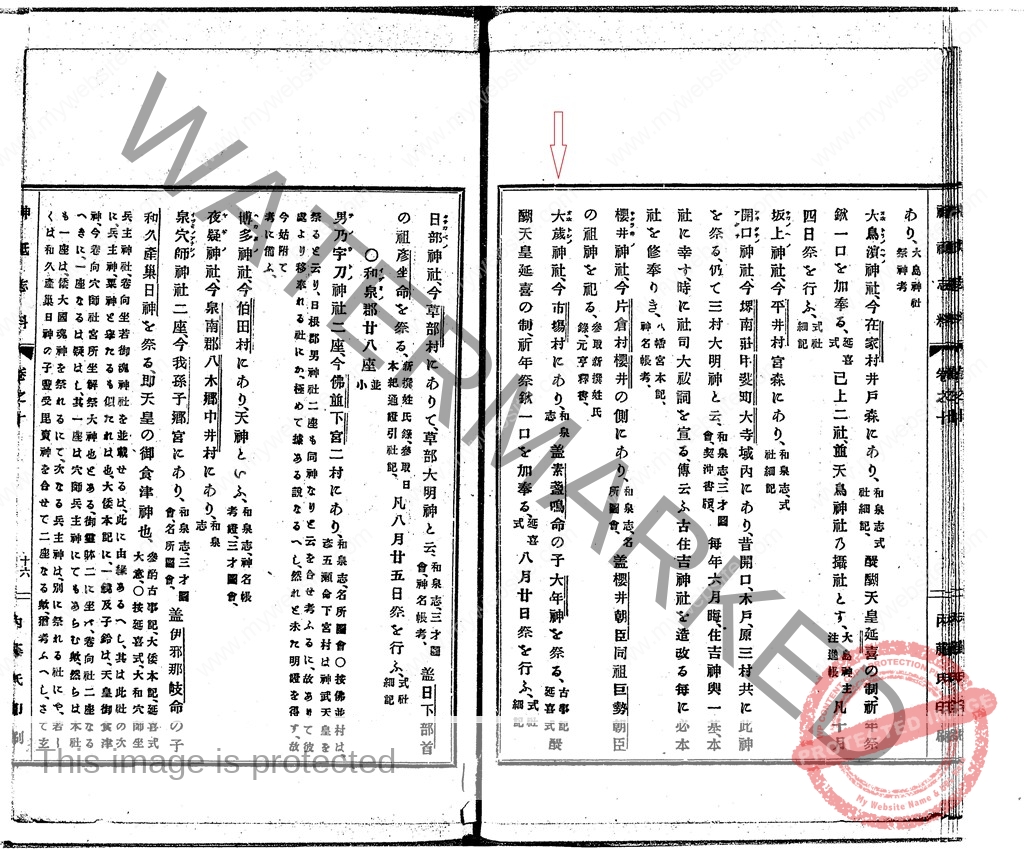

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 等乃伎神社について 所在は゛富木(トノキ)村 (泉北郡取石村大字富木)゛〈現 等乃伎神社(高石市取石)〉と記しています

【抜粋意訳】

等乃伎(トノキノ)神社 鍬靭 稱 殿來天神

祭神 天兒屋根(アメノコヤネノ)命

今按 姓氏錄 和泉神別 殿來連 大中臣朝臣 同祖 天兒屋根命之後也とみえたるが如く 本國に住る殿來連の祖神を祭れる社なること著し

祭日

社格 村社所在 富木(トノキ)村 (泉北郡取石村大字富木)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

式内社 大歳神社について 所在は゛〔南出村 市場村〕堺〔字長安寺〕(泉北郡取石村大字綾井字宮ノ前)゛〈現 大歳神社(市場村)明治四十二年(1909年)等乃伎神社に合祀〉〉と記しています

【抜粋意訳】

大歳(オホトシノ)神社 鍬

祭神 大歳神

祭日 八月二十日

社格 村社所在 〔南出村 市場村〕堺〔字長安寺〕(泉北郡取石村大字綾井字宮ノ前)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

等乃伎神社(高石市取石)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.