天地神社(てんちじんじゃ)は 延喜六年(906)創建 棟札に平安時代前半 伊豆山大権現から遷したとあり 稲作の豊作を願い 天(天候)地(土 地方)の恵みを祈願し 天地大明神と称したが 天地神社と改称(明治六年) 延喜式内社 伊豆國 田方郡 阿米都瀬氣多知命神社(あめつせのけたちのみことの かみのやしろ)の論社です

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

天地神社(Tenchi shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

静岡県田方郡函南町平井1124

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》天津彦火瓊瓊杵尊(あまつひこほのににぎのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

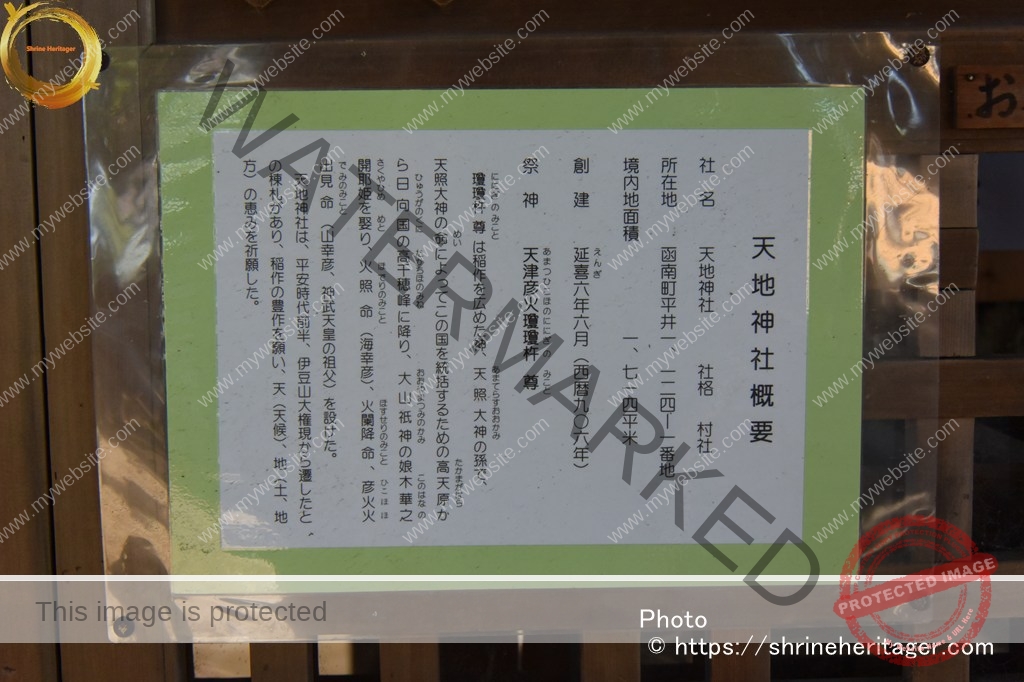

天地神社 概要

社 名 天地神社 社格 村社

所在地 函南町平井一,一二四 - 一番地

境内地面積 一,七一四平米

創 建 延喜六年六月(西暦九〇六年)

祭 神 天津彦火瓊瓊杵尊(あまつひこほのににぎのみこと)

瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)は稲作を広めた神、天照大神(あまてらすおおかみ)の孫で、天照大神の命によってこの国を統括するための高天原(たかまがはら)から日向国(ひゅうがのくに)の高千穂峰(たかちほのみね)に降り、大山祇神(おおやまつみのかみ)の娘 木華之開耶姫(このはなさくやひめ)を娶(めと)り、火照命(ほでりのみこと)(海幸彦)、火閲降命(ほすせりのみこと)、彦火火出見命(ひこほほでみのみこと)(山幸彦、神武天皇の祖父)を設けた。

天地神社は、平安時代前半、伊豆山大権現から遷したとの棟札があり、稲作の豊作を願い、天(天候)、地(土、地方)の恵みを祈願した。

現地案内文より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

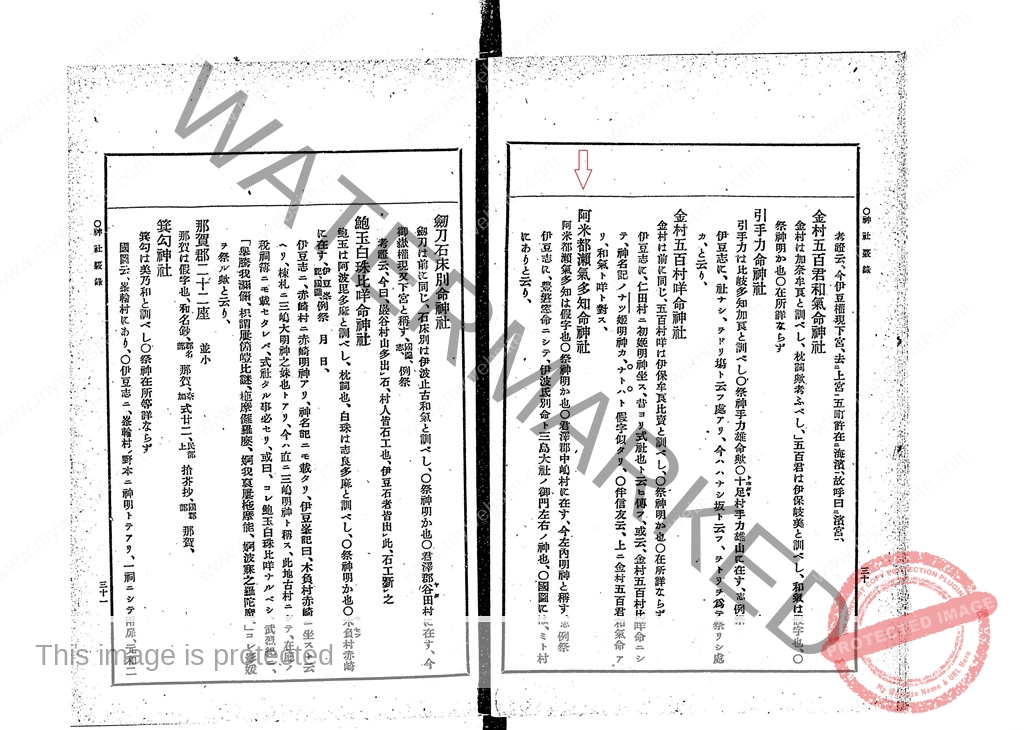

『豆州志稿』巻之8に記される内容

【抜粋意訳】

天地明神 平井村

村社 天地神社 祭神不祥

〇貴船、祇園、稲荷を合祀す

境内社一〈稲荷、山神、床浦道祖、風神を合祀〉

稲荷神社〈同村下同〉

子神社

淡島神社

【原文参照】

秋山章 著 ほか『豆州志稿』巻之8,栄樹堂,明21-28. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/765147

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・天地神社 社殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・天地神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

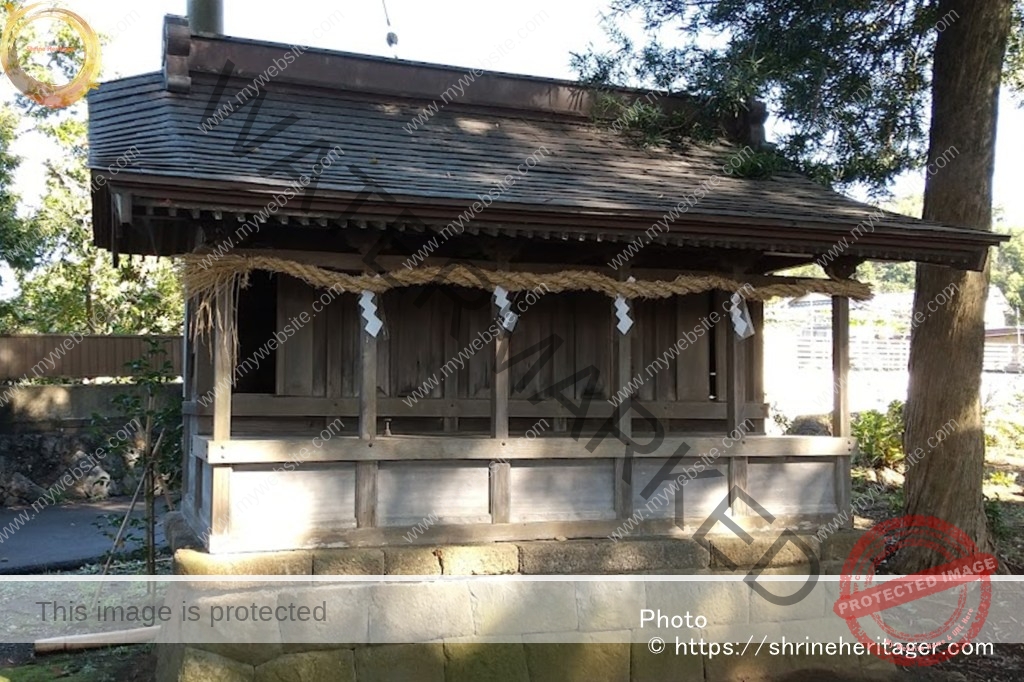

・境内社 四社合殿〈稲荷・山神・床浦道祖・風神を合祀〉

Please do not reproduce without prior permission.

・天地神社 大楠

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

昭和二十七年四月一日 県指定

天然記念物 天地神社大楠

伊豆地方では最大のクスノキである。樹姿は未だ若々しく樹葉がよく茂っている。幹は著しく肥大して巨大であるが、その割に樹齢は長くないように思われる。(推定八〇〇年)

根廻り 30,0m

目通り 13,5m

樹 高 21,5m

枝張り 東西35,0m 南北25,0mこのほか境内には数本の大きなオガタマノキがある、この木は後世に残したい文化財五十選である。

昭和六十一年九月十五日

柵改修記念に之を建てる田方郡函南町平井

天地神社現地案内文より

Please do not reproduce without prior permission.

・水道の碑

丹那トンネル工事による渇水被害があり 平井では 区内の井戸がほとんど枯れてしまい飲み水にも困るようになり 鉄道省からの援助などにより 丹那トンネルの湧水を5キロメートル 以上も引き区内に水道を敷設しました

天地神社の鳥居の脇に「水道記念碑 」が建っています

Please do not reproduce without prior permission.

・鳥居・社号標

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・宝蔵稲荷神社《主》倉稲魂神

・駒形神社《主》駒形大明神

・淡島神社《主》不動尊《合》歳の神

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

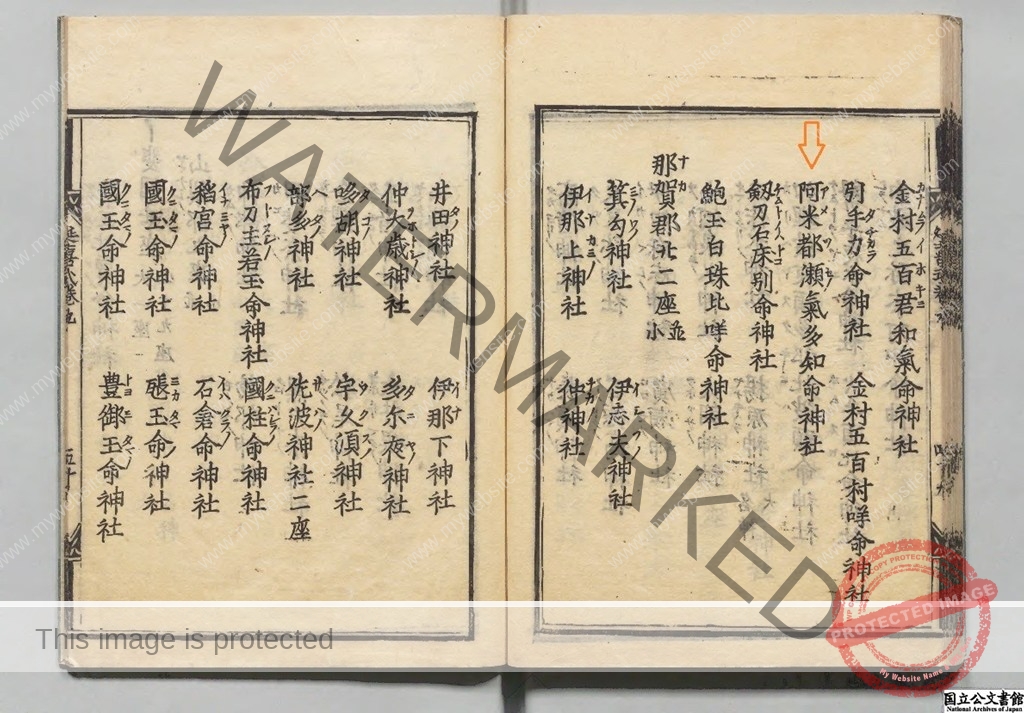

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊豆國 92座(大5座・小87座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)田方郡 24座(大1座・小23座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 阿米都瀬氣多知命神社

[ふ り が な ](あめつせのけたちのみことの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Ametsuse no ketachi no mikoto no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社 伊豆國 田方郡 阿米都瀬氣多知命神社(あめつせのけたちのみことの かみのやしろ)の論社

・右内神社(三島市梅名)

・左内神社(三島市中島)

・天地神社(函南町平井)

・気多神社(沼津市内浦三津)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR東海道本線 函南駅から県道135号を南下して約2.1km 車で5分程度

社頭のすく南隣は平井公民館です

天地神社(田方郡函南町平井)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

社号標には゛平井鎮座 天地神社゛と刻字があります

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして鳥居をくぐり 境内参道へと進みます

Please do not reproduce without prior permission.

境内には巨木が残っていて 古社の趣を感じられます

Please do not reproduce without prior permission.

中でも県指定天然記念物 天地神社大楠は樹齢800年を数える大木です

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 阿米都瀬氣多知命神社について 所在は゛君澤郡中嶋村に在す、今左内明神と称す、゛〈現 左内神社(三島市中島)〉と記しています

又 ゛國圖には、ミト村にありと云り、゛と記されている件について『式内社調査報告』には「鈴鹿連胤の『神社覈録』では阿米津瀬気多知命神社は左内明神であるとしながらも、「国図」なる資料に「ミト村ニアリ」とされている。ミト村とは現在の沼津市三津であり、そこの氣多明神をさすものと思われる。」と〈現 気多神社(沼津市内浦三津)〉との説を挙げています

【抜粋意訳】

阿米都瀬氣多知命神社

阿米都瀬氣多知は假字也

○祭神明か也

○君澤郡中嶋村に在す、今左内明神と称す、〔志〕例祭

伊豆志に、豊磐窓命にして、伊波氏別命と三島大社の御門左右ノ神也、

○國圖には、ミト村にありと云り、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

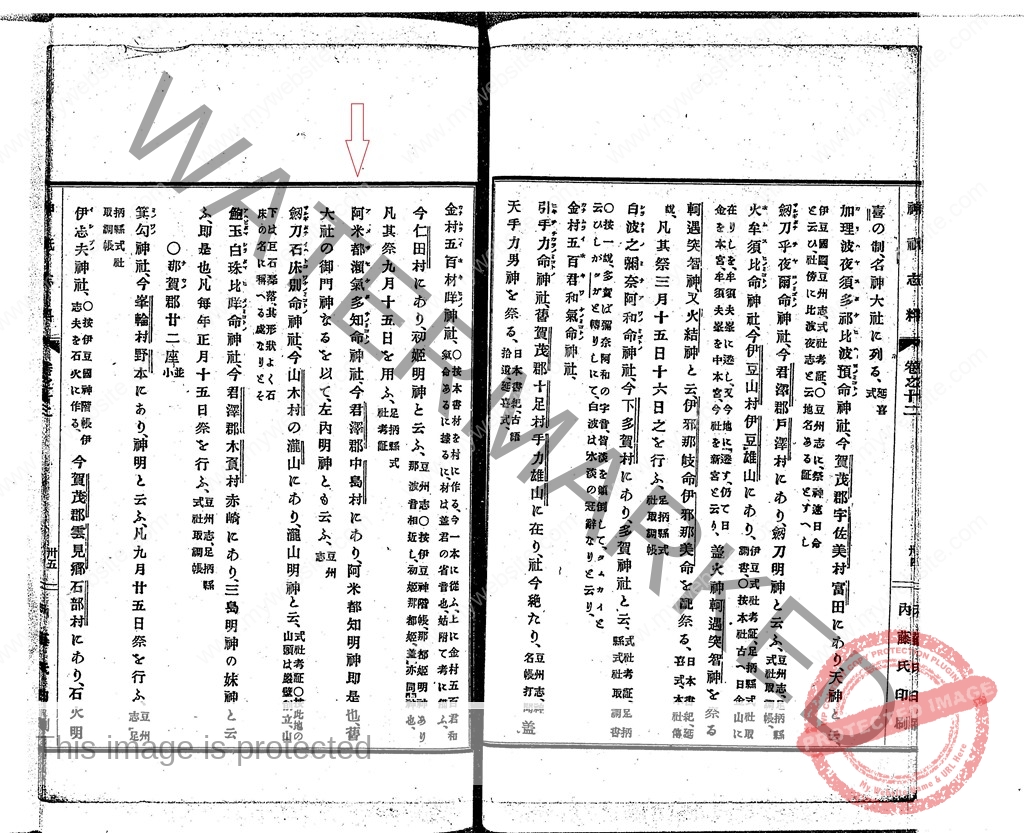

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 阿米都瀬氣多知命神社について 所在は゛今 君澤郡中島村にあり、阿米都知明神 即是也、左内明神とも云ふ、゛〈現 左内神社(三島市中島)〉と記しています

【抜粋意訳】

阿米都瀬氣多知命(アメツセケタチノミコト)神社

今 君澤郡中島村にあり、阿米都知明神 即是也、舊大社の御門神なるを以て、左内明神とも云ふ、〔豆州志〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

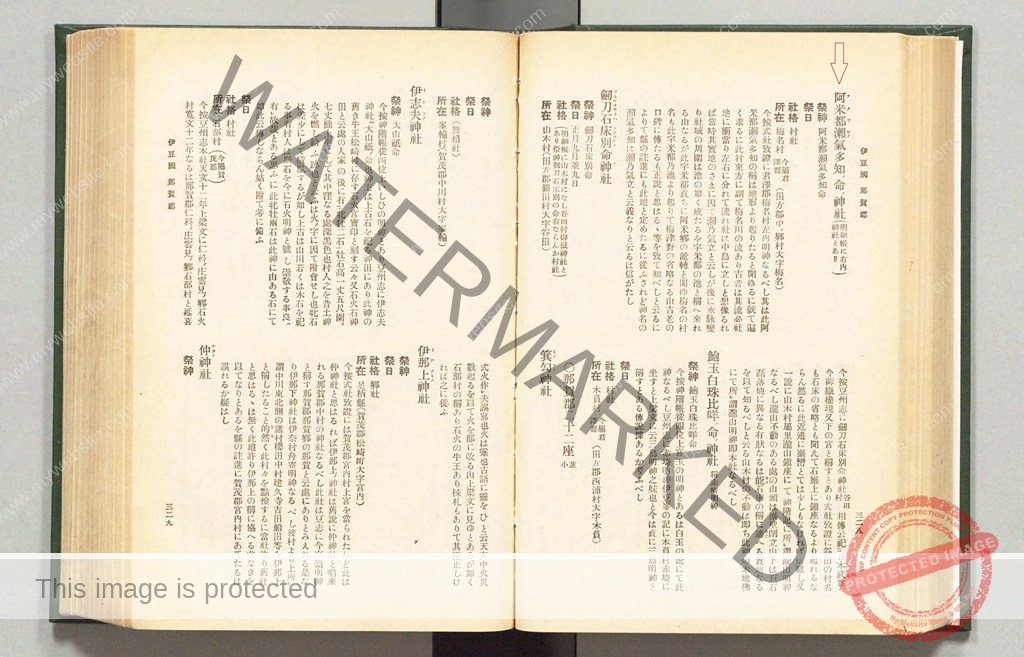

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 阿米都瀬氣多知命神社について 所在は゛梅名村〔今属 君澤郡〕(田方郡中ノ郷村大字梅名)゛〈現 右内神社(三島市梅名)〉と記しています

【抜粋意訳】

阿米都瀬氣多知命(アメツセケタチノミコト)神社(明細帳に右内神社とあり)

祭神 阿米都瀬氣多知命

祭日

社格 村社所在 梅名村〔今属 君澤郡〕(田方郡中ノ郷村大字梅名)

今按 式社孜證に君澤郡梅名村 左内明神なるべし 其は此阿米都瀬氣多知の稱は地形より起りたると聞ゆるに就て 遍く求るに此村東方に副て梅名川の流あり 古昔は其流 必社地に衝當り左右に分れて流れ 社は中島に立しと想像るれば 當時 其實地のさまに因て 湘乃気立と云しが 後に水脉変り 社域の周囲は池の如く成たるを 宇米都の池と稱へ來れる由なるが 此宇米都直ちに阿米郷の訛轉と聞ゆ 梅名の村名も此 宇米都乃池より起れて 梅津野の省略なる由 古老の口碑に傳たるも正説と思はるる等を攷て知べしと云るによりて 縣の注進にも此地と定めたるに從ふ されど神名の瀬気多知は瀬乃氣立と云設なりと云るは信がたし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

天地神社(田方郡函南町平井)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.