日本武尊

-

平群神社(桑名市志知)〈『延喜式』平群神社〉

平群神社(へぐりじんじゃ)は 平群氏族の祖神 平群木兎宿禰(へぐりつくのすくね)を祭神とする 延喜式内社 伊勢國 員辨郡 平群神社(へくりの かみのやしろ)です 背後の平群山は古代神奈備の遺跡で 境内奥には日本武尊の足洗池の跡と伝えられる平群池があり 古代からの息吹を感ずる場所に鎮座します

-

小野神社〈閑香明神社〉(厚木市小野)〈『延喜式』小野神社〉

小野神社(おのじんじゃ)は 創建は不祥ですが 延喜式内社 相模國 愛甲郡 小野神社(をのの かみのやしろ)と伝わります 閑香明神社と称されて 小野妹子の子孫と伝えらる横山氏 その分家の愛甲氏が深く崇敬し 江戸時代には小野村の鎮守社と崇敬を受け 明治6年には郷社に列しています

-

桙衝神社(須賀川市桙衝亀居山)〈『延喜式』桙衝神社〉

桙衝神社(ほこつきじんじゃ)は 社伝によれば 日本武尊が御東征の折り この神居山(亀居山)に柊の八尋の矛をつきたて 武甕槌神を祀ったのが神社草創の始めとされています 一説には日本武尊ではなく 武甕槌命の事績に由来するとも云う 延喜式内社 陸奥國 磐瀬郡 桙衝神社(ほこつきの かみのやしろ)です

-

杵衝神社 (笛吹市御坂町)〈二之宮 美和神社の古社地〉

杵衝神社 (きつきじんじゃ)は 二之宮の美和神社の古廟と云われ 景行天皇の御宇 國造 鹽海足尼(しほみのすくね)が 日本武尊(やまとたけるのみこと)の命を奉し勧請する所で 雄略天皇十二年九月に 現在の美和神社の地に遷し祀ると伝わります 『三代実録』゛美和ノ神゛であり 『延喜式』゛桙衝神社゛との説もあります

-

美和神社(笛吹市御坂町二之宮)〈『三代實録』美和ノ神〉

美和神社(みわじんじゃ)は 景行天皇の御代 日本武尊の命にて甲斐國造 塩足尼が大和國 大三輪神社から勧請し奉ったと伝わる ゛美和ノ神゛として六国史『三代実録』に記されている国史見在社です 一条天皇の御宇 第二之宮の号を賜り その後も鎌倉家・足利家・武田家・徳川家の崇敬厚く 社殿造営の保護がありました

-

将門神社(奥多摩町棚澤)&〈境内 式内論社〉穴澤天神社

将門神社(まさかどじんじゃ)は 日本武尊が東征の時 素戔嗚尊・大己貴命を祀った穴沢天神を創祀とし 延喜年中に鎮守府将軍 藤原利仁が八千戈命を祀り多名沢神社を起こし その後 平良門が亡父 平将門公の霊像を彫作して奉納 平将門が祀られて 平親王社と呼ばれた 穴沢天神社は 多名沢神社〈平親王社〉の奥の院となったと云う

-

柴宮神社(甲府市善光寺)〈御室山の山頂 石祠(玉諸社)の合祀先〉

柴宮神社(しばみやじんじゃ)は 本神社の東北にある御室山〈月見山の別名〉の山頂 石祠(玉諸社)を相殿に合祀してあります この御室山の山頂の祠は 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 玉諸神社(たまもろの かみのやしろ)の当初の鎮座地とされ いつの頃か柴宮神社の第一攝社となり 現在は合祀されています

-

玉諸神社 拝殿跡(甲府市善光寺)〈゛御室山゛山頂 石祠(玉諸社)の遥拝所〉

玉諸神社(たまもろじんじゃ)拝殿跡(はいでんあと)は 御室山の遥拝所とされます この御室山は゛國に大なる変が有る時 此山大きに鳴といふ 輕き時には少しなるといふ゛と伝わる御神体の゛御室山゛〈月見山の別名〉です 山頂の祠は 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 玉諸神社(たまもろの かみのやしろ)の当初の鎮座地とも云われています

-

玉諸神社(甲府市国玉町)〈甲斐国三之宮『延喜式』玉諸神社〉

玉諸神社(たまもろじんじゃ)は 社記に 甲斐国の上代 酒折宮の北方 三室山の山上に祀られ 日本武尊が東征の帰路 酒折の宮に滞り国中の反乱を鎮め 景勝の地に国玉神を祀られたのが創始と云う 又 一つの珠を埋め 上に杉一株を植ゑられた これを玉室杉と称し玉諸の名起ると云う 式内論社 玉諸神社(たまもろの かみのやしろ)です

-

蘇我比咩神社(千葉市中央区蘇我)〈『延喜式』 蘇賀比咩神社〉

蘇我比咩神社(そがひめじんじゃ)は 日本武尊が東征の際 走水海で暴風雨に遭い 后の弟橘姫が同道して来た五人の姫達と共に身を海中に投じ それを鎮めました 社伝には その一人 蘇我大臣の娘 蘇我比咩は浜に打上げられ 里人により蘇生し都に帰った これを知り応神天皇が国造に任命した蘇我氏により 春日神・比咩神を祀り創建と云う

-

橘樹神社(茂原市本納)〈『三代實録』橘樹ノ神『延喜式』橘樹神社〉

橘樹神社(たちばなじんじゃ)は 『古事記』に「日本武尊の后・弟橘比賣命が走水の海に身を投じて 七日の後 后の櫛が海辺に依りき その櫛を取りて御陵を作り治置きき」と記され 社伝では 尊が后の櫛を納めた御陵を作り 橘の木を植えたのが創祀と伝える 延喜式内社 上総國 長柄郡 橘神社(たちはなの かみのやしろ)です

-

姉埼神社(市原市姉崎)〈『三代實録』姉前ノ神『延喜式』姉﨑神社〉

姉埼神社(あねさきじんじゃ)は 社伝には 日本武尊が御東征の際 走水の海で暴風雨に遭い お妃の弟橘姫の犠牲によって無事上総の地に着かれ この地 宮山台でお妃を偲び 風神 志那斗弁命を祀ったのが創建と云う その後 景行天皇が日本武尊を祀った 延喜式内社 上緫国 海上郡 姉埼神社(あねさきの かみのやしろ)です

-

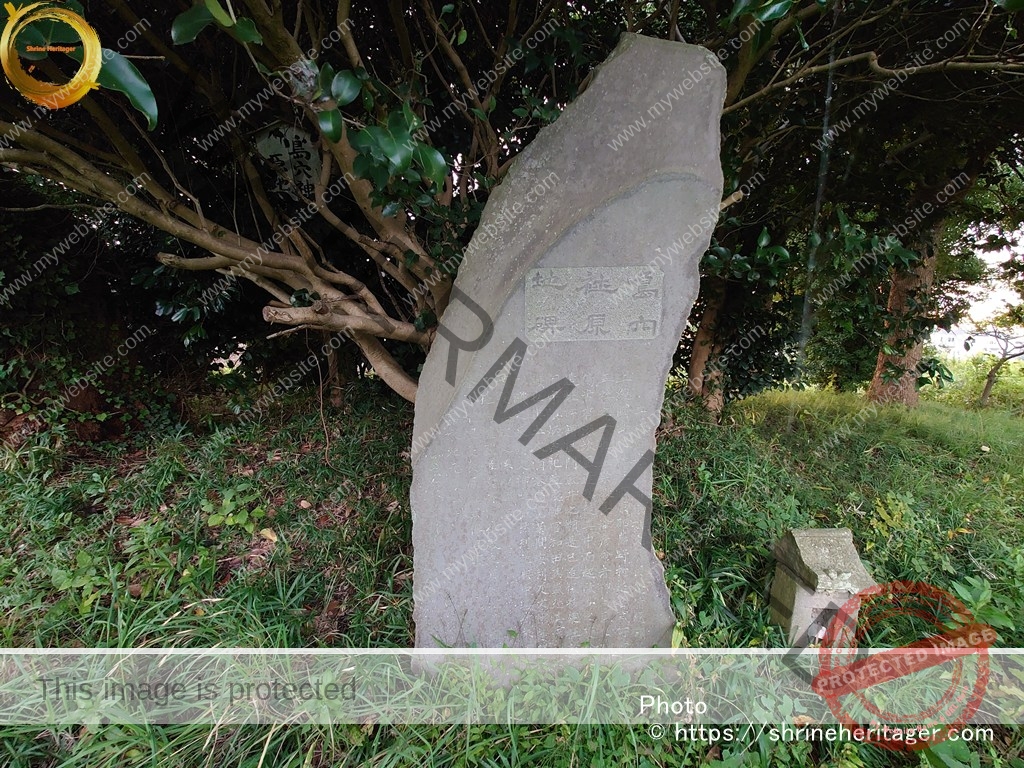

島穴社原地碑(市原市島野)〈式内社 島穴神社の旧鎮座地〉

島穴社原地碑(しまあなしゃげんちひ)は 社伝には日本武尊が東征の時 風神 志那津比古命を祀り創建 景行天皇が日本武尊・倭比賣命を合祀 昔 この地〈この丘〉にある深坎(しんかん)から常に清風が起り 島穴の社名の由来となった 延喜式内社 上緫国 海上郡 嶋穴神社(しまあなの かみのやしろ)の旧鎮座地で天正3年に現在地に遷座

-

島穴神社(市原市島野)〈『三代實録』嶋穴ノ神『延喜式』嶋穴神社〉

島穴神社(しまあなじんじゃ)は 第12代 景行天皇の御代 日本武尊が東征の時 走水の海で暴風に遭われ 弟橘姫命が大和国の風鎮神 龍田の神を拝み 海中に身を投じ暴風が止んだ 無事に上陸ができた尊は 妃のご祈誓に従い ここに風鎮の神 志那都比古尊を祀られたと云う『延喜式』嶋穴神社(しまあなの かみのやしろ)です

-

劔刀神社(伊豆の国市戸沢)〈『延喜式』剱刀乎夜爾命神社〉

劔刀神社(たちじんじゃ)は 『伊豆国神階帳』に所載の「従四位上 たんかいの明神」で 延喜式内社 伊豆國 田方郡 剱刀乎夜爾命神社(つるきたち をやにのみことの かみのやしろ)の論社です 祭神について 剣刀乎夜爾命(たちおやにのみこと)とされますが 一説には 日本武命と草薙劔とも云われます

-

松尾神社(甲州市塩山小屋敷)〈『延喜式』松尾神社〉

松尾神社(まつおじんじゃ)は 社記によると 遠く景行天皇四十二年 山城国松尾大社より勧請し 現在地の東方四丁余りの地に創祀したと伝えられ 日本武尊(やまとたけるのみこと)が 武蔵へ向かう途中にここで休んだという褥塚(しとねつか)があります 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 松尾神社(まつのをの かみのやしろ)とされます

-

細草神社(甲府市平瀬町)〈『延喜式』黒戸奈神社の論社〉

細草神社(ほそくさじんじゃ)は 由緒は不祥ですが 社伝には゛この地は 皇師〈日本武尊〉の駐屯せし所なり゛と云い伝え 『甲斐国志』には 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 黒戸奈神社(くろとなの かみのやしろ)としています 『甲斐国社記・寺記』に 大永三癸未年(1523)地頭駒井越後守本願 窪寺豊前守御崇敬し社殿を建立とあります

-

黒戸奈神社(山梨市牧丘町倉科)〈『延喜式』黒戸奈神社〉

黒戸奈神社(くろとなじんじゃ)は 景行天皇の御宇創立〈天皇皇子 日本武尊 東夷平定の後 当国鎮護 萬民幸福を祈る爲め 素戔鳴尊の神璽を出雲國より奉迎し奉り 唐土明神と称へ奉る〉文武天皇 大宝二年(702)勅を奉じて社号を黒戸奈神社としたと云う 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 黒戸奈神社(くろとなの かみのやしろ)とされます

-

山梨岡神社(山梨市下石森)〈『延喜式』山梨岡神社〉

山梨岡神社(やまなしおかじんじゃ)は 社伝には 日本武尊が東夷征伐の折 勧請したと云う 尊が腰を掛けたという御腰掛石があります 神護景雲2年(768)坂上苅田丸が社殿を造営し 貞観元年(859)甲斐守紀貞守 幣を奉る 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 山梨岡神社(やまなしをかの かみのやしろ)の論社です

-

吾妻屋宮(笛吹市春日居町鎮目)〈『延喜式』甲斐奈神社・山梨岡神社〉

吾妻屋宮(あずまやぐう)は 社記に「日本武尊が東征の折に当地の山路〈虫切坂〉で休息したことに因み 旧跡を「四阿山権現(あづまやさん ごんげん)」として尊を祀り創祀」と云う 延喜式内社 山梨岡神社(やまなしをかの かみのやしろ)の旧鎮座地とする説 甲斐奈神社(かひなの かみのやしろ)であるとする説があります