蹴破り伝承の神

-

穴切大神社(甲府市宝)〈『延喜式』黒戸奈神社の論社〉

穴切大神社(あなぎりだいじんじゃ)は 社伝に 和銅年間(708~715)当國が未だ湖水であった時 國司が朝廷に奏上し 大己貴命に祈願して鰍沢口を切開き 水を南海に注ぎ盆地一帯を良田とした 御神助に讃仰し神祠を此所に建て 当初は黒戸奈神社と称したが 崇号を朝に奏請して 穴切大明神を賜ったと伝わります

-

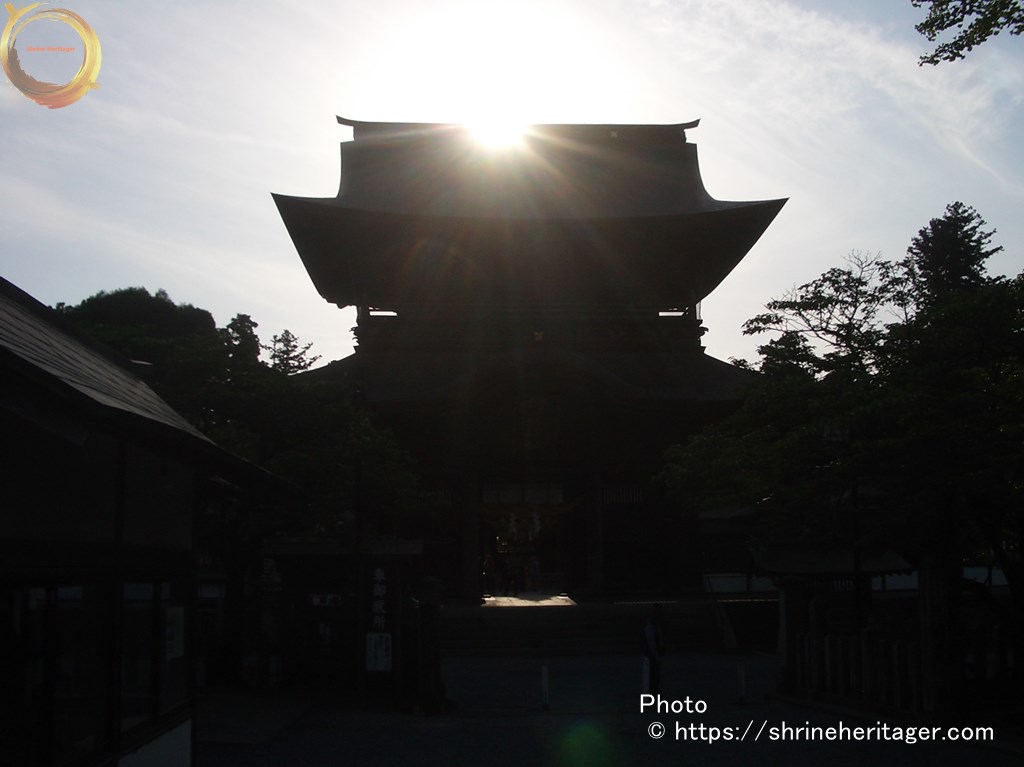

甲斐奈神社 元宮(甲府市愛宕町)〈『延喜式』甲斐奈神社〉

甲斐奈神社 元宮(かいなじんじゃ もとみや)は 第2代 綏靖天皇の御代 皇子 土本毘古王が 甲府盆地一面の湖水を切り開き給い 甲斐奈山(現・愛宕山)の頂きに白山大神を祀り創建されたと伝わる 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 甲斐奈神社(かひなの かみのやしろ)の古社地です

-

神部神社(南アルプス市下宮地)〈『延喜式』神部神社〉

神部神社(かんべじんじゃ)は 垂仁天皇の御代 大和の三輪神社から大物主神を勧請し「三輪明神」とも云う 上古 甲府盆地は湖水で 社前迄湖であった 例祭の゛舟引祭゛は 大和から奉遷の時 船にて此地に渡った遷座の状況を神事として伝えていると云う 延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)の論社です

-

齋神社 & 境内摂社 楯縫神社(養父市長野字東山)

齋神社(いつきじんじゃ)は 聖武天皇 天平二年(730)創立 境内摂社 楯縫神社と共に 延喜式内社 但馬國 養父郡 楯縫神社(たてぬひの かみのやしろ)の論社です 伝説には 神代の昔 但馬は泥海だった 但馬五社の神様が養父明神を遣わし 斎神社に坐す彦狭知命に泥海を切り開くことを願い 豊かな大地が生まれたと伝わります

-

宇奈岐日女神社(湯布院町川上)〈延喜式内社 豊後國 速見郡 宇奈岐日女神社〉

宇奈岐日女神社(うなぎひめじんじゃ)は 社伝には第12代 景行天皇〈日本武尊の父〉が 征西の際に速津媛に迎えられ 勅をして創祀と伝り 又 由布院の盆地の開拓神話として゛蹴破伝承゛〈太古には湖であったとする伝説〉もあります 『六国史』に神位の奉授・『延喜式神名帳』に豊後國 速見郡 宇奈岐日女神社と所載されます

-

出石神社(豊岡市出石町)〈式内社 伊豆志坐神社 八座(並名神大)・但馬國一之宮〉

出石神社(いずしじんじゃ)は 祭神は出石八前大神〈天之日矛が将来し 出石神社に安置した八種の神宝の神格化〉・天日槍命(あめのひぼこのみこと)です 社伝には 天日槍命が日本に渡来後 泥水が充満する当時の但馬の有様を御覧になり 円山川河口の岩石を切り開き泥水を日本海へと流し 現在の肥沃な平野を造られたとの伝承があります

-

阿蘇神社(阿蘇市一の宮町宮地)

阿蘇神社(あそじんじゃ)は 社伝によれば 第7代 孝霊天皇九年(西暦前280年)健磐龍命(たけいわたつのみこと)の御子 速瓶玉命(はやみかたまのみこと)〈初代 阿蘇国造〉が 阿蘇宮を創建と傳う 神職家の阿蘇大宮司家は連綿として九十一代現宮司に至る日本屈指の名家です

-

川會神社(北安曇郡池田町会染)〈民話『泉 小太郎』ゆかりの里〉

川會神社(かはあいじんじゃ)は 海の底の神〈底津綿津見命〉を祀り 遠い昔 ここ安曇野は山に囲まれた一面の湖だったと云う真実を 時を超えて 私達に伝えています 民話『泉小太郎』は 山を破り 湖の水を抜き あらわれた湖底が やがて里を潤う田となります 人々は遠い神代から 現在まで神に感謝を捧げています