延喜式神名帳

-

石部神社(鯖江市磯部町)〈『延喜式』石部神社〉

石部神社(いそべじんじゃ)は 周囲には磯部(いそべ)古墳群もあり もとは鳥立山の山頂部に旧鎮座地があって 貴船明神と称されていたと伝わります 明治九年(1876)「参拝の便が悪く」との事で 現在地〈集落の奥 山の中腹〉に遷座した 延喜式内社 越前國 今立郡 石部神社(いそへの かみのやしろ)とされます

-

『延喜式神名帳』所載「いそへのかみのやしろ」の社号を持つ式内社とその論社について

『延喜式神名帳』に所載される各々の「いそへのかみのやしろ」は 古代の氏族・「石邊公」「石部氏」に関係する神社 又は 海人族の「磯部氏」に関係する神社とも云われ 数多く分布しています 又『延喜式神名帳』所載の「いそへのかみのやしろ」の社号(いそへ)の読みに充てる字は 「石部」「石邊」「部」「磯部」などがあり 様々です

-

石部神社(近江八幡市安土町下豊浦)〈『延喜式』石部神社〉

石部神社(いそべじんじゃ)は 創祀年代不詳ですが 社伝には 景行天皇21年 吾地山に社殿を造営し 勅使の参向を得 盛大なる鎮座祭を斉行 同22年更に勅使参向の栄に浴し 安土山湖水に臨み其の南麓を磯辺の岡と号し社を石部神社と称すと伝える 延喜式内社 近江國 蒲生郡 石部神社(いそへの かみのやしろ)の論社です

-

石部神社〈磯部大明神〉(蒲生郡竜王町七里)〈『延喜式』石部神社〉

石部神社〈磯部大明神〉(いそべじんじゃ)は 創立年代は不詳ですが 社伝によれば 正応2年(1289)池内真清等により社殿を奉遷と云い 古くは磯部大明神と称したが 延寶七年(1679)吉田家より正一位の宗源宣旨を受け 石部神社と改称された 延喜式内社 近江國 蒲生郡 石部神社(いそへの かみのやしろ)の論社です

-

馬路石邊神社(守山市吉身)〈『延喜式』馬路石邊神社〉

馬路石邊神社(うまじいそべじんじゃ)は 社伝に 白鳳三年(675)建速須佐之男命を奉斎し創祀 朱鳥元年(686)大己貴命を合祀と云う 社名の馬路は「馬道首」に因む地名 石邊は馬道郷の土豪「石邊君氏」の姓 馬道(路)郷の石邊君の氏社で 延喜式内社 近江國野洲郡 馬路石邊神社(むまみちのいそへの かみのやしろ)とされます

-

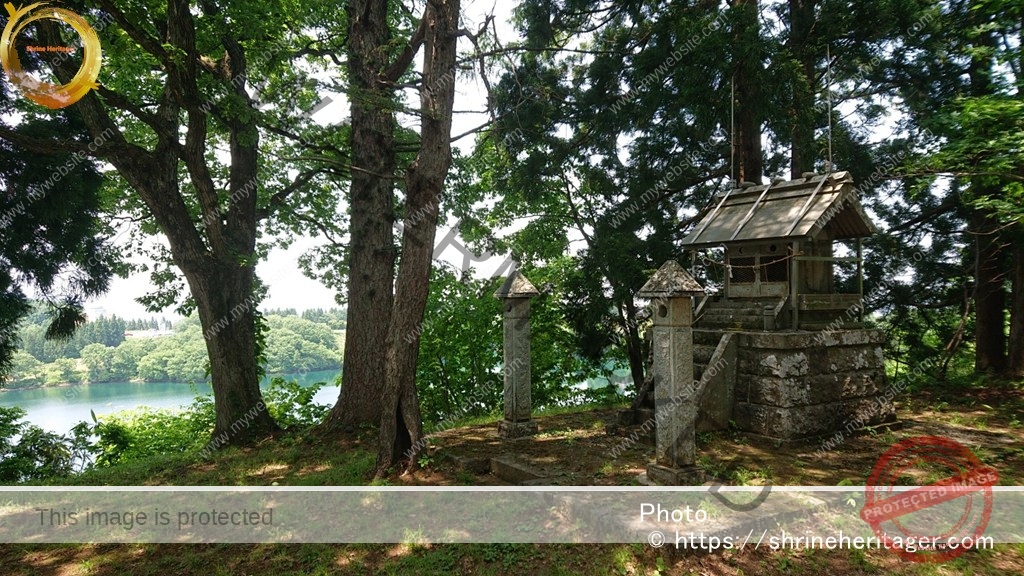

水島磯部神社〈青柳神社〉(上越市清里区青柳)〈『延喜式』水嶋礒部神社〉

青柳神社(あおやぎじんじゃ)は 『坊ケ池誌』に「神殿正面に「水嶋磯部神社(みずしまいそべのかみのやしろ)」の御霊代を その左脇に「弁財天神社」祭神の御霊代 その右脇に「諏訪神社」の祭神の御霊代を安置し奉った」とあり 坊ケ池の弁天島に祀られていた祠を 明治27年(1894)溜池改修工事により現在地に移して改称したものです

-

水嶋礒部神社(糸魚川市筒石)〈『延喜式』水嶋礒部神社〉

水嶋礒部神社(みずしまいそべじんじゃ)は 中古 諏訪大明神と称した 文化十一年(1814)「筒石村の磯邊近く岩礁の島の内に泉の湧出る所があり」とし吉田家の許可を得て現在の社号 延喜式内社 越後國 頸城郡 水嶋礒部神社(みつしまのいそへの かみのやしろ)の社号としましたが 式内社古跡とする証據は何もないとされます

-

水嶋磯部神社(上越市清里区梨平)〈『延喜式』水嶋礒部神社〉

水嶋磯部神社(みずしまいそべじんじゃ)は 数度の火災の爲 旧記等悉く燒失 口碑によれば 天智天皇10年12月 吉野より磯部臣(いそべのおみ)民部と称す人が来たり この地を水嶋の里と定め 先祖を祀り 白鷗2年辛未(671)社殿を創建と云う 延喜式内社 越後國 頸城郡 水嶋礒部神社(みつしまのいそへの かみのやしろ)です

-

御島石部神社(柏崎市西山町石地字二田添)〈『延喜式』桐原石部神社〉

御島石部神社(みしまいそべじんじゃ)は その昔 大己貴命が頚城郡居多より御船にて石地の浜に至り 岩の懸橋が海中より磯辺まで続き不思議に思われ船を寄せると 当地の荒神二田彦・石部彦の二神が出迎え卮(さかずき)に酒を盛り敬意を表したと云う 延喜式内社 越後國 古志郡 桐原石部神社(きりはらのいそへの かみのやしろ)です

-

御嶋石部神社(柏崎市北条字清水尻)〈『延喜式』御嶋石部神社〉

御嶋石部神社(みしまいそべじんじゃ)は 石部公の祖 久斯比賀多命を祭神として祀ります 御祭神が天下を平治し 越後国に趣かれ 八石山の麓 石部平(現在の清水尻)に鎮座と伝わる 延喜式内社 越後國 三嶋郡 御嶋石部神社(みしまのいそへ かみのやしろ)の論社です 昭和40年(1965)現在地の丘陵地に遷座しています

-

桐原石部神社(長岡市寺泊下桐)〈『延喜式』桐原石部神社〉

桐原石部神社(きりはらいそべじんじゃ)は 祭神 天日方奇日方命が 神武天皇の御代 食国政申大夫として 勅命を奉じて越後に降り 此地に神去り給ふたと古記にあり その御廟と伝わる゛桐原石部神社御廟所゛も付近にあります 延喜式内社 越後國 古志郡 桐原石部神社(きりはらのいそへの かみのやしろ)の論社です

-

桐原石部神社(長岡市上桐)〈『延喜式』桐原石部神社〉

桐原石部神社(きりはらいそべじんじゃ)は 創立年月日は不祥ですが 社殿は白雉年間(650~654)に造営 文明八年(1476)再建とある 延喜式内社 越後國 古志郡 桐原石部神社(きりはらのいそへの かみのやしろ)の論社です 又 村内に往時を語る地名として叡慮出・油田・丹波田・身洗場・小鯛郷池谷 等の小字名がありました

-

岩山神社(船井郡京丹波町塩田谷岩山)〈『延喜式』辨奈貴神社・出石鹿いそ部神社〉

岩山神社(いわやまじんじゃ)は 元々は辨奈貴岩の上に鎭座する辨奈貴大明神と称し 延喜式内社 丹波國 船井郡 辨奈貴神社(へなきの かみのやしろ)の論社 又 往古から何鹿神社(曽根竿代)の奥宮と云い延喜式内社 丹波國 船井郡 出石鹿いそ部神社(いつしかのいそへの かみのやしろ)の旧鎮座地とも云われます

-

何鹿神社(船井郡京丹波町曽根竿代)〈『延喜式』出石鹿いそ部神社〉

何鹿神社(いつしかじんじゃ)は 創祀は白鳳十二年(672)と伝えられ 大寶二年(702)から出石鹿部神社と號して 延喜式内社 丹波國 舩井郡 出石鹿いそ部神社(いつしかの いそへの かみのやしろ)とされます 正和四年(1315)から何鹿神社と称したと云うことです

-

荒井神社(南丹市八木町美里字荒井)〈『三代實録』荒井神『延喜式』嶋物部神社〉

荒井神社(あらいじんじゃ)は 創建年代は不祥ですが『三代實録』元慶6年(882)丹波國 荒井神に従五位を授けると記され 又 この付近には延喜式内社 丹波國 船井郡 嶋物部神社(しまもののへの かみのやしろ)があったとされるが その所在は不明となっていて 荒井神社は嶋物部神社の有力候補と云われます

-

石部神社(四日市市朝明町)〈『延喜式』石部神社二座・(合祀)太神社〉

石部神社(いそべじんじゃ)は 延喜式内社 伊勢國 朝明郡 石部神社二座(いそへの かみのやしろ ふたくら)の論社です 明治末期の神社合祀令により 延喜式内社 伊勢國 朝明郡 太神社(おほみわのやしろ)を大正5年(1916)合祀しています 太神社は昭和22年(1947)石部神社から(北野山の現在地)に分祀されています

-

大神社(いなべ市大安町片樋)〈『延喜式』太神社(おほみわのやしろ)〉

大神社(おおみわのやしろ)は 祭神 大物主命を祀る 延喜式内社 伊勢國 朝明郡 太神社(おほみわのやしろ)です 永禄年間(1558~70)織田信長が北勢乱入の時 当社並に神宮寺を焼討し 元亀 2年(1571)社領・寺領も没収され廃したと云う 文禄3年(1594)藩主御検地のとき神田 1反6畝11歩を賜った記録があります

-

太神社(四日市市大鐘町)〈『延喜式』太神社〉

太神社(おおのじんじゃ)は 東西大鐘2村の産土神として字大坪に鎮座した「諏訪大明神」で 延喜式内社 伊勢國 朝明郡 太神社(おほみわのやしろ)と伝わります 東大鐘の山神社・西大鐘の天一目連神社・山神社を大正2年に合祀の上 大正5年(1916)石部神社に合祀をされた後 昭和22年(1947)現在地に分祀されたものです

-

神明宮(浜松市浜名区三ヶ日町只木)〈『延喜式』彌和山神社〉

神明宮(しんめいぐう)は 上古 浜名湖周辺に定着繁栄した三輪 (神・美和)氏族が奉斎し弥和山神社と称した 延喜式内社 遠江國 濱名郡 彌和山神社(みわやまの かみのやしろ)で 天慶三年(940)伊勢神宮神領 但木御薗の成立があり 旧来の祭神 大物主命の霊に代り 天照皇大神を奉斎した神明宮へと変化したと考えられています

-

子倉神社(磐田市笠梅)〈『延喜式』子倉神社〉

子倉神社(こくらじんじゃ)は 『遠江風土記傳』に「富田村 子安明神 天龍河洪水之時 田村流亡 大海村有 子倉明神者移是以齋彼所也」とあり 天竜川の洪水により子安神社(白鳥町富田)から この地に遷座したと記されています 延喜式内社 遠江國 長上郡 子倉神社(こくらの かみのやしろ)の論社です