延喜式神名帳

-

〈元伊勢〉比沼麻奈為神社(京丹後市峰山町久次字宮ノ谷)

比沼麻奈為神社(ひぬまないじんじゃ)は 式内社 丹後國 丹波郡 比沼麻奈為神社(ひぬまなゐの かみのやしろ)の論社 社傳には 第21代雄略天皇の夢の御告げ「丹波国比沼の真名井原に坐す吾が御饌の神 豊受大神をば 吾許に呼寄せたい」があり 大佐々命を丹波国に遣わし 現在の伊勢(外宮)に御遷座あらせらた跡宮であると伝えます

-

〈元伊勢〉眞名井神社〈籠神社 奥宮〉(宮津市字大垣小字諸岡)

眞名井神社(まないじんじゃ)は 式内社 丹後國 與謝郡 籠神社(このかみのやしろ)(名神大月次新嘗)の発祥地゛奥宮゛で゛眞名井原゛と呼ばれる境内には 御神水゛天の眞名井の水゛が滾々と湧き出て 神代と呼ばれる時代から の姿を残す゛磐座(いわくら)〈古代祭祀場〉゛が 社殿の奥に祀られ坐します

-

〈元伊勢〉籠神社(宮津市字大垣)〈丹後國一之宮〉&天橋立

籠神社(このじんじゃ)は 宮司は83代も続く 海部(あまべ)家〈「国宝 籠名神社祝部海部直氏系図」あり〉その祖神゛彦火明命゛が゛籠船゛に乗り 海神の宮へ行かれた故事により゛籠゛の社名となります 正式名称は「丹後一宮 元伊勢 籠神社」一般呼称は「元伊勢籠神社」と呼ばれる由緒正しき古社です

-

佐紀神社〈西畑鎮座〉&釣殿神社(奈良市佐紀町字西畑)

佐紀神社〈西畑鎮座〉(さきじんじゃ)は 延喜式(927年)所載 大和國 添下郡 佐紀神社(さきの かみのやしろ)の論社です しかし 佐紀神社〈西畑鎮座〉を佐紀神社〈亀畑鎮座〉の分祀とする説もあります 釣殿神社(つりどのじんじゃ)は 佐紀神社〈亀畑鎮座〉の分祀であり 三社は同じ神を祀ります

-

佐紀神社〈亀畑鎮座〉(奈良市佐紀町)〈延喜式内社〉

佐紀神社〈亀畑鎮座〉(さきじんじゃ)は 延喜式内社 大和國 添下郡 佐紀神社(さきの かみのやしろ)です 由緒は 天武天皇御宇 白鳳三年(674)鎮祀 寛平3年(891)官社に列し 治承4年(1180)焼失し 文治6年(1190)超昇寺と併せて再興 天正6年(1578)再び兵火のため焼失 その後再興されて現在に至ります

-

愛宕神社(堺市中区福田)〈延喜式内社 火雷神社の古社跡地〉

愛宕神社(あたごじんじゃ)は 延喜式内社 和泉國 大鳥郡 火電神社(いなひかりの かみのやしろ)の古社跡地です 愛宕大権現〈式内社 火電神社〉は 明治41年(1908)明治政府の「神社令」により 陶荒田神社に合祀されました 現在の社殿は 戦後新たに福田の人々の信仰によって 元の境内地の一隅に愛宕神が奉斎されたものです

-

葛木坐火雷神社〈笛吹神社〉(葛城市笛吹)〈延喜式内社 名神大社〉

葛木坐火雷神社(かつらきにいます ほのいかづちじんじゃ)は 延喜式内社 葛木坐火雷神社二座(並名神大月次相嘗新嘗)(かつらきにます ほのいかつちの かみのやしろ ふたくら)です 創建は 神代とも神武天皇の御代とも云われ 二座の内 笛吹神社は 上古以来 朝廷が大事を卜定められる毎時 波波迦木を進献していたと伝わります

-

為志神社(葛城市林堂)〈延喜式内社 為志神社(いしの かみのやしろ)〉

為志神社(いしじんじゃ)は 創建・由緒は不詳ですが 延喜式内社 大和國 忍海郡 為志神社(いしの かみのやしろ)です 明治四十三年(1910)神社合祀政策により 式内名神大社 葛木坐火雷神社に合祀され 当地に石碑を立てて旧跡の地されましたが 昭和五十七年(1982)旧地に復し再建され現在に至ります

-

火雷神社(五條市御山町)〈二つの式内社〈①宮前霹靂神社②火雷神社〉の論社〉

火雷神社(ほのいかづちじんじゃ)は 丹生川の吉野川への合流地点に近い南岸に鎮座 『延喜式』には火雷神を祀る゛大和國 宇智郡 火雷神社(ほのいかつちの かみのやしろ)゛とされます 祭神は・火産霊神・軻遇突智神など諸説あり 又一説に 火雷神とは 井上皇后の若皇子とされ 地元では若宮大明神とも称されます

-

宮前霹靂神社(みやさきのかんとけ じんじゃ)(五條市西久留野町)

宮前霹靂神社(みやさきかんとけじんじゃ)は 社号゛靂霹゛は 一般に「へきれき」と読みますが 当社の祝詞では「かんとけ」です また 井上内親王が 当社に御祈願され荒坂で御子を産まれた地と伝えられ゛おびや峯明神゛と俗称されます 延喜式内社 大和國 宇智郡 宮前霹靂神社(みやさきのかんとけの かみのやしろ)です

-

高天岸野神社(五條市北山町)〈延喜式内社「高天三座」の一つ〉

高天岸野神社(たかまきしのじんじゃ)は 現在 一尾背神社の境内に祀られています〈一説に 里宮とも遥拝所とも 遷座先とも〉 延喜式内社 大和國 宇智郡 髙天岸野神社(鍬)(たかまのきしのの かみのやしろ)とされ 江戸時代には旧鎮座地にあり 岸野辨天さんと俗称されていました 祭神などの伝承は途切れています

-

一尾背神社〈通称゛水分さん゛〉(五條市北山町)

一尾背神社(いちおせじんじゃ)は 創建について年代等は不祥ですが その歴史は古く 延喜式内社 大和國 宇智郡 一尾背神社(ひとをせの かみのやしろ)とされます 江戸時代以前は゛水分社゛と称し 現在も通称゛水分さん゛と呼ばれ 里人から篤い信仰があります

-

高天山佐太雄神社(五條市大澤町)〈延喜式内社「高天三座」の一つ〉

高天山佐太雄神社(たかまさたおじんじゃ)は 金剛山の尾根を、千早峠に向かう途中の神福山 (七九二メートル )の頂上に鎮座します 金剛山(kongo san)山麓に東から南に並び鎮座する式内社「高天三座」の一つ 延喜式内社 大和國 宇智郡 髙天山佐太雄神社(鍬)(たかまのやまさたをの かみのやしろ)とされます

-

織幡神社(宗像市鐘崎)〈赤白二流之旗(あかしろふたながれのはた)をお祀りする神社〉

織幡神社(おりはたじんじゃ)は 海路守護の神 異国襲来守護の神として゛赤白二流之旗(あかしろふたながれのはた)゛をお祀りし 鐘崎の海辺に鎮座します 神功皇后の三韓出兵の時 赤白二流之旗を織り 武内宿禰命が それを゛宗大臣〈宗像大神〉御手長(みてなが)の旗竿゛に取り付け勝利した事に依ります

-

神興神社(福津市津丸)〈宗像大社の旧鎮座地゛神興(かみおこり)ます所゛〉

神興神社(じんごうじんじゃ)は 『宗像社縁起』には゛宗像三女神が初め室木の六ヶ嶽に天降り その後この地に留り給う 此の村に於て神威輝耀を以って神興と號す その後三所の霊地(田島、大島、沖ノ島)に御遷座あり云々゛と 宗像大社の゛神興ります所゛旧鎮座地であると伝えます

-

六嶽神社(鞍手町室木)〈宗像三女神が初めて降臨した六嶽〉

六嶽神社(むつがたけじんじゃ)は ゛宗像三女神が初めて降臨した六嶽 崎門〈サキト〉峰゛と伝わる地に上宮 里宮〈下宮〉は 第13代 成務天皇7年(137年頃)創建゛前戸(サキト)神社゛と称したと『宗像神社末社記』に載る古社です 宗像三女神は 第7代 孝霊天皇(在位 BC290~215年)の御宇に宗像三所に遷幸したと伝

-

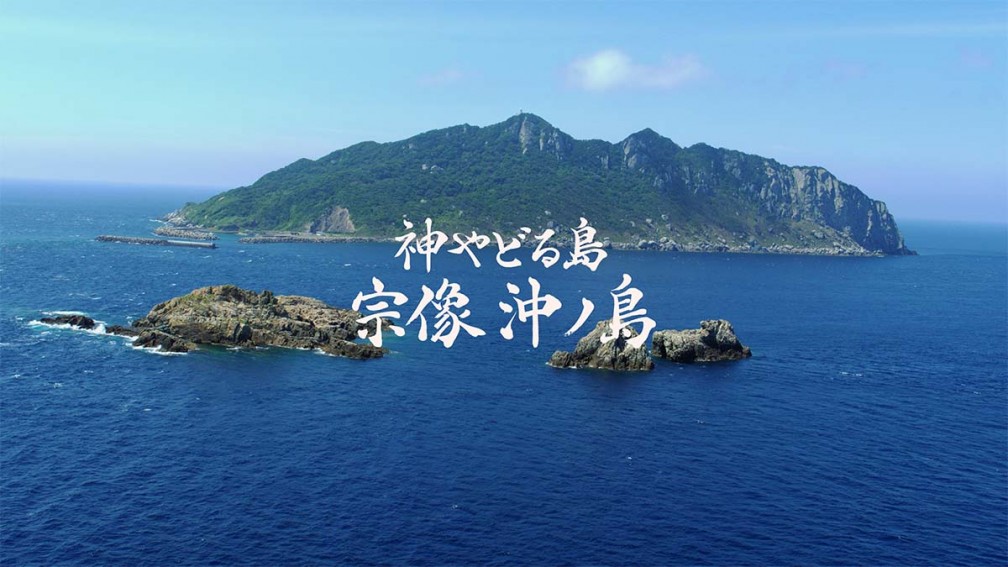

宗像大社 沖津宮(沖之島)〈世界文化遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群〉

宗像大社 沖津宮(おきつぐう)〈一般参拝は不可〉は 日本神話に起源を持つ゛宗像三女神゛を祀る 三つの宮〈・沖津宮(沖ノ島)・中津宮(大島)・辺津宮(田島)〉の内 玄界灘の沖に浮かぶ゛神宿る沖ノ島゛に鎮座 島は全体が御神体であり 厳格な禁忌によって古くから〈一般人の渡島は禁止・女人は禁制〉 限られた人のみ参拝が叶います

-

宗像大社 中津宮(宗像市大島)〈世界遺産 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群〉

宗像大社(むなかたたいしゃ)中津宮(なかつぐう)は ・沖津宮(沖ノ島)と・辺津宮(九州の田島)をつなぐ大島に鎮座します 社殿背後の御嶽山の山頂には゛湍津姫神(たぎつひめのかみ)を祀る御嶽山祭祀遺跡゛〈沖ノ島と共通する古代国家祭祀の跡〉があり 後に山頂には御嶽神社が 麓には中津宮 社殿が創建されました

-

沖津宮遥拝所(宗像市大島 字伊東)& 御嶽山祭祀遺跡

宗像大社(むなかたたいしゃ)沖津宮遙拝所(おきつぐうようはいしょ)は 遥か沖に浮かぶ゛神宿る島 沖ノ島゛〈島は全体が御神体であり 厳格な禁忌によって古くから一般人の渡島は禁止・女人は禁制〉この遥拝所として 少なくとも江戸時代〈境内の石碑には寛永3年(1750)と刻字〉には ここに造られていたと推測されています

-

宗像大社 辺津宮(宗像市田島)〈世界文化遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群〉

宗像大社(むなかたたいしゃ)は 日本神話に起源を持つ゛宗像三女神゛が三つの宮〈・沖津宮(沖ノ島)・中津宮(大島)・辺津宮(田島)〉に坐ます ゛辺津宮(へつぐう)の起源゛は 背後の宗像山〈辺津宮古代祭祀の場〉゛高宮祭場゛の麓に本土の信仰の場として社殿が造営されたものです 古から受け継がれる宗像信仰の中心地となっています