延喜式神名帳

-

橘樹神社(茂原市本納)〈『三代實録』橘樹ノ神『延喜式』橘樹神社〉

橘樹神社(たちばなじんじゃ)は 『古事記』に「日本武尊の后・弟橘比賣命が走水の海に身を投じて 七日の後 后の櫛が海辺に依りき その櫛を取りて御陵を作り治置きき」と記され 社伝では 尊が后の櫛を納めた御陵を作り 橘の木を植えたのが創祀と伝える 延喜式内社 上総國 長柄郡 橘神社(たちはなの かみのやしろ)です

-

姉埼神社(市原市姉崎)〈『三代實録』姉前ノ神『延喜式』姉﨑神社〉

姉埼神社(あねさきじんじゃ)は 社伝には 日本武尊が御東征の際 走水の海で暴風雨に遭い お妃の弟橘姫の犠牲によって無事上総の地に着かれ この地 宮山台でお妃を偲び 風神 志那斗弁命を祀ったのが創建と云う その後 景行天皇が日本武尊を祀った 延喜式内社 上緫国 海上郡 姉埼神社(あねさきの かみのやしろ)です

-

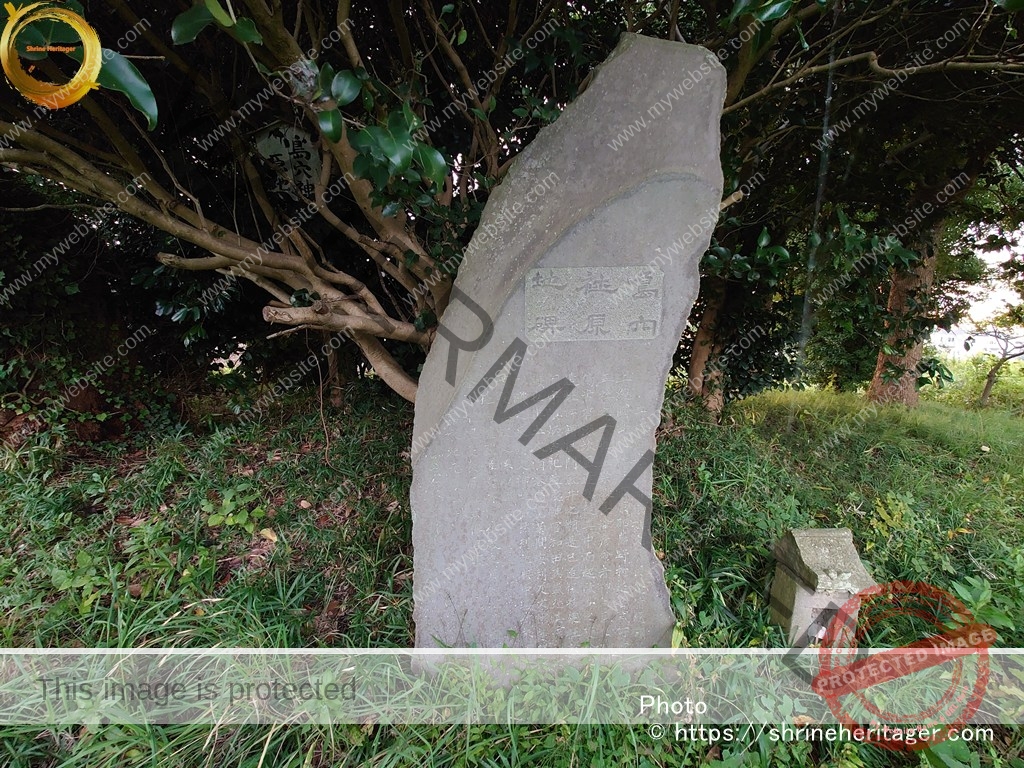

島穴社原地碑(市原市島野)〈式内社 島穴神社の旧鎮座地〉

島穴社原地碑(しまあなしゃげんちひ)は 社伝には日本武尊が東征の時 風神 志那津比古命を祀り創建 景行天皇が日本武尊・倭比賣命を合祀 昔 この地〈この丘〉にある深坎(しんかん)から常に清風が起り 島穴の社名の由来となった 延喜式内社 上緫国 海上郡 嶋穴神社(しまあなの かみのやしろ)の旧鎮座地で天正3年に現在地に遷座

-

島穴神社(市原市島野)〈『三代實録』嶋穴ノ神『延喜式』嶋穴神社〉

島穴神社(しまあなじんじゃ)は 第12代 景行天皇の御代 日本武尊が東征の時 走水の海で暴風に遭われ 弟橘姫命が大和国の風鎮神 龍田の神を拝み 海中に身を投じ暴風が止んだ 無事に上陸ができた尊は 妃のご祈誓に従い ここに風鎮の神 志那都比古尊を祀られたと云う『延喜式』嶋穴神社(しまあなの かみのやしろ)です

-

飽富神社(袖ケ浦市飯富)〈『三代實録』飯富ノ神『延喜式』飫富神社〉

飽富神社(あきとみじんじゃ)は 第二代 綏靖天皇元年創建と云う 古代の中央豪族 飫富(おふ)氏にちなんだ社名「飫富神社」であったが文字の誤伝から「飯富(いいとみ)神社」「飽富(あきとみ)神社」と代わったと云う 『三代實録』には 飯富ノ神と記され 『延喜式』には 上緫國 望陀郡 飫富神社(おふのかみのやしろ)と記されます

-

遠賀神社(鶴岡市外内島字明神川原)〈『延喜式』遠賀神社〉

遠賀神社(おがじんじゃ)は 中世に赤川が乱流していた所「外内島(とのじま)」に鎮座します この地名の語源は 赤川の旧称である外川と内川の間にできた島という説 名請人 戸内大夫(とのうちだゆう)(神主)と関連するとの説もあります 延喜式内社 出羽國 田川郡 遠賀神社(をかの かみのやしろ)の論社です

-

遠賀神社(鶴岡市遠賀原字高間々)〈『延喜式』遠賀神社〉

遠賀神社(おがじんじゃ)は 遠賀神社と云ふ額面が殘っていたとあり これを説として 稻荷は「タウガ」と読み 遠賀も亦「タウガ」と訓む 故に中世には 遠賀神社を稻荷神社とし 延喜式内社 出羽國 田川郡 遠賀神社(をかの かみのやしろ)であるとされていました

-

遠賀神社(鶴岡市井岡字和田)〈『延喜式』遠賀神社〉

遠賀神社(おかじんじゃ)は 延喜式内社 出羽國 田川郡 遠賀神社(をかの かみのやしろ)とされ 古くは岡山の岩台に鎮座したが 天長年間(825年)当地に遷座したと云う 中世に至り神佛混淆し 井岡寺を創設し 別當を置き゛岡大権現゛と称していたが 明治維新の際 神佛分離により 延喜式 遠賀神社と改称しました

-

劔刀神社(伊豆の国市戸沢)〈『延喜式』剱刀乎夜爾命神社〉

劔刀神社(たちじんじゃ)は 『伊豆国神階帳』に所載の「従四位上 たんかいの明神」で 延喜式内社 伊豆國 田方郡 剱刀乎夜爾命神社(つるきたち をやにのみことの かみのやしろ)の論社です 祭神について 剣刀乎夜爾命(たちおやにのみこと)とされますが 一説には 日本武命と草薙劔とも云われます

-

赤王神社(三島市大場)〈『延喜式』大朝神社・剱刀乎夜爾命神社〉

赤王神社(あかおうじんじゃ)は 昔は赤王明神と云い 赤王山に鎮座したが洪水に流れて現在の地に止り ここに祀られるようになったと云う 一説には 延喜式内社 伊豆國 田方郡 大朝神社(をほあさの かみのやしろ)とも 延喜式内社 伊豆國 田方郡 剱刀乎夜爾命神社(つるきたち をやにのみことの かみのやしろ)ともされます

-

肥田神社(田方郡函南町肥田)〈『延喜式』引手力命神社の論社〉

肥田神社(ひたじんじゃ)は 明治44年(1911)村社 若宮神社に村社 皇后神社を合祀して 肥田神社と改称 本来の祭神については 皇后神社〈三島大神の妃 阿波咩命〉若宮神社〈阿波咩命の御子神 肥田王子〉と伝わり この肥田王子は 延喜式内社 伊豆國 田方郡 引手力命神社(ひきたちからのみことの かみのやしろ)とされます

-

引手力男神社(伊東市十足)〈『延喜式』引手力命神社〉

引手力男神社(ひきたぢからおじんじゃ)は 社伝には 往昔 第42代文武天皇の御代(697~707年)役小角が大島に遠流の折 手力山に来て通法を修業した由が記され 手力山の中に石造りの小祠が建立されていたと伝わる 延喜式内社 伊豆國 田方郡 引手力命神社(ひきたちからのみことの かみのやしろ)の論社です

-

伊加麻志神社(伊豆市堀切)〈『延喜式』伊加麻志神社〉

伊加麻志神社(いかましじんじゃ)は 益山(ましやま)の山上にある益山寺〈空海の創建〉の境内背後に鎮座し『伊豆国神階帳』には「従四位上 高山の明神」と記されている古社です 江戸時代には三島明神と称されていました 延喜式内社 伊豆國 田方郡 伊加麻志神社(いかましの かみのやしろ)に比定されています

-

神益麻志神社(伊豆の国市神島)〈『延喜式』伊加麻志神社・大朝神社の論社〉

神益麻志神社(かんますましじんじゃ)は 創建年代は不詳です 式内社 大朝神社の論社〈神益村の駒形神社〉で 祭神 長白羽命は麻の神で 社名にも゛麻゛があります 又 式内社 伊加麻志神社については『伊豆國式社考』に「中島村神益村ト同村ナリ コノ里ノ神社カ 又湯ケ島ノ神社カ 益山ノ神社カ」とあり 論社となっています

-

鷲頭神社(沼津市大平)〈『延喜式』大朝神社の論社〉

鷲頭神社(わしづじんじゃ)は 社伝には 文明元年(1469)伊予国より御祭神 高龗神を神主 磯部伊代守と共に勧請 戸ケ谷 堂返し横に奉安 文明一三年(1481)鷲頭山頂を造成し遷宮 明治七年(1874)天満山(現在地)に遷座と云う 一説には延喜式内社 伊豆國 田方郡 大朝神社(をほあさの かみのやしろ)と云われます

-

大宮神社〈白岩大朝神社〉(伊豆市上白岩)〈『延喜式』大朝神社〉

大宮神社(おおみやじんじゃ)は 正面方向に縄文時代の゛上白岩遺跡゛があり 地名も゛元村゛の名があり 当地方での最古の歴史をもつ神社であると云われます 弘安三年(1280)の棟札がある古社で 旧 下大見村の里人から大朝神社と崇敬される 延喜式内社 伊豆國 田方郡 大朝神社(をほあさの かみのやしろ)の論社です

-

楊原神社(沼津市下香貫宮脇)〈『三代實録』楊原神『延喜式』名神大社 楊原神社〉

楊原神社(やなぎはらじんじゃ)は 社記に當社は延喜式内社 伊豆國 田方郡 楊原神社(名神大)(やなきはらの かみのやしろ)と云う 往時は大宮大明神又は香貫大明神とも称していて 往古の社地は 今の楊原(現在地の東南東約500m)でしたが永祿中 北條•武田合戰の時 社殿悉く燒失し 其後 天正年中 今の社地に遷座しました

-

大朝神社(沼津市下香貫山宮前)〈『延喜式』大朝神社・白浪之彌奈阿和命神社〉

大朝神社(おほあさじんじゃ)は 楊原神社の山宮大明神とも云い 社記には 延喜式内社 伊豆國 田方郡 大朝神社(をほあさの かみのやしろ)と伝えます 又 往昔 此邊には 津浪が押上げ 田園を荒すことが多かったが 日蓮上人がこの地を過ぎる時 曼陀羅を掛けて祈り 靈驗により 津浪の害を避き 潮留大明神とも称されました

-

神部社(南アルプス市寺部)〈『延喜式』神部神社〉

神部社(かんべしゃ)は 社記には 草創古代鎮座 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)と伝わっています 鎌倉時代に大井荘地頭の加賀美信濃守遠光が 京都石清水八幡宮を分祀勧請して八幡大神を祀り 加賀美 秋山 南部 小笠原等の氏神を称し 以来 国主武田家の歴代崇敬うけたと伝わります

-

大瀬神社(沼津市西浦江梨)〈『延喜式』引手力命神社・白浪之彌奈阿和命神社〉

大瀬神社(おおせじんじゃ)は 白鳳十三年(684)大地震で 土佐国で多くの土地が海中に没し 当地では突然 盛り上がり島が誕生した 土佐国から土地を引いてきた伝説もあり その神霊(引手力命)を祀った 延喜式内社 伊豆國 田方郡 引手力命神社(ひきたちからのみことの かみのやしろ)とも 白浪之彌奈阿和命神社ともされます