延喜式神名帳

-

須麻漏賣神社舊地 麻刀方神社舊地(松阪市垣内田町)〈延喜式内社の旧鎮座地〉

須麻漏賣神社 麻刀方神社 舊地(すまろめじんじゃ まとかたじんじゃ きゅうち)は かつて この地に南側に松方(マツカタ)社 北側に粒形(ツボガタ)社と稱した東面の小詞2字があった旧地です 式内社の論社であった〈粒形社(須麻漏賣神社)・松方社(麻刀方神社)〉2宇は 明治41年(1907)二十五柱神社に合祀されました

-

津田神社(多気町井内林)〈『延喜式』林神社・櫃倉神社〉

津田神社(つだじんじゃ)は 元々は林神社と称しており 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 林神社(はやしの かみのやしろ)の論社です 明治41年(1908)旧津田村内の無格社3社〈この内 菅原神社〈天神社〉が延喜式内社 伊勢國 多氣郡 櫃倉神社の論社とされています〉と境内社27社を合祀し社名を津田神社と改称しました

-

二十五柱神社(松阪市柿木原町)〈多氣郡の式内社論社8つを合祀〉

二十五柱神社(にじゅうごはしらじんじゃ)は 三重県令に依り旧東黒部村内25社の神社を明治41年(1907)9月30日に合祀して二十五柱神社が創建 合祀社の内 伊勢國多氣郡の8つの式内社〈・須麻漏賣神社・服部伊刀麻神社・林神社・服部麻刀方神社二座・流田神社・流田上社神社・火地神社・牛庭神社〉の論社を含みます

-

牛庭神社 跡(松阪市東久保町)〈『延喜式』牛庭神社〉

牛庭神社 跡(うしばじんじゃあと)は 明治41年 (1908) 二十五柱神社に合祀された 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 牛庭神社(うしにはの かみのやしろ)の旧跡地で 元々は現在地の北東75mの位置 牛草町に鎮座していました この跡地の石碑は 昭和六十年三月に耕地整理によって 現在地に移転しています

-

牛庭神社(松阪市下蛸路町)〈『延喜式』牛庭神社〉

牛庭神社(うしばじんじゃ)は 往古 里人が神社の前の野に牛を放ち飼いにしていたので牛飼場と呼ばれたと云う 旧名を牛庭牛頭天王 又は牛嶺天王社と云い 明治六年(1873)社寺御改めに際し 牛庭神社と改称しました 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 牛庭神社(うしにはの かみのやしろ)の論社です

-

伊勢庭神社(松阪市伊勢場町)〈『延喜式』牛庭神社〉

伊勢庭神社(いせばじんじゃ)は 創建年代は不祥ですが 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 牛庭神社(うしにはの かみのやしろ)の論社とされています 明治40年(1907)神社合祀令により漕代神社(現 葉生田神社)に合祀されましたが 昭和28年(1953)現在地〈旧社地〉に分祀されました

-

葉生田神社(松阪市法田町)〈『延喜式』牛庭神社・神垣神社〉

葉生田神社(はふだじんじゃ)は 平安時代末期から土田(はふだ)村の神仏混淆の産土神「日天八王子社」でした 明治3年 神仏分離により「葉生田神社」と改称 明治40年の県令により 漕代(こいしろ)村の22社26祭神を合社・合祀 昭和28年に分社・分祀するも 正式な手続きは社名変更のみで 現在も22社26祭神が祀られています

-

神垣神社(松阪市高木町)〈『延喜式』神垣神社・石田神社〉

神垣神社(こうがぎじんじゃ)は 元々は゛髙木村に座す彦神゛と云い 明治40年(1907)漕代神社(現 葉生田神社)に合祀 昭和28年(1953)旧社地の現在地に分祀されました 延喜式内社 伊勢國 飯野郡 神垣神社(かむかきの かみのやしろ)とされ 延喜式内社 多氣郡 石田神社(いはたの かみのやしろ)の論社でもあります

-

佐牙神社(京田辺市宮津佐牙垣内)〈延喜式内社 佐牙乃神社(鍬靫)〉

佐牙神社(さがじんじゃ)は 社伝に 敏達天皇二年(573)創建 祭神は佐牙弥豆男神・佐牙弥豆女神の二神で山本村に鎮座した 宮中の造酒司よりの奉幣を伝え 我国の酒づくりの発祥と深い関係が推測される 延喜式内社 山城國 綴喜郡 佐牙乃神社(鍬靫)(さかの かみのやしろ)です 永享年間(1429~41)に現在地に遷座しました

-

畠田神社 宮蹟(明和町北藤原)〈『延喜式』畠田神社三座〉

畠田神社 宮蹟(はたけだじんじゃ みやあと)は 明治41年(1908)中村の畠田神社へ遷座合祀されています かつて藤原村は 南藤原 中藤原 北藤原の三村に別れており 各村に産土神として 延喜式内社 伊勢國 多気郡 畠田神社三座(はたけたの かみのやしろ みくら)が各一座があったとされ その北藤原の社地跡です

-

畠田神社(明和町大字中村)〈『延喜式』畠田神社三座&〈合祀〉式内社十座〉

畠田神社(はたけだじんじゃ)は 延喜式内社 伊勢國 多気郡 畠田神社三座(はたけたの かみのやしろ みくら)です 明治41年4月に下御系地区11ヵ字に鎮座していた神社を すべて北藤原の畠田神社に合祀 更に同年8月に中村の畠田神社へ遷し現在に至ります 合祀前の下御系地区24座の中で12座が延喜式内社となっています

-

住吉神社〈下鴨宮〉(南丹市八木町観音寺裏山)〈『延喜式』神野神社〉

住吉神社〈下鴨宮〉(すみよしじんじゃ)は 元々は熊野社でしたが 明治時代の神社整理により 明治六年四月大字刑部の住吉神社の祭神を遷座 改称したものです 『大日本地名辭書』に依れば 延喜式内社 桑田郡 神野神社(かむのの かみのやしろ)は大宇觀音寺に在り と記されており式内論社となっています

-

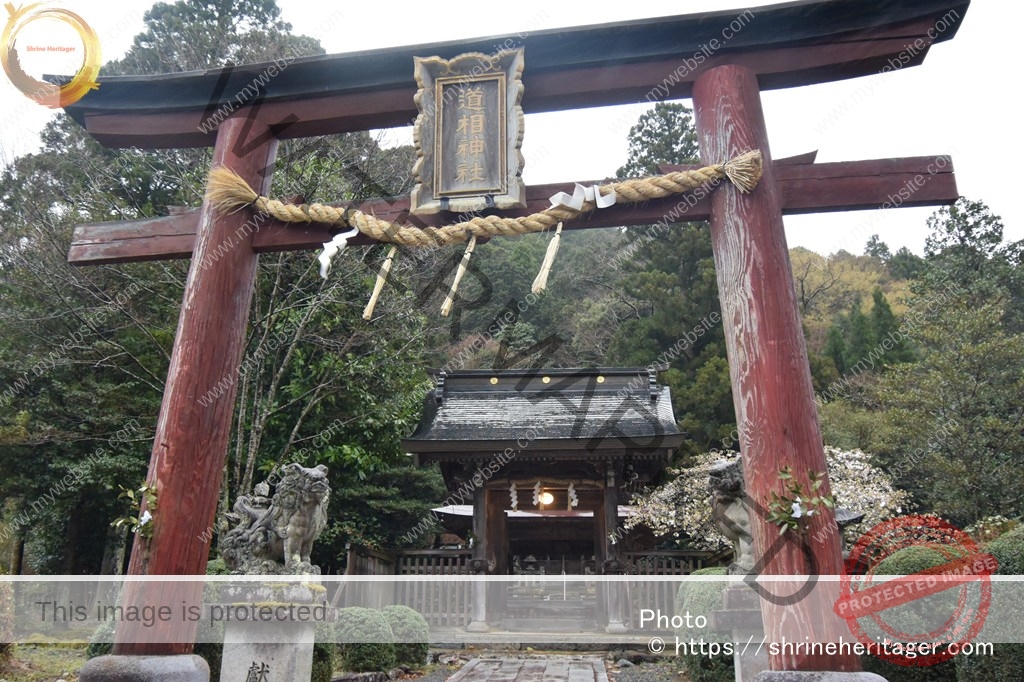

道相神社(南丹市美山町宮脇ヒノ谷)〈『延喜式』神野神社〉

道相神社(どうそうじんじゃ)は 第十代崇神天皇御宇<前97~前30年>四道将軍として丹波地方に遣わされた丹波道主命が この地方開発のため宮脇の地に野々宮御所を創建されたのが起源と云う 社傳には允恭天皇の皇子 木梨軽皇子が この地に潜まれた時に土地を経營し給ひ 神日本磐余彦命 五瀬命の二柱を奉祀したとも云う

-

玉依神社(亀岡市東別院町湯谷岳山)〈『延喜式』神野神社〉

玉依神社(たまよりじんじゃ)は 『特選神名牒〈明治9年(1876)完成〉』に「村老の説に山城加茂明神の分社也」とあり 延喜式内社 丹波國 桑田郡 神野神社(かむのの かみのやしろ)の論社として挙げられています 鎮座地の湯谷(ゆや)は 口伝には 小野小町が当地に来て 薬師堂にて参籠して湯浴み〈湯治〉をしたと伝えています

-

宮川神社(亀岡市宮前町宮川神尾山)〈『延喜式』神野神社〉

宮川神社(みやがわじんじゃ)は 第42代文武天皇 大宝年間(701~708)京都下賀茂神社の祭神 玉依姫命の母神゛伊賀古夜姫命゛を祭神として神野山の山上に鎭めたのが起源〈現在も下賀茂神社との関係は深く葵祭の行列に毎年宮川神社の氏子が参列奉仕します〉延喜式内社 丹波國 桑田郡 神野神社(かむのの かみのやしろ)とされます

-

山國神社(京北鳥居町宮ノ元)〈『延喜式』山國神社〉

山國神社(やまぐにじんじゃ)は 第50代垣武天皇の平安遷都(794)の際 山国の郷が 御所の大内裏造営の木材を切り出す天皇の所用地゛御杣御料地(みそまごりょうち)゛と定められて 宝亀年間(770~780)修理職が本殿を造営したと伝わります 延喜式内社 丹波國 桑田郡 山國神社(やまくにの かみのやしろ)です

-

小川月神社(亀岡市馬路町月読)〈『三代實録』小川月神『延喜式』小川月神社 名神大〉

小川月神社(おがわつきじんじゃ)は 延喜式内社 丹波國 桑田郡 小川月神社(名神大)(をかはつきの かみのやしろ)です また古記録は 伊勢の内宮・外宮が今の地に遷座される前の末社とされ 神代から当地に祀られていたと伝え 社傳によれば應仁の頃 大堰川洪水の為 社地を流失し一時廢絶したと云う 現在は狭少な神域となっています

-

樺井月神社(城陽市水主宮馬場 水主神社境内)〈『延喜式』樺井月神社(大月次新嘗)〉

樺井月神社(かばいつきじんじゃ)は 古来朝廷より四度官幣祈雨祭に預れる事が六国史に載る 延喜式内社 山城國 綴喜郡 樺井月神社(大 月次新嘗)(くわゐのつきの かみのやしろ)です 元々は綴喜郡樺井の地に鎮座するも度重なる木津川洪水の為 寛文十二年(1672)十一月に水主神社 境内に遷座したと伝わります

-

水主神社(城陽市水主宮馬場)〈『延喜式』水主社十座並大月次新嘗〉

水主神社(みずしじんじゃ)は 延喜式内社 山城國 久世郡 水主神社十座(並 大月次新嘗・就中同 水主坐天照御魂神 水主坐山背大国魂命神 二座預相嘗祭)です 祭神十座は 天照國照彦天火明櫛玉饒速日尊・天香語山命・天村雲命・天忍男命・建額赤命・建筒草命・建田背命・建諸隅命・倭得玉彦命・山脊大國魂命と伝わります

-

漆部神社〈八大神社〉(あま市甚目寺東門前)〈『延喜式』漆部神社〉

漆部神社(ぬりべじんじゃ)は 隣接する甚目寺観音の北側に漆塚があったので 延喜式内社 尾張國 海部郡 漆部神社(うるしへの かみのやしろ)の旧跡であるとの説がある式内論社です かつては甚目寺観音の鎮守社として 八大神社と称していましたが 明治時代には神仏分離 さらに昭和32年(1957)には 漆部神社と改称されました