佐比賣山神社(さひめやまじんじゃ)は 『延喜式神名帳(927年編纂)』所載の石見国 安濃郡 佐比賣山神社(さひめやまの かみのやしろ)の論社です 『出雲國風土記733 AD.』の国引き神話では くにを引き寄せた「綱」が「薗の長浜(そののながはま)」この綱を繋ぎ止めた東の杭が「佐比賣山(さひめやま)〈三瓶山〉」とされます

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

佐比賣山神社(Sahimeyama shrine)

[通称名(Common name)]

【鎮座地 (Location) 】

島根県大田市三瓶町多根イ305

[地 図 (Google Map)]

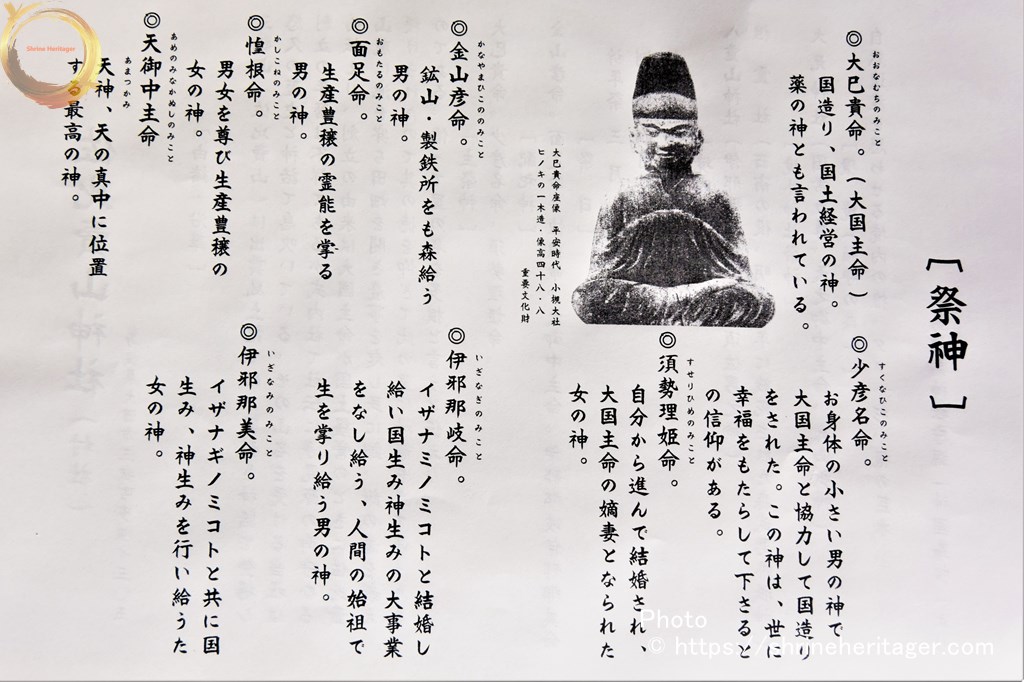

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》大已貴命(おほなむちのみこと)

少彦名命(すくなひこなのみこと)

須勢理姫命(すせりひめのみこと)

《配》金山彦命(かなやまひこのみこと)

面足命(おもたるのみこと)

惶根命(かしこねのみこと)

天御中主大神(あめりみなかぬしのみこと)

伊邪那岐命(いざなぎのみこと)

伊邪那美命(いざなみのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

【御神格 (God's great power)】(ご利益)

・五穀豊穣・産業発展

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

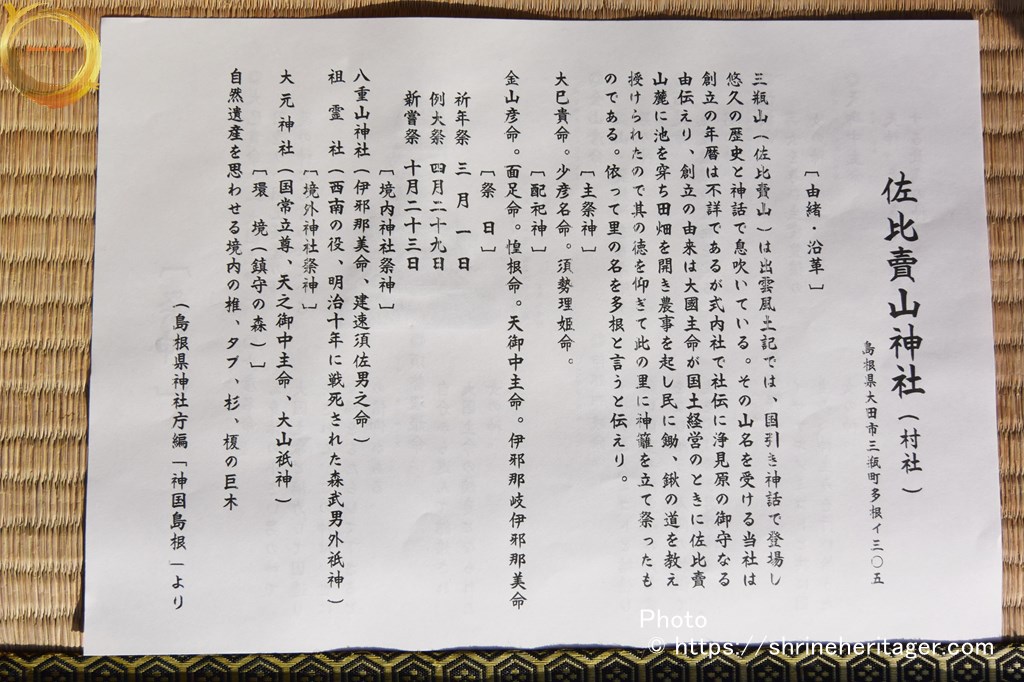

佐比賣山神社(村社)

大田市三瓶町多根イ305

[由緒・沿革]

三瓶山(さんぺいやま)=佐比賣山神社(さひめやまじんじゃ)は 出雲国風土記では国引き神話で登場し 悠久の歴史と神話で息吹いている。その山名を受ける当社は 式内社で創立の年歴は寛平三年(891)ともいわれているが資料はない。

創立の由来は 大国主命が 国工経営のときに 佐比売山々麓に池を穿ち 田畑を開き 農事を起こし 民に鋤鍬(すきくわ)の道を教え授けられたので 其の徳を仰ぎ 此の里に神籬(ひもろぎ)を立て祭ったものである。依って里の名を多根と言うと伝えり。[主祭神]

大已貴命(おほなむちのみこと)

少彦名命(すくなひこなのみこと)

須勢理姫命(すせりひめのみこと)[祭日]

祈年祭 3月吉日

例大祭 4月29日

新嘗祭 11月吉日

大元神楽 7年毎に11月(古くから継承されている)[環境]

境内社 八重山神社(やえやまじんじゃ) 祖霊社(それいしゃ)

鎮守の杜 椎・タブ・杉・榎の巨木 叶え杭(かなえくい)・哲学の小道現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

由緒

創立年代不詳。由来は、大国主命が国土経営の時に佐比売山山麓に池を穿ち、田畑を開き農事を起し民に鋤鍬の道を教え授けられたのでその徳を仰ぎて祀った。

島根県神社庁HPより

Please do not reproduce without prior permission.

【境内社 (Other deities within the precincts)】

拝殿向かって左に祀られる

・八重山神社《主》伊邪那美命(いざなみのみこと)建速須佐男之命

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿向かって右に祀られる

・祖霊社《主》西南の役 明治十年に戦死された森武男外祇神

Please do not reproduce without prior permission.

【境外社 (Related shrines outside the precincts)】

・大元神社《主》国常立尊 天御中主命 大山祇神

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

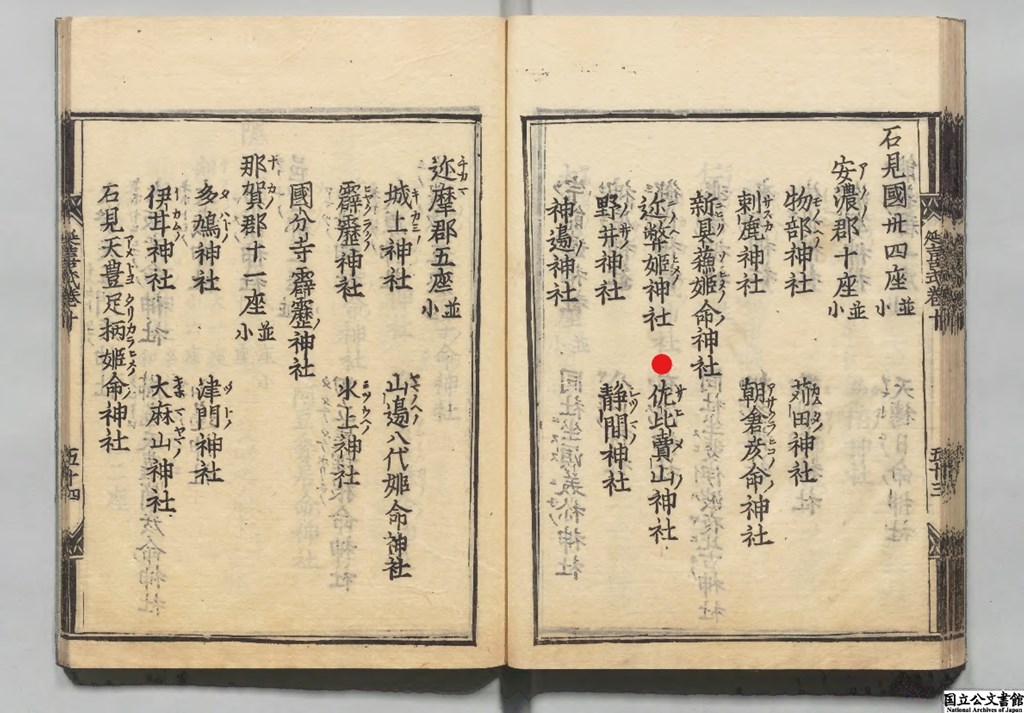

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載

(Engishiki Jimmeicho)This record was completed in December 927 AD.

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陰道 560座…大37(うち預月次新嘗1)・小523

[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)石見国 34座(並小)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)安濃郡 10座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 佐比賣山神社

[ふ り が な ](さひめやまの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Sahimeyama no kamino yashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載の

石見国 安濃郡「佐比賣山神社(さひめやまの かみのやしろ)」の論社について

三瓶山(さんべさん)の古名は「佐比賣山(さひめやま)」と云い

『出雲國風土記〈編纂733年〉』には 国引き神話の杭に見立てられた「佐比賣山(さひめやま)」として記載されています

奈良時代の二字好字令によって「三瓶山」となったと云います

三瓶山〈佐比賣山〉の山麓には 湧水が8ヶ所あり その湧水ごとに集落があって それぞれの集落に三瓶山〈佐比賣山〉を祀る神社があったと伝わっています

現在 佐比賣山神社の論社は 6つ あります

・佐比賣山神社(大田市三瓶町多根)

・佐比賣山神社(大田市鳥井町鳥井)

・高田八幡宮(大田市三瓶町池田)

〈相殿の佐比賣山神〉

・八面神社(大田市三瓶町志学)

〈式内論社 八面神社(久部)を明治39年合祀〉

・三瓶山神社(大田市三瓶町小屋原)

・本宮神社(大田市三瓶町上山)

〈本殿合祀or境内社 八面神社〉

『出雲國風土記』(いずものくにふどき)の 多禰郷(たねのさと)の条 について

石見国(いわみのくに)のすぐ隣 出雲國(いずものくに)にも 多禰郷(たねのさと)があります

『出雲國風土記733 AD.』飯石郡 多禰郷(たねのさと)の条には

「所造天下大神(あめのしたつくらししおおかみ)大穴持命(おほなもちのみこと)と 須久奈比古奈命(すくなひこなのみこと)天下を巡り行きし時 稲種(いなだね)をここに随(のこ)す 故に種(たね)という」 とあります

式内社の論社 多根神社(たねじんじゃ)が祀られています

・多根神社

スポンサーリンク

神社にお詣り(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

大田市街を流れる三瓶川を遡るように 県道30号 県道56号を南東へ進み 三瓶ダムの「さひめ湖」を過ぎ 多根神楽伝承館の辺りに案内板が出ます

Please do not reproduce without prior permission.

自然石の社号標に「佐比賣山神社」と刻字

佐比賣山神社(大田市三瓶町多根)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

広い参道があり 階段の上に鳥居が建っていて 境内にはタブノキの巨木やスタジイの老木があります

Please do not reproduce without prior permission.

階段を上がり 一礼をして鳥居をくぐり 拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

境内社にお参りをして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

神社の伝承(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

鎮座地「佐比賣山(さひめやま)〈三瓶山〉」と『出雲國風土記733 AD.』「国引き神話」について

『出雲國風土記733 AD.』に 八束水臣津努命(やつかみずおみづぬのみこと)が 出雲の国土を造る国引きをなされた「国引き神話」が記されます

この国引きに用いた「綱」が「薗の長浜(そののながはま)」になったとされています

「薗の長浜(そののながはま)」は 大社町の稲佐の浜から出雲市の長浜に渡る8kmほどの海岸砂丘地帯です

この綱を繋ぎ止めた杭が

東が「佐比賣山(さひめやま)〈三瓶山〉」

西が「火神岳(ひかみだけ)〈大山〉」とされます

因みに三瓶山の火山活動は 3600年前(縄文時代後期)まで噴火・噴煙が上がっていたそうです

近畿中国森林管理局作成の【「古記の森」再生事業『出雲の国風土記』を見つめて】の中に「国引き神話と三瓶山国有林」の図があり 非常に判り易いので転用させて頂きました

出典:近畿中国森林管理局Webサイト(https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/simane/mori-enjoy/izumonokunihudoki.html)より

Please do not reproduce without prior permission.

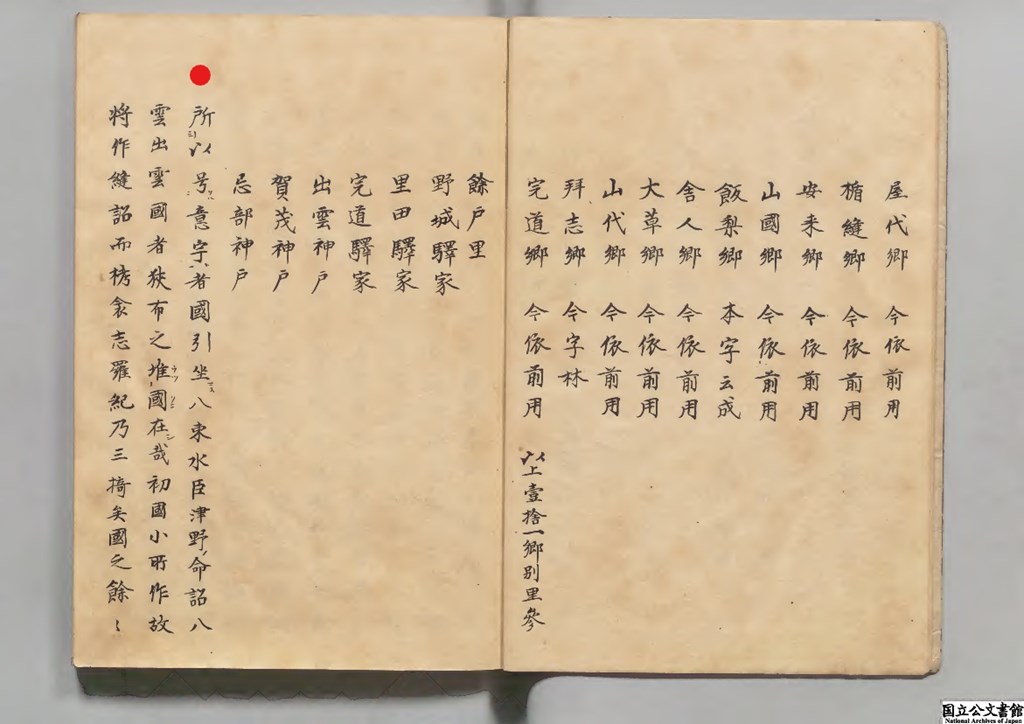

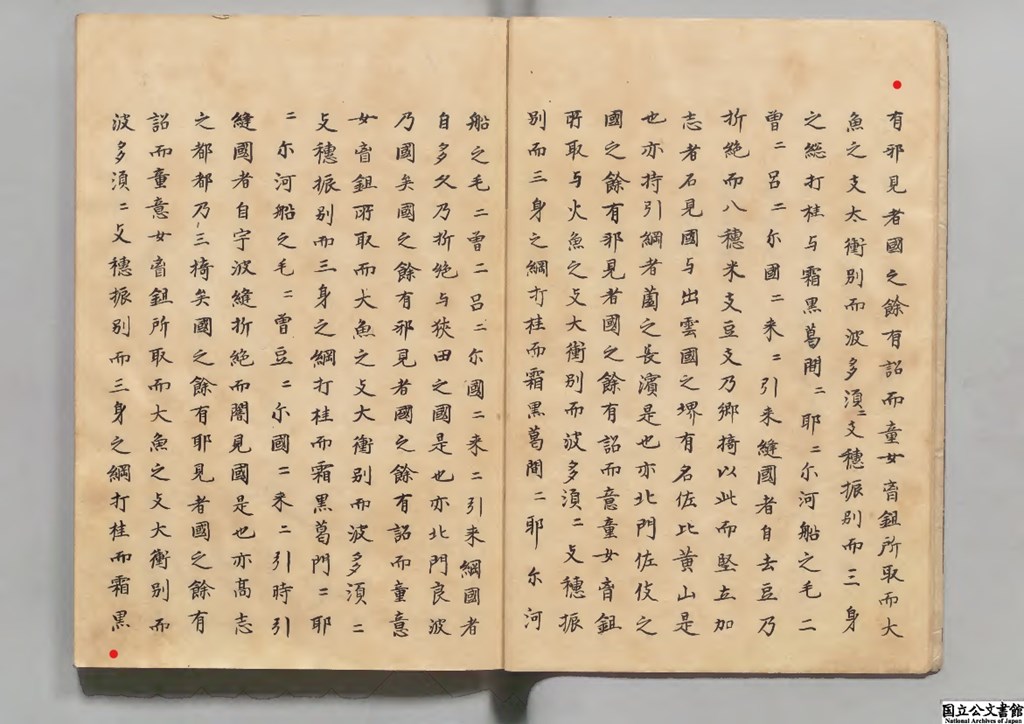

『出雲國風土記(izumo no kuni fudoki)733 AD.』意宇郡にある伝承

意宇郡の総記に 御祭神の八束水臣津野命(やつかみずおみつぬのみこと)の国引き神話が書かれていて「その引いた綱は 薗の長浜(そののながはま)」この国を堅固にと立てた杭は 石見国(いわみのくに)と出雲国との堺にある佐比賣山(さひめやま)とあります

【意訳】

意宇郡の総記

意宇と以って号するのは 国引きを坐(ましま)す八束水臣津野命(やつかみずおみつぬのみこと)が勅されるには

「八雲立つ出雲の国は 幅の狭い布のような幼い国である 初め国を小さく作った故 縫いつける作るとにしよう」と勅されて「志羅紀の三崎を 国の余りがありはしないかと見れば 国の余りがある」と勅されて 童女(おとめ)の胸のような鋤(すき)を手に取られて 大魚の鰓(さだ)を衝くように土地を断ち切り 割き離し 三本縒り(より)の強い綱を掛け 霜枯れた黒葛(つづら)を繰り寄せ 河船を引くようにそろりと「国来(くにこ)」と引き来て 縫いつけた国は 去豆の折絶(こづのおりたえ)から八穂米支豆支御埼(やほしねきづきのみさき)

そして この国を堅固にと立てた杭は 石見国(いわみのくに)と出雲国との堺にある佐比賣山(さひめやま)で またその引いた綱は 薗の長浜(そののながはま)これなり

また

「北門の佐伎之国(さきのくに)を 国の余りがありはないかと見れば 国の余りがある」と勅されて 童女の胸のような鋤を手に取られ 大魚の鰓を衝くように土地を断ち切り 割き離し 三本縒りの強い綱を掛け 霜枯れた黒葛を操り 繰り寄せ 河船を引くようにそろり「国来(くにこ)」と引き来て 縫いつけた国は 多久乃折絶(たくのおりたえ)から狭田の国(さだのくに)がこれなり

また

「北門の良波乃国(えなみのくに)を 国の余りがありはないかと見れば 国の余りがある」と勅されて 童女の胸のような鋤を手に取られ 大魚の鰓を衝くように土地を断ち切り 割き離し 三本縒りの強い綱を掛け 霜枯れた黒葛を操り 繰り寄せ 河船を引くようにそろり「国来(くにこ)」と引き来て 縫いつけた国は 宇波折絶(うはのおりたえ)から闇見国(くらみのくに)これなり

また、

「高志之津津乃三埼(こしのつつのみさき)を 国の余りがありはないかと見れば 国の余りがある」と勅されて 童女の胸のような鋤を手に取られ 大魚の鰓を衝くように土地を断ち切り 割き離し 三本縒りの強い綱を掛け 霜枯れた黒葛を操り 繰り寄せ 河船を引くようにそろり「国来(くにこ)」と引き来て 縫いつけた国は 三穂之埼(みほのさき) 持って引いた綱は 夜見島(よみしま) 繋ぎ固めた立てた抗は 伯耆国(ほうきのくに)の大神岳(おおかみのたけ)これなり

「今は国引きを終えた」と勅されて 意宇社(おうのもり)に杖を突き立て「意恵(おえ)」と勅された 故に 意宇(おう)と云う

〔意宇社というは 郡家(ぐうけ)の東北辺り 田中にある塾これなり 周り八歩ばかり その上に木が茂る〕

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブ『出雲国風土記』写本https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000003351&ID=&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブ『出雲国風土記』写本https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000003351&ID=&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブ『出雲国風土記』写本https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000003351&ID=&TYPE=&NO=画像利用

三瓶の叶え杭について

叶え杭は 国引き神話にあやかって 国引きの神様(八束水臣津野命)を御祭神とする長浜神社の「願い綱」を三瓶山裾野 大田市三瓶町多根 佐比賣山神社の3つの石柱に結び 願いを叶え 福をつなぎ止めるとされ 願掛けのスポットとして設置されています

Please do not reproduce without prior permission.

願い綱が購入できるのは 長浜神社です

・長浜神社(出雲市西園町)

佐比賣山神社(大田市三瓶町多根)の社伝によれば 多根(たね)について

「創立の由来は 大国主命が 国工経営のときに 佐比賣山(さひめやま)山麓に池を穿ち 田畑を開き 農事を起こし 民に鋤鍬(すきくわ)の道を教え授けられたので 其の徳を仰ぎ 此の里に神籬(ひもろぎ)を立て祭ったものである 依って里の名を多根(たね)と言うと伝えり」 とあります

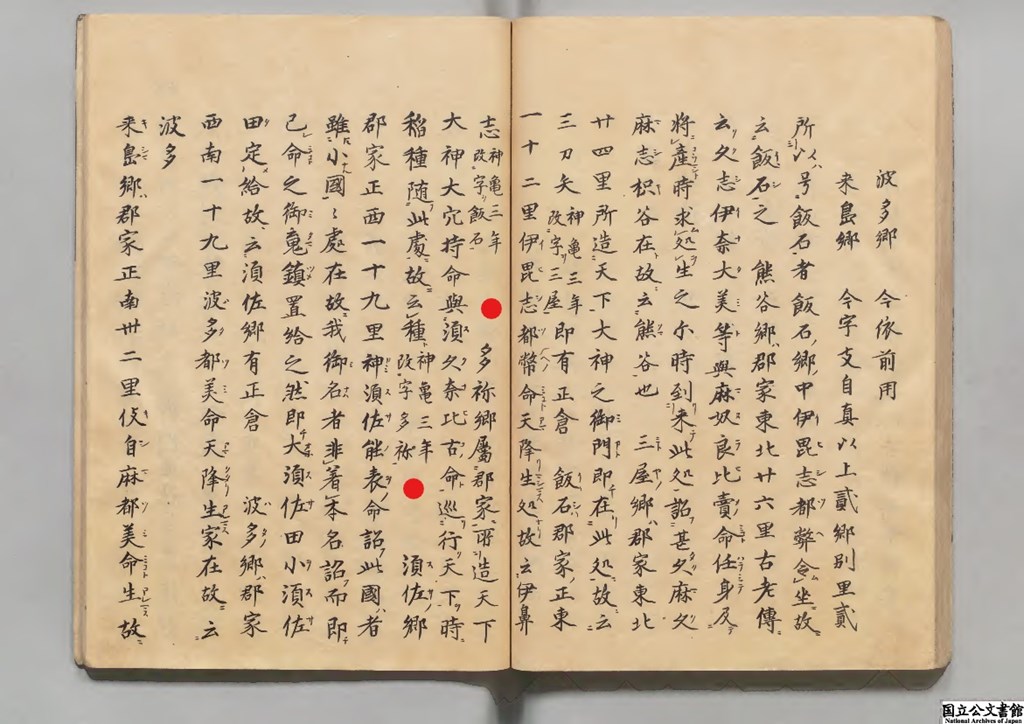

『出雲國風土記(izumo no kuni fudoki)733 AD.』にある 多称(たね)の伝承

稲作に貢献した神として 飯石郡 多禰郷の条に記されます

【意訳】

多禰郷(たねのさと)〈現 雲南市三刀屋町 掛合町多根など〉

郡家(ぐうけ)に属す

所造天下大神(あめのしたつくらししおおかみ)大穴持命(おほなもちのみこと)と須久奈比古奈命(すくなひこなのみこと)

天下を巡り行きし時 稲種(いなだね)をここに随(のこ)す故に種(たね)という

神亀三年字を多称(たね)に改む」

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブ『出雲国風土記』写本https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000003351&ID=&TYPE=&NO=画像利用

『出雲國風土記』飯石郡 多禰郷(たねのさと)には 多根神社(たねじんじゃ)が鎮座

・多根神社

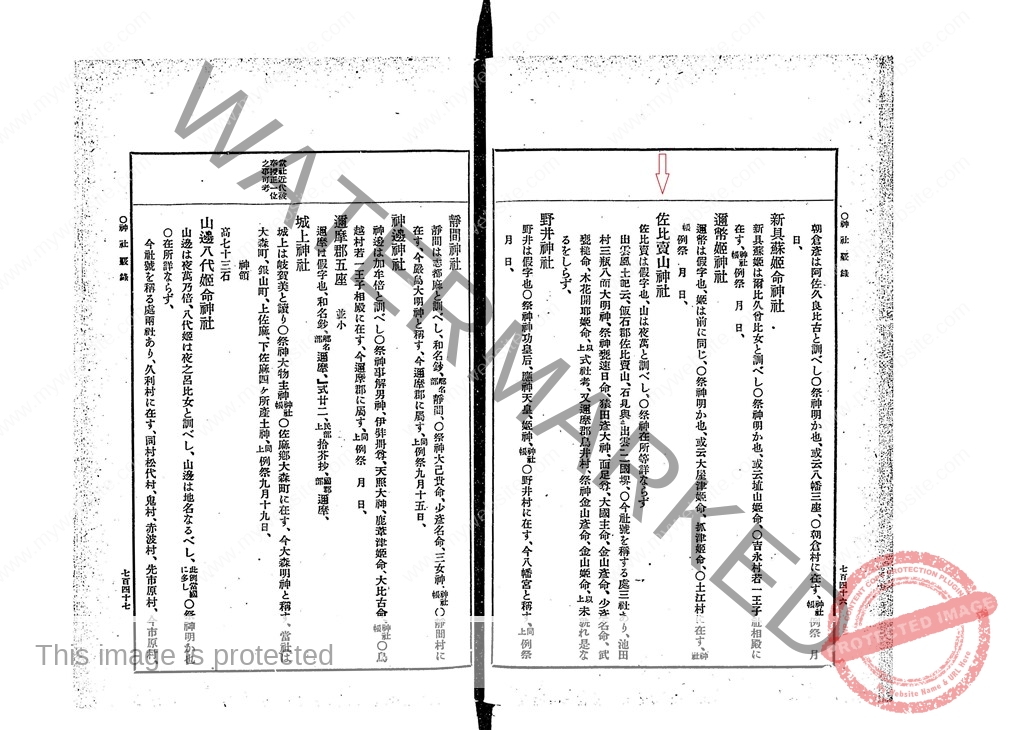

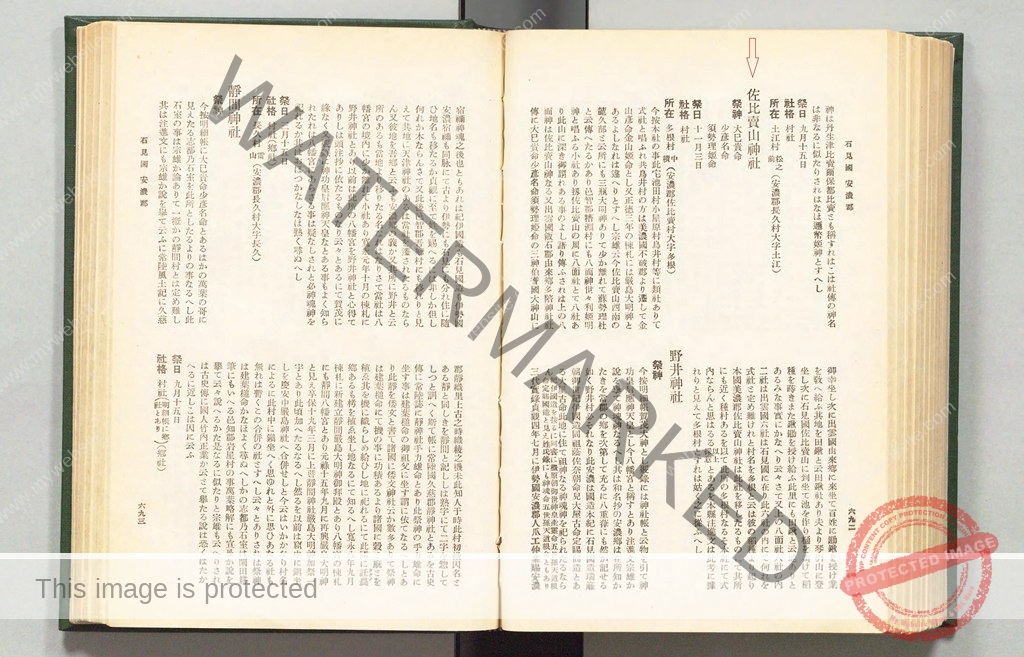

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 佐比賣山神社について ゛祭神在所詳ならず゛祭神・所在ともに不明 と記しています

その上で所在について三説ありとして

゛飯石郡佐比賣山、石見與に出雲二國堺゛〈現 佐比賣山神社(大田市三瓶町多根)〉

゛池田村 三瓶八面大明神゛〈現 高田八幡宮〈相殿の佐比賣山神〉(大田市三瓶町池田)〉

゛邇摩郡鳥井村゛〈現 佐比賣山神社(大田市鳥井町鳥井)〉

【抜粋意訳】

佐比賣山神社

佐比賣は假字也、山は夜萬と訓べし

〇祭神在所詳ならず

出雲風土配云、飯石郡佐比賣山、石見與に出雲 二國堺、

〇今社號を稱する處 三社あり、

池田村 三瓶八面大明神、祭神 饒速日命、猿田彦大神、面足尊、大國主神、金山彦命、少彦名命、武甕槌命、木花開耶姫命〔以上〕

式社考、又 邇摩郡鳥井村、祭神 金山彦命、金山姫命、〔以上〕

未孰れ是なるをしらず、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

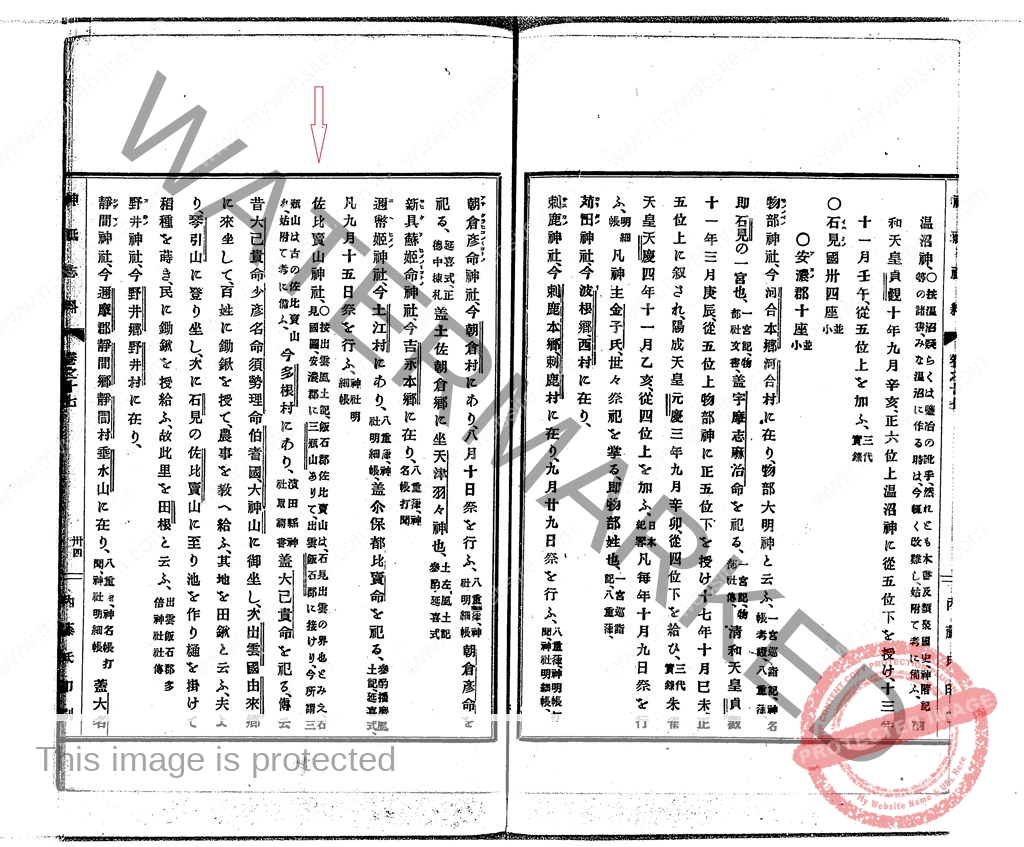

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 佐比賣山神社について 所在は゛今 多根村にあり゛〈現 佐比賣山神社(大田市三瓶町多根)〉と記しています

【抜粋意訳】

佐比賣山神社

〔〇按 出雲風土記、飯石郡 佐比賣山は、石見 出雲の界也とみえ、石見國、安濃郡に三瓶山ありて、出雲飯石郡に接けり、今所謂 三瓶山は古の佐比賣山也、姑附て考に備ふ、〕

今 多根村にあり、〔濱田縣神社取調書〕蓋 大已貴命を祀る、

傳云 昔 大已貴命 少彦名命 須勢理命 伯耆國、大神山に御坐し、次 出雲國由来郷に来坐して、百姓に鋤鍬を授て、農事を教 <給ふ、其地を田鍬と云ふ、夫より、琴引山に登り坐し、次に石見の佐比賣山に至り池を作り樋を掛けて 稲種を蒔き、民に鋤鍬を授給ふ、故此里を田根と云ふ、〔出雲飯石郡 多倍神社社傳〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第15−17巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815497

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 佐比賣山神社について 所在は゛多根村〔中積〕(安濃郡佐比賣村大字多根)゛〈現 佐比賣山神社(大田市三瓶町多根)〉と記しています

ただし゛八面社八社の内 二社は出雲國 六社は石見國に在り゛として諸説を゜挙げています

゛多根村゛〈現 佐比賣山神社(大田市三瓶町多根)〉

゛池田村゛〈現 高田八幡宮〈相殿の佐比賣山神〉(大田市三瓶町池田)〉

゛小屋原村゛〈現 三瓶山神社(大田市三瓶町小屋原)〉

゛烏井村゛〈現 佐比賣山神社(大田市鳥井町鳥井)〉

゛佐比賣山 西南の麓 久部と云所にも三瓶大明神あり゛〈現 八面神社(三瓶町志学)明治39年に合祀 久部の八面神社〉

゛邑智郡糟淵村にも八面神゛〈現 八面神社(三瓶町志学)〉

【抜粋意訳】

佐比賣山神社

祭神 大已貴命 少彦名命 須勢理姫命

祭日 十一月三日

社格 村社所在 多根村〔中積〕(安濃郡佐比賣村大字多根)

今按 本社の事 此宅池田村 小屋原村 烏井村等に類社ありて 式社と昌ふれ共

鳥井村の方は美濃國不破郡より遷して金山彦命 金山姫命とし 又 正徳三年の棟札には嚴島大明神とあるよしなれは違へりとすへし

宗雄云 今 佐比賣山 西南の麓 久部と云所にも三瓶大明神ありて少か離れて蘇勢理杜と云傳へたるかあり 邑智郡糟淵村にも八面神 世々利姫明神と唱ふる小社あり 扨 佐比賣山の周に八面社とて八社あり 此山に深き御謂れある事のよし語り傅ふ されば上の八面神は佐比賣山神なる又 出雲國飯石郡由來郷 多陪神社社傳に大已貴命 少彦名命 須勢理姫命の三神 伯耆國大神山に御幸坐し 次に出雲國由來郷に來坐て百姓に勘鍬を授け業を教へ給ふ其地を田鍬と云 田鍬社あり 夫より琴引山に登坐し 次に石見國 佐比賣山に到坐て 池を作り樋を掛けて稲種を蒔き また鍬助を授け給ふ此里にも田鍬と云地ありとある みな事實にかなへり云々

さて又 上の八面社八社の内 二社は出雲國 六社は石見國に在り 此六社の内にて何れを式社と定め難けれど 村名を多根と云は彼の稻種より起り 本國美濃郡 佐比賣山神社は此社を移したるものにて 其所にも近く種村あるを以て此所の多根村なるそ本社にて式内ならんと思はるる〔以上 採意〕とあるを本縣注進文は此考に據れりと見えて多根村とすれば姑く之に従ふへし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

佐比賣山神社(大田市三瓶町多根)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.