大田神社(おおたじんじゃ)は 鎮座の年代は不詳とされますが 賀茂に於ける最古の社とも伝わり 賀茂縣主(かものあがたぬし)の一族が移住する以前から先住の民には長寿福徳の神として祀られていたと云われます 『延喜式』〈延長5年(927)成立〉には 式内社 山城國 愛宕郡 太田神社(おほたの かみのやしろ)として所載される由緒ある古社です

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

大田神社(Ohota shrine)

【通称名(Common name)】

・古くは 恩多社(おんたしゃ)

【鎮座地 (Location) 】

京都府京都市北区上賀茂本山340

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》天鈿女命(あめのうずめのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・お能上達、延命長寿

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

・ 上賀茂神社の境外 第三摂社

【創 建 (Beginning of history)】

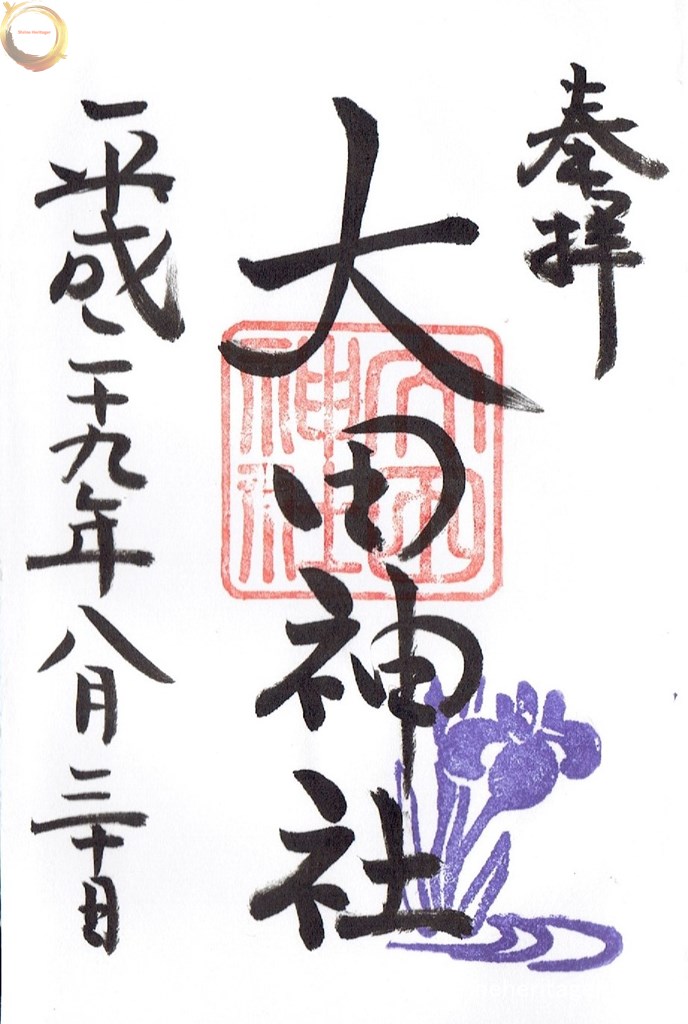

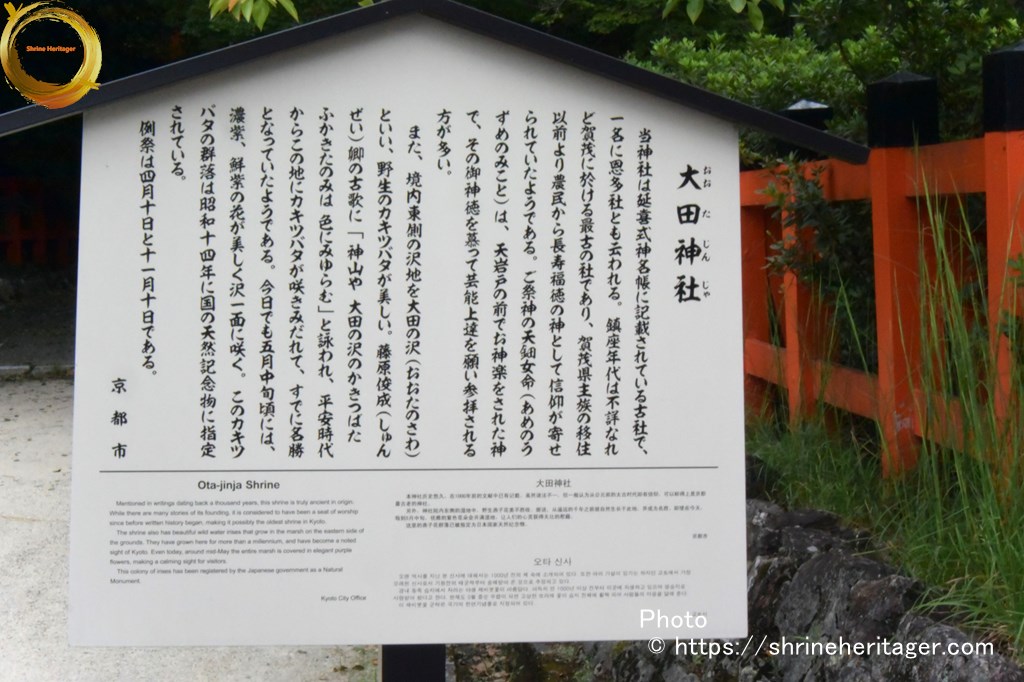

大田神社(おおたじんじゃ)

当神社は延喜式神名帳に記載されている古社で、一名に恩多社とも云われる。鎮座年代は不詳なれど賀茂に於ける最古の社であり、賀茂県主族の移住以前より農民から長寿福徳の神として信仰が寄せられていたようである。ご祭神の天鈿女命(あめのうずめのみこと)は、天岩戸の前でお神楽をされた神で、その御神徳を慕って芸能上達を願い参拝される方が多い。

また、境内東側の沢地を大田の沢(おおたのさわ)といい、野生のカキツバタが美しい。藤原俊成(しゅんぜい)卿の古歌に「神山や 大田の沢のかきつばた ふかきたのみは 色にみゆらむ」と詠われ、平安時代からこの地にカキツバタが咲きみだれて、すでに名勝となっていたようである。今日でも五月中旬頃には、濃紫、鮮紫の花が美しく沢一面に咲く。このカキツバタの群落は昭和十四年に国の天然記念物に指定されている。

例祭は四月十日と十一月十日である。

京都市

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

賀茂別雷神社 第三摂社 式内 大田神社

御祭神

天鈿女命 一柱一座

末 社 白鬚社

東側に鎮座

御祭神 猿田彦命 一柱一座末 社 百大夫社

西側に鎮座

御祭神 船玉神 一柱一座御事歴

大田神は 一に恩多神といひ、天鈿女命を祀る。賀茂に於ける最古の神社で 古来 長寿福徳の神としての信仰がある。賀茂別雷神社の御鎮座以来 攝社として尊信を捧げてゐる。延喜式内の古社である。保安元年二月廾六日鳥羽天皇の本宮行幸の際、始めて官幣に預り、その後度々この事が行はれた。近世以来 宮家その他貴顯の信仰篤く、眷護成とて御神の眷族となって寿命長久を希ふ儀が行われる。

例 祭

四月十一月十日

正五九月の各十日 御内儀祈願祭

例月十日夜、里神樂奉奏末社御事歴

猿田彦神 は天孫降臨に際し、御前を承られた神、道路安全の御神徳が高い。

船玉 神 は船霊神である。航海魚漁守護の神、又岐神、道祖神として崇められ道路の安全をも司り給ふ。総合御神徳

大田神を中心とする以上三柱の神は、末社福徳神を加へて、何れも福神としての高き御神徳を有たせられる。これ等四柱の神を以って、所謂大田神社が形造られるので、四神不可離の関係に立たせられてゐる。されば、大田神といへばこれ等四柱の神神を総括した神として崇め奉るのが本㫖である。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・社殿

Please do not reproduce without prior permission.

・〈上賀茂神社の境外末社〉白鬚神社 (大田神社境内社)

《主》猿田彦神

御神徳 導き、老後安泰

Please do not reproduce without prior permission.

・〈上賀茂神社の境外末社〉百大夫神社(大田神社境内社)

《主》船玉神

御神徳 航海安全、喉の神

Please do not reproduce without prior permission.

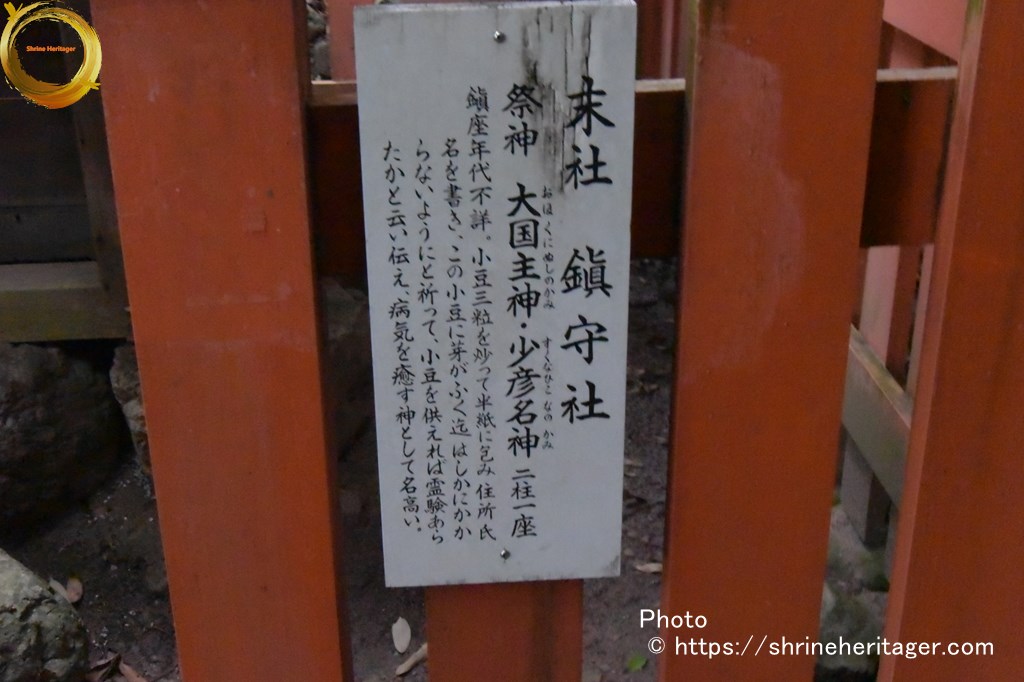

・〈上賀茂神社の境外末社〉鎮守神社(大田神社境内社)

《主》大國主神、少彦名神

御神徳 氏子の守護神、目の神

Please do not reproduce without prior permission.

末社 鎮守社

祭神

大国主神・少彦名神 二柱一座

鎮座年代不詳、小豆三粒を炒って半紙に包み住所氏名を書き、この小豆に芽がふく迄はしかにかからないようにと祈って、小豆を供えれば霊験あらたかと云い伝え、病気を癒す神として名高い。

案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・〈上賀茂神社の境外末社〉福徳神社 (大田神社参道入口前)

《主》福徳神

御神徳 幸福の神、足腰の神

Please do not reproduce without prior permission.

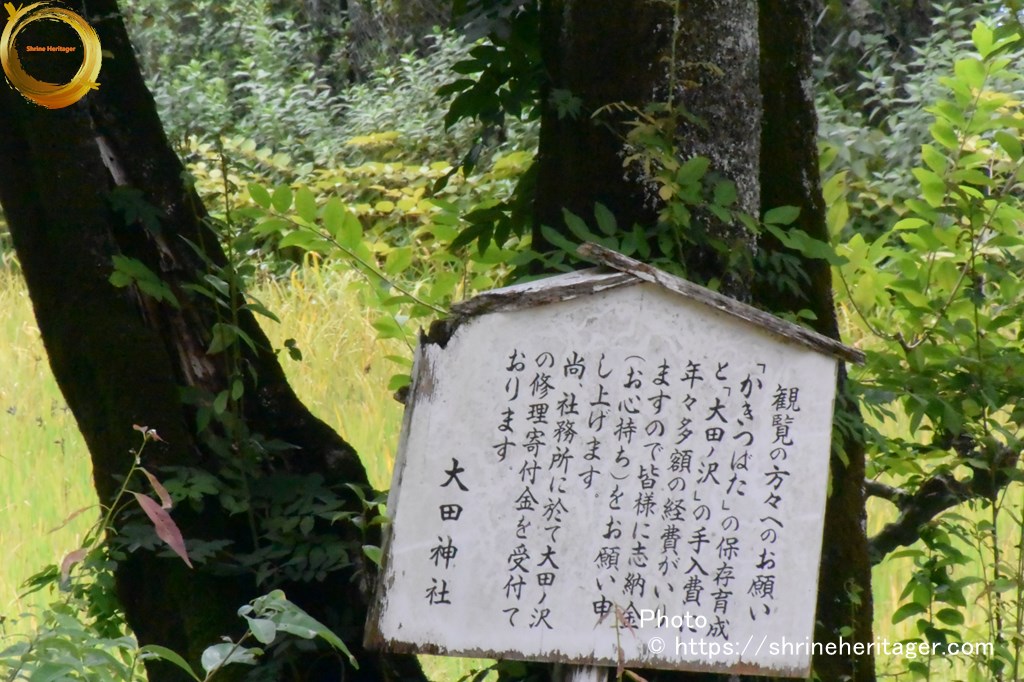

・大田の沢〈境内の東側にある池〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・蛇の枕(じゃのまくら)

Please do not reproduce without prior permission.

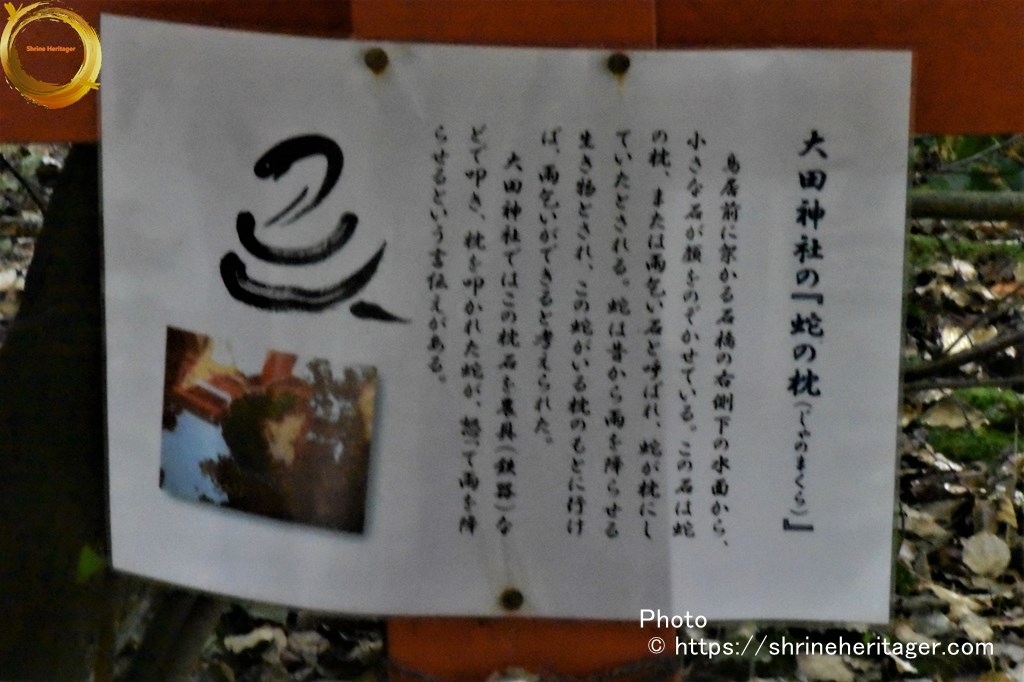

大田神社の『蛇の枕(じゃのまくら)』

鳥居前に架かる石橋の右側下の水面から、小さな石が顔をのぞかせている。この石は 蛇の枕、または雨乞い石と呼ばれ、蛇が枕にしていたとされる。蛇は昔から雨を降らせる生き物とされ、この蛇がいる枕のもとに行けば、雨乞いができると考えられた。

太田神社では、この枕石を農具などで叩き、枕を叩かれた蛇が怒って雨を降らせるという言伝えがある。

現地説明文より

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・藤木神社 (上賀茂神社 一の鳥居と大田神社の中間辺り)

《主》瀬織津姫神

御神徳 祓い神、家運隆昌

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

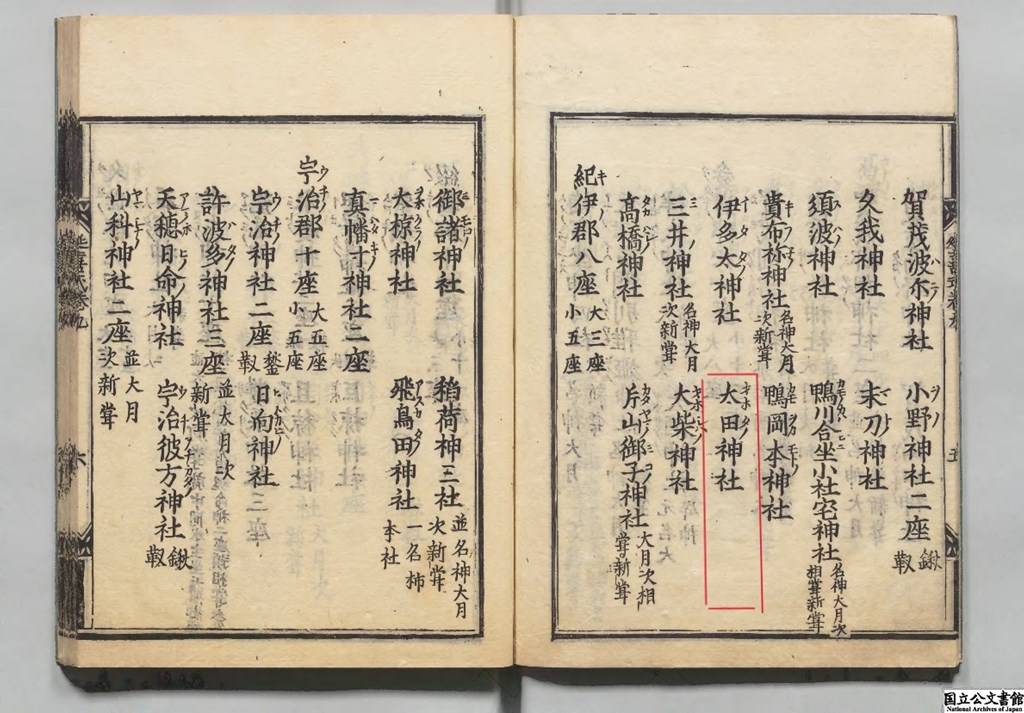

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)畿内 658座…大(預月次新嘗)231(うち預相嘗71)・小427[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)山城國 122座(大53座(並月次新嘗・就中11座預相嘗祭)・小69座(並官幣))

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)愛宕郡 21座(大8座・小13座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 太田神社

[ふ り が な ](おほたの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Ohota no kaminoyashiro)

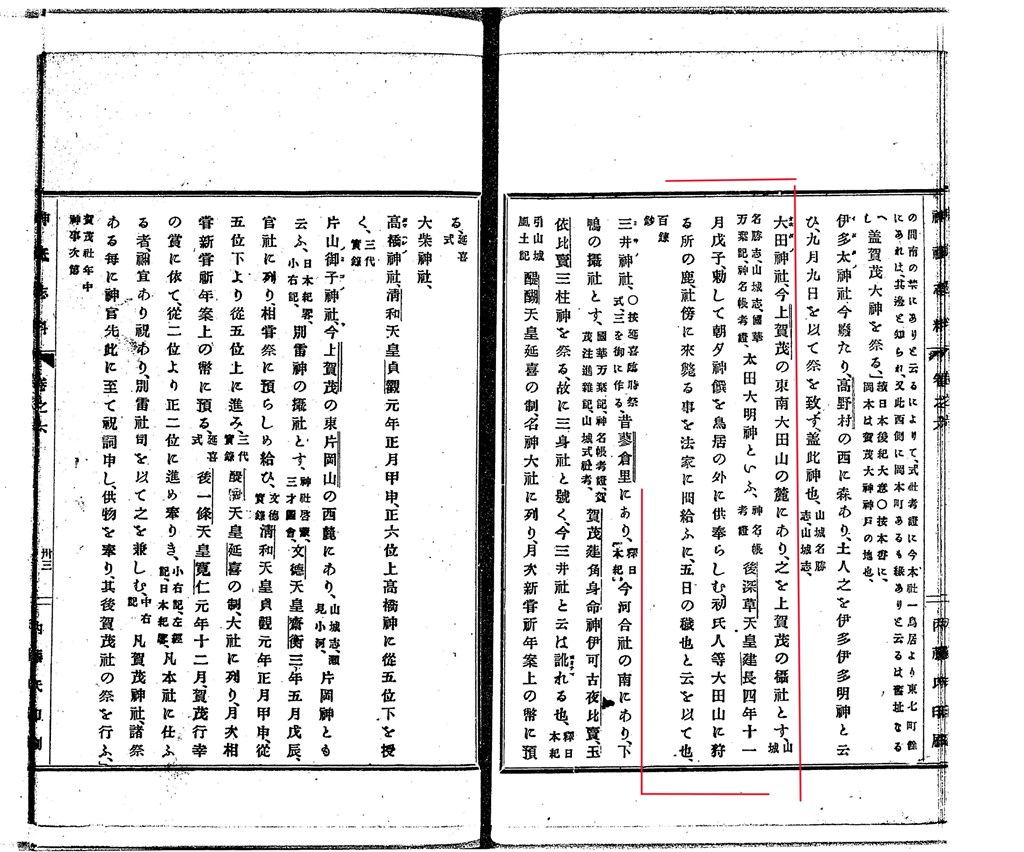

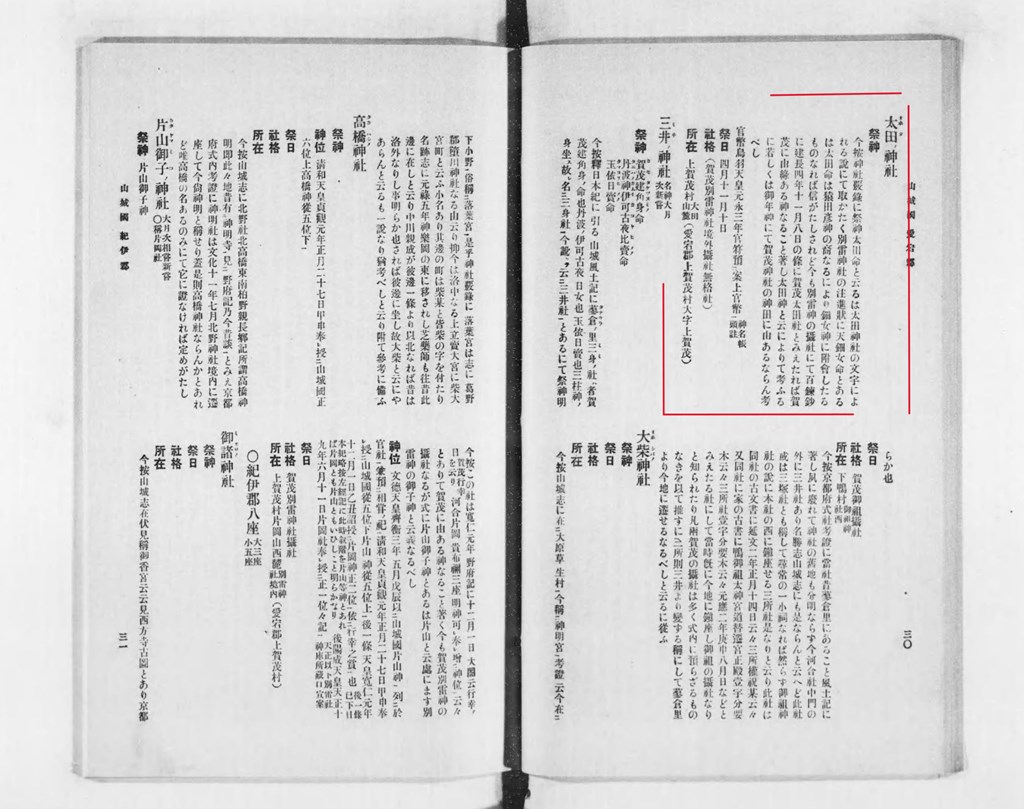

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社にある゛太田神社/大田神社゛の論社について

延喜式内社 山城國 愛宕郡 太田神社(おほたの かみのやしろ)の論社

・大田神社(京都市北区上賀茂本山)

延喜式内社 摂津國 島下郡 太田神社(鍬靫)(おほたの かみのやしろ)の論社

・太田神社(茨木市太田)

延喜式内社 近江國 高島郡 大田神社(おほたの かみのやしろ)の論社

・大田神社(高島市新旭町太田)

・太田神社(高島市安曇川町青柳)〈日吉神社の飛地境内〉

・海津天神社(高島市マキノ町海津)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

賀茂別雷神社〈上賀茂神社〉から東へ約650m程度 徒歩10分程度で太田神社に着きます

上賀茂神社の社頭へと 東のから流れている清流は゛明神川゛を遡るように進むことになります

この街並みは 社家町と云われています

Please do not reproduce without prior permission.

社家町とは

上賀茂神社に代々仕えてきた世襲制の家柄で 「賀茂県主(あがたぬし)」を名乗る一族が奉仕してきました 神主などを務めた七家は「賀茂七家」と云います

社家町の町並みは 室町時代頃に造られた云い 17世紀後半には人口2,800人余りの大きな門前集落が形成されていたそうです

屋敷は 上賀茂神社の鳥居よりも高くならないように決まりがあって 平屋や低めの2階建てされたと云い 敷地は土塀に囲まれているので通りからは屋敷全体を見れません

Please do not reproduce without prior permission.

途中 明神川が南東へと流れを変える辺りに 上賀茂神社の末社・藤木社が祀られます 社殿の後方に見えるクスノキは樹齢約500年と言われる巨木で 社家町のシンボル的な存在となっています

Please do not reproduce without prior permission.

大田神社の参道入口前には

福徳神社〈上賀茂神社 境外末社〉

が 東を向いて祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

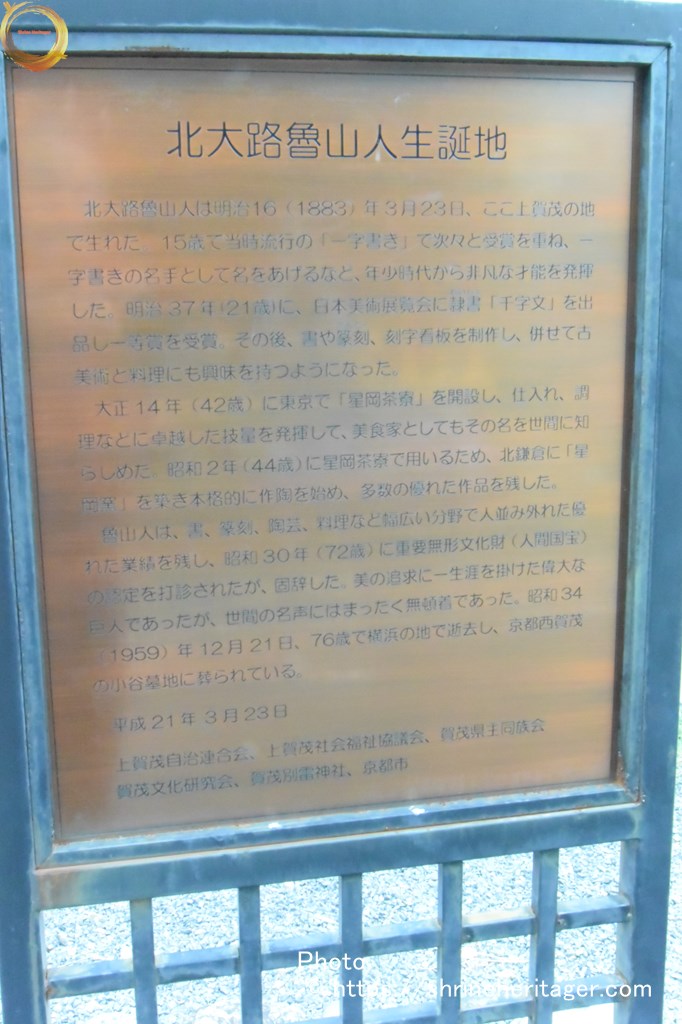

この福徳神社の社の裏手には

北大路魯山人生誕地の碑文が建っています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

北大路魯山人 生誕地

北大路魯山人は明治16(1883)年3月23日、ここ上賀茂の地で生れた。15歳で当時流行の「一字書き」で次々と受賞を重ね、一字書きの名手として名をあげるなど、少年時代から非凡な才能を発揮した。明治37年(21歳)に、日本美術展覧会に隷書「千字文」を出品し一等賞を受賞。その後、書や篆刻、刻字看板を制作し、併せて古美術と料理にも興味をもつようになった。

大正14年(42歳)に東京で「星岡茶寮」を開設し、仕入れ、調理などに卓越した技量を発揮して、美食家としてもその名を世間に知らしめた。昭和2年(44歳)に星岡茶寮で用いるため、北鎌倉に「星岡窯を築き本格的に作陶を始め、多数の優れた作品を残した。

魯山人は、書、篆刻、陶芸、料理など幅広い分野で人並み外れた優れた業績を残し、昭和30年(72歳)に重要無形文化財(人間国宝)の認定を打診されたが、固辞した。美の追求に一生涯を掛けた偉大な巨人であったが、世間の名声にはまったく無頓着であった。昭和34(1959)年12月21日、76歳で横浜の地で逝去し、京都西賀茂の小谷墓地に葬られている。

平成21年3月23日

上賀茂自治連合会、上賀茂社会福祉協議会、賀茂県主同族会

賀茂文化研究会、賀茂別雷神社、京都市

現地案内碑文より

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

大田神社(京都市北区上賀茂本山)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

社頭の社号標には゛大田神社゛と刻字されています

Please do not reproduce without prior permission.

南向きに朱鳥居が建っています 一礼をしてから くぐり抜けます

Please do not reproduce without prior permission.

参道を進みます

Please do not reproduce without prior permission.

途中 参道の左(西側)に 二社の境内社が並んで祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

手前には

゛百大夫社゛

Please do not reproduce without prior permission.

奥側には

゛鎮守社゛

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

拝殿の手前に境内社゛白鬚神社゛が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

ちょうど社殿の修復の最中でしたので 工事シートで覆われていますが

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をしてから 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

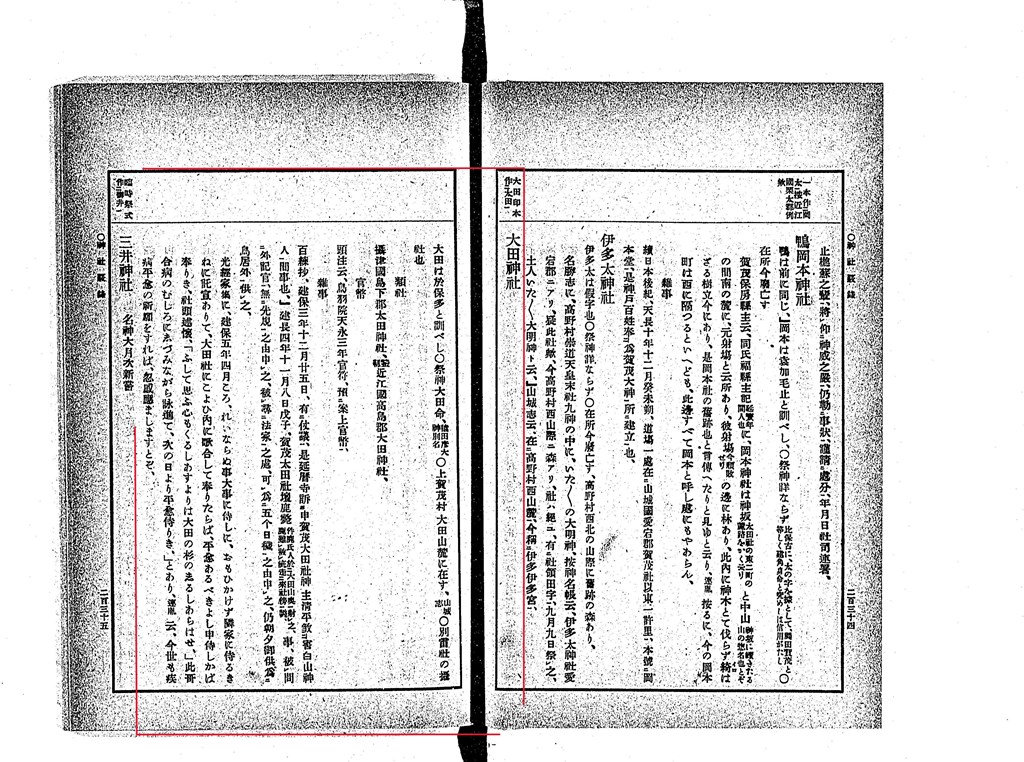

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 大田神社について 所在は゛上賀茂村大田山麓に在す、別雷社の摂社也゛〈現 大田神社(京都市北区上賀茂本山)〈上賀茂神社 境外摂社〉〉と記しています

【抜粋意訳】

大田神社

大田は 於保多と訓べし

○祭神 大田命、〔猿田彦大神別名〕

○上賀茂村大田山麓に在す、〔山城志〕

○別雷社の摂社也類社

摂津国 島下郡 太田神社、〔鍬靫〕

近江國 高島郡 大田神社、官幣

頭注云、鳥羽院天永三年官符、預ニ案上官幣、雑事

百練抄、建保三年十二月二十五日、有ニ杖議、是延暦寺訴ニ申賀茂大田社 神主清平敦ニ害白山神人間事也、」

建長四年十一月八日戊子、賀茂太田社壇鹿斃〔件鹿氏人於大田山奥射之、鹿雖被疵走來社傍斃、〕事、被問ニ外記官、無ニ先規之由申之、被尋ニ法家之處、可為ニ五个日穢之由申之、仍朝夕御供為ニ鳥居外供之、光継家集に、建保五年(1217)四月ころ、れいならぬ事大事に侍しに、おもひかけず隣家に侍るきねに託宣ありて、大田社にこよひ内に歌合して奉りたらば、平愈あるべきよし申侍しかば奉りき、社頭述懐、「ふして思ふ心もくるしあすよりは大田の杉の志るしあらはせ、」此歌合病のむしろに志づみながら詠進て、次の日より平愈侍りき、」とあり、

〔連胤〕云、今世も疾病平愈の祈願をすれば、忽威應まします、とぞ、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 大田神社について 所在は゛今 上賀茂の東南 太田山の麓にあり、之を上賀茂の摂社とす、゛〈現 大田神社(京都市北区上賀茂本山)〈上賀茂神社 境外摂社〉〉と記しています

【抜粋意訳】

大田(オホタノ)神社

今 上賀茂の東南 太田山の麓にあり、之を上賀茂の摂社とす、〔山城名勝志、山城志、國華万葉記、神名帳考証、〕

太田大明神といふ、〔神名帳考証、〕語深草天皇 建長四年十一月戊子、勅して朝夕 神饌を鳥居の外に供奉らしむ、初 氏人等大田山に狩る所の鹿、社傍に來斃る事を法家に間給ふに、五日の穢也と云を以て也、〔百錬鈔〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 大田神社について 所在は゛上賀茂村 太田山麓 (愛宕郡上賀茂村大字上賀茂)゛〈現 大田神社(京都市北区上賀茂本山)〈上賀茂神社 境外摂社〉〉と記しています

祭神について 考証を重ねていますが 結論は出ない様です

【抜粋意訳】

太田(オホタノ)神社

祭神

今按 神社覈録に祭神 太田命と云るは太田神社の文字によれる説にて取かたく 別雷神社の注進狀に天細女命とあるは 太田命は猿田彦神の裔なるにより細女神に附會したるものなれば信がたし されど今も別雷神の摂社にて百錬鈔に建長四年十一月八日の條に賀茂太田社とみえたれば 賀茂に由縁ある神なること著し 太田神と云によりて 考ふるに もしくは御年神にて賀茂神社の神田に由あるならん考べし官幣

鳥羽天皇 元永三年官符預ニ案上官幣〔神名帳頭注〕祭日

四月十一月十日社格

(賀茂別雷神社境外摂社 無格社)所在

上賀茂村 太田山麓 (愛宕郡上賀茂村大字上賀茂)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

大田神社(京都市北区上賀茂本山)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

・賀茂山口神社〈上賀茂神社の摂社〉は 賀茂別雷神社(京都市北区上賀茂本山)の境内に鎮座します

・賀茂別雷神社〈上賀茂神社〉(京都市)

賀茂別雷神社〈上賀茂神社〉の境内・境外・摂社・末社についての詳細は

賀茂別雷神社〈上賀茂神社〉(京都市北区上賀茂本山)の摂社・末社について