村山浅間神社(むらやませんげんじんじゃ)は 富士山 村山登山道の起点となった場所で かつては 富士山興法寺(ふじさんこうほうじ)と呼ばれ 富士山信仰の修験者の修行の場でした 現在も境内には神仏習合の名残りとして浅間神社とともに冨士山興法寺大日堂が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

村山浅間神社(Murayama sengen shrine)

[通称名(Common name)]

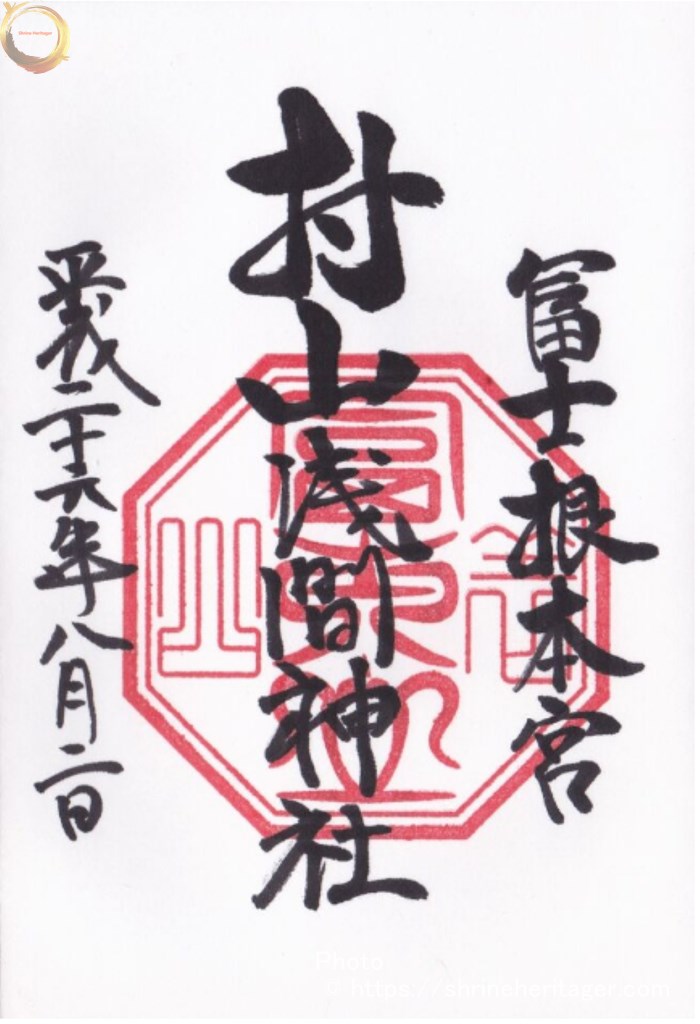

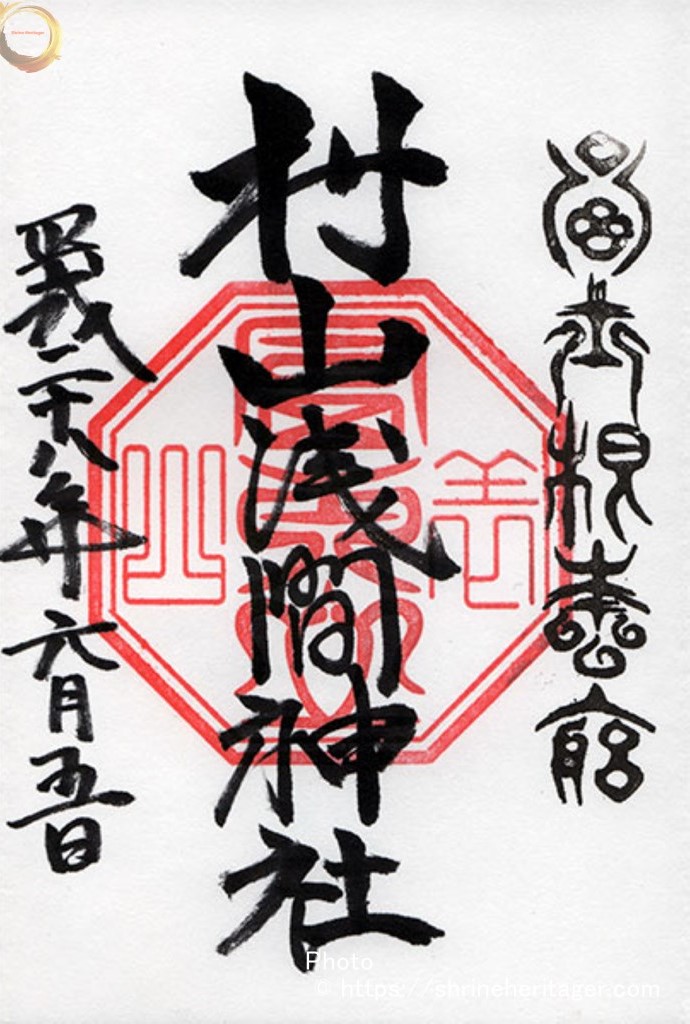

冨士根本宮(ふじこんぽんぐう)

【鎮座地 (Location) 】

静岡県富士宮市村山1151

[地 図 (Google Map)]

【御祭神 (God's name to pray)】

【浅間大菩薩】〈大日如来〉

“赫夜姫”《主》木花佐久夜毘売命(このはなさくやひめのみこと)

【三嶋大明神】〈寶生如来〉

《配》大山祇命(おおやまつみのみこと)

【箱根大権現】〈文殊菩薩〉

《配》彦火火出見命(ひこほほでみのみこと)

【伊豆大権現】〈観世音菩薩〉

《配》瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)

【伊勢大神宮】〈大日如来〉

《配》大日霊貴尊(おおひるめむちのみこと)

【熊野三所大権現】〈阿弥陀如来〉・速玉男〈薬師如来〉事解男〈観世音菩薩〉

《配》伊邪那岐命(いざなぎのみこと)

【白山妙理大権現】〈釈迦如来〉・菊理姫〈千手観音菩薩〉

《配》伊邪那美命(いざなみのみこと)

※浅間神社は 神仏分離によって境内社富士浅間七社を相殿として造営

中座に木花開耶姫

左座に大山祗命・彦火々出見命・瓊々杵命

右座に大日霊貴(天照大神)・伊弉諾尊・伊弉冉尊を祀る

【御神格 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・富士山 世界文化遺産 構成資産

【創 建 (Beginning of history)】

構成資産 No.4 村山浅間神社 むらやませんげんじんじゃ

概要

村山は、富士山における修験道の中心地であり、明治時代の廃仏毀釈運動により廃されるまで、興法寺という寺院があった。鎌倉時代には、末代上人に関連する修行者により寺院が成立したと考えられ、村山には正嘉3年(1259)の銘がある大日如来坐像が伝わっている。文明18年(1486)には聖護院門跡道興の来訪があり、この頃には本山派に加わるようになったと考えられる。戦国時代初めには、今川氏の庇護を受け、修験者や道者が集まり、周辺には坊が建ち並んでいたと考えられている。16世紀作とされる「絹本著色富士曼荼羅図」には、興法寺で諸堂を礼拝したり垢離をとったりする道者の姿が見える。

また、興法寺周辺(元村山集落)は周囲の集落より一段高い場所に位置し、戦国時代には東西の見附で出入りを取り締まっていた。近世には、村山三坊(池西坊・辻之坊・大鏡坊)が興法寺や集落とともに、大宮・村山口登拝道や山頂の大日堂を管理した。近世の村山は、興法寺を中心とする、修験者や門前百姓の住む修験集落だった。登山期には、三坊の免許を受けた各地(主に富士川以西畿内まで)の先達が、道者を連れて村山を訪れた。また、元禄年間に、幕府の寄進を受け、現在の境内の基礎が整えられたと考えられている。

明治初年の神仏分離令により、三坊の修験者は還俗し、興法寺は廃され、興法寺の中心的堂社であった浅間神社と大日堂は分離された。また、大棟梁(だいとうりょう)権現社(ごんげんしゃ)は廃され場所を変え高嶺総鎮守として祀られた。

明治39年(1906)の登山新道の開削により、登山道から外れた。

なお、修験道は明治5年(1872)に禁止されたが、村山の法印(ほうえん)(修験者)の活動は1940年代まで続けられた。富士宮市役所HPより

http://www.city.fujinomiya.lg.jp/fujisan/llti2b0000001lrf.html

【由 緒 (History)】

世界遺産 富士山

信仰の対象と芸術の源泉”富士山-信仰の対象と芸術の源泉”は、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」の世界遺産一覧表に登録されています。

2013年6月26日登録人々は噴火を繰り返す富士山を神が宿る山として恐れ敬うとともに、美しく雄大な富士山を詩歌や絵画に描いてきました。

このような「信仰の対象」と「芸術の源泉」としての文化的価値をもつ富士山は、全人類共通の保護すべき宝として、2013年6月26日、世界遺産に登録されました。

世界遺産として登録された範囲は、山そのものだけではなく、信仰や芸術に関する山麓の神社や湖・湧水地・滝・松原など25ヶ所です。

4/25

村山浅間神社

Murayama Sengen-Jinja Shrine富士山における修験道の中心地として19世紀後半までは興法寺(こうほうじ)と呼ばれていました。富士山本宮浅間大社とともに大宮・村山口登山道の起点となりました。古代から近代(現代)に至る山岳信仰のあり方を考える上で重要なことから、八合目以上の山頂部、登山道等とともに史跡に指定されています。

現地 世界遺産案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【境内社 (Other deities within the precincts)】

・冨士山興法寺大日堂

明治初年まで存在した興法寺(こうほうじ)の中心的な建造物で、部材の状況や絵洋彫刻の特徴などから江戸末期の建造と考えられ、江戸時代の建造物としては現存する唯一のものである。建物内には、木造大日如来坐像や役行者(えんのぎょうじゃ)像が祀られ、柱には富士峰修行の打札が残り、かつての修験信仰の面影を強く伝えている。

※「大日堂」から「冨士山興法寺大日堂」に名称が変更されました(平成25年8月)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

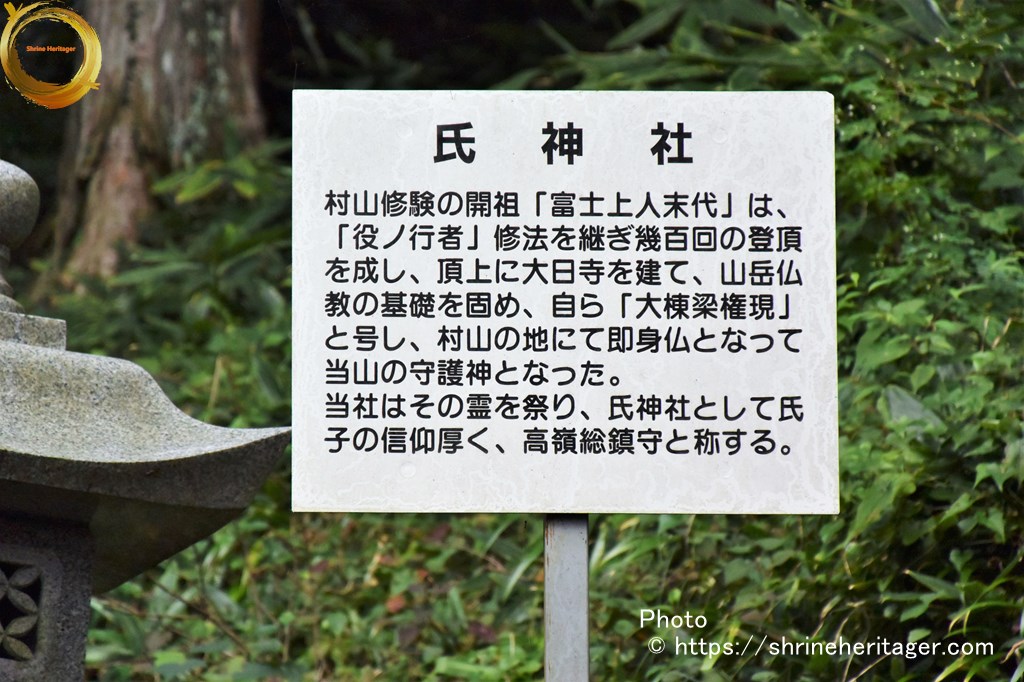

・高根總鎮守(たかねそうちんじゅ)〈高嶺総鎮守〉(大棟梁権現社)

【大棟梁権現】〈十一面観音菩薩〉

《主》大己貴命 ⇒元々は 末代上人(富士上人)

明治初年の神仏分離令により 興法寺は廃され 興法寺の中心的堂社であった浅間神社と大日堂は分離された また 大棟梁権現社(だいとうりょう ごんげんしゃ)は廃され 場所を変え高嶺総鎮守として祀られた

Please do not reproduce without prior permission.

氏神社

村山修験の開祖「富士上人末代」は、「役ノ行者」修法を継ぎ幾百回の登頂を成し、頂上に大日寺を建て、山岳仏教の基礎を固め、自ら「大棟梁権現」と号し、村山の地にて即身仏となって当山の守護神となった。

当社はその霊を祭り、氏神社として氏子の信仰厚く、高嶺総鎮守と称する。現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・御神木〈村山浅間神社の大スギ〉

村山浅間神社の大スギ

県 指 定 天然記念物

指定年月日 昭和三十一年五月二十四

樹 高 四十七メートル

目通り 九.九メートル

樹 齢 推定一〇〇〇年村山浅間神社の御神木と称される巨木である。樹勢は盛んであるが、中心部に高さ八メートルにおよぶ大きな空洞があり、そのためか近年南側の枝に衰えがみえてきた。

境内の多くの杉の中で最大のもで、いつの頃か、だれかれとなく大スギと呼ばれ、親しまれている。静岡県教育委員会 富士宮市教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【境外社 (Related shrines outside the precincts)】

村山浅間神社は かつて 富士山本宮浅間大社の元摂社でした

・富士山本宮浅間大社(富士宮市宮町)駿河国一之宮

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

村山浅間神社の創祀から現代まで

孝昭天皇2年(紀元前474)3月 富士山中腹の精水ヶ岳(御室)で創建

崇神天皇41年(前57)7月、神地・神戸を賜り

景行天皇の御世(71~130)日本武尊が 東征の時あらためて祭祀

応神天皇の御世(270~313)武内宿禰が 勅を奉じて社殿修造

大宝元年(701)役小角が 精水ヶ岳から 現在地 村山に遷座

延暦19年(800)10月 坂上田村麻呂が 勅を奉じて改修 と社伝にあります

中世になると末代上人が 富士山を修験の霊山として開く

その末代が 現境内地に堂舎を構え 以後富士山に対する神仏習合の地として発展したという 元は富士山興法寺を構成する1つであり 付属する7坊を有して多くの修験者の信仰の中心として仰がれた

江戸時代には将軍家から94石5斗の朱印領が寄せられ 手厚く保護され 社殿の修造には公家衆からの寄進があり 諸国からの修験者も集まり その勢いは浅間本宮大社と拮抗する程であったと伝わります

明治初年の修験道廃止令により 大正13年(1924)に県社に昇格したが 往時の賑わいは衰えた

平成25年(2013)6月22日 - 「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産の一部として世界文化遺産に登録

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

末代上人(まつだいじょうにん)(富士上人)について

村山浅間神社〈興法寺(こうほうじ)〉は 鎌倉時代には 末代上人に関連する修行者により寺院が成立したと考えられています

末代上人は 富士山を信仰する修行僧で 村山(現在の富士宮市村山)に寺を建立し 即身仏となって大棟梁権現(現・高根総鎮守)と号して富士山の守護神になったと伝わり

江戸時代の地誌『駿河国新風土記』には「地蔵霊験記に見へたる…大棟梁と号し此山の守護神となるといへる社 今に村山浅間の傍に大棟梁権現の社あり」このように 富士山興法寺との接点が見出されています

『六所家総合調査だより第2号』発行・編集 富士市立博物館

発行日 平成20年(2008)3月31日 富士市行政資料番号19-57 より抜粋

富士山の世界遺産の認定前の文ですが 認定に通じる 登山道と信仰の対象 浅間神社について 記されています

富士山登山口集落の民俗と宗教者 松田香代子

二、登山口集落の概要

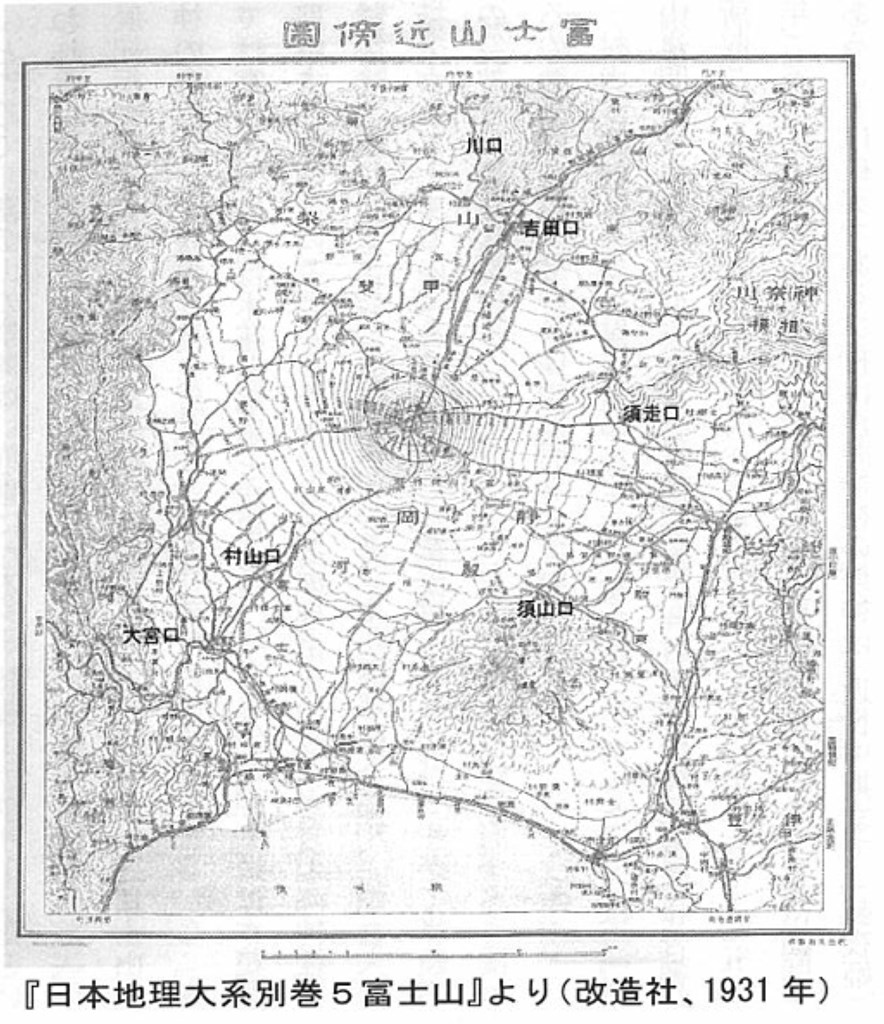

実のところ、すべての山でもいえることだが、富士山は東西南北均整のとれた姿をしているわけではない。そして、近世までに成立した六つの登山口集落 の海抜もさまざまで、地形的にも地理的にも立地条件が異っている。表口からみてみよう。

表口(大宮口)

富士宮市、海抜一二五メートルの社人町。富士山本宮浅間大社をまつる。村山口

富士宮市、海抜四七五メートル、近世は大鏡坊・池西坊・辻之坊の三坊の修験集落。村山浅間神社をまつる。須山口

裾野市、海抜七〇〇メートルの御師集落。須山浅間神杜をまつる。須走口

東郡小山町、海抜八〇〇メートルの御師集落。冨士浅間神社をまつる。吉田口

山梨県富士吉田市、海抜八九〇メートルの御師町。北口本宮冨士浅間神社をまつる。川口

山梨県富士河口湖町、海抜九〇〇メートルの御師町。河口浅間神社をまつる。このように、富士山南麓の表口と村山口はかなり低い地点にあることがわかる。

三、村山修験の富士山入峰修行

村山には昭和一〇年代までホウエンサン(法印さん)と呼ばれる修験者がいて、夏山登山期間の終了と同時に、富士山とその周辺で行をしていた。村山修験は京都聖護院末の本山派に属し、この修行を富士峰行という。その日程とコースはほぼ決まっており、簡単に記すと次のようである。

(11日間の山麓)→八月三日 五合目・北畑村→↓八月六日 須山村観音堂(五日間愛鷹山行法)→八月一〇日 景ヶ島観音・十二所権現社・三嶋明神→八月一四日 大畑熊野権現→八月一五日 沼津日吉山王社・東海道吉原宿→八月一六日村山着富士峰行を終えた法印は各地で送迎されながら下ってくる。その際、堂などに札打ちをして修法を行った証を残し、護摩を焚いて沿道の人たちの祓いをした。山の霊威を身につけたホウエンサンに跨いでもらうと一年間無病息災であると信じられ、とくに子どもだちが米や寞銭を持ってホウエンサンを待ったという。富士山で行を積み、宗教者として活動をしたことが、現在も語り継がれている貴重な話である。

四、富士山信仰と宗教者

村山修験と他の登山口の御師たちは、檀家回りや祈祷なども熱心に行った。それは、檀家帳や配布した絵札、護符などで知ることができる。北口の絵札には庚中御縁年のものが多く残る。庚申縁年というのは、六〇年に一度の庚申年に富士登山をすると三三回登ったことになる、あるいは女人登山が途中まで許される、などの特別の恩恵が得られる富士山信仰の一つである。江戸後期の庚申縁年に爆発的に登山人口が増え、引き札や絵札が大量に版行された。これらの絵札や護符を各登山口で比較すると、それぞれに特徴が見られることがわかる。

現在進行中の六所家調査では、東泉院と富士山信仰の閔わりを解明することも課題の一つである。富士郡下方浅間五社別当職という寺院でありながら、他の登山口に残るような富士山信仰の宗教活動を示す資料が今のところ見られない。また、『富士山大縁起』は伝来しているが、東泉院から発行されたお札類も他で発見されていない。これらは、東泉院の立楊をどう解釈するかという重要な鍵になると考えられるのである。

(六所家総合調査委員・愛知大学非常勤講師)

『六所家総合調査だより第2号』発行・編集 富士市立博物館

発行日 平成20年(2008)3月31日 富士市行政資料番号19-57 より抜粋

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://museum.city.fuji.shizuoka.jp/report/rokusyoke2.pdf

スポンサーリンク

神社にお詣り(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

富士宮道路の北山ICを出て R469号を東へ進み 約5.6km 車10分程度

国道沿いに 村山浅間神社駐車場があります

村山浅間神社(富士宮市村山)に参着

社号標には「富士根本宮 村山浅間神社」と刻まれています

参道の正中には 衝立が置かれて参道の脇から進むように配慮がなされています

Please do not reproduce without prior permission.

参道石段を上がり 一礼をして 鳥居をくぐります 扁額には「富士根本宮」とあります

Please do not reproduce without prior permission.

二段目の境内の更地には 手水舎があり 清めます

Please do not reproduce without prior permission.

参道石段は 石垣が組まれた もう一段上の境内へと続いています

Please do not reproduce without prior permission.

再び 鳥居が建ち その先の 拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の扁額には 梵字のような文字で「冨士根本宮」と記されています

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には 幣殿 その奥にもう一段高い社地に本殿が鎮座します

Please do not reproduce without prior permission.

社殿の向かって右側には 冨士山興法寺大日堂 が祀られていて 神仏習合の名残りが漂います

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭箱には 富士山が彫り込まれています

賽銭をおさめ 手を合わせて 祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

ちょうど 浅間神社の社殿と冨士山興法寺大日堂の中間辺り その奥に朱色の鳥居が建っています

ここが末代上人が祭られた大棟梁権現社 現・高根總鎮守(たかねそうちんじゅ)〈高嶺総鎮守〉です お参りをします

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

境内の西側には 富士山 村山口登山道の起点が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

隣に立つ 雄仁親王の碑伝木高さ7.7m、幅60cm、厚さ22cm〈新しいのでレプリカか?〉

梵字が先頭に記されていて

熊野三山検校〈天保十三年 辛丑九月廿日〉三井長吏役優婆賽正嫡富士山巡禮一身大阿闍梨聖護院二品雄仁親王 岩本坊權正観道 岩坊法印祐文 雑務法印源乙 今大路師法橋源良

と刻まれています

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

神社の伝承(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

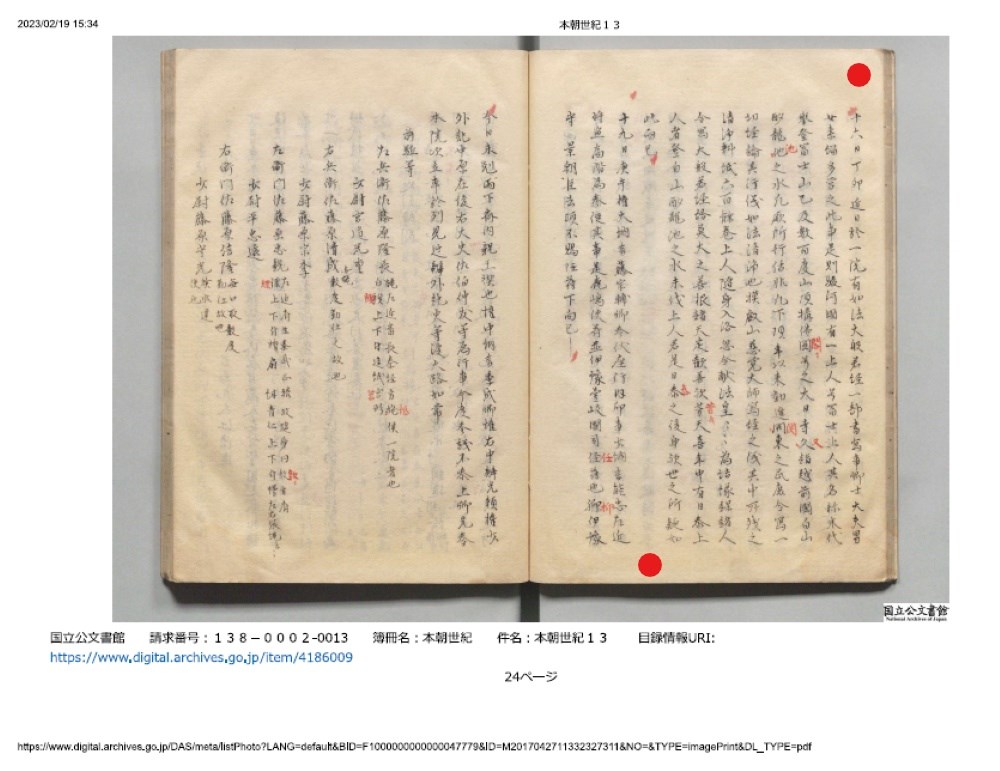

『本朝世紀(ほんちょうせいき)〈1150~1159年〉』信西(藤原通憲) 著 に記される 末代上人(まつだいじょうにん)の伝承

平安時代後期に編纂された歴史書『本朝世紀』

末代上人の経歴として 富士山に数百度登った修行僧 末代上人(まつだいじょうにん)が 山頂に現在の奥宮の前身である大日寺を建立したこと

又 近日中に如法大般若経写経会があり 一切経を奉納するために 鳥羽上皇に『大般若経』の書写を懇願したこと が記されています

【抜粋意訳】

久安5年(1149)4月16日 丁卯 の条

鳥羽上皇のもと大般若経の御書写が行われ 卿士・太夫・男女など多くの人々が参加した

これをすすめたのは 駿河国の富士上人 その名を末代(まつだい)という

彼は 富士山に数百度登った修行僧 山頂に大日寺を建立した

また 越前国白山の「龍池」の水を酌むなど非凡な力を持つ方であり

近年は 富士山に埋納する為の一切経を 比叡山の慈覚大師(円仁上人)が始められた「如法写経」に倣って書写することを関東の庶民に勧進し 残った六百余巻の料紙を携えて上洛し 鳥羽法皇に献じたので 法皇は 京の人々の結縁の為 大般若経六百巻の如法写経会を行うことにされた昔 天喜年中(1053~58) 日泰上人(にちやすじょううにん)という者が有りて 白山に登りて 龍池の水を酌む 末代上人(まつだいじょうにん)は 若しは 是れ日泰の後身か〈日泰上人の生まれ変わりではないか〉

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブ 『本朝世紀』承平05年 - 仁平03年 著者信西(藤原通憲) 写本 ,明治18年 , 修史館https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047779&ID=M2017042711332327311&TYPE=画像利用

村山浅間神社(富士宮市村山)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.