御蔭神社(みかげじんじゃ)は 太古 賀茂の大神が降臨された所〈御生山(みあれやま)〉と所伝があり 現在でも 葵祭に先立って 祭神を降臨地である御蔭山から賀茂社へ迎える御生(みあれ)神事が行われています 綏靖天皇の御代(BC581)に創建起源とされ 二つの式内社〈①出雲髙野神社②小野神社二座 鍬靫〉の論社でもあります

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

御蔭神社(Mikage shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

京都府京都市左京区上高野東山207

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》賀茂建角身命荒魂(かもたけつぬみのみこと あらみたま)

玉依媛命荒魂(たまよりひめのみこと あらみたま)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

・ 賀茂御祖神社〈下鴨神社〉境外摂社

【創 建 (Beginning of history)】

御蔭神社

この社地は、太古鴨の大神が降臨された所と伝えられているところから御生(みあれ)山と呼ばれており、東山三十六峰第二番目の山である。

さらにまた、太陽のただ射す所、即ち、御蔭(みかげ)山とも呼ばれ それに因んで社名ともなった。御祭神は、御本宮 賀茂御祖神社の御祭神の玉依媛命、賀茂建角身命、二柱の荒魂を奉祀されている。

現在の社殿は、元禄六年(一六九三)御本宮式年遷宮の際に造替された。

それまでは、現在の本宮北東の麓に鎮座されてきたが、地震等の災害に依って殿舎が埋没したため現在の地に御動座になった。天武天皇六年(六七七)、山背國司が造営したと伝えられる 賀茂神宮は、当神社であろうとの説があるとおり、この地は、古代から山背北部豪族の祭祀の中心地であり、近隣には、数々の遺跡が存在する。

毎年、賀茂祭(葵祭)に先立って五月十二日には、御蔭際(御生神事)が当神社で行われる。当日は神馬に錦蓋を飾り、神鈴を付け、鉾、太刀、弓、楯などの御神宝を捧げ持ち、社殿には阿礼(あれ)を掛ける。

数多くの供奉者は葵桂をかざし、本宮を進発した行粧は、この社に到着する。社前において、午の刻、御神霊は神馬に移御になり、御本宮に遷御になる。途中、総社における路次祭、御本宮切芝の神事が行われる。朝廷からは、阿礼料や幣が奉献されるなど鴨社創祀の祭とされてきた。

また、神馬の御神前で行われる三台塩(三台詠)を中心とする神事芸能は、わが国最古の祭儀式を伝えるものとされ、行粧もまた最古の神事列と伝えられており、葵祭と並らぶ優雅な行粧として名高く、室町時代に入ると数々の資料に登場する。

現今、道中は、交通繁雑のため、やむなく自動車列とはなったが、当神社、並びに御本宮 糺の森での神事は、古儀に依って厳粛に行われている。賀茂御祖神社

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

御蔭神社(みかげじんじゃ)

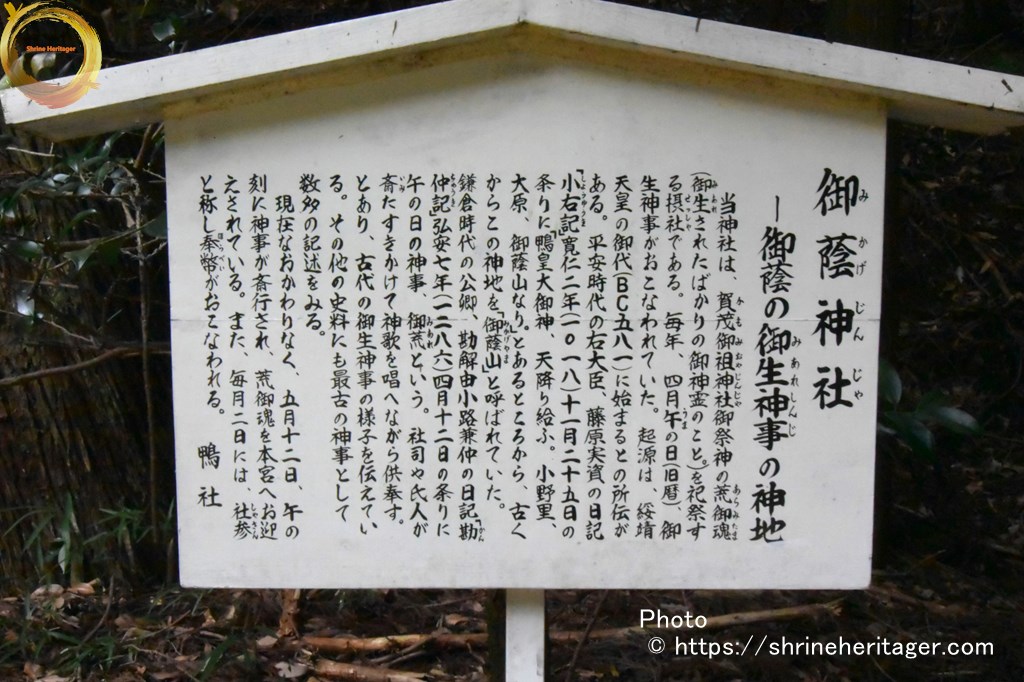

ー御蔭の御生神事(みあれしんじ)の神地

当神社は、賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)御祭神の荒御魂(あらみたま)(御生(みあれ)されたばかりの御神霊のこと。)を祀祭する摂社(せっつしゃ)である。毎年、四月午(うま)の日(旧暦)、御生神事がおこなわれていた。

起源は、綏靖天皇の御代(BC五八一)に始まるとの所伝がある。平安時代の右大臣、藤原実資の日記「小右記(しょうゆうき)」寛仁二年(一〇一八)十一月二十五日の条りに「鴨皇大御神、天降り給ふ、小野里、大原、御蔭山なり。」とあるところから、古くからこの神地を「御蔭山(みかげやま)」と呼ばれていた。鎌倉時代の公卿、勘解由小路兼仲の日記「勘仲記(かんちゅうき)」弘安七年(一二八六)四月十二日の条りに午の日の神事、御荒(みあれ)という。社司や氏人が斎(いみ)たすきかけて神歌を唱へながら供奉す。とあり、古代の御生神事の様子を伝えている。その他の史料にも最古の神事として数多の記述をみる。

現在なおかわりなく、五月十二日、午の刻に神事が斎行され、荒御魂を本宮へお迎えされている。また、毎年二日には、社参(しゃさん)と称し奉幣(ほうべい)がおこなわれる。

鴨社

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

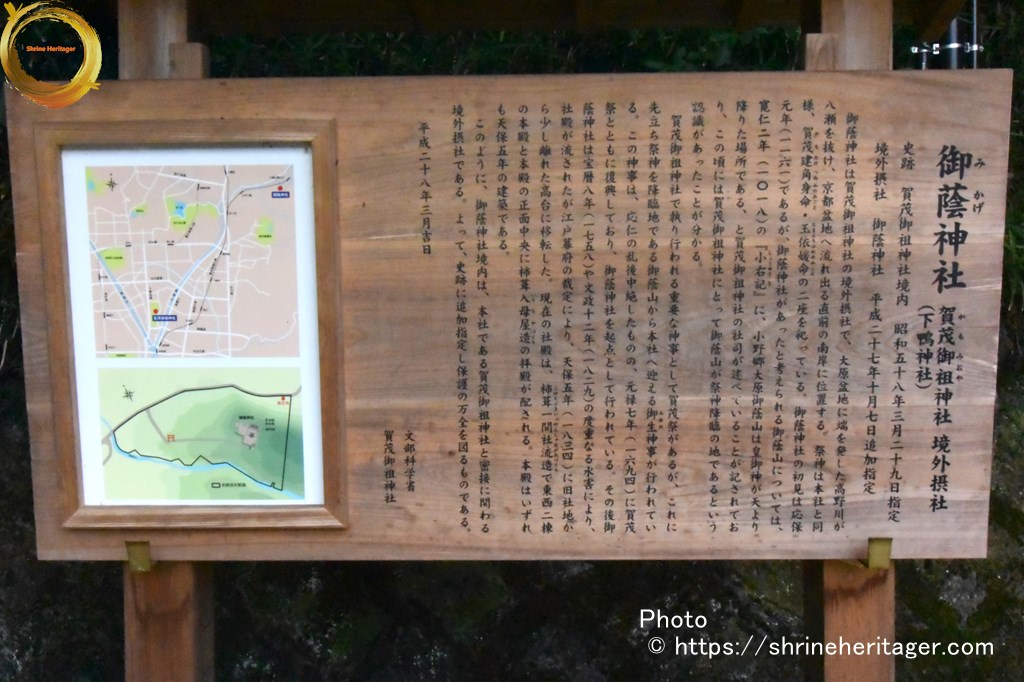

御蔭(みかげ)神社

賀茂御祖(かもみおや)神社(下鴨神社) 境外摂杜

史 跡 賀茂御祖神社境内 昭和五十八年三月二十九日指定

境外摂社 御蔭神社 平成二十七年十月七日追加指定御蔭神社は賀茂御祖神社の境外摂社で、大原盆地に端を発した高野川が八瀬を抜け、京都盆地へ流れ出る直前の南岸に位置する。祭神は本社と同様、賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)・玉依媛命(たまよりひめのみこと)の二座を祀っている。御蔭神社の初見は応保元年(一一六一)であるが、御蔭神社があったと考えられる御蔭山については、寛仁二年(一〇一八)の「小右記(しょうゆうき)」に、小野郷大原御蔭山は皇御神が天より降りた場所である、と賀茂御祖神社の社司が述べていることが記されており、この頃には賀茂御祖神社にとって御蔭山が祭神降臨の地であるという認識があったことが分る。

賀茂御祖神社で執り行われる重要な神事として賀茂祭があるが、これに先立ち祭神を降臨地である御蔭山から本社へ迎える御生(みあれ)神事が行われている。この神事は、応仁の乱後 中絶したものの、元禄七年(一六九四)に賀茂祭とともに復興しており、御蔭神社を起点として行われている、その後 御蔭神社は宝暦八年(一七五八)や文政十二年(一八二九)の度重なる水害により、社殿が流されたが江戸幕府の裁定により、天保五年(一八三四)に旧社地から少し離れた高台に移転した。現在の社殿は、柿葺一間社流造で東西二棟の本殿と本殿の正面中央に柿葺入母屋造の拝殿が配される。本殿はいずれも天保五年の建築である。

このように、御蔭神社境内は、本社である賀茂御祖神社と密接に関わる境外摂社である。よって、史跡に追加指定し保護の万全を図るものである。

平成二十八年三月吉日 文部科学省 賀茂御祖神社

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・二棟の本殿

Please do not reproduce without prior permission.

・中門・拝所

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

御蔭神社は 下鴨神社の境外摂社です

・賀茂御祖神社〈下鴨神社〉(京都市)

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

御蔭神社〈下鴨神社 境外摂社〉は 二つの式内社〈①出雲髙野神社②小野神社二座 鍬靫〉の論社です

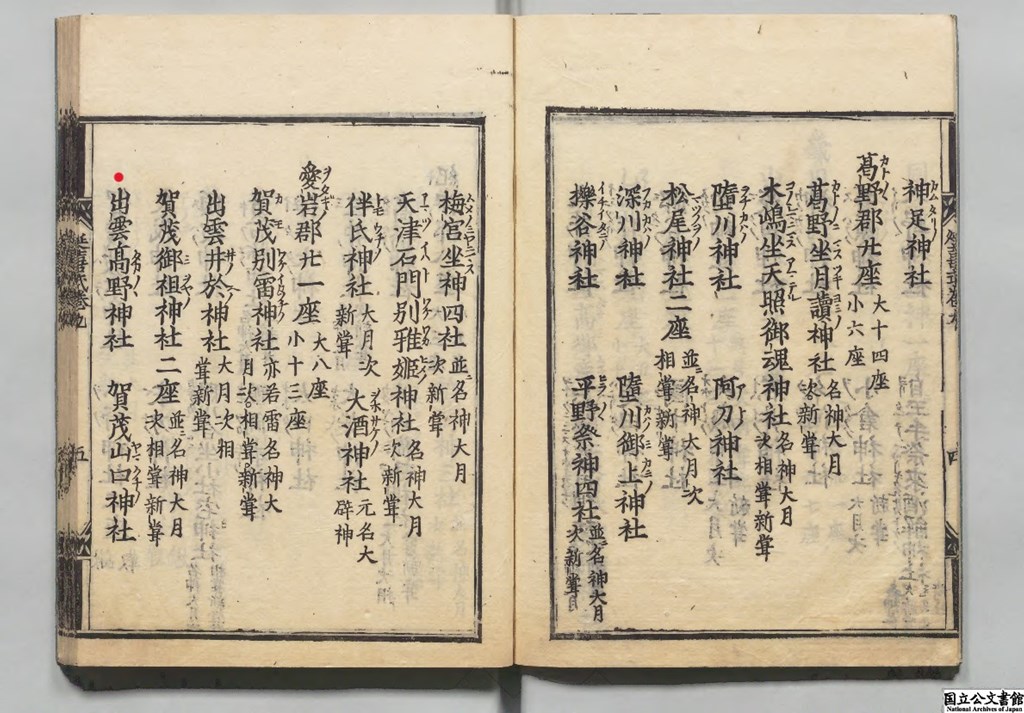

①出雲髙野神社

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)畿内 658座…大(預月次新嘗)231(うち預相嘗71)・小427[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)山城國 122座(大53座(並月次新嘗・就中11座預相嘗祭)・小69座(並官幣))

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)愛宕郡 21座(大8座・小13座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 出雲髙野神社

[ふ り が な ](いつものたかのの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Itsumo no takao no kaminoyashiro)

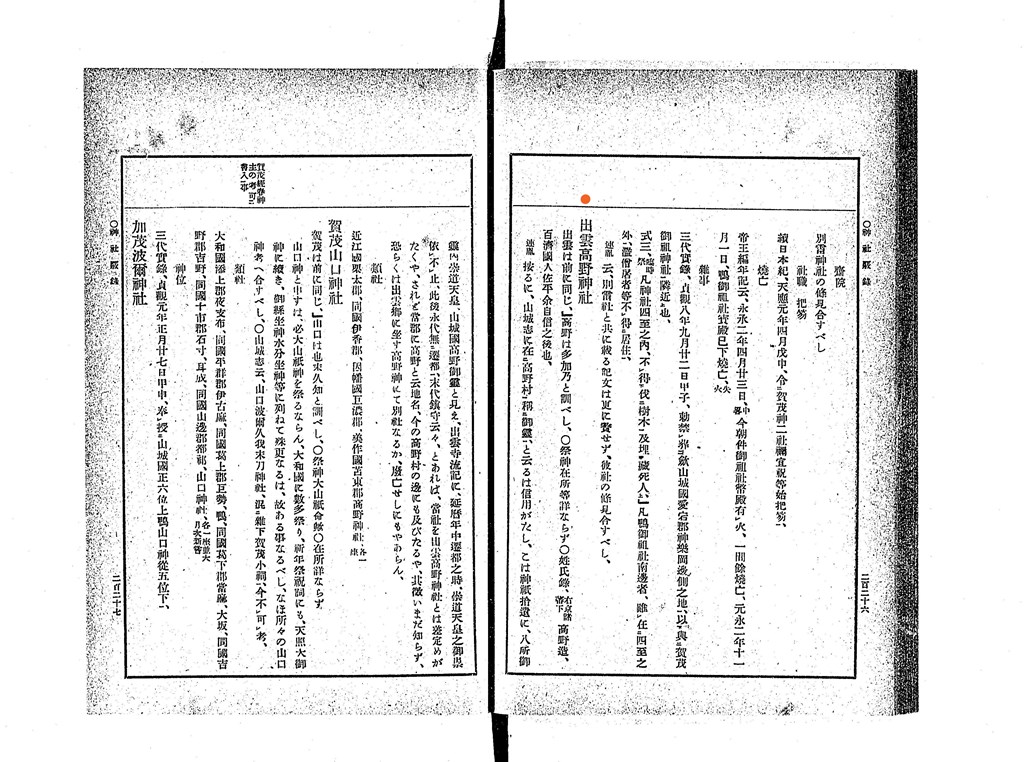

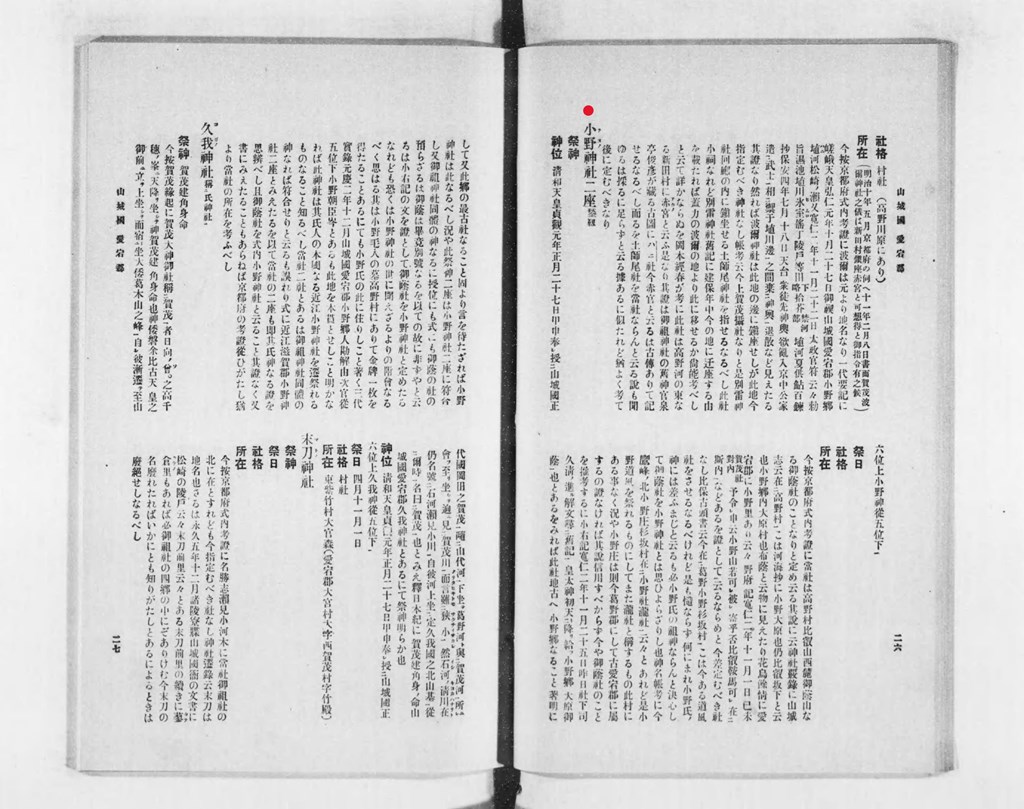

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

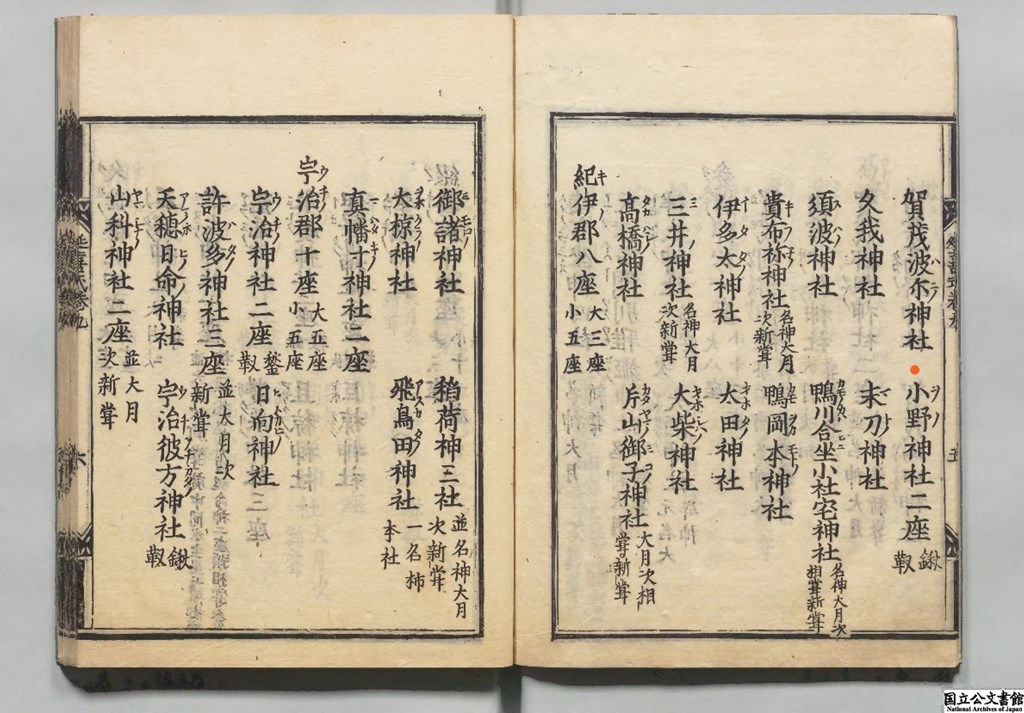

②小野神社二座 鍬靫

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)畿内 658座…大(預月次新嘗)231(うち預相嘗71)・小427[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)山城國 122座(大53座(並月次新嘗・就中11座預相嘗祭)・小69座(並官幣))

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)愛宕郡 21座(大8座・小13座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 小野神社二座 鍬靫

[ふ り が な ](をのの かみのやしろ ふたくら)

[Old Shrine name](Wono no kaminoyashiro Futakura)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

御蔭神社〈下鴨神社 境外摂社〉は 二つの式内社〈①出雲髙野神社②小野神社二座 鍬靫〉の論社です

延喜式内社 山城國 愛岩郡 出雲髙野神社(いつもの たかのの かみのやしろ)の論社について

・出雲高野神社(京都市左京区上高野西明寺山)〈崇道神社 境内社〉

・御蔭神社(京都市左京区上高野東山)

・上御霊神社(京都市上京区上御霊竪町)

・猿田彦神社(京都市上京区上御霊前町)

延喜式内社 山城國 愛岩郡 小野神社二座(鍬靫)(をのの かみのやしろ ふたくら)の論社について

・小野神社(京都市左京区上高野西明寺山)〈崇道神社 境内社〉

・御蔭神社(京都市左京区上高野東山)

・由岐神社(京都市左京区鞍馬本町)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

叡山電鉄 叡山本線 八瀬比叡山口駅から高野川を渡り ケーブル八瀬駅の下を通り 参道を南下します

距離にして 約900m 徒歩15分程度です

高野川を渡ります

Please do not reproduce without prior permission.

橋を渡ると すぐにケーブル八瀬駅があります ここからケーブル比叡駅 ロープウエイに乗り継いで比叡山頂駅まで行くことが出来ます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

高野川の東岸の道を南へと下っていくと 突き当りが御蔭神社の参道の入り口になります

社号標゛史跡 賀茂御祖神社境内 御蔭神社゛が建ち 案内板が設置されています

御蔭神社(京都府京都市左京区上高野東山)〈下鴨神社 境外摂社〉に参着

Please do not reproduce without prior permission.

参道の入り口右手の宿泊施設の塀沿いに 参道を御蔭山へと進んでいきます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

参道は 山道で人気は無くなり 先程迄の観光客が大勢いた京都とは思えないくらい

Please do not reproduce without prior permission.

しばらく進むと 御蔭神社への案内板がありますので 迷うことはありません

゛此の御蔭山での 一切の狩猟厳禁゛との看板があり 聖域であることがわかります

Please do not reproduce without prior permission.

山へと進むと 朱色の鳥居が建ち 一礼をしてからくぐり抜けます

Please do not reproduce without prior permission.

さらに参道を上がって行きます

Please do not reproduce without prior permission.

石段の左手に 石垣が現れ その上に社殿らしきものが見えてきます

Please do not reproduce without prior permission.

これは何だろうか 鳥居の台座か? 水か溜まっているので手水鉢か?

Please do not reproduce without prior permission.

石段を上がると 朱色の透塀に囲まれて 本殿が見えてきました

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

朱色の透塀に囲まれて 二棟の本殿が鎮座しています

賀茂建角身命荒魂(かもたけつぬみのみこと あらみたま)

玉依媛命荒魂(たまよりひめのみこと あらみたま)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 出雲高野神社について 祭神や所在は゛等詳ならず゛〈良くわからない〉と記しています

所在について 諸説を挙げています

゛山城志に 在ニ高野村稱ニ御霊、と云るは信用がたし゛〈現 上御霊神社説は信用的できない〉

゛神祇拾遺に、八所御霊内 崇道天皇、山城國高野御霊と見え、出雲寺流記に、・・・当社を出雲高野神社とは差定めがたくや゛〈現 出雲高野神社(京都市左京区上高野西明寺山)〈崇道神社 境内社〉を定めきれない〉

もしかすると゛出雲郷に坐す高野神にて 別社なるか、廃亡せしにもやあらん゛〈出雲郷に鎮座していた高野神は 別神社であるか 廃絶しているのではないだろうか〉

と記しています

【抜粋意訳】

出雲高野神社

出雲は前に同じ、」高野は多加乃と訓べし、

○祭神 在所等詳ならず

○姓氏録、〔右京諸蕃下〕高野造、百濟國人佐平余自信之後也、

〔連胤〕按るに、

山城志に 在ニ高野村稱ニ御霊、と云るは信用がたし、こは神祇拾遺に、八所御霊内 崇道天皇、山城國高野御霊と見え、出雲寺流記に、延暦年中 遷都之時、崇道天皇之御崇依不止、此後永代無ニ遷都、末代鎮守云々、とあれば、当社を出雲高野神社とは差定めがたくや、されど当郡に高野と云地名、今の高野村の邊にも及びたるや、其徴いまだ知らず、

恐らくは出雲郷に坐す高野神にて 別社なるか、廃亡せしにもやあらん、類社

近江國栗太郡、同国伊香郡、因幡國巨濃郡、美作國苫東郡 高野神社(各一座)

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

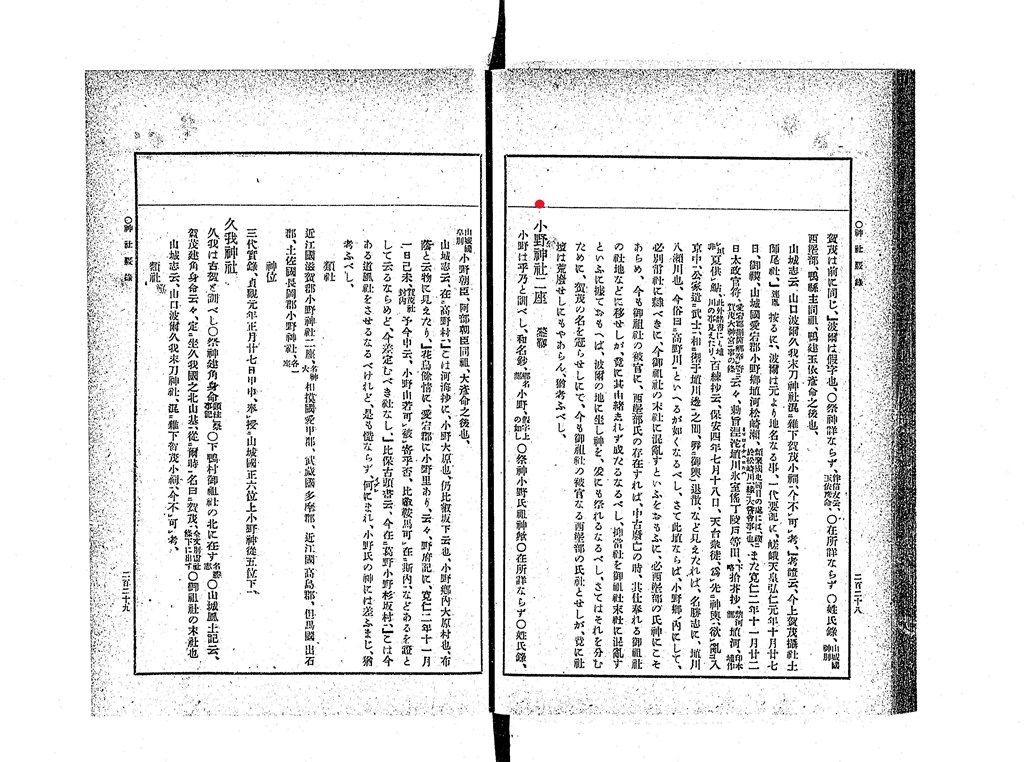

式内社 小野神社二座 鍬靫について 所在は゛在所詳ならず゛〈良くわからない〉と記しています

その上で諸説を紹介しています

゛山城志云、在ニ高野村゛〈現 小野神社(京都市左京区上高野西明寺山)〈崇道神社 境内社〉〉

゛花鳥余情に、愛宕郡に小野里あり゛〈現 岩戸落葉神社(京都市北区小野岩戸)〉

゛野府記に 比叡鞍馬可在ニ斯内゛〈現 由岐神社(京都市左京区鞍馬本町)〉

゛比保古頭書云、今在ニ葛野小野杉坂村 今ある道風社゛〈現 道風神社(京都市北区杉阪道風町)〉

【抜粋意訳】

小野神社二座 鍬靫

小野は乎乃と訓べし、和名鈔、〔郷名部〕小野、〔假字上の如し〕

○祭神 小野氏祖神歟

○在所詳ならず

○姓氏録、〔山城國皇別〕小野朝臣、阿部朝臣同祖、大彦命之後也、

山城志云、在ニ高野村、」こは河海抄に、小野大原也、仍比叡坂下云也、小野郷内大原村也、布陰と云物に見えたり、」

花鳥余情に、愛宕郡に小野里あり、云々、

野府記に、寛仁二年十一月一日己未、〔賀茂社封内〕予今申云、小野山若可被寄乎否、比叡鞍馬可在ニ斯内、などあるを証として云るならめど、今差定むべき社なし、』

比保古頭書云、今在ニ葛野小野杉坂村、』こは今ある道風社をさせるなるべけれど、是も慥ならず、何(イズレ)にまれ、小野氏の神には差ふまじ、猶考ふべし、類社

近江國滋賀郡 小野神社二座、〔名神大〕

相模国愛甲郡、武蔵国多摩郡、近江国高島郡、但馬国出石郡、土佐國長岡郡小野神社(各一座)神位

三代實録、貞観元年正月二十七日甲申、奉授ニ山城國正六位上小野神從五位下、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

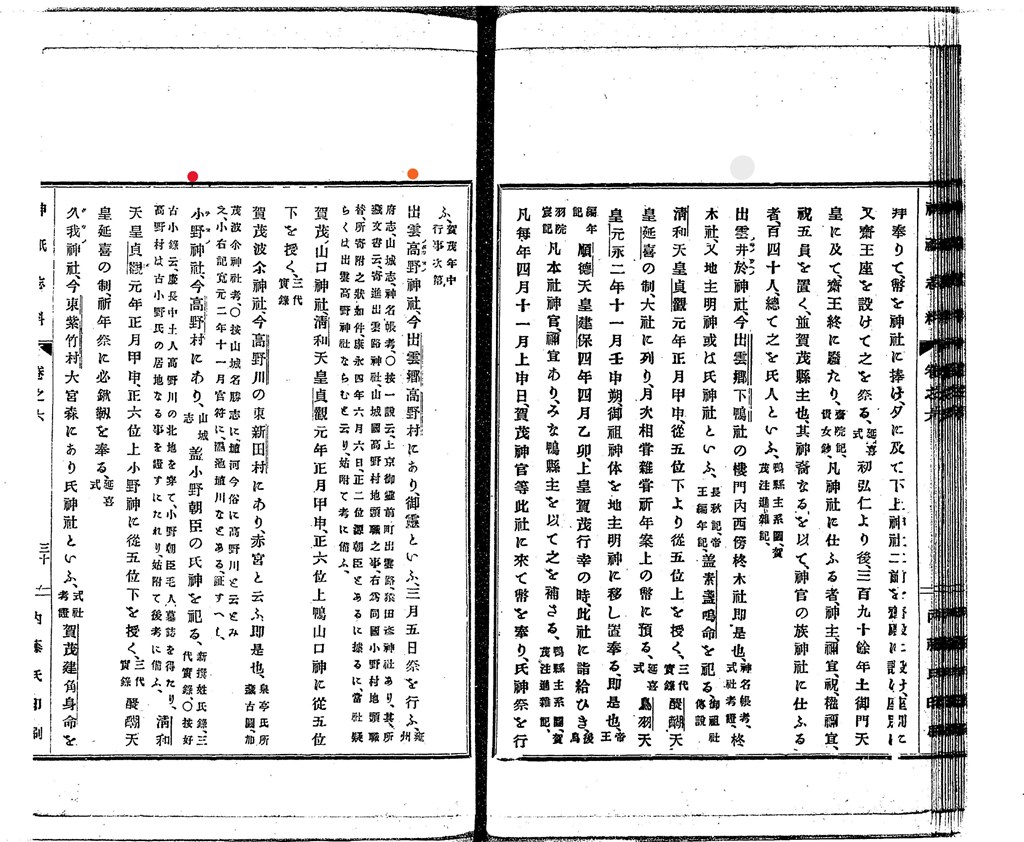

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 出雲高野神社について 所在は゛今 出雲郷高野村にあり、御霊といふ、゛〈現 出雲高野神社(京都市左京区上高野西明寺山)〈崇道神社 境内社〉゛と記しています

又 一説として゛上京御霊前町出雲路、猿田彦神社あり、・・・当社疑らくは出雲高野神社ならむと云り、゛〈現 猿田彦神社(京都市上京区上御霊前町)〉の可能性も考慮すべきとも記しています

【抜粋意訳】

出雲高野(イズモノタカノノ)神社

今 出雲郷高野村にあり、御霊といふ、三月五日祭を行ふ、〔山城志、神名帳考、〕

〔〇按 一説云、上京御霊前町出雲路、猿田彦神社あり、其所蔵文書云、寄進出雲路神社、山城國高野村地頭職之事、右爲同國小野村地頭職替、所寄附之状如件、康永四年六月六日、正二位源朝臣とあるに據るに、当社疑らくは出雲高野神社ならむと云り、姑附て考に備ふ〕

式内社 小野神社について 所在は゛今 高野村にあり゛〈現 小野神社(京都市左京区上高野西明寺山)〈崇道神社 境内社〉〉と記しています

【抜粋意訳】

小野神社

今 高野村にあり、〔山城志〕

盖 小野朝臣の氏神を祀る、〔新撰姓氏録、三代実録、〕

〔〇按 好古小録云、慶長中土人 高野川の北地を穿て、小野朝臣毛人墓誌を得たり、高野村は古 小野氏の居地なる事を證すにたれり、姑附て後考に備ふ、〕清和天皇 貞観元年正月甲申、正六位上 小野神に從五位下を授く、〔三代実録〕

醍醐天皇 延喜の制、祈年祭に必鍬靫を奉る、〔延喜式〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 出雲高野神社について 祭神や所在は゛等詳ならず゛〈良くわからない〉と記しています

所在について 諸説を挙げています

゛山城志に 在ニ高野村稱ニ御霊、と云るは信用がたし゛〈現 上御霊神社説は信用的できない〉

゛神祇拾遺に、八所御霊内 崇道天皇、山城國高野御霊と見え、出雲寺流記に、・・・当社を出雲高野神社とは差定めがたくや゛〈現 出雲高野神社(京都市左京区上高野西明寺山)〈崇道神社 境内社〉を定めきれない〉

もしかすると゛出雲郷に坐す高野神にて 別社なるか、廃亡せしにもやあらん゛〈出雲郷に鎮座していた高野神は 別神社であるか 廃絶しているのではないだろうか〉

との『神社覈録』の説を記しています

さらに 京都府式内考證の説として゛出雲路 猿田彦神社は小祠なれど最古社゛〈現 猿田彦神社(京都市上京区上御霊前町)〉の可能性も考慮すべきなのだが 確証がなく今は決定しきれない とも記しています

【抜粋意訳】

出雲高野神社

祭神

今按 神社覈録に山城志に在ニ高野村 稱ニ御霊と云るは信用難し こは神祇拾遺に八所御霊内崇道天皇 山城國高野御霊とみえ 出雲寺流記に、延暦年中 遷都之時、崇道天皇之御崇依不止、此後永代無ニ遷都、末代鎮守云々、とあれば、当社を出雲高野神社とは差定めがたくや と云るは當れり

京都府式内考證に出雲路 猿田彦神社は小祠なれど最古社にして 傳来の古書を見るに出雲路神社とありて 出雲高野とは記さざれども 足利尊氏の教書に寄ニ進 出雲路神社 山城國高野村地頭職之右為 同國小野村地頭職 替所寄附之狀如 件 康永四年六月六日正二位源朝臣 花押 とあるをみれば 高野の緣なきに非ず 當時 鎮座の邊も 盖 出雲郷の内ならんが 尚能考べしと云る 由ありげなれど 出雲高野神社と云べき明證なければ從がたし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

式内社 小野(ヲヌノ)神社二座 鍬靫について 所在は゛未記入゛で良く考えるべしと記しています

所在について 諸説を考証しています

特に京都府が論社としている゛京郡府式内考證に 當社は高野村比叡山西麗 御蔭山なる御蔭社のことなりと定め云る゛〈現 御蔭神社(京都市左京区上高野東山)〉を詳しく考証しています

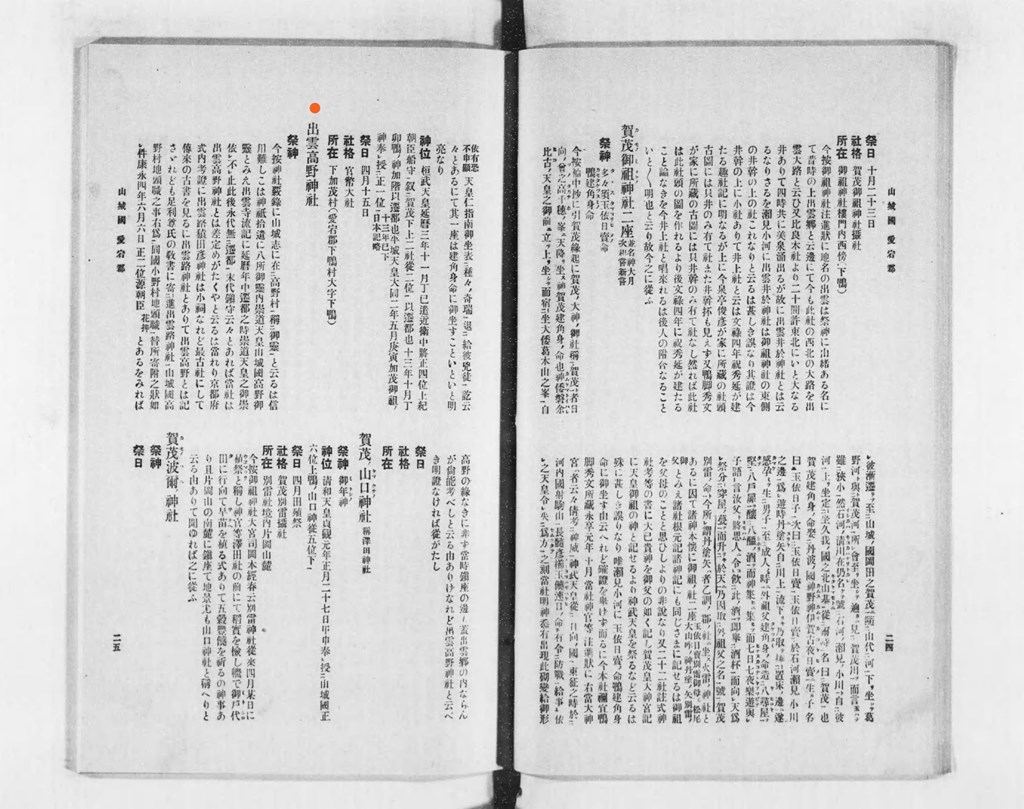

【抜粋意訳】

小野(ヲヌノ)神社二座 鍬靫

祭神

神位 清和天皇 貞観元年正月二十七日甲申、奉授ニ山城國正六位上小野神從五位下、

祭日

社格所在

今按 京郡府式内考證に 當社は高野村比叡山西麗 御蔭山なる御蔭社のことなりと定め云る

其説に云 神社覈録に山城志云、在ニ高野村、」こは河海抄に、小野大原也、仍比叡坂下云也、小野郷内大原村也、布陰と云物に見えたり、」

花鳥余情に、愛宕郡に小野里あり、云々、

野府記に、寛仁二年十一月一日己未、〔賀茂社封内〕予今申云、小野山若可被寄乎否、比叡鞍馬可在ニ斯内、などあるを証として云るならめど、今差定むべき社なし、』

比保古頭書云、今在ニ葛野小野杉坂村、』こは今ある道風社をさせるなるべけれど、是も慥ならず、何(イズレ)にまれ、小野氏の神には差ふまじと云るも 必ず小野氏の祖神ならんと決心して 御蔭社を小野神社とは思ひよらざりし也

神名帳考に今 鷹峰ノ北 小野庄杉坂村住ニ小野社瀧社云々とあれど 是小野道風を祭れるものにして また瀧社と稱するもの 此村にある事なく 況や小野庄は 則今 葛野郡にして古 愛宕郡に属するの證なければ 其説 信用すべからず

今や御蔭社のことを推考するに 小右記 寛仁二年十一月二十五日 昨日社下司 久清ノ進ル解文尋ニ舊記 皇太神 初天ニ降リ給フ小野郷大原御蔭也とあるをみれば 此社地 古へ小野郷なること著明にして 又 此郷の最古社なること固より言を待たざれば小野神社は此なるべし

況や此祭神二座は小野神社二座に符合し 又 御祖神社同體の神なるに 授位にも 式にも御蔭社の預らざるは 御蔭は畢竟別號なるを以ての故に非ずやと云るは 小右記の文を證として 御蔭社を小野神社と定めたるなれども 恐らくは小野毛人の墓 高野村にありて 金牌一枚を得たることにあるにても 小野氏の此に住りしこと著く 三代実録 元慶二年十二月 山城國愛宕郡小野郷人 勘解由次官従五位下 小野朝臣 岑とあるも此地を本貫とせしこと明らかなれば 此神社は其氏人の本國なる近江小野神社を遷祭れるものなること知るベし 當社二社とあるは卸祖神社同體の神なれば符合せりと云るも誤れり 式に近江滋賀郡小野神社二座と見えたるを以て 當社の二座も即 其氏神なる證を思辨べし 且 御蔭社を式内小野神社い云ること 其證なく 又 書にみえたることもあらねば 京都府の考証 従ひがたし 猶より 當社の所在を考ふべし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

御蔭神社(京都府京都市左京区上高野東山)〈下鴨神社 境外摂社〉に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.