櫛代賀姫神社(くししろかひめじんじゃ)は 社伝には この地方を開拓した櫛代(くしろ)族は 古代に鎌手の大浜から上陸して その祖神を祀り天平五年(733)大浜浦に創建と伝わります その後 現在地 久城明星山に遷座した 延喜式内社 石見國 美濃郡 櫛代賀姫命神社(くししろかひめのみことの かみのやしろ)です

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

櫛代賀姫神社(Kushishirokahime shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

島根県益田市久城町963番地

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》櫛代賀姫之命(くししろかひめのみこと)

《配》応神天皇(おうじんてんのう)〈中世の初め 浜八幡宮(現 浜田市)より勧請〉

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・郷土の安泰、他各種祈願、古くは裁縫の神様としても信仰を集めていた

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

石見式内 櫛代賀姫神社由緒

祭神 櫛代賀姫命 応神天皇(二柱)

祭日 例大祭 九月十五日

祈年祭、夏祭、新嘗祭、大元祭 外由緒

祭神は、この地方を開拓した櫛代族の祖神として、天平五年(七三三年)丑五月管長の命より創建、大同元年(八〇六年)石見観察使藤原緒継が鎌手大浜浦より 現在地 久城明星山に御遷座、承和七年再建、爾来 延喜式所載神社として崇敬せられ七尾城主、益田家より社領十二石をも受け、益田、美濃郡、鹿足郡に渉る総氏神、縫針の祖神として広く尊崇せらる。

大正八年三月六日 旧郷社

昭和十二年三月二十日 旧県社

昭和五十年七月一日 特別指定神社特殊神事

角力神事 針拾神事 獅子舞神事

(この神事は、十五日神幸祭に行う)石見神楽舞、前夜祭に久城神楽社中奉仕

現地石碑文より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

由緒

櫛代賀姫命は 櫛代族の祖神にして

天平九年丑五月 管長の命により社殿建立、大同元年 石見観察使、藤原緒継が鎌倉大浜浦より現在地 久城明星山に御遷座、

承和七年申八月再建、爾来 延喜式所載の神社として朝野の尊崇深く、殊に益田氏 七尾城入城後は当社を厚く崇敬し、天正十二年甲申 益田越中守全昌公 社殿を再建し、社領十二石を奉納、其の後も社殿の造修築数度に及び益田地方美濃郡鹿足郡に渉る石見の国二十一ヶ村の総氏神として祀る。

特殊神事:角力神事、針拾い神事、獅子舞島根県神社庁HPより

https://www.shimane-jinjacho.or.jp/masuda/12971216cec402fd0d5e2edf8f4390c5caf673c4.html

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

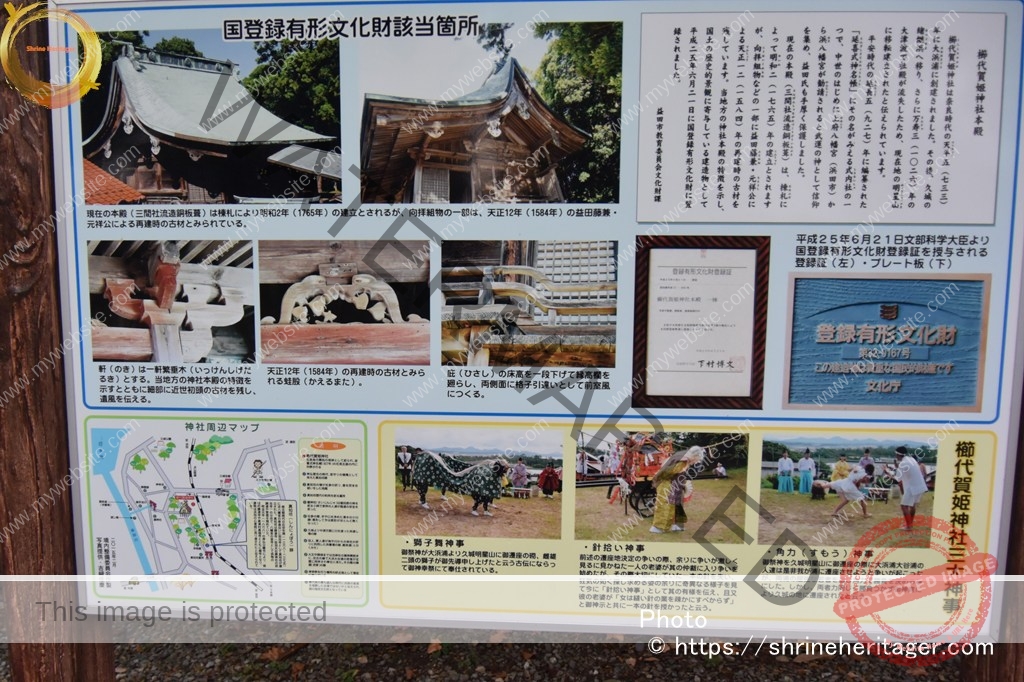

・櫛代賀姫神社 本殿

Please do not reproduce without prior permission.

櫛代賀姫神社本殿

櫛代賀姫(くししろかひめ)神社は、奈良時代の天平(てんぴょう)五 (七三三) 年に大浜浦(おおはまうら)に創建されました。その後、久城の御継浜(おつぐはま)へ移り、さらに万寿(まんじゅ)三(一〇二六)年の大津波で社殿が流失したため、現在地の明星山(みょうじょうやま)に移転建立されたと伝えられています。

平安時代の延長(えんちょう)五(九二七)年に編纂された「延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)」にその名がみえる式内社(しきないしゃ)の一つで、中世のはじめに上府(かみこう)八幡宮(浜田市)から浜八幡宮が勧請されると、武運の神として信仰を集め、益田氏も手厚く保護しました。

現在の本殿(三間社流造銅板葺)(さんげんしゃながれづくりどういたぶき) は、棟札によって明和(めいわ)二(一七六五)年の建立とされますが、向拝組物(こうはいくみもの)などの一部に益田藤兼(ふじかね)・元祥(もとよし)公による天正(てんしょう)一二(一五八四)年の再建時の古材を残しています。当地方の神社本殿の特徴を示し、国土の歴史的景観に寄与している建造物として平成二五年六月二一日に国登録有形文化財に登録されました。

益田市教育委員会文化財課現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・櫛代賀姫神社 社殿

幣殿の両脇に神門があります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・櫛代賀姫神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

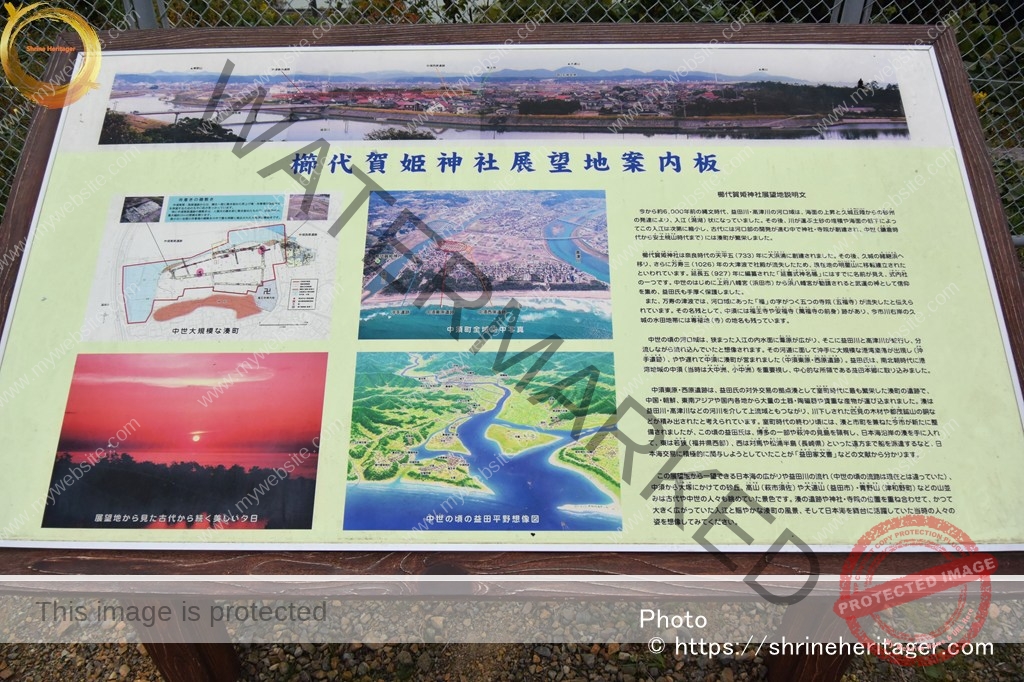

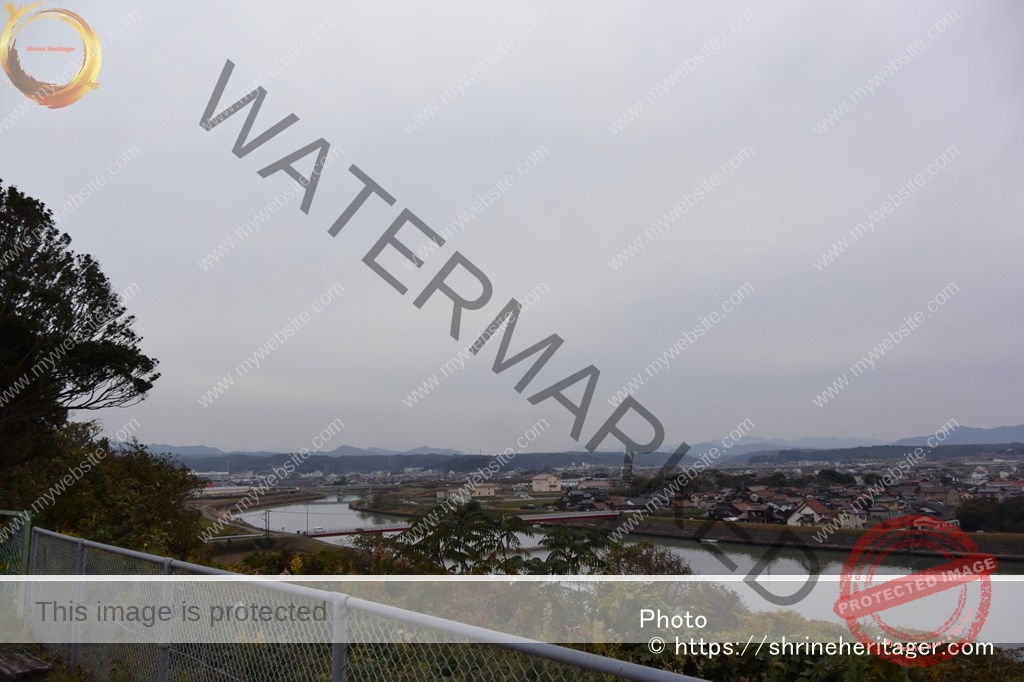

・櫛代賀姫神社展望地〈社頭の西側〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

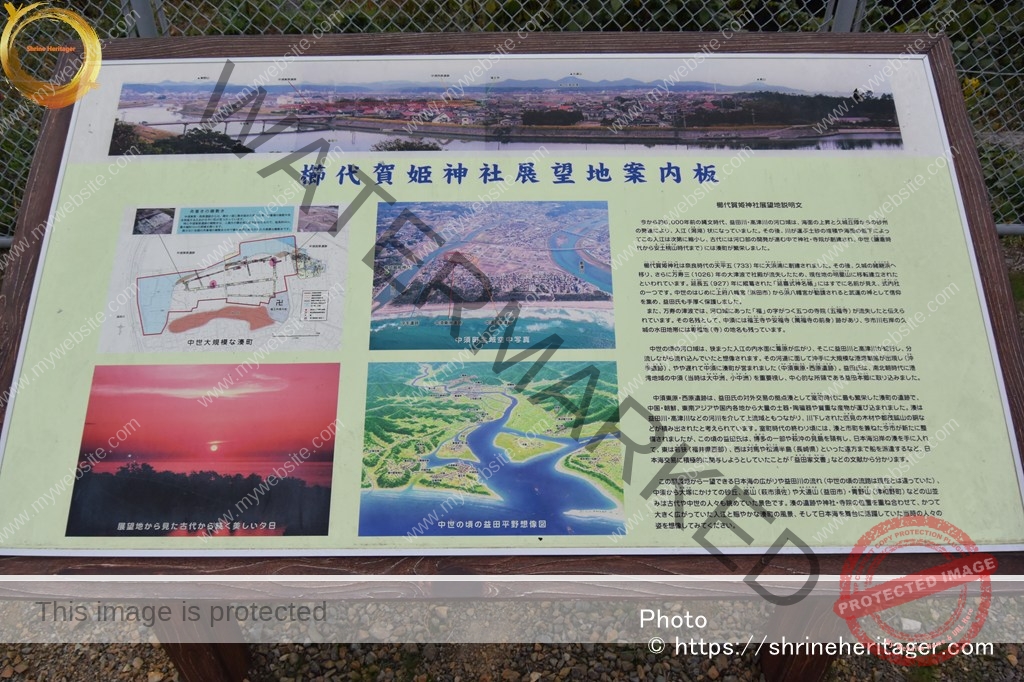

櫛代賀姫神 社展望地説明文

今から約6,000年前の縄文時代、益田川・高津川の河口域は、海面の上昇と久城丘陵(くしろきゅうりょう)からの砂州(さす)の発達により、入江 (潟湖) 状になっていました。その後、川が運ぶ土砂の堆積や海面の低下によってこの入江は次第に縮小し、古代には河口部の開発が進む中で神社・寺院が創建され、中世(鎌倉時代から安土桃山時代まで)には湊町が繁栄しました。

櫛代賀姫神社(くししろかひめじんじゃ)は 奈良時代の天平五 (733)年に大浜浦(おおはまうら)に創建されました。その後、久城の緒継浜(おつぎはま)へ移り、さらに万寿三 (1026) 年の大津波で社殿が流失したため、現在地の明星山(みょうじょうやま)に移転建立されたといわれています。延長五(927)年に編纂された「延喜式神名帳(えんぎしきじんめいちょう)」にはすでに名前が見え、式内社の一つです。中世のはじめに上府八幡宮 (浜田市)から浜八幡宮が勧請されると武運の神として信仰を集め、益田氏も手厚く保護しました。

また、万寿の津波では、河口域にあった「福」の字がつく五つの寺院 (五福寺 こふくじ)が流失したと伝えられています。その名残として、中須には福王寺や安福寺(萬福寺の前身)跡があり、今市川右岸の久城の水田地帯には専福地(せんぷくじ)(寺)の地名も残っています。

中世の頃の河口域は、狭まった入江の内水面に葦原(あしはら)が広がり、そこに益田川と高津川が蛇行し、分流しながら流れ込んでいたと想像されます。その河道に面して沖手に大規模な港湾集落が出現し(沖手遺跡)、やや遅れて中須に湊町が営まれました (中須東原・西原遺跡)。益田氏は、南北朝時代に港湾地域の中須(当時は大中洲、小中洲)を重要視し、中心的な所領である益田本郷に取り込みました。

中須東原・西原遺跡は、益田氏の対外交易の拠点湊として室町時代に最も繁栄した湊町の遺跡で、中国・朝鮮、東南アジアや国内各地から大量の土器・陶磁器や貴重な産物が運び込まれました。湊は益田川・高津川などの河川を介して上流域ともつながり、川下しされた匹見の木材や都茂鉱山の銅などが積み出されたと考えられています。室町時代の終わり頃には、湊と市町を兼ねた今市が新たに整備されましたが、この頃の益田氏は、博多の一部や萩沖の見島を領有し、日本海沿岸の湊を手に入れて、東は若狭(福井県西部)、西は対馬や松浦半島 (長崎県)といった遠方まで船を派遣するなど、日本海交易に積極的に関与しようとしていたことが「益田家文書」などの文献から分かります。

この展望地から一望できる日本海の広がりや益田川の流れ(中世の頃の流路は現在とは違っていた)、中須から大塚にかけての砂丘、高山(萩市須佐)や大道山(益田市)・青野山(津和野町)などの山並みは古代や中世の人々も眺めていた景色です。湊の遺跡や神社・寺院の位置を重ね合わせて、かつて

大きく広がっていた入江と賑やかな湊町の風景、そして日本海を舞台に活躍していた当時の人々の姿を想像してみてください。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

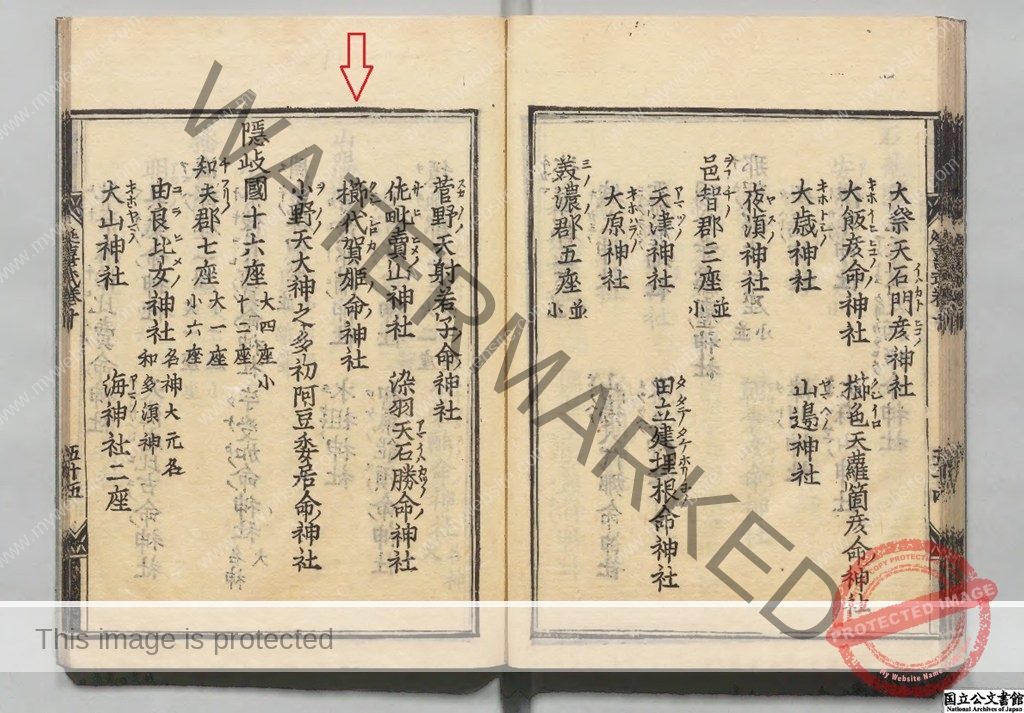

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陰道 560座…大37(うち預月次新嘗1)・小523[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)石見國 34座(並小)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)美濃郡 5座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 櫛代賀姫命神社

[ふ り が な ](くししろかひめのみことの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Kushishirokahime no mikoto no kaminoyashiro)

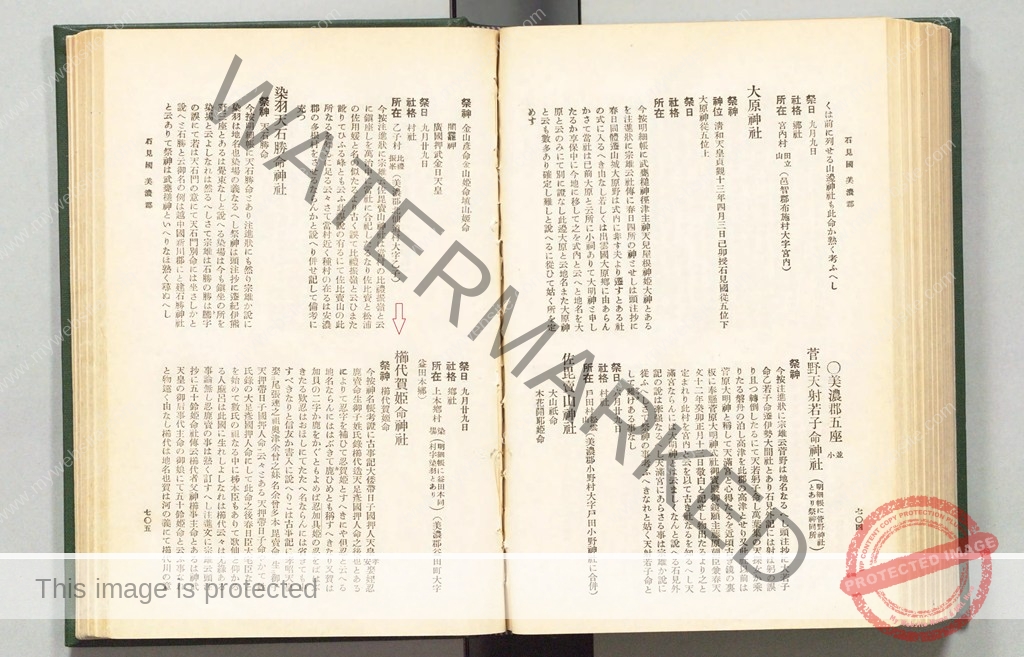

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

御祭神 櫛代賀姫之命(くししろかひめのみこと)について

櫛代賀姫之命は 古代この地方を開拓した櫛代(くしろ)族の祖神とされます

社伝には 古代に櫛代(くしろ)族が 鎌手の大浜から上陸したと伝わります

地域の口伝には゛美濃郡鎌手村大字大谷の雄島と雌島゛に御祭神の伝承が残されています

それによれば 櫛代賀姫命(くしろかひめのみこと)と 櫛色天蘿箇彦命(くしろあめのこけつひこのみこと)の二柱の神が 鎌手の亀島にほど近い 雄島と雌島に降臨し結ばれたという伝説があります

櫛色天蘿箇彦命は 延喜式内社 石見國 那賀郡 櫛色天蘿箇彦命神社の御祭神です 櫛代賀姫之命とは夫婦神であったとも伝わり 二つの式内社は 深い関係にあると考えられています

石見にやってきた櫛代族のうち、東に向かった一族が浜田市久代町のあたりに住みつき祖神の男神を祀って櫛色天籮箇彦命神社を創建し、西に向かった一族が益田市久城町のあたりに住みつき女神を祀って櫛代賀姫命神社を創建したとする伝承もある。

ただし、この櫛代族による創建伝承は、『島根県史』三 (一九二三年 )が初出と思われ、出雲地方に対して石見地方は圧倒的に開発が遅れていたという視点から書かれたものであり、問題点が多い。根拠も地名以外にはないと思われる。

古代文化研究 第31号(2023. 3)『益田市・櫛代賀姫神社の神像について』より抜粋

延喜式内社 石見國 那賀郡 櫛色天蘿箇彦命神社(くしいろ あめのこけつひこのみことの かみのやしろ)について

・櫛色天蘿箇彦命神社(浜田市久代町)

《主》櫛代賀姫之命(くしろかひめのみこと)

延喜式内社 石見國 美濃郡 櫛代賀姫命神社(貞)(くししろかひめのみことの かみのやしろ)について

・櫛代賀姫神社(益田市久城町)

《主》櫛色天蘿箇彦命(くしろあめのこけつひこのみこと)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR山陰本線 益田駅から北上約4.1km益田川沿いに鎮座 車で10分程度

櫛代賀姫神社と久城保育園の看板があります

Please do not reproduce without prior permission.

車道は神社の裏手〈北側〉から通じています

Please do not reproduce without prior permission.

石燈籠を過ぎると すぐに社殿の脇の駐車スペースです

Please do not reproduce without prior permission.

櫛代賀姫神社(益田市久城町)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

社殿は ほぼ南向きで 社頭は南西方向にありますので そちらに向かいます

Please do not reproduce without prior permission.

ここは櫛代賀姫神社展望地となっていて 益田平野を見渡すことができます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

真下には益田川の河口があり この河口は柿本人麿終焉の地といわれる「大瀬(伝 鴨島跡)」があります

Please do not reproduce without prior permission.

改めて 社頭の鳥居に一礼をしてから境内に進みます

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

御神紋は゛上がり藤に久゛

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

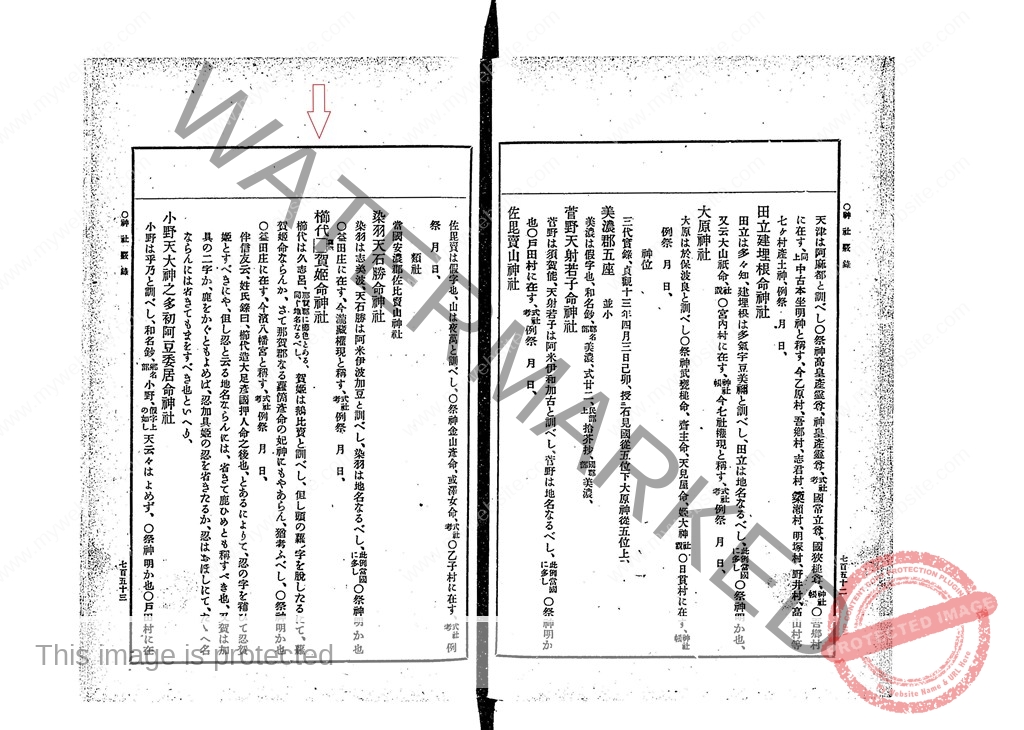

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 櫛代賀姫神社について 所在は゛益田庄に在す、今 濱八幡宮と稱す、゛〈現 櫛代賀姫神社(益田市久城町)〉と記しています

祭神については 様々な考証をしています

【抜粋意訳】

櫛代賀姫神社

櫛代は 久志呂、〔那賀郡に櫛色とある、同じ地名なるべし〕

賀姫は 鵝比賣と訓べし、但し頭の蘿ノ字を脱したるにて、蘿賀姫命ならんか、さて那賀郡なる蘿箇彦命の妃神にもあらん、猶考べし、〇祭神 明らか也

〇益田庄に在す、今 濱八幡宮と稱す、〔式社考〕例祭 月 日

伴信友云、姓氏錄曰、櫛代造大足彦國押人命之後也、とあるによりて、忍の字を補ひて忍賀姫とすべきにや、但し忍と云る地名ならんには、省きて鹿ひめとも稱すべき也、又 賀は加具の二字か、鹿をかぐともよめば、忍加具姫の忍を省きたるか、忍はおほしにて、たたへ名ならんには省きてもまをすべき也といへり、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

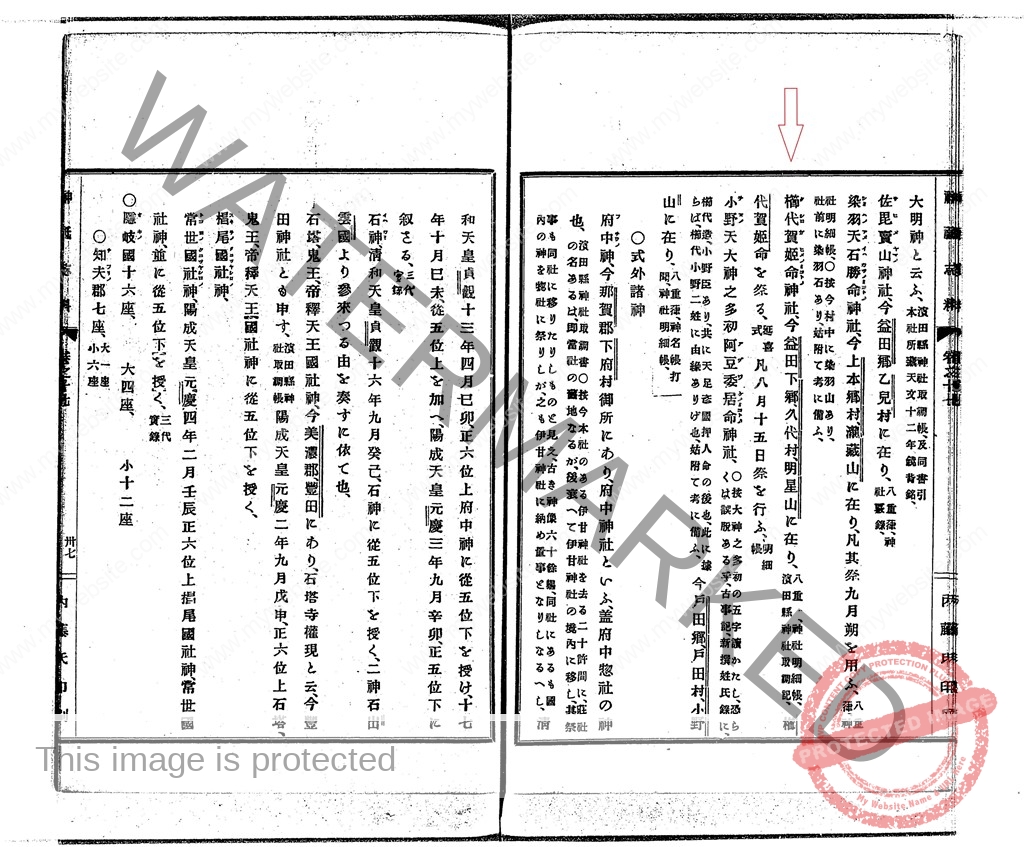

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 櫛代賀姫神社について 所在は゛今 益田下郷、久代村、明星山に在り、゛〈現 櫛代賀姫神社(益田市久城町)〉と記しています

【抜粋意訳】

櫛代賀姫(クシロガヒメノミコトノ)神社

今 益田下郷、久代村、明星山に在り、〔八重、神社明細帳、濱田縣神社取調記、〕

櫛代賀姫命を祭る、〔延喜式〕

凡 八月十五日祭を行ふ、〔明細帳〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

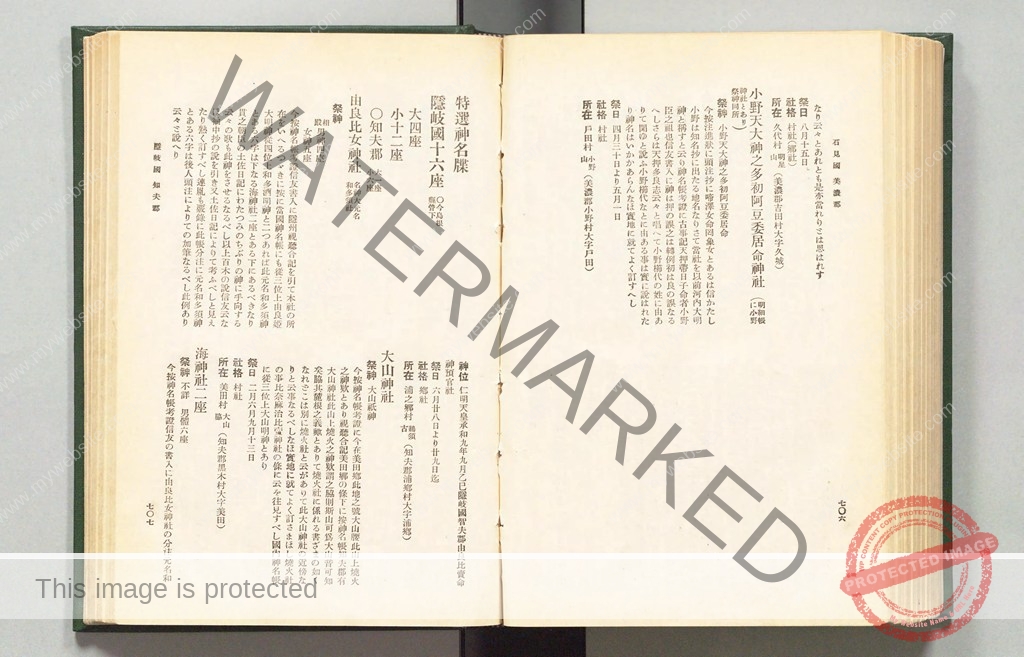

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 櫛代賀姫神社について 所在は゛久代村〔明星山〕(美濃郡吉田村大字久城)゛〈現 櫛代賀姫神社(益田市久城町)〉と記しています

祭神 櫛代賀姫命について 考証しています

【抜粋意訳】

櫛代賀姫神社

祭神 櫛代賀姫命

今按 神名帳考證に古事記 大倭帶日子國押人 天皇〔考安〕娶姪 忍鹿賣命生御子 姓氏錄 櫛代造 天足國人命之後也とあるによりて 忍字を補ひて忍賀姫とすへきにや 但 忍と云へる地名ならんには はぶきて鹿(カ)ひめとも稱すべきなり 又は賀は加具の二字か 鹿をかぐともよめば 忍加具姫の忍をばはぶきたる歟 忍はおほしにてたたへ名ならんには省きても申すべきなりと信友か書入に説へり

こは古事記に孝昭天皇 娶ニ尾張連之祖 奧津余曾之妹名 曾多本昆賣命 生ニ御子 天押帶日子國押人命 云々とある天押帶日子命やかて 姓氏録の大足彦國押人命にして 此命之後 春日臣 大宅臣なとを始めて数氏の祖なる中に柿木臣もありて 歌仙と仰かるる人 人麻呂は此國に生れし よしなれは櫛代云々は尤 縁ある事無し 忍鹿賣の事は熟く訂すへし 注進文に宗雄云 頭注抄に五十鈴姫命社傳云 櫛代者 父神 櫛事主命とあるは 神武天皇の御后 事代主命の御娘にて五十鈴姫命と云ふ事なれと物遠く由なし 櫛代は地名也 賀は河の義にて櫛代川の意なり云々とあれども 是亦當れりとは思はれず祭日 八月十五日

社格 村社(郷社)所在 久代村〔明星山〕(美濃郡吉田村大字久城)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

櫛代賀姫神社(益田市久城町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019