櫛田神社(くしだじんじゃ)は 『勢陽雑記拾遺(1656)』等の記録に「現在地の南方の丘の下に鎮座していた蔵王権現・天白天明神」とあり 後に現在地に遷座 明治42年(1909)平群神社(志知)に合祀の後 昭和27年(1952)分祀され現在に至ります 延喜式内社 伊勢國 朝明郡 櫛田神社(くしたの かみのやしろ)の論社です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

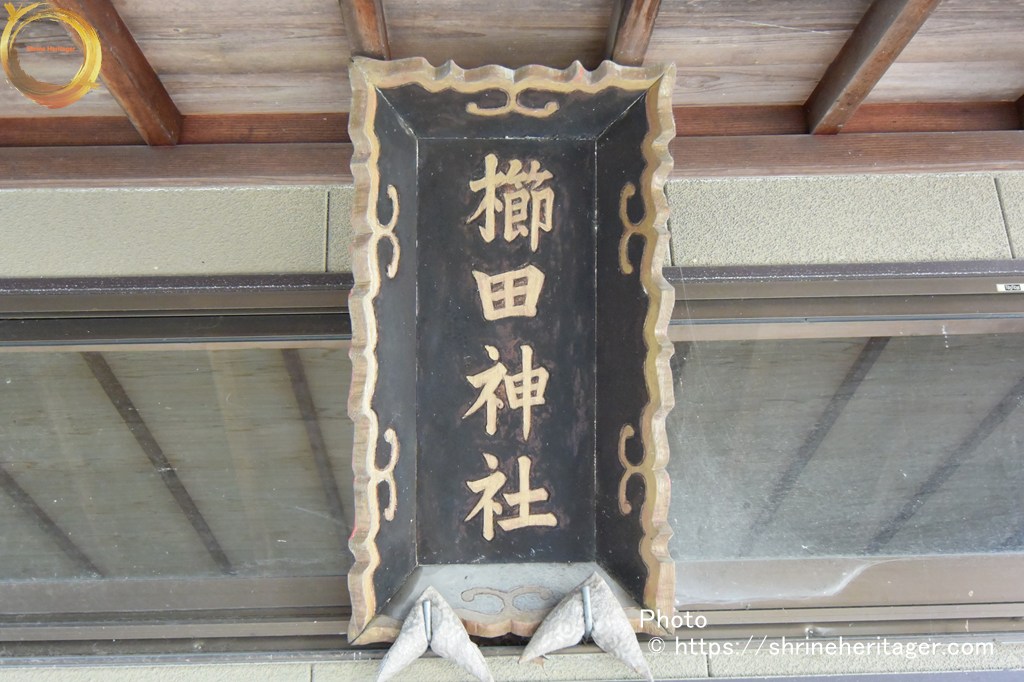

櫛田神社(Kushida shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

三重県桑名市大字島田 205-1

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》櫛名田比賣命(くしいなだひめのみこと)

《配》奇日方命(くしびがたのみこと)

須佐之男命(すさのをのみこと)

保食神(うけもちのかみ)

大山津見命(おほやまつみのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

櫛田神社 由緒

創立年月不詳。

昔は現在地の南方の丘の下に鎮座して蔵王権現、天白天明神として他村よりの崇敬を受けていた記録が『凞近考証』、『雑記拾遺』、『宮地遺響』等に見られる。特に寛永一二年(一六三五)の郷村帳に現在地として明記されている。

明治四二年一二月八日平群神社に合祀、後、昭和二七年一二月分祀して現在に至る。制作:皇學館大学現代日本社会学部神社検索システム研究会HPより

https://jinja-net.jp/jinjacho-mie/jsearch3mie.php?jinjya=63184

【由 緒 (History)】

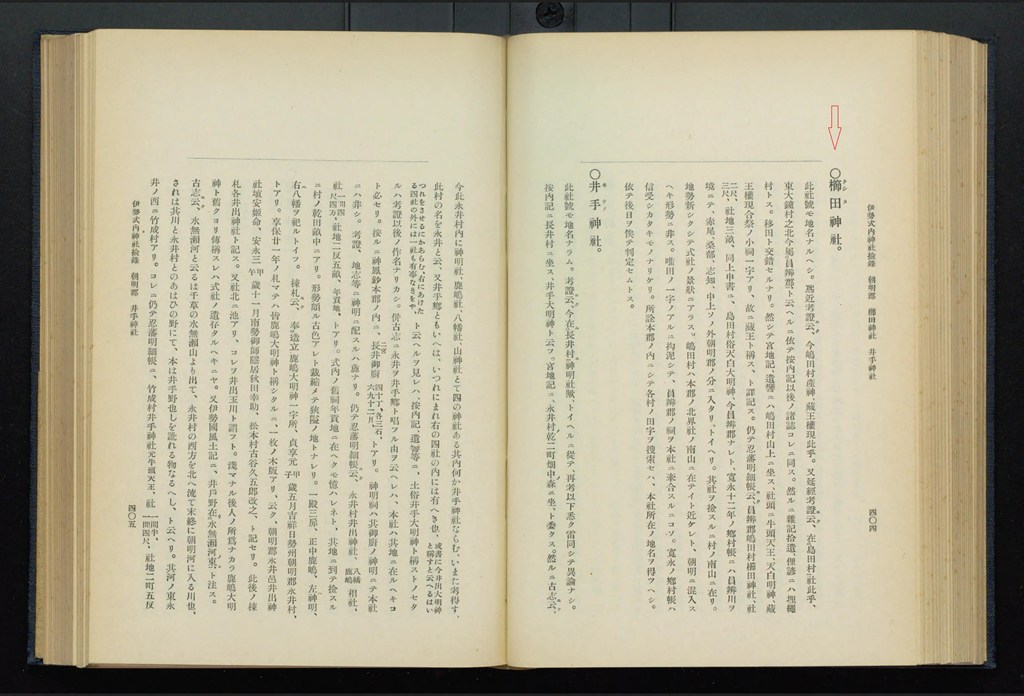

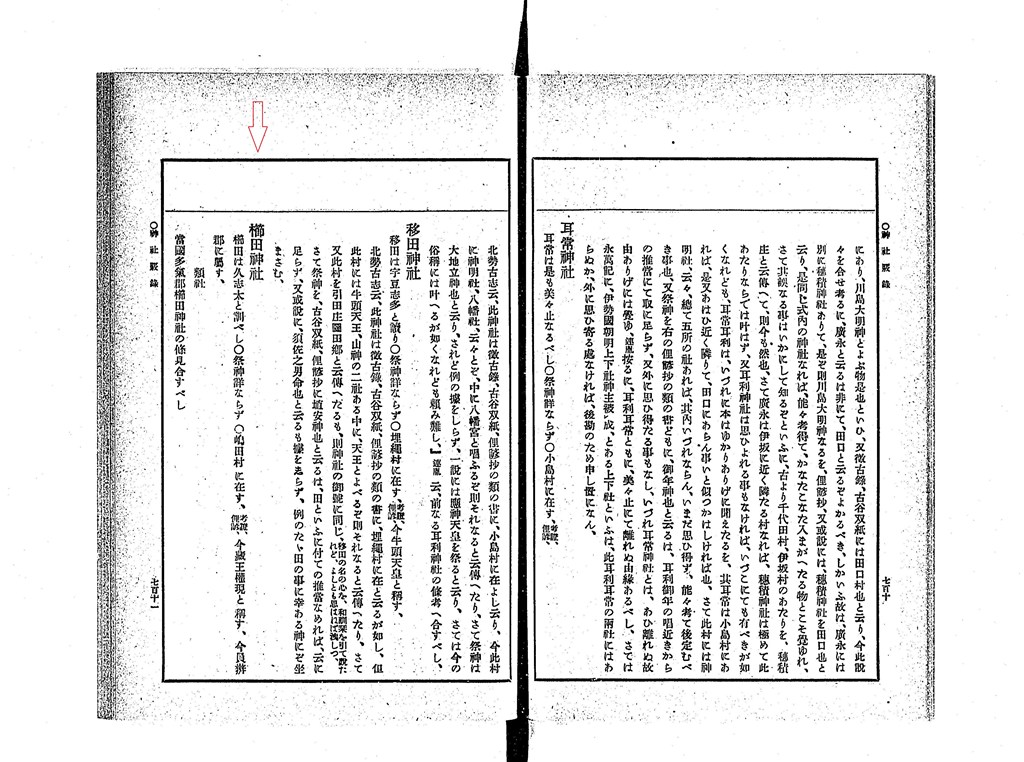

『大神宮叢書』第3 後篇,昭和10至15年に記される内容

【抜粋意訳】

○櫛田(クシタ)神社。

此社號モ地名ナルヘシ。

熈近考證ニ云ク、今 嶋田村產神、藏王權現此乎。

又 延經考證ニ云ク、在ニ島田村社此乎、東大鐘村之北 今屬 員辨郡、ト云ヘルニ依テ 按內記以後ノ諸誌コレニ同ス。

然ルニ雜記拾遺、俚諺ニハ埋縄村トス。移田卜交錯セルナリ。

然シテ宮地記、遺響ニハ鳴田村山上ニ坐ス、社頭ニ牛頭天王、天白明神、藏王權現合祭ノ小祠一宇アリ、故ニ藏王ト稱ス、ト詳記ス。

仍テ忍藩明細帳云、員辨郡 嶋田村 櫛田神社、社二尺、三尺、社地三畝、同上申書ニ、島田村 俗 天白大明神、今 員辨郡ナレト、寛永十二一年ノ郷村帳ニハ 員辨川ヲ境ニテ、赤尾、桑部、志知、中上ソノ外 朝明郡ノ分ニ入タリ、トイヘリ。

其社ヲ檢スルニ村ノ南山ニ在リ。地勢新シクシテ式社ノ景狀ニアラス。嶋田村ハ本郡ノ北界社ノ南山ニ在テ イト近ケレト、朝明ニ混入スへキ形勢ニ非ス。唯田ノー字ノアルニ抅泥シテ、員辨郡ノ祠ヲ本社ニ牽合スルニコソ。

寬永ノ郷村帳ハ信受シカタキモノナリケリ。

所詮本郡ノ内ニシテ各村ノ田字ヲ搜索セハ、本社所在ノ地名ヲ得ツヘシ。

依テ後日ヲ俟テ判定セムトス。

【原文参照】

神宮司庁 編『大神宮叢書』第3 後篇,西濃印刷岐阜支店,昭和10至15. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1239755

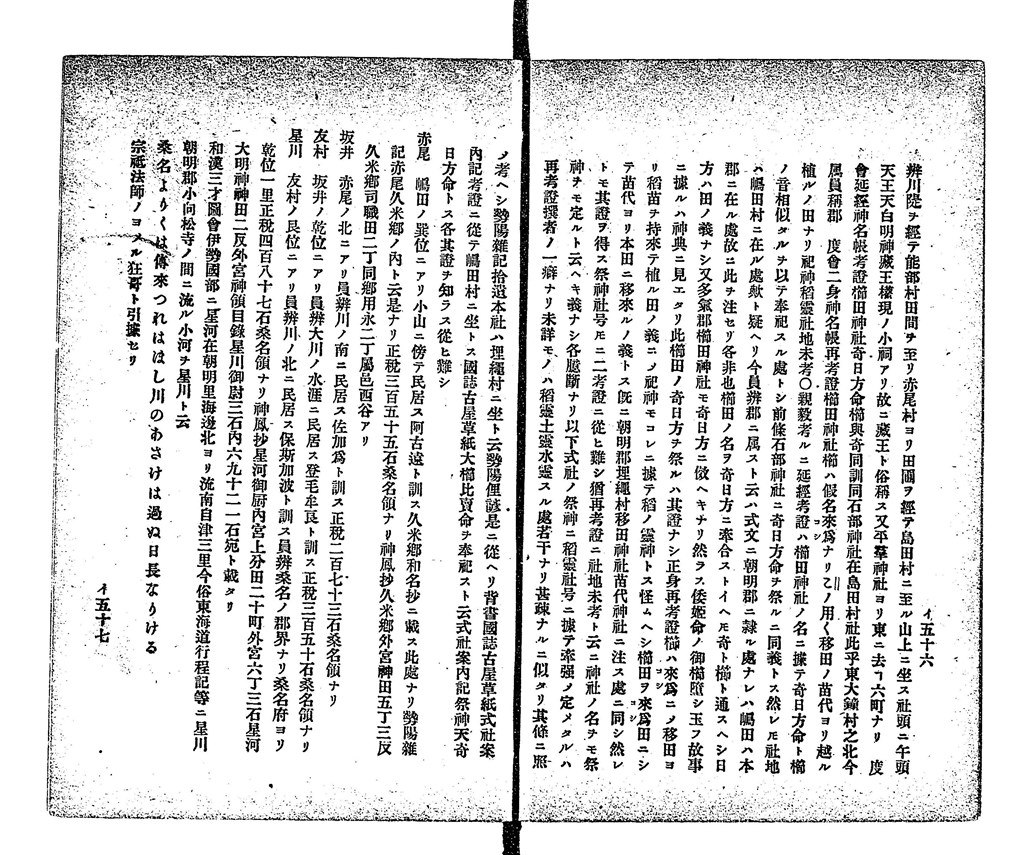

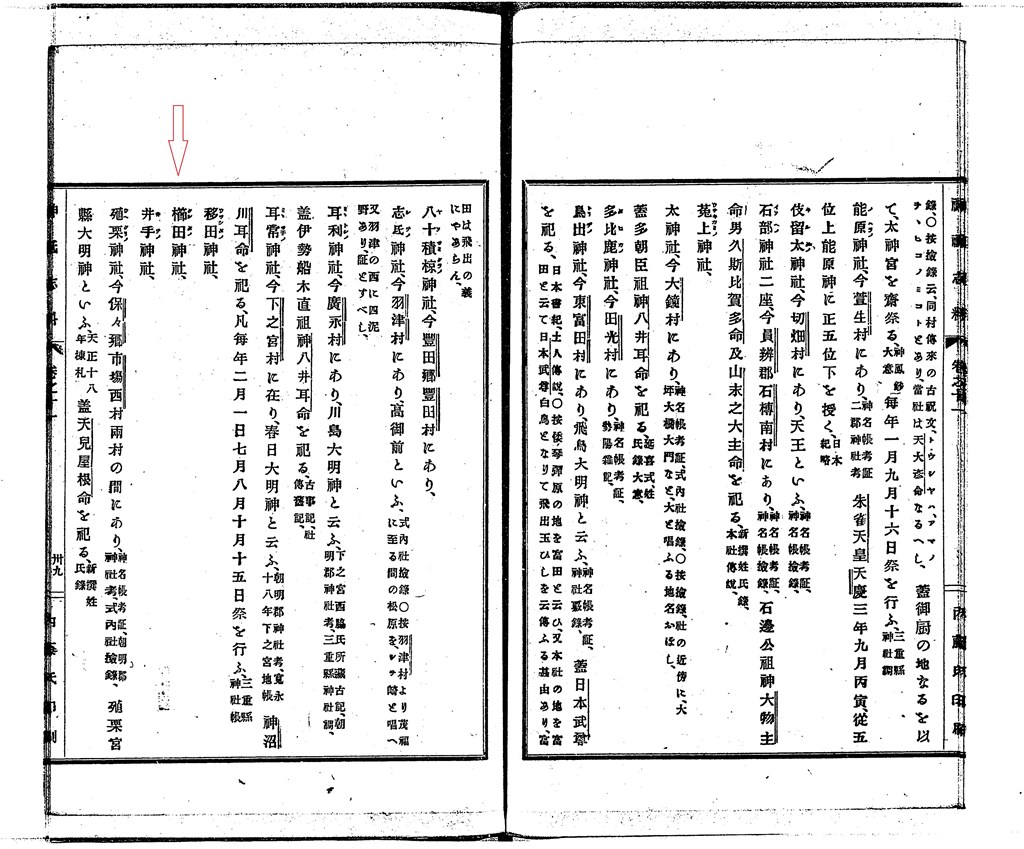

『勢陽五鈴遺響』2,1903年に記される内容

【抜粋意訳】

員辨郡

式內 櫛田神社

(嶋田)同處ニアリ 土俗 藏王權現ニ訛ル余 經歷スルニ 桑名ヨリ桑部長谷神社ニ至リ員辨川堤ヲ 能部村田間ヲ至リ 赤尾村ヨリ田圃ヲ經テ 島田村ニ至ル山上ニ坐ス 社頭ニ午頭天王 天白明神 藏王權現ノ小祠アリ 故ニ藏王卜俗稱ス 又 平峯神社ヨリ東ニ去ル六町ナリ

度會延經 神名帳考證 櫛田神社奇日方命 櫛與奇同訓同石部神社 在 島田村社此乎東大鏡村之 今属 員辨郡 度會二身 神名帳再考證 櫛田神社 櫛ハ 假名來爲ナリナリ ノ用用 移田ノ苗代ヨリ越ル植ルノ田ナリ 祀神 稻靈 社地未考

〇親毅考ルニ 延經 考證ハ櫛田神社ノ名ニ據テ 奇日方命ト櫛ノ音相似タルヲ以テ 奉祀スル處トシ 前條石部神社ニ奇日方命ヲ祭ルニ同義トス 然レモ社地ハ 島田村ニ在ル處歟卜疑ヘリ 今 員辨郡ニ属スト云ハ 式文ニ 朝明郡ニ隷ル處ナレバ 嶋田ハ 本郡ニ在ル處 故ニ此ヲ注セリ

各非也 櫛田ノ名ヲ奇日方ニ牽合ストイへモ 奇卜櫛卜通スヘシ 日方ハ 田ノ義ナシ 又 多氣郡 櫛田神社モ 奇日方ニ傲へキナリ 然ヲス倭姫命ノ御櫛堕シ玉フ故事ニ據ルハ 神典ニ見エタリ 此 櫛田ノ奇日方ヲ祭ルハ 其證ナシ

正身再考證 櫛ハ來爲ニソ移田ヨリ稲ヲ持來テ植ル田ノ義ニ祀神モ コレニ據テ 稻ノ靈神トス 怪ムヘシ 櫛田ヲ 來為田ニシテ 苗代ヨリ本田ニ移來ルノ義トス 既ニ 朝明郡埋縄村 移田神社 苗代神社ニ注ス處ニ同シ 然レモ其證得ス 祭神社号トモニ 考證ニ從ヒ難シ 猶再考證ニ 社地未考卜云ニ 神社ノ名ヲモ祭神ヲモ定ルト云へキ義ナシ 各臆断ナリ 以下 式社ノ祭神ニ稻靈社号ニ據テ牽強メ定メタルハ 再考證撰者ノー癖ナリ 未詳モノハ 稻靈 土靈 水靈スル處 若干ナリ 甚疎ナルニ以タリ 其條ニ照メ考へシ 勢陽雜記拾遺 本社ハ埋縄村ニ坐卜云 勢陽俚諺是ニ從へリ 背書國誌 古屋草子 式社案内記 考證ニ從テ嶋田村ニ坐トス 國誌 古屋草紙 大櫛比賣命ヲ奉祀スト云 式社案内記 祭神 天奇日方命トス 各其證ヲ知ラス 從ヒ難シ

【原文参照】

安岡親毅 著『勢陽五鈴遺響』2,伊東太三郎,1903. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991418

安岡親毅 著『勢陽五鈴遺響』2,伊東太三郎,1903. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991418

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・〈境内社〉広稲荷社

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・平群神社(桑名市志知)

延喜式内社 伊勢國 員辨郡 平群神社(へくりの かみのやしろ)

櫛田神社(桑名市島田)は 明治42年(1909)12月8日平群神社に合祀 後 昭和27年(1952)12月 平群神社から分祀して現在に至る

・平群神社(桑名市志知)については こちらの記事を参照

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

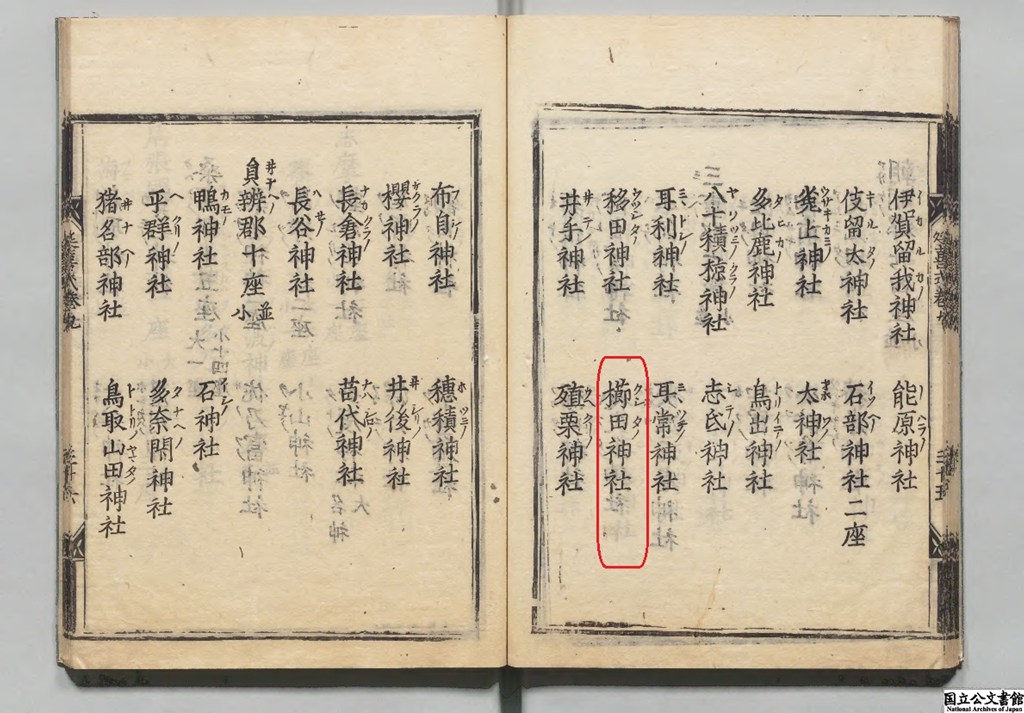

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊勢國 253座(大18座・小235座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)朝明郡 24座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 櫛田神社

[ふ り が な ](くしたの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Kushita no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載される「櫛田神社」について

延喜式内社 伊勢國 多氣郡 櫛田神社(くしたの かみのやしろ)の論社

・旧櫛田神社跡(松阪市櫛田町)

・櫛田神社(松阪市櫛田町)

・飯野高宮神山神社(松阪市山添町)〈旧櫛田神社跡を合祀〉

旧櫛田神社跡(松阪市櫛田町)は 明治41年2月11日 神山神社〈現 飯野高宮神山神社(松阪市山添町)〉に合祀されました

昭和八年(1933)現在地に分祀 櫛田神社(櫛田)となっています

延喜式内社 伊勢國 多氣郡 櫛田槻本神社(くしたつきもとの かみのやしろ)の論社

・旧櫛田神社跡(松阪市櫛田町)

・櫛田神社(松阪市櫛田町)

・飯野高宮神山神社(松阪市山添町)〈旧櫛田神社跡を合祀〉

旧櫛田神社跡(松阪市櫛田町)は 明治41年2月11日 神山神社〈現 飯野高宮神山神社(松阪市山添町)〉に合祀されました

昭和八年(1933)現在地に分祀 櫛田神社(櫛田)となっています

延喜式内社 伊勢國 朝明郡 櫛田神社(くしたの かみのやしろ)の論社

・櫛田神社(桑名市島田)

延喜式内社 越中國 射水郡 櫛田神社(くしのた かみのやしろ)の論社

・櫛田神社(射水市串田)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

三歧鉄道 星川駅から県道26号経由で南下して約2.6km 車での所要時間は7~9分程度

参道の入口に社号標があります

Please do not reproduce without prior permission.

櫛田神社(桑名市島田)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

境内は 島田地区の南にある丘の上に鎮座しています

丘の北側から参道の石段を上がります

参道石段は 途中に踊り場があり 鳥居が建っています

一礼をして鳥居をくぐり抜けます

Please do not reproduce without prior permission.

石段を上がり切ると 社殿 境内は東を向いています

Please do not reproduce without prior permission.

社殿は さらに一段高い壇に祀られています

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿の向かって右〈境内社〉広稲荷社

社殿の向かって左の石碑は「延喜式内 櫛田神社遺蹟碑」とあります

Please do not reproduce without prior permission.

おそらく

櫛田神社(桑名市島田)は 明治42年(1909)12月8日平群神社に合祀 後 昭和27年(1952)12月 平群神社から分祀して現在に至る この間に建てられていた石碑だと想われます

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には 御垣〈透塀〉に囲まれて 本殿が鎮座します

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして境内を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 櫛田神社について 所在は゛嶋田村に在す、今蔵王権現と称す、今員辨郡に属す、゛〈現 櫛田神社(桑名市島田)〉と記しています

【抜粋意訳】

櫛田神社

櫛田に久志太と訓べし

○祭神詳ならず

○嶋田村に在す、〔考証、俚諺〕今蔵王権現と称す、今員辨郡に属す、

類社

当國多気郡 櫛田神社の條見合すべし

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 櫛田神社について 社号のみ 記されています

【抜粋意訳】

櫛田(クシタノ)神社

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第10,11巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/81549

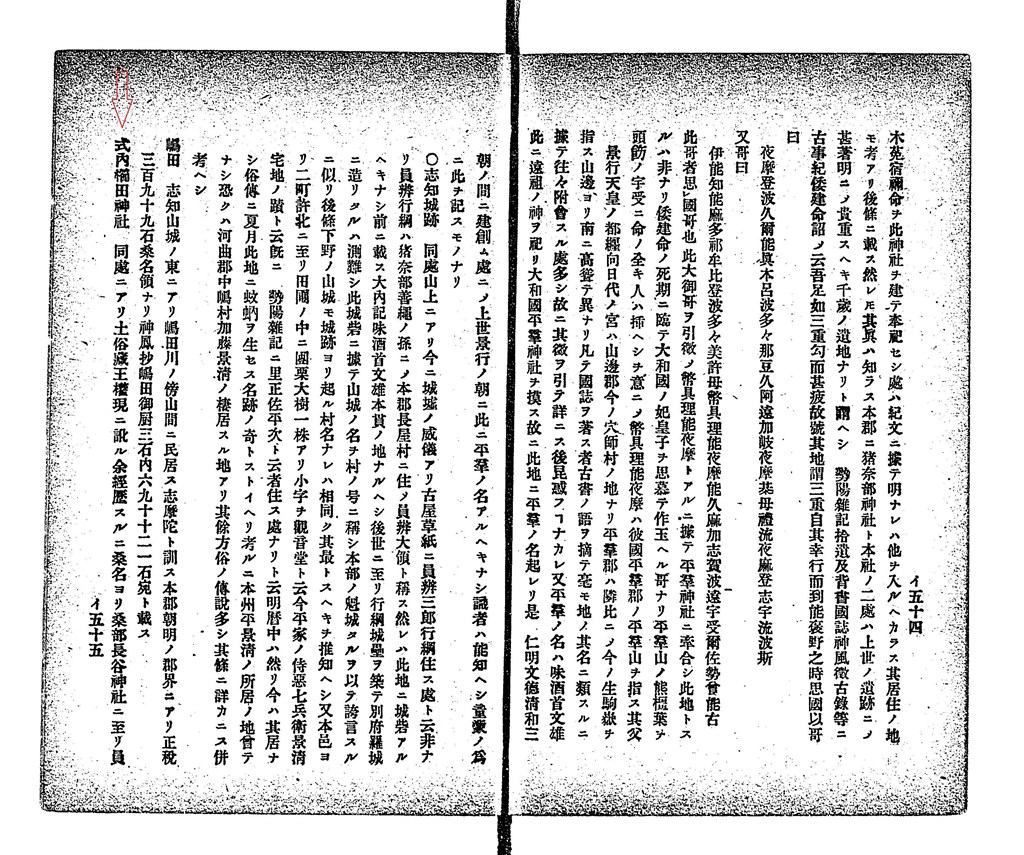

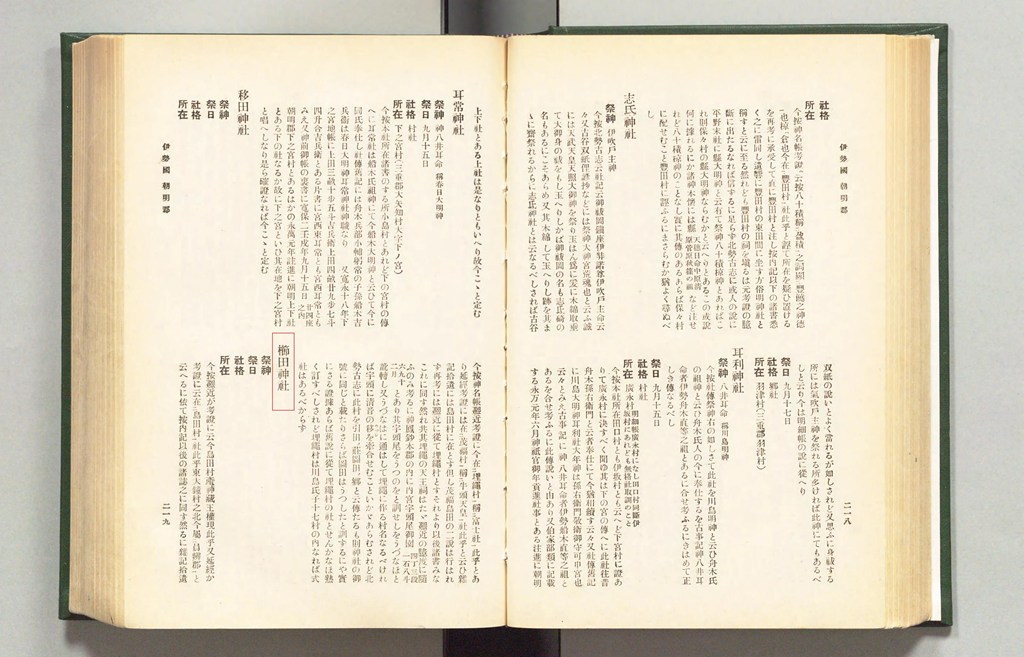

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 櫛田神社について 所在は記されていません

説として゛今 烏田村 産神 藏王権現此乎゛〈現 櫛田神社(桑名市島田)〉を挙げていますが゛唯 田のー字のあるに泥みて員辨郡の祠を本社に牽合するは信受し難きことなり゛として受け入れられないとも記しています

【抜粋意訳】

櫛田神社

祭神

祭日

社格所在

今按 熈近が考證に云 今 烏田村 産神 藏王権現此乎 又 延經か考證に云 在ニ島田村 社此乎 東大鐘村之北 今属ニ員辨郡と云へるに依て 按内記以後の諸誌之に同す 然るに雜記拾遺 俚諺は埋縄村とす 移田と交錯せるなり 然して宮地記 及び 遺響に島田村山上に坐す 社頭に牛頭天王 天白明神藏王權現合祭の小祠一宇あり 故に藏王と稱すと詳記す 唯田のー字のあるに泥みて員辨郡の祠を本社に牽合するは信受し難きことなり 但し今 員辨との郡界は社南の山を限るといへば いと近けれ共 其地式社の形勢と見えざるをいかにせむ なほ本郡内 各村の田字を搜索せば 所在地名を得ることあらむか

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

櫛田神社(桑名市島田)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.