国瑞彦神社(くにたまひこじんじゃ)は 文化3年(1806)藩祖 家政公を偲び゛国瑞彦゛の神号を受け この地に奉祀 式内論社の境内社 龍王神社〈現在 廃社 本殿に合祀〉と゛もと徳島城城山に鎮座の竜王祠゛を合祀した時期もあり 式内社 天石門別豊玉比賣神社(あまのいはとわけ とよたまひめの かみのやしろ)の論社とされます

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

國瑞彦神社(Kunitamahiko shrine)

【通称名(Common name)】

・國瑞さん(くにたまさん)

【鎮座地 (Location) 】

徳島県徳島市伊賀町1丁目6

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》蜂須賀家政公(はちすかいえまさこう)

《合》歴代藩主命(れきだいのはんしゅのみこと)

文武有功の士 九十二人の霊

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・所願成就・一族繁栄・子孫繁栄

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

由緒

蜂須賀家政公は 天正10年(1587)徳島に築城した。

当社は 文化3年(1806)12代藩主治昭(はるあき)公が藩祖家政を偲び「国瑞彦」の神号を受けてこの地に奉祀した。明治4年最後の藩主茂昭公が東京への移転に際し正勝公以下歴代藩主と武有功の士91人の霊を合祀し、明治7年に郷社に、同12年に県社に列した。現社殿は昭和63年4月に新築され現在にいたる。徳島県神社庁HPより

https://www.jinja-net.jp/jinja-all/jsearch3all.php?jinjya=7054

【由 緒 (History)】

国瑞彦神社(くにたまひこじんじゃ)(旧県社)

一、鎮座地 徳島市伊賀町一丁目六番地の二

一、御祭神 蜂須賀家政(はちすかいえまさ)公ほか歴代藩主命

一、例 祭 十月二十四日一、由 緒

天正十五年(一五八七年)藩祖 家政公は 徳島に築城し 子孫世々其の封を襲うて明治に至った。当神社は、文化三年(一八〇六年)十一代藩主 治昭(はるあき)公が家政公を偲び 国瑞彦の神号を受けて奉祀した。

明治四年 最後の藩主 茂韶(もちあき)公が東京移転に際し 正勝公以下 歴代藩主と 文武有功の士 九十二人の霊を合祀 明治七年郷社 同十二年県社に列した。

現社殿は、昭和六十三年(一九八八年)三月に新築された。

平成十一年九月吉日

現地石碑文より

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

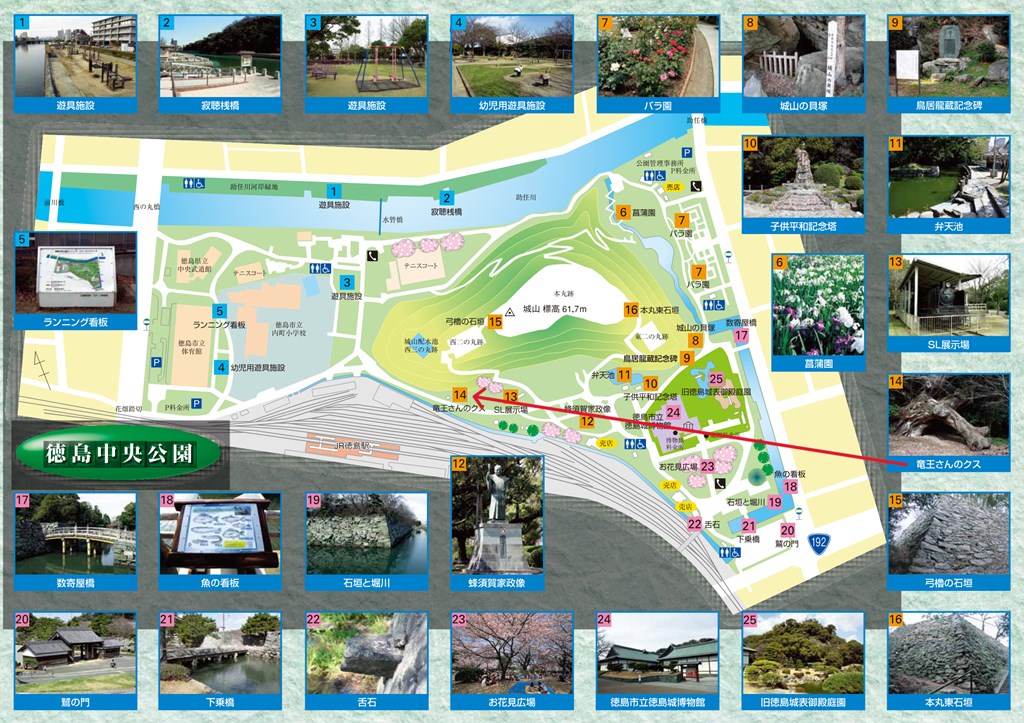

・龍王祠〈廃社〉の旧鎮座地

徳島市の徳島中央公園(城山)にあった竜王祠は 徳島城の取り壊し時〈明治8年(1875)〉眉山麓にある国瑞彦神社に合祀 現在は 徳島城鎮護の社である春日神社の境内社として遷座

・竜王さんのクス

(もと徳島城城山に鎮座した竜王祠〈廃社〉の付近)

竜王さんのクス

「龍王さんのクス」は、城山で最大のクスノキの古木で、樹齢推定600年くらい。昭和9年(1934)の室戸台風で倒れた。この大クスから西へ100メートル、低い石垣の上の小平地に竜王神社があったことから「竜王さんのクス」と呼ばれている。龍王神社は、明治8年(1875)の徳島城取り壊しのとき、眉山の麓にある伊賀町1丁目の国瑞彦神社に合祀された。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

中央公園パンフ

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

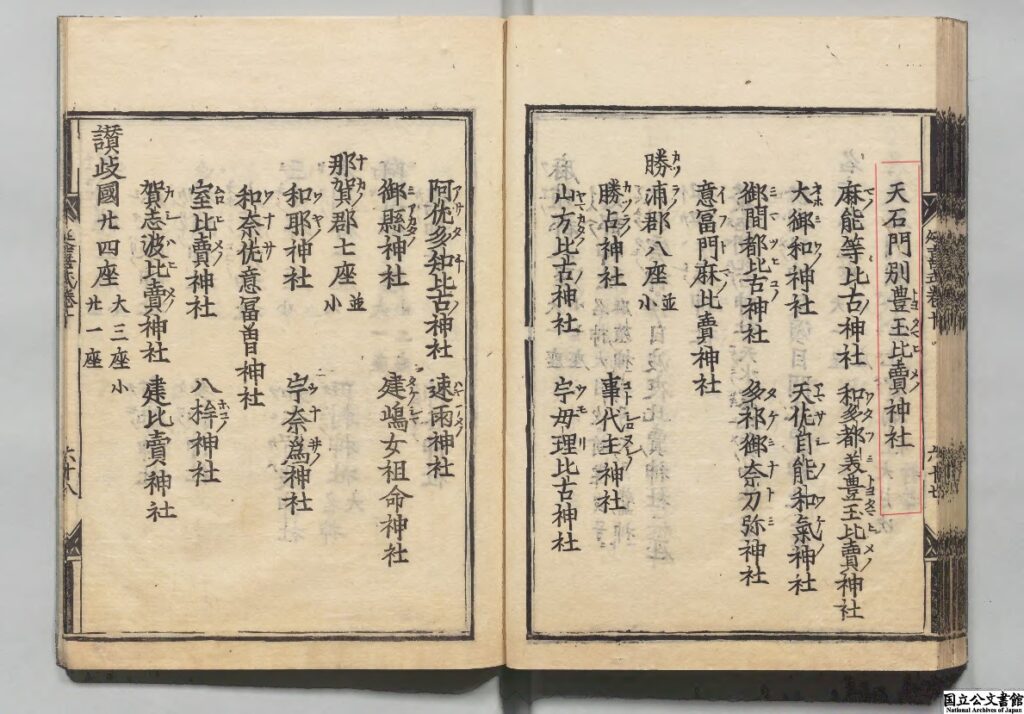

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載

(Engishiki Jimmeicho)This record was completed in December 927 AD.

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

※式内社(阿波國名方郡 天石門別豊玉比賣神社)の論社二つ

①境内社゛龍王神社゛〈現在は 廃社 本殿に合祀されている〉

※国瑞彦神社の境内社゛龍王神社゛は 式内社 天石門別豊玉比賣神社の論社とされていた

②竜王宮(もと徳島城城山に鎮座していた竜王宮)〈国瑞彦神社に合祀されていた時期あり〉

※元は徳島城内に鎮座した゛龍王宮゛は 式内論社の天石門別豊玉比賣神社とされ 国瑞彦神社・忌部神社を経て 現在は 徳島城鎮護の社である春日神社の境内社として遷座

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)南海道 163座…大29(うち預月次新嘗10・さらにこのうち預相嘗4)・小134[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)阿波國 50座(大3座・小47座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)名方郡 9座(大1座・小8座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 天石門別豊玉比賣神社

[ふ り が な ](あまのいはとわけ とよたまひめの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Amano Ihatowake toyotamahime no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

天石門別豊玉比賣神社(あまのいはとわけ とよたまひめの かみのやしろ)

・雨降神社(徳島市不動西町)

・龍王祠〈廃社〉

徳島市の徳島中央公園(城山)〉にあった竜王祠は 徳島城の取り壊し時〈明治8年(1875)〉眉山麓にある国瑞彦神社に合祀

・竜王さんのクス(もと徳島城城山に鎮座した竜王祠〈廃社〉の付近)

・国瑞彦神社(徳島市伊賀町)

※式内社(阿波國名方郡 天石門別豊玉比賣神社)の論社二つ鎮座

①境内社゛龍王神社゛〈現在は 廃社 本殿に合祀されている〉

※国瑞彦神社の境内社゛龍王神社゛は 式内社 天石門別豊玉比賣神社の論社とされていた

②竜王宮(もと徳島城城山に鎮座していた竜王宮)〈国瑞彦神社に合祀されていた時期あり〉

※元は徳島城内に鎮座した゛龍王宮゛は 式内論社の天石門別豊玉比賣神社とされ 国瑞彦神社・忌部神社を経て 現在は 徳島城鎮護の社である春日神社の境内社として遷座

・豊玉比賣神社〈春日神社境内〉(徳島市眉山町)

竜王宮(もと徳島城城山に鎮座していた竜王宮)〈国瑞彦神社に合祀されていた時期あり〉

※元は徳島城内に鎮座した゛龍王宮゛は 式内論社の天石門別豊玉賣売神社とされ 国瑞彦神社・忌部神社を経て 現在は 徳島城鎮護の社である春日神社の境内社として遷座

・天石門別八倉比賣神社(徳島市国府町)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR徳島駅から 眉山〈南西方向〉へ向かい その東麓に鎮座 約1.5km 車7分程度

眉山ロープウェイ山麓駅出口から徒歩約8分

門柱に社号゛國瑞彦神社゛と刻字

國瑞彦神社(徳島市伊賀町)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

向かって左の門柱には゛徳島縣神社廰゛とあります

Please do not reproduce without prior permission.

こちらです

Please do not reproduce without prior permission.

現在は徳島市新浜本町に移転されています 徳島縣神社庁http://awa-jinjacho.jp/

参道を進むと゛注連柱(しめばしら)゛が立ちます

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の伝承】(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

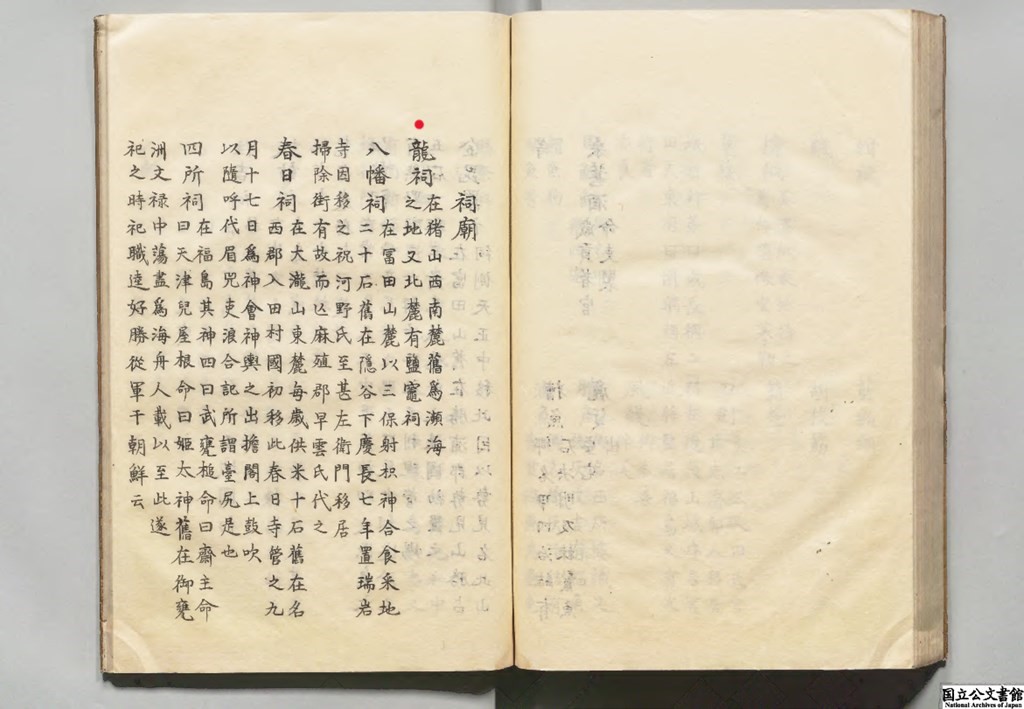

『阿波志(awashi)』〈文化12年(1815)全12巻〉に記される伝承

もと徳島城城山に鎮座した゛竜王祠゛について記しています

【抜粋意訳】

阿波志 巻之二 城府 祠廟 ゛龍祠゛

在猪山西南舊爲瀕海之地〈猪山の西南麓に在り 旧は 海に面していた地〉

又北麓有鹽竃祠〈又は 北麓に有る 鹽竈祠か〉

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブ 『阿波志』著者:佐野憲 文化12年(1815年)全12巻[旧蔵者]教部省 写本 ,明治https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000002320&ID=M2018051415051134342&TYPE=&NO=画像利用

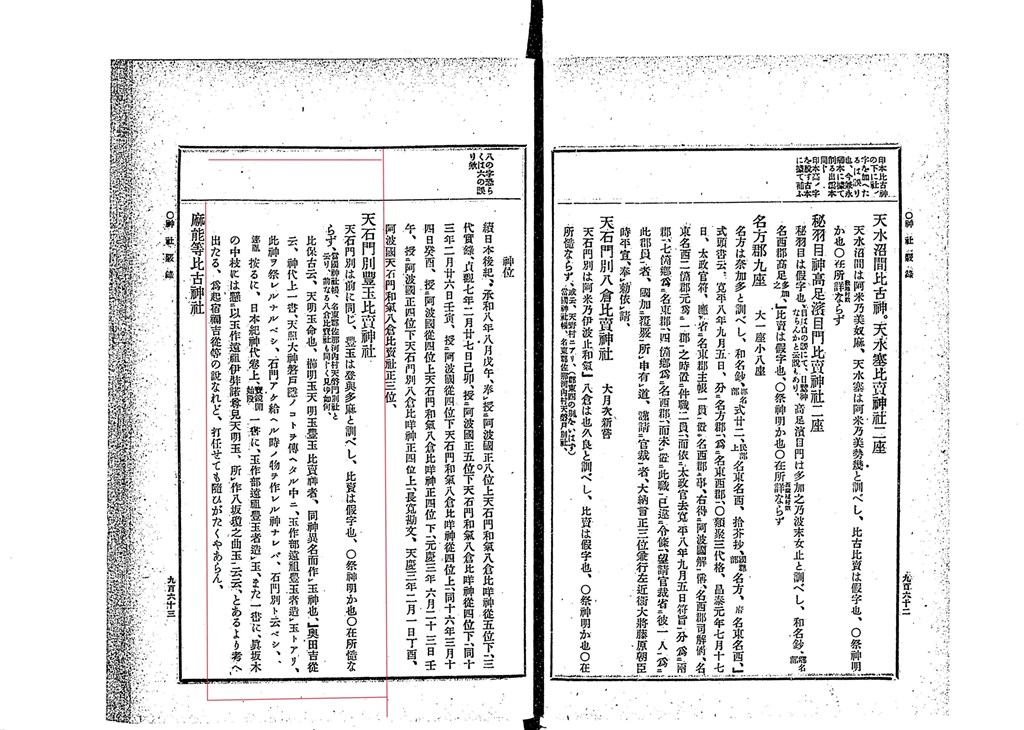

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 天石門別豊玉比賣神社について 所在については確定しないと記し

當國神社帳には゛天岩戸別神社(佐那河内村上)゛天石門別八倉比賣神社(徳島市国府町矢野)゛と見ているが如何か?と記しています

【抜粋意訳】

天石門別豊玉比賣神社

天石門別は前に同じ〈阿米乃伊波止和氣〉、豊玉は登與多麻と訓べし、比賣は假字也、

〇祭神 明か也

〇在所 慥(たしか)ならず、〔當國神社帳、名東郡住那河内村 天磐戸別社と云り、前なる八倉比賣社も同じく見ゆ如何、〕

比保古云、天明玉命也、櫛明玉 天明玉 豊玉 比賣神者、同神異名而作玉神也、」

奧田吉從云、神代上一書、天照大神磐戸隠ノコトヲ傳ヘタル中ニ、玉作部遠祖豊玉者造玉トアリ、此神ヲ祭レルナルベシ、石門アケ給へル時ノ物ヲ作レル神ナレバ、石門別卜云ベシ、連胤按るに、日本紀神代卷上、〔寶鏡開始段〕一書に、玉作部遠祖 豊玉者造玉、また一書に、眞坂木の中枝には懸ニ以 玉作遠祖 伊弊諾尊兒 天明玉、所作八坂瓊之曲玉云云、とあるより考へ出たる、爲起宿禰吉從等の説なれど、打任せても随ひがたくやあらん、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 天石門別豊玉比賣神社について 所在については゛舊 徳島城内にある龍王宮゛〈現 春日神社(徳島市眉山町)の 境内社 豊玉比売神社(合祀 竜王宮)〉と記しています

【抜粋意訳】

天石門別豊玉比賣神社

今 名東郡佐那河内村に在り、天磐門別社と云ふ、〔阿波神社帳〕

天石門別豊玉比賣神を祀る、〔延喜式〕

〔按 日本紀一書、天石戸の段に玉作部祖 豊玉神 玉を造るとあるは、同神にて、其天石屋に功あるを以て、天石門別の稱ある乎、されど豊玉神 果して女神りや詳かならず、或は豊玉神の姫神ならむ、神名秘書に櫛明玉命を高皇産 霊神の女とあれど、此書偏るに信がたし、此に天石門別と云るは、下條にも豊玉比賣神社ありて 同神の如く聞ゆる故に、同神に非る事を別ん爲にかくは記せるなるへし、姑附て考に備ふ、

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 天石門別豊玉比賣神社について 所在については

゛阿府志共に 德島城内の龍王なりと云へる゛〈現 春日神社(徳島市眉山町)の 境内社 豊玉比売神社(合祀 竜王宮)〉であるとも

゛今 名東郡和田村の王子権現なりとの説もあれど゛〈現 王子和田津美神社(徳島市国府町和田宮ノ元)〉とも

゛或は名西郡矢野村の杉尾明神 今云 八倉比賣社ならんとの説もあり゛〈現 天石門別八倉比賣神社(徳島市国府町矢野)〉と記しています

【抜粋意訳】

天石門別豊玉比賣神社

祭神

祭日

社格所在

今按 本社所在 阿波志 阿府志共に 德島城内の龍王なりと云へるを 式社略考には 今の城郭たまはざる以前より在し社ならば 此所ならんか 恐くは國初の御時 勧請せさせ玉ひしには あらぬかと云ヘども この龍王に明應中の金口もあれは 天正以來の社ならざる事は著し 一説に龍王といへば 和多都美豊玉比賣神社ならん

但し 其社は今 名東郡和田村の王子権現なりとの説もあれど こは和多と和田との同音より附會せしならんといへり

又 或は 名西郡矢野村の杉尾明神 今云 八倉比賣社ならんとの説もありとぞ 尚能く尋ぬべし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

國瑞彦神社(徳島市伊賀町)について 蜂須賀家政と至鎮(ヨシシゲ)の生涯 明治に至るまでの歴代の藩主が記されています

式内社(阿波國名方郡 天石門別豊玉比賣神社)の論社であった゛龍王神社゛は 境内社として掲載されています〈※廃社され 現在は本殿に合祀〉

【抜粋意訳】

徳島縣 縣社之部

〇德島縣 阿波國 德島市字富田浦町字西富田

縣社 國瑞彦(クニタマヒコノ)神社

祭神

蜂須賀 家政(イヘマサ)

同 至鎮(ヨシシゲ)

同 忠英(タダヒテ)

同 光隆(ミツタカ)

同 綱通(ツナミチ)

同 綱矩(ツナノリ)

同 宗員(ムネカズ)

同 宗英(ムネヒデ)

同 宗鎮(ムネシゲ)

同 至央(ヨシナカ)

同 宗喜(ムネハル)

同 治昭(ハルアキ)

同 斎昌(ナリマサ)

同 斎裕(ナリヒロ)家政は、蜂須賀小六正利の孫也、父は政勝、其先は足利泰氏に出づ、泰氏八世の孫正昭、尾張國 海東郡 蜂須賀村を領す、依って蜂須賀を氏とす、家政は信長に事へ、秀吉の手に属して、天正四年長篠の役に功あり、同六年 秀吉の中南諸侯を攻むるや、播磨廣瀨の城主宇野某と追撃したる功により、秀吉の乘馬を賜はる、同十二年、秀吉紀伊を征し、中村一氏をして、岸和田城と守らしめしに、土寇蜂起し勢猛なり、家政一氏を助けて之を平げ、播磨の地三千石を賞賜せらる、同十三年四國征伐には、家政父とー萬餘人を率ゐて軍に従ひ、功を以て、阿波國と賜はり、徳島城に治す、其國を治むるや、士民を愛撫すること子と視るが如く、國人深く其徳を慕へり、十四年阿波守に任ぜらる、十五年秀吉に從って九州を攻む、文禄四年征韓單に從ひて非功少からず、後國を子至鎮に護りて蓬庵と號し、悠々閃日月を樂みしが、寛永十五年十二月卒す、年八十一、

至鎮は、慶長四年封を襲ぎ、五年關ケ原役起るや、家康に從ひて小西行長を敗る、同九年從四位下に叙せられ阿波守となる、同十九年 大坂役に殊功あり、元和元年正月、松平の氏と賜はり、五月淡路國を加へられ、二十五萬六千石を領す、同六年、父に先って卒す、年三十五、

子孫世々其封を襲うて以て明治に及べり、忠英以下は即ち其歴代の藩主なり、當社は、既に蜂須賀家藩治時代より勧請し、元と國瑞彦大明神と稱せしといふ、明治七年郷社に列し ,同十二年七月現格縣社に昇格せらたり。

社殿は•本殿・幣殿・拜殿及び神庫、神輿庫、勤番所、詰所其他の建物整然として並立し、境内は三千四十餘坪 (官有地第一種 )を有す。境内神社

嚴島神社 龍王神社 天満神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』下,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088313

國瑞彦神社(徳島市伊賀町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.