賀茂波爾神社(かもはにじんじゃ)は 江戸時代には゛赤ノ宮・赤宮稲荷大明神゛と呼ばれました 明治政府の指令により 近世に頽廃した 延喜式内社 賀茂波尓神社(かもはにの かみのやしろ)であるとされ改号したものです 赤ノ宮と呼ばれたのは 稲荷社の社殿が朱色の為 とも 土器の生産原料の赤土〈埴土〉に因んだとも云われます

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

賀茂波爾神社(Kamohani shrine)

【通称名(Common name)】

・赤ノ宮〈 赤の宮〉(あかのみや)

【鎮座地 (Location) 】

京都府京都市左京区高野上竹屋町36

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》波爾安日子神(はにやすひこのかみ)

波爾安日女神(はにやすひめのかみ)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

・万物の生成発展・殖産興・方除け・火災・災難・疫病・厄除けなど

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

・ 賀茂御祖神社(通称 下鴨神社)の境外摂社〈第四摂社〉

【創 建 (Beginning of history)】

創建年代不詳

江戸時代には゛赤ノ宮・赤宮稲荷大明神゛と呼ばれました

現在も 神社の東側の住所は「京都府京都市左京区一乗寺赤ノ宮町」です

【由 緒 (History)】

賀茂御祖神社 攝社 賀茂波爾神社

通称 赤の宮 由緒

御祭神

波邇安日子神

波邇安日女神末社 稲荷社

宇迦之御魂神御祭神の波邇安日子神、波邇安日女神は天照皇大神の御弟神で大地を守護し、万物の生成発展、殖産興業をはじめ方除、災難除、疫病、厄除け等多方面に亘っての御神徳を備えられている。

創建の年代は不詳であるが、延喜式神名帳に「賀茂波邇神社二座」とある社で延喜年間(九〇一頃)以前からこの地に山城平野の総鎮守神として奉斎された。

現在の社名は賀茂御祖神社(通称 下鴨神社)第四摂社 賀茂波邇神社であるが、明治十年三月に官幣大社 賀茂御祖神社の摂社に加列し、それ以前は 村社 波邇神社と云い、単に赤の宮とも呼ばれていた。京洛でいまなお 親しく赤の宮と呼ばれている所以は 江戸時代に赤の宮稲荷大明神と呼ばれ、稲荷神、迦遇突智神とが併せ祀られていた。一般に稲荷の神を祀る社は、社殿を朱に染めるところから、当神社も古くは丹塗りであり、誰云うなく赤の宮の名が起こったのであろう。また、当神社の祭神を西泥部、土師などが祖先神と仰ぐところから、赤土の宮が赤の宮となったとする説もある。

当神社の鎮座地は 高野川の畔であるところから、度々河川の氾濫により社殿は流失し、田畑は荒廃を極めたが、寛文十一年(一六六一)頃、修学寺(現在の修学院)に御本屋、離宮が造営され その行幸路に接し、また、同じ頃、高野川流域の新田開発が成功して以来急速に発展し 今日の賑わいを見るにいたった。

社頭の案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・中門〈拝所〉

Please do not reproduce without prior permission.

・拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・境内社 権九朗稲荷大神

※かつて「赤宮稲荷」と呼ばれた稲荷系の神社とは関係が無く 戦後に勧請されたとのこと

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・手水舎

Please do not reproduce without prior permission.

・波爾井

Please do not reproduce without prior permission.

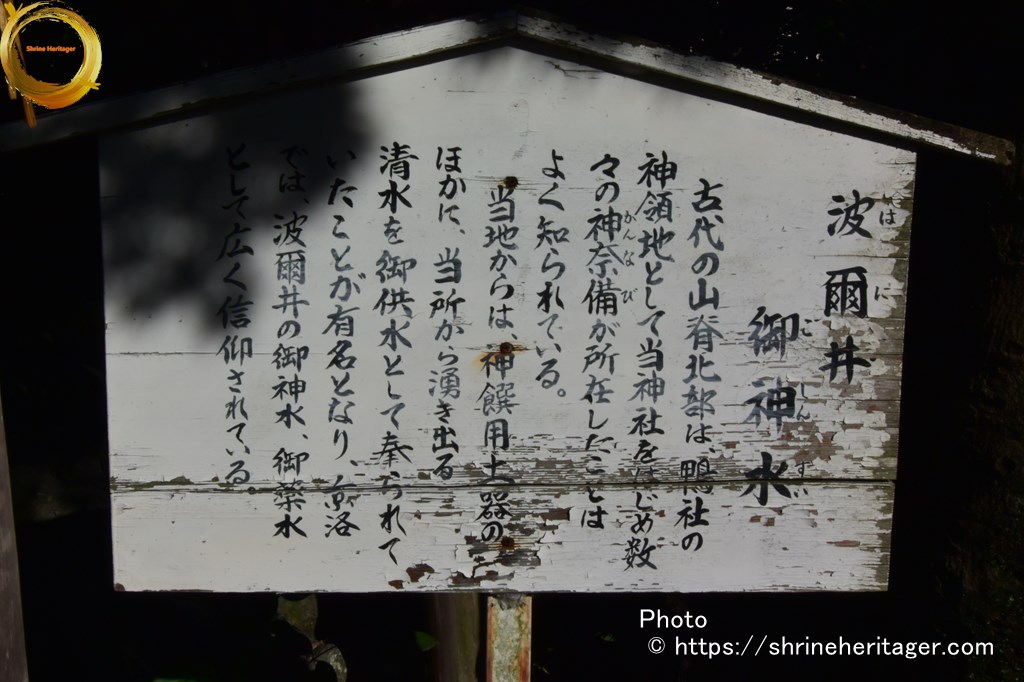

波爾井(はにい)御神水(ごしんすい)

古代山脊北部は、鴨社の神領地として当神社をはじめ数々の神奈備(かんなび)が所在したことはよく知られている。

当地からは、神饌用の土器のほかに、当初から湧き出る 清水を御供水として奉られていたことが有名となり、京洛では、波爾井の御神水、御薬水として広く信仰されている。

現地立札より

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

賀茂波爾神社〈赤ノ宮〉(京都市左京区高野上竹屋町)は 下鴨神社の境外攝社です

下鴨神社の記事を参照してください

・賀茂御祖神社〈下鴨神社〉(京都市左京区下鴨泉川町)

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

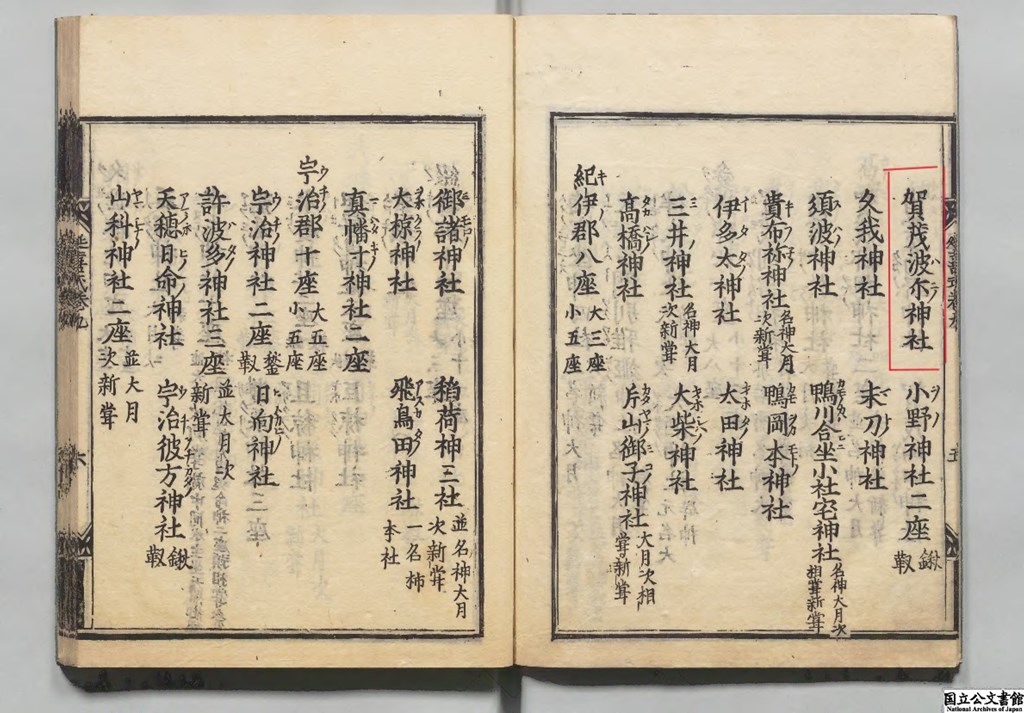

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)畿内 658座…大(預月次新嘗)231(うち預相嘗71)・小427[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)山城國 122座(大53座(並月次新嘗・就中11座預相嘗祭)・小69座(並官幣))

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)愛宕郡 21座(大8座・小13座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 賀茂波尓神社

[ふ り が な ](かもはにの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Kamohani no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社 山城國 愛宕郡 賀茂波爾神社(かものはにの かみのやしろ)の論社

・賀茂波爾神社(京都市左京区高野上竹屋町)〈下鴨神社 境外摂社〉

・土師尾社(京都市北区上賀茂本山)

〈上賀茂神社 境内社〉(中門内 一般不可)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

叡山電鉄 叡山本線 一乗寺駅から 東方向へ約450m 徒歩7分程度

社殿・境内は東南を向いています

社頭は 境内の西南の角に 朱色の鳥居が建っています

賀茂波爾神社〈赤ノ宮〉(京都市左京区高野上竹屋町)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 鳥居をくぐり抜けると正面には社務所が建っています

ここで 参道は直角に折れて 社殿へと向かっています

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の向かって右横には 波爾井があり その奥に手水舎 更に奥に見える赤鳥居が 境内社 権九朗稲荷大神です

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿には「賀茂御祖神社摂社に加列して百年を記念」して昭和四十六年の額が飾られています

昭和46年(1971)の100年前 1871年(明治4年)賀茂御祖神社摂社に加列したのがわかります

Please do not reproduce without prior permission.

中門〈拝所〉に進むと 下鴨神社の御神紋゛葵(二葉葵)゛です

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

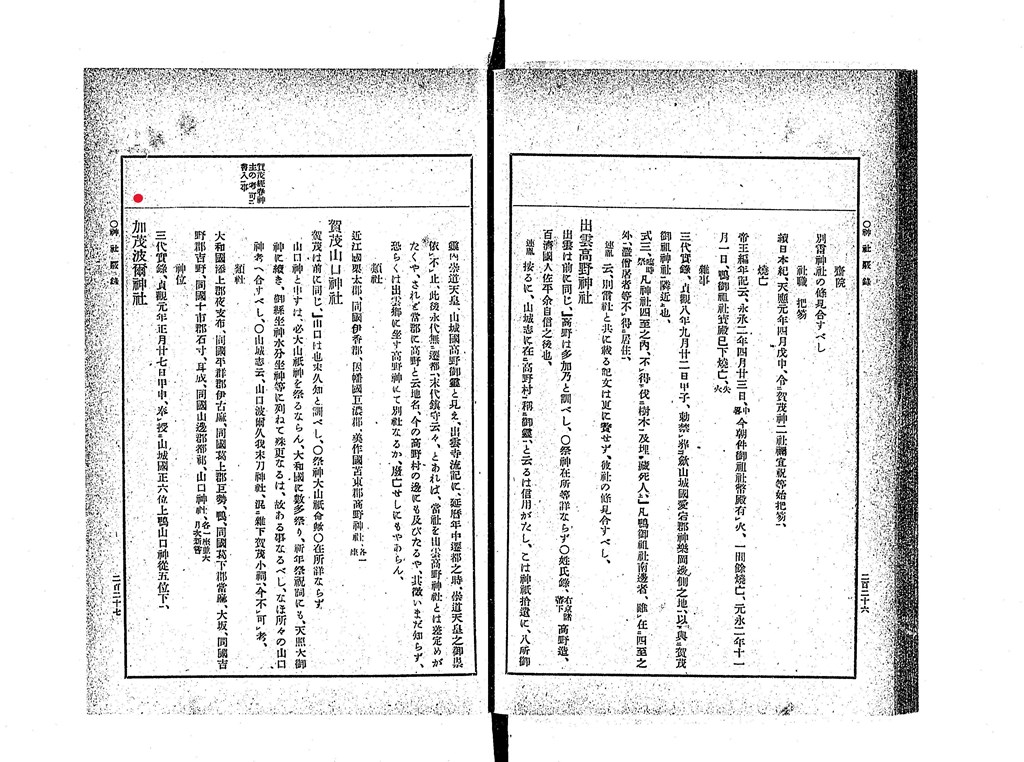

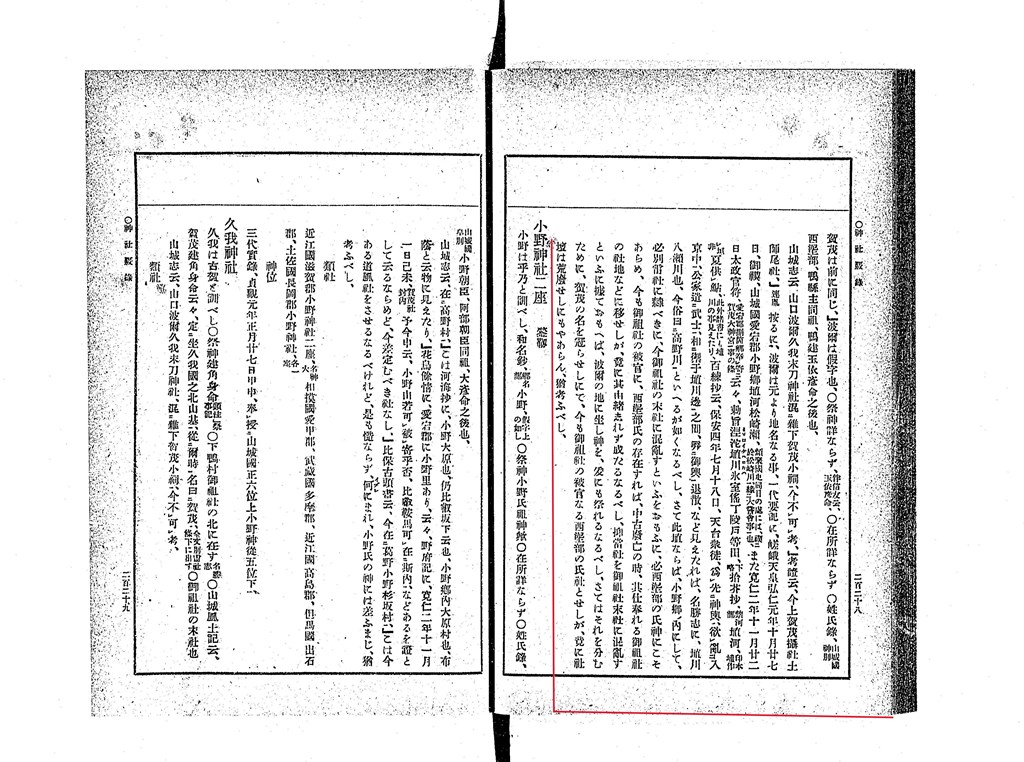

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 賀茂波爾神社について 所在は゛中古 廃亡して 在所詳ならず゛と記していますが

諸説として 二つの説を挙げています

゛山城志云、山口波爾久我末刀神社混ニ雑下賀茂小祠゛〈現 賀茂波爾神社〈赤ノ宮〉(京都市左京区高野上竹屋町)〉

゛考証云、今上賀茂摂社土師尾社゛〈現 土師尾社(京都市北区上賀茂本山)〈上賀茂神社 境内社〉〉

【抜粋意訳】

賀茂波尓神社

賀茂は前に同じ、』波爾は假字也、

○祭神詳ならず、〔伴信友云、玉依彦命〕

○在所詳ならず

○姓氏録、〔山城國神別〕西泥部、鴨縣主同祖、鴨建玉依彦命之後也、

山城志云、山口波爾久我末刀神社混ニ雑下賀茂小祠、今不可考、」

考証云、今上賀茂摂社土師尾社、』

〔連胤〕按るに、波爾は元より地名なる事、一代要記に、嵯峨天皇 弘仁元年十月二十七日、御禊、山城國愛宕郡小野郷埴河松崎瀬、〔類聚國史 同日の處には、禊ニ於松崎川、縁ニ大嘗曾事也、〕

また寛仁二年十一月二十二日太政官符、〔愛宕郡捌簡郷奉寄賀茂大神宮事の條〕云々、勅旨 涅沱埴川(ミソロイケハニカハ)氷室揺丁陵戸等田、〔下略〕拾芥抄、〔禁河部〕埴河、〔印本埴作埴非〕夏供鮎、〔此外諸書にも埴川の事見えたり〕

百練抄云、保安四年七月十八日、天台衆従、為先ニ神輿、欲乱ニ入京中、公家遣ニ武士、相ニ禦于埴川辺之間、舜ニ御輿退散、など見えたれば、名勝志に、埴川八瀬川也、今俗曰ニ高野川といへるが如くなるべし、さて此埴ならば、小野郷ノ内にして、必別電社に隷べきに、今御祖社の末社に混乱すといふをおもふに、必西泥部の氏神にこそあらめ、今も御祖社の被官に、西泥部氏の存在すれば、中古廃亡の時、其仕奉れる御祖社の社地などに移せしが、竟に其由緒志れず成たるなるべし、抑当社を御祖社末社に混乱すといふに據ておもへば、波爾の地に坐し神を、爰にも祭れるなるべし、さてはそれを分むために、賀茂の名を冠らせしにで、今も御祖社の被官なる西泥部の氏社とせしが、竟に社壇は荒廃せしにもやあらん、猶考ふべし、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

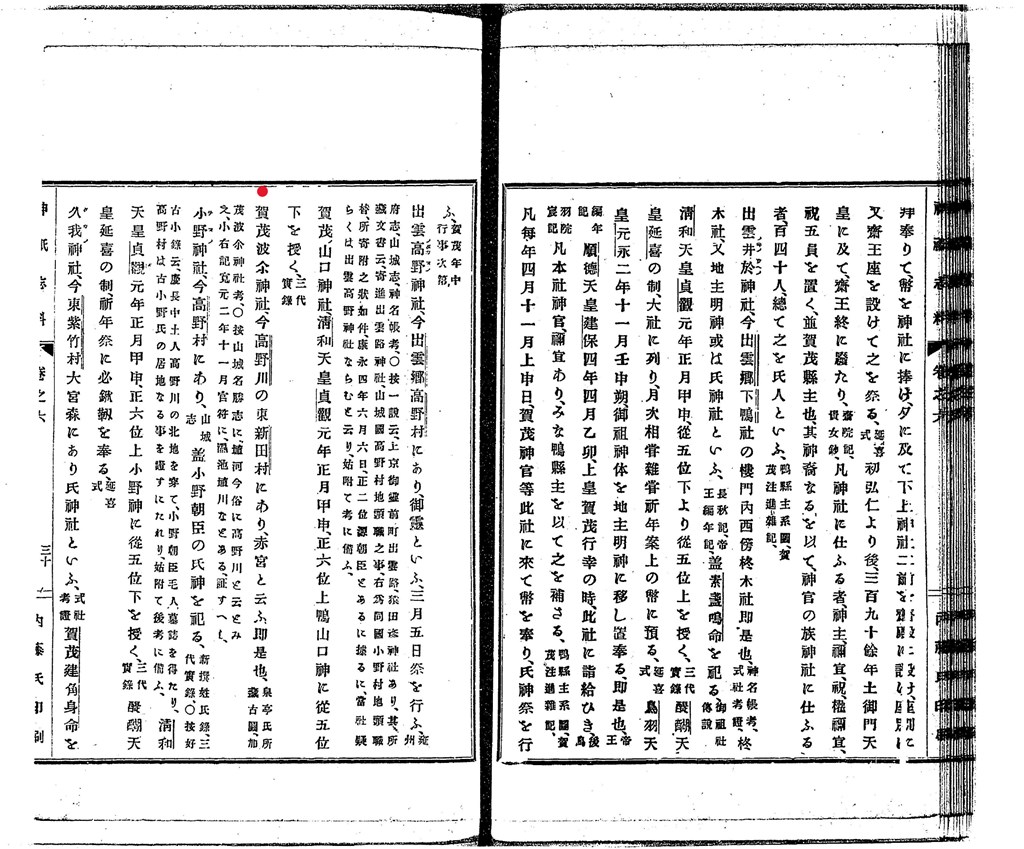

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 賀茂波爾神社について 所在は゛今 高野川の東 新田村にあり、赤宮と云ふ、即ち是也゛〈現 賀茂波爾神社〈赤ノ宮〉(京都市左京区高野上竹屋町)〉と記しています

【抜粋意訳】

賀茂波尓神社

今 高野川の東 新田村にあり、赤宮と云ふ、即ち是也、〔泉亭氏所蔵古圖、賀茂波尓神社考、〕〔〇按 山城名勝志に 埴河 今俗に 高野川と云とみえ、小右記 寛元二年十一月官符に、湿地埴河などとある、証すへし〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第1巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815490

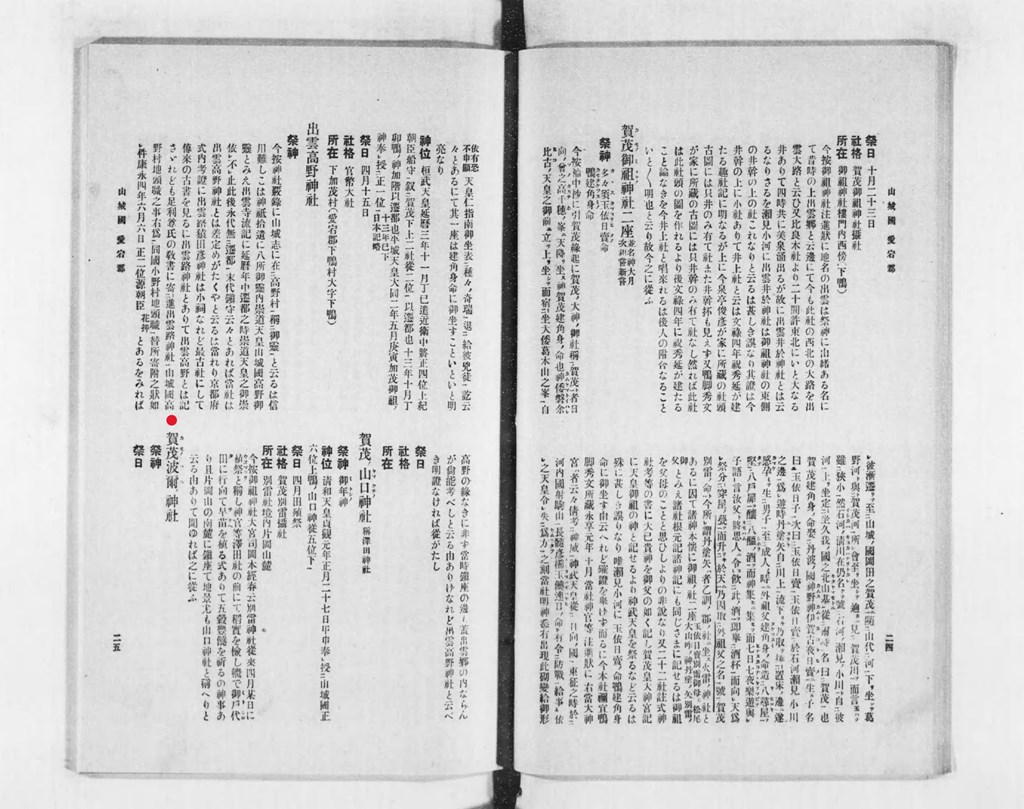

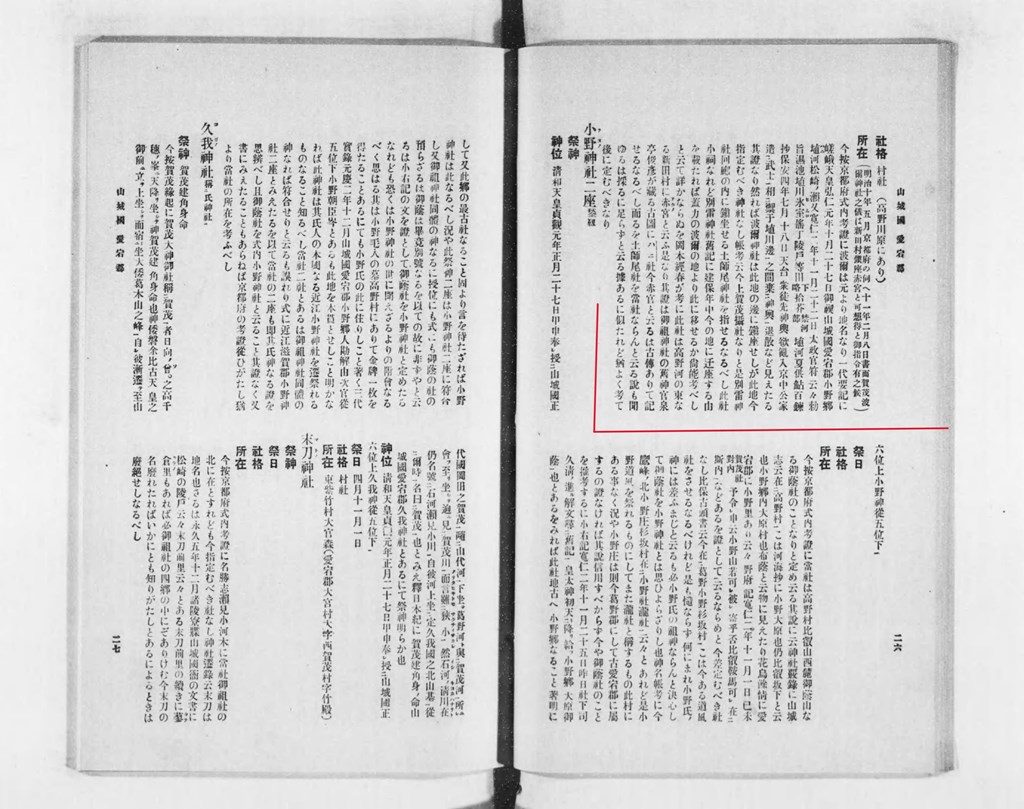

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 賀茂波爾神社について 所在は 諸説として 二つの説を挙げています

゛此社は高野河の東なる新田村に赤宮と云ふ是なり゛〈現 賀茂波爾神社〈赤ノ宮〉(京都市左京区高野上竹屋町)〉

゛帳考云 今上賀茂攝社なりと 是別雷神社廻廊の内に鎮坐せる土師尾神社を指せるなるべし゛〈現 土師尾社(京都市北区上賀茂本山)〈上賀茂神社 境内社〉〉

【抜粋意訳】

賀茂波尓(カモノハニノ)神社

社格 村社(高野川原にあり)

所在 (明治十年五月京都府の伺へ 十一年二月八日書面 賀茂波爾神社之儀は 新田村鎮座 赤宮と可想得と御指令有之候)

今按 京郡府式内考證に波爾は元より地名なり 一代要記に嵯峨天皇 弘仁元年十月二十七日御禊 山城國愛宕郡小野郷 埴(ハム)河松崎ノ瀬 又寛仁二年十一目二十二日太政官符云々勅皆 湿地埴川 氷室(ヒムロ)遙丁陵戸等田〔下略〕拾芥〔禁河部〕埴河夏供鮎

百錬鈔 保安四年七月十八日 天台衆徒先神輿乱入京中公家遣ニ武士相禦于埴川邊之間 棄ニ神輿退散など見えたる 其證なり 然れば波爾神社は此地の邊に鎮座せしが 此地 今 指定むベき神社なし帳考云 今上賀茂攝社なりと 是別雷神社廻廊の内に鎮坐せる土師尾神社を指せるなるべし 此社 小祠なれど別雷神社舊記に健保年中 今の地に遷座する由を載たれば 蓋力の波爾の地より此に移せるか 尚能考べしと云て

詳かならぬを岡本經春が考に 此社は高野河の東なる新田村に赤宮と云ふ是なり 其證は御祖神社の舊神官 泉亭俊彦が蔵る古圖にハニ社今赤宮と云るは古傳ありて記せるなるべし 而るを土師尾社を當社ならんと云る説も聞ゆるは採るに足らずと云る

據あるに似たれど 猶よく考て後に定むべきなり

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,大正14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/971155

賀茂波爾神社〈赤ノ宮〉(京都市左京区高野上竹屋町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.