石部神社(いそべじんじゃ)は 伝説には この地で薨じられた皇女の遺言により養老三年(719)安藝の宮嶋から勧請と云う 又 皇女の墓とされる皇塚古墳は 古墳時代後期(6世紀前半)の円墳で被葬者はこの地域一帯を統治した人物などの可能性が考えられます 延喜式内社 播磨國 賀茂郡 石部神社(いそへの かみのやしろ)の論社です

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

石部神社(Isobe shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

兵庫県加西市上野町69-2

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)

田心姫命(たごりひめのみこと)

湍津姫命(たぎつひめのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

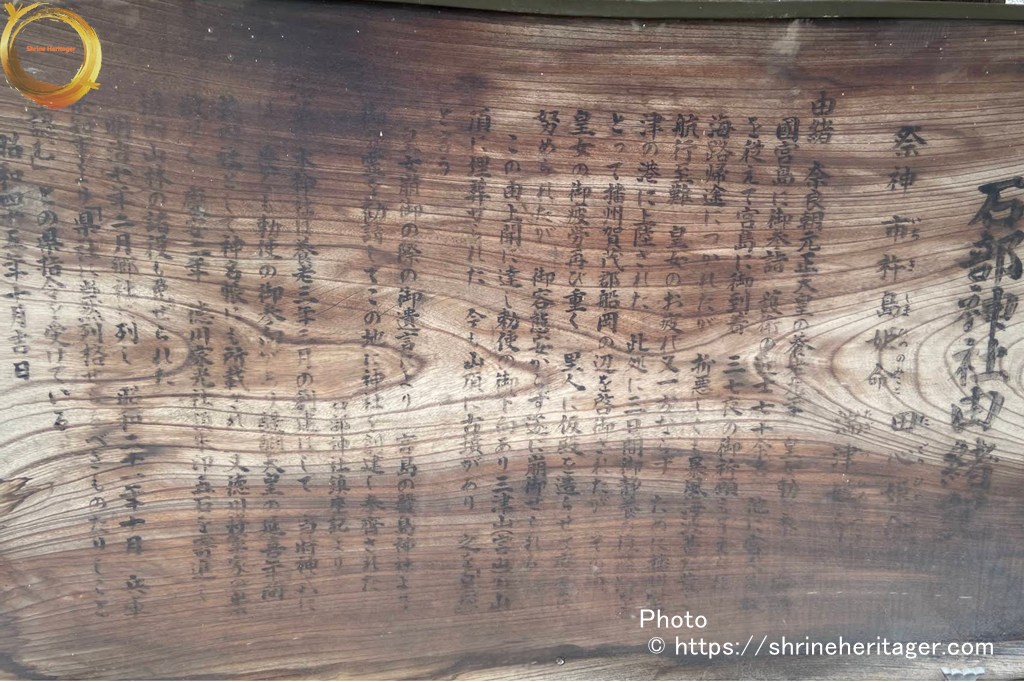

石部神社由緒記

祭神

市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)

田心姫命(たごりひめのみこと)

湍津姫命(たぎつひめのみこと)由緒

奈良朝 元正天皇の養老元年 皇女勅を奉じて安芸國宮島に御参詣 護衛の近士七十余名 他に宮人多数を従えて宮島に御到着 三七夜の御祈願も了えられ海路帰途につかれたが 折悪しくも暴風海波甚だ荒く航行至難 皇女のお疲れ又一方ならず ために播州室津の湊に上陸された 此処に三日間御静養の後陸路をとって播州賀茂郡船岡の辺を啓御されたが その頃 皇女の御疲労再び重く 里人に仮殿を造らせて療養に努められたが 御容体安からず遂に崩御せられる

この由 上聞に達し勅使の御下向あり三津山(宮山)の山頂に埋葬せられた 今も山頂に古墳があり 之を「皇塚」という

皇女崩御の際の御遺言により 宮島の嚴島神社より御分霊を勧請してこの地に神社を創建し奉斎された

石部神社鎮座記より沿革

本神社は養老三年三月の創建にして 当時神式には 畏くも勅使の御参向があり醍醐天皇の延喜年間 式内社として神名帳にも所載され 又 徳川将軍家の崇敬厚く 慶安二年 徳川家光 社領朱印五石を寄進し 境内山林の諸役を免ぜられた

明治七年二月郷社に列し 昭和二十一年十月 兵庫県知事より「県社に当然列格せらるべきものたりしことを認む」との県措令を受けている

昭和四十五年十月吉日

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

由緒

当神社の創立は、往昔人皇四十四代元正天皇の御宇 養老3年芸州(広島県)宮島より勧請したもので、その由来は養老元年2月元正天皇の皇女勅を奉じて宮島の厳島神社へ参詣され、37日21夜の祈祷を終えられ海路ご帰還の砌り風波強くご遭難甚しく播州室津に上陸せられ、この地に至りご静養せられしも遂に崩御遊ばされたるを以って、里人等は三津山の山頂に御葬り奉り同山腹の地に神社を創建し、皇女崩御の際「身が守護神は伊知岐島姫命なり、これを迎えて此の地の産土神と崇め祀れ」とご遺言遊ばされたるにより、そのご遺言を体し宮島のご分霊を勧請し産土神として奉斎し、そのご神徳を仰ぎ奉れるものなりと伝えられ、神社創建の往時には神式に畏くも勅使のご参向ありたる尊厳なる由緒深き神社なりとせられ、醍醐天皇の延喜年間に「式内社」として神名帳にも所載せられ慶安2年8月徳川将軍家光社領朱印5石を寄進し、境内山林竹木の諸役を免除され爾来将軍家の崇敬厚く維新まで続いたが明治元年5月還納した。又鎮座地の在田郷は播州赤穂浅野家の領地であったため、浅野家の崇敬亦格別であった趣で正保年間浅野長直公巡歴の際、本神社及び神護寺の為に特に添挙状を書かれ将軍家へ差し出される等の事あり、現在拝殿正面に揚出されている黒馬の額は浅野家の献納と伝えられている。

明治7年2月郷社に加列せられ、同45年3月神饌幣帛料供進神社に指定さる。昭和21年10月兵庫県知事より「県社に当然列格せらるべきものたりしことを認む」との指令を受ける。※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

由 緒

養老3年(719)、宮島より勧請。養老元年(717)元正天皇の皇女勅を奉じて宮島の厳島神社へ参詣され、37日21夜の祈祷を終えられ海路ご帰還の砌り風波強くご遭難甚しく播州室津に上陸。この地に至りご静養せられしも遂に崩御遊ばされたるを以って、里人等は三津山の山頂に御葬り奉り同山腹の地に神社を創建し、皇女崩御の際「身が守護神は伊知岐島姫命なり、これを迎えて此の地の産土神と崇め祀れ」とご遺言遊ばされたるにより、そのご遺言を体し宮島のご分霊を勧請し産土神として奉斎し、そのご神徳を仰ぎ奉れるものと伝えられる。

「式内社」として神名帳にも所載せられ慶安2年徳川将軍家光社領朱印5石を寄進し、境内山林竹木の諸役を免除され爾来将軍家の崇敬厚く、維新まで続いたが、明治元年(1868)還納。

鎮座地の在田郷は播州赤穂浅野家の領地であったため、浅野家の崇敬亦格別であった趣で、正保年間(1645~1648)浅野長直公巡歴の際、本神社及び神護寺の為に特に添挙状を書かれ将軍家へ差し出される等の事あり、現在拝殿正面に揚出されている黒馬の額は浅野家の献納と伝えられる。

明治7年(1874)、郷社に列せられる。

2008 兵庫県神社庁HPより

https://www.hyogo-jinjacho.com/data/6313088.html

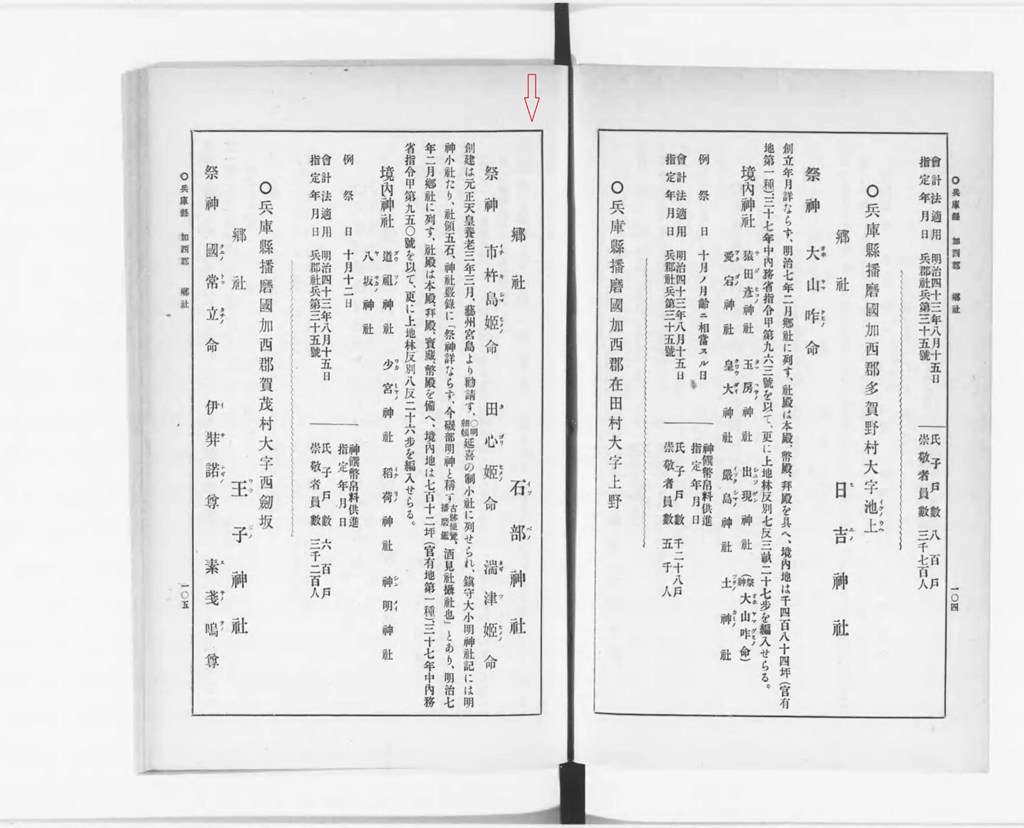

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

【抜粋意訳】

〇兵庫縣 播磨國 加西郡在田村大字上野

郷社 石部(イソベノ)神社

祭神

市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)

田心姫命(たごりひめのみこと)

湍津姫命(たぎつひめのみこと)創建は 元正天皇 養老三年三月、藝州宮島より勧請す、〔〇明細帳〕延喜の制小社に列せられ、

鎭守大小明神社記には 明神小社たり、社領五石、

神社覈録に祭神詳ならず、今磯部明神と稱す、〔古跡便覧、播磨鑑〕酒見社攝社也、」とあり、

明治七年二月郷社に列す、社殿は本殿、拜殿、實藏、幣殿を備へ、境内地は七百十二坪 (官有地第一種)、三十七年中 内務省指令甲第九五〇就を以て、更に上地林反別八反二十六步を編入せらる。境内神社

道祖神社 少宮神社 稻荷神社 神明神社 八坂神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

【由 緒 (History)】

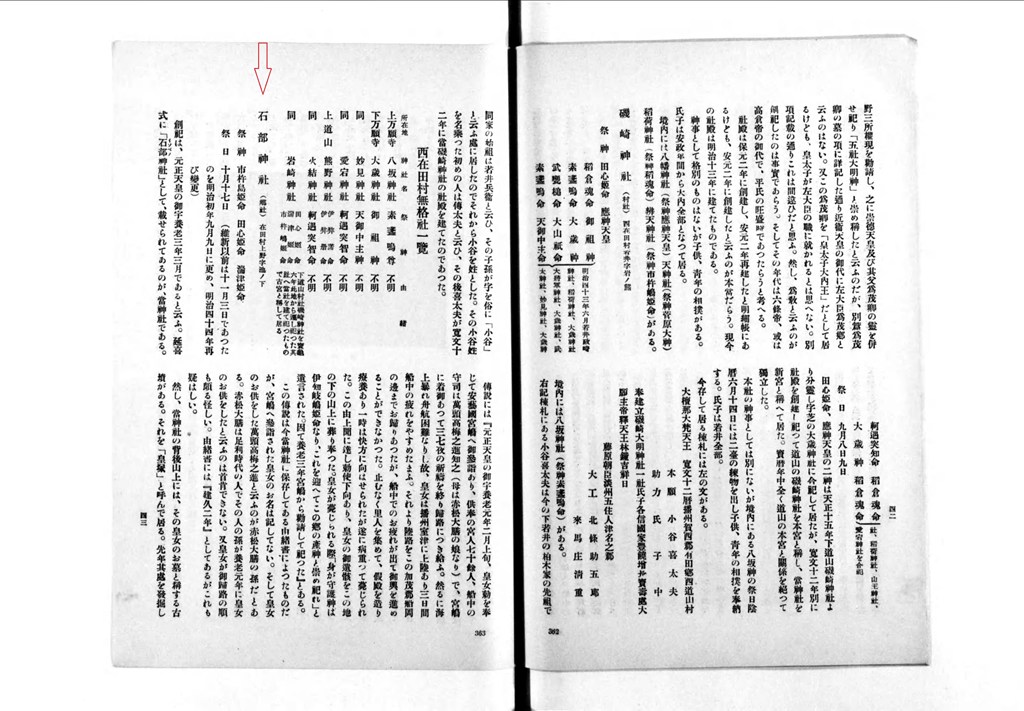

『加西郡誌 : 御大典紀念』昭和4年に記される内容

【抜粋意訳】

社寺 及 教育

神社 石部神社 (郷社) 在田村上野字池ノ下

祭神 市杵島姫命 田心姫命 湍津姫命

祭日 十月十七日 (維新以前は十一月三日であったのを明治初年九月九日に更め、明治四十四年再び變更 )

創祀は、元正天皇の御宇 養老三年三月であると云ふ。延喜式に「石部(イソベノ)神社」として、載せられてあるのが、當神社である。

傳説には『元正天皇の御宇 養老元年二月上旬、皇女勅を奉じて安藝國宮嶋へ御参詣あり、供奉の宮人七十餘人、船中の守司は萬頭髙梅之進知之 (母は赤松大膳の娘なり)で、宮嶋に着御あって三七夜の祈禱を終り歸路につき給ふ。然るに海上暴れ 舟航困雄なりし故、皇女は播州室津に上陰あり三日間船中の疲れをやすめたまふ。それより陸路をこの加茂郡船岡の邊までお歸りあつたが、船中でのお疲れが出て御輿を進めることができなかった。止むなく里人を集めて、假殿を造り療養あり 一時は快方に向はせられたが遂に病重って薨じられた。二の由上聞に達し 勅使下向あり、皇女の御遺骸をこの地の下の山上に葬り奉つた。皇女が薨じりれる際「身が守護神は伊知岐嶋姫命なり、これを迎へてこの郷の産神と崇め祀れ」と遺言された。因て養老三年宮嶋から勧請して祀った』とある。

この傅説は今當神社に保存してある由緒書によつたものだが、宮嶋へ参詣された皇女のお名は記してない。そして皇女のお供をした萬頭高梅之進と云ふのが赤松大膳の孫だとある。赤松大膳は足利時代の人でその人の孫が養老元年に皇女のお供をしたと云ふのは首肯できない。又 皇女が御歸路の順も頗る怪しい。由緒書には『建久二年』としてあるがこれも疑はしい。

然し、當神社の背後山上には、その皇女のお墓と稱する古墳がある。それを「皇塚」と呼んで居る。先年其處を発掘し石材を採らうとした際 古鏡の破片なとが出たと云ふ。或はその墳は養老年間よりもずっと古い、高貴の方のお墓であるのかも知れない。

當神社には傳説にある皇女のお用ひになったものだと云って、黄金で作った歯黑鍋、手泴等が寶物としてあつたさうだが嘉永年間に紛失したとかで今は無い。

今在 田村笹倉、俗に在田小路と云ふ處に『神水井』と稱する古井戸の趾がある。竹垣を圍らし穢れの無いやうにして居るが、その井戶は右の皇女が水をおとりになつたところだと云ひ傳へて居る。

兎に角 當神社の創祀は古く、皇室の尊崇も淺くなかつたらしく、時々勅使の参向もあったことは今も鳥居の傍に勅使塚を存して居るのを見ても知り得られる。

慶安二年八月十七日、將軍德川家光は高五石寄附の朱印を下し 境内山林竹木の諸役を免じ、,維祈にまで至ったが、それは明治元年五月還納した。それより悉く官有となつて居たが、明治三十二年三月に至って山林二町五反餘を境内に編入された。郷社に列せられたのは明治六年十一月で、同四十五年四月十五日 縣令第十四號を以て神饌幣帛料を供進されることになった。

神式は往時、祭日に別所の若王子神社道、山の礒崎神社の神興が立會ひ、氏子各村落から屋臺を舁ぎ出し、能の奉納もあった。又、七月二十六日の夜は微夜大篝を焚き「鶏鳴の式」と云ふのと行つた (播磨鑑には、祭禮九月九日、この祭日の前夜 社家鶏のマネを三度すると云ひ傳ふ。と記して居る )その鶏鳴の式を單に「鳥鳴き」とも云ひ、その夜の事を「火踊」とも稱し特殊の式であったのだかいつの頃からか廃され、今日は祭日に石部、若王子、礒崎の三神輿渡御式があるのみである。

社殿の改修築等については寛延年中の火災で記錄其他を焼盡したので何等知るを得ない。現今の社殿はその火災後に建築したものだらう。そして社殿の位置も住時とは大分變って居るらしい。幣殿は大正六年に成つたものである。

氏子は上芥田、下芥田、廣原、佐谷、上野、越水、北、殿原、鴨谷の各區と笹倉の在田小路とである。その外に外氏子と稱するのが別所 上道山 下道山の三區である。

境内には道祖社 (祭神 猿田彦命)少宮神社 (祭神 少名彦命)神明神社 (祭神大日靈命)稻荷神社 (祭神 保食命)八坂神社(祭神 素戔嗚命)とあり、八坂神社には上野の無格社 惠美須神社、愛宕神社、大歳社、妙見社が明治四十四年十一月に合祀してある。

【原文参照】

兵庫県加西郡教育会 編『加西郡誌 : 御大典紀念』,兵庫県加西郡教育会,昭和4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1077261

兵庫県加西郡教育会 編『加西郡誌 : 御大典紀念』,兵庫県加西郡教育会,昭和4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1077261

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・〈本殿向って右側 境内社 三社合殿〉

向って右から〈道祖社 (祭神 猿田彦命)神明神社 (祭神大日靈命)八坂神社(祭神 素戔嗚命)〉

・〈本殿向って左側 境内社 二社合殿〉

向って右から〈少宮神社 (祭神 少名彦命)稻荷神社 (祭神 保食命)〉

・石部神社門杉

Please do not reproduce without prior permission.

市指定文化財・石部神社(いそべじんじゃ)門杉(もんすぎ)

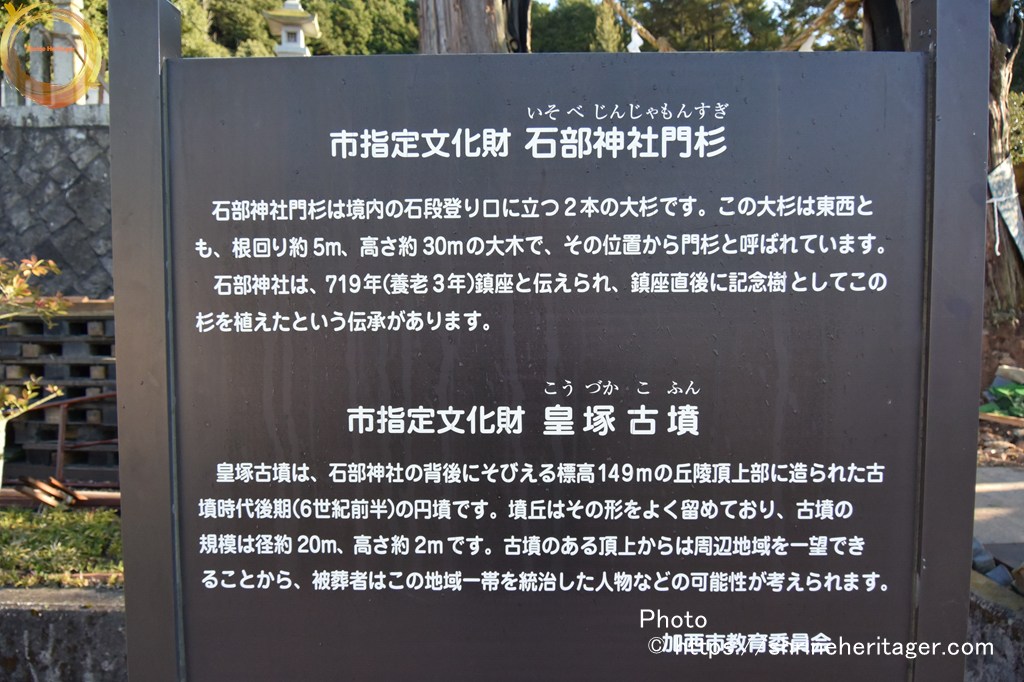

石部神社門杉は境内の石段登り口に立つ2本の大杉です。この大杉は東西とも、根回り約5m・高さ約30mの大木で、その位置から門杉と呼ばれています。石部神社は、719年(養老3年)鎮座と伝えられ、鎮座直後に記念樹としてこの杉を植えたという伝承があります。

市指定文化財 皇塚古墳(こうづかこふん)

皇塚古墳は、石部神社の背後にそびえる標高149mの丘陵頂上部に造られた古墳時代後期(6世紀前半)の円墳です。墳丘はその形をよく留めており、古墳の規模は径約20m・高さ約2mです。古墳のある頂上からは周辺地域を一望出来ることから、被葬者はこの地域一帯を統治した人物などの可能性が考えられます

加西市教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・皇塚古墳(こうづかこふん)

Please do not reproduce without prior permission.

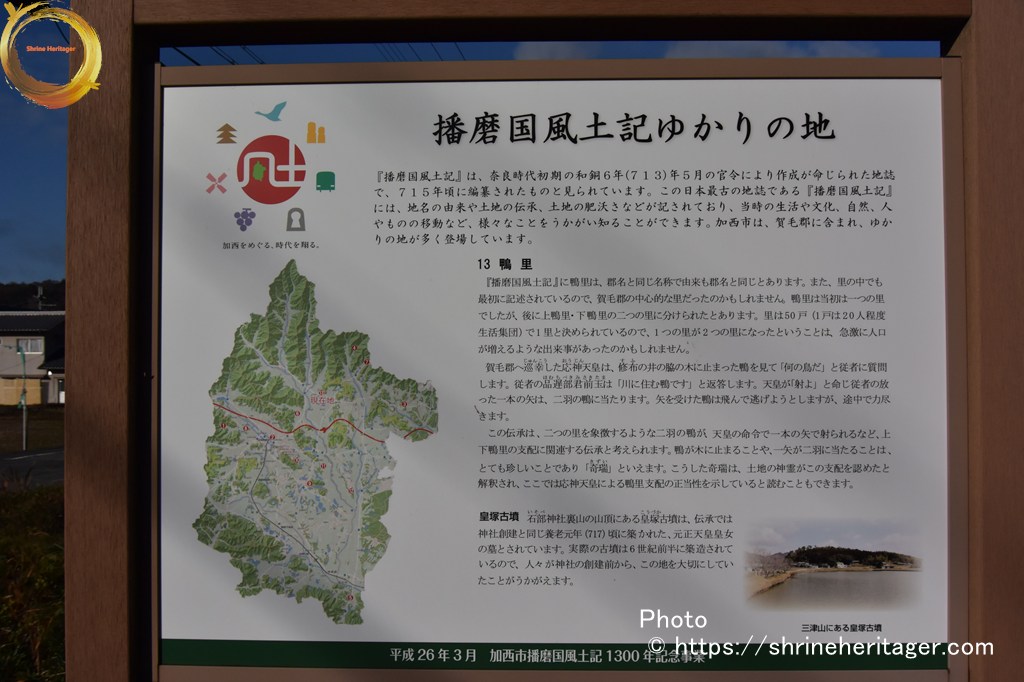

播磨国風土記ゆかりの地

『播磨国風土記』は、奈良時代初期の和銅6年(713)5月の官令により作成が命じられた地誌で、715年頃に編纂されたものと見られています。この日本最古の地誌である『播磨国風土記』には、地名の由来や土地の伝承、土地の肥沃さなどが記されており、当時の生活や文化、自然、人やものの移動など、様々なことをうかがい知ることができます。加西市は、賀毛郡に含まれ、ゆかりの地が多く登場しています。

13鴨里

『播磨国風土記』に鴨甲は、郡名と同じ名称で由来も郡名と同じとあります。また、里の中でも最初に記述されているので、賀毛郡の中心的な里だったのかもしれません。鴨里は当初は一つの里でしたが、後に上鴨里・下鴨里の二つの里に分けられたとあります。里は50戸(1戸は20人程度生活集団)で1里と決められているので、1つの里が2つの里になったということは、急激に人口が増えるような出来事があったのかもしれません。

賀毛郡へ巡幸(じゅんこう)した応神(おうじん)天皇は、修布(すふ)の井の脇の木に止まった鴨を見て「何の鳥だ」と従者に質問します。従者の品遅部君前玉(ほむちべきみさきたま)は「川に住む鴨です」と返答します。天皇が「射よ」と命じ従者の放った一本の矢は、二羽の鴨に当たります。矢を受けた鴨は飛んで逃げようとしますが、途中で力尽きます。

この伝承は、二つの里を象徴するような二羽の鴨が、天皇の命令で一本の矢で射られるなど、上下鴨里の支配に関連する伝承と考えられます。鴨が木に止まることや、一矢が二羽に当たることは、とても珍しいことであり「寄瑞(きずい)」といえます。こうした奇瑞は、土地の神霊がこの支配を認めたと解釈され、ここでは応神天皇による鴨里支配の正当性を示していると読むこともできます。

皇塚古墳

石部(いそべ)神社裏山の山頂にある皇塚(こうづか)古墳は、伝承では神社創建と同じ養老元年(717)頃に築かれた、元正天皇皇女の墓とされています。実際の古墳は6世紀前半に築造されているので、人々が神社の創建前から、この地を大切にしていたことが伺えます

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

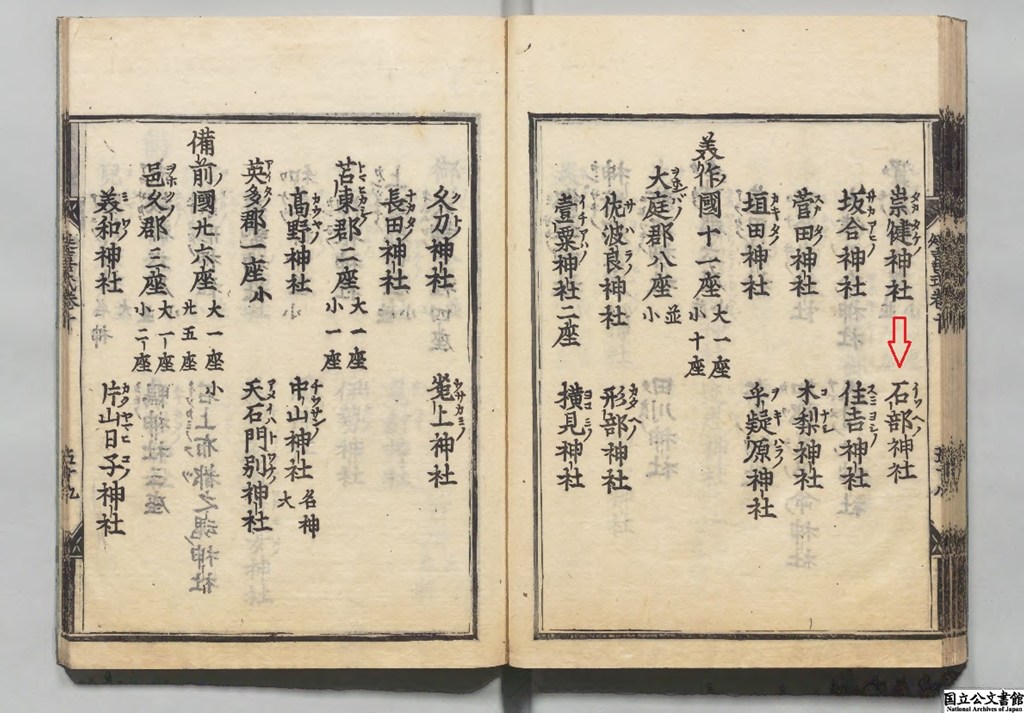

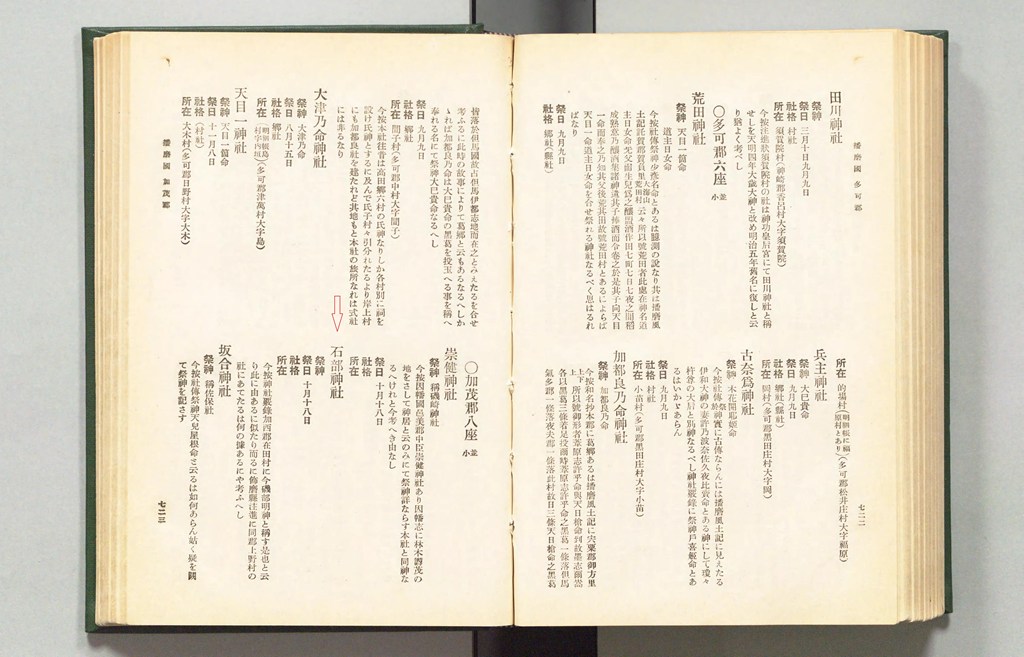

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陽道140座…大16(うち預月次新嘗4)・小124[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)播磨國 50座(大7座・小43座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)賀茂郡 8座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 石部神社

[ふ り が な ](いそへの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Isohe no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社 播磨國 賀茂郡 石部神社(いそへの かみのやしろ)の論社

・石部神社(加西市上野町)

・磯部神社(加西市北条町北条)

〈住吉神社〈住吉酒見社〉の摂社〉

『延喜式神名帳』所載「いそへのかみのやしろ」の社号を持つ式内社とその論社について

『延喜式神名帳』に所載される各々の「いそへのかみのやしろ」は 古代の氏族・「石邊公」「石部氏」に関係する神社 又は 海人族の「磯部氏」に関係する神社とも云われ 数多く分布しています

音は「いそへ」と同じでも その要因は 様々な要素から成り立っていて 特定は非常に難しく その為 各々の神社を検証してみます

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

北条鉄道 北条駅から慶堂369号・145号経由で北上 約4.9km 車での所要時間は8~10分程度

神社の前を通る県道145号から神社が見えてきました

Please do not reproduce without prior permission.

神社前の駐車スペースには 工事用の赤い三角ポールがあり 何やら工事中の様です

Please do not reproduce without prior permission.

石部神社(加西市上野町)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

本来の参拝口は 神社の南にある溜池の脇に鳥居が建ち 参道の入口となつていますが 当日は境内が工事中で すかっり忘れてしまいました

境内への入口となっている 市指定文化財「石部神社(いそべじんじゃ)門杉(もんすぎ)」から境内へは入れません

Please do not reproduce without prior permission.

門杉の脇には 昭和50年9月「石垣改修記念碑」の石碑が建っていました

いつの時代も 神社に改修を加えて維持されているのだと感じながら 脇をみると細い道が付いています

Please do not reproduce without prior permission.

神社の脇に歩道から そちらからお参りが出来るかと廻り込みましたが 境内も工事中で 拝殿の迄は進めません

こちらから お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

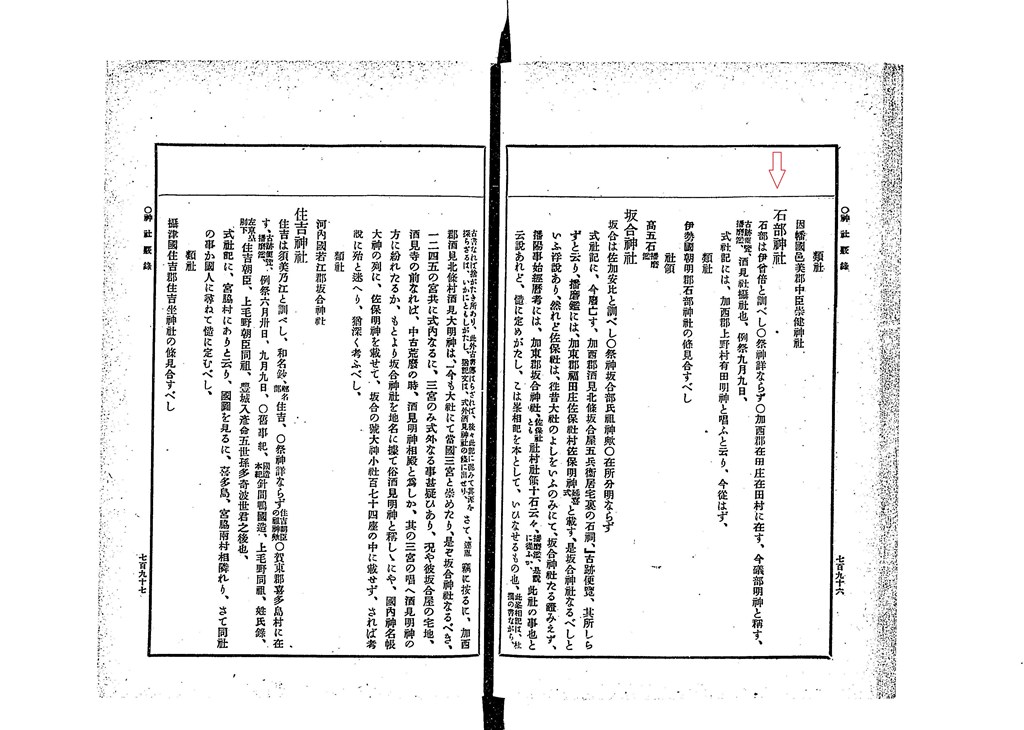

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 石部神社について 所在は゛加西郡在田庄在田村に在す、今礒部明神と稱す、酒見社攝社也゛〈現 住吉神社〈住吉酒見社〉の摂社 磯部神社(加西市北条町北条)〉 とした上で

゛式社記には、加西郡上野村 有田明神と唱ふと云り、今從はず゛〈現 石部神社(加西市上野町)〉に充てているが今は従わない と記しています

【抜粋意訳】

石部神社

石部は伊曾倍と訓べし

○祭神詳ならず

○加西郡在田庄在田村に在す、今礒部明神と稱す、〔古跡便覧、播磨鑑〕、酒見社攝社也、例祭九月九日、

式社記には、加西郡上野村 有田明神と唱ふと云り、今從はず、

類社

伊勢國朝明郡 石部神社の條見合すべし社領

髙五石〔播磨鑑〕

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 石部神社について 所在は゛今加西郡有田村に在り、石部明神と云ふ、゛〈現 住吉神社〈住吉酒見社〉の摂社 磯部神社(加西市北条町北条)〉 と記しています

【抜粋意訳】

石部神社、

今加西郡有田村に在り、石部明神と云ふ、〔播磨事始、神社覈録、神名帳打聞、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第18−21巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815498

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 石部神社について 所在は よくわかっていない とした上で 2説を挙げています

゛加西郡在田村に今 磯部明神と稱す゛〈現 住吉神社〈住吉酒見社〉の摂社 磯部神社(加西市北条町北条)〉

゛飾磨縣注進に同郡上野村の社にあてたるは何の據あるにや゛〈現 石部神社(加西市上野町)〉に充てたのは 何の根拠があるのだろうか 考えるべきである と記しています

【抜粋意訳】

石部神社

祭神

祭日 十月十八日

社格所在

今按 神社覈錄 加西郡在田村に今 磯部明神と稱す是也と云り 此に由あるに似たり 而るに飾磨縣注進に同郡上野村の社にあてたるは何の據あるにや考ふへし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

石部神社(加西市上野町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.