伊志夫神社(いしふじんじゃ)は 創建について 石部の神田の地にある石火石から遷座と云う 往昔 磐座であった「石火石」の頂上部の窪みに 火を燃やして海上交通の目印と交通安全を祈っていたとされ やがて神社を建立したのであろうと伝わる 延喜式内社 伊豆國 那賀郡 伊志夫神社(いしふの かみのやしろ)の論社です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

伊志夫神社(Ishifu shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

静岡県賀茂郡松崎町石部(いしぶ)98

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》大山祇之神(おほやまつみのかみ)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

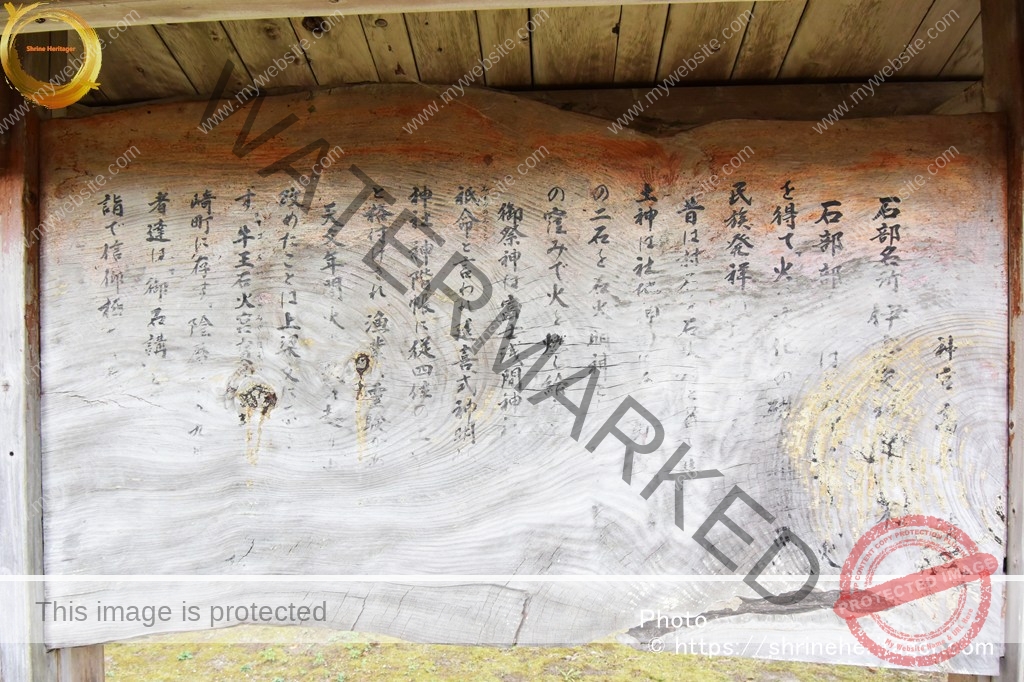

伊志夫神社 由緒

式内社で、延喜式神名帳には「伊志夫神社」、また伊豆国神階帳によれば「従四位上いしひの明神」と記されている。創立年月は詳かではないが、往昔、石部の神田の地から遷祗したという。神田に雌雄の大岩があり、雄石の頂部に神火を燃やした跡という凹みがある。この岩に神が宿るとして火を燃やして、海上交通の目印とし、交通安全を祈っていたが、時移りやがて神社を建立したのがはじまりではなかろうか。

室町時代の天文12年(1543)の棟札には「石火大明神宮」とか「伊豆国仁科庄雲見郷石火村」の記載があり、当時村名は「石火」、社名は「石火大明神」と称していた。伝承によると、江戸時代になって村に度々火災があり、村人が「火」の字を嫌い「石部」と改めたという。現存する前記天文12年および元和7年の棟札は後年になって訂正した跡が明らかで、もと「石火大明神」、「石部村」とあったのを、それぞれ「石部大明神」、「石部村」と1字ずつ書き直したものと思われる。なお棟札三(寛永15年・1638)以降は、当初から石部と書かれている。

寛永15年以降の棟札になると、三嶋大明神の名称が用いられ、江戸時代はずっとこの名称であった。漁業の神として広く信仰を集め。この宮の金の御幣を振ると魚が招き寄せられたと伝えられている。なお増訂豆州志稿には「此神ノ古キ午王(午王宝印の略で、厄除の護符)松崎村ニ存ス、石火宮宝印ト刻ス」との記録がある。

松崎町役場HPより抜粋

https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2021022200016/

【由 緒 (History)】

石部名所 伊志夫神社 由来

石部部落は由来には「石を取り、火を得て、火の文化」の礎を築いた石火民族発祥の地であります。

昔は村名を石火村と称し、先祖である土神は社地神田にある牝(高さ四.六m 周囲二十一.三m)牡(牝石よりやゝ小)の二石を石火明神として祀り、石の上の窪みで火を燃やし給うと伝えられている。

御祭神は富士浅間神社の父神 大山祇命と言われ延喜式神名帳に伊志夫神社、神階帳に従四位の上いしひの明神と格付けされ、漁業に霊験があらたかです。

天保年間火災数々起こり「火」を「部」と改めたことは上梁文に示されて明らかです。「牛頭石(ゴオウイシ)火宮寶印(ヒノミヤホウイン)」ときざまれた品、松崎町に存す。陰暦一・五・九月の十七日信者達は「御石講」と称しこの神社に詣で信仰極めて厚い。現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・〈境内社〉津島神社《主》素戔嗚命・三峯神社《主》祭神不詳・秋葉神社《主》火乃迦具土神・浜川神社《主》祭神不詳

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・〈神社発祥の地〉石火石

Please do not reproduce without prior permission.

往古 石部の神田の地から遷祗したと云い 神田の地にある岩〈石火石〉に神が宿るとして この石火石の頂上部の窪みに 火を燃やして海上交通の目印と交通安全を祈っていた〈磐座で灯した神火を海上からの目印としていた〉 やがて時が降り 神社を建立したのであろうと伝わります

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

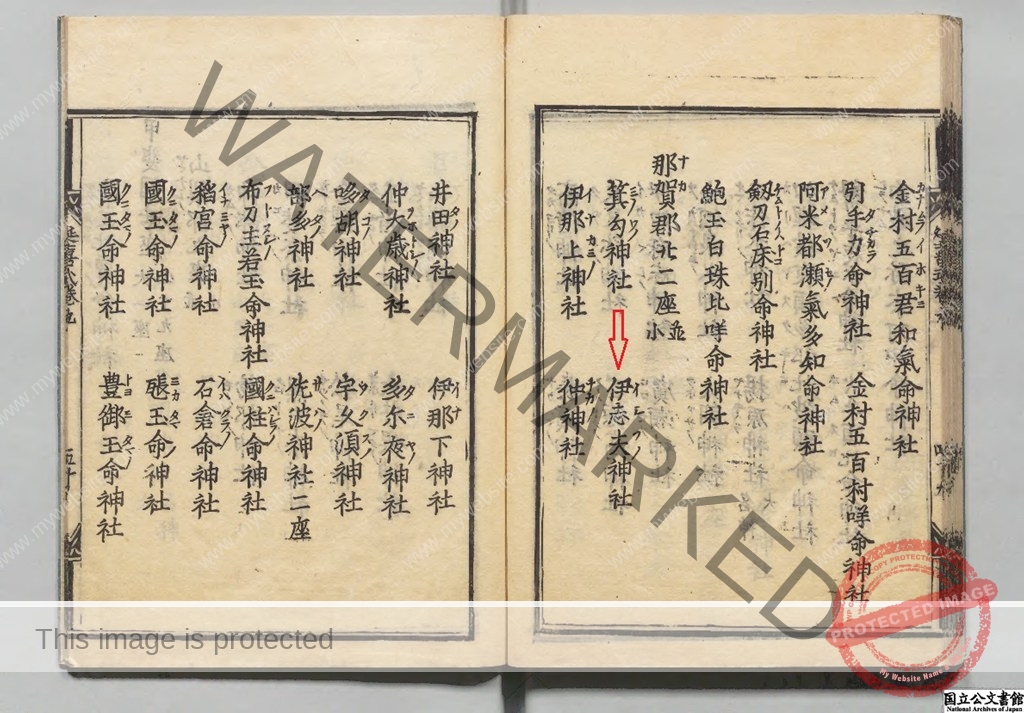

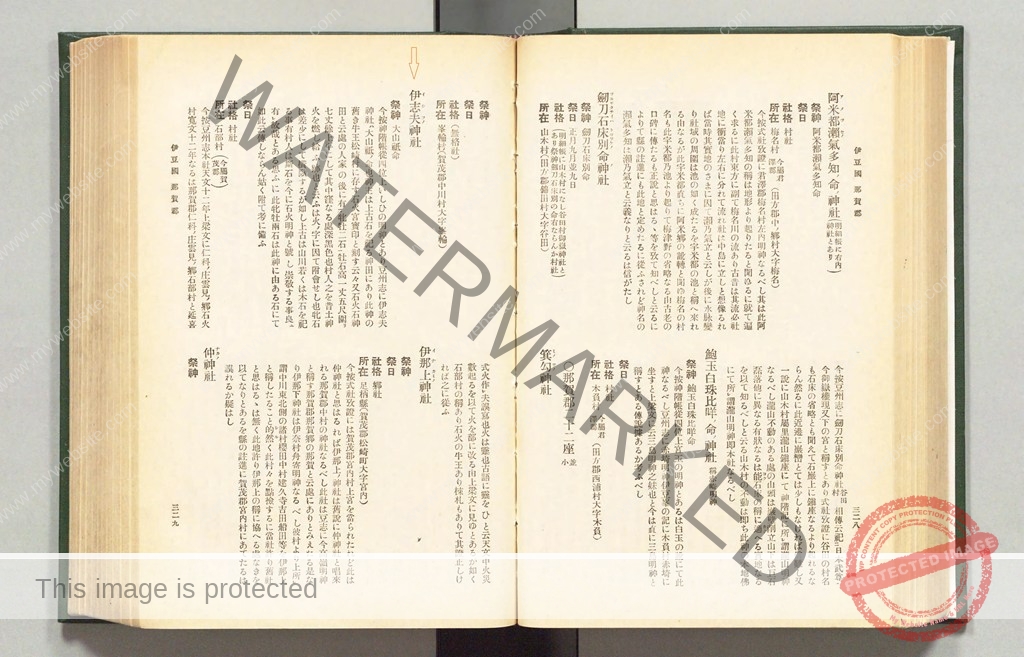

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊豆國 92座(大5座・小87座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)那賀郡 22座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 伊志夫神社

[ふ り が な ](いしふの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Ishifu no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社 伊豆國 那賀郡 伊志夫神社(いしふの かみのやしろ)の論社について

・伊志夫神社(松崎町石部)

・伊那下神社(松崎町松崎)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

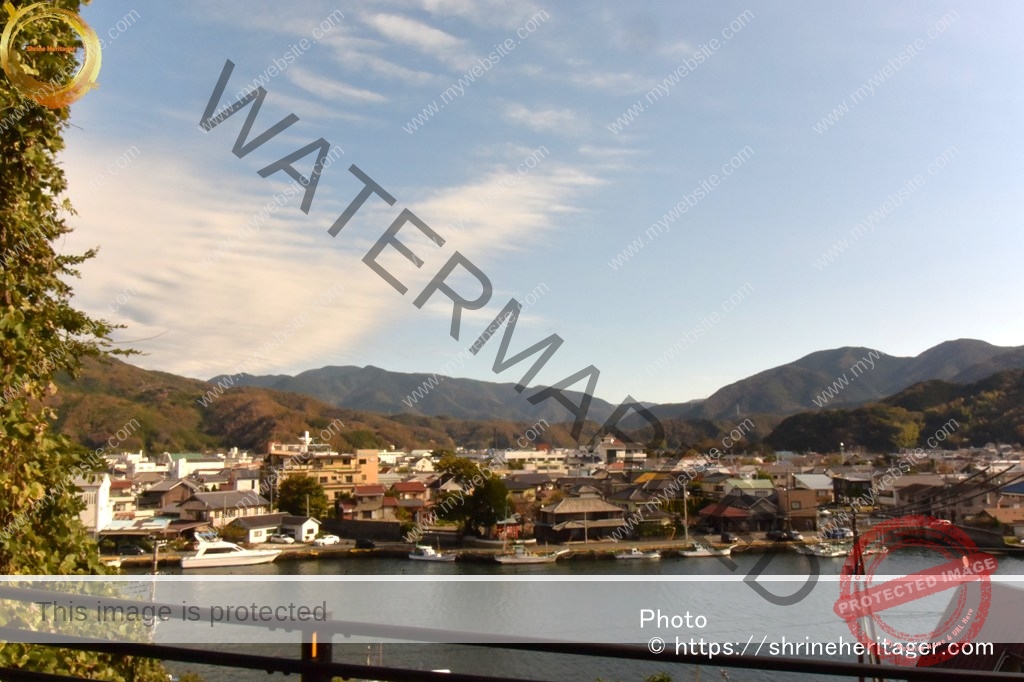

伊豆急行 下田駅から西伊豆の松崎町方面に約31.6km 車での所要時間は45~50分程度

松崎町の中心部から駿河湾を右に見ながらR136号を南西へ5km程進みます

Please do not reproduce without prior permission.

右手の駿河湾越しに富士山が見えています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

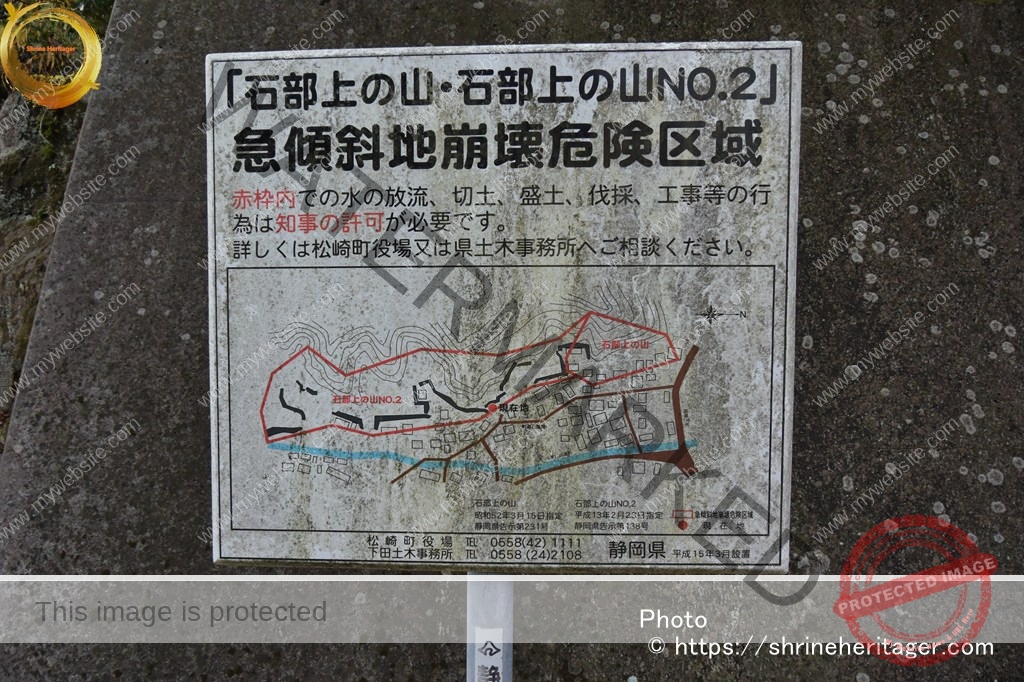

石部海岸に注ぐ山道川の河口に 「石部温泉」石部の棚田の案内板があり これを左折して 山道川沿いの道を進みます

Please do not reproduce without prior permission.

「三浦歩道」という案内看板があり この地区の説明が書かれています

「三浦(さんぽ)」

1 9 6 5年に松崎—石部間にバスが開通する前は”伊豆の秘境“と呼ばれていた松崎町南部の岩地・石部・雲見の三地区を総称して地元の人は三浦(さんぽ)と呼んでいる バス道路ができる前に 地元の人達が利用していた生活道路に手を加えて作られたのが三浦歩道 岩地・石部・雲見を結ぶ延長 4・ 6km 約 2時間のハイキングコース

Please do not reproduce without prior permission.

むかい橋を渡ると

この三浦(さんぽ)ハイキングコースを道なりに進むと 石部の棚田が左 右が三浦歩道の標識があります

正面の山の中に朱色の鳥居が見えてきました

Please do not reproduce without prior permission.

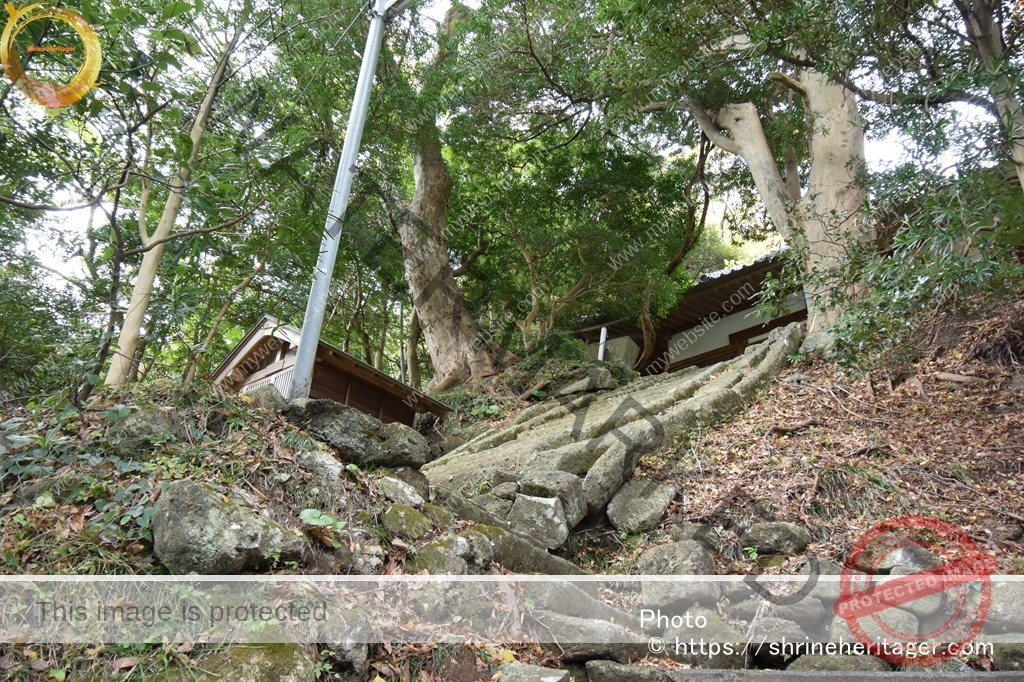

三浦歩道は ここから伊志夫神社の石段の右脇から山を上がり雲見に抜けているらしい

こちらは神社の石段を上がります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

石段の途中に両部鳥居が建ち 石燈籠の脇に〈境内社〉津島神社《主》素戔嗚命が祀られています

伊志夫神社(賀茂郡松崎町石部)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

〈境内社〉津島神社の脇に石段があって その上には〈境内社〉三峯神社が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

改めて 参道に戻り 一礼をして鳥居をくぐり抜けて 石段を上がります

すぐ先で 石段は右に折れていて さらに上へと続いています

Please do not reproduce without prior permission.

この急な石段の脇には二つの境内社〈下 濱川神社・上 秋葉神社〉が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

石段の最上部に拝殿が見えてきました

Please do not reproduce without prior permission.

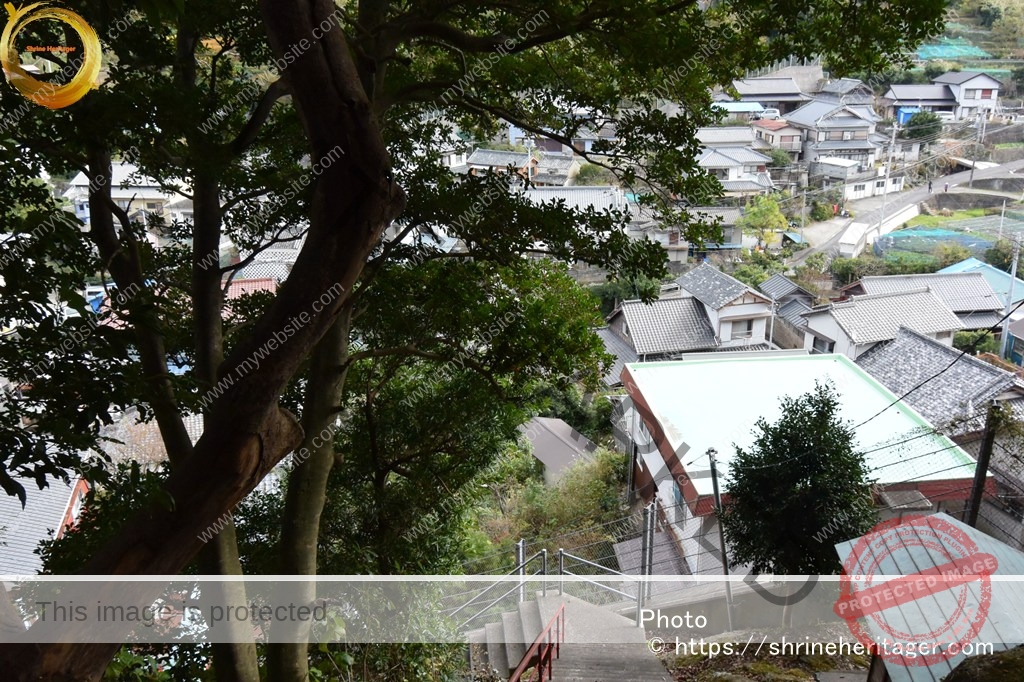

この位置から振り返ると 急な石段であることがわかります

Please do not reproduce without prior permission.

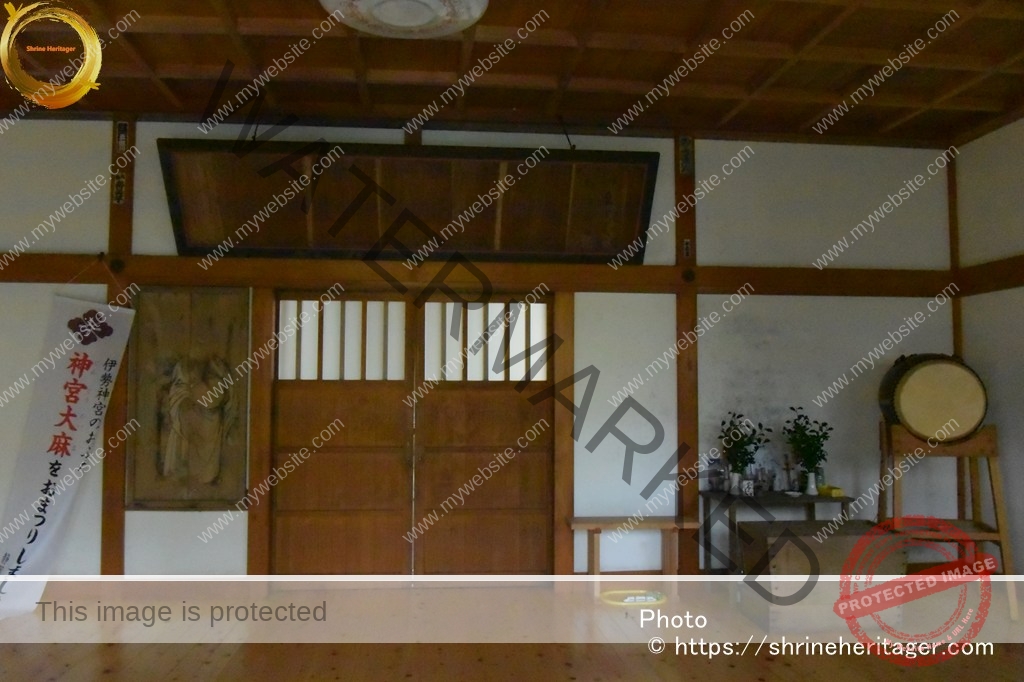

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿には゛伊志夫神社゛の扁額があります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿内に賽銭箱があり 靴を脱ぎ 神殿に進み

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

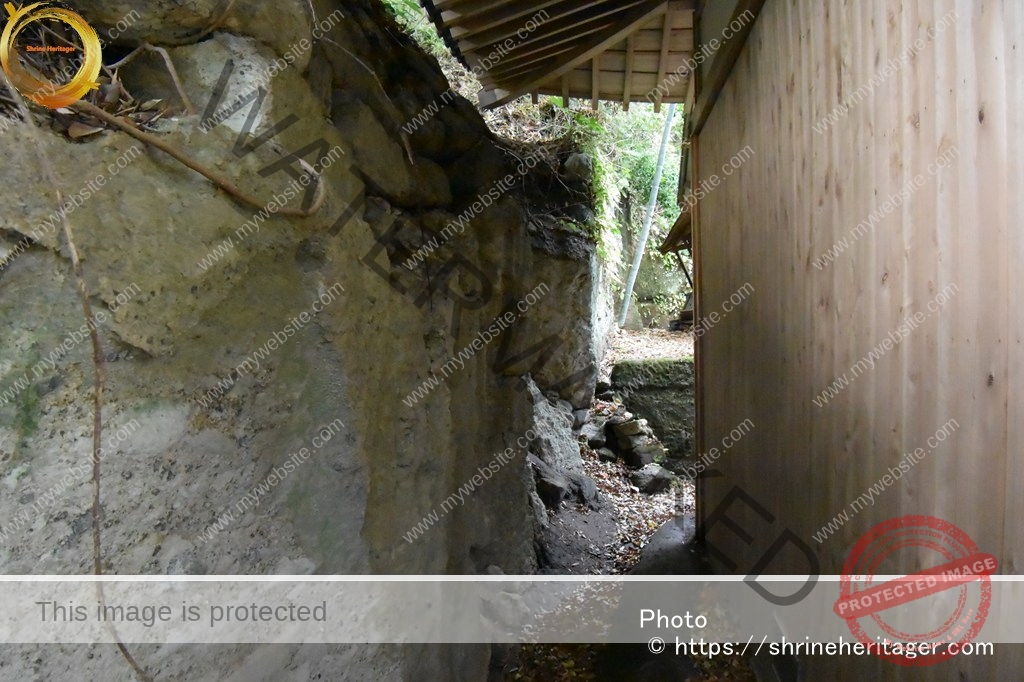

拝殿の奥には 渡殿があり その先が本殿が祀られている本殿の覆い屋となっています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

お参りを済ませて 拝殿から表へと退出します

Please do not reproduce without prior permission.

渡殿の先 本殿の覆い屋の前には 狛犬が座しています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

本殿の覆い屋の後ろを廻り反対側へ

Please do not reproduce without prior permission.

本殿の覆い屋を向かって右側から見ます やはり こちら側にも石灯籠と狛犬が座しています

Please do not reproduce without prior permission.

ただし こちらの側の狛犬は まるで溶岩石で彫られたような狛犬です それとも 風化が激しいのか?

Please do not reproduce without prior permission.

再度 社殿に一礼をして 参道の急な石段を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

参道の石段から山道川を挟んで反対側〈東側〉の山をみます

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居をくぐり抜けて 石部の集落へと戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

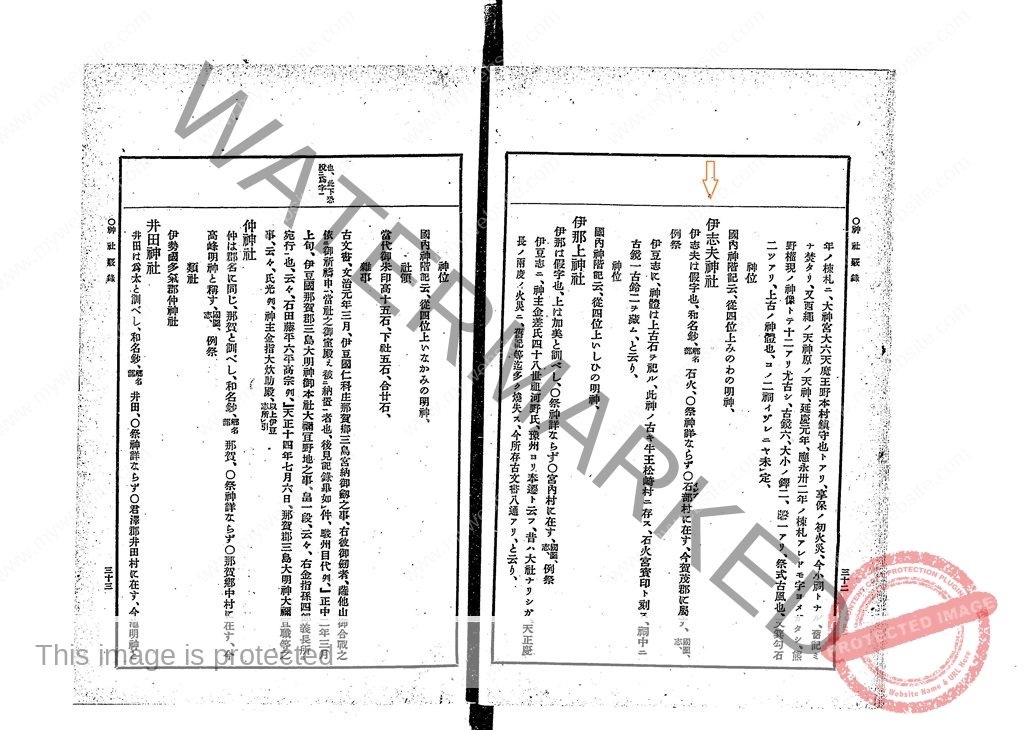

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 伊志夫神社について 所在は゛石部(イシブ)村に在す、今賀茂郡に属す゛〈現 伊志夫神社(松崎町石部)〉と記しています

【抜粋意訳】

伊志夫神社

伊志夫は假字也、和名鈔、〔郷名部〕石火、

○祭神詳ならず

○石部(イシブ)村に在す、今賀茂郡に属す、〔國圖志、〕

例祭

伊豆志に、神體は上古石ヲ祀ル、此神ノ古キ牛王松崎村ニ存ス、石火宮寶印ト刻ス、祠中ニ古鏡一 古鈴二 ヲ藏ム、と云り、

神位

國内神階記云、從四位上いしひの明神、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

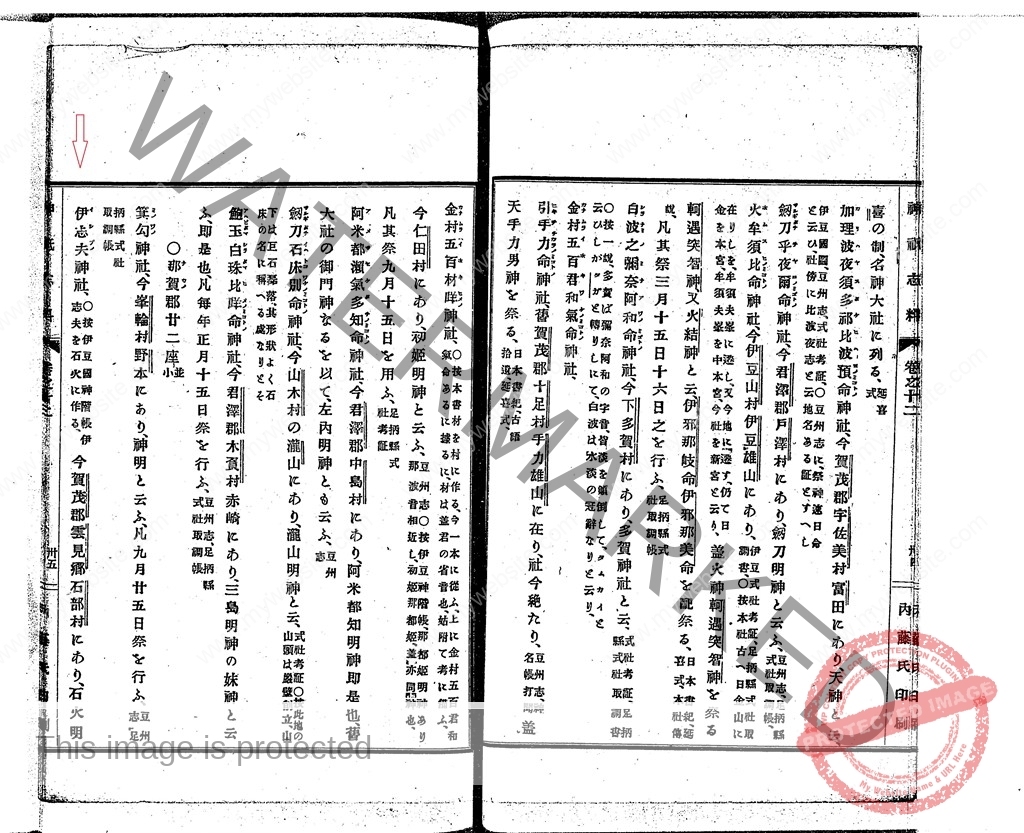

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 伊志夫神社について 所在は゛今 賀茂郡 雲見郷 石部村にあり、石火明神といふ゛〈現 伊志夫神社(松崎町石部)〉と記しています

【抜粋意訳】

伊志夫(イシフノ)神社

〔〇按 伊豆國神階帳、伊志夫を石火に作る、〕

今 賀茂郡 雲見郷 石部村にあり、石火明神といふ、〔天文十二年上梁文 豆州志〕

凡 其祭九月十七日を用ふ、〔足柄縣式社取調書〕

【原文参照】

Please do not reproduce without prior permission.

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

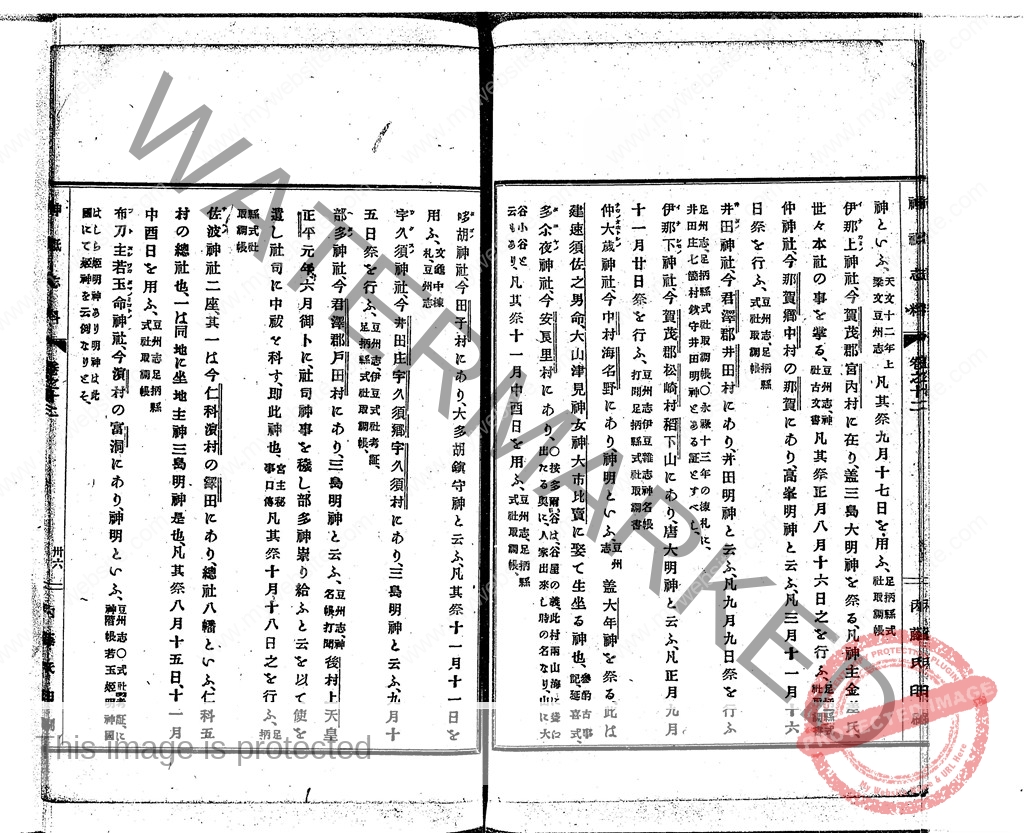

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 伊志夫神社について 所在は゛石部村(今属 賀茂郡)゛〈現 伊志夫神社(松崎町石部)〉と記しています

【抜粋意訳】

伊志夫(イシフノ)神社

祭神 大山祇命

今按 神階帳從四位上いしひの明神とあり 豆州志に伊志夫神社ハ大山祇ノ命也 神主は上古 石を祀る神田にあり 此神の舊き牛王 松崎村に存す石火宮 寶印と刻す云々 又 石火石神田と云處の人家の後に有ニ牝牡二石 牡石高ー丈五尺圍リ七丈餘上 平にして其中窪なる處 深黑色也 村人之を昔 土神 火を燃し給ふ跡也と云ふは 火ノ字に因て附會せし也 牝石は差少にして横臥するが如し 上古は山川若くは木石を祀る事有 村人は斯石を今に石火明神と號し崇敬する事良ニ有レ故哉とある 思ふに此牝牡兩石は此神に由ある石にて如此云傳しならん 姑く附て考に備ふ

祭日

社格 村社所在 石部村(今属 賀茂郡)

今按 豆州志 本社天文十二年上梁文に仁科ノ庄雲見ノ郷石火村寬文十二年なるは 那賀郡仁科ノ庄雲見ノ郷石部村と延喜式火作レ夫誤冩也 火は靈也 古語に靈をひと云 天文中 火災数起るを以て 火を部に改る由 上梁文に見ゆとあるが如く 石部村の稱あり 石火の牛王あり 棟札もありて 其證正しければ之に從ふ

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

伊志夫神社(賀茂郡松崎町石部)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.