伊那上神社(いなかみじんじゃ)は 社伝には 第52代 嵯峨天皇弘仁2年(811)伊豫國越智郡三島より遷座と伝えられ 又一説に弘仁8年(817)伊豆國府三島より遷座とも云う 三つの式内社〈①伊那上神社(いなかみの かみのやしろ)②仲神社(なかの かみのやしろ)③仲大歳神社(なかをほとしの かみのやしろ)〉の論社です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

伊那上神社(Inakami shrine)

【通称名(Common name)】

・上の宮(かみのみや)

【鎮座地 (Location) 】

静岡県賀茂郡松崎町宮内37-1

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》積羽八重事代主命(つみはやえことしろぬしのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

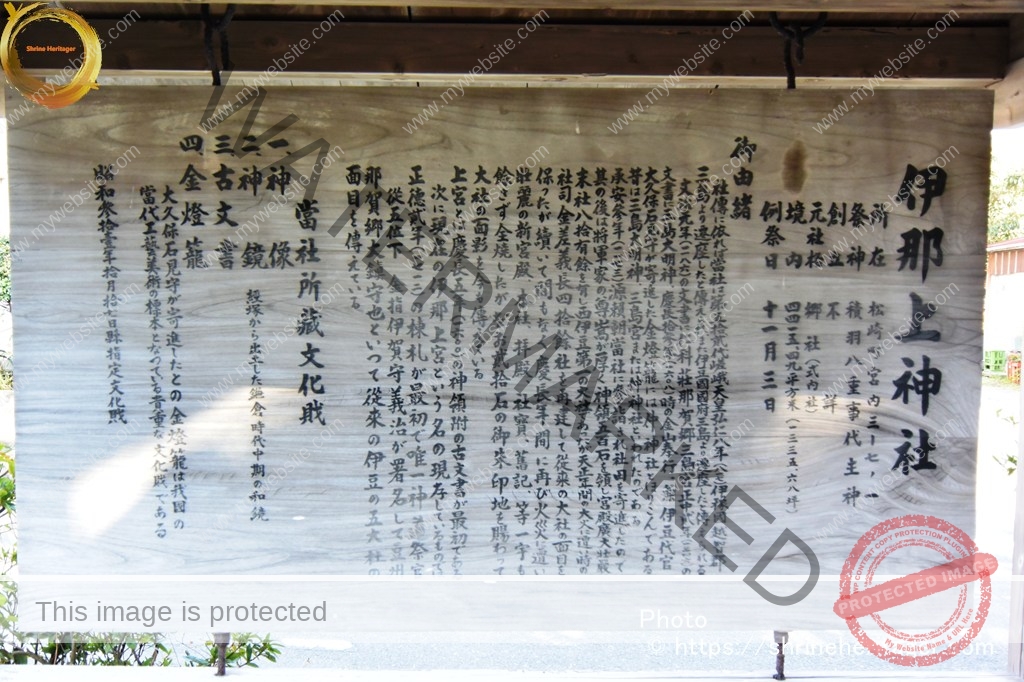

伊那上神社

所 在 松崎町宮内三-七ノ一

祭 神 積羽八重事代主神

創 立 不詳

元社格 郷社(式内社)

境 内 四四一五、四九平方米(一三三五、六八坪)

例祭日 十一月三日

御由緒

社傳に依れば 當社は第五拾貮代 嵯峨天皇 弘仁八年(八一七)伊豫國越智郡三島より遷座したと傳えられ、また伊豆國國府三島より遷座したと傳られる

文治元年(一一八六)の文書に仁科荘那賀郷三島宮 正中貮年(一三四六)の 文書に三島大明神、慶長拾参年(一六〇八)時の金山奉行、兼伊豆代官 大久保石見守が寄進した金燈籠には仲神社とほりこんである

昔は三島大明神、三島宮または仲神社といわれたのである承安参年(一一七三)源頼朝 當社に参詣され社田を寄進したので 其の後は将軍家の尊嵩が厚く神領五百石を領し宮殿廣大荘厳 末社八拾有餘を有し西伊豆第一の大社であったが 天正年間の大火に遭い時の社司 金差義長 四拾餘社を再建して従来の大社の面目を保ったが 續いて間もなく慶長年間に再び火災に遭い壮麗の新宮殿、本社、拝殿、社寶、舊記、等一宇も餘さず全焼したがなお貮拾石の御朱印地を賜わって 大社の面影を今も傳えている

上宮とは慶長五年(一六〇〇)の神領附の古文書が最初である

次に現在の伊那上宮という名の現存しているものでは 正徳貮年(一七一二)の棟札が最初で唯一神道祭官 従五位下 金指伊賀守義治が署名して豆州那賀郷大鎮守也といって従来の伊豆の五大社の 面目を傳えている

當社所蔵文化財

一、 神像

二、 神鏡 経塚から出土した鎌倉時代中期の和鏡

三、 古文書

四、 金燈籠大久保石見守が寄進したとの金燈籠は我國の當代工藝美術の標本となっている貴重な文化財である

昭和参拾壹年拾七日縣指定文化財

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

伊那上神社 由緒

式内社で、創建は不詳とされているが、平安時代初期、弘仁2年(811年)伊予国(愛媛県)越智郡三島より遷祀したといい、また一説に弘仁8年(817年)国府三島より遷祀したとも伝えられている。

社名については平安末期 文治元年(1185年)文書に、伊豆国那賀郡三島宮、慶長5年彦坂九兵衛の神領付には「松崎上宮神領分」とあり、正徳2年(1712年)の棟札に伊那上宮とある。宝暦9年(1795年)円通寺との山論(山林の境界の争い)の評定所裁決書には三嶋大明神とある。

神職 金指(差)氏は、豆州志稿によると伊予国河野氏の後裔で三島明神と共に当地に来たといわれる。

日本書紀の応神天皇の巻に、新羅王が造船の匠を日本に送ったことが記されており、古い伝えでは、当地にも帰化したこの猪名部が集落を営み、産土神として、伊那上、下社を祀ったという帰化人奉祀説があり、那賀川の上、下により区別され、伊那上は三島神社の系統へ移っていったと思われる。

平安時代、延喜7年(907年)式内社に列し、伊那下神社とは相対的に存在した社であった。

鎌倉時代、「承安3年(1173年)源頼朝公参詣三島明神」と金指家過去帳にあり、のち頼朝より、社田寄進を受け、社殿宏壮で末社80有余、伊豆西海岸第一の宮であったという。

本殿内の神像6躰は、鎌倉前期の作で、同中期の神鏡「松喰双鶴鏡」は県文化財に指定されている。

安土桃山時代天正18年(1590年)の兵火で焼失したが、社司 金指義長が本社と40余の祠を再建し社の面目を保持した。

江戸時代に入り慶長6年(1601年)再び火災でことごとく灰燼に帰した。金指家文書に「松崎村から出火、風強く宮内村不残類焼」とある。慶長13年(1608年)大久保長安寄進の「釣燈篭」は県指定文化財で銘文に「奉寄進豆州賀茂郡那賀神社」とあり、これは当時伊那上が社勢盛んで、那賀郷中の中心社の位置に在ったので那賀神社と銘打ったものであろうか。社領20石(内上之社15石、下之社5石)あったという。

明治6年8月、雲見から小杉原に至る11ケ村の郷社で、明治22年4月の町村合併により、松崎、岩科2ケ村の郷社、のち松崎の郷社となった。

境内には忠魂碑、西南戦争死者碑が建立されている。また町指定天然記念物の亀甲松(樹齢350年余)があったが惜しくも平成5年3月枯死した。

松崎町役場HPより抜粋

https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2020111900059/

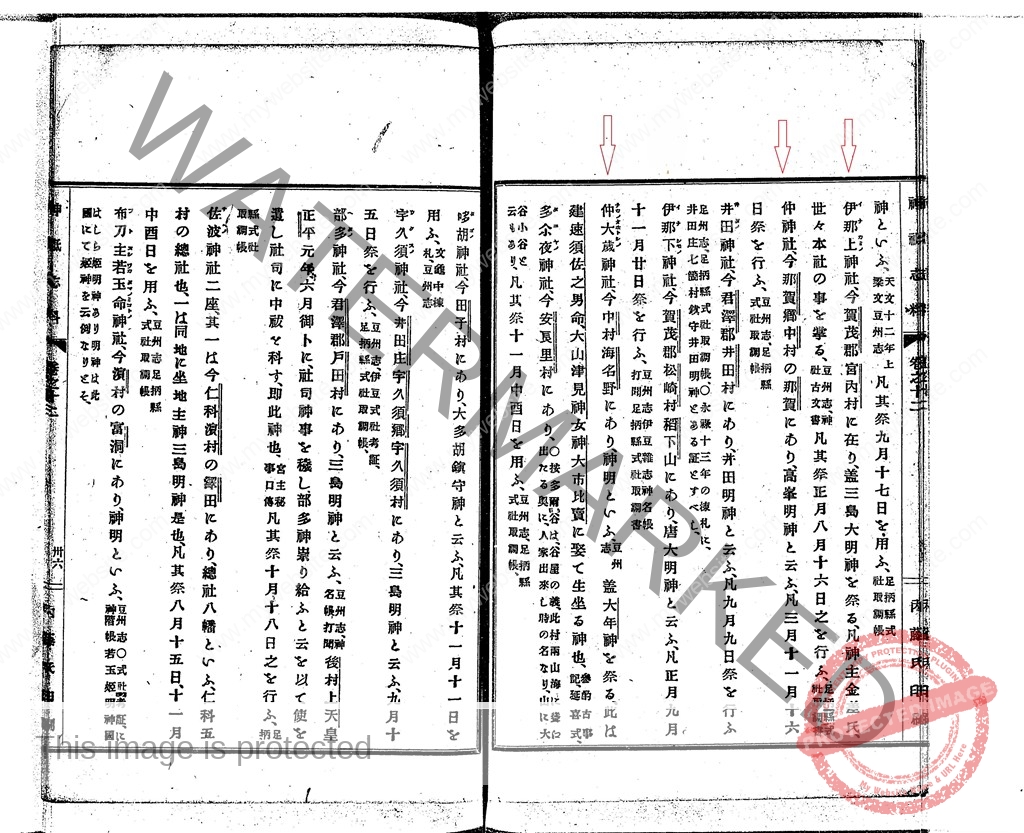

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

【抜粋意訳】

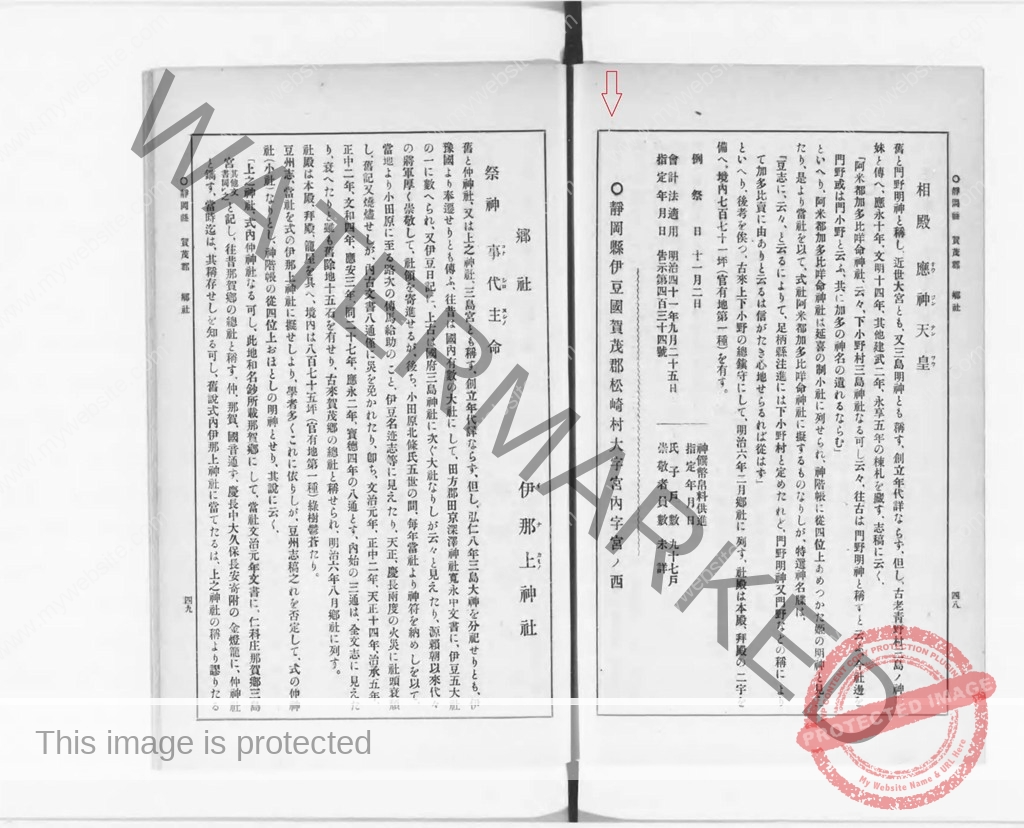

〇靜岡縣 伊豆國 賀茂郡松崎村大字宮内字宮ノ西

郷社 伊那上(イナカミノ)神社

祭神 事代主(コトシロヌシノ)命

舊と仲神社、又は上之神社、三島宮とも稱す、創立年代詳ならず。

但し、弘仁八年三島大神を分祀せりとも、伊豫国より奉遷せりとも傳ふ、

往昔は國内有数の大社にして、田方郡田京深澤神社 寛永中文書に、伊豆五大社の一に数へられ、

又 伊豆日記に、上古は國府三島神社に次ぐ大社なりしが云々と見えたり、源頼朝以来 代々の将軍厚く崇敬して、社領を寄進せるが、後ち、小田原北条氏五世の間、毎年 當社より神符を納めしを以て、當地より小田原に至る路次の傳馬給助のこと、伊豆名蓬志等に見えたり、

天正、慶長両度の火災に社頭褒頽し、舊記 又 焼盡せしが、内古文書八通僅に災を免かれたり、即ち、文治元年、正中二年、天正十四年、治承五年、正中二年。文和四年、應安三年、同二十七年、應永二年、寶徳四年の八通とす、内始の三通は、全文志に見えたり、衰へたりと雖も舊除地十五石を有せり、古来賀茂郷の總社と称せられ、明治六年八月郷社に列す。社殿は本殿、拝殿、籠屋を具へ、境内は八百七十五坪(官有地第一種)緑樹鬱蒼たり。

豆州志、当社を式の伊那上神社に擬せしより、學者多くこれに依りしが、豆州志稿之れを否定して、式の仲神社(小社)なりとし、神階帳の從四位上おほとしの明神とせり、其説に云く、

「上之神社、式内仲神社なる可し、此地 和名鈔所載 那賀郷にして、當社文治元年文書に、仁科庄那賀郷三島官〔其他文書同之〕と記し、往昔 那賀郷の總社と稱す、仲、那賀、國音通ず、慶長中 大久保長安 寄附の金燈寵に、仲神社と鋳す、當時迄は、其称存せしを知る可し、舊説式内伊那上神社に當てたるは、上之神社の稱り謬りたる也、〔上之神社ハ、松崎村下之神社ニ対称セシ也、尚下之神社ノ条参観、〕と、下之神社の条に云く、

「按ずるに、式内仲神社、仲大歳神社は、共に地名を以て社号に命じたるにて、同地鎭守ならむ、而して仲神社は、當社(下中神社)を距る数町宮内村の地に在りて、從来 上之神社と称し、當社を下之神社と稱し来れるのみならず、上之神社を、神階帳には、おほとしの明神と記せるにて、宮内の地 亦 大歳の称ありしを知るに足り、當社の仲大歳神社たる、疑ふ可くも非ず」

と見えたり、特選神名牒 此説に賛同の意を表せり。境内神社

琴平神社 稲荷神社 子安神社 津島神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

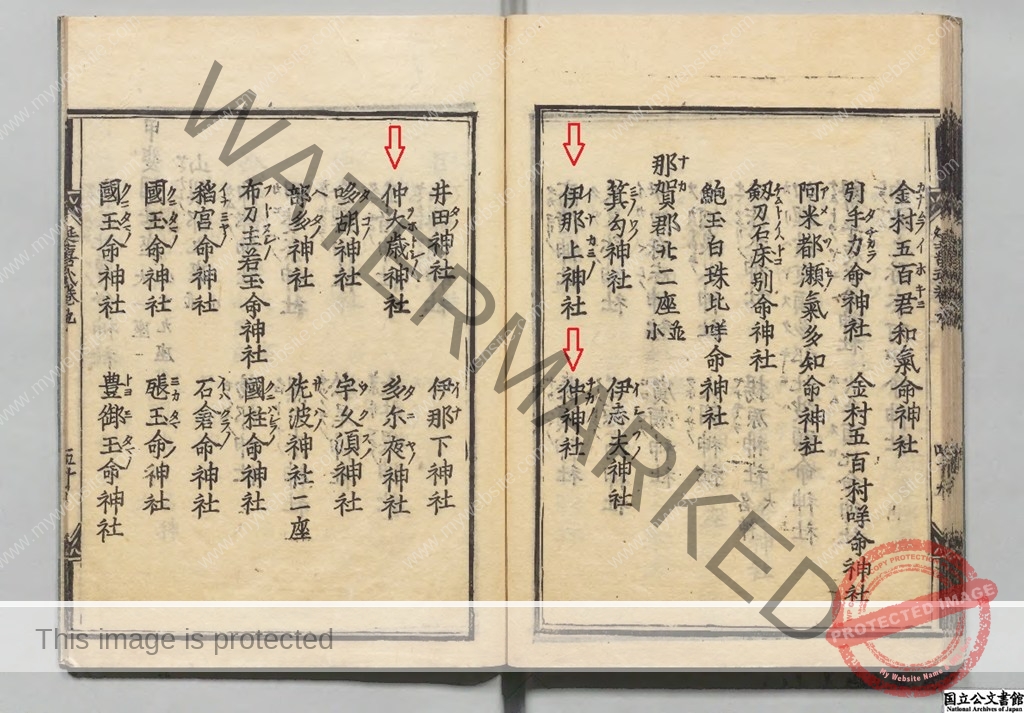

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

伊那上神社(賀茂郡松崎町宮内)は 三つの式内社の論社となっています

①延喜式内社 伊豆國那賀郡 伊那上神社

②延喜式内社 伊豆國那賀郡 仲神社

③延喜式内社 伊豆國 那賀郡 仲大歳神社

①延喜式内社 伊豆國那賀郡 伊那上神社

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊豆國 92座(大5座・小87座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)那賀郡 22座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 伊那上神社

[ふ り が な ](いなかみの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Inakami no kaminoyashiro)

②延喜式内社 伊豆國那賀郡 仲神社

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊豆國 92座(大5座・小87座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)那賀郡 22座(並小)[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 仲神社

[ふ り が な ](なかの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Naka no kaminoyashiro)

③延喜式内社 伊豆國 那賀郡 仲大歳神社

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊豆國 92座(大5座・小87座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)那賀郡 22座(並小)[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 仲大歳神社

[ふ り が な ](なかをほとしの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Nakawohotoshi no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

伊那上神社(賀茂郡松崎町宮内)は 三つの式内社の論社となっています

①延喜式内社 伊豆國那賀郡 伊那上神社

②延喜式内社 伊豆國那賀郡 仲神社

③延喜式内社 伊豆國 那賀郡 仲大歳神社

①延喜式内社 伊豆國 那賀郡 伊那上神社(いなかみの かみのやしろ)

・伊那上神社(松崎町宮内)

・仲神社(松崎町那賀)

②延喜式内社 伊豆國 那賀郡 仲神社(なかの かみのやしろ)

・仲神社(松崎町那賀)

・伊那上神社(松崎町宮内)

スポンサーリンク

大歳神(おほとしのかみ)について

大歳神は 記紀神話『古事記』によれば 須佐之男命と神大市比売命〈大山津見神の娘〉の間に生まれた御子神〈大年神(おほとしのかみ)〉で宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)の兄弟神とされています

穀物や豊穣を司る神として信仰され 年神(歳神)とも呼ばれることがあります

「大歳神(おほとしのかみ)」を社名に持つ式内社について

延喜式内社 山城國 乙訓郡 大歳神社(大 月次 新嘗)(おほとしの かみのやしろ)

・大歳神社(京都市西京区大原野灰方町)

延喜式内社 大和國 高市郡 大歳神社 二座(おほとしの かみのやしろ ふたくら)

・大歳神社(橿原市石川町)

延喜式内社 攝津國 住吉郡 草津大歳神社(鍬靫)(くさつおほとしの かみのやしろ)

・〈旧鎮座地〉式内 草津大歳神社趾(大阪市住吉区苅田)

・〈合祀先〉大依羅神社(大阪市住吉区庭井)

・大歳神社〈住吉大社 境外摂社〉(大阪市住吉区住吉)

延喜式内社 和泉國 大鳥郡 大歳神社(貞・鍬)(をほとしの かみのやしろ)

・等乃伎神社(高石市取石)

〈等乃伎神社に合祀 大歳神社(高石市西取石)〉

延喜式内社 遠江國 長上郡 大歳神社(おほとしの かみのやしろ)

・大歳神社(浜松市中央区天王町)

・蒲神明宮(浜松市中央区神立町)

延喜式内社 駿河國 安倍郡 大歳御祖神社(おほとしみおやの かみのやしろ)

・静岡浅間神社(静岡市)

・別雷神社(静岡市)

③延喜式内社 伊豆國 那賀郡 仲大歳神社(なかおほとしの かみのやしろ)

・神明神社(西伊豆町中)

・伊那下神社(松崎町松崎)

・仲神社(松崎町那賀)

・伊那上神社(松崎町宮内)

延喜式内社 但馬國 二方郡 大歳神社(おほとしの かみのやしろ)

・大歳神社(美方郡新温泉町居組字宮ノ前)

延喜式内社 石見國 那賀郡 大歳神社(おほとしの かみのやしろ)

式内社 大歳神社について 所在は゛大年神社は當郡中 數多ありて 何れを式内と定め難し゛と 大年神社が多数あって決め難いとされます

・大年神社(江津市都野津町)

・大年神社(江津市和木町)

・大年神社(江津市渡津町塩田)

・大歳神社(江津市千田町大年迫)

・大歳神社 (浜田市元浜町)

・大歳神社(浜田市弥栄町小坂)

・大歳神社(浜田市大金町)

・大年神社(浜田市国分町)

・大歳神社(浜田市三隅町下古和)

・大歳神社(浜田市金城町波佐)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

伊豆急下田駅からR414号・県道15号経由で西伊豆の松崎町を目指し約25.7km 車での所要時間は35~40分程度

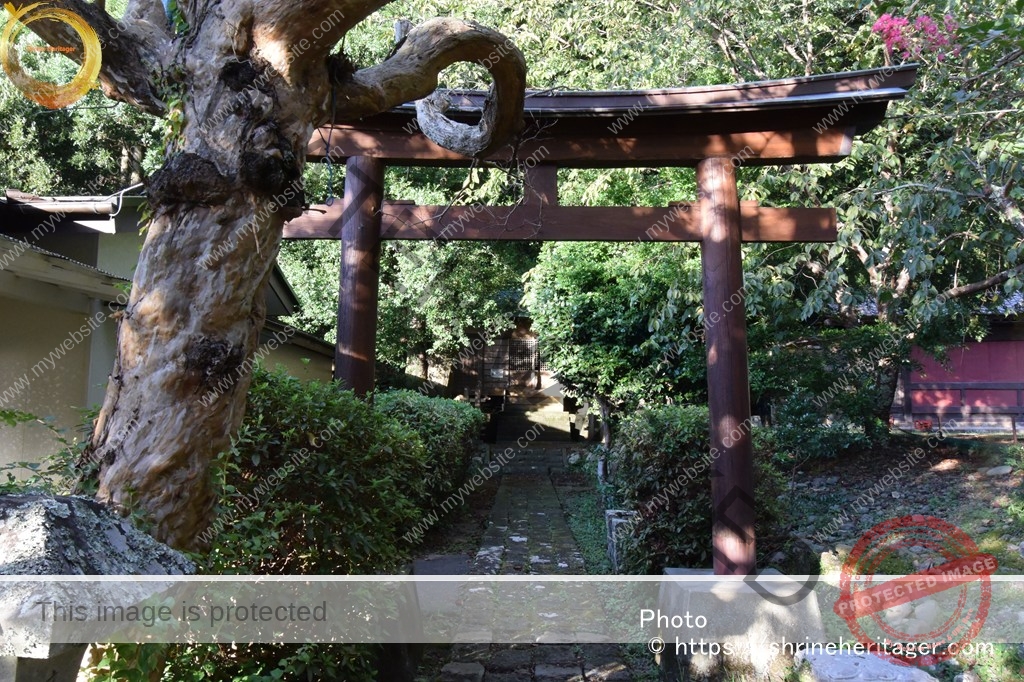

那賀川を下るように沿って走る県道15号が 松崎の街の中でR136号にぶつかるT字路を左折して 那賀川に架かる 宮の前橋を渡るとR136号沿いに鳥居が見えてきます

Please do not reproduce without prior permission.

伊那上神社(賀茂郡松崎町宮内)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

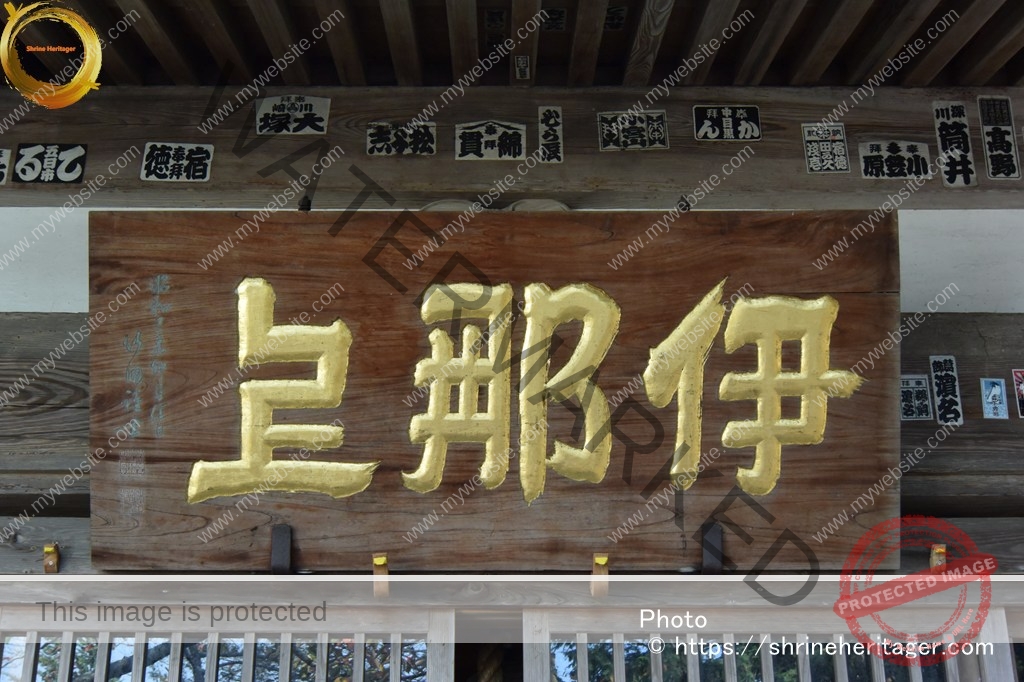

鳥居の扁額には゛伊那上゛と刻まれています

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の扁額は゛伊那上゛と掲げられています

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には 少し離れて 玉垣に囲まれて 本殿の覆い屋が建てられています

Please do not reproduce without prior permission.

本殿の覆い屋の前には 狛犬が座しています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

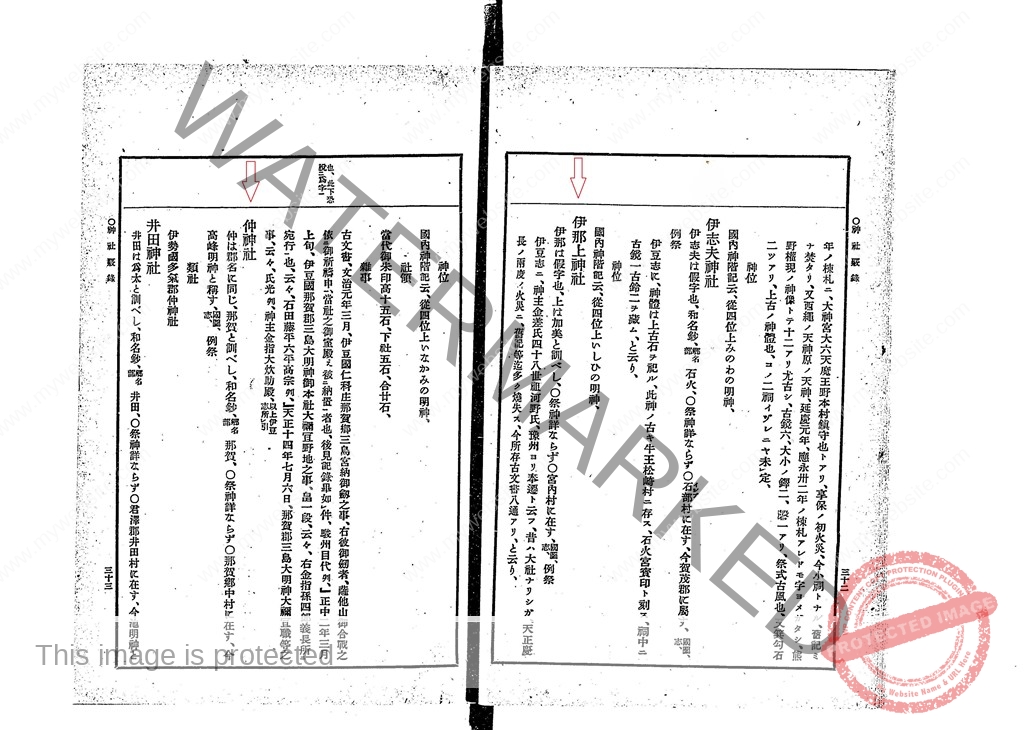

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 伊那上神社について 所在は゛宮内村に在す、゛〈現 伊那上神社(賀茂郡松崎町宮内)〉と記しています

【抜粋意訳】

伊那上神社

伊那は假字也、上は加美と訓べし、

○祭神詳ならず

○宮内村に在す、〔國圖志、〕例祭

伊豆志ニ、神主 金差氏四十八世祖河野氏、豫州ヨリ奉遷ト云フ、昔ハ大社ナリシガ、天正慶長ノ両度ノ火災ニ、舊記等迄多ク焼失ス、今所存古文書八通アリ、と云り

神位

國内神階記云、從四位上いなかみの明神、社領

当代御朱印高十五石、下社五石、合廿石、雑事

古文書、文治元年三月、伊豆國仁科庄那賀郷 三島宮納御劔之事、右彼御劒者、薩他山御合戦之依ニ御祈祷申、当社之御室殿え被ニ納置者也、後見記録畢如件、駿州目代判、」正中二年三月上旬、伊豆國那賀郡 三島大明神 御本社大禰宜野地之事、畠一段、云々、右金指孫四郎義長所ニ宛行也、云々、石田藤平六平高宗判、』天正十四年七月六日、那賀郡 三島大明神 大禰宜職等之事、云々、氏光判、神主金指大炊助殿、〔以上伊豆志所引〕

式内社 仲神社について 所在は゛那賀郷中村に在す、今 高峰明神と称す゛〈現 仲神社(松崎町那賀)〉と記しています

【抜粋意訳】

仲神社

仲は郡名に同じ、那賀と訓べし、和名鈔、〔郷名部〕那賀、

○祭神詳ならず

○那賀郷中村に在す、今 高峰明神と称す、〔國圖志、〕例祭

類社

伊勢國多氣郡 仲神社

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

式内社 仲大歳神社について 所在は゛中村海名(カイナ)野に在す、今 神明と稱す、゛〈現 神明神社(賀茂郡西伊豆町中)〉と記しています

【抜粋意訳】

仲大歳神社

仲は前に同じ〈仲は郡名に同じ、那賀と訓べし、〉大歳は於保登志と訓べし、

〇祭神 大歳神歟

〇中村海名(カイナ)野に在す、今 神明と稱す、例祭

伴信友云、按に、仲は地名也、大歳神は大山祇神の外孫也、廣瀨神社の下考合すべし、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

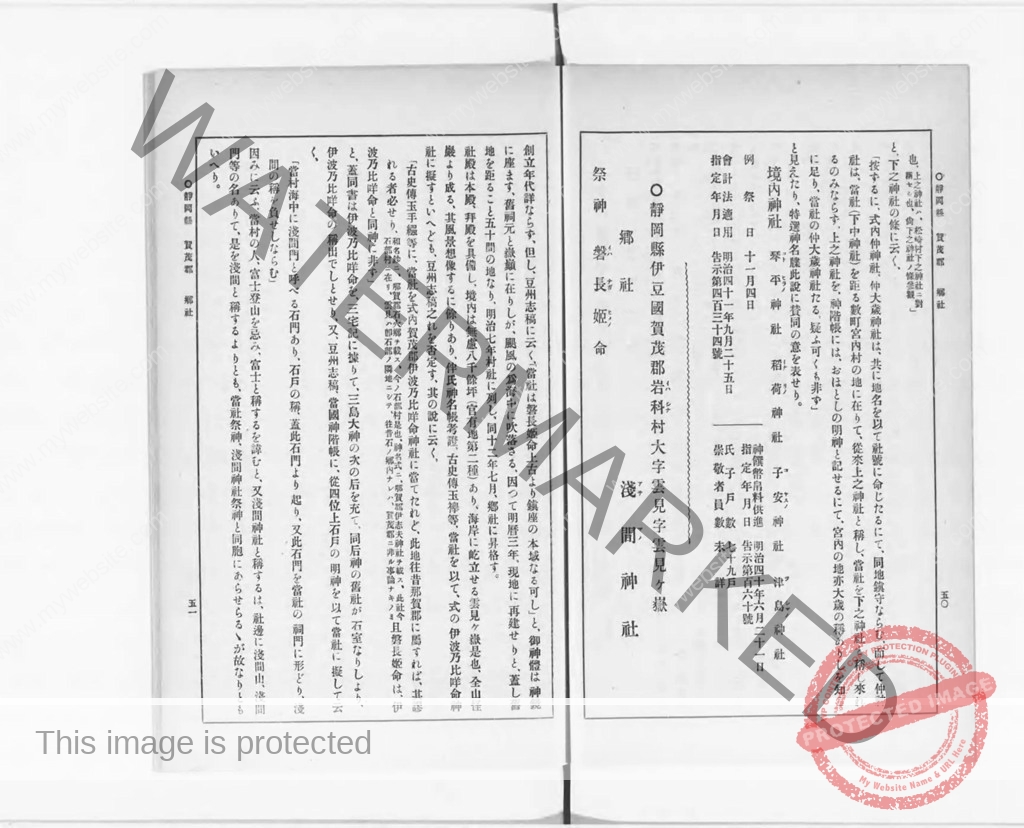

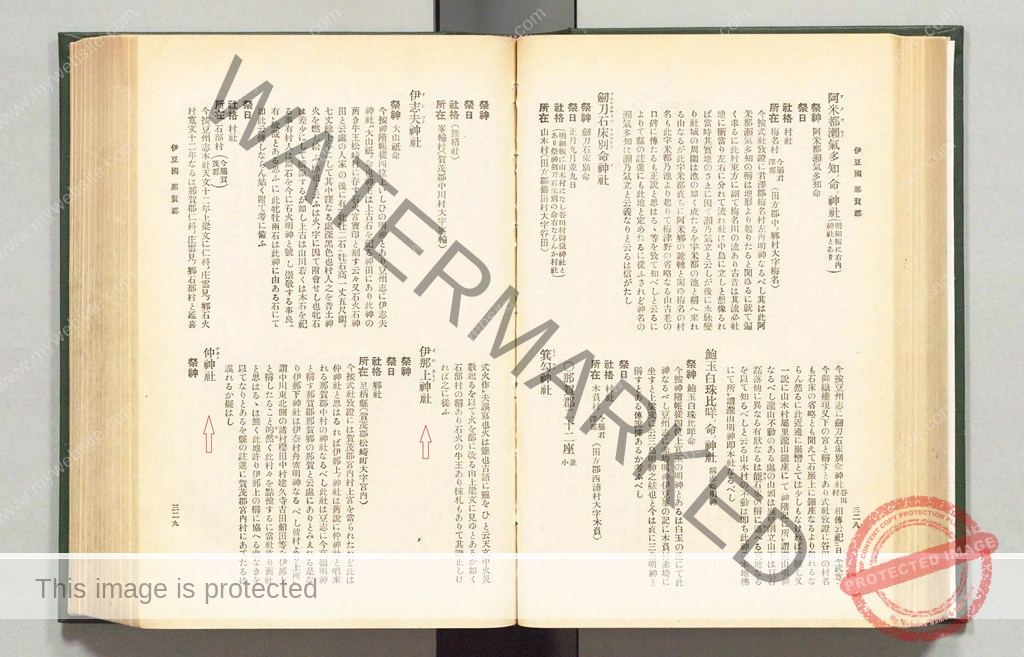

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 伊那上神社について 所在は゛今 賀茂郡 宮内村に在り、盖 三島大明神を祭る゛〈現 伊那上神社(賀茂郡松崎町宮内)〉と記しています

【抜粋意訳】

伊那上神社

今 賀茂郡 宮内村に在り、盖 三島大明神を祭る、

凡 神主 金差氏、世々本社の事を掌る、〔豆州志、神社古文書〕

凡 其祭 正月八月十六日之を行ふ、〔足柄縣式社取調書〕

式内社 仲神社について 所在は゛今 賀茂郡中村の那賀にあり、高峯明神と云ふ゛〈現 仲神社(松崎町那賀)〉と記しています

【抜粋意訳】

仲神社

今 賀茂郡中村の那賀にあり、高峯明神と云ふ、

凡 三月 十一月十六日祭を行ふ、〔豆州志、足柄縣式社取調書〕

式内社 仲大歳神社について 所在は゛今 中村海名野にあり、神明といふ、゛〈現 神明神社(賀茂郡西伊豆町中)〉と記しています

【抜粋意訳】

仲大歳(ナカノオホトシノ)神社

今 中村海名野にあり、神明といふ、〔豆州志〕

盖 大年神を祭る、此は建速須佐之男命、大山津見神 女神 大市比賣に娶て生坐る神也、〔参酌古事記、延喜式、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

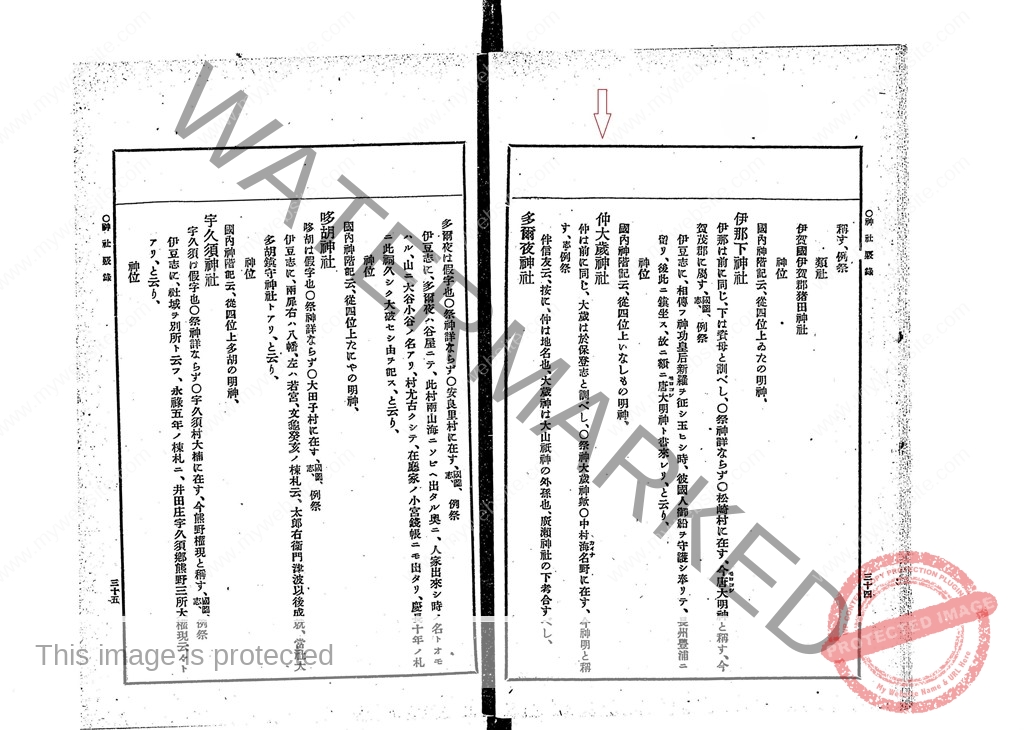

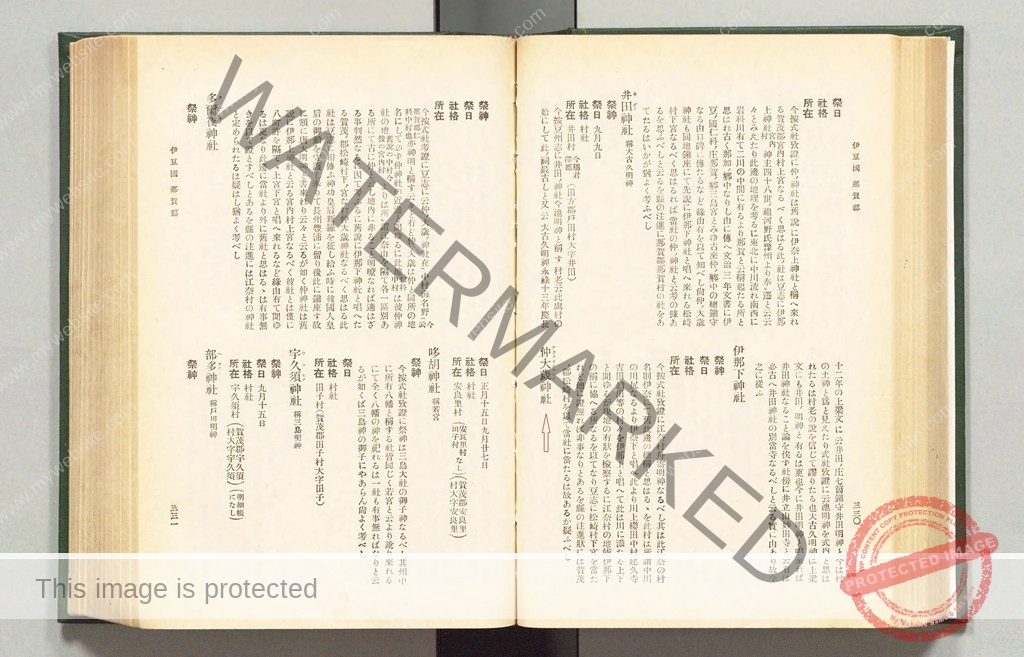

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 伊那上神社について 所在は諸説を考証しています

゛賀茂郡宮内村上宮を當られた゛〈現 伊那上神社(賀茂郡松崎町宮内)〉

゛那賀郡那賀郷の那賀と云處にあり゛〈現 仲神社(松崎町那賀)〉

【抜粋意訳】

伊那上(イナカミノ)神社

祭神

祭日

社格 郷社所在 足柄縣 (賀茂郡松崎町大字宮内 )

今按 式社孜證には 賀茂郡宮内村上宮を當られたれど 此は仲神社と思はるれば 伊那上ノ神社は舊説に仲神社と唱來れる那賀郡中村の神社なるべし 此社は豆志に今 高嶺明神と稱す 那賀郡那賀郷の那賀と云處にありとみえたる是なり 伊那下神社は伊奈村舟寄明神なるべし 彼村より上 所謂中川東北側の諸村 櫻田 中村 建久寺 吉田 船田等を伊那上と稱したること的然(シル)く 此村々を點檢するに 當社許り舊社と思はるゝは無く 此地許り伊那上の稱に協へる處なきを以てなりとあるを縣の註進に賀茂郡宮内村にあてたるは誤れるか疑はし

式内社 仲神社について 所在 所在は諸説を考証しています

゛賀茂郡宮内村上宮゛〈現 伊那上神社(賀茂郡松崎町宮内)〉

゛那賀ノ郷三島宮゛〈現 仲神社(松崎町那賀)〉と記しています

【抜粋意訳】

仲(ナカノ)神社

祭神

祭日

社格

所在今按 式社孜證に 仲ノ神社は舊説に伊奈上神社と稱へ來れる賀茂郡宮内村上宮なるべく思はる 此ノ社は豆志に伊那上神社〔宮内村〕神主四十八世ノ祖河野氏 豫州より奉遷と云云々とみえたり 此邊の地理を考るに東北に中川流れ南西に岩科川有て 二川の中間に有るより那賀と云稱起たる所と思はれ 古く那加ノ郷中なりし由に傳へ 文治三年文書に伊豆ノ國 仁科ノ庄 那賀ノ郷三島宮とみゆ 古來 仲ノ郷中の總鎭守なる由 口碑に傳たねなど緣由有を以て知べし 尚 仲ノ大歳神社も同地鎭座にて 先説に伊那ド神社と唱へ來れる松崎村下宮なるべく思はるれば 當社の仲ノ神社と云考の據あるを思ふべしと云るを 縣の注進に那賀郡那賀村の社をあてたるはいかが 猶よく考ふべし

式内社 仲大歳神社について 所在は゛無記入゛不明

ただし 諸説を挙げています

゛仲ノ大歳ノ神社在ニ中村海名野゛〈現 神明神社(賀茂郡西伊豆町中)〉

゛伊那下神社と唱へたる賀茂ノ郡 松崎村下ノ宮゛〈現 伊那下神社(松崎町松崎)〉

゛仲神社゛〈現 仲神社(松崎町那賀)〉

゛縣の注進には江奈村の神社゛〈現 舟寄神社(松崎町江奈)〉

【抜粋意訳】

仲大歳(ナカノオホトシノ)神社

祭神

祭日

社格

所在今按 式社考證に豆志に云 仲ノ大歳ノ神社在ニ中村海名野〔今云 那賀郡仁科中村也〕亦 神明と稱す云々と有ど 仲ノ大歳は仲と同所の地名にして 必ず仲神社の近邊と聞ゆるに 此地〔仁科中村〕は彼 仲神社の地〔舊説の中村 今按の宮内村〕よりは所謂 江奈山を隔て各一區別ある所にて 古に仲と云し地内に非ること明瞭なれば 適はざる事判然なるに

因て考ふるに 舊説に伊那下神社と唱へたる賀茂ノ郡 松崎村下ノ宮なむ仲大歳神社なるべく思はる 此社は豆志に相傳ふ神功皇后 新羅を征し給ふ時に彼國人 皇后の御船を守護し奉りて長州豊浦に留り後此に鎭座す 故に額に唐大明神と書來れり云々と云るが如く

仲神社は舊説に伊那上神社と云る宮内村上宮なるべく 彼社とは僅に八町許を隔てゝ上宮下宮と唱へ來れるなど 緣由有て聞ゆるは更なり 此邊に當社より外に舊社と思はるるは有事無きを以て證とすべしとあるを 縣の注進には江奈村の神社と定められたるは疑はし 猶よく考べし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

伊那上神社(賀茂郡松崎町宮内)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.