日吉神社(ひよしじんじゃ)は 延喜式内社 播磨國 賀茂郡 崇健神社(たかたけの かみのやしろ)の論社です 最初 鎌倉山を御神体山とし「鎌倉の神」〈奥宮〉 を現在の里に勧請したと云う その後 比叡山坂本山王権現を勧請したと云う〈『播磨鑑』には淳和天皇の天長年間(824~834年) 或は それ以前の神亀二年(725)〉

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

日吉神社(Hiyoshi shrine)

【通称名(Common name)】

・富家の大宮(ふけのおおみや)

・山王さん(さんのうさん)

【鎮座地 (Location) 】

兵庫県加西市池上町(いけがみちょう)7

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》大山咋神和魂(おほやまくいのかみのにぎみたま)

《配》大己貴大神(おほなむちのおほかみ)

田心姫大神(たごりひめのおほかみ)

白山比賣大神(しらやまひめのおほかみ)

大山咋大神荒魂(おほやまくいのかみのあらみたま)

鴨玉依姫大神和魂(かもたまよりひめのおほかみのにぎみたま)

鴨玉依姫大神荒魂(かもたまよりひめのおほかみのあらみたま)

《合祀》

素戔嗚命(すさのをのみこと)

(明治42年10月同村 無格社 八坂神社を同村 大歳神社に合祀し 更に同年11月 日吉神社に合祀)

譽田別命(ほんだわけのみこと)

(明治42年10月同村 無格社 八幡神社を同村 大歳神社に合祀し 更に同年11月 日吉神社に合祀)

大歳神(おほとしのかみ)

(明治42年11月同村 無格社 大歳神社を日吉神社に合祀)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

由 緒

奥宮の存する鎌倉山を御神体山とし拝した。

その大神様を里にお迎えし、約1300年前その地に近江国日吉社(現在の滋賀県大津市日吉大社)より御分霊をいただいたのが、現在の当社である。

2008 兵庫県神社庁HPより

https://www.hyogo-jinjacho.com/data/6313101.html

由緒

日吉神社の起源であるが「神社明細帳」には由緒さだかならずとある。

しかし、これは鎌倉の神を現在の所に勧請した年代が定かでないと言う意味で「播磨鑑」には淳和天皇の天長年間に比叡山坂本山王権現を勧請したとあるがそれ以前の神亀二年であったことが判明している。

「播磨鑑」に出て来る崇健神社(在所不知とある。)が、当社の社名であったと思える。神代の昔から農耕時代まで、農耕の技術の進歩の先駆であるこの里の名が延喜の時代に出て来ない不思議。この後の名称から見ても間違いない事実であろう。社名も、「播磨鑑」に出て来る崇健神社(在所不知)とあるのが当社であると思われる。

その後、高須神社と呼び、次に高の宮、総社大明神、山王権現、富家の大宮、日吉神社と変わって来たのである。地名も高廻の里から高庄となり、次に富家の庄となる。高庄及び高の宮より明治以降、多加野村の村名の起源となる。

富家の庄の名の起りは、当社の崇敬者及び氏子の中より富家が絶える事がないとの託宣があったところより起こる。※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

【由 緒 (History)】

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

【抜粋意訳】

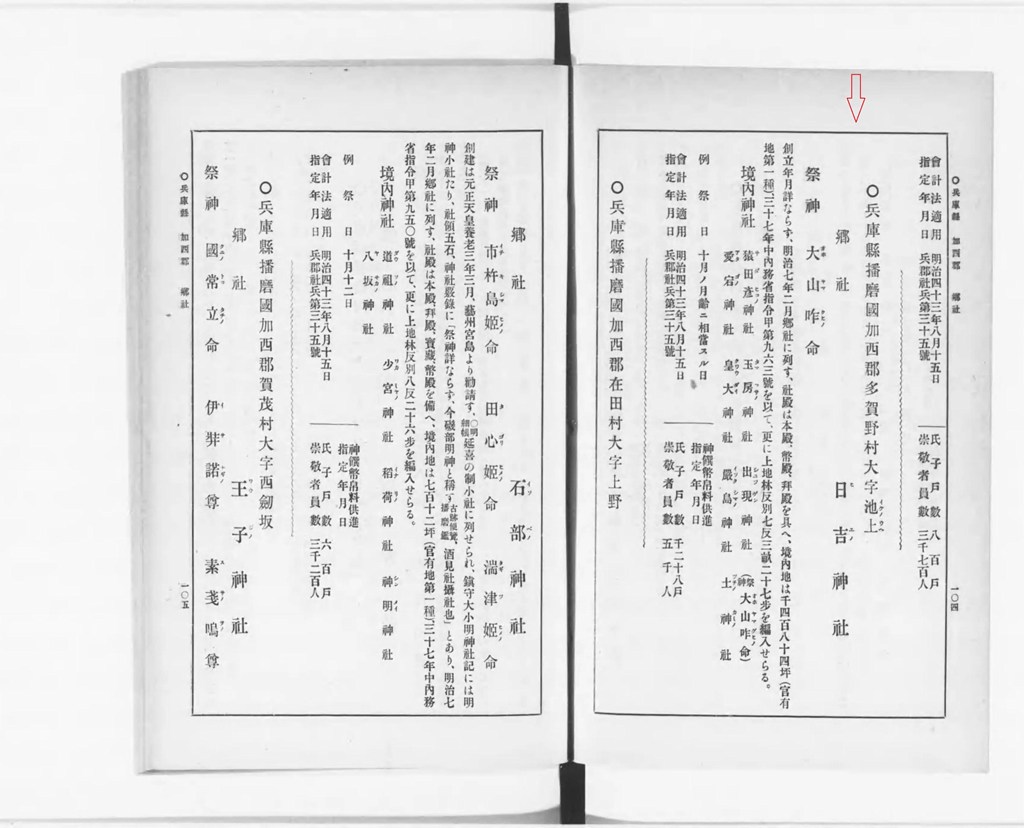

〇兵庫縣 播磨國 加西郡多賀野村大字池上(イケノウヘ)

郷社 日吉(ヒエノ)神社

祭神 大山咋(オホヤマクヒノ)命

創立年月詳ならず、明治七年二月郷社に列す、社殿は本殿・幣殿、拜殿を具へ、境内地は千四百八十四坪 (官有地第一種 )、三十七年中 内務省指令甲第九六三號を以て、更に上地林反別七反三畝二十七步を編入せらる。

境内神社

猿田彦神社 玉房神社 出現神社(祭神 大山咋(オホヤマクヒノ)命)

愛宕神社 皇大神社 厳島神社 土神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

『加西郡誌 : 御大典紀念』昭和4年に記される内容

【抜粋意訳】

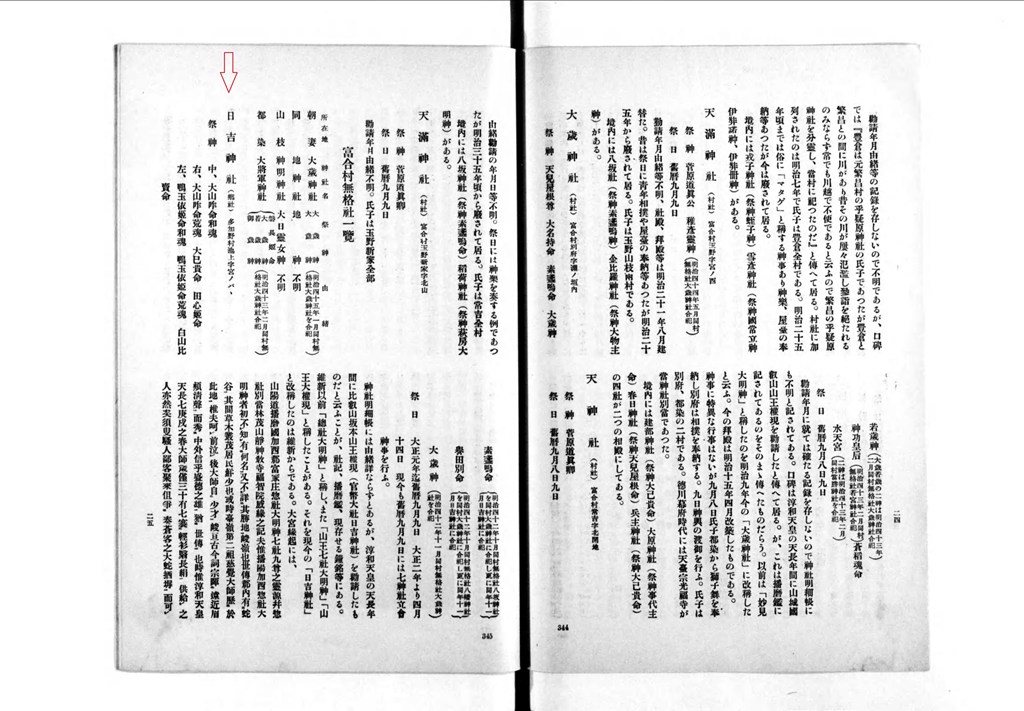

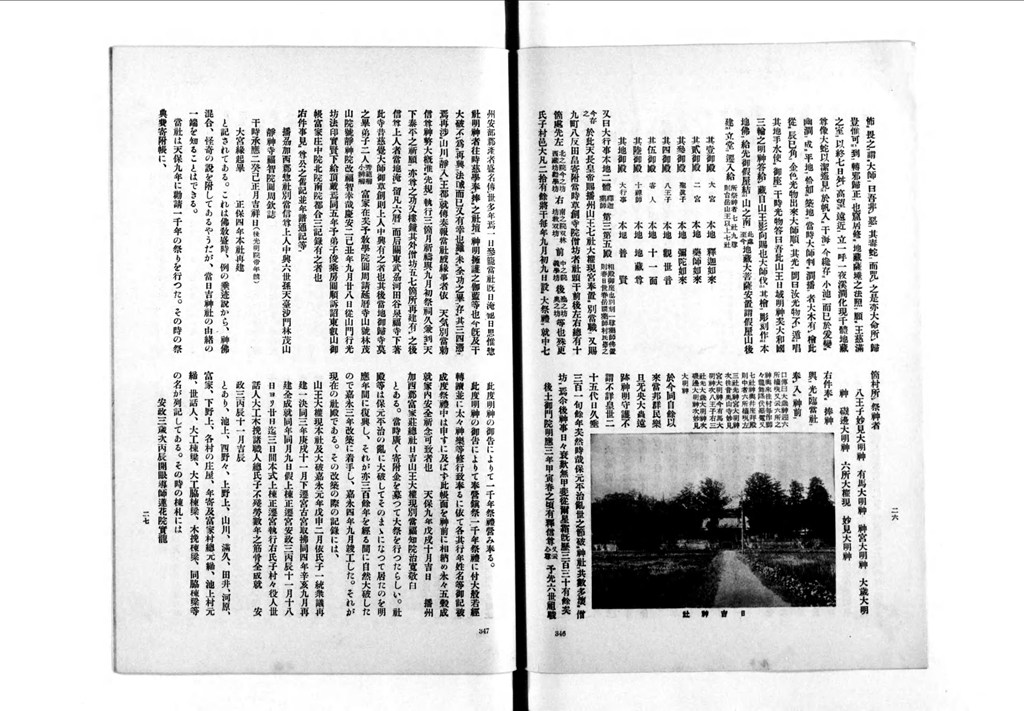

日吉神社 (郷社)多加野村池上字宮ノババ

祭神

中、大山咋命和魂

右、大山咋命荒魂 大巳貴命 田心姫命

左、鴨玉依姫命和魂 鴨玉依姫命荒魂 白山比賣命素戔嗚命

(明治四十二年十月同村 無格社 八坂神社を同村 大歳神社に合祀し 更に同年十一月 日吉神社に合祀)

譽田別命

(明治四十二年十月同村 無格社 八幡神社を同村 大歳神社に合祀し 更に同年十一月 日吉神社に合祀)

大歳神

(明治四十二年十一月同村 無格社 大歳神社を日吉神社に合祀)祭日 大正元年迄 舊暦九月九日 大正二年より四月十四日 現今も舊暦九月九日には七神社立會神事を行ふ。

神社明細帳には由緒詳ならずとあるが、淳和天皇の天長年間に比叡山坂本山王權(官幣大社 日吉神社)を勧請したものだと云ふことが、社記、播磨鑑、現存せる鐘銘等にある。

維新以前「總社大明神」と稱し、また「山王七社大明神」「山王大權現」と稱したことがある。それを現今の「日吉神社」と改稱したのは維新からである。大宮縁起には、

・・・・

・・・・〈以下略 原文参照のこと〉

【原文参照】

兵庫県加西郡教育会 編『加西郡誌 : 御大典紀念』,兵庫県加西郡教育会,昭和4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1077261

兵庫県加西郡教育会 編『加西郡誌 : 御大典紀念』,兵庫県加西郡教育会,昭和4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1077261

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・境内図

本殿は 七社立会神事の特異性から 七間社流造で 神事に集まった7社の神輿が外陣に並べられるよう 近隣では類を見ない巨大な構造になっています

Please do not reproduce without prior permission.

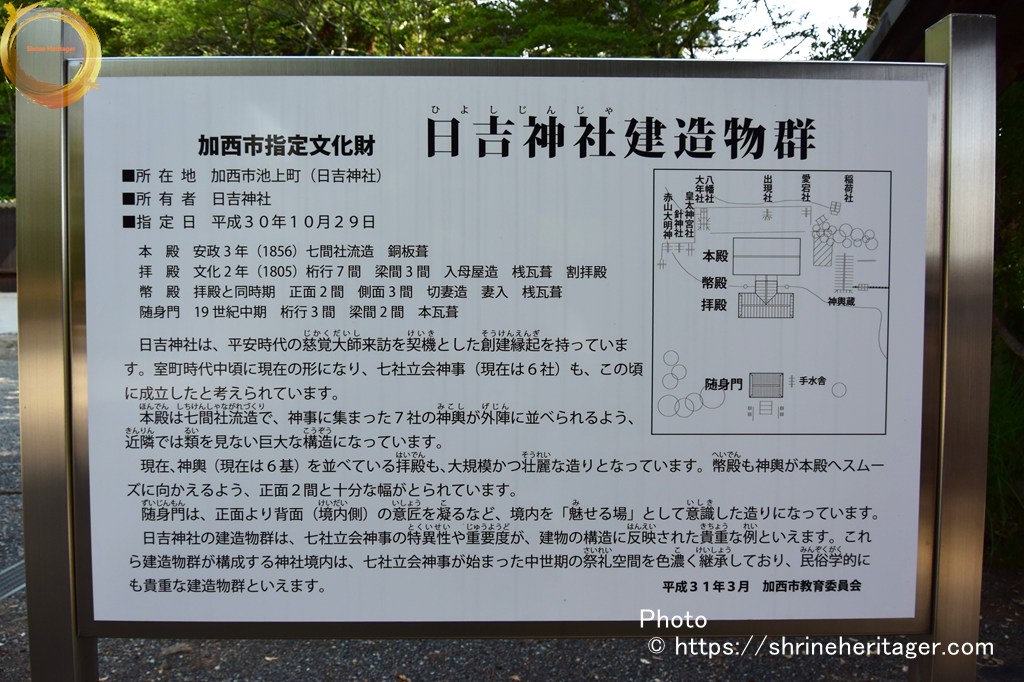

加西市指定文化財 日吉神社(ひよしじんじゃ)建造物群

所在地 加西市池上町(日吉神社)

所有者 日吉神社

指定日 平成30年10月29日本 殿 安政3年(1856)七間社流造 銅板葺

拝 殿 文化2年(1805)桁行7間 梁間3間 入母屋造 桟瓦葺 割拝殿

幣 殿 拝殿と同時期 正面2間 側面3間 切妻造 妻入 桟瓦葺

随身門 19世紀中期 桁行3間 梁間2間 本瓦葺日吉神社は、平安時代の慈覚大師(じかくだいし)来訪を契機とした創建縁起(そうけんえんぎ)を持っています。室町時代中頃に現在の形になり、七社立会神事 (現在は6社)も、この頃に成立したと考えられています。

本殿は七間社流造で、神事に集まった7社の神輿が外陣に並べられるよう、近隣では類を見ない巨大な構造になっています。

現在、神輿(現在は6基)を並べている拝殿も、大規模かつ壮麗な造りとなっています。幣殿も神輿が本殿へスムーズに向かえるよう、正面2間と十分な幅がとられています。

随身門は、正面より背面 (境内側)の意匠を凝るなど、境内を「魅せる場」として意識した造りになっています。

日吉神社の建造物群は、七社立会神事の特異性や重要度が、建物の構造に反映された貴重な例といえます。これら建造物群が構成する神社境内は、七社立会神事が始まった中世期の祭礼空間を色濃く継承しており、民俗学的にも貴重な建造物群といえます。

平成31年3月 加西市教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・日吉神社 社殿〈拝殿・幣殿・本殿〉

Please do not reproduce without prior permission.

・日吉神社 幣殿 本殿

Please do not reproduce without prior permission.

・日吉神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・日吉神社 随身門

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿前〉三猿の石像〈眼猿・口猿・耳猿〉

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿の向かって右手〉神池の中の島に石祠(辨天様か?)

Please do not reproduce without prior permission.

〈本殿後方に境内社〉8社

向って右から

・〈本殿の向って右後方 境内社〉白龍金益稲荷大明神《主》宇加魂命

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿の向って右後方 境内社〉愛宕社《主》加具土神

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿の後方 境内社〉出現社

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿の向って左後方 境内社〉5社

Please do not reproduce without prior permission.

向って右から

・〈境内社〉八幡社《主》神功皇后,応神天皇,仲哀天皇

・〈境内社〉大年社《主》須佐之男神

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉皇太神宮社〈・皇太神宮社・豊受神宮社〉

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉針神社《主》金山毘古命,火牟須毘命,天麻弥命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉赤山神社《主》埴山姫神

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・〈鎌倉山を御神体とする奥宮〉鎌倉神社

日吉神社(加西市池上町)は 鎌倉山を御神体山とし拝し 奥宮から「鎌倉の神」を現在の里にお迎えしたものです その後『播磨鑑』に淳和天皇の天長年間(824~834年)に比叡山坂本山王権現を勧請したとあるが それ以前の神亀二年(725)であったと云う

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

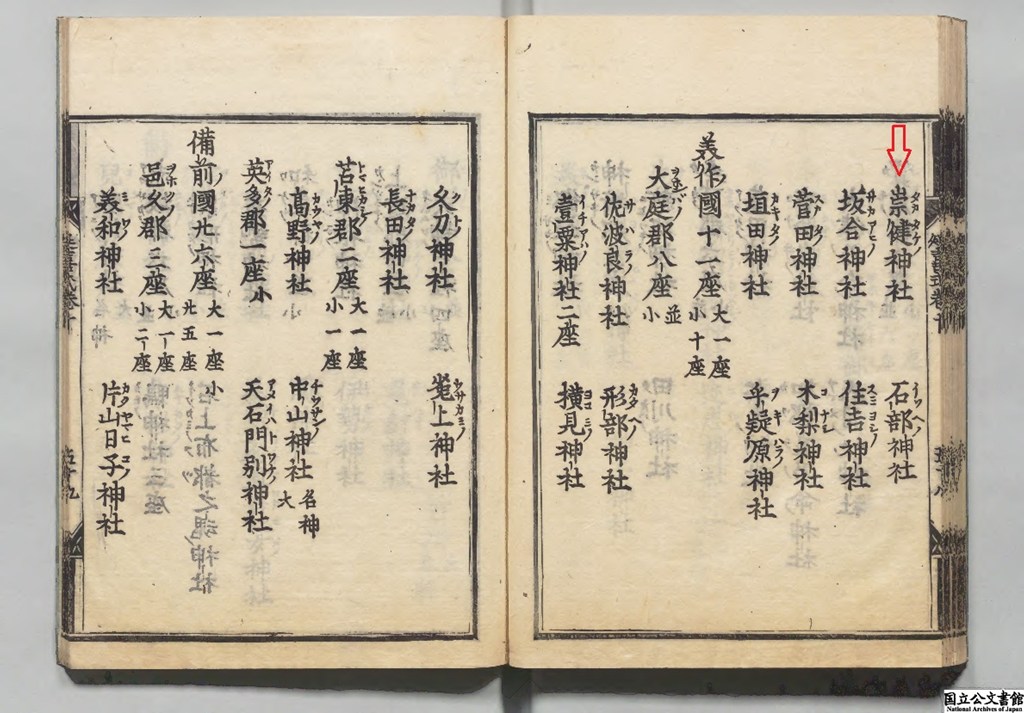

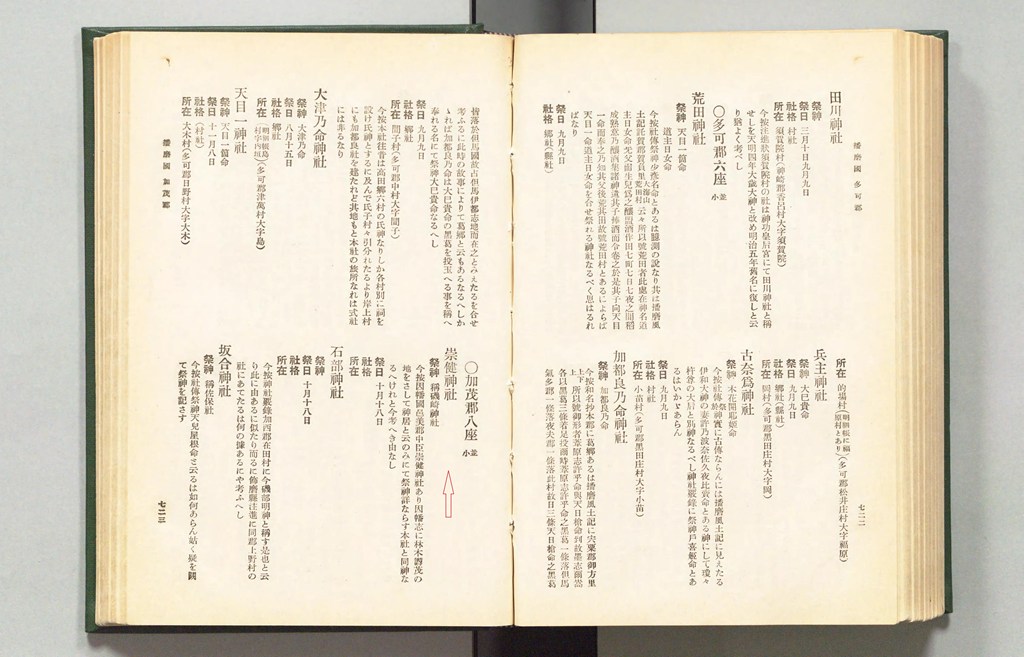

『延喜式神名帳(Englishmen Jericho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陽道140座…大16(うち預月次新嘗4)・小124[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)播磨國 50座(大7座・小43座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)賀茂郡 8座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 崇健神社

[ふ り が な ](たかたけの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Takatake no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『延喜式神名帳』に載る「崇健神社(たかたけの かみのやしろ)」のについて

延喜式内社 因幡國 邑美郡 中臣崇健神社(なかとみたかたけの かみのやしろ)

・中臣崇健神社(鳥取市古郡家西土居)

延喜式内社 播磨國 賀茂郡 崇健神社(たかたけの かみのやしろ)の論社

・高峯神社(加西市畑町)

・礒崎神社(加西市下道山町)

・山氏神社(加東市社)

・日吉神社(加西市池上町)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

北条鉄道 北条町駅から県道369号経由で北東方向へ約6.4km 車での所要時間は10~15分程度

当日は 加西インターから向かいました インターの辺りに 加西市へようこそ の看板あり

Please do not reproduce without prior permission.

県道24号を北上してから県道145号へと左折

Please do not reproduce without prior permission.

日吉神社(加西市池上町)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居は無く 随身門をくぐり抜けて境内へと進みます

Please do not reproduce without prior permission.

境内は 木々は無く寺の様に広く明るい境内です

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

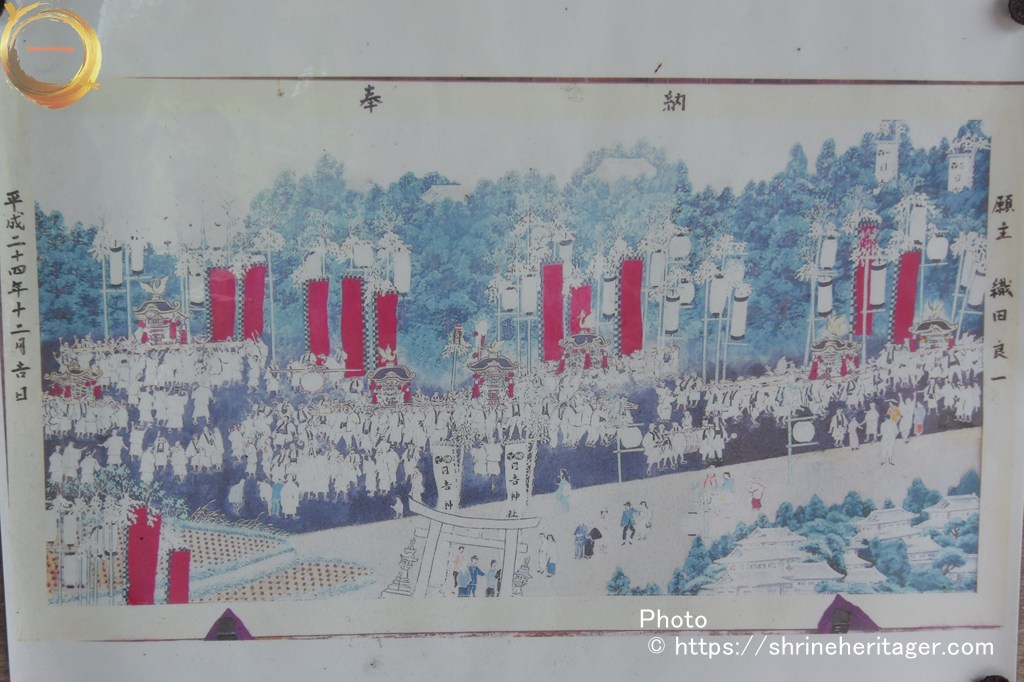

拝殿内には奉納 絵馬が掲げられています

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には 幣殿があり

本殿は 七社立会神事の特異性から 七間社流造で 神事に集まった7社の神輿が外陣に並べられるよう 近隣では類を見ない巨大な構造になっています

Please do not reproduce without prior permission.

本殿の奥には 境内社が沢山祀られています

・〈本殿の向かって右手〉神池の中の島に石祠(辨天様か?)

Please do not reproduce without prior permission.

〈本殿後方に境内社〉8社

向って右から

・〈本殿の向って右後方 境内社〉白龍金益稲荷大明神《主》宇加魂命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿の向って右後方 境内社〉愛宕社《主》加具土神

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿の後方 境内社〉出現社

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉八幡社《主》神功皇后,応神天皇,仲哀天皇

・〈境内社〉大年社《主》須佐之男神

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿の向って左後方 境内社〉3社

向って右から

・〈境内社〉皇太神宮社〈・皇太神宮社・豊受神宮社〉

・〈境内社〉針神社《主》金山毘古命,火牟須毘命,天麻弥命

・〈境内社〉赤山神社《主》埴山姫神

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 境内を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

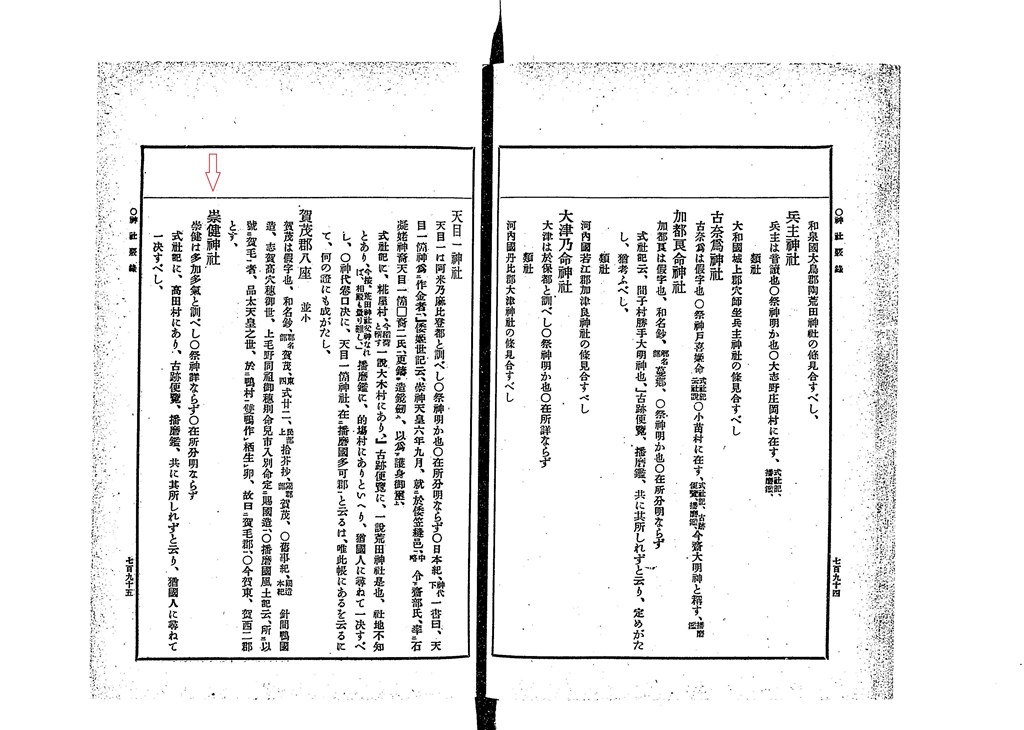

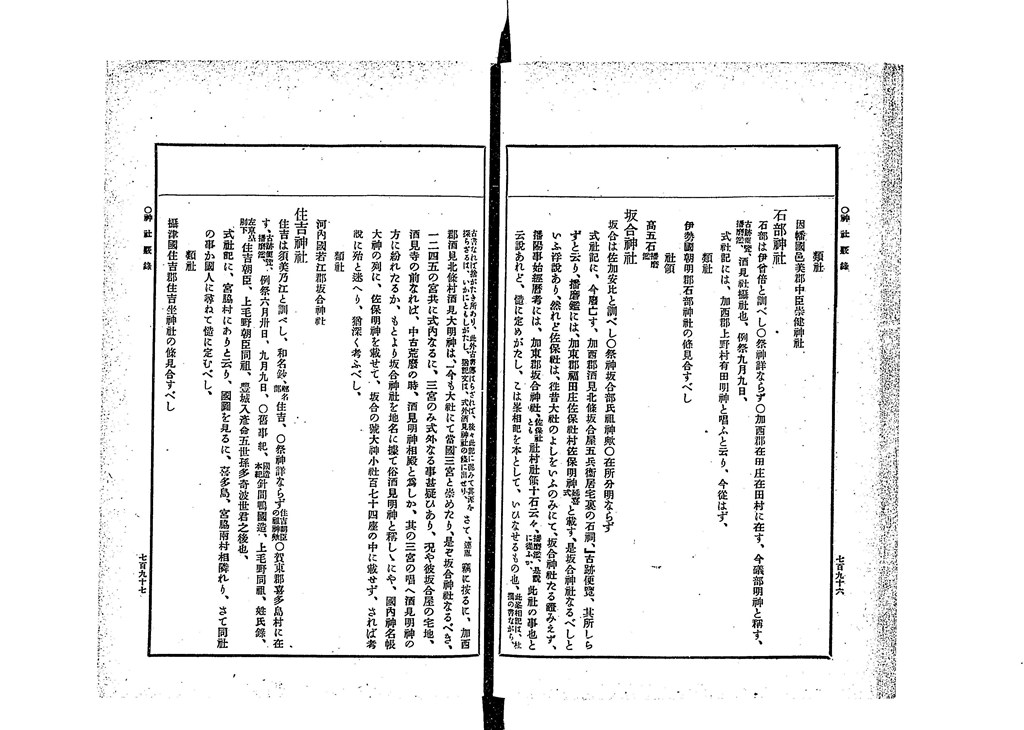

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 崇健神社について 所在は不明であると記しています

説として゛式社記に、高田村にあり゛

【抜粋意訳】

崇健神社

崇健は多加多氣と訓べし

○祭神詳ならず

○在所分明ならず

式社記に、高田村にあり、古跡便覧、播磨鑑、共に其所しれずと云り、猶國人に尋ねて一決すべし、

類社

因幡國 邑美郡 中臣崇健神社

【原文参照】

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

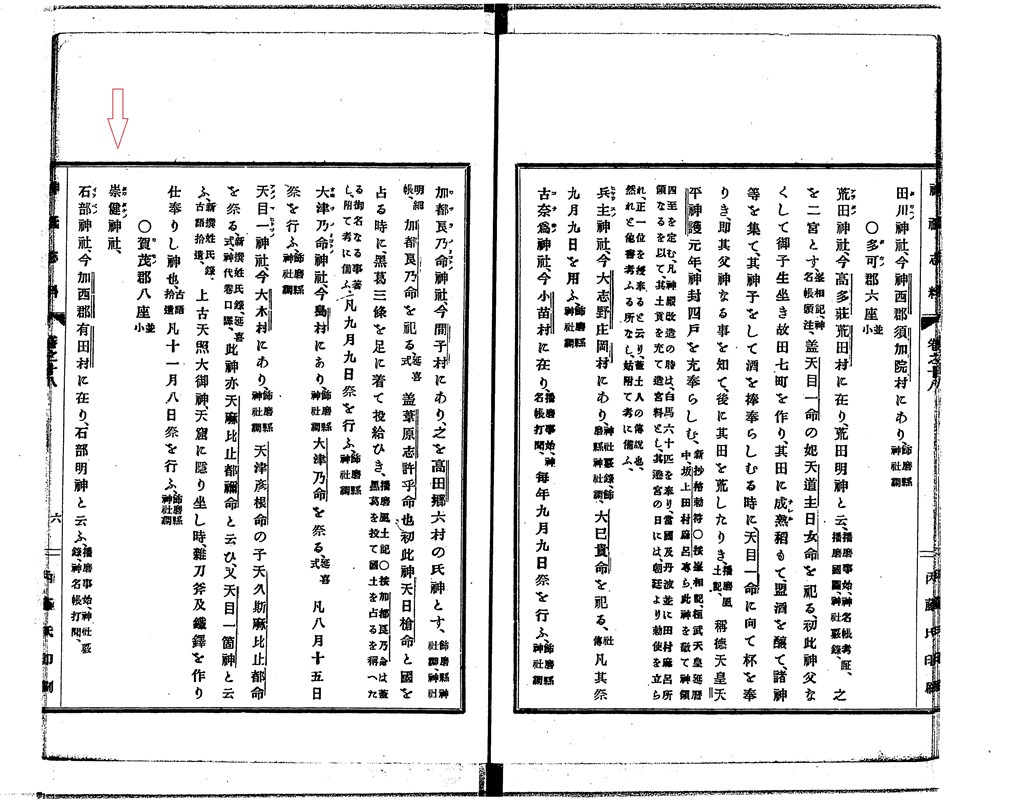

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 崇健神社について 社号のみ

祭神 在所等は未記入です

【抜粋意訳】

崇健(タカタケノ)神社

【原文参照】

Please do not reproduce without prior permission.

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 崇健神社について 所在は記していません

祭神は 因幡國 邑美郡 中臣崇健神社と同神と記しています

【抜粋意訳】

播磨國加茂郡

○加茂郡八座並小崇健神社

祭神 稱 磯崎神社

今按 因幡國 邑美郡 中臣崇健神社あり 因幡志に林木欝茂の地をさして神居と云のみにて 祭神詳ならず 本社と同神なるへけれと今考へき由なし

祭日 十月十八日

社格

所在

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

日吉神社(加西市池上町)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.