船山神社(ふなやまじんじゃ)は 大正4年(1915)現在の東光寺(平群町三里)の東側にあった延喜式内社 大和國 平群郡 舩山神社(ふなやまの かみのやしろ)が 春日神社(安明寺の氏神)の境内地に遷座したものです 又 合祀している船上神社(ふなかみじんじゃ)の御神体とされる「三つの船石〈巨石〉」が矢田丘陵八合目にあります

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

船山神社(Funayama shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

奈良県生駒郡平群町三里字船山475番

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》船山神(ふなやまのかみ)

天兒屋根命(あめのこやねのみこと)

天照大神(あまてらすおほかみ)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

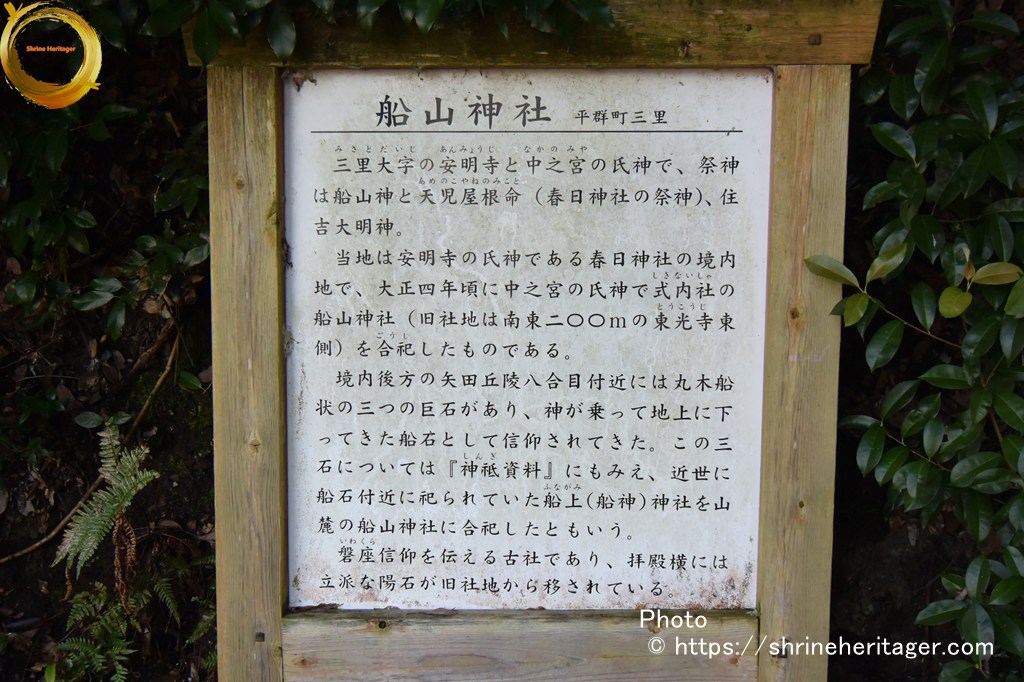

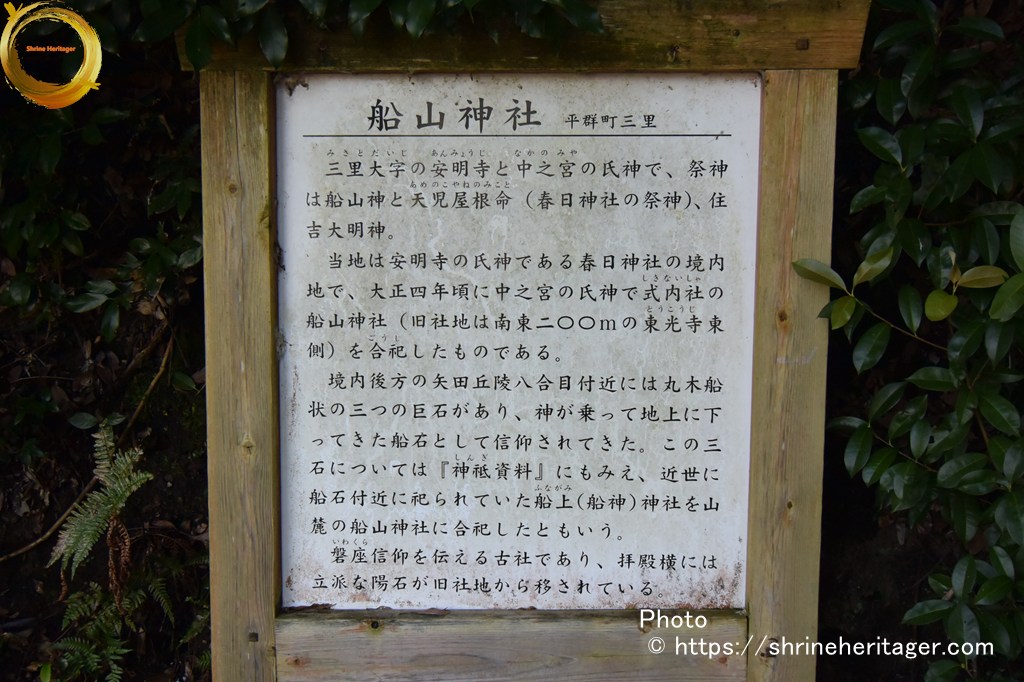

船山神社 平群町三里

三里大字(みさとだいじ)の安明寺(あんみょうじ)と中之宮(なかのみや)の氏神で祭神は船山神と天児屋根命(あめのこやねのみこと)(春日神社の祭神)、住吉大明神。

当地は安明寺の氏神である春日神社の境内地で、大正四年頃に中之宮の氏神で式内社(しきないしゃ)の船山神社(旧社地は南東二〇〇mの東光寺(とうこうじ)東側)を合祀(ごうし)したものである。

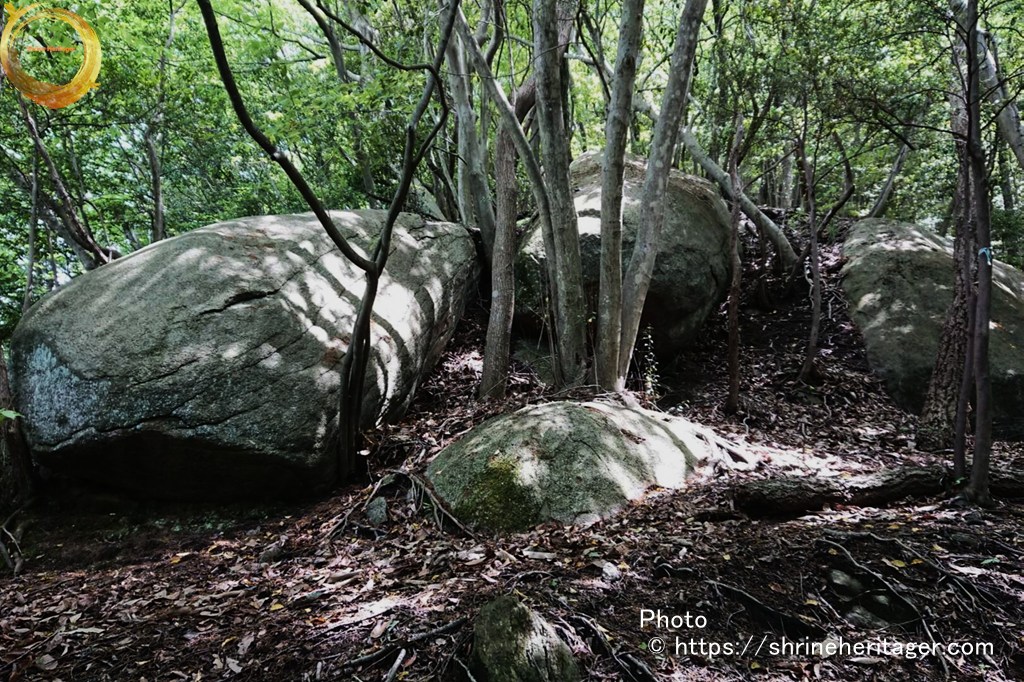

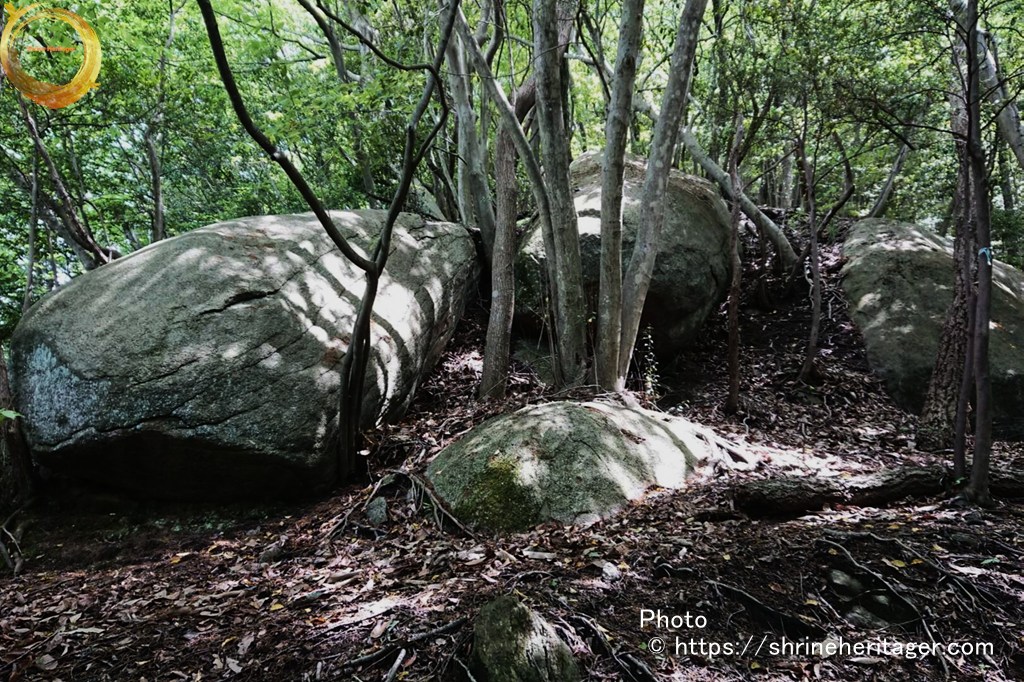

境内後方の矢田丘陵八合目付近には丸木船状の三つの巨石があり、神が乗って地上に下ってきた船石として信仰されてきた。この三石については『神祇(じんぎ)志料』にもみえ、近世に船石付近に祀られていた船上(ふながみ)(船神)神社を山麓の船山神社に合祀したともいう。

磐座(いわくら)信仰を伝える古社であり、拝殿横には立派な陽石が旧社地から移されている。

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

『奈良県史』第五巻 神社、奈良縣史編纂委員会編集 平成元年(1989)に記される内容

【抜粋意訳】

神社解說 生駒郡

船山神社(三里字船山四七五)

安明寺集落のま上、宮山の中腹に鎮座の社を、式内 船山神社にあてられている。

元は山の頂上の二つの鯰石に一つの船石を拝んだ船上神社を 明治初年に、中腹の春日神社に合祀したと伝え、祭神は船山神・天児屋根命である。現在船上神社跡は不明。

『神祇志料』に前述の御神体と伝える鯰石について「山上に三の舟石あり、長さ三丈、其形 舟を覆うに似たり」とある。

【原文】『奈良県史』第五巻 神社、奈良縣史編纂委員会編集 平成元年(1989)

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・船山神社 本殿《主》船山神(ふなやまのかみ)

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿の両脇 2つの合祀社〉

〈本殿 向かって右〉春日社《主》天兒屋根命(あめのこやねのみこと)

〈本殿 向かって左〉大神社《主》天照大神(あまてらすおほかみ)

Please do not reproduce without prior permission.

・本殿覆い屋・拝所・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

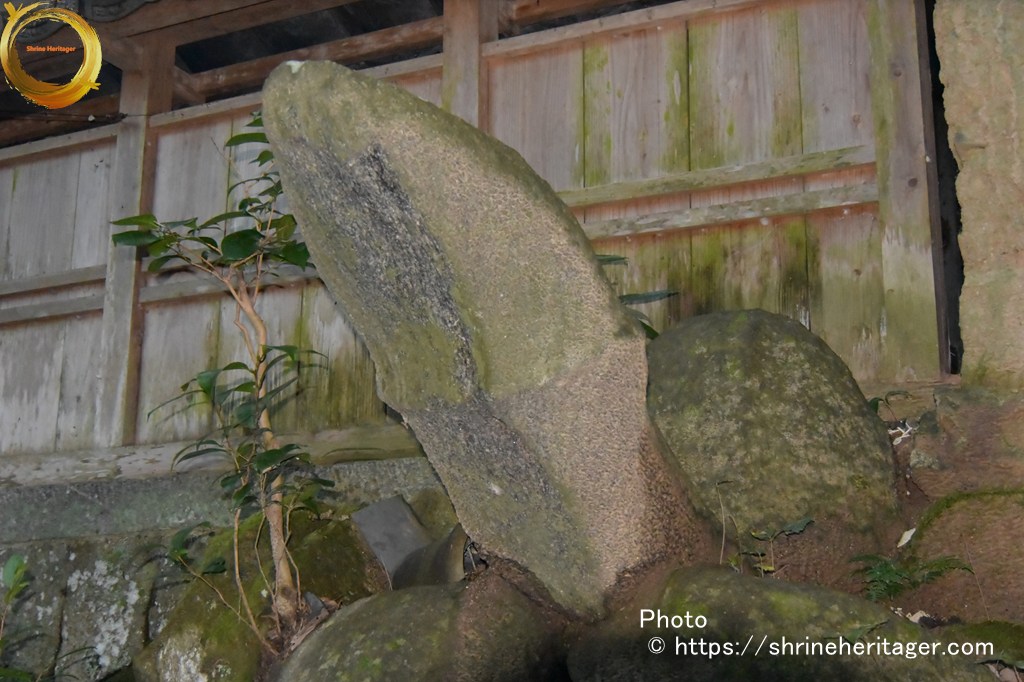

・陽石〈男根状の岩石〉磐座信仰か

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・船石の形 手水の石

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・参道石段

Please do not reproduce without prior permission.

・狛犬〈石段下〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・割拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭の鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・東光寺(平群町三里)〈船山神社の旧鎮座地〉中之宮村の船山神社

Please do not reproduce without prior permission.

「中之宮村の船山神社」とは 現在の東光寺(平群町三里)の東側にあったとされる 船山神社の旧鎮座地〈大正4年(1915)に安明寺村の春日神社の地に遷座〉

・船上神社趾(ふなかみじんじゃ あと)船上神社の旧鎮座地(矢田丘陵の8合目辺り)

船上(ふなかみ)神社は 明治元年(1868)「中之宮村の船山(ふなやま)神社」に合祀されています

Please do not reproduce without prior permission.

・「三つの船石〈巨石〉」〈船上神社(ふなかみじんじゃ)の御神体〉

※船上神社趾の上方向 矢田丘陵(やたきゅうりょう)八合目付近 丸木船の船底のような「三つの船石〈巨石〉」〈船上神社(ふなかみじんじゃ)の御神体〉

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

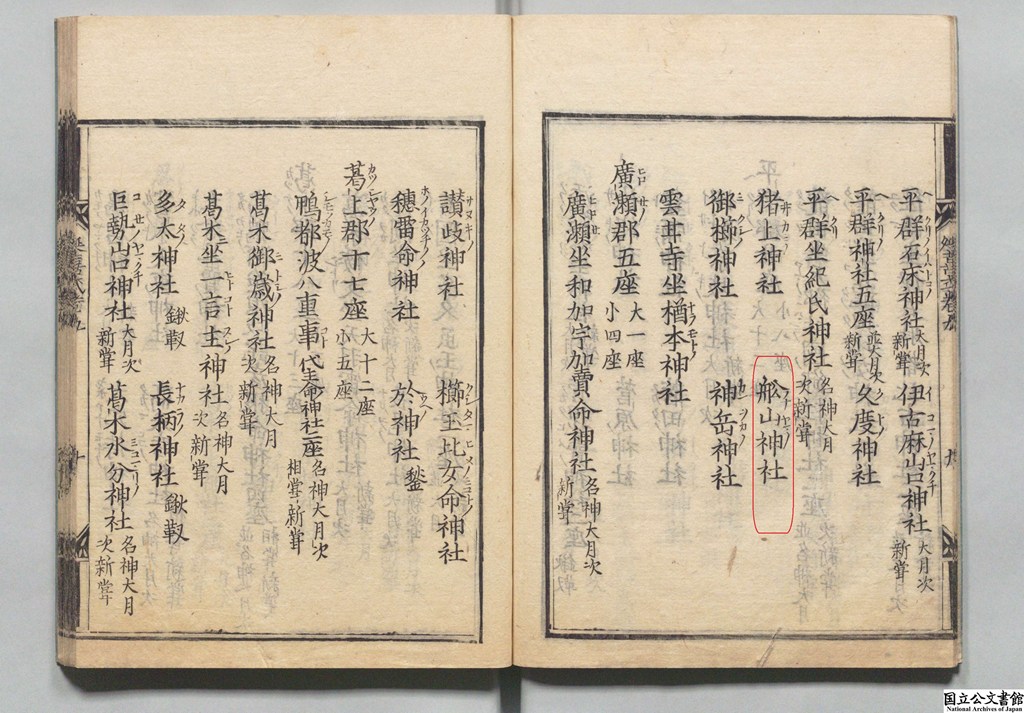

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)畿内 658座…大(預月次新嘗)231(うち預相嘗71)・小427[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)大和國 286座(第128座(月次新嘗・就中31座預り相詳細)・小158座(波官幣))

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)平群郡 20座(大12座・小8座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 舩山神社

[ふ り が な ](ふなやまの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Funayama no kaminoyashiro)

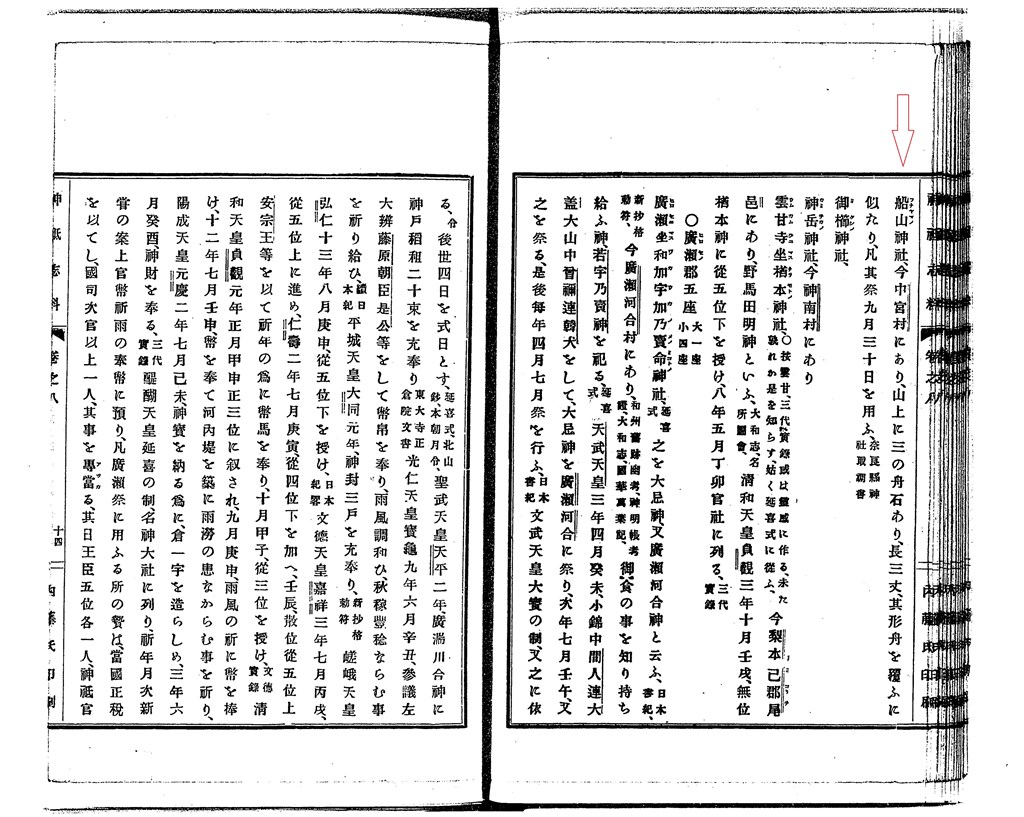

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載の「舩山神社(ふなやまのかみのやしろ)」と記す式内社の論社について

延喜式内社 大和國 平群郡 舩山神社(ふなやまの かみのやしろ)

・船山神社(平群町三里)

・船山神社 旧鎮座地(平群町三里)

延喜式内社 伊勢國 安濃郡 舩山神社(ふなやまの かみのやしろ)

・辰水神社(津市美里町家所)

〈式内社論社の船山神社(津市美里町船山)を合祀〉

・船山神社 古社地(津市美里町船山)

〈辰水神社に合祀された船山神社の旧鎮座地〉

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

近鉄生駒線 平群駅から東へ約900m 徒歩での所要時間15~25分程度

平群谷の東 平群町三里にある矢田丘陵の中腹に鎮座しています

矢田丘陵の西斜面なので 平群谷もあり 位置感覚としては かなりの山の上のような感じになります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社頭の鳥居の辺りは 木々が生い茂っているので 正面に立つまでは 鳥居はわかりません

船山神社(平群町三里)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

社頭の案内には

船山神社の旧鎮座地は 中之宮村〈現在の東光寺(平群町三里)の東側〉にあったが 大正4年(1915)に現在地〈安明寺村の春日神社の地〉に遷座したとあります

つまり この地は 元は春日神社であったらしい

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をしてから鳥居をくぐり抜けて石段を上がると すぐに割拝殿があります

Please do not reproduce without prior permission.

割拝殿には 昭和4年(1929)奉納の絵馬が掲げられています

Please do not reproduce without prior permission.

割拝殿を抜けると 踊り場があり ここから更に上へと石段が続いています

石段の下には狛犬が座しています

Please do not reproduce without prior permission.

石段を上がると 右に 船の形をした石があります

ここに 舟形石があるのかと 色めき立ちました

Please do not reproduce without prior permission.

上がってみると 石で造られた手水鉢が 舟形に造られたものでした

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居をくぐり

拝所にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

拝所は 本殿の覆い屋も兼ねていて 奥に本殿と合祀社が2社 計3社が祀られています

本殿《主》船山神(ふなやまのかみ)

〈本殿 向かって右〉春日社《主》天兒屋根命(あめのこやねのみこと)

〈本殿 向かって左〉大神社《主》天照大神(あまてらすおほかみ)

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして拝所から下がります

Please do not reproduce without prior permission.

石段を下っていると 本殿の右手横に 旧社地から移されたと云う「陽石〈男根状の岩石〉」があります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

平群谷の東側には 船山神社の境内に男性のシンボルである陽石が祀られ

平群谷の西側には 女性のシンボルである陰石を祀る石床神社があります

「船山神社の陽石」と「石床神社の陰石」は 平群谷を挟んで 対をなしているのかも?? しれません

・石床神社 旧社地(平群町越木塚)の記事を参照ください

〈旧鎮座地〉石床神社は 大正13年(1924)旧社地より 現在地に遷座しました

境内を戻り 鳥居を抜けます

Please do not reproduce without prior permission.

船山神社(ふなやまじんじゃ)の旧鎮座地 ⇒ 船上神社趾(ふなかみじんじゃ あと)⇒三つの船石〈巨石〉〈船上神社(ふなかみじんじゃ)の御神体〉

三ヶ所へと向かいます

船山神社の旧鎮座地は 中之宮村〈現在の東光寺(平群町三里)の東側〉にあったと云われますので まずは 一旦 矢田丘陵の中腹から下ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

船山神社(ふなやまじんじゃ)の旧鎮座地 東光寺(平群町三里)に着きました

Please do not reproduce without prior permission.

参拝は2016年11月でした

東光寺の向って右手から獣除けの柵を開閉して 田畦から竹藪を上がると溜池があり

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

何となく 人が歩いたような感じの所があり 尾根筋へと上ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

再び 竹藪となり とにかく上に上がり 尾根筋道を登る

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

船上神社の旧鎮座地〈船上神社趾(ふなかみじんじゃ あと)〉

細長い平坦部があって 礎石? 鳥居の台座?のようなものがあり

ここが船上神社の旧鎮座地〈船上神社趾(ふなかみじんじゃ あと)〉だと想われます

Please do not reproduce without prior permission.

三つの船石〈巨石〉〈船上神社(ふなかみじんじゃ)の御神体〉

そこから さらに東へ 急な尾根の崖面に 丸木船の船底のような巨石 クジラのような巨石

Please do not reproduce without prior permission.

丸木船の船底のような三つの船石〈巨石〉〈船上神社(ふなかみじんじゃ)の御神体〉

※船上神社趾の上方向 矢田丘陵(やたきゅうりょう)八合目付近

Please do not reproduce without prior permission.

山を下ります むしろ行きより大変でした

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

東光寺の脇迄 戻った時には一安心でした

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

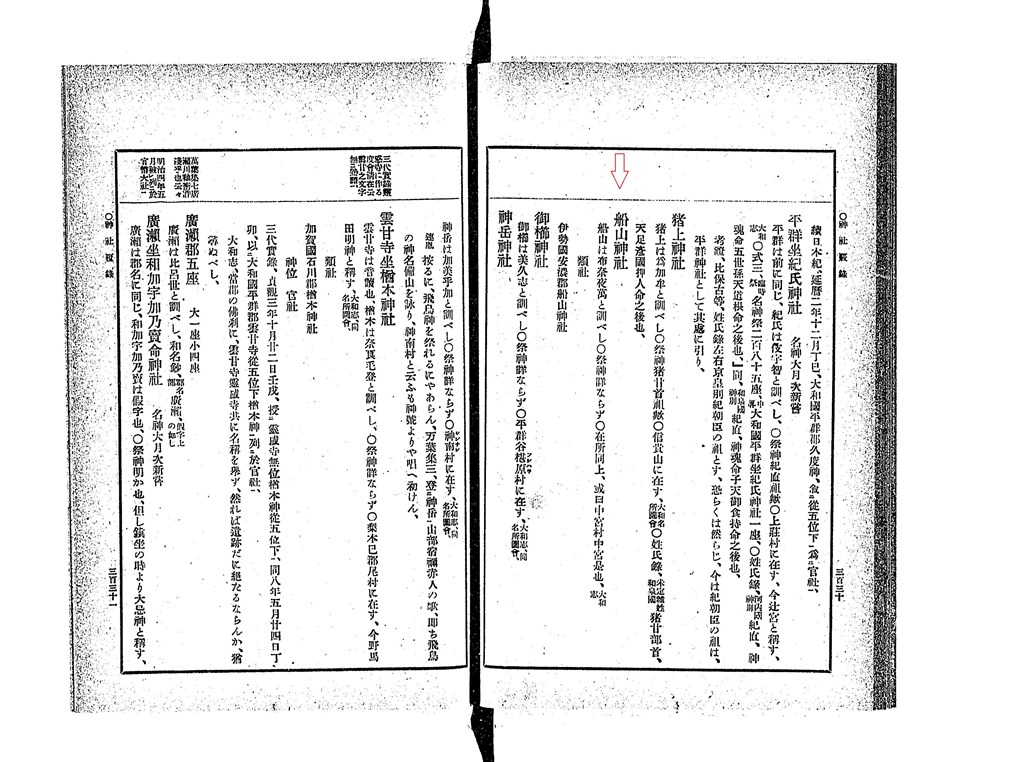

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 船山神社について 所在は゛在所同上、或曰 中宮村中宮是也゛と記しています

※中宮村という地名は現在はありませんが

「中之宮村の船山神社」とは 現在の東光寺(平群町三里)の東側にあったとされる 船山神社の旧鎮座地〈大正4年に安明寺村の春日神社の地に遷座〉

【抜粋意訳】

船山神社

船山は布奈夜萬と訓べし

〇祭神詳ならず

○在所同上、或曰 中宮村中宮是也、〔大和志〕

類社

伊勢國 安濃郡 船山神社

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

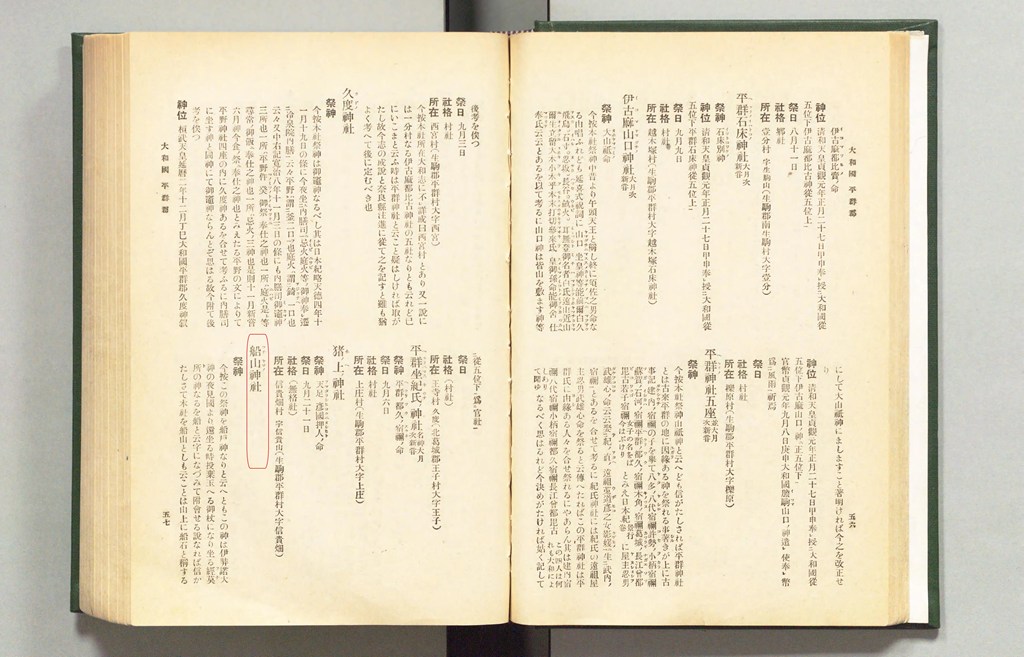

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 船山神社について 所在は゛今 中宮村にあり゛と記しています

※中宮村という地名は現在はありませんが

「中之宮村の船山神社」とは 現在の東光寺(平群町三里)の東側にあったとされる 船山神社の旧鎮座地〈大正4年に安明寺村の春日神社の地に遷座〉

又 三つの船石〈巨石〉〈船上神社(ふなかみじんじゃ)の御神体〉について 記しています

【抜粋意訳】

船山(フナヤマノ)神社、

今 中宮村にあり、山上に三の舟石あり、長三丈、其形舟を覆ふに似たり、

凡 其祭九月三十日を用ふ、〔奈良縣神社取調書〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第8,9巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815494

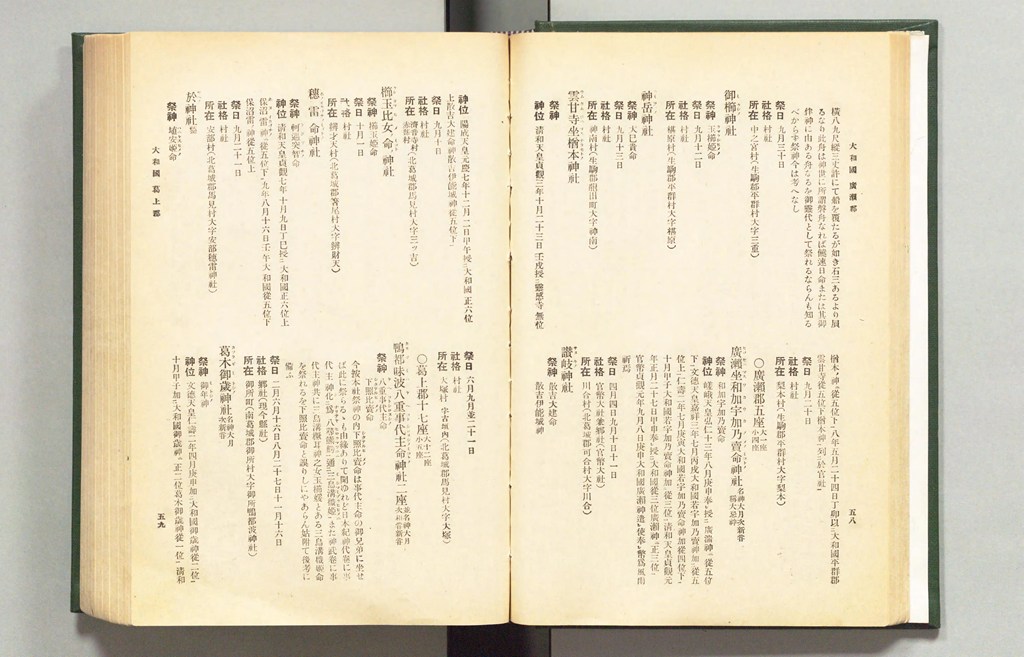

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 船山神社について 所在は゛中之宮村 (生駒郡平群村大字三重)゛と記しています

※中宮村という地名は現在はありませんが

「中之宮村の船山神社」とは 現在の東光寺(平群町三里)の東側にあったとされる 船山神社の旧鎮座地〈大正4年に安明寺村の春日神社の地に遷座〉

又 三つの船石〈巨石〉〈船上神社(ふなかみじんじゃ)の御神体〉について 記しています

【抜粋意訳】

船山(フナヤマノ)神社

祭神

今按 この祭神を船戶神なりと云へとも この神は伊弉諾大神の夜見國より還坐る時 投棄玉へる御杖になり坐る經莫所(フナト)の神なるを船と云字になづみて附會せる説なれば信がたし

さて 本社を船山としも云ことは 山上に船石と稱する橫八九尺縱三丈許にて船を覆たるが如き石 三あるより屓るなり 此舟は 神世に所謂 磐舟なれば 饒速日命または其の御伴神に由ある舟なるを御靈代として祭れるならんも知るべからず 祭神今は考へなし

祭日 九月三十日

社格 村社所在 中之宮村 (生駒郡平群村大字三重)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

船山神社(平群町三里)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.