-

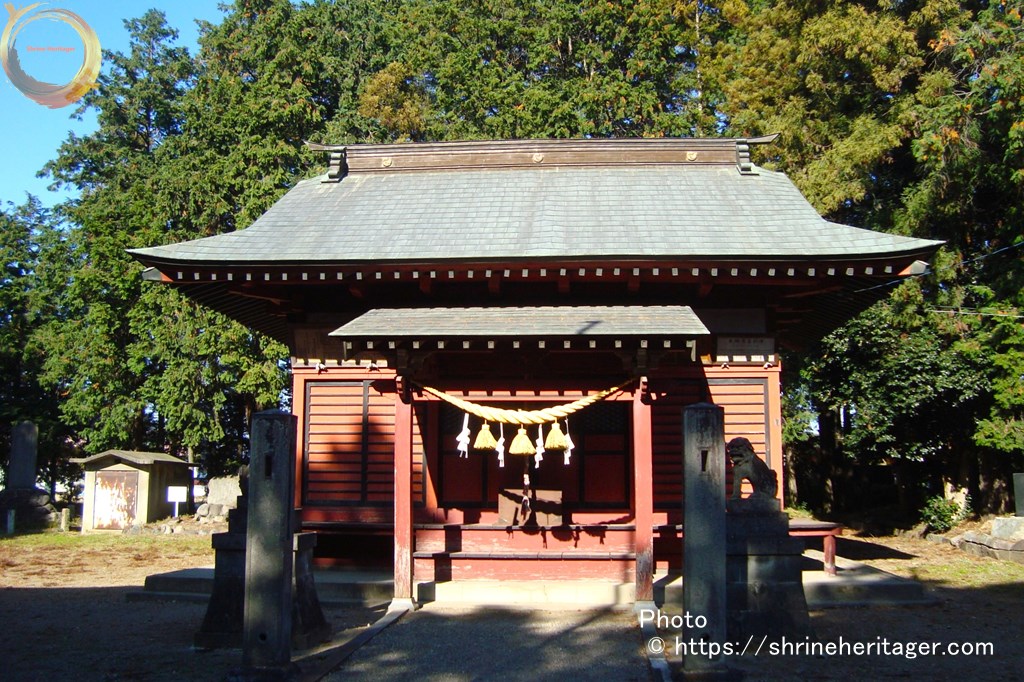

服織田神社(牧之原市静波)〈『延喜式』服織田神社〉

服織田神社(はとりだじんじゃ)は 社伝には゛景行天皇の七年に勧請された゛とあり 鎮座地は 往古は服織田村と言われたが柏原町と改められたと宝暦八年の検地帳に記載されています 『延喜式神名帳(927 AD.)』所載の式内社 遠江國 蓁原郡 服織田神社(はとりたの かみのやしろ)の論社です

-

服織神社(浜松市東区豊町)〈『延喜式』服織神社〉

服織神社(はたおりじんじゃ)は 古くは 天竜川沿いのこの辺には〈織物に関係した職人が集団〉服部(はとりべ)が住んでいたと伝わる 元明天皇の和銅元年(708)出雲国から 神様をお迎えして造られたのが創建と伝わる 延喜式内社 遠江國 長上郡 服織神社(はとりの かみのやしろ)とされます

-

服織神社(河芸町久知野)

服織神社(はとりじんじゃ)は 往古は当地の南西 社宮地というところにあり、当地方 服部郷の信奉の社であったと云い 式内社の当時は「羽織社」と称えていたことが石碑にみえ 付近に衣手谷(きぬてだに)服反田(はだんだ)社宮神(しゃぐじん)などの地名が残っており その信仰は今の社にも受け継がれ「扇神」「扇さん」「オオギリさん」と慕われています

-

服織神社(鈴鹿市御薗町)

服織神社(はとりじんじゃ)は 江戸時代には 八幡社あるいは神明の社と称され近郷の崇敬を集めていた 社伝には 延喜式内社で 元は神明の社と称し また服織神社と申し伝へて来たと伝わります 式内社 伊勢國 奄芸郡 服織神社(はとりの かみのやしろ)の論社となっています

-

酒井神社(鈴鹿市徳居町)

酒井神社(さかいじんじゃ)は ゛社伝によれば 当社の瑞籬の麓の井戸を眞井(まない)と称し 古来より旱魃の時 当社へ祈請し雨を乞うときは 神応著しく忽ち霊験を賜う゛とあります 明治36年(1903)以前は「宇気比神社」と呼称されていて それ以後 酒井神社と称しています 延喜式内社 伊勢國 奄芸郡 酒井神社(さかゐの かみのやしろ)の論社です

-

酒井神社(鈴鹿市郡山町)

酒井神社(さかいじんじゃ)は 社伝は天智天皇10年(671)の創祀という 又 稻生三社大明神に日参していた信任長者と云う人に神託があり 郡山に稻生新宮を造立しました これが郡山大明神と伝わる 延喜式内社 伊勢國 奄芸郡 酒井神社(さかゐの かみのやしろ)の論社です その他に 境内には゛服織神社御旧跡〈延喜式内社 伊勢國 奄藝郡 服織神社の旧跡とも〉゛があります

-

夜夫多神社(鈴鹿市甲斐町)

夜夫多神社(やぶたじんじゃ)は 『延喜式神名帳(927年12月編纂)』に所載の式内社 伊勢國(いせのくに)河曲郡(かわのこおり)夜夫多神社(やふたの かみのやしろ)とされます 祈年祭(御鍬)~田打ち(馬の砂かけ)は 境内に約2トンの砂を運び入れ そこを水田に見立てて 昔ながらの田起こしから田植えまでを再現されます

-

陽夫多神社(伊賀市馬場)

陽夫多神社(やぶたじんじゃ)は 第28代 宣化天皇三年(538)国中に疫病が流行したので屏息祈願のため伊賀国造 多賀連が創建したと伝 以来病気平癒の御霊験あらたかなるをもって藩主の崇敬厚く屡々寄進あり 又一般崇敬者の参拝多しと社記にあり 延喜式内社 伊賀国 阿拝郡 陽夫多神社(やふたの かみのやしろ)とされます

-

榛名社 跡地(箕郷町西明屋)〈旧登山道東口の里宮 or 旧鎭座地 跡地〉

榛名社 跡地(はるなしゃ あとち)は 箕輪城の南東部に出城〈砦〉があった場所 ゛椿山(つばきやま)゛に榛名社or椿名社が祀られていました 箕輪城の南東に突き出た尾根上の前方後円墳(椿山古墳)を利用した椿山の砦の跡地です ここは 古は榛名山への旧登山道東口にあたり 榛名神社の里宮とも式内社 椿名神社(つばきなのかみのやしろ)の旧鎭座地 跡地とも伝わっています

-

諏訪神社(高崎市箕郷町東明屋)

諏訪神社(すわじんじゃ)は 創建年代は不詳ですが 永禄9年(1566)武田信玄が箕輪城を落城させ その後 戦難を免れるために 武田氏の守護神 諏訪神社が勧請されたと伝わります 太平洋戦争後には〈貞観16年(874)創建〉石上神社(村内北に鎮座)と 式内社 椿名神社の里宮とも元宮とも云われる榛名社〈満行宮〉(椿山鎮座)を合祀しています

-

椿名神社(高崎市倉渕町権田)

椿名神社(つばきなじんじゃ)は 口碑には 第2代 綏靖天皇 御宇(BC581~549)宇摩志摩遅命の御子 元湯彦命が 東国平定の時 行前(ゆくまえ)に社を建て 所持していた石剣・石玉を神体として祀ったことが創建 天正の頃(1573~1592)兵火により焼失 文禄年間 (1593〜96)当地に遷座しました 延喜式内社 椿名神社〈つばきなの かみのやしろ〉であると伝わります

-

榛名神社(高崎市榛名山町)

榛名神社(はるなじんじゃ)は 第2代 綏靖天皇〈即位 BC584~582年頃〉の御代 饒速日命の御子 可美真手命 父子が山中に神籬を立て天神地祇を祀ったのが始まりと云う 第31代 用明天皇 元年(586)に祭祀の場が創建と伝わります 式内社 椿名神社(はるなの かみのやしろ)〈つばきなのかみのやしろ〉であるとされ 社号の゛榛名゛と゛椿名゛の文字の違いについても諸説があります

-

甲波宿禰神社(渋川市行幸田)

甲波宿禰神社(かわすくねじんじゃ)は 神社所有の古書写に元和8年(1622)「川島村 甲波宿禰神社を湯上村に神定仕候 村中氏神や」の文章があり この時の分社ともされ 一方で 山吹日記〈天明6年(1786)〉には゛湯の上(行幸田)の左の方いと蔭高く古にし森あるは甲波宿禰の社と開ゆ云々式外のふるき社にやおはすらん゛とあり 平安時代からの式外社とも記されています

-

武内神社(渋川市祖母島)

武内神社(たけうちじんじゃ)は 式内社 甲波宿禰神社(かはすくねの かみのやしろ)の論社です 吾妻川沿いには 北面を吾妻川・南面を険しい山・東西の集落間を分断する「峡谷」を境界とした「島」状の3つの「島」と名が付く集落〈・箱島・祖母島・川島〉があり それぞれに論社が鎮座〈海神や川神を祀る神社は 三社構成が多いとする説〉その中央が祖母島(うばじま)です

-

甲波宿禰神社(東吾妻町箱島)

甲波宿禰神社(かわすくねじんじゃ)は 宝亀二年(七七一年)延喜式上野十二社の一つ川島の甲波宿祢神社(かはすくねの かみのやしろ)が創建されましたが 本社はそれより後 延暦四年(七八五年)早良親王の謀反に組したためこの地に流されたという小野金善が川島鎮座の甲波宿祢神社から勧請したといわれます

-

甲波宿禰神社 古社地(渋川市川島)

甲波宿禰神社 古社地(かわすくねじんじゃ こしゃち)は 口傅に゛創立は不詳なれども宝亀二年(771)九月二十九日なり゛と云ひ傅へられます 天明3年(1783)浅間山噴火による泥流に社殿が流出し 同5年9月現社地 渋川市川島再建された延喜式内社 上野国 群馬郡 甲波宿禰神社(かはすくねの かみのやしろ)の旧鎮座地です

-

甲波宿彌神社(渋川市川島)

甲波宿彌神社(かわすくねじんじゃ)は 六国史〈『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』〉に所載のある古社で 口傅に゛創立は不詳なれども宝亀二年(771)九月二十九日なり゛と云ひ傅へられ 延喜式内社 上野国 群馬郡 甲波宿禰神社(かはすくねの かみのやしろ)の論社です 天明3年(1783)浅間山噴火による泥流により被災 字舞台から現在地へ遷座再建されました

-

若伊香保神社(渋川市有馬)

若伊香保神社(わかいかほじんじゃ)は 渋川市有馬に鎮座する 豪族 有馬氏(阿利真公)によって奉斎された゛いかつほの神゛式内社 伊香保神社(いかほの かみのやしろ)が 三宮神社に遷座する以前に鎮座していた所とされ その社地跡に祀られたのが 国史見在社〈式外社〉゛若伊賀保神社゛だとされています

-

三宮神社(吉岡町大久保)〈伊賀保大明神 里宮〉

三宮神社(さんのみやじんじゃ)は 怒ツ穂(イカホ)と呼ばれた゛榛名山゛〈古墳時代後期の6世紀代に2回の大きな噴火〉を恐ろしい怒りの山 ゛いかつほの神゛として恐れあがめ信仰し 天平勝宝2年(750)伊賀保大明神 里宮として勧請したと社伝にあります ゛伊香保神社゛は 現在の伊香保温泉の地に遷座する以前は 里宮の三宮神社が祭祀中心地であったとされます

-

伊香保神社(渋川市伊香保町)伊香保温泉の湯元近く石段街を登りつめた場所に鎮座

伊香保神社(いかほじんじゃ)は 元来は゛いかつほの神゛〈榛名山と地域の活火山の山々〉を信仰する山岳信仰であったとされます 社伝によれば 天長2年(825)創建され 平安期以降に伊香保温泉街へ遷座し 温泉の守護神となったと伝わります 『延喜式神名帳』(927年12月編纂)所載の名神大社 伊加保神社(いかほの かみのやしろ)です