-

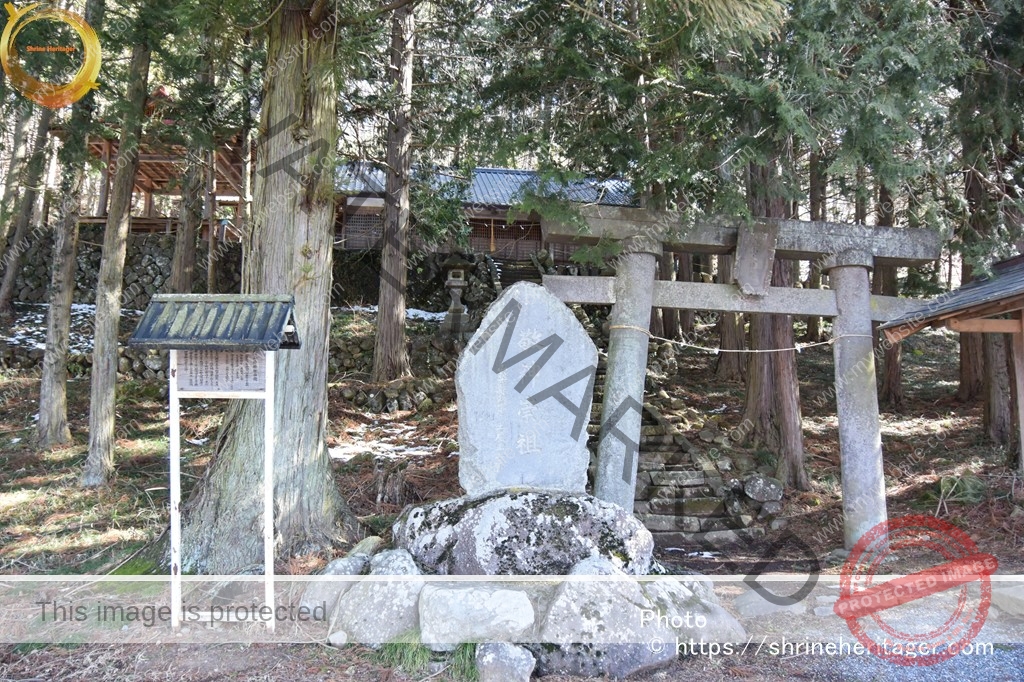

熱那神社(北杜市高根町村山西割)〈『延喜式』神部神社〉

熱那神社(あつなじんじゃ)は 社伝には 創立の年代は不詳であるが その昔 日本武尊の神徳を尊崇し 地主神として社に奉祀し 石剣を奉安し神体とした 古来 神部神社 又は 熱那神総社と称し 近傍九ヶ村の総称 熱那ノ庄の総社なることは明白であると伝わる 延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)とされます

-

神部神社(甲州市塩山上萩原)〈『延喜式』神部神社〉

神部神社(かんべじんじゃ)は 貞観二年(860)の創建とされ 古くから岩間を湯山に作る霊泉があり 温泉湧出の霊験から岩間明神とも湯山明神とも称されたと伝わります 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)の論社です 往古は 当地は 神戸神社の鎮座により神戸荘と云われたそうです

-

白山神社(北杜市明野町上神取)〈『延喜式』神部神社〉

白山神社(はくさんじんじゃ)は 社記に延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)と云う 第二十三代顕宗天皇の御宇(485~487年)の勧請 天文十一年(1542)火災となり現在地に遷座と伝へられます 明治四十年(1907)三月勅令を奉り 白山神社に諏訪神社 伊勢神明社を合祀されました

-

神部神社(南アルプス市下宮地)〈『延喜式』神部神社〉

神部神社(かんべじんじゃ)は 垂仁天皇の御代 大和の三輪神社から大物主神を勧請し「三輪明神」とも云う 上古 甲府盆地は湖水で 社前迄湖であった 例祭の゛舟引祭゛は 大和から奉遷の時 船にて此地に渡った遷座の状況を神事として伝えていると云う 延喜式内社 甲斐國 巨麻郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)の論社です

-

賀茂春日神社(笛吹市春日居町加茂)〈『延喜式』神部神社〉

賀茂春日神社(かもかすがじんじゃ)は 賀茂社〈欽明天皇の御代(540)〉春日社〈文武天皇(698)〉が並んで祭祀されていたが 天正十年に社殿が兵火に罹り神寶古文書等が焼失 天正十四年(1517)洪水で両社共に流失し 相殿として合併されたと云う 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)の論社です

-

神部神社(山梨市上神内川)〈『延喜式』神部神社〉

神部神社(かんべじんじゃ)は 社記によれば 景行天皇43年 甲斐国造 塩海足尼勅を蒙り 近江国 比叡山より分霊し 神日吉と云ふをもって゛神部゛これによって神部神社と称し 国郡鎮護の社とされ 江戸時代には゛山王権現゛と称されました 延喜式内社 甲斐國 山梨郡 神部神社(かむへの かみのやしろ)の論社です

-

魚見神社(松阪市魚見町)〈『延喜式』魚海神社 二座〉

魚見神社(うおみじんじゃ)は 『倭姫世記』によれば 倭姫命が天照大神を奉じ櫛田社を定めて 御船に乗り 櫛田川の河口に至った時 魚が自然に集り御船に飛びこんできたのを見て喜ばれので その所に魚見社を定められたと云う 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 魚海神社二座(いをうみの かみのやしろ ふたくら)とされます

-

魚吹八幡神社(姫路市網干区宮内)〈『延喜式』中臣印達神社(名神大)〉

魚吹八幡神社(うすきはちまんじんじゃ)は 神功皇后摂政三年(202)三韓征伐の往路 御舩で宇須伎津に御滞泊の際 皇后神託を受けて 小社を建立し敷嶋宮と号したのが起源 後に仁徳天皇七年 天皇霊夢を御覧になり創建されたと云う 延喜式内社 播磨国 揖保郡 中臣印達神社(名神大)(なかとみいんたちの かみのやしろ)の論社です

-

山戸春日神社(姫路市勝原区山戸)〈『延喜式』阿波庭神社〉

山戸春日神社(やまと かすがじんじゃ)は 神功皇后が三韓征伐の帰路に 麛坂王・忍熊王の二王の謀反に遭い この地に上陸され兵を募り軍備を整えられたと云う 往古は海浜の一部落で前方白波を堪うるを以て社号「阿波庭神社」と称したあり 延喜式内社 播磨国 揖保郡 阿波庭神社(あはての かみのやしろ)の論社です

-

林田八幡神社(姫路市林田町) 〈『延喜式』中臣印達神社(名神大)〉

林田八幡神社(はやしだはちまんじんじゃ)は 社伝には 寛平5年(893)五月 国土安穏と子孫繁栄の為 山城国 石清水八幡宮の分霊を勧請し創建と伝わり 旧 八幡宮境内には古くから 延喜式内社 播磨国 揖保郡 中臣印達神社(名神大)(なかとみいんたちの かみのやしろ)があったが 頽廃し 八幡宮に合祀されたと云う

-

中臣印達神社(たつの市揖保町中臣) 〈『延喜式』名神大神 中臣印達神社〉

中臣印達神社(なかとみ いだてじんじゃ)は 宝亀元年(770)創立と伝へ 延喜式内社 播磨国 揖保郡 中臣印達神社(名神大)(なかとみいんたちの かみのやしろ)とされ 又 式内社 阿波遅神社(あはちの かみのやしろ)を合祀します 更に鎮座地(中臣山)は『播磨国風土記』揖保郡「粒丘(いひほのをか)」に比定されます

-

堅眞音神社(和歌山市神前)〈『三代實録』堅眞神『延喜式』堅眞神社〉

堅眞音神社(かたまおとじんじゃ)は 延喜式内社 紀伊國 名草郡 堅眞神社(かたまの かみのやしろ)とされる由緒ある古社です 天正の兵乱に荒廃して廃絶し 慶安三年(1650)石祠を建て再建 明治6年(1873)村社列格 明治40年(1907)鳴神社境内に遷座〔堅真音神社と合祀〕しましたが 近年この地にも再興されたものです

-

逆松社(和歌山市鳴神)〈延喜式内社 香都智神社の旧鎮座地〉

逆松社(さかさまつのやしろ)は 延喜式内社 紀伊國 名草郡 香都知神社(かつちの かみのやしろ)の旧鎮座地で 坂松明神と呼ばれていました 天正の兵乱に荒廃して廃絶しましたが 慶安三年(1650)石祠を建て 明治6年(1873)村社列格し 明治40年(1907)鳴神社境内に遷座〔堅真音神社と合祀〕されて現在に至ります

-

鳴神社(和歌山市鳴神)〈『三代実録』鳴神『延喜式』鳴神社〉

鳴神社(なるじんじゃ)は 古代 紀伊湊を開拓した紀伊忌部氏により創建された 延喜式内社 紀伊國 名草郡 鳴神社(名神大月次相嘗新嘗)(なるの かみのやしろ)とされます 又 境内には 二つの式内社〈香都知神社(かつちの かみのやしろ)・堅眞神社(かたまの かみのやしろ)〉の論社が境内社として祀られています

-

川内多々奴比神社(丹波篠山市下板井)〈延喜式内社〉

川内多々奴比神社(かわうちたたぬひじんじゃ)は 社伝に第10代 崇神天皇の御代 四道将軍 丹波道主命が創建と伝え 別説には 社名の多々奴比(たたぬひ)は楯縫(たてぬい)の訛りで『延喜式』にある神楯を奉仕する斎部の楯縫氏の事 楯縫氏が祖神 彦狭知命を川内郷に祀ったので 川内多多奴比神社と伝わります

-

由豆佐賣神社(鶴岡市湯田川)〈『三代實録』由豆佐乃賣神『延喜式』由豆佐賣神社〉

由豆佐賣神社(ゆずさめじんじゃ)は 『三代實録』仁和元年(885)11月21日条に由豆佐乃賣神を篤く奉るように勅命が下され 『延喜式927 AD.』には式内社 出羽國 田川郡 由豆佐賣神社(ゆつさひめの かみのやしろ)と記載のある由緒ある古社です 和銅5年(712年)開湯 湯田川温泉の鎮護の神社として崇拝されてきました

-

天地神社(田方郡函南町平井)〈『延喜式』阿米都瀬氣多知命神社の論社〉

天地神社(てんちじんじゃ)は 延喜六年(906)創建 棟札に平安時代前半 伊豆山大権現から遷したとあり 稲作の豊作を願い 天(天候)地(土 地方)の恵みを祈願し 天地大明神と称したが 天地神社と改称(明治六年) 延喜式内社 伊豆國 田方郡 阿米都瀬氣多知命神社(あめつせのけたちのみことの かみのやしろ)の論社です

-

気多神社(沼津市内浦三津)〈『延喜式』阿米都瀬氣多知命神社・井田神社の論社〉

気多神社(きたじんじゃ)は 社記によれば 貞観元年(859)に当地に鎮座したと云い 祭神は意氣長多羅司姫命(おきながたらしひめのみこと)〈神功皇后〉とされます 二つの式内社〈阿米都瀬氣多知命神社(あめつせのけたちのみことの かみのやしろ)・井田神社(ゐたの かみのやしろ)〉の論社となっています

-

井田神社(沼津市井田)〈『延喜式』井田神社・『伊豆國神階帳』ゐたの明神〉

井田神社(いだじんじゃ)は その歴史は古く 慶長12年(1607)の上梁文には゛井田荘七箇村鎮守 井田明神゛とあり 『伊豆國神階帳(康永2年(1343)』には゛従四位上 ゐたの明神゛ さらに『延喜式927 AD.』には 延喜式内社 伊豆國 那賀郡 井田神社(ゐたの かみのやしろ)と所載される由緒を持ちます

-

井田神社(豊岡市日高町鶴岡字城山)〈延喜式内社〉

井田神社(いだじんじゃ)は 創建は不祥ですが 元々は倉稲魂命を祀っており 嘉祥元年(848)悪疫流行の際 山城国 石清水八幡宮より誉田別命・気長足姫命の二柱を勧請したと伝わる 延喜式内社 但馬國 氣多郡 井田神社(ゐたの かみのやしろ)です 中世には下津谷伯耆守の居城〔伊福城〕があり 伊福部氏と関係があるのでしょうか