阿伎留神社(あきるじんじゃ)は 『日本三代實録』畔切神(あきるのかみ)『延喜式』には 武蔵國 多磨郡 阿伎留神社(あきる の かみのやしろ)と記された古社です 天慶3年(940)鎮守府将軍 藤原秀郷が平将門征討に際し戦勝を祈願 山城国の大原野明神(京春日)を勧請したと伝わり 鎌倉以降も武将の信仰が篤かった神社です

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

阿伎留神社(Akiru shrine)

【通称名(Common name)】

・松原さま(まつばらさま)

【鎮座地 (Location) 】

東京都あきる野市五日市1081

〈旧住所 西多摩郡五日市町大字松原ヶ谷戸1081〉

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》大物主神(おおものぬしのかみ)

《配》味耜高彦根神(あじすきたかひこねのかみ)

建夷鳥神(たけひなとりかみ)

天児屋根命(あめのこやねのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

延喜式内 阿伎留神社 由緒略誌

(一)御祭神

大物主神 味耜高彦根神 建夷鳥神 天児屋根命

(二)社名

阿伎留 畔切 秋留と三様に書くが 皆「あきる」と読む 正式には延喜式に載るとおり阿伎留神社である

また鎮座地により松原大明神とも称し 江戸時代中期 一時 春日大明神と呼ばれた 通称は松原さまである。(三)由緒

創立起源不詳

延喜式では武蔵國多摩郡八座の筆頭にあげられている また三代実録 元慶八年秋七月十五日の条には武蔵國正五位下勲六等 畔切神に従四位下を授けた旨が記載されている

いずれにしても武蔵國内著名の古社で 朝野の崇敬篤く 以降も定時の奉幣加階が行われたまた武将の信仰も広く 藤原秀郷は平将門征討に際し戦勝祈願し 鎌倉時代以降も源頼朝 足利尊氏 後北条氏もそれぞれ社領を寄進した

徳川家康は江戸入府の翌年天正十九年十一月 武蔵國多西郡秋留郷松原の内で十石の土地を寄進し 以後代々の将軍はこの先例に従って その朱印十二通を現存している

明治以降 神社制度の確立に伴い いち早く郷社に列格し 更に明治四十年五月 神饌幣帛料供進神社に指定された 戦後 昭和二十九年四月 宗教法人となった

社殿は天保元年(1830)の五日市大火に類焼し 本殿 拝殿 付属殿舎 尽く消失した

そこで幕府に請うて 江戸府中 武蔵一国の勧化許可を受け 資金資材の準備を進めたが建設までには至らず 明治二十一年(1888)十一月 漸く現本殿 拝殿の再建が成った(四)末社

〔大鳥神社 若電神社 熊野神社〕を合祭する

〔菅原神社 小川神社 占方神社 倭建命神社〕を合祭する。

〔日枝神社 伊多弓神社 松尾神社 平野神社 庭津日神社 国造社〕を合祭する

〔稲荷神社 松原稲荷神社 白光稲荷神社 稲穂稲荷神社 琴平神社〕境外末社 入野峰山頂に祀る

〔熊野神社〕境外末社 中入野熊野山に祀る右のうち若電神社と伊多弓神社は三代実録に載る古社である

(五)祭日

一月一日(元旦祭) 一月十五(古札焼納祭) 節分の日(節分祭)

二月初午日(初午祭)二月二十二日(祈年祭) 四月十日(山王祭)

五月五日(琴平祭、熊野祭)六月三十日(水無月大祓)九月二十八日(例大祭)

九月二十九日(神幸祭)九月三十日(神幸祭)十一月酉の日(大鳥祭)

十一月十五日(七五三祭)十一月二十三日(新嘗祭)十二月三十一日(大祓)現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

御由緒

延喜式神名帳 武蔵国多摩郡八座の筆頭に載る著名の古社。三代実録では従四位下勲六等、藤原秀郷京の大原野明神の土を移して祀る。江戸時代は御朱印十石を寄せらる。明治六年郷社となる。現在三日間の神幸祭は近郷一の大祭として毎年行う。

東京都神社庁HPより

http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/nishitama/akiruno/5491/

【由 緒 (History)】

『新編武蔵風土記稿(Shimpen musashi fudoki ko)』〈文政13年(1830)に完成〉に記される伝承

新編武蔵風土記稿による 阿伎留神社の由緒が記されています

【抜粋意訳】

巻之一百十上 多磨郡二十二之上

小宮領(五日市村) 阿伎瑠神社

村の南方 秋川の北岸にあり 五尺に六尺の社にて 前に拝殿あり六間に三間 阿伎瑠神社の五字を扁す すなはち延喜式神名帳に載る所の多磨郡の八座の一社なりといへり

祭神は 甘鋤(或は)味鋤高彦根命にて圓鏡を神體とす天正十九年 社領十石の御朱印を賜ふ 其文に寄進大明神領武蔵多西郡阿伎瑠郷 松原之内 拾石云云とあり 神主 有竹長門が話に當社 古之神體は八幡太郎義家 着領の駒懸なり 銘に武蔵國 阿伎瑠神社小鹽松原大明神 建武五年二月朔日 社務本願敬白と鐫てあれど この神體 今深く秘して他見を許さざれば見ることあたはず 又 いかなる故にて建武の年號あるにや いづれ附會の説なるもしるべからず

此社は式内にあらはれたれば 祭神は始に云ごとくなるべし この餘中古のことはすべて傳へず

寛永年中ゆへありて 春日明神と稱し始めしとて 式内に春日大明神の五字を扁額せり 社地すべて杉檜蒼鬱として一叢の林をなし 寂寥たる古社とみえたり 祭禮 毎歳六月晦日夏越の祓 及 九月廿九日清祓の神事とて 前日より市場の中に旅舎を營み 神輿を移し祀れり 神主 有竹長門は吉田家の配下なり 本社のかたはらに住居せり寶物

胸懸一 南蠻鐡を以制したるものなりと云 則 まへにいへる八幡太郎義家の著領にて 昔 神體とせしものなり

馬印一 金の御本骨の扇なり

鉾 一 身の長二尺 柄六尺許 以上の三品は深く神秘して他見を許さざれば 眞僞を詳にせず末社

住吉社 本社の側にあり 下の二社も同邊なり

稲荷社 天満社寶蔵 本社の左にあり 二間に二間半 神輿寶物等を蔵せり

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 『新編武蔵風土記稿』1830年(文政13年)著者:間宮士信 [旧蔵者]太政官正院地志課・地理寮地誌課・内務省地理局 活版 ,明治17年https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000002820&ID=M2017051812110439332&TYPE=&NO=

国立公文書館デジタルアーカイブス 『新編武蔵風土記稿』1830年(文政13年)著者:間宮士信 [旧蔵者]太政官正院地志課・地理寮地誌課・内務省地理局 活版 ,明治17年https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000002820&ID=M2017051812110439332&TYPE=&NO=

阿伎留神社

延喜式内社として多摩八座の筆頭に挙げられる古社。江戸時代は御朱印十石を寄せられ、当時より行われた九月末日の祭礼は今日も盛大に挙行されている。

市指定文化財 年中十二祭神事絵巻

狩野谿運(けいうん)久信筆の美しく彩色された絵巻物で、江戸末期の作。当社で古くから行われていた月毎の祭事が描かれており、当時の年中神事がうかがえる。

写真は六月三十日に行われる「水無月祓(みなづきばらい)」の図。市指定文化財 武州南一揆文書 六通

武州南一揆は南武蔵の在郷武士団で、その有力集団が秋川流域にあり、十五世紀を中心に活躍した。

当社には六通の関係文書があり、中でも、應永二十四年(1417)関東公方足利持氏の下した恩賞状は資料価値が高い。市指定文化財 懸仏(かけぼとけ)台盤

この懸仏(かけぼとけ)は中央の仏体が失なわれ、台盤(径三〇cm)のみである。裏面に陰刻された「武蔵國阿伎留神社小塩村松原大明神之御神躰、建武五年(1338)二月一日沙弥本願敬白」の文字は地域の稀少な中世資料である。

昭和四十四年七月指定 あきる野市教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・阿伎瑠神社 本殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・阿伎瑠神社 社殿〈本殿 幣殿 拝殿〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・阿伎瑠神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈拝殿向かって左 境内社〉祓戸大神

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈拝殿向かって左奥 境内社〉大鳥神社

《主》思兼神《配》大名持神 事代主神《合》若雷神社 加茂別雷神

大鳥神社に 合祀されている若雷神社は 『三代実録』貞観六年(864)七月二十七日の条に武蔵國 従五位下 若雷神 従五位上と神階奉授が記されています

元の鎮座地は 乙津村〈現 あきる野市乙津〉で 天文年間(1532~55)兵火罹り 当社境内に遷座し 現在は 当 大鳥神社に合祀されています

大鳥神社の左奥に小祠があり 社名などはわかりませんが 気になります

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉六社合殿・倭建命神社・小川神社 他

・松原天満宮・占方神社等は境内の別所に遷座

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿向かって左脇〉井戸と小祠

Please do not reproduce without prior permission.

・〈御神木〉・夫婦杉と小祠

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿の裏手 境内社〉白光稲荷神社

《主》倉稲魂神 保食神

石祠が数宇あるので 松原稲荷神社・福穂稲荷神社などか?

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿の裏手 境内社〉稲荷の石祠

松原稲荷神社・福穂稲荷神社などか?

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿向かって右奥 境内社〉松原天満宮

《主》菅原道真公

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈本殿向かって右奥 境内社〉日枝神社

《主》大山咋神《合》伊多弖神社 五十猛命

日枝神社に合祀されている伊多弖神社は 『三代実録』貞観七年(866)十二月二十六日の条に武蔵國 従五位下 伊多弖神 従五位上と神階奉授が記されています

日枝神社は 以前は松原天満宮のある辺りにありました

もしかすると 松原天満宮の横の小祠2宇か?

Please do not reproduce without prior permission.

・神輿舎〈拝殿向かって右〉

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈神輿舎の裏手 境内社〉小祠

Please do not reproduce without prior permission.

・手水舎

Please do not reproduce without prior permission.

・神楽殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・御大典記念事業竣功の碑〈神楽殿の前〉

御大典記念事業竣功の碑

平成二年十一月 天皇陛下御即位御大礼が全国民慶祝のうちに拳行せられました 当神杜でもこれを記念して奉祝事業を興すごととなり 平成三年八月御大典記念事業委員会を発足させ 趣意書を広く氏子崇敬者に配布して多くの賛同者を得 寡財活動に入りました そして平成四年一月より平成五年八月にかけて八百余名の方々より一億円余の浄財のご奉納をいただきました

これにより施工しました工事は 白御影石玉垣建造 参道白御影石敷設 本殿廻縁拝殿大屋根大改修 神楽殿改修 社務処大改修及び境内整備等であります 施工者は 石工事茨城県真壁町有限会杜小林石材産業 本殿拝殿神楽殿当所株式会社来住野工務店 社務所当所有限会社多摩営繕 境内整備当所株式会社馬場組の四社であります

ここに竣功に当り奉賛者の芳名と経過の概要を刻して永く後世の記念といたします

平成六年九月四日

阿伎留神社宮司 阿留多伎弘

同御大典記念事業委員会 委員長 市倉常吉現地石碑文より

Please do not reproduce without prior permission.

・〈鳥居の横 境内社〉岸忠左衛門翁像

Please do not reproduce without prior permission.

・〈鳥居の横 境内社〉占方神社《主》櫛真智命

Please do not reproduce without prior permission.

・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・御旅所

・琴平神社(五日市入野峰山頂)

・熊野神社(中入野熊野山)

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

『延喜式』では 阿伎留(あきる)の文字が 『三代実録』では 畔切(あきる) 表記は「畔切神」と記されています

【抜粋意訳】

卷四十六 元慶八年(八八四)七月十五日癸酉

○十五日癸酉

授に

武藏ノ國

正五位下勳六等 畦切神に 從四位下

從五位上 小野神に 正五位上

上ノ総國

正四位下勳五等 玉崎神に 正四位上正五位下勳五等 姉前神 飯富神に 並正五位上

正六位上 建市神 田原神に 並從五位下を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

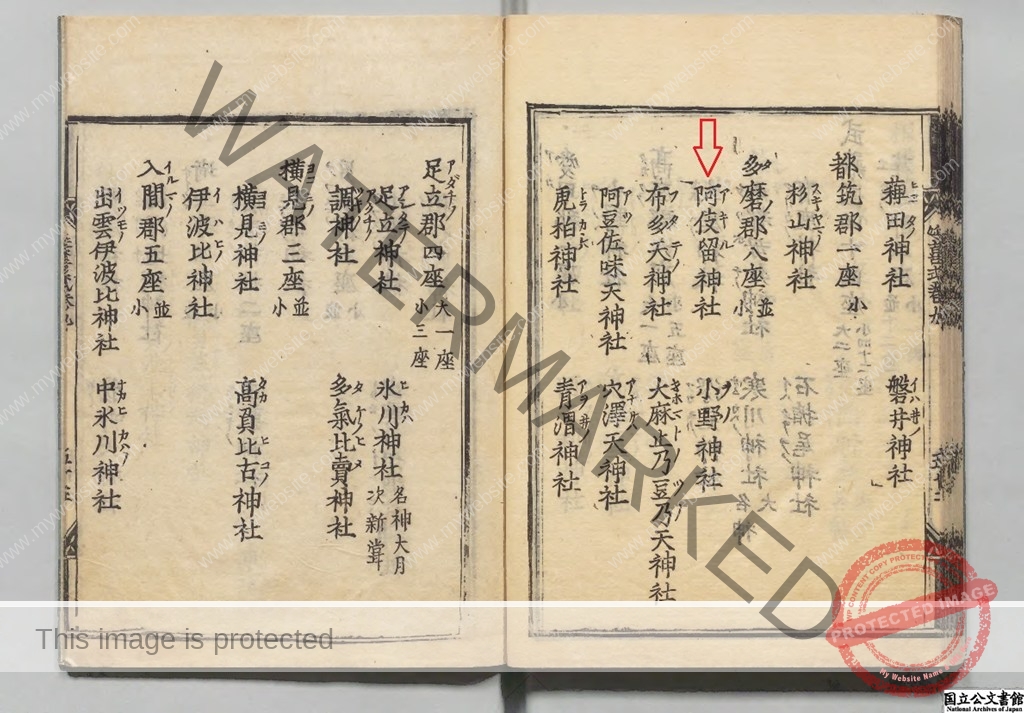

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)武蔵國 44座(大2座・小42座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)多磨郡 8座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 阿伎留神社

[ふ り が な ](あきる の かみのやしろ)

[Old Shrine name](Akiru no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

阿伎留神社と大原野神社(京都市西京区大原野南春日町)の関係について

天慶3年(940年)鎮守府将軍の藤原秀郷(田原藤太)は平将門征討に際して戦勝を祈願 阿伎留神社に山城国の大原野明神(京春日)を勧請したと伝わります このことから中世以降「春日大明神」と称されたと云います

・大原野神社(京都市西京区大原野南春日町)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR武蔵五日市駅から南西方向へ約1.2km 徒歩で17分程度

秋川の北岸 段丘上に鎮座します

境内の北側に駐車場があります

Please do not reproduce without prior permission.

境内社 白光稲荷神社が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

社頭は東向き 社殿は南を向いています

阿伎留神社(あきる野市五日市)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 鳥居をくぐります

鳥居をくぐった右手には 岸忠左衛門翁像と占方神社が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

境内には 石灯籠が並び 右手に社殿があり 正面に東を向いて建っているのは 神楽殿です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社殿は 一段高い壇の境内に建っています

Please do not reproduce without prior permission.

社殿正面の7段程の石段を上がり

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の向かって左側には 祓戸大神の祠が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の向かって右側には 神輿舎があり 見事な神輿が収められています

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の奥には 幣殿 その奥に本殿が続いています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の向かって右側〈境内の東側〉に 境内社 松原天満宮が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

境内の北側には鎮守の杜が広がります

Please do not reproduce without prior permission.

境内社 六社合殿がありますが 松原天満宮・占方神社等は境内の別所に遷座しており 今は倭建命神社・小川神社 他なのか これらもどこかの社に合祀されているのか?

Please do not reproduce without prior permission.

社殿の向かって左手〈境内の西側〉には 深い井戸?があります

Please do not reproduce without prior permission.

再度 拝殿に一礼をします

Please do not reproduce without prior permission.

石畳みの参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿の真正面 境内の南側には 秋川渓谷へと真っ直ぐに細い道が伸びています

Please do not reproduce without prior permission.

境内参道は ここで東へと折れて 鳥居に向っています

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 阿伎留神社について 所在は゛上秋留郷五日市村に在す゛〈現 阿伎留神社(あきる野市五日市)〉と記しています

【抜粋意訳】

阿伎留神社

阿伎留は假字也

○祭神 味鋤高彦根命、〔地名記〕又云、天兒屋命、

〇上秋留郷五日市村に在す、〔地名記〕今 春日大明神と称す、例祭 月 日、

建武五年二月十日、源尊氏の奉れる由鋳付たる神鏡の銘文に、武藏國小鹽村關東鎭護從◇位勲六◇畔切大明神とあり、又圓鏡の如き古銅物あり、一面に畔切明神、背に天平十一年二月四日と鋳付たる什物の由也、

神位

三代實録、元慶八年七月十五日癸酉、授に武蔵國正五位下勲六等 畔切神 從四位下、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 阿伎留神社について 所在は゛今 上秋留郷、五日市村、松原にあり、゛〈現 阿伎留神社(あきる野市五日市)〉と記しています

国史『三代実録』には 阿伎留(あきる)の文字が畔切(あきる)と記されていることも併記しています

【抜粋意訳】

阿伎留(アキルノ)神社

〔〇按 三代実録、阿伎留を畔切に作る、並同じ〕

今 上秋留郷、五日市村、松原にあり、〔新編武蔵風土記、巡拝舊祠記、神名帳考土代、〕

孝考天皇 元慶八年七月癸酉、正五位下勲六等 畔切に従四位下を授く、〔三代実録〕

凡 六月晦、九月二十九日祭を行ふ、〔新編武蔵風土記、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 阿伎留神社について 所在は゛阿伎留郷五日市村 (西多摩郡五日市町大字五日市)゛〈現 阿伎留神社(あきる野市五日市)〉と記しています

【抜粋意訳】

阿伎留神社

祭神

神位 陽成天皇 元慶八年七月十五日癸酉 授 武藏國正五位下勳六等 畔切神 從四位下

祭日

社格 郷社所在 阿伎留郷五日市村 (西多摩郡五日市町大字五日市)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

阿伎留神社(あきる野市五日市)について 式内社 阿伎留神社であり 郷社に列したと記されています

【抜粋意訳】

〇東京府 武藏國 西多摩郡五日市町大字松原ヶ谷戸

郷社 阿伎留(アキルノ)神社

祭神

大物主(オホモノヌシノ)神 味鋤高彦根(アヂスキタカヒコネノ)命 建夷鳥(タケヒナトリノ)命創立年代詳ならずと雖、延喜式 當郡八座の一なり、神社覈録に「祭神 味鋤高彦根命、又云、天兒屋命、上秋留郷五日市村に在す〔新編武蔵風土記、巡拝旧祠記、神名帳考証土代、神祇志料〕

而して一に春日大明神と稱す、陽成天皇 元慶八年七月十五日癸酉 正五位下勲六等 畔切神に從四位下を授く、」〔三代実録〕と見え、

建武五年二月十日、足利尊氏の奉れると云ふ神鏡に、鋳付けられたる銘文に「武蔵國小塩村関東鎮護從口位勲六口畔切大明神」とあり、又 圓鏡の如き古銅物あり、一面に畔切明神、背に「天平十一年二月四日と鋳付たる什物ある由なり」とあり、

新風土記に 天正十九年 社領十石の御朱印を賜ふ、其文に寄進大明神神領、武蔵多西郡阿伎瑠郷、松原之内十石云々」と記せり、

尚 神主の話に、古の神體は八幡太郎義家著領の胸懸にして、銘に武蔵國 阿岐瑠神社 小鹽松原大明神 建武五年二月二日社務本願敬白と鋳ある由、尚 内陣に陽成天皇の震翰を神體と共に収められしが。天保元年火災の節 本殿 其外悉 皆灰燼に帰したりと云ふ、

嘉永三年四月再建落成す、尚 近世 当社に傳へし上代文字といふものあれど真偽不明なりといふ、

明治六年十一月郷社に列す、社殿は本殿、拝殿を具へ、境内干六百九十九坪(官有地第一種)にして、凡て杉檜鬱蒼として一叢の森林をなす。境内神社

若電神社 伊多弓神社 倭建命神祉 小川神社

松尾神社 菅原神社 稲荷神社 大鳥神社

住吉神社 占方神社 天兒屋神社 祖霊社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

阿伎留神社(あきる野市五日市)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.