神明宮(しんめいぐう)は 上古 浜名湖周辺に定着繁栄した三輪 (神・美和)氏族が奉斎し弥和山神社と称した 延喜式内社 遠江國 濱名郡 彌和山神社(みわやまの かみのやしろ)で 天慶三年(940)伊勢神宮神領 但木御薗の成立があり 旧来の祭神 大物主命の霊に代り 天照皇大神を奉斎した神明宮へと変化したと考えられています

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

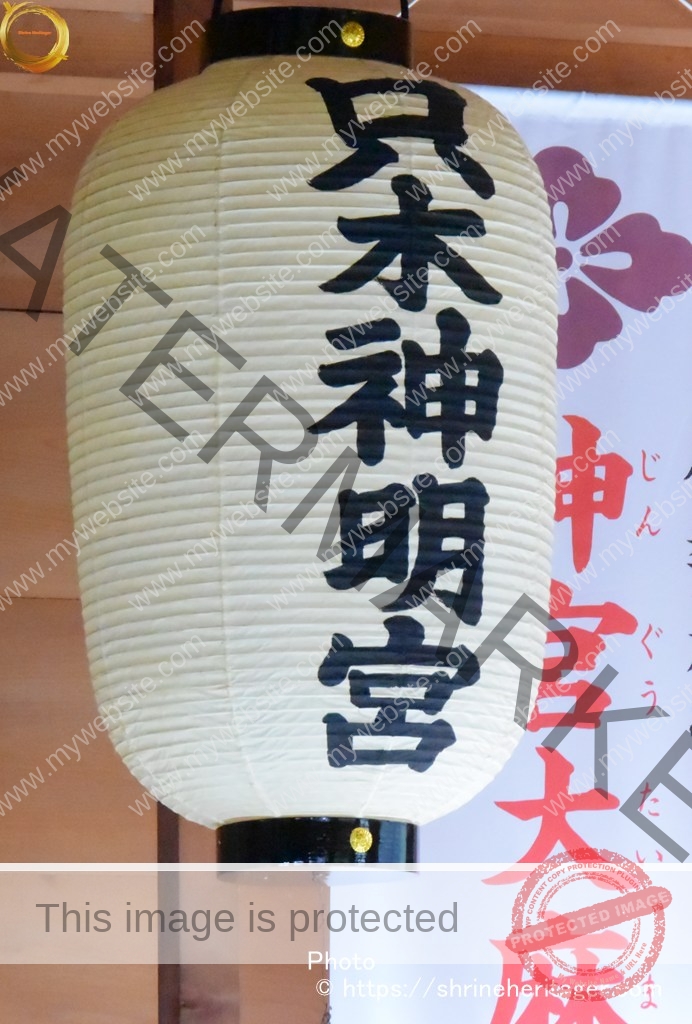

神明宮(Shinmeigu shrine)

【通称名(Common name)】

只木神明宮(ただきしんめいぐう)

【鎮座地 (Location) 】

静岡県浜松市浜名区三ヶ日町只木355

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》天照皇大御神(あまてらすすめおほみかみ)

豊受大神(とようけのおほかみ)

※『神社覈録』《主》事代主命

※『特選神名牒』《主》大物主神

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

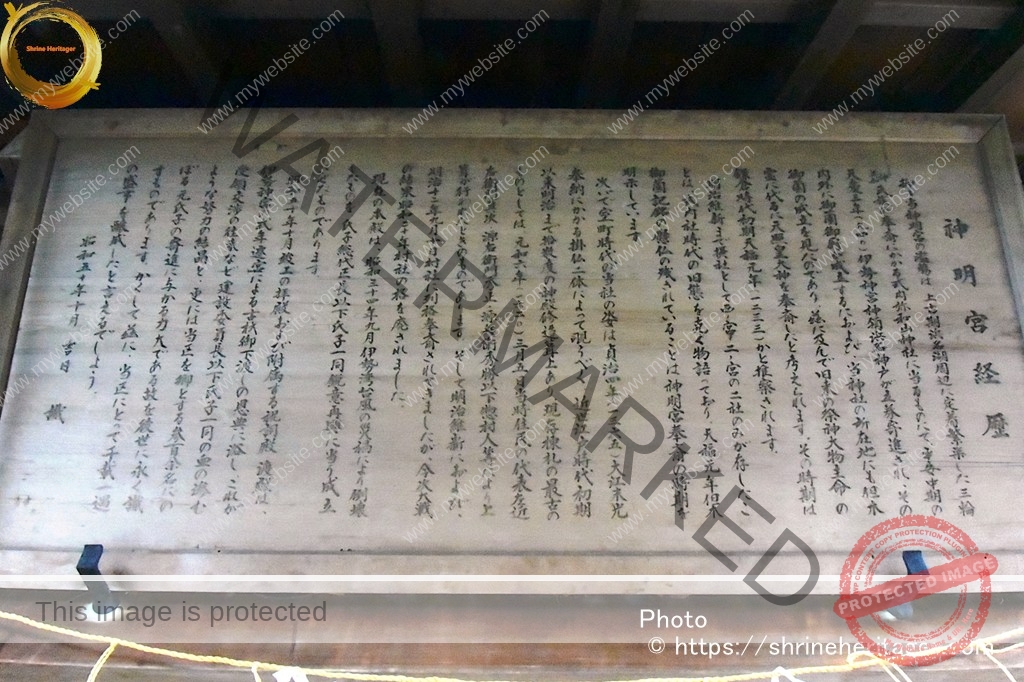

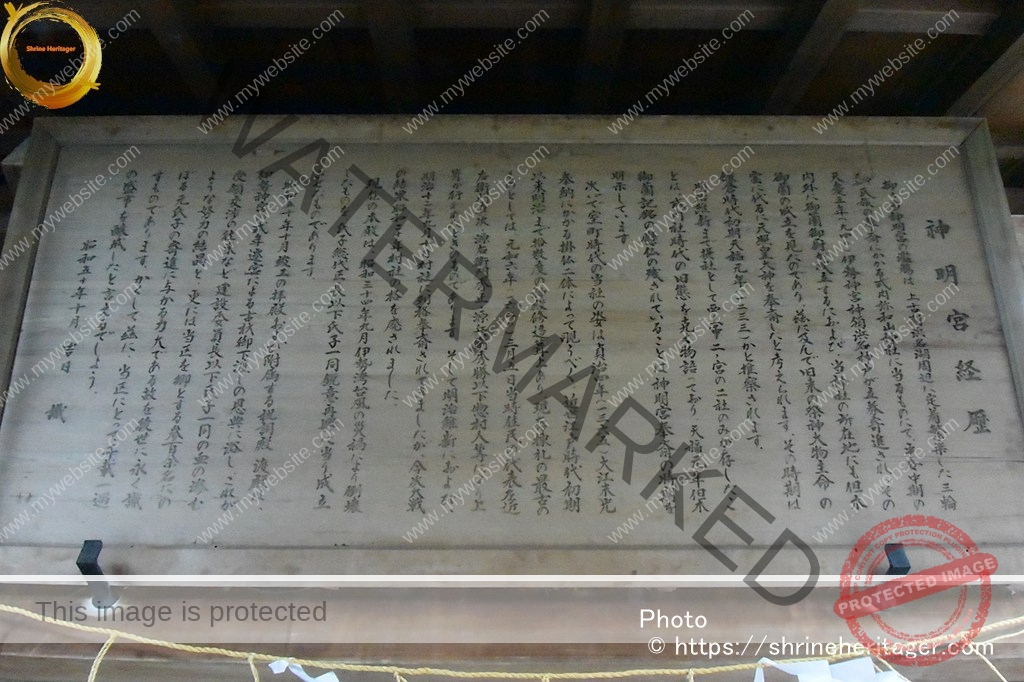

神明宮経歴

抑々当神明宮の濫觴は、上古期 浜名湖周辺に定着繁栄した三輪 (神・美和)氏族の奉斎にかかる式内 弥和山神社に当るものにて、平安中期の天慶三年(九四〇)伊勢神宮神領 浜名神戸が立券寄進され、その内外に御薗 御厨が成立するにおよび、当神社の所在地にも但木御薗の成立を見たのであり、茲に及んで旧来の祭神 大物主命の霊に代るに天照皇大神を奉斎したと考えられます。その時期は鎌倉時代初期 元福元年(一二三三)かと推察されます。

明治維新まで摂社として西ノ宮・二ノ宮の二社のみが存したことは、式内社時代の旧態を克く物語っており、天福元年 但木御薗記銘の懸仏の残されていることは神明宮奉斎の時期を明示しています。

次いで室町時代の当社は姿は貞治四年(一三六五)大江末光奉納にかかる掛仏二体によって覗くべく、近世江戸時代初期以来 明治まで拾数度の神殿修造葺上あり、現存棟札の最古のものとしては、元和六年(一六二〇)三月五日 当時住民の代表左近右衛門真次・源右衛門秀止・源兵衛秀勝以下惣村人等により上葺が行われたときのものであります。そして明治維新におよび、明治十二年九月十日村社に列格奉斎されてきましたが、今次大戦の結果 昭和二十年村社の格を廃されました。

現在の本殿は、昭和三十四年九月伊勢湾台風の災禍により倒壊したものを、氏子総代区長以下氏子一同鋭意再興に当り成立させたものであります。

昭和五十年十月竣工の拝殿および附属する祝詞殿・渡殿は、伊勢神宮の式年遷宮による古材御下渡しの恩典に浴し、これが受領交渉の往来など建設委員長以下氏子一同の血の滲むような努力の結晶と、更には当区を郷とする参百余名にのぼる元氏子の寄進に与かる力大である故を後世に永く識すものであります。かくして茲に、当区にとって千載一遇の盛事を醸成したと言えるでしょう。

昭和五十年十月 吉日 識

拝殿に掲げられた案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

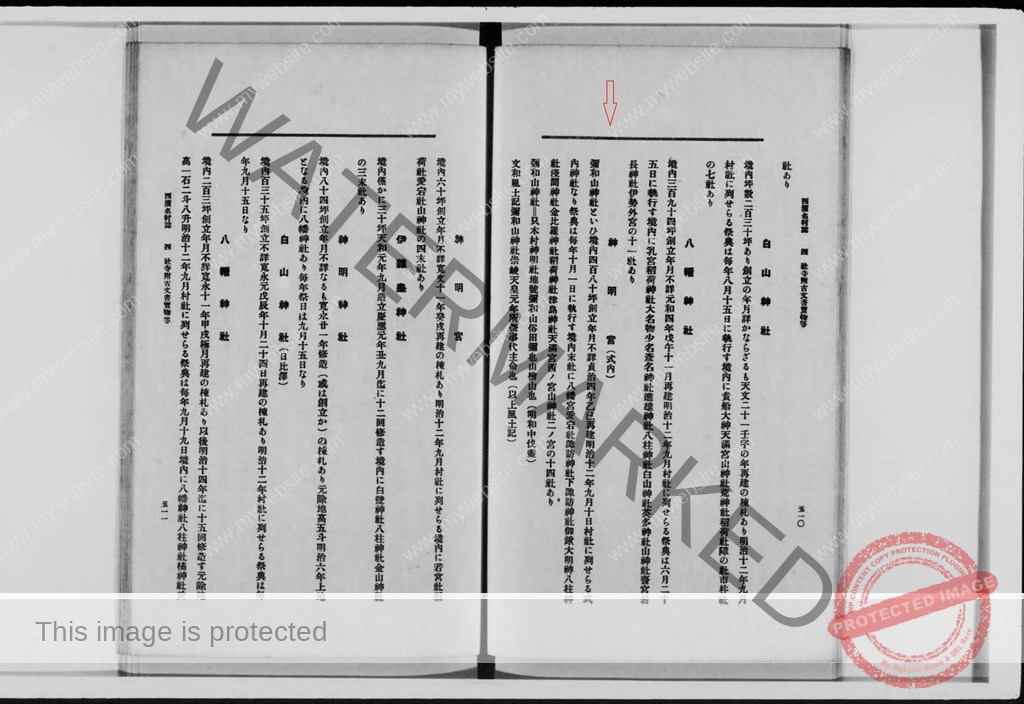

『静岡県引佐郡誌』下巻 に記される内容

【抜粋意訳】

西濱名村誌 4 社寺 古文書寶物等 西濱名村神社

神明宮(式内)

彌和山神社といひ 境內四百八十坪 創立年月不詳 貞治四年乙已再建 明治十二年九月十日村社に列せらる 式内神社なり

祭典は毎年十月一日に執行す

境内末社に八幡宮 愛宕社 諏訪神社 下諏訪神社 御鍬大明神 八柱神社 淺間神社 金比羅神社 稻荷神社 津島神社 天満宮 西ノ宮 山神社 二ノ宮の十四社あり彌和山神社=只木村神明社 地號 彌和山 俗 田彌也山 檜山也(明和中伐儘)

文和風土記 彌和山神社 崇峻天皇元年 所祭 事代主命也(以上風土記)

【原文参照】

静岡県引佐郡教育会 編『静岡県引佐郡誌』下巻,静岡県引佐郡,大正11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/927432

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

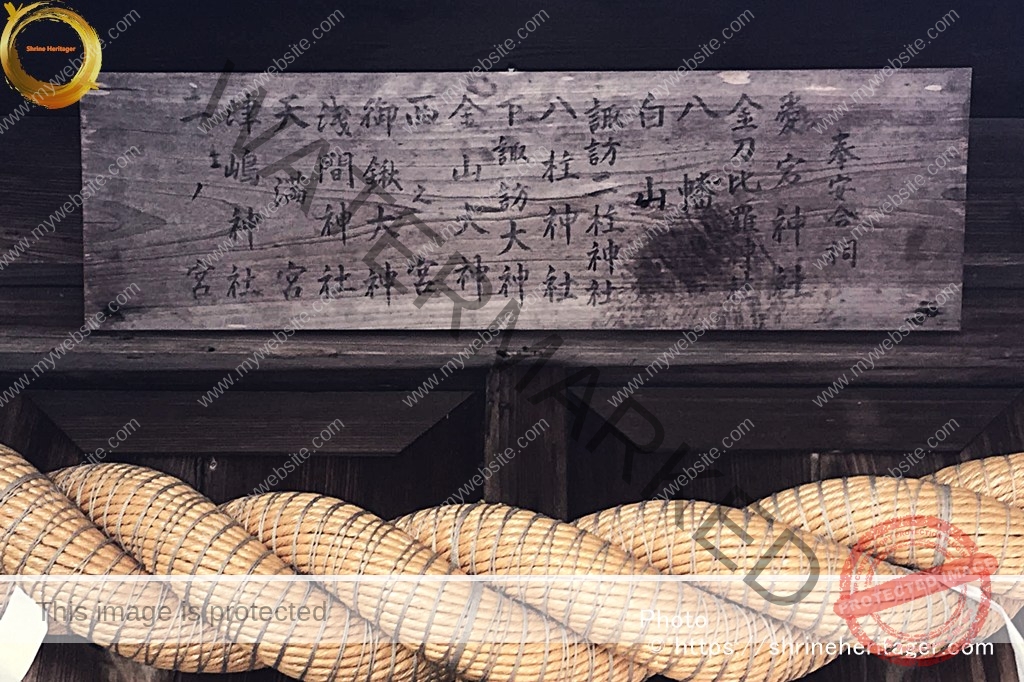

・神明宮 社殿・〈社殿向かって左横 境内社〉合祀社

Please do not reproduce without prior permission.

合祀社に奉安合祀

・愛宕神社《主》火産霊命

・金刀比羅神社《主》大物主命

・八幡宮《主》誉田別命

・白山社《主》菊理媛神

・諏訪神社《主》建御名方之命

・八柱神社《主》五男三女命

・下諏訪神社《主》高媛命,《配》八坂登売之命

・金山神社《主》金山大神

・西之宮《主》蛭子命

・御鍬大神宮《主》天照皇大御神

・浅間神社《主》木花咲耶姫命

・天満宮《主》菅原道眞公

・津島神社《主》須佐之男命

・二之宮《主》金山彦命,《配》金山姫命

Please do not reproduce without prior permission.

・神明宮 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉石祠

・稲荷神社《主》宇迦霊神

・山神社《主》大山祇命

Please do not reproduce without prior permission.

・御神木

Please do not reproduce without prior permission.

・手水舎

Please do not reproduce without prior permission.

・二の鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

・一の鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

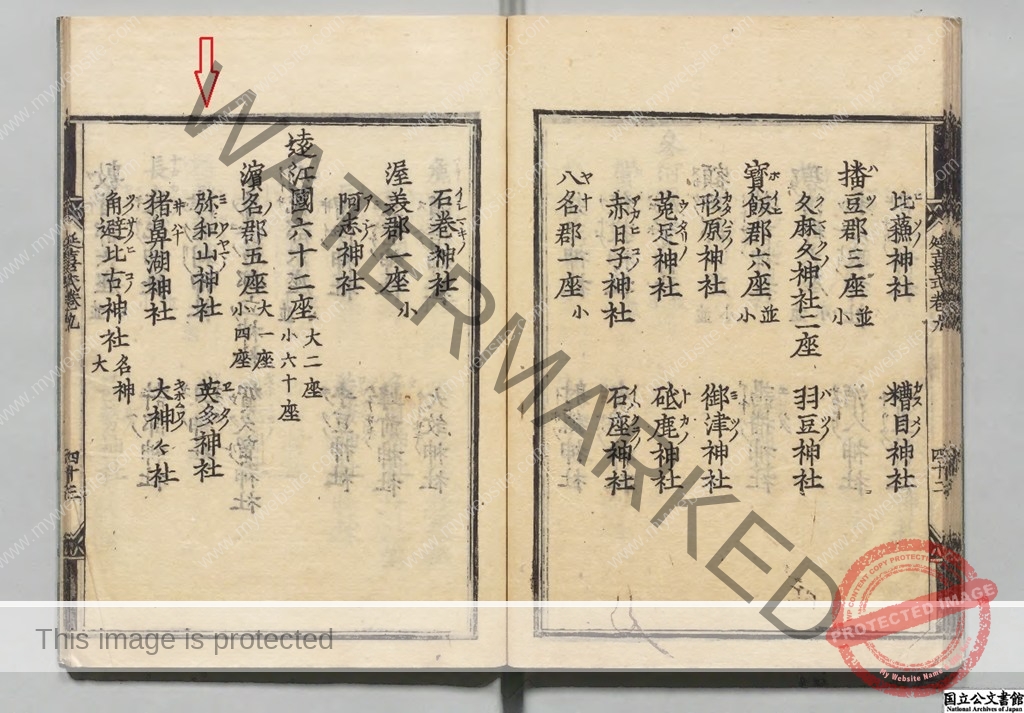

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)遠江國 62座(大2座・小60座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)濱名郡 5座(大1座・小4座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 彌和山神社

[ふ り が な ](みわやまの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Miwayama no kaminoyashiro)

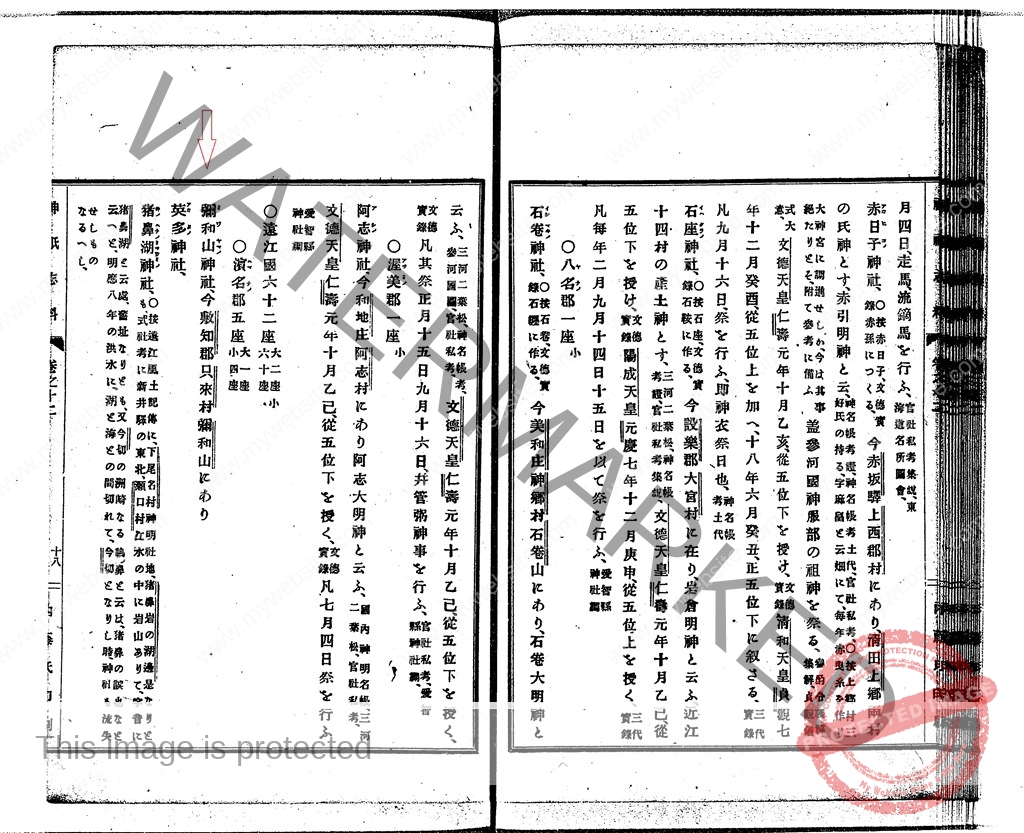

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

神明宮(浜松市浜名区三ヶ日町只木)は 延喜式内社 弥和山神社であったとされます

神明宮(浜松市浜名区三ヶ日町只木)は 上古期 浜名湖周辺に定着繁栄した三輪 (神・美和)氏族が奉斎した 大物主命を祀った社で 弥和山(みわやま)神社と称していた 延喜式内社 弥和山神社とされています

平安時代 中期の天慶三年(九四〇)伊勢神宮神領 浜名神戸が立券寄進され その内外に御薗 御厨が成立し 当神社の所在地にも但木御薗の成立があり 旧来の祭神 大物主命の霊に代り 天照皇大神を奉斎した神明宮へと変化していったと考えられています

スポンサーリンク

大神神社(桜井市三輪)の分霊(わけみたま)と思われる式内社の類社について

①〈大神社 各一座〉

⑴伊勢國 飯高郡 大神社

・伊勢寺神社(松阪市伊勢寺町)

・大神社旧跡(松阪市深長町)

⑵伊勢國 朝明郡 大神社

・太神社(四日市市大鐘町)

・太神社旧跡(四日市市大鐘町)

・大神社(いなべ市大安町)

・石部神社(四日市市朝明町)

⑶下野國 都賀郡 大神社

・大神神社(栃木市惣社町)

・太平山神社奥宮(栃木市平井町)

・太平山神社(栃木市平井町)

⑷越後国 頚城郡 大神社

・天津神社(糸魚川市一の宮)

・大神社(糸魚川市平)

・大野神社(糸魚川市大野)

・藤崎神社(糸魚川市藤崎)

・関山神社(妙高市関山)

⑸因幡國 巨濃郡 大神社

・美取神社(岩美町太田)

・荒砂神社(岩美町浦富)

・御湯神社(岩美町岩井)

・多居乃上神社(鳥取市国府町)

➁〈大神神社 各一座〉

⑴尾張国 中島郡 大神神社 名神大

・大神神社(一宮市花池)

⑵尾張国 中島郡 太神神社

・大神社(一宮市大和町)

⑶遠江國 濱名郡 大神々社

・二宮神社(湖西市新居町)

・大神山八幡宮(湖西市大知波)

・神明神社(湖西市白須賀)

・神田神社(湖西市新居町)

・熱田神社(湖西市吉美)

⑷美濃國 多芸郡 大神神社

・大神神社(大垣市上石津町)

・梶谷八幡神社(海津市海津町)

➂〈大神神社 四座〉

⑴備前國 上道郡 大神神社 四座

・大神神社(岡山市中区四御神)

④〈大神神社 各一座〉

⑴阿波國 名方郡 大御和神社

・大御和神社(徳島市国府町)

⑵駿河國 益頭郡 神神社

・神神社(岡部町三輪)

⑶備中國下道郡 神神社

・神神社(総社市八代宮山)

・嚴島神社(総社市真壁)

➄〈美和神社 各一座〉

⑴信濃國 水内郡 美和神社

・美和神社(長野市三輪)

⑵上野國 山田郡 美和神社

・美和神社(桐生市宮本町)

⑶備前國 邑久郡 美和神社

・美和神社(瀬戸内市長船町)

・広高神社〈若宮八幡宮 境内社〉(瀬戸内市邑久町)

・美和神社〈多賀神社 境内〉(瀬戸内市長船町)

・美和神社(瀬戸内市長船町)

⑥〈三和神社 三輪神社 彌和神社 彌和山神社〉

⑴下野國 那須郡 三和神社

・三和神社(那珂川町三輪)

⑵若狭国 遠敷郡 彌和神社

・彌和神社(小浜市加茂)

⑶加賀国 加賀郡 三輪神社

・石浦神社(金沢市本多町)

・加茂神社(津幡町加茂)

・三輪神社(津幡町北中条)

⑷遠江國 濱名郡 彌和山神社

・神明宮(浜松市浜名区三ヶ日町只木)

詳しくは

大神神社(桜井市三輪)の分霊(わけみたま)と思われる式内社 に移る

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

天竜浜名湖鉄道 三ケ日駅から北方向へ約4.2km 車での所要時間は8~10分

当社周辺は 古来 宮山〈弥也山〉・宮平と呼ばれていたと云い 「弥和山」から転訛したものと考えられています

Please do not reproduce without prior permission.

神明宮(浜松市浜名区三ヶ日町只木)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

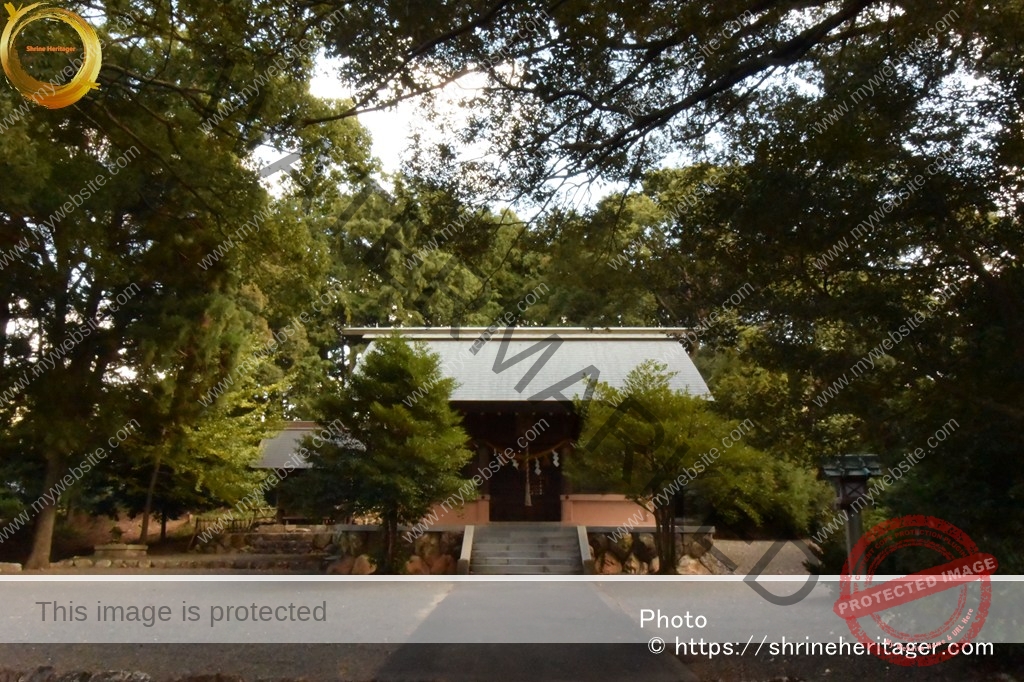

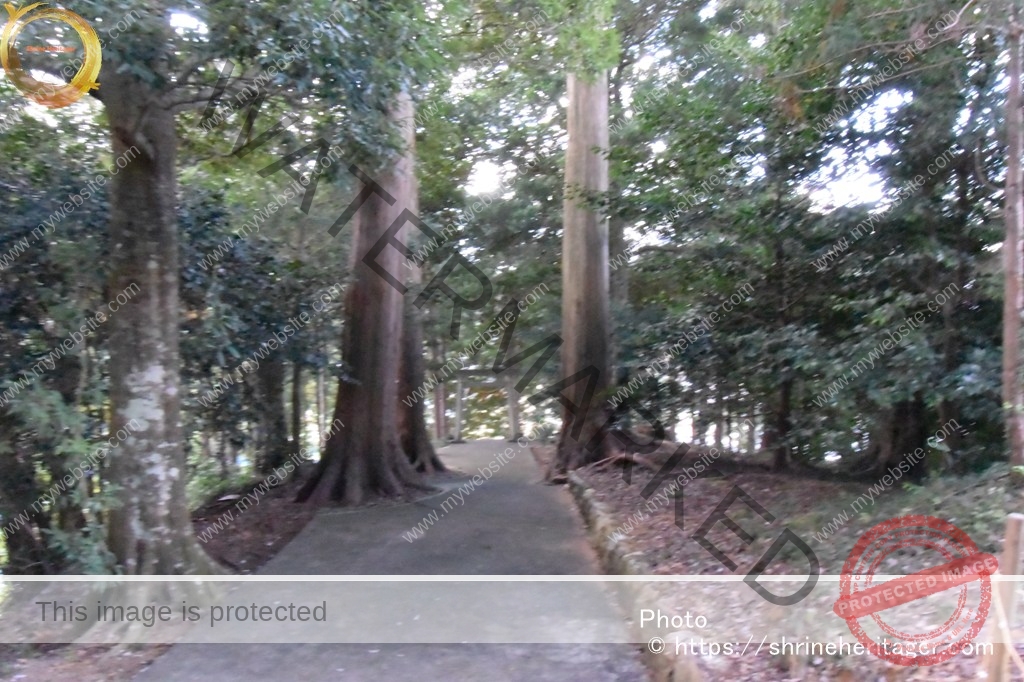

石段を上がり 鳥居に一礼をしてからくぐり抜けて 鎮守の杜へと進みます

Please do not reproduce without prior permission.

石段の途中には 二の鳥居があり 最上部まで上がると 社殿の鎭る境内地となります

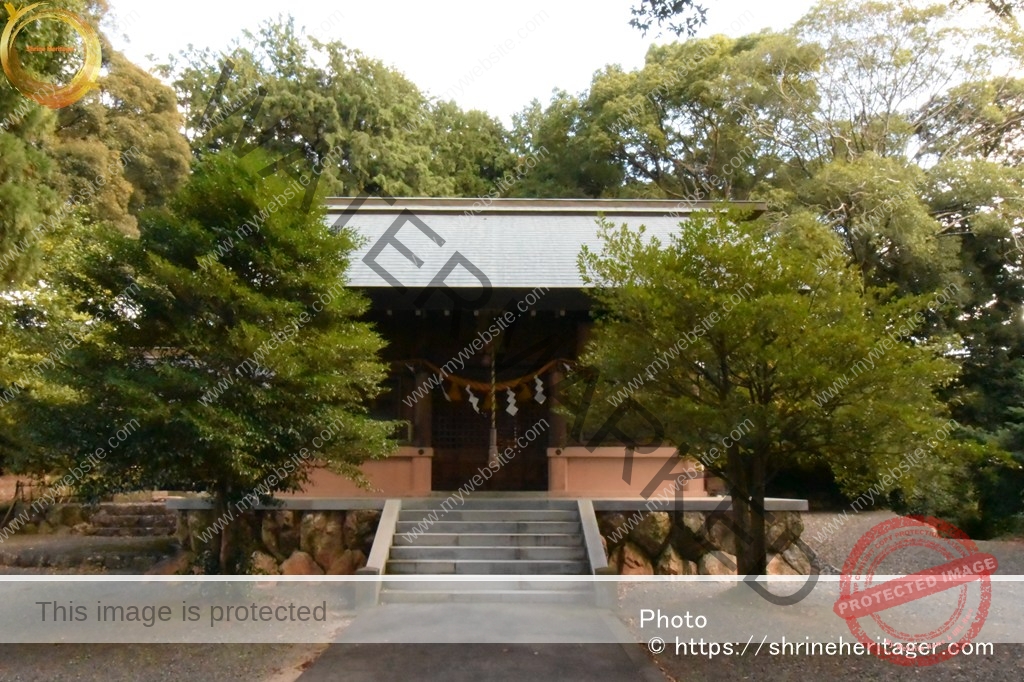

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

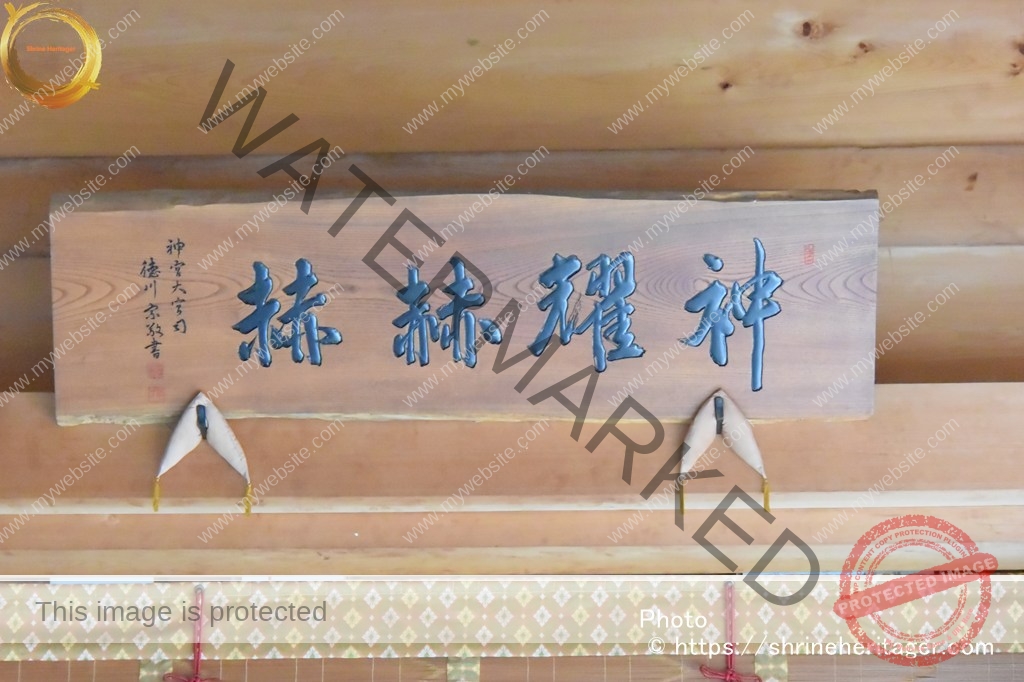

拝殿には神明宮経歴・神明宮の扁額が掲げられています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿内の扁額

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿は 拝殿の奥に幣殿 本殿が祀られていて

向って左に 境内社の合祀社があります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

神社の北側には 廃校になった只木小学校のグラウンドがあります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

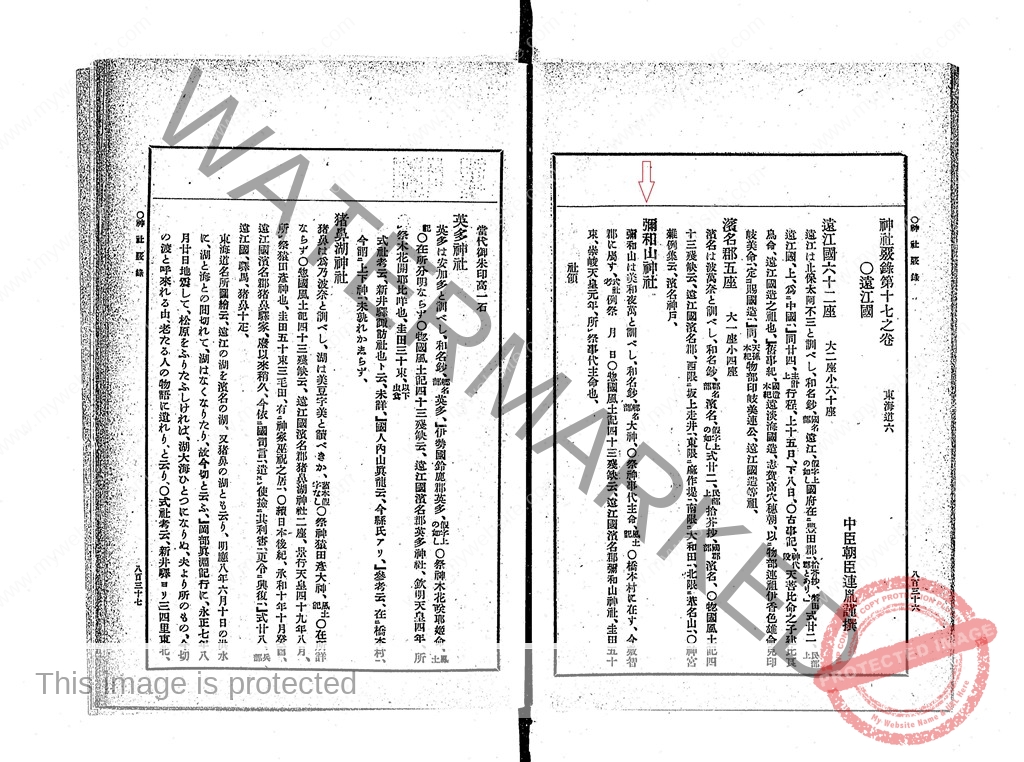

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 彌和山神社について 所在は゛橋本村に在す、今 敷智郡に属す゛〈現 湖西市新居町橋本〉諏訪神社(湖西市新居町新居)か?

【抜粋意訳】

彌和山神社

彌和山は美和夜萬と訓べし、和名鈔、〔郷名部〕大神、

〇祭神 事代主命、〔風土記〕

〇橋本村に在す、今 敷智郡に属す、〔式社考〕

例祭 月 日〇惣國風土記四十三残缺云、遠江國濱名郡 彌和山神社、圭田五十束、崇峻天皇元年、所祭 事代主命也、

社領

當代御朱印高一石

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』上編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991014

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 彌和山神社について 所在は゛今 敷地郡 只來村 彌和山にあり゛〈現 神明宮(浜松市浜名区三ヶ日町只木)〉と記しています

【抜粋意訳】

彌和山(ミワヤマノ)神社

今 敷地郡 只來村 彌和山にあり

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

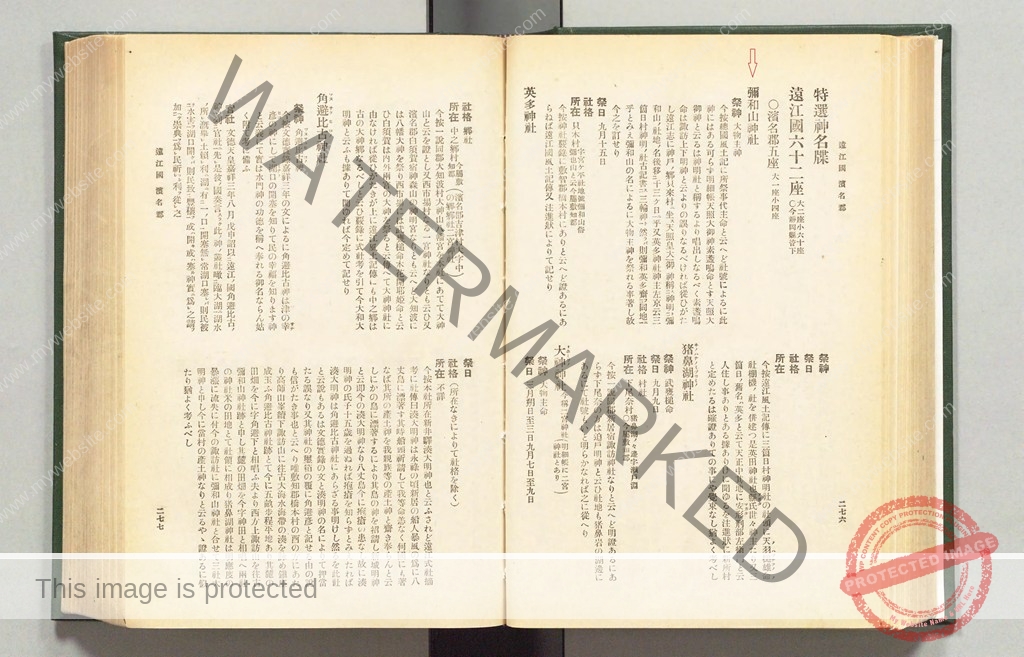

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 彌和山神社について 所在は゛只木村〔字宮ヶ平 社地號 彌和山 俗 彌也山と云 今属 敷地郡〕゛〈現 神明宮(浜松市浜名区三ヶ日町只木)〉と記しています

【抜粋意訳】

彌和山神社

祭神 大物主神

今按 總國風土記に所祭 事代主命と云へど 社號によるに此神にはある可らず 明細帳 天照大御神 素蓋嗚命とす 天照大御神と云るは神明社と稱するよりの唱出しなるべく 素蓋嗚命は諏訪上下明神と云よりの誤りなるべければ從ひがたし 遠江志に神戸ノ郷 只來村ニ坐ス天照皇大御神 稱スニ神明トニ彌和山ノ社 地ノ名 後移ニ十三ヶ日ニ乎 又 英多神社 神主 左京云 三箇日村神明ノ社 古記書スニ三輪神ト然ラバ則 彌和英多齋フニ同地ニ乎とみえ 彌和山の名によるに大物主神を祭れる事著し 故 今之を訂せり

祭日 九月十五日

社格所在 只木村〔字宮ヶ平 社地號 彌和山 俗 彌也山と云 今属 敷地郡〕

今按 神社覈録に敷智郡橋本村にありと云へど證あねにあらねば

遠江國風土記傳 又 注進狀によりて記せり

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

神明宮(浜松市浜名区三ヶ日町只木)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.