櫛田神社(くしだじんじゃ)は 社伝によると「創建は 平城天皇 大同貳年(807)」又「千数百年前の昔 大和朝廷から この地に遣わされた武内宿祢が斎主となり創建」とも云う 『三代實録』貞觀十八年(867年)櫛田神・『延喜式』〈927年〉越中國 射水郡 櫛田神社(くしのた かみのやしろ)と記載されている由緒ある古社です

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

櫛田神社(Kushida shrine)

【通称名(Common name)】

【鎮座地 (Location) 】

富山県射水市串田6841

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主祭神》

武素盞嗚尊(たけすさのをのみこと)

櫛稻田姫命(くしいなたひめのみこと)

《合祀神》

天照皇大神(あまてらすすめおほかみ)

少彦名命(すくなひこなのみこと)

息長帶姫命(おきながたらしひめのみこと)

誉田別命(ほんたわけのみこと)

住吉大神(すみよしのおほかみ)

天滿天神(てんまんてんじん)

《配祀神》

武内大臣(武内宿禰)

豊臣大臣(豊臣秀吉)

源義將君(斯波義将)

大亞利家(前田利家)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・ 国史記載社〈六国史(『日本書紀』『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』)に記載されている神社〉

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

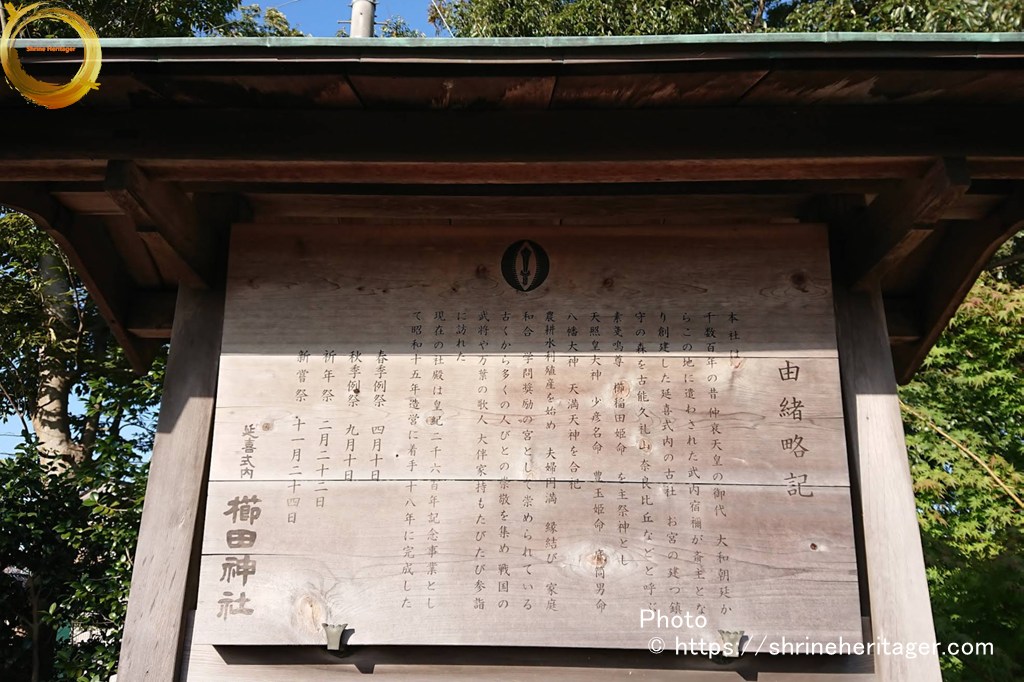

由緒略記

本社は

千数百年の昔 仲哀天皇の御代 大和朝廷からこの地に遣わされた武内宿禰が斎主となり創建した 延喜式内の古社 お宮の建つ鎮守の森を古能久礼山 奈良比丘と呼ぶ

素盞嗚尊 櫛稻田姫命を主祭神とも

天照皇大神 少彦名命 豊玉姫命 底筒男命 八幡大神 天満天神を合祀農耕水利植林を始め 夫婦円満 縁結び 家庭和合 学問奨励の宮として崇められている

古くから多くの人びとの崇敬を集め 戦国の武将や万葉の歌人 大伴家持もたびたび参詣に訪れた現在の社殿は皇紀二千六百年記念事業として昭和十五年に着手 十八年に完成した

春秋例祭 四月十日

秋季例祭 九月十日

祈年 祭 二月二十二日

新嘗 祭 十一月二十四日延喜式内 櫛田神社

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

里人傳説〈当地に残る伝承〉に

「昔 この地に大きな池があり 大蛇が棲み 村人を呑みこんでいた あるとき 一人の娘を呑むと その娘が髪に挿していた櫛が大蛇の咽につまり 大蛇は死んだ その櫛を神靈として祀ったと云う」これは櫛名田比賣命を祀るので 同神の故事を謬り傳へたと云う

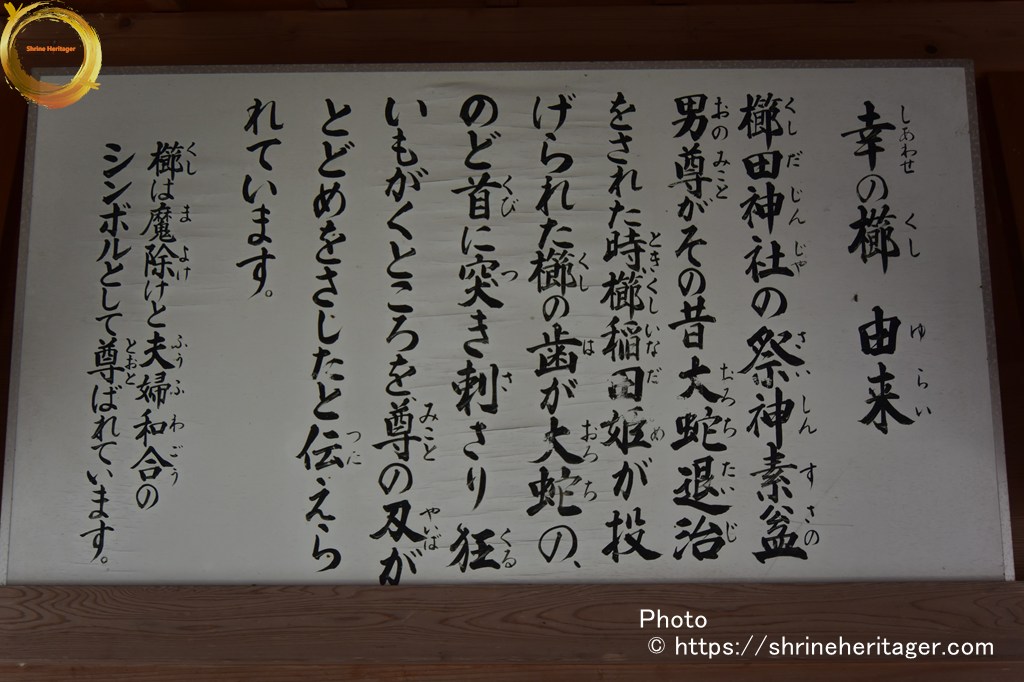

幸(しあわせ)の櫛(くし) 由来

櫛田神社の祭神 素戔男尊がその昔大蛇退治(おろちたいじ)をされた時(とき)櫛稲田姫(くしいなだひめ)が投げられた櫛(くし)の歯(は)が大蛇(おろち)の、のど首に突(つ)き刺(さ)さり 狂(くる)いもがくところを尊(みこと)の刃(やいば)がとどめをさしたと伝(つた)えられています

〔櫛(くし)は魔除(まよけ)と夫婦和合(ふうふわごう)のシンボルとして尊(とおと)ばれています。〕

拝殿の案内より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

【抜粋意訳】

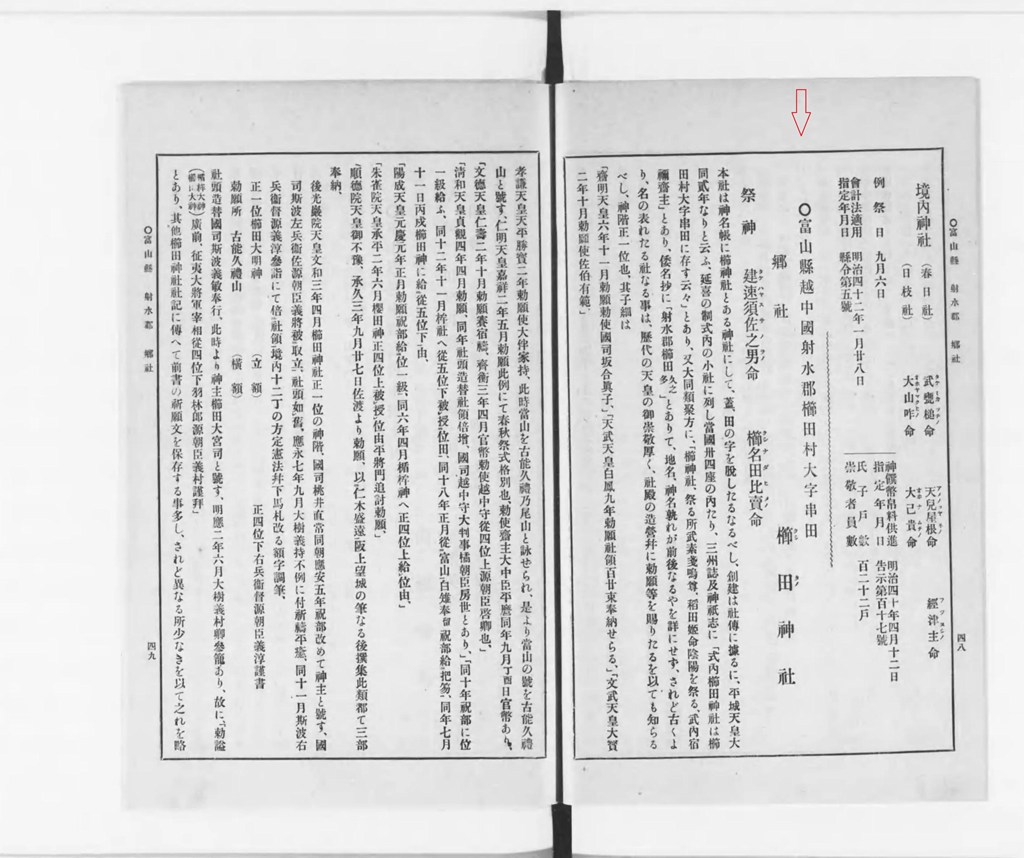

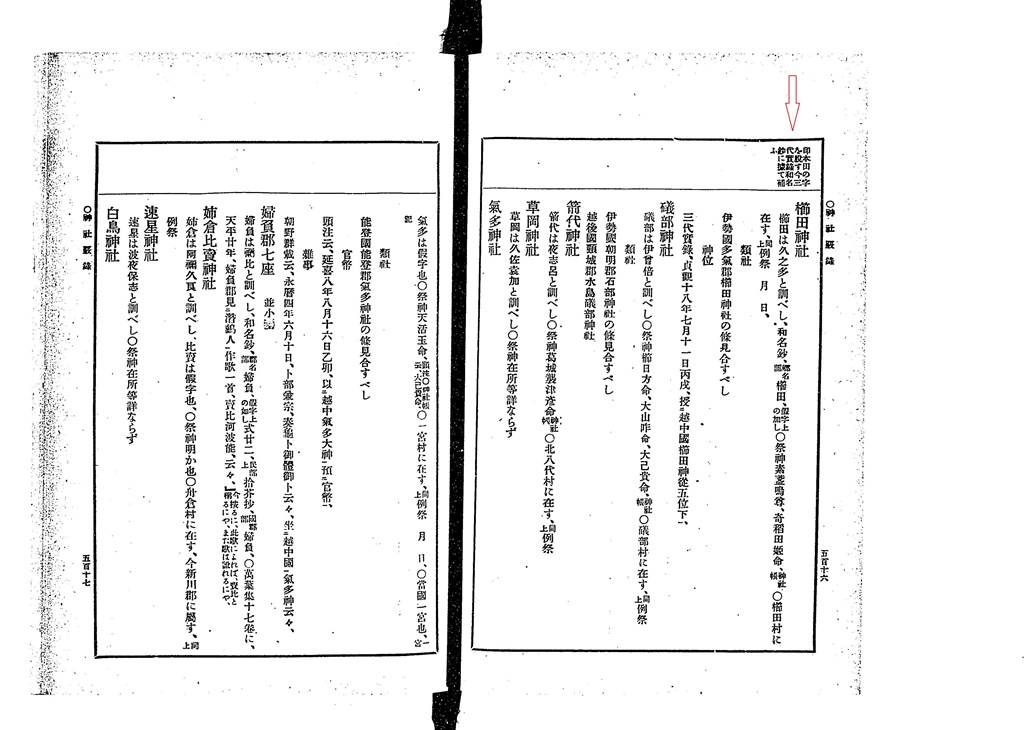

○富山縣 越中國 射水郡櫛田村大字串田

郷社 櫛田(クシタノ)神社

祭神

建速須佐之男命(タケハヤスサノヲノミコト)

櫛名田比賣命(クシナダヒメノミコト)本社は神名帳に櫛神社とある神社にして、蓋、田の字を脱したるなるべし、

創建は社傳に據るに、平城天皇大同貳年なりと云ふ、延喜の制式内の小社に列し當國卅四座の内たり、

三州誌 及 神祇志に「式内櫛田神社は櫛田村大字串田に存す云々」とあり、

又 大同類聚方に、「櫛神社、祭る所 武素戔嗚尊、稲田姫命 陰陽を祭る、武内宿禰齋主」とあり、

倭名抄に「射水郡稲田〔久之多〕」とありて、地名、神名孰れが前後なるやを詳にせず、されど古くより、名の表れたる社なる事は、歴代の天皇の御崇敬厚く、社殿の造營幷に勅願等を賜りたるを以ても知らるべし、神階正一位也、

其子細は「斉明天皇 六年十一月勅願勅使國司坂合眞子、」「天武天皇白鳳九年勅顯社領百廿束奉納せらる、」「文武天皇大寶二年十月勅願使 佐伯有範、」

孝謙天皇 天平勝寶二年 勅願使大伴家持、此時當山を古能久乃尾山と詠せられ、是より當山の號を古能久禮山と號す、

仁明天皇 嘉祥二年五月勅願此例にて春秋祭式格別也、勅使齋主 大中臣平磨 同年九月丁酉日 官幣あり

「文德天皇 仁壽二年十月勅願賽宿禱、齊衡三年四月官幣勅使越中守 從四位上源朝臣啓卿也、」

「清和天皇 貞觀四年四月勅願、同年社頭造替社領倍増、國司越中守 大判事橋朝臣房世とあり、」「同十年祝部に位一級給ふ、同十二年十一月鉾社へ從五位下被授ニ位田、同十八年正月從ニ富山 白雉奉〔留〕祝部給ニ把笏、同年七月十一日丙戌 櫛田神に給ニ從五位下 由、

「陽成天皇 元慶元年正月勅願祝部給位一級、同六年四月楯鉾神へ正四位上給位由」

「朱雀院天皇 承平二年六月櫻田神正四位上被授位由平將門追討勅願、」

「順德院天皇 御不豫、承久三年九月廿七日佐渡より勅願、以ニ仁木盛遠 阪上望城の筆なる後撰集此類都て三部奉納、

後光厳院天皇 文和三年四月櫛田神社正一位の神階、國司 桃井直常 同朝應安五年祝部改めて神主と號す、國司 斯波左兵衛佐源朝臣義將被ニ取立、社頭如舊,應永七年九月大樹義持不例に付祈祷平癒、同十一月斯波右兵衛督源義淳参詣にて倍ニ社領、境内十二丁の方定憲法幷 下馬札改る額字調筆、

正一位櫛田大明神(立額)正四位下右兵衛督源朝臣義淳證書

勅願所 古龍久禮山(横額)

社頭造替國司 斯波義敏奉行、此時より 神主 櫛田大宮司と號す、

明應二年六月大樹義村聊參籠あり、故に「勅謚〔楯鉾大神 櫛田大神〕廣前、征夷大將軍宰相従四位下 羽林郎源朝臣義村謹拜」

とあり、

其他 櫛田神社社記に傳へて 前書の祈願文を保存する事多し、されど異なる所少なきを以て之れを略す、以上記に據る、祭神に就き異説あり、

「按土人傳說、昔此地に大蛇ありて、一女を呑む、時に其の指櫛に畏れて得呑ます、其の害を免ると、因て此櫛を神靈として祭ると、此は奇稲田媛を祭れるより、同神の故事を謬り傳へたるなるべし、」其他 斯波瀬義の時 悉社殿を修造して以来、天正十三年 佐々成政の豊臣秀吉を攻るに當り、據ニ黒川山因 新禱 社司奉ニ 於除矢之守護札、凱陣の日参詣ありしと、前田家も亦 崇敬して懸命給 社中之憲法」とあり、明治五年九月に至り同縣に於て郷社に列す、社殿は本殿、渡殿、拝殿にして境内殊に廣く古木森々たり、総て四千四百八十六坪(官有地第一種)を有し、實に當園に於て歷史多き大社の内なりと云ふべし。

例祭日 九月十日

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』中,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088278

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』中,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088278

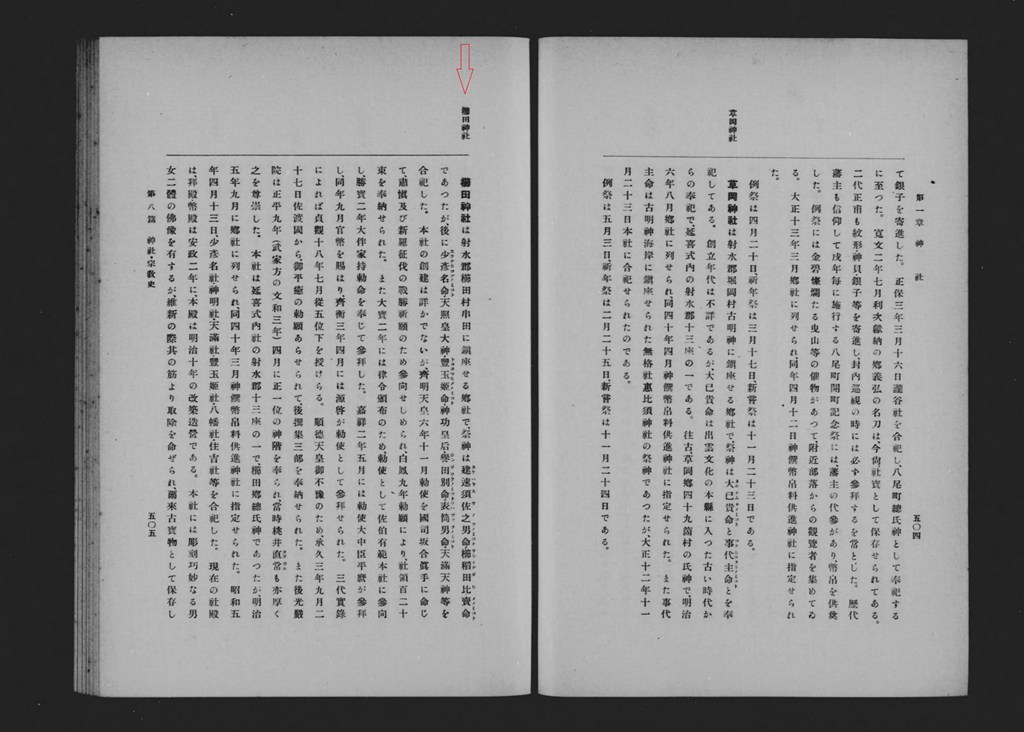

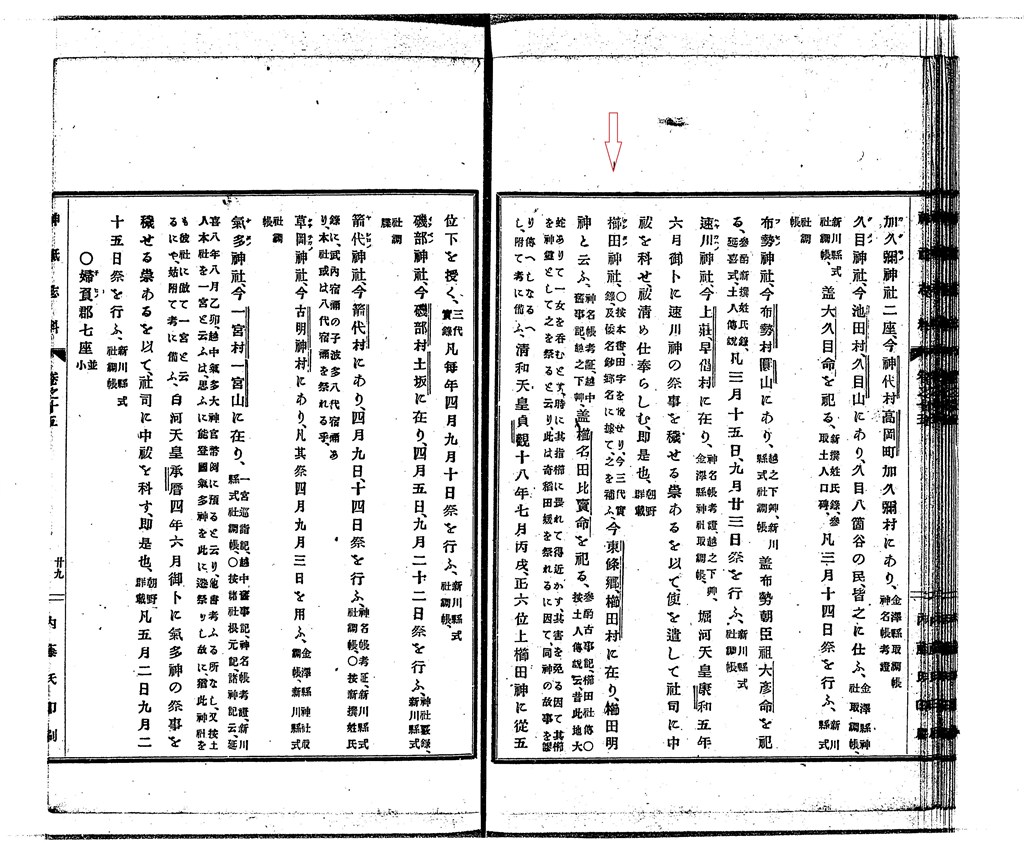

『富山県政史』第7卷,昭和14年に記される内容

【抜粋意訳】

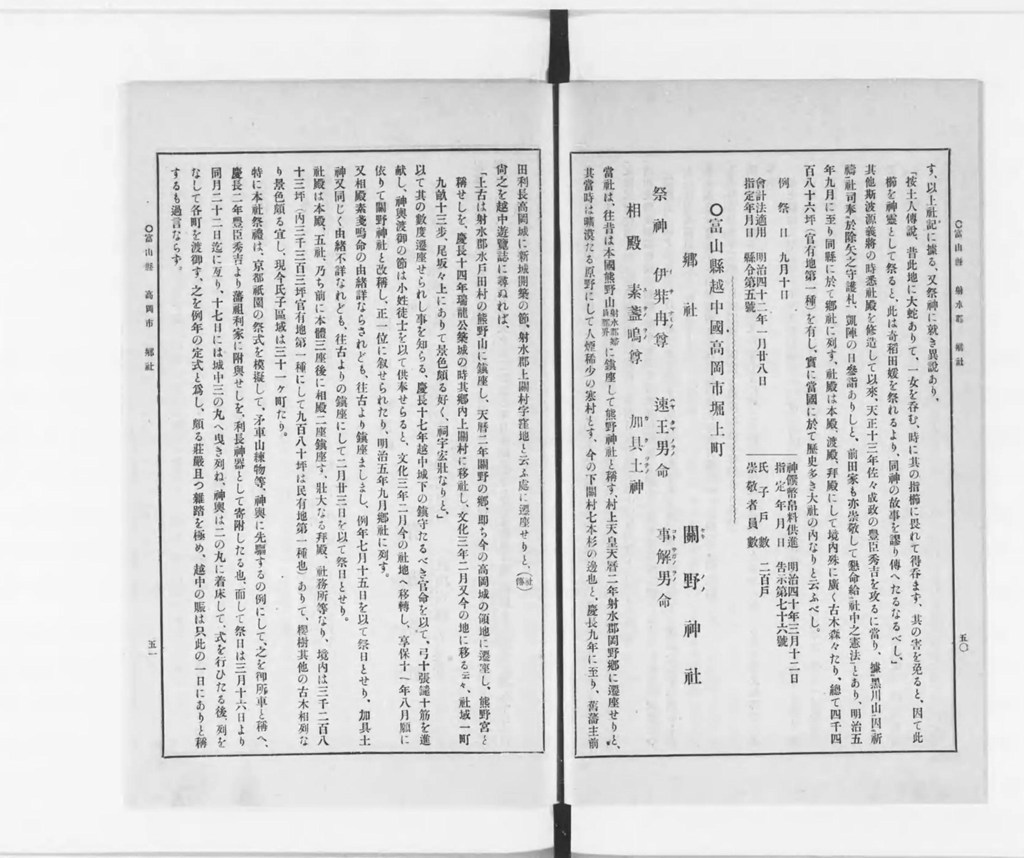

櫛田神社

櫛田神社は 射水郡櫛田村申田に鎭座せる郷社で、祭神は建速須佐之男命(タテハヤスサノヲノミコト)・櫛稻田比賣命(クシイナダヒメノミコト)であったが、後に少彦名命(スクナヒコナノミコト)・天照皇大神・豐玉姫命(トヨタマヒメノミコト)・神功皇后・譽田別命(ホンタワケノミコト)・表簡男命(ウハツツヲノミコト)・天満天神等を合祀した。

本社の創建は詳かでないが、齊明天皇六年十一月勅使を國司 坂合眞手に命じて、粛愼 及び 新羅征伐の戦勝祈願のため参向せしめられ、白鳳九年 勅願により、社領百二十束を奉納せられた。また大寶二年には律令頒布のため、勅使として佐伯有範 本社に参向し、勝寶二年 大伴家持 勅命を奉じて参拜した。嘉祥二年五月には勅使 大中臣平磨が参拜し、同年九月官幣を賜はり、斉衡三年四月には源啓が勅使として参拜せられた。

三代實錄によれば 貞観十八年七月從五位下を授けらる。順徳天皇 御不豫のため、承久三年九月二十七日 佐渡國から、御平癒の勅願あらせられて、後撰集三部を奉納せられた。また後光嚴院は正平九年 (武家方の文和三年 )四月に正一位の神階を奉られ、當時 桃井直常(タダツネ)も亦厚く之を尊崇した。本社は延喜式内社の射水郡十三座のーで、櫛田郷總氏神であったが、明治五年四月十三日、少彦名社・神明社・天満社・豐玉姫社・八幡社・住吉社等を合祀した。

現在の社殿は、拜殿・幣殿は安政二年に、本殿は明治十年の改築造營である。本社には彫刻巧妙なる男女二體の佛像を有するが、維新の際 其の筋より取除を命ぜられ、爾來古實物として保存してある。 境内に接近して、勒使塚と稱する墳墓がある。

例祭は九月十日、祈年祭は 二月二十二日、新嘗祭は十一月二十五日である。

【原文参照】

富山県 編『富山県政史』第7卷,富山県,昭和14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1451239

富山県 編『富山県政史』第7卷,富山県,昭和14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1451239

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・櫛田神社 社殿

Please do not reproduce without prior permission.

・〈社殿向かって右〉奈良比丘殿(祈祷受付)

万葉の歌人大伴家持は お宮の建つ鎮守の森を古能久礼山 奈良比丘と呼んだと伝える

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈社殿向かって左〉古能久礼殿(授与所)

古能久禮とは 射水郡南部の丘陵地・大沢山の古称と云う

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉住吉社

Please do not reproduce without prior permission.

・参道石段・石段下の親柱の位置に 石柱「古能久礼山」「奈良比丘」の文字・車祓所

Please do not reproduce without prior permission.

・参道・赤幣殿〈神輿殿〉・古能久礼橋

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

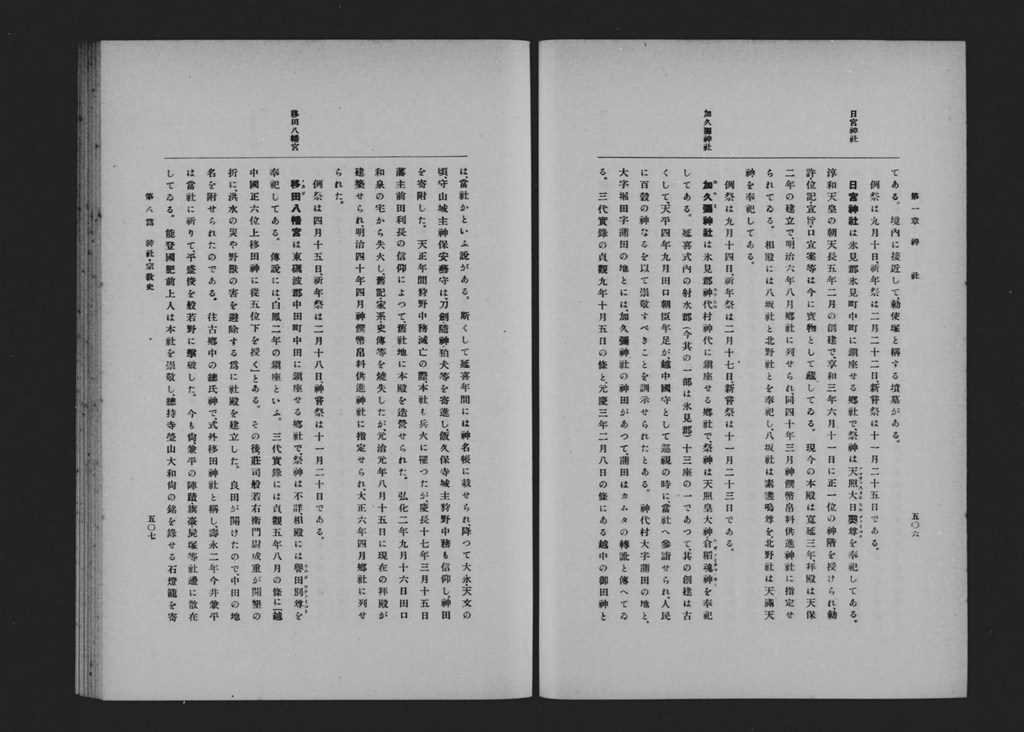

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

この日 朝廷は 甲斐・越中・美濃の諸神に神階を授け

また 丹後国と美作国で 飢饉と疫病が起こったため 困窮している人々に食糧などを支給し 救済を行った と記しています

【抜粋意訳】

卷二十九 貞觀十八年(八七六)七月十一日丙戌

○十一日丙戌

授くに

甲斐國 從四位下勳十二等 物部神

越中國 新川神に 並に從四位上甲斐國 正五位下 美和神 正五位上

美濃國 正六位上 兒安神

越中國 櫛田神に 並に從五位下を丹後 美作兩國飢疫 賑給絶乏戸

〔丹後国 美作国の両国で飢饉と疫病が発生 困窮する戸(家)に賑給(しんきゅう:救済給付)した〕

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

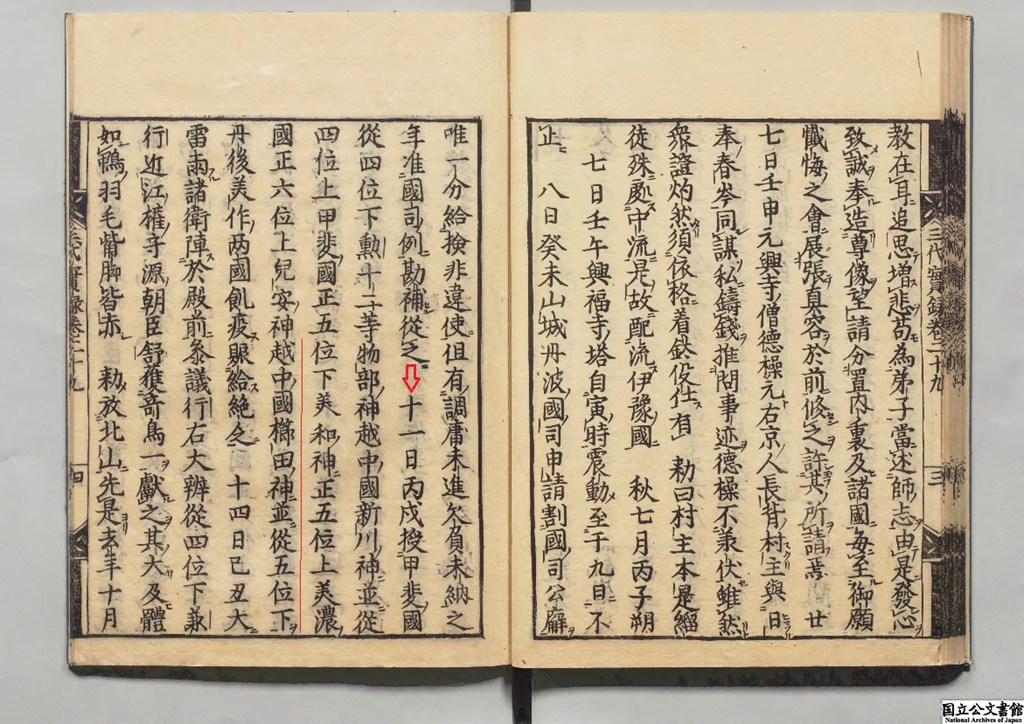

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)北陸道 352座…大14(うち預月次新嘗1)・小338[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)越中國 34座(大1座・小33座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)射水郡 13座(大1座・小12座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 櫛田神社

[ふ り が な ](くしたの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Kushita no kaminoyashiro)

【原文参照】

※「舊印本神名式に 櫛神社とあるは田の字を脫せること」とあり

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『延喜式神名帳』(927年12月編纂)に所載される「櫛田神社」について

延喜式内社 伊勢國 多氣郡 櫛田神社(くしたの かみのやしろ)の論社

・旧櫛田神社跡(松阪市櫛田町)

・櫛田神社(松阪市櫛田町)

・飯野高宮神山神社(松阪市山添町)〈旧櫛田神社跡を合祀〉

旧櫛田神社跡(松阪市櫛田町)は 明治41年2月11日 神山神社〈現 飯野高宮神山神社(松阪市山添町)〉に合祀されました

昭和八年(1933)現在地に分祀 櫛田神社(櫛田)となっています

延喜式内社 伊勢國 多氣郡 櫛田槻本神社(くしたつきもとの かみのやしろ)の論社

・旧櫛田神社跡(松阪市櫛田町)

・櫛田神社(松阪市櫛田町)

・飯野高宮神山神社(松阪市山添町)〈旧櫛田神社跡を合祀〉

旧櫛田神社跡(松阪市櫛田町)は 明治41年2月11日 神山神社〈現 飯野高宮神山神社(松阪市山添町)〉に合祀されました

昭和八年(1933)現在地に分祀 櫛田神社(櫛田)となっています

延喜式内社 伊勢國 朝明郡 櫛田神社(くしたの かみのやしろ)

・櫛田神社(桑名市島田)

延喜式内社 越中國 射水郡 櫛田神社(くしのた かみのやしろ)

・櫛田神社(射水市串田)

スポンサーリンク

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR北陸新幹線 新高岡駅から県道58号・239号経由で東南方向へ約5.9km 車での所要時間は11~15分程度

Please do not reproduce without prior permission.

櫛田神社(射水市串田)に参着

社頭には 朱色の鳥居が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

社頭からは 樹木が多く見通しが出来ません 参道が200m程続いています

写真では わかりづらいので 外側から見ると 長い参道がイメージ出来るかもしれません

Please do not reproduce without prior permission.

参道を進んでいくと やがて石段が見えてきます

Please do not reproduce without prior permission.

石段を上がります

Please do not reproduce without prior permission.

石段の上には鳥居が建ちます 一礼をしてから

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿は バリアフリーとなっています

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をしてから 参道の石段を下ります

Please do not reproduce without prior permission.

参道を戻ります 右手の鳥居は「社務所」の入口です

参道は西に向かって伸びていて 奥に見えている朱色の鳥居が社頭です

Please do not reproduce without prior permission.

参道には 南側への出入り口があり ここにも鳥居があります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

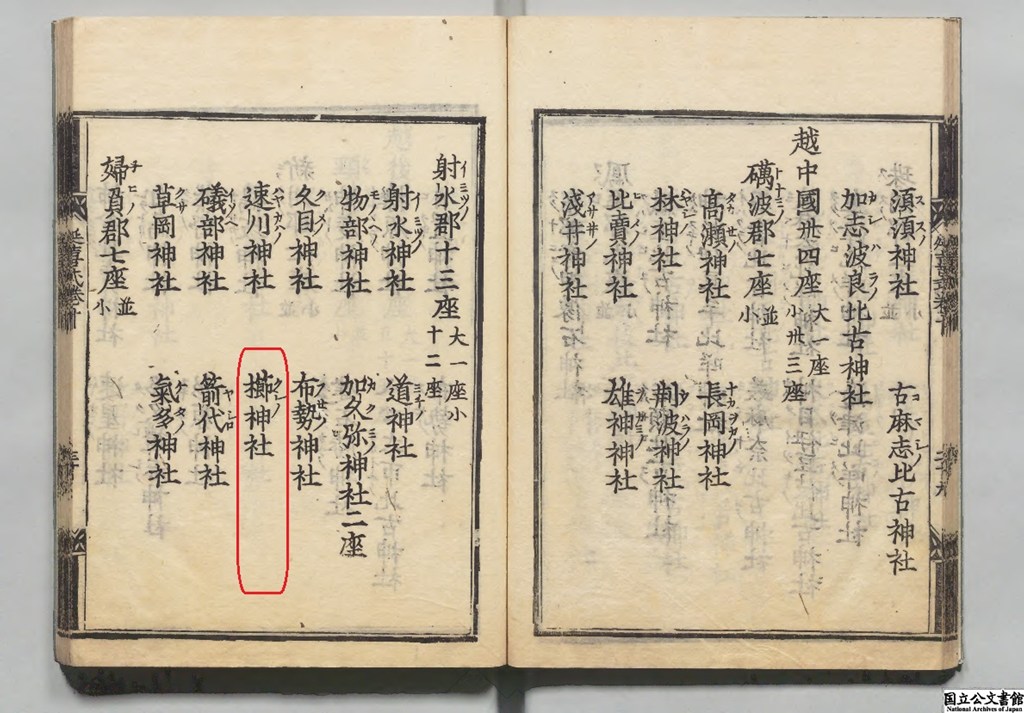

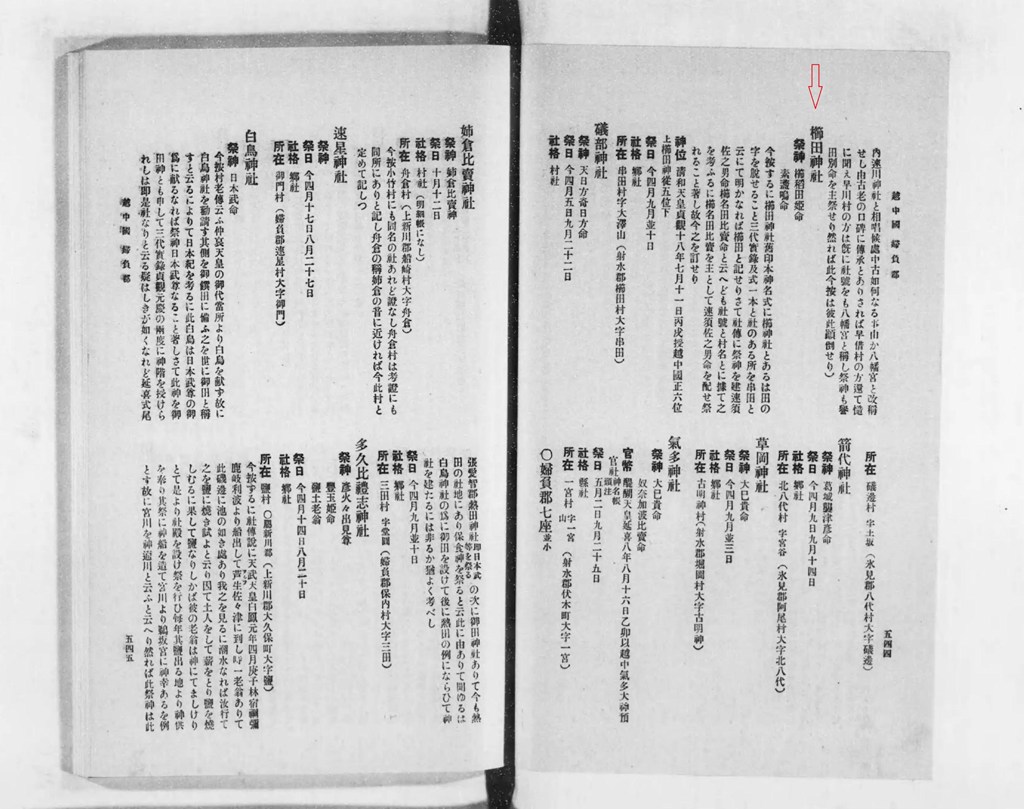

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 櫛田神社について 所在は゛櫛田村に在す゛〈現 櫛田神社(射水市串田)〉と記しています

【抜粋意訳】

櫛田神社

櫛田は久之多と訓べし、和名鈔、〔郷名部〕櫛田、〔假字上の如し〕

〇祭神 素戔嗚尊 奇稻田姫命〔神社帳〕

〇櫛田村に在す〔神社帳〕

類社

伊勢國多氣郡 櫛田神社の條見合すべし神位

三代實錄、貞観十八年七月十一日丙戌、授ニ越中國櫛田神從五位下、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 櫛田神社について 所在は゛今 東條郷、櫛田村に在り、櫛田明神と云ふ、゛〈現 櫛田神社(射水市串田)〉と記しています

【抜粋意訳】

櫛田(クシタノ)神社、

〔〇按 本書、田字を脱せり、今 三代實錄、及 倭名鈔郷名に據て、之を補ふ〕

今 東條郷、櫛田村に在り、櫛田明神と云ふ、〔神名帳考証、越中舊事記、越之下〕盖 櫛名田比賣命を祀る、〔参酌古事記、櫛田社傳〕

〔〇按 土人傳説云、昔 此地 大蛇ありて 一女を呑むとす、時に其指 櫛に畏れて得近かず、其害を免る因て 其櫛を神靈として之を祭ると云り、此は奇稻田媛を祭れるに因て、同神の故事を謬り傳へしなるへし、附て考に備ふ、〕清和天皇 貞観十八年七月丙戌、正六位上櫛田神に從五位下を授く、〔三代實錄〕

凡 每年四月九月十日祭を行ふ、〔新川縣式社調帳〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第15−17巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815497

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 櫛田神社について 所在は゛串田村字大澤山 (射水郡櫛田村大字串田 )゛〈現 櫛田神社(射水市串田)〉と記しています

【抜粋意訳】

櫛田神社

祭神

櫛稻田姫命

素盞鳴命今按するに 櫛田神社舊印本神名式に 櫛神社とあるは田の字を脫せること 三代實錄 及 式一本と社のある所を串田と云にて明かなれば 櫛田と記せり

さて社傅に 祭神を建連須佐之男命 櫛名田比賣命と云ヘども 社號と村名とに據て 之を考ふるに 櫛名田比賣を主として 速須佐之男命を配せ祭れること著し 故今之を訂せり神位 清和天皇 貞観十八年七月十一日丙戌 授越中國正六位上 櫛田神從五位下

祭日 今四月九月並十日

社格 郷社所在 串田村字大澤山 (射水郡櫛田村大字串田 )

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

櫛田神社(射水市串田)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.