國原神社(くにはらじんじや)は 延喜式内社 丹後國 竹野郡 久尓原神社(くにはらの かみのやしろ)です 旧鎮座地「高田の森」〈国久集落から南へ約500mの水田の中にある丘 今は樹木はなく地膚をのぞかせている 大杉のあった頃は その日影が国久まで届いたと云う〉明治43年(1910)杉森神社に合併し更に 国原神社と改称した

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

國原神社(Kunihara shrine)

【通称名(Common name)】

・江戸時代には「高田大明神(たかだだいみょうじん)」

【鎮座地 (Location) 】

京都府京丹後市弥栄町国久字石ヶ元214番地の2

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》国常立神(くにのとこたちのかみ)

《配》猿田彦大神(さるたひこのおほかみ)

〈辻堂に祀られていた庚申 明治二年(1869)十一月神社調の際 当社へ遷し相殿とす〉

《配》元 杉森神社の御祭神

〈明治四十三年(1910)四月 杉森神社の社地に〈國原神社の旧鎮座地〉「高田の森」から高田大明神が遷座して 國原神社と改称されています〉

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

『式内社調査報告第十八・十九巻』昭和59年に記される内容

【抜粋】

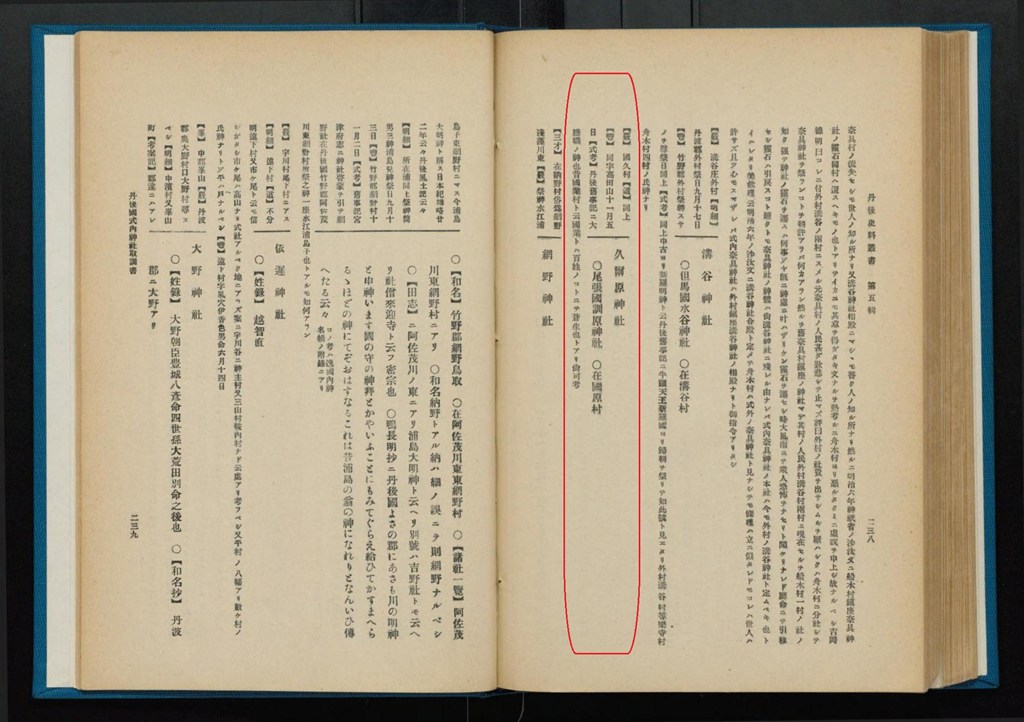

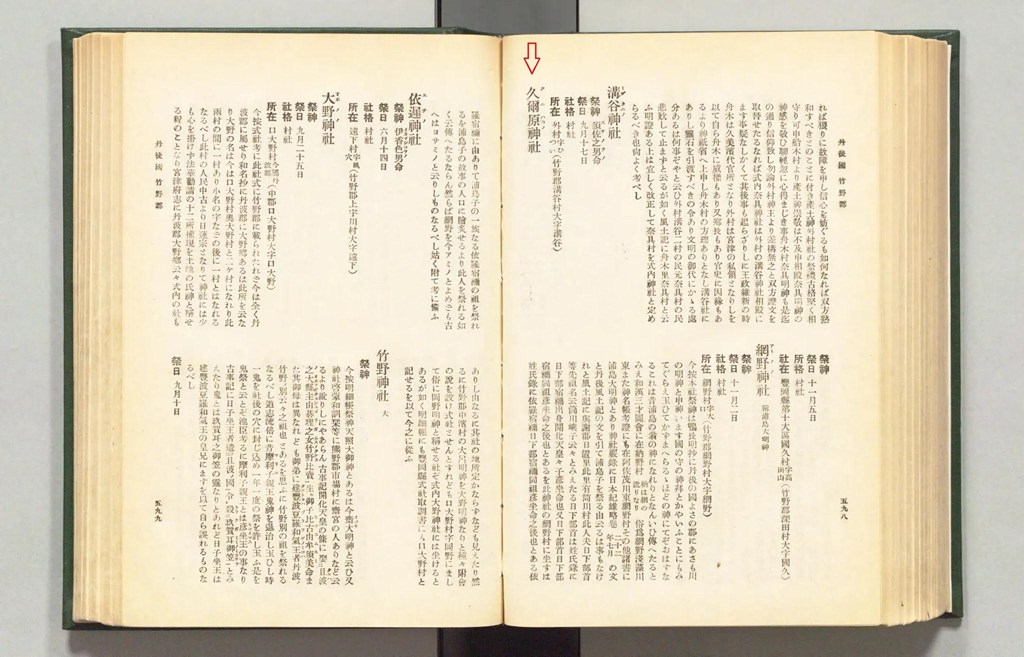

式内社調査報告第十九巻

久尓原神社 由緒

『丹府志』には「久尓原神社今高田大明神と称す」とあり、

又 當杜に伝はる由來記によると「應永十二年春、大和の国宇多郡より此神霊を請ひ來りて、 高田の森に安置す。此の森に高さ八十丈、周り十五囲に餘る大杉あり、此の木の本に神社を営み遷宮せしめ国原大明神と崇め奉る。此の国原大明紳の神霊は 天神七代の元神 国常立尊なり。日本開闢の神なり。尊崇すべし。諾神の内にても感応第一の神なり」とある。

さらに神杜明細帳には、「猿田彦大神は俗に庚申と称し、辻堂において祭り來りしが、明治二年十一月神社調の際 当社へ遷し相殿とす。 (中略)国原神社の本杜は小字高田にありしが、明治四十三年四月是を杉森神社に合併し更に、国原神社と改称す。

大正三年接続地山林二段一畝二十歩を合し、総べて境内地に編入をなせり」と載せてゐる。

なほ明治四年五月、村社に指定された。旧鎮座地の「高田の森」は国久集落から南へ約五〇〇メートルの水田の中にある丘で、 今は樹木はなく地膚をのぞかせてゐる。大杉のあつたころは、その日影が国久まで届いたといふ。

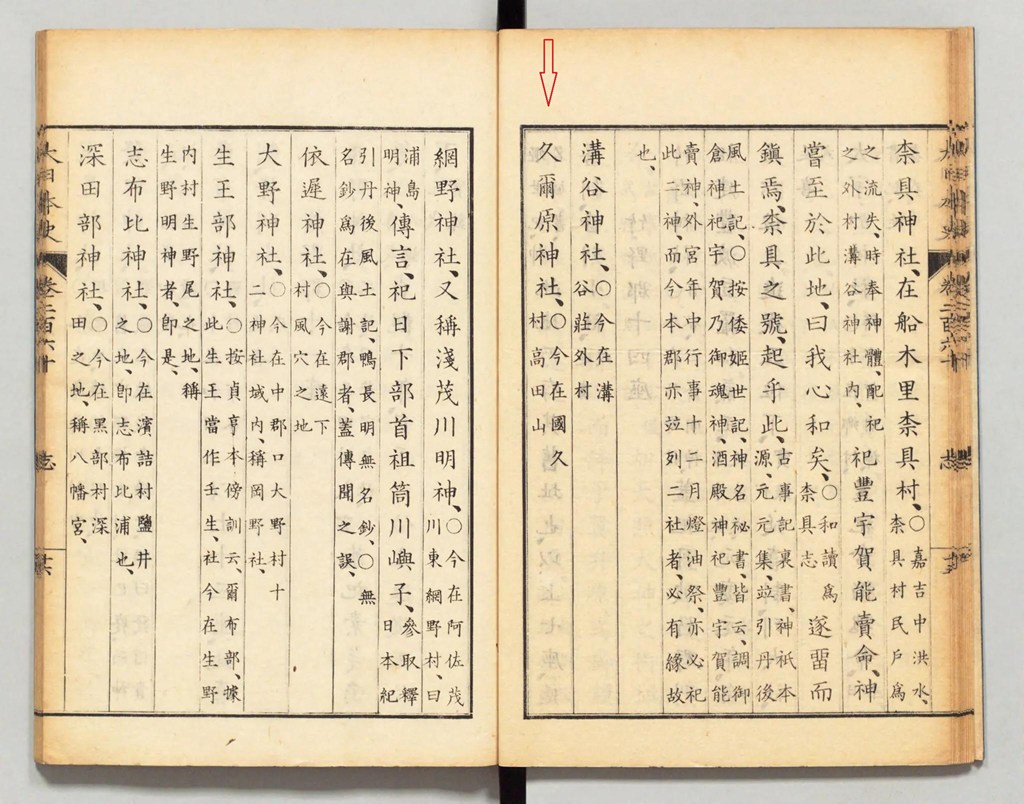

【原文】

『式内社調査報告第十八・十九巻』著者 式内社研究会編纂.刊行年.昭和59年.出版社 皇学館大学出版部より

『大日本史』一百十五,明治に記される内容

國原神社(京丹後市弥栄町国久)の旧鎮座地「高田の森」にあると記しています

【抜粋意訳】

久爾原神社

〇今在 國久村 高田山

【原文参照】

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

『丹後史料叢書』第5輯,昭和2年に記される内容

「【式考】丹後舊事紀ニ 大膳職ノ神也」と記されています

※大膳職ノ神(おおかしわでのつかさのかみ)は 『延喜式神名帳』には「宮中神26座の内 大膳職坐神 三座」として・食物を司る御食津神・水を司る火雷神・土器を司る醤院の高倍神 三座が記されています

【抜粋意訳】

久爾原神社

〇尾張國 訓原神社〇在 國原村

【覈】國久村

【道】同上

【豐】同字高田山十一月五日

【式考】丹後舊事紀ニ 大膳職ノ神也 昔 國業村ト云 國業トハ百姓ノ コトニテ蒼生也トアリ 尚可考

【原文参照】

『丹後史料叢書』第5輯,丹後史料叢書刊行会,昭和2. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1175358

スポンサーリンク

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

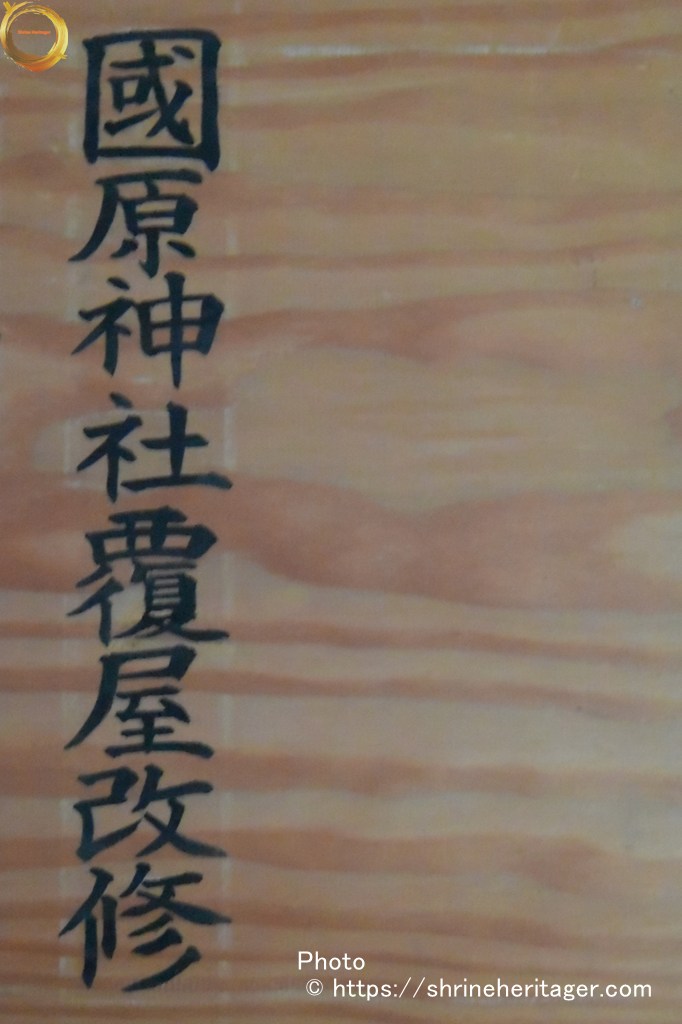

・國原神社 本殿

Please do not reproduce without prior permission.

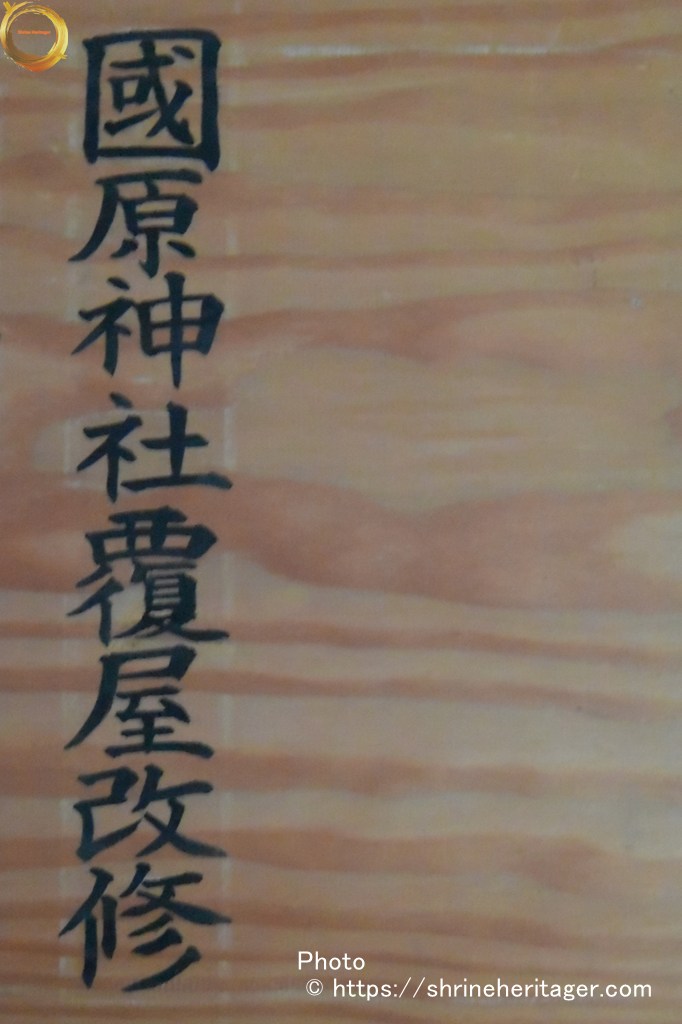

・國原神社 本殿覆い屋

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・参道石段・社日社

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・〈國原神社の旧鎮座地〉「高田の森」高田大明神

〈明治四十三年(1910)四月 杉森神社に合併し 更に 国原神社と改称す〉桑田2号墳〈國原神社の旧鎮座地〉「高田の森」

『式内社調査報告第十八・十九巻』昭和59年に記される内容

国原神社の本杜は小字高田にありしが、明治四十三年四月是を杉森神社に合併し更に、国原神社と改称す。

大正三年接続地山林二段一畝二十歩を合し、総べて境内地に編入をなせり」と載せてゐる。

なほ明治四年五月、村社に指定された。旧鎮座地の「高田の森」は国久集落から南へ約五〇〇メートルの水田の中にある丘で、 今は樹木はなく地膚をのぞかせてゐる。大杉のあつたころは、その日影が国久まで届いたといふ。

旧鎮座地「高田の森」の位置

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

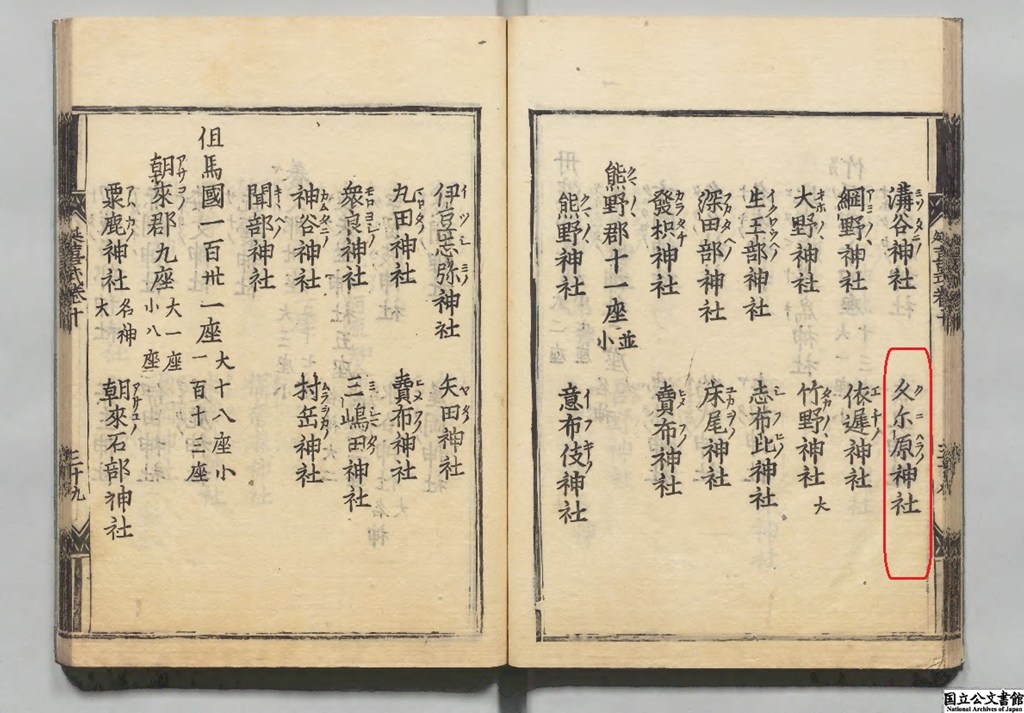

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陰道 560座…大37(うち預月次新嘗1)・小523[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)丹後國 65座(大7座・小58座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)竹野郡 14座(大1座・小13座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 久尓原神社

[ふ り が な ](くにはらの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Kunihara no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

『延喜式神名帳』(927年12月編纂)所載の「くにはらのかみのやしろ」の音を持つ式内社について

延喜式内社 尾張國 春日部郡 訓原神社(くにはらの かみのやしろ)の論社

・訓原神社〈栗原天神社〉(北名古屋市井瀬木東五反地)

・白山神社(春日井市外之原字前田)

延喜式内社 丹後國 竹野郡 久尓原神社(くにはらの かみのやしろ)の論社

・〈國原神社の旧鎮座地〉「高田の森」高田大明神

〈明治四十三年(1910)四月 杉森神社に合併し 更に 国原神社と改称す〉

・國原神社(京丹後市弥栄町国久)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

京都丹後鉄道宮豊線 峰山駅からR482号経由で北上 約8.4km 車での所要時間は12~14分程度

弥栄町国久は竹野川の左岸にあります

Please do not reproduce without prior permission.

国久橋の辺りから南を眺めると 田の中にこんもりとした森〈穂曽長神社〉があり その手前辺りには

〈國原神社の旧鎮座地〉「高田の森」高田大明神

〈明治四十三年(1910)四月 杉森神社に合併し 更に 国原神社と改称す〉があります

Please do not reproduce without prior permission.

竹野川の左岸国久橋辺り R482号の旧道から脇道を50m程進むと

國原神社(京丹後市弥栄町国久)に参着

この地は 元々は 杉森神社の社地でしたが

〈明治四十三年(1910)四月 杉森神社の社地に〈國原神社の旧鎮座地〉「高田の森」から高田大明神が遷座して 國原神社と改称されています〉

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をしてから鳥居をくぐり 参道の石段を上がります

4月7日の参拝でしたが 昨日は風雨が激しかったので 石段には境内の木の枝が折れています

Please do not reproduce without prior permission.

石段を上がると 整地された平らな境内地があり 古い石の手水鉢に水道が引かれていて 清められました

境内の奥に石垣が組まれ その上に本殿の覆い屋が建てられています

Please do not reproduce without prior permission.

本殿 覆い屋にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 参道石段を下ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

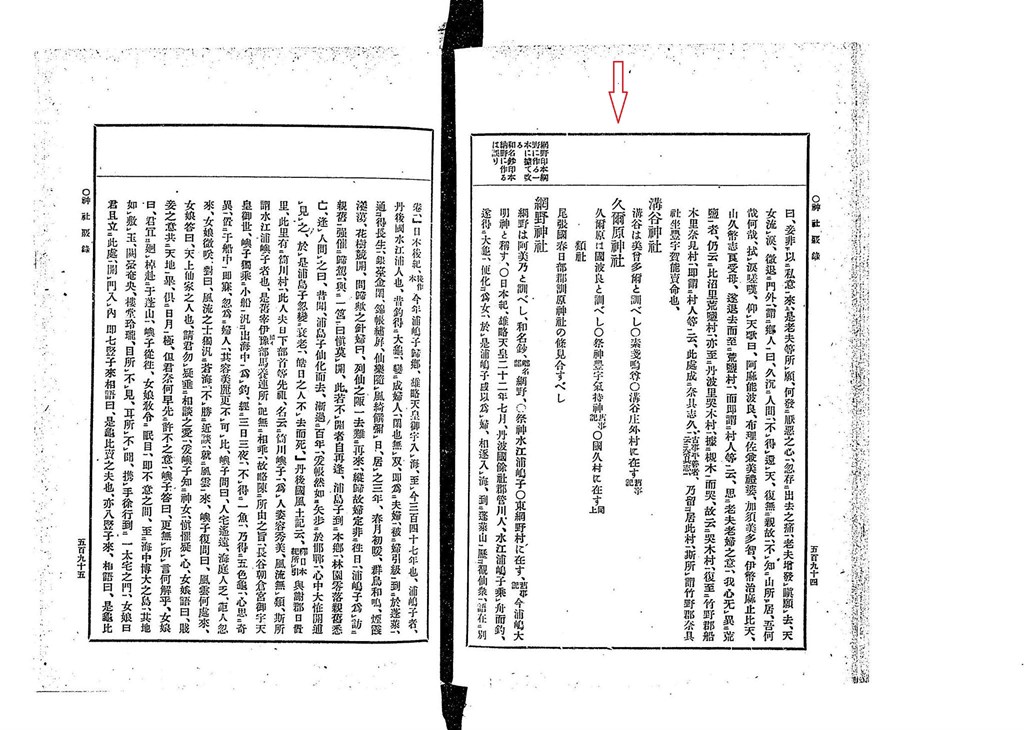

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 久爾原神社について 所在は゛國久村に在す゛〈現 國原神社(京丹後市弥栄町国久)の旧鎮座地「高田の森」〉と記しています

【抜粋意訳】

久爾原神社

久爾原は國波良と訓べし

○祭神 豊字氣持神〔舊事記〕

○國久村に在す〔同上〕

類社

尾張國 春日部郡 訓原神社の條 見合すべし

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

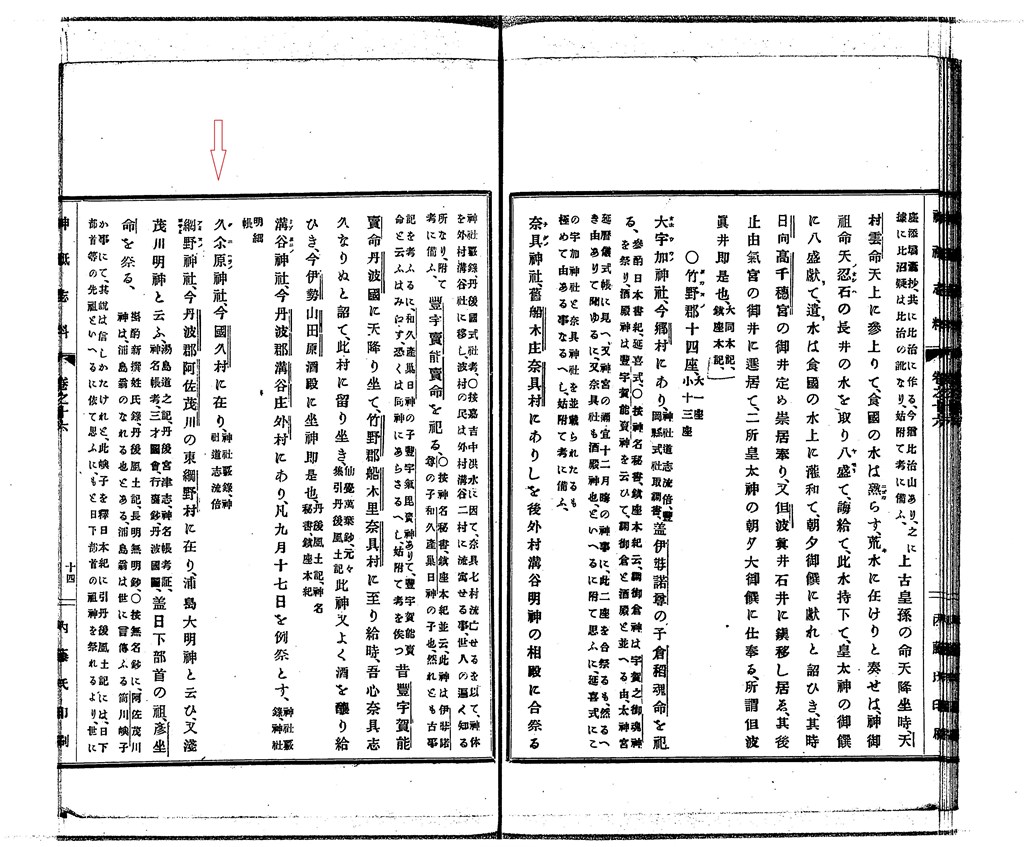

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 久爾原神社について 所在は゛今 國久村に在り゛〈現 國原神社(京丹後市弥栄町国久)の旧鎮座地「高田の森」〉と記しています

【抜粋意訳】

久尓原(クニハラノ)神社

今 國久村に在り、〔神社覈録、神社道志流倍〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第15−17巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815497

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 久爾原神社について 所在は゛豐岡縣第十大區國久村〔字高田山〕(竹野郡深田村大字國久)゛〈現 國原神社(京丹後市弥栄町国久)の旧鎮座地「高田の森」〉と記しています

【抜粋意訳】

久爾原(クニハラノ)神社

祭神

祭日 十一月五日社格 村社

所在 豐岡縣第十大區國久村〔字高田山〕(竹野郡深田村大字國久)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

國原神社(京丹後市弥栄町国久)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.