温泉神社(ゆぜんじんじゃ)は 第三十四代舒明天皇の御代(630年)飛鳥時代 狩野三郎行広が白鹿を追い この山中に温泉を発見したことにより創建されたとあり 奈良時代の貴族の湯治のことは正倉院文書に記載されています 延喜式内社 下野國 那須郡 温泉神社(ゆのいつみ かみのやしろ)の論社です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

目次

Please do not reproduce without prior permission.

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

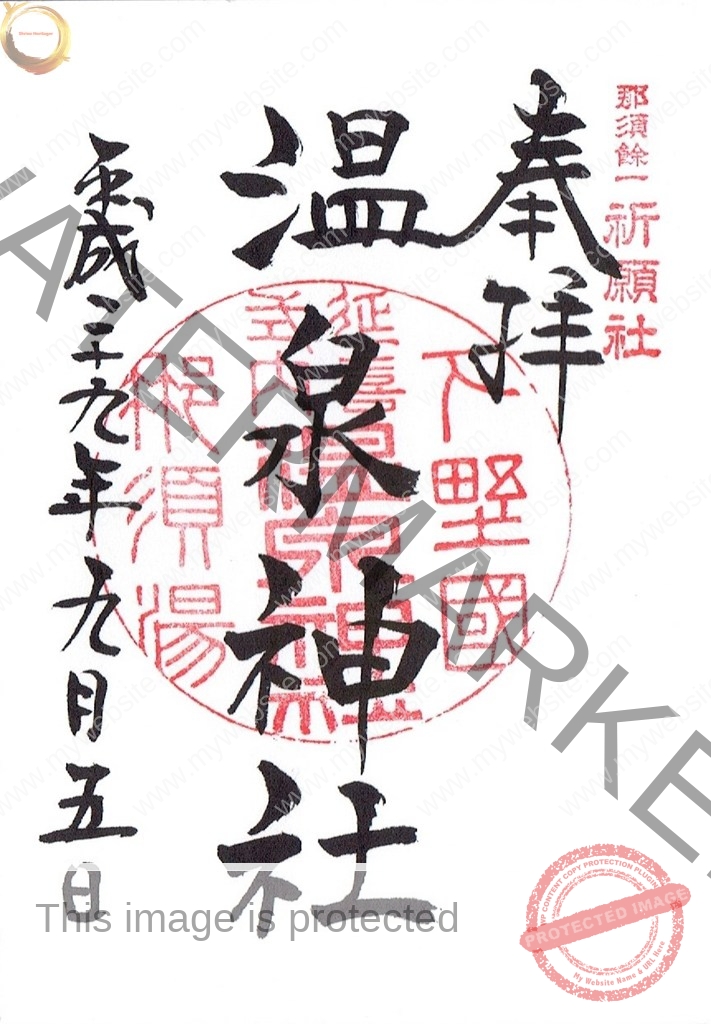

温泉神社(Yuzen shrine)

【通称名(Common name)】

那須温泉神社(なすおんせんじんじゃ)

【鎮座地 (Location) 】

栃木県那須郡那須町大字湯本182

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主祭神》

大己貴命(おほなむちのみこと)

少彦名命(すくなひこなのみこと)

《相殿神》

誉田別命(ほんだわけのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

・ 国史見在社(こくしげんざいしゃ)〈相殿に合祀 石作神〉の旧鎮座地

〈六国史(『日本書紀』『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』)に記載されている神社〉

【創 建 (Beginning of history)】

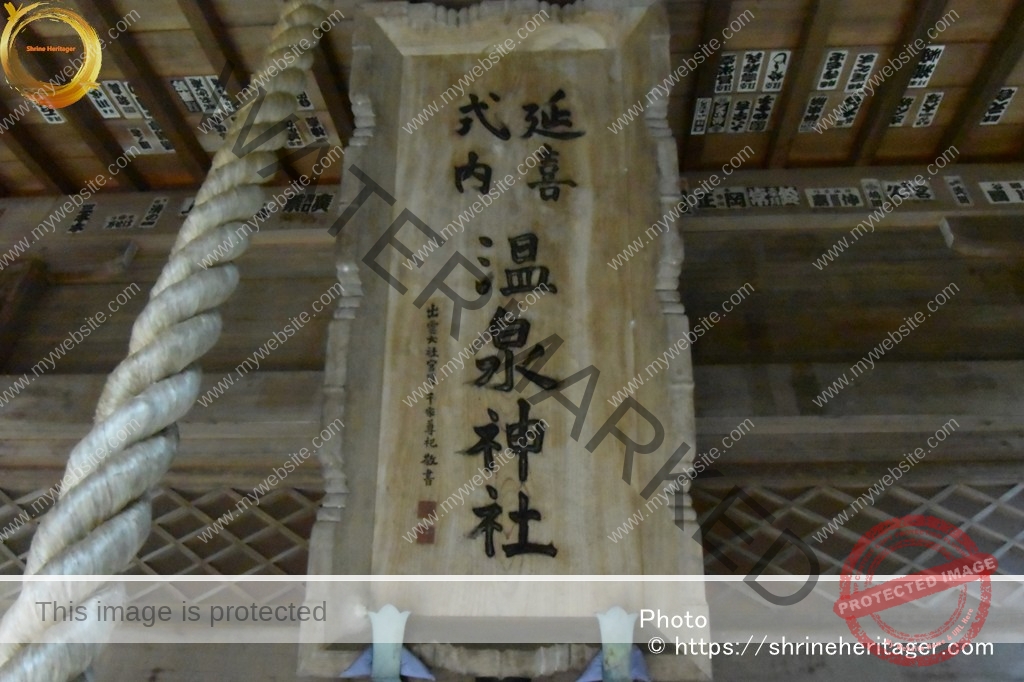

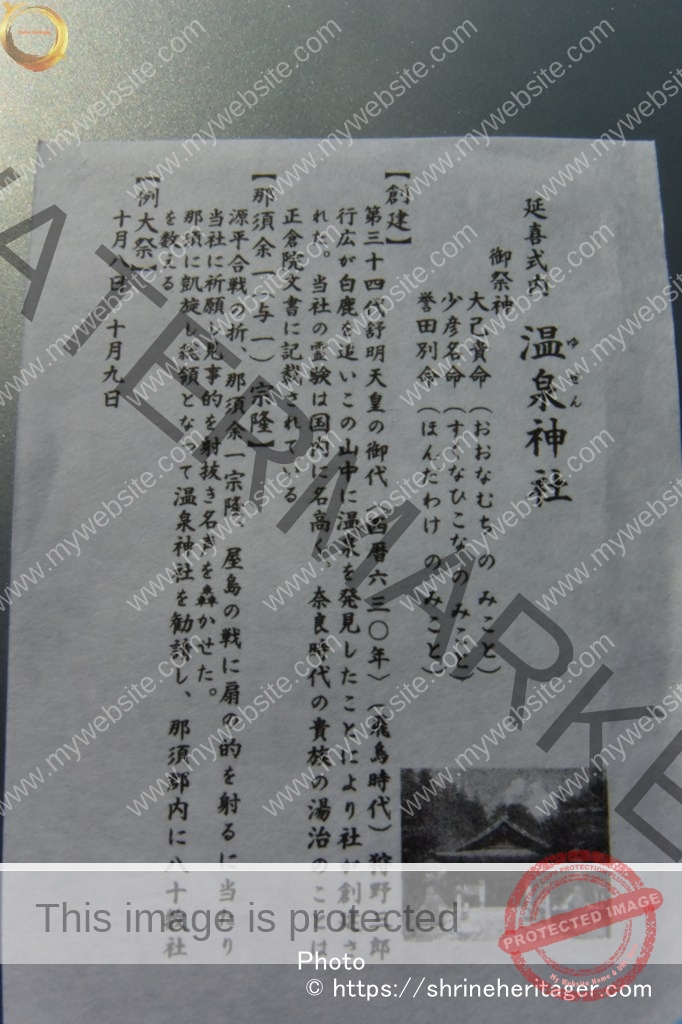

延喜式内 温泉神社

創立

第三十四代舒明天皇の御代(六三〇年) 狩野三郎行広、矢傷の白鹿を追って山中に迷い込み神の御教により温泉を発見し神社を創建、温泉の神を祀り崇敬の誠を尽くした。狩野三郎行広は後年 那須温泉 開発の祖として見立神社祭神として祀られる。祭神

大己貴命(おおなむち の みこと)

少彦名命(すくなひこな の みこと)相殿

誉田別命(ほんだわけ の みこと)大己貴命は別名 大国主命(大国様)と申し上げ縁結び、商売繁盛、 身体健全、温泉守護、の神として信仰されています。

少彦名命は国土を耕し鉱山や温泉を開拓し薬等を作った神であり温泉の神として広く崇敬されている。

誉田別命は八幡様とも申し上げ武運の神として尊ばれ勝運を祈る神である。由緒

正倉院文書延喜式神明帳記載(九二七年)によると温泉名を冠する神社は十社を数える。上代より当温泉神社の霊験は国内に名高く 聖武天皇の天平十年(七三八年)には都より貴人が那須に湯治に下った事が載せられている。従って神位次第に高まり清和貞観十一年(八六四年)には従四位勲五等が贈られている。

文治元年(一一八五年)那須余一宗隆、源平合戦屋島の戦に温泉神社を祈願し見事扇の的を射、名声を轟かせ後一門を挙げて厚く崇敬した。

建久四年(一一九三年)源頼朝那須野原巻狩の折小山朝政の射止めし九岐大鹿を奉納。

元禄二年(一六八九年)俳人 松尾芭蕉「奥の細道」をたどる途中 温泉神社に参詣、那須余一奉納の鏑矢等宝物を拝観、殺生石見物等が曽良の随行日記に載せられている。

大正十三年(一九二二年)摂政宮殿下(昭和天皇)の行啓を仰ぎ那須五葉松のお手植えを頂く。大正十一年(一九二〇年)久邇宮良子女王殿下御参拝、那須五葉松のお手植えを頂く。例大祭

十月八日 湯汲祭 献湯祭

十月九日 献幣祭 神幸祭本殿

慶長十二年(一六〇七年)那須資晴の建立幣殿、拝殿

昭和六十年十月竣工社務所

平成二年十月竣工見立神社

祭神 天児屋根命、狩野三郎行広 温泉発見の功により合祀例祭

五月二十七日祖霊社

日清、日露、太平洋戦争による氏子の戦没者並びに地元の神葬祭家の祖先を祀る慰霊祭 春秋彼岸並びに八月十五日(中元祭)

愛宕神社

火産霊命(ほむすびのみこと)例祭 四月二十四日九尾稲荷

例祭 二月初午那須嶽神社(茶臼嶽山頂鎮座)

開山祭 五月八日 閉山祭 十一月八日昭和天皇御製皇太后御歌碑

平成三年七月竣工大鳥居

八幡型 高さ九、〇四メートル 奉納 東京 人見隆清水琴窟

奉納 東京 福田鏡二愛宕福神水

奉納 同 同灯篭

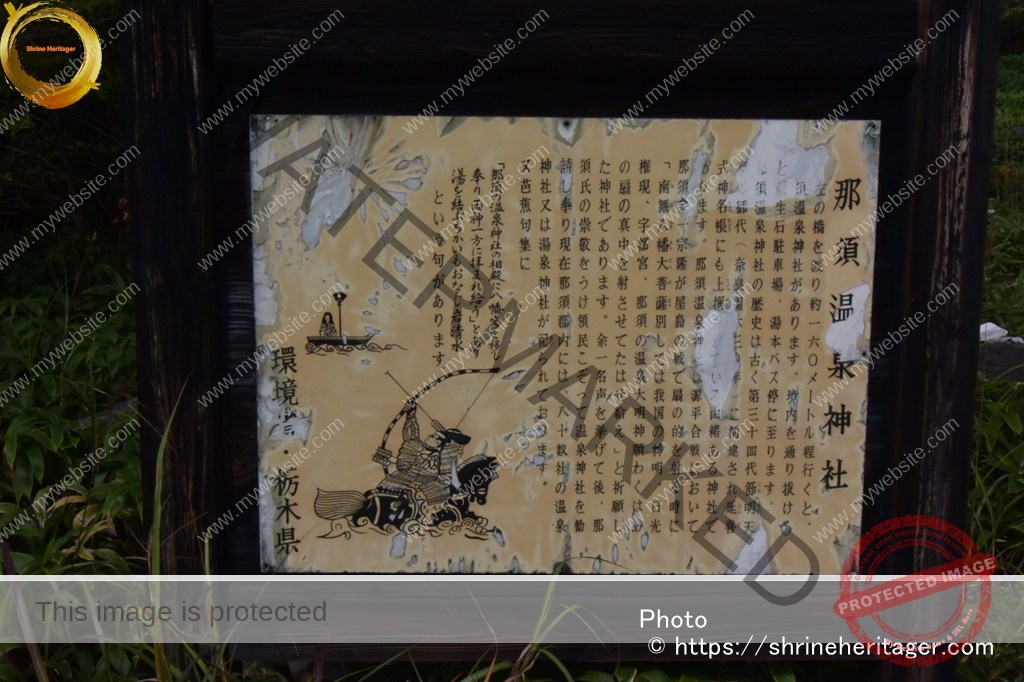

六十四基現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

由緒

祭神

大己貴命 少彦名命 相殿 誉田別命創立

第三十四代舒明天皇の御代(奈良朝)、湯本より南方約八キロメートルの茗荷沢村の住人、狩ノ三郎行広は、小牛ほどの白鹿を追い求め、矢傷を負わせてなおも追い続けて雪不尽山(那須岳)の麓、霧生谷(元湯附近)に至った。

濃霧に包まれ白鹿を見失ない茫然として佇んでいる時、岩上に白髪の老翁表われ、「吾は温泉の神なり。汝の求める鹿はかの谷間の温泉に浴しておれり、その温泉は万病をなおして甚だ効あり。鹿の浴するも手負いを癒さんがためなり、汝よろしく之を聞いて万民の病苦を救うべし。」と言い終りて消え去る。

三郎白鹿を射止め、温泉を発見して神社を建立し、歳時の祭礼怠りなく崇敬の誠をつくしたと言う。これが本神社の創建である。由緒

上代より温泉名を冠せし神社は、延喜式神名帳(西暦900年代)に10社を数え、当温泉神社の霊験は国内に名高く、奈良朝時代の貴族の温泉浴のことは正倉院文書によりても明らかである。従って神位次第に高まり、貞観11年(869)に従四位上を授けられた。

後世 那須余一宗隆西海に扇の的を射るに当り、当温泉神社を祈願し名声を轟かして那須郡の総領となるや領民こぞって温泉神社を勧請し奉り、貞享3年(1686)6月19日、正一位に叙せられた。

現在那須郡内に約80社の温泉神社を数うるのをみればいかにこの地方の信仰を集めていたかが推察される。※「全国神社祭祀祭礼総合調査(平成7年)」[神社本庁]から参照

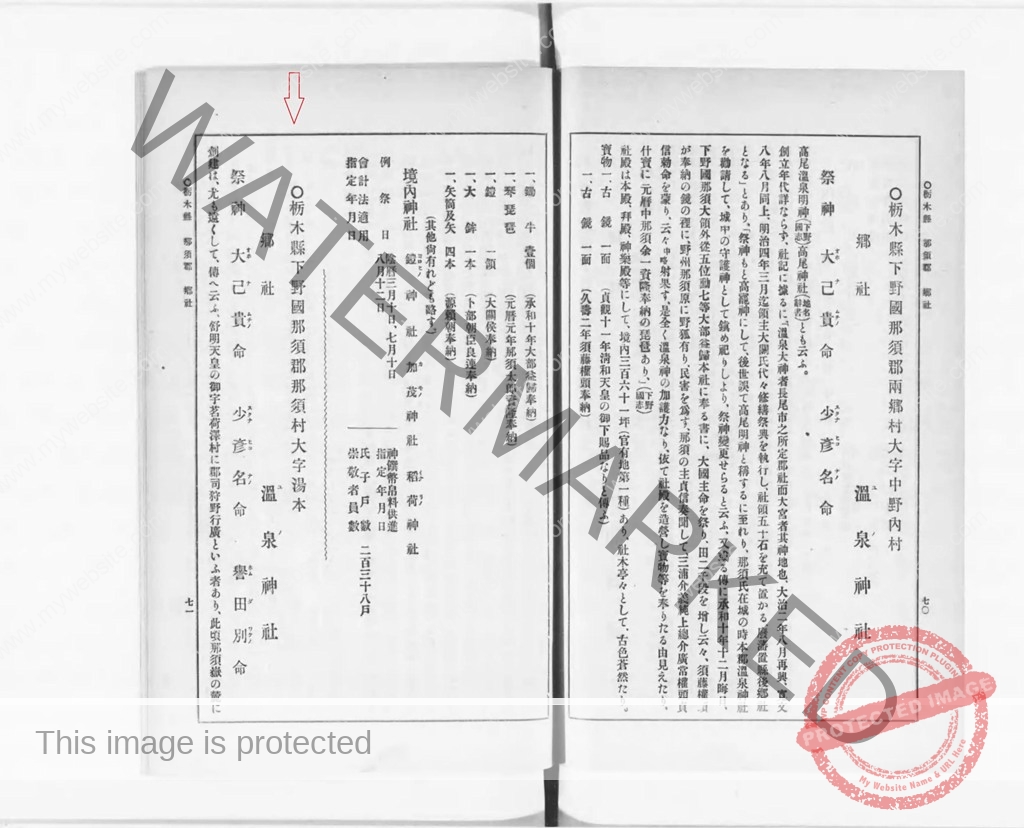

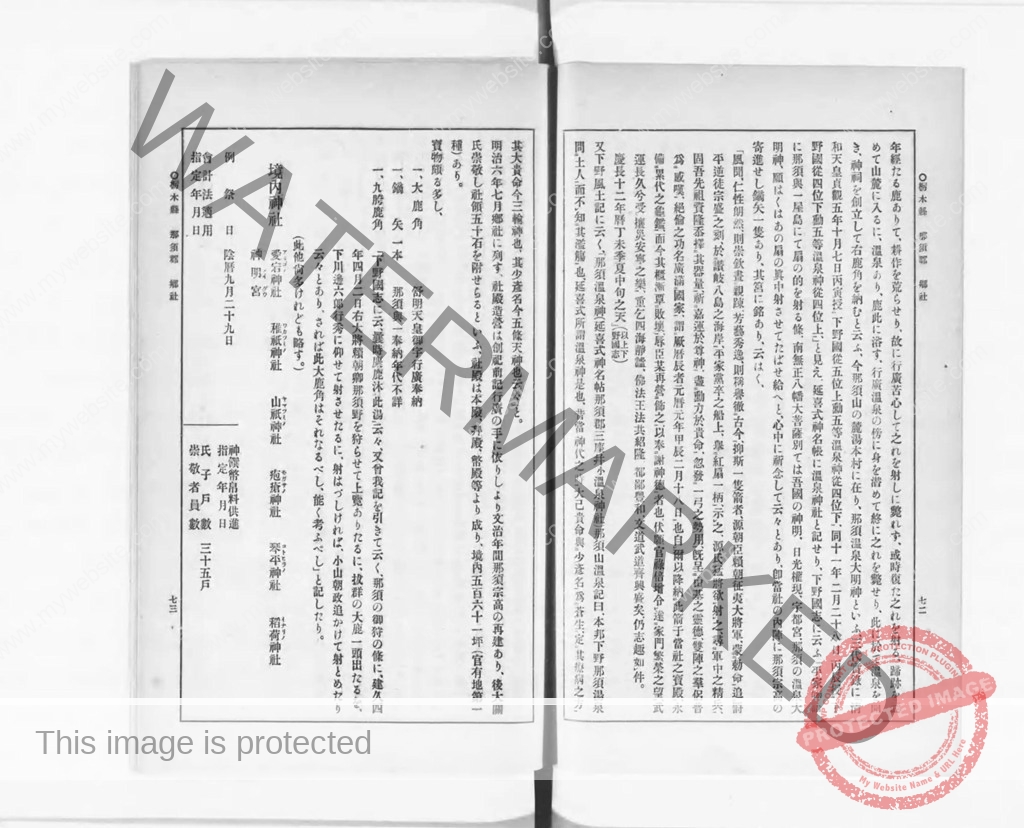

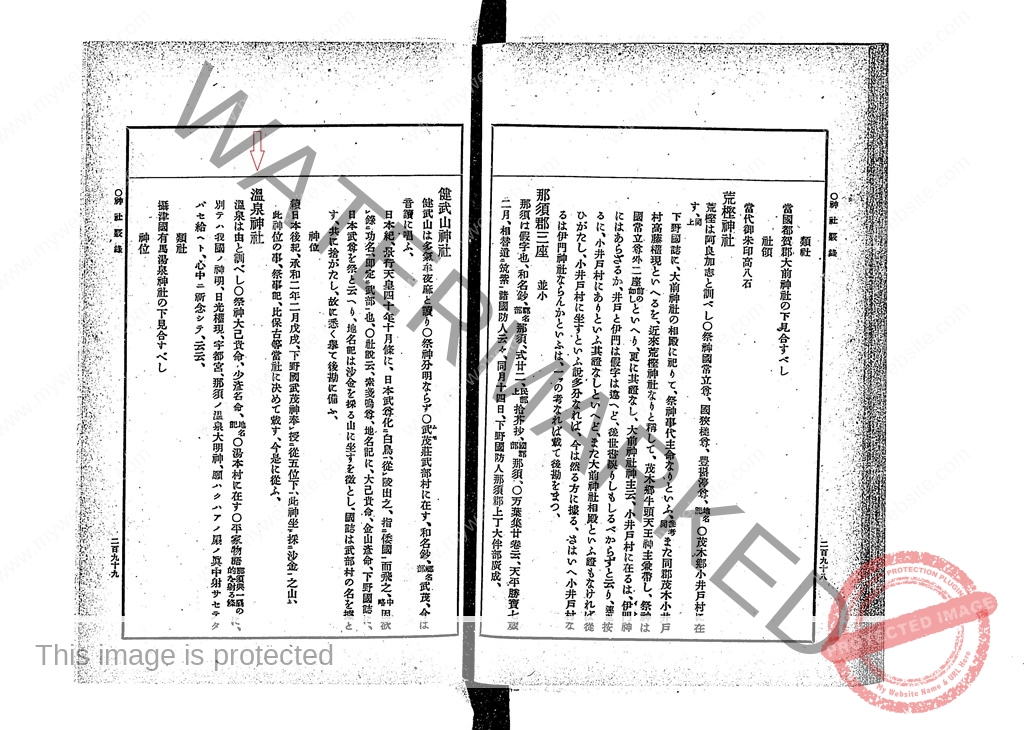

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

那須温泉神社(那須町大字湯本)について 舒明天皇の御宇に創建と記しています

【抜粋意訳】

〇栃木縣 下野國 那須郡那須村大字湯本

郷社 溫泉(ユノ)神社

祭神 大己貴命 少彦名命 譽田別命

創建は、尤も遠くして、傳へ云ふ、舒明天皇の御宇 茗荷澤村に郡司 狩野行廣といふ者あり、此頃 那須嶽の麓に年経たる鹿ありて、耕作を荒らせり、故に行廣 苦心して之れを射しに斃れず、或時復た之れを射る•蹄跡を認めて山麓に入るに、溫泉あり、鹿此に浴す、行廣温泉の傍に身を潜めて終に之れを斃せり、此に於て溫泉を開き、神祠を創立して右鹿角を納むと云ふ、今 那須山の麓 湯本村に在り、那須温泉大明神といふ、

三代實錄に「清和天皇 貞観五年十月七日丙寅授ニ下野國從五位上勲五等溫泉神從四位下、同十一年二月二十八日丙辰授ニ下野國從四位下勲五等溫泉神從四位上」と見え、延喜式神名帳に溫泉神社と記せり、

下野國志に云ふ「平家物語に那須與一 屋島にて扇の的を射る條、南無正八幡大菩薩別ては吾國の神明、日光權現、宇都宮、那須の温泉大明神、願はくはあの扇の眞中射させてたばせ給へと、心中に祈念して云々とあり、卽當社の内陣に那須宗高の寄進せし鍋矢一隻あり、其筥に銘あり、云はく、「風聞、仁性朗然、則崇欽晝親陳、芳藝秀逸、則稱譽徹古今、抑斯一隻箭者、源朝臣賴朝征夷大將軍、蒙勅命追罸・・・・以下略

又 下野風土記に云く、「那須溫泉神 (延喜式神名帖 那須郡三座 并小 溫泉神社)

那須山溫泉記曰、本邦下野那須溫泉問ニ土人而不知ニ・・・・以下略明治六年七月郷社に列す、社殿造營は創祀前記行廣の手に依りしより文治年間那須宗高の再建あり、後 大關氏崇敬し 社領五十石を附せらるといふ、社殿は本殿、拜殿、幣殿等より成り、境内五百六十一坪 (官有地第一種)あり。

寶物頗る多し、

一 大鹿角 舒明天皇御宇 行廣奉納

一 鏑 矢 一本 那須與一奉納 年代不祥

・・・・以下略

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.19ndl.go.jp/pid/1088244

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.19ndl.go.jp/pid/1088244

スポンサーリンク

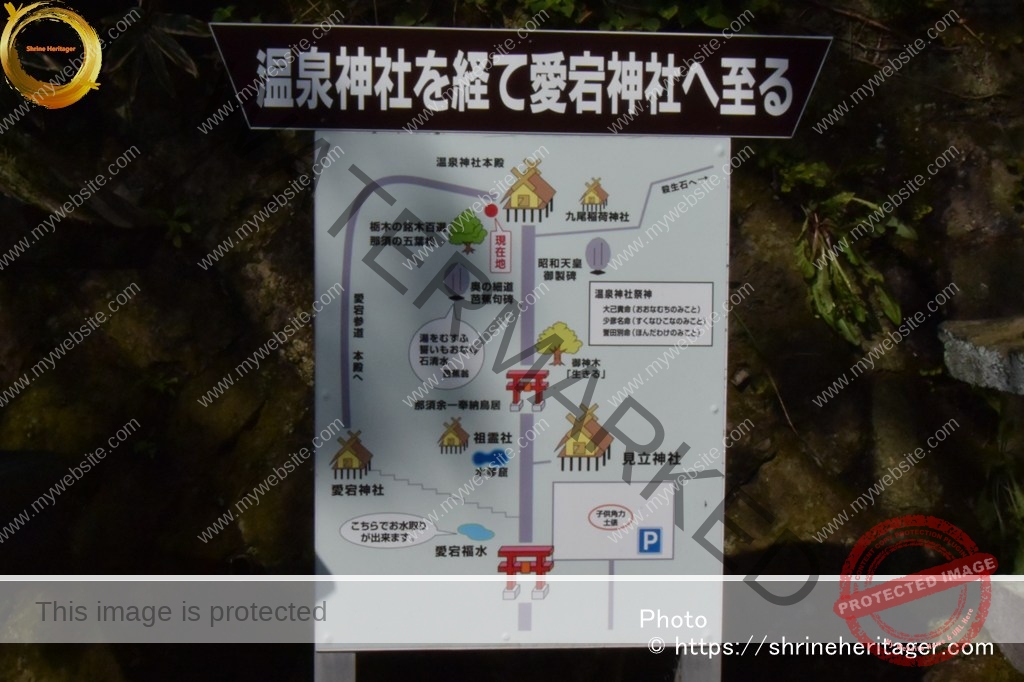

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・境内案内図

Please do not reproduce without prior permission.

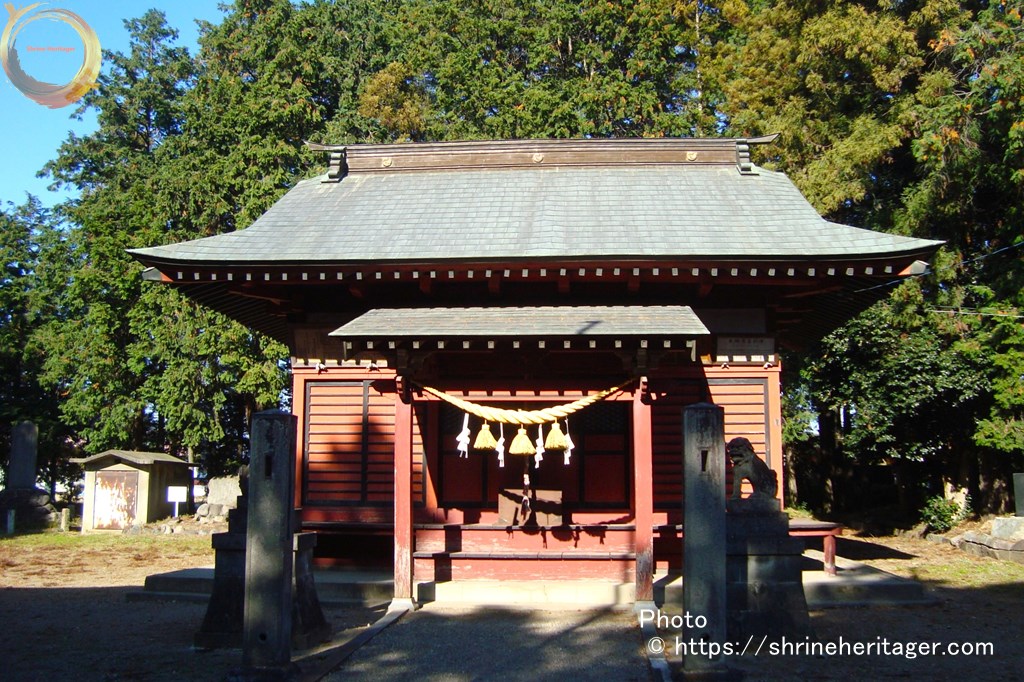

・那須温泉神社 本殿

Please do not reproduce without prior permission.

・那須温泉神社 社殿

Please do not reproduce without prior permission.

・那須温泉神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉九尾稲荷大明神

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・那須の五葉松

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・昭和天皇 御製碑

Please do not reproduce without prior permission.

・手水舎

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・神馬像

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・芭蕉句碑 奥の細道

・〈境内社〉琴平神社・神明宮・山神社

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・御神木 生きる

Please do not reproduce without prior permission.

・三の鳥居 那須与一宗隆奉納の鳥居(文治弐年 一一八六年)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉祖霊社《主》護国の英霊,神葬祭家の祖霊

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・愛宕福神水

Please do not reproduce without prior permission.

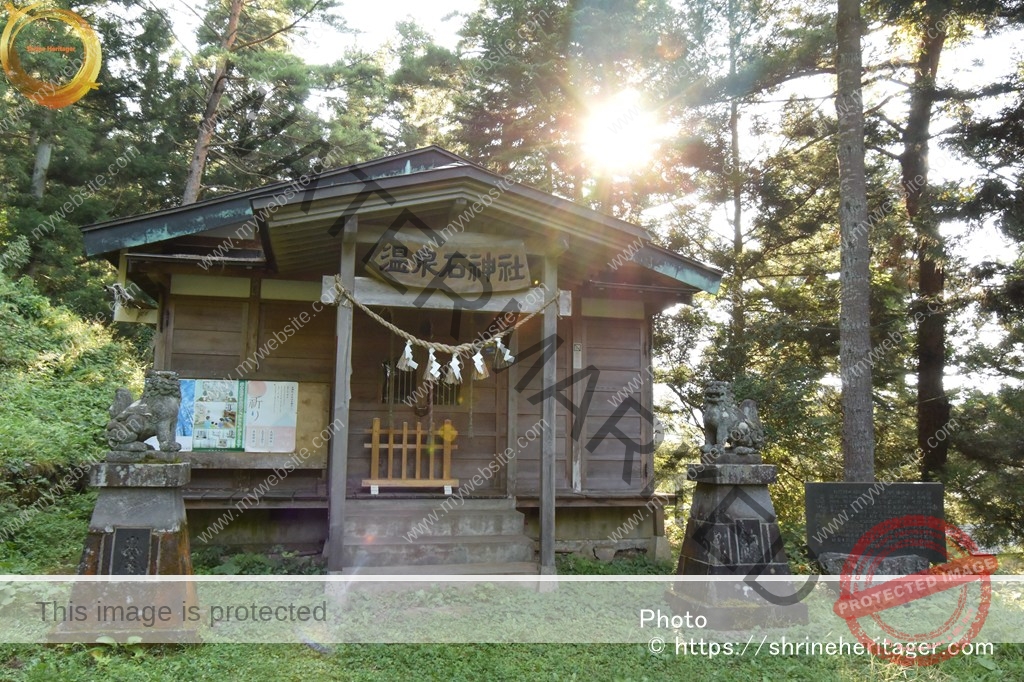

・〈境内社〉見立神社《主》天児屋根命

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉愛宕神社《主》火産霊命

Please do not reproduce without prior permission.

・四方柱の土俵

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・二の鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・社務所

Please do not reproduce without prior permission.

・大和さざれ石

Please do not reproduce without prior permission.

・大鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

・裏参道の鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・殺生石

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

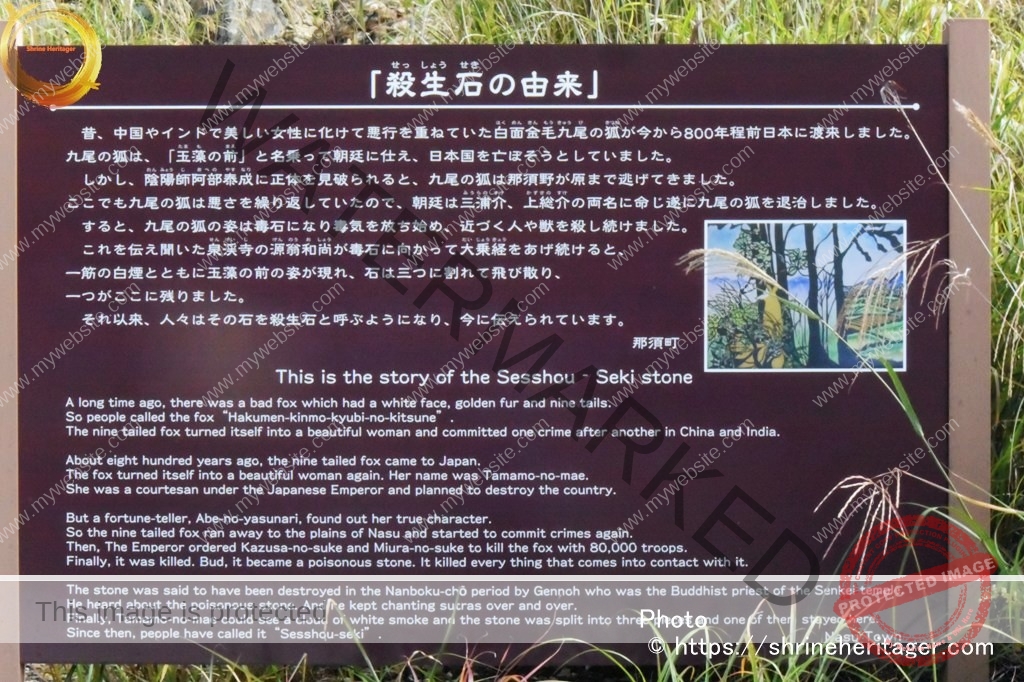

「殺生石(せっしょうせき)の由来」

昔、中国やインドで美しい女性に化けて悪行を重ねていた白面金毛九尾(はくめんきんもうきゅうび)の狐(きつね)が今から800年程前日本に渡来しました。九尾の狐は、「玉藻の前(たまものまえ)」と名乗って朝廷に仕え、日本国を亡ぼそうとしていました。

しかし、陰陽師(おんみょうじ)阿部泰成(あべのやすなり)に正体を見破られると、九尾の狐は那須野が原まで逃げてきました。

ここでも九尾の狐は悪さを繰り返していたので、朝廷は三浦介(みうらのすけ)、上総介(かずさのすけ)の両名に命じ遂に九尾の狐を退治しました。

すると、九尾の狐の姿は毒石になり毒気を放ち始め、近づく人や獣を殺し続けました。これを伝え聞いた泉渓寺(せんけいじ)の源翁和尚(げんのうおしょう)が毒石に向かって大乗経(だいじょうきょう)をあげ続けると、一筋の白煙とともに玉藻の前の姿が現れ、石は三つに割れて飛び散り、一つがここに残りました。

それ以来、人々はその石を殺生石と呼ぶようになり、今に伝えられています。

那須町

現地案内板より

?????????????????????????????????????????????????

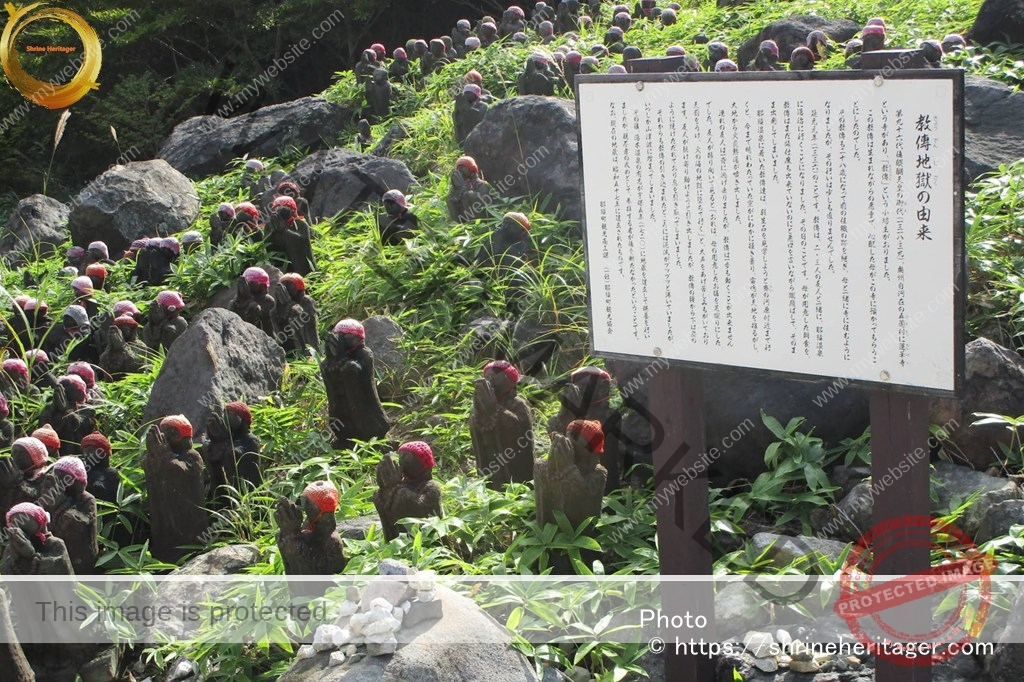

・千体地蔵・教伝地蔵

Please do not reproduce without prior permission.

教傳地獄(きょうでんじごく)の由来

第九十六代後醍醐天皇の御代(みよ)(1318~39)、奥州白河在の五箇村に蓮華寺という寺があり「教傅(きょうでん)」という小坊主がおりました。

この教傅は生まれながらの悪童で、心配した母がこの寺に預かってもらうことにしました。

その教傅も二十八歳になって、前の住職の跡を継ぎ、母と一緒に寺に住むようになりましたが、その行いは少しも直りませんでした。

延元元年(1336)のことです。教傅は二・三人の友人と一緒に、那須温泉に湯治に行くことになりました。その日のことです。母が用意した朝食を、教傅はまだ旅支度も出来ていないのにと悪口を言いながら蹴飛ばして、そのまま出発してしまいました。

那須温泉に着いた教傅達は、殺生石を見学しようと賽(さい)の河原付近まで行くと、今まで晴れわたっていた空が、にわかに掻き曇り、雷鳴が天地を揺るがし、大地から火炎熱湯が噴き出しました。

連れの友人は一斉に逃げ去りましたが、教傅は一歩も動くことが出来ませんでした。友人が振り向いて見ると「おれは、母の用意したお膳を足蹴りにした天罰を受け、火の海の地獄に堕ちて行く」と、大声をあげ苦しみもがいております。友人が駆け寄り助けようと引き出しましたが、教傅の腰から下は炭のように焼けただれており、息を引き取ってしまいました。それからも教傅の引き込まれたところには泥流がブツブツと沸いていましたが、いつしか山津波に埋まってしまいました。

その後、湯本温泉の有志が享保五年(1720)に地蔵を建立して供養を行いましたが、親不孝の戒めとして、参拝する者が後を断たなかったということです。なお、現在の地蔵は、昭和五十七年に建立されたものです。那須町観光商工課(一社)那須町観光協会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

・〈茶臼岳の山頂 境外社〉那須嶽神社《主》大己貴命,少彦名命

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

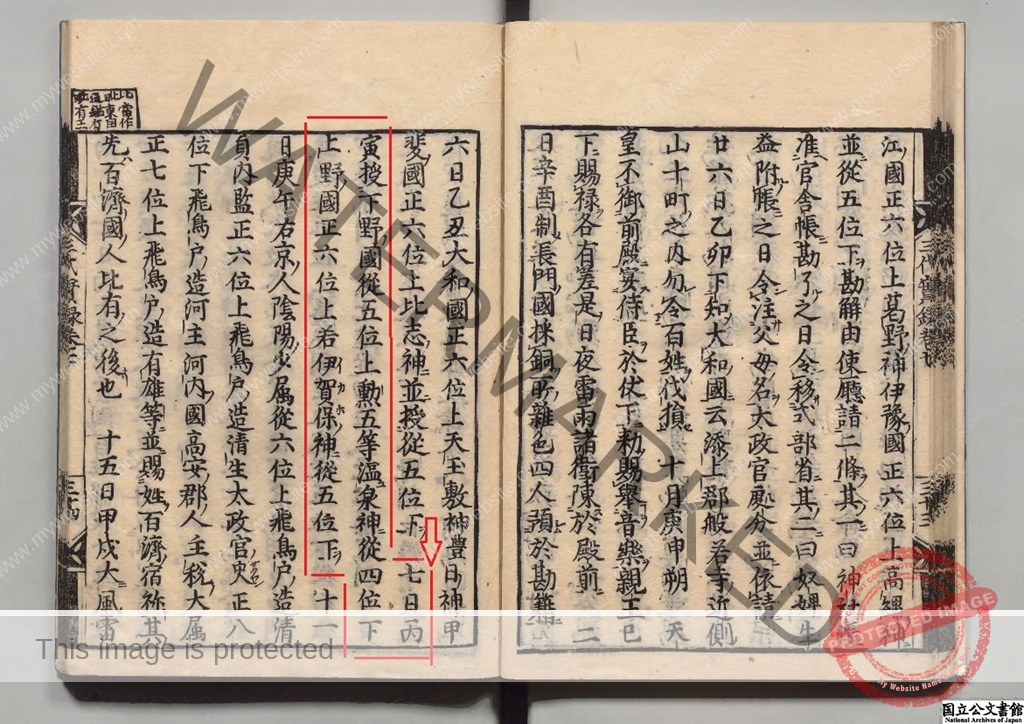

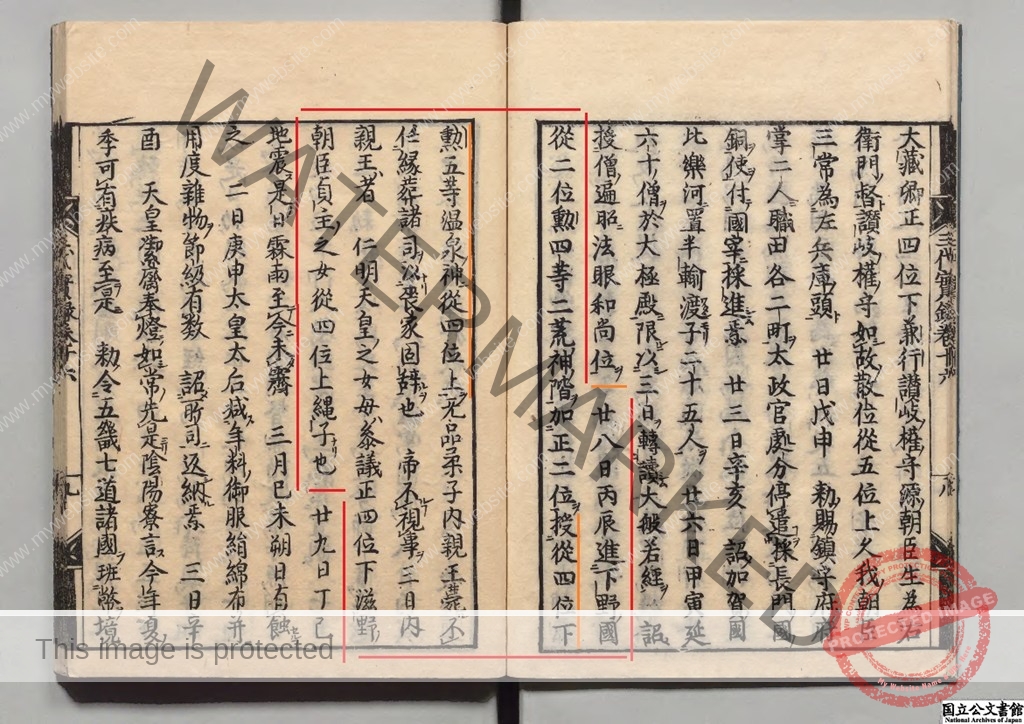

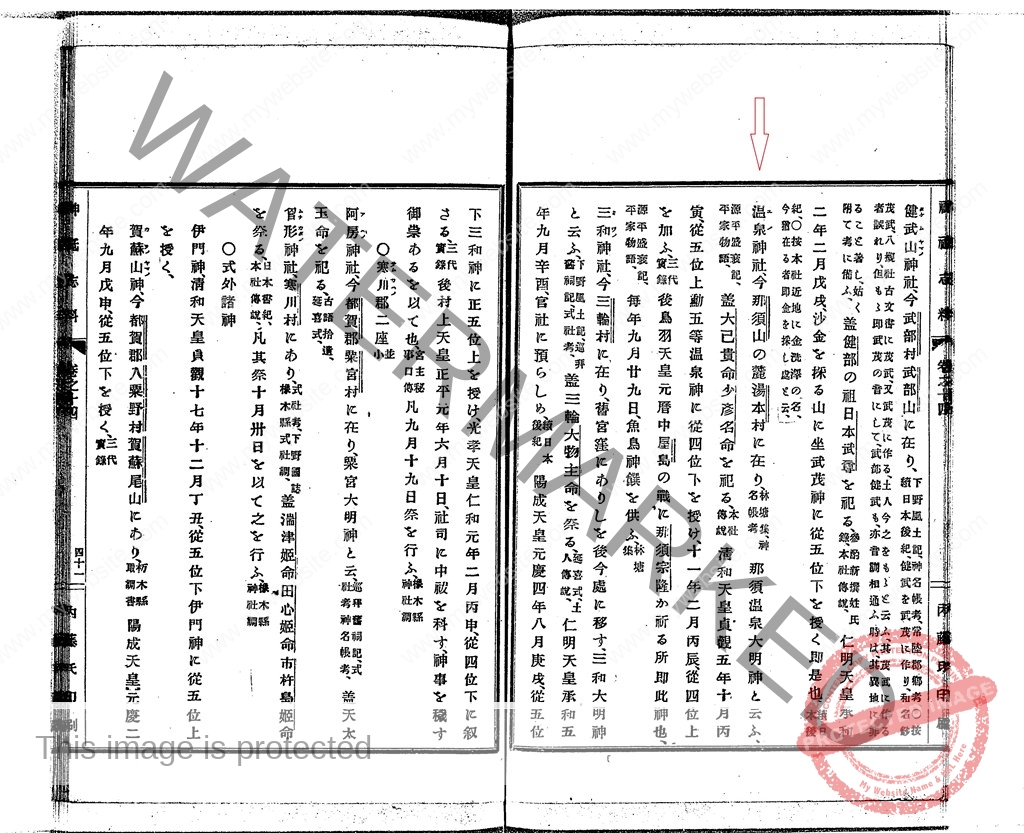

『日本三代實録(Nihon Sandai Jitsuroku)〈延喜元年(901年)成立〉』に記される伝承

温泉ノ神として 神階の奉授が記されています

【抜粋意訳】

卷七 貞觀五年(八六三)十月七日丙寅

○七日丙寅

授に

下野ノ國 從五位上勳五等 温泉ノ神に 從四位下

上野ノ國 正六位上 若伊賀保神に 從五位下を

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

温泉ノ神として 神階の奉授が記されています

【抜粋意訳】

卷十六 貞觀十一年(八六九)二月廿八日丙辰

○廿八日丙辰

進に下野國

從二位勳四等 二荒ノ神の階(くらい)を加に 正二位

授に 從四位下勳五等 温泉ノ神に 從四位上を无品柔子内親王薨。不任縁葬諸司。以喪家固辭也。帝不視事三日。内親王者。仁明天皇之女。母參議正四位下滋野朝臣貞主之女。從四位上繩子也

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『日本三代実録』延喜元年(901年)成立 選者:藤原時平/校訂者:松下見林 刊本(跋刊)寛文13年 20冊[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000047721&ID=M2014093020345388640&TYPE=&NO=画像利用

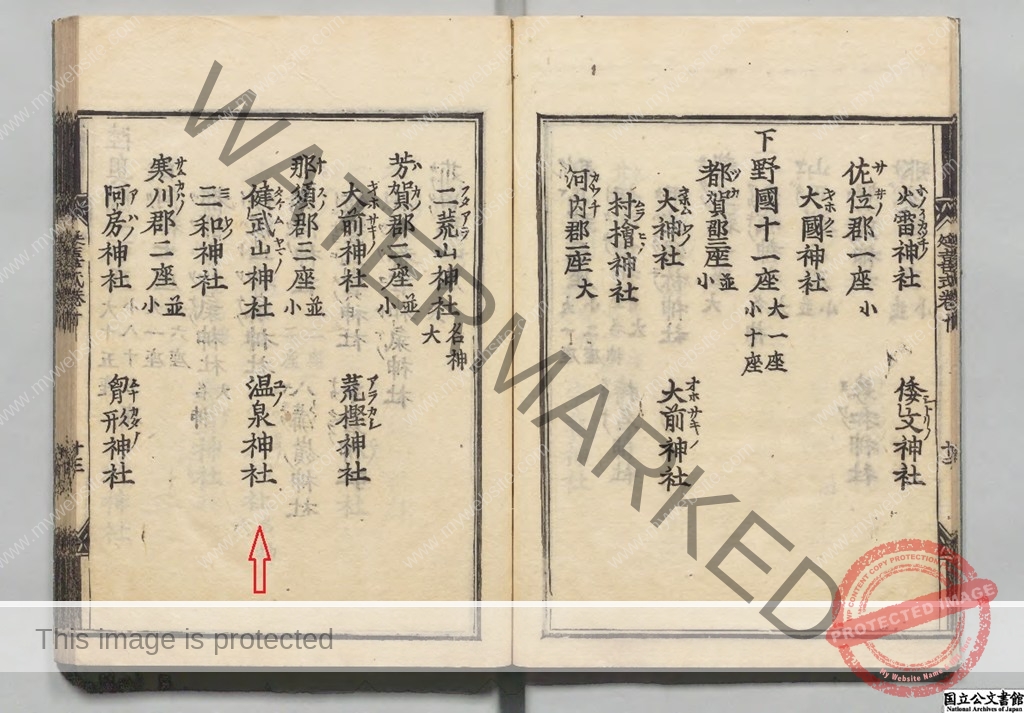

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東山道 382座…大42(うち預月次新嘗5)・小340[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)下野國 11座(大1座・小10座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)那須郡 3座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 温泉神社

[ふ り が な ](ゆのいつみの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Unoitsumi no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社の内 「温泉」を祀る神社の論社について

「温泉」を祀る神社は 温泉地や温泉文化と深い関わりがあり 古くから信仰の対象となってきました

延喜式内社 攝津國 有馬郡 湯泉神社(大月次新嘗)(ゆのいつみの かみのやしろ)

・有馬山温泉寺(神戸市北区有馬町)〈有馬温泉〉

〈湯泉神社 旧鎮座地〉

・湯泉神社(神戸市北区有馬町)

延喜式内社 伊豆國 田方郡 久豆弥神社(くつみの かみのやしろ)

・葛見神社(伊東市馬場町)〈伊東温泉〉

・湯前神社(熱海市上宿町)〈熱海温泉〉

延喜式内社 上野國 群馬郡 伊加保神社(名神大)(いかほの かみのやしろ)

・伊香保神社(渋川市伊香保町)〈伊香保温泉〉

・三宮神社(吉岡町大久保)

〈伊賀保大明神 里宮(旧本社)〉

・若伊香保神社(渋川市有馬)

〈伊賀保大明神 当初の鎮座地〉〈豪族・有馬氏が里宮・三宮神社を勧請した際に旧地に存続した社〉

延喜式内社 下野國 那須郡 温泉神社(ゆのいつみ かみのやしろ)

・那須温泉神社(那須町湯本)〈那須温泉〉

・大宮温泉神社(大田原市中野内)〈黒羽温泉〉

延喜式内社 陸奥國 玉造郡 温泉神社(ゆのいつみの かみのやしろ)

・温泉神社(大崎市鳴子温泉字湯元)〈鳴子温泉〉

延喜式内社 陸奥國 玉造郡 温泉石神社(貞)(ゆのいしの かみのやしろ)

・温泉石神社(大崎市鳴子温泉字川渡)〈鳴子温泉〉

延喜式内社 陸奥國 磐城郡 温泉神社(貞)(ゆのいつみの かみのやしろ)

・温泉神社(いわき市常磐湯本町三函)〈湯本温泉〉

延喜式内社 出羽國 田川郡 由豆佐賣神社(ゆつさひめの かみのやしろ)

・由豆佐賣神社(鶴岡市湯田川字岩清水)〈湯田川温泉〉

延喜式内社 出羽國 平鹿郡 鹽湯彦神社(しほゆひこの かみのやしろ)

・塩湯彦神社(横手市山内大松川字御嶽山)〈御嶽山の温泉〉

・塩湯彦鶴ヶ池神社(横手市山内土渕鶴ケ池)

延喜式内社 出雲國 意宇郡 玉作湯神社(たまつくりゆの かみのやしろ)

・玉作湯神社(玉湯町玉造)〈玉造温泉〉

延喜式内社 伊豫國 温泉郡 湯神社(ゆの かみのやしろ)

・湯神社(松山市道後湯之町)〈道後温泉〉

延喜式内社 豊後國 速見郡 宇奈岐日女神社(うなきのひめの かみのやしろ)

・宇奈岐日女神社(由布市湯布院町)〈湯布院温泉〉

延喜式神名帳に記載されていないが 温泉に関わる神社として 特に挙げれば

湯殿山神社 本宮(鶴岡市田麦俣字六十里山7番地)

湯殿山の泉源を神体山として祀り 「語るなかれ」「聞くなかれ」修験道の霊地・湯殿山は 標高1500m 月山南西山腹に連なる なだらかな稜線の山

出羽三山の奥宮とされる湯殿山神社本宮は 写真撮影禁止 参拝は土足厳禁という厳しい戒めで知られる神社

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

JR宇都宮線 黒磯駅から県道17号経由で北北西へ約16.8km 車での所要時間は25~30分程度

湯本地区に入ると県道17号の沿道に燈籠が並んで建てられています

Please do not reproduce without prior permission.

道路の正面に白い鳥居が見えてきます

Please do not reproduce without prior permission.

那須温泉神社(那須町大字湯本)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

大鳥居〈一の鳥居〉の扁額と社号標には共に゛延喜式内 温泉神社゛

扁額は竹下登謹書となっています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

二の鳥居をくぐり抜けると 広い境内となっていて 四方柱の土俵があり その奥に〈境内社〉見立神社が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

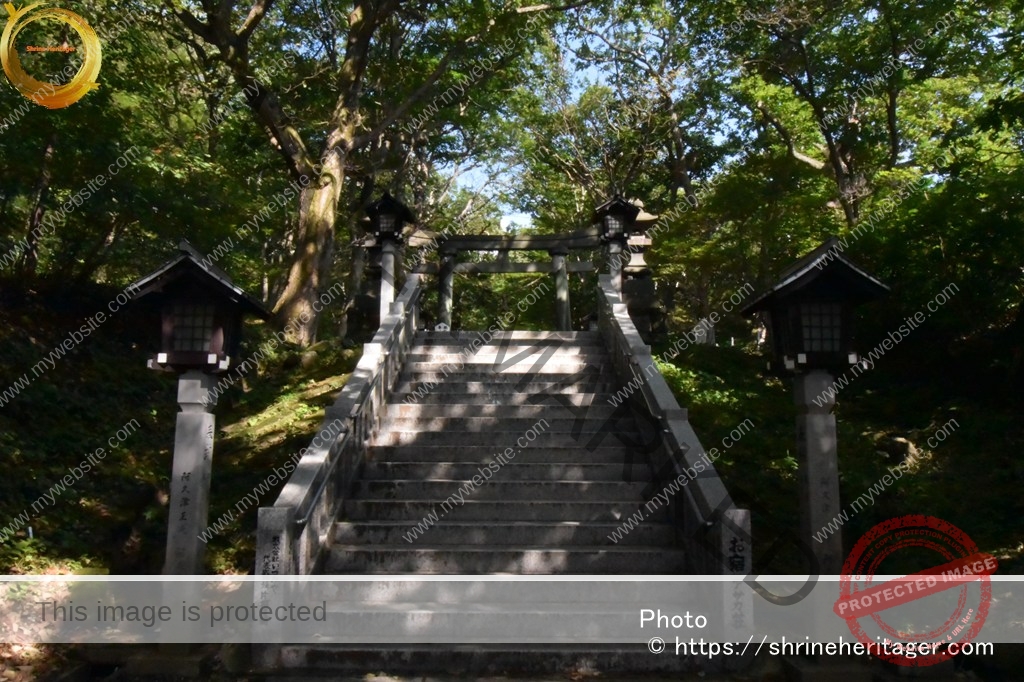

燈籠が並ぶ参道を進みます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

参道の左手には〈境内社〉祖霊社の鳥居が建ち 正面の石段の先には三の鳥居が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

石段の先 三の鳥居は 那須与一宗隆奉納の鳥居(文治弐年 一一八六年)です

Please do not reproduce without prior permission.

右手にはミズナラの御神木があります

Please do not reproduce without prior permission.

左手には〈境内社〉が数多く祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

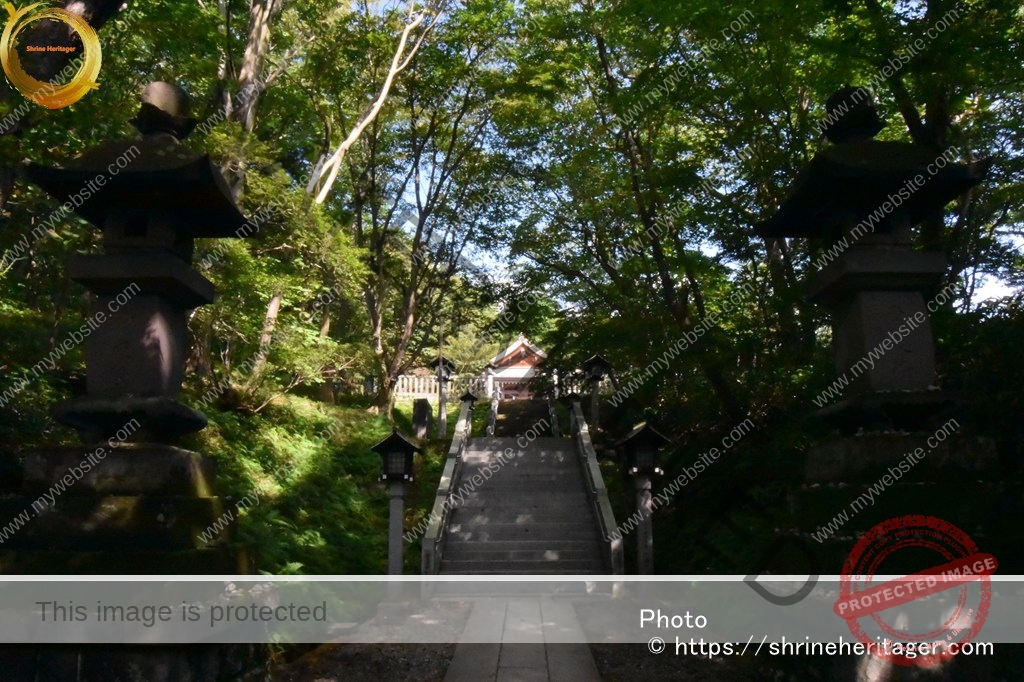

参道に大きな石灯籠が立ち その先の石段を上がると社殿の建つ境内となります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

社殿のすぐ脇には〈境内社〉九尾稲荷大明神が祀られていて その由縁ある殺生石(せっしょうせき)まで 裏参道が伸びています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

この裏参道は 昭和天皇が皇太子であった時の行啓記念「御成道」となっています

Please do not reproduce without prior permission.

この裏参道の下は 教傳地獄(きょうでんじごく)賽の河原となっていて 千体地蔵や遊歩道が見えています

Please do not reproduce without prior permission.

裏参道の鳥居が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

石の香橋を渡ると殺生石です

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

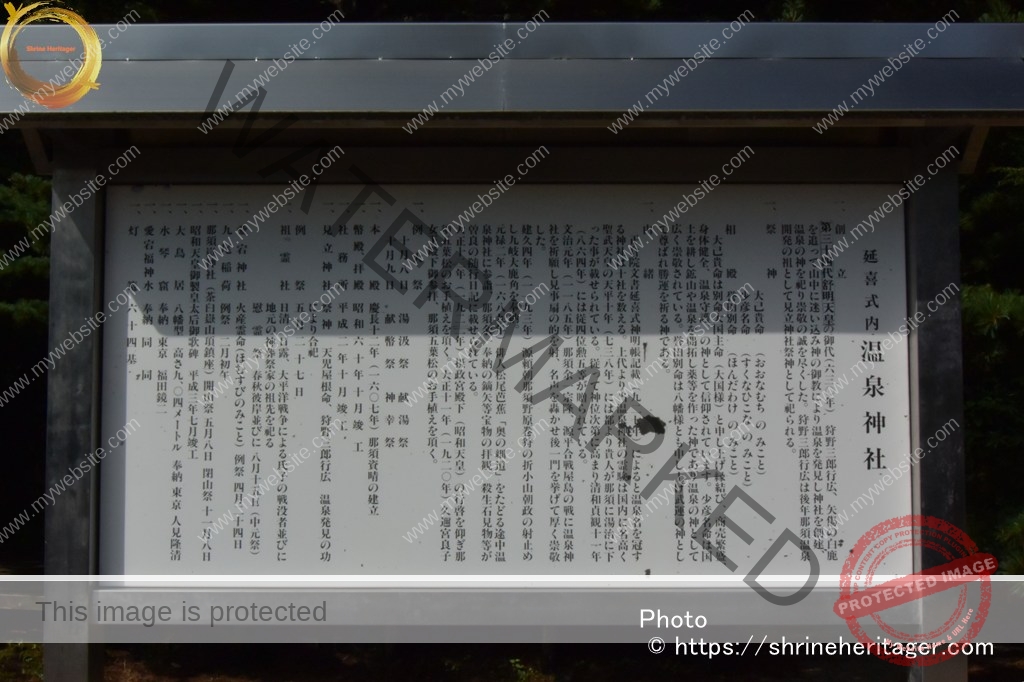

那須温泉神社の案内板がありました

Please do not reproduce without prior permission.

谷間を見下ろすと 賽の河原の先に那須高原が見えています

Please do not reproduce without prior permission.

殺生石(せっしょうせき)を後にして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

再度 社殿に一礼をして 表参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居をくぐり戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

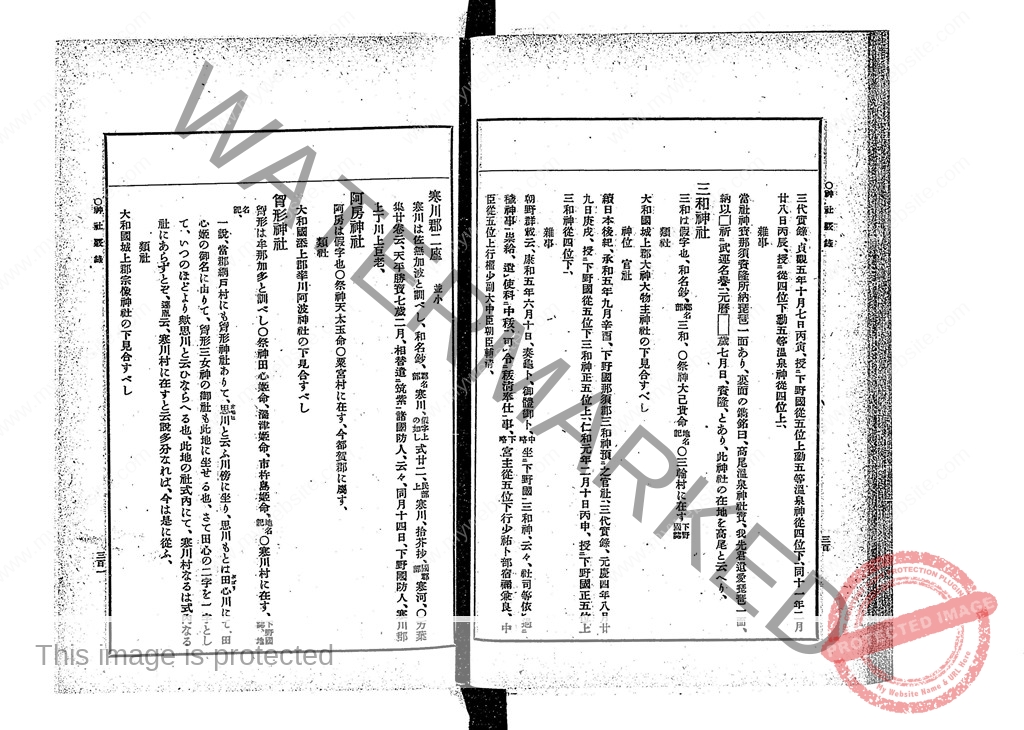

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 温泉神社について 所在は゛湯本村に在す゛〈現 那須温泉神社(那須町湯本)〉と記しています

【抜粋意訳】

温泉神社

温泉は由と訓べし

〇祭神 大己貴命 少彦名命、〔地名記〕

〇湯本村に在す

〇平家物語〔那須與一の的を射る條〕に、別テハ我國ノ神明 ,日光権現 ,宇都宮、那須ノ溫泉大明神、願ハクハ アノ扇ノ眞中射サセテタハセ給ヘト、心中ニ祈念シテ、云云、

類社

攝津國有馬湯泉神社の下見合すべし神位

三代實錄、貞観五年十月七日丙寅、授ニ下野國 從五位上勲五等 温泉神 從四位下、同十一年二月廿八日丙辰、授ニ從四位下勲五等 温泉神 從四位上、雑事

當社 神寶 那須資隆所納琵琶一面あり、裏面の彫銘曰、高尾溫泉神社寶、我先君遺愛琵琶一面、納以□祈ニ武運名譽、元曆□歳七月日、資隆、とあり、此神社の在地を高尾と云へり、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 温泉神社について 所在は゛今 那須山の麓 湯本村に在り、那須温泉大明神と云ふ゛〈現 那須温泉神社(那須町湯本)〉と記しています

【抜粋意訳】

温泉(ユノ)神社

今 那須山の麓 湯本村に在り、〔林塘集、神名帳考、〕那須温泉大明神と云ふ、〔源平盛衰記、平家物語〕

盖 大己貴命 少彦名命を祀る、〔本社傳説〕

清和天皇 貞観五年十月丙寅、從五位上勲五等 温泉神に從四位下を授け、

同十一年二月丙辰、從四位上を加ふ、〔三代実録〕後鳥羽天皇 元曆 中屋島の戰に那須宗隆か祈る所即此神也、〔源平盛衰記、平家物語〕

每年九月廿九日、魚鳥神饌を供ふ、〔林塘集〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

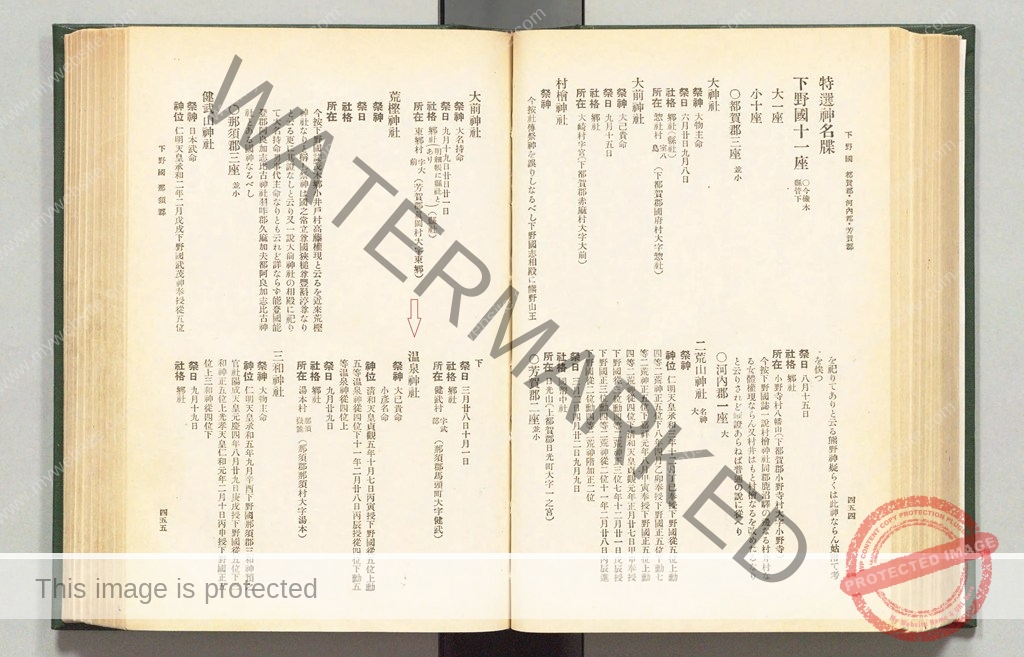

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 温泉神社について 所在は゛湯本村〔那須嶽麓〕(那須郡那須村大字湯本)゛〈現 那須温泉神社(那須町湯本)〉と記しています

【抜粋意訳】

温泉神社

祭神 大己貴命 少彦名命

神位

清和天皇 貞観五年十月七日丙寅 授 下野國從五位上勲五等 温泉神 從四位下 十一年二月廿八日丙辰 授 從四位下勳五等 温泉神 從四位上祭日 九月二十九日

社格 郷社所在 湯本村〔那須嶽麓〕(那須郡那須村大字湯本)

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

那須温泉神社(那須町大字湯本)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.