行神社(ゆきじんじゃ)は 延喜式内社 陸奥國 黒川郡 行神社(貞)(ゆくの かみのやしろ)とされ 又 鹿島天足別神社(貞)(かしまあまたりわけの かみのやしろ)とする説もあります 又 御釜神社(塩竈市本町)に7つあった神釜(しんかま)の伝説に その一つが 社頭の「塩竃池」に沈んでいる と伝わります

Please do not reproduce without prior permission.

目次

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

行神社(Yuki shrine)

【通称名(Common name)】

・塩竃殿(しおがまでん)

・〈古称〉柴社大明神

【鎮座地 (Location) 】

宮城県富谷市志戸田字塩竈15

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》猿田彦命(さるたひこのみこと)

《配》崇徳天皇(すとくてんのう)

《合》大物主命(おほものぬしのみこと)

磐長姫命(いわながひめのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

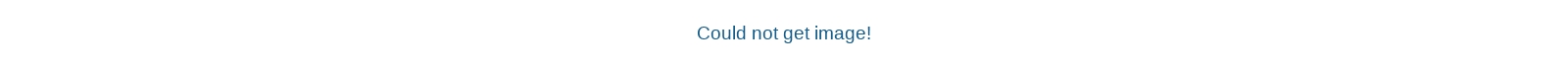

行(ゆき)神社

奈良平安期に、国が奉斎(ほうさい)する神社名を記した神名帳に、登録された神社を「式内社」と呼び、陸奥国に百座、黒川郡には四座が祀られているが、行神社はその内の一社である。

行神社の祭神は猿田彦命(さるたひこのみこと)である。神社名から「行く」の意味とすると一種の道祖神、岐神(ふなとのかみ)となり、往還(おうかん)の守り神と考えることができる。「行き」を靭(ゆき)ととると軍事の神として祀り、大衡にある須岐神(すきのかみ)を鋤神(すきがみ)ととらえ、農業の神として蝦夷経営にあったとも考えられる。

また、大嘗祭(だいじょうさい)の時に東に悠紀殿(ゆきでん)、西に主基殿(すきでん)の二殿が特設されて祭儀がとり行われるが、富谷の「ゆき」大衡の「すき」はみちのくの朝廷多賀城と結びつけると、なんらかの関係が考えられる。

平成二十八年十月 富谷市

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

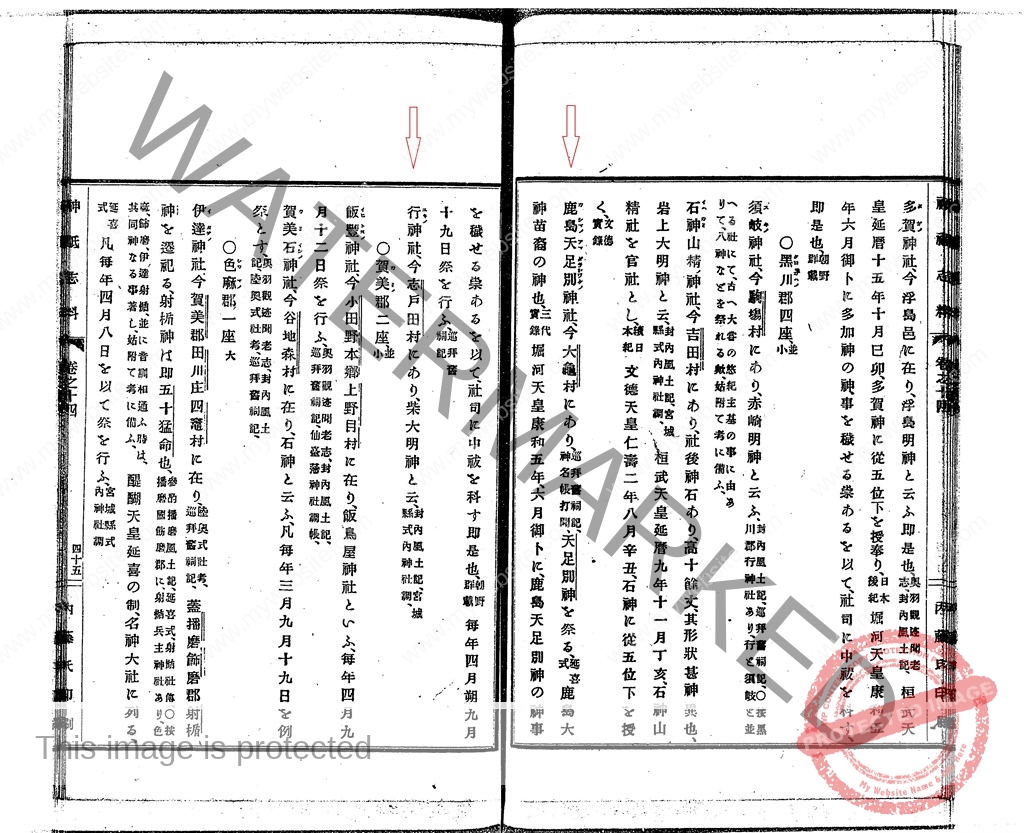

『東北歴史博物館研究紀要』((14))に記される内容

【抜粋意訳】

「宮城の式内社」位置の検討 —城柵官衛・交通路とのかかわり一

東北歴史博物館 真山 悟行(ユクノ)神社

行神社について 志戸田村の「安永風土記」は「行神社 志波大明神』として志波大明神を行神社とするが、それ以前に編まれた『封内記』は「行神社 今 失ニ其地。不詳在ニ何処」として不明とし、一方で柴社大明神を鹿嶋天足別神社と位置づけていた。柴社大明神は黒川郡富谷町志戸田盬竈にある今の行神社である ( 7図 ) 。

行神社について右の「安永風土記」は「右別当 当村肝入半右衛門十一代以前神主 千坂行部以来 引続別当職相続仕候』とし、また「黒川四社之内行の神社と申伝候行神社 志波大明神」としており、別当は村肝入の半右衛門で、別当職は神主千坂行部以来十一代にわたり継続されてきたこと、そしてこの神社は黒川四社のうちの行神社と伝わっていること等が記録されている。

『封内記』作成の段階では未確認だった情報と思われ、行神社の由緒を伝える記録として重要である。この位置づけに従うのが妥当であろう。『神祇志料』、『特選神名牒』等多くの文献もこれを行神社としている。

【原文参照】

東北歴史博物館『東北歴史博物館研究紀要』((14)),宮城県. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/10123800

スポンサーリンク

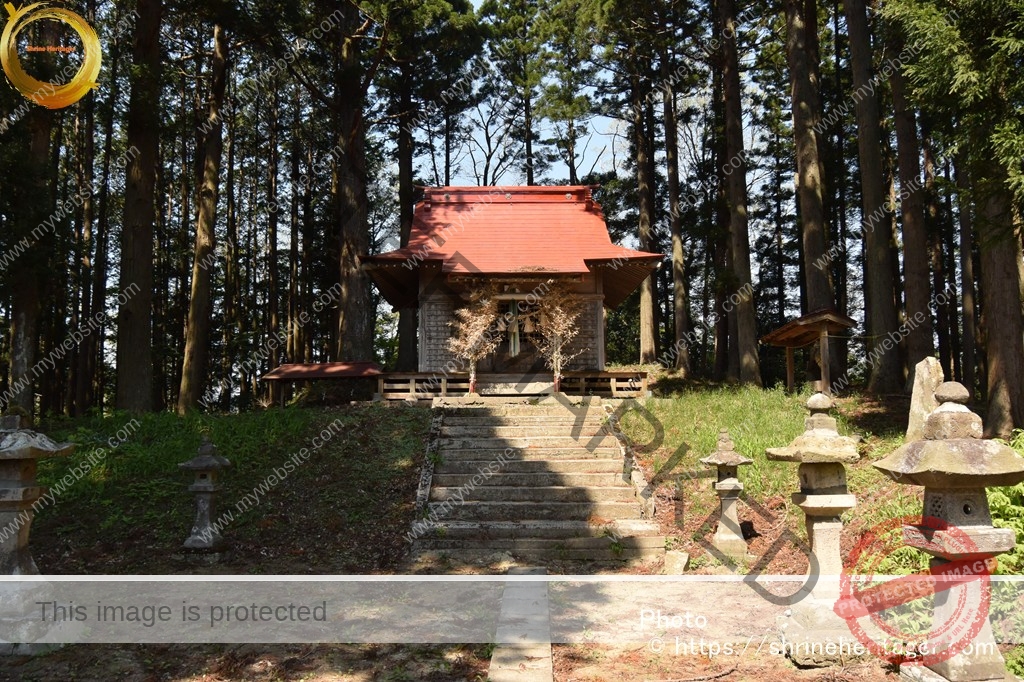

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

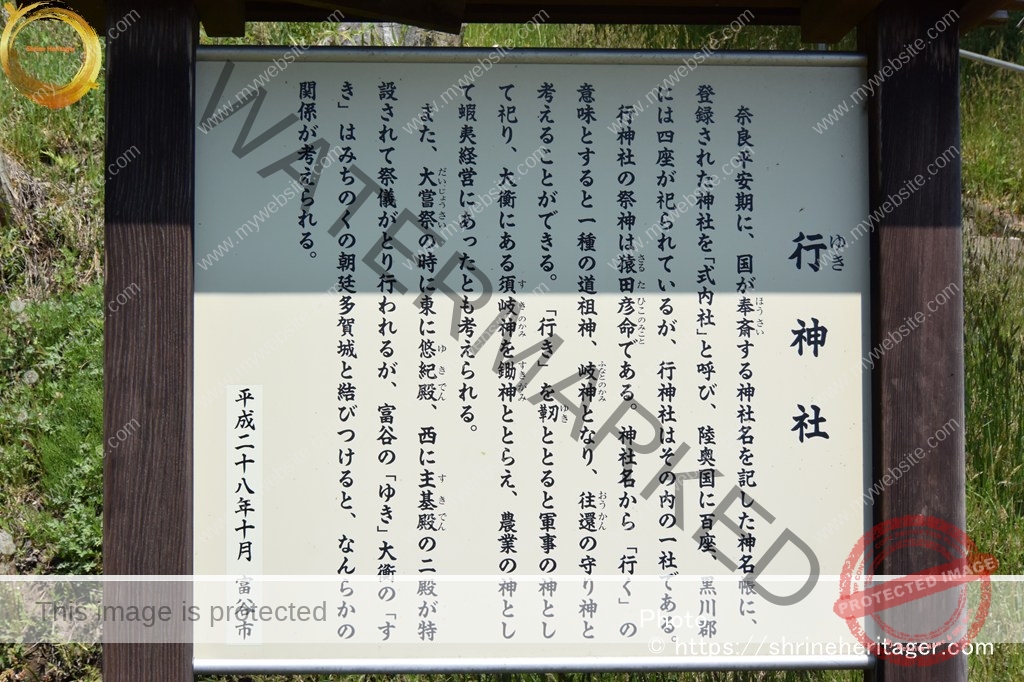

・社殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・手水舎

Please do not reproduce without prior permission.

・境内

Please do not reproduce without prior permission.

・鳥居

Please do not reproduce without prior permission.

・社頭

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・塩竃池

Please do not reproduce without prior permission.

社頭にある塩竃池について 御釜神社(塩竈市本町)〈塩釜市名発祥の地 日本製塩起源の地〉の史跡と伝説に 御釜神社に7つあった神釜(しんかま)の一つが この「塩竃池」に沈んでいる と記されています

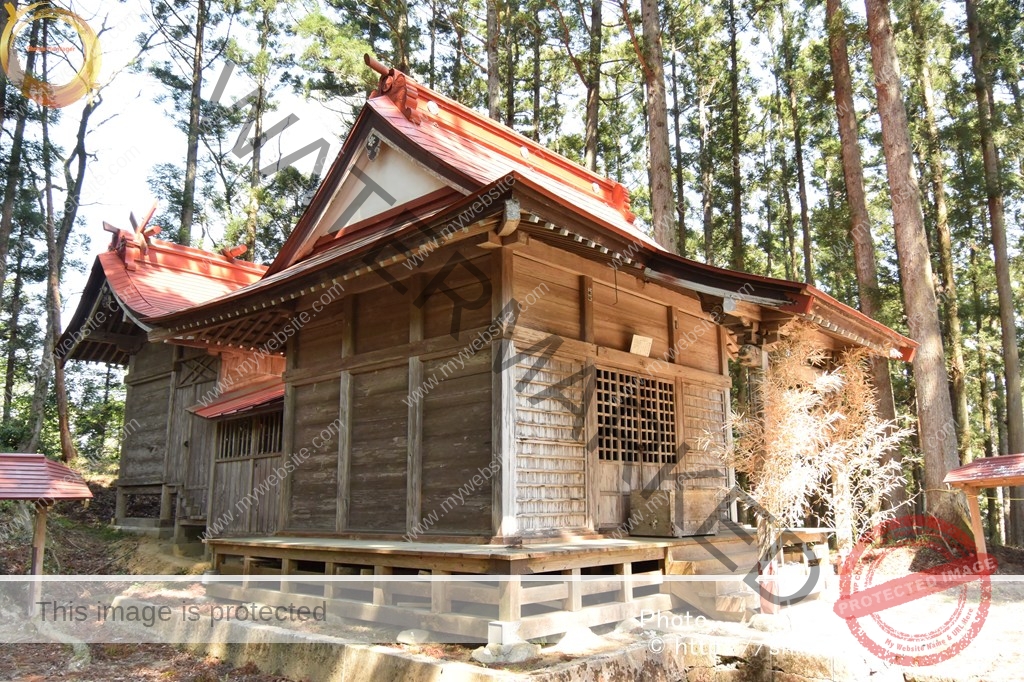

御釜神社の史跡と伝説

御釜

御釜神社(おかまじんじゃ)には、御釜(おかま)とか神釜(しんかま)と呼ばれる四口(く)の鉄製の釜 が祀(まつ)られています。塩竈の地名はこの釜に由来するものとされています。

塩竈では古くから製塩が行われていました。近辺の貝塚遺跡からは、海水を煮詰めた土器の破片も数多く発見されています。土器製塩が鉄釜による製塩 へと変わるのは、一般的には平安時代とされています。鉄釜の使用によって、塩の生産は飛躍的に発展したことでしょう。

西暦一三〇〇年頃に描かれた塩竈津の風景画には、二基の釜が描かれており、この頃すでに塩焼きの釜が塩竈のシンボルになっていたらしいことが知られます。これら四口の鉄釜が、いつ頃のものかは不明ですが、江戸時代初期の塩竈の絵図にはすでにこれらが描かれております。

御釜の伝説

四口の神釜には屋根がありませんが、ここに湛えられている水は、常に溢れることも涸れることもないとされ、江戸時代には、世に変事のある時、その前触れとして御釜の水の色が変わるといわれていました。

また塩竈の地誌「奥鹽地名集(おうえんちめいしゅう)」には、釜はかつては七口あり、そのうち三口は盗賊に持ち去られたという伝説が記されています。それによると一口は、釜ヶ淵(かまがふち)(新浜町の東北区水産研究所の先の淵)の海底に沈み、別の一口は、野田の釜田(かまた)(塩竈陸橋下あたり)の田の中に埋まり、さらにもう一口は、黒川郡志戸田村の塩竈殿(しおがまでん)(富谷町(とみやまち)志戸田の行神社(ゆきじんじゃ))と称される所の池に沈んでいると記されています。これらの現地には、それぞれ今もなおそうした言い伝えが残されています。

藻塩焼神事

古代の製塩法を今に伝える「藻塩焼神事(もしおやきしんじ)」は、ここ御釜神社で毎年七月四日から六日にかけて行われています。

まず初日(七月四日)は、花渕(はなぶち)沖(七ヶ浜町)で海藻のホンダワラを刈り取ります。これが藻刈(もがり)神事です。

二日目(七月五日)は、釜ヶ淵で満潮時の海水を汲み、木の樽に入れて担いで運び、これを御釜に注ぎ入れます。これが水替(みずがえ)神事です。

三日目(七月六日)は、竈に鉄釜をのせ、竹棚の上にホンダワラを広げ、海水を注ぎかけ、燧石(ひきりいし)で点火して釜の海水を煮詰め、荒塩(あらしお)を作ります。古式に則ったその製塩法は、宮城県の無形民俗文化財に指定されています。

藤鞭社と牛石

ここにある藤鞭社(ふじむちしゃ)と牛石(うしいし)について「奥鹽地名集」は、次のような伝説を伝えています。

昔、和賀佐彦(わがさひこ)という神様が七歳の子どもの姿となって、塩を載せた牛を曳(ひ)かれました。その牛が石になったとされるのが牛石です。そこの池の中には、今もなお牛の背を思わせる石が沈んでおり、一年に一度の水替え神事の際、その姿を見ることができます。またこの池の水は海と繋がっているとも言われています。また神様が立てかけ置いた藤の鞭に枝葉が茂り、藤の花が咲いたのをお祀りしたのが藤鞭社(藤鞭の祠(ほこら))といわれています。

藤鞭社と牛石。神釜とともに、塩造りとの深い関わりを今日に伝えています。

NPOみなとしほがま

御釜神社(塩竈市本町)境内案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

詳しくは 御釜神社(塩竈市本町)〈塩釜市名発祥の地 日本製塩起源の地〉の記事を参照

七ツ森(ななつもり)について

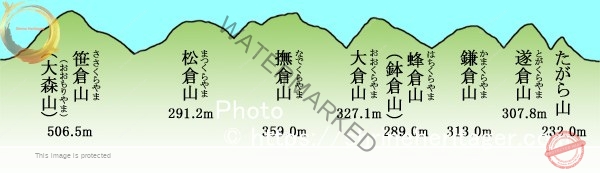

宮城県黒川郡にある七ツ森とは その名の通り七つの山〈・笹倉山(506m)・松倉山(291m) ・撫倉山(359m)・大倉山(327m)・蜂倉山(289m)・鎌倉山(313m)・遂倉山(307m) 〉の総称です

かつては たがら山(232m)が入っていて「七ツ森」でしたが 現在は「大森山」〈笹倉山(506m)〉と入替っています

七つの山の各山頂には 薬師如来が祀られていましたが 各山の薬師如来は 最高峰の笹倉山頂上〈506m〉大森薬師堂に7体の薬師如来石仏が安置され 合祀されたとのこと 山開きの際には参拝できるそうです

※現在七ツ森に含まれない「たがら山(232m)」の山頂には 薬師如来石仏があるそうです

七ツ森(ななつもり)は 朝比奈三郎という巨人が一峰ずつ作ったという民話が伝えられています

その時 朝比奈三郎が・腰から下げた縄の跡が吉田川になり

足跡が 当地に残り 草鞋型の田となり その田から 四斗の米が取れたので 四斗田と呼ばれて 現在の志戸田の地名となったと云う

七ツ森のできたわけ

昔、加美の都に朝比奈三郎という力持ちの大男が住んでいました。

あるとき、弓の稽古をするため、的にする山を作ることにしました。

そこで大きなタンガラ(土を運ぶための背負いかご)をつくり、黒川のほうまでやってきたそうな。そして、大谷の東の原っぱ(現在の鹿島台町あたり)からタンガラいっぱいに土をいれ、七回ほど土を運んで的山をつくりました。

途中、一回づつ休んだときにタンガラから土がこぼれ、その土が固まって七つの山ができました。それが今の「七ツ森」で、この時土を掘ったところが「品井沼」、三郎が歩いた足跡が「吉田川」になったんだと。

また、その時の的山が矢喰山(薬莱山)で、一番あとにタンガラの残りでできた山がたんがら森といわれるようになったんだとさ。

Please do not reproduce without prior permission.

大和町公式HPより

https://www.town.taiwa.miyagi.jp/soshiki/soumu/7tsumori.html

実際の写真です

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

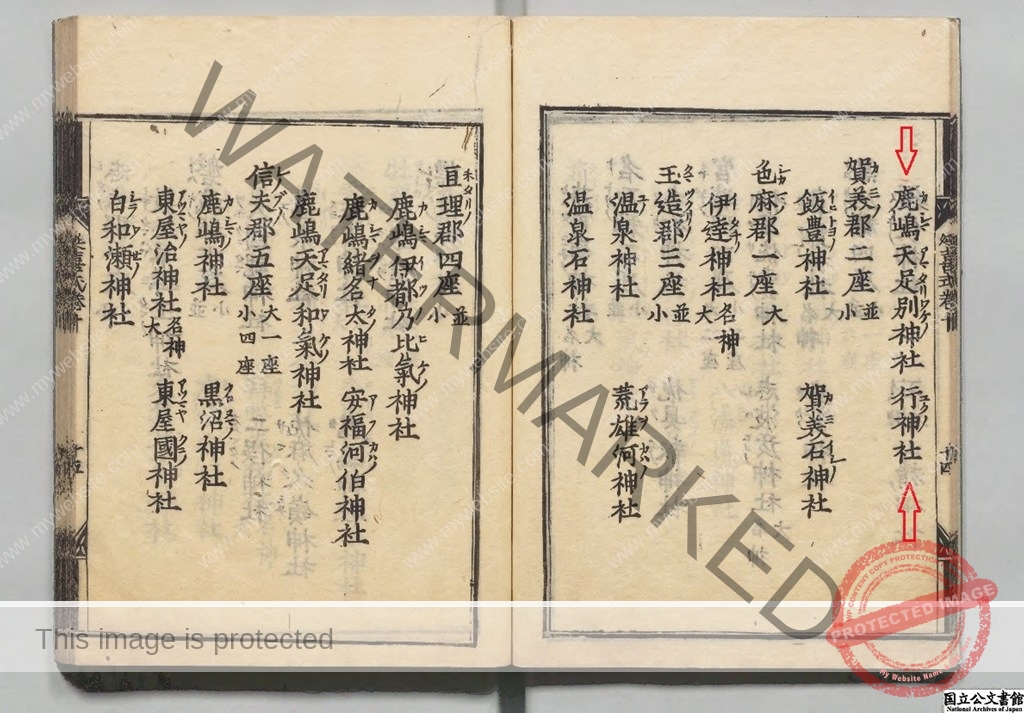

行神社(富谷市志戸田字塩竈)は 二つの式内社の論社となっています

①(陸奥國黒川郡 鹿嶋天足別神社)

②(陸奥國黒川郡 行神社)

①(陸奥國黒川郡 鹿嶋天足別神社)

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東山道 382座…大42(うち預月次新嘗5)・小340

[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)陸奥國 100座(大15座・小85座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)黒川郡 4座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 鹿嶋天足別神社(貞)

[ふ り が な ](かしまあまたりわけの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Kashima Amatariwake no kamino yashiro)

②(陸奥國黒川郡 行神社)

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東山道 382座…大42(うち預月次新嘗5)・小340

[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)陸奥國 100座(大15座・小85座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)黒川郡 4座(並小)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 行神社

[ふ り が な ](ゆくの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Yuku no kamino yashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社 陸奥國 黒川郡 鹿島天足別神社(貞)(かしまあまたりわけの かみのやしろ)の論社

・鹿島天足別神社(富谷市大亀)

・行神社(富谷市志戸田字塩竈)

延喜式内社 陸奥國 黒川郡 行神社(貞)(ゆくの かみのやしろ)の論社

・行神社(富谷市志戸田字塩竈)

・船形山神社(大和町吉田字升沢)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

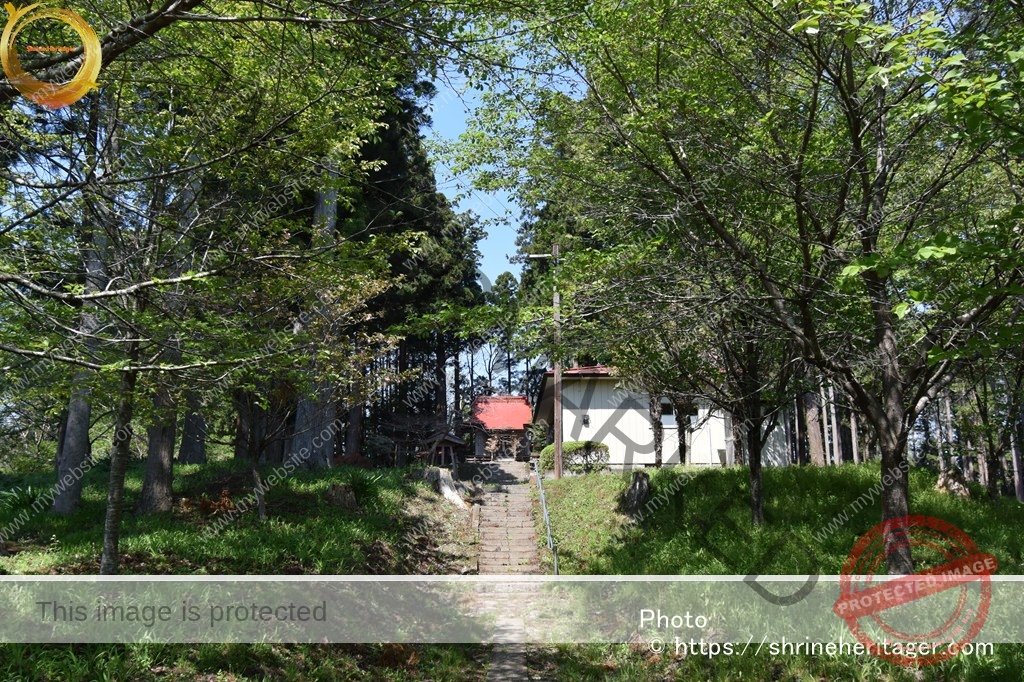

東北自動車道 大和ICから吉田川に沿うように西へ約3.5km 車での所要時間は5~6分程度

西方向には「七つ森」とよばれる七つの山があります

Please do not reproduce without prior permission.

社頭にある塩竃池について 御釜神社(塩竈市本町)〈塩釜市名発祥の地 日本製塩起源の地〉の史跡と伝説に 御釜神社に7つあった神釜(しんかま)の一つが この「塩竃池」に沈んでいる と記されています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

行神社(富谷市志戸田字塩竈)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

石段の上に 鳥居が建っています

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をしてから 鳥居をくぐった境内は東向きで 参道が伸びています

Please do not reproduce without prior permission.

向って左に手水舎があり 右は社務所でしょうか 正面の高台に社殿があります

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

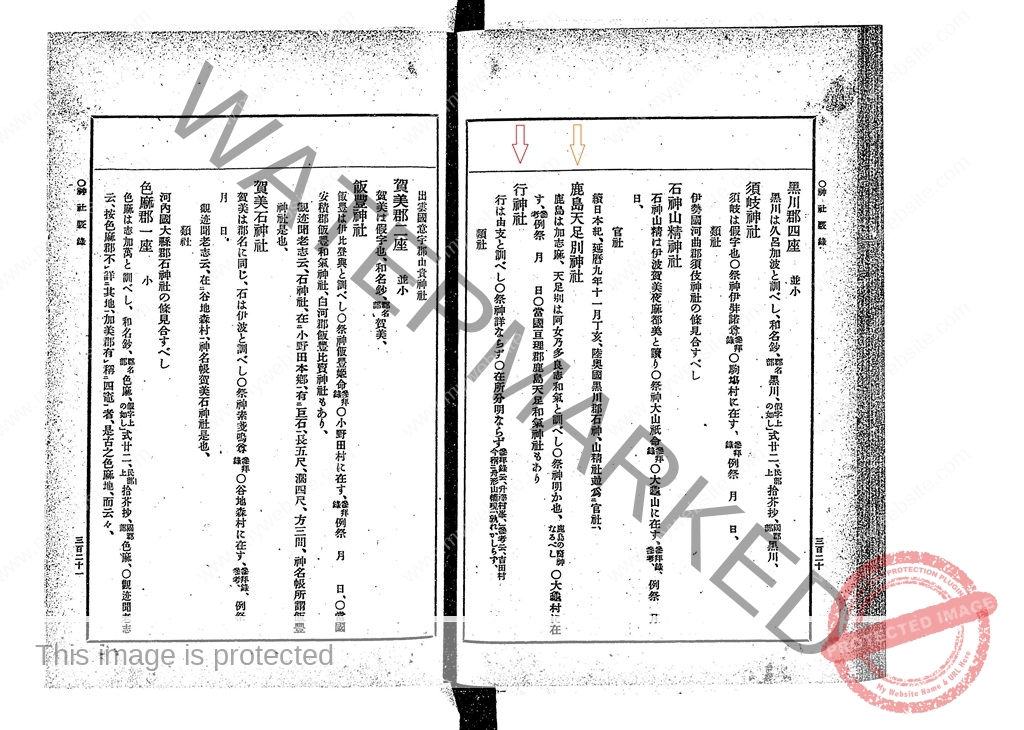

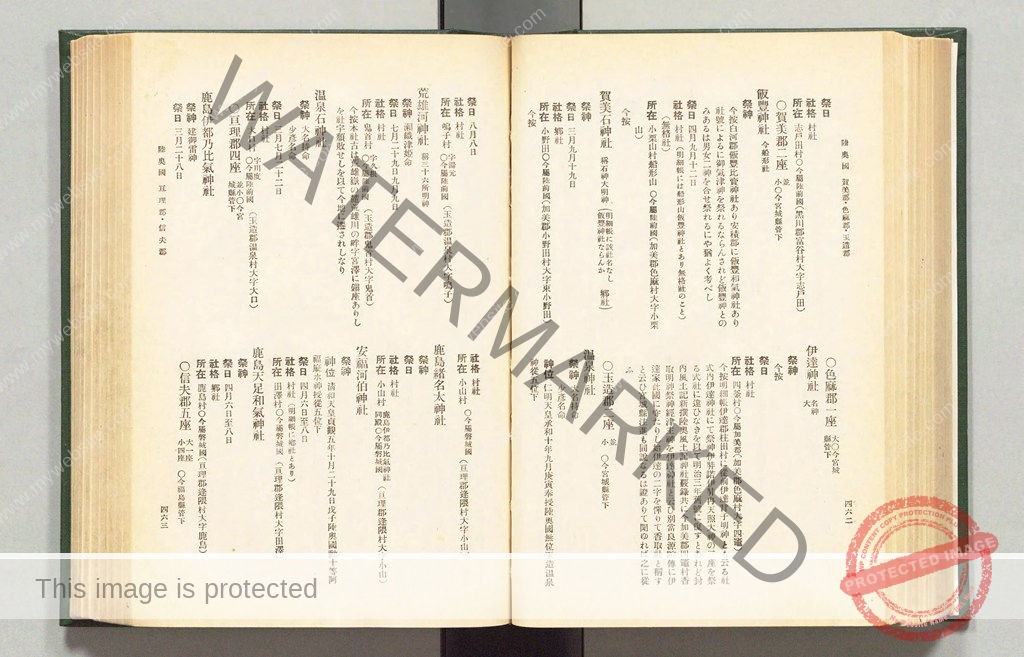

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 鹿島天足別神社について 所在は大亀村〈現 鹿島天足別神社(富谷市大亀)〉と記しています

【抜粋意訳】

鹿島天足別神社

鹿島は 加志麻、天足別は阿女乃多良志和氣と訓べし

〇祭神明らかなり 鹿島の裔神なるべし

〇大亀村に在す〇当国 亘理郡 鹿島天足和氣神社もあり

式内社 行神社について 所在は゛在所分明ならず゛場所や所在がはっきりしないと記したうえで

2説を挙げています

゛升澤村峯゛〈現 船形山神社(大和町吉田字升沢)〉

゛吉田村 今稱に舟形山権現゛〈現 船形山神社(大和町吉田字升沢)〉

【抜粋意訳】

行神社

行は由支と訓べし

〇祭神詳ならず

〇在所分明ならず〔参拝録云、升澤村峯、」参考云、吉田村 今稱に舟形山権現、孰れかしらず、〕

類社

出雲國意宇郡 山貴神祉

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

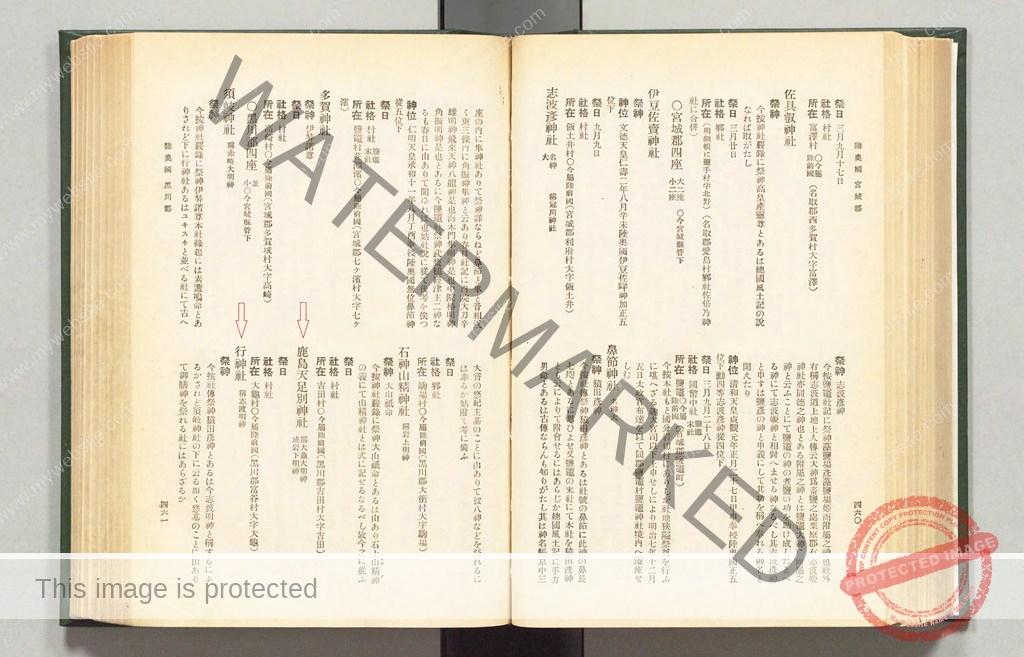

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 鹿島天足別神社について 所在は゛今 大龜村にあり゛〈現 鹿島天足別神社(富谷市大亀)〉と記しています

【抜粋意訳】

鹿島天足別(カシマノアマタラシワケノ)神社

今 大龜村にあり、〔巡拝舊祠記、神名帳打聞、〕

天足別神を祭る、〔延喜式〕

鹿島大神 裔神の神也〔三代実録〕

堀川天皇 康和五年、六月御卜に、鹿島天足別神の神事を穢せる祟あるを以て、社司に中祓を科す即是也、〔朝野群載〕

毎年 四月朔日 九月十九日 祭を行ふ、〔巡拝舊祠記〕

式内社 行神社について 所在は゛今 志戸田村にあり、柴大明神と云゛〈現 行神社(富谷市志戸田字塩竈)〉と記しています

【抜粋意訳】

行(ユキノ)神社

今 志戸田村にあり、柴大明神と云、〔封内風土記、宮城縣式内神社調〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第12−14巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815496

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 鹿島天足別神社について 所在は 大亀村 岩下明神と記しています

【抜粋意訳】

鹿島天足別神社 稱 大亀大明神 或 岩下明神

祭日

社格 村社

所在 大龜村〇今属 陸前國(黒川郡富谷村大字大亀)

式内社 行神社について 所在は゛志戸田村゛〈現 行神社(富谷市志戸田字塩竈)〉と記しています

【抜粋意訳】

行神社 稱 志波明神

祭神

今按 社傳 祭神 猿田彦神とあるは 今 志波明神と稱するによるかされど須岐神社の下に云る如く悠基のことに由ありて御膳神を祭れる社にはあらざるか

祭日

社格 村社所在 志戸田村

〇今属 陸前國 (黑川郡富谷村大字志戸田 )

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

行神社(富谷市志戸田字塩竈)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.