魚吹八幡神社(うすきはちまんじんじゃ)は 神功皇后摂政三年(202)三韓征伐の往路 御舩で宇須伎津に御滞泊の際 皇后神託を受けて 小社を建立し敷嶋宮と号したのが起源 後に仁徳天皇七年 天皇霊夢を御覧になり創建されたと云う 延喜式内社 播磨国 揖保郡 中臣印達神社(名神大)(なかとみいんたちの かみのやしろ)の論社です

Please do not reproduce without prior permission.

目次

Please do not reproduce without prior permission.

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

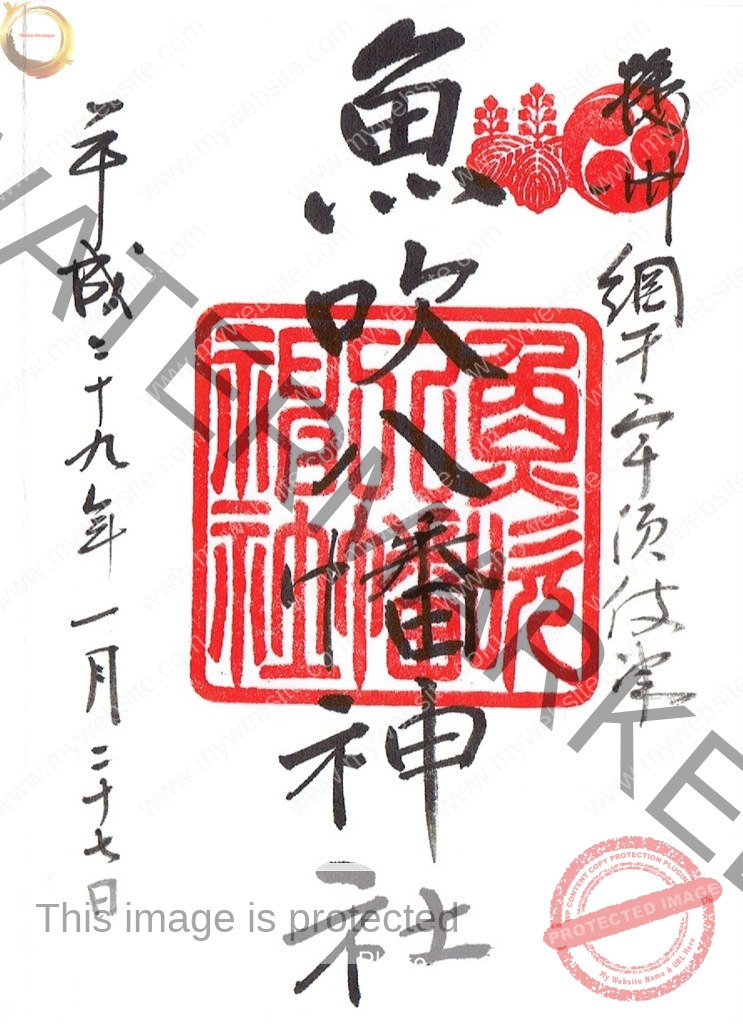

魚吹八幡神社(Usuki hachiman shrine)

【通称名(Common name)】

津の宮(つのみや)

【鎮座地 (Location) 】

兵庫県姫路市網干区宮内193

【地 図 (Google Map)】

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》品陀和氣命(ほんだわけのみこと)〈応神天皇〉

息長足比賣命(おきながたらしひめのみこと)〈神功皇后〉

玉依比賣命(たまよりひめのみこと)

【御神徳 (God's great power)】(ご利益)

御神徳

全国八万神社のうち、八幡の神は約二万五千を数え、神明社(しんめいしゃ)(お伊勢様)、稲荷社と並んで代表的な神社とされている。

その根本を九州宇佐八幡宮とし、奈良時代には、早くも皇室の厚い信仰を得た。

後、平安時代には京都石清水八幡宮が勧請された。特に両宮にあっては歴代皇室の崇敬厚く伊勢の神宮に次ぐ、我國第二の宗廟(そうびょう)として、御神徳が与えられた。当社も、中世においては、石清水八幡宮別宮の一つと数えられた。

応神天皇、神功皇后は共に、大陸交渉に伴って、大陸の様々な文化、技術を輸入し、古代にあって、日本の文化の飛躍的な興隆をはかられた。更には、神功皇后は、仲哀天皇崩じて後、六十九年間にわたり、摂政として、御子応神天皇を輔(たす)けられ、百歳まで生きられたと伝えられている。このことから、延命長寿の神、ひいては、厄除開運の神として信仰され、交通安全の神とも仰がれている。

神功皇后は、応神天皇の御母で両神の関係は、母と子となり、日本の古い信仰に、聖母信仰(自分の替りとして、御子をこの世に下される信仰)があり、母が子供を抱きかかえ、慈愛を以ってこれをはぐくみ、育てる大愛お本願とされている。このことから安産子育ての神としても信仰が厚い。

魚吹八幡神社 公式HPより

https://usukihachiman.or.jp/about_usuki/

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

魚吹(うすき)八幡神社

御祭神

息長足比売命(神功皇后)左殿(向かって右)

品陀和気命(応神天皇) 中殿

玉依比売命 右殿(向かって左)年中恒例祭

歳旦祭 1月1日

祈年祭・紀元祭 2月11日

厄除大祭 2月19日

武神祭 3月最終土曜日

招魂祭(境内招魂社例祭)4月22日

千燈祭 7月14日

秋季例大祭 10月21日・22日

新嘗祭 11月23日

除夜祭 12月31日◎由緒

創祀は詳らかでないが、社伝によれば仁徳天皇七年と言われている。

荘園時代に石清水八幡宮の別宮となり、魚吹八幡神社と呼ばれるようになった。

旧福井荘二十八カ村が氏子であったが、十八世紀中頃には二十二カ村になり、現在は、二十五カ村(町)になっている。魚吹八幡神社所有指定文化財

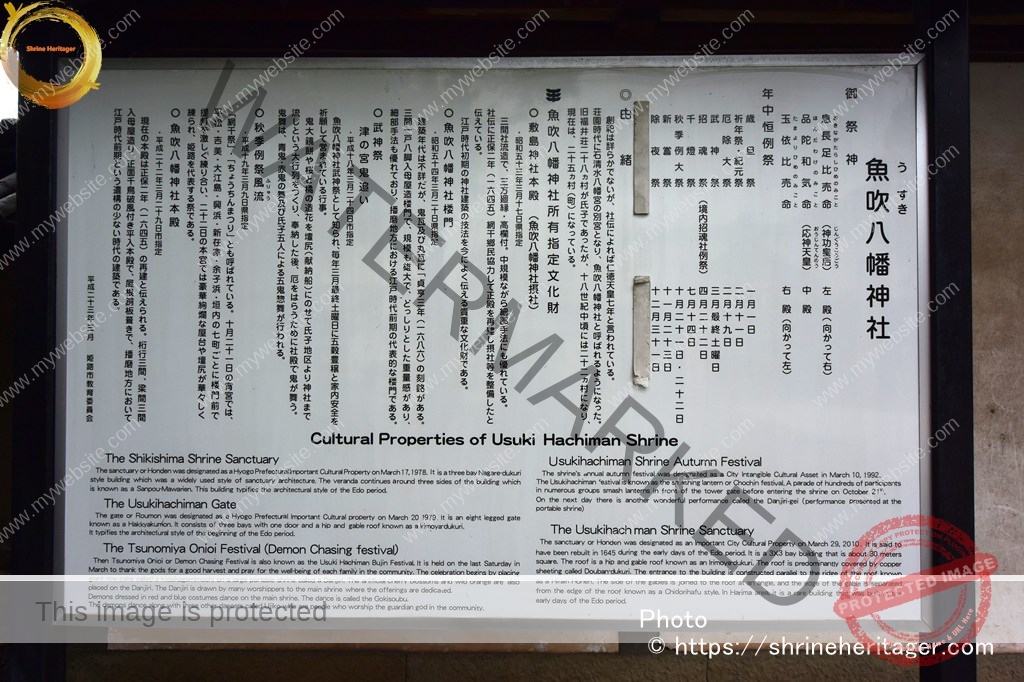

○敷島神社本殿(魚吹八幡神社摂社)

・昭和五十三年三月十七日県指定

三間社流造で、三方廻縁・高欄付。中規模ながら細部手法にも優れている。

社伝に正保二年(一六四五)網干郷民協力して正殿を再建し摂社等を整備したと伝えている。

江戸時代初期の神社建築の技法を今によく伝える貴重な文化財である。○魚吹八幡神社楼門

・昭和五十四年三月二十日県指定

建築年代は不詳だが、鬼瓦及び丸瓦に「貞亨三年(一六八六)の刻銘がある。

三間二戸八脚入母屋造楼門で、規模も雄大で、どっしりとした重量感があり、細部手法も優れており、播磨地方における江戸時代前期の代表的な楼門である。〇武神祭

津の宮鬼追い

・平成十八年三月二十四日市指定

魚吹八幡神社 武神祭として知られ、毎年三月最終土曜日に五穀豊穣と家内安全を祈願して営まれている行事。

鬼大鏡餅や桜と橘の造花を壇尻(献納船)にのせて氏子地区より神社まで流しという大行列をつくり、奉納した後、厄をはらうために社殿で鬼が舞う。

鬼舞は、青鬼・赤鬼の舞及び氏子五人による五鬼惣舞が行われる。○秋季例祭風流(ふうりゅう)

・平成十九年三月九日県指定

「網干祭」・「ちょうちんまつり」とも呼ばれている。十月二十一日の宵宮では、平松・吉美・大江島・輿浜・新在家・余子浜・垣内の七町ごとに楼門前で提灯を激しく練り合い、二十二日の本宮では豪華絢燗な屋台や壇尻が華々しく練られ、姫路を代表する祭である。

○魚吹八幡神社本殿

・平成二十二年三月二十九日市指定

現在の本殿は正保二年(一六四五)の再建と伝えられる。桁行三間、梁間三間入母屋造り、正面千島磯風付き平入本殿で、屋根銅板葺きで、播磨地方において江戸時代前期という遺構の少ない時代の建築である。

平成二十三年三月 姫路市教育委員会

現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

【由 緒 (History)】

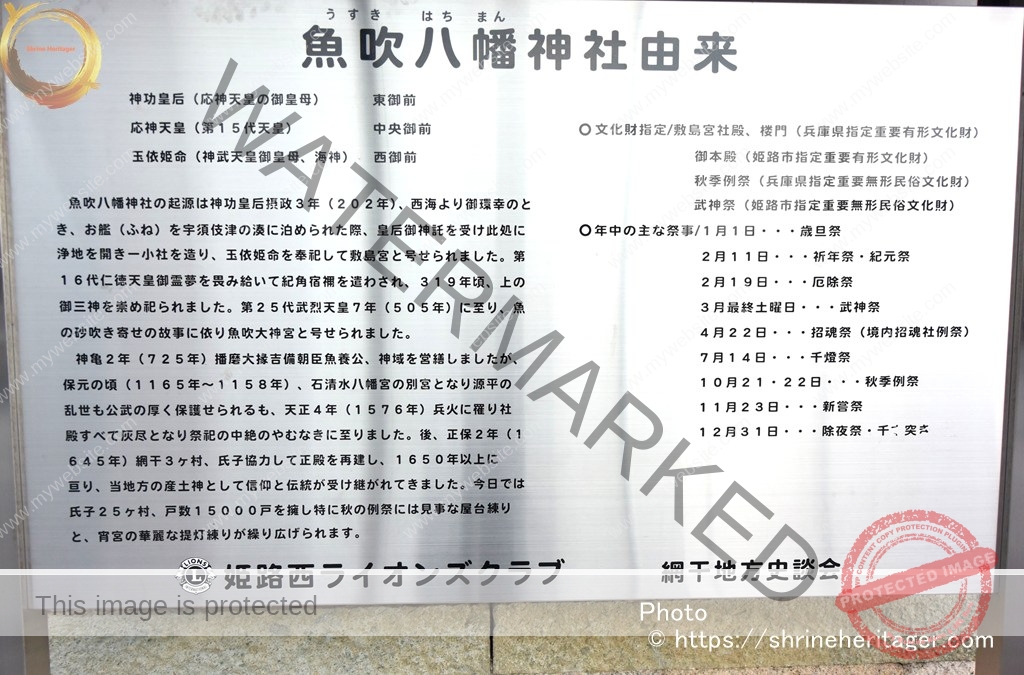

魚吹八幡神社由来

神功皇后(応神天皇の御皇母) 東御前

応神天皇(第15代天皇) 中央御前

玉依姫命(神武天皇御皇母、海神)西御前

魚吹八幡神社の起源は 神功皇后摂政三年(202年)、西海より御環幸のとき、お艦(ふね)を宇須伎津の湊に泊められた際、皇后御神託を受け此処に浄地を開きー小社を造り、玉依姫命を奉祀して敷島宮と号せられました。

第16代 仁徳天皇御霊夢を畏み給いて紀角宿禰を遣わされ、319年頃、上の御三神を崇め祀られました。第25代武烈天皇7年(505年)に至り、魚の砂吹き寄せの故事に依り魚吹大神宮と号せられました。神亀二年(725年)播磨大掾吉備朝臣魚養公、神域を営繕しましたが、保元の頃(1165年〜1158年)、石清水八幡宮の別宮となり源平の乱世も公武の厚く保護せられるも、天正四年(1576年)兵火に罹り社殿すべて灰尽となり祭祀の中絶のやむなきに至りました。後、正保2年(1645年)網干3ヶ村、氏子協力して正殿を再建し、1650年以上に亘り、当地方の産土神として信仰と伝統が受け継がれてきました。今日では氏子25ヶ村、戸数15000戸を擁し特に秋の例祭には見事な屋台練りと、宵宮の華麗な提灯練りが繰り広げられます。

姫路西ライオンズクラブ現地案内板より

Please do not reproduce without prior permission.

由 緒

神功皇后摂政3年、大陸交渉の際、御鑑が当宇須伎津に御滞泊あらせられた際、皇后神託をお受けになり、この宇須伎津に浄地を開き、小社を建立して玉依比売命をお祀りし、敷嶋宮と号した。これが当社の起源であり、後に16代仁徳天皇7年8月、天皇霊夢を御覧になり、御父応神天皇御祖母神功皇后を当宇須伎津に祀るべしと仰せになり紀角宿禰を遣わし三神を合せ祀られ、この地にお鎮まりになられた。

魚吹の由来について、『播磨国風土記』には「宇須伎津」と見え、本来当地方は海べりの砂堆積地であった。神功皇后伝説と相交わり、魚が群れをなして砂を吹き寄せて、土地が出来たと言い伝えられている。これは洋の東西を問わず語られる神話的方法で、魚は人とおきかえ、すなわち多くの人々が海を埋めて開いていったと解するのが自然で、後世永く伝えるため魚吹伝説として今日まで言い伝えられた。

また網干の地名も、当社祭礼時漁民が一斉に休漁して網を干して参詣したので網干と言うようになったと伝えられる。

2008 兵庫県神社庁HPより

https://www.hyogo-jinjacho.com/data/6316111.html

スポンサーリンク

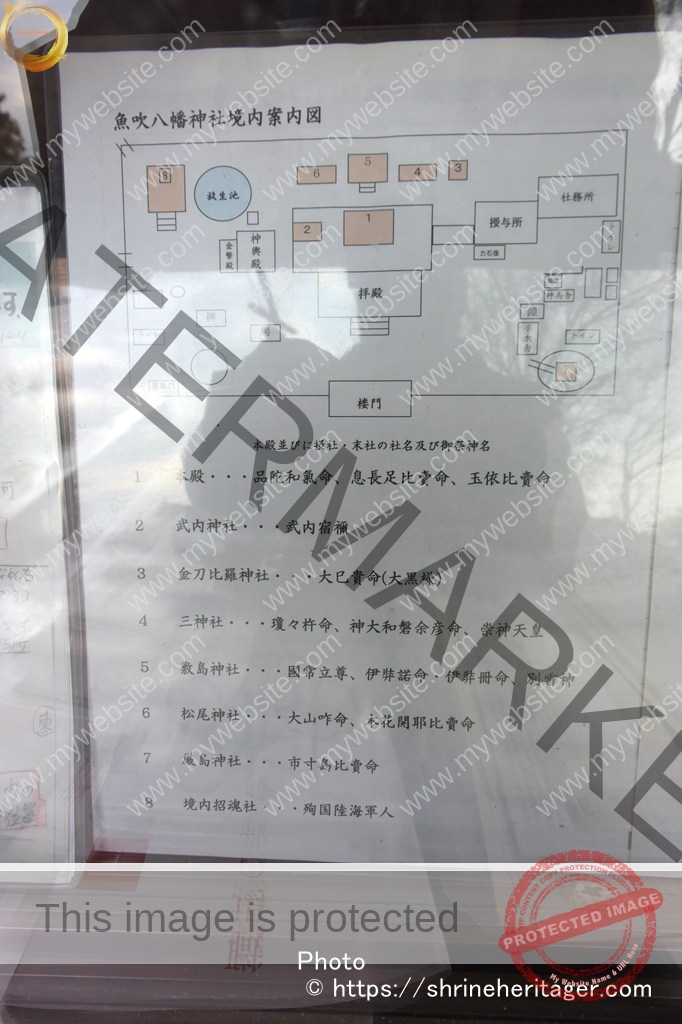

【神社の境内 (Precincts of the shrine)】

・境内案内図

Please do not reproduce without prior permission.

・魚吹八幡神社 本殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・魚吹八幡神社 拝殿

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈魚吹八幡神社 本殿の向かって左 透塀の内境内社〉武内神社(たけうちじんじゃ)

《主》武内宿禰(たけしのうちのすくね)

Please do not reproduce without prior permission.

・注連柱

Please do not reproduce without prior permission.

〈本殿裏の境内社4社・金刀比羅神社・三神社・敷島神社・松尾神社〉

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉金刀比羅神社(ことひらじんじゃ)

《主》大巳貴神(おほなむちのかみ)

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉三神社(さんじんじゃ)

《主》左: 崇神天皇(すじんてんのう)

中: 瓊瓊杵命(ににぎのみこと)

右: 神日本磐余彦命(かむやまといわれひこのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉摂社 敷島神社(せっしゃ しきしまじんじゃ)

《主》左:別雷神・中:國常立尊・右:伊弉諾尊・伊弉冉尊

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉松尾神社(まつのおじんじゃ)

《主》大山昨命(おほやまくいのみこと)

木花開耶比賣命(このはなさくやひめのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

・放生池

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉招魂社(しょうこんしゃ)

《主》護国の英霊〈殉国陸海空軍人 1,547柱命〉

・三ノ宮卯之助と力石

Please do not reproduce without prior permission.

魚吹八幡神社の「曲持ち」銘

力石の由来

江戸期の文政・天保年間、力石を担いで大力持ちとして関東一円を風靡した武州岩槻藩領三野宮村生まれの「三ノ宮卯之助」が仰向けになって両足で差回した「曲持ち」銘の力石と、手で差し上げた「差し石」銘の力石が当神社に現存する。これは天保十一年(一八四〇)二月、大阪・天満宮で三ノ宮卯之助一行が興行したさい、魚吹八幡神社の氏子である網干回船の船仲間たちが当神社に招き興行したものとみられる。卯之助が担いだ刻銘の力石は、長野・諏訪大社など関東を中心にして二十六の有名な神社に三十七個現存しているが「曲持ち」と刻まれた力石は当神社に唯一つ残る貴重な力石。当地より以西には三ノ宮卯之助の足跡は見当たらない。

・・・現地石碑文より

Please do not reproduce without prior permission.

・神馬像

Please do not reproduce without prior permission.

・鐘つき堂・境内

Please do not reproduce without prior permission.

・手水舎

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・〈境内社〉厳島神社(いつくしまじんじゃ)

《主》市寸嶋比賣命(いちきしまひめのみこと)

Please do not reproduce without prior permission.

・参道石畳

Please do not reproduce without prior permission.

・楼門

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】

・〈境内社 楼門の前〉小松神社

《主》大年神,大鷦鷯命,天照皇大神,稲倉魂命

・魚吹八幡神社 大鳥居・社号標

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

・魚吹八幡神社・お旅所・渡神殿

魚吹八幡神社から西へ600m

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています

〇『六国史(りっこくし)』

奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称

〇『延喜式(えんぎしき)』

平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)

〇『風土記(ふどき)』

『続日本紀』和銅6年(713)5月甲子の条が 風土記編纂の官命であると見られ 記すべき内容として下記の五つが挙げられています

1.国郡郷の名(好字を用いて)

2.産物

3.土地の肥沃の状態

4.地名の起源

5.古老の伝え〈伝えられている旧聞異事〉

現存するものは全て写本

『出雲国風土記』がほぼ完本

『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態

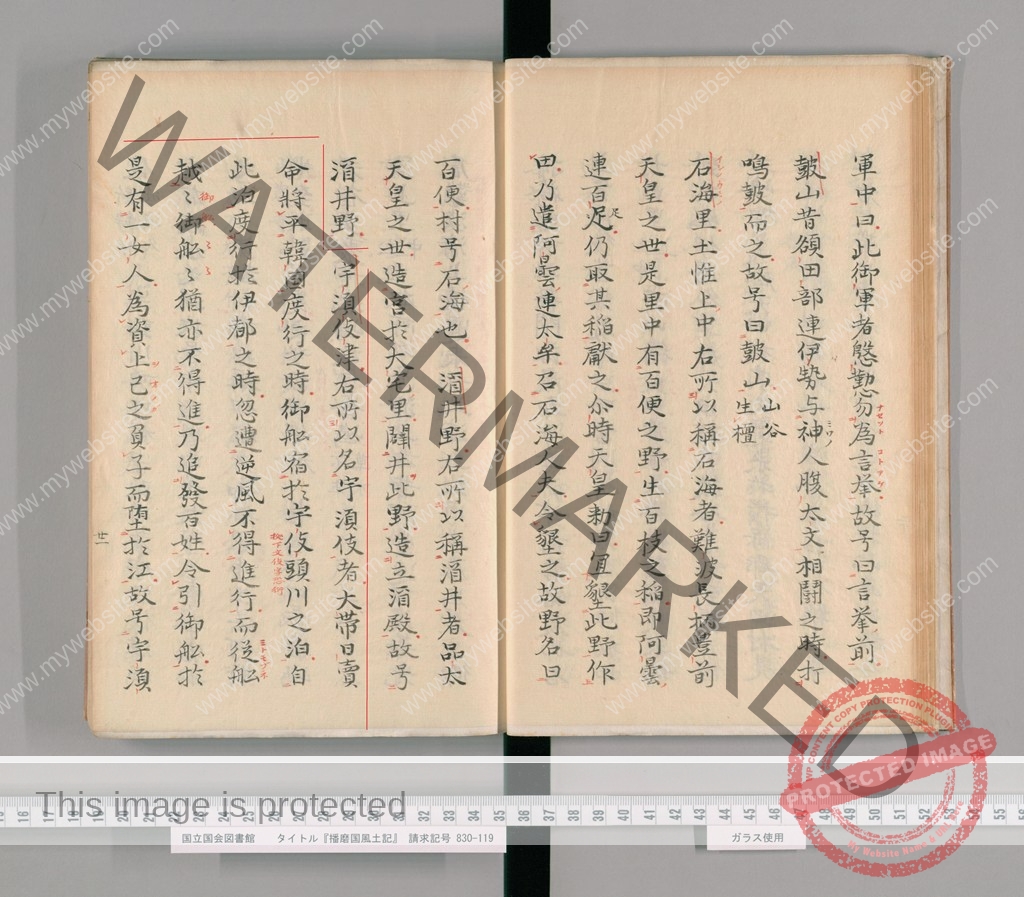

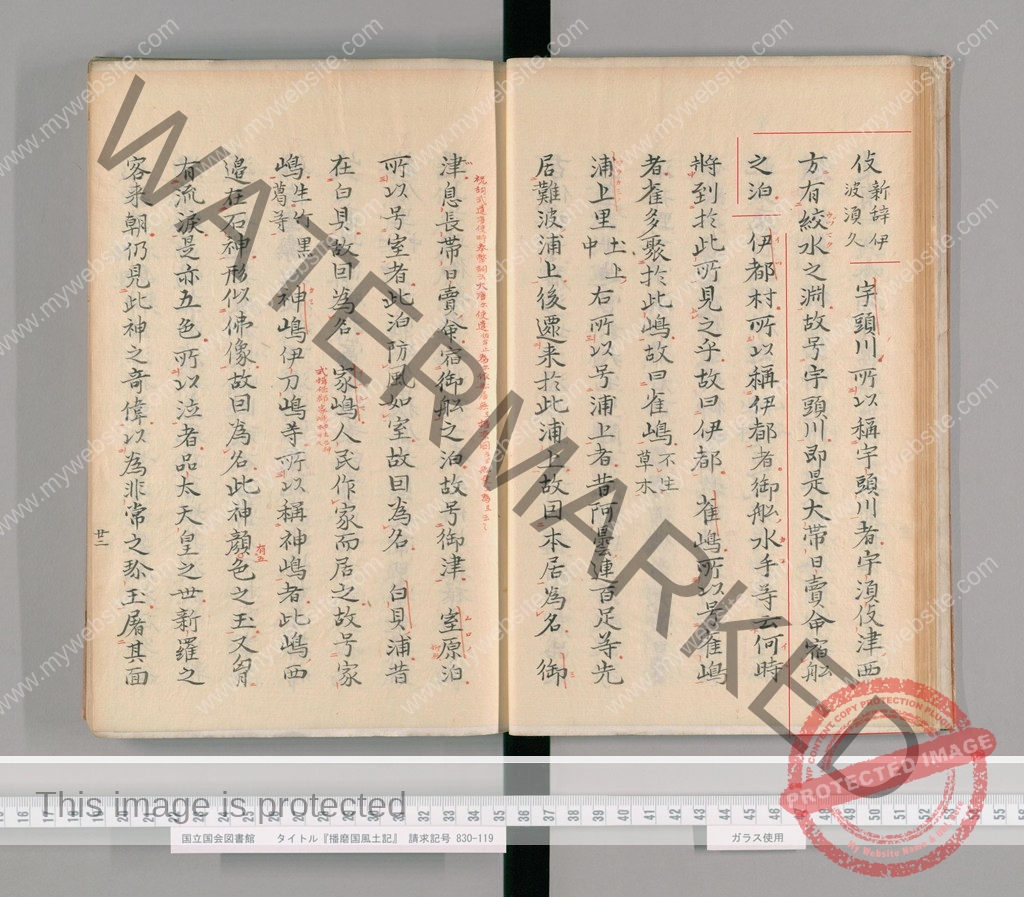

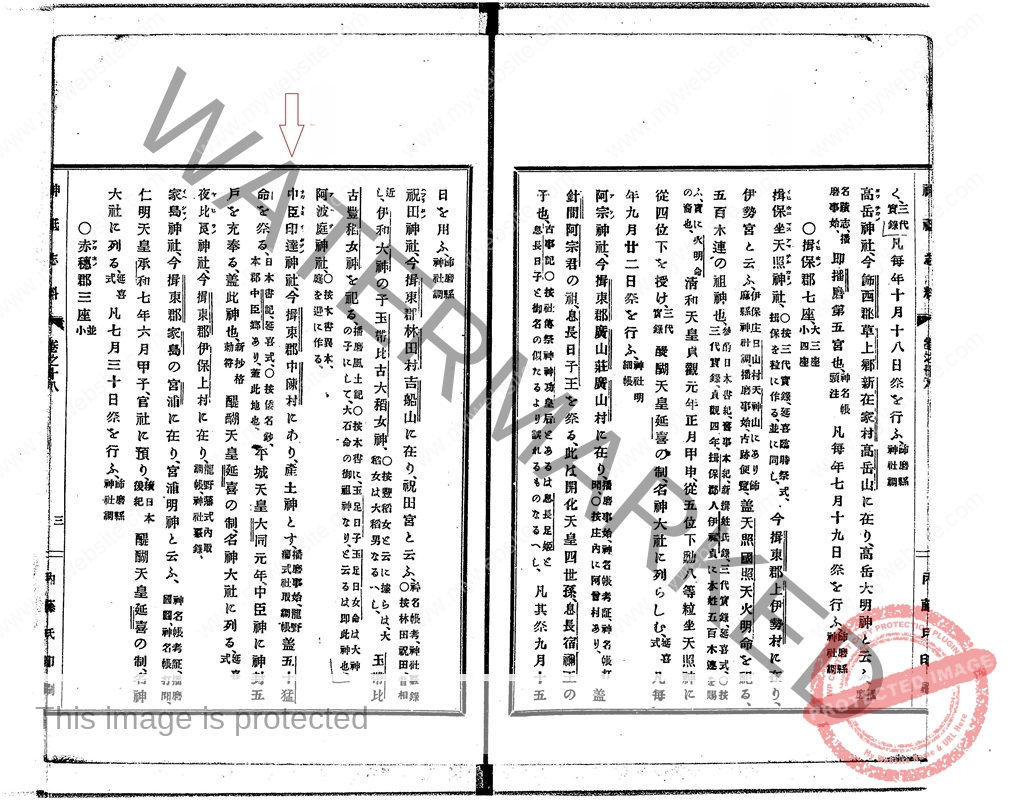

『播磨國風土記(Harimanokuni Fudoki)〈和銅6年(713年)〉』に記される「宇須伎津(うすきつ)」の伝承

魚吹八幡神社の゛魚吹(うすき)゛の由来について 『播磨國風土記』に゛宇須伎津(うすきつ)゛〈宇須伎の港 の意〉について記されています

【抜粋意訳】

揖保郡

宇須伎津(うすきつ)

この所を宇須伎と名付けた所以は 大帯日賣命〈神功皇后〉が 韓国を平定しようと渡られて行く時 御舩が宇頭川之泊(うづがはのとまり)に御滞泊された

この泊から出航し 伊都(いつ)の時〈神威が盛んの時〉 忽然と逆風に遭い船が進行しない 従舩(みともぶね)〈陸送〉として 船越の地点を越えると 尚また進めなかった そこで百姓に命じて 御舩を引かせた この中の一人の女人が己之負子(おのがしょいこ)〈おんぶしていた自分の子〉を助けようとして江に堕ちた 故に宇須伎(うすき)と呼ばれている〔今の言葉では 伊波須久(いはすく)〕宇頭川(うづがは)

この所を宇頭川と称す所以は 宇須伎津(うすきつ)の西方に絞(うずまく)水之淵〈ウズマキ〉があったから 故に宇頭川と名付けられた

此処は 大帯日賣命〈神功皇后〉の御船が停泊した泊です

【原文参照】

『播磨国風土記』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2538170

『播磨国風土記』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2538170

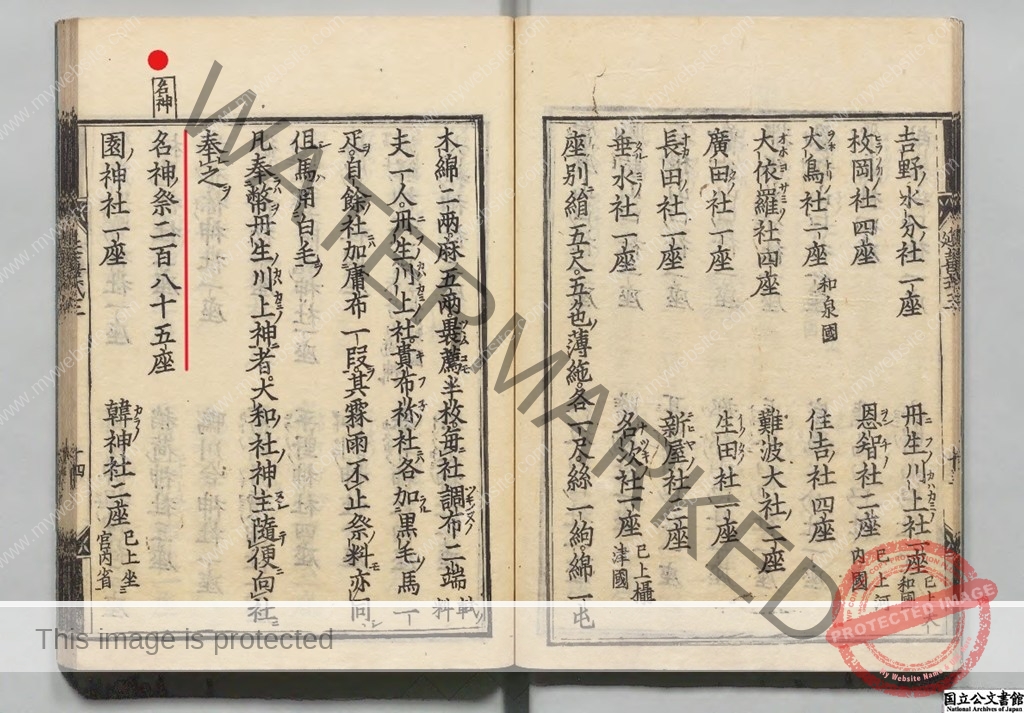

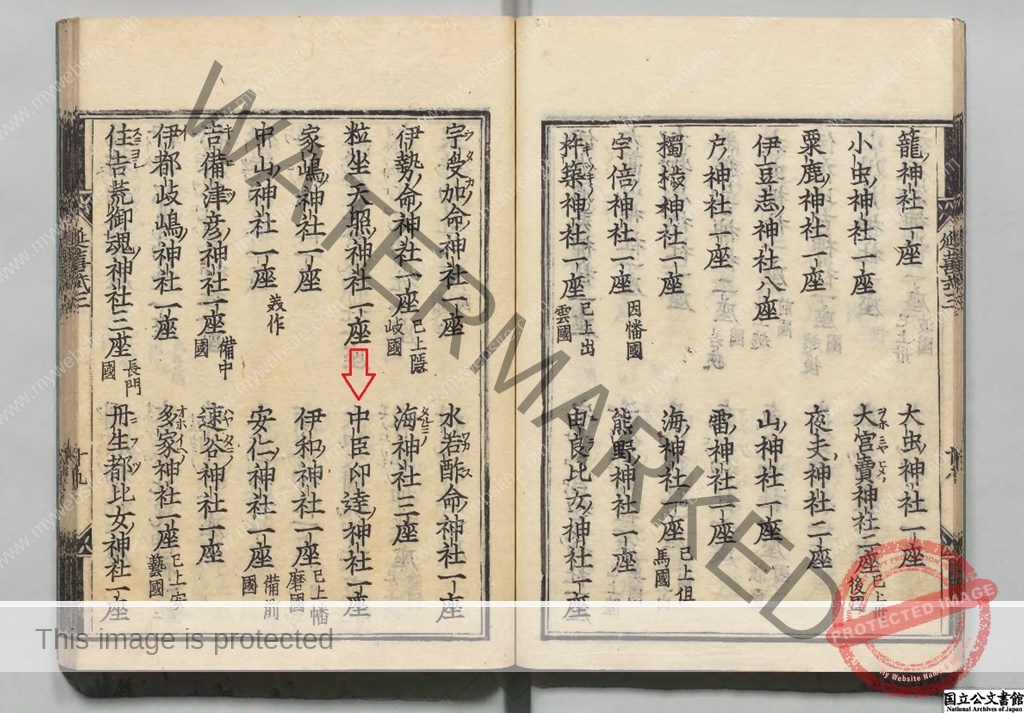

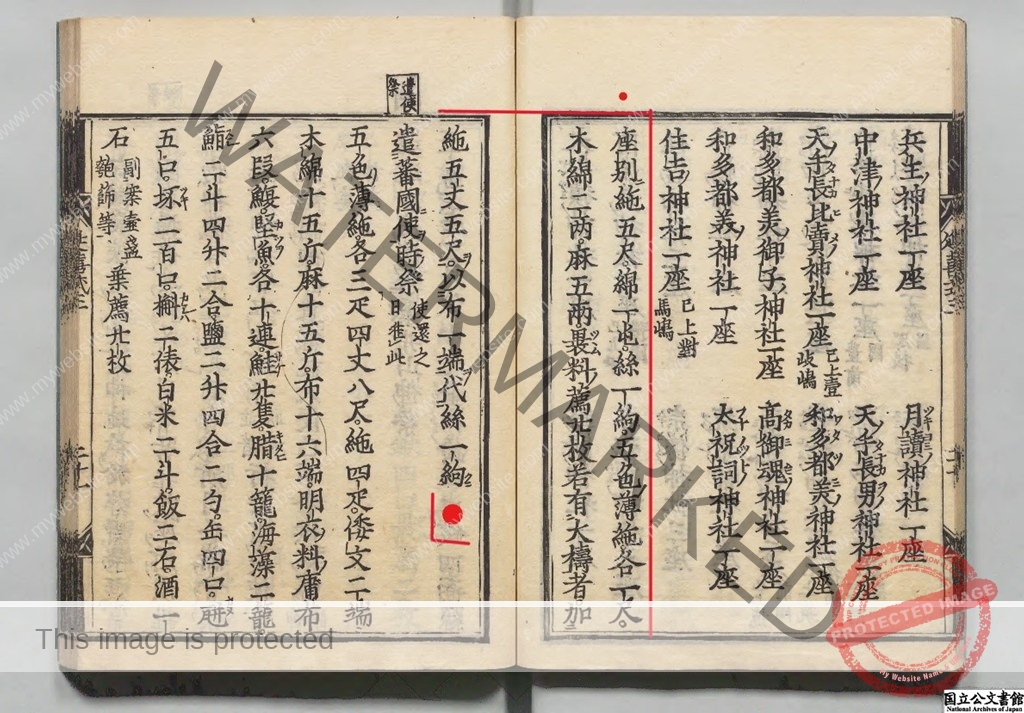

『延喜式(Engishiki)』巻3「臨時祭」中の「名神祭(Meijin sai)」の条 285座

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

延喜式巻第3は『臨時祭』〈・遷宮・天皇の即位や行幸・国家的危機の時などに実施される祭祀〉です

その中で『名神祭(Meijin sai)』の条には 国家的事変が起こり またはその発生が予想される際に その解決を祈願するための臨時の国家祭祀「285座」が記されています

名神祭における幣物は 名神一座に対して 量目が定められています

【抜粋意訳】

巻3神祇 臨時祭 名神祭二百八十五座

園神社一座 韓神社二座〈已上坐宮内省〉

・・・

・・・

・・・海神社三座 粒坐天照神社一座 中臣印達神社一座 家嶋神社一座 伊和神社一座〈已上播磨国〉

・・・

座別に

絁(アシギヌ)〈絹織物〉5尺

綿(ワタ)1屯

絲(イト)1絇

五色の薄絁(ウスアシギヌ)〈絹織物〉各1尺

木綿(ユウ)2兩

麻(オ)5兩嚢(フクロ)料の薦(コモ)20枚若有り(幣物を包むための薦)

大祷(ダイトウ)者〈祈願の内容が重大である場合〉加えるに

絁(アシギヌ)〈絹織物〉5丈5尺

絲(イト)1絇を 布1端に代える

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

国立公文書館デジタルアーカイブス『延喜式 巻3-4』臨時祭 名神祭 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

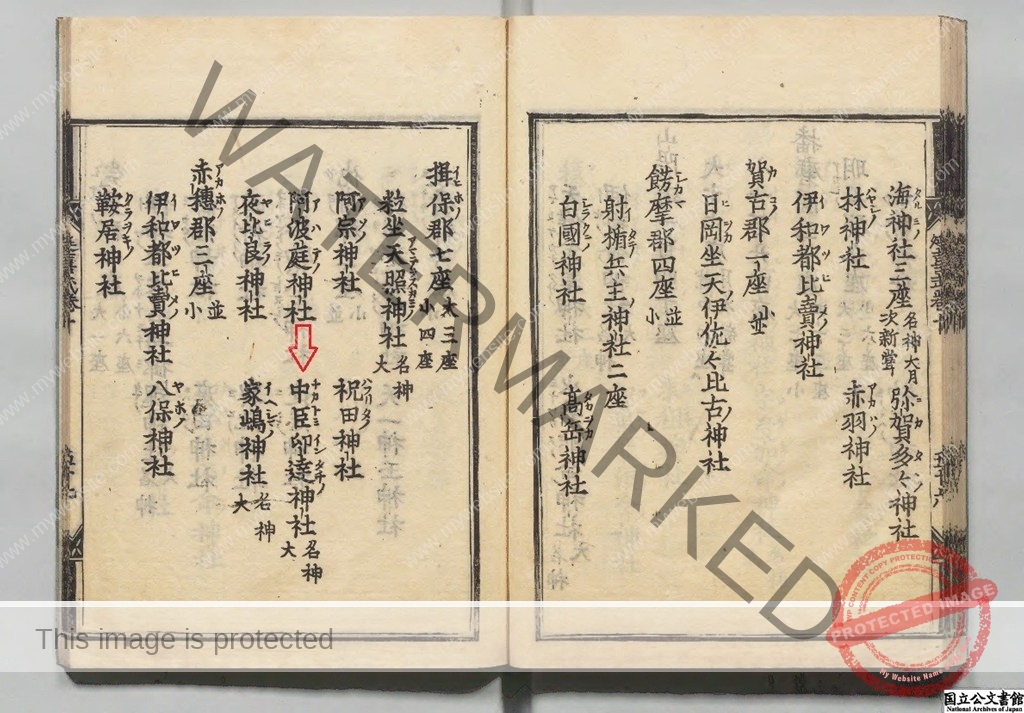

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)山陽道140座…大16(うち預月次新嘗4)・小124[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)播磨國 50座(大7座・小43座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)揖保郡 7座(大3座・小4座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 中臣印達神社(名神大)

[ふ り が な ](なかとみ いんたちの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Nakatomi intachi no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

延喜式内社 播磨国 揖保郡 中臣印達神社(名神大)(なかとみいんたちの かみのやしろ)の論社

・中臣印達神社(たつの市揖保町中臣)

・林田八幡神社(姫路市林田町)

・魚吹八幡神社(姫路市網干区宮内)

【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

山陽網干駅から県道27号経由で北上 約1.4km 車で6分程度

県道27号の宮内交差点を右折すると 一の鳥居が建ちます

Please do not reproduce without prior permission.

道路は石畳になっていて 正面に鎮守の杜が見えています

Please do not reproduce without prior permission.

立派な楼門〈兵庫県有形重要文化財(昭和五十四年三月二十日指定)〉が建ちます

魚吹八幡神社(姫路市網干区宮内)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして楼門をくぐり 境内へと進みます

白壁に囲まれた楼門のイメージは お寺ですので 神仏習合の跡が色濃く残っています

Please do not reproduce without prior permission.

楼門をくぐり抜けると 石畳の広い参道の先に注連柱があり その先に拝殿

右手に手水舎があります

Please do not reproduce without prior permission.

手水舎の右隣には〈境内社〉厳島神社 手水舎の左隣には・神馬像・鐘つき堂があります

Please do not reproduce without prior permission.

手水舎で清めます

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます

Please do not reproduce without prior permission.

鳥居は建ちませんが 拝殿前の注連柱をくぐり

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿は 柱のみで壁は無く 内部は絵馬殿の様になっています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿の外には奉献酒の樽酒゛龍力(たつりき)゛が奉納され 参拝日は1/27でしたので゛厄除大祭 二月十九日゛の幟旗があります

Please do not reproduce without prior permission.

社殿は荘厳で 拝殿の奥に祈祷殿・幣殿・本殿が続き 社務所から社殿へと渡り廊下が通じています

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.

渡り廊下の脇には 三ノ宮卯之助と力石の像があります

Please do not reproduce without prior permission.

渡り廊下の下を通り奥へ進むと 本殿があります

Please do not reproduce without prior permission.

本殿裏には境内社4社・金刀比羅神社・三神社・敷島神社・松尾神社が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

放生池などもあり ここでも八幡宮特有の神仏習合が色濃く出ています

Please do not reproduce without prior permission.

本殿の向かって左 透塀の内には〈境内社〉武内神社が祀られています

Please do not reproduce without prior permission.

社殿に一礼をして 参道を戻ります

Please do not reproduce without prior permission.

【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

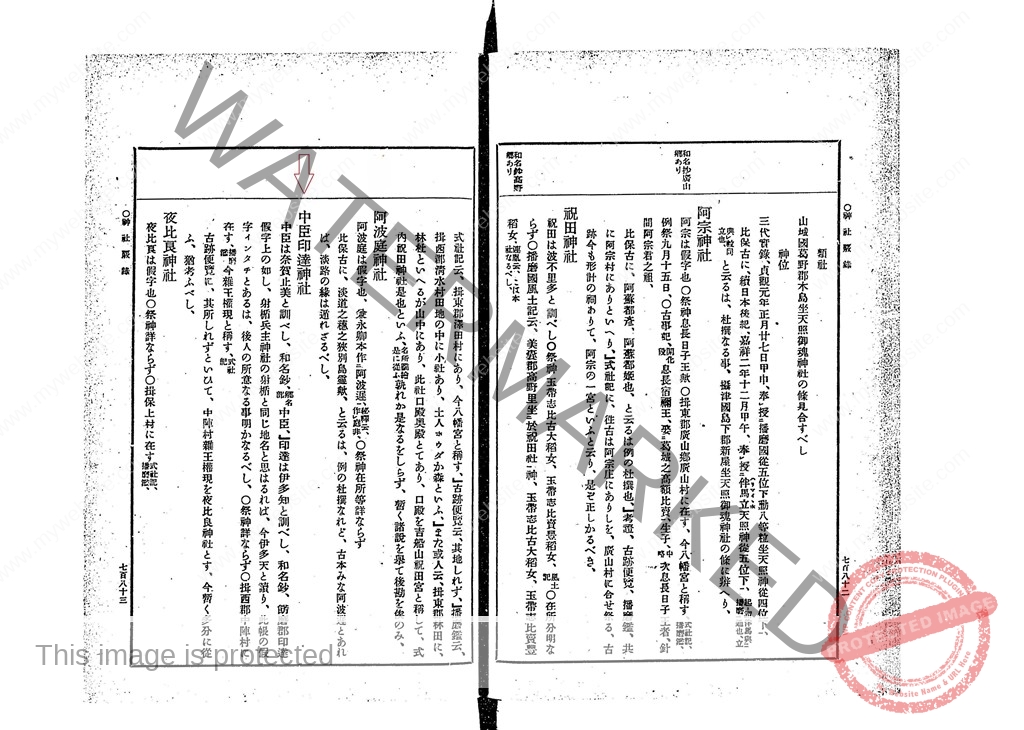

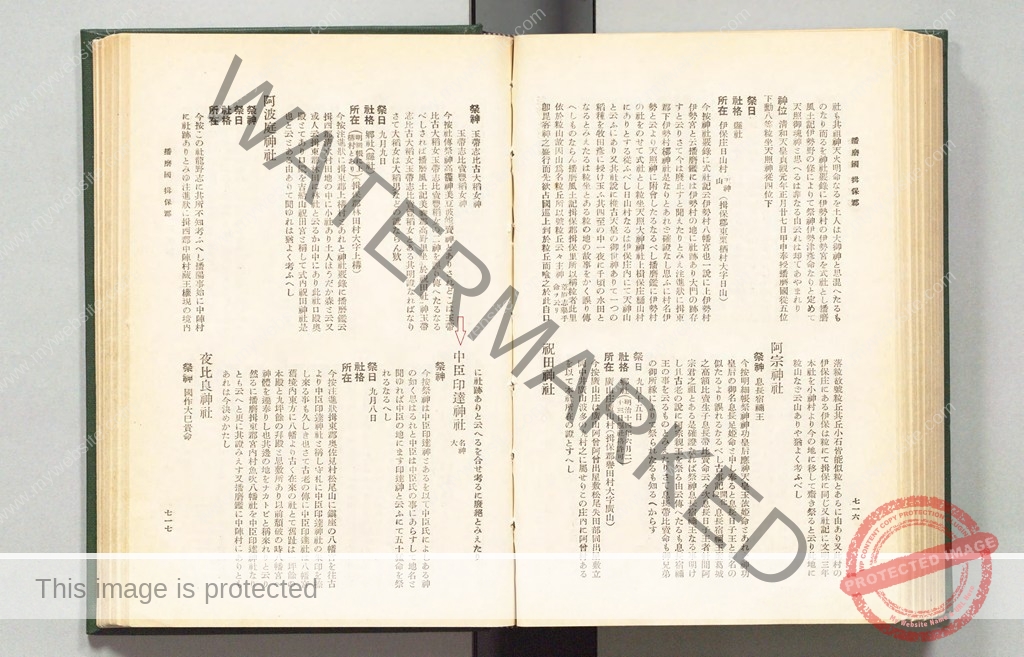

『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承

式内社 中臣印達神社について 所在は゛揖西郡中陣村に在す、゛〈現 中臣印達神社(たつの市揖保町中臣)〉と記しています

【抜粋意訳】

中臣印達神社

中臣は 奈賀止美と訓べし、和名鈔、〔郷名部〕中臣

印達は 伊多知と訓べし、和名鈔、飾磨郡印達 假字の如し、射楯兵主神社の射楯と同じ地名と思はるれば、今 伊多天と讀り、此帳の假字インタチとあるは、後人の所意なる事明かなるべし、

〇祭神詳ならず

〇揖西郡中陣村に在す、〔播磨鑑〕今 雑王権現と稱す、〔式社記〕

古跡便覽に、其所しれずといひて、中陣村雜王権現を夜比良神社とす、今暫く多分に從ふ、猶考ふべし、

【原文参照】

鈴鹿連胤 撰 ほか『神社覈録』下編 ,皇典研究所,1902. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/991015

『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容

式内社 中臣印達神社について 所在は゛今 揖東郡中陳村にあり、産土神とす、゛〈現 中臣印達神社(たつの市揖保町中臣)〉と記しています

【抜粋意訳】

中臣印達(ナカトミイダテノ)神社

今 揖東郡中陳村にあり、産土神とす、〔播磨事始、龍野藩式社取調帳〕

盖 五十猛命を祭る、〔日本書紀、延喜式、〕〔〇按 倭名鈔、本郡中臣郷にあり、蓋此地也〕

平城天皇 大同元年、中臣神に神封五戸を充奉る、盖此神也、〔新抄格勅符〕

醍醐天皇 延喜の制、名神大社に列る、〔延喜式、〕

【原文参照】

栗田寛 著『神祇志料』第18−21巻,温故堂,明9-20. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/815498

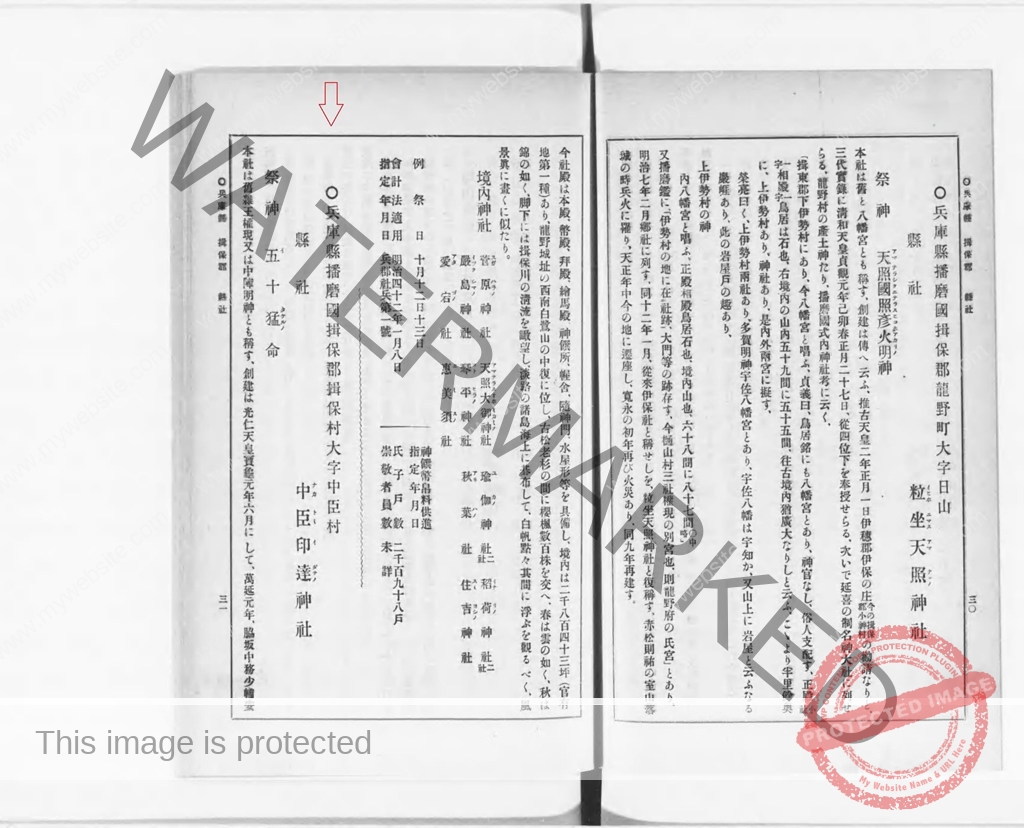

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 中臣印達神社について 中臣とは゛中臣は中臣氏の事にあらすして地名と聞ゆれば 中臣の地にます印達神と云ふ゛と記し

所在は゛揖東郡奥佐見村 松尾山に鎭座の八幡宮゛〈現 林田八幡神社(姫路市林田町)〉だが

その他の説に゛八幡宮舊境内 東方に八幡より古く 在來の社とて舊趾は一坪餘の本殿と九坪餘の拜殿と思敷所あり 以前 頽破の時 八幡宮へ神體を遷奉りし也 其邊の地をナカトビと稱來れりと云り゛〈現 中臣印達神社(たつの市揖保町中臣)〉

又゛播磨揖束郡 宮内村 魚吹八幡社゛〈現 魚吹八幡神社(姫路市網干区宮内)〉と記しています

【抜粋意訳】

中臣印達神社(名神大)

祭神

今按 祭神は中臣印達神とあるを以て 中臣氏によしある神の如く思はるれと 中臣は中臣氏の事にあらすして地名と聞ゆれば 中臣の地にます印達神と云ふにて 五十猛命を祭れるなるへし祭日 九月八日

社格所在

今按 注進狀 揖東郡奥佐見村 松尾山に鎭座の八幡宮を往古より 中臣印達神社と稱し 守札に中臣印達神社の朱印を捺し來る事も久しき也

さて古老の傳に 中臣印達社は八幡宮舊境内 東方に八幡より古く 在來の社とて舊趾は一坪餘の本殿と九坪餘の拜殿と思敷所あり 以前 頽破の時 八幡宮へ神體を遷奉りし也 其邊の地をナカトビと稱來れりと云り

然るに播磨揖束郡 宮内村 魚吹八幡社を中臣印達神社なりとも云へと 更に其證みえす 又 播磨鑑に中陣村にありともあれは 今決めかたし

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

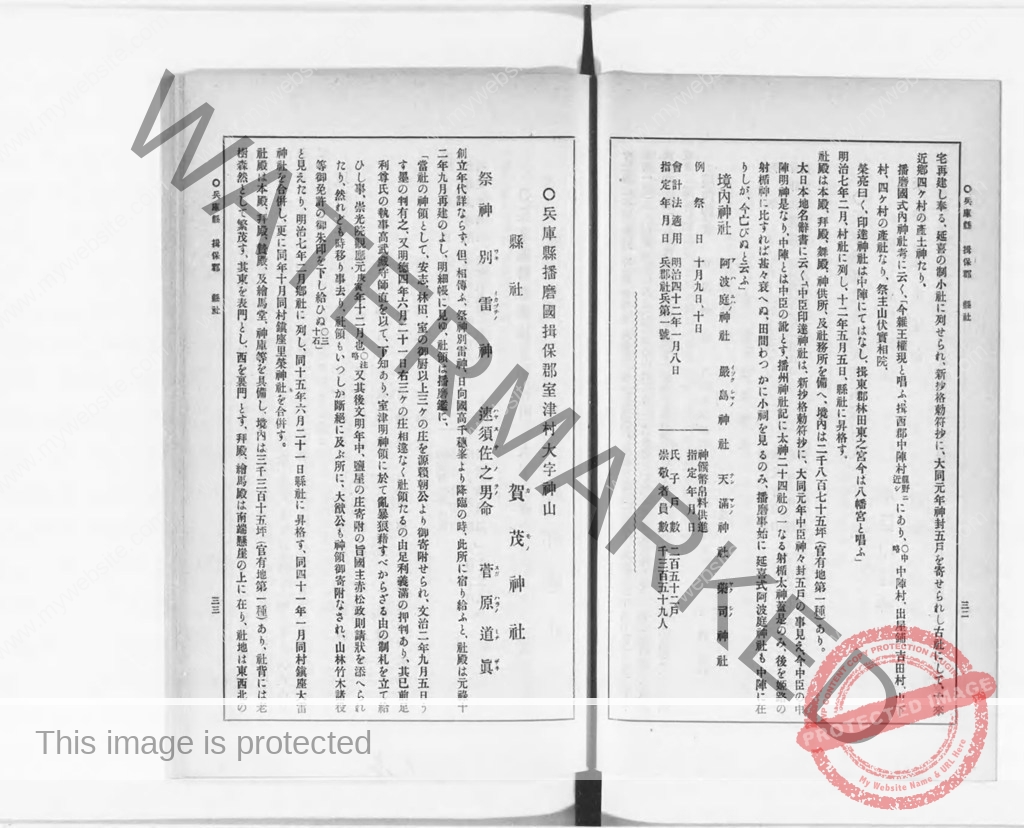

『明治神社誌料(Meiji Jinja shiryo)〈明治45年(1912)〉』に記される伝承

中臣印達神社(たつの市揖保町中臣)について 縣社と記し

式内社の論社として・林田八幡神社(姫路市林田町)も挙げています

中臣印達神社(たつの市揖保町中臣)の境内に 式内社 阿波庭神社もあったが今は廃絶とも記しています

【抜粋意訳】

〇兵庫縣 播磨國 揖保郡揖保村大字中臣村

縣社 中臣印達(ナカトミイダテノ)神社

祭神 五十猛(イタケルノ)命

本社は舊 雑王権現 又は 中陣明神とも稱す、創建は光仁天皇 寶龜元年六月にして、萬延元年、脇坂中務少輔安宅再建し奉る、

延喜の制 小社に列せられ、新抄格勅符抄に、大同元年神封五戸を寄せられし古社にして、古來 近郷四ヶ村の産土神たり、播磨國式内神社考に云く、「今 雑王権現と唱ふ、揖西郡中陣村〔龍野に近し〕にあり、〔〇中略〕中陣村、出屋鋪、吉田村、山下村、四ヶ村の産社なり、祭主山伏實相院、

榮亮曰く、印達神社は中陣にてはなし、揖東郡林田東之宮 今は八幡宮と唱ふ」明治七年二月、村社に列し、十二年五月五日、縣社に昇格す。

社殿は本殿、拜殿、舞殿、神供所、及社務所を備へ、境内は二千八百七十五坪 (官有地第一種 )あり。

大日本地名辞書に云く、「中臣印達神社は、新抄格勅符抄に、大同元年中臣神々封五戸の事見え、今中臣の中陣明神是なり、中陣とは中臣の訛とす、播州神社記に太神二十四社のーなる射楯太神 蓋是のみ、後を姫路の射楯神に比すれば甚々衰へぬ、田問わっかに小祠を見るのみ、播磨事始に 延喜式阿波庭神社も中陣に在りしが、今亡びぬと云ふ」

境内神社

阿波庭神社 嚴島神社 天満神社 藥司神社

【原文参照】

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

明治神社誌料編纂所 編『明治神社誌料 : 府県郷社』上,明治神社誌料編纂所,明治45. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1088244

魚吹八幡神社(姫路市網干区宮内)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.

Please do not reproduce without prior permission.