多賀神社(たがじんじゃ)は もと三嶋大社 摂社の一つで田川神社とも田河とも称されました 2つの式内社〈・石徳髙神社(いはとくのたかの かみのやしろ・劔刀乎夜尓命神社(けむとをやにのみことの かみのやしろ)〉の論社で 又 白浪之彌奈阿和命神社(しらなみの みなあわのみことの かみのやしろ)との説もあります

目次

- 1 1.ご紹介(Introduction)

- 1.1 【神社名(Shrine name)】

- 1.2 [通称名(Common name)]

- 1.3 【鎮座地 (Location) 】

- 1.4 [地 図 (Google Map)]

- 1.5 【御祭神 (God's name to pray)】

- 1.6 【御神格 (God's great power)】(ご利益)

- 1.7 【格 式 (Rules of dignity) 】

- 1.8 【創 建 (Beginning of history)】

- 1.9 【由 緒 (History)】

- 1.10 【境内社 (Other deities within the precincts)】

- 1.11 【境外社 (Related shrines outside the precincts)】

- 2 この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

- 3 【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

- 4 神社にお詣り(For your reference when visiting this shrine)

- 5 神社の伝承(A shrine where the legend is inherited)

- 6 式内社「石徳髙神社(いはとくのたかの かみのやしろ)」の伝承

- 7 式内社「劔刀乎夜尓命神社(けむとをやにのみことの かみのやしろ)」の伝承

- 7.1 『神名帳考証土代(Jimmyocho kosho dodai)』〈文化10年(1813年)成稿〉に記される伝承

- 7.2 『神社覈録(Jinja Kakuroku)』〈明治3年(1870年)〉に記される伝承

- 7.3 『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)』〈明治9年(1876)完成〉に記される内容

- 7.4 『伊豆国式社攷略( Izunokuni shikisha koryaku)』〈明治15年(1882)発行〉に記される伝承

- 7.5 『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

- 7.6 多賀神社(Taga Shrine)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

- 8 伊豆国 式内社 92座(大5座・小87座)について に戻る

1.ご紹介(Introduction)

この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します

【神社名(Shrine name)】

多賀神社(Taga Shrine)

(たがじんじゃ)

[通称名(Common name)]

【鎮座地 (Location) 】

静岡県三島市谷田164

[地 図 (Google Map)]

【御祭神 (God's name to pray)】

《主》伊弉諾尊(Izanagi no mikoto)

【御神格 (God's great power)】(ご利益)

【格 式 (Rules of dignity) 】

・『延喜式神名帳(Engishiki jimmeicho)』所載社

【創 建 (Beginning of history)】

創建年代不詳

【由 緒 (History)】

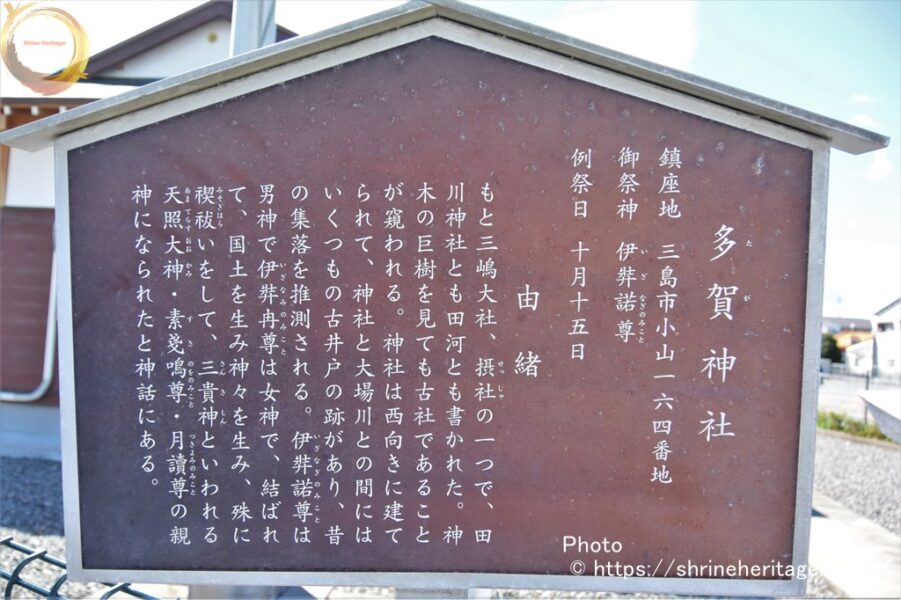

多賀(たが)神社

鎮座地 三島市小山164番地

御祭神 伊弉諾尊(いざなぎのみこと)

例祭日 10月15日由 緒

もと三嶋大社、摂社(せっしゃ)の一つで、田川神社とも田河とも書かれた。

神木の巨樹を見ても古社であることが窺われる。神社は西向きに建てられて、神社と大場川との間にはいくつもの古井戸の跡があり、昔の集落を推測される。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)は男神で 伊弉冉尊(いざなみのみこと)は女神で、結ばれて、国土を生み神々を生み、殊に禊祓(みそぎはら)いをして、三貴神(さんきしん)といわれる天照大神(あまてらすおおかみ)・素戔嗚尊(すさのをのみこと)・月讀尊(つきよみのみこと)の親神になられたと神話にある。

現地案内立札より

Please do not reproduce without prior permission.

【境内社 (Other deities within the precincts)】

【境外社 (Related shrines outside the precincts)】

スポンサーリンク

この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)

この神社は 由緒(格式ある歴史)を持っています

『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載

(Engishiki Jimmeicho)This record was completed in December 927 AD.

『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉

その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています

・「官社(式内社)」名称「2861社」

・「鎮座する天神地祇」数「3132座」

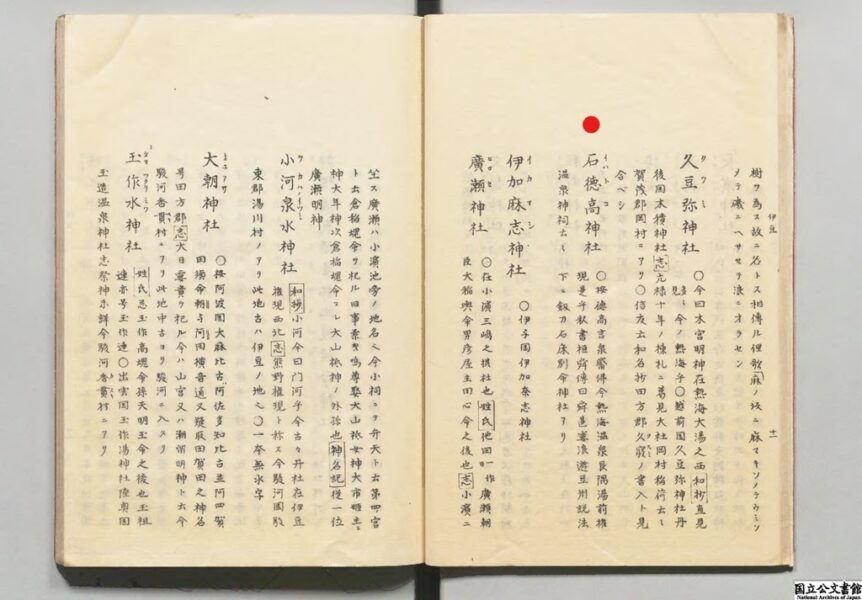

多賀神社(三島市谷田)は 2つの式内社の論社です

① 石徳髙神社(いはとくのたかの かみのやしろ)

➁ 劔刀乎夜尓命神社(けむとをやにのみことの かみのやしろ)

① 石徳髙神社(いはとくのたかの かみのやしろ)

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679

[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊豆国 92座(大5座・小87座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)田方郡 24座(大1座・小23座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 石徳髙神社

[ふ り が な ](いはとくのたかの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Ihatokuno taka no kamino yashiro)

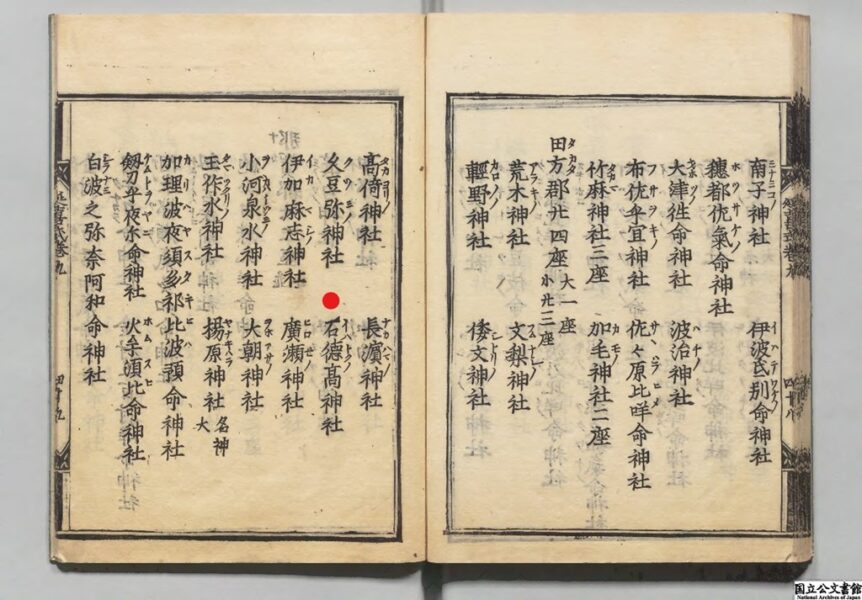

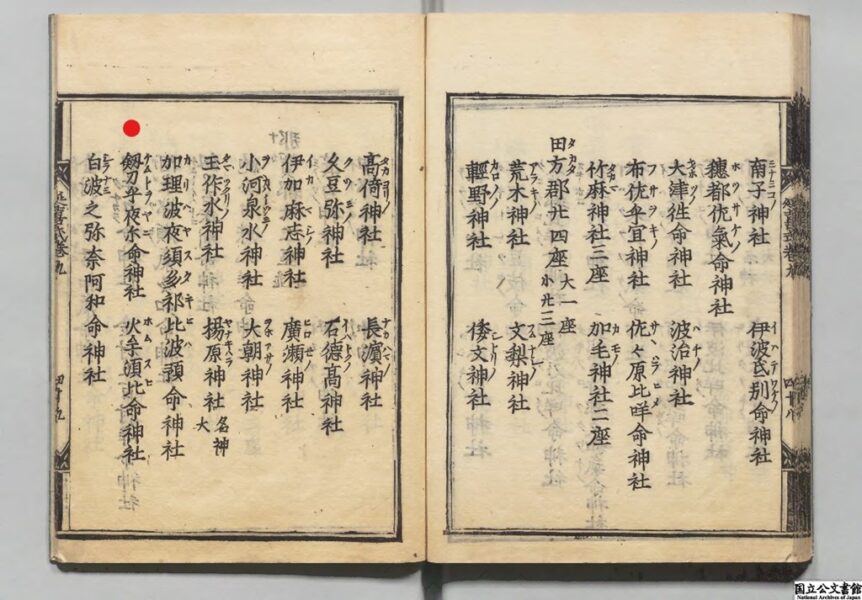

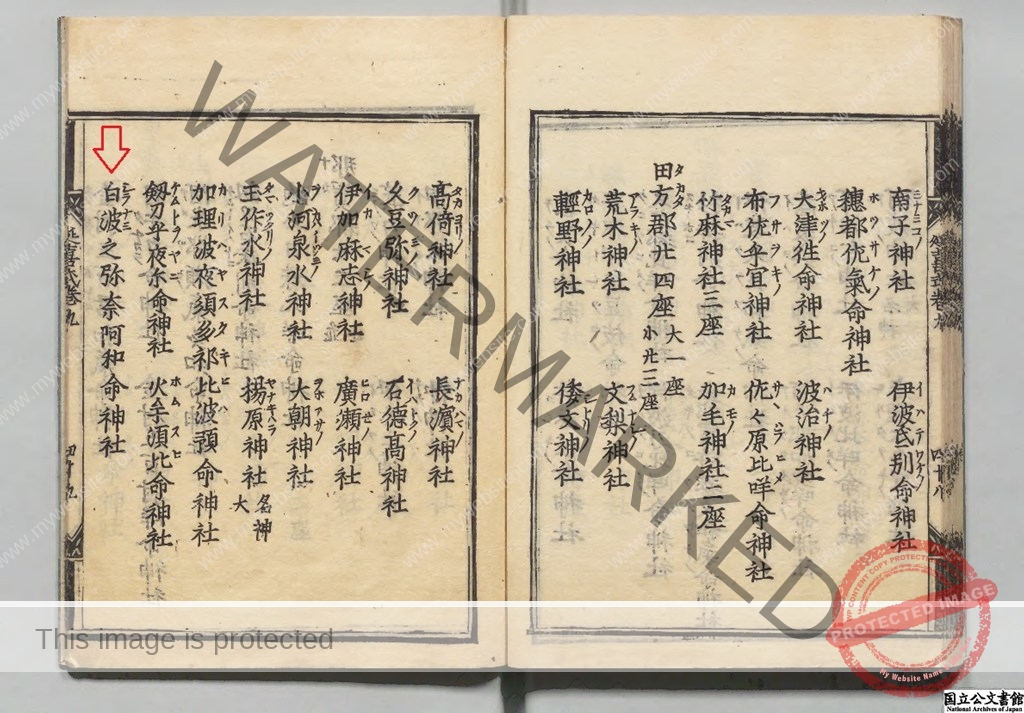

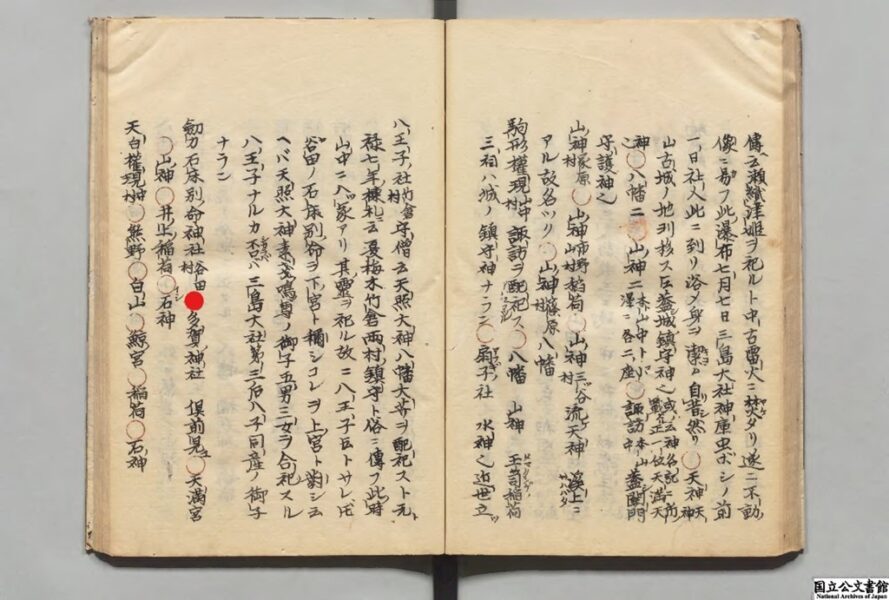

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

➁ 劔刀乎夜尓命神社(けむとをやにのみことの かみのやしろ)

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679

[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊豆国 92座(大5座・小87座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)田方郡 24座(大1座・小23座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 劔刀乎夜尓命神社

[ふ り が な ](けむとをやにのみことの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Ihatokuno taka no kamino yashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

白浪之彌奈阿和命神社(しらなみのみなあわのみことの かみのやしろ)の論社でもあります

[旧 行政区分](Old administrative district)

(神様の鎮座数)東海道 731座…大52(うち預月次新嘗19)・小679[旧 国 名 ](old county name)

(神様の鎮座数)伊豆國 92座(大5座・小87座)

[旧 郡 名 ](old region name)

(神様の鎮座数)田方郡 24座(大1座・小23座)

[名神大 大 小] 式内小社

[旧 神社 名称 ] 白浪之彌奈阿和命神社

[ふ り が な ](しらなみのみなあわのみことの かみのやしろ)

[Old Shrine name](Shiranamino mina awanomikoto no kaminoyashiro)

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス 延喜式 刊本(跋刊)[旧蔵者]紅葉山文庫https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000004146&ID=M2014101719562090086&TYPE=&NO=画像利用

スポンサーリンク

【オタッキーポイント】(Points selected by Japanese Otaku)

あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します

①『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載

式内社「石徳髙神社(いはとくのたかの かみのやしろ)」の論社

・守山八幡宮(伊豆の国市寺家)

・豆塚神社(伊豆の国市北江間)

・多賀神社(三島市谷田)

・岩徳高神社(伊豆市徳永)

➁『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載

式内社「劔刀乎夜尓命神社(けむとをやにのみことの かみのやしろ)」の論社

・劔刀神社(伊豆の国市戸沢)

・赤王神社(三島市大場)

・多賀神社(三島市谷田)

延喜式内社 伊豆國 田方郡 白浪之彌奈阿和命神社(しらなみのみなあわのみことの かみのやしろ)の論社について

・多賀神社(熱海市上多賀)

・下多賀神社(熱海市下多賀)

・大瀬神社(沼津市西浦江梨)

・淡島神社〈厳島神社〉(沼津市内浦重寺淡島)

・多賀神社(三島市谷田)

・大朝神社(沼津市下香貫)

スポンサーリンク

神社にお詣り(For your reference when visiting this shrine)

この神社にご参拝した時の様子をご紹介します

三島駅から 南東へ約2.7km 車10分程度

Please do not reproduce without prior permission.

R1号線沿いに鎮座しています

多賀神社(Taga Shrine)に参着

Please do not reproduce without prior permission.

一礼をして 鳥居をくぐります

Please do not reproduce without prior permission.

小さな境内ですが 新しく整備されていて 雑草一本生えていません

有難いことです

Please do not reproduce without prior permission.

拝殿にすすみます 扁額には「多賀神社」と記されています

Please do not reproduce without prior permission.

賽銭をおさめ お祈りをします

ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります

Please do not reproduce without prior permission.

スポンサーリンク

神社の伝承(A shrine where the legend is inherited)

この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します

『豆州志稿(zushu shiko)』〈江戸時代 寛政12年(1800)編集〉に記される伝承

神社名が記されています

【意訳】

多賀神社 谷田村

供前晃ゆ

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブス『豆州志稿』選者:秋山章/校訂者:秋山善政[数量]15冊[書誌事項]写本 弘化04年[旧蔵者]内務省https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000002883&ID=M2018051109165431627&TYPE=&NO=

式内社「石徳髙神社(いはとくのたかの かみのやしろ)」の伝承

『神名帳考証土代(Jimmyocho kosho dodai)』〈文化10年(1813年)成稿〉に記される伝承

石徳高(イハトコ)神社として 記されています

【意訳】

石徳高(イハトコ)神社

〇按 徳高言 泉觱佛 今 熱海温泉 艮隅 湯前権現 これ乎 釈書垣舜博曰 舜甚宴浪遊豆州説法 温泉神祠云々 下に劔刀石床別命神社あり

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブ『神名帳考証土代』(文化10年(1813年)成稿)選者:伴信友/補訂者:黒川春村 写本 [旧蔵者]元老院https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000039328&ID=M2018051416303534854&TYPE=&NO=画像利用

『神社覈録(Jinja Kakuroku)』〈明治3年(1870年)〉に記される伝承

石徳髙は 伊波登古(いはとこ)と訓じると記しています

【意訳】

石徳髙神社

石徳髙は 伊波登古と訓ずべし

〇祭神 詳らかならず

〇徳永村に在す 今 那賀郡に属す

考証に 按 徳高言 泉觱佛 今 熱海温泉 艮隅 湯前権現 これ乎と云う

〇元享釈書云 垣舜博 舜甚宴浪遊豆州説法 温泉神祠

【原文参照】国立公文書館デジタルコレクション『神社覈録』著者 鈴鹿連胤 撰[他] 出版年月日 1902 出版者 皇典研究所

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/991015『神社覈録』

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)』〈明治9年(1876)完成〉に記される内容

雄徳山の山頂に祀られていた神であったが 諸説ある中でも その後 村里の区分の時に豆塚に遷した〈現 豆塚神社(伊豆の国市北江間)〉と寺家村の守山に遷した〈現 守山八幡宮(伊豆の国市寺家)〉の2所が 後継であろうと記しています

【意訳】

石徳髙(いはとくのたかの)神社

祭神

祭日

社格

所在

今按〈今考えるに〉

足柄縣 注進状に 石徳髙神社は 君澤郡江間村 雄徳山神社なるべし それは石徳は石床の意高は タケと訓て嵩の意と聞こえるを この山の岩壁よく石床の称にかない 山頂の旧祠の址に 宝殿平前殿殿平神楽など云称の遺るのみに非ず 山名の雄徳は石徳の訛転と聞こえるなど 証とすべし斯のて後に 社を西麓 チム野に遷し 亦 丸山に豆塚に移せり豆志に記せる如く 寺家村八幡も この雄徳山より遷してもと 此山上に石特高神社の鎮座地なりし確証と云いしも 強言に非じさるは この江間郷北條郷はもと一郷なるを 村里の区分せるより 総鎮守とある雄徳山の神を江間の郷にては チン野に遷し 北條の郷にては 寺家村の守山に遷したるより 山上の本社遂に廃絶に及び 雄徳山の称号のみ遺れる事となりしなり この他 諸説あれど この2所にて定ぬるべき事なるべし

【原文参照】国立公文書館デジタルコレクション『特選神名牒』大正14年(1925)出版 磯部甲陽堂

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/971155『特選神名牒』

『伊豆国式社攷略( Izunokuni shikisha koryaku)』〈明治15年(1882)発行〉に記される伝承

地理の変更によって 二社に分祀されている

一社は〈現 豆塚神社(伊豆の国市北江間)〉

一社は〈現 守山八幡宮(伊豆の国市寺家)〉であると記しています

【意訳】

石徳髙(いはとこたけの)神社

今は 分祀して二社となり

その一は 君澤郡 北江間(えま)村鎮座の いのい明神 神階帳 今称する豆塚神社 考証注進特選

その二は 田方郡寺家村 八幡神社 社伝豆志考證の一説續攷 なりにて

蓋地理の変更に因りて分祀せる例 少なからず等しく この同神なり 何ぞ囂(かまびす)しく その本末を諍う事を為べき

【原文参照】国立公文書館デジタルコレクション『伊豆国式社攷略』萩原正平 著 出版年月日 明15.6 編 出版者 栄樹堂

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/815090 『伊豆国式社攷略』1 『伊豆国式社攷略』2

式内社「劔刀乎夜尓命神社(けむとをやにのみことの かみのやしろ)」の伝承

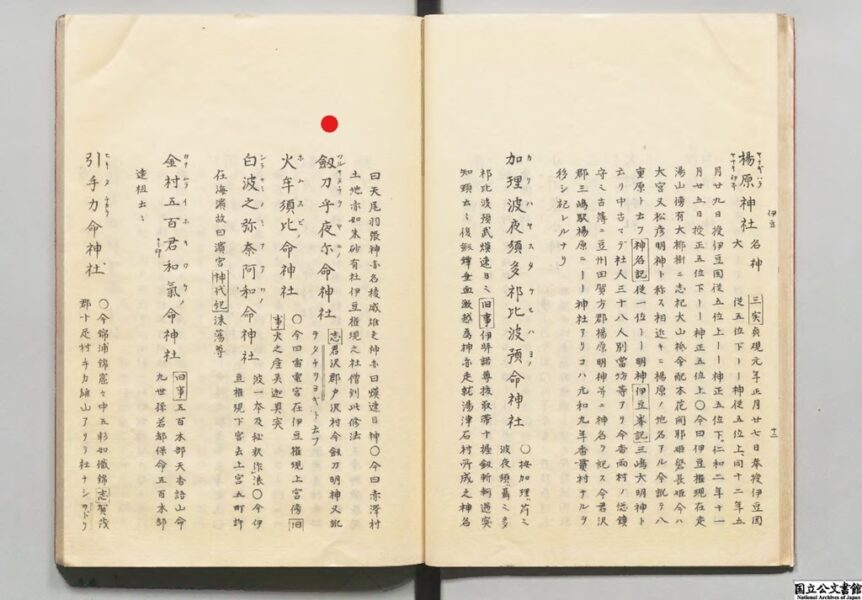

『神名帳考証土代(Jimmyocho kosho dodai)』〈文化10年(1813年)成稿〉に記される伝承

戸沢村 今 劔刀明神〈現 劔刀神社(伊豆の国市戸沢)〉と記しています

【意訳】

劔刀乎夜尓(ツルキタチヲヤニノ)命神社

志 君澤郡 戸沢村 今 劔刀明神 又 訛を タチヲヨギと云う

【原文参照】

国立公文書館デジタルアーカイブ『神名帳考証土代』(文化10年(1813年)成稿)選者:伴信友/補訂者:黒川春村 写本 [旧蔵者]元老院https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000039328&ID=M2018051416303534854&TYPE=&NO=画像利用

『神社覈録(Jinja Kakuroku)』〈明治3年(1870年)〉に記される伝承

戸沢村 今 劔刀明神〈現 劔刀神社(伊豆の国市戸沢)〉と記しています

【意訳】

劔刀乎夜爾命神社

劔刀は都流支多知と訓ずべし 枕詞なり 乎夜爾は仮字なり

〇祭神明らかなり

〇君澤郡 戸澤村に在す 今 劔刀(つるぎ)明神と称す

【原文参照】国立公文書館デジタルコレクション『神社覈録』著者 鈴鹿連胤 撰[他] 出版年月日 1902 出版者 皇典研究所

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/991015『神社覈録』➁

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)』〈明治9年(1876)完成〉に記される内容

戸沢村 今 劔刀明神〈現 劔刀神社(伊豆の国市戸沢)〉としていますが

他の説として

谷田村小山の多賀神社〈現 多賀神社(三島市谷田)〉

大場村に赤王明神〈現 赤王神社(三島市大場)〉を参考に挙げています

【意訳】

劔刀乎夜爾(ツルギタチヲヤニノ)命神社 称 刀大明神

祭神 劔刀乎夜爾命

祭日 1月15日

社格 村社所在 戸澤村 字 小川原 〇今属す君澤郡(田方郡川西村大字戸澤)

今按 式社考證に豆志に 当社の事を今云う君澤郡戸澤村 今 劔刀明神 又 訛て 多知乎預疑と云うとあり この村20戸に足らぬ小社にして 旧社有るべくも非ず 他に微証なしと雖も 国圓にも然記され 寛政元年碑文にも劔刀乎夜爾命神社とあるなどを思うに 既くより然称へたること知るべし一説に 谷田村小山の多賀神社なるべしと云えるは

谷田の称と小山の地名の乎夜爾に通ふより云えるにて 証なし

今按に 大場村に赤王明神と云う旧社あり 赤王山の麓に笹原と云う 所有は神階記に ささはらの明神 と有る社と聞こえ 社伝に劔刀石床別命神社なる由 伝えたれど 小谷の奥まりたる所にして 石床など云う 巌石なく乎夜爾の称にかなへれば 劔刀の冠より錯ひて 石床別命とは訛りたるかと云えど明証とも云い難し 但し縣の注進にも戸澤村と定めたれば之に従う

【原文参照】国立公文書館デジタルコレクション『特選神名牒』大正14年(1925)出版 磯部甲陽堂

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/971155『特選神名牒』➁

『伊豆国式社攷略( Izunokuni shikisha koryaku)』〈明治15年(1882)発行〉に記される伝承

戸沢村 今 劔刀明神〈現 劔刀神社(伊豆の国市戸沢)〉と記しています

【意訳】

劔刀乎夜爾(つるきたちをやにの)命神社

君澤郡戸澤村鎮座 旧称 劔刀(つるぎ)神社なるべし 國園豆志考證注進特選續攷

今は一小村の土神にして 頗陵夷を極めるまで社地 小河原(をがはら)の称あるを思うる 神階帳の河原の明神ならむも知るべあらず能く探ねまほしくなむ

【原文参照】国立公文書館デジタルコレクション『伊豆国式社攷略』萩原正平 著 出版年月日 明15.6 編 出版者 栄樹堂

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/815090『伊豆国式社攷略』➁

『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承

式内社 白波之彌奈阿和命神社について 所在は゛上多賀村(田方郡多賀村大字上多賀)゛〈現 多賀神社(熱海市上多賀)〉と記しています

他の説として

゛君澤郡重寺村の處に記され 延喜式攷異に案國圖有彌奈阿波島と見えたるが此村 海中に淡島と云 一巖島有て頂上に辨天゛〈現 淡島神社〈厳島神社〉(沼津市内浦重寺淡島)〉

゛駿河國駿東郡 香貫村に在て豆志に大朝神社なりと云る社゛〈現 大朝神社(沼津市下香貫)〉

゛君澤郡谷田村小山鎭座 多賀明神ならむか゛〈現 多賀神社(三島市谷田)〉

【抜粋意訳】

白波之彌奈阿和命(シラナミノミナアワノミコトノ)神社

祭神

祭日

社格 (明細帳 上多賀村なし 谷田村に多賀神社あり右ならんか無社格)(村社)所在 上多賀村(田方郡多賀村大字上多賀)

今按 式社攷證に國圖に君澤郡重寺村の處に記され 延喜式攷異に案國圖有彌奈阿波島と見えたるが此村 海中に淡島と云 一巖島有て頂上に辨天と稱する小社ありと云ひ

又 一説に駿河國駿東郡 香貫村に在て豆志に大朝神社なりと云る社ならむか 其は神階記にタムカイの明神有て 此海濱の舊地名タムカイと云し山なれば 此なるべきか

又 君澤郡谷田村小山鎭座 多賀明神ならむか 豆志に多賀神社 又田川神社と稱す 田河は多賀也 神階記に所謂タムカイは 美奈阿和を轉倒して字音に唱たる稱なるが 現今 當社の神名を或はタムガと稱し 或は田川と稱するは 皆タムカイの轉訛と聞ゆ 斯て神號の白波は彌奈阿和へ係る冠辞 彌奈阿和は 御社の川流近く鎭座なるより 例の實地の形勝に因て負せたる也と云るなど 何れも明證と云難し

又 上多賀村鎭座 多賀神社には非じかと思ふ因(ヨシ)有り 村名の多賀は神名より出 神名の多賀は彼タンカイより起たる稱と思はれ 社地の海濱に近きと海上より憑來玉へると云 社傳の白波云々の神號に合ひ

又 寛永の上梁文に祭神を阿波命神社と記したる小緣(オホロケ)ならず聞ゆと云るはいと由あり 縣の註進狀にも此地と定めたれば今之に從ふ

【原文参照】

教部省 編『特選神名牒』,磯部甲陽堂,1925. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1919019

多賀神社(Taga Shrine)に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)

Please do not reproduce without prior permission.