三重県

-

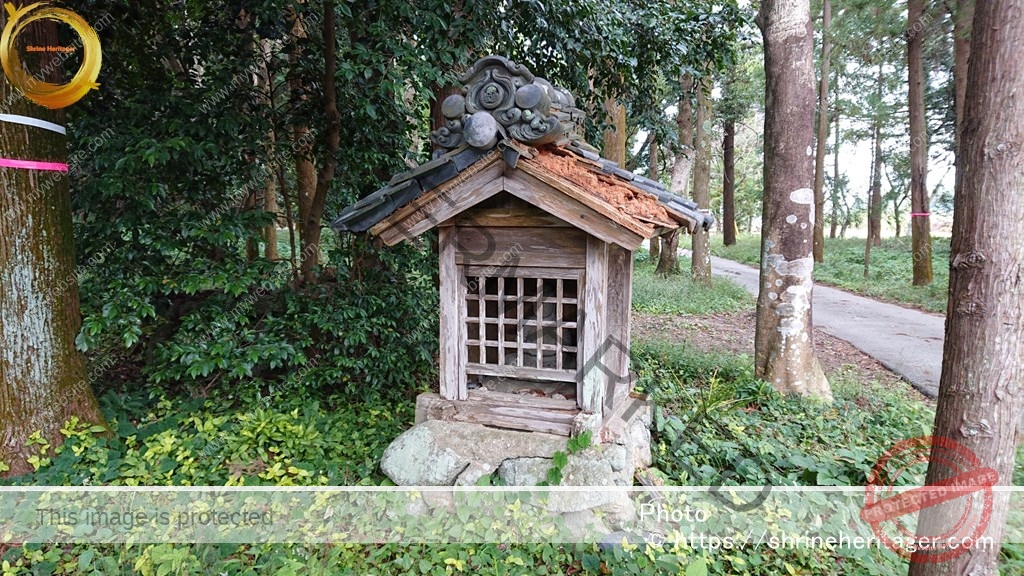

大神社 旧鎮座地(松阪市深長町)〈延喜式内社の旧鎮座地〉

大神社 旧鎮座地(おおみわじんじゃ きゅうちんざち)は 明治四十一年(1908)高福神社〈現 伊勢寺神社〉に合祀された 延喜式内社 伊勢國 飯高郡 大神社(おほみわの かみのやしろ)の旧跡地です 現在は地域の鎮守の森のような存在で かつて境内にあった泉は 近隣の田畑を潤し 松坂城主の茶の湯にも使用されたと云う

-

多度大社(桑名市多度町多度)〈本宮 多度神社・別宮 一目連神社〉

多度大社(たどたいしゃ)は 古代 社殿背後の多度山を神体山とし 数多の磐座・御神石があり 創祀は神代に遡ると推測されています 社伝では 雄略天皇の御代〈五世紀〉の創建と伝えます 『六国史』には 神階の奉授・官社列したことが記され 『延喜式』には 伊勢國 桑名郡 多度神社(名神大)(たとの かみのやしろ)と所載があります

-

勝速日神社(鈴鹿市白子本町)〈通称 勝手さん 勝手大明神〉

勝速日神社(かつはやひじんじゃ)は 延喜式内社 伊勢國 奄藝郡 久留眞神社(くるまの かみのやしろ)の論社であった〈伊勢の森に鎮座した゛福徳さん゛〉が 寛永11年(1634)紀州藩の別邸と代官所を創設する時に 久留真神社を移転した その際 氏子が南北に分かれ「久留真神社」と「勝速日神社」に分社し 創設されたものです

-

久留真神社(鈴鹿市白子)〈伊勢の森 福徳之宮 車之女神〉

久留真神社(くるまじんじゃ)は 往昔 伊勢の森という神域に鎮座゛福徳さん゛と称され 樹齢1千年以上の゛福徳の松〈御植木〉゛が天に聳えていたと云う その後 第21代雄略天皇の御代(465年頃)相殿に漢織姫尊を合祀して゛福徳の車の女神゛と称された 延喜式内社 伊勢國 奄藝郡 久留眞神社(くるまの かみのやしろ)の論社です

-

片山神社〈鈴鹿権現〉(亀山市関町坂下)〈延喜式内社 片山神社の論社〉

片山神社(かたやまじんじゃ)は 元は三つ子山(鈴鹿嶽・武名嶽・高幡嶽)に三宮が鎮座し その後 火災により奉遷を繰り返します やがて鈴鹿社〈祭神 倭姫命〉を合せて1社となり 坂上田村麻呂以下5柱が加わり 永仁2年(1294)現在の多津加美坂の地へと遷座しました 平成11年(1999)放火により本殿を焼失しています

-

大井神社の遺跡(亀山市関町古厩)〈大井神社の旧鎮座地(明治42年 関神社に合祀)〉

大井神社の遺跡(おおいじんじゃのいせき)は 史跡 鈴鹿駅跡(すずかのうまやあと)にあった延喜式内社 伊勢國 鈴鹿郡 大井神社二座(をほゐの かみのやしろ ふたくら)とされ ここから北40m程の所には゛都追美井(つつみい)゛〈神社の御神体とされる井戸〉もあります 明治42年(1909)関神社(亀山市関町)に合祀されました

-

江神社(亀山市下庄町)〈二つの延喜式内社の論社①大井神社二座②江神社〉

江神社(えのじんじゃ)は 雨を司る神として 社伝には゛当地は天名川〈中の川〉が流れ 上流は闇淵(くらふち)と称する大沼があって龍神が住んでいた゛と云い 社名を「鈴の宮」〈上社〉と呼び 又 下社もあったとされ これを延喜式内社 大井神社二座としていたと伝わります 又 江神社ともされ 二つの式内社の論社となっています

-

加和良神社(鈴鹿市稲生塩屋)〈延喜式内社 加和良神社(かわらの かみのやしろ)〉

加和良神社(かわらじんじゃ)は 創祀は不詳ですが『大安寺資料帳〈天平年間(729~749年)〉』に「高良社」と見え 既にこの頃には祀られており 『延喜式神名帳(927年に成立)』に所載 伊勢國 奄藝郡 加和良神社(かわらの かみのやしろ)とされます 大正11年(1922)゛花の木の宮゛〈古社地〉より現在地に遷座しました

-

大鹿三宅神社(鈴鹿市池田町)〈延喜式内社の論社〉

大鹿三宅神社(おおかみやけじんじゃ )は 社伝によれば゛久安三年(一一四七)伊勢国河曲郡一ノ宮村大字池田へ建立゛と伝へるのみです 当社所蔵の棟札の記載から式内社 大鹿三宅神社(おほかの みやけの かみのやしろ)の論社とされますが この棟札については ゛偽造なる事著し明なれは 信受し難し゛ との説もあります

-

神館飯野高市本多神社〈神戸宗社〉(鈴鹿市神戸)

神館飯野高市本多神社(こうたつ いいの たかいち ほんだじんじゃ)は 第十一代垂仁天皇の御代 皇女倭姫命が皇大神宮〈内宮〉を伊勢の五十鈴川の川上にお定めになられる時 神戸にしばらく滞留せられて御宮所としたのが 神社創建と伝えられ その後 神館神明神社に飯野神社・高市神社・本多神社が合祀され 俗に神戸宗社と呼ばれます

-

飯野神社(鈴鹿市三日市)〈二つの式内社〈①高市神社②飯野神社の論社〉

飯野神社(いいのじんじゃ)は 弘治元年(1555)式内社 高市神社を合殿(あいどの)に奉斎し 二つの式内社〈①高市神社(たかいちの かみのやしろ)②飯野神社(いゐのの かみのやしろ)〉の論社です 明治39年(1906)明細帳に飯野高市両神社と社名を記し 大正13年(1924)社名を変更し飯野神社と単称するに至っています

-

飯野神社(鈴鹿市長太旭町)〈三つの式内社①飯野神社②都波岐神社③大木神社の論社〉

飯野神社(いいのじんじゃ)は 長太(なご)〈穏やかな海面・豊かな漁場の意を持つ地名〉に鎮座します 鈴鹿市無形民俗文化財「長太の鯨船行事」〈昔 伊勢湾に迷い込んだ鯨を銛で仕留める古式鯨漁法を模して 神に様々な祈願を行う祭事〉があります 三つの式内社〈伊勢國 河曲郡①飯野神社②都波岐神社③大木神社〉の論社となっています

-

亀山神社(亀山市西丸町)〈合祀 式内論社・片岡大明神・眞木尾神社・天満神社〉

亀山神社(かめやまじんじゃ)は かつては真澂神社(ますみじんじゃ)として亀山城内に鎮座していました 明治41年(1908)延喜式内社の論社であった・眞木尾神社(阿野田町)・天満神社(天神町)・志婆加支神社〈江戸時代には片岡明神〉や亀山皇太神社・境内の稲荷社・幸神社・天神地祇社等を合祀して亀山神社と改称されています

-

比佐豆知神社(鈴鹿市寺家)〈延喜式内社 奄藝郡 比佐豆知神社の論社〉

比佐豆知神社(ひさずちじんじゃ)は 社伝によると創祀並に由緒は゛聖武天皇天平勝宝年間(749~757年)旧刹たる白子山子安観音寺と神域を共にし観音寺南側に位し 往昔は萱葦の神祀六宇に鎮り座し東面した゛と伝えます 延喜式内社 伊勢國 奄藝郡 比佐豆知神社(ひさつちの かみのやしろ)の論社です

-

明神社(津市芸濃町楠原)〈延喜式内社 志婆加支神社・比佐豆知神社の論社〉

明神社(あきらじんじゃ)は 旧鎮座地は現在の愛宕山の西方に広がる丘の上でした 天正年中(1573~1591)荒廃し現在地へ奉遷 式内社 伊勢國 鈴鹿郡 志婆加支神社(しはかきのかみのやしろ)の論社とされ 又 御巫 清直〈江戸時代末期の国学者〉の説では 式内社 奄藝郡 比佐豆知神社(ひさつちのかみのやしろ)とされます

-

奈具志理神社跡(亀山市田村町)〈延喜式内社 那久志里神社の旧鎮座地〉

奈具志理神社跡(なくしりじんじゃあと)は 明治41年(1908)能褒野神社に合祀された奈具志理神社〈延喜式内社 伊勢國 鈴鹿郡 那久志里神社(なくしりの かみのやしろ)の論社〉の旧鎮座地でした 現在跡地には 奈久志里神社跡 東荒寺跡と刻まれた石碑が建照られています

-

能褒野神社(亀山市田村町)〈日本武尊の御陵 能褒野王塚古墳〉

能褒野神社(のぼのじんじゃ)は 「川崎村名越字女ヶ坂」の丁子塚(一名 王塚)〈明治12年(1879)宮内省が『延喜式』に記す日本武尊の御陵「能褒野墓」と治定〉その御霊を斎き祀る神社として御鎮座 明治41年(1908)には 村内の40余社〈式内社3社〈縣主神社・那久志里神社・志婆加支神社〉を含む〉が合祀されました

-

縣主神社&椿護国神社(鈴鹿市山本町)〈椿大神社 境内〉

縣主神社(あがたぬしじんじゃ)は 延喜式内社 伊勢國 鈴鹿郡 縣主神社(あかたぬしの かみのやしろ)の論社です 元々は川崎村〈亀山市川崎町〉に鎮座していた 俗称 縣大明神〈穗落大神社〉が 明治41年(1908)能褒野神社に合祀され 平成10年(1998)椿大神社 境内 椿護国神社の社地に遷座したものです

-

椿岸神社(鈴鹿市山本町)〈椿大神社境内 別宮〉

椿岸神社(つばききしじんじゃ)は 椿大神社境内の別宮 椿岸神社です 元々は 旧三重郡 椿尾山にあったが 毎年椿社祭祀の日に 神輿をその社頭まで昇って行く例でしたが 一里餘の遠程であったので ここに遷座したと云う 延喜式内社 伊勢國 三重郡 椿岸神社(つはききしの かみのやしろ)の論社てす

-

椿岸神社〈七郷の総社〉(四日市市智積町)〈延喜式内社 論社〉

椿岸神社(つばききしじんじゃ)は 昔は「七郷の総社」と呼ばれていて 七つの郷とは〔旧村の佐倉村(桜)・智積村・一色村・森村(菰野町神森)・赤津村(赤水・海老原村(上海老・下海老)・平尾村〕この七村の総氏神様という意味です 延喜式内社 伊勢國 三重郡 椿岸神社(つはききしの かみのやしろ)の論社です