三重県

-

加佐登神社(鈴鹿市加佐登町)〈合祀『延喜式』倭文神社〉

加佐登神社(かさどじんじゃ)は 日本武尊の御陵とされる白鳥塚古墳の傍に尊が死の間際まで持っておられた笠と杖を御神体としてお祭りしたのが始まりで「御笠殿社」と呼ばれていました 明治41年(1908)高宮内の17神社を合祀した中に延喜式内社 伊勢國 鈴鹿郡 倭文神社(しとりの かみのやしろ)も含まれています

-

辰水神社(津市美里町家所)〈『延喜式』舩山神社を合祀〉

辰水神社(たつみずじんじゃ)は 前身は 辰之口神社と称えていました 明治41年(1908)大字穴倉村社 八柱神社・大字高座原村社 伊豆神社・大字日南田村社 神明社・大字船山村社 船山神社を合祀して辰水神社と改称 この時に合祀の船山神社は 延喜式内社 伊勢國 安濃郡 舩山神社(ふなやまの かみのやしろ)です

-

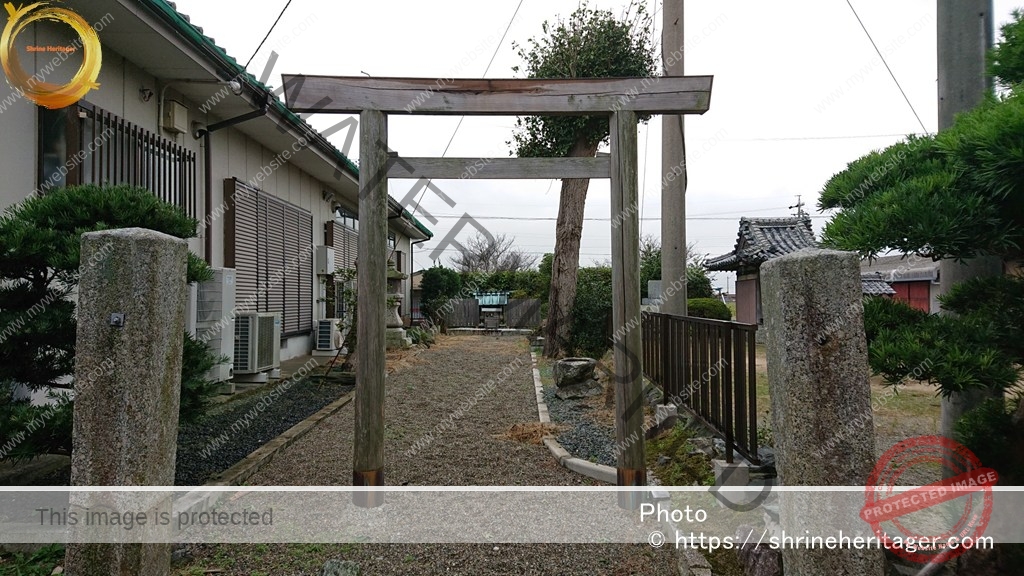

船山神社 古社地(津市美里町船山)〈『延喜式』舩山神社の旧鎮座地〉

船山神社 古社地(ふなやまじんじゃ こしゃち)は 延喜式内社 伊勢國 安濃郡 舩山神社(ふなやまの かみのやしろ)の旧鎮座地です 明治四十一年(1908)字内各社を船山社に合祀して 村社に列しましたが 明治四十一年(1909)九月十八日 辰水神社(津市美里町家所)へ合祀されて 現在に至ります

-

櫛田神社(桑名市島田)〈『延喜式』櫛田神社〉

櫛田神社(くしだじんじゃ)は 『勢陽雑記拾遺(1656)』等の記録に「現在地の南方の丘の下に鎮座していた蔵王権現・天白天明神」とあり 後に現在地に遷座 明治42年(1909)平群神社(志知)に合祀の後 昭和27年(1952)分祀され現在に至ります 延喜式内社 伊勢國 朝明郡 櫛田神社(くしたの かみのやしろ)の論社です

-

平群神社(桑名市志知)〈『延喜式』平群神社〉

平群神社(へぐりじんじゃ)は 平群氏族の祖神 平群木兎宿禰(へぐりつくのすくね)を祭神とする 延喜式内社 伊勢國 員辨郡 平群神社(へくりの かみのやしろ)です 背後の平群山は古代神奈備の遺跡で 境内奥には日本武尊の足洗池の跡と伝えられる平群池があり 古代からの息吹を感ずる場所に鎮座します

-

石部神社(四日市市朝明町)〈『延喜式』石部神社二座・(合祀)太神社〉

石部神社(いそべじんじゃ)は 延喜式内社 伊勢國 朝明郡 石部神社二座(いそへの かみのやしろ ふたくら)の論社です 明治末期の神社合祀令により 延喜式内社 伊勢國 朝明郡 太神社(おほみわのやしろ)を大正5年(1916)合祀しています 太神社は昭和22年(1947)石部神社から(北野山の現在地)に分祀されています

-

大神社(いなべ市大安町片樋)〈『延喜式』太神社(おほみわのやしろ)〉

大神社(おおみわのやしろ)は 祭神 大物主命を祀る 延喜式内社 伊勢國 朝明郡 太神社(おほみわのやしろ)です 永禄年間(1558~70)織田信長が北勢乱入の時 当社並に神宮寺を焼討し 元亀 2年(1571)社領・寺領も没収され廃したと云う 文禄3年(1594)藩主御検地のとき神田 1反6畝11歩を賜った記録があります

-

太神社(四日市市大鐘町)〈『延喜式』太神社〉

太神社(おおのじんじゃ)は 東西大鐘2村の産土神として字大坪に鎮座した「諏訪大明神」で 延喜式内社 伊勢國 朝明郡 太神社(おほみわのやしろ)と伝わります 東大鐘の山神社・西大鐘の天一目連神社・山神社を大正2年に合祀の上 大正5年(1916)石部神社に合祀をされた後 昭和22年(1947)現在地に分祀されたものです

-

竹神社(明和町斎宮)〈『延喜式』竹神社・火地神社・天香山神社〉

竹神社(たけじんじゃ)は 社伝に垂仁天皇の御宇 竹連の祖・宇加之日子の子 吉志比古が倭姫命〈皇太神を奉じて伊勢御巡幸〉に供奉して当地に子孫が定住し祖神 長白羽神を奉斎したのが始りとされる 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 竹神社(たけの かみのやしろ)です 明治44年旧斎宮村内の23社を合祀し現在の地に移されました

-

火地神社 古社地(明和町岩内 光安寺境内)〈竹神社に合祀された火地神社 古社地〉

火地神社 古社地(ひちじんじゃ こしゃち)は 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 火地神社(ひちの かみのやしろ)の古社地で 光安寺の裏 城山の山腹に火地神社跡があり 第12代 景行天皇の御代に創建と云う 寛文二年(1662)再興された光安寺境内に火地神社が移転し 明治40年(1907)斎宮村の竹神社に合祀されました

-

畠田神社 跡(明和町南藤原)〈『延喜式』畠田神社三座〉

畠田神社 跡(はただじんじゃあと)は 明治41年(1908)北藤原の畠田神社に合祀 その後 中村の畠田神社へ遷座しました かつて藤原村は 南藤原 中藤原 北藤原の三村に別れており 各村に産土神があり その南藤原の社地跡です 延喜式内社 伊勢國 多気郡 畠田神社三座(はたけたの かみのやしろ みくら)の跡とされます

-

豊原神社(松阪市豊原町)〈『延喜式』大櫛神社の復祀先〉

豊原神社(とよはらじんじゃ)は 古くより豊原に鎮座した五社〈大櫛神社・三熊野神社・穂卸神社・宇気比神社・宇気比神社〉が合祀令(1908)によって飯野高宮神山神社に合祀されました その後 昭和29年(1954)氏子の熱願により 神山神社から五社が復祀され元の宇気比神社(宮ノ腰)の地に新社殿が建立されたものです

-

豊養稲荷大明神(松阪市豊原町)〈飯野高宮神山神社に合祀された 大櫛神社の旧鎮座地〉

豊養稲荷大明神(ほうよういなりだいみょうじん)は 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 大櫛神社(おほくしの かみのやしろ)の旧鎮座地です 大櫛神社は 明治41年(1908)神山神社に合祀され その後 豊原神社(昭和29年創立)に5社〈大櫛神社・三熊野神社・穂卸神社・宇気比神社・宇気比神社〉と共に分祀されています

-

櫛田神社(松阪市櫛田町)〈『延喜式』櫛田神社・櫛田槻本神社〉

櫛田神社(くしだじんじゃ)は 『倭姫命世紀』垂仁天皇22年 倭姫命が 当地で櫛が落ち゛櫛田社゛と定めた古社 廃絶後 享保年間(1716~36年)再興 明治41年 飯野高宮神山神社(松阪市山添町)に合祀 昭和8年(1933)櫛田神社と櫛田槻本神社は 共に旧須賀神社の跡地〈現在地〉に分祀され 櫛田神社となり現在に至ります

-

清水神社(松阪市清水町)〈『延喜式』流田神社〉

清水神社(しみずじんじゃ)は 江戸時代に俗称 午頭天王と呼ばれた 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 流田神社(なかれたの かみのやしろ)の論社です 明治41年(1908)神山神社〈現 飯野高宮神山神社(山添町)〉に合祀され 昭和28年(1953)清水のこの地に分祀 清水神社として再建された 飯野高宮神山神社の飛び地境内社です

-

竹佐々夫江神社(明和町大字山大淀)〈『倭姫命世記』佐々牟江宮〉

竹佐々夫江神社(たけささふえじんじゃ)は 『倭姫命世記』垂仁天皇22年 佐々牟江宮を造営したと記され 又 眞名鶴の住む所に造営されたと伝わる八握穂社を合祀します 元々は佐々夫江橋付近にありましたが 後年現社地に移されたと伝えられる 延喜式内社 伊勢國 多気郡 竹佐佐夫江神社(たけささふえの かみのやしろ)です

-

根倉神社 跡地・國之御神社 跡地(明和町根倉)〈延喜式内社 跡地〉

根倉神社跡地・國之御神社跡地(ねぐらじんじゃ・くにのみじんじゃあとち)は 明治41年中村の畠田神社に合祀された延喜式内社の跡地で 根倉神社は 佐々牟江宮or八握穂社とする説 八握穂社(根倉神社)を荻原神社とする説があり 3つの式内社〈竹佐々夫江神社・櫃倉神社・荻原神社〉の論社 國之御神社は式内社 國乃御神社の論社です

-

佐伎栗栖神社 跡地(明和町志貴)〈『延喜式』佐伎栗栖神社二座〉

佐伎栗栖神社 跡地(さきくるすじんじゃ あとち)は 鎮座地の志貴(シキ)を佐伎(サキ)の轉語とする説により 延喜式内社 伊勢國 多気郡 佐伎栗栖神社二座(さきくすの かみのやしろ ふたくら)の論社とされます 明治41年(1908)畠田神社(北藤原)に合祀 その後 畠田神社(明和町中村)に合祀された佐伎栗栖神社の跡地です

-

服部伊刀麻神社 舊地(松阪市出間町)〈『延喜式』服部伊刀麻神社〉

服部伊刀麻神社 舊地(はとりいとまじんじゃ きゅうち)は 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 服部伊刀麻神社(はとりの いとまの かみのやしろ)の論社の旧鎮座地です 明治41年(1907)二十五柱神社に合祀されました 又 鎮座地の出間(いづま)は 伊刀麻(いとま)から訛ったものとされて旧称は゛いつま社゛とも呼ばれた古社です

-

流田上社神社 跡(松阪市神守町)〈『延喜式』流田上神社〉

流田上社神社 跡(ながれたのうえのじんじゃあと)は 江戸時代には゛八王子゛と称し 明治39年 字東浦鎮座の八幡宮を合祀し゛上流田八幡神社゛と改称 その後 明治41年(1907)二十五柱神社に合祀された 延喜式内社 伊勢國 多氣郡 流田上神社(なかれたのうへの かみのやしろ)の論社であった流田上社神社の旧鎮座地です