国史記載社

-

江田神社(宮崎市阿波岐原町)〈『續日本後紀・三代實録』江田神『延喜式』江田神社〉

江田神社(えだじんじゃ)は 社伝に「太古の御創建 この地一帯は古来 所謂 日向の橘の小戸の阿波岐原として 伊邪那岐の大神禊祓の霊跡と伝承されて 縁起最も極めて深き社ならむ」とあります 六国史『續日本後紀』『三代實録』江田神とあり 『延喜式』日向國 宮崎郡 江田神社(えたの かみのやしろ)とされます

-

宝満宮 竈門神社(太宰府市内山)〈『六国史』竃門神『延喜式』竃門神社〔名神大〕〉

宝満宮 竈門神社(ほうまんぐう かまどじんじゃ)は 天武天皇二年(673)開山心蓮上人が山中で修行中 にわかに山谷震動して貴婦人〈玉依姫の霊〉が現れ 金剛神に姿を変じ九頭の龍馬に駕して天を自在に飛行した 上人は直ちに朝廷に奏上すると 朝廷の命によって上宮が建立された 延喜式内社 筑前國 御笠郡 竃門神社〔名神大〕(かまとの かみのやしろ)です

-

大幡神社(佐渡市大倉)〈『三代實録』大庭神『延喜式』大幡神社〉

大幡神社(おおはたじんじゃ)は 『佐渡神社誌』に由緒として『元緑寺社帳』に貞觀三年(861)の創設とあり 一説には延喜元年(901)の創祀とも伝えています 『三代實録』に大庭神『延喜式』に佐渡國 賀茂郡 大幡神社(をほはたの かみのやしろ)です 往時は佐渡北部24ケ村の總鎭守で 明治には縣社に列しています

-

有鹿神社 奥宮(相模原市南区磯部)〈『延喜式』有鹿神社 発祥の地〉

有鹿神社 奥宮(あるかじんじゃ おくのみや)は 縄文時代の大集落跡である相模原市磯部勝坂の有鹿谷(あるかやと)に鎮座する 延喜式内社 相模國 高座郡 有鹿神社(ありかの かみのやしろ)の発祥の地です 社号の「有鹿(あるか)」とは 古代語の「水」を意味し 有鹿谷の泉は 縄文の水神信仰の対象であると云われます

-

熊野若宮三社神社(京丹後市久美浜町品田)〈『三代實録』熊野神『延喜式』熊野神社〉

熊野若宮三社神社(くまのわかみやさんしゃじんじゃ)は 『熊野郡誌』に祭神を「天熊人」とし「式内社にして其の創建最も古く 人皇第十代崇神天皇の御世 道主命の勧請に係れりと傳ふ 云々 民間に於ける伝説には弉諾二神と素盞鳴尊を奉祀せりといへり」とある 延喜式内社 丹後國 熊野郡 熊野神社(くまのの かみのやしろ)です

-

熊野新宮神社(京丹後市久美浜町河梨大谷)〈『三代實録』熊野神『延喜式』熊野神社〉

熊野新宮神社(くまのしんぐうじんじゃ)は 古文書が乏しいため由緒を証するものが少なく 勧請の年代等は不祥ですが 『久美濱町誌』には「式内の古社で靈験最も著しく」と記した上で 延喜式内社 丹後國 熊野郡 熊野神社(くまのの かみのやしろ)であるとしています

-

熊野神社(京丹後市久美浜町 兜山山頂)〈『三代實録』熊野神『延喜式』熊野神社〉

熊野神社(くまのじんじゃ)は 『丹後旧事記』に「四道將軍の一人 丹波通主命が 河上の麻須の郎女を娶り五女を授かり 五人の娘たちが皆 垂仁天皇の皇后・妃になったことを喜び祝い 丹波道主命が熊野の神を勧請 河上の麻須によって 兜山の山頂に建立した」と云う 延喜式内社 丹後國 熊野郡 熊野神社(くまのの かみのやしろ)です

-

鏡作神社(三宅町石見)〈『延喜式』鏡作坐天照御魂神社〔大月次新嘗〕〉

鏡作神社(かがみつくりじんじゃ)は 社伝には「当社は延喜式内社にして 石凝姥命を祀る古社である」とあるが 荒廃していたものを昭和48年(1973)浄財をつのり造営したとしています 延喜式内社 大和國 城下郡 鏡作坐天照御魂神社〔大月次新嘗〕(かかみつくりにます あまてるみたまの かみのやしろ)の論社です

-

鏡作坐天照御魂神社(田原本町⼋尾)〈『延喜式』鏡作坐天照御魂神社〔大月次新嘗〕〉

鏡作坐天照御魂神社(かがみつくりにます あまてるみたま じんじゃ)は 第10代崇神天皇の御世 三種神器の一つ「八咫鏡」を笠縫邑〈伊勢神宮の起源〉にお祀りする際 皇居にお祀りする新たな御鏡を鋳造したのが 鏡作神社を中⼼とした鏡作の匠で この時 試作鋳造された御鏡を「天照国照⽇⼦⽕明命」としてお祀りされています

-

摩氣神社(園部町竹井)〈『文徳天皇實録』麻氣神社『延喜式』麻氣神社〔名神大〕〉

摩氣神社(まけじんじゃ)は 社伝には「嵯峨天皇御宇 弘仁二年(812) 僧空海の勧請せし所にして 摩氣郷十一ヶ村の總氏神たりといふ」とあるが『新抄格勅符抄』には「稱徳天皇 神護景雲四年(770)神封一戸を奉ず」とあり 奈良時代以前の創建と推測されます 延喜式内社 丹波國 船井郡 麻氣神社〔名神大〕(まけの かみのやしろ)です

-

山神社(高島市マキノ町牧野)〈『三代實録』麻氣神『延喜式』麻希神社〉

山神社(さんじんじゃ)は 『高島郡誌』神社誌に 西庄村大字牧野に鎭座する「山神社」の社傳として「社傳に云、もと麻氣神社と稱し、字 眞毛野に鎭座ありしが、中古 彌馬野(ヤマノ)に移して 彌馬野神社と稱したり」とあり 延喜式内社 近江國 高嶋郡 麻希神社(まけの かみのやしろ)とされています

-

大洗磯前神社(大洗町磯浜町)〈『延喜式』大洗礒前藥師菩薩明神社〔名神大〕〉

大洗磯前神社(おおあらいいそさきじんじゃ)は 『文徳天皇実録』斉衡三年(856)十二月二十九日の條に常陸国上言として 創建の由来が記され 天安元年(857)の條には官社に預っています 延喜式内社 常陸國 鹿嶋郡 大洗礒前藥師菩薩明神社〔名神大〕(おほあらひ いそさきの やくしほさつの あけのかみのやしろ)です

-

雷神社(越前市広瀬町)〈『三代實錄』廣湍雄推神『延喜式』雷神社〉

雷神社(いかずちじんじゃ)は 社伝に廣瀬開闢の産神 往昔 八幡山の嶺に鎭座と伝える 延喜式内社 越前國 丹生郡 雷神社(いかつち かみのやしろ)です 文化三年(1806)出火し古記等焼失 明治七年(1874)現社地に再建遷座 現地は元々『三代實錄』廣湍雄推神の境内で 貞観三年(861)雷神社の御領所となり遥拝所があった

-

八坂神社&雨夜神社〈『延喜式』 雨夜神社〉(丹生郡越前町天王)

八坂神社(やさかじんじゃ)は 社伝に 約1800年前 神功皇后が三韓出兵の帰途に天下安寧を祈願し 蛇谷山に祇園牛頭天王を祀ったのが当社のはじまりと云う 又 明治43年(1910)雨夜神社(朝日村天屋)〈延喜式内社 越前國 丹生郡 雨夜神社(あまよの かみのやしろ)の論社〉を八坂神社の境内に移転しています

-

岡太神社(越前市岡本町)〈『續日本紀』雨夜神『延喜式』雨夜神社〉

岡太神社(おかふとじんじゃ)は 延喜式内社 越前國 丹生郡 雨夜神社(あまよの かみのやしろ)の論社です 式内社 雨夜神社は 当初は岡本山山頂にあったとされ 岡太神社と称していたとの事 現在も山頂の祠に゛雨夜神社 岡本山上宮 祭神水波乃売命゛と刻字されています 岡本山の麓にあった白山神社に遷座したと伝わります

-

大虫神社(越前市大虫町)〈『延喜式』大虫神社 名神大・雨夜神社・小虫神社・雷神社〉

大虫神社(おおむしじんじゃ)は 崇神天皇7年(BC91)丹生岳の峯(現 鬼ヶ嶽山頂)に鎮座 垂仁天皇26年(BC4)現在地に遷座 延喜式内社 越前國 丹生郡 大虫神社〔名神大〕(おほむしの かみのやしろ)です 相殿には三つの式内社〔・雨夜(あまよ)・小虫(をむし)・雷(いかつち)神社〕が天正11年(1583)合祀された

-

博西神社(葛城市寺口)〈『延喜式』 葛木倭文坐天羽雷命神社(大月次新嘗)〉

博西神社(はかにしじんじゃ)は 旧鎮座地は倭文氏の祖神を祀る「棚機の森(たなばたのもり)」と伝わり 往古より葛木倭文坐天羽雷神社と称し 波加仁志明神と唱えた 延喜式内社 大和國 葛下郡 葛木倭文坐天羽雷命神社(大 月次 新嘗)(かつらきの しとりにゐます あめのはづちのみことの かみのやしろ)とされます

-

葛木倭文座天羽雷命神社(葛城市加守)〈『三代実録』葛木倭文天羽雷命神〉

葛木倭文座天羽雷命神社(かつらきしとりにいます あめのはいかづちのみことじんじゃ)は 延喜式内社 大和國 葛下郡 葛木倭文坐天羽雷命神社(大月次 新嘗)(かつらきの しとりにゐます あめのはづちのみことの かみのやしろ)とされ 相殿には加守神社と葛木二上神社が祀られ 二上山の雄岳山頂「葛木二上神社」の里宮とも云われます

-

波布比咩命神社(大島 波浮港)〈『文徳實錄』波布比咩命神『延喜式』波布比賣命神社〉

波布比咩命神社(はぶひめのみことじんじゃ)は 「波浮ノ池」〈火山の火口に水を湛えたカルデラ湖で外海とは遮断されていた〉の畔に鎮座していました 元禄16年(1703)大津波によって外海と繋がり波浮湾となったと云う 『文徳實錄』波布比咩命神『延喜式』伊豆國 賀茂郡 波布比賣命神社(はふひめのみことの かみのやしろ)です

-

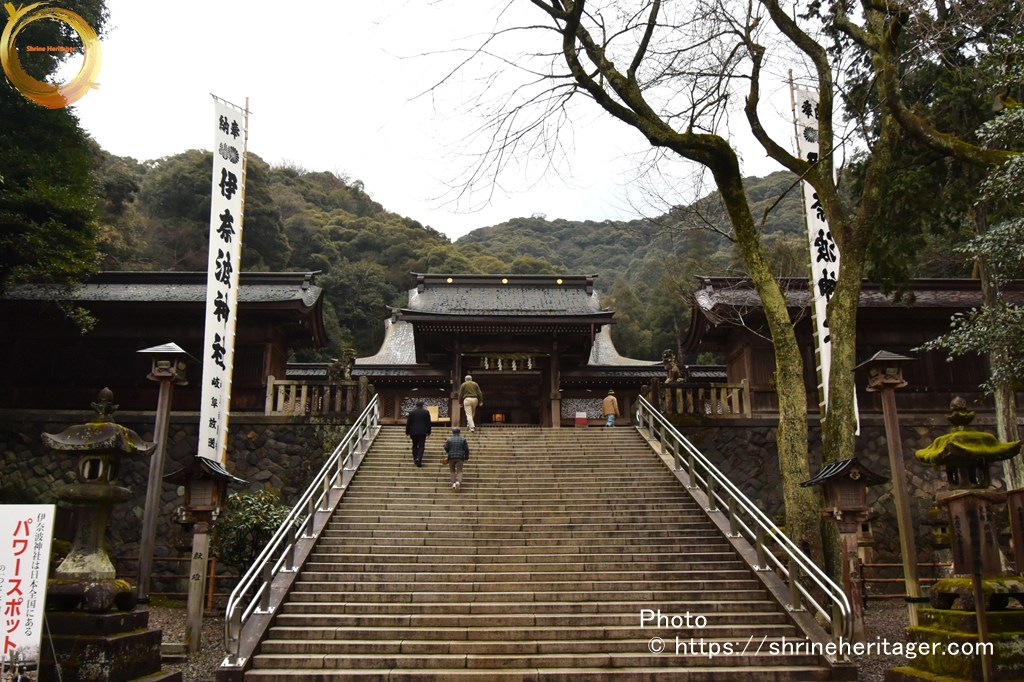

伊奈波神社(岐阜市伊奈波通)〈『延喜式』物部神社〉

伊奈波神社(いなばじんじゃ)は 社伝に 景行天皇14年 五十瓊敷入彦命の偉徳を偲び武内宿禰により 椿原の地(丸山〈伊奈波神社 旧蹟〉)に鎮斎したのが始まりと云う 天文8年(1539)斎藤道三による稲葉山城の築城により 丸山から現在地へ遷座 合殿には『延喜式』美濃国厚見郡 物部神社(もののへの かみのやしろ)が祀られます